Незнакомая мысль

Из-за возрастающей способности к формированию отвлеченных понятий предыдущее знание, полученное не абстрактными средствами, меняется все сильнее и становится все более уязвимым. В каком-то смысле в этом и заключается суть обобщения и обучения. На первый взгляд простые и безвредные слова могут вызвать разрушение и спровоцировать столкновение, потому что человек научился с их помощью выражать свои убеждения. Следовательно, можно заключить, что новая мысль, по сути, ничем не отличается от абстрактного незнакомца (или стихийного бедствия). Именно по этой причине перо действительно сильнее меча.

Чем более абстрактно мы мыслим, тем лучше понимаем себя (наше самосознание развивается) – по крайней мере в теории – и тем проще нам предсказывать поведение других, что также неразрывно связано с развитием самосознания (как бы я себя повел в этой ситуации?). Кроме того, обобщение облегчает передачу нравственных устоев (наставлений о том, как следует поступать). Больше незачем ждать, пока произойдет нечто важное, что стоит увидеть и запомнить. Например, драматическое представление с помощью действий и образов демонстрирует некий вариант поведения. Оно позволяет наблюдать за развитием событий со смертельным исходом. При этом актеры и зрители не страдают от трагических последствий.

Однако за способность абстрагироваться надо платить. Неосторожные люди, наделенные богатым воображением (или сильно озлобленные), могут с легкостью воспользоваться своими умственными способностями, воспитанными обществом, чтобы подорвать моральные принципы, на создание которых ушли эпохи и для присутствия которых имеются веские (хоть и скрытые) причины. Как только эти скрытые причины выражаются в образе, на письме или в слове, они немедленно подвергаются невежественной критике. В результате подрываются основы веры, действия людей теряют предсказуемость, эмоции выходят из-под контроля. Все это сопровождается моральным разложением, агрессией и склонностью отдаться во власть идеологий (так оголенная психика старается прикрыть наготу).

Опасность такой критики лучше видна на примере эффекта каскада. Мы можем изменить поведение, потому что умеем перестраивать образ мыслей, хоть это и не так просто, как кажется. Мы легко меняем образ мыслей, даже не задумываясь о последствиях, отчасти потому, что понятия не имеем, почему мы думаем именно так, а не иначе (нашему сознанию подвластны далеко не все обстоятельства, которые управляют поведением), и потому, что результат этих перемен зачастую не очевиден (он может не проявляться в течение нескольких поколений). Консерватизм большинства культур объясняется именно тем, что изменения традиции имеют непредсказуемые и зачастую опасные «побочные эффекты». Эффект каскада заключается в следующем: если ценность исходного предположения на любом уровне (процедурном, образном или эпизодическом, явном или семантическом) ставится под сомнение, все уровни одновременно оказываются под угрозой. То есть случайная критика определенного допущения может со временем полностью разрушить бессознательные образные и процедурные свойства личности и подорвать сопутствующую эмоциональную стабильность. Слова обладают огромной силой, которая не соответствует простоте их использования.

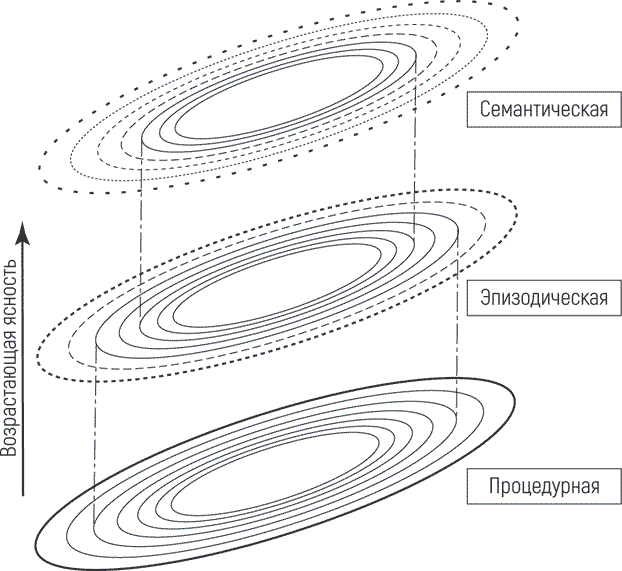

Рис. 49. Отрывочное представление процедуры и обычая в образе и слове

На рисунке 49 схематически представлена организация поведения и иерархии ценностей в памяти. Обычаи, то есть предсказуемые и устойчивые модели поведения, возникают и сохраняются «процедурно» в результате постоянного взаимодействия между людьми в обществе в течение длительного времени, а также в результате сопутствующего обмена эмоциональной информацией. Вы меняете меня, я меняю вас, мы оба меняем других и т. д. – тысячи людей влияют друг на друга в течение многих тысяч лет. Большая часть передаваемой информации является относительно постоянной частью структуры общества. Однажды она может быть частично или полностью отражена в образе, а затем более явно зашифрована в словах. Нравственные принципы, характерные для данного общества, вероятно, будут несколько поверхностными, так как сложность моральных устоев, сформировавшихся в результате социального взаимодействия, превышает (текущую) способность к представлению. Словесные представления, расположенные «над» образными, вероятно, будут еще более неполными. Вербальные системы, используемые в абстрактном мышлении, в лучшем случае содержат лишь несколько деталей головоломки (частичную информацию о структуре целого). Таким образом, одни правила поведения становятся совершенно четкими и ясными, другие же остаются частично скрытыми от восприятия и понимания (к тому же некоторые из них существуют по неким неявным и, следовательно, невидимым причинам). Именно устои на грани понимания могут вызвать невежественную, но потенциально разрушительную критику.

Абстрактный вербальный интеллект может просверлить дыры в «бессмысленной мифологии», которая его поддерживает. При этом он не замечает этой поддержки и не понимает, что причиняемый урон смертельно опасен для жизни. К примеру, легко критиковать понятие бессмертной души и сопровождающие его традиционные нравственные устои, не понимая, что в этом утверждении заложено гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Эффект каскада означает, что сомнение в ценности какого-либо предположения на любом уровне – обычно вербально опосредованном – угрожает существованию самого этого предположения и всего, что на нем основано, на всех уровнях. Умение мыслить абстрактно (рассуждать и представлять в поведении, воображении и на словах), сформировавшееся под влиянием общества, означает, что непродуманное действие, фантазия или мысль могут иметь разрушительные последствия. Это относится, в частности, к древнему магическому слову а-бра-ка-да-бра. Одна хорошо подобранная фраза может изменить абсолютно все (от каждого по способностям…). В определенном контексте – установленном поведением и эпизодическим представлением – слово многозначно – оно исключает (ограничивает) больше, чем кажется, и означает больше, чем вмещает (если рассматривается как изолированный или лишенный контекста элемент). Оно обладает этой способностью отчасти потому, что может ссылаться на явления вне своей области значений, чтобы стать понятым (речь идет об использовании метафоры). Слово вызывает в памяти события и действия в определенной последовательности. Именно представление этих событий и действий (в воображении) содержит (большую часть) значения – слова становятся просто сигналами для его извлечения. Полученная информация не обязательно (не сразу) становится смыслообразующей, какое-то время она может оставаться в эпизодической и процедурной памяти. Многозначность смыслового слова, которое подразумевает что-то для образного представления выстроенного порядка действий, делает его мощным и грозным оружием. Целую иерархию поведения может подорвать одна тщательно подобранная весомая фраза, потому что она несет в себе (как неотъемлемую часть единого целого) нравственные допущения совершенно иного, а возможно и логически противоположного – по крайней мере, на первый взгляд – характера.

Существует одна недостоверная история о космологе, который решил прочитать лекцию сельским жителям. Действие происходило в начале XIX века. Ученый в общих чертах описывал устройство Солнечной системы, делая акцент на том, что Земля свободно плавает в космосе и бесконечно вращается вокруг Солнца. После лекции к кафедре подошла одна пожилая женщина и сказала:

– Очень интересная история, молодой человек. Хотя, конечно, это полная чепуха.

– Отчего же это чепуха? – спросил ученый. – Что вы имеете в виду?

– Земля покоится на спине гигантской черепахи, об этом знает каждый, – ответила старушка.

– Вот как, сударыня? А на чем же тогда покоится черепаха?

– Не пытайтесь обвести меня вокруг пальца, молодой человек, – заметила пожилая женщина. – Под этой черепахой сидят другие черепахи!

Дуглас Хофштадтер высказал похожую мысль в вымышленной беседе греческого героя Ахиллеса и черепахи (прославленных в апориях Зенона):

Черепаха: …Для примера предлагаю тебе рассмотреть несложное утверждение: «29 – простое число». Получается, что дважды два – это не 29, пятью шесть – тоже не 29 и так далее, не так ли?

Ахиллес: Похоже, что так.

Черепаха: То есть говоря, что 29 – это простое число, ты готов сгрести в охапку все эти утверждения и привязать их к числу 29?

Ахиллес: Да…

Черепаха: А ведь утверждений этих – бесконечное множество! Вот, к примеру, если 4444 умножить на 3333, тоже получится не 29, не так ли?

Ахиллес: Строго говоря, полагаю, что это так. Но мы оба знаем, что невозможно получить 29, умножая два числа, каждое из которых больше 29. Таким образом, говоря, что 29 является простым число, мы лишь суммируем конечное число утверждений, касающихся умножения.

Черепаха: Что ж, если тебе угодно выразить это так… Но подумай вот о чем: тот факт, что два числа, которые больше 29, не могут иметь произведение, равное 29, затрагивает всю структуру системы исчисления. И это утверждение само по себе подытоживает бесконечное число фактов. Разве можно отрицать, Ахиллес, что, называя 29 простым числом, ты на самом деле утверждаешь бесконечное число вещей?

Ахиллес: Может, и так, но мне кажется, что я имею в виду только один факт.

Черепаха: Это потому, что в твоем первоначальном знании содержится бесконечное множество фактов – они скрыто вложены в твои представления. Ты не замечаешь очевидной бесконечности, потому что она скрыта внутри образов, которыми ты оперируешь.

Здесь также вполне уместно привести комментарии Джерома Брунера о триггерах. В качестве примеров он приводит следующие предложения. Триггер: «Джон видел/не видел химеру». Предположение: «Существует некая химера». Триггер: «Джон понял/не понял, что он разорен». Предположение: «Джон стал банкротом». Триггер: «Джону удалось/не удалось открыть дверь». Предположение: «Джон пытался открыть дверь». Для каждого триггера существует практически бесконечное число предпосылок. Брунер утверждает: «Безусловно, нельзя заставить читателя (или слушателя) бесконечно истолковывать невразумительные замечания автора. Но вы можете произвести сильное впечатление, если начнете с того, что Джозеф Кэмпбелл назвал “мифологически обученным сообществом”». Передача того, что обычно считается духовной мудростью, на самом деле может принимать повествовательную форму (сводиться к ней) именно потому, что простое слово обманчиво – это мощный триггер в контексте истории, которая является описанием эпизодического представления событий и поведения:

Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его.

Иную притчу сказал Он им: Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все.

Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им, да сбудется реченное через пророка, который говорит: отверзу в притчах уста Мои; изреку сокровенное от создания мира (Мф. 13:31–35).

Это не просто притча, насыщенная смыслом. Она включает в себя воображение, поведение и их практические последствия. Мысли, фантазии и действия человека – это предпосылки культуры, из которой они происходят. В значимом контексте слово имеет смысл именно потому, что несет информацию, относящуюся к эпизодическому представлению как таковому. К тому же оно имеет значимость для поведения (которая может и не быть сознательно понятной или описательной). Точно так же поступки и фантазии конкретного человека и других людей в определенных ситуациях основаны на культурно обусловленных ценностях и убеждениях (можно сказать, что они их содержат). Именно по этой причине Юнг так высказывался о фантазиях современного мечтателя:

По сути он являет собой образец автономного психического развития, как средневековый алхимик или классический неоплатоник. Поэтому можно сказать – cum grano salis – что историю можно вывести из собственного бессознательного так же легко, как из реальных текстов.

Даже более конкретное орудие или инструмент – как, например, слово – не является артефактом, отдельным от культуры, в которой он создавался. Непонимание этого обрекает на гибель многие международные благотворительные проекты, как и жителей зарубежных стран, которым оказывается помощь. Даже такая простая вещь, как лопата или мотыга, предполагает существование культуры, которая сделала человека господином природы и предоставила право подчинять Великую Мать своим потребностям. Это представление лежит в основе сложно устроенной патриархальной культуры и с величайшим трудом возникает в сознании в ответ на появление альтернативных притязаний:

Американо-индейский пророк Смохалла, из племени уматилла, отказался пахать землю. «Грех, – сказал он, – рубить или резать, рвать и царапать нашу общую мать, занимаясь земледелием», – и добавил: «Вы говорите мне копать землю? Я что, должен взять нож и вонзить его в грудь моей матери? Но тогда после того, как я умру, она не примет меня снова к себе. Вы говорите мне копать и выбрасывать камни. Что же, я должен увечить ее плоть, чтобы стали видны кости? Тогда я больше никогда не смогу войти в ее тело и родиться вновь. Вы говорите мне косить траву и жать хлеба, чтобы стать богатым, как белый человек. Но как я могу осмелиться резать волосы своей матери?»

Каждое общество разделяет нравственную точку зрения, которая, по сути, является его отличительной чертой. Она основывается на безусловной верности определенным представлениям о реальности (что есть и что должно быть) и согласии относительно природы поведения, которое считается уместным. Все представители той или иной нации сходятся во мнении о характерных особенностях невыносимого настоящего, идеального будущего и способах превращения одного в другое. Каждый человек более или менее успешно демонстрирует эти представления на примере собственных действий (более успешно – или, по крайней мере, без особого труда – когда не возникает ничего неожиданного и не приходится испытывать сомнения; менее успешно, когда нравственный поступок не приносит должного результата). Любое допущение может быть оспорено. В основном мы ждем, что предположения, возникающие в нашем воображении (какими бы они ни были) окажутся верными. Несоответствие между тем, чего человек хотел, и тем, что произошло на самом деле, доказывает, что одно или несколько допущений были сделаны неправильно (но не всегда известно, какие именно и на каком уровне). При таком несовпадении мы применяем другие образцы действий (основываясь на предположениях) и формируем связанные с ними ожидания (гипотезы), собирая новую информацию в процессе активного исследования. Чем выше ступень иерархии допущений, на которой происходит несоответствие, тем больший стресс вызывает происшествие, тем сильнее страх и отрицание, тем насущнее потребность в исследовании, тем очевиднее необходимость пересмотреть варианты поведения и соответствующие ожидания.

Действительно неожиданная последовательность событий разрушает косвенные предположения, на которых основывалась как изначальная конкретная фантазия, так и бесчисленные скрытые домыслы, зачастую появляющиеся из-за неверных исходных предпосылок. За этим неизбежно следует крушение ожиданий, а также возникновение страха и надежды. Далее начинается исследование – попытка приспособиться к новой среде (вести себя надлежащим образом, следовать побуждениям и нанести на карту новые условия). При этом старые модели поведения полностью отвергаются, устойчивые эмоциональные реакции возвращаются в состояние противоборства и хаоса и происходит воссоздание порядка на основе проведенного исследования.

Чем фундаментальнее происходящие процессы, тем вероятнее, что на одном предположении основываются практически все мыслимые фантазии. Чем на более глубоком уровне подорваны сложившиеся представления, тем труднее сдерживать тревогу и депрессию (и иные побуждения, в частности надежду, хотя это может быть не очевидно). Чем меньше уважения остается к привычным устоям (чем очевиднее проявляются отрицание, лукавство, фашистские взгляды, дегенерация и отчаяние), тем сильнее жажда искупления. Подрыв и восстановление основ является революционным действием даже в научной области. «Нормальный» ученый не выходит за рамки великих открытий, а революционер меняет модели познания. Первый принимает (текущее) положение дел как аксиому и пытается расширить представления в этой области. Второй переписывает сами правила игры. Он начинает свою игру (с другими, опасными правилами с точки зрения привычной игры). Кун пишет:

Переход от парадигмы в кризисный период к новой парадигме, от которой может родиться новая традиция нормальной науки, представляет собой процесс далеко не кумулятивный и не такой, который мог бы быть осуществлен посредством более четкой разработки или расширения старой парадигмы. Этот процесс скорее напоминает реконструкцию области на новых основаниях, реконструкцию, которая изменяет некоторые наиболее элементарные теоретические обобщения в данной области, а также многие методы и приложения парадигмы. В течение переходного периода наблюдается большое, но никогда не полное совпадение проблем, которые могут быть решены и с помощью старой парадигмы, и с помощью новой. Однако тем не менее имеется разительное отличие в способах решения. К тому времени, когда переход заканчивается, ученый-профессионал уже изменит свою точку зрения на область исследования, ее методы и цели.

Зачастую нормальный ученый – это противоположность более созидательному или деструктивному коллеге-новатору. Он, словно честный гражданин, противостоит еретику. Отчасти это объясняется тем, что новые правила меняют побудительное значение (ранее оцененных) действий и мысли, зачастую сводя его к нулю (то есть революционер может полностью уничтожить значимость усилий преданного трудяги в прошлом, настоящем и будущем). К тому же изменение правил временно возвращает нас в (тревожное) состояние хаоса. Кун продолжает:

…парадигма является [даже] предпосылкой самого восприятия. То, что видит человек, зависит как от того, на что он смотрит сейчас, так и от того, какие зрительные образы и теоретические знания он усвоил в прошлом. Без этого в сознании отложится лишь то, что Уильям Джеймс называл «цветущей, жужжащей путаницей».

Эта «цветущая, жужжащая путаница» (то есть не что иное, как великий дракон хаоса) не является эмоционально нейтральной. На самом деле эмоциональная значимость (угроза и обещание) – единственное, что можно вынести из этой неразберихи до того, как она будет отнесена к какой-либо категории.

Иногда новая информация означает просто небольшую корректировку поведения – изменение подхода к достижению все еще привычной цели. Однако порой столкновение с новизной требует серьезной перестройки стратегии приспособления: переоценки прошлого, настоящего и будущего, а также принятия страданий и растерянности, которые неизбежно сопровождают этот процесс. Кун анализирует эффект (и влияние) возникающего и постоянного неизвестного в области науки. Модель, которую он описывает, характеризует революцию в любой области познания, включая общую (традиционную) нравственность:

Когда… аномалия оказывается чем-то бо́льшим, нежели просто еще одной головоломкой нормальной науки, начинается переход к кризисному состоянию, к периоду экстраординарной науки. Теперь становится все более широко признанным в кругу профессиональных ученых, что они имеют дело именно с аномалией как отступлением от путей нормальной науки. Ей уделяется теперь все больше и больше внимания со стороны все большего числа виднейших представителей данной области исследования. Если эту аномалию долго не удается преодолеть (что обычно бывает редко), многие из них делают ее разрешение самостоятельным предметом исследования. Для них область исследования будет выглядеть уже иначе, чем раньше. Часть явлений этой области, отличающихся от привычных, обнаруживается просто в силу изменения реакции научного исследования. Еще более важный источник изменения состоит в различной природе множества частных решений, которые появились благодаря всеобщему вниманию к проблеме. Сперва попытки решить эту проблему вытекают самым непосредственным образом из правил, определяемых парадигмой. Но если проблема не поддается решению, то последующие атаки на нее будут содержать более или менее значительные доработки парадигмы. Конечно, в этом натиске каждая попытка не похожа на другие, каждая из них приносит свои плоды, но ни одна из них не оказывается сначала настолько удовлетворительной, чтобы быть принятой научным сообществом в качестве новой парадигмы. Вследствие этого умножения расходящихся между собой разработок парадигмы (которые все чаще и чаще оказываются приспособлениями ad hoc) неопределенность правил нормальной науки имеет тенденцию к возрастанию. Хотя парадигма все еще сохраняется, мало исследователей полностью согласны друг с другом по вопросу о том, что́ она собой представляет. Даже те решения проблем, которые прежде представлялись привычными, подвергаются теперь сомнению.

Когда ситуация становится острой, она так или иначе осознается причастными к ней учеными. Коперник жаловался на то, что современные ему астрономы были так «непоследовательны в своих астрономических исследованиях… что не могли даже объяснить или наблюдать постоянную продолжительность годового периода». «С ними, – писал далее Коперник, – происходит нечто подобное тому, когда скульптор собирает руки, ноги, голову и другие элементы для своей скульптуры из различных моделей; каждая часть превосходно вылеплена, но не относится к одному и тому же телу, и потому они не могут быть согласованы между собой, в результате получится скорее чудовище, чем человек». Эйнштейн, живший в эпоху, для которой был характерен менее красочный язык, выразился так: «Ощущение было такое, как если бы из-под ног ушла земля, и нигде не было видно твердой почвы, на которой можно было бы строить». А Вольфганг Паули за месяц до статьи Гейзенберга о матричной механике, указавшей путь к новой квантовой теории, писал своему другу: «В данный момент физика снова ужасно запутана. Во всяком случае она слишком трудна для меня; я предпочел бы писать сценарии для кинокомедий или что-нибудь в этом роде и никогда не слышать о физике». Этот протест необычайно выразителен, если сравнить его со словами Паули, сказанными менее пяти месяцев спустя: «Гейзенберговский тип механики снова вселяет в меня надежду и радость жизни. Безусловно, он не предлагает полного решения загадки, но я уверен, что снова можно продвигаться вперед».

Кун указал на качественное различие между нормальным и революционным действиями. Но это не совсем так (хотя несложно представить примеры научных изысканий, находящихся на разных полюсах развития знания). Различие скорее надо искать между «трансформацией того, что группа хотела бы преобразовать» и «трансформацией того, что группа хотела бы сохранить неизменным. Причем революционные изменения обычно бывают более масштабными, чем изначально предполагалось (например, для поддержания существующей социальной иерархии). «Трансформация того, что группа хотела бы преобразовать» – это форма ограниченной революции, о которой мы уже говорили ранее. Она оказывает положительное влияние. Революция, которая нарушает сами границы, – именно ее совершает ученый-новатор Куна – вызывает страх, отрицание и агрессию (в качестве защитных механизмов). Революционер невольно меняет догматы веры нормального человека. Именно поэтому он так страшен, презираем и необходим. Обобщая, можно сказать, что процессы совершения открытий, которые уничтожают основные пространственно-временные карты, с той же силой влияют на эмоциональную устойчивость (и именно такое крупномасштабное разрушение мы называем революцией).

Предположения человека и общества, обусловленные мифами, – символы веры – определяют область, в которой модель адаптации, характерная для определенной культуры, сохраняет свою условную значимость. Это дорациональное мифическое пространство по своей структуре аналогично физической или естественной среде, поскольку все, что к ней приспосабливается, становится ее составной частью с теми же основными характеристиками. (Иначе говоря, все, что находится за пределами стены, ограничивающей рассматриваемую сейчас область, считается «средой», хотя бо́льшая ее часть на самом деле является следствием исторической или даже индивидуальной деятельности). Крушение дорационального мифического пространства имеет столь же ужасающие последствия, как и разрушение физической или естественной среды (эти две катастрофы в конечном счете могут быть неразличимы). В сущности, это означает, что, воспринимая всерьез чужую точку зрения, мы рискуем столкнуться с неопределенностью. В результате возрастут сомнения в смысле существования, боль и депрессия – человек временно окажется перед лицом хаоса (с точки зрения эмоций, образного восприятия и познания). Чужая точка зрения с гораздо большей вероятностью станет казаться или считаться злом (особенно во времена, считающиеся неспокойными или переломными по иным причинам). Как только появляются такие настроения, агрессия, направленная на уничтожение источника угрозы, становится морально оправданной и даже воспринимается как чувство долга. Альтернативная или чужая точка зрения имеет разрушительный потенциал и действительно может считаться злом (хотя односторонняя оценка нежелательна и опасна) в строго очерченных границах исторически сложившейся социально-психологической структуры адаптации. Только в области метаморали (призванной обновлять нравственные устои) незнакомое можно терпеть и даже приветствовать его появление.

Группа, воспринимаемая с точки зрения человека и общества, есть современное выражение алгоритмов мышления и действия, создаваемых в течение нескольких тысяч лет. Их конкретное содержание, модели поведения (и представления) изначально устанавливались отдельными людьми, которые выходили победителями из схватки с неизвестным. Они поступали и мыслили так, как никто до них не осмеливался. Таким образом, героические личности создают новые предположения и формулируют новые ценности. Их слияние в ходе конкурентного процесса, который начинается с подражания и заканчивается словесным обобщением, расширяет привычный поведенческий и абстрактно-логический репертуар людей, образующих сообщество. Группа представляет собой совокупность образцов действий (и их описания второго и третьего порядка), разделяемых ее членами. Сообщества людей имеют общую, исторически сложившуюся структуру (абстрактно представленных) шаблонов поведения (и их последствий), которая не имеет серьезных внутренних противоречий и устойчива во времени. Освоение традиционных поступков и представлений членами группы защищает их от пугающей необходимости каждый раз самим совершать исследование. Сообщество представляет собой культурно обусловленную иерархическую структуру поведения (и ее образное представление), которая подавляет страх перед новизной, Ужасной Матерью, источником всех кошмаров. Это исторический барьер, который человечество воздвигло между личностью и неизвестным. Группа в своем положительном обличье защищает ее членов от угрозы столкновения с новизной. Социальные предпосылки поведения в определенной ситуации подавляют парализующий страх, который в противном возник бы на уровне инстинкта.

В то же время группа является конкретным историческим выражением уникального героического тезиса о человеке разумном: природа опыта может измениться к лучшему, если добровольно пересмотреть образ действий и мышления. Эта основополагающая мысль выражена в мифе о пути. Изгнание из рая кладет начало «искупительной» деятельности (истории), целью которой является возвращение блаженства при условии соблюдения правил поведения. Эта общая модель характерна для любой цивилизации, философии, идеологии или религии. Всякое добровольное изменение основывается на общей уверенности в том, что все перемены – к лучшему. Этот постулат, в свою очередь, опирается на другое предположение: в ходе истории можно достигнуть совершенства. Таким образом, миф – даже в самом раннем ритуальном воплощении – является основой самого́ понятия прогресса. Группа как воплощение истории олицетворяет особый способ бытия – стремление к совершенству. Она представляет собой конкретное выражение цели всех людей, предлагая объективный и субъективный способ улучшения их плачевного состояния. История не только защищает нас от неизвестного. Она открывает нам правила достижения самой желанной цели, и, следовательно, помогает определить (по существу, непостижимый) смысл жизни.

Нравственные устои человечества совершенствуются по мере того, как расширяется область процедурного знания, эпизодическая память все более точно шифрует его алгоритмы, семантическая система начинает четко выражать скрытые принципы, на которых покоятся процедурное знание и его эпизодическое представление, – и, конечно, по мере того, как возникающие представления второго и третьего порядка изменяют саму природу этой процедуры. Так, например, политический идеолог демократии может наконец облечь в слова сущность религиозного мифа после того, как тот образно показал природу адаптивного поведения, – он может говорить о правах личности, как если бы это понятие было чем-то рациональным. Развивающееся умение создавать обобщенные представления равноценно совершенствованию «высшего» сознания (особенно если все более значимые слова, выражающие утопические желания, спускаются вниз по иерархии до уровня действия).

Главное преимущество все более отвлеченных представлений (помимо облегчения процесса общения) заключается в повышении гибкости приспособления. Изменения в абстрактном мышлении могут совершаться как бы играючи, без немедленных положительных или отрицательных практических последствий. Наряду с этим, к сожалению, появляется способность постоянно (и в большинстве случаев неуместно) ставить под сомнение и оспаривать исконные правила игры, игнорировать побуждение к действию и сдерживать естественную тревогу. Играть по правилам весело до тех пор, пока забава не покажется ребячеством и от радости не останется и следа. Со временем это может принести пользу. Однако пока не появится новая игра, ситуация останется непростой. Обобщенное (словесное) исследование способно подорвать нравственную адаптацию на всех уровнях – семантическом, эпизодическом и процедурном – одновременно. Это свойство можно рассматривать как (деструктивный/благоприятный) побочный эффект умения приспосабливаться.

Социальная адаптация, возникающая в процессе эволюции и выражающаяся в поведении и его семантическом/эпизодическом представлении, подразумевает обобщение и иерархическую организацию знаний, с трудом добытых в физической битве за выживание, и последующую способность передавать эту информацию, не прибегая к непосредственной демонстрации. Это возможность совершать изменения и проводить опыты абстрактно, то есть в игре (эпизодической и семантической), а не в реальном мире. Освоение отвлеченного творческого мышления и обмен результатами в процессе общения означают колоссальное развитие умения приспосабливаться, поскольку понятия, сформулированные чисто семантически, могут изменить эпизодические представления и саму процедуру их формирования. Как только суть нравственности получает словесное выражение и скрытые предпосылки иерархии поведения становятся явными, их можно рассматривать, обсуждать и изменять. Эти процессы способны добираться до самого основания цепи познания и влиять на ее основы. Аналогичным образом, изменение общего алгоритма может (и должно) оказывать глубокое воздействие на эпизодическое и семантическое представление. Эта возросшая гибкость достигается в результате чрезвычайно сложного и длительного исторического развития. Она исключительно важна для быстрой адаптации и наступления перемен и при этом провоцирует душевную борьбу и столкновения между людьми. Такие противоречия возникают, когда историческая традиция теряет устойчивость.

Именно из-за гибкости мозга и его способности учиться и забывать усвоенное людей так сильно задевают межличностные и внутренние конфликты. Поведение животного – его процедурное знание и реакции на неизвестное – изменить совсем не просто. Убеждения и ценности человека, напротив, можно пошатнуть с помощью нескольких хорошо подобранных революционных фраз. Легкость, с которой они передаются из уст в уста, опровергает сложную историю их эволюции, глубину героических усилий, необходимых для их формулирования, и невиданную силу, которую они обрели в настоящем. Достаточно новая информация, сообщаемая на словах, способна нарушить семантическую, эпизодическую и процедурную парадигмы одновременно, хотя совокупный эффект может не проявляться в течение многих лет или даже поколений.

Любая культура бережно хранит несколько принципиально важных устоев, на которых основаны все второстепенные убеждения. Их нельзя легко отбросить, иначе рухнет вся система и вернется царство неизвестного. К примру, западная мораль и поведение основываются на веровании в божественную природу человека. Этот постулат, зародившийся еще у древних египтян, является краеугольным камнем иудеохристианской цивилизации.

Вызов, брошенный этой мысли, обесценил бы действия и цели представителя Запада, уничтожил бы его иерархию доминирования – общественные устои, оправдывающие поступки отдельных людей. Без этой аксиомы разрушится до основания система западного права, в котором формально воплотились мудрость мифов и нравственные устои. Понятия свобод человека и ценности личности исчезнут вместе с основами общественного строя и внутренними ориентирами. Вторая мировая и холодная войны велись в основном для того, чтобы устранить эту угрозу.

Для человека, чьи убеждения стали более отвлеченными (и, следовательно, сомнительными и спорными), одной мысли о появлении незнакомца достаточно, чтобы устойчивость его привычных представлений пошатнулась. Толстой в своей «Исповеди» напоминает о влиянии современных западноевропейских теорий на слишком закостеневшую средневековую культуру России:

Помню, что, когда мне было лет одиннадцать, один мальчик, давно умерший, Володинька М., учившийся в гимназии, придя к нам на воскресенье, как последнюю новинку объявил нам открытие, сделанное в гимназии. Открытие состояло в том, что Бога нет и что все, чему нас учат, одни выдумки (это было в 1838 году). Помню, как старшие братья заинтересовались этою новостью, позвали и меня на совет. Мы все, помню, очень оживились и приняли это известие как что-то очень занимательное и весьма возможное.

Это открытие, которое на самом деле явилось суммарным результатом длительного и болезненного процесса формирования европейской мысли, могло сокрушить самые прочные основы русской культуры (как оно подрывало западные устои):

В самом деле, с тех давних, давних пор, как есть жизнь, о которой я что-нибудь да знаю, жили люди, зная то рассуждение о тщете жизни, которое мне показало ее бессмыслицу, и все-таки жили, придавая ей какой-то смысл. С тех пор как началась какая-нибудь жизнь людей, у них уже был этот смысл жизни, и они вели эту жизнь, дошедшую до меня. Все, что есть во мне и около меня, все это – плод их знания жизни. Те самые орудия мысли, которыми я обсуждаю эту жизнь и осуждаю ее, все это не мной, а ими сделано. Сам я родился, воспитался, вырос благодаря им. Они выкопали железо, научили рубить лес, приручили коров, лошадей, научили сеять, научили жить вместе, урядили нашу жизнь; они научили меня думать, говорить. И я-то, их произведение, ими вскормленный, вспоенный, ими наученный, их мыслями и словами думающий, доказал им, что они – бессмыслица!

Неизбежные последствия не заставили себя ждать:

Случилось то, что случается с каждым заболевающим смертельною внутреннею болезнью. Сначала появляются ничтожные признаки недомогания, на которые больной не обращает внимания, потом признаки эти повторяются чаще и чаще и сливаются в одно нераздельное по времени страдание. Страдание растет, и больной не успеет оглянуться, как уже сознает, что то, что он принимал за недомогание, есть то, что для него значительнее всего в мире, что это – смерть.

То же случилось и со мной. Я понял, что это – не случайное недомогание, а что-то очень важное и что если повторяются все те же вопросы, то надо ответить на них. И я попытался ответить. Вопросы казались такими глупыми, простыми, детскими вопросами. Но только что я тронул их и попытался разрешить, я тотчас же убедился, во-первых, в том, что это не детские и глупые вопросы, а самые важные и глубокие вопросы в жизни, и, во-вторых, в том, что я не могу и не могу, сколько бы я ни думал, разрешить их. Прежде чем заняться самарским имением, воспитанием сына, писанием книги, надо знать, зачем я это буду делать. Пока я не знаю – зачем, я не могу ничего делать. Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень занимали меня в то время, мне вдруг приходил в голову вопрос: «Ну хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом?..» И я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше. Или, начиная думать о том, как я воспитаю детей, я говорил себе: «Зачем?» Или, рассуждая о том, как народ может достигнуть благосостояния, я вдруг говорил себе: «А мне что за дело?» Или, думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: «Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, – ну и что ж!..» И я ничего-ничего не мог ответить.

Жизнь моя остановилась. Я мог дышать, есть, пить, спать и не мог не дышать, не есть, не пить, не спать; но жизни не было, потому что не было таких желаний, удовлетворение которых я находил бы разумным. Если я желал чего, то я вперед знал, что, удовлетворю или не удовлетворю мое желание, из этого ничего не выйдет.

Если бы пришла волшебница и предложила мне исполнить мои желания, я бы не знал, что сказать. Если есть у меня не желания, но привычки желаний прежних, в пьяные минуты, то я в трезвые минуты знаю, что это – обман, что нечего желать. Даже узнать истину я не мог желать, потому что я догадывался, в чем она состояла. Истина была то, что жизнь есть бессмыслица.

Я как будто жил-жил, шел-шел и пришел к пропасти и ясно увидал, что впереди ничего нет, кроме погибели. И остановиться нельзя, и назад нельзя, и закрыть глаза нельзя, чтобы не видать, что ничего нет впереди, кроме обмана жизни и счастья, и настоящих страданий, и настоящей смерти – полного уничтожения.

Жизнь мне опостылела – какая-то непреодолимая сила влекла меня к тому, чтобы как-нибудь избавиться от нее. Нельзя сказать, чтоб я хотел убить себя. Сила, которая влекла меня прочь от жизни, была сильнее, полнее общего хотенья. Это была сила, подобная прежнему стремлению жизни, только в обратном отношении. Я всеми силами стремился прочь от жизни. Мысль о самоубийстве пришла мне так же естественно, как прежде приходили мысли об улучшении жизни. Мысль эта была так соблазнительна, что я должен был употреблять против себя хитрости, чтобы не привести ее слишком поспешно в исполнение. Я не хотел торопиться только потому, что хотелось употребить все усилия, чтобы распутаться! Если не распутаюсь, то всегда успею, говорил я себе. И вот тогда я, счастливый человек, вынес из своей комнаты, где я каждый вечер бывал один, раздеваясь, шнурок, чтобы не повеситься на перекладине между шкапами, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни. Я сам не знал, чего я хочу: я боялся жизни, стремился прочь от нее и между тем чего-то еще надеялся от нее.

И это сделалось со мной в то время, когда со всех сторон было у меня то, что считается совершенным счастьем: это было тогда, когда мне не было пятидесяти лет. У меня была добрая, любящая и любимая жена, хорошие дети, большое имение, которое без труда с моей стороны росло и увеличивалось. Я был уважаем близкими и знакомыми, больше чем когда-нибудь прежде, был восхваляем чужими и мог считать, что я имею известность, без особенного самообольщения. При этом я не только не был телесно или духовно нездоров, но, напротив, пользовался силой и духовной, и телесной, какую я редко встречал в своих сверстниках: телесно я мог работать на покосах, не отставая от мужиков; умственно я мог работать по восьми – десяти часов подряд, не испытывая от такого напряжения никаких последствий. И в таком положении я пришел к тому, что не мог жить и, боясь смерти, должен был употреблять хитрости против себя, чтобы не лишить себя жизни.

Душевное состояние это выражалось для меня так: жизнь моя есть какая-то кем-то сыгранная надо мной глупая и злая шутка. Несмотря на то, что я не признавал никакого «кого-то», который бы меня сотворил, эта форма представления, что кто-то надо мной подшутил зло и глупо, произведя меня на свет, была самая естественная мне форма представления.

Групповое самосознание – привитая нравственность и общепринятое толкование – ограничивает побудительное значение воспринимаемых явлений. Когда это самосознание (основанное на скрытой или явной вере в определенные представления о жизненном пути) ставится под сомнение, ограничения исчезают. При распаде символически патриархальных обычаев и религиозных убеждений в душе человека начинается борьба разных эмоций – «столкновение противоположностей», выражаясь словами Юнга, – и он идет на поводу у невыносимого конфликта познания, внутренних переживаний и нравственности Здесь уместно привести комментарий Ницше о Гамлете, который «хиреет под налетом мысли бледным»:

Познание убивает действие, для действия необходимо покрывало иллюзии – вот наука Гамлета… Здесь уже не поможет никакое утешение, страстное желание не останавливается на каком-то мире после смерти, даже на богах; существование отрицается во всей его целости, вместе с его сверкающим отражением в богах или в бессмертном потустороннем будущем. В осознании раз явившейся взорам истины человек видит теперь лишь ужас и нелепость бытия, теперь ему понятна символичность судьбы Офелии, теперь познал он мудрость лесного бога – Силена; его тошнит от этого.

Трагикомический герой «Записок из подполья» Достоевского – чиновник, страдающий расстройством личности (иносказательно отождествляюший себя с мышью), не способен мужественно ответить на оскорбление. Он сравнивает свою тонкую натуру с l’homme de la nature et de la verite – естественным и правдивым человеком (то есть с процедурным мышлением):

Взглянем же теперь на эту мышь в действии. Положим, например, она тоже обижена (а она почти всегда бывает обижена) и тоже желает отомстить. Злости-то в ней, может, еще и больше накопится, чем в l’homme de la nature et de la verite. Гадкое, низкое желаньице воздать обидчику тем же злом, может, еще и гаже скребется в ней, чем в l’homme de la nature et de la verite, потому что l’homme de la nature et de la verite, по своей врожденной глупости, считает свое мщенье просто-запросто справедливостью; а мышь, вследствие усиленного сознания, отрицает тут справедливость. Доходит, наконец, до самого дела, до самого акта отмщения. Несчастная мышь, кроме одной первоначальной гадости, успела уже нагородить кругом себя, в виде вопросов и сомнений, столько других гадостей; к одному вопросу подвела столько неразрешенных вопросов, что поневоле кругом нее набирается какая-то роковая бурда, какая-то вонючая грязь, состоящая из ее сомнений, волнений и, наконец, из плевков, сыплющихся на нее от непосредственных деятелей, предстоящих торжественно кругом в виде судей и диктаторов и хохочущих над нею во всю здоровую глотку. Разумеется, ей остается махнуть на все своей лапкой и с улыбкой напускного презренья, которому и сама она не верит, постыдно проскользнуть в свою щелочку.

Вымышленные персонажи Шекспира и Достоевского реагируют так же, как человек из плоти и крови, Лев Толстой, на одни и те же исторически обусловленные обстоятельства – на «смерть Бога», если выражаться словами Ницше, вызванную неумолимым развитием абстрактного сознания. «Первый современный человек», Гамлет, и его последователи в искусстве и в жизни предсказуемо ведут себя, как «бледный преступник» Ницше, как Раскольников Достоевского. Они не способны вынести страшной красоты своих деяний. Ницше пишет:

О том, что велико, нужно или хранить молчание, или говорить с величием. С величием – значит хладнокровно и целомудренно. Я расскажу вам историю следующих двух столетий. Грядет наступление нигилизма, и этого уже нельзя избежать… Некоторое время вся европейская культура с мучительным напряжением, которое растет с каждым новым десятилетием, движется к катастрофе: беспокойно, неистово, опрометчиво, как река, которая хочет достичь конца. Она скована страхом и более не отражает никаких мыслей.

И наоборот, тот, кто сейчас говорит, до сих пор только и делал, что размышлял, словно философ или отшельник по призванию, который нашел свою силу в том, чтобы стоять снаружи, в стороне. Почему наступление нигилизма стало неизбежным? Потому что это – окончательное последствие ценностей, которые мы разделяли до сих пор; потому что нигилизм есть логическое завершение наших великих идеалов – потому что мы должны испытать его, прежде чем сможем выяснить, какое значение действительно имели эти «ценности».

В какую-то минуту людям понадобятся новые ценности.

Нигилизм стоит на пороге. Откуда взялся этот загадочнейший из гостей?

Начнем с того, что ошибочно считать его причиной смятение общества, физиологическое вырождение или разложение всего сущего. Наш век – самый честный и сердобольный. Страдание, психическое, физическое или интеллектуальное, вовсе не обязательно порождает нигилизм (то есть радикальное отрицание ценности, смысла и желанности). Такое бедствие всегда имеет различные толкования. Скорее, нигилизм коренится в одном конкретном представлении – в христианской нравственности.

Христианство гибнет от руки его же морали (которую нельзя заменить), обращенной против Бога: любовь к правде, присущая этой религии, не выносит коварства и лживости христианского толкования мира и истории. Люди переметнулись от постулата «Бог есть истина» к фанатичной вере в то, что «все ложно», характерной для буддизма.

Решающим аргументом стал скептицизм в отношении морали. Нравственное толкование мира лишилось благодати, попытавшись перейти в некую запредельную область, и это неизбежно привело к нигилизму.

«Все лишено смысла». (Несостоятельность одного толкования бытия, на которое было потрачено огромное количество энергии, пробуждает подозрение, что все толкования ложны.)

(В двух словах, это и есть эффект каскада.)

Нигилизм – альтер-эго тоталитаризма – есть отношение человека к исследованию мира, себя и других, лишенное определенного значения и, следовательно, не допускающее никакого смысла. Это реакция на мир, свободный от (бессознательных) ограничений привычки, обычая и веры. Это ответ на возрождение ужасного неизвестного. Это неспособность духа отождествляться с героем (бессознательно или процедурно) из-за развития абстрактного, критического восприятия: он больше не в состоянии верить в возможности человека перед лицом чего-то бесконечно ужасного. Эмоциональная значимость явлений ограничивается, по крайней мере частично, потому что группа (иерархия доминирования) достигла согласия относительно их смысла (их последствий для конкретных действий). Когда эта иерархия падает, возможно, вследствие возникшего неверия в основные допущения, не останется ничего «святого». Все это наглядно подтверждается во время бунта. Когда закон и порядок временно парализованы (когда сдерживающая сила навязанной угрозы подорвана и иерархия доминирования на мгновение рушится), люди, чьи нравственные устои основывались на возмущении и повиновении, становятся жертвами своих беспорядочных эмоций. Их захлестывает агрессия, жадность, ненависть, жажда мести и разрушения. С донаучной или мифической точки зрения такой взрыв есть отступление к докосмогоническому состоянию – возвращение во время и пространство, существовавшие до разделения вещей на известное и неизвестное. Это можно рассматривать либо как эмоциональный сдвиг, либо как преобразование побудительного значения явлений, влияющих на выбор модели поведения. Объективное мышление склонилось бы к первому варианту, мифический ум, воспринимающий субъективную реальность, – ко второму. Такая форма регрессии является предварительным условием творческого восстановления. Полусознательное (полудекларативное) восприятие состояния эмоциональной перегрузки (проявляющегося как парализующий страх) является (к счастью или к несчастью) серьезнейшим препятствием для наступления перемен.

Иерархия ценностей, существующая в обществе и в сознании отдельных людей, использует страх (и обещание), чтобы управлять доступом к тому, что очень хочется получить, и определять чистую побудительную значимость происходящих событий. Любое явление может пробуждать различные эмоции и желания. Именно результат борьбы (душевной и социальной) между этими (внутренними) состояниями определяет последующий выбор поведения. Внутренние последствия внешней иерархии доминирования (то есть внутрипсихический патриархат, или фрейдовское сверх-Я), дают представление о побудительной важности явлений для отдельно взятой группы людей. Это означает, что (исторически сложившуюся) структуру власти в данном обществе можно определить, проанализировав значение, которое его члены придают технологиям и возможностям познания. То, чего желает общество, зависит от цели, к которой оно движется. Эта цель имеет изначальную ценность, сложившуюся из бессознательных допущений, гипотетически предшествующих действию. Значимость предполагаемого действия затем кодируется эпизодически и, возможно, формулируется на словах. Представители других культур оценивают вещи по-разному, поскольку они стремятся к достижению других целей. Природа и присутствие этих различий могут быть выведены (фактически должны быть выведены) из наблюдения за непривычным поведением, фантазиями и обсуждением – даже, возможно, из имеющихся памятников культуры (которые обычно наделяются статусом «простых» инструментов, оставленных на пути к цели) или из таких тонких сигналов, как голос или мотив.

Движение от одной схемы к другой – или от обеих к гипотетической третьей, объединяющей их (что может быть следствием революционно-героического усилия), – предполагает слияние (взаимное или личное), а не простое суммирование (то есть «качественный», а не «количественный» сдвиг). С точки зрения мифа это движение можно представить как спуск с обрыва в бездну, падение колосса на глиняных ногах, расчленение, распад на части, путешествие в подземный мир или в пучину вод, пребывание в долине тени смерти, сорокалетнее (или сорокадневное) скитание по пустыне, встречу с гидрой, кровосмешение с матерью. Когда такое путешествие совершается добровольно – нужные ресурсы подготовлены заранее и имеется вера – шансы на успех (возвращение, восстановление, воскресение, восхождение) существенно увеличиваются. Когда распад происходит случайно – когда встреча с неизвестным не планируется или ее пытаются избежать, – неизбежно происходят внутренняя драма, социальная катастрофа, самоубийство или война.

Цель, которой служит поведение, – это один из полюсов схемы познания, определяющий побудительную значимость событий. Представители определенной культуры преследуют одну и ту же цель. Она состоит в достижении некоего желанного конечного состояния, которое является противоположностью представлений о настоящем и может быть достигнуто через участие в общепринятом процессе, установленном традициями. Эта схема по своей структуре аналогична полноценному мифологическому представлению о пути, которое включает описания (тревожного) настоящего, (желанного) будущего и методов (моральных принципов и запретов) превращения первого во второе. Нравственное знание помогает в пути, поскольку оно сводит бесконечно разное восприятие отдельных событий к чему-то частному и определенному. Этот процесс ограничения значений носит социальный характер – события приобретают устоявшийся смысл, разделяемый членами общества. Эмоциональная уместность явления, которое, по сути, определяет выбор нужной модели поведения, подтверждает действие плана по достижению цели, который частично отражается в иерархии доминирования. Иерархия доминирования – это социальное устройство, которое определяет доступ к желанным благам. В большинстве случаев получение этих благ подтверждает приближение к завершающему вознаграждению и увеличение вероятности достижения главной цели. Положение в иерархии доминирования – по крайней мере, в прекрасно функционирующем обществе – определяется социальным суждением, которое отражает ценность конкретного человека (его способность вносить вклад в достижение цели). Эта точка зрения, безусловно, подразумевает, что принятие пути непременно порождает переоценку ценностей (поскольку люди и вещи как средства достижения желанной цели неизбежно будут иметь разную полезность). Каждое явление, с которым сталкивается группа, несет в себе информацию об иерархии доминирования и способах приближения к цели. Ценность предметов или переживаний определяется мифологическими убеждениями, на которых сознательно или бессознательно покоится все общество. Эту ценность можно назвать магией объекта.

Раскольническая деятельность (семантическая, эпизодическая или процедурная) может рассматриваться как внутригрупповой эквивалент встречи с (абстрактным или конкретным) незнакомцем. Культурный раскол возникает, если некогда предсказуемые и знакомые личности становятся одержимыми новыми действиями, образами или высказываниями, которые бросают вызов постулатам, считающимся нерушимыми, например (наиболее опасному, авторитарному) утверждению, что все ныне имеющиеся представления истинны. Отвращение к ереси, охватившее Средневековье, и решительная борьба с ней, развязанная «хранителями истинной веры» – католиками, – не вызывают недоумения, если принять во внимание (1) защитную функцию цельного догмата и (2) техническую невозможность опровергнуть уже сформулированные альтернативные повествования, основанные на мифах. Раскол христианской церкви произошел хаотично (возможно, это был творческий акт). Он продолжается до сих пор с ужасающими последствиями, даже под угрозой суровой расправы. Я не оправдываю подавление творческого начала, а просто хочу показать, чем были мотивированы эти действия. Нововведения, игнорирующие и не уважающие традиции, несут постоянную угрозу наступления хаоса и разложения. Если потакать тайным желаниям и стремлениям, начнется упадок, который так же опасен для стабильности и гибкости общества (и человека), как тоталитаризм или стремление к абсолютному порядку. (Продолжающееся) отсутствие общепринятых методов мирного определения относительной ценности или обоснованности очевидных мифологически обусловленных различий четко указывает на то, что порядок будет поддерживаться с помощью зверских репрессий.

Быстрое развитие искусства словесного выражения (и его дальнейшее превращение в эмпирическую методологию) представляет собой третью серьезную угрозу стабильности и постоянству исторически сложившихся в обществе систем культурной адаптации (а также оказывает основное влияние на комплексную разработку таких систем). (Напомню, первые две угрозы: естественные изменения окружающей среды, не зависящие от человека, и контакт с изолированной иностранной культурой). Грамотные люди, представители откровенно религиозных или (рациональных) философских культур, могут легче воплощать, абстрактно принимать или условно формулировать различные мнения о ценности исходных предположений. Они также умеют выражать словами убеждения окружающих, впитывать их и подвергать критическому рассмотрению или (теоретически) чистосердечно принимать. Им суждено обязательно стать похожими на многих других с помощью подражания, воображения и мышления. Словесно опосредованная критика предпосылок поведения подрывает веру в обоснованность исторически сложившихся иерархических моделей адаптации. Неожиданно возникающий процесс окончательного формирования цепи абстракции может подорвать устойчивость ее основ. Поэтому современный человек, искусно владеющий словом, всегда рискует обрубить сук, на котором он сидит.

Язык превратил драматическое действие в мифическое повествование, повествование – в официальную религию, а религию – в критическую философию. И умение приспосабливаться к ситуации стало расти в геометрической прогрессии, одновременно подрывая имеющиеся допущения и ожидания и отделяя знание от действия. Цивилизованный человек может использовать слова, чтобы уничтожить то, что ими не создано. Из-за этой способности современные люди смогли встретиться со своими худшими страхами. Ницше пишет:

Наша современная Европа, представляющая собою арену бессмысленно внезапных опытов радикального смешения сословий и, следовательно, рас, скептична поэтому на всех высотах и глубинах, то тем непоседливым скепсисом, который нетерпеливо и похотливо перескакивает с ветки на ветку, то мрачным, как туча, обремененная вопросительными знаками, – и часто ей до смерти надоедает собственная воля! Паралич воли: где только не встретишь теперь этого калеку! И часто еще какого разряженного! Как обольстительно разодетого! Для этой болезни есть роскошнейшие одежды, сотканные из лжи и блеска; и что, например, большая часть выставляемого нынче напоказ под названием «объективности», «научности», «искусства для искусства», «чистого безвольного познавания» есть лишь разряженный скепсис и паралич воли, – за такой диагноз европейской болезни я поручусь.

Интеллектуальное развитие, которое привело к созданию современной научной методологии, усилило опасность этой отчасти патологической тенденции. Построение весомого и точного общепринятого представления об «объективном» мире (логическая кульминация межличностного обмена информацией, получаемой с помощью органов чувств, ставшего возможным благодаря словесному общению) бросило вызов вере в реальность мифической вселенной, которая никогда не была объективной с точки зрения восприятия и ощущений. Эта вселенная всегда была эмоциональной, а не объективной (хотя общество принимало ее). Она содержала процедурную информацию (и соответствующие отвлеченные представления), иерархически организованную с точки зрения ценности и воплощенную в невербальной процедурной и абстрактной образно-семантической форме. Ценность мифа, выраженная словами, позволяла проводить простые исследования в области этики и воображения (а затем в действии, с зачастую трагическими последствиями) и создавать безыскусную, но эффективную критику традиционных основ поведения. Ницше утверждает:

Ибо таким образом обычно и отмирают религии, а именно, когда мифические предпосылки какой-нибудь религии под строгим, рассудочным руководством ортодоксального догматизма систематизируются как готовая сумма исторических событий и когда начинают боязливо защищать достоверность этих мифов, но в то же время всячески противиться их дальнейшему естественному разрастанию и дальнейшей их жизни, когда, таким образом, отмирает чутье к мифу и на его место вступает претензия религии на исторические основы.

Фрейд – уникальный эмпирик XIX века – говорил, что «нет другого источника знания о Вселенной, кроме интеллектуального преобразования тщательно проверенных наблюдений, то есть того, что называется исследованием, и что никакое знание невозможно получить по откровению, наитию или вдохновению». Более того, он утверждал, что «некуда взывать за пределами разума» (основываясь, как можно предположить, на непосредственном наблюдении). Этот подход не допускает первичной роли эмоций (или даже ощущений) в определении мудрости в самой основной (и примитивной) ее форме – «то, что причиняет боль мне (и другим), неверно» – и в целом не решает проблему происхождения научных гипотез (процесса повествования). Более того, знание исключительно чувственного мира не подскажет, как приспособиться к этому миру или как в нем себя вести (даже если приобретение таких знаний впоследствии поможет в адаптации). Толстой пишет:

Разумное знание в лице ученых и мудрых отрицает смысл жизни, а огромные массы людей, все человечество – признают этот смысл в неразумном знании. И это неразумное знание есть вера, та самая, которую я не мог не откинуть. Это Бог, это творение в 6 дней, дьяволы и ангелы и все то, чего я не могу принять, пока я не сошел с ума.

Положение мое было ужасно. Я знал, что я ничего не найду на пути разумного знания, кроме отрицания жизни, а там в вере – ничего, кроме отрицания разума, которое еще невозможнее, чем отрицание жизни. По разумному знанию выходило так, что жизнь есть зло, и люди знают это, от людей зависит не жить, а они жили и живут, и сам я жил, хотя и знал уже давно то, что жизнь бессмысленна и есть зло. По вере выходило, что для того, чтобы понять смысл жизни, я должен отречься от разума, того самого, для которого нужен смысл.

Кстати говоря, мифическое мышление также основано на наблюдении – но на наблюдении за поведением в мире эмоциональных переживаний. Речь идет о (циклическом) наблюдении за действиями, основанном на (негласных или четко сформулированных) предположениях о том, что должно быть, и составлении процедурных, эпизодических или семантических представлений об этом. Это тоже знание, и если провести тщательный анализ, оно не более произвольно, чем эмпирическое описание объективного мира.

Возможно, науке, стремящейся вырваться из мира познания, в котором господствует религиозное и мифическое мышление, было необходимо обесценить его, чтобы начать самостоятельное существование. Она уже давно заняла свою нишу, и все же прямое и косвенное обесценивание продолжается (даже в областях, теоретически отделенных от строго эмпирических). Нортроп Фрай пишет:

Со времен Платона большинство литературных критиков связывали слово «мысль» с диалектическими и понятийными идиомами и игнорировали или отрицали существование поэтики и образности. Это продолжается и в XX веке: А. А. Ричардс в своей работе «Наука и поэзия» высказал предположением о том, что мифическое мышление давно вытеснено научным и что, следовательно, поэтам следует довольствоваться псевдоутверждениями. Ранняя критика Т. С. Элиота, хотя и куда более осторожная, также указывала на немалую путаницу вокруг слова «мысль». С тех пор постепенно укрепляется понимание того, что мифологическое мышление невозможно игнорировать, поскольку оно формирует границы и контекст для всякого мышления. Но старые взгляды все еще живут, хотя и в более сложных формах, и существует слишком много литературных критиков, которые ничего не знают об умственных процессах, порождающих литературу, или презирают их.

То же самое утверждает Ницше, хотя и с несколько большим презрением:

Каждое время имеет свой собственный божественный род наивности, измышление которой может возбудить зависть других веков: и сколько наивности, достопочтенной, детской и безгранично дурацкой наивности, в этой вере ученого в свое превосходство, в чистой совести его терпимости, в недогадливой, прямолинейной уверенности, с каковой его инстинкт трактует религиозного человека как малоценный и более низменный тип, над которым сам он возвысился, который он перерос, – он, маленький, заносчивый карлик и плебей, прилежно-расторопный умственный ремесленник «идей», «современных идей».

Мифологическое мышление – это не просто субъективное суеверие. Его очернение, в последние годы захлестнувшее даже литературную критику, не только необоснованно, но и опасно. Это не значит, что институты и догматы религии не имеют тех же слабостей, что и все прочие творения человека. Однако представления и модели действий, которые лежат в их основе и порождают теории верований, по-прежнему имеют решающее значение. Они исключительно важны для поддержания эмоциональной устойчивости личности, терпимости, сплоченности и гибкости группы, а также способности приспосабливаться к неизвестному и твердо противостоять засилью кабальных, смертоносных идеологий.

Убеждение о том, что мы вытеснили такое мышление, служит ярким примером неполных представлений и жесткой критики, присущих «семантической системе». Это неправильно, самонадеянно и опасно.

Группа способствует формированию обобщенной модели поведения и системы ценностей. В этом ее сила, поскольку общий образец передает одну мысль и, следовательно, обеспечивает единство и целенаправленность. В этом также ее слабость, поскольку сплоченная, стабильная, иерархически организованная структура не отличается гибкостью, и потому ее несложно разрушить. То есть группа и ее члены не умеют с легкостью развивать новые способы восприятия или менять направление исследования, если в этом возникает необходимость. Когда в природе и обществе царит стабильность, это является преимуществом, ведь то, что работало в прошлом, продолжает приносить пользу в настоящем. Однако в смутные времена молниеносных преобразований окружающей среды, межкультурных контактов, технического прогресса и авангардного мышления одной стабильности бывает недостаточно. Российский нейропсихолог Е. Н. Соколов отмечал (как цитировалось ранее): «Чтобы повысить качество экстраполяции [суждения о соответствии между намерением и результатом] можно, во-первых, найти дополнительную информацию, а во-вторых, изменить принципы обработки этой информации, чтобы процесс управления стал более эффективным». Эта основополагающая мысль воплощена в мифологии в образе героя-революционера. Он представляет собой четвертый вариант возникновения угрозы стабильности культурной традиции и одновременно является способом устранения этой угрозы.