Глава 4. Появление аномалии: вызов общей карте смысла

Нравственные устои обязательно имеют сходство с другими убеждениями. Одной из наиболее значительных общих черт является их опора на внетеоретические допущения. Эти предпосылки очевидных постулатов морали, по-видимому, скрыто присутствуют в образе и, что более существенно, в действии. Нравственные поступки и схемы оценки возникают как следствие моделей поведения в обществе: каждый человек, который стремится контролировать эмоции через действие, влияет на поступки тех, кто находится в той же среде. Вследствие таких взаимных перемен, происходящих с течением времени, появляется устойчивая модель поведения, с помощью которого можно удовлетворять и личные, и общие потребности. В конце концов этот шаблон зашифровывается в образе, сообщается в повествовании и ясно выражается словами. У цельной личности (или в сплоченном государстве) действие, воображение и ясное словесное мышление схожи: четкие и образные убеждения сливаются воедино с фактическими действиями. Словесные теории нравственности (ясные правила) соответствуют традиционным образам благопристойного поведения, и совершаемые поступки согласуются и с тем и с другим. Единая мораль придает поведению предсказуемость, лежит в основе устойчивого состояния и помогает надежно обуздывать эмоции.

Появление аномалии угрожает целостности нравственных устоев, управляющих поведением и помогающих оценивать ситуацию. Необычные вещи или ситуации зачастую бросают вызов устройству системы действий и связанных с ней убеждений и делают это на сравнительно ограниченных (нормальных) или более широких (революционных) уровнях организации. Например, длительная засуха на социальном уровне – либо тяжелая болезнь или инвалидность на личном – может заставить нас перестроить поведение и пересмотреть убеждения, которые сопровождают, лежат в основе или являются результатом наших действий. Появление незнакомца (а чаще группы незнакомцев) может произвести тот же эффект. Незнакомец действует по-своему, придерживается других жизненных принципов и использует иные знания и средства достижения цели. Простого существования таких аномальных верований, действий и инструментов (которые обычно возникают вследствие длительных, сложных и мощных эволюционных процессов) может быть достаточно, чтобы полностью преобразовать или даже уничтожить неподготовленную культуру, которая с ними сталкивается. Культуры могут разрушаться изнутри из-за появления необычной теории или действий революционера.

Способность абстрагироваться, то есть зашифровывать нравственность в образе и слове, значительно облегчает словесную передачу, понимание и совершенствование поведения, а также взаимосвязанных действий разных людей. Однако искусство обобщать также подрывает устойчивость нравственной традиции. Как только процедура обретает образ – в частности, облекается в слова, – нам становится легче экспериментировать и совершать преобразования и вместе с тем небрежно критиковать и отвергать. Способность с легкостью перекраивать суждения очень опасна, потому что четкие и незыблемые моральные устои, характеризующие определенную культуру, существуют по все еще непонятным, но очень важным причинам. Способность абстрагироваться не только облегчает передачу сложных и лишь частично понятых мыслей, но и подрывает сами основы предсказуемости действий и ограничивает исконный смысл предметов, явлений и ситуаций. Умение обобщать может нарушить бессознательное (то есть образное и процедурное) единение в обществе, пошатнуть эмоциональную устойчивость и подорвать целостность (то есть сходство наших действий, воображения и очевидных нравственных теорий и законов). Это делает нас циничными, слабыми и уязвимыми перед лицом угрозы или при соприкосновении с чрезмерно упрощенными идеологиями и заставляет отчаянно искать смысл жизни.

Постоянно развивающееся умение обобщать (наиболее важное для сознания) позволяет людям создавать достаточно сложные и продвинутые модели самих себя, не забывая о том, что человеческая жизнь ограничена во времени. Мифы о познании добра и зла и изгнании из рая описывают возникновение способности составлять представления в виде исторических событий. Развитие самосознания помогает заглянуть в лицо смерти и понять, что ее приход является частью неизвестного. Аномалия несет в себе возможность распрощаться с жизнью. Это резко усиливает эмоциональное воздействие и побудительную значимость неизвестного и приводит к созданию сложных систем действий и убеждений религиозного характера, призванных учитывать вероятность этого ужасного происшествия. Они представляют собой традиционные приемы боя с тенью, которую отбрасывает на жизнь осознание смертности. Неспособность понять наши религиозные традиции и, как следствие, сознательное умаление их возможностей, к сожалению, резко снижает ценность того, что они могут предложить.

Мы достаточно сознательны, чтобы пошатнуть собственные убеждения и традиционные шаблоны действий, но недостаточно сознательны, чтобы понять их. Однако если бы причины существования традиций стали очевиднее и яснее, возможно, общество и населяющие его люди обрели бы бо́льшую гармонию. Это помогло бы подключать здравый смысл и сохранять, а не разрушать нравственные устои, которые нас дисциплинируют и защищают.

Введение: парадигматическая структура известного

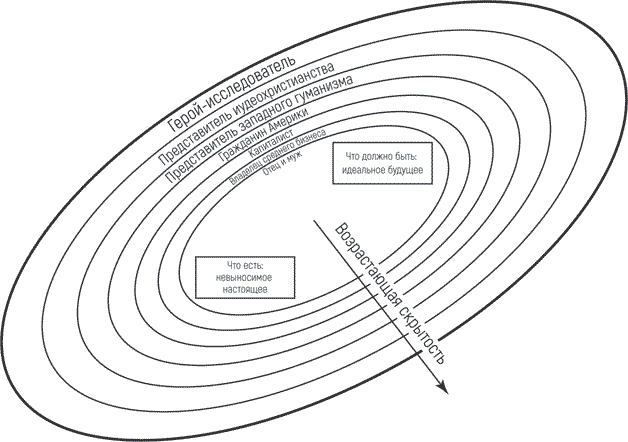

Известное – это иерархическая структура, состоящая из «стен внутри стен». Человек находится в центре нескольких концентрических колец, состоящих из слияния личностей его предков, вложенных (по крайней мере, в идеале) в фигуру героя-исследователя. Надежность внутренних барьеров – вероятность их дальнейшего существования и действительности – зависит от целостности внешних стен. Чем дальше выходит стена, тем более скрыта ее структура, то есть тем чаще она воплощается в поведении и образе, а не ясно описывается словами. Более того, чем шире эти границы, тем взрослее личность, тем бо́льшая территория ей подвластна и тем разнообразнее эмоции, которые она контролирует. Группы и отдельные люди могут разделять некоторые уровни известного, но не все. Сходства объясняют наличие общего самосознания группы (насколько оно существует), различия – отождествление всего, что к ней не принадлежит, с силами хаоса.

Обряды, призванные сплотить сообщество, сдерживают хаос, но угрожают отождествлению отдельных людей с героем-исследователем – личностью, от которой в конечном счете зависит само сообщество. Поэтому человек не должен становиться рабом своей группы для ее же блага.

Наиболее важные для нас свойства вещей просты, привычны и потому скрыты. Человек не замечает того, что всегда находится у него перед глазами. Его совершенно не интересуют истинные основания исследования, если при этом его не впечатлило само обстоятельство. Значит, нам не удается искренне удивиться тому, что производит поистине неизгладимое впечатление.

Нравственные устои – уклад культуры – непременно имеют схожие черты с другими системами. Их наиболее важные сходства определил Курт Гёдель. Его теорема о неполноте показала, что любая внутренне непротиворечивая и логическая система утверждений обязательно должна основываться на предположениях, которые не могут быть доказаны с помощью ее внутренних ресурсов. Анализируя развитие науки, философ Томас Кун назвал системы, основанные на скрытых предположениях, парадигматическими. Исключительно научные парадигматические системы, которые Кун рассматривал особенно пристально, связаны с предугадыванием и контролем событий, существование которых может быть официально проверено определенным образом и которые предлагают «образцы проблем и их решения сообществу практиков». Донаучное мышление, которое прежде всего нравственно (рассуждение о смысле или значении событий, объектов и поведения), также неизбежно имеет парадигматическую структуру.

Парадигма – это сложный инструмент познания. Его использование предполагает принятие ограниченного числа аксиом (или определений того, что составляет реальность, в целях обсуждения и выполнения действий), взаимодействие которых создает внутренне согласованную структуру толкований и предположений. Область парадигматического мышления формально ограничена, оно действует, «как если бы» на некоторые вопросы были получены окончательные ответы. «Ограничение области» или «ответы на вопросы» составляют не требующие доказательств утверждения парадигмы, которые, согласно Куну, четко сформулированы, то есть описаны словами согласно изложенному здесь обсуждению, или остались скрытыми – внедрились в (эпизодическое) воображение или воплотились в поведении. Справедливость аксиом должна быть либо принята на веру, либо (по крайней мере) продемонстрирована с помощью внешнего подхода по отношению к рассматриваемой парадигме, что равносильно вере, если взглянуть на нее изнутри парадигмы.

В некотором роде парадигма подобна игре. Игра необязательна, но если вступаешь в нее, следует подчиняться ее правилам (которые проверяет социум). Их нельзя подвергать сомнению, пока продолжается игра (а если сомнения появляются, то начинается уже другая игра; дети, которые спорят о футболе, на самом деле не гоняют мяч по полю, а занимаются философией). Парадигматическое мышление допускает постижение бесконечности «фактов» через применение конечной системы предпосылок. В конечном счете оно позволяет ограниченному субъекту сформировать необходимое предварительное понимание неограниченного эмпирического объекта (включая самого субъекта).

Человеческая культура по необходимости имеет парадигматическую структуру, направленную не на объективное описание того, что есть, а на изложение его совокупной эмоциональной уместности или общего значения. Способность определять побудительную важность объекта или ситуации зависит, в свою очередь, от представления (гипотетически) идеального состояния (задуманного в соответствии с осмыслением настоящего) и от создания последовательности действий, направленных на достижение этого идеала. В основе этого трехстороннего представления лежат (изложенные, не изложенные и не поддающиеся определению) догматы веры, которые поддерживают ход всего процесса. Их можно назвать аксиомами нравственности – порой явными (представленными декларативно, в образе и слове), но в большинстве своем еще скрытыми, – которые развивались в ходе исследований и социальной организации людей в течение сотен тысяч лет. Совершенно скрытые аксиомы чрезвычайно устойчивы к изменениям. Однако после того, как нравственные утверждения проясняются (хотя бы частично), они быстро становятся предметом бесконечных осторожных, серьезных или поверхностных споров. Такие дебаты полезны для поддержания и развития умения приспосабливаться к ситуации. При этом они очень опасны, поскольку именно непрерывное существование неоспоримых аксиом нравственности сдерживает невыносимую значимость событий и возможность действовать, невзирая на препятствия.

Парадигматическая структура предусматривает четкую организацию (неограниченной) информации в соответствии с ограниченными принципами. Классическим примером служит Евклидова геометрия. Применяя ее принципы, человек, стремящийся добиться желанного результата поведения, связан необходимостью принять на веру некоторые ее аксиомы:

1) от всякой точки до всякой точки можно провести прямую;

2) ограниченную прямую можно непрерывно продолжать по прямой;

3) из всякого центра всяким радиусом может быть описан круг;

4) все прямые углы равны между собой;

5) если прямая, пересекающая две прямые, образует внутренние односторонние углы, меньшие двух прямых углов, то, продолженные неограниченно, эти две прямые встретятся с той стороны, где углы меньше двух прямых углов.

Именно взаимодействие каждого из пяти исходных постулатов (а это все, что необходимо помнить и понимать, чтобы геометрия оказалась полезной), порождает внутренне согласованное логическое Евклидово пространство, с которым мы все знакомы. То, что составляет истину с точки зрения этой структуры, может быть установлено, если обратиться к исходным допущениям. Однако сами эти постулаты должны быть приняты на веру. Их действительность не может быть доказана в рамках системы. При этом они доказуемы изнутри другой системы, хотя ее целостность все равно будет зависеть от различных аксиом, вплоть до неопределенного конца. Достоверность данной структуры, по-видимому, неизбежно основывается на бессознательных предпосылках. В случае Евклидовой геометрии – на предположении (явно сомнительном), что пространство трехмерно.

Часто оказывается, что допущения в недвусмысленных словесных заявлениях принимают эпизодическую или образную форму. Постулаты Евклида, например, основаны на наблюдаемых фактах (истолкованных образах мира опыта). Этот древний ученый обосновал свою четкую абстрактную (семантическую) систему наблюдаемыми «абсолютами». Например, не составит труда показать, что любые две точки, нарисованные на песке, можно соединить одной линией. Повторная иллюстрация этого утверждения кажется (приемлемо) убедительной – как и аналогичная (фактическая) демонстрация того, что любой отрезок может быть бесконечно продолжен по прямой. Эти аксиомы (и остальные три) не могут быть доказаны в пределах самой геометрии, но они кажутся истинными и будут считаться таковыми, поскольку они подтверждены на практике. Это означает, что вера в постулаты Евклида зависит от признания достоверности практического опыта. Черта, проведенная на песке, словно говорит: «Довольно вопросов!»

Аналогичным образом, определение истины с эпизодической точки зрения основывается на признании действительности и достаточности конкретных процедурных операций. Например, то, как вещь представлена в эпизодической памяти (а именно чем она для нас является), зависит от того, каким образом она была исследована, – от скрытых предпосылок, стимулирующих или ограничивающих стратегии поведения, применяемые к предмету или явлению в ходе творческого исследования. Кун пишет:

Ученые могут согласиться с тем, что Ньютон, Лавуазье, Максвелл или Эйнштейн дали, очевидно, более или менее окончательное решение ряда важнейших проблем, но в то же время они могут не согласиться, иногда сами не сознавая этого, с частными абстрактными характеристиками, которые делают непреходящим значение этих решений. Иными словами, они могут согласиться в своей идентификации парадигмы, не соглашаясь с ее полной интерпретацией или рационализацией или даже не предпринимая никаких попыток в направлении интерпретации и рационализации парадигмы. Отсутствие стандартной интерпретации или общепринятой редукции к правилам не будет препятствовать парадигме направлять исследование. Нормальная наука может быть детерминирована хотя бы частично непосредственным изучением парадигм. Этому процессу часто способствуют формулировки правил и допущений, но он не зависит от них. В самом деле, существование парадигмы даже неявно не предполагало обязательного наличия полного набора правил.

В сноске он продолжает:

Майкл Полани блестяще разработал очень похожую теорию. Он утверждал, что бо́льшая часть успеха ученого зависит от «молчаливого знания», то есть от информации, которую он получает на практике и не может четко сформулировать.

Евклид проводит линию, соединяя две точки на песке, принимает достаточность этого доказательства и демонстрирует очевидную уверенность в полученном результате (отчасти потому, что в настоящее время невозможно представить себе альтернативное осмысление этого вопроса). На протяжении веков Евклидова геометрия работала и считалась полноценной, потому что она позволяла предсказывать и контролировать все те переживаемые явления, которые возникали в результате деятельности человека, ограниченной возможностями поведения в прошлом. Двести лет назад мы не знали, как действовать конкретно или мыслить абстрактно, чтобы создать ситуацию, природу которой Евклид не смог бы описать. Сейчас все иначе. В течение прошлого века было создано много альтернативных и разносторонних геометрических теорий. Эти новые системы более полно описывают природу реальности – явлений, возникающих как следствие привычного поведения.

Все представления объектов (ситуаций или алгоритмов поведения), разумеется, условны, потому что они могут непредсказуемо меняться или даже полностью преобразовываться в процессе дальнейшего исследования (или из-за какой-то неожиданной аномалии). Таким образом, модель объекта исследования (сдерживающая тревогу, определяющая цель) неизбежно зависит от сохранения тех (невидимых) условий и тех (неопределенных) контекстов, которые присутствовали при первоначальном получении информации. Следовательно, как заметил Ницше, знание изменчиво:

Все еще есть такие простодушные самосозерцатели, которые думают, что существуют «непосредственные достоверности», например «я мыслю» или, подобно суеверию Шопенгауэра, «я хочу» – точно здесь познанию является возможность схватить свой предмет в чистом и обнаженном виде, как «вещь в себе», и ни со стороны субъекта, ни со стороны объекта нет места фальши. Но я буду сто раз повторять, что «непосредственная достоверность» точно так же, как «абсолютное познание» и «вещь в себе», заключают в себе contradictio in adjecto [внутреннее противоречие], нужно же наконец когда-нибудь освободиться от словообольщения!

Пусть народ думает, что познавать – значит узнавать до конца, – философ должен сказать себе: если я разложу событие, выраженное в предложении «я мыслю», то я получу целый ряд смелых утверждений, обоснование коих трудно, быть может, невозможно, – например, что это Я – тот, кто мыслит; что вообще должно быть нечто, что мыслит; что мышление есть деятельность и действие некоего существа, мыслимого в качестве причины; что существует Я; наконец, что уже установлено значение слова «мышление»; что я знаю, что такое мышление. Ибо если бы я не решил всего этого уже про себя, то как мог бы я судить, что происходящее теперь не есть – «хотение» или «чувствование»? Словом, это «я мыслю» предполагает, что я сравниваю мое мгновенное состояние с другими моими состояниями, известными мне, чтобы определить, что оно такое; опираясь же на другое «знание», оно во всяком случае не имеет для меня никакой «непосредственной достоверности».

Вместо этой «непосредственной достоверности», в которую пусть себе в данном случае верит народ, философ получает таким образом целый ряд метафизических вопросов, истых вопросов совести для интеллекта, которые гласят: «Откуда беру я понятие мышления? Почему я верю в причину и действие? Что дает мне право говорить о каком-то Я и даже о Я как о причине и, наконец, еще о Я как о причине мышления?» Кто отважится тотчас же ответить на эти метафизические вопросы, ссылаясь на некоторого рода интуицию познания, как делает тот, кто говорит: «Я мыслю и знаю, что это по меньшей мере истинно, действительно, достоверно», – тому нынче философ ответит улыбкой и парой вопросительных знаков. «Милостивый государь, – скажет ему, быть может, философ, – это невероятно, чтобы вы не ошибались, но зачем же нужна непременно истина?»

Объект всегда сохраняет способность выйти за границы своего представления. Он имеет свою таинственную сущность, связь с неизвестным, потенциал вселять надежду и внушать страх. Реальный или непостижимый объект сам по себе (насколько его возможно изучить) есть сумма его исследуемых свойств, а также то, что остается неисследованным, – само неизвестное.

Понимание того или иного явления всегда ограничено доступными ресурсами: временными, экономическими и технологическими. Знание неизбежно зависит от обстоятельств, хотя оно не менее объективно и не теряет своей сути. Наши представления об объектах (ситуациях или алгоритмах поведения) в настоящее время считаются действительными, потому что они являются инструментами достижения нужной цели. Если мы можем манипулировать шаблонами в воображении, применять найденные таким образом решения в реальном мире и добиваться желаемого, то считаем, что наше понимание действительно и достаточно. Только когда мы совершаем поступок и получаем неожиданный результат, образцы действий становятся неполноценными. Это означает, что наши нынешние представления об определенной вещи основаны на (неявном) предположении, что данный предмет или явление уже были достаточно исследованы. «Достаточное исследование» – это суждение, вынесенное (как упоминалось ранее) после совершения последовательных действий, которые привели к желанному результату (действительно сработали). Алгоритм считается приемлемым, когда с его помощью мы приходим к поставленной цели. Природа этой цели изначально состоит в определении райского состояния или движении к нему. Этот процесс характеризуется постоянным, динамичным освобождением от (невыносимых) страданий и (парализующей) тревоги, а также обилием надежды и щедрым вознаграждением – образом благословенного края, где течет молоко и мед, как говорится в мифах. Получается, что знание не существует само по себе, а служит достижению жизненных целей.

Некоторые случайные формы знания (скажем, поведение или системы ценностей) – доказывают свою состоятельность на протяжении долгого времени (то есть дают желаемый результат в широком диапазоне контекстов). Они «запоминаются» – сохраняются в обрядах и мифах – и передаются из поколения в поколение. С течением времени они объединяются со всеми другими существующими моделями поведения и системами ценностей в иерархию, которая допускает разнообразие их проявления. Такая схема подчинения (как описано выше) складывается из действий и оценок героев прошлого. Другие герои придали ей устойчивый социальный характер, разделяемый всеми членами одной культуры (как христианская церковь символизирует тело Христово). Эту иерархию формировали и формируют по сей день бесконечные петли эмоциональной отдачи, поскольку средства и цели, выбранные каждым человеком и обществом в целом, меняются благодаря коллективным действиям и реакциям и постоянному, неизбывному присутствию неизвестного. Возникающая «иерархия побуждения» похожа на личность – мифическую родовую фигуру, которой каждый подражает сознательно (при полном участии семантической и эпизодической систем, рационального мышления и воображения) или бессознательно (копирует действия, несмотря на очевидное неверие). Иерархически структурированная модель поведения (личность), составляющая культуру, со временем представляется вторично, схожим образом откладывается в эпизодической памяти, а затем явно шифруется (если это позволяет сделать текущее развитие познания). Таким образом, точно сформулированные нравственные устои основываются на предположениях, которые являются действительными лишь в определенном месте и в определенное время. В свою очередь, эти эпизодические представления формируются из процедурного знания, предназначенного удовлетворять эмоциональные потребности, возникающие в общественной группе или в присутствии неизвестного.

Таким образом, философия нравственности (как образец поведения и истолкования сложившихся ситуаций) зависит от мифологии, которая представляет собой совокупность шаблонов действий. А они, в свою очередь, возникают в процессе общения внутри группы (сотрудничества и конкуренции), призванного удовлетворять эмоциональные потребности ее членов. Эти потребности зачастую принимают универсальную постоянную и ограниченную форму, поскольку имеют врожденное психобиологическое основание, проявляющееся в обществе. Так возникают ограниченные формы мифа. Нортроп Фрай комментирует это следующим образом:

Я должен различать первичные и вторичные проблемы, вызывающие озабоченность, даже если между ними нет реальной границы. Вторичные проблемы провоцирует общественный договор. Сюда относятся патриотизм и прочие проявления лояльности, религиозные убеждения, а также классовые отношения и поведение. Они развиваются из идеологического аспекта мифа и, следовательно, склонны прямо выражаться в идеологической прозе. На мифической стадии они часто сопровождают обряд. Такой обряд может быть создан, например, для того, чтобы внушить мальчику, что он будет допущен в общество людей, только пройдя посвящение в мужчины, что он принадлежит к определенному племени или группе и это, вероятно, повлияет на выбор невесты, что его будут охранять конкретные тотемные животные или божества.

Основные проблемы могут возникать в четырех основных областях: пища и питье, а также связанные с ними телесные потребности; секс; собственность (т. е. деньги, имущество, жилье, одежда и все, чем можно владеть, что присуще жизни конкретного человека); свобода передвижения. Основной объект первостепенных забот выражен в крылатой фразе «жизнь – полная чаша». По своему происхождению первостепенные заботы не присущи человеку или обществу. Это скорее общие, исконные, противоречивые притязания единичности и множественности. Но по мере развития общества они становятся притязаниями отдельной личности, противопоставленной господствующему классу. Голод – это социальная проблема, но страдают конкретные люди. Таким образом, устойчивые попытки выразить первостепенные заботы могут совершаться только в обществах с развитым индивидуальным восприятием. Аксиомы первостепенных забот – это самые простые и банальные утверждения, справедливые для всех без исключения: жизнь лучше смерти, счастье лучше несчастья, здоровье лучше болезни, свобода лучше рабства.

То, что мы называем идеологиями, тесно связано со второстепенными заботами и в значительной степени состоит из их разумного объяснения. Чем дольше мы вглядываемся в мифы, или алгоритмы повествования, тем яснее становится их связь с первостепенной заботой… Укоренение поэтического мифа в первую очередь объясняется тем, что, в отличие от отдельных притч или историй, количество тем, поднимаемых в мифах, ограниченно.

В (четко сформулированных) нравственных устоях имеются ссылки на религиозное, мифическое повествование. Повествование же – в первую очередь эпизодическое – заключает в себе традиции поведения. Традиция возникает в результате адаптации человека к требованиям естественных условий, которая проявляется (универсально) в эмоциях, порожденных в обществе. Эпизодическое представление (процесс и результат поведения) основано на вере в достаточность и обоснованность совершенного действия. Оно имеет ту же структуру – по крайней мере, поскольку является точным представлением поведения – и поэтому содержит (неявную) иерархическую организацию исторически сложившегося процедурного знания в более четкой форме.

Таким образом, в течение длительных исторических периодов образ все более точно отражает поведение, а истории захватывают внимание и отражают самую суть. Нортроп Фрай пишет:

Литературная целостность Библии – это побочный продукт чего-то другого. Мы могли бы назвать это бессознательным побочным продуктом, если бы хоть что-то знали о том, какие мыслительные процессы принимали участие в его создании. Более ранняя часть Ветхого Завета, со ссылками на Книгу Праведного и тому подобное, напоминает продукт перегонки и ферментации богатого наследия поэтической литературы, из которой дистиллируется иной вид словесной сущности. В меньшем масштабе тот же самый процесс можно увидеть в Новом Завете… Редакторская работа, проделанная над этим ранним поэтическим материалом, не была попыткой свести возвышенное изложение к некоему простому прозаическому смыслу, поскольку предполагалось, что таковой существует и подразумевает прямое обращение к легковерию и инфантилизму, который так раздражает популярные религиозные и прочие идеологии. То, что мы имеем, скорее является поглощением поэтического и мифического представления, которое ведет нас мимо мифа к чему-то другому. При этом оно ускользнет от тех, кто полагает, что миф повествует лишь о том, чего не было.

Семантическая кодификация второго порядка основана на эпизодическом представлении и склонна со временем дублировать его иерархическую структуру. Она опирается на достоверность процедурной и эпизодической памяти. Таким образом, семантическое, эпизодическое и процедурное содержание имеют (у цельного, сознательного и психологически здорового человека) схожую иерархическую структуру, в соответствующих формах действия или представления. Эта обобщенная мораль придает предсказуемость индивидуальному и межличностному поведению, составляет основу устойчивого состояния и помогает управлять и контролировать эмоции.

Рис. 47. Парадигматическая структура известного

На рисунке 47 изображена личность типичного представителя западной культуры, в данном случае предпринимателя среднего класса и отца. Его частная жизнь вложена в некую обобщенную сущность с глубокими, скрытыми историческими корнями, которая с каждым разом все больше утрачивает индивидуальные черты. Чем лучше малые истории поддерживают большие, в которые они вложены, тем дольше они будут полезны. Так, экономическая стабильность семьи среднего класса зависит от капиталистической системы, капиталистическая система вложена в гуманистическую западную философию, гуманизм связан с понятием ценности личности (прав личности), ценность личности зависит от ее ассоциации, или ритуального отождествления, с героем-исследователем. Более всеобъемлющие внешние уровни организации существуют исключительно в поведении, то есть рассматриваемый человек может иметь не много четких образных или словесных представлений о своих корнях (или вообще их не иметь), хотя он все еще «разыгрывает» исторически сложившуюся личность. Также вполне возможно (и это все чаще становится нормой), что человек отрицает свою веру в обоснованность иудеохристианской этики или в существование некого надличностного героя-исследователя. Такое отрицание на явном (словесном) уровне сознания лишь нарушает целостность его личности. Процедурный аспект, на котором в значительной степени основываются, например, иудаизм, и христианство, и даже в какой-то степени ритуальное отождествление с героем (подражание Христу), почти всегда остается нетронутым (по крайней мере, «уважаемым гражданином»). Поэтому современные образованные люди «участвуют в действе», но не «верят». Можно сказать, что отсутствие изоморфизма между явным абстрактным самовосприятием и реальными событиями приводит к немалой путанице в вопросах бытия, и мы рискуем попасть под власть любой идеологии, предлагающей более исчерпывающее объяснение. Не менее или даже более тревожным является то, что отсутствие твердой веры медленно влияет на изменение образных представлений и поведения (поскольку мысли со временем изменяют действия), невидимо лишает человека душевного покоя и подрывает стабильность общества.

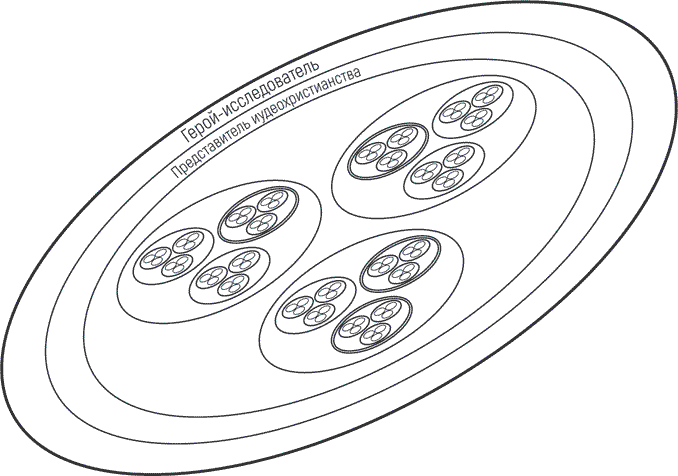

Рис. 48. Известное: вложенные группы и отдельные личности

Группы (и отдельные люди) могут иметь разные цели, ценности и арсенал моделей поведения на одном уровне анализа и в то же время разделять общие убеждения на более высоких и неявных уровнях. На рисунке 48 изображены три такие группы, хотя это число произвольно. Католики, протестанты и православные христиане, например, рассматриваются как представители иудеохристианской доктрины. Они вполне могут конфликтовать между собой по малейшему поводу в пределах этого философского течения, но при этом охотно объединят усилия, чтобы противостоять реальной или предполагаемой угрозе со стороны иудаистов или мусульман. Внутри каждой из этих трех групп – этих трех обобщенных «личностей» – также будут наблюдаться сходства и различия. Вероятно, в любой общине верующих существуют секты, отделенные друг от друга продолжительностью существования (и изменениями в структуре ценностей и алгоритмов поведении, которые сопровождают такой раскол). Наконец, отдельные люди внутри групп также будут расходиться во взглядах, руководствуясь личными интересами и убеждениями. (Как ни парадоксально, именно верность индивидуальным особенностям вернее всего подвигает людей почитать героя-исследователя. То есть внутренний уровень организации личности – та черта, которая действительно уникальна и не присуща большинству, – также является внешним уровнем, от которого зависит стабильность всей структуры.)

Появление аномалии – возрождение Великой Матери – угрожает целостности нравственных устоев, управляющих поведением и оценкой. Именно по этой причине люди сопротивляются приспособлению к аномалии (предстающей в разных мифологически схожих формах) либо пассивно (не способны принять во внимание), либо агрессивно (пытаются уничтожить ее на корню). Как мы уже знаем, аномалии могут оказывать воздействие на разных уровнях. Самые серьезные угрозы подрывают устойчивость личных качеств, которые присущи большинству людей. Они ушли корнями глубоко в историю и прочнее всего основываются на образе и поведении – наиболее широко проявляются, независимо от ситуации (охватывают максимально возможный промежуток времени и пространства). Мы в некотором смысле осознаем опасность серьезных аномалий, возможно, потому, что значительное количество отрицательных эмоций и осознанных абстрактных размышлений может быть вызвано простым предположением о вероятности их присутствия («что, если нам угрожают чужеземные дьяволы?»). Склонность людей к отождествлению себя с чем-то, скажем, со своей страной (воспитание патриотизма и чувство гордости за родину), отражает знание о том, что целостность личности и ее безопасность неразрывно связаны (на счастье или на беду) с судьбой наших культур. Поэтому мы готовы стоять горой за культуру – защищать общество и самих себя от возвращения ужасного дракона хаоса. (Однако нередко попытки укрепить безопасность самосознания подрывают нашу стабильность на более высоком уровне бытия. Например, американский [британский, русский, китайский] образ жизни является более заметной [и менее требовательной] фигурой, чем герой-исследователь, хотя и он не является критически важной частью целостности личности и культуры. Это означает, что попытки увеличить мощь государства за счет человека приводят к обратным результатам, даже если они способствуют укреплению порядка и управлению эмоциями в краткосрочной перспективе. Патриотизм [или другие схожие попытки укрепить групповую идентичность] должен быть непременно ограничен пониманием того, что творческие способности людей чрезвычайно важны и имеют божественную природу.)

Человек укрыт от проявлений хаоса многочисленными «стенами», которые его окружают. Однако пространство за пределами этих барьеров, несмотря на вероятное наличие дополнительных защитных сооружений, таит некую опасность для любого, кто находится внутри этих стен. Вся внешняя территория вызывает страх. Но это вовсе не значит, что разные угрозы равносильны, просто все внешнее призвано пугать (или просвещать) все внутреннее. Задачи, стоящие перед высшими уровнями порядка, несомненно, являются наиболее значимыми и, вероятно, вызовут самую мощную реакцию. Характер отклика на такие проблемы также зависит от временны́х рамок: вызов, брошенный чрезвычайно скрытым личностям, может спровоцировать реакцию, которая растянется на несколько столетий и проявится в форме абстрактного исследования и споров, пересмотра привычных действий и борьбы между противоположными альтернативными точками зрения (как в случае с противостоянием католиков и протестантов). То, что угрозы высшим уровням порядка наиболее серьезны, дополнительно осложняется скрытостью и невидимостью этих уровней. Кроме того, вложенные в них структуры могут обладать достаточной внутренней силой, чтобы выстоять после того, как падут внешние стены, защищавшие их целостность. Стабильность политического или общественного строя, некогда вложенного в прогнившее, предвзятое религиозное убеждение, можно сравнить со зданием, уцелевшим после землетрясения: внешних повреждений не видно, но оно может рухнуть от любого нового толчка. «Смерть Бога» в современном мире выглядит как свершившийся факт (и, возможно, событие, последствия которого не стали фатальными). Но переворот уклада жизни и философская неопределенность, характерные для первых трех четвертей XX века, показывают, что мы еще нетвердо стоим на ногах. Наслаждаясь чудесным состоянием относительного мира и экономического спокойствия, мы не должны закрывать глаза на дыру, зияющую в нашей духовности.

Хаос, скрытый или обретший очертания при установлении вре́менного порядка, готов в любой момент вернуться обратно. Он может прийти в сотне разных обличий. Однако любое повторное появление хаоса (неважно, по какой причине это произошло) будет рассматриваться как одно и то же событие с точки зрения эмоциональной реакции, побудительной значимости и смысла. То есть все вещи, которые угрожают статус-кво, независимо от их объективных особенностей, как правило, вызывают схожие эмоции и поэтому помещаются в одну и ту же естественную категорию. Воинственный чужеземец у ворот неотличим от еретика в стенах крепости. И то и другое равнозначно стихийному бедствию, исчезновению героя и старению короля. Возрождение дракона хаоса в любой форме олицетворяет высвобождение опасных, пугающих (и многообещающих) возможностей. Далее мы обсудим разные обличья этих возможностей, а также причины и характер их тождественности. Ответные реакции, которые они вызывают (героическое поведение и не только) описаны в оставшейся части книги.