Введение

Разумные и осведомленные исследователи, по крайней мере со времен Фрейзера, отмечали широкий пространственно-временной диапазон космогонических историй, рассказов о героизме и предательстве, обрядов посвящения и типичных метафорических представлений (таких, как Дева и дитя). Детали и последовательность событий рассказов, сказок, ритуалов и образов зачастую различаются, и все же порой они совершенно одинаковы. Возможно, подобное сходство является следствием их распространения из одного источника сотни веков назад. Однако эта гипотеза не объясняет, почему классические легенды запоминаются и передаются из поколения в поколение с очень незначительными структурными изменениями. Разумно предположить, что в долгосрочной перспективе человечество забывает все, что бесполезно. Но мы бережно храним в памяти мифы – бо́льшая часть привычной культурной деятельности на самом деле лишь обеспечивает непрерывное воспроизведение и передачу наших преданий.

Карл Юнг попытался объяснить кажущуюся универсальность толкования мира гипотезой «коллективного бессознательного». Он считал, что религиозные или мифологические символы происходят из единого источника, берущего начало в наших биологических особенностях (и наследовании). Его коллективное бессознательное состояло из совокупности наследуемых склонностей к поведению или классификации явлений. Такая позиция вызвала шквал насмешек – почти никто не воспринял ее с должным вниманием. Юнг не был посвящен в наши знания о механизмах наследования (как и все прочие представители его поколения). С современной точки зрения идея «коллективной памяти» считается ламаркистской и совершенно невозможной. Юнг, однако, не верил в то, что отдельные воспоминания могут передаваться сами по себе, хотя эта мысль не всегда ясно выражается в его непростых для восприятия трудах. Рассуждая о коллективном бессознательном, он старается подчеркнуть, что наследуется не содержание самой памяти, а возможность разделения информации по категориям. Тем не менее он часто пишет так, «как будто» содержание также может быть унаследовано.

Общее неприятие гипотезы Юнга о «наследуемой памяти» ослепило психологов – и не только психологов. Они не заметили одной важной детали: повествования в разных культурах действительно выглядят упорядоченными. Одно то, что все культуры используют форму передачи знания, которая ясно и быстро определяется как повествование (или, по крайней мере, как обряд, представляющий собой драматическое действо), ясно указывает на лежащую в ее основе общность структуры и цели. Конечно, здесь можно возразить: приписать повествованиям понятные образцы действия позволяет лишь теория интерпретации, а она может оказаться простым считыванием шаблонов там, где их на самом деле не существует. То же самое возражение обоснованно применяется к литературному толкованию, изучению истории, анализу сновидений и антропологии. Культурные явления могут быть поняты только с культурной точки зрения. Эта исконная проблема (среди прочих) затрудняет подтверждение теорий в «области ценности».

Тем не менее, чтобы жить, надо действовать. Действие предполагает наличие догматических убеждение (то есть верований) и толкований (если не явных, то хотя бы скрытых). Догматические убеждения должны быть основаны на вере, на окончательном анализе (и выборе критериев нравственного учения). Однако нет причин, по которым такая вера не может быть осмыслена и критически оценена. Межкультурный анализ систем верований и их сравнение с литературным наследием гуманитарных наук вполне могли бы стать средством получения нужной информации. В этом и заключался подход Юнга. «Причинный механизм», который он выстроил, чтобы объяснить свои открытия (то есть коллективное бессознательное), кажется принципиально несостоятельным с современной эмпирической точки зрения (хотя эта мысль гораздо сложнее и, вопреки общему мнению, опровергнуть ее не так-то просто). Но это вовсе не означает, что мы должны отвергать его методологию или высмеивать ценные в других отношениях мысли. Великие умы современности, исследующие области, которые лежат за пределами психологии, также пришли к выводу о том, что повествование имеет универсальную структуру.

Как можно примирить очевидную шаблонность (архетипичность) историй с невозможностью унаследовать содержание памяти? Чтобы найти ответ, стоит обратить внимание на феномен языка и процессы его хранения и передачи. Человеческая речь, по-видимому, имеет вполне определенную биологическую основу. У других животных от природы нет способности к развитию языка, и их совершенно невозможно научить осознанно говорить. Напротив, наши дети – даже с серьезными умственными отклонениями – легко усваивают язык и свободно, естественно и творчески используют его. Это неотъемлемая характеристика Homo sapiens, поэтому сама структура языка кажется биологически обоснованной. Тем не менее наши языки различаются. Японец не понимает француза, хотя для обоих вполне очевидно, что они говорят на незнакомых языках. Два явления различаются на одном уровне анализа и обретают сходство на другом.

Возникает вопрос: из какого банка данных черпает информацию ребенок, когда осваивает речь (чтение и письмо)? Малыш слушает окружающих. Его специально не учат говорить (хотя какое-то обучение все же происходит). Биологическая склонность ребенка сталкивается с культурной реальностью – с существованием языка. Первичными посредниками культуры служат родители: они воплощают язык в своем поведении и передают его, занимаясь повседневными делами. Тем не менее их нельзя назвать создателями языка, хотя они могут использовать его довольно своеобразно, даже творчески. Таким создателем является именно способность человека к языковой деятельности, каковой бы она ни была. Ее совокупные последствия, проявляющиеся на протяжении веков, изменили поведение всех представителей различных языковых культур. «Агентами воплощенной памяти» для таких культур в любом данном месте и в любое время служат узнаваемые люди. Тем не менее их потеря не представляет угрозы для общего знания. Это происходит потому, что речь воплощается в поведении каждого, кто пользуется ею. Дети усваивают язык, взаимодействуя с его носителями-взрослыми. Так они учатся говорить и узнают, что у них есть язык, и даже начинают замечать и исследовать этот факт.

То же самое относится к нравственному поведению и к убеждению, которое лежит в его основе. Взрослые воплощают поведенческую мудрость и служат «эмиссарами культуры» для своих детей. Очевидно, что каждый отдельный человек может быть лучшим или худшим представителем взрослых – точно так же как родители могут быть образованными или безграмотными. Однако плохой пример бывает столь же показателен, как и хороший, к тому же на детей редко оказывает влияние лишь один «герой». Даже если вокруг ребенка нет других взрослых, они незримо присутствуют в развлечениях: в ритуалах, драматических представлениях, литературе и мифах. Таким образом, модели поведения, из которых состоят наши истории, хранятся в (социальном) поведении и в любое время могут быть выделены из него и абстрагированы. С этой точки зрения коллективное бессознательное есть исконная поведенческая мудрость, воплощенная в совокупных передаваемых последствиях влияния исследования и культуры на действие.

Способность к абстракции позволяет нам вывести составные элементы самого успешного приспособления к окружающему миру из наблюдения за моделями поведения, которые постоянно разыгрываются в фактически существующем мире. Взаимодействие взрослых очень непросто устроено и до последнего жеста обусловлено веками культурной работы. Его образы столь же сложны, как и само поведение, которое они представляют. Это строительные блоки наших историй и самопознания. (Достойная восхищения взрослая женщина – личность, которую легко узнать, – содержит дом в чистоте и порядке, примиряет ссорящихся братьев и при необходимости усваивает горькие уроки судьбы. Архетипический герой создает порядок из хаоса, приносит мир и перестраивает общество, когда оно становится жестоким и анахроничным.) Коллективное бессознательное, составляющее основу общей религиозной мифологии, на самом деле является поведением (алгоритмом действия), которое было выработано, передано, скопировано и изменено всеми, кто когда-либо где-либо жил. Образы этого поведения и загадочного «места», в котором оно совершалось (вселенной хаоса и порядка), являются символами – метафорами – и служат связующим звеном между упорядоченной мудростью и ясно выраженным знанием. Они представляют собой некую образную точку перехода от действия к слову.

Мы потратили сотни тысяч лет, наблюдая за своими поступками и затем рассказывая истории о том, как мы действуем. Хорошая история универсальна – она говорит с каждым на понятном языке, имеет общие ссылки и отражает опыт, который мы все разделяем. Что же объединяет людей, независимо от места и времени рождения? Разумно ли искать нечто постоянное на протяжении веков, лежащих между нами и жителями каменного века? Что могло преодолеть идеологические и религиозные барьеры, которые разделяют представителей современных наций? Древние предки были гораздо ближе к природе и решали задачи, весьма далекие от повседневных проблем современного человека. Колоссальные различия между нашими мирами на расстоянии кажутся аналогичными, если не совершенно идентичными противостоянию культур – огромной пропасти, которая все еще отделяет индийского йога, например, от банкира с Манхэттена. Неудивительно, что в мире, объединяющем столь разных людей, ни на минуту не угасают межгрупповые конфликты. Также неудивительно, что мы, похоже, переросли традиционную мудрость. Но есть ли исконные предпосылки, с которыми все могли бы согласиться и которые могли бы разделить, невзирая на различия?

Большинство объектов опыта имеют как общие, так и отличительные свойства (и все они весьма значительны). Так же обстоит дело с отдельными личностями и культурами. При этом мы, кажется, лучше замечаем различия, а не сходства. Группы людей, у которых много общего, по крайней мере с точки зрения более далеких от них чужаков (например, ирландские католики и протестанты), достаточно ясно видят свою социальную уникальность. Гораздо неохотнее мы замечаем то, что нас объединяет. Думаю, отчасти это происходит потому, что мы не привыкли фокусироваться на предсказуемом и знакомом. Внимание человека само собой притягивается к природным и социальным явлениям окружающего мира, которые содержат информацию. Сербов и хорватов разделяет стена привычки. Они не видят собственного сходства, но при этом замечают малейшие различия.

Вопрос «что общего есть у двух разных существ, предметов или ситуаций» на самом деле значит следующее: «на каких уровнях анализа две или более вещи можно считать одинаковыми, а на каких – разными». Именно индивидуальность – определенное время и место в жизни – отличает людей друг от друга. При этом нас объединяет сам факт того, что каждому человеку отведено особое время и место существования, а также то, как этот факт влияет на природу бытия. Жизнь открывает перед нами множество дорог, но на любом пути встречаются болезни, смерть и необходимость следовать законам общества. Люди – изменчивые, ограниченные, социальные существа, вовлеченные в групповую, совместную и конкурентную деятельность. В конечном счете мы не понимаем правил, которые управляют нашими стремлениями, и не можем ясно объяснить, почему мы делаем то, что делаем. Демократические конституции, например, содержат самые непреложные своды правил, которым мы подчиняемся (и которые управляют нашим поведением). Они прочно встроены в концепцию естественных прав: люди твердо верят в самоочевидность этих истин. В результате мы все разыгрываем историю, которую не понимаем. Она охватывает максимальный объем времени и пространства (по крайней мере, тот отрезок, который имеет к нам отношение) и все еще неявно «хранится» в нашем поведении, хотя и бывает представлена в эпизодических образах и словесном описании. Это отчасти скрытое ограничение составляет мифологию и обряды людей, обеспечивая «верхний уровень», бессознательные границы системы взглядов, в которых условные, поддающиеся выражению личные истории сохраняют свою значимость.

Невозможно правильно оценить природу категорий мифологического воображения, не развив некоторого понимания процесса категоризации. Он позволяет нам спокойнее относиться к таинственному и сложному окружающему миру и считать его более понятным. Мы упрощаем его, воспринимая предметы и ситуации, имеющие некоторое общее устройство, назначение или значение, как нечто схожее. Люди настолько преуспели в умении классифицировать, что оно воспринимается как должное и кажется легким. Однако все не так просто. Оказалось, что описать правила, которые следует разложить по категориям, или сам акт категоризации, совсем не легко. Выдающийся психолингвист Роджер Браун отмечал:

Примерно до 1973 года люди задумывали психологические эксперименты по формированию категорий, следуя модели «правильного множества». Треугольники – это правильное множество, то есть принадлежащие к нему фигуры точно определяются сочетанием атрибутов, неизменных для всех членов множества и не присущих не членам. Треугольник – это замкнутая трехсторонняя фигура. Из этого четкого определения следует, что членство во множестве не является вопросом степени; один треугольник не более треуголен, чем любой другой. Объект просто является или не является треугольником.

Оглядываясь назад, удивительно, что психология так долго могла думать о категориях реальной жизни как о правильных множествах. Мы должны были бы больше беспокоиться о том, насколько трудно человеку определить нечто «естественное». Используемое здесь понятие «естественного» включает не только собаку и морковь, но и такие предметы, как стул, автомобиль или карандаш. Я знаю, что вы можете сказать, описывая кого-то, но вот попробуйте перечислить атрибуты, которые верны для всех собак, а не для кошек, волков или гиен, или для всей моркови, а не для редиски или репы, или для всех стульев, а не для маленьких столиков, пуфиков, скамеек.

В естественном состоянии люди думают не так, как логики или даже эмпирики. Для этого нужна подготовка. В ее отсутствие мы мыслим более субъективно – как «неразумные», удивительно эмоциональные существа, которые населяют тела определенного размера с индивидуальными и ограниченными свойствами. Наши естественные категории – это спонтанно определяемые группы признаков. Но они состоят не только из общепринятых свойств, характерных для встреченных нами вещей или явлений. Естественные категории имеют довольно размытые границы, которые перекрывают друг друга. Построение правильных множеств вполне возможно (и очевидно, поскольку они существуют). Способность создавать и использовать такие множества оказалась во многом полезной. Тем не менее, с филогенетической точки зрения, это относительно новое умение. Оно зависит, по крайней мере частично, от способности мыслить эмпирически и рассматривать вещи объективно. При отсутствии этого навыка, который требует специальной подготовки (или хотя бы погружения в культуру, подобную нашей, где такое мышление стало обычным делом), люди естественно склоняются к развитию так называемых моделей познания. Они характеризуются рядом интересных и отличительных свойств (если переформулировать, в частности, Джорджа Лакоффа):

1. Их содержание воплощается в жизнь, то есть их не обязательно определять, чтобы использовать. Их действие неявно, при этом они не всегда четко описаны. Две вещи, классифицируемые в рамках одной и той же модели познания, провоцируют одинаковое поведение и поэтому могут рассматриваться как одна вещь по крайней мере с точки зрения действия. Если человек использует модель познания и кто-то просит описать ее содержание («что делает собаку собакой?»), он может ответить: «Не могу сказать, но я узна́ю собаку, когда вижу ее». Для многих собака – это дружелюбное существо, его приятно гладить, с ним можно поиграть. Хотя такое знание и не охватывает всего, что составляет признаки собаки. Большинство используемых понятий облечены в конкретную форму на самом исходном уровне – они привычные, упорядоченные, двигательные, поведенческие. Мы используем их не думая. Понятия, не попадающие в эту категорию, применяются с трудом и требуют полного внимания и усилия сознания.

2. Модели познания характеризуются категоризацией и первичностью исходного уровня. Это означает, что наиболее естественные для человеческого ума явления – воспринимаемые в целом или, как гештальт, поддающиеся наименованию, передаче, управлению и запоминанию – служат материалом для первоначальной разбивки по категориям и основой для формирования более абстрактных понятий (даже в целях сравнения, для определения того, что мы считаем «абстрактным»). Воспринимаемый естественно – значит выученный и названный первым (обычно коротким именем), осмысленный на уровне «отличительного отчетливого действия» в ассоциации с характерным поведением (например, поглаживание для категории «кошка» или вдыхание аромата для категории «цветок»). Категории исходного уровня отражают наше внутреннее устройство так же, как и структуру внешнего мира: мы наиболее точно представляем себе то, что наиболее просто представляется нам. По словам Роджера Брауна, «высшие» и «низшие» категории, которые окружают естественно воспринимаемые явления исходного уровня, можно рассматривать, напротив, как «достижения воображения». Мы видим кошку и определяем особенности ее биологического вида или подтипа, которые делают ее сиамской. Категории исходного уровня обычно занимают середину иерархии осмысления: мы обобщаем, когда движемся «вверх», и уточняем, когда движемся «вниз».

3. Модели познания могут использоваться в метонимических, или ссылочных, рассуждениях. Такие рассуждения символичны в психоаналитическом или буквальном смысле. Метонимические средства взаимозаменяемы; более того, их применение в модели познания означает, что любой или все объекты могут служить для обозначения каждого конкретного из них или всех остальных. Предметы и явления определенной категории изначально рассматриваются как эквивалентные в некотором незаурядном смысле (чаще всего с точки зрения предпосылки к действию). Наша склонность к иносказаниям, метафорам и эстетическому восприятию, по-видимому, неразрывно связана со способностью к метонимическому мышлению и использованию содержательных моделей познания.

4. Модели познания характеризуются плавно меняющейся степенью принадлежностии первостепенности. Страус, к примеру, – это птица, но менее типичная, чем малиновка, ведь у последней больше свойств, которые являются главными для категории «птица». Вещь может быть лучшим или худшим образцом своей категории, но даже худший образец все равно поддается определению.

5. Модели познания содержат явления, связанные посредством семейного сходства (термин впервые использовал в этом контексте Людвиг Витгенштейн), то есть они потенциально похожи на некий условный объект. Братья Смит, к примеру, могут иметь темные усы, глаза-бусинки, лысеющую макушку, темную бороду, тощую шею, большие уши, мягкий подбородок и носить очки в толстой роговой оправе. Предположим, что существует шесть братьев, ни один из которых не обладает всеми чертами условного мистера Смита. У Адама мягкий подбородок, большие уши, лысеющая макушка и тощая шея, но нет ни очков, ни усов, ни бороды. У Джозефа есть очки, усы и борода, и при этом у него густая шевелюра, маленькие уши и нормальная шея. У Финеаса редеющие волосы, глаза-бусинки, темная борода и усы. У Джорджа, Эверетта и Сэма также имеются одни отличительные черты и отсутствуют другие. Ни один из братьев в точности не похож на другого, но если бы вы увидели их вместе, то поняли бы, что эти люди – братья.

6. Модели познания порождают явления полисемии – определяющей характеристики мифа. Любой рассказ многозначен и может быть прочитан на нескольких «уровнях». Полисемия (мы подробнее поговорим о ней далее) возникает, когда связь объектов в пределах одной модели познания в некотором смысле аналогична связям, возникающим между несколькими моделями познания. Таким образом, великие литературные произведения всегда многозначны: персонажи повести так же относятся друг к другу, как и обобщенные явления на более обширной территории. Борьба Моисея против египетского фараона, например, также может считаться аллегорией борьбы угнетенных против поработителя или даже восстанием Спасителя мира против человечества.

Сказать, что две разделяемые вещи принадлежат к одной и той же категории, – дело непростое. На первый взгляд мы, не задумываясь, группируем вещи на основании чего-то содержащегося в них, а не в результате того, что есть в нас самих. Тогда что общего у всех стульев? Любой конкретный стул может не иметь некоторых из наиболее характерных атрибутов: ножек, спинки или подлокотников. Пень – это стул? Да, если на него можно сесть. На самом деле не что-то в некой абстрактной вещи делает ее стулом, а скорее что-то в потенциале ее взаимодействия с нами. Категория «стул» содержит объекты, которые выполняют определенную ценную функцию. На этих предметах можно удобно сидеть, по крайней мере теоретически. Наше действие по отношению к объекту составляет элементарную, но основополагающую классификацию (исходный признак, из которого выводятся все более общие подвиды). Категория «все, при виде чего хочется убежать» может рассматриваться, например, как основное понятие. С ним может быть тесно связана (хотя и на несколько более высокой ступени обобщения) категория «всех объектов, которых следует опасаться» или «всего, что, с одной стороны, вредно, с другой – полезно».

Это значимая, но «иррациональная» схема классификации, которую Юнг описал как комплекс – один из составных элементов коллективного бессознательного, группа явлений, связанных общей значимостью (которая, по существу, подразумевает действие или его эмоциональный эквивалент). Юнг считал, что многие комплексы имеют архетипическую (или универсальную) основу, уходящую корнями в биологию, и что корни эти имеют какое-то особое отношение к памяти. Истина представляется несколько более сложной. Мы классифицируем вещи в соответствии с тем, как они выглядят, как действуют и какое значение для нас имеют, чтобы понять, как нужно себя вести в их присутствии. Человек может иррационально (но осмысленно) соединять любую из этих характеристик или их все в одну схему. В разных культурах люди одинаковым образом определяют предметы и явления, потому что разделяют структуру памяти и физическую форму, проявляющуюся в процессе наблюдения. Мы разграничиваем схему восприятия, мотивационное побуждение и эмоциональное состояние. Воображение имеет свои естественные категории, в которые более или менее предсказуемым образом попадают отдельные явления. Их существование зависит от взаимодействия между воплощением разума и миром совместного опыта. Истории описывают взаимодействие содержания категорий воображения, воплощая их в образах драматических персонажей. Эти действующие лица имеют предсказуемую природу и повсеместно снова и снова разыгрывают перед зачарованным зрителем извечные модели отношений.

Итак, мы составили представление об общности структуры и вывели правдоподобную теорию, которая объясняет наличие этой общности. Возможно, мы разумно описали природу универсальных шаблонов повествования, установив, ради осторожности, ряд дополнительных и довольно жестких ограничений (мы же помним, как трудно проверять теории толкования). Во-первых, давайте сделаем описание рационально приемлемым и внутренне согласованным, то есть найдем способ осмысления мифа, который не противоречит опытно-научным принципам и, по-видимому, может применяться к историям, происходящим в разном месте, в разное время. Далее сделаем описание простым (ведь простота – верный признак правильной теории), чтобы запомнить структуру толкования было намного легче, чем сами истории. Давайте сделаем его убедительным и с эмоциональной точки зрения. Удачные теории всегда красивы. Эта красота проявляется одновременно как эффективность, характеризующая любой хорошо созданный инструмент, и как «окно в возможность». Верная теория позволяет использовать то, что раньше казалось бесполезным для достижения желанных целей. Она дарит надежду и вызывает приятное возбуждение. Правильная теория о структуре мифа позволяет увидеть, как некогда непонятная история озаряет светом истинный смысл жизни. Наконец, давайте ограничим описание, соотнеся его с тем, что нам уже известно о работе мозга, и убедимся, что мир мифа толкуется так же, как мир, воспринимаемым умом.

Действуя в пределах этих ограничений, можно выдвинуть следующую простую гипотезу: «частично скрытые» мифические истории или фантазии, которые управляют нашим приспосабливанием к действительности, по-видимому, описывают, изображают или воплощают три неизменных составных элемента человеческого опыта: неизвестное, или неисследованную территорию; известное, или исследованную территорию; и познающего, или процесс, выступающий посредником между ними. Эти три кита составляют космос, то есть мир опыта, с точки зрения повествования или мифологии.

Где бы и когда бы ни жили люди, они сталкиваются с одними и теми же проблемами или, возможно, метапроблемами, поскольку их детали бесконечно различаются. Человек – культурное существо и должен смириться с существованием культуры. Он должен овладеть областью известного – исследованной территорией, набором толкований и моделей поведения, которые разделяют его соотечественники. Он должен понять свою роль в окружающем мире – роль, определяемую необходимостью сохранения, поддержания и передачи традиций, а порой и радикального обновления этих традиций. Кроме того, он должен уметь терпеть и даже извлекать пользу из существования туманного неизвестного – неисследованной территории, неожиданности, с которой нельзя справиться с помощью заученных и привычных алгоритмов действия. Новый опыт является той частью «среды», которая требует активного, добровольного и мужественного исследования. Наконец, человек должен приспособиться к присутствию самого себя – столкнуться с бесконечно трагической проблемой познающего, с процессом постижения истины, с ограничениями и смертностью. Он должен служить вечным посредником между созидательным и разрушительным «нижним миром» неизвестного и безопасным, но угнетающе-патриархальным царством культуры. Мы не можем видеть нечто непознанное, потому что защищены от него чем-то знакомым и неоспоримым.

Люди привыкли к тому, что́ им по определению хорошо известно, и поэтому часто не в состоянии понять его структуру (и даже понять то, что оно вообще существует). Они пребывают в неведении относительно своей истинной природы из-за ее внутренней сложности. Мы воспринимаем себя и других так, как принято в обществе, то есть предсказуемым образом, и тем самым отгораживаемся от нашей внутренней тайны. Персонажи мифа воплощают «видимый» и «невидимый» миры. Анализируя их взаимодействие, можно прийти к пониманию того, что означает значение и как оно проявляется по отношению к действиям. Именно так человек начинает осознавать потенциальную широту и глубину собственных эмоций и природу истинного бытия, способность творить страшное зло или великое добро и чувствовать побуждение участвовать в этих грандиозных деяниях.

Обратимся еще раз к древнему шумерскому мифу о сотворении мира:

До сих пор не найдено еще ни одного собственно космогонического текста, однако некоторые намеки позволяют реконструировать решающие моменты творения, каким его представляли себе шумеры. Богиня Намму (чье имя передается пиктограммой, обозначающей изначальное море) считается «породившей Небо и Землю» и «прародительницей всех богов». Тема Изначальных Вод, воображаемых как целое, одновременно космическое и божественное, характерна для архаических космологий. И в нашем случае тоже водная стихия отождествляется с Первоматерью, порождающей путем партеногенеза первую пару сущностей – Небо (Ан) и Землю (Ки) – воплощение мужского и женского начал. Эта первая пара связана, вплоть до слияния в иерогамии. От их союза происходит Энлиль, бог воздуха. Из другого фрагмента мы узнаем, что этот последний разъединил своих родителей… Космогоническая тема размежевания Земли и Неба тоже довольно широко распространена.

«Небо» и «Земля» здесь – это категории восприятия, характерные для культуры шумеров, и их не следует путать с «небом» и «землей», воспринимаемых современным эмпирическим мышлением. «Ан» и «Ки» – драматические образы Великих Отца и Матери всех вещей (а также Сына, который дает им «рождение»). Такое парадоксальное повествование характерно для многих мифов о сотворении всего сущего. Например, в месопотамской поэме «Энума элиш» герой/божество Мардук сражается с водной драконицей Тиамат (матерью всего сущего, включая самого Мардука), разрубает ее на части и создает из них мир. Мардук служит наглядным примером для правителя Месопотамии, задача которого состоит в том, чтобы обеспечить существование и стабильность космоса, как следствие надлежащего нравственного поведения, определяемого подражанием Мардуку. В иудеохристианской традиции именно Логос – Слово Божие – создает порядок из хаоса, и именно по его образу и подобию сотворен человек («сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему» [Быт. 1:26]). Эта мысль дополнительно подтверждается в ранней и поздней египетской космологии (как мы увидим позднее). Похожим образом обстоят дела на Дальнем Востоке. Космос там представляется как взаимодействие Ян и Инь, хаоса и порядка, то есть неведомой, неисследованной и известной, исследованной территорий. Посредником между ними выступает Дао (аналогично Энлилю, Мардуку и Логосу) – сила, постоянно порождающая и возрождающая Вселенную. Для восточного человека жизнь в Дао – это высшее благо, путь и смысл. Это цель, которой должны подчиняться все остальные цели.

Мир, описываемый в наших повествованиях, имеет широкое, но определимое значение для двигательной реакции – он обладает смыслом. Мы собираем информацию о природе вещей, поскольку она обозначает поведение и управляет тем, как мы (наряду с другими членами нашего общества) действуем. Люди делают выводы об исконных значениях предметов и явлений, наблюдая за своими реакциями на них. Таким образом, неизвестное классифицируется, потому что мы предсказуемо откликаемся на его проявление. Оно побуждает к действию и заставляет чувствовать. Оно парализует страхом и одновременно манит вперед, разжигает любопытство и обостряет эмоции, предлагая узнать нечто новое и обрести благополучие, возможно, ценой жизни. Мы наблюдаем за своими биологически обусловленными реакциями и делаем выводы. Неизвестное по своей сути интересно, и это создает бесконечную дилемму. Оно одновременно многое обещает и бесконечно угрожает, выступает как условный первоисточник конкретной информации и предельное единство всего познанного на сегодняшний день. Новизна вечно окутывает вещи, порождает их и забирает назад. Как ни парадоксально, мы знаем кое-что об области неизвестного – мы сохраняем некое понимание того, как в ней действовать, и частично представляем неисследованную территорию. Эта непостижимая способность присуща всем людям. Поскольку непознанное составляет нечто вроде исконного компонента «среды», мы должны знать, чем оно является и что означает; должны понимать его влияние на поведение и эмоциональные реакции.

Исследованная территория – это нечто совершенно иное. Там полезно совершать устоявшиеся действия, а не робко исследовать место, в котором нет ничего определенного. Привычки появляются, как правило, потому, что ранее они оказались успешным опытом – достаточно поступить как обычно, чтобы превратить в безопасное убежище то, что в противном случае стало бы неисследованной территорией. Мы уже знаем, что неизвестное не теряет своего первичного побудительного значения (обещания и угрозы) из-за пассивного процесса привыкания. Адаптация всегда активна. Приспособление (не в самом буквальном смысле) есть результат успешного творческого исследования – создание моделей поведения, которые превращают неопределенность новизны в нечто положительное (в лучшем случае) или хотя бы нейтральное. Огонь плох или хорош? Смотря для чего, ведь потенциал вреда и пользы определяется контекстом. Проявление одного из его многочисленных свойств становится последствием нашего поведения. Пламя в камине согревает холодный дом, но, если зазеваться, он может сжечь его дотла. То, что делает огонь, – что он собой представляет с точки зрения побудительной значимости, – зависит от того, как человек к нему относится.

Мы утратили первобытный страх перед огнем не потому, что просто привыкли, а потому, что овладели им, научились определять и ограничивать его «внутреннюю» амбивалентную эмоциональную значимость и подстраивать свое поведение. Горящий костер (который мы можем контролировать) стал явлением неопасным – даже знакомым и умиротворяющим. Все, чем мы можем управлять (то есть что подчиняем собственным целям), по определению становится предсказуемым. Поэтому площадь «исследованной территории» в целом определяется безопасностью. Мы точно знаем, как действовать в безопасной зоне. «Знать, как действовать» означает «быть уверенным в том, что поступки, совершаемые в осмысленном контексте настоящего, приведут к желанным результатам в будущем». Эмоциональное значение явлений, составляющих «исследуемую территорию», наносится на карту, которая принимает форму истории – описания значимости текущих событий, образ желанного будущего и избранных средств, которые помогут превратить первое во второе. Территории, которые такие истории делают полезными, – это наша «родная земля».

В привычном пространстве человеку все знакомо. Однако многие так называемые вещи, с которыми он сталкивается (если не большинство из них), – это другие люди. То есть на исследованной территории не встречается незнакомое поведение. На родной земле мы спокойно занимаемся привычной деятельностью вместе с другими людьми (которые преследуют те же цели, чьи эмоции легко понять, чьи убеждения совпадают с нашими, чьи поступки предсказуемы). Наши знания и умения зачастую отражают то, что принято в обществе, мы подстраиваем свои поступки под совокупное поведение окружающих. Таким образом, «исследуемое» обязательно означает «то, где человеческая деятельность стала предсказуемой», а также «то, где ход “естественных” событий может быть точно определен». Карты, которые делают территорию знакомой, во многом состоят из представлений о поведении: поведении конкретного человека и тех, с кем он постоянно сталкивается, к кому старается приспособиться. Мы сопоставляем свои поступки с поступками других и наносим на карту стереотипы поведения, потому что из них складывается окружающий мир. Однако люди не всегда ясно понимают, что делают. Шаблоны поведения чрезвычайно сложны, а психология как наука еще очень молода. Бытовая мудрость выходит за рамки того, что может быть ясно истолковано. Мы действуем сами, учим других и все же не понимаем и не можем объяснить своих поступков. Как такое возможно?

Мы уже говорили о том, что можем представлять нечто непонятное – получать знание о природе неизвестного (о том, что оно вечно пугает и многое обещает), наблюдая за своими действиями в его присутствии. Нечто подобное происходит в отношении общества и принятого в нем поведения. Люди наблюдают, как поступают другие, подражают им и в результате учатся сами. Более того, мы изучаем и постигаем социальный мир (который в значительной степени является областью исследованного), наблюдая за действиями, которые в нем происходят. Наши представления сначала складываются в модели поведения, а затем в истории – после того как природа алгоритмов действия четко определяется и принимает форму повествования. Хорошая история представляет образцы поступков, уместных на достаточно большой территории. Из этого следует, что величайшая из всех историй описывает шаблон поведения в самой обширной области, какую только можно представить.

Мы копируем и наносим на карту адаптивное поведение, которое ведет к достижению заветной цели, чтобы преобразовывать таинственное неизвестное в нечто желанное и предсказуемое, чтобы контролировать аспекты опыта, связанные и не связанные с жизнью общества. Конкретные поступки, которые мы повторяем, перенимаем у других, складываются в единое целое и составляют культуру, упорядочивающую существование человечества. Наши карты адаптивного поведения содержат описания мира, в котором оно проявляется, – описания исследуемой и неисследованной территорий, – а также представления о самом поведении. Люди рассказывают о прошлом (личном и коллективном). Эти предания отражают содержание декларативной памяти, то есть систему знания того, что. Истории об одушевленных объектах – существах, наделенных чувствами и стремлениями, – могут рассматриваться как описания поведения, включая предпосылки, последствия и контекст. Они изображают результат применения алгоритма действий, то есть систему знания того, как, и выводы (явные и неявные) о существовании и природе побудительных и эмоциональных факторов (скрытых, невербальных, неповествовательных «исходных предпосылок»), которые направляют и управляют такими результатами. Получается, что система знания того, что содержит сложное социально и исторически сконструированное (но все же несколько бессознательное) словесное и образное описание действий системы знания того, как, принимающее форму повествования. Возможность составлять такое представление возникает как следствие сложного и длительного процесса развития, который начинается с действия и заканчивается выработкой способности к абстрактному познанию.

Событийная память порождает представление о мире опыта. Тщательно выстроенная модель описания и классификации явлений окружающей действительности во многом основывается на шаблонах поведения конкретных людей и их окружения – наиболее сложных и эмоционально уместных составляющих человеческого опыта. Это представление принимает образную, драматическую, а затем повествовательную, мифическую форму, поскольку оно сначала появляется в фантазии, а затем описывается с помощью семантической системы. Повествовательная/мифическая реальность – это мир, задуманный в воображении, образное представление о нравственном поведении в условиях вечного взаимодействия известного и неизвестного. Такая реальность есть мир как арена действий, а не вместилище объективных вещей.

Весь мир – театр,

В нем женщины, мужчины – все актеры.

У них свои есть выходы, уходы.

И каждый не одну играет роль.

До появления опытной методологии, допускавшей раздельное описание субъекта и объекта, модель мира содержала абстрактные умозаключения о природе существования, полученные в первую очередь из наблюдений за поведением людей. С донаучной точки зрения человек отмечал нравственность в своем поведении и выводил (посредством описанного выше процесса) существование источника этой нравственности в устройстве Вселенной. Конечно, эта Вселенная составляет эмпирическое поле (эмоции, воображение и т. д.), а не объективный мир, сконструированный продвинутым умом. Донаучная модель реальности в первую очередь состояла из повествовательных представлений шаблонов поведения (и окружающих их контекстов) и касалась прежде всего побудительного значения событий и процессов. По мере того как она становилась все более абстрактной (по мере того как семантическая система анализировала недоступную для понимания информацию, представленную в форме повествования), человек создавал образные предположения о природе идеального поведения в архетипической среде. Это первичное пространство состояло (и состоит) из трех областей, которые легко превращаются в три действующие силы бытия.

Неизвестное – неисследованная территория, природа, бессознательное, дионисийская сила, Оно (id), великая богиня-мать, царица, чрево, матриарх, вместилище, объект для оплодотворения, источник всего, непознанное, чувственное, чужое, место возвращения и отдыха, утроба земли, брюхо зверя, дракон, суровая мачеха, глубина, плодородие, беременная женщина, долина, расщелина, пещера, ад, могила и смерть, луна (повелительница ночи и тьмы), неконтролируемые эмоции, материя, почва. История, содержащая намек на любой из этих феноменов, немедленно подразумевает их все. Могила и пещера, например, означают разрушительную сторону материнства: боль, горе и утрату, глубокий омут и дремучую чащу. Родник в лесу (образы, противоположные омуту и чаще), напротив, напоминает о святилище, мире, возрождении и обновлении.

Познающий – творческий исследователь, эго, Я, глаз, фаллос, плуг, субъект, сознание, светящийся или просветленный, обманщик, дурак, герой, трус; дух (в противоположность материи или догме); солнце, дитя неизвестного и известного (сын Великой Матери и Великого Отца). Главный персонаж истории должен играть роль героя или обманщика. Он – свет или его исконный противник (сила, которая вечно противостоит «владычеству света»).

Известное – исследуемая территория, культура, аполлонический контроль, сверх-Я, совесть, разум, король, патриарх, мудрый старик и тиран, великан, огр, циклоп, порядок, власть и тяжкое бремя традиции, догма, дневное небо, землепашец, остров, высота, духи предков и царство мертвых. Власть и опасности, которые оно таит, играют ключевую роль в захватывающих историях, потому что социальная организация присутствует всегда и человеческое общество представляет собой иерархию. Мы никогда не жили и не смогли бы жить без других людей. В основе любых отношений лежат (явно или скрыто) авторитет и власть. Их присутствие – это вечный вызов и неизменная составляющая жизненного опыта.

Неизвестное – это Инь, холодное, темное и женское; известное – Ян, теплое, яркое и мужское; познающий – это человек, живущий в Дао, идущий по острию бритвы, по прямому и узкому праведному пути в Царство Небесное, стоящий на вершине горы, распятый на ветвях древа мира. Это личность, которая добровольно высекает пространство между природой и культурой. Толкование слов, относящихся к этим прототипам (неизвестное, познающий, известное), осложняется тем, что их значение может смещаться. Земля, например, неизвестна (женское начало) по отношению к небу, но известна (мужское начало) по отношению к воде. Дракон – это одновременно женское и мужское начало, а также субъект познания. Такая многозначность не является нелогичной, она просто иногда «неуместна». Смысл бесконечно меняется в разных контекстах толкования – отчасти он определяется конкретными обстоятельствами (системой взглядов, историей). Одно и то же слово, произнесенное иронично или серьезно, может иметь два совершенно разных, даже противоположных значения. Аналогичным образом предложение, вырванное из контекста, может быть истолковано совсем не так, как задумывал автор. Признание того, что значение зависит от контекста, вполне логично, оно не делает суждение небрежным или примитивным и указывает лишь на то, что обстоятельства определяют значимость. Однако это затрудняет толкование символов, особенно если они были удалены из соответствующего культурного окружения или среды.

Неизвестное, известное и познающий являют уникальную эмоциональную двойственность. Область природы, Великая Мать, одновременно представляет собой все созидательное и разрушительное, потому что эти процессы неразрывно связаны. Старое обречено на смерть, оно должно быть уничтожено, чтобы освободилось место для нового. Таинственный источник всех вещей (то есть неизвестное) также является их конечным местом назначения. Аналогично область культуры, Великий Отец, есть беспрестанная тирания и порядок, потому что обеспечить безопасность личности и собственности можно лишь ценой абсолютной свободы. Вечный субъект, Познающий, находится в неменьшем противоречии: это маленький бог земли и смертный червь, храбрец и трус, герой и лжец, некто сильный и опасный, познавший добро и зло. Неизвестное нельзя описать по определению. Известное слишком сложно для понимания. Познающий – человеческое существо, личность, наделенная сознанием – бросает вызов даже своей способности понимания. Взаимодействие между этими непостижимыми «силами», тем не менее, составляет мир, в котором люди живут и к которому должны приспособиться. Мы выстроили правильную модель поведения; ее конфигурацию отражают естественные категории, которые мы используем для восприятия мира.

Дао существовало до того, как получило название,

из названия развились противоположности,

дав начало трем разделениям,

а после – и множеству имен.

Они чутко сплетаются,

достигая внутренней гармонии,

и в единстве создают

внутренний мир человека.

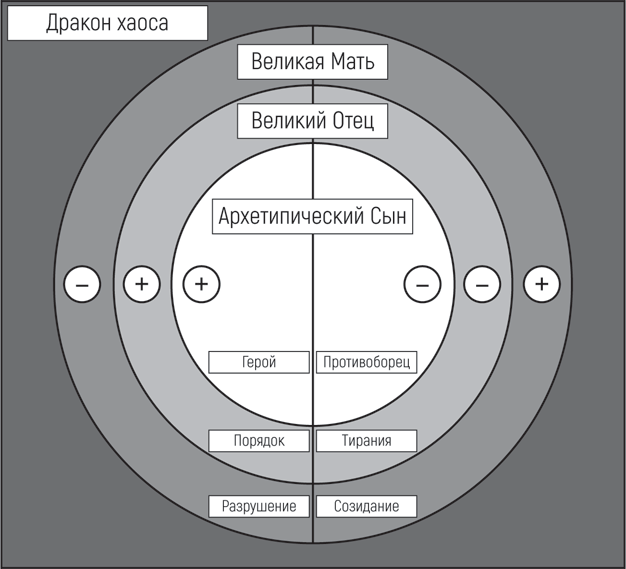

Мифологический мир – драматическое представление, повествование, арена действий – состоит из трех элементов – и «четвертого», который их окружает и одновременно является их предпосылкой и следствием. Наиболее существенная взаимосвязь этих элементов показана на рисунке 17. На нем вы видите три диска, уложенные один на другой и покоящиеся на аморфном фоне. Этот фон – хаос, первоисточник и место назначения всех вещей – охватывает мир и включает в себя все, что поддается определению: субъект и объект, прошлое, настоящее и будущее, сознательное и бессознательное, материю и дух. Великие Мать и Отец – прародители мира (неисследованная и исследованная территория, соответственно, природа и культура) – могут рассматриваться как изначальное потомство первобытного хаоса. Великая Мать (возникающее на пути неведомое) – это женское божество, которое все рождает и все пожирает. Она непредсказуема, и потому имеет одновременно крайне положительную и крайне отрицательную значимость. Великий Отец – это порядок, противопоставленный хаосу, цивилизация, возведенная наперекор природе и с ее помощью. Он – добрая сила, которая защищает людей от катастрофического столкновения с тем, что еще не понято. Это иудейский Эдем и стены, которые окружали взрослеющего Будду. Одновременно Великий Отец – это тиран, который запрещает появление (и само существование) чего-то нового. Архетипический Сын – это дитя порядка и хаоса, культуры и природы, и поэтому ясно, что он – их продукт. При этом, как божество, отделяющее Землю (мать) от Неба (отца), он также является процессом, порождающим своих родителей. Эта парадоксальная ситуация возникает потому, что некий порядок и определенная в противоположность ему неисследованная территория могут возникнуть только в свете сознания – нашего дара знать (и не знать). Первичный Сын, как и его родители, имеет положительное и отрицательное лицо. Он постоянно воссоздает определенную территорию вследствие приспособления к неизвестному (в результате кровосмесительного, сексуального, то есть созидательного союза с Великой Матерью). И при этом он отвергает или разрушает все, чего не понимает или не хочет понять.

Рис. 17. Составные элементы опыта

На рисунке 18 изображена французская скульптура XV века – «Открывающаяся Богоматерь». Она представляет собой «составные части мира» в исключительно положительной форме. Олицетворение такого рода является правилом: объединение по значимости, то есть включение или исключение только хороших или только плохих элементов, происходит в равной степени часто. В конце концов, все положительные вещи (как и все отрицательные) разумно воспринимаются как сходные или тождественные. Именно по этой причине страх перед неизвестным, тирания государства и склонность человека ко злу накладываются друг на друга – и вот мы уже проводим параллель между дьяволом и незнакомцем. Открывающаяся Богоматерь – странное произведение с христианской точки зрения. Дева Мария здесь ставится выше Бога Отца и Сына Христа. Эта неожиданная позиция, однако, совершенно справедлива с более общей мифологической точки зрения (хотя и не исключительно верна). Каждый «составной элемент опыта» может рассматриваться как прародитель или как потомок по отношению к любому другому (прародители мира дают жизнь божественному сыну, а тот разделяет своих родителей; порядок происходит из хаоса, а хаос определяется порядком). Таким образом, наиболее известная христианская «генеалогическая последовательность» (Бог Отец → Дева Мария → Иисус Христос) является лишь одной из многих «правильных» конфигураций (и даже не единственной отличительной особенностью христианства).

Рис. 18. Положительное олицетворение составных элементов опыта

Мир опыта, в целом, состоит из известного – исследованной территории – в парадоксальном сопоставлении с неизвестным – неисследованной территорией. Архаические представления о реальности предполагают, что знакомый мир – это священное пространство, окруженное хаосом (населенным демонами, рептилиями, духами и варварами, ни один из которых на самом деле не различим). Мир порядка и мир хаоса представляют нечто вроде театрального действа для человека, точнее, для двух аспектов его природы: любознательного исследователя (который добровольно расширяет область и структуру порядка, культуры) и ярого противника преобразований и новизны. Таким образом, великая история – это борьба добра со злом в бесконечном потоке бытия, наделенного смыслом. Силы добра существуют вечно (как и платоновские идеи, бытующие в наднебесных местах); к сожалению, то же самое справедливо и для сил зла. Эта бесконечность объясняется тем, что все представители вида Homo sapiens, по сути, равны перед Богом. Люди – это уязвимые, смертные создания, брошенные во Вселенную, тяготеющую как к созиданию и защите, так и к перестройке и разрушению. Наше отношение к амбивалентному Космосу может принимать лишь одну из двух прототипических форм: положительную или отрицательную. Самая суть этих двух форм (этих сложных движущих сил бытия) и фона, на котором они взаимодействуют, составляет основную тему мифа (а также, осмелюсь сказать, гуманитарных наук и изящных искусств).

Изучив несколько мифов, которые, по моему мнению, лежат в основе само́й западной цивилизации, мы увидим, что все эти заключения до боли очевидны. Начнем с обсуждения «Энума элиш». Это месопотамское предание о сотворении мира, которое кропотливо создавалось в течение многих веков, является самым древним космогоническим мифом. Мы обратимся к шумерским легендам и древнеегипетской космологии и наконец перейдем от конкретных примеров к более общему обсуждению мифологических представлений.