23. Не называйте это панком

Если бы мне предложили показать на диаграмме связь искусства и музыки, я бы сказал, что Ramones и Blondie были группами в жанре поп-арт, в то время как Talking Heads были минималистским или концептуальным искусством с ритмом R&B. Suicide – это минимализм с элементами рокабилли. А Патти Смит и Television были романтическими экспрессионистами, порой со слегка сюрреалистическим уклоном.

Дэвид Бирн. Как работает музыка

Talking Heads совсем немного уступали Roxy Music в гонке за титул «лучшей группы из арт-колледжа». Сначала трое студентов Род-Айлендской школы дизайна давали концерты под названием The Artistics. Затем к ним присоединился клавишник Джерри Харрисон, изучавший архитектуру в Гарварде. Они быстро освоились в мире артистических лофтов нью-йоркского цент ра, и их песни и выступления – подобно чопорным образам Гилберта и Джорджа, Kraftwerk и Джона Фокса до них – были образцами виртуозной игры в чудаковатый традиционализм. В имидже преппи, которому они следовали, читалась продуманная и ироничная стилевая заявка на обособление как от пресного постхипповского мейнстрима, так и от предсказуемых эксцессов андеграундного глиттер-рока и ритмичного панка.

Однако всепроникающий дух The Velvet Underground всё еще окрашивал звучание и песни Talking Heads просчитанным примитивизмом (в их случае отсылавшим к любительским школьным фолк-вечерам) и самоуверенной косностью белого среднего класса из пригорода. Всё это они подчеркивали песнями вроде «Buildings and Food» на дурацкие и отнюдь не рок-н-ролльные сюжеты, оттачивая простецкий асексуальный сценический имидж и явно не стремясь придать своей музыке хоть какое-то ощущение подлинности за счет использования негритянских моделей (которым вполне отдавали должное). Обходясь без наивной рокерской игры в «белых негров» и без панковской нахальной реакции на обманутые ожидания публики («Мы не умеем играть, да и наплевать»), Talking Heads добивались напряжения за счет откровенной демонстрации своей социальной неловкости.

Альбом «More Songs About Buildings and Food» (1978) стал их первым опытом сотрудничества с Брайаном Ино, который следил за музыкальной сценой Даунтауна с тех пор, как помог Ричарду Уильямсу с ранними демозаписями Television. Следующим стал альбом «Fear of Music» (1979), ради которого Ино стряхнул пыль со своей коробки «Обходных стратегий». Но особенно изощренной в художественном плане стала совместная работа Ино с лидером Talking Heads Дэвидом Бирном «My Life in the Bush of Ghosts» (1981) – дадаистский фотомонтаж, созданный звуковыми средствами и скомбинированный с этнической музыкой. В качестве главной вокальной партии на этой пластинке были использованы наложенные на музыку готовые элементы – речитативы и «этнические» песнопения. На такое решение Ино и Бирна во многом натолкнул композитор-минималист Стив Райх, который в середине 1960-х годов работал с полевыми записями речи городских афроамериканцев и включал полиритмию и тембры, почерпнутые из фольклора Западной Африки и Индонезии, в расширенный модализм, вдохновленный Колтрейном. Речевые семплы музыканты взяли из религиозных радиоэфиров и звонков в студию, а пение – в основном из этнографических полевых записей. Результат смахивал на коротковолновую радиопередачу с помехами, что, по признанию Ино, перекликалось с недавними работами основателя краут-роковой группы Can Хольгера Шукая. Так возник очередной «воображаемый мир» Ино: звуковые обрывки «My Life in the Bush of Ghosts» рифмовались с нарезками из телеэфиров, расплодившимися в искусстве благодаря относительной демократизации видеотехнологий. Эту связь подчеркивал и видеографический дизайн обложки, выполненный Питером Сэвиллом.

За итоговой и очень успешной коллаборацией Talking Heads с Ино «Remain In Light» (1980) последовал более консервативный альбом «Speaking in Tongues» (1983). Его название, а также обложка, оформленная для ограниченного тиража Робертом Раушенбергом, наводили на мысль о продолжении совместного диска Бирна и Ино. Дизайн Раушенберга – прозрачная виниловая пластинка в неглубокой прозрачной коробке, на которую основными цветами через трафарет нанесены два слоя одного и того же фотоколлажа, – подчеркнул статус «звуковых коллажей» в генеалогии поп-арта.

Растущую привлекательность такого варианта арт-попа отразило интервью с Энди Уорхолом, опубликованное в 1980 году журналом Melody Maker. В ответ на предложение сравнить Talking Heads и The Velvet Underground художник отметил, что Talking Heads – «тоже ребята из искусства», но у них, по его мнению, «всё получается лучше». И лукаво добавил: «Они, кажется, разумнее – и пользуются этим. <…> Для них всё это уже скорее профессия».

Опознанная Уорхолом более «профессиональная» (то есть коммерческая) форма припанкованной поп-музыки вскоре станет отдельным жанром, известным как нью-вейв (новая волна). Американская музыкальная индустрия целенаправленно продвигала это название в рамках кампании «Не называйте это панком», запущенной, чтобы успокоить страхи радиостанций в связи с сообщениями о бесчинствах английских панков.

Еще с 1940-х годов музыканты из арт-колледжей следили за новшествами афроамериканской музыки, находя в них опору для того, чтобы очертить и затем культивировать свое романтическое отличие. Но со временем, благодаря росту либерализма в обществе, практиковать подобное заемное отщепенчество становилось всё труднее; рокеры интуитивно почувствовали необходимость усилить контраст между присущей им белизной и черной музыкальной культурой, заимствуя в ней что-то лишь для того, чтобы подчеркнуть свою обособленность. В Европе это проявилось в жестких роботизированных синкопах Kraftwerk, в ранних синтетических каверах The Human League на классику соула, в анемичной до комизма версии «Money», записанной The Flying Lizards. В Америке ту же тенденцию отражал невротичный соул Talking Heads, а наряду с ним и другие музыкальные переложения традиционного ритм-н-блюза, которыми занимались провинциальные чудаки вроде The B52’s (Афины, Джорджия), Devo (Акрон, Огайо) или Pere Ubu (Кливленд, Огайо).

В названии дебютного альбома Pere Ubu «The Modern Dance» (1978) используются – с характерной иронией – именно те два слова, которые лучше всего описывают ключевые устремления нью-вейва. Еще одно такое слово – «индустриальный»: его применяла к себе и эксцентричная группа из Ржавого пояса американского Среднего Запада, и ее шеффилдские современники. Название Pere Ubu отсылало к главному герою предвосхитившей дадаизм пьесы Альфреда Жарри «Король Убю» (1896), вызванному из прошлого для того, чтобы дать голос ранней еретической альтернативе модернизму, каким он утвердился в начале XX века. Среди преданных сторонников придуманной Жарри «науки о воображаемых решениях», или патафизики, были Марсель Дюшан, ситуационист Асгер Йорн, Ричард Гамильтон, а также Гэвин Брайарс из «Портсмутской симфонии». Эту веселую псевдонауку упомянули даже The Beatles в песне «Maxwell’s Silver Hammer» (1969).

«Когда они выпустили альбом „Sgt. Pepper“, а я в него вслушался <…> мне стало понятно, что они рассказывают истории, музыка служит декорациями, а всё вместе становится полотном. <…> Я подумал, что это потрясающая идея», – вспоминает клавишник Pere Ubu Аллен Рейвенстайн. Он был благородным мастером на все руки; внушительный трастовый фонд, оставленный недавно умершими родителями, обеспечил его свободным временем для работы с паяльником и средствами для экспериментов. Вместе с обаятельным студентом Кливлендского государственного университета Бобом Бенсиком Рейвенстайн ставил светозвуковые художественные шоу в местной Новой галерее, используя генераторы основного тона, а затем купил один из первых бесклавиатурных модульных синтезаторов – ElectroComp EML 200 – и начал создавать то, что правильнее всего назвать звуковыми скульптурами. «Иногда подтягивались творческие студенты, и мы устраивали джемы. <…> Всё крутилось вокруг Кливлендского государственного университета и его факультета искусств». Однажды кто-то из «университетской толпы» попросил Рейвенстайна помочь спасти назначенный под снос старый многоквартирный дом «Плаза» недалеко от кампуса. «Я ответил: „Не вопрос, я его куплю“. Так он и стал колонией художников».

Именно в этой «колонии» Рейвенстайн познакомился с Питером Лафнером, большим поклонником The Magic Band Капитана Бифхарта и The Velvet Underground, а также с Дэвидом Томасом, который любил вдобавок к ним The Mothers of Invention. Эти трое и создали Pere Ubu – смесь сюрного модернистского примитивизма «Trout Mask Replica» (1969) Капитана Бифхарта, аудиоколлажа Заппы «Uncle Meat» (1968), родственного эклектичному фанк-арту Западного побережья, и отголосков The Velvets, The Stooges и MC5. Еще им очень нравилась группа Television, чей прогрессивный протопанк обошел на повороте панк как таковой и задал тон всем авангардным гаражным экспериментам эпохи постпанка.

Дэвид Томас, чей дар более тяготел к словам, чем к образам, категорически отвергал бредовый, вывернутый наизнанку классовый снобизм панка, считая, что «всё интересное искусство создают представители среднего класса». В то же время его резкое неприятие прижившегося в мире поп-музыки лицемерного перехвата одними этнического своеобразия других приобрело характер нравственного крестового похода: «Я придерживался целой кучи разных правил, лишь бы только не ограбить черных <…> и потому отказывался растягивать ноту или слог дальше одного такта».

Учитывая напряжение между подлинностью и искусственностью – между афроамериканской «отвязностью» и белой европейской «церемонностью», – даже такой базовый музыкальный параметр, как синкопа, стал идеологическим полем битвы для деятелей арт-попа, а дилемма души и тела – определяющей художественной темой новой волны.

«„The Modern Dance“ звучит как ухудшенный, примитивный и технологичный фанк», – констатирует Пьеро Скаруффи, говоря о Pere Ubu в своей книге «История рока и танцевальной музыки» (2009). Эта характеристика с тем же успехом могла бы относиться и к другой группе из Огайо – Devo. Стиль обоих коллективов считали экспериментальным дадаистским индастриалом, однако долбанутость Devo была явно более продуманной и внешне более эффектной. Свое название они образовали от слова «de-evolution», абсурдистской выдумки, которая вполне отвечала духу арт-попа, определявшего их эстетику, и в то же время иронически снижала пафос всех этих псевдоинтеллектуальных потуг.

Еще во времена прозябания в Огайо две группы договорились, что будут разогревать друг друга на домашних концертах. В каком-то смысле Devo с их одинаковыми люминесцентными комбинезонами, шапками-кашпо и очками для плавания больше вписывались в пата-физику Жарри, чем их друзья из Pere Ubu, особенно в смысле работы с «наукой о частном» – или, в случае Devo, с псевдонаучной своеобразностью – как с исходным материалом для культурного сопротивления. Devo преподносили себя как студенческую банду агрессивно гиперактивных юнцов, словно бы вынужденных выплескивать задавленную социальную и сексуальную энергию в виде пестрого карнавала бездуховности, представая плоскими гротескными карикатурами на своих врагов.

Devo основали Джеральд Касале и Марк Мазерсбо; оба изучали искусство в Кентском государственном университете штата Огайо, оба участвовали в студенческих протестах против войны во Вьетнаме, которые в мае 1970 года закончились трагедией: национальная гвардия открыла огонь, и четверо их сокурсников были убиты. Это событие побудило Касале использовать искусство наперекор пассивному принятию капиталистического государственного фашизма, поддерживаемого массмедиа. «После Кента казалось, – вспоминает он, – что есть только два пути: присоединиться к какой-нибудь партизанской группировке типа Синоптиков [Weather Underground – радикальное крыло движения „Студенты за демократическое общество“, которому Касале с Мазерсбо жертвовали деньги] и попробовать реально убить хоть кого-то из этих злодеев <…> или придумать какой-нибудь безумный творческий ответ в стиле дадаизма. Devo пошли по второму».

В книге «Разве мы не новая волна? Современная поп-музыка на пороге 1980-х годов» (2011) Тео Катефорис высказывает предположение, что характерная для исполнительских моделей Devo, Pere Ubu и Talking Heads «нервозность», превратившаяся в сквозной мотив всего нью-вейва, уходит корнями в психиатрию середины XIX века. Многие верили в существование некоей техногенной болезни, распространившейся в начале XX века среди жителей пригородов. Для нас особенно существенно то, что эта «неврастения» (прозванная в какой-то момент «американитис») предполагала, что ее жертвы страдали от острой, почти аллергической, реакции на современность. Катефорис цитирует рецензию The Village Voice на альбом Talking Heads «Fear of Music» (1979): ее автор Лестер Бэнгс отмечает «неврозы и травмы», с которыми ассоциируются выступления Дэвида Бирна, и приходит к выводу, что «тревожность – удел счастливчиков, восприимчивых даже к самым отвратительным язвам в вареве жизни». Так вновь заявляло о себе старое романтическое представление о том, что симптомы психического недуга могут указывать, по выражению Катефориса, на «дар обостренной чувствительности, повышенной настороженности и восприимчивости к окружающему миру». Другими словами, Бирн, Мазерсбо, Касале и Томас вели себя так, как и должен был вести себя романтический артист, стремящийся «передать глубокое ощущение отчуждения и инаковости» в своей реакции на «танец» музыки и искусства конца XX века.

Talking Heads, Pere Ubu и Devo считали конец 1950-х – начало 1960-х годов и народную память о том времени идеальной основой для ретрофанатизма. Той же позиции придерживались и выходцы из Афин (штат Джорджия) The B52’s. Новая волна заново переживала увлечение культурных эстетов странными устаревшими нормами, только теперь завистливое признание «инаковости негров» – каковое как раз в конце 1950-х скрывал Джордж Мелли и его сверстники-возрожденцы – было куда менее прямолинейным. Если Мелли удовлетворял свою любовь к сюрреализму через игры в этническую и гендерную путаницу и временны́е разрывы, то The B52’s эксплуатировали потусторонние образы космического ретрофутуризма и фрейдистко-сюрреалистическую тему погружения в бессознательное. Название их дебютного сингла 1978 года «Rock Lobster» стало самым емким манифестом группы, а стихотворные образы песни тянули «вниз, вниз…» – туда, где можно танцевать твист и фраг с грозными скатами, где «сом преследует катрана». Очень в духе Ман Рэя или, как минимум, Макса Эрнста, но особенно Сальвадора Дали, к известной работе которого «Телефон-омар» (1936) и отсылала (неявно) яркая обложка сингла.

Так же, как Devo и Pere Ubu, The B52’s упивались несдержанностью, заложенной в сжатые ритмы «старомодно-современных» танцевальных безумств белого человека типа твиста и хали-гали с их жесткими рывками и механическими судорогами. Это был отказ не столько от фанка, сколько от любых попыток делать «подлинный» фанк. Комизм преднамеренно «провального исполнения» превращался в «авторскую» – а значит, художественную – позицию отличия, мечущегося между почти смешным и просто странным. Именно контроль этих групп над комизмом своей никчемности позволяет относиться к их творчеству как к искусству.

Сейчас кажется невероятным, что Blondie были группой, которую никто не воспринимал всерьез. Отчасти это объяснялось сексуальной привлекательностью Дебби Харри – чистейшим злом в мире монохромной андрогинности Даунтауна, которую олицетворяла Патти Смит. Несмотря на то что Blondie выступали в CBGB, а сама Харри работала официанткой в клубе Max’s Kansas City (по ее уверениям, никто из тусовки «Фабрики» никогда не оставлял чаевых), их считали последышами устаревшего эстрадного глэм-рока, которые не успели сесть на панк-теплоход. Гитарист и сооснователь группы Крис Стайн близко общался с окружением «Фабрики» и даже снимал квартиру вместе с Эриком Эмерсоном из The Magic Tramps. Для него, изучавшего искусство и фотографию в Манхэттенской школе визуальных искусств и уже тогда плодовитого и талантливого фотографа, Дебби Харри стала не только музыкальным соавтором и романтическим партнером, но и творческой музой. «Эти недоучки из классических арт-колледжей, – пишет Боб Стэнли в книге „Yeah Yeah Yeah: история современной поп-музыки“ (2013), – были истинными фанатами поп-арта, а потом стали истинными звездами, не пожертвовав при этом своими истинными поп-идеалами».

Однако в число «истинных поп-идеалов», которые первым определил Ричард Гамильтон в письме к Питеру и Элисон Смитсон, никогда не входила наивность. Сотни снятых Стайном фотографий Харри прекрасно передают переход Нью-Йорка от панковской жесткости к настроению набравшего силу нью-вейва, который популяризировал беззаботную женственную версию богемной модности, в чем-то родственную веселому и искрометному налету бохо, что когда-то помог продажам The Beatles. В образе Харри присутствовали все клише пин-апа, только преподнесенные с понятной в тусовке иронией: намеренно неряшливо осветленные волосы, ретрообразный перебор с тушью, стеб над классическими гламурными позами хорошо работали и на широкую публику, и на субкультурное окружение группы. Умница Харри была символом женского самосознания, но, чтобы поймать и показать ее природные таланты, нужен был человек с наметанным глазом. «Крис снимал так, – говорит Харри, – что всё выглядело крутым и дерзким. Он фиксировал мироощущение». Харри блистала как гламурная модель альтернативной сцены: панковский и сексуальный постмодернистский коллаж из иконографии растиражированной массмедиа женщины – и к тому же в привычном смысле красивой и шикарной.

Помимо всего прочего Blondie поддерживали связь с гомосексуальным и афроамериканским контркультурным андеграундом, который в то время начал заявлять о себе под знаменами диско. «Крис всегда хотел играть диско, – объясняет клавишник Blondie Джимми Дестри. – Он дадаист. Мы варимся в тусовке нью-вейва и панк-рока, здесь все ненавидят диско, а Крис хочет сыграть „Disco Inferno“. „Heart of Glass“ [сначала она называлась „The Disco Song“] мы обычно исполняли, когда хотели позлить народ». Если Talking Heads играли неявный богемный фанк, то Blondie – богемное диско («более электроевропейское», по определению Стайна; название «Heart of Glass» – «Стеклянное сердце» – они позаимствовали у одноименного фильма Вернера Херцога). Их же собственным решением стал ранний – в духе «мы-моднее-чем-вы» – переход на другую сторону от панк-ровесников, застрявших в андеграунде. Можно сказать, что белые гетеросексуалы заняли место черного гей-диско – и отлично продавались.

Несмотря на новообретенный статус автора международных хитов, с 1978 года по 1982-й Стайн на пару с бывшим сотрудником «Фабрики», писателем и издателем Гленном О’Брайаном был соведущим сумбурной околохудожественной программы «Вечеринка на ТВ» («TV Party»), которая выходила на общедоступном кабельном канале. Вероятно, формат программы поначалу подразумевал провокационные эксперименты с перформансами и видео-артом, но в итоге она производила впечатление молодежного клуба переростков из числа завсегдатаев художественных баров Даунтауна. Наряду с относительно прославленными группами вроде Talking Heads или Blondie в эфире появлялись и менее известные местные имена. В основном это были художественно ориентированные музыканты; их, как и Стайна, возмущал догматизм панка и нью-вейва, сковывавший традиционно безбашенную активность нью-йоркского андеграунда. И многие из них пошли иным путем, чем Стайн и Харри: чтобы не застрять в середняках авангарда, они стремились стать еще более экспериментальными, экстремальными и непопсовыми.

* * *

Ноу-вейв («не-волна»; еще один упрощающий, навязанный извне субкультурный поджанр) – это движение, особенно ярко свидетельствующее о том, как тесно переплетались между собой разные искусства в Нью-Йорке тех лет. По нему видно, как воспринимало андеграундную рок-музыку пришедшее после Уорхола поколение молодых американских художников: она стала для них той самой поп-культурной творческой средой. Лидия Ланч (урожденная Кох) в шестнадцать лет сбежала из благополучного нью-йоркского пригорода в нищий и заброшенный Нижний Ист-Сайд. На ее взгляд, «именно движением это [ноу-вейв] считалось потому, что речь шла не просто о музыке. <…> Все снимали фильмы и писали музыку, или занимались музыкой и живописью, или живописью и фотографией. <…> У нас не было ничего, кроме искусства, и мы пользовались им как психологической защитой или как отводным каналом безумия, царившего тогда в городе».

Сначала Ланч собиралась стать поэтом и уже снимала фильмы, когда ее группе Teenage Jesus and the Jerks предложили играть каждый понедельник в течение месяца в клубе Max’s. Тогда киношники по-прежнему задавали тон во всем Нижнем Ист-Сайде, а среди них лидировали женщины: Вивьен Дик, Тесса Хьюз-Фриланд и Бет Би (выпускница той же Школы визуальных искусств, где учился Крис Стайн), работавшая в тандеме с мужем – скульптором Скоттом Би. Когда Бет и Скотту предложили делать проекции на сценический задник, они решили снимать каждую неделю по новой короткометражке. Вместе эти фильмы составили то, что Ланч в шутку называет «ноу-вейв-сериалом»: каждый эпизод демонстрировался во время выступлений ее группы, длившихся от десяти до тридцати минут. Этот «новый кинематограф» ознаменовал возврат к дешевой трэш-эстетике Джека Смита и его коллег. Как и у них, в фильмах Би тоже снимались многочисленные участники будущей арт-тусовки.

Среди них было и несколько членов других ноу-вейвных групп, которые репетировали в том же полузаброшенном здании, где жила Ланч. За символическую арендную плату художники и музыканты могли снять вместительное помещение в разваливающихся многоквартирниках Нижнего Ист-Сайда (правда, базовые коммунальные услуги – водопровод и канализация – там чаще всего не предоставлялись). Растущее число выпускников арт-колледжей способствовало расцвету Даунтауна: сюда стекались молодые художники, презиравшие именитых авангардистов, которые обжились в соседнем благоустроенном районе Сохо. Композиторов-минималистов второй волны, художников из галерей и кроссоверных перформансистов вроде Лори Андерсон они считали продавшимися буржуазными карьеристами.

То же самое касалось и рок-сцены: те, кто играл сравнительно доступную кроссоверную музыку, как Talking Heads и Blondie, получили контракты и поплыли под флагом нью-вейва, а песни Ramones и британских панк-групп стали восприниматься всего лишь как ретроградные перепевки избитого рок-н-ролла. А вот деятели ноу-вейва и нового кинематографа считали себя истинными богемными отщепенцами, действующими где-то под устоявшимся авангардом и над новым ретроконсерватизмом панка. Они оспаривали любые формальные ограничения. Схожий подход исповедовал британский импровизационный ансамбль конца 1960-х годов АММ, чьи вкусы, привычки и патологический страх штампов новое поколение словно усилило гормонами, злостью и агрессией. Подобно тому как АММ, играя на стандартных джазовых инструментах, создавали интуитивный не-джаз, ноу-вейверы с помощью традиционного для бит-групп набора из гитары, баса, барабанов, вокала и иногда клавишных критиковали структуру рока.

Однако в отличие от АММ, стремившихся к освобождению и озарению через свободную, непосредственную и спонтанную импровизацию, ноу-вейверы тратили сотни часов на репетиции, оттачивая свои антироковые конструкции и с помощью «невероятного уровня дисциплины» добиваясь рваного ощущения обостренной неловкости. В то же время открытие неизведанных звуковых территорий интересовало их, судя по всему, меньше, чем разрушение всего уже нанесенного на карту. Порой в этом видят раздражающий приступ музыкального иконоборчества: например, Марк Мастерс в книге «Ноу-вейв» (2007) подчеркивает, что это было «движение, основанное на отрицании», и «ноу» в его названии «символизировало любые способы отвержения и сопротивления».

Движущей силой всех ключевых групп ноу-вейва были бывшие студенты всё тех же арт-колледжей, которые в начале 1970-х годов бросали провинциальные учебные заведения и гуманитарные курсы и приезжали в Нью-Йорк, чтобы заниматься кинематографом, визуальным искусством, поэзией или работать в экспериментальном театре. Но, как это уже было в Британии 1960-х, возбужденная чувственная атмосфера полусамодеятельного, но эффективного музыкального андеграунда оказалась соблазнительнее. Вместо того чтобы строить предсказуемую карьеру и добиваться признания и одобрения со стороны арт-мира, жаждавшие внимания могли немедленно удовлетворить свою потребность, поместив в центр произведения художника, то есть себя. COUM Transmissions и Suicide уже успели заметить, что на арене поп-музыки – вдали от модных мест вроде Kitchen с их вежливой искушенной публикой, состоявшей сплошь из сверст ников с художественным образованием, – еще оставалось, пусть и крошечное, место для шока и конфронтации, в которых нуждались молодые художники. Конечно, это не означало, что они отказались бы выступать в модной продвинутой среде. Здесь уместно сравнение с Маклареном и Вествуд, которые стремились вывести из себя тех, кого они считали чопорными знатоками из числа Them, продолжая тем не менее с ними якшаться. Подобно тому как Sex Pistols, несмотря ни на что, выступили у Эндрю Логана на Верфи Батлера, многие ноу-вейверы – под общим названием «ГРУППЫ» – оказались в программе пятидневного фестиваля, который проходил в нью-йоркской мультимедийной галерее Artists’ Space («Пространство для художников») в мае 1978 года.

Там присутствовал Брайан Ино, недавно приехавший в Нью-Йорк, чтобы доделать записи с Talking Heads. Воодушевившись увиденным, он сразу организовал и прокурировал запись лонгплея «No New York» (1978) с участием четырех из десяти игравших на фестивале коллективов. Это были Mars, DNA, The Contortions и Teenage Jesus and the Jerks; все они периодически одалживали друг у друга музыкантов, а те, в свою очередь, менялись инструментами, чтобы упростить перестановки. Такому становлению стиля немало способствовала одна особенно либеральная и экспериментальная художественная школа – Эккерд-колледж в Сент-Питерсберге (штат Флорида). Именно там Арто Линдси (DNA, Teenage Jesus), Марк Каннингем (Mars, DNA), Гордон Стивенсон (Teenage Jesus) и Конни Бёрг (Mars) стали, по словам Лидии Ланч, «студентами, пострадавшими от искусства». Каннингем объясняет, что они «были большими поклонниками Уорхола и The Velvets <…> всё время слушали фри-джаз» и оказались в Нью-Йорке, «когда сцена панка и нью-вейва – Патти Смит, Television, Ramones, Talking Heads и остальные – только появилась и была на подъеме. Это потом они слишком вызубрили свои песни и стали скучными».

Группа Mars возникла, когда Каннингем, Конни Бёрг (называвшая себя Чайна), ее однокашница по Танцевальной компании Триши Браун скульптор Нэнси Арлен и друг последней Самнер Крейн (учившийся в то время у абстрактного экспрессиониста Милтона Резника) собрались вместе и решили играть музыку, потому что это было «то, что надо». По мнению Арто Линдси, Mars стала «первой группой, которая отважилась начинать песню в духе Roxy или The Velvets, а к концу выводить ее в нойз». Тут сыграло свою роль желание Бёрг «понять, как далеко можно зайти, продолжая называться музыкой». В песне «RTMT» (1978), написанной после того, как местный критик обозвал их «вычурными и пустыми», Mars высмеяли неизбежные критические отзывы в свой адрес.

Важной фигурой в раннем ноу-вейве был и сам Линдси; свою игру на гитаре в составе DNA он описывает как «скульптурные формы в противовес живописным – формы, которые надвигались на вас, а не просто выглядывали с поверхности». А пел он с душераздирающим отчаянием, которое смахивало на пугающие вокализы Йоко Оно, которую с явным удовольствием причисляет к тем, кто повлиял на DNA, клавишник группы Робин Кратчфилд. У него, как и у Линдси, были зрительные отношения с инструментом: «Черно-белый орнамент группами по две-три клавиши: я вижу на клавиатуре этот симметричный узор и работаю с ним. Иногда на слух звучит не очень, но мне всё равно нравится работать с этой геометрией».

Хотя составленный Ино сборник «No New York» познакомил публику с новым движением и привлек к нему внимание, многие участники, и в первую очередь те шесть недовольных групп, которые не попали на пластинку, считали, что этот проект навесил на них ярлык, чего они так старались избежать, а благожелательное кураторство Ино лишь прервало развитие движения из-за уже знакомого эффекта «смерти в архиве». Не на пользу пошло и преждевременное публичное поощрение ноу-вейва – еще до того, как он утвердил свои позиции в андеграунде. Марк Мастерс добавляет к этому списку негативных факторов то, что «ноу-вейв сказал „нет“ даже собственному существованию», а обозреватель The New York Times Роберт Пал-мер и вовсе считает, что «движение было приговорено, уже когда получило название».

Гилберт и Джордж. Фото Николаса Синклера

Ральф и Флориан. Фото Ханнеса Шмидта

Вымышленная рок-группа Dark Ages. Фотография во время представления «Персия. Пустыня Чипи» труппы Play-House of Ridiculous Джона Ваккаро в клубе La Mamma. Нью-Йорк. 1972

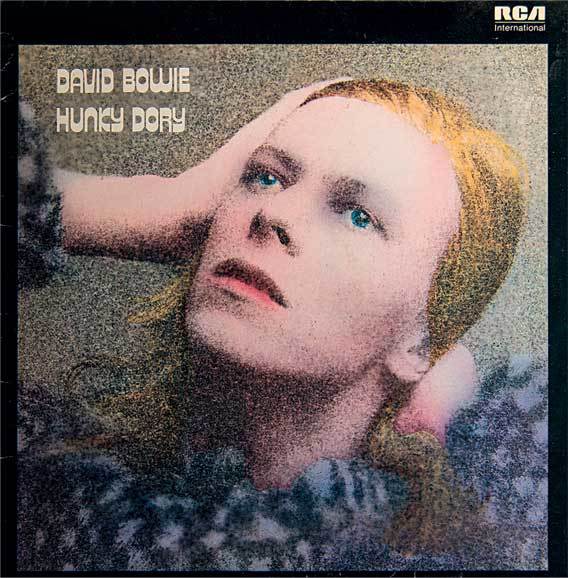

Дэвид Боуи. Обложка альбома «Hunky Dory». 1971

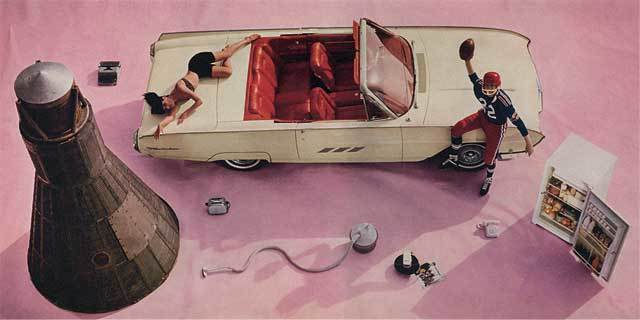

Roxy Music. Разворот обложки двойного альбома «Roxy Music». 1972

Ричард Гамильтон. Автопортрет. Обложка журнала Living Arts. 1963. № 2. Цветная фотография. Размер обложки 42,7×20 см

Юрген Клауке. Трансформер. 1973. Триптих. 120×100 см (каждая часть). Галерея Ханса Майера, Дюссельдорф

Стив Северин и Сьюзи Сью среди «контингента Бромли». Середина 1970-х. Фото Джо Стивенса

Кристиан Шад. Автопортрет. 1927. Дерево, масло. 76×62 см. Галерея Тейт, Лондон

Асгер Йорн. Тревожная утка. Из серии «Модификации». 1959. Холст, масло. 53×64,5 см. Музей Йорна, Силькеборг

Джейми Рид. Эскиз обложки альбома Sex Pistols «Holidays In The Sun». 1977

Ханна Хёх. Красотка. 1920. Коллаж, фотомонтаж. 35×29 см. Частное собрание

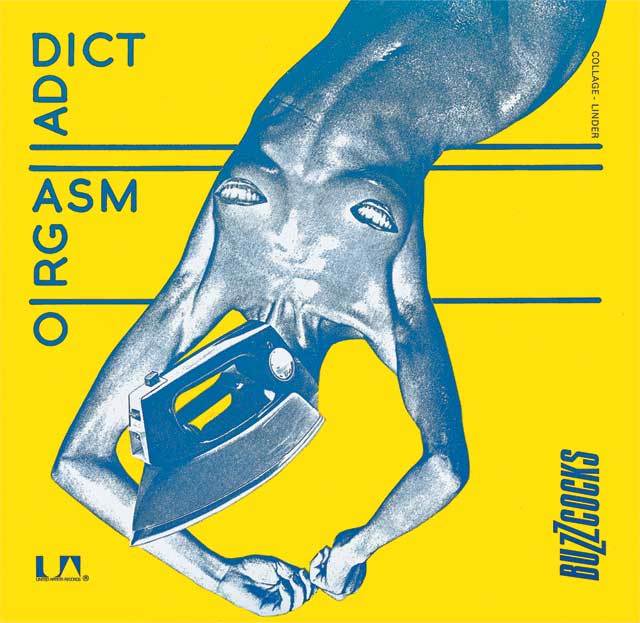

Малкольм Гарретт. Обложка альбома Buzzcocks «Orgasm Addict». В оформлении использована работа: Линдер Стерлинг Без названия (Orgasm Addict). 1977. Фотомонтаж. 80×80 см. Частное собрание

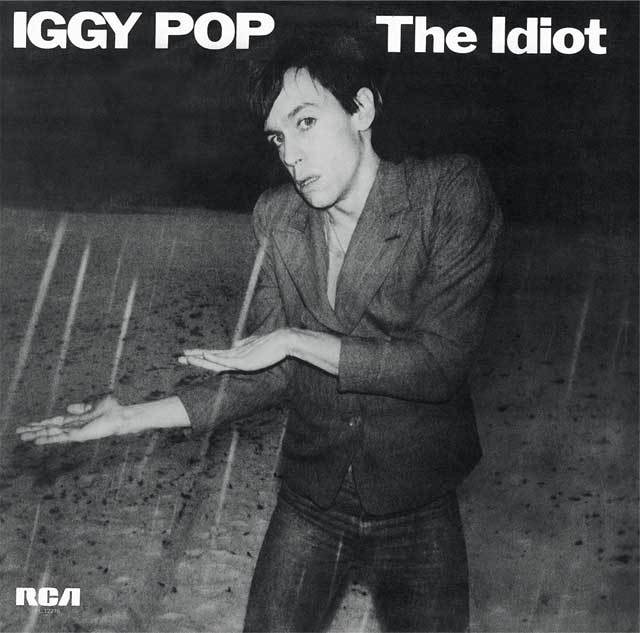

Игги Поп. Обложка альбома «The Idiot». 1978

Эрих Хеккель Рокероль. 1917. Холст, темпера. 92×72 см. Музей группы «Мост», Берлин

Жан-Мишель Баския Духовики. 1983. Холст (три части), акрил, масляная пастель. 243,8×190,5 см. The Broad Art Foundation, Лос-Анджелес

Майкл Халсбанд Энди Уорхол и Жан-Мишель Баския. Нью-Йорк. 1985. Серебряно-желатиновая печать. 50,5×49,8 см. Частное собрание

Роберт Лонго Без названия (Эрик). 1981. Бумага, уголь, графит. 243,8×152,4 см. Частное собрание

Во времена ноу-вейва музыкальный мир андеграунда увлек на сцену множество потенциальных художников, и многие уже практикующие художники тоже занимались музыкой, не бросая визуальные медиа. Роберт Лонго пел в группе Menthol Wars (в ней же играл и живописец Ричард Принс), а также участвовал в проекте Риса Чатэма «Guitar Trio» (1978) с монохордами, для которого сделал слайд-шоу «Картинки к музыке» («Pictures For Music», 1979). Джулиан Шнабель – художник-суперзвезда 1980-х годов – начал петь в группах еще до того, как стал выдающимся деятелем ноу-вейва. В работе «Орнаментальное отчаяние (Картина для Иэна Кёртиса)» (1980) он процитировал обложку вышедшего в том же году альбома Joy Division «Closer», которую оформили Питер Сэвилл и Мартин Аткинс (в использованной ими фотографии гробницы впоследствии читалось предвидение смерти Кёртиса). Мифологизируя то, что и так сразу стало символом жертвенной агонии артиста и предметом поклонения фанатов, Шнабель, чей неоэкспрессионистский стиль возродил романтическое представление о героическом гении художника, словно бы потакал своим личным проекциям. Вектор подражания вновь перевернулся: о поклонении, которым наслаждались самовлюбленные рок-звезды (и модель которого сформировалась в 1960-х годах не без помощи романтической идеологии арт-колледжей), теперь мечтали художники. Границы их специализаций продолжали размываться, и в следующем десятилетии конкуренция художников с рок-звездами за богемное превосходство продолжила расти.