Колокола

Рассказ домового о том, как куранты провожали старый и встречали Новый год

I

Первая четверть

Немного найдется людей, – а так как крайне желательно, чтобы рассказчик и его слушатель с самого начала возможно лучше понимали друг друга, я прошу не забывать, что отношу это примечание не исключительно к юношам или детям, но что оно касается всех без различия, больших и малых, молодых и старых, тех, кто еще растет, равно, как и стоящих на склоне жизни, – так немного найдется людей, говорю я, которые согласились бы провести ночь в церкви. Я, конечно, не говорю про то время, когда в церкви идет служба, в особенности в жаркий летний день (мы все не раз видели спящих в это время), но я говорю про ночь, про то время, когда в церкви никого нет.

Находиться в церкви среди бела дня вещь вполне естественная. Но мы говорим, повторяю, исключительно о ночи, и я не сомневаюсь, что в любую темную ночь, при завывании ветра, в ночь, выбранную именно для этой цели, никто, встретившись со мною на паперти старой церкви запущенного кладбища, не решится дать себя запереть в ней до следующего утра, хотя бы ранее и дал на это свое согласие.

Оно и понятно, ветер ночью завывает вокруг этих мрачных зданий с бесконечным стоном, как бы стремясь потрясти невидимою рукою окна и двери, ища щель, через которую мог бы пробраться вовнутрь. А потом, ворвавшись, он как человек, не находящий того, что ищет, рвет и рыдает. Не находя выхода, он кружится по всей церкви, скользит вокруг колонн, бешено врывается в орган, опять кидается вверх, напрягая все усилия прорваться через крышу, а потом, неожиданно ринувшись вниз, как исступленный кидается на плиты пола, откуда, грозно рыча, уходит под своды.

Иногда он ползет вдоль стен, издавая прерывистые звуки, словно тайком читает надписи надгробных камней. Некоторые из них вызывали у него как бы взрыв смеха; другие, напротив, звуки, похожие на рыдание и стоны отчаяния. Остановившись в алтаре, он как бы жалуется гробовым голосом на всякого рода преступления, на убийства, святотатство, кощунство, поклонение ложным богам, неуважение к заповедям, так часто оскверняемым и искажаемым их толкователями.

Брр! Господи, избавь нас от этого! Куда покойнее сидеть у себя дома, у семейного очага! Разве есть что-нибудь ужаснее завывания ветра, затягивающего свою песнь в полночь в какой-нибудь кладбищенской церкви?.. Но если бы вы знали, что происходит на колокольне, когда ветру удается забраться на самый верх! Вот где он свищет и рычит с яростью! Там наверху ему полное раздолье; он свободно гуляет по открытым сводам и отверстиям стен, кружится вдоль ступеней лестницы, по которой нельзя подниматься, не испытывая головокружения; заставляет быстро вращаться пискливый флюгер и дрожать всю башню сверху донизу, словно бы ее потрясал сильнейший озноб!

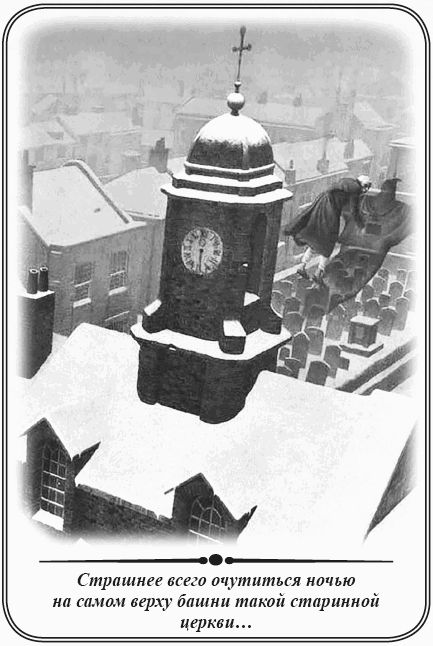

Страшнее всего очутиться ночью на самом верху башни такой старинной церкви, где висит колокол, где железные перила проедены ржавчиной, где медные листы, изъеденные действием атмосферы со всеми ее переменами, трещат и выгибаются под ногами редких посетителей, где птицы вьют гнезда в старых дубовых стропилах, где пол белеет от времени; где пятнистые, разжиревшие от беззаботной и сытой жизни пауки небрежно раскачиваются из стороны в сторону под звуки колокольного звона, цепляясь за свои воздушные замки; или при внезапной тревоге быстро карабкаются по нитям паутины, как матросы по снастям; или же стремительно падают на землю, ища спасения в бегстве при помощи своих восьми проворных лапок! Да, страшно очутиться ночью на самом верху колокольни над огнями и шумом города, хотя и гораздо ниже облаков, бегущих по небу и затемняющих порою эту самую колокольню. Так вот о колоколах, живших именно в такой колокольне, я и поведу речь!

Это были старые колокола. О, такие старые, что целые века прошли с той поры, как их окрестил епископ! Уж поверьте мне в этом! Прошло столько веков, что давным-давно был потерян документ об обряде их крещения. Никто даже приблизительно не помнил ни времени, когда это происходило, ни о данных им при крещении именах! А между тем у них были и восприемники и восприемницы (мимоходом будь сказано, мне лично было бы приятнее принять ответственность крестного отца за колокол, чем за какого-нибудь мальчика, которого бы пришлось держать у купели) и они были украшены серебряными бляхами. Но время унесло восприемников, а Генрих VIII велел перелить бляхи, и теперь колокола висят и без восприемников, и без серебряных украшений.

Но голоса они не лишились. О, напротив, у этих колоколов сильные, могучие и звучные голоса, звуки которых разносятся на далекие пространства на крыльях ветра. Да и сами по себе голоса их были достаточно мощны, так что их далеко было слышно и без ветра. Как только он делал попытку идти им наперекор, они смело принимали вызов и всегда победоносно достигали цели: они веселыми звуками касались напряженного слуха людей, проникали темною грозною ночью в жилище бедной матери, склонившейся у изголовья своего больного ребенка, или несчастной одинокой женщины, муж которой был в море… И звон их был так могуч, что не раз побеждал наголову северо-западные шквалы… Да именно «наголову», как выражался Тоби Векк. Хотя его большею частью и называли Тротти Векк, однако, настоящее его имя было Тоби, и никто не мог переделать его в другое, кроме Тобиаса, не имея на то специального разрешения парламента, так как он был в свое время окрещен так же правильно, как и колокола, с тою лишь разницей, что его крестины были менее пышны и не являлись общественным праздником.

Что касается меня, то я не стану возражать против приведенного выше мнения Тоби Векка, так как я нимало не сомневаюсь, что он имел достаточно случаев, чтобы хорошо его обдумать и выработать. И так все, что ни говорил Тоби Векк, я повторяю за ним и всегда готов постоять за него, хотя это и и не совсем легкая задача, так как наш друг Тоби Векк был посыльным, и всем было известно, что место его стоянки было рядом с церковными дверями, где он и простаивал с утра до вечера в ожидании какого-нибудь поручения.

Нечего сказать, хорошенькое это было местечко зимою! В кого же он там и обращался: он отмораживал себе щеки; нос становился сине-красным, глаза слезились; ноги коченели; зубы чуть не крошились, – так он ими щелкал! Не совсем-то бедному Тоби было по себе!

Ветер, в особенности восточный, накидывался на него с остервенением из-за угла, как будто нарочно сорвался с двух концов света, чтобы угощать его пощечинами. Часто казалось, что ветер обрушивался на него именно в такую минуту, когда он этого никак не ожидал. Вылетев с неимоверною стремительностью из-за угла площади, ветер мчался мимо несчастного и вдруг возвращался, как бы радуясь тому, что опять встретил его и, казалось, ревел: «А, вот он! Я опять держу его!»

Тщетно тогда натягивал Тоби себе на голову свой маленький белый передник, подобно тому, как дурно воспитанные дети закрывают глаза полами своей одежды. Напрасно вооружался своей небольшой тростью, как бы выходя на бой с непогодою. Кончалось тем, что его слабые ноги начинали невероятно дрожать, он поворачивался то направо, то налево; то съеживался, то сгибался, – но чтобы он ни предпринимал, ничего не помогало. Он был до того измучен, истерзан, избит, почти сшиблен с ног, что только каким-то положительным чудом не был сотни раз поднят на воздух наподобие целых колоний лягушек и других неустойчивых тварей и не упал потом на землю где-нибудь за тридевять земель, на удивление туземцев какой-нибудь дикой местности земного шара, где еще никогда не видывали посыльных.

Но бурная ветреная погода, несмотря на страдания, приносимые Тоби, всегда являлась для него каким-то праздником, это не подлежит никакому сомнению. В такие дни ему казалось, что время не так медленно тянется в ожидании заработка, как в остальные дни. Борьба с бешеной стихией отвлекала его внимание и возвращала ему энергию, когда голод и отчаяние подкрадывались к нему. Лютый мороз, снежная метель нарушали однообразие его существования и вызывали в нем какое-то возбуждение. Одним словом, такая погода действовала на него благотворно, но почему и каким образом это могло быть, остается для меня необъяснимым. Да, я думаю, что он сам, бедный Тоби, затруднился бы объяснить это явление! Словом, счастливыми для Тоби днями были дни бурь, морозов, снежных метелей!

Напротив, мокрая погода являлась для него сущим бедствием! Эта холодная, пронизывающая до мозга костей сырость, окутывала его мокрым липким плащом. Хотя это и был единственный род мужского длинного пальто, которым обладал бедный Тоби, но я думаю, что он охотно бы от него отказался, если бы это от него зависело.

Тяжелыми днями также для него были те, когда лил мелкий, назойливый, частый дождь; когда туман, казалось, хватал за глотку улицу, а вместе с нею и самого Тоби, когда мимо него сновали взад и вперед дымящиеся от испарений зонтики, подпрыгивающие в руках их владельцев, при встрече и столкновениях с другими, что неизбежно случалось при толкотне на тротуарах; когда зонтики орошали прохожих очень неприятными ручейками воды; когда противно было слышать бурлящую в водосточных трубах воду, с шумом выливающуюся, чуть не каскадом, из переполненных труб; когда с выступов и крыши церкви она капля за каплей падала на бедного Тоби, обращая в настоящий навоз небольшой клочок соломы, на котором он стоял! О, подобные дни являлись для него сущим наказанием, настоящим испытанием! Тогда вы могли быть свидетелем, с каким испуганным видом затравленного зверя выглядывал он своими грустными глазами из-за угла церковных стен, служивших ему убежищем.

Но какое это было жалкое убежище! Оно и летом-то не более ограждало его от палящего солнца, чем простой шест, поставленный на раскаленном тротуаре! Временами он выходил из-за своего угла, немножко подвигаться и согреться. Маленькой рысцою бегал он то направо, то налево и, проделав это раз двенадцать, возвращался на свое место. Его прозвали Тротти за его походку; кличка, которая, если и не создавала быстроту бега, во всяком случае, означала ее. Быть может, Тротти и мог ходить менее подпрыгивающей походкой и в то же время более скорой, но заставить его это сделать, то есть, другими словами, лишить его «собственного аллюра» значило бы уложить его в постель и уморить. Благодаря своему способу ходьбы он забрызгивал себя по уши грязью и вообще причинял себе массу неудобств, и ему, несомненно, было бы гораздо легче ходить иначе. Но именно это и являлось причиною, почему Тоби так держался своей походки. Представьте себе, что этот маленький тщедушный старичок являлся настоящим исполином по своим добрым намерениям и более всего боялся, чтобы не стали говорить, что он даром берет свои деньги, крадет их. Ему доставляло огромное удовольствие думать, что он зарабатывает их в поте лица (он был слишком беден, чтобы лишить себя этого удовольствия). Когда ему давали поручение хотя бы за самую ничтожную плату, или когда он нес посылку, его бодрость, всегда, впрочем, ему присущая, удваивалась. Как только он пускался своей рысцою, он начинал окликать всех, идущих перед ним посыльных, уверенный, что непременно наскочит на них и опрокинет. Он также не сомневался, что в состоянии нести всякий груз, хотя ему и не было случая испытывать себя.

Даже в дождливые дни, когда он был вынужден выскакивать из своего угла, чтобы как-нибудь только согреться, и тогда он бегал рысцою, оставляя за собою извилистую линию грязи. Как усердно старался он согреть дыханием свои окоченевшие руки и как потирал их одну о другую. Они плохо были защищены от леденящего мороза серенькими, изношенными шерстяными варежками, в которых только один большой палец пользовался отдельным помещением, а все остальные ютились вместе. Выгнув вперед колени, положив подмышку палку, бежал Тоби, исполняя данное поручение, и точно так же возвращался, когда торопился к башне во время перезвона колоколов.

Несколько раз в день совершал он такую прогулку, так как он считал колокола друзьями и испытывал одинаковое наслаждение, как слушать их звон, так и смотреть на них, представляя себе, чем их приводили в движение и какими молотами били по их звучным бокам. Быть может, его неудержимое влечение к ним объяснялось тем, что между ними и Тоби было много общего. Во всякую погоду продолжали они висеть на своей колокольне, невзирая ни на ветер, ни на дождь, как и Тоби. Как и он, они видели только наружные стены всех домов, не приближаясь никогда, как и он, к яркому свету, видневшемуся через окна, к дыму, вырывавшемуся через трубы пылающих каминов. И они, и он были лишены всякого участия в пользовании вкусными вещами, которые проносились через ворота или решетки кухонь поварам, приготовлявшим из них соблазнительные блюда; одинаково видели они сквозь окна множество движущихся фигур, то с молодыми, красивыми и приятными лицами, то наоборот. Хотя Тоби, часто стоя на улице незанятым, задумывался надо всем виденным им, он все-таки не лучше, чем колокола, мог дать себе отчет, откуда люди приходили, куда они шли, или, когда губы их шевелились, относилось ли к нему хоть одно ласковое слово из всех, что ими говорились в течение целого года!

Когда Тоби стал замечать, что привязывается к колоколам, что первоначальное чувство простого любопытства, вызвавшее знакомство с ними, превращается в более прочную и близкую связь, он, не будучи казуистом (что он, впрочем, и сознавал), не стал останавливаться на соображениях и причинах, приведших его к этому увлечению, что могу подтвердить и я. Но, тем не менее, я хочу сказать и говорю, что как физические отправления Тоби, как, например, результаты действия пищеварительных органов, достигались сами собою, благодаря их сложной работе, о которой он не имел понятия и был бы крайне удивлен, если бы понял, в чем дело, так и его умственные способности без его ведома и воли приводились в движение целой системой колесиков и пружин и породили его привязанность к колоколам.

Если бы вместо слова «привязанность», я сказал бы «любовь», то я бы не отказался и от этого слова, так как даже оно не было бы достаточным для определения чувства Тоби; настолько оно было сложно. В своей простоте он доходил до того, чтобы придавать колоколам характер чего-то необычайного и торжественного. Постоянно слыша их и никогда не видя, он их себе представлял чем-то загадочным. Они находились так неимоверно высоко и так далеко от него, звон их был полон такой мощной, такой глубокой мелодии, что внушал ему какой-то благоговейный трепет. Иногда, когда он взирал на темные стрельчатые окна башни, он как бы ждал призыва – не колоколов, а существа, голос которого звучал ему в их перезвоне. Все это заставляло Тоби с негодованием отвергать дурную о них молву, что они водятся с нечистым; он считал непозволительным допускать подобные предположения даже в помыслах.

Словом, колокола эти постоянно занимали его слух, наполняли его мысли, всегда вызывая в нем чувство глубокого благоговения. Не раз, разинув рот, он так впивался глазами в колокольню, на которой они висели, что у него делались судороги в шее, и ему приходилось, к обыкновенным прогулкам рысцой, прибавить два-три лишних конца, чтобы отходить свою шею.

Как раз когда в один из очень холодных дней, он был занят этим лечением, прозвучало двенадцать ударов колокола, оставляя за собою гул, напоминавший жужжание исполинской пчелы, залетевшей внутрь колокольни.

– А, время обеда! – произнес Тоби, продолжая рысцою огибать церковь, и глубоко вздохнув.

Нос у него побагровел, веки были красны, он все мигал ими, поднимая плечи чуть не до ушей; ноги мерзли и начинали коченеть. Очевидно, он замерзал.

– Да-да, время обеда, – повторил Тоби, как при боксе, нанося правой рукавицей удары животу, будто наказывая его за то, что ему было так холодно.

– Ай-ай-ай! – продолжал он вздыхать, а затем несколько шагов сделал в полном молчании.

– Это ничего! – вдруг проговорил он, круто оборвав свои рассуждения и, остановившись, с большою заботливостью и некоторым беспокойством стал ощупывать нос от кончика до основания. Пространство, по которому его пальцам приходилось двигаться, было невелико в виду мелких размеров его носа, почему он скоро и покончил с этим делом.

– А я-то думал, что его уже нет! – сказал он, вновь шагая. – К счастью я ошибся! Хотя, конечно, я бы не имел основания на него обижаться, если бы он даже покинул меня; ведь в дурную погоду его служба не из легких, и за свой труд он плохо вознаграждается, так как не нюхает даже табака. Я уж не говорю о том, что в лучшие минуты, когда он чувствует приятное благоухание, то это обыкновенно или запах чужих обедов, или пекарен.

Эти размышления заставили его вернуться к мыслям, которые он прервал своим беспокойством о целости носа.

– Ничего так аккуратно не повторяется ежедневно, – сказал он, – как наступление обеденного часа, и ничего нет менее верного, как появление самого обеда. Для меня потребовалось много времени, чтобы сделать это открытие. Хотелось бы мне знать, не следовало ли уступить мое открытие какому-нибудь господину для помещения его в газетах и объявления в парламенте?..

Конечно, это была не иначе как шутка, потому что Тоби встряхнул головою, как бы порицая самого себя.

– Господи, – воскликнул он, – газеты ведь переполнены наблюдениями не лучше моего! Ну, а парламент?.. Вот вам газета прошлой недели, – сказал он, вынимая из кармана грязный мятый лист, – полная различных заметок. И каких еще! Я, как и всякий, интересуюсь новостями, – добавил он, медленно складывая газету, чтобы вновь положить ее в карман, – но признаюсь, что теперь я почти с отвращением отношусь к газетам. Мне прямо таки страшно читать их! Я решительно не понимаю, что будет с нами, бедными людьми! Дай бог, чтобы с новым годом нам стало легче жить!

– Папа, где ты там? Папа! – раздался недалеко нежный голос.

Но Тоби не слышал его и продолжал бегать взад и вперед, разговаривая как в бреду, сам с собою.

– Мне кажется, – продолжал он, – что мы уже не способны ни быть хорошими, ни стремиться к добру, ни делать добро. Я слишком мало в юности учился, чтобы суметь понять, являемся ли мы на землю с известными обязанностями и целями или без них. Иногда мне кажется, что да; иногда, что нет, что мы являемся какими-то самозванцами. Я временами до того сбиваюсь с толку, что чувствую себя неспособным связать двух мыслей; выяснить, есть ли в нас что-нибудь доброе, или мы рождаемся все безусловно порочными. Кажется, что мы творим вещи ужасающие и причиняем окружающим массу страданий. Вечно на нас жалуются и всегда все настороже против нас; так или иначе, но все газеты переполнены статьями, касающимися исключительно нас. Разве при таком положении вещей стоит говорить о Новом годе? Я несу свой рок, как и многие другие; лучше даже многих, так как я силен как лев, а таких людей немного найдется. Но если предположить, что Новый год не про нас, если мы действительно только бесправно пришедшие на землю – тогда что?

– Папа, папа! – вновь произнес нежный голос.

На этот раз Тоби услышал его и, вздрогнув, остановился. Взор его, обращенный далеко, в самое сердце Нового года, как бы ищущий ответ на его сомненья, скользнул вокруг и глаза его встретились с глазами его дочери.

Это были лучистые глаза! Глаза, в которые надо было окунуться, чтобы проникнуть в их глубину; черные глаза, которые как зеркало отражали другие, искавшие их. Это не были глаза кокетки или глаза соблазнительницы; нет, то были глаза ясные, спокойные, правдивые, терпеливые, просветленные и одухотворенные искрою божественности; глаза, в которых отражалась чистота и правда; глаза, светящиеся бодростью, энергией, молодой и свежей надеждой, несмотря на двадцать лет трудовой, полной лишения жизни. Глаза эти проникли прямо в душу Тоби, и он как будто услышал слова: «Я думаю, мы хоть немножко нужны на земле, хоть капельку».

Тоби поцеловал губы, столь близкие этим глазам и взял дочь обеими руками за щеки.

– Ну что, моя радость? – сказал он. – Я никак не ожидал тебя сегодня, Мэг.

– Да и я не рассчитывала прийти! – воскликнула молодая девушка, откинув голову и улыбаясь. – А между тем я здесь и не одна, и не одна!

– Ведь ты же не хочешь сказать… – заметил Тоби, осматривая с любопытством закрытую корзинку, которую она держала.

– Понюхай только, дорогой папа, – отвечала Мэг, – понюхай только!

Тоби уже собрался без всяких церемоний открыть корзинку, но она остановила его руку.

– Нет-нет-нет! – повторяла она с детской игривостью. – Пусть удовольствие немножко продлится. Я приподниму уголок, только самый маленький, вот так! – добавила она, понижая голос, будто опасалась, что ее услышит кто внутри корзинки, и приоткрыла крышку. – Теперь отгадывай, что там есть!

Тоби как можно внимательнее стал обнюхивать края корзинки и воскликнул в восхищении:

– Да ведь там что-то теплое!

– Да, – ответила дочь, – не только теплое, но даже горячее! Ай-ай-ай, какое горячее!

– Ага! – зарычал Тоби, подпрыгнув. – Это что-то прямо раскаленное.

– Ха-ха-ха! – смеялась Мэг. – Это действительно что-то раскаленное! Но что же это такое, отец? Ты не можешь отгадать, а ты должен. Я ничего не выну из корзинки, пока ты не отгадаешь. Не торопись же так!.. Подожди, я еще приподниму крышку! Теперь отгадывай!

Мэг совершенно искренне боялась, что он отгадает слишком быстро. Она отступила, протягивая ему корзину, приподняв свои хорошенькие плечики, закрыв рукой ухо, как бы из боязни, что он слишком скоро отгадает, и в то же время она продолжала тихо смеяться.

Тоби, положив руки на колени и протянув нос к корзинке, глубоко вдыхал распространяющийся из-под крышки запах. Казалось, что он вдыхал веселящий газ – до такой степени лицо его просияло.

– Ах, это что-то вкусное! Это не… Нет, я не думаю, чтобы это была кровяная колбаса.

– Нет-нет, ничего похожего! – воскликнула в восторге Мэг.

– Нет, – сказал Тоби, понюхав еще раз – это… Это что-то мягче колбасы, это что-то очень хорошее, и притом оно каждую минуту становится вкуснее! Не ножки ли это?

Мэг была счастлива: он так же был далек от истины теперь, как думая, что это колбаса.

– Не печенка ли? – спросил сам себя Тоби. – Нет… Чувствуется что-то более тонкое, что-то, чего нет в печенке. Не поросячьи ли это ножки? Нет. Те не так сильно пахнут… Петушиные гребешки?.. Сосиски?.. А, теперь я знаю что! Это угорь!

– Нет-нет! – кричала Мэг. – Ошибаешься!

– Чего же я задумывался, – сказал вдруг Тоби, выпрямляясь во весь рост. – Я, кажется, скоро забуду, как меня зовут! Ведь это рубцы!

И действительно это были рубцы. Мэг, вполне счастливая, заявила отцу, что он через полминуты признается, что никогда не ел таких вкусных рубцов.

– Итак, отец, – сказала она, торопясь открыть корзину, – я сейчас постелю скатерть. Блюдо завернуто в платок, и я думаю, что это не будет нарушением закона, если я сделаю из этого платка скатерть, раз мне хочется устроить все как следует. Не так ли, папа?

– Думаю, что так, дорогая, – отвечал Тобн.

– Но ведь каждый день приносит с собою новые законы. И как я тебе недавно прочла в газете, какой-то судья объявил, что мы, бедный класс населения, должны знать все законы. Ха-ха! Как он ошибается! Как мог он считать нас такими учеными?

– Да, дочка, – отвечал Тоби. – Но как бы они восторгались тем из нас, кто бы их действительно знал. Он бы разжирел от таких познаний и был бы известен всем местным господам. Наверное!

– Во всяком случае, он бы с аппетитом пообедал, если бы от его обеда несся такой вкусный запах, как от твоего, – весело возразила Мэг. – Где ты хочешь есть: на тумбе или на ступеньках крыльца? Подумай, какая роскошь иметь такой богатый выбор!

– Сегодня на ступеньках, мой ангел, – отвечал Тоби, – по случаю сухой погоды, а на тумбе во время дождя. Крыльцо всегда удобнее, так как там есть, где сесть, но в сырую погоду там на ступеньках можно схватить ревматизм.

– Здесь так здесь! – захлопала в ладоши Мэг, возясь с приготовлением стола. – Я все приготовила, обед подан! Как он соблазнителен! Не так ли, папочка? Ну, приступай!

С той минуты, как Тоби отгадал содержимое корзинки, он не отрывал своего взгляда от дочери, находясь в глубоком раздумье. Он говорил как-то рассеянно, очевидно, далеко ушедши мыслями от того, что происходило вокруг него. Хотя все думы его и чувства были заняты исключительно дочерью, но он не видел ее такой, какой она стояла перед ним. Перед его глазами проходили неясные картины ее будущего, той драмы ее жизни, какую он представлял себе. Веселый голос Мэг вернул его к действительности; он с грустью встряхнул головою, как человек, желающий отделаться от гнетущих мыслей, и подошел к ней. В то мгновение, как он собирался сесть, раздался звон колоколов.

– Аминь! – произнес Тоби, снимая шляпу и подняв глаза к колокольне.

– Ты говоришь «аминь» колоколам, папа? – воскликнула Мэг.

– Они звонят, как бы желая благословить нас, – ответил Тоби, усаживаясь. – А, если бы они умели говорить, то, наверное, сказали бы много хорошего, похожего на все то доброе, что мне часто слышится в их звоне.

– В звоне колоколов? – смеясь, спросила Мэг, ставя перед ним рубцы.

– Да, милая, так, по крайней мере, мне кажется, – отвечал Тоби, приступая к обеду. – Поэтому я и не вижу разницы в том, действительно ли они мне говорят что-нибудь или нет. Если бы ты знала, Мэг, – продолжал он, указывая вилкой на колокольню и все более и более оживляясь под влиянием обеда, – как часто эти милые колокола говорили: «Тоби Векк, Тоби Векк, не унывай! Тоби Векк! Тоби Векк, Тоби Векк, не унывай!» Я слышал это миллионы раз; да нет, чаще, гораздо чаще!

– Но я никогда этого не слышала! – воскликнула Мэг, хотя все, что говорил ей теперь отец, она слышала от него часто и прежде, так как колокола были его любимой темой разговора.

– А когда дела мои плохи, так плохи, что, кажется, хуже и быть нельзя, тогда я слышу: «Тоби Векк, Тоби Векк, скоро у тебя будет работа; Тоби Векк, Тоби Векк, у тебя будет заработок, дорогой Тоби!» И так всегда!

– И, в конце концов, он ведь приходит отец? – спросила с оттенком грусти в нежном голосе Мэг.

– Всегда! – отвечал отец, не замечая грусти дочери. – Всегда!

Во время этого разговора Тоби ни на минуту не прерывал штурма вкусного блюда, стоявшего перед ним. Он резал и ел, резал и пил, резал и жевал, переходя от рубцов к картофелю, от картофеля к рубцам, как настоящий обжора, все с неослабевающим аппетитом. Тем не менее, от времени до времени он посматривал то налево, то направо, чтобы видеть не делает ли ему кто-нибудь знаков из дверей или окон домов, желая дать ему какое-нибудь поручение. Вдруг глаза его остановились на Мэг, сидевшей против него со сложенными на коленях руками и со счастливой улыбкой смотревшей на него.

– Да простит меня Бог! – воскликнул Тоби, опуская вилку и нож. – Голубка моя, дорогая моя Мэг! Что же ты сама не скажешь мне, какое я животное?

– Что ты это, папа?..

– Я спокойно здесь сижу, объедаюсь, напиваюсь, а ты стоишь передо мной, без всякого сомнения, голодная и ни слова не говоришь мне об этом, между тем как…

– Но я уже поела, – отвечала со смехом девушка. – У меня тоже был обед!

– Что ты говоришь? – возразил Тоби. – Мыслимо ли, разве мыслимо, чтобы у нас с тобою могло быть в один и тот же день два обеда? Это невозможно! Я так же легко могу поверить этому, как и тому, что в один год может быть дважды Новый год, или чтобы я всю жизнь мог иметь золотой, не разменяв его!

– И, тем не менее, я обедала, – повторила Мэг, приблизившись к отцу. – И если ты будешь спокойно продолжать свой обед, то я расскажу, как и где я достала эти рубцы и… И еще кое-что.

Тоби недоверчиво взглянул на дочь, но она смотрела на него ясным взглядом и, положив ему на плечи руки, уговаривала, чтобы он ел, не давая простыть обеду. Тоби взял нож и вилку и вновь приступил к еде, но с меньшим оживлением, покачивая недовольно головою.

– Я обедала, папа… – сказала после мимолетного колебания Мэг, – с Ричардом. Он пропустил час своего обеда, но взял его с собою, когда пришел ко мне и мы… Мы его съели вместе.

Тоби выпил глоток пива, щелкнул губами и, видя, что дочь ждет, ограничился кратким восклицанием:

– А!

– И Ричард сказал, папа… – продолжала Мэг и вдруг остановилась.

– Что сказал Ричард, Мэг?

– Ричард сказал, отец…

Опять пауза.

– Ричард говорит крайне медленно, – заметил отец.

– Видишь ли, он сказал, – продолжала Мэг, подняв глаза, дрожавшим, но отчетливым голосом, – он сказал, что вот и второй год почти на исходе, и к чему ждать из года в год, когда есть так мало надежды, чтобы дела наши поправились? Он говорит, что мы теперь бедны и не будем беднее впоследствии; но что теперь мы молоды и не заметим, как старость подкрадется. Он говорит, что если люди в нашем положении хотят перед тем, как пуститься в путь, выждать, чтобы на дороге не осталось ни одной кочки, то они кончат тем, что им останется лишь одна узкая тропинка, ведущая к могиле, отец.

Надо было обладать большим мужеством, чем Тоби, чтобы опровергнуть это. Он промолчал.

– Слишком грустно и тяжело, папа, состариться и умереть с сознанием, что мы взаимно не поддержали и не успокоили один другого! Слишком больно, любя друг друга, всю жизнь изнывать в разлуке и видеть, как каждый работает отдельно, тоскует, стареет и седеет! Если бы я даже могла побороть в себе любовь к Ричарду и забыть его (что мне представляется невозможным), то каково жить мне теперь, дорогой мой папа, с сердцем, переполненным любовью к нему, чувствовать, как оно мало-помалу умирает, не имея ни одного радостного, счастливого воспоминания, которое могло бы подкрепить и утешить меня в моей тяжелой доле.

Тоби продолжал молчать. Мэг вытерла глаза и затем продолжала несколько веселее, то есть то с улыбкою, то со слезами, то смеясь, то плача:

– Итак, папа, Ричард говорил вчера, что так как он обеспечен на некоторое время работою, и я люблю его более трех долгих лет (о, гораздо дольше, если бы он знал), я должна решиться выйти за него замуж в день Нового года, в этот лучший и счастливейший, по моему мнению, день всего года, который почти всегда приносит счастье. Конечно, отец, я предупреждаю тебя очень незадолго до срока, но ведь тебе не придется ни готовить мне приданое, ни заказывать, по примеру знатных барынь, подвенечное платье. Словом, Ричард говорил так настойчиво и вместе с тем так ласково, так серьезно и мягко, что я обещала ему переговорить с тобой обо всем. И так как я получила сегодня совершенно неожиданно деньги за сданную работу, и ты голодал почти всю неделю, дорогой папа, то я и не могла устоять перед желанием сделать в сегодняшний, столь счастливый для меня день, маленький праздник для тебя. Вот почему я и приготовила это угощение и принесла его тебе.

– А он преспокойно дает ему простыть на этих ступеньках! – раздался другой голос.

Это был голос Ричарда, незаметно к ним подошедшего и ставшего перед отцом и дочерью с лицом, пылавшим как раскаленные полосы железа, по которым он весь день колотил своим тяжелым молотом. Он был красивый статный парень, хорошо сложенный, с глазами, метавшими искры, наподобие тех, которые вылетают из кузнечного горна. Черные густые волосы вились над бронзовой кожей его лба; лицо озарялось улыбкой, которая вполне оправдывала все похвалы, заключавшиеся в убедительных речах Мэг.

– Посмотрите, как остыл его обед! Верно, Мэг не сумела угодить отцу! – продолжал Ричард.

Тоби с увлечением и воодушевлением схватил тотчас руку Ричарда, собираясь так многое сказать ему, как вдруг раскрылась дверь дома, в который вели ступеньки, где обедал Тоби, и долговязый лакей чуть не попал ногой в тарелку с рубцами.

– Прочь отсюда! Что это такое? Ты, кажется, приятель, считаешь своей обязанностью вечно торчать на ступенях подъезда? Нельзя ли поделить твое расположение к нам с кем-нибудь из наших соседей? Ну, проваливай! Слышишь ты или нет?

По правде сказать, этот последний вопрос был совершенно лишний, так как они все давно убежали без оглядки.

– В чем дело? В чем дело? – спросил джентльмен, перед которым распахнули дверь.

Он выходил из дома легкой и в тоже время внушительной походкой, чем-то средним между рысцой и шагом, как только и может ходить человек на склоне лет, носящий башмаки со скрипучими подошвами, толстую золотую цепочку, свежее крахмальное белье и выходящий из своего собственного дома. Он не только не терял своего достоинства, но давал всячески понять своими приемами, какая он важная птица. – В чем дело? В чем дело?

– Неужели тебя надо умолять на коленях и заклинать всеми святыми, чтобы ты оставил в покое наши ступени? – обратился очень грубо лакей к Тоби Векку.

– Тише, тише, довольно, довольно! – прервал его хозяин. – Послушай, посыльный, – сказал господин, подзывая движением головы Тоби. – Подойди сюда! Что это у тебя там? Твой обед?

– Да, сэр, – отвечал Тоби, оставляя блюдо позади себя, в углу.

– Не оставляй его там, принеси его сюда! – командовал джентльмен. – Итак, это твой обед, да?

– Да, сэр, – повторил Тоби, причем у него потекли слюнки, так как он глазами впивался в оставленный напоследок кусок рубца, который теперь оглядывал со всех сторон неожиданно появившийся господин.

Из дома вышли еще два господина. Один из них был средних лет, слабый, тщедушный, с грустным выражением лица; руки свои он постоянно засовывал в широкие карманы узких панталон мышиного цвета, отчего края карманов оттопыривались, как собачьи уши. Весь его неряшливый облик указывал, что он редко пользовался платяной щеткой и скупился на мыло. Другой – жирный, коренастый, блестящей внешности, был одет в синий сюртук с металлическими пуговицами и белым галстуком. Лицо его было багровое, вероятно, вследствие неправильного кровообращения, вызывавшего приливы к голове, чем и объяснялось, почему его тело было так холодно именно в полости сердца.

Тот, кто так внимательно рассматривал обед Тоби, назвал первого Филером, и стал рядом с ним. Так как мистер Филер был очень близорук, то для того, чтобы разглядеть из чего состоял обед Тоби, он должен был так приблизить его к себе. Но Тоби должен был отдать справедливость Филеру и признательность, что этот джентльмен не съел его обеда.

– Вы видите перед собою, олдермен Кьют, – сказал Филер, указывая карандашом на кусок рубца, – образчик мясной пищи, известной у рабочего населения под именем рубцов.

Олдермен улыбнулся и мигнул глазом; он был большой весельчак. О, без сомнения! И притом продувной малый, и большой знаток всего! Его ничем нельзя было удивить! Он буквально читал в сердцах людей. Он хорошо понимал их, этот олдермен Кьют, за это я вам отвечаю!

– Но кто же ел рубцы? – спросил, оглядываясь, мистер Филер. – Без сомнения, рубцы являются самой невыгодной пищею из всех продуктов местного рынка, так как от них остается более всего отбросов. Известно, что при варке одного фунта рубцов теряется несравненно больше, чем от всякого другого животного вещества при варке одного фунта в тех же самых условиях. Таким образом, рубцы обходятся дороже ананасов, взращенных в теплицах. Если сосчитать количество ежегодно убиваемого скота по подлинным таблицам бойни, и если оценить по самой низкой оценке количество рубцов, полученных от этих животных, правильно разделанных мясниками, окажется, что потеря при варке этого количества была бы достаточна, чтобы прокормить гарнизон в пятьсот человек в течение пяти месяцев, по тридцать один день каждый, не исключая и февраля! Этакая расточительность! Этакая расточительность!..

При этом ужасном открытии Тоби стоял смущенный, едва держась на ногах. Казалось, он упрекал себя, что заморил голодом гарнизон в пятьсот человек.

– Кто ел рубцы? – повторял Филер, все более горячась. – Я спрашиваю, кто ел рубцы?

Тоби смиренно наклонил голову, как виновник совершенной расточительности.

– А, это вы, это вы! – воскликнул Филер. – В таком случае я сообщу вам, что вы вырываете ваши рубцы у бедных вдов и сирот.

– Я надеюсь, что нет, – отвечал Тоби слабым голосом. – Я предпочел бы умереть с голода.

– Разделите вышеприведенное количество рубцов, олдермен, на установленное статистикой число вдов и сирот, и вы получите одну двадцатую часть унции на человека. Стало быть, на долю этого человека не остается даже и одного грана. Следовательно, он вор!

Тоби был так уничтожен этим тяжким обвинением, что смотрел без малейшего чувства сожаления на то, как олдермен сам уничтожил последний кусок рубцов. На его совести, таким образом, все-таки легло меньше греха.

– А вы что на это скажете? – обратился насмешливо олдермен к господину в синем сюртуке с багровым лицом. – Вы, конечно, слышали, что говорил наш друг Филер. Теперь ваша очередь. Что вы об этом скажете?

– Да что же можно сказать? – отвечал тот иронически. – Что вы хотите, чтобы я сказал? Кто может интересоваться таким субъектом, как этот? – Он говорил про Тоби. – Наше время так развращено! Доброе старое время! Доброе ушедшее время! Вот тогда можно было любоваться здоровым народом и всем прочим; об этом даже приятно вспомнить. А теперь все это исчезло! Ах! – вздохнул краснощекий господин. – Доброе старое время, доброе ушедшее время!

К сожалению, он не определил точно, о каком старом времени он так жалеет, и также не высказался, делает ли упреки настоящему времени в том, что оно не создало ничего замечательного, создав его самого.

– Доброе старое ушедшее время! Что это было за время! Не пробуйте даже говорить мне о другом, точно также, как и о теперешних людях. Я надеюсь, что теперешнее время вы даже не называете временем. Что касается меня, то я нахожусь от него на расстоянии ста миль. Просмотрите сборник костюмов Струтта. и вы увидите, что представлял из себя посыльный в царствование какого-нибудь старого доброго короля нашей старой доброй Англии!

– Оставьте, пожалуйста! – возразил Филер. – В те времена, в лучшем случае, посыльный не имел на теле рубашки, на ногах чулок. Вряд ли Англия производила хоть одну вещь, доступную для него. Мне было бы легко доказать это статистическими таблицами.

Тем не менее, краснощекий господин продолжал восхвалять доброе старое время, великое, славное, ушедшее время. Какие возражения ему ни делали, он все повторял свое, как белка, бегающая в колесе. Он имел такое же ясное и отчетливое представление об оплакиваемом им минувшем тысячелетии, какое, вероятно, белка имела о механизме своего колеса.

Возможно, что и в бедном Тоби вера в это доброе старое время не была окончательно разрушена, так как он не знал, что думать. Одно было ясно для него, при всем его смущении, что, несмотря на разногласие этих господ в некоторых мелочах, в общем высказанные ими убеждения и мнения могли только подтвердить правильность философских рассуждений Тоби как сегодняшнего утра, так и многих других дней.

«Нет-нет, – в отчаянии думал он, – мы не способны ни на что хорошее! Мы ни к чему не пригодны! Мы рождаемся уже порочными!»

Однако в груди Тоби билось родительское сердце, возмущавшееся против такого жестокого приговора, и он не был в силах примириться с мыслью, что Мэг, еще вся под впечатлением охватившей ее мимолетной радости, была вынуждена выслушать предсказание своего будущего из уст этих трех мудрецов.

«Помоги ей Господь! – думал бедный Тоби. – Она будет иметь время сама узнать свою судьбу».

Он сделал знак молодому кузнецу увести ее. Но Ричард, отошедший в сторонку со своей невестой, так был поглощен нежным лепетом с нею, что обратил внимание на беспокойные знаки, делаемые Тоби, одновременно с олдерменом. Олдермен еще не успел высказать свое словечко, а так как он был большой философ, да еще очень практичный, – о, крайне практичный! – то он и закричал:

– Погодите! Вам известно, – обратился он к своим двум друзьям с добродушной, свойственной ему, улыбкой, – что я человек прямой, человек практичный, идущий прямо к цели, и что я никогда не ищу вчерашнего дня. Я таков! По мне нет ничего сложного и мудреного в сношениях с этим народом. Надо только уметь говорить на понятном им языке. Поэтому, мой друг посыльный, не рассказывайте мне сказок, что вам иногда нечего есть. Я знаю прекрасно, что вы даже очень вкусно едите, так как я отведал ваших рубцов, что вы и видели. Поэтому, я советую вам перестать морочить людей! Вы хорошо понимаете, что именно я хочу этим сказать! Не так ли? Ведь это весьма подходящее выражение: «перестать морочить». О, Господи, помилуй, – продолжал олдермен, вновь обращаясь к своим друзьям, – это самая простая вещь в мире – иметь дело с этим народом; только надо уметь говорить на их языке!

Какой приятный человек для простого народа был этот олдермен Кьют! Всегда веселый, всегда благодушный, игривый, а главное – удивительно проницательный!

– Согласитесь, мой друг, – продолжал этот достойный человек, – что слишком много разглагольствуют о нуждах народа, как вы, конечно, знаете. Ха-ха-ха! А я намерен окончательно упразднить эти разглагольствования! Не остановились даже перед тем, чтобы пустить в ход и такое выражение, как «околевать с голода»! Я и это упраздню, могу вас в этом уверить! – говорил он, обращаясь к своим друзьям. – Все, что только говорится о народных бедствиях, все это можно упразднить и опровергнуть, лишь бы только умеючи взяться за дело!

Тоби машинально взял Мэг под руку.

– Это ваша дочь, да? – спросил олдермен, бесцеремонно взяв ее за подбородок.

О, ведь он всегда был ласков с простым народом, этот почтенный мистер Кьют! Он так умело с ним обращался! Уж поистине про него можно было сказать, что он не был горд!

– Где ее мать? – спросил достойный муж.

– Она скончалась, – отвечал Тоби. – ее мать была белошвейкой, и Бог призвал ее к себе, когда родилась ее дочь.

– Но все-таки, надеюсь, не для того, чтобы и на том свете она занималась починкой белья? – шутовски заметил олдермен.

Очень возможно, что в уме Тоби не укладывалось представление жизни жены на небе в иных рамках, чем те, в которых протекала ее скромная, полная труда земная жизнь, но все-таки можно себе позволить сделать один вопрос: «Если бы миссис Кьют, почтенная супруга олдермена Кьюта, отошла в лучший мир, то стал бы олдермен Кьют изображать ее в смешном виде, занимающейся на небе каким-нибудь повседневным пустым делом?»

– А вы, конечно, ухаживаете за нею? – обратился Кьют к кузнецу.

– Да, – коротко отвечал тот, уязвленный этим грубым вопросом олдермена, – и в день Нового года будет наша свадьба.

– Что вы хотите этим сказать? – воскликнул Филер с насмешкою. – Вы женитесь?

– Ну, конечно, мы давно решили это, сэр, и торопимся…

– Ах, – воскликнул Филер со стоном, – олдермен, упраздните брак; это лучшее, что вы можете сделать! Женитьба, брак; брак, женитьба! Ведь это полное отсутствие самых элементарных познаний политической экономии у этих несчастных; полная непредусмотрительность, полная развращенность! Боже! Где же предел, чтобы… Нет, вы взгляните только на эту парочку.

Мэг и Ричард вполне заслуживали, чтобы ими любовались, и, глядя на них, ничего не могло казаться естественнее их брака.

– Если бы какой-нибудь человек дожил до возраста Мафусаила, – сказал Филер, – и, отдав всю свою долгую жизнь на служение этому народу, собрал столько фактов и цифр, что мог бы соорудить из них самые высокие горы, то и тогда он так же мало мог бы убедить их, что они не имеют ни права, ни надобности жениться, как и не имели права родиться. А нам-то ведь это хорошо известно; мы давно доказали это как математическую истину.

Олдермен Кьют, которого вся эта сцена очень забавляла, начал с того, что приложил указательный палец правой руки к боку носа, как бы говоря своим двум приятелям: «Внимательно смотрите на меня, не теряйте из вида практического человека».

Потом он подозвал к себе Мэг.

– Подойди ко мне, моя малютка, – сказал он ей.

Ее жених уже несколько времени чувствовал, как в нем закипало негодование, и кровь приливала к голове. Все-таки, пересилив себя, он вместе с нею смело подошел к олдермену и остался возле нее. Тоби продолжал держать Мэг под руку, окидывая всех присутствующих недоумевающим, испуганным взором.

– Теперь, малютка, я вам дам в двух словах добрый совет, – сказал олдермен Кьют, обращаясь к молодой девушке со своей обычной развязностью и бесцеремонностью. – Так как я – здешний судья, то моя обязанность давать советы. Вы, конечно, знаете, что я занимаю эту почтенную должность?..

Мэг скромно ответила ему, что ей это не было известно. Но, конечно, все остальные должны были знать, что олдермен Кьют судья и притом судья скорый и деятельный! Если его заслуги не ослепляли людей, то потому лишь, что люди были слепы!

– Вы собираетесь выйти замуж, говорите вы, – продолжал Кьют. – Для девушки это не слишком пристойно, нескромно. Но не в этом дело! Раз вы будете замужем, у вас неизбежно будут ссоры с мужем, и вы будете несчастной женщиной. Вы, вероятно, думаете, что это не так, но раз я говорю вам это, у вас не должно быть сомнения. И вот я честно и прямо предупреждаю вас, что я решил упразднить несчастных женщин. Поэтому, избегайте являться мне на глаза. У вас будут дети – мальчики, которые вырастут негодяями и будут слоняться по улицам, голодные и оборванные. Обратите внимание, моя милая, что я без всякого сожаления переловлю их всех до одного и осужу, так как я решил упразднить маленьких оборванцев. Быть может, ваш муж умрет молодым (что очень вероятно), оставив вас с ребенком на руках. Хозяин квартиры за неплатеж выселит вас, и вы останетесь посреди улицы. Если это случится, не вздумайте, голубушка, бродить по моему участку. Я твердо решил упразднить всех нищенствующих матерей и всех вообще бродячих матерей без исключения. И не думайте оправдываться передо мной болезнью или многочисленностью семьи, так как я решил упразднить всех больных и слабых и маленьких детей (я надеюсь, что вы знакомы с церковной службой, хотя опасаюсь, что нет). И если от отчаяния, неблагодарности или неверия вы, попирая самые священные законы, попытаетесь наложить на себя руки, то знайте, что я вас не пощажу, так как решил окончательно упразднить самоубийство. И я должен сознаться, – прибавил с обычною ему самодовольной улыбкой олдермен, – что более всего стремлюсь к упразднению самоубийств. Итак, не делайте даже попытки в этом направлении! Так, кажется, принято выражаться? Ха-ха-ха! Теперь мы, кажется, поняли прекрасно друг друга!

Тоби не знал радоваться ему или сокрушаться, когда он увидел, как Мэг, смертельно побледнев, бессознательно отняла свою руку от жениха.

– Что же касается вас, глупый вы пес, – сказал олдермен, обращаясь к молодому кузнецу с сугубой веселостью и снисходительностью, – то ответьте мне, с чего вы затеяли жениться? С какой радости вздумали вы жениться? Если бы я был красив, молод и сложен, как вы, мне было бы стыдно, как какой-нибудь размазне, сидеть пришитым к юбке женщины. Разве вы не понимаете, что когда вам не минет еще и тридцати лет, она будет уже старухой? Хороши вы будете, когда следом за каждым вашим шагом будет плестись оборванная женщина с кучею детей в лохмотьях!

О, он хорошо умел издеваться над бедным людом, этот почтенный олдермен Кьют!

– Ну, теперь довольно! Уходите своей дорогой, раскайтесь в своих грехах и бросьте безумную мысль жениться в день Нового года! Вы все иначе будете смотреть на вещи в день следующего Нового года. На молодого красавца парня, как вы, заглядятся все молодые девушки!.. Марш! Проваливайте!..

Они удалились, но уже не держа друг друга за руки, не обмениваясь горячими, влюбленными взглядами. Она шла вся в слезах, он угрюмо, понурив голову. Неужели это были те самые два сердца, радость и счастье которых живительною струею наполняли удрученную горем и заботами душу старого Тоби? Нет, нет! Олдермен (да благословит его Бог) сумел упразднить и эти сердца!

– Так как вы случились у меня под рукой, – обратился олдермен к Тоби, – то отнесите сейчас мое письмо. Только я не знаю, довольно ли быстро вы шагаете? Ведь вы уже достаточно стары?

Тоби, в это время следивший глазами за бедной Мэг, как бы бессознательно, видимо делая над собою усилие, процедил сквозь зубы, что он еще очень проворен и силен.

– Сколько вам лет? – спросил олдермен.

– За шестьдесят, сэр, – отвечал Тоби.

– О, этот человек здорово перевалил за средний век, как вы видите! – воскликнул с возмущением Филер, как будто его выводили из терпения.

– Я сам чувствую, что я злоупотребляю, сэр, – сказал Тоби. – Я еще сегодня утром сомневался в своем праве на жизнь…

Но олдермен резко оборвал его, вручая письмо, которое вынул из кармана. Тоби должен был получить шиллинг, но Филер, доказав ему, что это значило бы ограбить других людей, убедил его получить лишь шесть пенсов, и он был очень доволен и этой добычей. Взяв своих обоих друзей под руки, олдермен удалился с победоносным видом, но, по-видимому, что-то забыв, тотчас вернулся обратно.

– Посыльный! – окрикнул он.

– Сэр? – откликнулся Тоби.

– Обращайте побольше внимания на вашу дочь. Она чересчур красива.

– Кончится тем, что и ее красоту почтут за украденную у кого-нибудь, – пробормотал Тоби, посматривая на полученные шесть пенсов, которые держал в руках, и с грустью думая о своих рубцах. – Меня не удивит, если скажут, что она украла свежесть своего лица у знатных барынь. О, я нисколько не удивлюсь! Это право ужасно!

– Она слишком красива, любезный, – повторил олдермен. – Все говорит за то, что она пойдет по дурному пути. Для меня это вполне ясно. Обратите же внимание на то, что я вам говорю. Следите за нею!

Проговорив эти слова, он торопливо зашагал за своими двумя приятелями.

– Всюду зло! Всюду зло! – шептал Тоби, скрестив руки. – Нам, уже рожденным порочными, нет места на земле!

Не успел он произнести эти слова, как над ним раздался перезвон курантов – полно, мощно, звучно, – но не слышалось в них Тоби обычных звуков ободрения, ни единого!

– Это не прежние колокола! – воскликнул старик Тоби, внимательно к ним прислушиваясь. – Я не слышу ни одного моего любимого звука! Да почему бы это могло быть? Мне также мало дела до грядущего Нового года, как и до уходящего. Мне бы хотелось лишь умереть!

Колокола продолжали наполнять воздух своим гулом.

– Упраздните их! Упраздните их! – говорили они. – Доброе старое время! Факты и цифры! Факты и цифры! Упраздните их! Упраздните их!

Наконец в голове Тоби все перепуталось. Он сжал голову обеими руками, как бы желая помешать ей расколоться. Это движение случилось весьма кстати, так как он почувствовал в руках письмо олдермена и, вспомнив о данном ему поручении, невольно зашагал своею обычною рысцою и скоро скрылся из виду.