Дилетанты!

Музыка состоит из звуковых волн, с которыми мы сталкиваемся в определенное время и в определенных местах: вот они появляются, вот мы их ощущаем — и вот их уже нет. Наши впечатления от музыки определяются не только этими волнами, но и контекстом, в котором они появляются. Многие верят, что в великом искусстве скрыто некое таинственное и присущее только ему качество, благодаря которому шедевры так глубоко воздействуют на нас. Этот «атом» еще никому не удалось изолировать, но мы знаем, что социальные, исторические, экономические и психологические факторы влияют на наше восприятие так же, как и само произведение. Искусство не существует в вакууме. И из всех искусств именно музыка, будучи эфемерной, в большей степени является опытом, нежели вещью: важно, где вы ее услышали, сколько вы за нее заплатили, кто еще был с вами.

Процесс создания музыки, одежды, скульптур и картин или даже еды оказывает на нас совершенно иное и, возможно, более благотворное воздействие, чем простое потребление этих же вещей. И все же в течение очень долгого времени государство в своем отношении к преподаванию и финансированию искусства никак не поощряло творчество среди широких слоев населения. Часто может показаться, что власть имущие не хотят, чтобы мы наслаждались творчеством: они предпочитают поддерживать культурную иерархию, которая обесценивает наши любительские усилия и поощряет потребление, а не созидание. Звучит так, будто я верю, что существует какой-то мировой заговор — я так, конечно же, не считаю, — но ситуация, в которой мы находимся, фактически такова, как если бы заговор был реален. То, как нас учат музыке, и то, как она социально и экономически позиционируется, влияет на то, как интегрируется (или не интегрируется) музыка в нашу жизнь, и даже на то, какая музыка может появиться в будущем. Капитализм тяготеет к созданию пассивных потребителей, и во многих отношениях эта тенденция контрпродуктивна. Именно наши инновации, наше творчество в конечном итоге способствуют развитию многих отраслей, о которых так сразу этого и не подумаешь.

ПОЕДАНИЕ КОНСЕРВИРОВАННОГО ЛОСОСЯ НА БЕРЕГУ ФОРЕЛЕВОЙ РЕЧКИ

Марк Кац в своей книге «Поимка звука: Как технология изменила музыку» объясняет, что до 1900 года целью музыкального образования в Америке было «научить создавать музыку». Все изменилось с появлением проигрывателя и записанной музыки в начале ХХ века. Я знаю, что вы, должно быть, сейчас думаете: неужели я, человек, проживший почти всю жизнь на деньги с продаж альбомов, могу всерьез считать, что технологии, повлиявшие на наше восприятие музыки, не очень-то пошли на пользу творческим личностям, таким, как я, да и вообще на пользу культуре?

Конечно, в больших городах люди всегда могли пойти послушать выступления профессиональных музыкантов. Даже в маленьких городках артисты за деньги играли на танцах и свадьбах — и продолжают играть сегодня. Не вся музыка исполнялась любителями. Но 100 лет назад большинство людей жили за пределами больших городов и могли насладиться музыкой только в исполнении друзей и членов семьи. Таким образом, многие, вероятно, никогда не слышали оперу или симфонию. Была, конечно, вероятность услышать музыку в исполнении странствующей группы, но по большей части людям за пределами крупных городов оставалось уповать только на собственные исполнительские возможности. (К началу ХХ века была создана сеть из десяти тысяч региональных исполнительских центров под названием Шатокуа, где люди могли слушать музыку и лекции приезжих исполнителей.A)

Эллен Диссанайк, культурный антрополог и автор книги “Homo Aestheticus”, говорит, что в ранние времена — в доисторические времена — искусством занимались сообща, это укрепляло сплоченность группы и тем самым повышало ее шансы на выживание. Другими словами, письмо (рассказывание историй), музыка и искусство имели практическое применение с эволюционной точки зрения. Может быть, в музыке действует тот же принцип, что и в игровых видах спорта: с тем, с чем не может справиться музыкант в одиночку, справится музыкальная «команда». Музицирование учит вещам, выходящим далеко за рамки написания песен и их исполнения.

Однако в современную эпоху стало считаться, что искусство и музыка являются продуктом индивидуальных усилий, а не тем, что порождается сообществом. Распространился стереотип гения-одиночки, повлиявший на наши представления о возникновении культуры. Зачастую мы думаем, что можем и даже должны полагаться на блаженных пророков, которые приведут нас в какое-то новое место, одарят своим прозрением и творениями, и, конечно же, эти пророки — кто угодно, но не мы. Идея не нова, но распространение коммерческих записей привело к гораздо более быстрому смещению парадигмы. Их распространение означало, что космополитичную музыку людей, которые жили в больших городах (музыку профессионалов), и даже музыку профессиональных музыкантов из далеких стран теперь можно было услышать повсюду. Любители и местные музыканты, вне всяких сомнений, были этим несколько напуганы.

Как уже рассказывалось в четвертой главе, первые проигрыватели могли не только воспроизводить музыку, но и записывать, поэтому в течение недолгого времени любой непрофессионал имел возможность стать записывающимся артистом. Поскольку качество этих записей было не очень хорошим, в основном они делались в жанре художественной декламации — люди просто записывали свою болтовню. Этакие аудиописьма. Или аудиооткрытки. Топорные записи местных певцов и салонных музыкантов некоторое время сосуществовали с записями профессионалов, которые распространяли производители проигрывателей. Но довольно скоро компании поняли, что можно заработать больше денег, если поток музыки будет односторонним, поэтому функция записи была устранена. Современная культура полна примеров того, как творческая работа непрофессионалов сводится на нет усилиями компьютерных компаний или разработчиков программного обеспечения, а также охранителей и лоббистов, продвигающих законы об авторских правах и интеллектуальной собственности. Музыкантов-любителей насильно задвинули на второй план. Вот вам и рынок, угождающий воле народа!

Джон Филип Суза твердо верил в значимость непрофессиональных музыкантов. Вот что он написал в своем эссе 1906 года «Угроза механической музыки»:

Широкая любовь к искусству проистекает из певческой школы, светской или духовной; из деревенского оркестра и изучения игры на тех инструментах, которые ближе всего к народу. У рабочего класса в Америке больше пианино, скрипок, гитар, мандолин и банджо, чем во всем остальном мире… [но теперь] их замещают автоматические музыкальные устройства.

Ибо когда в домах музыку можно будет услышать без труда изучения и без медленного процесса приобретения техники игры, полное исчезновение музыкантов-любителей станет лишь вопросом времени…

Волна дилетантизма будет сходить на нет, и рано или поздно останутся только механические устройства и профессиональные исполнители.

Но что будет с народной глоткой? Не пересохнет ли она? Что будет с национальной грудью? Не ввалится ли она?

Мне нравятся эти выражения — «народная глотка», «народная грудь»! Напоминает Уолта Уитмена.

Сельский танцевальный оркестр из скрипки, гитары и аккордеона должен был время от времени отдыхать, и в этот перерыв публика получала возможность пообщаться и отдохнуть. Теперь же, с приходом неутомимого механизма, возникает опасность, что танцы перестанут быть здоровым развлечением.

Это интересный нюанс, о котором вспоминают довольно редко. Суза говорит о том, что промежутки между выступлениями столь же важны — по крайней мере, в социальном плане, — как и сами выступления. Моменты, когда нас не развлекают, так же важны, как и само развлечение. Возможно, нет ничего хорошего в долгой непрерывной музыке. Немного нелогично, но я с ним, пожалуй, соглашусь. Перспектива прослушивания записанной музыки казалась Сузе «столь же неудачной и нелепой, как [поедание] консервированного лосося на берегах форелевой речки».

Да, возможно, Суза был паникером со своенравным характером, но в чем-то он точно был прав насчет непрофессиональных музыкантов. Я сам начинал когда-то без специального образования. В течение многих лет мои амбиции не простирались дальше музицирования с друзьями для собственного удовольствия. Некоторые мои песни, ими я горжусь больше всего, появились благодаря наивному энтузиазму, а не из профессиональных соображений. Создание музыки всегда подразумевало общение, и в процессе я встречал людей, которых иначе точно не встретил бы. Застенчивость и неумение вести себя в обществе я прятал за музыкой, благодаря чему мне было проще уживаться с окружающими. Все это шло в придачу к занятиям музыкой, причем техничность и виртуозность ценились очень мало.

К категории дополнительных благ можно также отнести позицию дилетанта «мне всё до лампочки». Испанский режиссер Фернандо Труэба утверждает, что у многих режиссеров лучшие фильмы те, с которыми они особо не парились. В таких фильмах, по его словам, больше души, чем в «шедеврах», в которые режиссер вкладывал всего себя. Дилетантство (или, по крайней мере, отсутствие претенциозности) часто идет только лишь на пользу.

По словам Марка Каца, многие учителя считали, что записанная музыка будет поощрять детей заниматься музыкой. Когда фонограф еще только появился, в школах немного сомневались, стоит ли его применять, пока несколько видных педагогов не высказались в его пользу. Лоуренс Эрб, например, утверждал, что «механические проигрыватели повышают интерес к музыке и стимулируют желание самостоятельно ею заниматься». Но если в тот момент и был какой-то рост числа музыкантов-любителей, вскоре он прекратился.

Хотя то, что слушала элита до 1900 года, конечно, отличалось от того, что нравилось массам, в чем-то их вкусы были схожи. Навязчивые мелодии, которыми пестрели популярные итальянские оперы — те самые, что сегодня мы считаем высоким искусством, — пели фермеры и играли духовые оркестры на городских площадях. Эти арии были поп-музыкой своего времени. Не стоит думать, что простым людям музыка навязывалась «сверху»: она действительно была популярна. И все же до тех пор, пока существовала аристократия, или элита, она так или иначе проповедовала идею, что определенные виды музыки и искусства лучше других: они более утонченные и могут быть оценены лишь немногими.

Записи, каким бы жестяным или колючим ни было их звучание, позволяли каждому услышать этих утонченных и искусных артистов. Музыкальное образование бурно развивалось, и вскоре акцент сместился: упор делался на изучение и понимание музыкальных форм, а не на их создание. Новая педагогическая цель состояла в том, чтобы познакомить студентов со всеми видами музыки и ранее недоступными жанрами. Мало того что акцент был сделан на прослушивание, цель состояла в том, чтобы заставить детей признать превосходство определенных видов музыки над иными, грубыми и более популярными формами.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА МУЗЫКА?

Действительно ли одна музыка лучше, чем другая? Кто это решает? Как мы воспринимаем музыку и почему одну считаем хорошей, а другую — не очень?

Как и Эллен Диссанайк, многие думают, что, хотя вы и не можете починить протекающую раковину с помощью музыки, она все же полезна человечеству — будь это не так, она не играла бы такую заметную роль в нашей жизни. Многие также уверены, что некоторые виды музыки оказывают более благотворное воздействие, чем другие. Какая-то музыка может сделать вас лучше, а другие ее виды могут быть даже вредными (и речь идет не о повреждении барабанных перепонок) — по крайней мере, они точно не смогут поднять вам настроение. Предполагается, что, услышав «хорошую» музыку, вы каким-то образом станете более нравственным человеком. Но как это работает?

Происхождение тех, кто определяет, что хорошо, а что плохо, во многом объясняет эту позицию. Музыка довольно часто используется для того, чтобы установить связь между любовью к высоким искусствам и экономическими успехами и статусом. Канадский писатель Колин Иток пишет о том, что, с тех пор как в сети магазинов 7-Eleven, а также в лондонском метро и в метро Торонто стала звучать классическая музыка, было отмечено снижение грабежей, нападений и вандализма. Впечатляюще! Музыка все-таки может повлиять на поведение, в конце концов! Эта статистика служит доказательством того, что некоторые музыкальные произведения действительно обладают магическими, морально возвышающими свойствами. Открывается великолепная возможность для маркетинга! Но есть и другая точка зрения, согласно ей, это лишь тактика, с помощью которой можно заставить некоторых людей чувствовать себя нежеланными. Они знают, что это не «их» музыка, и чувствуют, будто им говорят (цитирую Итока): «Не задерживайтесь, это не ваше культурное пространство». Другие называют эту тактику «музыкальным спреем от насекомых». Это лишь способ использования музыки для создания определенного социального пространства.

Экономист Джон Мейнард Кейнс даже утверждал, что многие виды любительской и популярной музыки на самом деле снижают моральный статус человека. По большому счету нам внушают, что классическая музыка и, возможно, некоторые виды джаза способны морально исцелять, тогда как хип-хоп, клубная музыка и, конечно же, хеви-метал лишены каких-либо позитивных моральных качеств. В моем изложении все это звучит немного смешно, но такие предположения продолжают влиять на многие решения относительно различных видов искусств и на то, как выборочно они поддерживаются.

Джон Кэри, английский литературный критик, публикующийся в The Sunday Times, написал замечательную книгу под названием «Какой прок от искусства» (What Good Are The Arts), которая иллюстрирует, как официально санкционированное искусство и музыка становятся привилегированными. Кэри цитирует философа Иммануила Канта: «И вот я говорю: прекрасное есть символ нравственно доброго; и, только принимая это во внимание, оно и нравится… причем душа сознает и некоторое облагораживание и возвышение над восприимчивостью к удовольствию». Итак, согласно Канту, причина, по которой мы находим некое произведение искусства красивым, заключается в том, что мы ощущаем — вот только как мы это угадываем, интересно знать, — будто в нем кроется возвышающая нас, внутренняя, доброжелательная, нравственная сущность, и нам это нравится. С этой точки зрения удовольствие и моральный подъем связаны. Нет ничего хорошего в просто удовольствии, без всей этой красивой подоплеки, но в сочетании с моральным подъемом удовольствие, скажем так, простительно. Все эти рассуждения могут показаться мистическими и немного глупыми, особенно если принять во внимание относительность стандартов красоты. В протестантском мире Канта все формы чувственности неизбежно ведут к распущенности и вечному проклятию. Удовольствие нуждается в нотке морали, чтобы стать приемлемым.

Гёте, посетив Дрезденскую галереюB, отмечал: «Я вошел в этот храм, и моему восхищению не было предела». Он имел в виду положительные и возвышающие эмоции, а не страх и трепет перед перспективой встречи с ветхозаветным Богом. Уильям Хэзлитт, блестящий эссеист XIX века, сравнивал посещение Национальной галереи на Пэлл-Мэлл с паломничеством в «святую святых… [акт] преданности, совершаемый в храме искусства». И вновь кажется, что рисуется портрет бога искусства — великодушного бога, который не поразит молодого Уильяма молнией за случайный эстетический грех. Если такое наказание звучит как преувеличение, имейте в виду, что незадолго до Хэзлитта человека действительно могли сжечь на костре за мелкое богохульство. И если понимание тончайших сфер искусства и музыки сродни молитве в храме, то и художественное богохульство должно иметь свои последствия.

Если высокое искусство полезно для нас, напрашивается логический вывод, что его можно прописать как лекарство. Подобно прививке, оно может приостановить и, возможно, даже обратить вспять наши низменные наклонности. Поэт-романтик Сэмюэл Тейлор Кольридж писал, что бедняки нуждаются в искусстве, «которое очистило бы их вкусы и отучило бы их от разврата и низменных привычек». Чарльз Кингсли, английский романист XIX века, был еще более откровенен: «Картины пробуждают во мне благословенные мысли — почему не в тебе, брат мой? Верь этому, изнуренный трудом рабочий, несмотря на твой грязный переулок, твое тесное жилище, твою худую, бледную жену, верь этому и ты, и когда-нибудь ты получишь свою долю красоты». Галереи, подобные Уайтчепел в Лондоне, открывались в рабочих районах, чтобы угнетенные могли прочувствовать вкус к прекрасному. Мне самому довелось заниматься ручным трудом, и я могу засвидетельствовать, что иногда пиво, музыка или телевизор — это все, к чему вы готовы в конце долгого дня тяжелой физической работы.

За океаном титаны американской промышленности продолжили эту тенденцию. Они основали Метрополитен-музей в Нью-Йорке в 1872 году, заполнив его произведениями из своих огромных европейских коллекций в надежде, что это место объединит разнообразные слои населения — задача неотложная, учитывая растущее количество иммигрантов. Один из основателей Метрополитен-музея Джозеф Ходжес Чоут писал: «Знание искусства в его высших формах красоты зачастую гуманизировало, воспитывало и совершенствовало практичных и трудолюбивых людей».

Покойный Томас Ховинг, директор Метрополитен-музея в 1960–1970-х, и его соперник Джон Картер Браун, занимавший в эти же годы аналогичную должность в Национальной галерее искусства в Вашингтоне, считали, что демократизировать искусство — значит заставить всех любить то, что нравится им самим. То есть дать всем понять, что здесь, в главных музеях, собраны лучшие экспонаты, важные экспонаты, экспонаты с мистической аурой. Ниже, слева, — рекламная кампания, которую Метрополитен-музей вел в 1960-е в журнале Life.C Идея заключалась в том, что даже уменьшенные до размеров открытки репродукции проверенных шедевров все равно могли бы просветить американские массы. И так дешево!

Музыку преподносили (и продолжают это делать) подобным образом. Ниже, справа, — рекламное объявление, которое не так давно появилось в The New York Times Book Review.D Оно не о том, как научиться играть для собственного удовольствия или самовыражения, а о том, как научиться ценить классику больше, чем любую другую музыку, которую вы и ваши жалкие друзья могли бы сыграть. Цена немного выше, чем $1,25, которые требовал Метрополитен-музей когда-то, но времена изменились. Эффект, однако, тот же: заставить вас беспокоиться и сомневаться в том, что вы знаете, в том, что вам нравится, и показать выход из этой ситуации.

Такой ход мыслей побудил Ховинга и других к созданию теперь повсеместных врéменных музейных выставок-блокбастеров. Первая из них, как известно, привела Тутанхамона к массам — или, выражаясь точнее, привела массы к Тутанхамону. Эти выставки «достигли масс» и превратили Метрополитен-музей и другие музеи-единомышленники в храмы, где всем были рады. Уже довольно трудно вспомнить, что Метрополитен-музей когда-то был вычурным, пыльным старым заведением, и благодаря этой выставке он постепенно начал становиться суперпопулярным. Вот его показатели посещаемости выставок-блокбастеров:

- «Сокровища Тутанхамона» (1978–1979) — 1 360 957 посетителей;

- «“Мона Лиза” Леонардо да Винчи» (1963) — 1 077 521 посетителей;

- «Коллекции Ватикана: папство и искусство» (1983) — 896 743 посетителей;

- «Художники в Париже: 1895–1950» (2000–2001) — 883 620 посетителей;

- «Происхождение импрессионизма» (1994–1995) — 794 108 посетителей;

- «Квадрига святого Марка» (1980) — 742 221 посетителей;

- «Пикассо в Метрополитен-музее» (2010) — 703 256 посетителей.

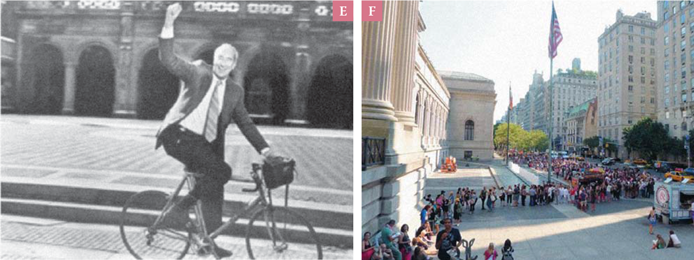

При этом Ховинг по-простому ездил на велосипеде, так что вряд ли он жил исключительно в мире высокого искусства.E На самом деле его пребывание на должности ответственного за парки Нью-Йорка (до того как он присоединился к Метрополитен-музею) было невероятно плодотворным и изменило жизнь многих обычных жителей города. Ховингу предложили работу несмотря на отсутствие опыта в музейной сфере, поэтому его успех опровергает идею, будто мы должны доверять только экспертам. Именно Ховинг ограничил движение машин через Центральный парк по воскресеньям, и именно он открыл более сотни скверов по всему городу, на пустырях и в самых необычных и неиспользуемых секторах недвижимости.

А теперь добавьте к списку блокбастеров выставку Александра Маккуина 2011 года, на которую люди часами стояли в очереди в удушливую жару.F Если честно, я могу понять популярность выставки Маккуина, но причины популярности других выставок для меня более загадочны. Показ платьев Маккуина обладал своего рода трансгрессивной аурой: они явились будто из научно-фантастической оперы или из фэнтезийного мира с элементами эротики наподобие «Игры престолов». Вы словно оказывались в немного жуткой альтернативной вселенной. Выставка стала не просто модным показом: этот причудливый потусторонний мир воспринимается как гораздо более популистский, чем, скажем, «Квадрига святого Марка».

Джон Кэри в значительной степени разрушает идею о том, что способность ценить высокое искусство идет кому-либо на пользу (тут я делаю допущение, что мы можем применить его аргументы не только к изобразительному искусству, но и к музыке). Как, спрашивает он, можно поверить, что искусство (или музыка) поощряет нравственное поведение? Он приходит к выводу, что отождествление нравственной чуткости с любовью к высокому искусству проистекает из классовых различий. «Значения, — пишет он, — не присущи объектам. Они зависят от интерпретации. Высокое искусство привлекает меньшинство, чей социальный ранг выше, чем у тех, кто просто борется за выживание». Тот факт, что такое искусство не имеет практического применения, лишь усиливает его привлекательность.

Такой ход мыслей приводит Кэри к следующему выводу насчет идеи, будто «искусство формирует характер»:

Кто-то говорит: «То, что я чувствую, более ценно, чем то, что чувствуешь ты». В предположении, что высокое искусство придает жизни смысл, есть врожденное высокомерие по отношению к массам людей, которые не принимают таких форм… и подспудный намек, что их жизнь менее достойна и менее ценна. Религия искусства делает людей хуже, потому что она поощряет презрение к тем, кого считают лишенными художественного вкуса.

Хотя постоянно поддерживается идея, будто искусство предназначено для всех и все могут извлечь из него выгоду, я бы не сказал, что широкая презентация искусства полностью демократична. Эта открытая, на первый взгляд, версия культуры на самом деле довольно иерархична. Смотрите, слушайте, цените, но даже не думайте, что когда-нибудь сможете сделать это сами! Всё, что считалось «настоящим искусством», не имело ничего общего с реальностью повседневной жизни. Британский искусствовед ХХ века Клайв Белл писал: «Чтобы оценить произведение искусства, мы должны отбросить все житейское, любое понимание его идей, любые привычно возникающие эмоции».

«Качественные» работы считаются вневременными и универсальными. Такие люди, как Белл, утверждают, что эти произведения были бы хороши практически в любом контексте. Шотландский философ эпохи Просвещения Дэвид Юм настаивал на том, что существует неизменный стандарт и что «[он] был повсеместно найден, чтобы приносить удовольствие во всех странах и во все времена». Подразумевается, что великое произведение, если оно действительно великое, не должно отождествляться со своей эпохой и местом. Нам ни к чему знать, как, почему или когда оно было задумано, изготовлено, представлено или продано. Великое произведение существует независимо от всего мирского, трансцендентного и неземного.

Это абсолютная чушь. Очень немногие из работ, которые мы сейчас считаем «вневременными», изначально такими и задумывались. Кэри приводит в пример Шекспира, который нравился далеко не всем: Вольтер и Толстой не слишком его жаловали, а Дарвин находил его «невыносимо скучным». В течение многих десятилетий его произведения высмеивались как низкопробные и массовые. То же самое можно сказать и о таком «великом» художнике, как Вермеер, которого «реабилитировали» лишь совсем недавно. Общество постоянно меняет свои ценности. Британская трип-хоп-группа Morcheeba, с которой мне довелось посотрудничать, превозносила достоинства американской группы 1970-х годов под названием Manassas. В молодости эта группа не была мне интересна — я знал, что они прекрасные музыканты, но никак не отождествлял себя с их музыкой, — но вполне мог допустить, что новое поколение музыкантов, лишенное моих предрассудков, может увидеть их в другом свете. Не уверен, что эта конкретная группа когда-либо возводилась на «вневременной» пьедестал, но были и такие группы. Я открыл для себя электрические джемы Майлза Дэвиса из 1970-х годов относительно поздно — когда они вышли, критики приняли их в штыки, — но теперь выросло целое поколение музыкантов, боготворящих эти записи и черпающих в них вдохновение.

Художник Александр Меламид высмеял убеждения о мистической и моральной силе искусства с помощью слайд-шоу из фотографий, на которых он держит репродукции известных шедевров таких художников, как Ван Гог и Сезанн, перед сельскими жителями в Таиланде. Не без иронии он рассказывал о своих надеждах, что знакомство с этими «духовными» произведениями возвысит «язычников» и что произведения искусства, возможно, даже обладают некоторыми целебными свойствами. Это было уморительно отчасти потому, что Меламид в течение всего показа сохранял невозмутимое выражение лица, но суть, так или иначе, была очевидна: вне контекста великие западные шедевры не обладают преображающим эффектом, которого от них принято ожидать там, откуда они родом.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Оперные залы, балет и крупные художественные музеи получают больше финансирования — причем не только от правительства, — чем популярное искусство, популярные музыкальные площадки. Это объясняется тем, что им на протяжении большей части XX века придавалась нравоучительная ценность, причем судили о них люди привилегированного класса.

Впрочем, в Америке эти процессы уже не так очевидны, так как бóльшая часть спонсорства и аудитории для этих институтов больше не поступает из среды «старых денег». Класс и богатство не всегда шли бок о бок, но теперь, возможно, они становятся синонимами. Быть членом клуба, который поддерживает «очаги культуры», — это способ для техасского нефтяника или торговца оружием выдавать себя за культурного человека. Этот образ настолько распространен, что уже превратился в клише. Джетт Ринк, персонаж Джеймса Дина в фильме «Гигант» (Giant), разбогател благодаря добыче нефти, после чего пытался прослыть в обществе человеком с изысканным вкусом. Во многих отношениях новые богачи подражают старым богачам и ценят то же самое. (Забавно, что технологические магнаты, разбогатевшие ботаны, не следуют этой схеме — они, кажется, не особо заинтересованы в присоединении к таким клубам.)

Финансирование хорошо зарекомендовавших себя общественных институтов, ответственных за «качественную» музыку, — это не только закрепление статуса, но и, как следствие, изоляция многих видов музыки или искусства и препятствование дилетантизму в целом. Хэзлитт писал, что термин «профессиональное искусство» содержит в себе противоречие… Искусство — удел гениев, а быть гением — не профессия». Это, по-видимому, означает, что никакая помощь или поддержка не могут принести много пользы — так зачем вообще финансировать искусство? Но я думаю, он, скорее, имеет в виду, что мы должны поддерживать гениев, а остальных — недаровитых и непрофессиональных — оставить на обочине. Марджори Гарбер в своей книге «Покровительствуя искусству» (Patronizing the Arts) опровергла эту идею, написав: «По такой логике финансирование [искусства] было в некотором смысле обречено на парадокс: подготовка, обучение и воспитание профессиональных художников могли применяться только к неправильным художникам, негениям». Заколдованный круг: одобренное произведение, которое выставляется в различных учреждениях, должно быть по определению хорошим, потому что оно уже принято этими учреждениями. Порочный круг, но в этом, мне кажется, и заключается идея.

Помимо своей работы в качестве экономиста барон Кейнс был вовлечен в организацию под названием Совет содействия музыке и искусству — правительственное учреждение по финансированию искусства, позже оно превратилось в Совет по искусствам Великобритании. Совет был создан во время Второй мировой войны для сохранения британской культуры. Кейнс, однако, не любил массовую культуру, поэтому далеко не все вещи квалифицировались как достойные внимания этого учреждения. «Кейнс не был другом для бродячих менестрелей и любительских театров», — заметил как-то Кеннет Кларк, директор Лондонской национальной галереи, а позже ведущий популярного телесериала «Цивилизация». Давняя помощница Кейнса Мэри Глазго соглашалась: «Во главе угла были стандарты и сохранение серьезного профессионального уровня, а не сомнительные концерты в деревенских клубах».

Если мы примем точку зрения XIX века, согласно которой профессиональная классическая музыка идет всем нам на пользу, то из этого следует, что финансирование музыки является скорее мерой поддержки общественного здоровья, чем вкладом в индустрию развлечений. Финансирование «качественной» работы в таком случае становится неизбежным, потому что это на благо всем — даже если не все мы это увидим. Голоса посчитаны — любители проиграли с разгромным счетом. (Совет по искусству, однако, изменил свои правила после смерти Кейнса.) Между тем, казалось, не было никакой надежды научить людей развивать свой собственный талант — человек либо рождается с ним, либо нет. Хэзлитт, Кейнс и им подобные не отдают должное тем преимуществам, которыми могут обладать любительские музыкальные произведения. По их мнению, мы должны быть счастливыми потребителями, довольными тем, что просто стоим в стороне и восхищаемся славными усилиями назначенных свыше гениев. При этом нам не объясняется, как друзья Кейнса, такие как Вирджиния Вулф или его жена, балерина Лидия Лопокова, отточили собственные навыки.

Элитарность — не единственная причина, по которой «храмы качества» так щедро финансируются. Нельзя забывать о неоспоримой славе — увидеть свое имя в названии музея или симфонического зала. Дэвид Геффен начинал с роли продюсера популярных фолк-рок-коллективов, а теперь его именем называют художественные музеи (и благотворительные организации по борьбе со СПИДом). Я не критикую филантропию, просто отмечаю, что это делается явно не с целью создания процветающей сети фолк-рок-клубов по всей стране. Музеи и симфонические залы поощряют эту тенденцию, предлагая все больше и больше небольших мест, на которых можно высечь свое имя. Я видел имена благотворителей в коридорах, раздевалках и даже в вестибюле, у входа в туалет. Жаль беднягу, который с такой гордостью идет на это. Скоро на каждом стуле и дверной ручке будет написано чье-то имя.

Писатель Ален де Боттон задается вопросом, почему наши дома и офисы часто так нервируют:

Я повстречал множество людей из бизнеса недвижимости [застройщиков] и у всех спрашивал, почему они делали то, что делали… они говорили, чтобы заработать деньги. Тогда я спрашивал: «Разве вам не хочется заняться чем-нибудь другим? Строить здания получше?» Их идея сделать что-то хорошее для общества состояла в том, чтобы дать деньги опере.

Из-за такого разделения финансовых средств и социальных устремлений Дэвид Кох, «невидимая рука» многих ультраконсерваторов и, по слухам, один из основателей Движения чаепития в Соединенных Штатах, превращается в уважаемого мецената, финансирующего театр в Линкольн-центре, а швейцарский банк, помогающий американским вкладчикам уйти от уплаты налогов, щедро поддерживает симфонические залы и балет. Словно есть какие-то моральные весы: если на одной чаше весов лежит награбленное добро, можно уравновесить его чем-то «благородным» на другой чаше.

Титаны индустрии уже давно направили немалую часть своего богатства на приобретение артефактов высокой культуры. После накопления коллекции им требуется место, где ее держать. Генри Клэй Фрик был основателем компаний по производству кокса и стали и железнодорожным финансистом, прежде чем учредил музей-сокровищницу в Верхнем Ист-Сайде и дал ему свое имя. Основная коллекция американского искусства в Мемориальном музее Генри де Янга в Сан-Франциско получена в дар от Джона Рокфеллера III, чье состояние было сколочено дедом, основателем энергетической монополии Standard Oil. В 1903 году Изабелла Стюарт Гарднер использовала унаследованное промышленное состояние, чтобы построить дворец в стиле эпохи Возрождения на болоте за пределами Бостона, где она разместила свою коллекцию. О Джоне Гетти, нефтяном магнате, Кэри пишет следующее:

Он считал, что произведения искусства превосходят людей. Свою художественную коллекцию он рассматривал как внешнюю или суррогатную душу. Духовные ценности, приписываемые произведениям искусства, как бы передавались их владельцу. Таким владельцем может быть как отдельный человек, так и целая нация. Это касается театров и концертных залов, а также картин. Произведения искусства или концертные пространства приобретают роль духовных слитков, подкрепляющих авторитет их обладателя.

Эти промышленники, чье богатство добывалось в том числе и за счет человеческих жертв и чьи моральные принципы были весьма сомнительными (Гетти, например, считал, что женщинам на пособии должно быть отказано в праве стать матерями), занимались своего рода отмыванием репутации. Тот, кто поддерживает «хорошую» музыку, непременно является хорошим человеком. (Я понятия не имею, почему мафиозные доны и наркогангстеры не додумались до этого. Кто бы не захотел побывать в оперном зале имени Бананового Джо?) Отмывание репутации держится на предположении, что люди, которые поддерживают прекрасную музыку, не склонны совершать отвратительные преступления, в отличие от тех неприкаянных, кого часто можно увидеть в дешевых барах или клубах, где играют техно. Участие в давках и слемах на концертах популярной музыки не ведет к такому же духовному подъему, как неподвижное сидение в полной тишине на балете.

А что, если в воображаемой стране гипотетический король предпочтет Моцарту хаус-музыку? Придаст ли это рейвам высокий статус? Потекут ли денежные потоки на финансирование танцплощадок и станем ли мы свидетелями того, как лучшие архитекторы борются за право строить поп-музыкальные клубы из титана и импортного мрамора? Не думаю. А если серьезно, то почему бы и нет? Почему идея равного финансирования популярной музыки кажется нелепой? Конечно, поп-музыка должна стоять на своих собственных ногах — «поп» означает популярный, в конце концов, поэтому по определению ей не нужна помощь. Высокое искусство далеко не так популярно, поэтому нуждается в финансовой поддержке, чтобы оставаться на плаву и продолжать свое присутствие в нашей культуре.

Но есть множество музыкантов-новаторов, изъясняющихся несколько попсовым языком (хотя это определение в последнее время немного размылось), которые имели столько же проблем с выживанием, как симфонические оркестры и балетные труппы. В течение многих лет поп-музыка считалась омерзительно коммерческой — дескать, все решения здесь направлены лишь на то, чтобы соответствовать наименьшему общему знаменателю и срубить побольше денег. Теперь, однако, многие согласятся, что в этом жанре с крайне размытыми границами за всей проделанной работой и инновациями стояла не только жажда наживы. Да, продолжает штамповаться большое количество бездушных поделок, но я бы сказал, что в поп-музыке на сегодняшний день куда больше инноваций, чем в любом другом жанре. Само по себе использование электрогитар, ноутбуков или семплов еще не означает, что намерения композитора или исполнителя менее серьезны, чем все то, что традиционно считается высоким искусством. Многое из этого делается ради удовольствия, без надежды на коммерческий успех. (Да и хиты нередко бывают инновационными.) Почему бы не финансировать площадки, где эти молодые, начинающие и полупрофессиональные музыканты смогут создавать и исполнять свою собственную музыку? Почему бы не инвестировать в будущее музыки вместо того, чтобы строить крепости для сохранения ее прошлого?

ПОП-МУЗЫКА КАК КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

Сжальтесь над популярной музыкой. Критики левых взглядов, такие как покойный Теодор Адорно, считали, что популярная музыка действует как наркотик, усмиряя и притупляя массы, чтобы ими можно было легко манипулировать. Адорно считал, что у публики в основном плохой вкус, но он великодушно утверждал, что это не ее вина: это все хитрые капиталисты и их маркетологи, которые сговорились не давать плебеям поумнеть и подсаживают их на поп-музыку. Он считал, что люди любят поп-музыку, потому что она цинично отражает их жалкий мир массового производства. Механизированные ритмы популярной музыки вторили процессу промышленного производства. Метал или техно рисуют в воображении образ сборочного конвейера или гигантской сваебойной машины, полностью предаваясь этой звуковой машине, можно даже испытать чувство возвышенного. Это приятно. Но Адорно считает, что, наслаждаясь индустриально звучащей музыкой, мы становимся винтиками в капиталистической машине. По его мнению, капиталистические общества производили как рабочих, так и музыку с помощью своего рода конвейера. Эта критика по-прежнему направлена на значительную часть современной поп-музыки — ее обвиняют в однообразности или шаблонности. Но неужели Адорно действительно думал, что музыка, создаваемая гигантами классической музыки, не придерживается никаких проверенных формул? Я слышу формулы почти в каждом жанре, очень редко что-либо действительно выбивается из правил и кажется уникальным. Помимо всего прочего, можно быть поклонником метала и при этом не признавать ужасную работу на заводе. Любой подросток скажет вам, что музыка для него — это и побег, и механизм выживания и что иногда музыка дает надежду и вдохновение. Она существует не только для успокоения и умиротворения.

Идеалом Адорно был Бетховен, и, по его мнению, последующие тенденции в немецкой музыке были безнравственны. «Именно недостаток опыта соприкосновения с настоящим искусством, — пишет он, — послужил одной из причин того цинизма, который окончательно превратил немцев, народ Бетховена, в народ Гитлера». Ну вот, опять мы связываем музыку с моральными и этическими ценностями. Адорно утверждал, что музыка, написанная безнравственными популярными композиторами, не пытается предложить что-то большее, чем она сама; это утилитарный продукт, развлечение, напев. Чтоб настоящую музыку можно было напевать себе под нос — боже упаси!

Адорно утверждал, что, напоминая дегуманизированным массам об их человечности, классическая музыка — именно классическая и никакая другая! — угрожает капиталистической системе и именно поэтому эта музыка подвергается дискриминации. Но постойте-ка, разве Гитлер не любил классическую музыку? И разве классическая музыка не поддерживается теми же самыми капиталистами, о чем свидетельствуют симфонические залы и оперные театры, красующиеся в центре многих городов мира? Если, по мнению Адорно, это дискриминация по отношению к классической — что ж, от такой дискриминации по отношению к моей музыке я бы и сам не отказался.

Легче найти доказательства открытой травли поп-музыки тоталитарными левыми. В 1928 году в Советском Союзе постановили, что исполнение американского джаза карается шестью месяцами тюрьмы. Джаз в застенках. Хип-хоп все еще остается андеграундом на Кубе, и до недавнего времени поп-музыка не слишком свободно чувствовала себя в Китае. Правительство бывшей Восточной Германии было обеспокоено подрывным влиянием рок-н-ролла, поэтому попыталось «привить» своему населению поддельный популярный танец под названием «липси».G Власть имущие видели в поп-музыке — не в классической музыке — потенциально разрушительную силу. В то время как музыкальные фавориты Адорно побуждают нас устремить взгляд в небо и в трансцендентность, именно социальный уличный аспект поп-музыки действительно пугает тоталитарные правительства. Даже в Соединенных Штатах популярная музыка подвергалась запретам, когда казалось, что она поощряет непристойное расовое смешение или нежелательную сексуальность.

Бразильский композитор Том Зе, в какой-то степени связавший элитарный мир академической композиции с популярной музыкой, предлагает странным образом перекликающуюся с идеями Адорно теорию, согласно которой рабочие «производятся» системой весьма коряво — другими словами, капиталистический проект направлен на создание винтиков в машине. Но Зе говорит, что производство людей ущербно и что наши причуды и наша врожденная человечность делают нас, по сути, испорченным товаром. Мы никогда не будем работать так, как было задумано: наша человечность — наш спасительный недостаток. В некотором смысле Зе говорит, что, хотя Адорно, возможно, и прав насчет намерения системы, но он ошибается в том, как все на самом деле работает. Зе и его музыка доказывают, что мы всегда будем гробить систему самыми красивыми и неожиданными способами.

Годовая смета нью-йоркской Метрополитен-оперы на 2011 год составляет $325 000 000; бóльшая часть из них — $182 000 000 — поступила от пожертвований богатых покровителей. То, что современные меценаты решили поддержать именно эту музыку именно в этом учреждении, конечно, полностью их дело. В 2010 году постановка вагнеровского «Кольца нибелунга» обошлась Опере Лос-Анджелеса в $31 000 000. Бродвейские шоу обычно не стоят так много, не считая, конечно, недавнего фиаско — мюзикла по мотивам «Человека-паука». Бюджет последнего концертного тура U2, возможно, где-то в этом диапазоне, но в их случае речь идет о стадионных концертах, привлекающих огромное количество людей. Причем в двух последних приведенных примерах люди, которые написали музыку, все еще живы, и, по-видимому, им платят процент с каждого проданного билета, из-за чего опять же увеличиваются затраты на постановку. Вагнер давно мертв — можно смело предположить, что такая высокая стоимость постановки никак не связана с настойчивостью его агента (к тому же это цикл из четырех эпических опер). Опера Лос-Анджелеса в итоге осталась с дефицитом в $6 000 000 из-за «слабого спроса на дорогие билеты».

Лос-Анджелес не особо известен своим финансированием искусства, государственным или частным. Филантроп Эли Брод и некоторые другие пытаются изменить сложившуюся ситуацию, но Лос-Анджелес обладает апломбом места, которое создает свою собственную культуру и развлечения, и основная тенденция здесь — оценивать вещи в соответствии с тем, насколько они популярны и сколько денег они приносят. Эти ценности полностью противоположны тем, которые исповедуют сторонники музыки высокого искусства. Статуса в Лос-Анджелесе можно добиться с помощью громкого хита, но никак не постановкой оперы.

Что делает эту ситуацию примечательной, так это не сумма — производство фильмов часто обходится намного дороже, чем в $31 000 000, — но сам факт, что аудитория этой продукции неизбежно мала и часть расходов берет на себя государство. Фильм за $31 000 000 — умеренный бюджет по сегодняшним меркам — имеет неплохой шанс окупить инвестиции и принести прибыль, и есть вероятность, что его увидит огромное количество людей. Новая оперная постановка по своей природе ограничена с самого начала. Чаще всего она идет лишь в одном театре. Алекс Росс, музыкальный критик The New Yorker, отмечает, что некоторые билеты на оперу или симфонический концерт стоят меньше, чем в бродвейский театр или на концерт поп-музыки. Таким образом, любое обвинение в элитарности недействительно, если вы используете цены на билеты в качестве критерия. Но в целом дешевизна билетов искусственна: они продаются в убыток, потому что все еще жива идея, будто классическая музыка — славное бодрящее лекарство — должна быть доступна всем, как и прежние музеи, которые должны были быть бесплатными для всех. Частное и государственное финансирование в этой бизнес-модели призвано восполнять дефицит. Даже с такой поддержкой часто не удается покрыть расходы на содержание залов и на постановки в них, как доказала Опера Лос-Анджелеса, провалившись с «Кольцом нибелунга».H На самом деле, поскольку многие высокохудожественные постановки убыточны, продление показа для увеличения посещаемости может привести к еще большим долгам.

Разве можно так вести бизнес? Оперные компании ищут другие источники дохода, чтобы компенсировать неблагоприятные финансовые реалии. В Метрополитен-опере придумали проводить прямые трансляции спектаклей для тех, у кого нет возможности попасть в театр. Питер Гелб добился успеха с таким подходом в Метрополитен-опере: в начале 2010-х показы принесли $11 000 000. Это вряд ли заметно отразится на 325-милионной годовой смете, но любая малость пригодится. Дэвид Нотт, один из членов правления, вторит викторианской риторике, продвигая эти трансляции: «Если мы не можем привести людей в оперу, давайте принесем оперу людям». На внешней стене нового симфонического зала, спроектированного Фрэнком Гери в Майами, напротив парка с местами под открытым небом сделан красивый проекционный экран.I За счет этого размер зала удваивается, и симфоническая музыка становится доступной и для тех, кто не может позволить себе билет.

Но правильно ли вообще считать классическую музыку бизнесом? Или мы должны верить, что у нее есть более высокая общественная цель? Даже при всей этой частной и государственной поддержке многие симфонические залы с трудом удерживают свою аудиторию и еле-еле сводят концы с концами. В октябре 2010 года Детройтский симфонический оркестр хотел потребовать от своих музыкантов заниматься социальными программами: работа с населением, образовательные проекты, камерные концерты по заказам — все ради того, чтобы адаптироваться к более жестким финансовым условиям, в которых они оказались. Это привело бы к беспрецедентному присутствию симфонических музыкантов в классах и художественных центрах. Новый контракт предусматривал более широкий доступ, благодаря возможностям стриминга, выпуску компакт-дисков и цифровому скачиванию. Музыканты, однако, хотели, чтобы все оставалось по-прежнему, и объявили забастовку на 26 недель.

Вам доводилось бывать в Детройте в последние пару десятилетий? Здание, где играют симфоническую музыку, стоит на границе городского цента и огромного пустыря. Из симфонического зала видны полуразрушенные, заброшенные дома, некогда элегантные отели и заколоченные особняки. Больше половины населения уехало. Среди живущих в городе мало спонсоров оркестра. Больше нет налоговой базы, за счет которой финансировался симфонический зал. В апреле 2011 года музыканты Детройтского симфонического оркестра согласились на новые условия и подписали контракты.

В других городах все происходило по тому же сценарию. Филадельфийский оркестр подал заявление о банкротстве весной 2011 года. Джозеф Свенсен, скрипач и дирижер, опубликовал по этому поводу статью в The New York Times:

[Большие оркестры] стали символами не только западной цивилизации в ее лучшем проявлении, но и процветания и качества жизни в городах. Но эти огромные институциональные оркестры подобны империалистическим армиям, которые чрезмерно раздули свою численность… [их музыканты] перегруженные работой, фанатично преданные, хорошо обученные и высокооплачиваемые люди… [они сталкиваются с] реалиями сильно ограниченного репетиционного времени, ужасно ограниченного репертуара, невероятно высоких ожиданий технического совершенства и малой перспективы для личного или индивидуального творчества, и что они получают взамен? Ну, в дополнение к очень низкой удовлетворенности работой, они получают выступления, после которых зрители говорят: «Если вы слышали Пятую симфонию Бетховена в исполнении одного крупного американского симфонического оркестра, то в исполнении других можете ее уже и не слушать!»

В своих последних книгах Алекс Росс деликатно указывает, что многие североамериканские оркестры действительно забуксовали в смысле выбора репертуара. Его невысказанное предположение заключается в том, что, если добавить более авантюрные номера, можно привлечь молодое поколение слушателей и продлить таким образом жизнь многим площадкам, поскольку их постоянная аудитория уже на грани вымирания. Не уверен, что это сработало бы, во всяком случае в традиционных местах. Эти площадки физически и акустически созданы для определенного вида музыки и очень специфического способа наслаждаться ею. Руководствуясь подобными принципами, Нью-Йоркская городская опера, когда базировалась в театре Коха в Линкольн-центре, составляла замечательную и авантюрную программу, которая мне очень понравилась — мне даже довелось увидеть пьесу Джона Зорна! Увы, благородные побуждения режиссера шли против течения. $3 000 000, вырученные от продажи билетов, даже близко не покрывали годовой бюджет в размере $31 000 000. Сейчас они ищут новое место для своих постановок. Но у такого рода мест устоявшаяся репутация степенных и консервативных залов, тогда как менее пафосные и меньшие по размеру места, такие как Le Poisson Rouge или Merkin Сoncert Hall, в некотором смысле более успешно привлекают новые поколения послушать не только поп-музыку в клубе. В этих местах спокойно перемешивают разные стили музыки, нисколько не задумываясь, какие из них высокие, а какие популярные. Я был на концерте группы tUnE-yArDs в Merkin, на котором Меррилл Гарбус выступала в сопровождении группы а капелла из десяти человек под названием Roomful of Teeth. Железный занавес понемногу падает.

ЭФФЕКТ БИЛЬБАО

Во время экономического пузыря по всему миру открывалось огромное количество новых концертных залов и музеев. Во многих случаях аудиторию привлекала не концертная программа, а сами здания. Когда Музей Гуггенхейма открылся в испанском Бильбао, у туристов появился повод посетить место, о котором многие никогда не слышали раньше. Было поистине удивительно наблюдать, как новый музей и мост Калатравы могут изменить целый город. В музее недавно побывала выставка работ Фрэнка Ллойда Райта (которая ранее находилась в Музее Гуггенхейма в Нью-Йорке), наряду с постоянной экспозицией всякой всячины — вроде бы не повод специально ехать сюда. Но люди едут. Бильбао был портовым городом и промышленным захолустьем, которое знавало лучшие времена, а теперь весь город переживает возрождение благодаря высококлассной культуре. Эту модель пытались скопировать и другие города, ведь там, где культура, там и туристы.

Исходя из опыта Бильбао, на вопрос «Что хорошего в искусстве?» можно легко ответить: «Оно способно оживить целый город». Концертный зал Уолта Диснея в Лос-Анджелесе выглядит почти точно так же, как Музей Гуггенхейма в Бильбао. Нью-Йорк достраивает еще один зал в Нижнем Манхэттене, который, как известно, не страдает от нехватки туристов. Все хотят такое же. Известные архитекторы составили планы для новых зданий в Дубае, Абу-Даби, Далласе, Форт-Уэрте и Санкт-Петербурге. Элис Уолтон (наследница состояния Walmart) только что открыла огромный музей со своей коллекцией в Бентонвилле в штате Арканзас; а российский бизнесмен Роман Абрамович профинансировал новый музей современного искусства своей подруги Даши в Москве. Все это прекрасно. Если олигархи хотят строить собственные дворцы культуры, симфонические залы и оперные театры и финансировать концертную деятельность — пусть вкладываются, чего ворчать? Это их деньги, и почему бы не потратить их на безвредную, в общем-то, демонстрацию новообретенного хорошего вкуса? Я с удивлением узнал, что объем государственной поддержки такого места, как Линкольн-центр, весь комплекс которого имеет годовой операционный бюджет около полумиллиарда долларов, относительно невелик: 20 миллионов долларов или около того. Место доступно для широкой публики, и есть билеты по разумной цене, но по сути оно остается огромным клубом для определенного круга людей.

После кризиса большинство городов осознали, что их надежды на новые дворцы культуры придется отложить, но сама идея музея, симфонического зала или чего-то подобного как символа души города остается мощной и популярной. Куча музеев Лос-Анджелеса получила помощь от короля недвижимости Эли Брода, но не в каждом городе нашелся свой Брод.

ВОСПИТАНИЕ НЕПРОФЕССИОНАЛОВ

В Гвадалахаре в Мексике есть бывший кинотеатр под названием Roxy, который только что вновь открылся в качестве бара плюс галереи и пространства для выступлений. Это довольно грубое, пыльное, голое пространство, но, если бы стены могли говорить, они бы поведали о памятных днях, когда там выступали Radiohead или местные панк-группы.J

Культурно обездоленные чувствовали себя в Roxy желанными гостями. Директор заведения Рохелио Флорес Манрикес в посвященном открытию этого пространства пресс-релизе написал: «Культура образуется из tortas ahogadas, Микки-Мауса, телевидения, рекламы, поп-музыки, оперы и из выражений, традиций и обычаев, которые воплощают чувство идентичности данного сообщества». Такой инклюзивный подход к культуре может не только сделать больше людей счастливыми, чем традиционные модели, но и послужить страховкой от всевозможных альтернатив. Дети, которым больше некуда направить накопленную энергию, часто направляют ее против своих собственных сообществ или даже против самих себя. Если они исключены из культуры и не чувствуют себя частью общества, зачем подчиняться его правилам?

Мы должны расширить наше представление о том, что такое культура. В Японии раньше не было слова для обозначения искусства. Ритуализованный процесс приготовления и распития чая там превратился в то, что мы на Западе могли бы назвать формой искусства. Такие ритуалы вокруг самых приземленных вещей повсеместны: утилитарные вещи и действия, выполненные честно, осознанно и тщательно, могут быть искусством. Дзен-философ Дайсэцу Судзуки говорил: «Кто же станет отрицать, что, когда я пью чай в своей чайной, я проглатываю вместе с ним всю Вселенную и что этот самый момент, когда я подношу чашку к губам, есть сама вечность, превосходящая время и пространство». Многовато он вместил в одну чашку, но это лишь пример возвышения мирского во многих областях и повседневной деятельности на Востоке. Поэты, писатели и музыканты поколения битников были вдохновлены этой восточной идеей. Они тоже видели трансцендентное в повседневном и благородство в деятельности обычных людей. Джон Кейдж придерживался подобного взгляда на искусство: оно повсюду вокруг нас, достаточно только присмотреться и прислушаться.

Антрополог Эллен Диссанайк пишет, что в некоторых африканских обществах используется одно и то же слово для «искусства» и «игры». Да и мы «играем» на инструментах. Такое отношение к искусству и исполнению находится в полном противоречии с западной идеей памятников и великих произведений: вся культура эфемерна и мимолетна, как и музыка. Это сиюминутное переживание (опять же, как и музыка), а не неизменный фиксированный образ. Музыка с этой точки зрения есть образ жизни, способ существования в мире, а не вещь, которую вы держите в руке и воспроизводите на устройстве.

Диссанайк также пишет, что искусство, которое задействует ум и руки — то есть требует чего-то большего, нежели просто пассивного умения в нем разбираться, может послужить противоядием для нашего придирчивого и отчужденного отношения к собственному обществу. Она считает, что искусство способно привить самодисциплину, терпение и способность сопротивляться немедленному удовлетворению. Вы вкладываете свое время и энергию в свое будущее. Все это напоминает мне о недавнем подъеме культуры «сделай сам», об Etsy и множестве других популярных компаний и ярмарок изделий ручной работы по всему миру, которые поощряют любительское творчество. Это растущее движение, уводящее не только от пассивного поглощения культуры, но и от искусства и музыки как простых средств для выражения идей. Новое поколение вновь использует руки. Голова как была, так и остается в этом уравнении, но все популярнее идея, что мы познаем мир и с помощью наших тел.

В некоторых общинах музыка и исполнение повлияли на целые районы так же, как это сделал музей в Бильбао. Музыкант Карлиньюс Браун основал несколько музыкальных и культурных центров в ранее опасных районах Салвадора в Бразилии. В Кандеале, где родился Браун, местным детям предлагали присоединиться к барабанным группам, петь, сочинять песни и ставить спектакли в самодельных костюмах.K

Дети, воодушевленные этой деятельностью, отворачивались от торговли наркотиками. Они больше не хотели быть маландрос: быть музыкантами и играть вместе в группе оказалось намного веселее и приносило большее удовлетворение. Мало-помалу уровень преступности в этих районах снизился, надежда вернулась. И еще была написана отличная музыка.

Похожая ситуация сложилась в фавеле Vigário Geral, расположенной недалеко от аэропорта в Рио. В этом месте однажды произошла бойня, когда полицейский вертолет открыл огонь и убил десятки детей во время антинаркотического рейда. Жизнь в этой фавеле была настолько бесперспективной, насколько это вообще возможно. В конечном счете под руководством Хосе Хуниора открылся культурный центр и, вероятно, вдохновляясь примером Брауна, здесь начали поощрять местных детей к постановке музыкальных спектаклей, в том числе представили на сцене ту трагедию, от которой они все еще оправлялись. Группа AfroReggae возникла благодаря этим усилиям, и, как и в Салвадоре после проектов Брауна, жизнь в фавеле улучшилась. Наркоторговцы ушли: все их потенциальные молодые рекруты занялись музыкой. В этом для меня кроется сила музыки. Музыка может навсегда изменить жизнь людей различными способами, выходящими далеко за рамки эмоционального или интеллектуального воздействия конкретной композиции. Такое тоже случается, потом проходит, но часто что-то от этого остается. Музыка может быть моральной силой, но в основном лишь тогда, когда неразрывна с живой тканью сообщества.

Я посетил центр Хосе Хуниора, и, честно говоря, музыка там показалась мне далеко не самой интересной, какую доводилось слышать в Бразилии. Но дело не в этом. Недавно я работал с Хуниором над музыкой для документального фильма об альтернативах войне с наркотиками. Может быть, конкретная работа, отдельная песня — не всегда самое главное. Может быть, не так уж важно, чтобы музыка непременно была самого высокого качества, как настаивал Кейнс. Как социальный клей, как неиссякающий источник перемен музыка намного важнее, чем рассуждения о том, насколько идеально сочинена конкретная песня или насколько безупречно сыгралась группа.

Бывший учитель начальной школы из Сан-Франциско Дэвид Уиш расстроился, когда музыкальная программа была отменена в некоторых школах в Области залива. Он запустил собственную программу под названием Little Kids Rock, которая поощряет детей разучивать любимые песни, чаще всего на гитаре. «Первой вещью, которую я исключил, был канон», — говорил он. Больше не нужно было следовать раз и навсегда установленной программе, которая заставляла детей изучать песню “Little Brown Jug” прежде, чем перейти к более сложным классическим пьесам. Лишь немногие дети с экстраординарными способностями и выносливостью (или с очень упорными родителями) способны были выдержать традиционный подход, а большинство рано или поздно бросали инструмент. Другая радикальная вещь, которую он сделал, было «устранение музыкальной нотации». Должен признать, порой я жалею, что не умею читать по нотам так свободно, как хотелось бы. Но я был в восторге, когда впервые начал подбирать на слух мелодии и риффы из своих любимых поп-песен. Именно эта быстрая и глубокая обратная связь — слышать, как я играю что-то классное, — побудила меня продолжать. Следующим нововведением Уиша стало добавление двух элементов, которые раньше даже не рассматривались как часть музыкальной программы: импровизации и композиции. Детям разрешалось сочинять соло и писать свои собственные песни, иногда в одиночку и часто сотрудничая.

Критики жаловались, что обучение детей поп-мелодиям упрощало репертуар и сулило скорую кончину классической музыке, ведь у детей теперь не было шанса с ней ознакомится. Поп-музыка и так везде, и дети ее слышат — аргументировали критики, — так что им должна быть представлена альтернатива. И все же, думаю, они ошибались. Как сказал один классический гитарист в Лос-Анджелесе и по совместительству учитель в этой школе: «Рок-музыка привила мне любовь к классической музыке, а не наоборот». Уиш доказал, что многие дети хотят творить и только и ждут, когда им наконец это разрешат, предоставят контекст и окружат единомышленниками — все в точности так же, как когда кто-то открывает музыкальный клуб! Вот что, на мой взгляд, действительно стоит финансировать.

Возможно, самая успешная музыкальная образовательная программа в мире возникла в гараже в Венесуэле в 1975 году. Она называется El Sistema («Система»), и придумал ее экономист и музыкант Хосе Антонио Абреу с группой из всего одиннадцати детей. На сегодняшний день по ней подготовлено множество музыкантов высокого уровня — 200 молодежных оркестров, 330 000 музыкантов и довольно много дирижеров (Густаво Дудамель, к примеру), и ее берут на вооружение многие страны. Знаменитый британский дирижер сэр Саймон Рэттл, впервые увидев El Sistema, сказал: «Передо мной будущее музыки».

Детей принимают в программу в возрасте двух или трех лет, и, хотя они еще не играют на инструментах в этом возрасте, их начинают учить ритму и координации тела. Там нет тестирования или политики отбора — рады всем. Однако основное внимание уделяется детям из неблагополучных семей.

90% студентов в венесуэльском филиале El Sistema бедны, и программа полностью бесплатна. Если дети прогрессируют до уровня, когда они уже могут играть профессионально, им начисляют стипендию, чтобы не приходилось пропускать занятия из-за работы.

Безусловно, эта система сильно влияет на жизнь детей и целых общин, и дело тут не только в получаемом удовольствии от музыки. Как говорит Абреу: «По сути, это система, которая борется с бедностью… духовное богатство ребенка, которое обеспечивает музыка, берет верх над физической бедностью». Когда его спросили, задумывал ли он свою музыкальную программу как средство для социальных изменений, он ответил: «Вне всяких сомнений, это то, что происходит сейчас в Венесуэле». Дети, которые при любом другом раскладе должны были бы чувствовать, что их возможности в жизни чрезвычайно ограничены, полностью увлечены программой. «С той минуты, как ребенка начинают учить игре на инструменте, он уже не беден. Он становится развивающимся ребенком, стремящимся к профессиональному уровню, тем, кто впоследствии станет гражданином».

Музыка, которую дети изучают в El Sistema, по большей части классическая, поэтому тут мне придется поумерить свой пыл с поп-музыкой, ведь программа не раз доказала свою действенность. В небольших деревнях дети могут играть на гитарах, барабанах и маримбе, то есть не совсем классику, но основная фишка программы — классические молодежные оркестры.

Абреу сейчас на пенсии, но он много лет возглавлял программу, пережив десять сменивших друг друга правительств Венесуэлы, как правых, так и левых. Рискну предположить, что именно подобная беспартийность жизненно важна для программы, а также тот факт, что El Sistema отчитывается Министерству семьи, здравоохранения и спорта, а не культурным или образовательным департаментам. Такая привязка, весьма вероятно, уберегла программу от всяческих художественных предубеждений, возникающих то тут, то там, — я и сам грешен. Уго Чавес увеличил финансирование программы, желая в большей степени приписать себе ее успех, но началось все еще задолго до него. И все же это был разумный шаг с его стороны — инвестировать в будущее своей страны, а не загонять искусство в угол, как это сделала программа “No Child Left Behind” в школах США. Из-за этой концепции, с упором на тесты, школы в большинстве штатов сильно урезали художественные предметы. Но если Венесуэла может найти средства для финансирования музыкальных программ, почему мы не можем?

Аналогичная программа в Великобритании называется Youth Music, но дети изучают поп, джаз и рэп, а не только классику. В Моркаме, одном экономически бедствующем районе, на территории которого в течение многих лет происходили столкновения молодежных группировок, детям предложили читать рэп, чтобы выразить разочарование и поделится своими проблемами. Местный каменщик по имени Джек говорит: «Когда мне было шестнадцать, [я написал] песни о преступлениях с пушками и ножами и как с ними покончить». Районы в конечном итоге объявили своего рода перемирие, хотя напряженность остается — но уже что-то.

В Ливерпуле программа Youth Music сотрудничает с филармонией и действует в школе под названием St. Mart of the Angels. Питер Гарден, директор проекта, утверждает: «Доля детей, которые улучшили свое чтение по крайней мере на два уровня в 2008–2009 годах, составила 36%. В 2009–2010 годах она выросла до 84%. Показатель по математике увеличился с 35 до 75%». В Северной Ирландии дети отказались от присоединения к лоялистским или военизированным группам, предпочтя занятия музыкой: последствия этих программ выходят далеко за рамки музыки и даже за пределы улучшения общей успеваемости.

Подобные статистические данные кладут конец сомнениям в полезности обучения музыке и убедительно доказывают важность искусств в школьной программе.

Не все творческие программы сосредотачиваются исключительно на школьниках. Программа под названием The Creators Project финансируется Intel, производителем компьютерных чипов, и журналом и медиакомпанией Vice. Intel предоставляет финансирование, а Vice решает, кто его получит. Их поддержка иногда направляется признанным художникам и музыкантам, чтобы помочь им проявить или реализовать проект, который в противном случае остался бы за пределами их финансовых и технических возможностей. Недавно я видел театральные пьесы Бьорк и Карен О, которые финансировались проектом Creators. Vice и Intel также ищут новых и неизвестных художников, их карманы довольно глубоки и их поддержка широка (они поддерживают проекты в Китае, Буэнос-Айресе, Лионе и даже мероприятия, связанные с Большим адронным коллайдером). Важно отметить, что они спонсируют художников и музыкантов, которые работают на периферии популярной культуры. Поэтому, хотя я уже задавался раньше вопросом, почему Кремниевая долина не поддерживает искусство, вот вам большое исключение, причем они финансируют не симфонические залы или музеи, а живые шоу на складах и других странных площадках.

БУДУЩЕЕ

Я ничего не имею против музыки, исполняемой в оперных театрах, или искусства, которое выставляется в последние пару десятилетий в новых эффектных музеях. На самом деле мне много что нравится. Богатейшие люди, конечно же, имеют право строить свои изысканные святилища: это их деньги в конце концов, к тому же иногда они приглашают на свои вечеринки и нас. Но что, если эти места и то, что стоит за ними, а также их непомерные бюджеты — все это симптомы искаженных приоритетов и это нам еще аукнется в будущем?

Я считаю, что будущие поколения будут смотреть на наши нынешние бюджеты, выделяемые на искусство, с недоумением, и я знаю, что многие разделяют мое мнение. Сокращение государственного и федерального бюджетов на обучение музыке, танцам, театру и изобразительному искусству с первого по двенадцатый класс в школах окажет глубокое влияние на финансовое и творческое будущее Соединенных Штатов и других стран, которые следуют нашему примеру. В Калифорнии число студентов, получающих музыкальное образование, сократилось наполовину в промежуток между 1999 и 2004 годами. Участие в музыкальных классах, многих из которых теперь и вовсе не стало, сократилось на 85%. Похожая судьба постигла и другие виды искусства, а также гуманитарные науки.

Исследование, проведенное Curb Center в Университете Вандербильта (Майк Керб, помимо прочего, автор песен и продюсер, который расторг контракт Фрэнка Заппы и The Velvets с лейблом MGM из-за пропаганды наркотиков!), показало, что у студентов гуманитарных специальностей развиваются более творческие навыки решения проблем, чем у студентов практически любого другого направления. Принятие риска, работа с неясностями, обнаружение закономерностей и использование аналогий и метафор — эти навыки имеют практическое значение не только для художников и музыкантов. Например, 80% студентов факультета искусств Вандербильта говорят, что творческое выражение является неотъемлемой частью их обучения, на биологических специальностях — 3%, среди инженеров и бизнес-специальностей — около 13%. Творческое решение проблем не преподается в других дисциплинах, но это необходимый навык выживания. Если кто-то, как и я, верит, что творческому подходу к решению проблем можно научиться и что он может применяться во всех дисциплинах, то этот человек согласится со мной и в том, что мы сильно осложняем жизнь нашим детям, сокращая бюджеты на занятия по искусству и гуманитарными науками. У этих детей нет ни единого шанса конкурировать в том мире, в котором они растут.

В книге «Музыкофилия» (Musicophilia) Оливер Сакс описал интересный эксперимент, проведенный японскими учеными:

[Они] зафиксировали поразительные изменения в левом полушарии детей, у которых был только один год обучения игре на скрипке, по сравнению с теми детьми, кто не проходил обучения… последствия всего этого для раннего образования [в искусстве] ясны. Хотя толика изучения Моцарта не поможет ребенку лучше разбираться в математике, вне всяких сомнений, регулярное воздействие музыки и особенно активное участие в музыке могут стимулировать развитие многих различных областей мозга — областей, которые должны работать сообща при прослушивании и исполнении музыки. Для подавляющего большинства учеников музыка может быть так же важна в учебном плане, как чтение или письмо.

Роджер Грэф, писавший об эффективности художественных программ в тюрьмах Великобритании, считает, что насилие, как и искусство, на самом деле является формой самовыражения. Поэтому, говорит он, тюрьмы являются идеальными аренами для творчества и самовыражения. Искусство может послужить отдушиной для яростных эмоций, и тогда заключенные перестанут причинять вред другим, а их собственная жизнь станет лучше. Творчество, пишет Грэф, «способно разорвать порочный круг насилия и страха».

Он утверждает, что средство от насилия — самостоятельная деятельность, которая преодолевает в человеке чувство бессилия. Исторически религия успешно справлялась с этой задачей, и рост фундаментализма можно рассматривать как реакцию на растущее чувство отчуждения и неразумности во всем мире. Создание музыки тоже противоядие от этих чувств, и культурные и музыкальные центры в бразильских фавелах тому пример. Как и в Бразилии, в британских тюрьмах качество художественных произведений не имеет значения. И, в отличие от религии, никто никогда не воевал из-за музыки.

Однако организации, предоставляющие гранты, часто придерживаются противоположной точки зрения. Большинство художественных грантов нацелены на результат, а не процесс творчества. Конечный продукт кажется более важным, чем эффект, который оказывает процесс создания этого продукта. К сожалению, Грэф узнал, что многим заключенным, с которыми он работал, трудно потом заниматься искусством вне тюрьмы. Они находят профессиональный мир искусства элитарным, а его «шикарные здания» пугающими. Отсутствие системы поддержки, чуждые им критерии оценки работ — из-за всего этого, выйдя на свободу, они лишаются своей отдушины.

Советник по вопросам образования сэр Кен Робинсон отмечает, что все образовательные системы на планете были разработаны под нужды индустриализации XIX века. Идея, как и говорил Том Зе, состояла в том, чтобы «производить» хороших рабочих. Сейчас миру требуются более творческие мыслители и деятели — больше «ущербных гуманоидов», как их называл Зе. Но система образования не адаптировалась с учетом этого. Робинсон пишет:

Я потерял счет количеству известных мне блестящих людей во всех областях, которые не преуспели в школе. Некоторым, конечно, учеба давалась, но многие действительно преуспевали и находили свое настоящее призвание лишь после того, как приходили в себя после получения образования. Во многом это объясняется тем, что нынешние системы государственного образования никогда не были рассчитаны на развитие талантов каждого человека. Они были предназначены для поощрения определенных видов способностей в интересах промышленных экономик, которым служили.

Канадский композитор и музыкальный педагог Мюррей Шефер положил начало концепции звукового ландшафта. Звуковой ландшафт, как он его определяет, можно рассматривать как наше звуковое окружение: изучая его, можно научиться понимать, как акустическая среда дает нам ощущение места. Плохой звуковой ландшафт, по словам Шефера, заставляет нас чувствовать себя бессильными. К примеру, звуковой ландшафт вестибюля бюрократического офисного здания, как правило, заставляет нас чувствовать себя маленькими и незначительными. Педагогика Шефера начинается с помощи студентам, которым надо осознать и услышать звуковую среду:

Какой звук вы слышали перед тем, как я хлопнул в ладоши?

Какой самый высокий звук вы слышали за последние десять минут? Что было самым громким?

Сколько самолетов вы слышали сегодня?

Какой самый интересный звук вы слышали сегодня утром?

Соберите коллекцию исчезающих или утерянных звуков — звуков, которые были частью звуковой среды, но которые уже не услышишь сегодня.

Шефер пишет: «Для пятилетнего ребенка искусство — это жизнь, а жизнь — это искусство. Опыт — это калейдоскопические и синестетические переживания, но как только ребенок оказывается в школе, они разделяются — искусство становится искусством, а жизнь становится жизнью». Он предлагает радикальное решение: отменить изучение искусств в первые годы обучения ребенка в школе. Это кажется мне нелогичным — разве не в этом возрасте мы должны поощрять творчество детей? «Вместо искусств, — предлагает Шефер, — мы будем давать предметы, которые поощряют чувствительность и экспрессию». Он говорит, что акцент должен делаться не на чем-то конкретном, а на общем осознании окружающего мира. Замечательная идея, но маловероятно, что она получит распространение.

Финансирование будущего творчества — это достойная инвестиция. Великие покойники не напишут новых симфоний. И творчество не ограничивается концертными залами, оно пронизывает все аспекты жизни города. Творчество — возобновляемый ресурс, из которого бизнес может черпать — и черпает: не в том смысле, что приглашает на работу художников и композиторов, а в том, что творческий подход к решению проблем полезен в любой деятельности, которой мы занимаемся. Если талантов и навыков нет в одном месте, если их не воспитывать, то бизнес будет вынужден искать их в другом месте. Искусство полезно для экономики, да и жить с ним интереснее. Сокращение школьных бюджетов на занятия искусством усложняет, а не упрощает экономическое восстановление. У следующих поколений не будет привычки творчески мыслить и сотрудничать с другими. В конечном счете для человечества гораздо важнее дать людям возможность творить и созидать, чем обучать их канону великих произведений. Ничего не имею против великих произведений, но, возможно, их вневременная ценность все же преувеличена. В разные моменты своей жизни многие великие произведения так или иначе на меня повлияли. Однако, на мой взгляд, гораздо важнее, чтобы кто-то научился создавать музыку, рисовать, фотографировать, писать или творить в любой форме, независимо от качества, чем понимать и ценить Пикассо, Уорхола или Билла Шекспира — не говоря уже об опере в ее нынешнем виде.

Есть некоторые классические произведения, которые мне действительно нравятся, но я никогда не понимал Баха, Моцарта или Бетховена — и абсолютно спокойно к этому отношусь. Помимо них можно наслаждаться многими прекрасными вещами. Я постепенно учился ценить все более разнообразную музыку, притом что мне никто ничего не навязывал. Меня возмущают домыслы, будто я как музыкант и человек хуже других из-за того, что не ценю определенные произведения. Да, иногда я открываю для себя что-то, что на самом деле существует уже пять веков, и очень часто путь вперед лежит через прошлое — но не всегда! Мы, во всяком случае, уж точно не должны застревать в прошлом. Поощряя творчество непрофессионалов, а не твердя им, что они обязаны пассивно вторить творчеству уполномоченных мастеров, мы выстраиваем социальную и культурную сеть, влияние которой будет глубоким и долгим.Я знаю, это не совсем то же самое, что изучение навыков, позволяющих поставить мультидисциплинарное произведение, такое как опера, но я бы сказал следующее: покажите кому-то три аккорда на гитаре, покажите, как программировать биты, как играть на клавишных, и, если только вы не рассчитываете сходу услышать что-то виртуозное, скорее всего, услышите что-нибудь чувственное и трогательное. Как слушатель или как создатель, вы можете прочувствовать это не в меньшей степени, чем что-то, что требует куда более развитых навыков. Все знают, что можно сделать песню практически из ничего, обладая очень ограниченными навыками. Новички могут наслаждаться этим источником мгновенной положительной обратной связи и не чувствовать себя никчемными лишь потому, что они не Моцарты.

Я жалею, что не научился играть на клавишных, но я двигался туда, куда меня вели интересы (и способности). Я не брал уроков игры на гитаре. Со временем (и его прошло немало) я разучил больше аккордов и начал «слышать» гармонии и тональные отношения. И конечно же, за эти годы научился гораздо большему количеству грувов, а также тому, как их инстинктивно чувствовать и как ими наслаждаться. Я научился всему этому: я не был рожден с этими знаниями. Но даже в самом начале, играя всего несколько нот, я уже чувствовал, что могу что-то выразить или, по крайней мере, получить удовольствие, используя свои крайне ограниченные способности. Когда я что-нибудь делал из музыки — что угодно, даже что-то совсем сырое, — пусть и на мгновение, но все же игнорировал и отбрасывал ноющее чувство, что не «соответствую», что я не такой творец, как те, другие. Чутье подсказывало мне: то, что я делаю, — ничуть не хуже.