Место погребения неизвестно

Военная коллегия Верховного суда СССР работала исключительно по ночам, когда столица засыпала, но бодрствовал недремлющий вождь, который мог позвонить в полночь или под утро. 1 февраля 1940 г. «тройка» — председатель Василий Ульрих, судьи Дмитрий Кандыбин, Василий Буканов собрались вновь.

— На повестке дела сорока человек. Если потратим на рассмотрение каждого даже по пятнадцать минут, домой вернемся лишь под утро. Поэтому приказываю быть предельно краткими, — изрек Ульрих. Не имея юридического (и даже школьного) образования, он почти четверть века пребывал на командных постах юстиции и умер в неуютном номере гостиницы «Метрополь», который заменял аскету-холостяку квартиру.

За годы службы Ульрих вынес массу приговоров, начиная от высылки на пять — десять лет, до высшей меры — расстрела, который исполнялся тотчас, не успевали на приговоре высохнуть чернила. Вечно угрюмый, точно на кого-то обиженный, он посылал на смерть маршалов, писателей, колхозников, рабочих. Имел патологическую привычку лично присутствовать при казнях. Брал маузер и спускал курок. Желание приводить приговоры в исполнение объяснял просто: «Чтоб рука не отвыкла от оружия». Когда Сталин перевел Ульриха в Военно-юридическую академию на скромную, непрестижную должность начальника курсов, попытался впервые возмутиться: «Но я же генерал-полковник! Академию же возглавляет простой полковник! Нонсенс!»

— Не растекайтесь по древу, тем более не задавайте лишние вопросы. Ничего не уточняйте и не пытайтесь втолковать что-либо подсудимым! — вторил Ульрих, чувствуя желание скорейшей расправы с новой партией врагов.

— Не станем топтаться на месте, провернем приговоры в темпе, чтоб пораньше вернуться домой, — успокоил Буканов. — Кто сегодня первый?

Первым был публицист, писатель, главный редактор журналов «Огонек», «Крокодил», депутат Верховного Совета СССР, академик Михаил Кольцов, написавший зачитываемый всеми «Испанский дневник». У обвиняемого уточнили фамилию, возраст, место рождения, и Ульрих произнес:

— Расстрелять!

— Полностью согласен, — с поспешностью сказал второй из «тройки».

— Жаль, нельзя повесить, — кашлянул третий. — За антисоветскую деятельность, работу на три иностранные разведки, желание совершать теракты следует вздернуть, отправить в ад следом за старшим братцем.

Кандыбин имел в виду историка, декана МГУ Г. С. Фридлянда.

Кольцов собрался спросить, знает ли о приговоре товарищ Сталин, так как фанатично верил вождю, кому честно служил вместе с братом карикатуристом Борисом Ефимовым. Ответа не было. Когда первого в списке увели, Буканов похвастался:

— Управились быстрее, нежели думали.

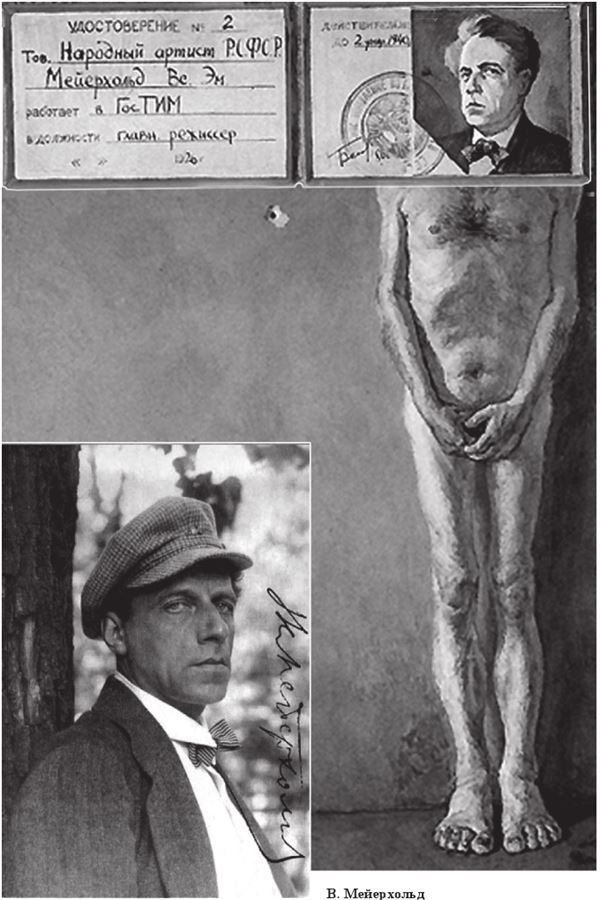

Следующим был человек, которого в театральном мире называли гением, реформатором сценического искусства, создателем актерской школы. Его воспели в стихах Маяковский, Багрицкий, Пастернак, Ахматова, о нем восторженно отзывались Чехов и Горький, Блок, Луначарский. Организатора высокоталантливых коллективов, постановщика многих спектаклей, воспитавшего немало артистов, звали Всеволод Эмильевич Мейерхольд.

Их камеры Бутырской тюрьмы, где пробыл с 20 июня 1939 г., его привезли на Лубянку, подземным переходом провели в Военную коллегию, находящуюся позади памятника первопечатника Ивана Федорова.

О чем думал Всеволод Эмильевич? Вспоминал ли неосмотрительно рассказанные анекдоты, бесследно пропавших друзей, получивших несмываемое клеймо «враг народа», супругу, незавершенную постановку спектакля и, главное, причину своей несвободы? Когда пришел к выводу, что не совершил ничего предосудительного, успокоился. Перед следователем предстал уверенным, что произошло недоразумение, сейчас извинятся и отпустят, даже предложат автомашину. Учтиво поздоровался, попросил позволения сесть, но ответа не дождался и, чтоб не думать о печальном, восстановил в памяти недавнюю театральную конференцию. Уже опальный, лишенный созданного им театра, он был рад увидеть Яблочкину, Таирова, Михоэльса, Завадского, Штрауха, Берсенева, других корифеев сцены, кого любил, с кем конкурировал, спорил до хрипоты. Встав за трибуну, услышал в зале гул: все были шокированы видом режиссера — всегда безукоризненно одетый, элегантный, с неизменной «бабочкой», был без пиджака. Заговорил с жаром, высказал наболевшее, выстраданное. Если бы взглянул на президиум, то заметил, как за ним исподлобья наблюдает новый заместитель Молотова, вчерашний верховный прокурор страны, академик, «брошенный» Сталиным на культуру Андрей Вышинский. Мейерхольд говорил о том, что волновало, и не ведал, что супруга Зинаида Райх отправила в Кремль гневный протест о закрытии театра, смелый, но безумный шаг приведет к страшному — неизвестные выколют актрисе глаза, чтобы глазная сетчатка убитой не сохранила изображение убийц. Детей от первого брака с С. Есениным выгонят в прямом смысле на улицу.

После затянувшейся паузы, следователь поднял голову, всмотрелся в высокого, сутулившегося человека с острыми чертами лица и приказал конвоиру увести арестованного.

В камере Мейерхольда продержали пару суток, затем вновь привели к следователю. Отныне допросы проходили ежедневно, длились по многу часов. От режиссера требовалось беспрекословное признание обвинений, которые были не просто смехотворны, надуманны, как говорится, высосаны из пальца, но и дики, к примеру, участие в шпионаже в пользу Японии, Англии, принадлежности к троцкизму, дружба с врагами народа — Рыковым, Бухариным, Радеком, убийцами отца и сына Горьких, заражение чумой Москва-реки, отравление продуктов кремлевской столовой, организация подрывной антисоветской деятельности в среде театральных работников.

Мейерхольд понимал, что даже одно обвинение тянет на расстрел, и отметал все предъявленное, что выводило следователя из привычного состояния.

— Хватит, тварь, вешать нам лапшу на уши! Подписывай, что среди заговорщиков были известные деятели литературы, музыки, сцены!

Не дождавшись требуемого, следователь размахнулся и ударил резиновым прутом. Мир перед Всеволодом Эмильевичем померк.

Следующий удар отбросил к стене, распластал на полу, в грудь вонзился сапог чекиста.

Избиения продолжались и в следующие дни, точнее, ночи. Как ни странно, Мейерхольд быстро привык к пыткам, перестал возмущаться беззаконием.

Однажды, вновь оказавшись на полу, проглотил собравшуюся во рту кровь, напомнил, что, как и следователь, военнослужащий, имеет звание почетного красноармейца, добавил, что избиением можно любого сделать злодеем.

Следователь не знал, как уломать несговорчивого подследственного, признавал свою беспомощность в выбивании признаний. Не помогало обещание дать свидание с женой, получать продуктовую передачу: о том, что Зинаиды Райх уже нет в живых, умолчал.

Поединок продолжался несколько месяцев, измученный пытками, лишением сна режиссер написал письмо Берии, Вышинскому, Молотову:

Меня клали на пол лицом вниз, резиновым прутом били по пяткам и по спине, когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам… Когда эти места ног были залиты обильным внутренним кровоизлиянием, то по этим красно-синим кровоподтекам снова били, боль была такая, что, казалось, что на чувствительные места ног лили крутой кипяток (я кричал и плакал от боли), меня били по спине, по лицу… Следователь все время твердил, угрожая: «Не будешь писать, будем бить опять, оставим нетронутыми голову и правую руку, остальное превратил в кусок бесформенного окровавленного, искромсанного тела». И я все подписал 16 ноября 1939 г. Я отказываюсь от своих показаний, выбитых из меня…

Режиссера унижали больше кулаками и ногами, нежели словами, несмотря на то, что он «вместе с партией проклял иуду Троцкого, объявленного пройдоху из породы политических авантюристов, способных на подлые диверсии, убийства из-за угла».

Мейерхольд облил грязью Троцкого, зная, что не повредит ему, тот недосягаем за океаном в Мексике, и не догадывался, что 20 августа 1940 г. щупальца советской разведки дотянутся до несдавшегося изгнанника — агент НКВД апьпинштоком проломит Льву Давидовичу голову.

Письмо не дошло до адресатов, осталось в деле подследственного.

В последний месяц заключения Мейерхольд ничего не писал, не подписывал протоколы допросов, на обвинения отвечал: «Этого не было». Все отрицал и на суде, который продлился считаные минуты.

Когда Ульрих для порядка спросил: «Признаете себя виновным?», выкрикнул:

— Нет и еще раз нет! Происходит нечто ужасное, необъяснимое!

Председатель перебил:

— Ваша вина неоспорима.

Режиссер захлебывался словами:

— Я жил вне политики. Занимался исключительно созданием театра, воспитывал артистов! Меня хорошо знает Станиславский, пригласивший поставить у него оперу! В обвинительном заключении полно ошибок, начиная со звания — я заслуженный, а не народный!

Ульрих подал знак конвойному, и тот заломил подсудимому руки, зажал рот.

— Решением Военной коллегии Верховного суда Союза гражданин Мейерхольд Всеволод Эмильевич, он же Карл Казимир Теодор, бывший подданный Пруссии, приговаривается к расстрелу. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит.

В ту же глухую февральскую ночь оборвалась жизнь и Михаила Кольцова, шестью днями раньше расстреляли Исаака Бабеля, наркома земледелия, кандидата в члены Политбюро Роберта Эйхе.

Спустя пятнадцать лет расследовали убийство З. Райх, опросили работников искусства, те рассказали и о гениальности мужа погибшей. Когда генеральный секретарь Союза писателей А. Фадеев осторожно напомнил Сталину о Мейерхольде, заметил, что все не верят в его виновность, получил ответ:

— Думаете, мне хочется верить в виновность? Пришлось поверить.

О расстреле режиссера в печати, понятно, не сообщалось. Родственники получили справку, что имярек осужден на десять лет лагерей без права переписки — что скрывалось за этими словами, прекрасно было известно.

Первые публикации о расправе над Мейерхольдом появились во времена оттепели, но многое остается неизвестным, например, дата убийства — в органах назвали 17 марта 1942 г., причину смерти «упадок сердечной деятельности», нет сведений и о месте погребения.

Назад: Отпуск на один день

Дальше: Кровь на признании виновности