Целитель

Это почитание старости отравляет нам лучшие годы нашей жизни и отдает деньги в наши руки слишком поздно, когда по дряхлости мы уже не можем воспользоваться ими в свое удовольствие. Я склоняюсь к убеждению, что тиранство стариков — бесполезный предрассудок, властвующий над нами только потому, что мы его терпим.

Уильям Шекспир. Король Лир. Акт 1, сцена 2 (1606 г.)

Понятие добродетели предполагает трудность и борьбу, добродетель не может существовать без противодействия. Ведь не случайно мы называем Бога добрым, всемогущим, благим и справедливым, но мы не называем его добродетельным.

Мишель Монтень. Опыты. Кн. 2, гл. XII.

О жестокости

Работая палачом более полувека, Майстер Франц Шмидт постоянно сталкивался с ужасающей чередой человеческих пороков и зверств. Но ни один преступник за все это время не вызывал в нем большего первобытного отвращения, чем социопатичный разбойник Георг Хернляйн из Брука и его столь же испорченный пособник Йобст Кнау из Бамберга. Тщательный пересказ палачом их бесчисленных преступлений (по его собственному признанию, не более чем случайная выборка) составляет самую длинную запись в дневнике. В компании себе подобных, чаще всего это был Георг Майер (он же Мозги) из Гостенхофа, Хернляйн и Кнау годами бродили по лесам и проселочным дорогам Франконии, нападая, грабя и зверски убивая коробейников, странствующих подмастерьев, крестьян и других путешественников, в том числе женщин и юношей. Перечислив более десяти примеров их вероломства, Майстер Франц готовится завершить дневную запись. Однако затем — и это почти осязаемо, как гневно палач качает головой, — он изменяет свое решение и продолжает описывать еще более жуткие и позорные деяния этого дуэта, включая те, когда они «нападали на людей на Мегельдорфском лугу и везде, куда горожане отправлялись гулять… а также напали на восемь человек на улицах Херольдсберга, тяжело ранив мужчину и женщину и разрубив руку вознице надвое».

Его отвращение почти ощутимо в этом доскональном отчете о самых шокирующих случаях в истории разгула двух разбойников:

Шесть недель тому назад [Хернляйн] и Кнау вместе со своими подельниками, водились со шлюхой, когда она в доме [Хернляйна] родила сына, после чего Кнау крестил его, а затем заживо отрезал его маленькую руку. После этого его подельник, которого кличут Черныш, который изображал крестного отца, подбросил малыша в воздух, так что тот упал на стол, и сказал: «Каким большим должен вырасти мой маленький крестник!» Еще он воскликнул: «Смотрите, вот как дьявол ловит в свои сети!», перерезал ему горло и зарыл его в своем маленьком саду. Спустя восемь дней, когда шлюха Кнау тоже родила мальчика, Кнау свернул его шейку, а Хернляйн отрезал его крохотную правую ручку и затем закопал его в своем сарае.

Абсолютный ужас обоих эпизодов выплескивается со страниц дневника благодаря тому, что Шмидт противопоставляет уменьшительно-ласкательные «малыш», «шейка», «крохотная правая ручка» леденящему кровь глумлению пьяных мужланов над крещением и чувствами крестного отца. Для Франца это был показатель глубокой порочности, и он с нескрываемым удовлетворением вспоминает два укуса раскаленными щипцами, которые нанес каждому из разбойников в область рук и ног, прежде чем казнить их мучительным «колесованием снизу вверх» 2 января 1588 года. Девять дней спустя тем же способом Шмидт казнил их соучастника по кличке Мозги, а еще через неделю — жену и сообщницу Хернляйна, Маргариту, посредством, казалось бы, отмененной уже «смерти от воды», то есть казни утоплением, которая была восстановлена советом и без протеста со стороны палача, в наказание за особенно гнусные преступления.

Но зачем эти изверги вообще отрубали руки младенцам? Подобное зверство не было беспричинным. Во время допроса Кнау под надзором Майстера Франца, в ходе которого неоднократно применялась дыба, разбойник утверждал, что правая рука новорожденного мужчины, как это всем известно, приносит удачу и даже делает невидимым, что является весьма полезным приобретением для профессионального вора. По его словам, Хернляйн рассказывал, как во время своих путешествий многократно отрезал руки детям и успешно использовал их «маленькие пальчики» во время взломов как подсвечники, «чтобы никто не проснулся». (В Англии эта уловка была известна как «рука славы»). В своем собственном, сделанном под пытками, признании, Хернляйн подтвердил этот рассказ, уточнив, что руки должны оставаться закопанными в течение восьми дней, желательно в хлеву, после чего их можно откапывать и забирать. Он признался, что инструктировал Кнау на этот счет и даже дал ему одну руку в личное пользование, но сам имел весьма скромный опыт в каких-либо «магических искусствах». Однако под дальнейшим давлением Хернляйн признался, что одна старуха научила его приносить на три воскресные мессы подряд небольшой мешочек, полный свинца и пороха, и таким образом получать магическую силу. Он также признался, что «средь бела дня» в соседнем городе украл кусок от виселицы и носил его вместе с другими амулетами в качестве защиты от выстрела. Раздраженный недоверчивостью следователей, Хернляйн заявил, что заставил двух своих приятелей стрелять друг в друга, чтобы проверить силу амулета, и, поскольку ни один из них не пострадал, он выиграл по 5 гульденов у каждого.

Практически никто не оспаривал фундаментальную непостижимость природного мира и, следовательно, возможность того, что определенное оккультное знание может дать людям некую магическую силу. Такие изменчивые и часто противоречивые популярные представления о магии, просуществовавшие до восемнадцатого столетия, ставили Майстера Франца в затруднительное положение. Будучи человеком, в некотором роде связанным с медициной, Шмидт мог извлечь выгоду из использования древних магических представлений о «целительной силе» палача и его снаряжения. Однако в самый разгар европейского помешательства на ведьмах практикующий врач, имевший даже незначительную связь с магией, безусловно, тоже подвергался опасности. Его одновременно и боялись, и уважали, что мало чем отличалось от положения могущественного мудреца или племенного шамана, и искали встречи с ним (за хорошую плату) как с опытным целителем. Но в то же время он рисковал быть обвиненным в некомпетентности или занятиях черной магией недовольными пациентами или любым из многочисленных и разнообразных конкурентов на безжалостном медицинском рынке.

Такая неоднозначная и уязвимая позиция, конечно, не была чем-то новым для нюрнбергского палача. Точно так же, как он обратил к личной выгоде потребность государства в благочестивых и ответственных убийцах, Майстер Франц использовал и ауру целительства, окружавшую его ремесло, чтобы продвинуться дальше в своем стремлении к респектабельности, при этом искусно избегая гнева ревностных «охотников на ведьм» и завистливых коллег от медицины. Но медицина — как он обнаружил позднее — была для него чем-то большим, нежели средством достижения личных целей или надежным источником дополнительного дохода. В отличие от навязанной ему одиозной профессии, «врачебное искусство» было его подлинным призванием. «Почти каждый человек имеет устойчивую склонность к определенной вещи, благодаря которой он мог бы зарабатывать себе на жизнь», а Францу Шмидту «[сама] Природа привила желание исцелять». Став его работой до конца жизни, физическое исцеление людей дарило бывшему палачу чувство выполненного долга, достигнутых целей и даже восстановленной чести, причем куда в большей мере, чем спасительный ритуал казни. Борьба за эту новую профессиональную идентичность для себя и своих сыновей фактически определила последние три десятилетия его жизни. Но как повлияет скрупулезно созданная репутация безупречного палача на это последнее самоопределение?

Живые тела

Предполагалось, что все домодерные палачи должны были обладать определенным медицинским опытом. Некоторые даже получали свои посты именно благодаря их навыкам исцеления людей или животных, обычно коров и лошадей. Еще до появления в городе Франца, магистрату Нюрнберга случилось повторно нанять одного беспутного палача менее чем через год после того, как его в гневе уволили, «поскольку его лечение очень помогло многим раненым и больным людям выздороветь, а Йорг Унгер, нынешний палач, абсолютно бесполезен [в этом отношении]». Во времена отца Франца Шмидта медицинское консультирование было незначительным бонусом к жалованью большинства палачей. К тому времени, когда сам Франц активно занялся этим делом, плата за исцеление могла составлять уже до половины его годового дохода. После официального выхода на пенсию в 1618 году Шмидт станет полностью зависеть от доходов, приносимых лекарской практикой, которая будет процветать вплоть до самой его смерти годы спустя.

Разнообразный ассортимент разрешенных и теневых медицинских, а также квазимедицинских услуг, доступных в то время, являл собой рыночную конкуренцию во всей ее нерегулируемой красе. Врачи с академической подготовкой обладали самым высоким уровнем официальной сертификации, но немногочисленность и баснословный прейскурант делали их услуги недоступными для большинства населения. Обучавшиеся в гильдиях цирюльники-хирурги, «врачеватели ран» и аптекари обладали схожей аурой респектабельности и при этом в таких крупных городах, как Нюрнберг, встречались по меньшей мере в десять раз чаще своих академических коллег. Как правило, эти специалисты осваивали навыки в качестве учеников и подмастерьев на несколько лет дольше, чем получали образование врачи в университете. К концу XVI века практически в каждом немецком государстве работали свои официальные врачи и цирюльники-хирурги, а также аптекари и повитухи, что придавало этим профессиям еще большую легитимность и авторитет.

Конечно, институциональное одобрение такого рода не мешало большинству людей обращаться ко всевозможным несанкционированным «знахарям» — торговцам снадобьями, странствующим аптекарям, глазным лекарям, цыганам и религиозным целителям, каждый из которых торговал целым ассортиментом целебных порошков, смесей, мазей и трав. Врачи XVII и XVIII веков регулярно высмеивали способности этих «мошенников» и «шарлатанов», но стоит признать, что некоторые из них предлагали действенные средства. Серные мази в определенных случаях способствовали очищению кожи, а травяные отвары успокаивали чью-то ноющую спину. Правда, обещание каких-то бóльших результатов этими странствующими целителями было чистой воды жульничеством. Несомненным плюсом, впрочем, являлось то, что бродячие шарлатаны рекламировали свои товары смешными песнями, забавными сценками, а иногда даже и представлениями со змеями (для рекламы тонизирующего средства, дающего иммунитет от любых укусов).

Врачебную репутацию Майстера Франца не подкрепляли ни официальная поддержка, ни карнавальные действа, но очевидно, что к его вящей выгоде существовали народные верования, окружавшие скверную профессию. Считалось, что, подобно «знающим» мужчинам и женщинам, встречавшимся практически в каждой деревне, палачи хранили секретные рецепты всевозможных лекарств — от рака и почечной недостаточности до зубной боли и бессонницы — и эти знания, как правило, передавались устно от мастера к подмастерью. Противоречивый целитель Парацельс, публично отвергавший многое из того, что он узнал о медицине в учебных заведениях, однозначно утверждал, что приобрел основную часть своих врачебных навыков от палачей и знахарей. Гамбургский палач Майстер Валентин Матц был широко известен тем, что «знал травы и симпатию [врачевание] лучше, чем многие ученые доктора». Какова ни была бы эффективность врачебных навыков палача, «зловещая харизма» Франца и его практикующих целительство коллег давала им неоценимое преимущество на высококонкурентном (и очень прибыльном) медицинском рынке того времени. Сыновья палачей также нередко получали выгоду от этой устойчивой ассоциации и могли иметь процветающую медицинскую практику, даже если не наследовали у своих отцов саму профессию палача. Многие вдовы и жены палачей тоже выполняли медицинскую работу, иногда конкурируя за пациентов с местными повитухами.

Но как много Майстер Франц на деле знал об искусстве врачевания и где он мог обучиться ему? Майстер Генрих, безусловно, передал бы сыну все свои знания, но, будучи воспитанным как сын честного портного, он должен был изучать врачебное искусство уже на новой работе. Когда Шмидты были приняты в профессию, другие палачи, вероятно, поделились с ними некоторыми секретами, зная, что прямая конкуренция со стороны географически отдаленного коллеги маловероятна. Многочисленные преступники и бродяги, с которыми встречались Генрих и Франц во время работы, были еще одним источником информации, в том числе и магических заклинаний, но такая разновидность врачевания уже попадала в зону риска.

Самым ценным ресурсом для грамотного палача были, вероятно, многочисленные медицинские брошюры и другие справочные пособия, которые с начала XVI века наводнили рынок печатной продукции. Врачи, прошедшие обучение в университете всего несколько поколений спустя, были бы шокированы подходом в духе «сделай сам», присущему большинству медицинских пособий времени Франца Шмидта. Еще более их поразило бы то, что зачастую популяризаторами были сами члены медицинской элиты. Уважаемый врач Иоганн Вейер (1515–1588), известный сегодня как один из первых активных противников повальной охоты на ведьм, среди врачей своего времени прославился как автор книги «Искусство врачевания: о различных заболеваниях ранее не известных и не описанных», в которой речь шла о лечении болезней, начиная от тифа и сифилиса (навряд ли таких уж «неизвестных» в 1583 г.) вплоть до «ночных приступов» и диареи. Вейер рассчитывал на читателей, практически не имеющих профессиональной подготовки, и описывал симптомы и методы лечения на понятном им языке, лишенном жаргонизмов, с добавлением изображений соответствующих трав, лекарственных насекомых и гадов. Как и большинство популярных авторов той эпохи, он рассыпает по тексту библейские ссылки, начиная со вступительного напоминания о том, что сами страдания и болезни явились результатом первоначального грехопадения Адама и Евы.

«Руководство по врачеванию ран в полевых условиях» Ганса фон Герсдорфа (1455–1529), переизданное несколько раз после первой публикации 1517 года, является еще более вероятным источником информации для Майстера Франца. Основанный на обширном опыте автора в качестве военного врача, 224-страничный сборник фактически являлся учебником медицины, который от обсуждения влияния на здоровье четырех телесных жидкостей, элементов и планет переходил к пошаговым руководствам по выявлению симптомов и методам лечения. Хотя Герсдорф больше фокусировался на наружных ранениях, но не забыл описать и основы анатомии человека, а также приложить несколько иллюстраций с подробными пометками. Подобно Вейеру и другим популярным авторам, он приводит изображения трав, а также схемы изготовления скальпеля, сверла для черепа, шин для сломанных конечностей, зажимов и даже перегонного куба. Кроме того, в «Руководство» был включен обширный глоссарий латинских медицинских терминов и их немецких переводов, а также полный алфавитный указатель симптомов, частей тела и методов лечения, что имело принципиальное значение для каждого не имеющего академического образования целителя.

Принимая во внимание успехи Майстера Франца в медицине, мы не должны недооценивать значимость диалога с пациентами. Уверенность в себе, умение создать обнадеживающую атмосферу — эти и другие навыки межличностного общения были очень важны, особенно учитывая, что беседа в раннее Новое время была гораздо более важным элементом медицинской консультации, нежели физическое обследование. Как утверждалось в одном из популярных руководств, «хорошая история болезни — это уже половина диагноза». Сведения о профессии пациента, членах его семьи, диете, режиме сна и многом другом могли быть полезными для любого практикующего врача. Но особенно ценными они были для палачей и других народных целителей, которые не могли опираться ни на официальный сертификат врача или цирюльника-хирурга, ни на эффектные зрелища, которые устраивали странствующие шарлатаны. Майстер Франц мог добиться успеха только благодаря кропотливой работе с клиентами и созданию круга преданных пациентов, которые чувствовали, что он понимает их недуги и их самих. Возможно, поверье о знаменитом «прикосновении палача» и приводило кого-то из пациентов на порог его дома, но, учитывая обилие доступных альтернатив, оно не заставило бы их вернуться, не получи они в самом деле хорошего лечения.

Особенно ценились навыки в медицинской сфере, привычной для палача, — в «наружных методах лечения», таких как восстановление сломанных костей, лечение тяжелых ожогов, остановка кровотечений из ампутированных конечностей и заживление открытых язв или огнестрельных ранений. Более трети ран, обрабатываемых врачами и палачами, были получены в результате нападений с холодным или огнестрельным оружием. Эта была явная возможность для Франца проявить мастерство, ведь за годы работы в пыточной он приобрел бесценный опыт и знал, каким образом избежать тяжелых ранений во время дознания, а также как залатать приговоренного перед допросом или публичной казнью. По-видимому, Франц не получал никакой дополнительной платы за врачевание заключенных, но некоторые из его товарищей-палачей зарабатывали в три-четыре раза больше за исцеление подозреваемого, нежели за пытки, ставшие причиной лечения.

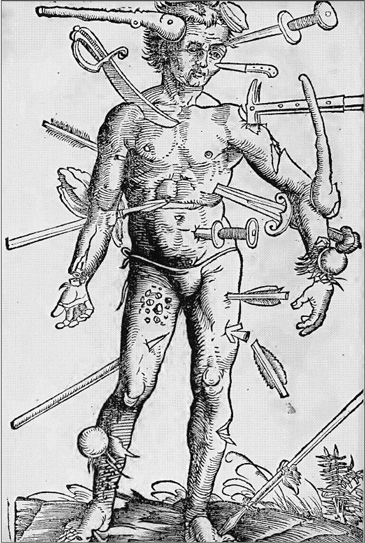

Популярное изображение «израненного человека» из «Руководства» Ганса фон Герсдорфа, демонстрирующее разнообразие наносимых человеку травм, которые регулярно лечили палачи и цирюльники-хирурги (1517 г.)

Медицинские записи Шмидта до нас не дошли. Но, по его собственным оценкам, за почти 50 лет лекарской практики в Нюрнберге и на прилегающих к нему территориях ему довелось врачевать более 15 000 пациентов. Даже допуская некоторое преувеличение и непредумышленный двойной учет (Франц никогда не был силен в математике), следует признать, что эта цифра является выдающейся. Она означает, что Майстер Франц наблюдал в среднем более 300 пациентов в год — как минимум в десять раз больше людей, чем бывало на его «приемах» на предыдущей работе. Утешало ли его это, когда он думал о многих муках, которые осознанно причинил? Усиливал ли почти ежедневный врачебный опыт его и без того глубокую сострадательность к жертвам преступлений? Несомненно, репутация успешного целителя помогала смягчить презрение, на которое обычно были обречены палачи. Но ее было явно недостаточно, чтобы вернуть Францу и его семье благородный статус.

В этом контексте избирательный подход, согласно которому люди соглашались на прикосновение палача, с точки зрения современных нравов кажется особенно мистическим и непредсказуемым. Те же самые люди, которые отказывались разделить стол или выпить с публично осуждаемым палачом, не говоря уже о том, чтобы допускать его в свои дома, очевидно, не стеснялись посещать Франца в его собственном доме, где позволяли ему возлагать на себя руки. Конфиденциальность таких встреч частично объясняется двойным стандартом, но в то же время совершенно очевидно, что консультация у Майстера Франца по медицинским вопросам не представляла собой особой тайны или причины позора. Вероятнее всего, учитывая характер целительства, большинство его пациентов были солдатами, чернорабочими и крестьянами. Тем не менее у него также регулярно бывали на приемах уважаемые ремесленники, патриции и даже некоторые представители элиты, в том числе три имперских посланца, настоятель Бамбергского собора и один тевтонский рыцарь, а также несколько городских советников и члены их семей. Постоянный приток людей разных сословий в Дом палача явно демонстрирует ошибочность представлений о полной маргинализации людей этой профессии и их семей. С другой стороны, такой регулярный контакт с людьми, избегавшими его на публике, еще больше утяжелял нелегкое бремя этого странного и неопределенного социального статуса.

Лечение наружных ран было прерогативой цирюльников-хирургов, и потому между ними и палачами разгорались частые споры и конфликты, которые обычно заканчивались вмешательством властей. И здесь, по всей видимости, именно репутация Франца, как личная, так и профессиональная, предотвратила гнев конкурентов и городского совета. Он никогда не подвергался гонениям за свою практику со стороны магистрата. В 1601 году отцы города даже фактически отослали одного человека, неудовлетворенного тем, как местный цирюльник пытался вылечить колено его семилетнего сына, не к муниципальным врачам, а к Майстеру Францу. Восемь лет спустя цирюльник Ганс Дюбелиус спросил на совете гильдии, не сочтут ли коллеги его бесчестным, если он примется за лечение раненого трактирщика, которого уже лечил Майстер Франц. Члены совета заверили Дюбелиуса, что он может действовать, не опасаясь бесчестья, но отказались делать выговор палачу за его медицинскую деятельность. Маловероятно, что нюрнбергские цирюльники-хирурги признали Франца в качестве коллеги-профессионала, но они и не пытались открыто оспаривать его навыки или очевидное влияние на магистрат.

Врачеватель ран проводит ампутацию ноги опьяненного, но по-прежнему пребывающего в сознании пациента. Врачеватели ран и цирюльники-хирурги составляли основную конкуренцию Францу на медицинском рынке (ок. 1550 г.)

Еще одной потенциальной угрозой медицинским успехам Франца было стремительно возраставшее на протяжении всей его жизни укрепление позиций академического медицинского образования. Профессиональные врачи долгое время занимали верхушку пирамиды престижа и дохода в профессии, но их число оставалось небольшим. Однако с конца XVI века началось доминирование врачей на медицинском рынке. Во-первых, в немецких городах они стали объединяться, образуя полугосударственные органы, такие как нюрнбергская Медицинская коллегия, созданная в 1592 году под руководством доктора Иоахима Камерария. В то же время врачи убеждали городскую власть в том, что разнообразные и зачастую «невежественные» методы «практикующих знахарей», включая даже цирюльников-хирургов, аптекарей и повитух, сертифицированных в гильдиях, требуют более строгого регулирования и надзора. В Нюрнберге это означало ряд ограничений для лицензированных гильдиями специалистов и большие штрафы — даже возможное изгнание — для любителей-зубодеров, алхимиков, бабок, евреев, черных магов и прочих знахарей.

К счастью для Франца Шмидта и его преемников, Медицинская коллегия не стала брать на себя ответственность за упразднение их медицинской практики, лишь ограничила ее лечением наружных травм, «о которых у них имеются некоторые знания». Майстер Франц успешно избежал и открытых конфликтов с врачами, которые настигли других палачей по всей империи, включая и его собственных преемников. Удивительно, но судебно-медицинская работа Франца привела его к более тесному и регулярному контакту именно с этими профессионалами-патрициями, а не с ремесленниками-цирюльниками, которые были намного ближе к нему по уровню образования и опыту. Возможно, то уважение, которым Шмидт, судя по всему, пользовался в официальных кругах, даже побудило его помечтать об этой благородной, но пока недостижимой профессии для одного из своих сыновей. День, когда такой социальный скачок станет возможен, был ближе, чем он мог предполагать.

Мертвые тела

Хотя основная часть работы требовала от Майстера Франца общения с живыми — заключенными, чиновниками, пациентами, — он также проводил немало времени с мертвецами или, если говорить точнее, с трупами бедных грешников, которых он отправил на тот свет. Некоторых из тех, кого он казнил, ожидали те же обряды, что и любых других покойников, включая захоронение в освященной земле. Большинству, однако, была уготована менее счастливая судьба. Изуродованные колесованием трупы, тела повешенных воров и убийц оставляли стихиям и со временем они осыпались в ямы под виселицей. Трупы казненных другими способами передавались палачу для вскрытия или иного использования. Никоим образом телу казненного преступника не позволяли пропасть просто так; вместо этого оно бывало задействовано как свидетельство милости суда, как ужасное предупреждение или как полезный медицинский объект.

В Европе раннего Нового времени и академические врачи, и народные целители считали, что тела мертвых обладают исключительными лечебными свойствами. Такое убеждение привело к практике, которая с точки зрения современного восприятия может показаться странной, даже ужасающей, но тем не менее получившей широкое признание в эпоху Майстера Франца. Части человеческих тел употребляли в пищу, носили с собой или находили им другое медицинское применение — и все это для исцеления больных или раненых. Истоки веры в особую силу человеческих останков уходят вглубь времен, по крайней мере до Плиния Старшего (23–79), а сама она будет процветать даже в просвещенном XVIII веке. Несмотря на очевидную близость этой традиции к магии, практически все медицинские работники того времени настаивали на том, что все это имеет прочную основу в натурфилософии и самой анатомии человека. По мнению последователей Парацельса, также известных как ятрохимики, человеческая кожа, кровь и кости обладали такими же целебными свойствами, что и некоторые минералы и растения, и передавали исцеляющую духовную силу больному человеку. Классически обученные врачи галеновского толка смеялись над подобными «магическими» объяснениями и настаивали на том, что употребление в качестве лекарства частей тела других людей излечивает болезни, восстанавливая внутренний баланс четырех телесных жидкостей (крови, слизи, черной желчи и желтой желчи). Но практически ни один целитель, вне зависимости от того, имел он формальное образование или нет, не оспаривал общепризнанный факт, что свежий человеческий труп является источником множества лекарственных средств.

Питье крови, «самой благородной из жидкостей», считалось особенно сильнодействующей процедурой со множеством возможных применений, как то: растворение сгустков крови, защита от болезненной хандры или кашля, предотвращение судорог, лечение нарушений менструального цикла или даже метеоризма. Поскольку медицинское сообщество полагало, что печень непрерывно производит кровь, то ее запасы также были теоретически неограниченными, что снимало беспокойство по поводу частого кровопускания, или флеботомии, предназначенного для восстановления гуморального баланса. Ценность жидкости определялась возрастом и мужской силой, поэтому особенно ценилась кровь казненных без долгого ожидания молодых преступников, жизненная сила которых еще не начала убывать. Эпилептики, жаждущие испить теплой и свежей крови бедного грешника, часто выстраивались в ряд около эшафота после обезглавливания — для нас даже вообразить себе подобную сцену немыслимо, но при этом она не была ничем примечательным для Франца Шмидта и его современников.

До середины XVII века палачи, по сути, пользовались монополией на поставку частей человеческого тела, применяемых в народном целительстве. Многие в качестве дополнительного подспорья имели постоянные контракты с аптекарями или нетерпеливыми покупателями напрямую. Официальная фармакопея Нюрнберга включала немало рецептов, в которых использовались части тел казненных преступников: целые и истолченные черепа, «человеческий прах» (из молотых костей), «маринованная человеческая плоть», человеческий жир, соль с человеческим прахом и вытяжка из человеческих костей (зелье, получаемое их кипячением). Беременные женщины и люди, страдающие от отеков суставов или судорог, носили специально обработанные полоски человеческой кожи, известные как «человечья шкура» или «жир бедных грешников». Целительная сила мумий — высушивание человеческой плоти было широко распространено — даже оказалась в центре нового религиозного мистического учения, созданного иезуитом Бернардом Цезием (1599–1630). Невозможно узнать, какой именно дополнительный доход Франц имел от торговли частями человеческих тел или даже в какой степени он участвовал в этой гнусной, но прибыльной практике.

Неизбежно, что некоторые целители той эпохи продвигали и явно магические способы использования трупных фрагментов. Рецепт, составленный одним из коллег Франца для лечения лошади от сглаза, требовал порошка, приготовленного из определенных трав, коровьего жира, уксуса и жженой человеческой плоти, — все это должно было быть перемешано с помощью очищенного прута, найденного на берегу реки до захода солнца. Академические врачи-протестанты, стремясь развенчать католическую веру в силу святых мощей, во весь голос отрицали, что части человеческого тела способны обладать такой сверхъестественной силой. Они отвергали как религиозные предрассудки, так и схожие с ними народные верования, например в то, что палец или рука казненного вора принесут удачу в азартных играх или, если скормить их корове, обеспечат защиту от колдовства. Католические власти Баварии подобным же образом высказывали возмущение тем, что «многие люди осмеливаются брать вещи казненных преступников и хватают цепи у виселицы, где был повешен преступник… а также и веревки… для использования с определенными целями», и запрещали применять такого рода объекты, «которым суеверие придает иной эффект, нежели тот, что они способны иметь естественным образом». Церковные лидеры обеих конфессий были еще больше встревожены попытками некоторых палачей нажиться на своей магической славе. Например, в 1611 году коллега Франца в баварском городе Пассау основал устойчивый и весьма прибыльный бизнес, продавая маленькие сложенные кусочки бумаги с магическими надписями, известные как «Passauer Zettel» (с немецкого буквально — «пассауская записка»), которые, как утверждалось, защищали владельца от пуль.

Гораздо более понятным (и до сих пор актуальным) использованием трупов в практике Майстера Франца было вскрытие их для анатомических исследований. Леонардо да Винчи (1452–1519) и Микеланджело (1475–1564) задолго до того испрашивали тела казненных для этой цели, разрешенной папой Сикстом IV еще в 1482 году. Но медицинский интерес к вскрытию не исчезал вплоть до публикации рисунков Андреаса Везалия (1514–1564) в труде De Humani Corporis Fabrica («О строении человеческого тела», 1543). Изящные иллюстрации с подробными комментариями, приведенные в труде 28-летнего врача, демонстрировали работу скелета, нервной и мышечной системы, а также внутренних органов и произвели фурор в сообществе медиков. Практически сразу медицинские факультеты по всей Европе начали посвящать анатомии лекции и открывать анатомические кафедры под впечатлением от исследований Везалия и других первопроходцев, показавших, что многое из того, чему они учили до этого момента — в основном знания, происходящие от греческого врача II века н.э. Галена, — было неточным или вовсе неверным. Спустя столетие уже 11 немецких университетов, в числе которых и Альтдорфский университет под Нюрнбергом, обзавелись своими анатомическими театрами, и практика медицинского вскрытия стала повсеместной.

Соответственно, спрос на трупы казненных преступников неуклонно рос на протяжении всей жизни Майстера Франца. К началу XVII века торговля человеческими телами и их частями достигла лихорадочной активности. Вскоре после смерти Шмидта граждане и городские советники Мюнхена были шокированы, узнав, что новый палач с подходящим именем Мартин Ляйхнам («труп»), перед тем как передать тело обезглавленной детоубийцы ее родителям для христианского захоронения, распродал его отдельные части, включая сердце, которое было измельчено в целебный порошок. Студенты-медики из Альтдорфского университета, по-видимому, всегда спрашивали разрешения Франца или его преемников, прежде чем забирать тела казненных, но их менее щепетильные сверстники в других местах часто устраивали несанкционированные ночные рейды на кладбища и места казни. Самым известным похитителем тел в империи был, несомненно, профессор Вернер Рольфинк (1599–1673), чья любовь к ограблению местных виселиц стала причиной того, что его студенты-медики из Йенского университета придумали в его честь новый глагол — «рольфинчать».

Мышечная система человека на одной из почти 200 подробных иллюстраций в «De Humani Corporis Fabrica» Везалия (1543). Обратите внимание, что даже авторитетный эксперт использует недавно повешенного преступника в качестве модели для рисунка

Глубокий интерес самого Майстера Франца к сугубо научному препарированию тел был редким явлением среди палачей, и это еще раз свидетельствует о его больших амбициях в медицине. С 1548 года городской совет Нюрнберга давал право «рассекать бедных казненных жертв» лишь нескольким врачам, к тому же обязательно «в присутствии людей». За три года до прибытия Франца Шмидта в Нюрнберг доктору Фолькеру Койтеру было разрешено анатомировать двух воров, отдав жир палачу для его медикаментов. Это традиционное разделение труда при использовании тела, вероятно, имели в виду городские советники, когда в июле 1578 года удовлетворили просьбу нового палача «разрезать обезглавленные тела и брать то, что ему полезно для его медицинской практики». В дневниковой записи о том, как он обошелся с телом обезглавленного разбойника Хайнца Горссна (он же Ленивый Хайнц), 24-летний Франц педантично сообщает: «Потом я разрезал [тело]». Шмидт редко использовал это личное местоимение в своем дневнике, поэтому очевидно, что здесь молодой палач хотел запечатлеть персональное достижение. Он описывает всего три аналогичных случая — в 1581, 1584 и 1590 годах, и в последнем из них уже употребляет слова «рассечь (adominirt)» и «препарировать». Можно было бы предположить, что Франц прибег к более строгому языку анатомии, чтобы описать собственные опыты по расчленению тел, если бы не факт, что те же самые слова он использовал и позднее, в 1594 году, передавая тело вора Михеля Кнюттеля местному врачу, доктору Песслеру, для полного посмертного вскрытия. Другими словами, его интерес заключался не только в извлечении пригодных частей тела, но и в изучении самой анатомии человека — так же как и интерес любого другого врача.

Фолькер Койтер (1534–1576), городской врач Нюрнберга. Койтер, как и его преемник Иоахим Камерарий-мл. (1534–1598), был энтузиастом анатомии, в какой-то момент даже временно изгнанным из города из-за разграбления могилы (1569 г.)

Конечно, возможности открытий, которые мог совершить анатом-любитель, были существенно ограниченны, даже если подспорьем ему служили популярные версии работы Везалия и собственный врачебный опыт, не говоря уже о надежных поставках свежих трупов. Любопытство Франца к анатомии человека было сформировано временем, в которое он жил, — эпохой, когда большинство дилетантов было очаровано странностями и аномалиями, но не пыталось организовать свои наблюдения в какую-либо теоретическую систему или просто не подозревало о ней. Это стремление было оставлено естествоиспытателям и богословам. Систематическое изучение палачом тел своих жертв, как и интерес к их характеру, также не проявляется в его дневнике вплоть до второй половины жизни. Например, в ранние годы Франц мог заметить, что два брата и их подельник были «тремя сильными молодыми ворами», или мимоходом добавить, что казненный разбойник «был однорук». Мы также узнаем, что цирюльник Бальтазар Шерль «был маленьким человеком, имел горб спереди и сзади» и что у нищенки Элизабет Росснерин была «кривая шея». Годы спустя он пишет со скрупулезной «точностью» любителя, что обезглавленный вор Георг Праун (он же Георг Штырь) «имел шею длиной в две пяди и обхватом в две ладони» (примерно 45 (!) на 20 сантиметров), что Лоренц Демер (он же Долговязый Фермер) был «ростом на два пальца ниже трех элей» (примерно 223 сантиметра) и что у выпоротого Симона Штарка «было 92 оспины» — все эти параметры могли быть установлены только после тщательного посмертного осмотра. Единственным случаем, когда дух научной объективности покинул Майстера Франца, стало обезглавливание вора Георга Прауна, «когда его голова повернулась несколько раз [на камне], как будто желая посмотреть на случившееся, и язык шевелился, и рот открывался, как будто он хотел говорить, на протяжении доброй половины четверти часа. Никогда я не видел подобного». Как и большинство хронистов раннего Нового времени, изумленный палач не предлагает объяснений, но лишь фиксирует чудо, достойное быть описанным.

Черная магия

Врачебный опыт палачей, а также их знакомство с нелегальными практиками преступного мира наделяли эту профессию аурой могущества в области темных искусств. В народном фольклоре палачи и их волшебные мечи (залитые еще не высохшей кровью казненных юношей) одерживали победы над вампирами и оборотнями, а также вызывали духов или изгоняли призраков. В одной популярной народной сказке того времени особо досаждающий хозяевам дома призрак провоцирует конкурентный поединок между иезуитским экзорцистом и палачом, в результате которого последний одерживает победу, заманив злого духа в мешок, а затем выпустив его в лесу. На деле нечто подобное этой драме лишь однажды упоминается в хрониках Нюрнберга XVI века, а именно в 1583 году, когда Франц оказался простым зрителем официально санкционированного изгнания демона лютеранским клириком.

Конечно, в бешеной атмосфере всеевропейского помешательства на ведьмах примерно с 1550 по 1650 год любая ассоциация с магией, даже целительной, могла оказаться весьма опасной. Многие полагали, что сами палачи были «тайными колдунами» и «мастерами чар», особенно в пиковые годы охоты на ведьм в начале XVII века, когда всякая магическая практика подозревалась в дьявольском происхождении. Мюнхенский коллега Франца, хоть и был в конечном счете оправдан, но так до конца и не оправился от тюремного заключения за занятия недозволенной магией, последовавшего в 1612 году на основании показаний, представленных суду обвинителем-иезуитом. Даже собственный преемник Шмидта получил в дальнейшем предупреждение за участие в «магических делах», и ему грозило изгнание «или нечто худшее», если совет узнал бы о любом его контакте со «злым духом». Другим профессионалам повезло меньше, особенно вдове нюрнбергского Льва более позднего времени, которую осудили и сожгли заживо за колдовство, что стало единственным городским случаем о заключении договора с дьяволом и сексе с ним же.

Профессиональные палачи эпохи Майстера Франца, как правило, были незаменимыми союзниками самопровозглашенных охотников на ведьм. Иоганн Георг Абриэль, коллега Франца в Шонгау, и Кристоф Хирт из Бибераха были весьма востребованными экспертами по поиску так называемой ведьминой метки и содействовали продвижению охоты на ведьм в Баварии и Верхней Швабии в 1590-х годах. Другие палачи играли свою роль, выбивая у «ведьм» признания под пытками и сея панику. Фактически в Южной Германии было произведено больше казней за колдовство, чем в любом другом регионе Европы, — около 40 процентов от 60 000 всех казненных. В частности, Франкония стала эпицентром повальной охоты на ведьм, местом печально известных Бамбергской и Вюрцбургской паник 1626–1631 годов, в результате которых были казнены более 2000 человек.

В этом отношении Франц и его город представляли собой оазис сдержанности среди окружающего безумия. До конца XVI века Нюрнберг был свидетелем лишь одной казни за колдовство, да и то это происшествие, больше походившее на случайное отравление любовным зельем, произошло почти за шесть десятилетий до прибытия в город Франца Шмидта. Однако к июлю 1590 года даже город на Пегнице начал поддаваться истерии, охватившей весь регион. Городской совет отреагировал быстро, но, в отличие от властителей других земель, пошедших на поводу у паникеров, арестовал и заключил в тюрьму Фридриха Штиглера, изгнанного нюрнбержца и помощника бывшего палача в Айхштетте, «за то, что он обвинил жен некоторых граждан, что те были ведьмами, и он понял это по их меткам… и также сказал, что они сообщали людям колдовские заклинания».

Штиглер, имевший большой опыт работы с коллегой Франца в Айхштетте, утверждал, что на улице, где он проживал, им были опознаны 11 ведьм, в частности пять пожилых женщин и шесть «учениц-девушек». Во время допроса, включавшего в себя пытку на дыбе под руководством Майстера Франца, этот ветеран охоты на ведьм заявил, что сперва он долго отказывал местным жителям в их просьбах помочь с обнаружением ведьм в Нюрнберге, ссылаясь на то, что в городе «есть свой палач» для таких дел. Если это замечание было призвано обвинить Франца Шмидта в проявлении мягкотелости к ведьмам, то оно оказывало, скорее, обратный эффект на лояльных к нему работодателей, которые тоже относились ко всем обвинениям в магии с глубоким скептицизмом. Не утративший присутствия духа Штиглер рассказал затем, как настойчивые просители наконец убедили его поделиться с ними опытом борьбы с колдовством, который он передал им в виде небольших мешочков с освященными солью, хлебом и воском, взимая по одному орту (1/4 флорина) за каждый. По словам Штиглера, мешочки, которые его научил делать мастер-палач в Абенсберге, могли использоваться как для защиты от ведьм, так и для нахождения на ведьме дьявольского пятна, которое, как всем известно, нечувствительно к уколам иглой.

Председательствующие члены магистрата не поверили штиглеровским «ложным обвинениям… сделанным из чистого, наглого бесстыдства» и проявили обеспокоенность по поводу его собственного знакомства с магией, а также трех его жен. Именно решительное желание городского совета предотвратить местную панику больше, чем что-либо иное, привело к тому, что в итоге «безбожному» Штиглеру был вынесен смертный приговор «за то, что он вызывал всевозможные волнения, ложные подозрения и раздоры среди граждан, а также за различные суеверные, безбожные заклинания и заговоры и прочие запрещенные где бы то ни было колдовские дела». 28 июля 1590 года он был из милосердия обезглавлен Майстером Францем.

Сожжение трех ведьм в Бадене. Всеевропейская охота на ведьм почти точно совпала с годами жизни Франца Шмидта (1574 г.)

Решительный ответ правительства Нюрнберга на первое же серьезное столкновение города с одержимостью ведьмами получил всецелую поддержку палача. Учитывая распространенное мнение о связи палачей с темными искусствами, у Франца Шмидта была своя особая мотивация к тому, чтобы увидеть наказание такого авторитетного коллеги-профессионала. То, что Штиглер «заведомо несправедливо оболгал женщин», принесло ему еще большее презрение чувствительного к клевете Майстера Франца. Нюрнбергский палач, похоже, разделял в целом настороженное отношение своих начальников к обвинениям в колдовстве, а также их глубокий страх перед беспорядками и беззаконием, которые неизбежно пришли бы следом. Вероятно, с удивлением и отвращением он наблюдал за массовыми судебными процессами и сжиганиями ведьм во франконской сельской местности, по которой когда-то путешествовал подмастерьем. Как и Штиглер, Франц знал из своего опыта в Бамберге о методах охотников на ведьм, а также о ненадежности показаний, выбитых руками опытных мучителей. Ключевая роль профессионального палача в подобных разбирательствах по ложным обвинениям, должно быть, казалась ему неприятной и даже постыдной.

В течение следующих двух десятилетий магистрат Нюрнберга продолжал стойко сопротивляться панике, охватившей соседние территории. Менее чем через 18 месяцев после казни Штиглера одна ведьма в маркграфстве Ансбах под пытками показала на двух пожилых женщин из деревень, находящихся под юрисдикцией Нюрнберга, и они были заключены под стражу. Однако кропотливое расследование обоих случаев нюрнбергскими юристами не выявило достаточных оснований для пыток, и обвинения были сняты. Получив дополнительное свидетельство Майстера Франца о том, что обе женщины вряд ли перенесут физическое воздействие в силу преклонного возраста, городской совет снял с них все обвинения. В следующем году, когда власти маркграфства узнали о сокрытом самоубийстве предполагаемой ведьмы из Фюрта (но произошедшем на территории их судебного округа), они не только потребовали эксгумировать и сжечь тело женщины, но и конфисковать все имущество ее семьи. Стремясь избежать паники, юристы Нюрнберга возразили, что ни обвинения, ни характер смерти в данном случае не могут быть окончательно установлены, и, таким образом, продолжали поддерживать безутешного вдовца и его сына на протяжении нескольких юридических атак со стороны маркграфства. В течение ряда последующих лет совет освободил трех мужчин из Альтдорфа, конфисковав их «магические книги и колоды карт», и двух старух, обвиненных в колдовском целительстве. Единственный, кто был наказан в такого рода делах, — лжесвидетель Ганс Ресснер, повторивший ошибку Фридриха Штиглера и распространявший ложные слухи и обвинения в колдовстве, хотя, в отличие от своего предшественника, он отделался заключением в колодки и пожизненным изгнанием (под угрозой казни в случае возвращения).

Ни Майстер Франц, ни его начальство не отрицали эффективность магии как таковой, но их внимание сосредоточивалось на том, использовалась ли она в сочетании с вредоносными действиями под общим названием «малефиции». Шмидт бесстрастно отмечает, что Георг Карл Ламбрехт — последний бедный грешник, которого он казнил, — «также занимался магическими заклинаниями», но, поскольку не было установлено факта совершения малефициев, то колдовство не упомянули в официальном вердикте. Он находит существенным, что Кунрад Цвикельшпергер, который «совершал разврат» с замужней Барбарой Вагнерин, «дал 2 флорина старой колдунье, чтоб она смогла сделать так, что [муж Вагнерин] будет зарезан, пришиблен или утоплен». Однако окончательный приговор Цвикельшпергеру основан на более убедительных доказательствах: он неоднократно убеждал любовницу отравить ее мужа, а параллельно с этим спал с ее матерью и тремя сестрами. Часто Франц упоминает «колдовские» проклятия, чтобы показать характер и мотив последующих насильственных действий: молодой живодер публично «проклинает» своего коварного компаньона, «чтобы тот тотчас умер»; деревенский хулиган угрожает своим соседям, что «он дотла сожжет их дом, [а потом] отрежет их руки и спрячет их у себя за пазухой». Предвосхищая выводы исторических антропологов, сделанные столетия спустя, Франц признавал, что такие проклятия и угрозы часто представляли собой пустой блеф бессильных. Когда арестованная воровка Анна Пергменнин пригрозила, что она «вслед за старой ведьмой, вязавшей метлы, улетит верхом на вилах», Франц сардонически добавляет: «…но ничего не произошло». Он явно допускал возможность колдовства, и это отличает его скептицизм от нашего, но в плане невозмутимости перед лицом истерической охоты на ведьм наши восприятия схожи.

Другое сходство взглядов Франца Шмидта, а именно со взглядами современного ему врача Иоганна Вейера, позволяет сделать предположение, что палач был прямо или косвенно знаком с книгой последнего «О кознях демонов» (De Praestigiis Daemonarum), первое немецкое издание которой датируется 1567 годом. Будучи одним из первых наиболее известных (а значит, и поносимых) противников охоты на ведьм, Вейер тоже полностью не исключал действенность магии, но одновременно с этим утверждал, что подавляющее большинство самопровозглашенных ведьм занимались либо самообманом, либо явным мошенничеством. Остальные были преднамеренными отравителями, что само по себе являлось серьезным преступлением. Как и их современник Мишель Монтень, Вейер и Майстер Франц демонстрировали глубокое понимание того воздействия, которое эмоции могут оказывать на человеческое воображение — это касалось и мнимых жертв, и мнимых преступников.

Конечно, Майстер Франц признавал подлинность психологических мук некоторых бедных грешников, которые, представ перед ним, обвиняли сами себя в том, что попали в дьявольские путы. Во время своего заключения в Яме «вор Георг Прюкнер выдал, что он получил от ночного сторожа в Крайнберге что-то против ран, что он должен съесть, поклявшись взамен, однако, никогда больше не думать о Боге и не молиться Ему — что он и сделал и предал себя дьяволу. Он пытался вырваться из Ямы и в самом деле вел себя безумно, как если бы злой дух мучил его». Рассудительные слова палача «в самом деле… как если бы…» выражают одновременно его признание дьявольской силы и собственное убеждение в том, что Прюкнер просто бредил. Ни Франц, ни его коллега-капеллан, магистр Мюллер, который жаловался, что не спит по ночам в своем доме в двух кварталах ходьбы от Ямы из-за неистовых воплей Прюкнера, не рассматривали его как истинного последователя Сатаны, и оба согласились с тем, что он «[в конце] вел себя по-христиански». Другими словами, Шмидт считал, что духовные искусы дьявола могут действовать на слабый разум, даже если шабаши ведьм во плоти и оставались чистой фантазией. Другой беспокойный заключенный, вор Линхард Шварц, безуспешно пытался покончить с собой в тюрьме сначала с помощью ножа, а затем повесившись на собственной разорванной рубашке, пока «голос разговаривал с ним, хотя он никого и не видел, говоря ему, что если он ему поддастся, то он скоро ему поможет». Майстер Франц многозначительно добавляет, что «он ударился в раскаяние, но, если бы голос зазвучал снова, это [самоубийство] могло бы [так или иначе] произойти». По поводу источника голоса или его реальности палач хранит молчание.

Любые остатки страха перед так называемой черной магией Шмидт уже давно переборол своим длительным опытом работы в камере пыток. Он хорошо знал о том, насколько живучи бесчисленные верования в среде профессиональных преступников, несмотря на полное отсутствие подтверждающих их результатов. Попытки приобрести невидимость или защиту с помощью отрубленных частей тела, кусочков виселицы или других талисманов неизменно описывались в его дневнике как свидетельство жалкой легковерности. Подобно постыдным знакомствам и наличию воровских инструментов, использование магических чар также могло восприниматься как свидетельство незаконных действий или намерений. Во время одного из допросов неисправимый вор Петер Хофман, специализирующийся на меде, неоднократно заявлял, что череп и кости, найденные у него во время ареста, были предназначены не для гнусных целей, а для использования в качестве лекарства от эпилепсии. Он также отрицал, что при помощи волшебства перемещал покинувшую его спутницу на большие расстояния, но в конце концов признал, что украл ее нижнее белье для неудавшегося сеанса любовной магии, призванной вернуть ее. Шмидт отказывается использовать такие безобидные «заговоры и заклинания» для пущего очернения Хофмана в своем дневнике, вместо этого упоминая лишь его многочисленные кражи и супружескую измену. Даже пресловутый Георг Карл Ламбрехт, который изо всех сил старался напустить на себя вид «самого настоящего колдуна и дьявольского чародея… пристрастившегося к сатанинским искусствам», в итоге сознался, что всего-навсего купил амулет и зачарованные клочки бумаги, защищающие от выстрела. Более того, проверив один «волшебно-защитный» череп на собаке (которая тут же скончалась от многочисленных пулевых ранений), Георг пришел к выводу, что «дела и похвальба этих бродяг были сплошь притворными и воображаемыми [и] он не хотел с ними больше иметь ничего общего». Его палач, по всей видимости, пришел к такому же заключению, но гораздо раньше.

Подавляющее большинство так называемых знатоков магии, с которыми Майстер Франц сталкивался за время своей карьеры, можно было классифицировать как простых мошенников. Ему довелось изгнать из города Кунца Хофмана, который «выдавал себя за чтеца планет [то есть астролога] и чтеца ладоней», а также четырех цыган-предсказателей и «судьбосказительницу и кладоискательницу» Анну Домиририн, которая «за один день [получила] около 60 флоринов и пять золотых колец от госпожи Михаэлы Шмидин». Как это было принято среди бродячего люда, вор и карточный шулер Ганс Меллер от случая к случаю приторговывал магическими предметами: кроме всего прочего, он был осужден и за то, что натирал желтую репу салом, приклеивал к ней волосы и продавал для лечебных целей как мандрагору. Сводница Урсула Гримин (она же Синюха) «говорила, что она искусница и может сказать, какой мужчина носит ребенка», сообщая клиенту, что если он хочет избежать нежелательной беременности своей женщины, то должен по-быстрому удовлетвориться с той, кого она ему покажет; в противном случае «ему придется долго ждать со своей полюбовницей, пока [Гримин] не говорила: "Поглядим-ка, что делает моя маленькая овечья котлетка", после чего она вставала перед мужчинами, разоблачалась и говорила: "Эй, моя дырка, сожри мужика!"» Еще больше, чем над доверчивыми клиентами Гримин, Франц с очевидным наслаждением потешается над невинным обманом, который затеял молодой пастух в Вейере: он «в течение двух лет притворялся призраком в доме, дергая людей за головы, волосы и ноги, пока они спали, чтобы он мог тайно возлежать с дочерью крестьянина».

Самым наглым и в то же время успешным мошенником от магии из всех, с кем сталкивался Шмидт за время работы палачом, несомненно, была одноногая швея Элизабет Аурхольтин из Фильзека, которая называла себя Копательницей. Называя себя «золотое дитя Воскресения», она скопила целое состояние — более 4000 флоринов, — убеждая людей всех сословий, что умеет находить сокровища и освобождать их от стоящих на страже драконов, змей или собак. Секрет ее успеха, по оценке палача, заключался не в «дьявольских заклинаниях и обрядах», которые были просто невнятной тарабарщиной, а в ее несомненном даре делать любую выдумку правдоподобной. Выслушав ее рассказ о затонувшем замке и полном сокровищ железном сундуке, трое скептически настроенных мужчин в результате целый день пытались раскопать нору белой гадюки, с помощью которой «она заколдует сокровище, чтобы оно всплыло над водой». Были и такие, кто целыми днями бродили с ней и ее волшебной лозой по нехоженым местам, и, по-видимому, их не настораживало отсутствие успеха этих предприятий, поскольку они готовы были платить все больше и больше за ее специфические услуги.

Майстер Франц не может скрыть свое изумление неприкрытой наглостью этой одаренной мошенницы и доверчивостью ее алчных жертв. Он чрезвычайно подробно описывает ее наиболее успешную схему:

Так она выполняла свои трюки. Когда она приходила в дом и хотела кого-то обмануть, она падала, словно была больна, или билась в припадке, после чего признавалась, что у нее в ноге спрятана жила мудрости, благодаря которой она может предсказывать и раскрывать будущие события и отыскивать утаенные сокровища, так что с тех пор, как она вошла в дом, ее жилы так и не оставляли ее в покое, покуда она не объявила об этом. А еще что царства земли были открыты перед ней и что она видела в них золото и серебро, как будто смотрела в огонь. Если кто-то сомневался, она просила разрешения переночевать в доме, чтобы она могла говорить с духом клада. Когда так случалось, она вела себя ночью — шепча, задавая вопросы и отвечая сама себе — так, будто кто говорил с ней, и потом выдавала, что есть в доме бедная потерянная душа, которая не может достичь блаженства, покуда не выкопано сокровище. И вот так люди позволяли ей убедить себя, веря ее сказкам из-за ужасных ее заклинаний и наглости, и принимались копать землю. Во время этих раскопок она подсовывала в яму горшок с углями, заявляя, будто сама выкопала его. Затем она приказывала им запереть его в сундуке на три недели и не трогать, и что он превратится в золото, когда она сама снова коснется его, но угли оставались углями.

Больше всего Шмидта, и это вполне предсказуемо, шокирует то, сколь безбоязненно Аурхольтин игнорировала установленную социальную иерархию. Она обманывала многих состоятельных людей и даже убедила одного титулованного дворянина приютить ее с маленькой дочерью, а двух других — выступить в качестве крестных родителей. В другой раз она бессовестно ссылается на одного из правителей Нюрнберга в качестве подтверждения своим словам, заявив, что «извлекла фонтан из золота для мастера Эндреса Имхоффа в его собственном дворе и выкопала золотое сокровище, оказавшееся не чем иным, как идолом из чистого золота. Конечно, Майстер Франц не принимает всерьез эти «сверхъестественные» способности, но испытывает благоговение перед ее искусством рассказывать сказки.

Наследие палача

Практически вплоть до своего 60-летия Майстер Франц не выказывал видимых признаков усталости, выполняя должностные обязанности. Постепенно он стал реже выезжать по работе и, по-видимому, совсем перестал после 1611 года, но продолжал лично исполнять почти все порки и другие телесные наказания много дольше большинства коллег-палачей, передававших в этом возрасте физически тяжелую работу помощникам помоложе. Первый признак приближающегося заката пришелся на февраль 1611 года, когда он пережил свою самую страшную неудачную казнь — потребовалось три удара мечом, чтобы обезглавить кровосмесительницу и прелюбодейку Элизабет Мехтлин. Зрители были шокированы «позорным и ужасным» исполнением приговора опытным палачом 57 лет. Единственным письменным признанием Франца этого широко обсуждавшегося конфуза стало всего одно слово в конце дневниковой записи: «неудачная». Спустя год особо дерзкий доносчик и государственный шпион выскользнул из рук палача во время его изгнания из города, после чего был до смерти забит камнями разъяренной толпой, что повлекло официальное расследование и беспрецедентный выговор палачу-ветерану. Затем были еще две неудачные казни, одна чуть позже в том же году, 17 декабря, другая в следующем, 8 февраля 1614 года, — ни одна из них не удостоилась упоминания в дневнике Франца. Однако никаких явных требований отставки пожилого палача не последовало, и он казнил еще 18 бедных грешников в течение 34 месяцев.

Последний год службы Майстера Франца начался совершенно непримечательно — два успешных обезглавливания и несколько порок. Но ночью 31 мая какие-то люди опрокинули нюрнбергские виселицы. Шмидт не упоминает об этом происшествии в своем дневнике и, по-видимому, не придает ему никакого значения, полагая, что это всего лишь акт пьяного вандализма. Однако менее чем через месяц он фиксирует некое тревожное событие, произошедшее во время повешения шпиона Линарда Керцендерфера (он же Корова Ленни) 29 июля 1617 года. По словам одного хрониста, первая попытка палача закрепить петлю была сорвана «внезапным штормовым ветром», который снес обе лестницы, так что их пришлось вернуть на место и привязать как можно быстрее. Майстер Франц и «совсем обезумевший бедный грешник» с трудом продвигались вперед среди мощных порывов, которые «ревели и свирепствовали так, что сдували и бросали людей туда и сюда». Но, как только осужденный, отказавшийся молиться, наконец повис в петле, «ветер успокоился и воздух стал совершенно неподвижным». «В тот же миг заяц выскочил из ниоткуда и побежал под виселицу сквозь толпу», преследуемый собакой, «которую никто не признал» и многие приняли за демона, охотящегося на душу бедного грешника. Потрясенный, но более осмотрительный Майстер Франц, записал в дневнике: «Богу лучше ведомо, что это был за заяц и какой его ждал конец».

Майстера Франца, казалось, не смущали предзнаменования или старость, и в течение следующих пяти месяцев он повесил еще трех воров и выпорол двоих, прежде чем случилась та самая казнь, последняя в его карьере. Приговор о сожжении заживо фальшивомонетчика Георга Карла Ламбрехта 13 ноября 1617 года был редким событием для Нюрнберга и лишь второй казнью таким способом за все 40 лет службы Шмидта. Как всегда озабоченный достойной организацией насилия, совет Нюрнберга приказал палачу ускорить смерть осужденного, либо привязав мешочек с порохом на шею, либо сначала задушив его, «хотя и незаметно для толпы». Майстер Франц ответил, что предпочитает удушение, так как порох может либо не загореться, либо взорваться с такой силой, что пострадают окружающие. Как обычно, советники положились на его опыт, лишь подчеркнув еще раз, что удушение должно быть сделано таким образом, «чтобы толпа не заметила». Такое решение объяснялось эффективностью, а не милосердием — ужас зрителей при виде сожжения заживо необходимо было поддержать.

Все указывало на то, что казнь Ламбрехта должна была стать одной из самых гладких в карьере Шмидта. В течение предшествовавших ей пяти недель, по словам тюремного капеллана, бедный грешник «больше разговаривал с Богом, чем с людьми», непрестанно плача и молясь. После полного отпущения грехов и получения причастия в своей камере, за пять дней до запланированной казни, Ламбрехт отказался «загрязнять и отравлять свое тело едой или питьем». Процессия тоже была образцовой — бедный грешник попеременно молился вслух и просил у тех, мимо кого он проходил, прощения. Что было особенно важно для Майстера Франца, осужденный еще раз признал вину и попросил прощения перед тем, как встать на колени, чтобы прочесть «Отче наш» и другие молитвы.

В итоге Франц решил положиться как на мешочек с порохом, так и на тайное удушение, игнорируя собственный довод, высказанный совету. Возможно, у него было предчувствие, что удушение может сорваться, но он не мог предвидеть, что сбой дадут обе меры, вызвав мучительную агонию Ламбрехта и эффектный провал казни, который мы описали в начале книги. Что характерно, Шмидт не стал обвинять в неудаче своего Льва, Клауса Колера, ни перед начальством, ни в своем дневнике. Он фактически описывает казнь в духе ревизионизма, как успешное сожжение заживо, отвергая любую возможность заподозрить ее неудачный финал. Нет никаких намеков на то, что он признает эту казнь как конец карьеры, в отличие от позднейших, переписанных версий дневника, и остается на посту, лично исполнив порку три недели спустя, и еще одну, уже последнюю, 8 января 1618 года.

Точку в 45-летней карьере поставил другой, совершенно заурядный случай. 13 июля 1618 года многолетний церковный смотритель Линхард Паумайстер сообщил городскому совету, что почтенный Майстер Франц был слишком слаб, чтобы исполнить хотя бы одну из двух казней, запланированных на следующую неделю. Паумайстер не уточнил природу болезни, но сам Шмидт осторожно замечает, что она началась девять дней назад. Когда ему предложили найти «компетентного человека», способного заменить его «до тех пор, пока он не выздоровеет», Франц ответил весьма уклончиво, сказав, что не знает, кого можно посоветовать, но что «мои господа» могли бы сделать запрос в ближайшие Ансбах и Регенсбург. Если палач-ветеран собирался обеспечить себе этим возможность дальнейшей работы, то его надежды были быстро разрушены. Для проведения предстоящих казней — вора и детоубийцы — его начальство сперва планировало обойтись обычным вызовом приезжего палача, но через неделю неожиданно пришла заявка от Бернхарда Шлегеля, палача из соседнего провинциального Амберга. Бегло ознакомившись с рекомендациями Шлегеля, они предложили ему жалованье в 2,5 флорина в неделю плюс бесплатное жилье. Кандидат на должность, проявив прямоту, которую нюрнбергские советники вскоре узнали очень хорошо, потребовал той же оплаты, что и у Майстера Франца (3 флорина в неделю), плюс годовой запас дров и немедленное заселение в Дом палача. Все еще не получив ответ из Регенсбурга, совет согласился с условиями Шлегеля, и он был приведен к присяге в качестве пожизненного работника спустя две недели после заявления о недомогании Майстера Франца. Еще через неделю новый палач обезглавил на Вороновом Камне двух своих первых жертв. Последняя запись в дневнике Франца, охватывающем почти полвека, лаконична: «4 июля [1618 г.] я заболел и в День святого Лаврентия [10 августа] оставил службу, пробыв в этой должности и выполняя свои обязанности в течение 40 лет».

Но непринужденность отставки Франца была лишь кажущейся — между старым палачом и его преемником началась борьба за власть, которая продолжалась еще в течение многих лет. Городской совет, предстающий лишенным сантиментов и безразличным к 40 годам образцовой службы, в действительности не утратил прежнего почтения к Францу, благоприятный контраст которого с преемником становился все более очевидным. Эта лояльность заметна в момент приезда Шлегеля, когда советники Нюрнберга сделали лишь одно уточнение к его списку требований: чтобы Майстер Франц и его семья имели достаточно времени на поиск другого жилища и переезд. Этот, казалось бы, разумный и безобидный компромисс вызовет ожесточенную вражду между двумя палачами и их семьями, которая закончится только со смертью обоих мужчин.

Через два дня после своей первой казни в Нюрнберге только что нанятый Шлегель пожаловался, что его временное жилище в бывшем чумном бараке все еще (!) не готово и что пребывание в гостинице влечет за собой большие неудобства и такие же расходы. Совет сразу выплатил 12 флоринов (что соответствовало месячному жалованью) и деликатно «спросил Майстера Франца» о том, когда он планирует освободить Дом палача. Нанося первый контрудар в разворачивающемся противостоянии, Шмидт ответил, что твердо намерен купить новый дом, но не может исполнить задуманное из-за своего нынешнего нестабильного положения. Не желая давить на почтенного ветерана, его начальство распорядилось ускорить ремонт в просторных покоях, временно выделенных новому палачу на третьем этаже здания, которое он и его жена должны были делить с 20 одинокими съемщиками мужского пола и, периодически, с группой колодников. В качестве дополнительной уступки явно возмущенному Шлегелю совет предоставил ему несколько длительных отгулов в течение следующих месяцев, чтобы тот мог «уладить дела», а также дополнительные 12 флоринов на переезд.

Весь следующий год раздражение советников новым палачом неуклонно росло, как и их признательность его предшественнику, — до них быстро дошло, что Бернхард Шлегель не был ровней Францу Шмидту. Шлегель проявлял рвение только в вопросах оплаты труда. В то время как Майстер Франц требовал повышения жалованья всего два раза за 40 лет (последний из них в 1584 году), Майстер Бернхард регулярно сетовал на недостаток финансов — порой по несколько раз в году. Время от времени совет предоставлял ему единовременную выплату в 25 флоринов, в иных же случаях прямо отклонял просьбы, причем во все более резких выражениях.

Поданное им ходатайство о ссуде в размере 60 флоринов — также отклоненное — говорит о том, что новый палач был не просто жаден, но, вероятно, и связан огромными долгами, которые обычно бывали вызваны азартными играми, пьянством или иной «фривольной жизнью», — яркий контраст с умеренным образом жизни его респектабельного предшественника. Менее чем через год после прибытия в Нюрнберг Шлегель был вызван в совет из-за пьяной драки, случившейся в фехтовальной школе. Ссора началась, когда собутыльников Шлегеля оскорбил их коллега-мастер за то, что они разделили стол с палачом. Разрушая традиционные представления об осквернении и подтверждая респектабельность палача, отцы города в то же время упрекнули Шлегеля и потребовали, чтобы он «вел себя более сдержанно и не участвовал в выпивках горожан в тавернах».

Соответствовать образу человека, известного своей скромной жизнью, благочестием и трезвостью, — непростая задача для любого, а тем более для чужака, которого многие считали алчным, конфликтным и живущим не по средствам. Призрак Майстера Франца не оставлял Майстера Бернхарда с самого дня прибытия в Нюрнберг, и, вероятно, его нередко преследовали нелестные сравнения с предшественником, которые могли подорвать общественное доверие к его профессиональному опыту. Через несколько недель после выговора Шлегелю за публичное братание городской совет «настойчиво предупредил» его о том, что он должен лучше поддерживать порядок на публичных казнях. Еще менее чем через год его упрекнули за слишком растянутое повешение, во время которого Шлегель опрокинул лестницы и оказался в затруднительном положении, удерживаясь на поперечине виселицы, в то время как бедный грешник медленно задыхался, в агонии выкрикивая имя Иисуса в течение нескольких минут, прежде чем умер. В конце концов опытный Лев спас неуклюжего палача, но только после того, как разъяренная толпа закидала обоих комьями замерзшей грязи.

В 1621 году, несмотря на серьезные опасения, измученные городские советники уступили в итоге Шлегелю право на гражданство — привилегию, которой Франц добился лишь после 15 лет службы, но о которой Майстер Бернхард уже неоднократно просил с момента прибытия в Нюрнберг тремя годами ранее. Беспокойство совета возрастало, поскольку в действиях нового палача на эшафоте не произошло улучшений. После того как Шлегель возложил вину за еще одну неумелую казнь на Льва, совет упрекнул его и пригрозил немедленным увольнением, если он тотчас не изменит свое отношение и не «поборет свою алчность». Осознавая, что его работодатели не склонны искать ему замену, Майстер Бернхард просто терпел их периодические выговоры, в том числе унизительные нотации перед казнями: «отнестись к [делу] серьезно, не испортить его».

Беспрестанно атакуемый невыгодными сравнениями, Шлегель вымещал свой гнев на Франце, все еще не освободившим Дом палача. Здесь на его стороне были законные претензии, но хитрый противник со множеством связей постоянно его переигрывал. Из-за частых жалоб Шлегеля по любому поводу, на его недовольство тем, что семья Шмидта самовольно занимала обещанный ему дом, не обращали внимания почти семь лет. Возможно, советники надеялись, что этот вопрос в конечном счете решится сам собой со смертью пожилого Шмидта.

Но летом 1625 года, опустошение, вызванное войной, наплыв беженцев и начало еще одной эпидемии привели к серьезному жилищному кризису, вынудившему городские власти выступить против живого еще Майстера Франца, которому на тот момент был 71 год. Отчаянно нуждаясь в помещении для больницы, члены совета расселили бывший чумной барак, где проживал Шлегель с женой, и начали выселение его предшественника из Дома палача, предлагая оплатить все расходы семейства Шмидтов на переезд. Франц стал возражать, заявляя, что дом был ему обещан на всю жизнь — сомнительное утверждение, противоречащее его намерениям выехать семь лет назад. Тем не менее тактика, похоже, сработала, и советники поручили Шлегелю самостоятельно найти другое жилье. Когда чуть позже служащий уголовного отдела сообщил, что не обнаружил никаких следов такого обещания в официальных бумагах, Шмидт быстро переменил тактику. Теперь он утверждал, что нашел подходящий дом в двух кварталах от старого, на Обере-Вердштрассе, но ему требовалась финансовая помощь от совета, чтобы покрыть ежегодную плату за него в 75 флоринов. Само жилище фактически представляло собой два соединенных дома, которыми последние 60 лет владел известный ювелир, и стоило ни много ни мало 3000 флоринов, а также требовало значительного первоначального взноса — более 12,5%. Отчаянно желая решить проблему, совет согласился на эти расходы, лишь удостоверившись, что инвестиции бывшего палача приносили ему годовой доход в размере всего 12 флоринов и предоставленная им годовая выплата составила 60 флоринов. Вскоре после Вальпургиевой ночи (1 мая) 1626 года Франц Шмидт наконец покинул прослуживший ему почти 50 лет дом, в который тут же въехал ликующий Бернхард Шлегель.

Окрыленный этой победой, он перенес свое возмущение Майстером Францем на их соперничество в медицинской сфере. До тех пор конфликты нового палача происходили в основном с местными цирюльниками-хирургами, которые поначалу жаловались на его агрессивность в обращении с приговоренными. В какой-то момент совет предостерег Шлегеля от консультаций, связанных с магией и психическими заболеваниями, напомнив, что медицинская практика должна быть ограничена «внешними травмами». Шлегелю явно недоставало дипломатических навыков предшественника, в результате чего страдала его профессиональная репутация. Несколько раз он даже был унижен, когда поставленные им диагнозы требовали подтвердить у Майстера Франца. В течение года, последовавшего за вселением в новый дом, Шлегель пожаловался городскому совету, что бывший палач забирает себе слишком много клиентов, и потребовал как официального наложения санкций на Шмидта, так и строительства нового входа для пациентов в стороне от свиного рынка. Обе просьбы были отклонены, и Шлегелю напомнили, что, «поскольку Франц Шмидт помогал ему в течение многих лет, он должен смиренно терпеть». Получив очередной отказ, раздраженный палач больше не подавал никаких официальных жалоб против почтенного предшественника, но, несомненно, предвкушал его скорую смерть.

Наследие отца

Но самым большим унижением, которое пережил Шлегель, был момент окончательного триумфа Майстера Франца. В конце весны 1624 года, все еще проживая в уютном Доме палача, Майстер Франц Шмидт написал императору Фердинанду II с просьбой официального восстановления чести семьи. Прямые обращения к имперскому суду не были чем-то неслыханным, но почему Франц выбрал именно этот момент для завершения задачи всей жизни? Возможно, отставной палач нуждался в подобном одобрении, чтобы купить новый дом или же его сыновьям требовалась помощь в получении ремесленной работы. Возможно даже, что Майстер Франц думал о своей 11-летней внучке, которая только что переехала к нему. Еще более интригующий вопрос — почему он ждал шесть лет после выхода на пенсию, чтобы подать это прошение. Учитывая, насколько важным было восстановление семейной чести для Шмидта, вполне вероятно, что какое-то время он потратил на составление официального прошения и попытки его подачи в установленном порядке, но силы ему неподвластные — противодействие в этом вопросе со стороны патрициев или какие-то иные местные политические проблемы — до этого момента препятствовали осуществлению намерения.

Какой бы ни была причина, этот примечательный документ — не более 15 страниц в оригинале — содержит не только подведение пожилым человеком итогов всей своей профессиональной жизни, но и заключительную, наглядную иллюстрацию личных связей и умения убеждать, которые сделали эту жизнь такой успешной. Прошение Франца является образцом риторического изящества, где умело чередуются многочисленные свершения во имя интересов императора и его подданных с мольбами о сочувствии личному несчастью, понесенному им и семьей. Подобно мейстерлиду палача об исцелении короля Авгаря, петиция была, без сомнения, составлена с чьей-то помощью, вероятно профессионального нотариуса. Однако рассуждения и читаемые чувства бесспорно принадлежат самому Майстеру Францу. После формального проявления пиетета он начинает свое обращение, ссылаясь на «ответственность, возложенную на светские власти самим Богом, чтобы защищать благочестивых [и] законопослушных от всякого насилия и страха, [а также] наказывать непокорных и злых с помощью должного сурового наказания, чтобы мир, спокойствие и единство могли быть сохранены». Майстер Франц доходит до того, что провозглашает Божественное происхождение должности палача, ссылаясь на ветхозаветную историю израильтян и их ритуальные казни путем забивания камнями, а также имперские предписания «Каролины». И все же, пишет он, несмотря на легитимность и необходимость его работы, профессия палача представляла собой призвание, навязанное ему неудачным инцидентом, «от пересказа которого я не могу удержаться».

Последующее обращение Франца к милосердию императора содержит самые глубокие по уровню самоанализа и раскрытия личности строки, которые он когда-либо писал в своей жизни. Получив свободу от общественного внимания, он становится удивительно откровенным в описании глубокого позора, который преследовал его семью с того самого момента, как много лет назад маркграф Альбрехт заставил Генриха совершить казни на рыночной площади Хофа. Он описывает, насколько произошедшее было несправедливым, и «как бы [ему] ни хотелось избавиться от этого», семейное бесчестие заставило его также служить в должности палача, что стало жестоким противоречием его естественной склонности к медицине. И теперь Майстер Франц переходит к главной причине, по которой его просьба о восстановлении чести должна быть удовлетворена. Он пишет, что медицина — это занятие, которому он посвятил 46 лет, «одновременно с моей трудной профессией, и которое помогло мне исцелить более 15 000 человек в Нюрнберге и окружающих землях — с помощью Всевышнего и Вечного Бога». Он также пишет, что целитель — это профессия, которой он обучил своих детей «из чувства истинной отцовской ответственности и строгой дисциплины… как мой отец обучил меня, несмотря на трудную и всеми презираемую должность, навязанную нам обоим». Более того, он всегда применял свое врачебное знание «полезными и достойными способами», в том числе исцелил некоторых высокопоставленных имперских сановников, которых он перечисляет в приложении, вместе с почти полусотней знатных и патрицианских клиентов, более трети из которых составляли женщины.

Только в этот момент Майстер Франц возвращается к своей 40-летней службе императору и его нюрнбергским наместникам в роли палача, «которую я взял на себя и исполнял без малейшего беспокойства об опасностях для моей жизни. В течение всего этого времени не было никаких жалоб на меня или на мои казни, и я добровольно, будучи на хорошем счету, покинул свой пост из-за моего возраста и немощи около шести лет назад». Прилагавшаяся рекомендация городского совета Нюрнберга подтверждала, что Шмидт был «широко известен своей спокойной, уединенной жизнью и поведением, а также своей процветающей медицинской практикой… и своим исполнением имперского закона». Учитывая его многолетний труд по защите правопорядка и исцелению больных, а также 31 один год в качестве гражданина Нюрнберга, Франц Шмидт завершает прошение, смиренно моля о восстановлении честного имени своей семьи, что в конечном итоге снимет стигму всей его жизни и откроет его сыновьям дорогу в любые почетные профессии.

Прошло некоторое время после 9 июня 1624 года, и Франц заплатил тайному гонцу за доставку запечатанного прошения к императорскому двору в Вене, возможно ставшего частью стандартного дипломатического пакета от городского совета. Всего через три месяца витиевато написанный и скрепленный восковой печатью ответ прибыл в Дом палача, также доставленный тайным гонцом. Оригинал прошения Франца не сохранился, но этот официальный ответ на него остался в городском архиве Нюрнберга (благодаря тому что Шмидт тут же подал его в канцелярию 10 сентября). Сам Фердинанд, вероятно, даже не видел прошения бывшего палача, и, скорее всего, дело было решено бюрократами на несколько уровней ниже, что, возможно, даже касается императорской подписи. После повторения сути прошения Франца краткий документ оканчивается словами, которые он хотел услышать всю свою жизнь:

На основании раболепного прошения к нам от уважаемого городского главы и совета города Нюрнберга, унаследованное бесчестье Франца Шмидта, которое мешает ему и его наследникам считаться честными людьми или представляет другие преграды, во имя имперского могущества и милосердия, настоящим отменяется и прекращается, и его почтенный статус среди других уважаемых людей должен быть провозглашен и восстановлен.

Неважно, что повлияло на решение в большей степени: искренняя мольба палача, его долгая служба или, что более вероятно, список сановников в углу документа — ведь Майстер Франц знал, как именно устроено его одержимое статусом общество. Главным было то, что он достиг своей цели. Позор его отца был превращен в честь его сыновей. Он передал им не меч палача, а скальпель врача.