Подмастерье

В общении с людьми ум человеческий достигает изумительной ясности.

Мишель Монтень. Опыты. Кн. 1, гл. XXVI. О воспитании детей

Из жалости я должен быть жесток; плох первый шаг, но худший недалек.

Уильям Шекспир. Гамлет. Акт 3, сцена 4

Формально инициированный в братство палачей, 19-летний Франц Шмидт теперь готов был начать строить свою профессиональную биографию, которая однажды смогла бы обеспечить ему постоянную должность. Вскоре после своего дебюта в Штайнахе в июне 1573 года молодого подмастерья вызвали в город Кронах, что на полпути между Бамбергом и Хофом, для проведения своей первой казни колесованием. Он описал этот случай кратко, что вообще характерно для его записей, относящихся к периоду работы подмастерьем. Мы узнаем лишь, что разбойник, некий Бартель Дохендте, обвинялся по крайней мере в трех убийствах, совершенных вместе с безымянными сообщниками. Его последним невыносимым мучениям предшествовало непримечательное повешение другого преступника, вора, и, таким образом, Франц Шмидт впервые не только колесовал, но и совершил двойную казнь. Молодой Шмидт никак не выделяет этот новый профессиональный опыт, по крайней мере в письменной форме.

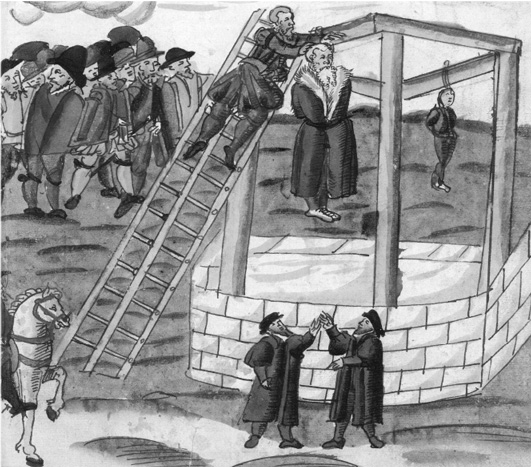

При содействии своего отца Франц в течение первых 12 месяцев работы выполнил семь заказов — число весьма внушительное. В основном это были казни воров «посредством веревки», которые Шмидт описывает в кратких и бесстрастных выражениях. Повешение представляло собой относительно простой, хотя и ужасающий процесс: палач поднимался вместе с «бедным грешником» по лестнице, а затем просто сталкивал с нее свою жертву. В некоторых юрисдикциях использовали стремянки или стулья, но платформа с люком не фигурировала нигде в Европе вплоть до конца XVIII века. Таким образом, никакого резкого падения, ломающего шею, не происходило, а, скорее, имело место продолжительное удушение, которое могло быть ускорено палачом или его помощником. Бьющуюся в конвульсиях жертву тянули за ноги, обычно надев специальные перчатки из собачьей кожи. Когда отчаянная борьба за жизнь оканчивалась, Франц убирал лестницу и оставлял труп висеть, покуда тот не разлагался и не падал в заполненную костями яму под виселицей.

Три раза в течение первого года работы Франц проводил «казнь с помощью колеса». Это была длительная процедура, требовавшая от него большой физической и эмоциональной стойкости. Молодой палач должен был совершить откровенно бесчеловечный, даже отвратительный, акт как профессионал. По сути, этот метод казни, обычно предназначавшийся для известных разбойников и прочих душегубов, представлял собой публичную пытку, так же как и более омерзительные, но и гораздо реже встречающиеся случаи потрошения и четвертования. Однако если повсеместно распространенные пытки в тюремной камере служили якобы получению показаний для осуждения или оправдания, то публичное колесование должно было дать ритуальный выход общественному гневу и напугать зрителей с преступными наклонностями. Все трое, кого Франц казнил колесованием в течение первого года, были повинны во множестве убийств, но только Клаус Ренкхарт из Файльсдорфа, седьмая жертва молодого палача, заслужил больше, чем пара строк в дневнике Шмидта. Осенью 1574 года Майстер Генрих договорился, чтобы его сын отправился в деревню Грайц более чем в 60 километрах к северо-востоку от их родного Хофа. По завершении четырехдневного путешествия из Бамберга Франц столкнулся лицом к лицу с самим Ренкхартом, осужденным за три убийства и многочисленные грабежи. Их первоначальный контакт, вероятно, был кратким, но в течение последнего часа жизни осужденного палач и его жертва были неразлучны.

Сразу же после вынесения местным судом смертного приговора Франц препроводил скованного Ренкхарта в ожидавшую их запряженную повозку. Пока процессия неспешно двигалась к месту казни, молодой Шмидт раскаленными щипцами «кусал» приговоренного строго определенное предписанием суда число раз, отрывая кусочки плоти от рук или туловища осужденного. Автор дневника почти никогда не комментирует этот элемент казни, но ясно, что число «укусов» не превышало четырех, иначе оно могло стать, как считалось, фатальным. По прибытии на эшафот Франц заставил ослабленного и окровавленного Ренкхарта раздеться до исподнего и лечь, сам же стал прикреплять свою жертву и методично просовывать деревянные планки под каждый сустав, чтобы легче было ломать кости. Количество ударов тяжелым тележным колесом или особым кованым прутом также четко определял суд, как и то, в какой последовательности наносить удары. Если судья и присяжные готовы были проявить гуманность, Франц действовал «сверху вниз», нанося сначала «удар милосердия» по шее или по сердцу бедного грешника, прежде чем приступить к дроблению уже мертвых конечностей. Если же судьи полагали преступление особенно гнусным, то процедура проводилась «снизу вверх», продлевая агонию как можно дольше, и Францу приходилось поднимать колесо повозки для нанесения ударов 30, а иногда и более раз, пока не исчезнут последние признаки жизни. Дневник Франца ничего не сообщает нам о том, имел ли место удар милосердия на этой казни, но можно предположить, что вряд ли, учитывая букет злодеяний преступника. Завершив акт возмездия, молодой палач отвязал изуродованное тело Ренкхарта от помоста и закрепил его на колесе, колесо на шесте, а шест затем установил вертикально, чтобы труп еще долго клевали падальщики — наглядное предупреждение всем прибывающим в город о том, что здесь беспощадны в делах правопорядка.

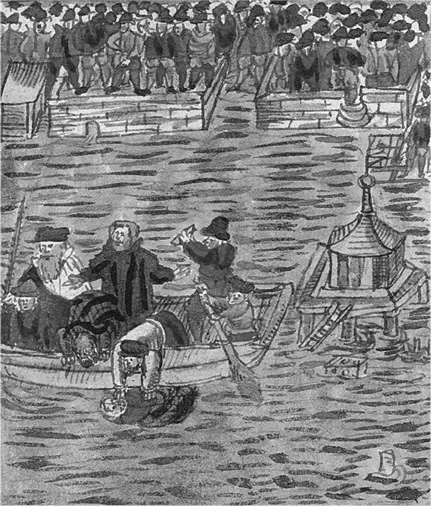

Проведенная Францем Шмидтом в 1585 году казнь отцеубийцы Франца Зойбольдта, иллюстрация из общественного листка. В левом верхнем углу изображена «бесчеловечная» засада Зойбольдта и убийство им собственного отца, расставляющего ловушки для птиц. На первом плане Майстер Франц орудует раскаленными щипцами во время процессии к месту казни. По прибытии к Воронову Камню обездвиженный Зойбольдт подвергается казни колесованием, затем его труп поднимается на колесе и выставляется на всеобщее обозрение (на заднем плане, между виселицей и головой, посаженной на кол)

Как Франц относился к своей роли в жутких кровавых ритуалах? Записи в дневнике не способствуют прояснению этого вопроса, за исключением, возможно, самой их краткости. Было ли его поведение в бытность подмастерьем столь же сдержанным, как эти записи? В конце концов, свидетельствовать о таких изуверских вещах и совершать их своими руками совсем не одно и то же. Не менее важной, чем овладение технической стороной дела, была для него психологическая задача развития выдержки, чтобы спокойно смотреть в глаза осужденным, подобным Ренкхарту, в процессе прекращения их земного существования. И самое главное, как он сумел не допустить, чтобы почти ежедневно совершаемое насилие не поглотило его самого?

Короткий абзац, который Франц оставил о Ренкхарте в своем дневнике, дает лишь частичный ответ. Вместо того чтобы описывать сам ритуал казни, как он часто делает в более позднем возрасте, палач-подмастерье сосредоточивается на преступлениях Ренкхарта, уделяя основное внимание его зверствам, которые, очевидно, ужаснули начинающего палача до глубины души. После краткого перечисления убийств разбойника Франц рассказывает, как однажды ночью Ренкхарт и его подельник вторглись в стоящий на отшибе сельский дом, известный как Лисья мельница. Ренкхарт «застрелил мельника [и] принудил его жену и служанку ему подчиняться и изнасиловал их. Затем он заставил их поджарить на сале яйцо и положить его на тело мертвого мельника [и] принудил жену мельника присоединиться к нему во время еды. А еще он пнул тело мельника и сказал: «Мельник, как тебе эта закуска?» Шокирующее попрание разбойником всех основ человечности в глазах Франца полностью оправдывало его последующую «смерть от колеса». Эта уловка — напоминать себе и запечатлевать отвратительные преступления, за которые полагались именно те наказания, что приводил в исполнение Франц, — стала полезным приемом, вселявшим в него уверенность на протяжении всей карьеры.

На дороге

В возрасте от 19 до 24 лет Франц продолжал использовать дом своих родителей в Бамберге в качестве базы, пока странствовал по проселкам Франконии от одного заказа к другому. В этом отношении его жизнь мало чем отличалась от жизни большинства подмастерьев того же возраста, каждый из которых стремился создать себе репутацию и получить постоянную должность мастера. Имя и профессиональные контакты Майстера Генриха хорошо послужили ему в этот период, обеспечив работой по допросу или исполнению наказания в нескольких деревнях. Ни одно из этих небольших сообществ не могло дать Францу постоянную должность, но вместе они позволяли зарабатывать на жизнь, получая бесценный опыт.

В его дневниковых записях об этом периоде зафиксировано 29 казней в 13 городах, чаще всего в Холльфельде и Форххайме, каждый из которых находился на расстоянии менее чем двух дней пути от его нового дома. (См. карту в начале книги.) Кроме того, он совершил три казни в Бамберге, подменяя отца: одну в 1574 году и две — в 1577 году. В позднейшие годы Франц порой доверял дневнику пространные размышления, в которых строил догадки относительно таких вещей, как мотивы казненных им людей. Но в эти первые годы лишь описание казни Ренкхарта занимает более чем одну или две строки. Профессиональное развитие доминировало в мыслях и отражалось в сочинениях молодого подмастерья, и потому он был сосредоточен на документировании числа совершенных казней и разнообразия своего «репертуара» методов умерщвления. Даже самым тонким намекам на самоанализ пришлось подождать, покуда Франц не самоутвердился в этой жизни.

Как и многие амбициозные молодые люди, Шмидт, очевидно, понимал — возможно, в том числе благодаря советам отца, — что квалификация сама по себе не принесет ему желаемой постоянной должности. Во все более прибыльном и, следовательно, конкурентном мире профессиональных палачей человеку необходимо было развивать сеть социальных взаимодействий и создавать себе доброе имя. Генрих Шмидт мог помочь своему сыну войти в профессию, но окончательный успех зависел от способности Франца произвести впечатление на влиятельных юристов своими профессиональными навыками и личной честностью. С этой целью приобретение опыта работы на эшафоте сочеталось с формированием образа честности, надежности, благоразумия и даже праведности. В последующие годы Франц заметно улучшит свою репутацию, становясь все ближе и ближе к респектабельному обществу. Но в самом начале карьеры главной задачей было отдалиться, насколько это возможно, от дурного общества. Это рано проявившееся стремление к самостоятельному развитию сделало для него годы странствий подмастерьем более трудными и одинокими, но оно же и позволило выработать многие привычки и черты характера, которые позже подарили известность и почет Майстеру Францу.

Странствуя, подобно «перелетной птице», Франц встречал людей практически всех социальных положений. Мы склонны думать о старой Европе как о чем-то малоподвижном, но на самом деле уровень мобильности в то время был уже довольно высоким. Молодой палач мог моментально определить географическую принадлежность большинства путешественников по их одежде и транспортным средствам. Дворянство в меховом облачении и городская знать в шелковых дорожных плащах были, как они того и хотели, самыми заметными на дорогах, путешествуя верхом или в повозке в сопровождении по крайней мере нескольких вооруженных слуг. Торговцы, банкиры, врачи и юристы также обычно путешествовали верхом и облачались в шерстяные мантии. Сам Франц наверняка мог использовать лошадь своего отца, но, скорее всего, путешествовал пешком, как и прочий люд, стесненный в средствах. На грязных тропинках и слякотных дорогах Франконии его часто настигали и обгоняли верховые гонцы и грузовые телеги, заполненные изделиями ремесленников, вином или продуктами. Паломники, отправляясь к религиозным святыням, надевали покаянные белые одежды, или вретища, и передвигались неспешно, в то время как семьи, спешившие на свадебный пир, или крестьяне, шедшие на рынок, торопились и шумно болтали. Подмастерье в скромной шляпе и дорожном плаще, возможно с посохом в руке, был одним из самых привычных типажей на дороге.

Франц хорошо знал, что сельские путешествия таили в себе немало опасностей. Нам неизвестно, сталкивался ли он когда-либо лично с разбойниками или головорезами. Однако мы знаем о другой, не столь очевидной угрозе, регулярно нависавшей над молодым палачом, заставляя от нее уклоняться, — постыдном общении с «бродячим людом», которого на дороге было предостаточно. Наименее маргинальными были мигрирующие сельскохозяйственные работники и путешествующие торговцы: коробейники, лоточники, лудильщики, оловянщики, точильщики ножей и старьевщики. Сами палачи, как и мясники с кожевниками, до сих пор считались частью этой группы, куда входили и представители тогдашнего шоу-бизнеса — акробаты, волынщики, кукольники, актеры и устроители медвежьей травли. Если бы Франц во время путешествий публично общался с кем-то из этих людей, то рисковал бы навлечь на себя ту самую социальную стигму, которой стремился избежать.

Его близкое знакомство с преступным миром, так называемым воровским обществом, ставило Франца в еще более неудобное положение. Многие помощники отца происходили из сомнительных семей, как и большинство его жертв. Подобно всем палачам, отец и сын Шмидты свободно владели ротвельшем, красочным уличным арго бродяг и преступников, который сочетал в себе элементы идиша, цыганского и разных немецких диалектов. Например, обитатель преступного мира, который «купил обезьяну» (то есть был пьян), мог опасаться столкновения с «любовником» (блюстителем закона), особенно если он недавно «фехтовал» (попрошайничал), «заключал сделки» (мошенничал) или «отжигал» (шантажировал). Франц также умел читать знаки и символы, которые такие бродяги вырезали или писали мелом друг для друга на стенах странноприимных домов и постоялых дворов. Обширные личные контакты, которые связывали молодого Шмидта с закоренелыми «профессионалами», пусть и не в качестве члена их круга, делали его скорее тенью их «смышленого» сообщества, нежели частью широкой общественности, живущей «без понятий». Близкое знакомство с обитателями обоих миров помогало ему распознавать и избегать темных личностей, но за годы своего ученичества у отца он также понял и то, что грань между честным и нечестным не является чем-то постоянным и очевидным.

В этом отношении самой большой проблемой для молодого человека того времени, стремившегося заслужить себе честное имя, были другие молодые люди. Куда бы ни шел Франц, он сталкивался с доминирующей культурой неженатых мужчин — будь то подобные ему подмастерья или вершители темных дел. Основу этого социума составляли, главным образом, выпивка, женщины и состязания. В частности, алкоголь составлял ключевой компонент мужской дружбы в Германии раннего Нового времени и имел особое значение в обрядах перехода среди молодых мужчин. Сопровождаемые непристойными песнями и стишками, обильные возлияния создавали эфемерные связи между пьющими или становились частью формального посвящения в компанию местной молодежи, военный отряд, профессиональное сообщество или даже своего рода кровное братство. Таверны с причудливыми названиями, такими как «Синюшный ключ» или «Золотой топор», обычно были первыми остановочными пунктами для всех путешественников мужского пола, прибывших в город или деревню, а возможность проставиться была самым эффективным для новичка способом завоевать уважение и завести новых друзей, по крайней мере номинально.

Как и сегодня, дружба юношей того времени зиждилась на состязаниях всех мастей. Азартные и карточные игры являлись чем-то непреложным. Кулачные бои или стрельба из лука не только выявляли физические навыки, но и служили возможностью для ставок. Легендарной стала традиция немецких мужчин предаваться продолжительному пьянству и устраивать «дуэли» вина и пива, которые иногда приводили к серьезным отравлениям или, в редких случаях, даже к смерти. Дух пьяного товарищества в тавернах зачастую вел к неуемной и приукрашивающей похвальбе сексуальной удалью. И конечно, опасное сочетание алкоголя и тестостерона неизбежно вызывало насилие — не только драки и поножовщину среди самих удальцов, но и нападения на других, по большей части сексуальные посягательства на женщин.

Участие в этих буйствах было неприемлемым для амбициозного молодого палача. Его старания избежать подобных компаний, а также общения с темными личностями требовали непреклонности и постоянства. Вытекающая из них самоизоляция, вероятно, являлась эмоциональным испытанием для Франца, тем более что он еще не получил признания благородного общества. Владельцы респектабельных гостиниц проявляли настороженность в отношении человека его происхождения и неохотно размещали на постой, даже с учетом поручения от князя-епископа, приличного внешнего вида и воспитанности. На дорогах Шмидт мог скрывать свою профессиональную принадлежность, даже, возможно, лгать, чтобы найти приют в доме или сарае гостеприимного незнакомца. Но по прибытии в деревню для совершения казни скрывать свою личность становилось бессмысленно, поэтому фактически он оказывался вне социальной жизни. Единственными юношами, готовыми выпить с Францем (и за его счет), были как раз те, кого он пытался избежать, — нищие, наемники и вероятные преступники. Его возможности в общении с женщинами были столь же ограниченны: дочери благородных ремесленников не желали иметь с ним ничего общего, а встречи с проститутками или иными распутными особами подорвали бы репутацию, которую он кропотливо создавал.

Таким образом, Франц не принес сколько-нибудь ощутимой социальной жертвы, когда принял решение, редкое для человека той эпохи: никогда не пить вина, пива или любого другого алкоголя. Эту клятву он, очевидно, хранил до конца своей жизни и в итоге, благодаря ей, стал широко известен и почитаем. Религиозные убеждения Франца, вероятно, сыграли свою роль в этом выборе, но полное воздержание от алкоголя было редкостью в XVI веке даже среди самых благочестивых мужчин и женщин. Сегодня мы могли бы предположить, что такое решение было продиктовано психологической травмой, полученной им от пьяного близкого ему человека, возможно даже от отца. Но какие религиозные или эмоциональные причины ни стояли бы за этим, клятва трезвости Шмидта была еще и тщательно продуманным карьерным решением. Европейцы раннего Нового времени считали само собой разумеющимся, что палачи чрезмерно пьют — этот стереотип имел под собой основания. Вынужденные снова и снова убивать и мучить своих собратьев, многие коллеги Франца искали смелости перед казнью в одной-двух кружках пива, а после — забвения в большом количестве вина. Публично опровергая легенду о пристрастии палачей к бутылке, Франц нашел эффективное средство подчеркнуть свой трезвый, во всех отношениях, подход к жизни. Этот прием социального джиу-джитсу ловко использовал недостаток, заключавшийся в фактической изоляции палача, и превратил его в добродетель, выделявшую Франца в глазах будущих работодателей, а возможно, и общества в целом. Тихий подмастерье, сидевший в дальнем углу таверны без выпивки и приятелей, был одинок, но зато он точно знал, что делает.

Таверны раннего Нового времени давали юношам вроде Франца возможность пить, играть в азартные игры, состязаться друг с другом и искать сексуальных подвигов. Некоторые моралисты считали таверны «школами преступности», где часто планировались кражи и другие темные дела, в то время как корчмари занимались скупкой краденого, а шлюхи-воровки опустошали карманы ничего не подозревающих подвыпивших посетителей (ок. 1530 г.)

Насилие в поисках правды

Чтобы получить постоянную должность, Францу нужно было доказать свое мастерство в двух аспектах правоприменения — допросе и наказании. В обоих случаях степень физического насилия выходила далеко за рамки того, что большинство современных правоохранительных органов считают допустимым (по крайней мере, по протоколу). Вера в то, что этот контраст основан на большей сострадательности нашего времени и на признании им человеческого достоинства, может обнадеживать, но заголовки газет ежедневно осуждают всякое чувство превосходства по этому поводу. Та же самая нестабильная алхимия сострадания и отмщения, которая питает современные дискуссии об уголовном праве, стимулировала реакцию на преступления и во времена Франца Шмидта. Почему же уголовное правосудие той эпохи было настолько кровожаднее? И почему податливый инструмент государственного насилия в лице Франца Шмидта и ему подобных был столь востребован?

Судебные инстанции того времени, особенно в таких «прогрессивных» государствах, как Нюрнберг, безуспешно пытались преодолеть пропасть между своими амбициями по внедрению новой, более эффективной системы уголовного права и опорой на традиционные, и во многом недостаточные, методы. Несмотря на имперскую кодификацию права в Бамбергском уложении и «Каролине», процедуры, штат и общий менталитет большинства местных властей по-прежнему были ориентированы на модель обвинительного процесса, характерную для прошлых веков. В некоторых случаях уголовные дела возбуждались под воздействием народных предрассудков и личной вражды, как это было с пресловутой охотой на ведьм. При этом светские власти всеми силами пытались скрыть свою неспособность предотвратить преступление или хотя бы поймать преступников. Дневник Франца пестрит сообщениями об отъявленных злодеях, которые легко избегали преследования властей, скрываясь в лесах на территориях соседних округов, пока, наконец, сама жертва, члены ее семьи или собранный ими отряд posse comitatus не отлавливали беглеца и не доставляли его в суд.

Хладнокровный и надежный палач зачастую играл ключевую роль в тех редких случаях, когда подозреваемый преступник оказывался в официальном заточении. Именно с палача начинался процесс, когда он вытягивал сведения из упрямых подозреваемых, и палачом же он заканчивался на ритуальной публичной казни. Если по крайней мере два беспристрастных свидетеля в возрасте от 12 лет и старше давали показания, подозреваемый обычно сознавался и тогда пыточные навыки Франца не требовались. Вещественные доказательства, такие как украденные предметы или окровавленное орудие убийства, также могли значительно облегчить задачу обвинения. К сожалению, суды часто не находили ни свидетелей, ни вещественных доказательств и расследование заходило в тупик, поскольку возможности судебно-медицинской экспертизы до XIX века были ничтожны. Таким образом, в отсутствие иных убедительных доказательств осуждение типичного подозреваемого почти целиком становилось делом его самоизобличения. В этот момент и вызывали палача. В Бамберге Франц играл роль помощника своего отца; там же, куда его приглашали производить дознание, вся ответственность лежала на нем лично.

Как и сегодняшние профессиональные следователи, Франц Шмидт и его начальство ценили эффективность запугивания и других форм эмоционального прессинга. Ненасильственным, но тем не менее сильнодействующим методом получения признания в убийстве было так называемое испытание у гроба. Этот древний германский обычай, знакомый читателям «Песни о Нибелунгах» и других средневековых саг, оставался мощным инструментом в арсенале дознавателей того времени. Собрав полную комнату свидетелей, палач и его помощник принуждали обвиняемого или группу подозреваемых приблизиться к телу жертвы, лежащему на носилках, и дотронуться до него. Предполагалось, что если тело начинало кровоточить или являть иные признаки вины преступника (например, неожиданно дергалось), то суеверия должны были заставить убийцу признать вину.

Древнее «испытание у гроба», применяемое позднесредневековым судом. К XVI веку этот последний пережиток практики ордалий (Божьего суда) уже не рассматривался всерьез как доказательство, но многие продолжали полагать, что труп жертвы начнет кровоточить или придет в движение от прикосновения убийцы (1513 г.)

Ни один юрист к тому времени уже не считал это достаточным или хотя бы заслуживающим доверия доказательством, но психологический эффект процедуры мог иногда вскрыть нечистую совесть. Франц упоминает о единственном случае проведения «испытания у гроба» за все время его карьеры, и уже много позже тех дней в подмастерьях. Обвиняемая Доротея Хофменнин категорически отрицала удушение своей новорожденной дочери, однако, «когда к ней поднесли мертвое дитя и приложили ручкой к ее коже, — что она восприняла с ужасом в сердце, — появился красный кровоподтек в том же самом месте». Поскольку молодая служанка сохраняла спокойствие и отказывалась признаться, ее «просто выпороли за городом розгами». Тем не менее сам страх подвергнуться подобному испытанию создавал психологическую уязвимость, которую мог бы использовать опытный палач. Спустя годы Франц описывал, как другая подозреваемая в убийстве изобличила себя, громко запрещая во сне своему сообщнику возвращаться в дом знатной незамужней дамы, которую они только что убили, опасаясь, что труп «изойдет кровавым потом» при его приближении.

Если первоначальные допросы не удовлетворяли юристов-советников и они находили достаточно «оснований», чтобы начать пытки, начальство Франца приказывало ему «накрепко связать и урезонить» подозреваемого, то есть приступить к первому из пяти этапов, ужесточавшихся в порядке возрастания. Подмастерье Шмидт не оставил записей о своем методе допроса в эти годы, но, скорее всего, он был похож на тот четко установленный повседневный порядок, к которому Франц позднее прибегал в Нюрнберге. Сначала вместе с помощником он приводил обвиняемого в закрытую комнату с пыточными инструментами, выставленными напоказ. В Нюрнберге это происходило в Дыре — специально оборудованной подземной камере пыток, которую прозвали «молельней» из-за ее сводчатого потолка (и возникавшей жутковатой иронии). Маленькая комната без окон размером примерно 2 на 4,5 метра располагалась глубоко под залом собраний в ратуше. В комнате, занимавшей подземный этаж между пыточной и залом, сидели два члена судейского совета, отгороженные от тяжкого зрелища, происходившего под ними, которые изучали записи по делу и допрашивали подозреваемого через специально разработанный воздуховод, соединенный с камерой.

Даже на этом этапе палач больше полагался на эмоциональную уязвимость и психологическое давление, чем на физическое насилие. В «молельне» Майстер Франц и его помощник крепко привязывали подсудимого — иногда к дыбе, но чаще к стулу, закрепленному в полу, — и затем демонстрировали орудия пыток, подробнейшим образом описывая их назначение. Один из ветеранов-юристов советовал неопытным палачам, таким как молодой Франц, забыть о кротости и скромности на этом этапе, «но пускать слухи и давать пищу для размышлений… рассказывая о своих заслугах потрясающие вещи: что ты, мол, великий мастер, свершивший много великих деяний… и им обучавшийся, и в них практикующийся, и что ни один человек не способен скрыть правду от твоих орудий и приемов… и что ты это уже успешно доказал самым упрямым злодеям на свете». Возможно, Франц даже узнал от своего отца правила игры в «доброго и злого палача», когда двое мужчин попеременно то угрожают подозреваемому, то утешают его. В таких условиях большинство испытуемых дают хотя бы частичное признание, стремясь избежать боли и последующей социальной стигмы человека, прошедшего пытки.

К тем немногим, кто продолжал упорствовать, как правило закоренелым преступникам, палач и его помощник начинали применять физическое воздействие, одобренное их начальством. В Бамберге и Нюрнберге утвержденные варианты включали тиски для больших пальцев (обычно предназначавшиеся для женщин), «испанские сапоги» (сдавливающие ноги), пытку огнем (свечи или факелы, подносимые к подмышкам подозреваемых), пытку водой (известную сегодня как имитация утопления), «лесенку» (или «стойку», когда подсудимый был привязан к специальной лестнице и либо растягивался на ней, либо прокатывался взад-вперед на шипованном барабане), и «венок» (он же «корона», когда кожаным или металлическим поясом медленно стягивали голову вокруг лба). Наиболее распространенной пыткой в Бамберге и Нюрнберге была «пытка камнем», более известная как дыба, при которой руки человека связывались за спиной и медленно вытягивались вверх при помощи блока, а камни различного веса подвешивались к ногам. Изобретательность и садизм порождали бесчисленные формы изощренного причинения боли — «померанскую шапку», «польского барана», «английскую рубаху», а также грубые, но эффективные способы уничижения, например насильственное кормление жертв червями или фекалиями и забивание острых щепочек под ногти. Франц Шмидт, несомненно, знал если не обо всех этих методах, то о большинстве из них. Но случалось ли, чтобы он или его отец (например, устав от упорства подозреваемого) прибегали к таким несанкционированным методам? Вполне ожидаемо, что его дневник и официальные записи хранят молчание по этому вопросу.

Техника дознания, называемая дыбой; подозреваемый изображен еще до того, как один из камней будет прикреплен к его ногам (1513 г.)

В редких случаях инструкции Франца содержат указание, в течение какого времени следует применять насилие, например, не более 15 минут для недавно родивших матерей. Как правило, ответственность за оценку болевого порога и устойчивости допрашиваемого к пыткам (Foltertauglichkeit) полностью лежала на палаче. Хирурги и врачи не допускались на пыточные сессии до тех пор, пока сама практика пыток не оказалась на грани упразднения два столетия спустя. Теоретически самостоятельные исследования Франца в области человеческой анатомии позволяли ему причинять достаточную боль, не вызывая серьезных травм или смерти. Когда он станет мастером, то сможет сам отменять, откладывать или смягчать пытки, хотя порой его мнение и не принималось в расчет властями. Однажды вор-наемник, который «был уже серьезно ранен не только в голову, но также в руки и ноги», был сочтен старым Францем неспособным перенести пытку на дыбе. Но, когда показания, выжатые из этого преступника тисками для пальцев, показались начальству неудовлетворительными, палачу было приказано применить более сильные средства, в конечном итоге составившие два сеанса пыток огнем и четыре — «венком». Зять обвиняемого грабителя оказался еще более стойким, и понадобилось шесть раз подвешивать его на дыбу, не считая многочисленных прижиганий восковыми свечами левой подмышки. Неудивительно, что оба в итоге признались и «были казнены мечом из милосердия».

Палач также нес основную ответственность за поддержание более-менее функционального состояния подозреваемых как до, так и после допроса. Франц хорошо знал о суровых последствиях содержания под стражей, особенно для женщин, и сожалел в своем дневнике, когда какой-нибудь подозреваемый вынужден был много недель претерпевать «убожество заточения» в крошечной камере, предназначенной для кратковременной изоляции перед допросом и вынесением приговора. Он лично отвечал за переломы костей и открытые раны заключенных, а также за привлечение сестер милосердия для недавно доставленных матерей-детоубийц и прочих женщин, пребывающих в немощи. Такая отеческая забота о физическом состоянии заключенных в современном понимании кажется противоречивой и даже жестокой, учитывая, что человеку преднамеренно давали время на излечение, чтобы затем его или ее можно было эффективно помучить или эффектно казнить. Ироничность этой ситуации понимали и Франц с коллегами. Один из тюремных капелланов рассказывал о том, как цирюльник, который в те времена был предтечей современных хирургов и помогал палачу, «заметил во время лечения [приговоренного], как его угнетает так долго исцелять то, что Майстер Франц снова разрушит».

Поддержание осужденного в приемлемом для публичного наказания виде всегда было непростым делом даже после того, как Франц уже приобрел многолетний опыт. Крестьянин, арестованный и подвергнутый пыткам в 1586 году по подозрению в убийстве своего приемного ребенка, не признавался в совершении преступления, пока «Бог прямо не подал видимый знак [его вины]» и подозреваемый не упал замертво, предположительно от сердечного приступа. Пытки могли привести и к психической травме, что порой таило в себе даже бóльшую угрозу для размеренного и эффектного публичного наказания. После того как одного «жесткого, упрямого вора» трижды пытали огнем за один сеанс, а тот продолжал клясться Богом в невиновности, он начал вести себя «очень странно и неуправляемо» в своей камере, то бесконтрольно рыдая, то неистово бранясь, и даже пытался укусить тюремного надзирателя. До применения пыток он «усердно молился», но теперь отказывался это делать и вообще говорить с кем-либо, а вместо этого сидел на корточках в углу камеры и твердил себе под нос одно и то же: «Я — ничто, болван тупой, приди, дьявол дорогой!»

Молодые воры и разбойники мужского пола, ступающие в камеру пыток с изрядной долей уличного нахальства и бравады, оказывались самыми упрямыми и стойкими. Поскольку и в дневнике, и в протоколах допроса отсутствуют комментарии палача, мы не знаем, бывал ли Франц удручен особо долгими пытками и кому он адресовал свое разочарование — упрямым подозреваемым или безжалостным начальникам-патрициям. Свирепого 16-летнего Гензу Кройцмайера, обвиняемого в поджоге и покушении на убийство, неоднократно подвергали пыткам в течение дня — на дыбе, «венком» и огнем, но после всего он единственно признался в том, что «в гневе наложил проклятия» на нескольких недружелюбных односельчан. Йорг Майр, удивительно терпеливый вор того же возраста, на протяжении целых шести недель отвергал все обвинения, пока не впал в отчаяние и буквально вверил себя милости допрашивающих присяжных. Пожилые и более опытные ветераны, как правило, признавали тщетность сопротивления и ломались раньше. После одного продолжительного, но безуспешного сеанса пыток бывалого разбойника начальник Франца просто объяснил подозреваемому, что «мы снова сделаем с [вами] то, что хотим, и даже порвем вас на части, если [вы] не признаетесь в совершении убийства». Обвиняемый вынужден был признать безнадежность своей ситуации и сознался во всем.

Но как сам Франц относился к своей роли профессионального мучителя? Будучи в самом низу судебной иерархии, молодой подмастерье занимался наиболее жестокими элементами казни — тянул веревку дыбы, сжимал щипцы и прижигал прутом, невзирая на жуткие крики. Большинство мастеров-палачей надзирали за ходом казни, оставляя всю грязную работу своим помощникам. Перекладывал Франц с той же готовностью эти обязанности на других или нет, когда сам стал мастером, неизвестно — главным образом потому, что почти за полвека своей работы он редко в открытую признавал свое участие в пытках. Наряду с подробным подсчетом казней и телесных наказаний он не ведет списка пыток, хотя приватные допросы были для Франца более частыми и длительными занятиями, чем оба этих публичных действия, вместе взятые. Если бы не сохранившиеся протоколы допросов, его участие в подобных ежемесячных, а иногда еженедельных процедурах было бы просто скрыто от наших глаз.

Стыдился ли Франц отвратительной работы в камере пыток или просто не желал привлекать к ней внимание? Сама по себе она была не более позорной, чем публичная порка, повешение или колесование, которые он проводил лично, пока не ушел в отставку много десятилетий спустя. Он также не считал такое дозированное насилие несправедливым. В тех немногих случаях, когда Франц пишет о пытках, создается ощущение его уверенности в том, что практически все дошедшие до этой стадии, особенно уже известные разбойники и воры, непременно виновны. Единственный случай нескрываемого сожаления Франца мы наблюдаем, когда серийный убийца Бастиан Грюбель ложно донес на своего товарища «из-за вражды и [вызвал] человека, который должен был прибыть в этот город и учинить пытки в его присутствии. [Он] причинил ему зло, потому что убийства были не правдой, а ложью, полагая, что, сотворив с крестьянином эту несправедливость, добьется того, что убийства не будут раскрыты и он сам будет освобожден». Возмущенный тон палача передает его сострадание ко всем жертвам, а также самовнушение, что несправедливые пытки случаются все-таки крайне редко. В противном случае тема пыток была бы гораздо ярче в описаниях пожилым Францем Шмидтом зверств мародерствующих грабителей во время их диких вторжений в жилища — интересное умолчание со стороны палача.

Действительно ли Франц верил в правовую аксиому тех дней, что «боль высвобождает истину?» Трудно сказать. Он почти всегда пытался добиться признания, используя психологическое давление и другие ненасильственные методы, прежде чем прибегнуть к причинению физической боли. Этим он признавал, что иногда пытки могут служить необходимым злом, но не являются неотъемлемой частью процесса установления истины. Его неоднократные проявления сочувствия к подозреваемым дают понять, что Франц Шмидт не был садистом.

Отношение Франца к достоверности сведений, полученных при помощи насилия, оценить сложнее. Однажды мимоходом он замечает, что обвиняемый детоубийца «раскрыл правду» под пытками, но это единичный пример. В целом дневник демонстрирует наивную доверчивость автора в отношении деталей, полученных под пытками, которые подозреваемому практически невозможно было запомнить, но это последнее соображение никак не влияло на окончательный вердикт суда.

Беспокоило ли Франца когда-нибудь то, что признание, полученное под пыткой, может привести к казни невинного человека? С уверенностью сказать нельзя. Всегда щепетильный в вопросах своего места в социальной иерархии и карьерного роста, энергичный молодой подмастерье мог утешать себя тем, что ответственность за применение пыток лежит на его начальстве, которому, благодаря клятве и личному интересу, он был обязан подчиняться и угождать. Более опытный и финансово защищенный палач смог бы найти и другие доводы, чтобы заглушить угрызения совести: если обвиняемый не виновен в этом преступлении, он, вероятно, виновен в других; не стоит ставить под угрозу безопасность работы и семьи, защищая невиновного; его работа заключается в том, чтобы выполнять приказы, кто виноват — решают другие.

Прежде всего, Франц не считал себя однозначным оппонентом пытаемых жертв, задача которого — выбить признания любой ценой. Официально данное ему исключительное право прекращать или отменять пытки давало значительные полномочия в тех случаях, когда он сомневался в виновности, что иногда приводило к полному снятию обвинений. Как минимум две его рекомендации освободить от пыток пожилых женщин, подозреваемых в колдовстве, на том основании, что они физически не могли перенести даже самые легкие пытки, были услышаны. Франц мог также успокаивать себя тем, что лишь незначительная часть всех подозреваемых, представших перед судом, подвергалась пыткам, причем в основном это были те, кого обвиняли в совершении насильственных преступлений, и даже среди них лишь немногие страдали дольше одного сеанса. Наконец, он знал, что большинство подвергнутых пыткам в итоге избежит смертной казни и примерно каждый третий будет освобожден без какого-либо последующего наказания. Такая относительная «умеренность» суда, а также осознание Францем важности следования правовой процедуре помогают понять, как склонный к эмпатии, разумный и набожный человек мирился со своей ролью в этих бесконечных отвратительных пытках.

Насилие в поисках справедливости

Успех публичного спектакля под названием «судебное насилие» был непременным залогом профессиональной репутации Франца. Многие домодерные уголовные наказания кажутся современному наблюдателю если не варварскими, то как минимум странными. Похоже, что назначение наказания за определенное преступление происходило непосредственно и буквально, о чем Якоб Гримм писал как о «поэзии в законе». Некоторые из важнейших компонентов правосудия, особенно коллективное и публичное возмездие, восходили к далекой эпохе германских племен. В то же время другие, не менее древние обычаи, в частности lex talionis, или Закон Моисея («око за око»), обрели новую жизнь благодаря протестантским реформам последних двух поколений. Религиозно заряженная атмосфера тех дней также подстегивала и сам судебный процесс, поскольку считалось, что безнаказанные преступления могут обрушить божественный гнев на всю общину (Landstraffe) в форме наводнений, голода или эпидемий. На протяжении всей жизни Франца Шмидта и вплоть до XVIII века глубокая заинтересованность Бога-Отца в эффективном уголовном правоприменении служила частым катализатором новых кампаний по обеспечению законности и даже влияла на некоторые правовые решения.

Умение Франца эффектно исполнять телесные наказания было важной частью его должностных обязанностей. На ум сразу приходят красочные картинки времен Средневековья, питавшего особую слабость к публичным унижениям: склочные домохозяйки, в наказание «украшенные» неснимаемыми «масками стыда» или «скрипками» (удлиненными деревянными кандалами на шее и запястьях), молодые женщины-прелюбодейки, вынужденные таскать с собой «камень позора» (весом не менее 30 фунтов), и, конечно же, позорные столбы, к которым приковывали разоблаченных злоумышленников, чтобы подвергать их словесным оскорблениям, плевать в них или бросать предметы. Впрочем, среди более авторитетных членов сообщества оставались нормой финансовые компенсации в частном порядке.

Более жестокие наказания, такие как отрубание двух «клятвопреступников» (указательного и среднего пальцев, жест которыми сопровождал принесение клятвы) или вырывание языка за богохульства, были довольно распространены до XVI века. Но ко времени Франца большинство немецких земель уже сочло такие традиции неэффективными и потенциально разрушительными, видя всю их нелепость или бессмысленную жестокость. Например, один юрист из Нюрнберга объявил жестокую практику выдавливания глаз за попытку убийства «более суровым наказанием, чем обезглавливание», и на большей части империи она была прекращена к 1600 году. О применении правосудием прочих подобных увечий, таких как кастрация и отрубание рук, к этому времени также почти ничего не известно.

К концу XVI века традиционное наказание в виде выкалывания глаз стало редкостью в немецких землях (ок. 1540 г.)

Несмотря на такие тенденции, Франц Шмидт не избежал исполнения увечащих телесных наказаний. И в Бамберге, и в Нюрнберге еще долго после того, как другие административные образования отказались от этого древнего обычая, продолжали наказывать лжесвидетелей и рецидивистов отрезанием пальцев и бросанием их в реку. В течение своей долгой карьеры Франц как минимум девять раз будет стоять на Мясном мосту в Нюрнберге, отрубая пальцы преступникам — проституткам, сутенерам, шулерам, браконьерам и лжесвидетелям. В его послужном списке имеются четыре большие буквы «N» (означавшие «Нюрнберг»), выжженные по одной на щеках сводников и мошенников, столько же шлюх-воровок с отрубленными им ушами, а также один богохульствующий стекольщик, которому он отсек кончик языка.

После снижения объемов судебного членовредительства в середине XVI века и до появления работных домов и тюрем в XVII веке — иными словами, как раз в период жизни Майстера Франца — самым распространенным телесным наказанием в немецких землях было изгнание, которому часто предшествовала порка розгами. Учитывая скудное разнообразие наказаний за незначительные преступления, такие как мелкие кражи и сексуальные домогательства, начальство Франца в Бамберге, а затем и в Нюрнберге просто приспособило этот средневековый обычай к своим нуждам. Изгнание стало пожизненным (вместо десяти лет, максимально присуждавшихся раньше) и охватывало теперь «все города и земли», находившиеся в данной юрисдикции, а не только сам город, и все чаще предварялось болезненной публичной поркой или, по крайней мере, временным заковыванием в колодки. Благодаря этому в крупных немецких городах изгнание розгами стало регулярным, зачастую еженедельным мероприятием. Начиная с осени 1572 года и до весны 1578 года Франц помогал своему отцу пороть от 12 до 15 человек в год. Позже, за время собственной карьеры в Нюрнберге, он самостоятельно высек по меньшей мере 367 человек, в среднем около девяти в год, что вдвое больше, чем в период его максимальной загруженности с 1579 по 1588 год. Записи дневника указывают на то, что были и другие случаи, которые Франц не включил в свой список, а также многочисленные порки, осуществлявшиеся его помощником. Иногда телесные наказания в Нюрнберге были настолько востребованы, что однажды все шесть городских колодок оказались заняты и Майстеру Францу пришлось привязать шулера-рецидивиста к Креслу кальвинистского проповедника на Каменном мосту (нынешний Максбрюке, или мост Максимилиана) и отрубить тому указательный и средний пальцы прямо там, прежде чем изгнать из города.

Нюрнбергская хроника изображает Майстера Франца, выгоняющего четырех преступников из города. Обратите внимание, что, хотя спины мужчин полностью обнажены, на их головы надеты шляпы, как и у Майстера Франца, который по этому случаю надел еще и красный плащ (1616 г.)

У ритуального изгнания нежелательных для города лиц за его границы были все необходимые компоненты, чтобы нравиться советникам XVI века. Это и утверждение их власти в провозглашении обвинений приставами, и звон церковных «колоколов по бедным грешникам», и унизительное раздевание палачом преступника по пояс (женщинам из соображений благопристойности иногда дозволялась одежда), мучительная порка преступника у столба или во время шествия к городским воротам, чтобы дать всем наглядный урок, а также из предполагаемой возможности исправления преступника или, по крайней мере, чтобы избежать совершения им подобных преступлений в пределах юрисдикции магистрата. Как и во время публичных казней, всегда присутствовала опасность насилия со стороны толпы. Однажды в ходе порки «трех симпатичных молодых женщин» в Нюрнберге «огромная толпа ринулась [после шествия], так что около ворот Фрауэнтор некоторые были раздавлены». Несмотря на риски, правители-патерналисты — особенно с учетом отсутствия действенных альтернатив — не смогли отказаться от этих ритуальных изгнаний, в которых, как им представлялось, гармонично сочетались возмездие и устрашение.

Сама порка обычно осуществлялась помощником палача или подмастерьем, таким как молодой Франц Шмидт. В Бамберге Генрих Шмидт предпочитал выполнять такую работу сам, скорее всего потому, что там ему по-прежнему платили за каждую экзекуцию. Из солидарности с отцом или из соображений трудовой этики, но Франц продолжал пороть лично (и прилежно вести учет порок) даже после того, как начал получать годовой оклад и мог бы перепоручить это малоприятное занятие. Розги он использовал березовые, которые считались наиболее болезненным из всех инструментов для порки и способными причинить серьезные травмы, а в редких случаях даже смерть. Тем не менее сам палач признавал недостаточную эффективность этих ритуалов боли и унижения, описывая в своем дневнике встречи со множеством преступников, которые уже бывали «изгнаны батогами». Возможно, поэтому юристы из Нюрнберга советовали своим коллегам из Аугсбурга применять это наказание умеренно в отношении мелких преступников, таких как попрошайки и другие бродяги, чтобы избежать риска превращения их в преступников закоренелых.

Но конечно, самым ярким видом официально санкционированного насилия, благодаря которому палачи раннего Нового времени обрели известность и в рамках которого проявлялось все их мастерство, была публичная казнь. Среди историков XX века бытовало мнение, что уголовное правосудие того периода характеризовалось «самыми жестокими и самыми бездумными наказаниями, какие только можно представить», но на самом деле формы этих наказаний были следствием многочисленных размышлений — особенно о надлежащем уровне жестокости или ритуализированного насилия. Так же как и в вопросе реформирования телесных наказаний, светские власти в конце XVI века стремились найти тонкий баланс между суровостью и милосердием в публичных казнях ради дальнейшего установления верховенства закона и укрепления собственной власти. Судебные разбирательства, которые могли бы дать повод для гнева толпы или самосуда, — такие как массовые казни евреев или ведьм — были совершенно недопустимы в «продвинутых» административных образованиях, подобных Нюрнбергу. Средневековые традиции, которые превращали членов магистрата в предмет насмешек, также подлежали устранению. Сюда входили публичные судебные процессы над трупами казненных и над кровожадными и «гнусными» животными (которые продолжались в менее просвещенных юрисдикциях вплоть до XVIII века). Технически подкованный и надежный палач сам был воплощением меча правосудия в действии — быстрого, непоколебимого, смертоносного, но при этом никогда не допускающего произвольную или необоснованную жестокость.

Новые стандарты, которым должен был соответствовать честолюбивый Франц Шмидт, отразились практически на всем «репертуаре» казней в его исполнении. Уголовные наказания для женщин были особенно ярким примером того, как происходила адаптация «одновременно мягких и ужасных» германских обычаев. В Средние века и во времена Франца Шмидта большинство женщин-преступниц наказывали либо сочетанием публичного унижения и физической боли, либо денежным штрафом. Временное изгнание тоже было популярной мерой для различных преступлений. В тех же немногих случаях, когда женщину приговаривали к смертной казни, напротив, наказание могло быть ужасным. Поскольку повешение считалось в этом случае непристойным (оно позволяло свидетелям казни заглядывать жертвам под юбки), а обезглавливание обычно предназначалось для благородных мужчин, то наиболее распространенной формой казни женщин до XVI века было погребение заживо под виселицей. Но еще задолго до рождения Франца Шмидта правители Нюрнберга объявили это наказание «жестоким» и чрезвычайно устаревшим: «Такая смертная казнь [до сих пор] практикуется лишь в нескольких поселениях Священной империи». На их решение также повлияла неразбериха, сопровождавшая погребения заживо, даже если их ускоряли колом, вбитым в сердце. Одна осужденная молодая женщина «боролась так, что содрала большие куски кожи на локтях, кистях и ногах», и в итоге палач Нюрнберга помиловал ее и попросил советников отменить эту форму казни, что они официально и сделали в 1515 году. Удивительно, но в 1532 году «Каролина» рекомендовала погребение заживо как наказание за детоубийство, «чтобы таким образом предотвратить сии отчаянные деяния», хотя и прибегали к нему весьма редко.

Даже в Средневековье погребение женщин заживо считалось ужасным зрелищем, его часто прерывали, забивая кол в сердце жертвы, как на этой иллюстрации, изображающей последнюю такую казнь в Нюрнберге в 1522 году (1616 г.)

Форма казни, которую взамен этой большинство немецких городов предопределяли для женщин, современному наблюдателю вряд ли покажется прогрессивной. Утопление в конопляном мешке было таким же древним германским обычаем, упомянутым еще у Тацита (56–117 гг. н.э.). Многие правители XVI века сочли невидимую с берега борьбу со смертью под водой привлекательной альтернативой борьбе в процессе погребения заживо, часто вызывавшей сочувствие, которого они стремились избежать. Профессиональные палачи, однако, обнаружили, что акт принудительного утопления не менее сложен в исполнении, а иногда даже более длителен. Одна из осужденных в 1500 году выжила под водой достаточно долго, чтобы освободиться из мешка и приплыть обратно на платформу для казни, с которой ее столкнули. Ее предприимчивое объяснение — «[Потому что] я выпила четыре [литра] вина перед тем… и вода уже не лезла в меня» — не впечатлило присутствующих судей, которые тут же приказали похоронить ее заживо. Незадолго до прибытия Франца в Нюрнберг помощник его предшественника использовал длинный шест, чтобы не дать борющейся «бедной грешнице» выплыть с мешком на поверхность, «но палка сломалась, и рука показалась [из воды], и было много крика, поскольку она еще жила под водой почти три четверти часа».

Сам Франц никак не комментирует свою первую казнь утоплением, которую он совершил над молодой служанкой из Лерберга, осужденной за детоубийство в 1578 году. Однако он необычайно словоохотлив и даже хвастлив два года спустя, когда вместе с тюремными капелланами добивается отмены этой формы казни в Нюрнберге, ставшей правовым прецедентом, постепенно распространившемся по всей империи. Первоначальное обращение Шмидта к своим начальникам выглядело благоразумным и практичным: река Пегниц в основном недостаточно глубока и к тому же в момент обращения (середина января) «полностью замерзла». Многие члены совета сопротивлялись любым переменам, возражая в ответ, что женщины должны буквально «идти ко дну из кротости» и что молодому палачу следует просто постараться ускорить процесс. Когда позднее Франц предложил обезглавить трех женщин, осужденных за детоубийство, — беспрецедентное наказание для женщин, — некоторые члены совета назвали это слишком благородным и не дающим устрашающего эффекта для такого «ужасающего и слишком частого преступления», особенно с учетом того, что посмотреть на коллективную казнь, вероятно, соберется большая толпа. К счастью, союзники Франца, клирики, предоставили дополнительный аргумент: вода дает силу «злому духу», непреднамеренно продлевая испытание. Его сторонники-юристы совершили переворот, признав, что хотя утопление действительно было заслуженной «тяжелой смертью», но обезглавливание куда более эффективно в плане шокирующего назидательного эффекта, «поскольку при утоплении невозможно увидеть, как ведет себя [осужденный] человек в конце», тогда как обезглавливание дает более наглядный и потому эффективный «пример» присутствующим. «Мостки, которые я освятил, уже были подготовлены для того, чтобы утопить всех троих», — записал Франц в своем дневнике, когда члены магистрата наконец уступили с одним примечательным условием, что после казни палач должен будет «прибить все три головы над большим эшафотом».

В некоторых землях — например, в Цюрихе, как на этой иллюстрации, — бедного грешника топили с лодки. В Нюрнберге палач строил для этой цели временный помост (1586 г.)

Это компромиссное решение послужило образцом для всей карьеры Франца, на протяжении которой он старался уравновешивать требования магистрата к «шокирующим» публику примерам, с одной стороны, и к мягкой упорядоченной демонстрации власти — с другой. Пригвождение к виселице голов или конечностей казненных преступников утоляло атавистическую жажду возмездия и унижения, а устранение публичных пыток из многих традиционных форм казни придало всей процедуре намек на правовой характер и даже сакральность. Все осужденные быть сожженными на костре в последующей карьере Майстера Франца, кроме двух бедных грешников, были сожжены после обезглавливания или вообще избежали костра. В других регионах Германии сожжение за колдовство продолжало бушевать, подобно эпидемии, и лишь изредка удушение предшествовало ему. За все время работы только одна женщина была утоплена Францем (участница особо жестокой и печально знаменитой банды разбойников) и ни одна не была похоронена заживо или посажена на кол в Бамберге или Нюрнберге, хотя обе эти практики сохранялись во многих швейцарских и чешских поселениях в течение по крайней мере еще одного столетия. Вместо этого головы женщин-убийц часто размещались им на виселицах или столбах поблизости, подобно четырем конечностям одного предателя, приговоренного к потрошению и четвертованию, но «казненного мечом из милосердия».

Оставалась только одна традиционная форма публичной казни, которая ставила пыточный аспект в центр внимания: колесование. Как и в случаях с детоубийством, глубокий страх и последующее возмущение, вызванные зверствами особо жестоких грабителей и наемников, часто перевешивали возможность проявить властное спокойствие и умеренность. Толпа ревела в знак одобрения, когда кровожадный разбойник Никлаус Штюллер (он же Черная Сосиска) «был растянут на санях в Бамберге, а его тело трижды разорвано раскаленными щипцами» палачом-подмастерьем. Вместе со своими товарищами, братьями Филой и Герглой фон Зунберг, он убил восемь человек, включая двух беременных женщин, из которых они вырезали живых детей. По словам Штюллера, «когда Гергла сказал, что они совершили великий грех [и] хотел отнести младенцев к священнику для крещения, [его брат] Фила сказал, что он сам будет священником и крестит их, взял их за ноги и ударил о землю». Последующая казнь Штюллера «посредством колеса» от рук Франца выглядит умеренной на фоне казни его компаньонов, «которых чуть позже выпотрошил и четвертовал в Кобурге» другой палач.

Разрывание плоти осужденного раскаленными щипцами и методичное переламывание всех его костей на колесе было наиболее выраженным насилием, которые Францу полагалось применять как профессионалу. Несмотря на то что в смертном приговоре было тщательно прописано количество «укусов» раскаленными щипцами и число ударов во время колесования, палач, похоже, имел некоторую свободу действий, особенно в отношении тяжести ударов. В какой-то момент карьеры Франца начальство в Нюрнберге фактически приказало ему «не жалеть осужденных, а, наоборот, так хватать их щипцами, чтобы они испытывали боль». Однако даже в случае ужасных преступлений — например, в деле Ганса Допфера, «который убил свою жену, что была на сносях», — председательствующий судья и присяжные часто капитулировали перед просьбами о более милосердном и благородном обезглавливании, поскольку впоследствии тела должны были быть раздроблены и оставлены гнить на ближайшем колесе.

Как и в случае с пытками, Франц не распространяется о деталях совершенных им казней колесованием, которых было семь за годы работы подмастерьем и 30 за всю его карьеру. Лишь однажды он упоминает о количестве нанесенных им ударов, остальные же записи посвящает рассказам о многочисленных тяжких преступлениях приговоренных. Однако из других источников мы знаем, что чудовищное испытание бывало довольно продолжительным и вызывало неподдельный ужас у арестованных грабителей. Сам Майстер Франц описывает одного осужденного, который нанес себе увечья: «имея нож [в своей камере], дважды ударил себя им в живот, а затем бросился на него, но не пронзил себя; также разорвал свою рубашку и попытался задушить себя, но не смог это сделать». Магистр Хагендорн, капеллан, пишет в своем дневнике о другом душегубе, который также попытался покончить жизнь самоубийством, чтобы избежать своей судьбы, «нанеся себе три раны на теле посредством инструмента, который он скрыл». Оба разбойника выжили, были вылечены Майстером Францем и в свое время получили назначенное им наказание на Вороновом Камне.

Хотя смерть через повешение была менее жестокой, чем колесование, повсеместно она считалась столь же, а в некотором смысле даже более позорной. Публичное удушение веревкой или цепью было само по себе достаточно сильным унижением; последующее скармливание тела воронам и другим животным оказывалось еще более постыдным. Многие мастера-палачи делегировали эту неприятную казнь подчиненным, но Франц Шмидт на протяжении четырех десятилетия вплоть до своей отставки настаивал на том, чтобы собственными руками исполнять самые одиозные задачи и без того сомнительной профессии. Начиная с самой первой казни, проведенной палачом в возрасте 19 лет, журнал фиксирует повешение им 14 мужчин в период 1573–1578 годов и 172 человек за всю последующую карьеру, в основном взрослых воров-мужчин, но также и двух молодых женщин и еще почти двух десятков молодых людей не старше 18 лет. Франц был потрясен, когда в 1584 году ему было приказано повесить двух женщин, ведь «раньше никогда такого не бывало», чтобы в Нюрнберге повесили женщину. Порой кажется, что он испытывал еще больший дискомфорт, вешая «неисправимых» воров-подростков, но и в этих случаях прилежный профессионал выполнял свой долг безупречно.

Редкое повешение знатного человека, министра финансов Аугсбурга, в Цюрихе, предположительно вместе с подростком. На двойной лестнице стоит палач, ожидая смерти жертв, а внизу отправляют ритуал капелланы (1579 г.)

Майстер Франц, как и большинство представителей его профессии, с пренебрежением относился к повешению, которое не представляло особой технической сложности. Задача палача во время повешения сводилась к тому, чтобы набросить петлю на шею осужденного и столкнуть его с лестницы. В городах, не имевших постоянных виселиц, Франца иногда просили проинспектировать временное сооружение, но само строительство выполнялось опытным плотником. Как и при других казнях, палач должен был контролировать осужденного в течение всей процедуры, причем наибольшая трудность состояла в том, чтобы заставить его взобраться по лестнице к петле. Нюрнбергские хроники свидетельствуют, что Майстер Франц и его помощник использовали для этой цели двойную лестницу, иногда помогая приговоренному подняться при помощи блока, и вся процедура завершалась тем, что палач просто сталкивал бедного грешника со второй лестницы так, «чтобы солнце светило между телом и землей». Некоторые палачи стремились сделать смерть особенно болезненной или унизительной для осужденных, подвешивая их вверх ногами на цепи после удушения. На виселице Нюрнберга для этой цели имелось в одном углу специальное «место для евреев», но оно никогда не использовалось Майстером Францем. Вместо этого он удавил «в качестве особой милости» одного еврея на стуле перед виселицей, а другого повесил «по-христиански».

В первые три года работы Франца в качестве подмастерья все, кроме одной из проведенных им 11 казней, относились к двум самым постыдным способам умерщвления: повешению и колесованию. Эта низменная работа была необходимой частью его профессиональных обязательств и создания репутации в регионе. В течение трех последующих лет он казнил мечом почти столько же людей (10), сколько и веревкой (11), — явный показатель возрастающего статуса Франца. В течение его долгой карьеры как в Бамберге, так и в Нюрнберге, эти две формы насильственной смерти — повешение и обезглавливание — составили более 90 процентов всех совершенных им 394 казней.

Растущая популярность обезглавливания была фактически частью общей тенденции, прослеживавшейся в немецких землях на протяжении профессиональной жизни Франца, которая заключалась как в постепенном снижении количества казней за кражи (а это были повешения), так и в смягчении наиболее экстремальных форм публичного убийства. В течение первой половины карьерного пути Шмидта повешение применялось в два раза чаще обезглавливания; к началу XVII века это соотношение стало обратным. Благодаря этому возросло народное признание мастерства и профессионального статуса квалифицированного палача.

Умение Франца владеть мечом послужило основой для его собственной профессиональной идентичности в противовес бесславной работе «вешателем» — ироничное прозвище, которого он настойчиво избегал. По отношению к себе он всегда употребляет слово «палач» (Nachrichter, буквально — «после судьи»), подчеркивая свою тесную связь с законом и судами, и старается обходить стороной все, что связано с камерой пыток, колесованиями и виселицей. Два повешения, которые Франц решается датировать в годы своей работы подмастерьем, выделены им только потому, что являлись «моей первой казнью» (1573 г.) и «моей первой казнью в Нюрнберге» (1577 г.). «Моя первая казнь с мечом» (1573 г.), напротив, отмечается им как момент личного успеха, не имеющий аналогов по своей торжественности среди прочих первых достижений в его карьере.

Приговор, который римляне именовали poena capitas, а профессионалы вроде Франца просто «обезглавливанием», кроме прочего выдвигал фигуру палача на первый план, в отличие от повешения. Прежде всего Франц решал, примет ли бедный грешник смерть на коленях, сидя или стоя. В последнем случае обвиняемые имели обыкновение перемещаться, чем представляли наибольший вызов палачу и его владению мечом, и Франц тщательно отмечает пять успешных казней этим способом, проведенных им еще до своего 30-летия. Как только его искусность и репутация стали достаточны, чтобы обеспечить пожизненный трудовой договор, он вернулся к гораздо более распространенной практике обезглавливания, когда приговоренный стоял на коленях или сидел. На протяжении карьеры Шмидта все более привычным становилось использование «кресла правосудия», особенно в случае казни женщин, которые, как считалось, в решающий момент начинали перемещаться более активно. Вслед за последней молитвой капеллана палач принимал особую позу, в чем-то смахивающую на стойку игрока в гольф, выверяющего идеальный замах, и направлял взгляд на середину шеи приговоренного. Затем он поднимал клинок и наносил один грациозный удар, обычно сзади справа, расчленяя два шейных позвонка и полностью отделяя голову от тела. По определению расхожей юридической формулы, «он должен [был] отрубить ему голову и одним ударом сделать из него две части, чтобы колесо телеги могло свободно проходить между головой и туловищем». Франц ни разу не упоминает о каких-либо поразительных трюках с мечом — например, об отрубании двух голов одним ударом, как это сделал один из его преемников, — но с сожалением отмечает несколько случаев, когда требовался дополнительный удар для полного отделения головы от тела, что представляло угрозу цельности драматического нарратива, к которому мы и обратимся далее.

Производство «хорошей смерти»

Публичные казни, как и телесные наказания, преследовали две цели: во-первых, шокировать зрителей и, во-вторых, укрепить божественную и земную власть. Уравновешенный и надежный палач играл ключевую роль в соблюдении этого тонкого баланса через ритуализированное и регулируемое применение насилия от имени государства. Приговор суда, процессия перед казнью и сама казнь составляли три акта тщательно поставленной пьесы о нравственности, которую историк Рихард ван Дюльмен назвал «театром ужаса». Каждый участник, особенно режиссер-палач, играл существенную роль в успехе постановки. «Хорошая смерть», которую стремились обеспечить Франц и его коллеги, по сути дела была драмой религиозного искупления, в которой бедный грешник признавал и заглаживал свои преступления, добровольно выступая наглядным примером, а взамен получал быструю смерть и обещание спасения. В этом смысле это была последняя сделка, которую приговоренный заключал в этом мире.

Возьмем пример Ганса Фогеля из Расдорфа, который, как пишет Франц, «заживо сжег врага в конюшне [и] был первым, кого я казнил мечом в Нюрнберге» 13 августа 1577 года, еще будучи подмастерьем. Как и во всяком публичном действе, подготовка за кулисами была чрезвычайно важна. За три дня до казни Фогеля перевели в камеру побольше. Если бы он был серьезно ранен или болен, Франц или другой знахарь выхаживали бы его и, возможно, потребовали бы отсрочки казни, пока приговоренный не восстановит выносливость, необходимую ему для последнего часа. В этот период палач в основном был сосредоточен на проверке состояния виселицы или другого места казни, закупке всех необходимых материалов и логистике суда и последующей процессии.

В ожидании судного дня Фогель мог принимать членов семьи и других посетителей тюрьмы или — если был грамотен — искать утешения, читая книгу и отправляя прощальные письма. Он даже мог примириться с некоторыми из своих жертв или их родственниками, как поступил один убийца, который принял апельсины и пряники от вдовы своей жертвы «в знак того, что она простила его от всего своего сердца». Но наиболее частыми посетителями камеры Фогеля в эти дни были тюремные капелланы. В Нюрнберге два капеллана работали сообща, а иногда и состязаясь между собой в попытке «смягчить его сердце» призывами, сочетающими элементы страха, скорби и надежды. В том случае, если Фогель не умел бы читать, священнослужители могли показать ему иллюстрированную Библию и попытаться разучить с ним «Отче наш», а также основы лютеранского катехизиса; если же он был немного образован, то его вовлекали в дискуссии о благодати и спасении. Роль капелланов и присоединявшихся иногда к ним тюремщиков или членов семьи осужденного, прежде всего, состояла в том, чтобы утешать бедного грешника, исполнять вместе с ним гимны и произносить обнадеживающие слова, одновременно увещевая упрямых и жестокосердных.

Очевидно, что заключенный проявлял смиренность ради простой возможности смягчения наказания, но у посещавших его клириков мотивы были куда возвышеннее. Смерть «в вере» была особой заботой нюрнбергского коллеги Франца, магистра Хагендорна, и, помимо подготовки к спокойному принятию казни, он надеялся привить осужденным некоторую степень благочестия и разумения. Его собственные дневниковые записи показывают особое сочувствие, которое он проявлял к молодым женщинам, приговоренным за детоубийство. Описывая один такой случай, он поначалу обеспокоен тем, что Маргарита Линдтнерин, осужденная в 1615 году, так мало узнала катехизис, несмотря на то что находилась в заключении более семи недель. Однако в конце она любезно выказала все отличительные признаки «хорошей смерти»:

Она была терпелива в своих муках, горячо молилась, и каждый раз, когда упоминали ее ребенка или родителей, она начинала плакать горькими слезами; всецело смирилась с неизбежной смертью, очень спокойно прогуливалась в ожидании казни, с энтузиазмом благословляя тех, кто встречался ей (поскольку она служила здесь целых восемь лет в разных местах и была довольно известна), и горячо молилась с нами. Когда мы пришли с ней на место казни, она вскочила и сказала: «О Боже, встань рядом со мной и помоги мне пройти через это». После этого она повторила то же самое мне, благословила толпу и попросила у них прощения, [потом] она стояла там, как будто ошеломленная, и не могла говорить, пока я не обратился к ней дважды или трижды, тогда она начала говорить, вновь благословила толпу и попросила их прощения, вверила свою душу в руки Всевышнего, села в кресло и надлежащим образом подставила шею палачу. Поскольку она стойко держалась правильной и истинной веры до конца своей жизни, она также [достигнет] осуществления своей веры, которая [согласно] первой главе первого послания апостола Петра, является спасением и благом для наших душ.

Духовное обращение могло и не быть успешным, но как минимум священнослужители должны были успокоить осужденного Фогеля для знаменитого «обеда палача» — заключительного аккорда всего подготовительного периода. Как ни парадоксально, Франц не участвовал непосредственно в этом древнем обычае (возможно, из-за его презрительного названия) и предоставлял тюремному надзирателю и его жене наблюдать за его ходом в специальной камере со столом, стульями и окнами, известной в Нюрнберге как «зал бедного грешника». Подобно тому, как это происходит и в современных странах, где до сих пор сохранилась смертная казнь, Фогель мог запросить все что заблагорассудится для своего последнего обеда, включая обильное количество вина. Капеллан Хагендорн присутствовал на некоторых из этих трапез и часто бывал потрясен хамским и безбожным поведением приговоренных. Один угрюмый разбойник выплюнул вино надзирателя и потребовал теплого пива, другой, опасный вор, «больше думал о том, как набить свой живот, чем о душе… сожрав за один час большую буханку и, кроме нее, две поменьше, помимо прочей пищи», в конце концов съев так много, что его тело якобы «лопнуло посередке», когда раскачивалось на виселице. Но встречались и бедные грешники, особенно среди обезумевших молодых детоубийц, которые, напротив, не могли съесть ни крошки.

Как только Фогель вдоволь насытился и опьянел, помощники палача помогли ему надеть белую мантию для казни и вызвали Франца, после чего уже он отвечал за весь последующий публичный спектакль. Его прибытие в камеру предварили привычные слова надзирателя «палач приближается», после чего Франц постучал в дверь и вошел в зал в своем лучшем наряде. Попросив заключенного о прощении, он отхлебнул вместе с Фогелем традиционный «напиток примирения св. Иоанна» и вступил с ним в короткую беседу, чтобы определить, готов ли приговоренный предстать перед ожидающими его судьей и присяжными.

Случалось, что бедный грешник в этот момент испытывал неподдельное ликование и даже эйфорию от надвигающегося избавления от мира смертных в силу религиозных убеждений, недовольства жизнью или явного опьянения. Иногда Франц решал, что небольшая уступка обеспечит должный порядок: например, как-то разрешил осужденной женщине надеть ее любимую соломенную шляпку по дороге к виселице, а одному браконьеру — венок, посланный ему в тюрьму сестрой. Бывало, он просил помощника дать приговоренному больше алкоголя, иногда смешанного с успокоительным, которое сам же готовил, хотя эта тактика могла иметь и неприятные последствия в виде потери сознания женщинами и возрастания агрессии у молодых мужчин. Однажды разбойник Томас Улльман почти до смерти избил преемника Франца на посту палача Нюрнберга, пока его не скрутили тюремщик и несколько охранников. Но сейчас, убедившись, что Фогель достаточно спокоен, Франц и его помощники связали руки осужденного веревкой (или шнурком из тафты, когда казнили женщин) и приступили к первому действию драмы.

«Кровавый суд» под председательством судьи и присяжных из числа патрициев был собранием для вынесения приговора, а не для принятия решения о виновности или наказании. Собственное признание Фогеля, в данном случае полученное без пыток, уже определило его судьбу. В Средние века вынесение приговора было центральным моментом всего судебного процесса, обычно происходившего на городской площади, но к XVI веку следовавшая за ним казнь приобрела более высокий статус, а сам «день суда» переехал в специальную палату в ратуше, закрытую для публики. Главной целью этого предварительного этапа, так же как и процессии с казнью, было подчеркнуть легитимность судебного разбирательства, но в этом случае почетная публика состояла из представителей самих исполнительных органов.

Быстрая процедура носила ритуальный, иерархический и формальный характер. В конце зала на высокой подушке восседал судья, держа в левой руке белый жезл, а в правой — короткий меч с двумя латными рукавицами, привязанными к рукояти. Шесть патрициев-присяжных в богато украшенных резных креслах располагались по обе стороны от него, одетые, как и он в обычные для «Кровавого суда», красно-черные мантии. В то время как палач и его помощник крепко удерживали заключенного, писец зачитывал его признание и список преступлений, заканчивая стандартной формулировкой: «Пошедшему против законов Священной Римской империи мои господа постановили и вынесли вердикт, что он должен быть приговорен от жизни к смерти [веревкой / мечом / огнем / водой / колесом]». Затем судья последовательно опрашивал всех своих коллег, начиная с самого младшего присяжного заседателя, на предмет их согласия, и каждый давал стандартный ответ: «Что законно, то удовлетворит меня».

Прежде чем подтвердить приговор, судья обратился к Фогелю напрямую, приглашая того сделать заявление перед судом. Предполагалось, что покорный бедный грешник не будет выступать в свою защиту, а, скорее, поблагодарит присяжных и судью за их справедливое решение и освободит их от любой вины за насильственную смерть, которую они только что поддержали. Те, чьи наказания были заменены на обезглавливание, действительно часто выражали свою благодарность. Несколько безрассудных разбойников были настолько отчаянными, что прокляли собравшийся суд. Еще больше испуганных заключенных просто теряли дар речи. Обращаясь к Францу, судья поручал ему: «Палач, я приказываю тебе именем Священной Римской империи, чтобы ты сопроводил [бедного грешника] к месту казни и исполнил вышеозначенное наказание», после чего он торжественно разламывал свой белый судейский жезл пополам и возвращал заключенного под надзор палача.

Второй акт разворачивающейся драмы, шествие к месту казни, собирал толпу в сотни или даже тысячи зрителей. Как правило, о самой казни извещали листки и другие официальные объявления, в том числе вывешенная кроваво-красная ткань на парапете ратуши. Фогель, руки которого все еще были связаны перед собой, должен был пройти километр или около того до виселицы. Иногда, если осужденный страдал от физического истощения или немощи, помощники Франца переносили его на поднятом стуле. Это часто случалось со стариками и женщинами, такими как мошенница Элизабет Аурхольтин, «у которой была только одна нога». Преступников мужского пола, совершивших насильственные преступления и осужденных на пытки с применением раскаленных щипцов, крепко связывали и сажали в специальную крытую повозку или сани, которые тянула крепкая рабочая лошадь Паппенхаймеров — нюрнбергской династии золотарей. Во главе процессии в окружении двух конных стрелков ехал богато одетый судья, тоже обычно верхом, пока Франц и его помощники усиленно старались не отстать, а несколько охранников сдерживали многочисленную толпу. Один или оба капеллана шли весь путь рядом с осужденным, читая строки из Священного Писания и молясь вслух. Религиозная аура всей процессии была чем-то большим, чем простой декорацией, и за всю карьеру Франца только некрещеный Моше Юдт «шел к виселице без каких-либо священников, которые могли бы сопроводить и утешить его».

Процессия, направляющаяся к месту казни, в центре Нюрнберга. Здесь два конных стража ведут пешего бедного грешника с капелланами по обе стороны от него (ок. 1630 г.)

На этом этапе традиционная обязанность палача уважать последние желания осужденных, а также предотвращать агрессивные выпады толпы часто требовала значительной сдержанности со стороны Франца. Ганс Фогель, по-видимому, не оказал сопротивления, но вор и шулер Ганс Меллер по кличке Кавалер Ганс «сказал присяжным, выходя из зала: "Храни вас Бог; ибо, имея дело со мной, вы однажды встретите черта", и, когда его привели к месту казни, он проявил все виды высокомерия». Тем не менее палач терпеливо ждал, пока Меллер спел на виселице целых две популярные песни смертников: «Когда мой час настанет» и «Пусть вершится воля Божья». Воры Утц Майер (он же Пройдоха-Дубильщик) и Георг Зюмлер (известный как Болтун) «были такими же дерзкими и нахальными, и, когда их выводили, они выли», но даже им разрешили исполнить песенку «Вишневый желудь» до того, как петли оказались надеты на их шеи.

Ожидания начальников в отношении достойной и организованной церемонии оказывали еще большее давление на режиссера «театра ужаса». Кроме недопущения насмешек и бросания предметов, палач должен был поддерживать мрачное настроение процессии. По понятным причинам Франц был расстроен и смущен, когда одна пожилая пара, виновная в кровосмешении, превратила процессию смерти в смехотворную гонку, в которой каждый старался опередить другого: «Он был первым у ворот Фрауэнтор, но потом она стала чаще обгонять его». Франц зачастую сетует на то, что «заключенный вел себя очень дико и доставлял неприятности», но особенно его терпение подверглось испытанию, когда поджигатель Линхардт Дойерляйн, «дерзкий мошенник», прихватил с собой бутылку и продолжал напиваться в течение всей процессии. Дойерляйн осыпал проклятиями вместо положенных благословений всех, мимо кого он проходил, и по прибытии на виселицу всучил капеллану бутылку вина, пока сам мочился на виду у всех. «Когда ему было зачитано обвинение, он сказал, что охотно умрет, но попросил в качестве любезности, чтобы ему разрешили пофехтовать и сразиться с четырьмя конвоирами. Его просьба была отклонена», — сухо отмечает Майстер Франц. По словам опозоренного капеллана, Дойерляйн снова выхватил у него бутылку «и пил из нее так долго, что, наконец, палач отрубил ему голову, пока бутылка все еще была у его губ, так что он не смог произнести слова: "Господи, в руце Твои предаю дух мой".