12

На подходе к острову Энгелёй мы попадаем в окружение внушительного косяка скумбрии, которая по своему обыкновению преследует стайку планктонного рачка. Скумбрия Хуго не занимает. Когда я предлагаю ему выудить пару хвостов, чтобы зажарить на гриле, он только презрительно фыркает. Подобно подавляющему большинству северян, приятель мой самого недоброго мнения об этой рыбе, и вовсе не из-за старинных предрассудков, связанных с нею. Просто ему претит ее вкус. Как он только ее не готовил! Все без толку. Перепробовав кучу рецептов, Хуго так и не нашел верного способа полностью избавиться от характерного привкуса. Впрочем, сказал, коль охота, лови на здоровье и жарь потом, только, пожалуйста, подальше от меня.

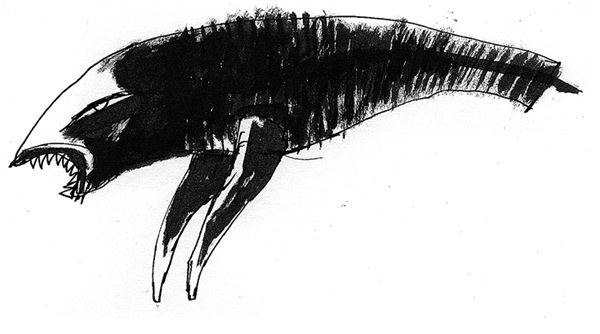

Нелюбовь северных норвежцев к скумбрии имеет древние корни. По народному поверью рыба эта, с отпечатком человеческих костей на спине, питается утопленниками. А еще раньше и вовсе считалось, что скумбрия ест людей заживо. Бергенский епископ Эрик Понтоппидан называл скумбрию скандинавской пираньей. “С акулами, – писал епископ, – ее роднит то, что она не прочь поживиться человечиной и отыскивает тех, которые купаются нагишом, чтобы, окружив тучей либо косяком, с налету обглодать их”. В подкрепление своих слов Понтоппидан поведал о “прискорбном случае”, произошедшем с одним матросом, который, видимо, взопрев от тяжелого физического труда, решил немного поплавать в Лауркуленской гавани (нынешнее название – Ларколлен, южнее Мосса). Внезапно весельчак пропал, будто кто утянул его под воду. Через несколько минут тело всплыло, “окровавленное, искусанное и облепленное многочисленной макрелью, которую насилу удалось отогнать”. Кабы не товарищи, вовремя пришедшие на помощь, матроса “вне всякого сомнения” ожидала бы “мучительная кончина”, – заверял читателя Понтоппидан.

В шхерах мы выбираем место между островами Лаувёй и Ангерёй. Вылавливаем некрупную треску и садимся ждать, когда из гнезда, свитого на вершине соседней горы, слетит орел и вонзит в треску свои когти. Мы видим орла, только на сей раз, вопреки обычаю, наш старый знакомый не спешит на угощение. Зато торопится подлетающая чайка. Тощая, на вид меньше самой трески, пытается заглотить рыбу целиком. А после не может взлететь. Верно говорится, что глаза шире брюха.

Осень

13

Когда я отправляюсь на север в следующий раз, птицы летят навстречу моему самолету. Начало октября, на землю легла тишина. Деревья, кусты, травы приникли к корням, поспешая впасть в дрёму прежде, чем придут снегопады с морозами. Дальше от побережья в пейзаже возобладали грузные, мрачные краски; скоро уж побелеют озера, а долины укроются снегом. А на море и на побережье все наоборот. Похолодание и свирепый посвист штормов только ускоряют темп жизни. Крабы становятся резвее, камбала – наглее, сайда – быстрее, а гребешки – вкуснее. Близится пора зимней рыбалки в Финнмарке.

Мы снова идем Вест-фьордом из Стейгена на Скрову. На этот раз море чернильного цвета беспокойно ходит под нами. Свет словно притушили; пелена туч едва не касается воды. Хуго лавирует зигзагами, стремясь поймать волну, чтобы она подхватывала лодку сбоку или сзади. Несмотря на этот своеобразный серфинг, для которого у норвежских рыбаков припасено собственное слово – уннафуринген, плавание у нас не из приятных.

Мы уже почти подошли к Скрове, когда Вест-фьорд решает испытать нас на прочность. Море дышит стужей и сыростью, дождь с отрывистым треском хлещет волну, оставляя белые отметины. И море, и небеса утратили покой, который мы застали в прошлый раз, и слились в единый, бесноватый круговорот. Лофотенская гряда обнаруживает себя лишь за какую-то морскую милю до встречи с ней. Хуго проводит лодку между шхерами и островками в Скровскую гавань.

Ненастье длится и в последующие дни, не давая нам выйти в море. Вместо этого я помогаю Хуго хлопотать по хозяйству, а дел скопилось немало – это и немудрено, когда всего хозяйства несколько тысяч квадратных метров и всё оно деревянное. Я занимаюсь укладкой жердей, некогда лежавших на горке около Осъюрдгордена и служивших подкладкой для вяления рыбы, а сам хозяин плотничает в Красном домике. Позади главной постройки на крутом уступе горы стоят два ветхих дома поменьше: Рёдхусет (Красный домик) и Квитхусет (Белый домик). В перспективе Хуго и Метте, когда закончат ремонт, собираются переселиться в Красный домик. Зимовать в огромном, пронизанном сквозняками главном доме – удовольствие еще то. Хуго утепляет Красный домик по всем правилам искусства, переделывает стены, меняет кровлю и полы. С тыльной стороны затеял пристроить баню.

Белый домик уже готов. Это старинная рыбацкая постройка начала XIX века, намного старше самого Осъюрдгордена. Много лет назад Хуго не дал снести ее. Обновил фасад, вставил новые окна, утеплил, покрыл рубероидом, справил крыльцо и лестницу на чердак, поставил старый камин. И верхние, и нижние окна выходят на воду. Хуго вставил в них старинные стекла, отчего пейзаж за окном растекся, преобразился и приобрел немного сказочный вид. Руша старую перегородку на верхнем этаже, Хуго обнаружил, что она утеплена газетами 1887 года. Он сохранил их, прогладив с клеем.

Когда же он устраивает мне экскурсию по Белому домику, я не спешу выразить ему восторг, но прикидываюсь инспектором. Чинно шествую за ним, заложив руки за спину, и донимаю вопросами, почему он сделал так, а не эдак – ведь эдак было бы лучше, умнее да и больше соответствовало бы СНИПам. Через несколько минут, смекнув, что я дурачусь, Хуго отсылает меня таскать жерди дальше.

Так как рабочих заданий у меня не особо много, я таскаю помалу, стараясь растянуть удовольствие. Через некоторое время, зайдя в главный дом, я вдруг попадаю в незнакомую комнату. Вижу на полке несколько старых пожелтевших газет. Беру одну и, опершись на подоконник, принимаюсь читать “Нурланнс Фрамтид” от 8 сентября 1963 года. На первой странице над убористым текстом стоит заголовок “Норвежские военные корабли обстреляли лофотенский поселок О”. Мне становится любопытно, читаю дальше:

В воскресенье при выполнении учебных стрельб в районе Лофотена военные корабли по ошибке обстреляли поселок О на острове Москенесёй. По счастливой случайности никто не погиб и не получил серьезных ранений. Один снаряд попал в сарай в центре поселка и взорвался, осколками прошив до середины деревянную стену жилого дома, в пяти метрах от которой собралась за ужином семья. От 12 до 15 снарядов со свистом пронеслись низко над головами местных жителей, так что тем пришлось прятаться в придорожных канавах, пока не кончилась канонада. Четыре снаряда упали на территории поселка, восемь – в гавани между рыбацкими лодками. В тот момент, когда разлетелся сарай, мимо по главной улице, в пятнадцати метрах от места взрыва, проходили три десятилетних девочки. Они получили легкие ранения от осколков, обломков и щепок, разлетевшихся в радиусе пятидесяти метров. В жилом доме взрывной волной со стен сорвало светильники и книжные полки. Непосредственно перед взрывом меньше чем в тридцати метрах от его эпицентра остановились пять такси с двадцатью туристами. Впрочем, никого из них осколками не задело.

О происшествии было немедленно доложено главе областной администрации, а начальник телеграфа в результате сумел экстренно связаться с миноносцем “Берген”, после чего стрельбы были прекращены во избежание человеческих жертв.

Ох уж этот норвежский военный флот! Имея в своем распоряжении множество безлюдных пустошей, умудрился-таки пальнуть из пушек по жалкому рыбацкому селу, ютящемуся в глухомани на самом краю Лофотена. Просто злой рок, ведь даже если бы наши вояки метили в него нарочно, не факт, что попали бы.

В номере “Нурланнспостен” от 21 января 1964 года описываются не менее захватывающие события. В длиннющем читательском письме, озаглавленном “Смерть от метлы”, некто Халвдан Орё доносит на одного негодяя, который убил выдру черенком метлы. “Черенок, изготовленный из столь некачественного материала, что разлетается в щепки в процессе умерщвления, не может быть орудием самообороны, то есть встает вопрос, не является ли данное убийство в действительности актом живодерства”.

Так, отвлекаясь по разным мелочам, я растягиваю перетаскивание жердей на целую вечность. Кончив же, доволен тем, что добился своего. Я прочитал больше, чем Хуго, да еще подкачал мышцы. Правда, решать, куда мне применить набранную силу, все равно будет Хуго. Тот, почесав макушку, не может выдумать ничего лучше, как отослать меня с глаз долой, лишь бы не маячил рядом да не путался под ногами. Честно говоря, я только рад. Ведь я привез на Скрову целую гору старинных фолиантов, представляющих особый интерес для любителя морей. Главный среди них – труд Олауса Магнуса Historia de Gentibus Septentrionalis (“История северных народов”, 1555).

14 Волны набухают день ото дня. Ветер добавляет- ся по щепотке. Давление падает. На открытой воде Вест-фьорда шторм рвет пенные шапки с гребней валов, превращая их в мокрую микроскопическую пыль, клубами роящуюся над морем. Со стороны кажется, будто море дымится.

Небо занавешено высокими гардинами черных туч с редкими щелями между ними. Сквозь их прозрачный тюль пробивается робкий солнечный свет, отчего все детали вокруг сильно размываются и словно чуть увеличиваются. Осъюрдгорден то белеет, то сереет, как скелет выброшенного на брег кита.

Тогда заряжает дождь. Тяжелый, заунывный, беспросветный, без конца и края.

Ветер неизменно дует с запада. Нет на свете такого моря, мыса, фарватера либо побережья, где бы не сложилась определенная роза ветров. В Вест-фьорде, как и в большинстве морских районов северного полушария, господствует западный ветер. На старинных картах ветра часто изображались в виде лиц. Вероятно, так повелось с античных времен, ведь у древних греков, как известно, боги несли в себе свойства человеческой натуры и природных явлений, а бог Эол доводился сыном богу морей Посейдону. Как бы там ни было, чаще всего ветер рисовали с надутыми щеками, а запад дует, как правило, во всю мочь своих легких. По-научному преобладание сильных западных ветров в Северной Атлантике объясняется резкой разницей между областями высокого давления над Азорскими островами и – низкого над Исландией.

В ту пору, когда все корабли полагались на волю ветров, последним приписывались определенные свойства, более того – характер. Некоторые ветры были капризны и коварны, но, на счастье, находились и люди, умевшие повелевать ветрами. В середине XVII века капитан Пьер-Мартин де Ламартиньер пересек Северный полярный круг на громоздком французском корабле. Ветер улегся, и корабль, находившийся между Лофотеном к северу и полярным кругом к югу, т. е. в районе Будё, никак не мог сдвинуться с мертвой точки. Тогда экипаж обратился к местным заклинателям ветров – “детям принца Ветра”, которые – не забесплатно – умели вызывать штормы и штиль. Прибыв на корабль, заклинатели научили моряков, как привязать к фок-мачте шерстяную тряпицу тремя специальными узлами. Чтобы вызвать ветер, достаточно было просто ослабить один из трех узелков. Капитан де Ламартиньер с большим скепсисом отнесся к идее, но едва был развязан первый узел, как с юго-запада подул крепкий бриз – паруса наполнились, и корабль продолжил свой путь на север.

Сегодня метеорологи, как правило, разбивают розу ветров на восемь направлений – северное, северо-восточное, северо-западное, южное, юго-восточное, юго-западное, западное, южное. В старину норвежцы различали шестнадцать направлений ветра – весьма приблизительно. Артур Брокс из города Сеньи насчитал тридцать местных слов, использовавшихся для классификации ветров.

Часть обозначений ветра содержали сведения о взаимоотношении его с координатами. Например, если ветер дул с юга, важно было также понять, с какой стороны он придет в конкретную точку. Если это ланнсённинг (лето с горы), то есть южный ветер с материка, то выше к северу, на побережье, он превратится в устойчивый обедник (юго-восточный ветер). Если же ветер дует с голоменья (с открытого моря), то это коварный утсённинг – с ним морскому люду надо держать ухо востро.

Но нет в Вест-фьорде ветра дряннее, чем юго-западный шолонник.

Пережидая ливни и штормы, я потихоньку обследую Осъюрдгорден. Постройки не защищены от влаги и потому дышат в гармонии с погодой и ветрами. Кроме того, они удивительным образом впитали в себя все и вся, что повидали на своем веку. Рыбный завод закрылся давно – в семидесятых годах прошлого века, и чтобы учуять дух миллионов разнообразных рыб, побывавших тут, понадобится чуткий нюх. Пусть так, и все же стены заводских помещений напитаны этим духом, они будто по собственному почину готовы лелеять полустертые отпечатки прежних дней, тихо и ненавязчиво, точно так же, как откровения могут являться во сне.

Видимо, дело в утвари, во множестве оставленной тут. Все сохранилось практически в целости, будто завод и не закрывался. Весь инструмент разложен по местам, в том же порядке, в каком был оставлен в начале восьмидесятых годов – пропало лишь сколько-то мелких вещиц (что-то забрали с собой, что-то утащили). В углу навалены тонны тяжелых рыбацких сетей и ярусных веревок. Деревянный посольный ларь по-прежнему полон. Лишь сверху подернулся глянцевитой соляной коркой, в которой легко проделать дыру. Соли у Осъюрдов хватит на десять поколений вперед.

На стенах подсобок с крюков свисает рабочий инструмент, одежда – словно вот-вот в дверях появится следующая смена. Правда, робы такого фасона, что скорей пошли бы рыбакам с допотопных баркасов, давным-давно списанных в утиль, либо работникам, чья молодость пришлась на те самые дни, когда они были здесь в последний раз, а ныне доживают свой век или и вовсе почили. Там, где раньше были жилые комнаты, валяются и другие предметы – личные вещи, кухонная посуда, памятки по приготовлению рыбы. В помещении, прежде служившим конторой, на стене сохранилась даже отчетная ведомость. В ней указано, сколько круглой рыбы завод закупил в первом квартале 1961 года (112 727 кг), сколько перерабатывает в данный момент, сколько кило засолено, поставлено и т. п. Отдельная колонка в табели отведена для “Товара, отправленного в Берген”.

Ведомость содержит исчерпывающий перечень продукции: рыба сырая, соленая, вяленая и сушеная (разных сортов), печень (свежая, консервированная в спирту, бланшированная под острым паром) и продукты из нее – жир, отжатый с помощью центрифуги, жир горячего отжима прессовым способом, сквашенный жир, промышленный жир холодного отжима и, последним, “Прочий жир”. Далее идет икра (сырая, пряного посола, крепкосоленая), гуано (рыбный жмых), рыбьи головы, а в самом низу табели: печеночная гракса, шлам, то есть отходы жиротопления.

Дух заводской суеты по-прежнему осязаемо присутствует в этом здании. Всякой работы, выполнявшейся здесь, людей, живших и руководивших делами – от первого забитого гвоздя до выселения последнего обитателя. Место навечно промариновалось воспоминаниями о них. Я так и вижу, как тикают на стенах невидимые часы. И все показывают разное время, и ни одни не идут правильно.

В восьмидесятые годы здание завода выкупила семейная пара из Финляндии. Она тоже оставила за собой многочисленные следы. Ее звали Пиркка, его – Пекка. Она – видный финский психолог, он – режиссер, в семидесятые годы ездивший в дальние страны снимать документальное кино про жизнь тамошних этносов (в Финляндии многие из этих фильмов стали культовыми). Два ученых и утонченных финна – их речи были интеллигентны, лапидарны и взвешенны (по крайней мере, когда я беседовал с ними). Вообще, оба разговаривали так, будто нежились в сауне, даже если сами дрожали от холода, что не редкость на Скрове. Его занимали цветы, во множестве растущие в удивительно теплой, защищенной и плодородной ложбинке Хаттвика, которая укрылась в глубине острова. На пути к этому месту складывается впечатление, будто впереди нет ничего – только камни да лысые пригорки, ну, в лучшем случае редкая расщелинка или клочок земли. И вдруг выходишь на цветущую поляну.

Пиркка и Пекка оставили после себя толстую связку финских газет “Хувудстадсбладет” и “Илта-Саномат”. На стене доныне сохранился сделанный со спутника снимок шхер – финско-шведского архипелага, по-фински – saaristomaailma. Тысячи крохотных островков практически слились в единый пояс, связующий Финляндию со Швецией, – лишь в одном месте разрыв величиной в два десятка километров, по которому корабли проходят в Ботнический залив.

Одному небу известно, как Пиркку с Пеккой занесло на Скрову, но, очутившись здесь, влюбились они в эти места и выкупили Осъюрдгорден целиком, когда, путешествуя по северам, прослышали, что двор выставлен на продажу. Что у нее, что у него годы на ту пору были уже немалые. Каждое лето наведывались они сюда на несколько недель, чтобы провести отпуск. И, приезжая, занимали скромный угол в одном из жилых домов. Словно разорившиеся дворяне, которые, промотав чины и капиталы, спрятались от мира в закутке своего обветшалого замка. Они наверняка любили это место, но в то же время явно пугались его размеров и чувствовали себя слегка не в своей тарелке. Кто-то из их родных или друзей увлекался подводной охотой (на дворе валяется надувная лодка, дырявая), вот этот кто-то, по-видимому, и уговорил пару приобрести здоровенный рыбный завод, едва поместившийся на маленьком островке в Лофотенском архипелаге. Каждое лето финны гурьбою покидали свои мелководные берега и отправлялись нырять на Скрову – с ластами, гидрокостюмами и подводными ружьями; все снаряжение и экипировка по-прежнему висит на крючках в комнатах, в которых когда-то селились финны. Пекка и Пиркка нырять не ныряли, но были не прочь окунуться.

Однако в конце концов уступили Осъюрдгорден обратно Осъюрдам. Уже пятнадцать лет, как они покинули Скрову. Впрочем, когда Хуго говорит про них, возникает ощущение, что финны могут вернуться сюда в любой момент, хотя это вряд ли.

На Осъюрдгордене построено два больших дома. Главный дом, который поближе к воде, – трехэтажный, площадью свыше тысячи квадратных метров. Позади него расположился дом чуть поменьше, тоже трехэтажный. Сбоку одноэтажное техническое здание для разделки рыбы. В главных домах размещались жиротопка, посольный цех, жилые комнаты и склады для хранения свежей и сушеной рыбы.

Три строения объединены наподобие святой троицы: составляя единое целое, они одновременно ценны каждое по отдельности. Внутри вы практически не замечаете, как переходите из здания в здание. Уж сколько раз я бывал тут и, кажется, должен знать это место как свои пять пальцев, а всё не знаю. Всякий раз, чуть отклонясь от главных коридоров главного дома, я обнаруживаю закутки, помещения, а то и целые отделения, которых не замечал прежде. Место будто хранит неистощимый запас комнат и каждый раз предлагает мне открыть для себя новую. И, кстати, похожая история повторяется с островом. Каждый раз, гуляя по Скрове, я оказываюсь в уголках, в которых еще не бывал – выхожу то на незнакомый пляж, то к старому немецкому бункеру, глядящему на меня с неприступной высоты.

В один из вечеров, слишком ненастных, чтобы думать о рыбалке, мы с Хуго, отужинав, забираемся на чердак. Сверху донизу чердак забит, завален, увешан рыбацким барахлом. Если бы кто-то задался целью, он смог бы устроить рыбозавод и жиротопку с оборудованием столетней давности. Чего тут только нет: огромные выварки, прессы, жировые котлы, сепараторы, трубки, жернова, дегтярницы и безмены, а также подъемные устройства на блоках, зубчатых колесах, лебедках, внушительные деревянные корыта, электромоторы, сачки на черенках длиной в несколько метров, черпаки для сельди и другие загадочные инструменты из дерева и железа. В одной кладовой стоит несколько дюжин дубовых бочек из-под жира. На одних проставлен штемпель “Жир медицинский”, на других “Жир сквашенный”. В нескольких бочонках поменьше, должно быть, хранился коньяк – контрабанда в те годы цвела на всех побережьях. Когда, например, сельдяной траулер “Сето” до наступления путины ни с того ни с сего брал курс на континент, о целях его торопливого похода была осведомлена даже норвежская таможня.

Здесь полным-полно старинного, но вполне годного оборудования. Многое изготавливалось на месте, а потом в течение столетий совершенствовалось местными мастерами: механиками, бондарями, плотниками, кузнецами, сучильщиками и другими гениальными самоучками, умевшими решить любую задачу, дай им только подручный материал и инструмент. Глядя на большинство устройств, хранящихся на чердаке, мне остается только гадать, как они применялись. Я тычу в диковинный невысокий штатив с железным раструбом наверху. Судя по форме, с одной стороны что-то вкладывали, чтобы вынуть с другой. Вероятно, эта штуковина соединяется еще с каким-то механизмом.

– А, да это сайдочистка, – бросает Хуго и следует дальше.

– Ну, так дураку понятно. Конечно, сайдочистка. Не трескочистка же, это я просто впотьмах не разглядел, – ехидничаю я.

Хуго, смерив меня взглядом, усмехается.

– Чешую снимать. С сайды. Потому сайдочистка.

Каждый раз, натыкаясь на непонятный предмет, Хуго принимается как бы боксировать с тенью. Кружится перед ним, выбрасывает руки с разной высоты и непрерывно рассуждает о форме и назначении вещи. Силясь проникнуть в ее тайну, указывает места, куда должно что-то вставляться или откуда должно что-то выходить, где можно повернуть и в какую сторону, как соединены между собой детали и тому подобное. В завершение подводит теоретическое объяснение, которое устраивает его и, как правило, выглядит убедительно в моих глазах.

В самом конце чердака Хуго, к моему вящему удовлетворению, останавливается вдруг как вкопанный. Перед ним что-то вроде чугунного барабана на двух колесиках, с ручкой и парой торчащих железных рычажков. Вся конструкция, длиной метра в полтора, достает нам примерно до колен.

– Дай мне неделю сроку, и я скажу тебе, что это такое, – говорит Хуго.

– Даю тебе двадцать четыре часа, – отвечаю.

Порой Хуго смахивает на чокнутого профессора, который без труда понаделает вам самых заумных механизмов из хлама, сваленного на чердаке. Машины, применимые в доселе неизведанных областях, моторы, работающие на искрах электрических угрей и смазке из масла гренландской акулы.

Правда, для этого нам надобно поймать акулу.