14

Ключ прозрачной зелени:

синестезия и музыка

В течение многих столетий человечество пыталось найти связь между музыкой и цветом. Ньютон полагал, что спектр состоял из семи цветов, которые каким-то неизвестным, но очень простым способом соответствуют семи нотам диатонической шкалы. «Цветовые органы» и прочие музыкальные инструменты, при игре на которых каждая нота сопровождалась каким-то определенным цветом, были изобретены в начале XVIII века. В «Оксфордском путеводителе по музыке» можно насчитать не менее восемнадцати убористых колонок, посвященных «Цвету и музыке». Для большинства из нас ассоциация цвета и музыки – лишь красочная метафора. «Похоже» и «как будто» – вот главные единицы этих метафор. Но у некоторых людей один сенсорный опыт немедленно порождает сенсорный опыт иной модальности. Для истинной синестезии не существует никаких «как будто» – ощущение возникает в реальности. Вовлечены в этот процесс могут быть любые чувства. Например, для некоторых людей каждая буква или день недели имеют свой, вполне определенный цвет. Другие могут чувствовать, что каждый цвет обладает своим особым запахом, а каждый музыкальный интервал своим неповторимым вкусом.

Одно из первых в истории систематических описаний синестезии (как этот феномен окрестили в 90-е годы XIX века) дал Фрэнсис Гальтон в своем вышедшем в 1883 году классическом труде «Исследование человеческих способностей и их развития». Это была эксцентричная и охватывающая множество областей знания книга, в которой обсуждалось все – от индивидуальной неповторимости отпечатков пальцев до композитной фотографии и пресловутой евгеники. Гальтоновские исследования систем «ментальных образов» начинаются с рассмотрения способности человека зрительно представлять себе сцены, лица и т. д. в живых достоверных деталях, а затем автор переходит к способам воображения чисел. Некоторые из испытуемых Гальтона, к его большому удивлению, всегда видели определенные числа – не важно, видели ли они их воочию или всего лишь воображали – только в определенном цвете, всегда в одном и том же. Сначала Гальтон решил, что это не более чем ассоциация, но скоро убедился, что это физиологический феномен, специфическая и врожденная способность сознания, имеющая некоторое сходство с ментальными образами, но более фиксированная, более стереотипная и более автоматическая по природе. В отличие от других форм появления ментальных образов, на эту форму невозможно повлиять сознательно или усилием воли.

До последнего времени мне как неврологу приходилось очень редко встречать больных с синестезиями, ибо синестезия сама по себе едва ли заставит человека обратиться к врачу. Некоторые специалисты считают, что синестезии встречаются у одного человека на две тысячи населения, но, вероятно, они встречаются чаще, ибо люди, как правило, не считают синестезию болезнью. Эти люди были такими с рождения, поэтому считают свои ощущения нормальными и, пока не убеждаются в противном, думают, что и все остальные люди ощущают смешение разных чувств. Так, опросив некоторых своих больных, которых я наблюдал по несколько лет в связи с другими причинами, я выяснил, что некоторые из них одновременно испытывают синестезии. Просто эти больные никогда не считали нужным о них упоминать, а я не спрашивал.

Единственный пациент, о котором я точно знал, что у него есть синестезии, был художник, который стал дальтоником после черепно-мозговой травмы. Этот человек не только потерял способность видеть и даже воображать цвета, но и способность видеть разные цвета при звучании музыки. Эта синестезия была у него всю жизнь. Эта последняя потеря была, конечно, не самая страшная, но тем не менее для больного она была тягостной, ибо музыка для него всегда «обогащалась» сопровождавшими ее цветами.

Этот случай убедил меня в том, что синестезия – это физиологический феномен, зависящий от целостности определенных участков коры и от связей между ними. В данном случае это была связь между специфическими корковыми областями, необходимыми для осуществления восприятия или представления цвета. Разрушение этих корковых областей привело моего больного к неспособности воспринимать любой цвет, даже «окрашенную» музыку.

Из всех форм синестезий музыкальные синестезии – особенно цвета, представляющиеся человеку при прослушивании музыки или при мыслях о ней, – являются самыми распространенными и, возможно, самыми драматичными и красочными. Мы не знаем, распространены ли музыкальные синестезии в большей степени среди музыкантов или просто музыкальных людей, но музыканты, естественно, больше, чем другие люди, осведомлены об этом феномене, и многие люди, описавшие мне свои музыкальные синестезии, являются или были музыкантами.

Выдающийся современный композитор Майкл Торке испытал на себе глубокое влияние цветомузыки. Поразительный музыкальный талант Торке проявился очень рано, и в пятилетнем возрасте мальчику купили пианино и повели к учительнице музыки. «В пять лет я уже был композитором». Преподавательница делила музыкальные пьесы на части, а Майкл, играя, аранжировал их в разном порядке.

Однажды он сказал учительнице: «Мне нравится та голубая пьеса».

Учительница засомневалась, правильно ли она расслышала ученика.

– Голубая? – переспросила она.

– Да, – ответил Майкл, – вот эта пьеса в ре мажоре… Ре мажор голубой.

– Но не для меня, – парировала учительница. Она была озадачена, как, впрочем, и Майкл, который думал, что каждый человек видит цвета, связанные с фортепьянными клавишами. Когда же до него дошло, что отнюдь не все разделяют с ним его синестезию, ему было трудно свыкнуться с этой мыслью, ибо он не мог себе представить такого бесчувствия. Для него это было нечто похожее на слепоту.

У Майкла была ключевая синестезия; он видел фиксированные цвета, связанные с игрой, градациями, арпеджо – то есть со всем, что обозначается тем или иным ключом. Это было всегда, во всяком случае, сколько он себя помнит. Так же давно у него был абсолютный слух. Сам этот факт делал для него неповторимыми и сами ключи. Соль-диез минор, например, имел совсем иной оттенок, нежели просто соль минор, так же как для всех остальных различаются мажорные и минорные ключи. Действительно, сам он считает, что у него никогда не было бы никаких синестезий, если бы не абсолютный слух. Каждая клавиша, каждый регистр имеют для него неповторимый вид, так же как и неповторимое звучание.

Цвета были строго постоянными и фиксированными с самого раннего детства. А появились они спонтанно. Их невозможно изменить ни усилием воли, ни воображением. Майклу эти цвета кажутся абсолютно естественными, можно даже сказать – предписанными. Цвета высокоспецифичны. Например, соль минор не просто «желтая», она цвета охры или гуммигута. Ре минор напоминает «кремень или графит»; фа минор – «землистая, похожая на пепел». Майкл с трудом подбирает подходящие слова. С равным успехом он бы подбирал название для краски или цветного мела.

Цвета мажорных и минорных тональностей всегда находятся в некотором соотношении друг с другом (например, соль минор имеет приглушенный охристый цвет, а соль мажор – ярко-желтый цвет). Но в остальном сам Майкл затрудняется вывести какую-то систему или какое-то правило, по которому каждой ноте ставится в соответствие определенный цвет. Одно время Майкл думал, что эти ассоциации навеяны игрушечным пианино, на котором он играл в раннем детстве, – у пианино были разноцветные клавиши, но сам композитор сейчас их уже не помнит. Кроме того, у него слишком много цветных ассоциаций (четырнадцать для мажорных и минорных ладов, еще полдюжины для тональностей), чтобы это объяснение можно было считать правдоподобным. Кроме того, некоторые ключи имеют странные оттенки, которые сам Майкл затрудняется описать, так как никогда не видел их в реальной жизни.

Когда я спросил Майкла, как именно он видит цвета, он ответил, что видит их светящимися. Они прозрачны и ярко светятся, сказал он, «как экран», но они ни в коем случае не мешают ему ясно видеть окружающую реальность. Я спросил его, что будет, если он увидит голубой ре мажор на фоне желтой стены – увидит ли он зелень? Нет, ответил Майкл, внутренние, синестетические, цвета никогда не смешиваются с внешними красками. Но субъективно они выглядят реально, как настоящие.

Цвета, связанные с тональностями, Майкл видит неизменными уже в течение сорока лет или больше. Ему любопытно, не присутствовали ли эти цвета с самого рождения, или определились, когда он уже пожил на свете первые дни и недели. Точность и устойчивость синестетических цветов Майкла неоднократно проверяли, и каждый раз они оказывались одними и теми же.

Он не видит цветов, связанных с отдельными нотами или интервалами. Не видит он никакого цвета, когда берут, скажем, квинту. Квинта, говорит Майкл, двусмысленна, она как таковая не связана ни с какой тональностью. Для появления цвета должны прозвучать мажорное или минорное трезвучие или последовательность нот, достаточных для суждения о ее характере. «Все упирается в тональность». Важен, однако, и контекст. Так, Вторая симфония Брамса в ре мажоре голубая, но один пассаж – в си миноре – охра. Этот пассаж будет все же выглядеть голубым, если прозвучит в контексте всей симфонии, но если его сыграть или вообразить отдельно, то он будет выглядеть охристым.

Больше всего в детстве Майкл любил Моцарта и Вивальди, и больше всего ему нравилось, как они оба пользовались тональностями. «Они делали это чисто, скупо, используя простую палитру». Позже, став подростком, он обожал Шопена, Шумана и немецких композиторов-романтиков, правда, своими прихотливыми композициями они предъявляли высокие требования к синестезиям Майкла.

У Майкла нет цветовых ассоциаций с музыкальным рисунком или текстурой, ритмом, инструментами, отдельными композиторами, настроением или эмоциями – только с тональностью. Правда, у Майкла есть и немузыкальные синестезии. Для него буквы, числа и дни недели имеют свои особые цвета, а также определенную топографию и расположение.

Я спросил Майкла, играет ли музыкальная синестезия какую-либо роль в его творчестве, не придает ли она какое-нибудь неожиданное направление его мышлению и воображению. Явная связь между цветом и ключом, отвечает он, прослеживается в первых написанных им оркестровых произведениях, цикл которых он сам назвал музыкой цвета. В каждой пьесе он исследовал музыкальные возможности какой-либо определенной тональности. Первая пьеса называлась «Оранжевый экстаз», следующие – «Ярко-синяя музыка», «Зелень», «Пурпур» и «Пепел». Но после этих произведений Майкл никогда открыто не использовал в сочинениях синестезию, хотя творчество его набрало силу и представлено большим числом произведений, среди которых оперы, балеты и симфонии. Майкла часто спрашивают: как повлияла синестезия на его жизнь, в частности, на жизнь профессионального музыканта? На что он отвечает: «Для меня это не очень существенно». То есть для него это норма, которую он, как правило, просто не замечает.

У Дэвида Колдуэлла, другого композитора, тоже есть музыкальная синестезия, но совершенно иного рода. Когда я в разговоре с ним упомянул, что Майкл сравнивает желтый цвет с соль мажором, Дэвид воскликнул: «Я думаю, что это неверно!» Дэвид не согласился и с тем, что ми мажор окрашен в зеленый цвет. Правда, Дэвид заметил, что в этом есть своя логика. То есть у каждого индивида, испытывающего синестезию, она имеет свои особые цветовые соответствия.

Ассоциации цвета и тональности у Дэвида направлены в обе стороны. Увидев у меня на подоконнике кусок прозрачного золотисто-желтого стекла, он представил себе си-бемоль мажор. («В этой тональности есть что-то прозрачное и золотое. Может быть, это цвет духовых? Трубы – это инструменты для си-бемоль мажора, в этой тональности написано очень много музыки для духовых инструментов».) Сам Дэвид не представляет себе, что именно определяет его цветовые ассоциации. Являются ли они произвольными или имеют какой-то «смысл»?

У Дэвида нет абсолютного слуха, но очень хорошо развит слух относительный. Он точно помнит тональности многих песен и инструментальных пьес и, опираясь на память, может мгновенно определить, в какой тональности их играют. Каждая тональность, говорит Дэвид, «имеет собственное неповторимое качество» – и каждая тональность, кроме того, обладает своим неповторимым цветом.

Дэвид чувствует, что цвет музыки – это главное в его музыкальной восприимчивости и в музыкальном мышлении, так как для него не только тональности имеют цвет, но и музыкальные темы, мелодические рисунки, идеи и настроения, так же как отдельные инструменты и их партии. Цвета синестезии сопровождают каждый этап его музыкального мышления; поиск пути к «структуре создаваемой вещи» облегчается цветом. Дэвид знает, что он на верном пути, что он достигает цели, если синестетический цвет кажется ему верным. Цвет облагораживает и, сверх того, проясняет музыкальное мышление Дэвида. Но ему трудно систематизировать цветовые соответствия и фиксировать их. Я попросил его составить таблицу цветов синестезии. Дэвид думал несколько дней, а потом написал мне:

«Чем сильнее я старался заполнить строчки таблицы, тем более неуловимой казалась мне связь». Связи Майкла прочно фиксированы и не требуют интеллектуального или эмоционального обоснования. Мои же, напротив, зависят от того, как я чувствую ключи и как использую их при сочинении и игре».

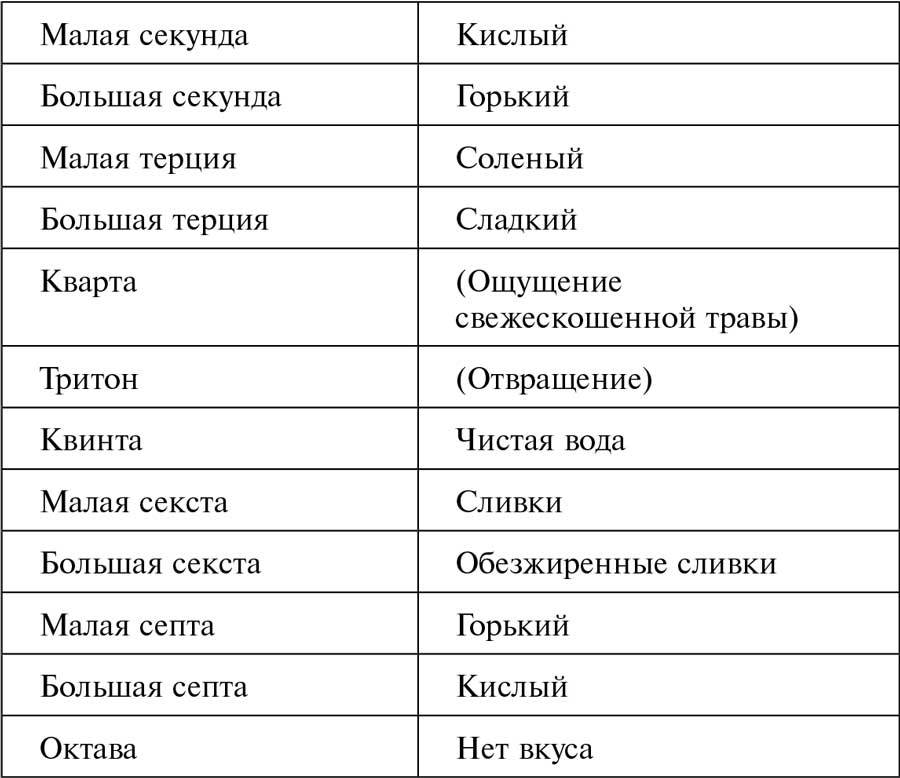

Джан Беели, Микаэла Эсслен и Лутц Енке, ученые из Цюриха, описали одну женщину, профессионального музыканта с цветовыми и вкусовыми синестезиями: «Каждый раз, когда она слышит специфический музыкальный интервал, у нее на языке непроизвольно возникает ощущение вкуса, модальность которого определяется величиной музыкального интервала». В напечатанной в 2005 году в «Nature» статье эти ассоциации были представлены детально:

Любая неуверенность при определении величины услышанного музыкального интервала компенсируется безошибочным восприятием его «вкуса», ибо ее музыкально-синестетический вкус включается мгновенно, автоматически и всегда правильно. Я слышал о скрипачах, которые при настройке инструмента пользуются синестезией, и о настройщиках роялей, которые также пользуются ею в работе.

У Кристины Лихи, писательницы, художницы и гитаристки, есть выраженная синестезия к буквам, числам и дням недели, а также синестезия – правда, менее выраженная – музыкальная. Особенно сильна цветовая синестезия, связанная с буквами, и если, например, слово начинается с «красной» буквы, то все слово может окраситься в этот цвет.

Кристина не обладает абсолютным слухом и не может поэтому почувствовать характеристическую разницу между тональностями. Но цветовые соответствия букв распространяются также и на знаки музыкальной нотации. Так, если Кристина знает, что данная нота – это D (ре), то у ноты появляется зеленый цвет, как и у буквы D. То же самое касается и звучания ноты. Кристина описывает свои цветовые ощущения, которые возникают в процессе настройки гитары, когда она проходит по струне от E (ми, синий цвет) до D (ре, зеленый цвет). «Насыщенный, яркий синий цвет постепенно бледнеет, становится зернистым и ненасыщенным, а затем уступает место насыщенному ровному зеленому цвету».

Я спросил Кристину, как она визуально воспринимает полутона, например, ми-бемоль между ми и ре, и она ответила: «Никак, это место никак не окрашено». Ни диезы, ни бемоли не имеют для Кристины окраски, хотя она слышит эти ноты и без труда их играет. Когда она играет диатоническую гамму – гамму в до мажоре, – то видит «радугу» цветов в порядке обычного спектра, причем каждый цвет постепенно растворяется в следующем. Но когда Кристина играет хроматическую гамму, спектр прерывается неокрашенными участками. Сама она приписывает это тому факту, что в детстве ее учили грамоте с помощью цветных магнитных букв, прикрепленных к холодильнику. Буквы были сгруппированы по семь (от A до G, от H до N и т. д.), их цвета соответствовали семи цветам радуги, но, конечно, в этих буквах не было никаких диезов и бемолей.

Кристина считает свою музыкальную синестезию средством, позволяющим ей совершенствовать и обогащать музыкальный талант, несмотря на то что синестезия поначалу носила, скорее, лингвистический, нежели музыкальный характер. Она была поражена, когда я рассказал ей о художнике, потерявшем цветовое зрение и одновременно утратившем способность к музыкальной синестезии. Кристина сказала, что, случись с ней такое, она была бы «убита», что для нее это было бы то же самое, что потерять способность чувствовать.

Патрик Элен, психолог и автор песен, «страдает» сильно выраженной синестезией не только музыкальной, но и акустической, связанной со звуками разного сорта. Синестезия проявляется при звуках из самых разных источников – от музыкальных инструментов до автомобильных клаксонов, голосов людей и животных, грома, – так что мир звуков непрерывно преобразуется в текучий мир красок и форм. Помимо этого, Элен обладает синестезией к буквам, числам и дням недели. Он помнит, как однажды, когда он учился в первом классе, учительница спросила, что он так пристально разглядывает, уставившись в никуда. Патрик ответил, что считает цвета до пятницы. Класс дружно захохотал, а Патрик с тех пор больше никому не рассказывал о своих видениях.

Только когда ему было восемнадцать, Патрик в разговоре с приятелем-студентом впервые случайно услышал слово «синестезия» и понял, что феномен, который он принимал за нечто само собой разумеющееся, является на самом деле расстройством. Услышанное возбудило его любопытство, он стал читать о синестезии и даже хотел посвятить этой теме свою диссертацию. Он уверен, что именно синестезия заставила его стать психологом, хотя его профессиональные интересы сейчас никак не связаны с синестезией, ибо Патрик занимается другими проблемами – речью, суждениями и лингвистикой.

Некоторые синестетические соответствия он использует как мнемонические средства (так, когда кто-то сказал ему, что 11 сентября был понедельник, Патрик моментально ответил, что этого не может быть, потому что для него вторник окрашен в желтый цвет, а 11 сентября тоже был желтым днем). Но в творческой жизни Патрика Элена главную и решающую роль играет все же музыкальная синестезия.

У Патрика нет фиксированной связи между цветом, как у Майкла Торке, и тональностью (представляется редкой формой музыкальной синестезии, возможно, потому что она требует обязательного присутствия абсолютного слуха). У Патрика синестезия вызывается практически любым аспектом музыки: ритмом и темпом, формой и мелодиями, модуляциями в различные тональности, богатством гармоник, тембром звучания разных инструментов, общим характером и настроением прослушиваемой музыки. Для Патрика восприятие музыки невероятно живо – оно никогда не бывает изолированным или отвлеченным, – так как сопровождается потоком красочных зрительных образов.

Но выше всего Патрик ценит достоинства своей синестезии в композиции. В голове Патрика постоянно звучат песни, фрагменты песен и их идеи, и синестезия играет решающую роль в их воплощении, то есть является неотъемлемой частью творческого процесса. Сама концепция музыки для него сливается со зрительными образами. Цвет не «добавляется» к музыке, он является ее составной частью. Патрик очень сожалеет, что другие не могут разделить с ним эту цельность, и изо всех сил пытается рассказать о ней в своих песнях.

Сью Б. тоже склонна к синестезии. Правда, у нее синестезия проявляется не столько цветом, сколько светом, формой и положением. Вот как она описывает свои ощущения:

«Слушая музыку, я всегда вижу образы, но я не связываю определенные цвета с определенными тональностями или музыкальными интервалами. Мне бы хотелось сказать, что малая терция окрашена в сине-зеленый цвет, но я не могу настолько хорошо различать интервалы. Мои музыкальные способности для этого слишком скромны. Слушая музыку, я вижу маленькие кружки или вертикальные полоски света, которые на высоких нотах становятся яркими, белыми и серебристыми, а на низких нотах приобретают приятный густой красно-коричневый цвет. Проигрывание гаммы производит последовательность все более ярких точек или вертикальных полосок, стремящихся вверх, а трель, как в фортепьянной сонате Моцарта, производит мерцание света. Высокие отчетливые скрипичные ноты вызывают появление четких ярких линий, а ноты, проигрываемые вибрато, – мерцают. Несколько одновременно играющих струнных инструментов вызывают появление перекрывающихся параллельных полос или, в зависимости от мелодии, световые мерцающие спирали различной формы. Духовые инструменты заставляют меня видеть нечто веерообразное. Высокие ноты расположены передо мной на уровне головы и немного смещены вправо, басовые ноты я вижу на уровне живота. Аккорды меня опутывают».

История научного интереса к синестезии интересна и многообразна. В начале XIX века, когда Китс, Шелли и другие поэты пользовались экстравагантными мультисенсорными образами и метафорами, многим казалось, что синестезия – это не более чем причудливый плод прихотливого поэтического воображения. В 60-е и 70-е годы XIX века настало время серьезных психологических исследований, кульминацией которых стала книга Гальтона «Исследование человеческой способности и ее развития», вышедшая в 1883 году. Феномен получил законное право на существование, после чего в науку и был внедрен сам термин «синестезия». К концу XIX века, когда на поэтическом Парнасе ведущие места заняли Рембо и поэты-символисты, синестезию снова стали считать всего лишь плодом воображения, и ученые вообще перестали ею заниматься. Положение снова изменилось в последней трети XX века, когда вышла замечательная книга Гаррисона «Синестезия: очень странная вещь». В 80-х годах Ричард Цитович выполнил первые нейрофизиологические исследования у людей, страдающих синестезиями. Эти исследования, при всей своей технической ограниченности, позволили выявить физиологическую активацию различных сенсорных областей мозга (например, слуховой и зрительной), совпадающих по модальности с синестетическими ощущениями. В 1989 году Цитович опубликовал свою новаторскую работу «Синестезия: объединение чувств». За этой книгой последовал популярный разбор явления в вышедшей в 1993 году книге «Человек, ощущающий вкус форм». Современные методы функциональной визуализации мозга позволяют получить убедительные доказательства одновременной активации двух и более сенсорных областей мозговой коры при синестезиях, как и предсказывал Цитович.

В то время, когда Цитович исследовал синестезию в Соединенных Штатах, в Англии этим предметом занялись Саймон Барон-Коэн и Джон Гаррисон. В 1997 году они опубликовали обзор «Синестезия: классическое и современное прочтение».

Гальтон считал, что истинная синестезия передается по наследству, и Гаррисон и Барон-Коэн отметили: треть их испытуемых указывали, что их родственники тоже страдают синестезиями. Набоков в своей автобиографии писал о том, как, будучи ребенком, он видел все буквы окрашенными в определенные цвета и сильно расстроился, когда ему подарили азбуку с окрашенными буквами – почти все буквы оказались не того цвета. Мать, которая тоже имела синестезии, согласилась с сыном, но ее цвета не совпадали с цветами, которые видел Набоков. (Его жена тоже была подвержена синестезии, и эту особенность Набоковы передали и своему сыну.)

До недавнего времени синестезия считалась редкой особенностью, встречающейся у одного человека из двух тысяч, преимущественно у женщин (соотношение шесть к одному), но в последних исследованиях Джулии Симнер, Джейми Уорда и их коллег это утверждение было поставлено под сомнение. Обследовав случайно выбранную популяцию численностью почти тысяча семьсот человек и применяя объективные тесты для различения истинной и ложной синестезии, авторы показали, что синестезии встречаются у одного человека из двадцати трех. Чаще всего окрашенными оказываются дни недели, при этом разницы по полу выявлено не было.

До 1999 года для синестезии не были разработаны подходящие психологические тесты. Однако за последние несколько лет В. С. Рамачандран и Э. М. Хаббард проявили большую экспериментальную изобретательность в разработке такого тестирования. Например, для того чтобы отличить истинную синестезию от ложной, они создали тест, который может пройти только человек, страдающий истинной синестезией. Один такой тест (опубликованный в 2001 году в «Журнале исследований сознания») заключается в том, что испытуемому предъявляют мозаику из весьма похожих сочетаний 2S и 5S, напечатанных черным цветом на белой бумаге. Человек с обычным восприятием затрудняется в различении этих сочетаний, но индивид, у которого есть цвето-численная синестезия, различает их без труда.

Методами функциональной визуализации мозга удалось подтвердить, что у людей с синестезией, когда они «видят» цвета в ответ на речевые или музыкальные стимулы, происходит активация зрительных областей (в частности, тех, которые отвечают за обработку цветовых стимулов). Теперь уже нет сомнений в том, что синестезия имеет реальную физиологическую и психологическую природу.

Синестезия – это перекрестная активация областей сенсорной коры, которые у большинства из нас функционируют независимо друг от друга. В основе такой перекрестной активации лежит, возможно, избыточность нейронных связей между различными участками мозга. Имеются данные о том, что такие избыточные, лишние связи действительно существуют у приматов и других млекопитающих в течение внутриутробного периода и в раннем младенчестве, но затем, по мере роста, эти связи редуцируются – в течение нескольких недель или месяцев после рождения. Эквивалентные исследования на людях не проводились, но, как утверждает Дафна Маурер из университета МакМастера, наблюдения за поведением младенцев позволяют предположить, что «чувства маленького ребенка должным образом не дифференцированы, они смешаны в синестетическое единство».

Возможно, как пишут Барон-Коэн и Гаррисон, «мы все могли бы ощущать синестезии цвета и слуха, если бы в трехмесячном возрасте у нас не разрывались связи между слуховыми и зрительными областями мозга». При нормальном развитии ребенка, согласно теории авторов, синестетическое «смешение» – по мере созревания коры – в трехмесячном возрасте уступает место более отчетливому различению ощущений. Это, в свою очередь, делает возможным адекватное взаимное соответствие восприятий, которое необходимо для достоверного познания внешнего мира и его содержания – это тот вид взаимного соответствия, который одновременным сочетанием вида, твердости, вкуса и хруста позволяет считать, что перед нами яблоко «антоновка». У людей с синестезией, как полагают авторы, присутствует генетическая аномалия, препятствующая полному устранению ранних избыточных связей, поэтому их более или менее сохранившиеся остатки продолжают существовать и у взрослого человека.

Полагают, что синестезия чаще встречается у детей. Еще в 1883 году, в том же году, когда была опубликована книга Гальтона, выдающийся психолог Стэнли Холл описал музыкально-цветовую синестезию у 40 % обследованных им детей. Этот показатель представляется все же несколько завышенным. Однако недавние исследования этого вопроса показали, что у детей синестезия действительно встречается значительно чаще, чем у взрослых, и, как правило, исчезает в подростковом возрасте. Неясно, связано ли это с гормональными влияниями или с реорганизацией головного мозга, которые проявляются в этом возрасте, или с переходом к более абстрактным формам мышления.

Хотя синестезия, как правило, проявляется в самом раннем детстве, бывают – правда, редкие – ситуации, которые провоцируют появление синестезии и в более позднем возрасте. Например, преходящие синестезии могут возникнуть во время припадков височной эпилепсии или под влиянием галлюциногенов.

Но единственной причиной стойкой приобретенной синестезии является слепота. Потеря зрения, особенно в раннем детстве, может самым парадоксальным образом привести к интенсивному формированию зрительных образов и к образованию связей между сенсорными восприятиями разных модальностей, а также к синестезии. Быстрота, с какой происходит возникновение синестезий после наступления слепоты, не позволяет объяснить их появление образованием новых анатомических связей и заставляет предположить, что здесь мы имеем дело с растормаживанием и высвобождением. Дело в том, что у слепого человека происходит снятие торможения, осуществляемого в норме полноценно функционирующей зрительной системой. В этом синестезии, возникающие после наступления слепоты, аналогичны зрительным галлюцинациям (синдром Шарля Бонне), которые часто сочетаются с прогрессирующим ухудшением зрения, или музыкальным галлюцинациям, которые иногда сочетаются с прогрессирующей глухотой.

В течение нескольких недель у Жака Люссейрана возникла столь интенсивная синестезия, что она вытеснила собой восприятие реальной музыки, и Жаку пришлось отказаться от мысли стать музыкантом:

«Я не мог извлечь ни одного звука из струны ля, или ре, или соль, или до, потому что перестал слышать ноты. Я не слушал, я смотрел на них. Тоны, аккорды, мелодии, ритмы – все это немедленно трансформировалось в картины, кривые, прямые линии, формы, ландшафты, а чаще всего – в разные цвета. На концертах оркестр превращался в живописца. Он заливал меня всеми цветами радуги. Если вступала скрипка соло, я начинал видеть золотистый огонь с таким ярким красным оттенком, какого я никогда не видел ни на одном реальном предмете. Когда наступал черед гобоя, меня окутывал зеленый цвет. Он был такой холодный, что я начинал явственно чувствовать дыхание ночи. Я так хорошо видел музыку, что не мог заговорить на ее языке».

В. С. Рамачандран в «Кратком путешествии человеческого сознания» тоже описал пациента, ослепшего в сорокалетнем возрасте, который чувствовал, как у него начинается навязчивая синестезия. Когда больной касался разных предметов или читал шрифт Брайля, писал Рамачандран, «в его сознании появлялись живые зрительные образы – вспышки света, пульсирующие галлюцинации или, иногда, реальные формы предметов, к которым он прикасался». Эти путаные ощущения были часто «несущественными и всегда неотвратимыми и навязчивыми, они раздражали своей явной иллюзорностью», мешая больному нормально жить.

Конечно, существует огромная разница между слепотой, наступившей в зрелом возрасте, и слепотой врожденной. Для Люссейрана, который потерял зрение в школьном возрасте, синестезия, хотя и была красивой, стала навязчивой помехой, не дававшей ему наслаждаться музыкой. Но для тех, кто родился с синестезией, все обстоит совершенно по-другому.

В отношении людей с врожденной синестезией стоит учитывать важность, которую синестезия может иметь для человека, и роль, которую синестезия играет в его жизни. Это очевидно даже на примере малого количества людей, с которыми пришлось встречаться лично мне. Майкл Торке, испытывающий очень сильную синестезию, оказавшую в свое время мощное влияние на его музыкальную восприимчивость и композиции, пришел постепенно к выводу, что синестезия – это в целом пустяк. Дэвид Колдуэлл и Патрик Элен по-прежнему считают синестезию определяющим моментом их музыкальной идентичности, играющим важную роль в процессе сочинения музыки. Но для всех этих людей синестезия естественна, это просто некое дополнительное чувство, которым они обладают. Поэтому они не могут ответить на вопросы «Как это выглядит?» или «Что это означает для вас?», как нет ответа на вопросы «Что значит быть живым?» и «Что значит быть собой?».