Глава 45

Генри Киссинджер и его властная сеть

Ничто так хорошо не иллюстрирует эффективность и одновременно незаконность внезапно возникающего сетевого порядка, как карьера Генри Киссинджера. Беженец из нацистской Германии, нашедший во время службы в армии США свое призвание в изучении истории, философии и геополитики, Киссинджер был одним из многих гарвардских профессоров, которых в годы холодной войны привлекли к работе в правительстве. Когда в декабре 1968 года Ричард Никсон назначил его советником по национальной безопасности, многих это удивило (в том числе и самого Киссинджера), потому что в течение предыдущих лет десяти Киссинджер был крепко связан с Нельсоном Рокфеллером – аристократическим соперником Никсона внутри республиканской партии. Бывший президент Эйзенхауэр, прикованный болезнью к постели, высказался об этом назначении скептически. “Но Киссинджер ведь профессор! – воскликнул он, услышав о выборе Никсона. – Профессоров обычно просят изучить какой‐нибудь вопрос, но нельзя же давать им ответственные посты”. Он явно недооценивал способности того профессора, о котором шла речь.

Киссинджер пришел в Белый дом уже с ярко выраженной нетерпимостью – которую разделял с ним новый президент – к бюрократии. (Эта аллергия началась у него еще в армии, где он, не имея чина и звания, наслаждался ролью агента контрразведки, и возобновилась в Гарварде, где все время ему хотелось учреждать новые институты, а не находиться в подчинении у старших преподавателей и декана.) “Суть политики – в ее непредсказуемости; ее успех зависит от верности оценок, которые отчасти предположительны. Суть бюрократии – в поиске безопасности; ее успех – в исчислимости… Попытки осуществлять политику бюрократическим путем приводят к поиску исчислимости, что обычно делает ее заложницей событий”. Все 1950‐е и 1960‐е годы Киссинджер сетовал на то, что каждого президента бюрократы очень часто “ставят перед свершившимися фактами, так что он может или утвердить, или немного изменить положение вещей, но, по существу, лишается возможности серьезно обдумать альтернативы”. В своей статье 1966 года “Внутренняя структура и внешняя политика” (Domestic Structure and Foreign Policy) Киссинджер отмечал, что правительственная бюрократия “намеренно старается занизить значимость важных элементов проблемы до уровня средних показателей”. Это вызывает большие сложности, когда “ [бюрократия] не справляется с самым важным кругом вопросов, отмахиваясь от них как от рутины, или когда предписанный ею способ действия не приводит к решению проблемы”. В то же время просматривается и другая тенденция: межведомственные “бюрократические соревнования” становятся единственным средством формирования решений, или же различные бюрократические элементы заключают “друг с другом ряд пактов о ненападении и тем самым низводят человека, принимающего решения, до положения благожелательного конституционного монарха”. Большинство людей не понимают, писал Киссинджер, что президентские речи о внешней политике обычно нацелены на “урегулирование внутренних споров в Вашингтоне”. Весной 1968 года, всего за несколько месяцев до того, как Киссинджеру предложили должность советника по национальной безопасности, он сделал немыслимо смелое заявление о том, что “никакой американской внешней политики не существует вообще”, а есть лишь “ряд шагов, которые привели к определенному результату”, при том, что он “мог вовсе не планироваться заранее”, хотя в нем “исследовательские и разведывательные организации, будь то иностранные или отечественные, пытаются усмотреть рациональность и последовательность… чего там нет в помине”. “Высший уровень, на каком люди еще способны мыслить” в правительственных ведомствах, утверждал Киссинджер, – это “средний эшелон бюрократии – уровень помощника министра и его ближайших советников… А уровнем выше всю энергию уже поглощает повседневная рабочая рутина”. В таких условиях “решения просто не вырабатываются, пока они не появляются в виде плода административной деятельности”.

Лучшей иллюстрацией правоты Киссинджера стал унизительный провал стратегии США во Вьетнаме. После нескольких поездок в Южный Вьетнам он написал: “Не существует никакой… политики в отношении Вьетнама – есть лишь ряд программ отдельных ведомств, занимающихся Вьетнамом. Эти программы иногда согласованы, а иногда нет – если между исполнительными органами имеется конфликт”. Здесь выделялись три проблемы. Во-первых, система работала только тогда, когда имелись два противодействующих ведомства, подходившие к вопросу с разных сторон; если же работу поручали одной маленькой, усердной, но лишенной всякой оппозиции группе, то все шло наперекосяк. Во-вторых, никто ничего не планировал, потому что на это не оставалось времени. (“Планирование подразумевает попытку угадать будущее и предусмотреть гипотетические ситуации. А все так заняты текущими ситуациями, что никому не хочется рассматривать еще и теоретические”.) В-третьих, люди, определяющие политический курс, страдали “врожденной неуверенностью”, потому что им недоставало опыта, какой был у их советников; поэтому они искали спасения в “административном единодушии”. Все это обернулось катастрофическими последствиями, когда США попытались путем переговоров положить конец конфликту с грозно непримиримым Северным Вьетнамом. У Вашингтона всегда оставался соблазн не принимать вообще никакого решения, а просто выжидать после начала переговоров, что предложит другая сторона.

Поэтому на этапах предварительной дипломатии наша позиция выглядит очень жесткой и несгибаемой, но все быстро меняется, как только назначается переговорщик, потому что он действует уже как выразитель мнения другой стороны. Не его забота – беспокоиться об общей картине. Его заботит только успех переговоров, а для успеха переговоров необходимо со всей серьезностью учитывать все, что скажет другая сторона.

“Прагматизм и бюрократия”, по словам Киссинджера, “сообща произвели на свет дипломатический стиль, для которого характерна суровость накануне официальных переговоров и чрезмерная зависимость от тактических соображений после начала переговоров”.

Именно из‐за этих претензий в адрес бюрократии Киссинджер и его гарвардские единомышленники отсоветовали новому избранному президенту назначать сильного главу администрации, уполномоченного ограничивать доступ к президенту. Успешному высшему руководителю, утверждали они, необходимо разумно сочетать “элементы иерархии и неорганизованного доступа”. Гораздо лучше назначить главного стратегического советника с самым широким кругом обязанностей. Имел ли Киссинджер в виду самого себя, когда давал эту рекомендацию? Вряд ли: в ту пору, когда он это писал, он мог надеяться в лучшем случае на пост замминистра – если бы Никсон предложил Рокфеллеру возглавить министерство обороны. И тем не менее вышло так, что вскоре он сам стал играть роль главного стратегического советника де-факто, пускай даже официально сфера его компетенции ограничивалась внешней политикой.

Большинство авторов, изучавших дальнейшую карьеру Киссинджера в Вашингтоне, как правило, объясняли быстрый рост его влияния (к лучшему ли, к худшему ли) или тесной связью с Никсоном, или способностью к той самой внутриаппаратной борьбе, которую он сам как ученый как раз порицал. При этом мало кто обращал внимания на самую характерную особенность киссинджеровских методов работы. Если людей в окружении Киссинджера по‐прежнему сковывали правила иерархической бюрократии, которая и наняла их на службу, то Киссинджер с самого начала тратил немало сил на создание сети, которая тянулась горизонтально во все стороны от вашингтонского политического бомонда к представителям прессы и даже развлекательной индустрии внутри США и, что, пожалуй, еще важнее, через разнообразные обходные каналы – к главным иностранным правительствам. В решении этой задачи Киссинджеру помогало присущее ему умение налаживать и интеллектуальные, и эмоциональные связи даже с самыми необщительными собеседниками. Этот навык он отточил задолго до того, как Никсон назначил его советником.

Как мы уже видели (в главе 40), характерной чертой советской системы, которая просуществовала еще много лет после смерти Сталина, было методичное уничтожение личных сетей и разобщение людей. Анне Ахматовой дорого обошлись всего две ее встречи с Исайей Берлином. Даже в конце 1960‐х годов, когда советские граждане встречались с американцами (что происходило, конечно, нечасто), им приходилось все время быть начеку. Редким исключением стали Пагуошские конференции ученых. Сегодня Пагуошское движение, удостоенное в 1995 году Нобелевской премии мира, практически является синонимом разоружения и разрешения конфликтов при помощи так называемой дипломатии второго плана. Однако в пору холодной войны эти конференции имели несколько двусмысленный характер, потому что кандидатуры советских ученых, собиравшихся их посетить, заранее утверждались в ЦК КПСС, а иногда даже в Политбюро. Таким образом, как подметил физик Виктор Вайскопф, “благодаря Пагуошу у нас [американских ученых] появилась практически прямая линия связи с советским правительством”. Согласно другому, менее позитивному суждению, эти конференции “служили звукоотражателями для антиамериканской и просоветской пропаганды”.

В 1961 году, когда Киссинджер впервые побывал на Пагуошской конференции в Стоу, штат Вермонт, его ждали и пропаганда, и содержательный обмен мнениями. Поначалу советские делегаты гнули партийную линию, но потом Киссинджеру удалось своим фирменным колким юмором обезоружить нескольких из них. Уже перед самым отъездом в аэропорт к Киссинджеру подошли историк Владимир Хвостов и физик Игорь Тамм и задали ряд официозных вопросов о политике США в отношении Берлина. Будут ли приняты ооновские гарантии в отношении американских прав на Западный Берлин? Киссинджер ответил, что США не согласятся на такой статус, который можно будет оспаривать в Генеральной Ассамблее каждый год большинством голосов. Тамм спросил: “А как насчет гарантии на пять лет?”. Я сказал, что это слишком малый срок. Тогда он спросил: “Ну а десять лет?”. Я ответил, что если он будет продолжать в том же духе, то я предложу сто пятьдесят лет и, может быть, мы сойдемся где‐нибудь посередине. Он рассмеялся и сказал, что мы друг друга поняли. Homo soveticus любил подобного рода словесные перепалки. В такие моменты Пагуош становился почти уникальной сетью, которая запросто проходила сквозь “железный занавес”.

Через пять лет на Пагуошской конференции в польском курортном городке Сопоте Киссинджера поразили яростные выпады советских делегатов в адрес Китая. “Китай – уже не коммунистическая, а фашистская страна, – заявил ему советский математик Станислав Емельянов во время морской экскурсии в Гданьскую бухту. – Хунвейбины очень напоминают гитлерюгенд. У США и СССР теперь общий интерес – помешать китайской экспансии”. Емельянов откровенно признался ему, что давно уже не видел советское правительство в таком замешательстве – со времен секретного доклада Хрущева, разоблачавшего Сталина. Именно благодаря Пагуошу Киссинджер получил приглашение съездить из Польши в Прагу, а там он познакомился с Антонином Шнейдареком, бывшим начальником чешской разведки, отвечавшим за операции в Германии, а теперь возглавлявшим чешский Институт международной политики и экономики. Затем они снова встретились – уже в Вене, на ежегодном заседании Института стратегических исследований, находившегося в Лондоне. Чех прямо предупредил Киссинджера о том, что СССР в действительности не намерен помогать американцам выпутываться из вьетнамской истории. А еще он сказал, что кризис в Юго-Восточной Азии может в итоге оказаться “удобным предлогом [для Москвы], чтобы ужесточить контроль над Восточной Европой”. (Хотя Киссинджер, возможно, не сознавал этого, но его откровенные разговоры с Шнейдареком сами по себе стали намеком на грядущую Пражскую весну – политическую оттепель, которая, как уже подозревали чехи, окажется неприемлемой для Кремля.)

Самая содержательная из всех этих встреч состоялась в январе 1967 года, когда Киссинджер снова посетил Прагу. Шнейдарек опять предупредил его, что Москва “все более болезненно реагирует на растущую свободу передвижения в странах Восточной Европы и особенно на попытки Чехословакии уменьшить свою экономическую зависимость от Москвы”. Но затем он озадачил Киссинджера вопросом, который, как признался сам Киссинджер, “никогда не приходил [ему] в голову”: как, по его мнению, не готовится ли сделка между США и Китаем? Заметив удивление американца, Шнейдарек пояснил:

Советы крайне серьезно отнеслись к китайской критике в свой адрес [главной черте затеянной Мао “культурной революции”]. Они не могут примириться с тем, что социалистическому единству настал конец, и тем более с тем, что кто‐то посмел узурпировать их роль главных толкователей ленинизма. Поэтому иногда нелегко угадать, до чего доведут их попытки повлиять на внутренние китайские события. Они поддержали партийный аппарат – против Мао…

А маоисты, в свой черед, теперь отчаянно пытаются “физически изгнать все советское из Китая. Похоже, они почувствуют себя в безопасности только после полного разрыва с СССР”. Правда, Культурная революция больше напоминала конфликт на идеологической почве: китайцы просто выступили более радикальными марксистами. Но:

…Каким бы идейным пламенем ни горел Мао, человеческий материал, которым он располагает, заставит его развернуться в сторону национализма, – если, конечно, исходить из того, что он все еще контролирует свое движение. Маоисты, хоть и несут полную ахинею, могут проявить по отношению к США бóльшую гибкость, чем их противники. Конечно, им в любом случае придется отгородить Китай от остального мира, чтобы переформировать государственные органы, и, наверное, какой‐нибудь пакт о ненападении с США вполне вписался бы в эти планы. Конечно, китайцы тоже ненавидят США, но… ни один коммунист не забудет про “пакт Гитлера – Сталина”.

С точки зрения чехов, пакт Джонсона – Мао представлял собой тревожный сценарий, потому что “если США договорятся с Китаем, это спровоцирует [советское] давление на Европу”. Опасаясь изоляции, СССР начнет закручивать гайки и разрушит, как туманно выразился Шнейдарек, “надежды на национальное развитие в Восточной Европе”. Киссинджер удивился; однако страх его собеседника-чеха перед “сделкой США – Мао” казался “искренним и глубоким”. Историки давно спорили о том, кому из американских аналитиков первому пришло в голову, что налаживание отношений с Китаем изменит геополитический пейзаж столь заметно, как это произошло в 1972 году. Однако первыми об этом подумали не американцы, а стратеги из советского блока, которые предугадали, что из советско-китайского раскола появится совершенно новый мир, – причем предугадали за четыре года до исторического визита Никсона в Китай.

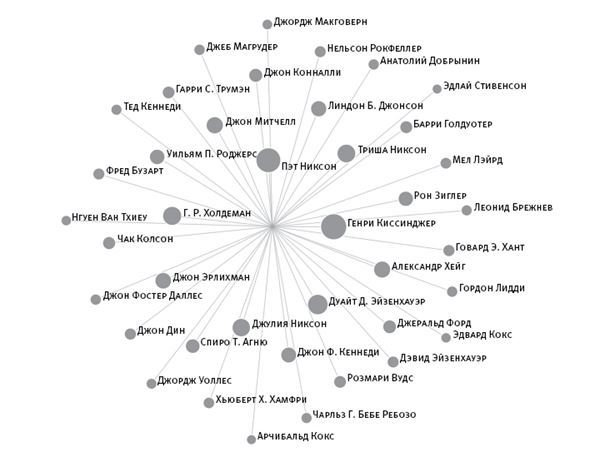

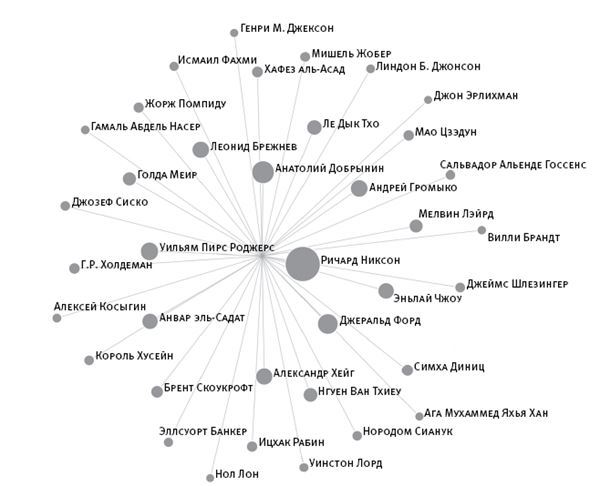

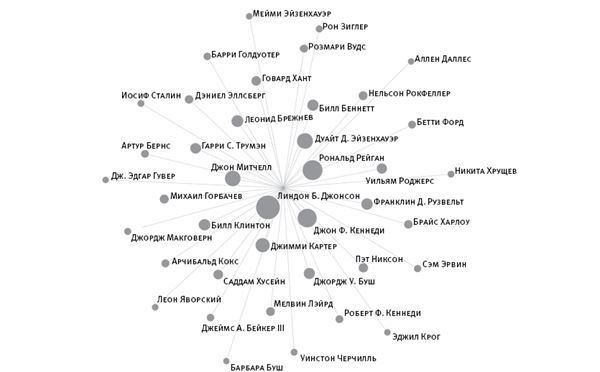

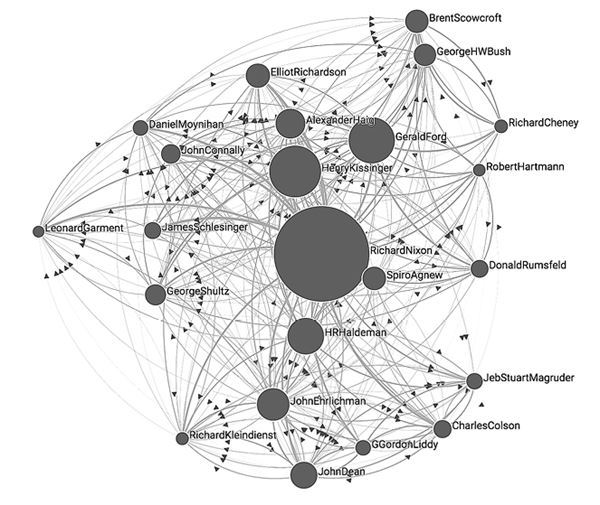

С января 1969 года Киссинджер начал находить применение некоторым урокам, которые он усвоил, будучи ученым и публичным интеллектуалом: один урок гласил, что неофициальные сети порой предоставляют гораздо более эффективные дипломатические каналы, чем министерства иностранных дел и посольства. Готовясь писать второй том биографии Киссинджера, я попытался составить граф, избражающий сеть Киссинджера, опираясь на все опубликованные мемуары, имеющие отношение к тому периоду, когда он находился в правительстве. Схемы, приведенные ниже, показывают личные связи Ричарда Никсона и Генри Киссинджера, составленные на основе их собственных мемуаров; личные связи представителей администраций Никсона и Форда, составленные на основе воспоминаний всех входивших туда людей; и ориентированную сеть администраций Никсона и Форда, показывающую, насколько часто те или иные люди фигурируют в чужих мемуарах. На трех первых рисунках (илл. 30–32) сравнительная важность представлена и близостью к центральному “личному” узлу (который в третьем случае объединяет всех авторов мемуаров), и величиной самого узла. На четвертом рисунке (илл. 33) мы видим, кто кого упоминал и как часто это происходило с точки зрения взаимной близости, ширины ребра и направления вектора.

Это упражнение стало отправной точкой для более основательного исследования. По существу, это попытка ретроспективной реконструкции: мы видим здесь прежде всего сравнительную важность разных людей в годы президентства Никсона и Форда – в соответствии с тем, как запомнились их взаимоотношения представителям обеих администраций и как им хотелось, чтобы те остались в истории (что не менее важно, особенно для периода раскола, вызванного Уотергейтским скандалом). Можно не сомневаться, что если выстроить подобные графики, опираясь на другие источники, то и картина получится совсем иная. Тем не менее эти графики иллюстрируют некоторые методологические преимущества, какие может предоставить историку анализ социальных сетей.

Во-первых, у нас под рукой появляется ценный инструмент, с которым можно сверять любые соблазнительные догадки относительно того, кто имел больший вес в эпоху Никсона – Форда. Киссинджер фигурирует везде и повсюду: он много значил для Никсона и его жены, он занимал второе по важности место в администрациях обоих президентов, обгоняя даже ставшего президентом Форда. С точки зрения центральности по посредничеству (см. илл. 33), второе место занимал глава администрации Никсона, Г. Р. Холдеман, а за ним следовали Форд и Джон Дин, советник Белого дома. По тому же критерию очень важные места принадлежали Джону Эрлихману (советнику президента по внутренней политике), секретарю казначейства Джону Конналли, будущему президенту Джорджу Г. У. Бушу и Александру Хейгу (помощнику, а затем заместителю Киссинджера и преемнику Холдемана после “Уотергейта”).

А еще удивительно, насколько важное место мемуаристы отводили умершим. После Никсона и Киссинджера третьим по частоте упоминания человеком, фигурировавшим во всех воспоминаниях, был Линдон Джонсон (умерший в январе 1973 года), а седьмым – Джон Ф. Кеннеди (см. илл. 32). Бывшие президенты Дуайт Эйзенхауэр (умерший в марте 1969 года), Франклин Д. Рузвельт и Гарри С. Трумэн (умерший в декабре 1972 года) занимали, соответственно, десятое, шестнадцатое и двадцать первое места по частоте упоминания. Черчиллю досталось пятьдесят третье, а Сталину – пятьдесят четвертое место. Для историка, пожалуй, утешительно, что авторы автобиографий так часто вспоминают ту пору, когда они еще не работали в правительстве, – хотя бы для того, чтобы упомянуть наиболее важных деятелей времен их молодости.

Илл. 30. Личная сеть Ричарда Никсона, составленная на основе его мемуаров.

В-третьих, мы видим разницу между “миром глазами Никсона” и “миром глазами Киссинджера”. Ближний круг Никсона (см. илл. 30) был характерен для человека, чей опыт – как президента – в значительной мере ограничивался стенами Белого дома. Не считая жены и дочерей, в своих мемуарах он чаще всего упоминает Киссинджера, Эйзенхаэура (при котором сам ранее состоял вице-президентом), Холдемана, Эрлихмана и Хейга. А вот Киссинджер, напротив, упоминает ключевых иностранных лидеров почти так же часто, как и президентов, в аппарате которых он служил, и чаще, чем своего предшественника на посту государственного секретаря, Уильяма Роджерса (см. илл. 31). Еще удивительнее то, кому именно из иностранных лидеров отведено наиболее важное место в мемуарах Киссинджера: на первом месте – советские деятели (посол СССР в Вашингтоне Анатолий Добрынин, министр иностранных дел Андрей Громыко и генсек Леонид Брежнев), а за ними шли китайский премьер-министр Чжоу Эньлай и президент Египта Анвар Садат. У Никсона же среди сорока самых упоминаемых людей, помимо Брежнева и Добрынина, можно найти лишь еще одного иностранца – Нгуена Ван Тхьеу, президента Южного Вьетнама. У Киссинджера, напротив, из первых сорока лишь шестнадцать были американцами. Конечно, вполне разумно ожидать, что советник по национальной безопасности и госсекретарь будет проводить больше времени с иностранцами, чем президент, – таков характер его работы. И все же трудно поверить, что хоть один из людей, занимавший эти должности до Киссинджера, был столь же неутомимым путешественником и переговорщиком.

Илл. 31. Личная сеть Генри Киссинджера, составленная на основе его мемуаров.

Илл. 32. Личная сеть администраций Никсона и Форда, составленная на основе мемуаров всех ее участников.

Находясь в должности, Киссинджер появлялся на обложке журнала Time не менее пятнадцати раз. Согласно одному краткому биографическому очерку, помещенному в этом журнале в 1974 году, он был “незаменимой мировой фигурой… нужным человеком в нужном месте и в нужное время”, хотя критики и обвиняют его в том, что он “верен скорее начальству, чем идейным началам”. Имеет смысл предположить, что влияние и репутация Киссинджера – результат не только его собственного интеллекта и трудолюбия, но и наличия необычайно полезных связей. Сюда же относилась и челночная дипломатия. А еще Киссинджер умел вызывать на доверительные беседы журналистов, хотя он почти не упоминает их в мемуарах – несмотря на близкую дружбу с братьями Олсоп, Стюартом и Джозефом, и обозревателем Томом Брейденом. Как написали в журнале Time, Киссинджер “старательно соблюдал обряды, требующиеся от подчиненного, который слушает приказы главнокомандующего”, даже когда президентская власть начала стремительно ускользать из рук Никсона. “Официальные и корректные, а не личные” отношения с Никсоном сохраняли силу вплоть до момента его отставки. Как отмечало издание, Киссинджер обладал “точно настроенным чувством иерархии”. Но гораздо большее значение имели все остальные связи внутри сети – в том числе в сети однокашников, то есть бывших участников летних семинаров Киссинджера в Гарварде, – охватывавшие весь мир. “Он всегда выискивает того парня, который сделает все, что нужно”, – сообщил журналисту Time неназванный помощник Киссинджера. “Перед ним открываются многие двери”, – сказал его “вашингтонский друг и поклонник”. Сеть являлась непременным условием его дипломатии “цепной реакции”, как выразился Игаль Алон, заместитель премьер-министра Израиля. Все это подтверждало заявления о том, что Киссинджер, “возможно, являлся самым влиятельным человеком в мире”.

Илл. 33. Ориентированная сеть администраций Никсона и Форда, отображающая направление и частоту контактов участников сети друг с другом, на основе их мемуаров.

Ослабление иерархий и усиление сетей, типичное для 1970‐х годов, обернулось множеством преимуществ. По мнению Киссинджера, эта тенденция значительно снижала угрозу третьей мировой войны: ведь именно она и была основной причиной участившихся диалогов с СССР (а также начавшегося общения с КНР). Современники часто кратко характеризовали внешнеполитический курс Киссинджера как “разрядку”. Сам он предпочитал говорить о “взаимозависимости”. В декабре 1973 года в Лондоне он объявил, что на смену “порядку, утвердившемуся сразу после войны”, пришла “новая международная система”, основанная на “парадоксе – росте взаимной зависимости и одновременно пробуждающегося национального и регионального самосознания”. “Энергетический кризис”, – высказывался он спустя три месяца, – это часть “родовых мук при рождении глобальной взаимозависимости”. В апреле 1974 года он выступил с речью “Проблема взаимозависимости”, а в 1975 году, по его словам, взаимозависимость “попала в центр внимания нашей дипломатии”. “Если мы не признаем нашу взаимозависимость, – предупреждал Киссинджер в октябре 1974 года, – то западной цивилизации в ее сегодняшнем виде почти неминуемо грозит распад”. Ученые в его альма-матер, вроде Ричарда Купера и Джозефа Ная, решили сделать ему приятное и написали книги на эту тему. Взаимозависимость была официально освещена на первой встрече Трехсторонней комиссии в поместье Рокфеллера в Покантико-Хиллз в 1972 году и на первой встрече “Группы шести” (Британии, Франции, Италии, Японии, США и ФРГ) в Рамбуйе в 1975 году. New York Times решила отметить двухсотлетие Декларации независимости передовицей под заглавием “День Взаимозависимости” (Interdependence Day). Это понятие с энтузиазмом подхватили президент Джимми Картер и его советник по национальной безопасности Збигнев Бжезинский.

Однако жизнь в таком взаимозависимом мире имела не только преимущества, но и издержки. Как писал Бжезинский в своей книге “Между двумя веками”, новый “глобальный город”, порожденный “технотронным веком”, представляет собой “нервную, тревожную, напряженную и рваную паутину взаимозависимых связей”. И это было верно во многих отношениях. Во время первой половины холодной войны сверхдержавам еще удавалось контролировать потоки информации, фабрикуя или разворачивая пропаганду и засекречивая или подвергая цензуре все, что казалось вредным. Любой шпионский скандал, любая перебежка сопровождалась громким шумом, однако в большинстве случаев секретная информация просто переходила из одного жандармского государства в другое, не покидая ведомственных пределов. Но в 1970‐х годах и эта ситуация изменилась. Подвергшиеся утечке официальные документы начали доходить до широкой публики на Западе через свободную прессу. Началось это в 1971 году с так называемых документов Пентагона, которые Дэниел Эллсберг передал New York Times. Нечто подобное (только с меньшим размахом) происходило и в советском блоке благодаря литературе, печатавшейся в самиздате; особенно важную роль сыграл “Архипелаг ГУЛАГ” Александра Солженицына. А утечки в прессу, в свой черед, сильно раскачали общественный протест в университетских кампусах и отдельных кварталах крупных городов, и потому ранние 1970‐е годы кажутся столь лихорадочными по сравнению с чинной и сонной четвертью века, последовавшей за 1945 годом. В США в 1960–1980-х в протестах того или иного рода участвовали в общей сложности около четырехсот различных групп: началось все с кампании за гражданские права чернокожего населения, а вскоре они перешли в кампании за права женщин, права коренных американцев, права геев и лесбиянок, а также в кампании против Вьетнамской войны, против ядерного оружия, против бедности и против загрязнения окружающей среды промышленными отходами. Как и большинство представителей того поколения, которые пережили Вторую мировую войну, Никсон и Киссинджер на дух не переносили всех этих протестующих; Киссинджер даже сравнил однажды студентов-радикалов, которых он встретил в Гарварде в конце 1960‐х годов, с германскими студентами, посещавшими съезды НДСАП в Нюрнберге в начале 1930‐х годов. Однако в предрассветные часы 9 мая 1970 года Никсон все же отважился выйти из Белого дома к группе протестующих студентов, разбивших палаточный лагерь рядом с Мемориалом Линкольна. Это был очень нетипичный поступок для человека, известного своей замкнутостью и мизантропией.

Мне жаль, что они не слышали [вчерашнюю пресс-конференцию], потому что я пытался объяснить… что мои цели во Вьетнаме совпадают с их целями: прекратить убийства, покончить с войной, установить мир. Цель наших действий – не войти в Камбоджу, а уйти из Вьетнама.

Реакция была отрицательной – они вообще никак не ответили. Я надеялся, что их ненависть к войне, которую я прекрасно понимал, не превратится в лютую ненависть ко всей нашей системе, к нашей стране и ко всему, за что она ратует.

Я сказал, что понимаю: большинство из вас считает меня сукиным сыном. Но мне хочется, чтобы вы знали: я понимаю ваши чувства.

Возможно, Никсон и понимал чувства протестующих. Но они – как вскоре стало ясно репортерам, которые поспешили на них наброситься, – нисколько не поняли или не пожелали понять чувства Никсона.

Задолго до того, как Никсон стал жертвой разоблачения собственных махинаций стараниями журналистов из Washington Post, а также из‐за своего положения одиночки вне сети (поскольку у президента практически не было друзей в тех ведомствах, которые, возможно, могли бы его спасти), Киссинджер понял, что сети гораздо сильнее, чем иерархический аппарат федерального правительства. Конечно, он не собирался попусту тратить время на каких‐то протестующих студентов. Однако в годы президентства Форда он стал ездить по стране и выступать с речами перед жителями Среднего Запада, пытаясь объяснить широкой публике свою стратегическую концепцию. Правда, его старания возымели лишь ограниченный успех. Пожалуй, самым примечательным из его действий стало отдаление от той единственной части Никсоновой сети, принадлежность к которой погубила бы его: к той части, которая тайно замышляла “Уотергейт”. Нужно было гениально разбираться в сетевых хитросплетениях, чтобы точно установить, каких узлов сети необходимо избегать. Власть Киссинджера, по‐прежнему опиравшаяся на сеть, которая выходила не только за государственные, но и за профессиональные границы, держалась еще долгое время после того, как он ушел из правительства в 1977 году. Он основал консультационную фирму Kissinger Associates, что давало ему официальные поводы непрерывно куда‐то летать, с кем‐то встречаться, общаться и ужинать. А вот могущество исполнительной ветви власти после Никсона существенно ослабло из‐за жесткого контроля со стороны Конгресса и изрядно осмелевших газет. Впредь ни один советник по национальной безопасности или государственный секретарь, сколь бы талантлив он ни был, никогда уже не достигал таких высот, каких довелось достичь Киссинджеру.