3.2. Сознание и знание: наррация и культура

Проблема сознания: два очевидных обстоятельства.

Сознание и память. Сознание, методология и наррация.

Культура как социальная наррация содержания памяти. Отступление в логическую семантику.

Развитие знания: роль зашнуровывающих метафор.

Проблема сознания: два очевидных обстоятельства

Анализ феномена личности как вменяемого актора поступка, проведенный в первой главе (раздел 1.3), показал, что, помимо социализации как выражения общей социальности человека как личности и индивидуализации этой социальности, можно и нужно говорить о высшей стадии формирования вменяемого актора поступка, т. е. субъекта, обладающего разумной мотивацией и ответственностью – его самости, самосознающего Я, носителя сознания как чувствилища свободы. Таким образом, если индивидуализация – тонкая доводка социализации, то свобода – тонкая доводка индивидуализации, результат социализации индивида как вменения и рефлексии.

Дальнейший анализ показал, что свободой как ответственностью нас грузят другие, социальное окружение передающее нам социально – культурный опыт, вменяя нам вменяемость всей системой социализации – воспитанием, образованием, поощрениями и наказаниями, вырывая нас из внешних причинно– следственных связей, замыкая их на нас самих, превращая личность в causa sui. Формирование, развитие со – знания и есть становление вменяемого субъекта, которому вменяется ответственность за его действия, которая рационализируется в форме мотивации. Точнее было бы сказать, что он полагает, что располагает это мотивацией, потому что должен ею располагать. Но это только самое общее объяснение происхождения вменяемости – сознания как чувствилища свободы. Необходим следующий шаг в конкретизации этого механизма.

Тема сознания – стержневая для всей гуманитаристики и не только. Проблемы антропогенеза и теологии, истории и художественного творчества, права и морали, теории и практики политической деятельности, образования и воспитания, не говоря уже о психологии апеллируют к сознанию. Нередко сознание связывают с такими идеями как «душа» или даже «духовность». Гуманитарное знание, humanities по – немецки называются die Geistwissenschaften – науки о духе. За этим стоит серьезная традиция теологии и «духовных практик». Концептуально эта традиция так или иначе, но апеллирует к творящему духу Творца (Абсолюта, космического разума), носителю абсолютных предикатов рациональности, добра и т. д. Этот комплекс идей обладает колоссальным потенциалом, лежащим в основе идеи познаваемости мира, формирования научного познания как выявления и постижения разумного (рационального) обустройства мира. Этот потенциал проявляется не только в обобщениях типа неоплатонистких эманаций или «пневматологии» – европейском аналоге йогического и буддистского учения о пране, даосского учения о ци, но и концепции М.М. Бахтина о душе как «оплотнении», оформлении мирового духа.

Если отвлечься от таких обобщенных построений, то идея духовности, как присущности личности некоего качества, широко представлена в обыденном сознании, публицистике и социальной мифологии в целом. Строятся рассуждения о развитии, снижении или даже утрате духовности (Э.В. Ильенков, А.С. Арсеньев, В.С. Библер, Ф.Т. Михайлов, Т.Н. Овчинникова), что, очевидно, предполагает операционализацию и даже измерение наблюдаемых проявлений содержания этого концепта. При этом «духовностью называют поиск, практическую деятельность, опыт, посредством которых субъект осуществляет в самом себе преобразования, необходимые для достижения поставленной цели, для самоопределения. Точнее, духовность, – духовно – практическая (не утилитарная) деятельность по самосозиданию, самоопределению, духовному росту человека. Без нее невозможны ни самостоянье человека, ни величие его.» В этом случае «духовность связывается с целеполаганием, личностно – смысловой составляющей поведения в противопоставлении поведению операционально – техническому (машиноподобному, алгоритмизируемому). Такое противопоставление иногда отождествляется еще и с противопоставлением субъективного и объективного, внутреннего и внешнего, личностного и социального планов человеческого бытия.

Но трактовка духовности как «жизнедеятельности человека, направленной на поиск смыслов и подчинение ему осуществляемой активности, что прокладывает путь к свободе» весьма неоднозначна. Человек может выходить за нормативные рамки, «не плыть по течению», ставя своим, а не кем – то поставленные цели, как уже отмечалось и в различных формах девиаций и социальных патологий. Сторонники «духовности», фактически отождествляют ее с творчеством, порождением нового, связанного с «вкладывание Души в свое дело». Однако, как уже отмечалось, квалификация творчества как конструктивной позитивной деятельности существенно зависит от социальной оценки, причем – меняющейся со временем. Не говоря уже о том, что идеи «духовности», «бездуховности», «вкладывания души» могут пониматься упрощенно эссеенциалистски, противопоставляя гуманитарное знание другим наукам. Однако то, что привычно и допустимо на уровне обыденного опыта, даже в морали и праве, в рамках философского анализа (в силу его стремления к универсальной целостности) нуждается в осмыслении, соотносящем различные дисциплинарные подходы. И нередко, при этом, привычное и очевидное оказывается очень и очень проблематичным.

Яркий пример в этом плане представляет традиционная для психологии и философии психо – физиологическая проблема, проявлением которой стали рассмотренные ранее дискуссии о свободе воли, а значит и самая сердцевина философии поступка. Действительно, сознание как феномен, не уловим с позиций естествознания: оно не наблюдаемо и не измеримо. Все его проявления (чувства, переживания, представления, мысли, намерения, оценки) в своем истоке доступны только носителю сознания, но не другим людям, которые могут только наблюдать итог – действия, поведение, поступки, о мотивах которых они могут только строить догадки, строя их по аналогии со своим внутренним миром. Внутренние же переживания уникальны, неповторимы, что принципиально отличает сознание от физических предметов и явлений.

Так называемый «основной вопрос философии» – о соотношении, («первичности») материального (физически объективного) и идеального (существующего в сознании) является одним из проявлений психо – физической проблемы. В советской марксистко – ленинской философии, в зависимости от ответа на вопрос о «первичности» материального или идеального, все философы делились на две группы: материалистов и идеалистов. Последние, в свою очередь разделялись на объективных (признающих объективное существование идеального вне сознания субъекта) и субъективных (утверждающих первичность субъективных переживаний). Такие дихотомические квалификации являются грубыми упрощениями, пригодными для идеологических этикетирований и противопоставлений, но не для добросовестного анализа. В истории философии вряд ли можно найти «чистых» материалистов и идеалистов. Даже у «классиков» марксизма исходной категорией была не материя, а практика, в которой, как целенаправленной деятельности всегда есть идеальный образ. А В.И. Ленин писал, что основной вопрос философии важен только в гносеологическом плане (в других применениях он не конструктивен), да и материю он понимал как категорию (т. е. «продукт» мышления) для обозначения реальности, данной нам в ощущения.

В данной работе нет времени и места погружаться в «основной вопрос философии». Не только потому, что в философии любой вопрос основной – вопросы о причине и следствии, о необходимости и случайности, о качестве и количестве не менее «основные, чем вопрос о матери и сознании. Кроме того, представляется, что задача философского анализа не в провозглашениях неких «основных» противопоставлений, уводящих в противоречия, а в поиске междисциплинарных интеграций и синтезов, раскрывающих взаимодействия и переходы. Поэтому вопрос о том, как диагностируется и с чем может быть связано сознание для анализа поступка – принципиален. Сознание – и условие, поле формирования замыслов, намерений, стремлений – то есть в начале поступка как вменяемого действия. Оно же и в результате, итоге поступка – его квалификации, оценке.

В истории европейской философии можно выделить несколько подходов к решению проблемы сознания. Согласно известной платоновской концепции (представленной в диалоге «Менон») сознание суть «припоминания» (воспоминания, ἀνάμνησις) души о мире идей, до ее нисхождения в человеческое тело. Пробуждают эти воспоминания предметы чувственных восприятий. В этой концепции весьма отчетливо прослеживаются мифологические корни: во – первых, она апеллирует к существованию носителя сознания – души, которая, во – вторых, претерпевает реинкарнации, и, в – третьих, предполагается существование некоего мира идей, косвенно доступного сознанию. Вместе с тем, в платоновской концепции есть несколько представляющихся немаловажными деталей. Прежде всего, в ней фигурирует феномен памяти, к важности которого мы еще обратимся. Кроме того, Платон говорит роли чувственного опыта, активирующего память.

Идеи души и духовности пронизывают всю христианскую традицию. Дискуссии отцов церкви, идеи спасения души, страшного суда, споры о свободе воли многое дали в выработке идей личностной ответственности за образ жизни, отдельные поступки и даже помыслы. Поэтому становление философии в Новое время уже имело концептуальный аппарат осмысления феномена сознания. И это осмысление породило ряд проблем, которые сказываются до сих. Так, согласно Р. Декарту, сознание – мыслящая вещь (res cogitas), которая, в отличие от физических вещей (res extensa), не имеет протяжения и других наблюдаемых характеристик. Фактически, Декарт первым четко и ясно развел ментальный опыт мышления, недоступный физическому наблюдению и измерению, и чувственный опыт, в котором открывается мир физических предметов. Дуалистическая концепция Декарта обособила два мира, взаимодействие между которыми Декарт объяснял, прибегая к приписыванию шишковидной железе (эпифизу) роль некоего посредника, трансформирующего данные органов чувств в ментальные данные, а результаты мышления в команды частям тела. При всей неоднозначности и отчасти мифологической умозрительности, декартовский подход важен именно заострением внимания на проблему недоступности сознания внешнему наблюдению, а также – на нетривиальность задачи объяснения взаимодействия ментального и физического планов поведения. Еще одной важнейшей идеей Декарта стало обоснование идеи самосознания с помощью известного рассуждения о том, что единственное, что не может быть подвергнуто в познании, так это факт осознания себя как мыслящего актора (cogito ego sum).

В дальнейшем философские концепции сознания исходили из критики картезиансккого дуализма. Лейбниц снял проблему дуализма в идее предустановленной гармонии в замысле Творца. Носители сознания – самодостаточные монады. И феномены индивидуальных сознаний никак не связаны с внешним миром, но изначально ему «параллельно» соответствуют. Говоря современным языком, все переживания, включая акты мышления – суть реализация единой программы, в которой внутренний мир воспроизводит внешний. Похоже, что создатели культового фильма «Матрица» вдохновлялись идеями Лейбница.

Т. Гоббс критиковал Р. Декарта за смешение субъекта действия и самого действвия: из опыта мышления не следует существование мышления как субстанции, а бестелесная субстанция просто невозможна. Согласно Мальбраншу, между душой и телом нет и не может быть взаимодействия, поскольку между телами существует только причинная связь, тогда как душа подвластна исключительно Божественной воле. Такой подход концептуально подготавливал эмпиристский подход, развитий Д. Юмом, сводившим познание исключительно к данным чувственного опыта. Выдающийся вклад в развитие представлений о сознании принадлежит Г. Фихте, Ф. Ницше, А. Шопенгауэру, М. Шелеру, особенно – Э. Гуссерлю, у которого изощренная редукция феноменов сознания приводит к его условию – трансцендентальному субъекту, который является таковым только если он уже наделен сознанием. В экзистенциализме сознание суть уникальное переживание свободы «заброшенного» в мир субъекта этого переживания. В психоаналитической традиции, о которой у нас еще будет идти разговор, сознание описывается с помощью слов, обозначающих нечто принципиально не наблюдаемое: Эго (сознание Я, самосознание, сфера мышления), Оно (Ид, сфера влечений, примущественно бессознательных), Супер – Эго (сверх – Я, сфера контроля и самоконтроля, как интроекция социальных норм). В рефлексивной концепции Э. Лакана ключевое внимание в формировании и развитии сознания уделяется роли распознавания себя в зеркальном отражении. Бихевиоризм (Д. Уотсон, Б. Скиннер, отчасти И. Павлов) снимает проблему души и тела, изучая только поведение – наблюдаемые реакции (рефлексы) на стимулирующие воздействия.

И тут, наверное, в нашем кратком обзоре следует остановиться. Во – первых, в силу отмеченного выше системообразующего характера темы сознания для философии, есть опасность либо полностью уйти в исторический обзор философии сознания, этакую историко – философскую антологию сознания – дело, несомненно благородное, но выходящее далеко за рамки данной работы. Либо скатиться к произвольному выбору концепций, что не благородно и не благодарно по отношению к авторам многих и многих интересных и важных идей. Во – вторых, у нас еще будет возможность обращения к некоторым из этих идей по мере рассмотрения других деталей развертывания философии поступка. Тем более, что, в – третьих, в предыдущей главе при рассмотрении проблемы воли и свободы был сформулирован фокус в философски безбрежной идее сознания – с этой позиции оно суть феномен и концепт, связанный с формированием ответственности. Сознание как вменяемость возникает и реализуется одновременно с ответственностью. Кроме того, не следует забывать, что для нашего рассмотрения главное – не столько сознание, сколько самосознание, без которого вменяемый актор поступка невозможен.

Такая фокусировка позволит привлечь к рассмотрению результаты научных исследований, стимулирующая роль которых для философии проявилась в анализе свободы воли, а также философские аналитики сознания последних лет, учитывающие достижения когнитивистики, нейрофизиологии мозга, исследований искусственного интеллекта.

При этом, следуя уже апробированному приему, можно исходить из очевидных фактов, а при рассмотрении сознания нельзя не заметить два очевиднейших обстоятельства. Первое – это то, что сознание и самосознание предполагают субстрат, на котором они реализуются, но к которому не сводятся. Таковым является (по крайней мере – до последнего времени) исключительно головной мозг. Лишить человека вместилища головного мозга – давно апробированный самый верный способ изъятия его из социальной жизни. Второе – не менее очевидное обстоятельство – роль коммуникации в формировании и оформлении сознания и мышления. Так же, как тело человека формируется в лоне другого (матери), так и сознание человека пробуждается, окутанное чужим сознанием. Формирование личности («духовное» рождение человека), как формирование и развитие его сознания предполагает «оплотнение» его сознанием других людей.

Исключительную по важности роль в этом процессе играют ласкающие действия родителей, любящие действия и слова матери, в которых впервые обосабливается и оформляется личность ребенка, расцениваются его действия и поступки. Впервые осмысленно ребенок начинает видеть мир и себя как бы глазами родителей и даже говорить о себе начинает именно в их интонациях: «моя ручка», «моя головка», «мне хочется баиньки». Он определяет себя через любовь к нему, как бы ценностно оформляет себя объятиями и ласками. Современная психология придает все большее значение первым неделям жизни ребенка, а теперь уже и внутриутробному развитию, когда сознание ребенка еще не сформировалось, но он уже воспринимает мир «интонировано», чувствуя доброжелательность или неприязнь к нему этого мира, в первую очередь родителей и особенно – матери. С человеческим сознанием буквально повторяется ситуация с Чеширским котом из известной сказки Льюиса Кэррола «Алиса в Стране Чудес», где сначала появлялась улыбка кота, а потом появлялся сам кот. Так и человек – сначала воспринимает отношение к нему окружающих и только потом воспринимает само это окружение. Эта с детства формирующее человека извне отношение к нему на протяжении всей жизни «оплотняет» внутреннее «духовное тело» личности, ее сознание и самосознание. Их творцами являются другие.

Принципиально важно, что коммуникация – не просто сигнально передаваемая информация (как некая мера разнообразия), а обмен информацией осмысленной, содержащей некое сообщение, послание (message). А значит, так или иначе, но всегда проявляются в конкретной языковой форме. Вменение ответственности, вырывание фрагментов причинно – следственных связей, их замыкание на индивида, в силу социально – коммуникационной природы самой «технологии», делается на языковой основе и всегда оформлено в каком – то языке! Рефлексия как самоприменение всегда есть самоприменение конкретного языкового кода. Поэтому самосознание формируется в процессе освоения языка, развивается по мере развития языковой компетентности личности, совпадающей с ее социализацией.

Что касается головного мозга… Сознание – феномен (пока, а возможно и в принципе) не поддающийся наблюдению и измерению. Поэтому представители дисциплин, относящих себя к science (нейропсихологи, когнитивисты, исследователи нейрофизиологии мозга), предпочитают этот концепт не использовать. И их можно понять. Но если без концепта сознания могут обходиться нейробиологи, то без этого концепта не может обойтись анализ поступка, конкретизация представлений о его вменяемом акторе – личности, а без этого зависает система гражданского права, если не вся система права вообще. Не может обойтись без концепта сознания гуманитарное знание имеющее дело со специфическим предметом – историей и культурой, личностями и артефактами их деятельности. Не может обойтись без сознания и психология, в которой оно понимается как высший уровень психической деятельности, который так или иначе проявляется в мышлении и представлениях, сказывается на восприятиях и ощущениях. Без сознания и самосознания непредставимо вменяемое поведение и ответственность, творчество и межличностные отношения, наши знания о самих себе и истории цивилизации.

Поэтому в дальнейшем мы будем обращаться к исследованиям мозга не столько непосредственно, сколько «по касательной» – тем более что второе обстоятельство дает для этого ряд возможностей. Тем более, что данные нейрофизиологии головного мозга все в большей степени подтверждает сказанное выше о роли социально – культурного фактора и языковой коммуникации.

В принципе, можно выделить три подхода к феномену сознания, которые, отчасти, уже были затронуты выше. В первом случае оно рассматривается как идеальная (духовная) сущность, не связанная с биологической телесностью, включая нейрофизиологию мозга. В этом случае исследование мозга для анализа сознания лишено смысла, а само оно не представимо ни в каких технических решениях. Согласно второму подходу сознание непосредственно связано с такими компонентами мозга, как его структура, конкретные ткани, клеточная и молекулярная основа процессов, ими порождается. В этом случае оно воспроизводимо только в соответствующих материальных носителях исключительно. Такая редукция в духе известной бюхнеровской формуле «мозг вырабатывает сознание так же, как печень желчь» предстает также мало продуктивным. С третьей позиции сознание предстает не в какой – либо эссенциалистской форме, а имеет системную природу – как некая структура взаимодействий между различными элементами. На первый взгляд, такой подход возрождает психо – физиологическую проблему взаимодействия идеального и материального картезианскогоо толка. Однако он открывает возможность моделирования сознания с учетом субстратной основы, но без редукции к ней, позволяя, кроме того, строить модели с помощью различных алгоритмов.

Именно в рамках такого подхода и будет дальше строиться рассмотрение. Тем и интересна и важна философия поступка, что она позволяет снять, преодолеть это противопоставление, объединив, интегрировав противопоставляемое в реализации деятельной процессульности, в проживании этого бытия, не в разведении, в систематическом единстве этих двух планов субъективации, осмысления действительности и объективации, опредмечивании смысловых структур. А сознание – феномен не субстанциональный. Его сущность – функциональна и процессуальна. Головной мозг, несомненно, – субстанция, но сколько его не измеряй, не препарируй, сознания в нем не найти, оно не наблюдаемо, суть – диспозиционное качество, проявляемое в момент проявления.

Если уж говорить о биологической субстратной основе сознания, то это нейроны – клетки, специфика которых связана с их чувствительностью внешним переменам и способностью к возбуждению, что позволяет им специализироваться на передаче сигналов. С помощью отростков (аксонов) и синапсов (участков на кончиках аксонов) нейроны могут посылать сигналы другим клеткам – другим нейронам, мышечным клеткам. В человеческом мозге 84 млрд нейронов, миллион миллиардов синапсов, да еще в неисчислимых комбинациях сетей, связанных с уникальным опытом каждого «носителя мозга». Для сравнения – у слона 260 млрд нейронов, но из них 240 млрд сосредоточено в мозжечке, поскольку работают они на управление мышечными волокнами огромной массы. Нейроны образуют иногда очень протяженные цепочки, из которых формируются относительно устойчивые сети и системы (паттерны), отображающие предметы и события внутреннего и внешнего мира организма. Такие цепочки могут быть как генетически заданными, так и формирующимися в результате обретаемого жизненного опыта. И эти структуры, их динамику можно изучать достаточно строгими методами широкого спектра от нейрохирургии, магнитно – резонансной томографии и электроэнцефалографии до исследований пациентов с неврологическими отклонениями и травмами и т. д.

Как показано в ряде исследований химических взаимодействий между нейронами, оно поддается дискретному моделированию. Так, по данным проф. О.П. Кузнецова (председателя Научного совета Российской ассоциации искусственного интеллекта), выделение и прием нейронами химических веществ – нейротрансмиттеров вполне уподобляем разным типам информационных обменов в социальных сетях. Выходным сигналом нейрона в активном состоянии является выброс определенной дозы некоторого нейротрансмиттера во внеклеточное пространство, а входами, воспринимающими этот сигнал, являются рецепторы, расположенные на мембране нейрона и чувствительные к конкретному нейротрансмиттеру. Результатом приема трансмиттерного сигнала является изменение мембранного потенциала: его увеличение, если рецептор возбуждающий, и уменьшение, если рецептор тормозящий. Рецепторы имеют веса, характеризующие силы их влияния на мембранный потенциал. Нейрон активен, если значение его мембранного потенциала превышает пороговое значение, специфическое для каждого нейрона. Нейротрансмиттеры представимы как сигналы различных сортов, а дозы выброса – мощностью определенного сигнала определенного цвета. Поведение такой модели зависит от значений параметров: весов, порогов и др.

Основой всех невральных процессов являются эмоции и ощущения как проявления реакции на воздействия среды. Их переживания предполагают уже более развитую систему – «психику», открывающую возможности социальных эмоций смущения, стыда, ревности, зависти, восхищения, гордости, зачатки которых можно наблюдать у приматов. Показательно, что «биологические» и «социальные» эмоции связаны с разными зонами и нейронными системами их порождения.

Все восприятия так или иначе оказываются связанными с предварительными отображениями: при подключении нервного волокна к коре головного мозга к этой же точке подключаются и другие, идущие от других участков мозга. Мозг способен моделировать состояния тела, внешние ситуации до наступления реальных изменений, как если бы они имели место в реальности, что будет так же восприниматься и переживаться, как и реальное. Мы воспринимаем происходящее не пассивно – отстраненно, а вовлеченно, в ассоциативном контексте предшествовавшего опыта. Это объясняет не только крнкретную индивидуальность каждого восприятия и воспоминания, но и феномен «опережающего отражения действительности», о котором писал еще в 1970 – х П.К. Анохин. А согласно экспериментам Д. Риццолатти, стало можно говорить о способности нейронных систем к «отзеркаливанию» поведения других людей, а значит и имитации состояния собственного тела. Мы понимаем действия других людей за счет того, вызываем у себя сходное телесное состояние: преактивацию моторных структур, готовых к действию, а иногда и на основе реальной их активации.

Существование этих нейронных узлов и сетей, объем и конфигурация которых, в силу индивидуализации личностного опыта), неповторимы, ведет к тому, что следить за каким – то одним нервным волокном просто невозможно. Блоки нейронных сетей фиксируют определенный опыт, и в формировании памяти ключевую роль играет определенные последовательности обретения опыта, формирующие нейронные сети, которые у человека с возрастом закрепляются еще и миелиновой оболочкой, превращая такие связи в достаточно жесткие каналы прохождения импульсов (некое подобие «кабелей связи»). В этом, собственно и заключается роль импринтинга, первоначального детского опыта.

Мозг человека, его префронтальные зоны лобных долей окончательно формируются примерно к 21 году жизни человека. Не случайно именно этот возраст считается точкой отсчета полностью вменяемой личности в нравственном, а главное – правовом планах. От рождения до трех лет нейроны лобных долей мозга еще не покрыты миелином, что имеет следствием переплетения результатов восприятий, впечатлений, переживаний. В это время сознание расширено, открыто всему, что дает человеку жизнь, включая обучение, развлечения, игры и т. д. В этом возрасте ассоциации свободны, воображение ничем не ограничено. Все эти качества с возрастом входят в устойчивые рамки не только социальной нормативности, но и импульсного прохождения в мозгу, и для их раскрепощения («расширения сознания») требуются специальные усилия.

Нейроны – клетки, часть тела, что лишает смысла деление на мозг и тело, их противопоставление. Нервная система возникла как средство управления жизненными процессами, как куратор и координатор биологической ценности – самосохранения и выживания организма и биологического вида.

Таким образом, предлагаемая фокусировка позволяет системно, и одновременно – междисциплинарно, говорить о факторах порождения и функционирования сознания и самосознания: коммуникации, языке, нейронных сетях, закрепляющих коммуникативные фреймы, реализующих и закрепляющих повторы и подражания. В это поле рассмотрения мы и входим. И начнем – с первого приближения понимания системного порождения сознания, которое связано с хорошо известным фактом проявления сознания в памяти.

Сознание и память

Сознание – один из основных концептов философии поступка, означающий способность актора к адекватному воспроизводству действительности в психике и самоконтроля в реализации поведения. Тем самым сознание оказывается ключевым фактором вменяемости поступка. Сознание иногда отождествляется с мышлением, разумом, рациональной мотивацией. Как феномен, традиционно относимый к психике, в современной психологии сознание стало предметом трудноуловимым. Так, по мнению В.М. Аллахвердова, «в результате экспериментальных исследований последних лет оказалось, что практически всё, что раньше считалось прерогативой исключительно сознания (принятие решений, семантические преобразования, постановка целей, социальные оценки, моральные суждения и пр.), – всё это вначале делается неосознанно и лишь потом осознается. Исследования убедительно подтверждают, что неосознанно человек принимает, хранит в памяти и перерабатывает гораздо больше информации, чем осознает».

Поэтому в психологии принято различение феноменального, рефлексивного сознания и самосознания. Высшей формой является самосознание, дающее, а феноменальное и рефлексивное сознание – предпосылки, базовые условия его формирования. Феноменальное сознание – поток ощущаемых переживаний, повторы которых сопровождаются чувством из «знакомости», закрепляемого в нейронах центральной нервной системы, что создает предпосылки перехода бессознательных переживаний в осознаваемые. Рефлексия возникает при активации грамматического комплекса левой премоторной коры головного мозга. Для распознавания индивидом переживаний как своих необходима модель происходящего, которая формируется с помощью рефлексивной членораздельной речи. Поэтому сознанием можно назвать такое состояние или действие, о котором можно дать речевой отчет и иметь возможность изменить это состояние или действие (контроль). Закрепление в повторах такой возможности формирует самосознание, позволяющее формировать произвольное поведение.

Необходимым признаком сознательного состояния является осведомлённость об этом состоянии. Такая осведомлённость возникает не просто как активность мозга, а за счет ассоциативных связей более высокого порядка, объектами которых становятся первичные, не осознаваемые состояния, ощущения и восприятия. По мнению А. Дамасио, решающим фактором возникновения сознания является самосознание («самость», «Я – как – свидетель»), с помощью которой каждый из нас замечает внутри себя психическую жизнь, принадлежность ее нашему единственному и неповторимому, организму, в котором она возникла. Таким своим «я» мы называем свои внутренние переживания, ощущения и чувства, которые и стали доступны нам при помощи рефлексивного сознания и, благодаря членораздельной речи прямо ассоциированы с «я» – личным местоимением первого лица единственного числа.

Появление шифтера «я» в речи – свидетельство зрелого освоения речевой практики. В возрасте 2 – 3 лет дети активно комментируют свои действия, называя поначалу себя своим именем, и только потом осваивая личные местоимения в обоозначении своих действий, приписывая их себе, что уже свидетельствует о формировании автобиографического самосознания. Появление рефлексивной речи у ребенка позволяет ему распознать и тем самым «вернуть» свою речь опять в восприятие, и продолжить речь уже как реакцию на сказанное собой и обнаруживать себя в мире. Ребенок не только овладевает личными местоимениями, но и научается при помощи взрослых формировать рассказ о себе. У детей 3 – 5 лет структура сознания уже эксплицирована в речи в виде проговаривания своих действий и интериоризируется к школьному возрасту.

Таким образом, сознание включает в себя, во – первых, сначала распознавание в потоке переживаний их внешних факторов, и во – вторых, затем – распознавание этих переживаний как своих.

Принципиально важно, что эти распознавания не остаются одномоментными, а образуют связные последовательности, то есть выражаются в устойчивой памяти своего присутствия в мире. Специалисты, вынужденные как – то диагностировать проявления сознания – психиатры, юристы, криминалисты, да и всякий человек в своем обыденном опыте общения с себе подобными, связывают сознание с памятью, являющейся тестом личности на вменяемость: помнит ли он себя, своих близких, жизненные ситуации. Потеря сознания – беспамятство, а приход в себя, возвращение сознания – суть возвращение памяти. памяти.

А.М. Пятигорский часто приводил идею из одного, данного на грузинском языке, интервью М.К. Мамардашвили: мысль держится, пока мы не забываем ее держать. И А.М. Пятигорский, и сам М.К. Мамардашвили делали упор на удержании мысли, ее содержания. Представляется, однако, что не менее важно и само обстоятельство удержания и не забвении удержания.

Именно способность удерживать содержание мысли, дает возможность обосновывать его, развивать. Другими словами, без памяти наше сознание не реализуется. Даже временно лишившись памяти, мы не можем не то, что продолжить начатую мысль, мы утрачиваем ее начало, не можем восстановить свои переживания к ней приведшие, не можем удержать представление о самих себе. А одним из проявлений деменции, причем наиболее очевидным является утрата памяти о ближней перспективе «образа действий и непрерывности самобытия. При этом может сохраняться память давнего прошлого, своих переживаний в нем.

Память – приход в себя, «опомниться», найти себя, повторять себя. Память это повтор, повторение, в том числе, с помощью ритма, римфы, аллитерации) эмоций (радости и страха), переживаний, опыта. Но в любом случае память это, прежде всего, опыт социальной жизни личности. Поэтому память – важный, если не ключевой результат социализации: запоминание знаний, умений, рецептов, правил поведения. Отсюда необходимость специальных практик, музыки, записей…

И социально – культурные практики формирования и закрепления памяти выработали богатейший набор методов и средст достижения этого результата.

Казавшееся довольно комичным правило начальной школы – «повторение – мать учения» – оказывается выражающим принципиально важный и глубокий механизм смыслообразования. Именно повторение придает связность нарративам и коммуникации в целом. «Связность текста, – писала Е.В. Падучева, – основана в значительной мере на повторении в смежных фразах одинаковых семантических элементов».

Собственно, когнитивные процессы от распознования до мифопоэтических образов и логических рассуждений строятся на возможности отождествления, в логических терминах – законе тождества (А = А). Начало и возможность сознания – та или иная степени устойчивости, инвариантности, что возможно только при условии повторяемости. На нейрофизиологическом уровне это связано с образованием и закреплением определенных нейронных сетей, создавая основу формирования памяти.

Повторяемость, цикличность сопровождает всю человеческую жизнь. Это природные циклы (суточные, месячные, годовые). Повторяются (вновь и вновь возвращаются) климатические явления, наблюдаемые астрофизические явления, не говоря уже о явлениях биологических (рождения, старения, смерти). Социальная культура, по сути дела, ничто иное как система повторов, упорядочивающих жизнь социума и личности: ритуалы, праздники, обряды, привязанные к явлениям природы, календарю, этапам жизни. На повторении основаны физические и прочие тренинги, практики йоги. Повторы, ритмика, рифмы в поэзии обеспечивают возвращение, повторение переживаний, эмоций.

На этом основана практика медитаций, мантры, грандиозная роль музыки в стимулировании и закреплении эмоций – от армейских маршей до лирической песни и классической музыки В ритмике, повторах – нетривиальное значение музыки. Существуют музыкальные темы, мелодии (и в классике, и в популярной музыке), которые не подвластны времени. Не исключено, что это обусловлено особенностями их музыкального строя, совпадающим с параметрами молекул ДНК: двойная спираль ДНК содержит последовательности чисел 3 и 2 водородных связей комплементарных оснований. Полный гармонический оборот – тоника – субдоминанта – доминанта – тоника основан на кварто – квинтовых соотношениях: интервал квинта имеет в себе 3 с половиной тона, кварта – 2 с половиной Эти гармонические ходы характерны музыке эпохи Барокко, музыке времен Моцарта и Бетховена. На этих оборотах гармонии строятся почти все известные шлягеры: «Besame mucho», «Yesterday», «La paloma» («Голубка») , «Русское поле, «Славное море, священный Байкал», и многие другие.

Повторы акцентировано используются не только в обучении, но пропаганде, попытках внушения, является одним из эффективных приемов манипуляции в массовой коммуникации. Они широко практикуются в художественной культуре массового общества, «повторной», даже сериальной по самой своей природе. В этой связи в современном искусстве четко разделяются два вектора, два тренда: массовое искусство и элитарное (арт – хаус, «авангард»). Новое в искусстве это что – то неповторимое, неузнаваемое, необычное. Это может быть необычный образ, принципиально новый концепт, а может быть необычный взгляд на хорошо известное, привычное. В массовой же культуре используются повторы, что, например, отличает массовую литературу (паралитературу) от собственно литературного произведения, в котором новое, оригинальное, уникальное доминирует над повторяемым, тогда как в паралитературном – повторяемое. Такое акцентированное педалирование повторов порождает инфантильность стилистики массового искусства. Помимо нацеленности на коммерческие результаты артефактов массовой культуры, что, как и их маркетинг, невозможно без простого узнавания сюжетов и образов, это связано с апелляцией к глубоко архаичным слоям смыслообразования и сознания: с точки зрения психоанализа, речь идет об апелляции к регрессивным психическим состояниям.

Масскульт пользуется повторным, неоднократным ага – узнаванием хорошо известного, привычного, транслируя стандартную нормативность. Собственно, в этом и состоит его участие в социализации. Арт – хаус, «авангард», тоже участвует в социализации, но иначе – не транслируя норму, а провоцируя ее, тестируя и проверяя ее границы. То, что происходит на сценах, в выставочных залах, на экранах, страницах книг – недопустимо в норме. Площадки современного искусства становятся площадками анормативности, смыкаясь с политическим протестом, освобождаясь от институтов, разума, морали, подавляющих нас. Но для такой провокативности, гипеространения нормы нужна сама норма, нужно привычное, узнаваемое, чтобы его повторить и преодолеть.

Авангард начала ХХ века стремился выйти к трансцендентным (в кантовском смысле) образам, выражающим условия возникновения любого образа с помощью звуков, красок, линий, морфем, ритмов. Это было отрицание свойственной предыдущему искусству ставке на оригинальность, редукция любого оригинального к вневременному универсальному, попытка реализовать универсальное как основание создания нового мира. Б. Гройс связывает это с поиском предпосылки сильных знаков власти, протеста, традиции, героизма, шока, страха, используемых в актуальной истории. Нынешний «авангард» по самые брови в настоящем, его повседневности и обыденности, реализует «слабые жесты» обыденных универсалий, привычных штампов, расхожего редимейда.

Поэтому, как представляется, различия между масскультом и артхаусом только в рыночном позиционировании. В главном они едины. В искусстве массового общества, в силу отмечавшейся имманентной самодостаточности общества массового потребления, утраты им образа будущего, настоящее, современное не есть переход от прошлого к будущему, а пролиферация нарративов о прошлом. Б. Гройс характеризует это как неуверенность в истине, но уверенность в пересмотрах. Настоящее не ведет к будущему, не инвестируется в него, а постоянно самовоспроизводится. Это искусство самоповторения и самопродуцирования. Новое подменяется накоплением различий (differance) за счет остранения старого, известного: сериалы, сиквелы, приквелы, пародии и т. п. Символом этой новизны и уникальности как «вечного, бесконечного настоящего» является редимейд (redy made) в качестве артефакта, когда автором, художником, используются и представляются не им созданные предметы, вещи, тексты: от кирпича и консервной банки – до предметов ширпотреба и старого писсуара. Масскульт легко переходит в артхаус, а тот (в случае попадания в модный тренд) – в масскульт и тиражирование. А попадание артефакта в музей означает его попадание в архив для новых проектов, каковым музей, собственно и оказывается.

Однако дело не ограничивается сериализацией искусства. Политика, спорт, новости, войны, телешоу, Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте порождают столько образов, что конкурируют с искусством и даже его превосходят. Это множество легко узнаваемых образов, брендов задают, по сути дела, типологию мифов, порождающих определенные эмоции, направлен на стимулирование этих эмоций, желаний. Повторы обеспечивают стандартизированность эмоциональных состояний аудитории, массовых коммуникаций, обращение к ее эмоциональной памяти. В массовой каультуре этому служат такие приемы как сериальность в массовой литературе, кино, ТВ. Сиквелы, приквелы, пародии и прочие перепевы «старых песен о главном». Как писал Х. Ортега – и – Гассет: «… кто хочет на нее (массу) влиять, не нуждается в логической проверке своей аргументации, ему подобает живописать ярчайшими красками, преувеличивать и всегда повторять то же самое».

Повторяемость – главное условие мифологизации. Миф и есть вечно воспроизводящийся нарратив и образ, придающий смысл происходящему. Он больше чем реальность, он то, что делает реальное реальным, узнаваемым и понятным. Ритуалы, обряды, культурные традиции в целом, – закрепляют повторы с помощью памятных знаков, монументов, охранных зон, задающих пространственно – вещественные маркеры культурной памяти. Празднование знаменательных дат, юбилеев, других праздников, обычно связываемых с этими местами, локациями, задают темпоральность повторов, закрепляющих смысловую картину мира.

При этом, смысловые картины мира, мирововззренческие и поведенческие установки людей различных поколений существенно различны. Так, в ходе исследования 300 незнакомых между собой представителей поколений Миллениум и Х, активно публикующих материалы в сети, анализировались их тексты за полгода: как они реагировали на события, какие слова употребляли в текстах. Оказалось, что внутри одного поколения совпадение слов, названий, реакций, словосочетаний составляет от 93% до 95%, тогда как между поколениями совпадение за тот же период времени совпадения составили около 20% .

Более того, 17 – летние исследования более 5 тыс. фокус – групп с представителями разных поколений в разных странах выявили, что люди одного поколения из разных городов и стран рисуют, описывают явления одинаково. Практически одновременные фокус – группы с представителями другого поколения дают резко отличные результаты.

Исследователи связывают это с циклами экономического развития: подъем, стабильность, спад, кризис. Экономический подъем и экономический спад меняют условия жизни. При экономической стабильности и кризисе (относительно длительном периоде застоя) жизнь людей некоторое время не меняется. Каждой фазе соответствует свое поколение: люди, чье детство пришлось на ту или иную фазу экономического цикла, обнаруживают общие черты.

Такая типология была предложена в 1991 году американскими учеными экономистом и специалистом в области демографии Н. Хоувом и В. Штраусом – историком, писателем и драматургом. Типология представлена в Табл. 3.1, которая составлена по данным RuGenerations на 2019 год.

Давно замеченный факт: поколениям, которые граничат друг с другом («отцы и дети»), договориться сложнее. Поколения «через шаг» («деды и внуки») понимают друг друга лучше. Аналогично представители поколения Миллениум не обнаруживают склонности проводить время вместе со своими родителями. А вот дети Иксов и Игреков – поколение Z (Хоумлендеры, Homelanders) с большим удовольствием проводят время с родителями или с представителями поколения Х.

Табл. 3.1.

Типология ценностей поколений

Представители поколения Х ценят старших по возрасту профессионалов. Для поколения Y недостаточно того, чтобы человек был профессионалом, чтобы он обладал знаниями и опытом. Для уважения к старшим им нужны визуальные символы их успешности: современная модная одежда, продвинутый гаджет. Эти установки сформировались в сознании представителей поколения в период детства, когда уровень жизни семей, повышался, появились новые средства связи (пейджеры, мобильные телефоны, смартфоны), ставшие символами финансового успеха.

В социальных отношениях представители поколения Y признают иерархию обычных людей, герои и супергероев. Относя себя к героям, они хотят видеть в своем руководителе не просто начальника, а именно супергероя. И карьера для них – серьезный вызов: в отличие от предыдущих поколений, они не очень точно понимают, что именно надо сделать, чтобы стать супергороями. Именно этим вызван наблюдаемый во всех отраслях гигантский запрос на образовательно – развивающие сервисы и платформы, консультирование, карьерный коучинг.

В потребительском поведении для них из главных трендов – уберизация и шеринг. Потребление через сеть, стремление делить расходы, например, на аренду квартиры, на отдых, на обучение. Они так поступали в свои студенческие годы, и когда обзавелись семьями, ведут себя так же. У них нет потребности строить личные финансовые стратегии, планировать «длинные деньги»: в детстве они не слышали, чтобы их родители говорили о накоплениях, чтобы эта тема обсуждалась в обществе. Они понимают, что мир стремительно меняется, но не знают, как можно инвестировать в будущее, которое непонятно.

Им нравится общаться, объединяться, возможно, потому что им этого не хватало в детстве, в отличие от их родителей, вовлеченных в период их детства в октябрятские и пионерские организации. Поэтому, когда появились социальные сети, миллениумы с большим удовольствием стали объединяться и взаимодействовать.

В медиапотреблении представителям поколения Y (Миллениалам) – активным пользователям социальных сетей – трудно самим сделать выбор, что читать или смотреть. Поэтому они воспринимают мир глазами тех, кому доверяют: находят близких им по стилю жизни блогеров, и ориентируются на них. доверяют им свой выбор. На них сильно в детстве повлияли мультипликационный мир и киномиры, которые переживали трансформацию технологий и красочности. Поэтому они до сих пор с удовольствием ходят в кинотеатры.

Как работает память? Если употребить компьютерную метафору и уподобить память базе данных, то ее формирование зависит от введения и упорядочивания неких сведений, а активация и соотнесение этих сведений связаны с каким – то запросом.

Так же и память проявляется в упорядоченной взаимосвязи «данных», фиксируемых носителем – головным мозгом. Другими словами, память формируется и проявляется в увязывании фактов, в способности рассказывать, в наррации.

Сознание, методология и наррация

Практически все гуманитарии, пытавшиеся говорить о сознании, отмечали его связь с языком, а проявления сознания связывали и связывают с овладением устной речью, способностью к утверждению и отрицанию, сопоставлению и сравнению, уподоблению, рассуждению, умозаключению, выстраиванию цепочки рассуждений, рассказыванию.

Проведенный ранее беглый очерк концепций сознания показал, что, во – первых, все они так или иначе, исходят в своих рассуждениях из «онтологического допущения» сознания. А во – вторых, в попытках объяснения его происхождения строят некие нарративы об этом происхождении. Такой вывод возвращает к уже отмеченному очевидному факту роли языковой практики в формировании сознания – представления о его формировании тоже суть не менее очевидные проявления языковой практики.

В науке уже давно выявлена зависимость формулировки представлений о сущностях от способов рассуждений, языковых конструкций. Так, Р. Брубейкером, посвятившим немало времени наблюдению за формированием и развитием межэтнических конфликтов в Трансильвании, было убедительно показано, что реальные люди могут спокойно жить рядом, вести общие дела, хозяйства, создавать семьи. Но простое бытовое или экономическое столкновение интересов может перейти в кровавый межэтнический конфликт в случае многократных публичных обсуждений этих интересов, вовлечения в эти обсуждения сторонников, дальнейшего обобщения их позиций до отождествления с этническими группами. Не этносы создают конфликт, а конфликтные рассуждения создают этнические принадлежности и сталкивают их. В принципе в «антигруппистском концептивизме» Р. Брубейкера проявляется та же зависимость представлений о социальной реальности от способов рассуждения о ней, что и зависимость представлений о физической реальности от способов ее измерения в экспериментальной физике.

Да и, как было показано в нашем анализе ранее, свобода воли суть проявление социальной природы личности, ее ответственности перед тем социумом, с которым личность себя отождествляет. А тождественность, идентичность есть результат наррации с использованием указательных и притяжательных местоимений и имен собственных.

Мы уже сталкивались с такой зависимостью в случае с мотивацией – не причиной поведения, но способом его объяснения. Похоже, аналогично обстоит дело и сознанием, и прав крупнейший современный аналитик философии сознания Д. Деннет – каузальный естественно–научный каузализм слишком упрощает картину.

Ранее, на материале кризиса позитивистски ориентированных политических наук, было показано, что, если рассматривать объяснения в терминах нарративов, т. е. построения осмысленных дискурсивных разъяснений, то научное знание предстает как три уровня наррации:

(1) Уровень эмпирической фактологии, предъявления описаний, данных.

(2) Уровень каузальных связей, взаимосвязей и детерминаций между фактами.

(3) Уровень целевого контекста, раскрывающего замысел построения и использования целостного конструкта.

Если научные объяснения дают ответы на вопросы, решают проблемы, раскрывая суть происходящего, то уместно уподобление уровней их нарративности структуре детектива: презентация ситуаций, их описание (наличие жертвы, место и время пребывания участников событий, орудия преступления) дополняется агрегацией паззла пострения целостной картины происшедшего, в котором могут обнаруживаться смысловые, каузальные нестыковки объяснений, а завершает осмысление этого целого рефлексия достраивающая осмысление до выявления мотиваций (в духе рассказа Э. Пуаро, мисс Марпл в финале).

Полинарративная модель вполне соответствует концепции И. Галтунга, согласно которой развитие социальной науки происходит в постоянном движении между тремя образующими треугольник «полюсами»: данными, теорией и ценностями (Рис. 3.1.).

Рис. 3.1. Модель научного знания Й. Галтунга

Осмысление эмпирических данных с ценностных позиций реализует критицизм («критическая компетентность»). Синтез теории и эмпирических данных реализует эмпирицизм с его попытками объяснения и предвидения развития. Синтез теории и ценностей дает конструктивизм – как возможность построения образа желаемого, предпочтительного будущего. также демонстрируя взаимосвязь эмпирики, теории и конструктивной целостности. Хотя 2 – й уровень свойственен science, тогда как 3– й – humanities, уровни эти не разорваны, а взаимосвязаны. Так, роль 3 – го уровня проявляется даже на 1–ом – при отборе фактов, их распознавании и обозначении. Это выражается не только в целевом контексте исследования, но и в базовых метафорах, лежащих в основе научной терминологии. Здесь не место говорить о научной «мифологии». Отметим только, что в science такие метафоры как «сила», «поле», «ток», «струны», «волна» и т. п. конкретизируются, операционализируются, измеряются. Тем самым, суждения, содержащие такие термины – проверяются: они могут быть подтверждены или опровергнуты. Именно это позволяет не просто подводить явление под общую категорию, а пытаться выявить корреляции, выделить существенные факторы, каузальность и прочие детерминации. Третий уровень проявляется в science, и в контексте: в обоснованиях актуальности, практической значимости, важных для заявок на гранты, в популяризации, научной публицистике.

Методологию в социальных и гуманитарных науках нельзя сводить – к методологии естественных и точных наук. Во – первых, последние сами зависят от конструктивной концептуальной активности познающего субъекта. А во – вторых, это выхолащивает саму суть социального и гуманитарного предмета – наличие и волю политических акторов, мотивация которых редуцируется к абстрактным схемам. Что особенно очевидно на примерах истории и политологии, в которых задействованы все три уровня. Конструктивные (алгоритмически процедурные) объяснения интегрируют 2 – й и 3 – й уровни объяснительной наррации, раскрывая процесс порождения феномена. Тогда как 1 – й уровень выступает в качестве либо элементной базы построения, либо также как презентация «конечного продукта» всего построения.

Применительно к проблеме сознания чрезвычайно близкие в методологическом плане идеи доминируют в настоящее время в нейрофизиологии мозга, и философском осмыслении ее результатов. Показательно, что платформой и обобщением этих подходов является идея эволюции. Д. Деннет также строит свою трактовку объяснения сознания, введя концепты интенциональных систем и интенциональной установки – как прогнозирования поведения системы исходя не из ее физического устройства и связи компонентов, а из приписывания ей «определенной информированности и направленности на какие – то цели». Это позволяет проводить различения между описаниями сложным (интенциональным поведением людей и каузальными цепочками движения в физическом мире. Причем, дело не столько в качестве, сколько в степени и уровне организации. К интенциональным системам Д. Деннет относит не тольrо людей и прочие живые существа (животных, насекомых), но и работающие механизмы (например, термостаты) и компьютерные программы. Различия между ними Д. Деннет видит в пластичности механизмов адаптации, приводя наглядную эволюционную типологию, различающую:

• «дарвиновские существа» с жестко заданным набором генетически заданных реакций на внешнее воздействие – для них существует только настоящее, они неспособны актуализировать опыт прошлого и использовать его как преимущество;

• «скиннеровские существа», способные к вариативности и модификации поведения, извлекая уроки прошлого;

• «попперовские существа», способные к разумному отбору уроков прошлого, осуществляющие предварительный отбор вариантов и позволяющие «гипотезам умирать вместо них самих»;

• «грегорианские существа, адаптирующие саму окружающую среду, создавая артефакаты культуры как инструменты передачи опыта – таковыми и являются homo sapiens.

А. Дамасио также подчеркивает, что к целенаправленному поведению способны не только не имеющие мозга, но и даже одноклеточные организмы. В основе этого естественный биологический гомеостаз – стремление к выживанию, самосохранению, свойственное не только организму, но и каждой клетке, его составляющей: «самым важным достоянием любого живого существа всех времен являются сбалансированные химические процессы, служащие поддержанию здоровья и жизни. Это относится и к амебе, и к человеку».

Связь с эволюцией и гомеостазом позволяет рационально выстроить некий общий горизонт картины мира, найдя в ней место интенциональности, представить интенциональность как биологическую ценность, обеспечивающую выживание и благополучие.

Согласно Д. Деннету, интенциональность – не производна от сознания, а укоренное в эволюции фундаментальное физикалистское качество. В этом он, на первый взгляд (и как полагает сам Д. Деннет), радикально противостоит Э. Гуссерлю и феноменологическим трактовкам сознания. С его точки зрения сознание суть взаимодействие относительно устойчивых нейронных цепочек (трактуемых им как нарративные «наброски), связанными с конкретными ситуациями внешнего опыта системы («пробами»), порождающими и активирующими различные нарративы. Собственно и именно внешний опыт определяет как множество «набросков» (по сути – описаний рефлексов), так и какие из них активируются в дальнейшем. И этот процесс нейтрален и амбивалентен для трактовки их с позиций автоматизма или осознанности. Более того, он легко сводит переживание к припоминанию, свидетельством о котором могут служить только или вербальный отчет, или поведение. Более того, сам вербальный отчет актора создает или закрепляет наброски и их композиции, зачастую – перестраивая их.

С этой точки зрения между «осознанным и неосознанным, сновидением и явью нет принципиальной разницы. Однако некоторые композиции «набросков» могут временно доминировать (выходить на первый план) над другими в общей сети («глобальном рабочем пространстве») – в том числе – зависимости от ситуации («пробы»). Такой «поток сознания» очень похож на опыт его реконструкции Д. Джойсом в «Улиссе» (огромный текст которого представляет поток его сознания в течеение 20 – минутной прогулки) или М. Прустом в «Поисках утраченного времени» (поток сознания вызванный памятью о вкусе и запахе печенья). Да и люди, пережившие клиническую смерть, а также спасенные утопленники вспоминают, как перед ними за мгновения пронеслась вся их жизнь. Мозг помнит все «наброски».

Относительно устойчивые композиции множественных набросков создают культурные коды, которые Д. Деннет называет «мемами» – фактически речь идет о фреймах, паттернах, ценностно – нормативных систем культуры, ее практиках, использующих в качестве коммуникативных посредников язык и артефакты культуры.

Закрепляются они в результате повторов, и эволюционного отбора. И в этом случае Д. Деннет прибегает к аргументу «от эволюции»: выживают и закрепляются те мемы, которые благоприятствуют выживанию и размножению. А «пробы» – становятся проверками этих связей на эффективность. Сеть нарративно выраженных «набросков» системы зависит от ввода стимульной информации извне, характера связи фрагментов сети и предыдущего ее состояния. И с этой позиции нет принципиальной разницы между нейронами человеческого мозга и кремниевыми микросхемами – главное их языковая компетентность, позволяющая строить «гайды» различных ценностно–нормативных систем культуры.

В этом плане, концепция Д.Деннета, сформулированная в традициях аналитической философии, если и противостоит феноменологии, то в ее раннем выражении, лишь отчасти включая даже Э. Гуссерля. Дело в том, что эволюция интенциональной феноменологии проделала показательный путь от Ф.Брентано к Э.Гуссерлю и далее – к М. Хайдеггеру и Х. – Г. Гадамеру, придя к герменетическому и семиотическому анализу не только культуры, но и сознания, фактически, методологически их совместив, иногда дополняя психоанализом (в поструктурализме). Результат получился, фактически, тот же, что и аналитической философии – выявление ключевой роли наррации как источнике «неуловимой» сущности смысла.

Достоинство нарративного подхода в конкретизации роли коммуникации и языка, но не «вообще», а структурированного в сюжетные описания, т. е. содержащие описания развития событий, факторы этого развития.

В свое время Л.С. Выготский, М.М. Бахтин подчеркивали роль письма и чтения как «внутреннего диалога», артикулирующего, инсталлирующего и интонирующего мышление. Эти идеи впрямую пересекаются с современными исследованиями и рекомендациями, подчеркивающими роль письма, чтения вслух и непосредственного живого общения в формировании, развитии и поддержании тонуса префронтальных зон лобных долей головного мозга, отвечающих за формирование памяти, а значит и сознания.

Человечество в принципе было создано чтением, которое сегодня именуют глубоким, отделяя его от современного дигитального чтения. Исследовательница этих процессов М. Волф пишет: «Как показывает нейронаука, получение грамотности потребовало новую схему в мозгу наших предков более шести тысяч лет назад. Эта схема возникла из очень простого механизма декодирования базовой информации типа числа коз в стаде до сегодняшнего, высокоразвитого читающего мозга. Мои исследования показывают, как современный читающий мозг смог развить некоторые наши наиболее важный интеллектуальные и эмоциональные процессы: усвоение знаний, мышление по аналогии, выводы, критический анализ и порождение инсайтов. Исследования, ведущиеся во многих частях мира, предупреждают, что каждый из этих базовых процессов "глубокого чтения" находится под угрозой, когда мы движемся в рамках дигитальных способов чтения».

Взрыв числа читателей и взрыв числа пользователей интернета имеют разные последствия. Книга подняла уровень образования и науки, а интернет, скорее всего, его опускает. В случае книги человек был читателем, поэтому в идеале, может быть, неправильном, автор мог расти, не обращая на него внимания. В случае интернета человек сам стал писателем, чем не завысил, а занизил планку.

Поэтому и фейки имеют своей причиной исчезновение того, что именуется критическим мышлением, которое создавалось так называемым глубоким чтением, свойственным для чтения бумажной книги. Полученный фейк остается живым и распространяется по той причине, что современный человек не в состоянии распознать его обманный характер. Ему не хочется прикладывать умственные усилия, ему легче согласиться, что перед ним правда.

В другой своей работе М. Волф пишет: «К счастью, мозг хорошо подготовлен к тому, чтобы изучать множество неестественных вещей из – за его базовой основы. Хорошо известные его базовые принципы, нейропластичность лежат в основе всего практически интересного в чтении – от формирования новых контуров путем соединения старых частей до повторного использования существующий нейронов, до добавления новых и более сложных частей к читательскому контуру со временем. Пластичность также лежит в основе того, что читающий мозг меняется и на него воздействуют основные факторы среды: что он читает, как он читает и как он формируется».

В последнее время уделяется много внимания такой разновидности нарративной практики как рассказывание историй (storytelling) – изложению событий в той последовательности, в котором они произошли. При этом рассказчик, от лица которого излагается история, рассматривает это изложение как истинное. Обычно сторитепллинг включает в себя не только описание, но и объяснение и оценку с элементами самооправдания. Рассказываемые истории должны обладать специфическим качеством «рассказываемости» (tellability), складывающимся из занимательности сюжета, его понятности, но главное – интересе к истории со стороны слушателей, читателей, ее уместности для них.

Storytelling все шире используется в современном бизнесе. Речь идет, прежде всего, о маркетинге и рекламе. Потенциальному и реальному клиенту уже недостаточно информации о потребительских качествах товаров и услуг. Он больше доверяет рассказам таких же людей как они сами о том, как и почему эти товары и услуги помогли им в жизни, в работе или учебе. Не просто отзывы на сайте компании, а именно истории, рассказы о жизненных ситуациях, которые могут интересовать клиентов даже безотносительно товара, который может отходить на второй план. Поэтому сторитепллинг широко используется в брендинге – как товарном, так и корпоративном, в формировании и продви жении брендов регионов и стран, участвуя, тем самым в формировании идентичности жителей и граждан, в политическом брендинге и маркетинге.

Сторителлинг используется также в образовательной практике – рассказы преподавателя о реальных ситуациях, о том, как у него возник интерес к предмету, в каких проектах, разработках, исследованиях по этой тематике он лично участвовал – повышают уровень доверия и интереса обучающихся.

И с очевидностью подлинной стихией сторителлинга являются электронные социальные сети, дающие всем пользователям неисчерпаемые возможности рассказывать истории от своего лица.

Отдельное внимание заслуживает трансмедиальный сторителлинг, порождающий целые миры историй (storyworlds), примерами которых могут служить миры комиксов Марвел, перешедшие в кино, а оттуда и в производство и потреблеение многих товарных линеек. Аналогичным примером может служить «вселенная Гарри Поттера», «Властелина колец», «Звездных войн» и т. п. Это позволяет строить смысловые картины мира. Объединяющие широкий круг клиентов, зрителей, избирателей. Элементами трансмедиального сторителлинга пользовался Р. Рейган в его программе «звездных войн» в противостоянии с «империей зла». Похоже, что примером трансмедиального сторителлинга является и успех В. Зеленского и его партии «Слуга народа», достигнутые во многом благодаря паблицитному капиталу как самого бывшего шоумена, так и телесериалу «Слуга народа», в котором он играл главную роль, и сюжет которого, практически буквально был повторен в реальном приходе В. Зеленского во власть, а название сериала дало название партии, получившей в результате выборов 2019 года полный контроль над украинским парламентом.

В этом связи при всем желании никак нельзя не отметить выдающийся вклад в практику наррации представлений сознания и самосознания психоанализа. И собственно именно с позиций нарративности и можно этот вклад фрейдизма и неофрейдизма. Сам З. Фрейд и его ученики претендовали на статус аналитической философии как научной дисциплины. Однако выработанные в рамках этого учения концепции не удовлетворяют попперовскому критерию принципиальной возможности фальсификации психоаналитических утверждений. Они не опровержимы, поскольку не операционализируются и не поддаются измерениям – в той же степени, что и утверждения в мифологии.

Фрейдизм и является мифологией – что не означает его бесполезность. Роль любой мифологии в том, что ее нарративы претендуют на объяснения. Мифология имеет отношение к реальности в том плане, что она делает реальность реальностью, понятной человеку, для которого главное – снять неопределенность происходящего в мире и с ним самим. Научные термины («электрический ток», «поле тяготения», «сила», «напряжение», «струны», «электромагнитные волны», «шарм» элементарных частиц, и т. д.) изначально – образные метафоры, которые делают терминами науки возможности их операционализировать для наблюдения и измерения. Никто не знает – что такое ток «на самом деле», но его можно включить, выключить и измерить. Метафоры, предложенные психоанализом: Я, Сверх – Я, Оно, Эдипов комплекс, комплекс Электры, Эрос, Танатос, анима и т. д. – операционализации не поддаются, но нарративы с их использованием обладают объясняющей силой.

Именно в логотерапии, дискурсивной практике общения с пациентом и заключается практическое значение психоанализа. И неспроста столь значима для пациента оказывается личность психоаналитика. Феномены «переноса», «идентичности», сложных отношений психоаналитика и пациента – следствия его роли автора нарративов, объясняющих переживания пациента, структурирующих их в связные осмысленные, достаточно рационально выстроенные истории.

Нарративный подход отходит от противопоставления феноменологии потока сознания и бихевиоризма. Но преодолевает ли он разрыв между самостью в 1–м и 3–лицах? Вряд ли. Он устанавливает между ними мост, сохраняя возможности гуманитарных дисциплинарных подходов и сохранения их социально–культурных институциональных применений (в праве, образовании, религии, политике, искусствоведении). Но мост этот достаточно прочный – в том плане, что по нему могут пройти танки цифровых моделей и алгоритмов.

Во всяком случае, источником нарративов (деннетовских «набросков»), их устойчивого стимулирования и воспроизводства выступает культура, благодаря которой человек как интенциональная система предстает пока еще высшей стадией эволюции.

Культура как социальная наррация содержания памяти

Действительно, культура, как уже отмечалосьь, является системой порождения, хранения и трансляции социального опыта. Механизмом фиксации и трансляции этого опыта выступает коммуникация и прежде всего, язык – главное средство общения и взаимопонимания людей. Язык оказывается, как бы, путеводителем по миру культуры, миру ее нормативно – ценностных систем. Без знания соответствующего языка человек не может войти ни в одну культуру: национальную, профессиональную, возрастную. То, на каком языке говорит (и думает) человек – точный признак принадлежности его той или иной культуре. Язык, как средство общения, коммуникации, способствует объединению носителей культуры, отделяет от нее людей, данным языком не владеющих. Здесь имеется в виду не только национальный язык. Научный язык, профессиональный жаргон, блатная «феня», молодежный сленг – достаточно четко выделяют их носителей в обособленные группы, позволяя в любой компании легко узнавать «своих».

Средства языковой коммуникации, развиваясь, играют решающую роль в развитии цивилизации. Достаточно в этой связи вспомнить тот цивилизационный скачок, который был связан с возникновением письменности. Человечество получило новые широчайшие возможности хранения и передачи своего опыта – не только с помощью традиции, фольклора, устного общения, но и с помощью письменных свидетельств, рецептов, документов и прочих текстов. Человечество получило писанную историю. Возник новый вид художественного творчества – литература. Изобретение же печати позволило тиражировать тексты, что привело к революции в социальной коммуникации. В настоящее время, благодаря радио, телевидению, компьютеризации, бурному развитию информационных технологий мы переживаем новый виток в развитии цивилизации, ведущий к формированию общечеловеческой культуры.

И во всех его ипостасях язык служит закреплению памяти с помощью соответствующих практик наррации. Лауреат Нобелевской премии А. Акерлоф выделяет несколько характеристик нарративов:

• нарративы дают нам возможность иметь концептуальное понимание внутренней и внешней среды, предоставляя простые ментальные модели причинно – следственных переходов,

• нарративы фокусируют внимание на конкретных типах событий и конкретных типах причин и следствий вокруг этих событий,

• акцентируя конкретные каузальные связи, нарративы помогают нам предсказывать будущие события,

• нарративы интерпретируют интенции людей, уменьшая наше напряжение в случае неопределенности,

• нарративы приписывают людям социальные роли, создают социальные идентичности, формирующие мотивы и цели,

• с помощью социальных идентичностей, нарративы поддерживают властные отношения между людьми,

• нарративы обучают социальным нормам, что помогает нам понять, почему они важны, и когда нужно наказывать других, которые им не подчиняются.

Не следует забывать и о завлекательном и даже развлекательном характере нарративов. В дописьменном обществе только фольклорные нарративы обеспечивали освоение культурного опыта и социализацию. В книге о будущем, изданной корпорацией Интел, говорится: «Изменить будущее можно, изменив нарратив. Измените представления будущего, каким его видят люди. Поменяйте это, и вы измените будущее. Все остальное слишком сложно и находится вне личностного контроля, однако просто поменяйте историю, которую мы рассказываем себе о будущем, и вы измените само это будущее». Сегодня крупные корпорации, военные службы привлекают фантастов и футурологов для разработки сценариев, до которых не додумались военные и спецслужбы.

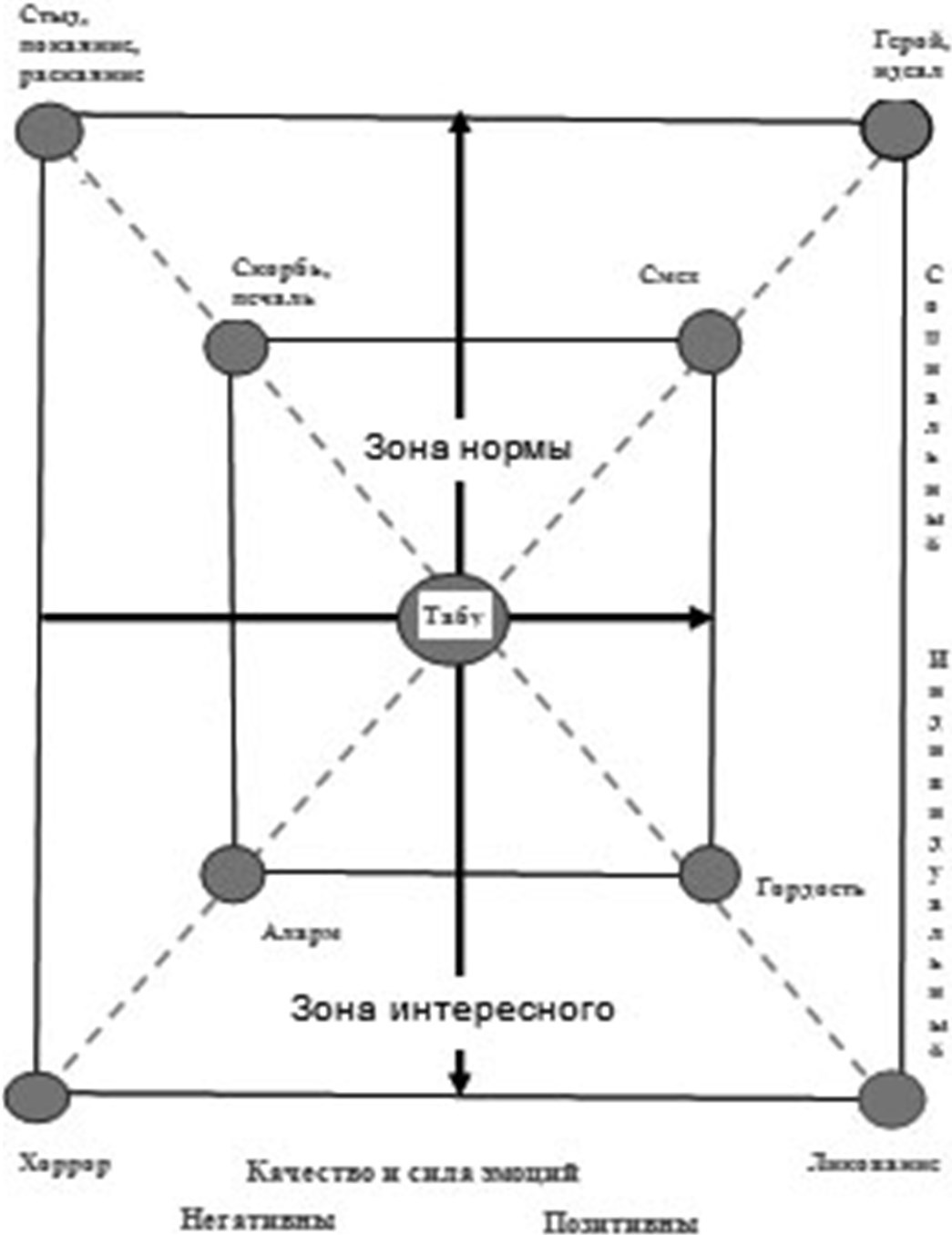

Многими исследователями и неоднократно обращалось внимание на то, что набор механизмов наррации ограничен и поддается систематизации. Более того, эти схемы наррации оказываются универсальными для смыслообразования, практически, в любых сферах социально – культурной деятельности. Так, выявленные В.Я. Проппом на материале афанасьевского корпуса русских сказок чуть больше 30 элементов сюжетосложения (названных им «функциями»), оказались релевантными для моделирования искусственного интеллекта. Традиционные жанры эпоса были применены В. Цымбурским для описания специфики культурно – цивилизационных идентичностей. А классические приемы риторики позволили Д. Макклоски выявить и описать механизмы развития экономической теории. Обобщение этого круга идей позволяет выявить некий экстракт – своеобразное пространство наррративного смыслообразования (см. Рис. 3.2.).

Важно подчеркнуть, что модель представлена не в виде диаграммы, а именно пространства, определяемого двумя осями, это пространство задающими, что позволяет квалифицировать сюжетосложение, прослеживать его динамику.

Горизонтальная ось представленной модели связана с ключевой ролью эмоционально – оценочных факторов смыслообразования: эмоций разной силы и качества. Согласно известной концепции П.В. Симонова, качество и сила эмоций (Э) зависят от потребности решить некую проблему (П) и разности информационного (знаниевого) потенциала – между имеющейся информацией (Ии) и информацией, необходимой для решения проблемы, снимающей неопределенность (Ин):

Э = П (Ии – Ин)

Рис. 3.2. Ценностно – нормативная модель нарративного смыслообразования

Чем сильнее потребность, тем сильнее эмоциональное переживание. И, если имеющегося знания достаточно, то эмоция положительна, а если – недостаточна, то эмоция негативна (от дискомфорта и тревожности до страха, ужаса и паники).

Вертикальная ось связана с соотношением индивидуального и социально – группового уровня оценки и переживания.

В свою очередь, диагонали позволяют прослеживать перформативные установки наррации. Диагональ «левый низ – правый верх» представляет «когнитивную» линию установки на противостояние неопределенности, борьбу с нею, крайним проявлением чего является насилие. Герой, защитник в этом противостоянии способен проявить сверхнормативное насилие. Другой – разрушительной крайностью выступает хоррор, ужас бессилия перед разрушительной силой. Крайние точки этой диагонали демонстрируют отношение к такому сверх – нормативному насилию: позитивно – конструктивному со стороны героя и негативно – разрушительному со стороны стихии или врага. Диагональ «левый верх – правый низ» прослеживает моральные установки на выражение ответственности социализированной личности: от стыда и раскаяния до гордости за торжество желаемого должного и ликующей сопричастности.

Выделенные в модели узлы позволяют обозначить определенные формы наррации, их основную тематику, а также зону нормативности (внутренний квадрат) – свою для каждой конкретной культуры, сферы деятельности и связанного с ними социума. Одновременно фиксируется и «зона интересного» – нарраций, порождающих повышенный интерес (новости, слухи, эпатаж), поскольку их тематизация выходит за рамки нормативного, которое обычно интерес не вызывает.

Как координатные оси, так и диагонали пересекаются в точке отсчета любой культуры – системы запретов. Ограничения, табуирование задают первичное социальное нормирование, свойственное культуре как определенному способу жизни конкретного социума, отличающего его от других. Эмоционально негативные отклонения от нормы связаны с переживаниями и соответствующими нарративами на социальном уровне – от скорби и печали до стыда и покаяния, а на индивидуальном – от тревоги до ужаса. Позитивные эмоции связаны с торжеством разделяемых представлений о желаемом должном: на социальном уровне от смеховой радости этого торжества до прославления идеального героя, а на индивидуальном – до гордости за сопричастность.

Главное же в данном контексте— то, что представленная модель увязывает в целостной картине традиционные культурно – исторические темы, определяющие осмысление социальной реальности, историческое наследие и культурную идентичность. Традиционные тематические компоненты хорошо известны: отцы – основатели, герои, жертвы, исторически значимые места, события, даты с ними связанные и т. п.

Более того, данная модель открывает возможности построения аналитических профилей нарративных практик различного уровня и масштаба: национальных, этнических, профессиональных культур и субкультур, их сопоставления. Действительно, традиционные тематические компоненты культурных идентичностей, исторической памяти хорошо известны: отцы – основатели, герои, жертвы, события и места, с ними связанные, важные для памяти гордости и скорби. Связанные с ними нарративы занимают свои вполне определенные места в пространстве предложенной модели.

Так, уже предварительные исследования показывают, что российской культуре, осмыслению ее истории в большей степени свойственны торжествующие исторические наррации, чем наррации скорби, печали раскаяния, чем, например, германской, что требует обоснования анализа выявления факторов такой акцентуации. В первом приближении, за такой акцентуацией стоит исторический опыт выживания в критических ситуациях, требующего экстраординарных усилий: героическое и сакральное сверхнормативно. В этом плане, нравственный максимализм и страстотерпение в применении к власти приводят к ультрапарадоксальному единству взаимоисключющих характеристик. Профанные нормы не распространяются на власть. Поэтому, с одной стороны, она непререкаемо сакральна, а с другой – ее можно обманывать, не выполнять обязательства, красть. Не случайно на Руси самодержец – предмет искреннего поклонения, помазанник Божий, отец родной, и почти одновременно – проклинаемый всеми злодей, а то и Антихрист. «Сама по себе власть, по крайней мере власть самодержавная, – это нечто, находящееся либо вне человеческого мира, либо ниже его, но во всяком случае в него как бы и не входящее. Благословение здесь очень трудно отделить от проклятия», – писал С.С. Аверинцев.

Социальная (похоже – не только) реальность нарративна и зависит от ценностно – нормативных операторов, задающих контекст осмысления, сводящих личностные переживания в фокус. социальных значений, закрепляя это повторами. По сути речь идет об упорядочении хаоса, преодолении неопределенности и связанных с ними фобий, аларма, сводя различные точки зрения (распределенное знание индивидуальных монад) к общему порядку осмысленной картины мира. Именно смысловая наррация обеспечивает содержание (контент) действия культуры как «машины» смыслообразования и формирования определенных типов идентичности.

Содержание исторической памяти стандартно и хорошо известно:

– миф основания, происхождения социума;

– отцы – основатели;

– выдающиеся исторические деятели

– деятели культуры, искусства, науки, выдающиеся изобретатели, инженеры;

– великие, славные события;

– великие герои – триумфаторы;

– великие жертвы;

– связанные со всем предыдущим места и даты.

Типологическим примером развертывания исторической памяти может служить нарратив «Великой – Исторической – Победы – Над – Смертельным – Врагом», в котором реализуется структурирование осмысления в модели «Герой – Враг – Жертва». Герой борется с Врагом, чтобы спасти Жертву. При этом Жертва может представь в двух образах: как victim, т. е. жертва – от – чего(кого) – то, и как sacrifci e – жертва – во – имя – чего – (кого) – то.

Практики воспроизводства и трансляции исторической памяти по сути дела представляют собой социальную коммуникацию, в которой: транслируются представления о происхождении данного социума (рода, племени, нации), важнейших событиях, славятся герои, внушается гордость за своих предков, задаются образцы нравственного поведения, отличия от соседей и чужеземцев, позволяя позиционировать данный социум, его представителей в пространстве и времени.

В традиционном обществе эти функции обеспечивались ритуальными, религиозными практиками, фольклором. Не малую роль играли сказки, легенды, хроники, былины, эпос. С их помощью выстраивалась и транслировалась новым и новым поколениям устойчивая смысловая картина мира, органическая целостность социальной жизни, различных ее форм.

В обществе модерна на первый план стал выходить городской образ жизни, на историческую арену вышло третье сословие, началось формирование наций: неспроста в подавляющем большинстве языков слово «гражданин» восходит к слову «горожанин» (Bürger, bourgeois, citoyen, citizen). В этой ситуации традиционные практики сохранились, но к ним добавились и на первый план вышли образование, гуманитарные науки, искусство, СМИ, индустрии развлечений, а в XX веке – спорт. Результатом такого мощного и разветвленного формирования исторической памяти стали секулярность, «разволшебствление» мифа происхождения, распад синкертизма на различные сферы деятельности со своим этосом.