1992

1 января

Утром просыпаюсь в мансарде у Четвинд-Питта с твердым убеждением, что ровно через шестьдесят секунд в гостиной двумя этажами ниже зазвонит телефон и отец сообщит мне некие неприятные новости. Разумеется, ничего такого не будет, это просто дурной сон, а не какое-то предвидение, потому что я не обладаю сверхъестественными способностями. А вдруг отец позвонит из-за смерти Пенхалигона? Вдруг Пенхалигон что-то такое написал в предсмертной записке и полицейские из Труро уже побеседовали с отцом? Нет, это приступ паранойи, обычное явление после кокаина, однако на всякий случай, просто на всякий случай, я встаю, накидываю халат и спускаюсь в гостиную; шторы еще задернуты, а телефон на столике молчит и явно собирается молчать и дальше. Из комнаты Четвинд-Питта доносится «In a Silent Way» Майлза Дэвиса, очевидно, для поддержания образа виггера. В гостиной ни души, зато полно мусора: бокалы из-под вина, пепельницы, обертки и коробки из-под еды, а на винтовке времен Бурской войны болтаются шелковые трусы-боксеры. Когда я ночью вернулся домой, три укуренных мушкетера и девочки-подпевочки вовсю развлекались, так что я прямиком отправился спать.

Опираюсь на спинку дивана, слежу за телефоном.

На часах 09:36. По британскому времени – 08:36.

Папа вглядывается поверх очков в оставленный мною номер телефона.

+36 для Швейцарии; код региона; цифры телефона шале…

«Да, – скажу я, – Джонни действительно иногда играл в карты».

С друзьями. Чтобы отдохнуть после напряженной недели.

Но выигрыш за вечер не превышал пятидесяти фунтов. Ерунда, деньги на пиво.

«Сколько? Тысячи?» Я недоверчиво рассмеюсь.

«Нет, папа, это не отдых. Это безумие». Ну, то есть…

«Он, наверное, связался с дурной компанией».

09:37. Литой пластмассовый телефон невинно молчит.

Если он не зазвонит до 09:40, значит я просто сам себя пугаю…

09:45. Все по-прежнему спокойно. Слава богу! С кокаином пора завязывать – на время, а то и навсегда. Йети не зря предупреждал о паранойе. Завтрак с апельсиновым соком и интенсивные занятия лыжным спортом быстро удалят из организма все токсины, так что…

Звонит телефон. Я хватаю трубку:

– Папа?

– Доброе утро… Хьюго? Это ты?

Черт побери, это действительно отец.

– Папа! Ты как?

– Несколько озадачен. Как ты узнал, что это я?

Хороший вопрос.

– У Руфуса есть определитель номера, – отвечаю я. – Так что… э-э-э… с Новым годом! У вас все нормально?

– И тебя тоже с Новым годом, Хьюго. Мы можем поговорить?

У отца напряженный тон. Что-то неладно.

– Да, конечно.

– Вчера случилась странная штука. В обед я смотрел программу бизнес-новостей, и тут вдруг звонят из полиции. Женщина-следователь, представляешь? Из Скотленд-Ярда!

– Надо же. – Думай, думай, думай! Но пока ничего не ясно.

– Некая Шейла Янг, глава управления по розыску произведений искусства и антиквариата. Я понятия не имел, что существует нечто подобное, но оказывается, если украдут «Кувшинки» Моне, то расследование поручат именно этому управлению.

Либо Бернард Крибель меня заложил, либо кто-то заложил Крибеля.

– Как интересно. А тебе она зачем звонила?

– Вообще-то, Хьюго, она хотела переговорить с тобой.

– О чем? Я не крал Моне.

Отец издает встревоженный смешок:

– Видишь ли, она мне ничего толком не рассказала. Я объяснил, что ты в Швейцарии, и она очень просила тебя позвонить ей, как только ты вернешься, «чтобы помочь в расследовании одного дела».

– А ты уверен, что это не чей-то дурацкий розыгрыш?

– Нет, на розыгрыш не похоже. Слышно было, что она звонит из офиса.

– Ну, раз так, то я позвоню следователю Шейле Янг, как только вернусь. Может, из библиотеки Хамбер-колледжа похитили какой-то манускрипт? Там много редких книг. Или… нет, гадать бесполезно, но я сгораю от любопытства.

– Вот и славно. Только, знаешь… маме я ничего не говорил.

– Очень деликатно с твоей стороны. Не волнуйся, расскажи ей, если хочешь. А если я угожу в Уормвуд-Скрабс, она сможет организовать кампанию «Свободу Хьюго!».

Отец смеется уже веселее:

– Ага, и я тоже туда приду со своим плакатом!

– Класс! Итак, если не считать того, что Интерпол допытывается у тебя о местопребывании сына, известного криминального авторитета, все остальное нормально?

– Да, все в полном порядке. Третьего января я снова выхожу на работу, а мама с ног сбилась у себя в театре, праздники же, сплошные пантомимы. Кстати, может, встретить тебя в аэропорту?

– Спасибо, пап, но меня Фицсиммонс подбросит, за ним все равно пришлют водителя. Ну ладно, увидимся дней через восемь, тогда и разберемся в этой таинственной истории.

Поднимаюсь в мансарду, а в уме со скоростью двадцать четыре кадра в секунду прокручиваются самые различные сценарии: бригадный генерал умер, и его душеприказчик задается вопросом, о каких именно ценных марках так волновался покойный; сестру Первис расспрашивают, кто именно посещал бригадного генерала в последнее время; Крибель называет имя Маркуса Анидра; просматривают записи камер видеонаблюдения; меня опознают; Шейла Янг вызывает меня на собеседование под протокол; я все отрицаю, но Крибель из-за двустороннего зеркала заявляет: «Это он». Официальное обвинение; отказ в освобождении под залог; исключение из Кембриджа; четыре года за кражу и мошенничество, два из них условно; если день не богат новостями, я попадаю на первую полосу центральных газет: «Выпускник Ричмондской школы похищает состояние у жертвы инсульта»; восемнадцать месяцев спустя – досрочное освобождение с отметкой о судимости. Единственное возможное трудоустройство: смотритель парковки.

Протираю пятачок в затянутом изморозью стекле мансардного окна. Заснеженные крыши, «Отель ле зюд», крутые вершины. Снегопад еще не начался, но гранитное небо полнится обещаниями. Первое января.

Стрелка компаса дрожит. Я это чувствую.

Куда она укажет? В тюрьму? Или куда-то еще?

Мадам Константен не заводит разговоров со случайными людьми.

Очень хочется верить. Снизу доносятся тяжелые шаги, заячьи, вприпрыжку. Куинн.

Он поднимается быстро, как разочарованный бронтозавр.

Следователь Шейла Янг – не ловушка, а катализатор.

«Собирай вещички, – подсказывает инстинкт. – Будь наготове. Жди».

Подчиняюсь инстинкту, потом нахожу в «Волшебной горе» место, где вчера остановился.

Обитель греха пробуждается. Фицсиммонс этажом ниже орет: «Я быстро, только душ приму!» Просыпается бойлер, ревут трубы, в душе плещет вода; женщины переговариваются на каком-то африканском наречии; слышен низкий смех; Четвинд-Питт провозглашает: «Доброе утро, Оливер Куинн! Ну как? То, что доктор прописал, правда?» Одна из женщин – Шенди? – говорит: «Руфус, я позвоню нашему агенту, сообщу, что с нами все в порядке». Кто-то спускается в гостиную; из радио на кухне раздается «One Night in Bangkok»; Фицсиммонс выходит из душа, на лестничной площадке мужской голос бубнит: «А наш стипендиат заперся в своей клетушке… ага, по телефону говорил… Ну, пусть себе дуется…» Мне хочется крикнуть, что я вовсе не дуюсь и очень даже рад, что они вчера оттянулись не по-детски, но к чему тратить силы, развеивая ошибочные предположения? Кто-то насвистывает, кипит чайник, а потом раздается выкрик, точнее, хриплый визг:

– Охренеть!

Я настораживаюсь. Пару секунд все тихо… Во второй раз этим странным утром я ощущаю необъяснимую уверенность, будто сейчас что-то произойдет. Как по писаному. Во второй раз подчиняюсь инстинкту: закрываю «Волшебную гору» и прячу ее в рюкзак. Одна из негритянок что-то говорит, но так быстро и тихо, что я ничего не разбираю, и тут же по лестнице – топ-топ-топ, и на площадке звучит вопль Четвинд-Питта:

– Тысячу долларов? Тысячу долларов им подавай?! Каждой?!

Ха, наконец-то до них дошло. Гони денежку. Как в лучших песнях – не догадываешься о следующей строке, пока она не спета, и тогда становится ясно, что ничего другого и быть не могло.

Фицсиммонс: «Ни хера себе шуточки!»

Четвинд-Питт: «Фиг тебе, это не шуточки!»

Куинн: «Но они же… не сказали, что они проститутки!»

Четвинд-Питт: «Да они и на проституток не похожи!»

Фицсиммонс: «Но у меня нет тысячи долларов! Во всяком случае, здесь».

Куинн: «И у меня нет. А если б и была, то я бы не отдал».

Меня так и подмывает выйти из мансарды, спуститься по лестнице и бодро спросить: «Ну, Ромео, вам на завтрак что готовить – болтунью или глазунью?», но звонок Шенди ее «агенту» – сирена противоугонной сигнализации, в ослепительном мигании фар завывающая: «Сутенер!» По счастливой случайности у меня в мансарде есть коробка с парой новых ботинок «Тимберленд», но в данном случае счастливая случайность здесь ни при чем.

Четвинд-Питт: «Это вымогательство. Пошлем их нахер».

Фицсиммонс: «Согласен. Они видели, что мы при деньгах, и решили сорвать кус побольше».

Куинн: «Но если мы откажемся, то они…»

Четвинд-Питт: «Что? Забьют нас до смерти тампонами и губной помадой? Нет уж, решать нам: пошли вон – значит пошли вон. Тут Европа, а не Момбаса или еще хрен знает что. На чьей стороне будет швейцарская полиция? На нашей или этих грязных южносахарских шлюх?»

Я морщусь. Извлекаю из подпольного банка свои активы, добавляю к паспорту в бумажнике пачку банкнот. Засовываю бумажник во внутренний карман лыжной куртки, размышляя о том, что, хотя глупцами рождаются и богачи, и бедняки, утонченное воспитание здорово оглупляет, а вот тяжелое детство как бы купирует глупость, в силу дарвиновских законов выживания. Именно поэтому элита и нуждается в профилактической защите в форме хреновых государственных школ, чтобы умные дети с рабочих окраин не вытеснили богачей с привилегированной территории. Внизу, перекрикивая друг друга, звучат гневные голоса с английским и африканским выговором. С улицы доносится автомобильный гудок. Выглядываю в окно, вижу серый «хёндэ» с шапкой снега на крыше, медленно ползущий в нашу сторону, явно с дурными намерениями. Разумеется, он останавливается у шато Четвинд-Питтов, поперек подъездной дорожки. Из него вылезают два амбала в дубленках. Затем появляется Кенди, Шенди или Менди и впускает их в дом…

Гвалт в гостиной стихает.

– Эй, вы, валите отсюда немедленно, – орет Руфус Четвинд-Питт, – иначе я вызову полицию!

Какой-то выпендрежный немец-психопат гнусаво произносит:

– Вы, мальчики, отужинали в чудесном ресторане. Пора платить по счету.

Четвинд-Питт:

– Но они же не сказали, что они шлюхи!

Выпендрежный немец-психопат:

– А вы не сказали, что сделаны из пенисного йогурта. Тебя Руфус зовут?

– Не твое дело, мудак, как меня…

– Неуважительное отношение к собеседнику только вредит делу, Руфус.

– Убирайтесь – отсюда – немедленно!

– К сожалению, вы должны нам три тысячи долларов.

Четвинд-Питт:

– Правда? Хорошо, посмотрим, что скажет полиция…

Оглушительный грохот и звон, – похоже, разбивается телевизор. Или падает книжный шкаф со стеклянными дверцами. Бах-трах-тарарах – бокалы, посуда, картины и зеркала; Генри Киссинджеру не уцелеть. Четвинд-Питт визжит:

– Руку, руку отпусти, гад!

Невнятный ответ на невнятный вопрос.

Выпендрежный немец-психопат:

– НЕ СЛЫШУ, РУФУС!

– Мы заплатим, – хнычет Четвинд-Питт, – заплатим…

– Конечно заплатите. Однако по твоей вине Шенди пришлось вызывать нас, так что плата будет выше. Как это по-английски – плата за вызов на дом? В любом бизнесе следует окупать расходы. Эй, ты! Да, ты. Как тебя зовут?

– О-о-олли, – лепечет Олли Куинн.

– У моей второй жены была чихуахуа по кличке Олли. Мерзавка меня укусила, и я бросил ее в… scheisse, как называется эта штука, где лифт ходит то вверх, то вниз? Такая большая яма. Олли, я тебя спрашиваю, как это будет по-английски?

– Лифтовая шахта?

– Точно. Я бросил Олли в лифтовую шахту. Так что ты, Олли, лучше меня не кусай. Значит, так: сейчас вы соберете свои денежки.

– Мои… мои… мои – что? – пролепетал Куинн.

– Денежки. Фонды. Наличные средства. Ты, Руфус и ваш дружок. Если мы сочтем сумму достаточной для оплаты вызова, то оставим вас праздновать Новый год. Если же нет, придется придумать иной способ помочь вам выплатить долг.

Одна из женщин что-то говорит, слышится невнятное бормотание, и через пару секунд выпендрежный немец-психопат кричит:

– Эй, четвертый Битл, присоединяйся к нам! Тебе ничего не грозит, если, конечно, не станешь геройствовать.

Я беззвучно открываю окно – ну и стужа! – и осторожно перекидываю ноги через подоконник. Просто кадры из «Головокружения» Хичкока; альпийские крыши, по которым собираешься соскользнуть на землю, выглядят круче, чем когда любуешься ими снизу. Хотя над кухней крыша шале Четвинд-Питтов пологая, я рискую через пятнадцать секунд стать обладателем переломанных ног.

– Лэм? – окликает меня Фицсиммонс с лестничной площадки. – Деньги, которые ты выиграл у Руфуса… Они ему нужны. У них ножи, Хьюго! Хьюго, ты слышишь?

Вцепившись в подоконник, я опускаюсь на черепицу.

Пять, четыре, три, два, один…

Двери «Ле Крока» заперты, внутри темно и Холли Сайкс нет. Наверное, сегодня бар закрыт и Холли придет убирать только завтра утром. Господи, почему я не взял у нее номер телефона?! Ковыляю на городскую площадь, но даже в самом центре Ла-Фонтен-Сент-Аньес пусто, точно перед концом света: туристов почти не видно, машин и того меньше, нет даже человека-гориллы с его блинами, и практически на всех магазинах висят таблички «Fermé». В чем дело? В прошлом году первого января город так и гудел. Низкое небо висит грудой серых промокших матрасов. Захожу в кондитерскую «Паланш-де-ла-Кретта», заказываю кофе и пирожное «карак», сажусь в угол у окна, не обращая внимания на ноющую лодыжку. Следователь Шейла Янг вряд ли сегодня вспомнит обо мне. Как быть? Что делать дальше? Притвориться Маркусом Анидром? Паспорт на его имя лежит в камере хранения на Юстонском вокзале, в Лондоне. Так, автобусом до Женевы, поездом в Амстердам или в Париж, паромом на воздушной подушке через пролив, самолетом в Панаму; Карибские острова… Наняться на яхту…

Да ладно. Неужели я разом покончу с прошлой жизнью?

И никогда больше не увижу родных? Как-то чересчур внезапно…

Нет, кажется, сценарий такого не предусматривает…

За окном, отделенный от меня тремя футами тротуара и стеклом, проходит Олли Куинн в сопровождении какого-то бодрячка в дубленке. Видно, помощник выпендрежного немца-психопата. Олли бледный и весь какой-то больной. Они шествуют мимо телефонной будки, где вчера Олли истерил из-за Несс, и входят в вестибюль «Свиссбанка», где живут банкоматы. Там Куинн снимает деньги с трех разных карточек, а потом его под конвоем ведут обратно. Я прикрываюсь удачно подвернувшейся газетой. Обычный человек терзался бы угрызениями совести или злорадствовал бы, но я смотрю на эту парочку, будто на сцену из сериала «Инспектор Морс».

– Доброе утро, пижон, – говорит Холли, держа в руках чашку горячего шоколада. Она прекрасна. Она самодостаточна. Она в красном берете. Она очень проницательна. – Ну, что еще стряслось?

– У меня все прекрасно, – непонятно почему возражаю я.

– Можно мне присесть? Или вы кого-то ждете?

– Да. Нет. Прошу вас. Садитесь. Я никого не жду.

Она снимает лыжную куртку – ту самую, мятно-зеленую, – садится напротив, кладет на стол красный берет, разматывает кремовый шарф на шее, сворачивает его в клубок и накрывает им берет.

– Я только что заходил в бар, – признаюсь я, – но решил, что вы, наверное, катаетесь на лыжах.

– Склоны закрыты. Надвигается буран.

Я гляжу в окно:

– Какой буран?

– Надо слушать местное радио.

– Кто ж выдержит столько повторов «One Night in Bangkok»?

Она невозмутимо помешивает шоколад.

– Вам бы лучше вернуться домой – через час здесь будет нулевая видимость. А тогда даже в трех ярдах ничего не разглядеть. Ослепительная белая мгла.

Она отправляет в рот ложечку пены и ждет, когда я расскажу, что со мной стряслось.

– Я только что выехал из отеля «Четвинд-Питт».

– На вашем месте я бы снова туда заехала.

Я издаю гудение подбитого самолета:

– Проблематично.

– Скандал в семействе пижонистого кобелины Руфуса?

Я наклоняюсь к ней:

– Они сняли девиц в клубе «Вальпурга», а те оказались проститутками. И сутенеры этих девиц в данный момент выжимают из ребят все до последнего сантима. Я сбежал через аварийный выход.

Холли не выказывает ни малейшего удивления: на лыжных курортах такое случается сплошь и рядом.

– Ну и каковы же ваши планы на будущее?

Я гляжу в ее серьезные глаза. Разрывная пуля счастья прошивает мне нутро.

– Пока не знаю.

Она делает глоток шоколада, и мне очень жаль, что этот шоколад – не я.

– А вы, похоже, не особо волнуетесь; я бы на вашем месте так не смогла.

Я отпиваю кофе. Где-то в пекарне шкворчит сковорода.

– Я не могу этого объяснить. Какой-то… неминуемый метаморфоз. – Очевидно, что Холли меня не понимает, но я ее не виню. – Вот у вас когда-нибудь было… ну, так, что вы о чем-то знаете, хотя знать этого не можете… Или… или исчезнувшее время. Не в смысле «ох, как время летит!», а как при гипнозе… – я прищелкиваю пальцами, – раз – и пары часов как не бывало? Буквально за миг, за один удар сердца. Возможно, исчезнувшее время – просто отвлекающий маневр, но я отчетливо ощущаю, что моя жизнь меняется. Метаморфоз. Другого слова не подыскать. А у вас отлично получается не показывать виду, что я вас пугаю, но ведь я сейчас несу совершеннейшую, совершеннейшую, совершеннейшую чушь…

– Слишком много «совершеннейших». Не забывайте, я работаю в баре.

Я борюсь с отчаянным желанием перегнуться через стол и поцеловать ее. А она даст мне пощечину. Скармливаю кофе еще кусочек сахара.

Она спрашивает:

– А где вы собираетесь жить во время этого самого метаморфоза?

Я пожимаю плечами:

– Он властвует надо мной. А я над ним не властен.

– Звучит прикольно, но это не ответ. Автобусы сейчас не ходят, а в гостиницах нет мест.

– Да, очень несвоевременный буран.

– Есть и еще кое-что, о чем вы не упоминаете.

– Ну да, тонны всякой всячины! Но о ней я, наверное, никому и никогда не расскажу.

Холли отводит глаза, принимая какое-то решение…

Когда мы уходим с городской площади, над крышами кружат мелкие колючие снежинки, но спустя сотню ярдов и два поворота словно бы включается гигантский снегомет размером с гору и засыпает долину огромными бухтами снега. Снег забивается в нос, в глаза и в подмышки; буран воет в спину, влетает следом за нами под каменную арку, в замызганный дворик, уставленный мусорными баками, наполовину занесенными снегом, снегом, снегом… Холли возится с ключом, и наконец мы входим в подъезд, а снег врывается в дверь и ветер дико свистит, пока Холли не захлопывает дверь; неожиданно все стихает. Небольшая прихожая, горный велосипед, лестница, ведущая наверх. Щеки у Холли густо-алые, румяные от мороза. Она слишком худенькая: будь я ее матерью, пичкал бы ее всякими питательными лакомствами. Мы снимаем куртки и сапоги, и Холли кивает на лестницу, обитую ковролином. Наверху маленькая светлая квартирка с бумажными абажурами и скрипучими половицами, покрытыми лаком. Жилище Холли куда проще моей комнаты в Хамбер-колледже, интерьер 1970-х, а не 1570-х, но в этом отношении я ей завидую. Все очень опрятное, мебели мало: в большой комнате – древний телевизор, допотопный видеомагнитофон, видавшая виды софа, бескаркасное кресло-мешок, низенький столик, аккуратная стопка книг в углу и больше ничего. Обстановка крохотной кухоньки тоже минималистическая: на сушилке одна тарелка, одна плошка, одна чашка, один нож, одна ложка и одна вилка. На полочке горшки с розмарином и шалфеем. Пахнет поджаренным хлебом, сигаретами и кофе. Единственная уступка декоративности – небольшая картина маслом, бледно-голубой домик на зеленом берегу над серебристой океанской гладью. Из большого окна, должно быть, открывается чудесный вид, но сегодня за окном только буран, словно белый шум на экране ненастроенного телевизора.

– Невероятно, – говорю я. – Какой снегопад!

– Буран, – пожимает плечами Холли, наливая в чайник воду. – Бывает. Что у вас с ногой? Вы хромаете.

– Свою прежнюю обитель я покинул, как Человек-паук.

– И приземлился, как мешок картошки?

– Я болел, когда мой скаутский отряд учили прыжкам с крыш при побеге от злобных сутенеров.

– У меня есть эластичный бинт, могу одолжить. Но сперва… – Она открывает дверь в крохотную каморку с окном не больше крышки от обувной коробки. – Вот. Месяц назад у меня гостила сестра, спала здесь, на диванных подушках и одеялах.

– Тут тепло и сухо. – Я опускаю сумку на пол каморки. – Великолепно!

– Вот и хорошо. Значит, я сплю у себя, а вы здесь. Ясно?

– Ясно. – Когда женщина в тебе заинтересована, она непременно дает это понять; если же нет, то ни одеколон, ни подарки, ни сладкие речи не заставят ее передумать. – Огромное вам спасибо. Нет, я серьезно. Не знаю, что бы я сейчас делал, если бы вы надо мной не сжалились.

– Ничего, выжили бы. Такие, как вы, всегда выживают.

Я смотрю на нее:

– Такие, как я?

Она только фыркает.

– Ради бога, Лэм! Бинтуйте, а не накладывайте турникет. – Холли не впечатляют мои познания в медицине. – Похоже, вы пропустили и занятия по оказанию первой помощи. И нашивки «Юный доктор» у вас нет. Погодите, а вы хоть какие-то скаутские нашивки заработали? Нет, не отвечайте, и так все ясно. Ладно. – Она тушит окурок. – Дайте-ка я сама. Но если вздумаете отпускать дурацкие шуточки насчет медсестричек, то получите по другой лодыжке вон той доской для резки хлеба.

– Что вы, что вы! Никаких шуток!

– Ногу на стул. Я не собираюсь вставать перед вами на колени.

Она разматывает неуклюжую повязку, удивляется моему неумению. Без носка распухшая лодыжка выглядит странной, голой и очень непривлекательной, особенно в пальцах Холли.

– Вот, для начала разотрите ушиб кремом с арникой – он отлично помогает при растяжениях и синяках.

Она подает мне тюбик. Я подчиняюсь, и, когда лодыжка лоснится от крема, Холли умело накладывает повязку – тугую, но не слишком, а в самый раз. Я смотрю на ее пальцы, на завитки черных кудрей, на выразительное лицо, скрывающее и отражающее перемены настроения. Это не похоть. Похоть получает желаемое и на мягких лапах уходит лесом. Любовь куда требовательней. Она требует круглосуточного внимания и заботы, защиты, обручальных колец, клятв, совместного счета в банке; ароматических свечей в день рождения; страхования жизни. Детей. Любовь – диктатор. Мне все это известно, но раскаленное горнило моей груди ревет: ты ты ты ты ты, и я ровным счетом ничего не могу с этим поделать.

Ветер ломится в оконное стекло.

– Не слишком туго? – спрашивает Холли.

– Идеально, – говорю я.

– Как снежинки в хрустальном шаре, – говорит Холли, глядя на буран.

Она рассказывает об охотниках за НЛО, которые приезжают в Сент-Аньес, почему-то воспоминает, как собирала клубнику в Кенте и виноград в Бордо; говорит, что беспорядки в Северной Ирландии не прекратятся до тех пор, пока в школах не покончат с сегрегацией; а однажды она прошла на лыжах по долине, которую три минуты спустя погребла снежная лавина. Я закуриваю и рассказываю, как в Кашмире опоздал на автобус в Ладакх, а его занесло и он сорвался в пропасть глубиной пятьсот футов; объясняю, почему жители Кембриджа ненавидят студентов; почему на колесе рулетки есть ноль; как прекрасно летом в шесть утра идти на веслах по Темзе. Мы вспоминаем первые самостоятельно купленные синглы, спорим о достоинствах «Экзорциста» и «Сияния», обсуждаем планетарии и Музей мадам Тюссо – в общем, болтаем о всякой ерунде, но на Холли Сайкс при этом очень приятно смотреть. Я снова вытряхиваю полную пепельницу. Холли спрашивает о моей трехмесячной стажировке в Блайтвуд-колледже, на севере штата Нью-Йорк, и я излагаю основные факты в несколько подредактированном виде, в том числе и эпизод с охотником, который подстрелил меня, приняв за оленя. Она рассказывает, что ее подруга Гвин прошлым летом работала в летнем лагере в Колорадо. Я в ответ вспоминаю, как Барт Симпсон звонит Мардж из летнего лагеря и заявляет: «Я больше не боюсь смерти», а Холли спрашивает, кто такой Барт Симпсон, и мне приходится объяснять. О Talking Heads она говорит, как католичка о любимых святых. Неожиданно выясняется, что время обеденное. Из половины пакета муки и остатков, завалявшихся в холодильнике, я готовлю пиццу, чем произвожу на Холли сильное впечатление, хотя она старается этого не показывать. Баклажан, помидоры, сыр, соус песто и дижонская горчица. В холодильнике есть бутылка вина, но я подаю на стол воду, чтобы Холли не подумала, будто я хочу ее подпоить. Я спрашиваю, не вегетарианка ли она, потому что даже бульонные кубики вегетарианские. Да, она действительно вегетарианка; она рассказывает, как в шестнадцать лет гостила в Ирландии у своей двоюродной бабушки Эйлиш и как однажды «мимо прошла блеющая овца, а я вдруг поняла, что ем ее детей». Я говорю, что люди предпочитают не задумываться о неприятных истинах. Потом я мою посуду – «плата за проживание», – и тут выясняется, что Холли никогда не играла в трик-трак, и я фломастером рисую игральную доску на внутренней стороне коробки из-под «Витабикса». Холли находит в ящике шкафа стаканчик и пару игральных костей, а в качестве фишек мы используем серебряные и медные монетки. Она так быстро осваивает игру, что я позволяю ей выиграть третью партию.

– Поздравляю, – сказал я. – Ты быстро учишься.

– Может, тебя еще и поблагодарить за то, что ты мне поддался?

– Да не поддавался я! Честное слово. Ты выиграла вполне законно…

– Красиво врешь, пижон!

Потом мы пытаемся смотреть телевизор, но из-за бурана сигнал проходит плохо, и на экране такая же белесая муть, как за окном. Холли находит видеокассету с черно-белым фильмом, оставшуюся от предыдущего жильца, растягивается на диване, а я утопаю в кресле, пристроив пепельницу между нами, на диванный подлокотник. Я стараюсь сосредоточиться на фильме, а не на теле Холли. Фильм английский, снятый, наверное, во второй половине сороковых годов. Начальные титры отсутствуют, так что название остается неизвестным, но сюжет захватывающий, хотя диалоги звучат с интонациями Ноэла Кауарда. Дело происходит на круизном лайнере, плывущем сквозь туман; лишь через некоторое время и сами герои, и мы с Холли понимаем, что все персонажи мертвы. Характер каждого проясняется с помощью ретроспективной истории, как у Чосера, а потом на лайнере появляется властный Арбитр, чтобы решить, какая участь ждет пассажиров в загробной жизни. Энн, безгрешная главная героиня, получает пропуск в рай, а ее муж Генри, пианист, участник австрийского Сопротивления, совершивший самоубийство, сунув голову в духовку, становится стюардом на борту аналогичного океанского лайнера, курсирующего между мирами. И тогда его жена заявляет Арбитру, что рай ей ни к чему и что она не расстанется с мужем. В этом месте Холли фыркает: «Ну конечно!» Потом Энн и Генри слышат звон бьющегося стекла и просыпаются в своей квартире, спасенные от отравления газом, потому что в разбитое окно вливается поток свежего воздуха. Мощное крещендо струнного оркестра, муж и жена падают друг другу в объятья и начинают новую жизнь. Конец фильма.

– Какая фигня! – говорит Холли.

– А мы смотрели не отрываясь.

В серо-лиловом сумраке за окнами кружат снежинки. Холли встает, чтобы задернуть шторы, и замирает у окна, словно зачарованная снегопадом.

– Какую самую большую глупость ты совершил в своей жизни, пижон?

Я поудобнее устраиваюсь в кресле. Оно шуршит.

– А что?

– Ты невероятно уверен в себе. – Она задергивает шторы и как-то укоризненно поворачивается ко мне. – Ну, богачам вообще свойственна самоуверенность, но ты всех обставил. Неужели ты никогда не делаешь глупостей, за которые потом становится стыдно?

– Если я начну перечислять все свои глупые поступки, то мы просидим здесь до следующего Нового года.

– Я спрашиваю только об одном.

– Ну, тогда… – Подозреваю, ей хочется мельком взглянуть на мое уязвимое брюшко – примерно такой же дурацкий вопрос задают соискателям на собеседовании: «Каков ваш самый большой недостаток?» Что такого я сделал глупого, но не слишком омерзительного (как, скажем, самоубийство Пенхалигона) с точки зрения морали нормальных людей? – Есть у меня кузен Джейсон; он вырос в Вустершире, в деревеньке под названием Лужок Черного Лебедя. Однажды – мне тогда было лет пятнадцать – мы с родителями поехали туда погостить, и его мама попросила нас сбегать в деревенский магазин. Джейсон моложе меня, и его, если так можно выразиться, ничего не стоило развести. В общем, я, обладая богатым столичным опытом, решил развлечься. Украл в магазине пачку сигарет, завел бедного Джейсона в лес и сказал, что, если он хочет изменить свою дерьмовую жизнь и стать настоящим мужчиной, ему обязательно нужно научиться курить. Я сказал это с самым серьезным видом, как злодей из антитабачной рекламы. Мой робкий кузен, разумеется, согласился и спустя минут пятнадцать валялся на коленях у моих ног, исторгая на траву все съеденное за последние полгода. Ну, вот тебе глупый и жестокий поступок. До сих пор как вспомню, так и думаю, ну и сволочь же я. – Я морщусь, маскируя вранье. – И мысленно каюсь, мол, прости, Джейсон!

Холли спрашивает:

– А теперь он курит?

– По-моему, он больше не притрагивался к сигаретам.

– Может, ты тогда внушил ему отвращение к курению.

– Может быть. А кто тебя научил курить?

– Ну я и пошла через кентские топи. Куда глаза глядят. Просто… – Рука Холли очерчивает невидимые дали. – В первую ночь заночевала в какой-то церкви, в богом забытой глуши… вот тогда все и случилось. Именно в ту ночь исчез Джеко. Дома, в «Капитане Марло», он, как всегда, принял ванну, потом Шерон ему почитала, ма пожелала спокойной ночи. Все было как обычно – если не считать того, что я сбежала. Папа запер на ночь паб и поднялся в комнату Джеко, чтобы выключить радио: мой братишка всегда засыпал под передачи на иностранных языках. Но утром в воскресенье Джеко в его комнате не оказалось. И нигде в пабе его тоже не было. А двери были по-прежнему заперты изнутри, как в дешевом детективном романе. Сперва полицейские – и даже ма с папой! – решили, что я подговорила Джеко уйти из дома вместе… – Холли умолкает, пытаясь успокоиться. – Только в понедельник, после того, как меня отыскали на острове Шеппи, где я собирала клубнику на ферме, полиция все-таки серьезно взялась за дело. Тридцать шесть часов спустя. Сперва его искали с собаками, объявляли по радио… – Холли трет лицо ладонями. – Потом местные цепью прошлись по пустошам Грейвзенда, водолазы проверили… ну, знаешь, всякие топкие места. Но ничего так и не обнаружили. Ни тела, ни свидетелей. Шло время, все версии рассмотрели, новых улик не появлялось. Родители на несколько месяцев закрыли паб, я не ходила в школу, Шерон рыдала взахлеб… – У Холли перехватывает дыхание. – Да и вообще: целыми днями ждешь телефонного звонка, а когда телефон зазвонит, трубку снять страшно – вдруг услышишь какое-то ужасное известие… Ма вся извелась, а папа… он всегда был такой веселый, всегда шутил… А потом стал… вроде как опустошенным. Я неделями не выходила из дома. И школу бросила. Если бы Рут, моя невестка, не вмешалась, не взялась за хозяйство, не заставила ма той осенью поехать в Ирландию, даже не знаю, была бы ма сейчас жива. И теперь, семь лет спустя, это все еще… Стыдно сказать, но всякий раз, когда я слышу в новостях о погибшем ребенке, я думаю: для его родителей это сущий ад, самый страшный и нескончаемый кошмар, но они, по крайней мере, точно знают, что случилось. Они, по крайней мере, могут скорбеть. А мы не можем. То есть я уверена, что Джеко вернулся бы, если бы мог, но пока нет никаких доказательств его смерти, пока не найдут… – Холли осекается, – пока не найдут тело, воображение невозможно угомонить. Оно постоянно подбрасывает версии: а вдруг случилось это? а вдруг то? а что, если он еще жив, заперт в подвале у какого-нибудь психа и молит Бога, чтобы как раз сегодня его нашли и спасли? Но даже и это еще не самое худшее… – Она отворачивается, чтобы я не видел ее лица. Не надо ее торопить, хотя дорожный будильник на полке показывает без четверти десять. Я раскуриваю для нее сигарету, вкладываю в пальцы. Холли глубоко затягивается, медленно выпускает дым и говорит: – Если бы в ту субботу я не сбежала – из-за какого-то гребаного бойфренда! – улизнул бы Джеко ночью из «Капитана Марло»? – Она по-прежнему не поворачивается ко мне. – Нет, конечно же. А значит, во всем виновата я. Родные твердят, что это не так, что я сама все это выдумала, и психотерапевт, к которому я ходила, утверждает то же самое; да мне все это говорят. Но ведь у них-то не возникает мучительного вопроса «А не я ли во всем виновата?», который сверлит мозги ежедневно и ежечасно. Как и ответ на этот вопрос.

За окнами беснуется ветер, будто обезумевший органист берет аккорды.

– Я просто не знаю, что сказать, Холли…

Она залпом допивает белое вино.

– …кроме «Прекрати»! Это оскорбительно.

Она поворачивается ко мне – глаза заплаканные, на лице – шок.

– Да, – говорю я. – Оскорбительно по отношению к Джеко.

Очевидно, ей такого никто и никогда не говорил.

– Взгляни на все с другой стороны. Предположим, Джеко улизнул из дома; предположим, ты отправилась его искать, но некое… зло помешало тебе вернуться. Ты бы хотела, чтобы Джеко всю жизнь занимался самобичеванием из-за того, что однажды совершил необдуманный поступок и заставил тебя волноваться?

Холли глядит на меня, будто не веря, что я смею так говорить. Да я и сам не могу в это поверить. По-моему, она готова вышвырнуть меня из дома.

– Ведь ты бы наверняка захотела, чтобы Джеко жил полной жизнью, верно? – продолжаю я. – Жил полной жизнью, а не абы как? Ты бы хотела, чтобы он прожил жизнь и за себя, и за тебя!

Видеомагнитофон с грохотом выплевывает кассету. Холли спрашивает неровным, прерывистым голосом:

– Значит, я должна вести себя так, словно ничего не произошло?

– Нет. Просто перестань казнить себя за то, что в восемьдесят четвертом году ты не предугадала, как отреагирует семилетний мальчишка на твой вполне заурядный подростковый бунт. Прекрати заживо хоронить себя в этом долбаном «Шлаке»! Джеко не поможет твое бесконечное покаяние. Конечно, его исчезновение переменило твою жизнь – разве могло быть иначе? – но это не означает, что ты должна бесцельно растрачивать свои таланты и свою цветущую молодость, прислуживая таким, как Четвинд-Питт и я, обогащая таких, как Гюнтер, кобель и гнусный наркодилер?

– А что же мне делать? – огрызается Холли.

– Не знаю. Мне не приходилось переживать ничего подобного. Но раз уж ты спросила, то в Лондоне много таких, как Джеко, и вот им ты можешь помочь. Беглецам, бездомным подросткам, жертвам бог знает чего. Ты мне сегодня очень много о себе рассказала, Холли, и для меня это большая честь, даже если тебе сейчас кажется, что мои слова не оправдывают оказанного мне доверия. Но в твоей истории нет ничего, что лишало бы тебя права на содержательную и даже счастливую жизнь.

Холли встает – сердитая, обиженная, с припухшими от слез глазами.

– С одной стороны, мне очень хочется треснуть тебя чем-нибудь тяжелым, – серьезно говорит она. – И с другой стороны, тоже. Так что я пойду спать. А тебе утром лучше уйти. Будешь ложиться, выключи свет.

Меня будит полоска сумрачного света; в голове туман, тело зажато в сбившемся спальном мешке. Крошечная каморка, больше похожая на чулан; девичий силуэт – мужская футболка, длинные вьющиеся пряди… Холли? Это хорошо. Холли, которую я силком вытащил из семилетней скорби по младшему брату – возможно, убитому и похороненному в каком-нибудь неприметном месте, – все-таки решила отправить меня без завтрака в неопределенное будущее… Хреново. А за окном все еще черно, как ночью. Глаза щиплет от усталости. Рот, пересохший от бесчисленных сигарет и «Пино блан», хрипит:

– Что, уже утро?

– Нет, – говорит Холли.

Она дышит глубоко, ровно, засыпает. Ее футон – наш плот, а сон – река. Перебираю волны запахов. «Я отвыкла», – сказала она в неразберихе волос, одежды и кожи. Я сказал, что тоже отвык, а она сказала: «Не ври, пижон!» В радиочасах какой-то давно умерший скрипач играет партиту Баха. Дрянной динамик отвратительно дребезжит на высоких нотах, но я не променяю этот миг даже на концерт, устроенный лично для меня сэром Иегуди Менухиным с его страдивари. Стыдно вспоминать устроенный вчера в «Ле Кроке» дискурс о любви, недостойный даже первокурсников, но окажись я там сейчас, объяснил бы Фицсиммонсу и остальным братьям-хамберитам, что любовь – это термоядерная реакция в ядре Солнца. Любовь – это расплывчатость местоимений. Любовь – и субъект, и объект. Между присутствием любви и ее отсутствием такая же разница, как между жизнью и смертью. Пробую беззвучно, одними губами шепнуть «Я люблю тебя» в ухо Холли, а она дышит, как море. Снова шепчу «Я люблю тебя», чуть громче тихих звуков скрипки. Никто не слышит, никто не видит, но дерево в лесу все равно падает.

Все еще темно. Альпийская тишина глубока и бездонна. Оконце в крыше над кроватью Холли занесено снегом, но буран стих, и небо наверняка усыпано звездами. Мне хочется купить Холли телескоп. Интересно, смогу я ей его прислать? И откуда? Невесомое тело щемит и ноет, но разум перебирает события прошлых суток, как коллекционер – стопки пластинок. В радиочасах призрачный диктор по имени Антуан Тангей объявляет «Час ноктюрна» с трех до четырех утра и, по обыкновению лучших диджеев, больше не произносит ни слова. Я целую волосы Холли, но, к моему удивлению, она не спит.

– Когда улегся ветер?

– Час назад. Его будто выключили.

– И ты уже целый час не спишь?

– Рука затекла, но я не хотел тебя тревожить.

– Идиот. – Она приподнимается, чтобы я высвободил руку.

Я накручиваю прядь ее волос на большой палец, подношу к губам:

– Зря я вчера вылез со своими рассуждениями. Насчет твоего брата. Извини.

– Ты уже прощен. – Она дергает резинку моих трусов. – Это же очевидно. Может, мне как раз надо было это услышать.

Я целую тяжелый узел ее волос, распускаю его.

– Не найдется ли у тебя, по чистой случайности, еще одной сигареты?

В бархатной мгле вижу ее улыбку, и счастье клинком пронзает мне грудь.

– Что?

– В Грейвзенде за такие выражения тебя задержат как сторонника консерваторов и распнут на Эббсфлитской кольцевой развязке. Нет, сигарет, к сожалению, не осталось. Я вчера собиралась ими запастись, но встретила относительно симпатичного преследователя, который от большого ума лишил себя крова за сорок минут до начала бурана, и сигареты я так и не купила.

Я обвожу пальцем ее скулы:

– Относительно симпатичного? Ну ты и хитрюга.

Она зевает – мелодично, на целую октаву.

– Надеюсь, завтра мы сможем откопаться.

– А я надеюсь, что не сможем! Мне нравится быть с тобой под снегом.

– Да, это, конечно, хорошо, но кое-кому надо еще и работать. У Гюнтера наверняка соберется толпа. Туристы обожают заигрывать и веселиться напропалую.

Я тычусь головой в ее обнаженное плечо:

– Нет.

Ее рука исследует мою лопатку.

– Что «нет»?

– Нет, завтра в «Ле Крок» ты не пойдешь. Извини. Во-первых, я тебе запрещаю, потому что я теперь твой мужчина.

Ее «шш-шш-шш» похоже на смех.

– А во-вторых?

– А во-вторых, если ты туда пойдешь, то мне придется перестрелять всех особей мужского пола в возрасте от двенадцати до девяноста лет, которые дерзнут с тобой заговорить, а заодно и всех лесбиянок. То есть семьдесят пять процентов посетителей «Ле Крока». Завтрашние газеты будут пестреть заголовками: «Кровавая резня в Альпах» или «Лэм: волк в овечьей шкуре». Я знаю, что ты, будучи вегетарианкой-пацифисткой, не захочешь играть какую бы то ни было роль в этом зверском побоище, так что тебе лучше весь день провести здесь… – Я целую ее в нос, в лоб и в висок. – Со мной.

Холли прикладывает ухо мне к груди:

– Ты когда-нибудь слышал, как стучит твое сердце? Прямо как Кит Мун. Честное слово. Неужели я связалась с мутантом?

Одеяло сползает с ее плеча, и я возвращаю его на место. Некоторое время мы оба молчим. Антуан что-то нашептывает в неведомой радиостудии и ставит «In a Landscape» Джона Кейджа. Мелодия течет, как извилистая река.

– Если бы у времени была кнопка «пауза», – говорю я Холли Сайкс, – я бы сейчас на нее нажал. Вот… – Я надавливаю точку у нее над бровями. – Так.

– Но в таком случае замерла бы вся Вселенная, включая и тебя самого, и ты не смог бы нажать на кнопку «воспроизведение», чтобы снова запустить время. И мы застряли бы навсегда.

Я целую ее в губы, и кровь вскипает.

Холли шепчет:

– Ценишь лишь то, что, как известно, скоро кончится.

Я снова просыпаюсь; в комнате Холли серо, как в толще пакового льда. Шептун Антуан давно умолк, в радиоприемнике дребезжит франко-алжирский рэп, на часах 08:15. Холли принимает душ. Сегодня я либо изменю свою жизнь, либо нет. Отыскиваю одежду, расправляю смятое одеяло, выбрасываю бумажные салфетки в плетеную мусорную корзину. Над ящиком, заменяющим прикроватную тумбочку, к стене кусочком офисного пластилина прилеплена почтовая открытка, обвитая цепочкой, на которой висит большой круглый кулон чеканного серебра. По кулону лабиринтом вьется вязь желобков и выступов. Кулон ручной работы, сделан с любовью, но тяжеловат для украшения и слишком бросается в глаза. Я пытаюсь взглядом отыскать выход из лабиринта, но раз за разом сбиваюсь. Кладу кулон на ладонь, вожу ногтем мизинца по желобкам и только тогда добираюсь до центра. Да, если угодить в такой настоящий лабиринт, то застрянешь в нем надолго. Надо будет при случае спросить у Холли, что это.

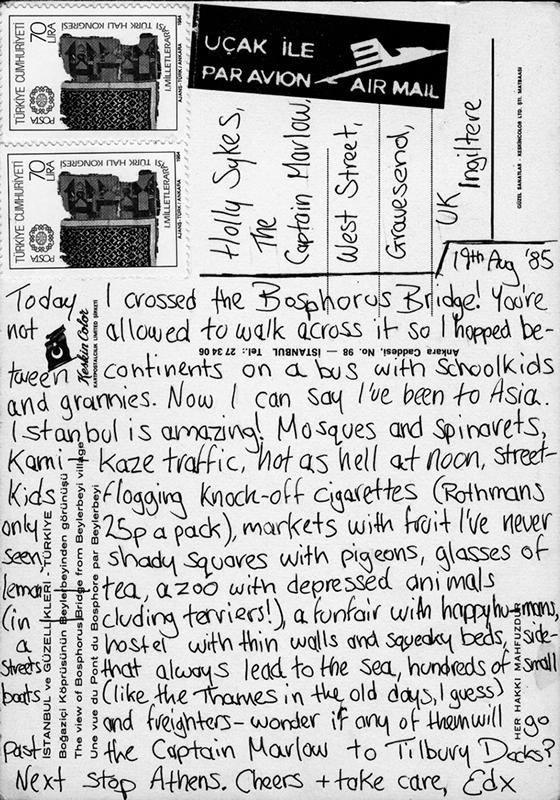

А открытка? На ней подвесной мост, каких сотни на всей планете. Холли все еще в душе, так что я отлепляю открытку от стены, переворачиваю…

Холли Сайкс,«Капитан Марло»,Уэст-стрит, Грейвзенд,Великобритания

19 авг. ‘85

Сегодня я пересек мост через Босфор! Пешеходов на него не пускают, так что я перебрался с континента на континент в автобусе, со школьниками и старушками. Теперь я с полным правом могу сказать, что побывал в Азии. Стамбул – поразительный город! Мечети и вертареты, на дорогах безумные драндулеты, днем адская жара, уличные мальчишки с рук продают контрафактные сигареты (пачка «Ротманс» – всего 25 центов), рынки с неведомыми фруктами и прочими продуктами, тенистые скверы с голубями, чай с лимоном, зоопарк с унылыми зверями (и терьерами!), ярмарка с веселыми людьми, хостел с хлипкими стенами и скрипучими койками, боковые улочки, сбегающие к морю, сотни мелких лодчонок (как в стародавние времена на Темзе) и огромные сухогрузы, – может, один из них, следуя в порт Тилбери, проплывет мимо «Капитана Марло»? Следующая остановка – Афины. Не унывай, береги себя.Эд Х

Хьюго Лэм, знакомьтесь: ревность к сексуальному партнеру. Ничего себе – «Эд»! Да как он посмел отправить Холли открытку? А может, черт возьми, он прислал ей целый ворох таких вот открыток? Была ли открытка из Афин? Он что, ее бойфренд? Так вот почему, оказывается, нормальные люди совершают преступления на почве ревности! Мне хочется заковать этого Эда в колодки и швырять ему в рожу двухкилограммовые статуэтки Христа Искупителя, пока от рожи ничего не останется. Именно этого захотелось бы Олли Куинну, если бы он узнал, что я трахал Несс. Наконец я замечаю дату: 1985 год! Счастье-то какое. Аллилуйя! Минуточку, а зачем Холли почти шесть лет хранит эту открытку? Этот кретин даже не знает, что там не «вертареты», а «минареты»! А может, это какая-то только им понятная шутка? Тогда все гораздо хуже. Да как он смеет делить с Холли шутки? А вдруг это он ей лабиринт подарил? Вполне возможно. Может, и в постели она воображала, что рядом – он? Да-да-да, конечно, эти злобные мысли нелепы и лицемерны, но все равно ранят. Хочется поднести открытку этого Эда к пламени зажигалки и смотреть, как сгорает и Босфорский мост, и жаркий солнечный день, и корявое сочинение туповатого старшеклассника. Гори, детка, гори! Гори синим пламенем. А потом я спущу пепел в унитаз, как русские поступили с останками Адольфа Гитлера. Нет. Вдохни поглубже, успокойся, выбрось Гитлера из головы и подумай над небрежным «Не унывай. Эд». Настоящий бойфренд написал бы «Люблю. Эд». Да, но Х-поцелуйчик? С другой стороны, если в восемьдесят пятом открытку прислали Холли в Грейвзенд, то вряд ли этот Эд тискал ее на скрипучем европейском матрасе. Скорее он ей не совсем любовник и не совсем друг.

Ну или как-то так.

– Душ свободен! – кричит она из-за двери, и я ровным голосом отвечаю: «Спасибо!»

Обычно я предпочитаю ни к чему не обязывающую прозаичность отношений наутро после бурной ночи, но теперь, когда сердце пронзил осиновый кол под названием «любовь», мне хочется ощутимых доказательств нашей близости, и приходится бороться с желанием поцеловать Холли. А вдруг ей это не понравится? Не надо форсировать события. Принимаю обжигающе горячий душ, переодеваюсь в чистое – интересно, как беженцы решают вопрос со стиркой белья? – иду на кухню и обнаруживаю записку:

Хьюго, я всегда боюсь прощаний, поэтому ухожу в «Ле Крок», на уборку. Если и сегодня захочешь у меня переночевать, принеси чего-нибудь на завтрак, а я подыщу тебе метелку и фартучек в оборках. Ну а если не придешь, так тому и быть, и я желаю тебе удачи в твоем метаморфизе (или как там пишется это слово). Х.

Любовных фраз в записке нет, но я от счастья замираю. Вот росчерк «Х», решительный и резкий, рунический, зияющий разверстой раной распятия; а почерк совсем не девичий, каллиграфический кошмар, но если хорошенько приглядеться, то можно разобрать; в нем – вся она. О, череда открытий чудных. Я бережно кладу письмо в бумажник, хватаю куртку, с топотом сбегаю по лестнице, иду по следу в сугробах топких, a в студеной проруби утра синеет космоса бездонная дыра, луч солнца – как дыхание любимой; сосульки сверкающей капелью истекают на улочках крутых в гостях у сказки, где дети гор привольно обитают; и вдруг откуда ни возьмись – снежки; «Il est mort! Il est mort!» – кричат стрелки, а я, поверженный тиран, взываю тщетно «Je me rends!», и, прямо в сердце поражен, последний испускаю стон, и воскресаю на глазах, а сорванцов обуревает страх, и прочь несет, как ветер палую листву, и я – живу. Вот эта площадь за углом, где мне так дорог каждый дом под свесом островерхих крыш, «Отель ле зюд» притих как мышь, и в этом Леголенде горделиво часы на златозвонной церкви девять бьют; вершины Альп теснятся молчаливо и там и тут; лоток с блинами через сквер, кондитерская – место судьбоносной встречи, и это изменить нельзя, туда протоптана стезя; пусть 10CC твердят «I’m Not in Love», но, au contraire, сейчас являю я совсем иной пример; мне всюду чудится ее лицо, и рук податливое, нежное кольцо, и губы, с которых срываются «а то» и «вроде как», неотразимо милые для слуха, эльфийский абрис уха, нос пуговкой, небесная лазурь настороженных глаз, и волосы, что пахнут чайным деревом – шампунь из «Боди-шоп»; и я все ближе, шаг за шагом, спешу и вижу, вижу и спешу… А что она? Не стану переходить дорогу, дождусь, пока человечек не позеленеет от…

Заляпанный подтаявшим снегом кремовый «лендкрузер» останавливается рядом со мной. Досадую, что придется его обходить, но водитель опускает тонированное стекло; наверное, какой-то турист, заблудился, хочет спросить, как куда-то проехать. Нет, я ошибся. Этот смуглый коренастый парень в рыбацком свитере мне знаком.

– Добрый день, Хьюго. Похоже, у вас сегодня сердце поет, – заявляет он с сочным новозеландским акцентом. – Элайджа Д’Арнок, король «Кембриджских снайперов».

В салоне автомобиля сидит пассажир, но меня ему не представляют.

– Вы не удивились нашей встрече, – говорю я, – и это наводит на мысль, что она не случайна.

– Совершенно верно. Вам привет от мисс Константен.

Я понимаю, что придется выбирать между двумя метаморфозами. Один помечен «Холли Сайкс», а второй… Что такое второй?

Элайджа Д’Арнок хлопает по боку «лендкрузера»:

– Садитесь в машину. Разберетесь, что к чему, или так всю жизнь и будете мучиться догадками. Сейчас или никогда.

За кондитерской, в переулке виднеется крокодил на вывеске бара Гюнтера. В каких-то пятидесяти шагах… «Выбирай девушку! – советует преображенный, одурманенный любовью Скрудж моего „я“. – Представляешь, какое у нее будет лицо, когда ты войдешь в бар!» Но трезвомыслящее «я», задумчиво скрестив руки на груди, разглядывает Д’Арнока и вопрошает: «А что потом?» Ну, хорошо, мы с Холли позавтракаем; я помогу ей с уборкой, пережду в ее квартирке, пока мои братья-хамбериты не улетят домой; мы с ней будем трахаться, как кролики, до потери пульса; и, дрожа от страсти, я выдохну: «Я тебя люблю!», искренне, в полной уверенности, что это именно так и есть; и она выдохнет в ответ: «И я тебя люблю, Хьюго!» – с такой же искренностью и так же уверенно, здесь и сейчас. А потом? Позвоню в Хамбер-колледж, скажу, что у меня нервный срыв и что я на год беру академический отпуск. Родителям я все как-нибудь объясню – понятия не имею, что именно, но что-нибудь придумаю – и куплю Холли телескоп. А потом? Перестану думать о ней ежеминутно, ежечасно; ее привычка говорить «а то» или «вроде как» начнет раздражать, и настанет день, когда мы оба поймем, что слоган «All You Need is Love» верен лишь отчасти. А потом? Следователь Шейла Янг меня разыщет, ее швейцарские коллеги вызовут на допрос в полицейский участок, а после этого выпустят, если я сдам в полицию свой паспорт. «Что стряслось, пижон?» – спросит Холли, и придется признаваться либо в том, что я украл у разбитого инсультом старика ценную коллекцию марок, либо в том, что по моей вине приятель-хамберит влип в карточные долги и покончил с собой, бросившись с утеса в автомобиле. А может, и в том и в другом, что, в сущности, не имеет значения, потому что Холли вернет мне телескоп и сменит дверные замки. А потом? Соглашусь вернуться в Лондон для дальнейших допросов, заберу из тайника паспорт на имя Маркуса Анидра и куплю дешевый билет на самолет куда-нибудь в Юго-Восточную Азию или в Центральную Америку. Подобные повороты сюжета хороши в фильмах, но в жизни – дерьмо. А потом? Буду жить на средства, накопленные на счетах Анидра, а в конце концов, смирившись с неизбежным, открою бар для юных гуляк, с легкостью пропускающих год в университете, и превращусь в Гюнтера. На пассажирском сиденье рядом с Д’Арноком лежит знакомая серебристая парка.

– А можно хотя бы в общих чертах…

– Нет. Вам придется вслепую распрощаться с прежней жизнью, положившись исключительно на веру. К истинному метаморфозу инструкций не прилагается.

Жизнь вокруг идет своим чередом, равнодушная к моим проблемам.

– Могу лишь подтвердить, что всех нас так завербовали, – говорит Д’Арнок, – за исключением нашего учредителя. – Он кивает в сторону неразличимого типа на заднем сиденье. – Так что я отлично понимаю, Хьюго, каково вам сейчас. Расстояние между тротуаром и автомобилем – бездонная пропасть. Но вы прошли все проверки и, если преодолеете это препятствие, то преуспеете. Обретете влияние. Получите все, что вам угодно, – и сейчас, и в будущем.

Я спрашиваю:

– А вы не раскаиваетесь в своем выборе?

– Зная то, что мне известно сейчас, я пошел бы даже на убийство, лишь бы сесть в этот автомобиль. Да, даже на убийство. Все эти фокусы мисс Константен – остановка времени в Королевском колледже, превращение бездомного в послушную марионетку – всего лишь вступление к самому первому уроку. На самом деле возможно гораздо больше!

Я вспоминаю Холли в моих объятиях.

Мы любим не конкретного человека, а само ощущение любви.

То головокружительное возбуждение, которое я сейчас испытываю.

Сознание того, что ты избран, желанен, важен.

Если хорошенько подумать, то звучит убого.

Что ж, мне предлагают заключить некий вполне реальный фаустианский договор.

Я едва не хмыкаю: счастливый конец в «Фаусте» сомнителен.

А у кого он счастливый? У бригадного генерала Филби?

«Он мирно испустил дух в окружении родных и близких».

Если это считается счастливым концом, то флаг им в руки.

Когда доходит до дела, чего стоит Фауст без своего договора?

Ничего. Без этого договора он – никто. И мы бы никогда о нем не узнали. Куинн. Доминик Фицсиммонс. Очередной подающий надежды аспирант. Еще один унылый пассажир в переполненном вагоне метро.

Щелкает задняя дверца «лендкрузера», приоткрывается на дюйм.

Человек – учредитель – на заднем сиденье ведет себя так, словно меня нет, а новозеландец молчит; мы выезжаем с городской площади. Я сижу неподвижно, исподтишка изучая своего спутника, точнее, его отражение в стекле: на вид лет сорок пять; очки без оправы; волосы густые, тронутые сединой; раздвоенный подбородок чисто выбрит, на скуле шрам, что само по себе интересно. Худощавое, мускулистое тело. Бывший военный откуда-нибудь из Центральной Европы? По одежде трудно судить: тяжелые высокие ботинки до щиколотки; черные молескиновые брюки, потертая кожаная куртка, некогда черная. В толпе его можно принять за архитектора или преподавателя философии, но, скорее всего, он останется незамеченным.

К Ла-Фонтен-Сент-Аньес ведут две дороги. Одна поднимается в горы, к деревушке Ла-Гуй, но Д’Арнок направляется по другой, в долину, к поселку Юсейн. Вот поворот к шале Четвинд-Питта; интересно, встревожило ли приятелей мое исчезновение, или они обозлились, потому что я сбежал, оставив их на растерзание сутенеру? Интересно, но, в общем, все равно. Еще минута – и мы за пределами города. Вдоль дороги с обеих сторон высятся снежные стены. Д’Арнок ведет машину очень осторожно; хотя на колесах зимняя резина, а расчищенная дорога посыпана солью, но это все-таки Швейцария, январь на дворе. Я расстегиваю молнию на куртке, представляю, как Холли глядит на часы над барной стойкой, но сожаление – удел нормальных людей.

– Прошлой ночью мы вас потеряли, – с интеллигентным европейским выговором произносит мой сосед. – Вас скрыл буран.

Я смотрю на него:

– У меня возникли разногласия с… хозяином дома. Прошу прощения за доставленное неудобство… сэр.

– Зовите меня мистер Пфеннингер, мистер Анидр. Кстати, прекрасно выбранный псевдоним. Река на острове Утопия. – Он глядит на монохромный мир погребенных под снегом склонов, полей и ферм. Близ дороги струит черные воды быстрая река.

Похоже, начинается собеседование.

– А позвольте узнать, откуда вам известно о мистере Анидре?

– Мы вас изучали. Нам нужно знать о вас все.

– Вы сотрудники секретной службы?

Пфеннингер качает головой:

– Нет. Наши пути пересекаются лишь изредка.

– Значит, вы не связаны с политикой?

– Нет – но только пока нас не трогают.

Д’Арнок сбрасывает скорость на крутом повороте.

Я без обиняков спрашиваю:

– Кто вы, мистер Пфеннингер?

– Мы – анахореты Часовни Мрака Слепого Катара в монастыре Святого Фомы на Зидельхорнском перевале. Но чтобы никого не утруждать длинными названиями, мы называем себя просто анахоретами.

– Да, звучит по-масонски. Так вы масоны?

В его глазах сверкает насмешливая искорка.

– Нет.

– А для чего же существует ваша… группа, мистер Пфеннингер?

– Чтобы обеспечить вечное существование группы, посвящая ее членов в психозотерику Пути Мрака.

– И вы… учредитель этой… группы?

Пфеннингер смотрит вперед. От столба к столбу линии электропередач тянутся провода.

– Да, я – Первый анахорет. Мистер Д’Арнок ныне Пятый анахорет. Знакомая вам мисс Константен – Второй анахорет.

Д’Арнок обгоняет грузовик, посыпающий дорогу солью.

– Психозотерика? – переспрашиваю я. – Мне неизвестно это слово.

– «Забывшись, думал я во сне, что у бегущих лет… – декламирует Пфеннингер с таким видом, будто отпускает тонкую шутку, и я соображаю, что он говорит, не раскрывая рта. Губы его плотно сжаты. Но это же невозможно. Мне все это мерещится. – Над той, кто всех дороже мне, отныне власти нет. – Вот опять. Его голос звучит у меня в голове, отчетливо и сочно, как в самых лучших наушниках. Судя по выражению его лица, лучше не настаивать, что это какой-то фокус. – Ей в колыбели гробовой навеки суждено… – Голос ничуть не приглушен, горло не дрожит, уголки губ сомкнуты. Магнитофонная запись? Я прикладываю руки к ушам, но голос звучит столь же внятно: – С горами, морем и травой вращаться заодно».

У меня отвисает челюсть. Закрываю рот. Спрашиваю:

– Как это?

– Есть одно слово, – произносит Пфеннингер вслух. – Назовите его.

Я неуверенно бормочу:

– Телепатия.

Пфеннингер обращается к нашему водителю:

– Слышите, мистер Д’Арнок?

Элайджа Д’Арнок смотрит на нас в зеркало заднего вида:

– Да, мистер Пфеннингер, слышу.

– Когда я предложил мистеру Д’Арноку вступить в наше общество, он обвинил меня в чревовещании. Будто я фокусник в мюзик-холле.

– У меня не было такого образования, как у мистера Анидра! – протестует Д’Арнок. – И даже если в то время слово «телепатия» уже существовало, то до Четемских островов еще не добралось. Вдобавок я страдал от последствий контузии. Это же все-таки был тысяча девятьсот двадцать второй год!

– Мы давно вас простили, мистер Д’Арнок, много десятилетий назад, – и я, и моя деревянная кукла с подвижной челюстью.

Пфеннингер насмешливо косится на меня, но их добродушная перепалка вызывает у меня еще больше вопросов. 1922 год? При чем тут 1922 год? Может, Д’Арнок имел в виду 1982? Впрочем, это не имеет значения: телепатия реальна. Телепатия существует. Если только в последние шестьдесят секунд я не стал жертвой галлюцинации. Мы проезжаем мимо автостанции, где механик лопатой разгребает снег. Проезжаем мимо заснеженного поля, где на пеньке сидит светло-рыжая лисица, принюхивается.

– Значит, – хриплю я пересохшим ртом, – психозотерика – это телепатия?

– Телепатия – одна из низших дисциплин психозотерики, – отвечает Пфеннингер.

– Одна из низших дисциплин? А на что еще способна эта ваша психозотерика?

Сквозь разрывы туч проглядывает солнце, осыпает быструю реку вспышками света.

– Какое сегодня число, мистер Анидр? – спрашивает Пфеннингер.

– Э-э… Второе января, – припоминаю я.

– Верно. Второе января. Запомните. – Мистер Пфеннингер смотрит на меня в упор: зрачки его глаз сужаются, я ощущаю странный укол в лоб и…

…невольно моргаю, и «лендкрузер» исчезает, а я оказываюсь на широком уступе у вершины крутой горы, залитой ярким солнечным светом. Я не падаю в пропасть лишь потому, что сижу на холодном валуне. Судорожно вздыхаю, охваченный паническим страхом, и клубы пара повисают в воздухе расплывчатыми облачками невысказанных вопросов. Как я здесь оказался? И где это – «здесь»? Вокруг какие-то руины: то ли часовня с обвалившейся крышей, то ли развалины монастыря, – вдали виднеются еще стены. На земле лежит снег – глубокий, по колено; ближний конец уступа упирается в невысокую каменную ограду. Развалины льнут к отвесной скале. Я в теплой лыжной куртке, лицо пылает, в ушах стучит кровь, будто от натуги. Но все это пустяки в сравнении с тем невероятным фактом, что еще секунду назад я сидел на заднем сиденье «лендкрузера» вместе с мистером Пфеннингером. Д’Арнок был за рулем. А теперь… теперь…

– С возвращением! – Голос Элайджи Д’Арнока раздается откуда-то справа.

– О господи, – выдыхаю я, вскакиваю и прячусь за валун, готовый то ли бежать, то ли обороняться.

– Успокойтесь, Лэм! Все это странно… – он сидит рядом, отвинчивая крышку термоса, – но совершенно безопасно. – (Серебристая парка сверкает в солнечных лучах.) – Если, конечно, вы не сорветесь в пропасть, как безмозглая курица.

– Д’Арнок, где… Что происходит? Где мы?

– Там, где все началось, – говорит Пфеннингер, и у меня чуть не разрывается сердце. Я резко оборачиваюсь. На Пфеннингере меховая шапка-ушанка и валенки. – В монастыре Святого Фомы на Зидельхорнском перевале. Точнее, среди развалин монастыря. – Он проходит по снегу к каменной ограде и глядит вдаль. – Если бы вы всю жизнь прожили здесь, то верили бы в чудеса…

Ага, меня чем-то опоили и приволокли сюда. Но зачем?

И как? В «лендкрузере» я ничего не ел и не пил.

Гипноз? Пфеннингер пристально смотрел на меня, перед тем как я…

Нет. Гипноз – дешевый сюжетный ход из плохих фильмов. Слишком глупо.

И тут я вспоминаю необъяснимую потерю времени в часовне Королевского колледжа. Что, если мисс Константен отправила меня в отключку точно так же, как сейчас Пфеннингер?

– Мы подвергли вас хиатусу, мистер Анидр, – говорит Пфеннингер. – Проверили, не подселился ли к вам кто-нибудь. Да, это не слишком приятная процедура, но осторожность никогда не помешает.

Может быть, для него или для Д’Арнока это объяснение имеет какой-то смысл, но я в полной растерянности.

– Я совершенно не понимаю, о чем идет…

– Меня гораздо больше тревожило бы, если бы вы сейчас хоть что-то понимали.

Я озабоченно ощупываю голову:

– И сколько времени я пребывал в этом… хиатусе?

Пфеннингер вытаскивает газету «Цайт» и вручает мне. На первой странице Гельмут Коль обменивается рукопожатием с шейхом Саудовской Аравии. Ну и что? Только не говорите, что во всем этом как-то замешан немецкий канцлер.

– Обратите внимание на дату, мистер Анидр.

Под названием газеты красуется дата: «4 Januar 1992».

Что за ерунда? Сегодня 2 января 1992 года!

В машине Пфеннингер сказал, чтобы я запомнил дату. Только что сказал.

Только что. А если верить «Цайт», то сегодня 4 января 1992 года.

У меня кружится голова. Неужели я два дня пробыл без сознания? Нет, скорее всего, газета поддельная. Я шуршу страницами, отчаянно пытаясь найти доказательства того, что все совсем не так, как мне кажется.

– Разумеется, газету можно сфабриковать, – говорит Пфеннингер, словно читая мои мысли, – но кому нужна ложь, которую легко разоблачить?

Мысли путаются; к тому же я вдруг понимаю, что страшно хочу есть. Провожу рукой по изрядно отросшей щетине на щеках. Я брился совсем недавно, у Холли! Я отшатываюсь; мне страшно… этот Элайджа Д’Арнок, этот мистер Пфеннингер, какие-то… сверхъестественные… да фиг его знает, кто они такие! Нет, отсюда надо бежать…

А куда бежать-то? Наши следы на снегу исчезают за выступом скалы. Может, там, за поворотом, цивилизованная автомобильная парковка с центром обслуживания и нормальными телефонами, а может – тридцать километров ледников и ущелий. В этой стороне за дальний конец узкого уступа цепляются упрямые сосны, а за ними высятся крутые обледенелые скалы. Пфеннингер пристально смотрит на меня, а Д’Арнок наливает в стаканчик термоса какую-то густую жидкость. Мне хочется заорать: «Вы что, пикник здесь устраиваете?» Вжимаю пальцы в виски. Так, немедленно возьми себя в руки и успокойся. День клонится к закату. Размазанная по небу облачная муть отливает металлом. На часах… а, я забыл их у Холли, в ванной. Подхожу к каменной ограде, останавливаюсь в нескольких шагах от Пфеннингера; ниже, метрах в пятидесяти, виднеется дорога. Через глубокое ущелье перекинут вполне современный уродливый мост, рядом дорожный указатель, но отсюда не разобрать, что на нем написано. До моста с полкилометра, а дорога, перевалив через мост, вьется вверх по склонам, погруженным в тень, и исчезает за горным отрогом, у мерцающего водопада, подчеркивающего глубокую тишину. Кроме нас самих, дорожного указателя, моста и дороги, нет никаких признаков ХХ века.

– Зачем меня сюда привезли? – спрашиваю я.

– Я счел это уместным, раз уж мы в Швейцарии, – говорит Пфеннингер. – Да вы подкрепитесь: вы же с четверга ничего не ели.

Д’Арнок протягивает мне исходящий паром стаканчик термоса. Вдыхаю аромат куриного супа с шалфеем, и в животе у меня урчит.

– Осторожней, горячо.

Я дую на суп, с опаской делаю глоток. Вкусно.

– Спасибо.

– Я дам вам рецепт.

– При перемещении в пространстве мозг погруженного в хиатус испытывает потрясение, сравнимое со взрывом двух ручных гранат одновременно, однако же… – Пфеннингер смахивает снег с каменной ограды и жестом приглашает меня присесть, – вас следовало подвергнуть… скажем так, карантинному периоду, прежде чем допустить в наши владения. Вы находились в шале близ Обервальда с полудня второго января, а сюда вас перенесли сегодня утром. Этот пик называется Гальмихорн, вон тот – Лекихорн, а дальше – Зидельхорн.

– Вы сами из этих мест, мистер Пфеннингер? – спрашиваю я.

Пфеннингер смотрит на меня:

– Из этого кантона. Я родился в Мартиньи, в тысяча семьсот пятьдесят восьмом году. Да, в тысяча семьсот пятьдесят восьмом. Учился, стал инженером и весной тысяча семьсот девяносто девятого года, по поручению властей Гельветической республики, прибыл сюда для ремонта предшественника этого моста через ущелье.

Ну-ну. Если Пфеннингер действительно верит в то, что мне рассказывает, то у него не все дома. Я оборачиваюсь к Д’Арноку, надеясь на его здравомыслие.

– А я родился в тысяча восемьсот девяносто седьмом году, – невозмутимо заявляет Д’Арнок, – на самой окраине империи королевы Виктории, в хижине из камня и торфа на острове Питт, в трехстах километрах к востоку от Новой Зеландии. Когда мне стукнуло двадцать, мы с моим кузеном сели на судно, перевозившее овец, и отправились в Крайстчерч. Так я впервые оказался на Большой земле, впервые – в борделе и впервые – на вербовочном пункте. Да, я завербовался в АНЗАК – выбор, собственно, был невелик: либо приключения в чужих странах во имя короля и империи, либо еще шестьдесят лет жизни на острове Питт, под беспрерывным дождем, среди овец и инцеста. Я прибыл в Галлиполи, и вы, знакомый с историей Великобритании, наверняка представляете, что меня там ожидало. После войны мистер Пфеннингер отыскал меня в Англии, в госпитале близ Лайм-Риджиса. Я стал анахоретом в двадцать восемь лет и сохранил свою юношескую привлекательность, хотя через неделю мне стукнет девяносто четыре. Вот так-то, Лэм! Вас окружают психи.

Я смотрю на Пфеннингера. Потом на Д’Арнока. Снова на Пфеннингера. Все это – телепатия, хиатус и йети – означает, что мне следует пересмотреть свои взгляды на возможности разума, но подобные заявления о возрасте нарушают более фундаментальные законы природы.

– Так, значит…

– Да, – говорит Пфеннингер.

– Анахореты…

– Да, – говорит Д’Арнок.

– Не умирают?

– Нет, – морщится Пфеннингер, – конечно же, мы смертны. Нас можно убить, с нами может произойти несчастный случай. Но мы не стареем. С анатомической точки зрения.

Я гляжу на водопад. Они или врут, или сошли с ума, или – и это тревожит сильнее всего – ни то ни другое. Голову охватывает жар, я стаскиваю шапку. Что-то давит мне запястье – тонкая черная ленточка, которой Холли Сайкс стягивала волосы. Развязываю ленточку, говорю водопаду:

– Господа, я даже не знаю, что и думать.

– Самое разумное – не торопиться с выводами и не делать неверных умозаключений, – говорит Пфеннингер. – Позвольте показать вам Часовню Мрака.

Я озираюсь:

– Где она?

– Недалеко, – говорит Пфеннингер. – Видите вон ту полуразрушенную арку? Смотрите внимательно.

Элайджа Д’Арнок замечает мою настороженность:

– Нет, нет, мы не станем вас усыплять. Честное скаутское.

Полуразрушенная арка обрамляет некий пейзаж – сосну посреди нетронутого снега на фоне отвесной скалы. Мгновения скачут по-птичьи. Синева небес пронзительна, как высокая нота; горы кристально прозрачны. Плещет и рокочет водопад. Я кошусь на Д’Арнока, однако он неотрывно глядит туда, куда должны быть устремлены мои глаза.

– Смотрите.

Я подчиняюсь и внезапно замечаю оптическую иллюзию. Пейзаж по ту сторону арки дрожит, словно нарисованный на полотне, колышущемся под ветерком, а потом сдвигается мановением элегантной белой руки в рукаве цвета берлинской лазури. Мисс Константен, мертвенно-бледная и златовласая, выглядывает из-за завесы, чуть вздрогнув от слепящей стужи.

– Это апертура, – шепчет Элайджа Д’Арнок. – Вход в наше царство.

Я сдаюсь. Порталы появляются из воздуха. Людей можно ставить на паузу. Телепатия столь же реальна, как телефон…

Невозможное доступно.

А на возможное легко воздействовать.

– Так вы к нам присоединитесь, мистер Анидр? – спрашивает мисс Константен.

Назад: 31 декабря

Дальше: Свадебный пир. 2004