Москва Василия Шумова

Василий Шумов, основатель легендарной «волновой» группы «Центр», приехал в Москву из Лос-Анджелеса, где прожил почти 20 лет. В Америке Вася учился в Калифорнийском институте искусств, записывал диски, а в свободное время играл в хоккей за команду, которую он назвал CSKA в честь клуба, за который болел, живя в СССР. Сейчас он вернулся домой, чтобы заботиться о старенькой маме. Он ходит по улицам родного города и пытается разглядеть, как изменилась Москва за время его отсутствия.

– Я сейчас живу у мамы на 16-й Парковой, – рассказывает Вася. – Это тот же район, где я жил, когда ходил в школу. В принципе всё вокруг то же самое, только пару новых домов поставили. Но я хожу по улицам, и мне не встречается ни одно знакомое лицо! Лишь однажды столкнулся с директрисой моей школы. Ей, наверное, уже за девяносто лет, но она, по-моему, никак не изменилась: крепкая, советского пошиба тётя. Она прошла мимо меня, и это было единственное лицо, которое я узнал. А ведь я, помогая маме, и в аптеку хожу, и в магазин… Казалось бы, должен встречать одноклассников. Но… ни одного знакомого лица!

С другой стороны, проходя по улице, я замечаю много индусов в национальных головных уборах, слышу много незнакомой речи, в основном – разные кавказские диалекты. Во времена моего детства ничего такого здесь не было. Это то, что изменилось.

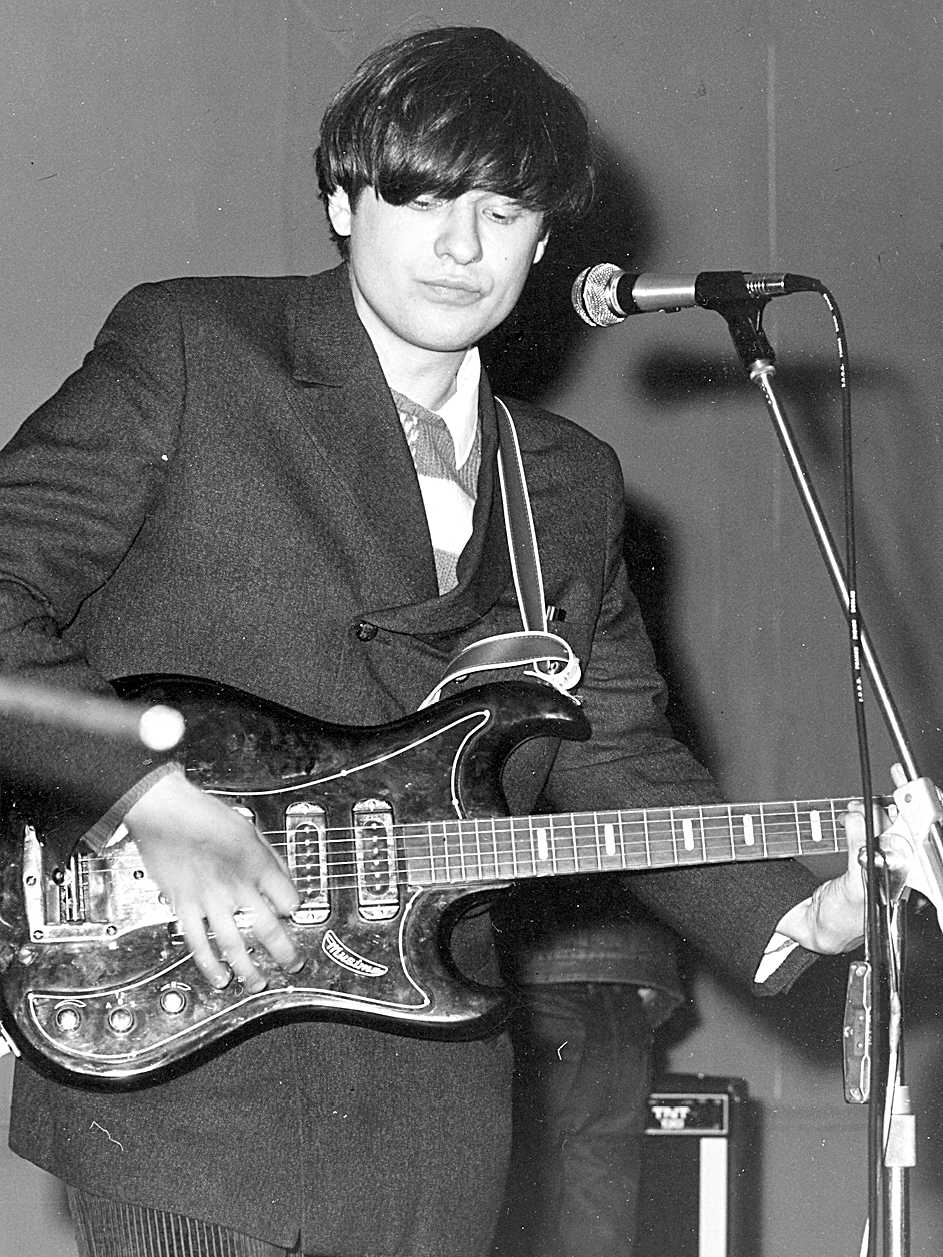

Василий Шумов. Фото Георгия Молитвина

Как-то я разговорился с парнем, который приехал в Москву десять лет назад. Я высказал ему свои наблюдения, что нет ни одного знакомого лица. А он отвечает: «А как ты думал? Всё правильно! Все новые, конечно!»

А я думаю: «А куда все старые-то делись?»

Я родился в Москве. Адрес, куда меня привезли из роддома, был такой: Верхняя Красносельская улица, дом 16-а. Это мой первый район, там я рос до семи лет. Три вокзала, Сокольники и фабрика Бабаева – вот мои детские места.

Наш дом был старый, дореволюционный, восьмиэтажный. Вернее, сначала он был 4-этажным, но потом его надстроили. В Москве часто так делали: надстраивали новые этажи. Теперь этот дом снесли и на его месте поставили какие-то стандартные башенки.

Я помню, что там, на Красносельской, была ещё ткацкая фабрика, на которой работали инвалиды. А ещё был детский парк. А за детским парком – стадион, где я учился бегать на коньках. Я побывал там недавно и увидел настоящую сюрреалистическую картину: дома моего нет, парка тоже нет: Третье транспортное кольцо прошло точно по тому месту, где был детский парк и футбольное поле. Но соседние дома остались. Когда я рос, все знали, что в одном из этих домов жила советская знаменитость – Майя Кристалинская.

Но самое интересное, когда я сюда приехал, меня пригласили провести мастер-класс в школе фотографии и мультимедиа имени Родченко. Я сделал много работ в этой области, поэтому меня и пригласили провести там мастер-класс. Это происходило практически через дорогу от того места, где я вырос. То есть через сорок с лишним лет я вернулся в места моего детства с мастер-классом по мультимедиа. А когда я там родился, помню, у нас был советский телевизор «Знамя». А теперь – мультимедиа…

На той же 16-й Парковой, где я сейчас живу, расположена школа № 361, куда я ходил с первого по десятый класс. Именно там в 1975 году появился мой первый самодеятельный школьный ансамбль. Он назывался «Синий электрический дождь». Это было, как бы сейчас сказали, пауэр-трио: барабанщик, гитарист и я на басу. Мы в основном выступали на танцах в своей и в соседних школах. Что касается репертуара, то можно сказать, что мы представляли собой мини-вариант группы «Удачное Приобретение». Однажды я попал на концерт групп «Рубиновая Атака» и «Удачное Приобретение», и это меня вдохновило на то, чтобы сделать собственную группу.

Тот сейшен проходил в ДК «Красный Октябрь», который затерялся где-то в Филях, между «Мосфильмом» и Кунцево. Такой сталинский, классический ДК. Там было всё как положено: с вермутом по рупь девяносто две. Это такие большие зелёные бутылки, которые в народе называли «огнетушителями». Я помню, что мы опоздали, и, когда попали в зал, концерт уже начался. И меня это сразу же захватило.

Я увлекался музыкой, собирал катушки, менялся пластинками, но одно дело – слушать музыку дома на магнитофоне и совсем другое – попасть на концерт. Естественно, «удачники» играли на примитивнейшей по сегодняшним меркам аппаратуре «Регент». Но это не важно. Настоящий сейшен – это всё, о чём я мечтал!

Потом я побывал на многих андеграундных концертах. В ДК «Медик» на «Молодёжной» я слушал группу «Високосное Лето», часто бывал на сейшенах в ДК имени Горького на «Савёловской», много концертов проходило за городом. Один мой приятель, который уже окончил школу, учился в Первом мединституте, каким-то образом доставал билеты на сейшен. И я всегда просил его взять меня с собой. И мы ездили в Тарасовку, в Долгопрудный, на станцию Фабричная…

Я ещё школьником был, но окружали меня старшие ребята, в основном студенты. Все они были одеты, как мне представлялось, очень модно: клешёные джинсы, деревянные сабо, то есть шлёпанцы на огромной деревянной платформе, и лишь я один ходил на сейшен в школьной форме.

Один из самых первых концертов нашей школьной группы состоялся в части стройбата, которая располагалась у нас в Измайлове, на 6-й Парковой. Кто-то из родителей моих одноклассников работал в этой части, и он договорился, чтобы мы могли репетировать в их клубе. А поскольку мы там репетировали, то нам предложили сыграть концерт.

Концерт должен был начаться в шесть часов вечера, поскольку без пятнадцати шесть этих солдат привозили с работы. И вот перед ужином мы должны были играть для них. Мы приготовились, солдат пригнали, они сели в этом своём клубе… Конферанс концерта вёл местный прапорщик по фамилии Штафура. И то, как он объявил нас, я помню до сих пор! Наша группа в то время называлась «Созвездие»! У нас часто менялись названия, и на том концерте мы как раз озвучили новое название – «Созвездие». И вот прапорщик-конферансье объявляет нас: «Значит, так! Всем слушать „Созвездие”! А не то я вас всех научу жизнь любить!» Вот такая объява была прямо перед нашим выступлением.

В стройбате в основном служили ребята из Средней Азии, которые по-русски почти ничего не понимали. Стали мы играть, и я обратил внимание, что в первом ряду сидит какой-то рядовой азиатской наружности и читает журнал «Крокодил». И музыка ему до фонаря. Через две песни я снова на него взглянул: а он уже лежит, свернувшись калачиком, и спит, укрывшись этим «Крокодилом»…

Окончив школу, я два года проучился в МВТУ имени Баумана. Мой отец был полковником авиации, кандидатом технических наук, и, естественно, он «лоббировал» технический вуз, вот я и поступил в Бауманский. Впрочем, все точные науки мне в школе давались достаточно легко.

Учился я на факультете энергомашиностроения на специальности ДВС (двигатели внутреннего сгорания). Я часто заходил в общежитие к ребятам из моей группы, а у них в общаге был зал, и там работал джазовый абонемент, и все джазмены, которые тогда были на слуху, там выступали. Помню, что несколько раз я там побывал на концертах ансамбля «Арсенал».

Но самое яркое впечатление от Бауманского – это выступление Высоцкого в институтском Доме культуры. Это был 1978 год. Попал я на этот концерт только потому, что играл за сборную института по хоккею, и мой приятель из хоккейной команды достал билеты, так как у него были знакомые в руководстве Дома культуры. А иначе попасть туда было невозможно.

Высоцкий был одет в бежевую водолазку, бежевые брюки и выглядел, как артист Москонцерта, которые к нам приезжали. Я помню, как он вышел из-за кулис, уже играя на гитаре. Это была песня «Пожары». Он сказал, что это его новая песня. А потом он начал петь все известные свои песни…

Когда я учился в Бауманском, то собрал ансамбль «777». Позже он трансформировался в группу «Центр». Но всё моё музицирование происходило вне стен института, и музыканты мои были не из Бауманского: и Саша Скляр, и Лёша Локтев, и Алексей Борисов жили в районе метро «Академическая». Вот оттуда это всё и произрастало.

Окончив школу, я переехал на площадь Гагарина, в квартиру моей бабушки, которая умерла. Окно моей комнаты выходило прямо на памятник Гагарину, или, как его в народе называли, на «штопор».

Но с ребятами я познакомился ещё в те времена, когда жил в Измайлове. Я тогда хотел купить бас-гитару, и один из тех моих приятелей, что водили меня на сейшен, свёл меня со Скляром, который как раз продавал бас-гитару. Мы подъехали к нему домой, он показал инструмент, и за разговором выяснилось, что у нас много общих интересов, в основном – увлечение музыкой «новой волны». Мы стали меняться записями и пластинками, а потом сделали группу «777».

Лёша Локтев и Лёша Борисов учились в той же школе, где и Скляр: школа № 45 на улице Шверника с английским уклоном.

А вскоре так случилось, что я переехал ближе к ним, на площадь Гагарина…

Ещё когда это были «777», мы через знакомых нашли базу для репетиций в Доме культуры Октябрьского трамвайного депо. Кажется, это улица Нижегородская. Там, где был Птичий рынок. Этот Дом культуры фасадом выходил на улицу, а сам находился на территории трамвайного депо. Основными арендаторами были группа «Галактика» и ещё какие-то филармонические ансамбли, а мы числились как самодеятельность. Нам дали кое-какую аппаратуру, и мы там репетировали.

Ребята, игравшие в группе «Галактика», были родом из города Николаева, поэтому они даже жили в этом ДК, спали где-то в задних комнатах. Они сдавали программу Министерству культуры, к ним приходили какие-то серьёзные тёти и дяди в пиджаках, садились в пустой зал, и музыканты, одетые в свои ВИА-костюмы, играли для них и свои песни, и песни членов Союза композиторов. Мы всё это видели и слышали, так как репетировали за сценой.

Поскольку приём программы обычно растягивался на несколько недель, то аппаратура так и стояла на сцене, они её не убирали. И мы договорились с художественным руководителем «Галактики» Витей Пташкограем, что он поможет нам записать нашу программу на их аппаратуре. И вот как-то ночью мы взяли их инструменты и всю программу сыграли «живьём». Так и получился альбом. Вернее, даже не альбом, а первая запись, которая разошлась, и мы стали более-менее известны как «Центр». У меня сохранилась эта катушка, мы сейчас её издали. Это считается как бы «нулевой» альбом «Центра».

Там же в Доме культуры трамвайного депо, у нас прошли и первые концерты. Мы тогда познакомились с ребятами из группы «Смещение», дали им возможность репетировать, а они привезли к нам свою аппаратуру. То есть, как обычно, всё сделали в складчину.

И мы устроили наш первый концерт: «Центр» и «Смещение». Они были волосатые, в джинсах и играли хард-рок. А у нас был полный панк и нью-вэйв. Но из-за того, что это было в подполье, публика отнеслась ко всему с энтузиазмом. Не было ни скандала, ни отторжения, ни кидания в тебя пустых бутылок из-под водки.

Название «Центр» в первый раз было использовано на танц-веранде в Подлипках во время Московской олимпиады 1980 года.

Тем летом в нашем ДК объявился парень, который сказал, что ему срочно требуется ансамбль играть на танцах на танцверанде в городе Подлипки. Там в центре города был парк, внутри которого стояла классическая советская круглая танцверанда с ракушкой. Вход 50 копеек. Музыканты, которые там играли, ушли, так как все переругались. В общем, срочно нужна была замена. И вот этот парень спрашивает: «А у тебя-то ансамбль есть?»

У нас тогда был как раз переходный период. За то время, что мы репетировали в клубе трамвайного депо, Скляр успел окончить МГИМО, и его распределили в Северную Корею, в советское посольство. Ансамбля фактически не существовало, потому что барабанщика у нас тоже не было. То есть от прежнего состава остались только я да Локтев. Но я подписался на эти танцы. Потому что дело происходило в Московскую олимпиаду, когда вообще никаких концертов в городе не было. С нами заключили официальный договор, через бухгалтерию, и мы стали играть там три раза в неделю, и играли почти три месяца: до начала ноября.

На гитару я позвал Лёшу Борисова, а вот барабанщиков у нас сменилось то ли двадцать, то ли двадцать пять. Работал с нами барабанщик из «Рубиновой Атаки», джазмены какие-то приходили, знакомые знакомых. И мы играли, играли, играли… Порой без репетиций.

Поначалу нас приняли в Подлипках вовсе даже нехорошо. Потому что, во-первых, у нас не хватало репертуара, во-вторых, народ чувствовал нашу несыгранность, а в-третьих, мы там были новыми людьми. Поэтому были определённые нарекания, которые, сам понимаешь, могли кончиться плохо. Ведь кто ходил на эти танцы? Ткачихи Мытищинской швейной фабрики, солдаты местного стройбата плюс местная шпана. Но кое-как мы там… проявили усердие. А потом стали любимчиками.

За счёт чего? Во-первых, мы стали хорошо играть! Во-вторых, к нам привыкли.

Это вообще было забойное место. Мы играли при любой погоде: три отделения по сорок пять минут. И даже когда начинался дождь, танцы не прекращались: ткачихи танцевали под зонтиками.

Между отделениями был 15-минутный перерыв, во время которого тот парень, что нас нанял, давал уроки танцев. В то время, например, была очень популярна песня «Кунг-фу-файти», и он учил всех желающих танцевать этот танец, основными движениями в котором были удары, как в кунг-фу. И девчонки-ткачихи, разучивая танец, делали движения кунг-фу.

А однажды ткачихи решили познакомиться с нами, с музыкантами.

Мы заканчивали играть, когда уже было темно. А надо было ещё собрать аппаратуру и, положив её на тележки, отвезти в ДК, где она хранилась. И потом стремглав бежать на станцию, чтобы успеть на электричку. Последняя электричка до Ярославского вокзала уходила в час пятнадцать. Она шла быстро: 20 минут – и мы в Москве. Если на неё успеваешь, то на последний автобус тоже успеваешь.

Но до ДК надо было пройти 300 метров по тёмной аллее. И мы ходили, катали эти тележки, как однажды… меня кто-то в этой тёмной аллее схватил сзади за локоть. Наверное, не нужно объяснять, какие мысли приходят в такой ситуации в первый миг? Я осторожно оборачиваюсь: стоят какие-то три девки напомаженные.

«Ребята, а вы не хотите с нами сегодня провести время?»

«А где?» – спрашиваю.

«Да в общежитии. Это тут недалеко».

Там недалеко действительно находилось общежитие Мытищинской швейной фабрики, откуда, видимо, и были эти девушки.

Я говорю: «Нет, мы не можем! Мы на электричку опоздаем!»

А они говорят: «А вы у нас оставайтесь ночевать!» И одна меня за руку держит и не отпускает: «Давай, пошли! Чего ты?»

Я говорю: «Ну а что мне там делать?»

И тут она произнесла замечательную фразу: «А у меня есть цветной телевизор!»

Эта фраза, сказанная, чтобы завлечь музыкантов, мне очень понравилась: «У меня цветной телевизор». Это же 1980 год! Тогда цветные телевизоры были ещё в диковинку. Но я говорю: «Я женат, и у меня трое детей!..» А мне-то всего тогда было 20 лет!..

А ещё мы сделали из пенопласта буквы названия «Центр» и в той ракушке их вывешивали, когда играли. Так что название «Центр» впервые появилось именно там…

Один из первых сейшенов «Центра» прошёл в Театре-студии на Юго-Западе.

Театр этот находится в помещении бывшего магазина. То есть стоит обычная девятиэтажка, на первом этаже которой когда-то работал обыкновенный овощной магазин, а потом разместился театр. Поскольку об этой студии шла молва, что она продвинутая и авангардная, то мы решили, что должны там обязательно выступить, и через знакомых договорились сыграть в студии концерт после спектакля. Аппаратуру нам ставил Володя Рацкевич, с которым я тогда подружился. Механика была такая: до спектакля мы завозим и ставим аппаратуру. Настраиваемся. Но так как сцена там была очень маленькой, то на время спектакля мы аппаратуру сдвигаем в сторону и даже частично разбираем, сами же где-то отсиживаемся. А когда спектакль заканчивается и их люди уходят, мы снова всё вытаскиваем, и в 12 часов ночи приходят наши люди по нашим билетам.

Пока шёл спектакль, мы втиснулись в подсобку театра, где у них был склад костюмов. Эта подсобка находилась в соседнем доме. Делать было абсолютно нечего, и мы три часа там сидели и ужирались водкой – и ужрались. Ну, не до последней стадии, но достаточно сильно, и когда вышли играть, то были уже в весьма подогретом состоянии…

А народу на концерт набилось очень много (зал Театра-студии на Юго-Западе вмещает 150 человек. – В. М.). По Москве как раз прошёл слух, что есть такая группа «Центр», играющая «новую волну». И мы на самом деле были новой группой, причём не только по возрасту, но и по музыке, и по имиджу. Были старые составы, которые исполняли хард-рок и арт-рок: «Смещение», «Автограф», «Рубиновая Атака», а мы представляли собой новое поколение, которое любило и слушало совсем иную музыку да и одевалось совсем по-другому.

На сцену мы вышли в чёрных пиджаках и белых рубашках, то есть видок у нас по тому времени был несколько стрёмноватый, нас из-за него потом даже именовали фашистами. Народ смотрит – и ничего не понимает: что это за рок-ансамбль, если у музыкантов нет длинных волос? И разве это рок, если в песнях нет длинных соляков на гитарах?

Из-за того что сцена была маленькой, расстояние от меня до первого зрителя было не более 30 сантиметров. Вот парень сидит на первом ряду, а вот я стою с гитарой за микрофонной стойкой. И этот парень, что сидел напротив меня, на третьей песне достал из авоськи бутылку «Фетяски», открыл её и начал пить прямо горлышка. Прямо передо мной! Бутылка упиралась мне практически в гитару. Он сделал хороший глоток – и протянул мне эту бутылку. Я взял её и тоже начал пить из горлышка. И в этот момент произошло, что называется, полное единение с залом. Все тут же достали припасённое бухло, концерт остановился и началось всеобщее братание. После этого концерт прошёл просто на ура!

Не знаю, как я доиграл сейшен, потому что меня полностью развезло: сначала водка, потом «Фетяска», затем люди ещё что-то начали протягивать. Короче, я сильно намешал. И когда после концерта мы вернулись в ту комнатку, я почувствовал, что начинаю вырубаться, и прилёг там на какой-то топчанчик. Прилёг, и помню, что склонились надо мной две бороды, практически идентичные: это были Троицкий и Липницкий. Вот так я с ними и познакомился…

Тем временем я решил уйти из Бауманского, потому что учиться там стало очень трудно, просто невозможно. Я помню, что ещё на первом собрании студентов, на которое пришли и ректор, и заведующие кафедрами, такой чёрный юморок проявился: посмотрите налево, посмотрите направо, по статистике из вас четверых останется один… А само название МВТУ расшифровывалось так: Мы Вас Тут Угробим. Знакомые ребята, которые учились в Бауманском, тоже рассказывали страшные истории о суровых сопроматах. И хотя мозгов, конечно, хватало, чтобы окончить Бауманский, но я уже полностью въехал в ансамбль и понял, чем хочу заниматься в жизни. То есть институт становился… помехой, и я решил, что надо бы как-то… уменьшить количество часов, которые я должен тратить на получение высшего образования.

Мне сказали, что неподалеку, в десяти минутах езды на трамвае от Бауманского в сторону Лефортова есть Московский электротехнический институт связи (МЭИС), и там есть экономический факультет, где стрессовых ситуаций намного меньше, чем в Бауманском.

Дело было летом, в августе. Я просто зашёл. Зная наверняка, что там период отпусков и никого нет. Только уборщица. Я говорю: вот интересуюсь, нельзя ли мне перевестись.

«А никого нет!» – отвечают мне.

«Неужели никого?»

«Только в ректорате кто-то есть».

Пошёл я в ректорат. Там сидит секретарша. Говорю, что я – студент Бауманского, хотел бы узнать о возможности перевестись в ваш институт. Она говорит: «Подожди секунду!» И ушла куда-то. Потом выходит и говорит: «Пойдём к ректору!» Фантастика: я буквально с улицы туда захожу и сразу попадаю к ректору! А он был, как я потом узнал, какой-то генерал-майор, так как МЭИС был военным институтом. Фамилия его была Ефимов. И он меня принял. Наверное, делать ему было нечего, у него было свободное время, так как в учёбе был мёртвый сезон, а тут зашёл какой-то парень и говорит, что хочет перевестись в МЭИС из Бауманского. Говорю: так, мол, и так. А он спрашивает, почему я хочу перевестись? Ну, не буду же я говорить, что в ансамбле играю, поэтому отвечаю, что я не особо технический человек и потому хотел бы учиться на экономическом факультете. Он говорит: «Сейчас все в отпусках, но 28 августа все вернутся, так что ты иди прямо в деканат и скажи, что Ефимов сказал, чтобы они тебя зачислили».

Он сказал пойти – и я пошёл. Прихожу, сидит там декан, звание его – полковник, фамилия – Романов. Я говорю: «Вот такое дело… Ректор Ефимов сказал к вам подойти, чтобы вы меня приняли. Я из Бауманского перевожусь».

Он на меня смотрит и в лоб спрашивает: «Какой у тебя блат?»

«Никакого, – говорю, – у меня блата нет».

Он на меня посмотрел, кивнул. Потом я, конечно, догадался, что он решил, будто у меня такой крутой блат, что я даже сказать об этом не могу. Вот так я перевёлся из Бауманского в МЭИС.

Любопытный факт: в моей группе на экономическом факультете были одни девушки. И у одной был парень, который постоянно её встречал после лекций, и потом оказалось, что это был Олег Нестеров. И он до сих пор на ней женат…

База в трамвайном депо просуществовала вплоть до 1984 года, а потом «Центр» переехал в «Курчатник», то есть в Дом культуры имени И. В. Курчатова, который находился на улице Рогова, неподалеку от метро «Щукинская».

«Центр» всегда имел как бы две составляющие. Одна – рок-н-ролльная, нью-вэйвовая, гитарно-барабанная, где я был басистом. Вторая – электронная, которая присутствовала в альбомах. На концертах мы играли гитарно-барабанную версию, потому что не могли на концерты брать всю эту электронику, это было нереально. Во-первых, никто не даст, потому что мало ли что может на концерте случиться. Ведь электроника, которая использовалась на записи, была не наша, мы арендовали её у знакомых. Во-вторых, гитарно-барабанное – намного проще. Поэтому несколько лет в «Курчатнике» у нас была репетиционная база для гитарного ансамбля.

… В 1988 году на горизонте «Центра» появился известный парижский продюсер Максим Шмидт, который стал продюсером нашего альбома «Сделано в Париже». В свете моды на всё советское и перестройку – это ж было дико модно во второй половине 1980-х – у него появилась идея взять какую-нибудь советскую рок-группу и повезти её во Францию и Западную Европу. Чтобы решить, с кем ему хотелось бы поработать, у знакомых русских, живших в Париже, он взял какое-то количество кассет. Русского он не понимал, с андеграундом нашим знаком не был, он просто сидел и слушал музыку. И среди услышанного его зацепила одна мелодия. Как оказалось, это была мелодия моей песни «Человек», которая потом вышла на этом альбоме, «Сделано в Париже». Он стал выяснять, что за группа эту мелодию записала. Ему объяснили, что это – Василий Шумов и группа «Центр» из Москвы. Он стал слушать другие мои песни и в конце концов понял, что хотел бы работать именно с нами. А в то время контракт с таким человеком, как я, можно было заключить только через советскую организацию «Международная книга», через ту самую, которая экспортировала музыку Чайковского и Прокофьева. Офис «Международной книги» находился рядом с французским посольством на улице Якиманка (тогда улица Димитрова), дом 39/20. Там работали серьёзные дяди, причём не трудно догадаться, что это были за дяди. И они заключили с ним контракт. Так я попал в такой механизм, который назывался «советский экспорт».

Когда Максим Шмидт приехал в Москву, я пригласил его в свою домашнюю студию, показал ему, что у меня имеется. Он посмотрел на мой восьмиканальный магнитофон Fostex, синтезатор Yamaha DX-100, драм-машину Yamaha RX-11, которые были моей гордостью и на которых я записывал свои альбомы, и сказал: «Ладно! Я всё понял!» И пригласил меня в Париж, где при участии студийных французских музыкантов был записан альбом «Сделано в Париже».

Это был первый альбом русской группы, записанный в профессиональной западной студии, но материал был русский, никто не пел на этом диске ни по-английски, ни по-французски. Примерно в то же время Боря Гребенщиков выпускал альбом в Америке, но он там пел на английском. И «Парк Горького» тоже пел на английском. А это был стопроцентно русский альбом.

Когда я уезжал в Москву, Максим сказал мне: «Если хочешь, можешь выпустить этот альбом в СССР».

И я взял оригинал этого альбома, записанный на плёнке BASF. Взял виниловую пластинку. В Москве я позвонил в «Международную книгу», а мне там говорят: «Да выпускай что хочешь!» Они не занимаются пластинками ансамбля «Центр», у них есть более важные дела!

Благодаря тому что у нас уже выходил миньон на фирме «Мелодия» с песнями «Бездельники» и «Сердцебиение», я был знаком с тамошним редактором Бэллой Михайловной Берлин, которая помогла пробить эту пластинку. И я снова пришёл к ней, но оказалось, что это дело нужно было решить на уровне директора «Мелодии».

Я принёс ему запись, показал французскую пластинку, объяснил в двух словах, что к чему, сказал, что «Международная книга» не против, поэтому пластинку можно выпускать. Он говорит: «Выпускать можно, только надо поменять обложку».

«Почему?» – спрашиваю.

А на обложке французского альбома были изображены девушка и парень с гармошкой, символизировавшие счастливую жизнь в СССР.

«Да чего ж ты тут Ваньку с Машкой нарисовал? Если мы вот так её выпустим, то она попадёт в раздел „Народная музыка”!»

А как в СССР продавался винил? Были отделы эстрады, классики, народной музыки, детские пластинки… И из-за такой обложки диск мог действительно попасть в отдел народной музыки, где и сгинул бы. Продавцы увидели бы, что на обложке парень с гармонью, и поставили бы пластинку рядом с какими-нибудь народными ансамблями, с балалаечниками.

Ну, я и говорю: «А если сделать так… Поскольку диск записывался в Париже, давайте так его и назовем „Сделано в Париже”? А на лицевую обложку дадим какую-нибудь фотографию города Парижа?»

«Отличная идея!» – одобрил директор. И тут же звонит дизайнеру и говорит, что, мол, сейчас к вам придёт автор, альбом которого мы выпускаем, и нужна фотография вида Парижа. «Сделайте всё, что надо! – сказал он в трубку. И мне: – Иди договаривайся!» И я пошёл. Прихожу. Поговорил. А ведь у диска две стороны. А что на вторую сторону ставить? «Ты напиши немного о том, как всё было сделано, – сказали мне, – а виды Парижа мы уж найдём в наших архивах»…

А потом я узнал, что пластинка вышла и уже продаётся. Я пошёл посмотреть: она получилась синего цвета, с Эйфелевой башней на обложке, и таким же шрифтом, как у нас на французской пластинке, написано «Центр». И в народе её потом стали называть «Синий альбом» «Центра». Или «Синий Центр». Какой был её тираж, я не знаю. Но из-за того, что эта пластинка вышла ещё при тоталитарном режиме, когда у нас была только одна фирма, выпускающая диски, она попала буквально в каждый райцентр. Она была везде. И даже сейчас, в десятых годах XXI века, её приносят для автографов, куда бы я ни приехал…

А потом у меня сложилась такая ситуация… Сидя в своём родном городе, я чувствовал, что оказываюсь… на подводной лодке. Круг моих знакомых-музыкантов не то чтобы скукожился, он просто исчез. Потому что люди в лучах перестройки ринулись открывать какие-то магазины, кафе, чебуречные, кооперативы, начался дикий бизнес первой волны накопления капитала. И я смотрю: у многих на почве бизнеса просто снесло крышу. То есть я оказался в вакууме, меня совершенно не интересовал ни бизнес, ни музыкальные кооперативы, которые устраивали стадионные концерты, меня интересовали музыка, поэзия и… технологии. Я читал разные западные музыкальные журналы, которые мне попадались, и – смотрю – там на фотографиях у всех музыкантов в студиях стали появляться какие-то компьютерные мониторы. И мне было странно: а зачем нужен этот монитор? У нас же этого не было вообще. То есть у меня была разная электроника, секвенсоры, но не было компьютеров. И я стал интересоваться, что это такое?

Летом 1990 года мои знакомые пригласили меня в Лос-Анджелес в гости, и, попав туда, я понял, что именно здесь, в Калифорнии и производится всё то, что меня интересует. Я познакомился со студийными инженерами, которые работали в студиях Лос-Анджелеса. У них как раз был переходный этап с аналоговой записи к компьютерной. Начали появляться какие-то софты, благодаря которым стало можно писать аудио прямо туда, в компьютер. И так как это всё оттуда и произрастало, то, естественно, больше, чем там, информации я получить нигде не мог. И я остался в Америке. Тем более что в Москве делать мне было нечего…

А потом я узнал, что в Лос-Анджелесе, вернее, в местечке Сан-Валенсе к северу от Лос-Анджелеса есть Калифорнийский институт искусств, и там у них был музыкальный факультет, на котором была специализация «Композиция мультимедиа». Я пошёл туда на экскурсию. Они устроили что-то типа дня открытых дверей: то есть ты туда приходишь, а тебя там везде водят и всё показывают. И вот я хожу и чувствую, что нахожусь в правильном месте. Бывает так, что ты это чувствуешь, хотя объяснить не можешь. И я подал туда документы, представил свои записи, и меня приняли на музыкальный факультет. А потом оказалось, что у меня уже есть звание бакалавра, так как у меня уже было одно высшее образование – МЭИС, который там был аккредитован, и меня приняли сразу в магистратуру. И я проучился там три года. И когда я окончил арт-институт – это был уже 1998 год, – то снова стал ездить в Москву, давать концерты…

Благодаря увлечению музыкой у меня с детства сформировался международный взгляд на жизнь. Куда бы я ни приехал, я чувствую, что нахожусь дома, у меня нет какой-то привязки: здесь я дома, а здесь я не дома. Потому что хорошие люди живут везде. Люди, с которыми я могу общаться! Вот что для меня важно! Бывая в разных местах, а я постоянно езжу последние 20 лет, всё равно приезжаешь к людям, а не в какие-то «коробки». Вот говорят: гляди, сколько в Москве всего понастроили. А для меня это не важно! Для меня важны люди. А люди остаются теми же самыми. Ну, кто-то стал постарше, кто-то уже умер. Но это – се ля ви. Так что я не чувствую себя здесь, как… на Марсе. И слава богу!

Тем не менее Шумов, гуляя по улицам родного города, не может не сравнивать Москву с Америкой, в которой он прожил более двадцати лет.

– В Америке нет памятников Пушкину! – говорит Вася. – В Америке нет пушкинистов! У них есть поэты, но они занимают совершенно иное место по государственной значимости.

Когда я учился в американском университете, то интересовался американской поэзией, к нам приезжали различные известные поэты и вели мастер-классы. Причём это были поэты, которые Пулицеровские премии получали. Нобелевские лауреаты тоже приезжали. Там был и Бродский, и Октавио Пасс. Известный американский поэт Макс Тренд, уже пожилой дядечка, немножко рассказывал о себе, о своей биографии, о том, как он стал поэтом. И он сказал, что ещё в 20-летнем возрасте для себя решил: я буду поэтом! Что в Америке равнозначно: я совершаю самоубийство! Если ты скажешь своим родственникам или знакомым, что ты решил стать поэтом, ты проведёшь знак равенства с тем, что ты решил совершить самоубийство. Всё! На тебе ставится крест! То есть ты обречён на прозябание, на страдание, нищету, бомжевание и так далее со всеми остановками. А у нас – по-другому. Я вот смотрю телевидение, и вдруг идёт титр: «поэт». И этот человек говорит на какую-нибудь значимую тему, например о событиях на Кавказе. Он говорит – а его слушают, потому что он – поэт. В Америке это немыслимо!

Когда я появился на свет, Пушкин уже был народной святыней! И Лермонтов тоже! И Грибоедов. И никуда это не делось. Даже при этих… при олигархах. И более того: появляются новые поэты. Даже гонимый в 1960-х Бродский у нас канонизирован! Потому что он – поэт. А вот в Америке такого нет. И что самое любопытное: каждый, кто стал известным американским поэтом, обязательно скажет, что он в детстве совершил суицид, когда решил стать поэтом…