Глава 9: Заключительные тезисы с проектом картографии для ан-археологии медиа

Развитые медиамиры нуждаются в художественных, научных, технических и магических вызовах. Для поколения, которое на рубеже XX–XXI веков только начало творчески работать с медиамирами и в медиамирах, знание о продолжающейся возможности магического отношения к технике и уверенность, что такие расходы энергии не будут бессмысленными, имеют важнейшее значение. Создавать фотографические и кинематографические аппараты, обособившиеся и автоматизированные формы их дизайна, электронные инструменты, локальные и объединенные в сеть вычислительные машины для сегодняшних медиаактивистов уже не столь принципиально, как это было для авангардистов 1920-х годов или пионеров Флюксуса, художественного акционизма, видеоарта и сетевого искусства в последовавшие после Второй мировой войны десятилетия. Все это окружено стандартизированными техническими аппаратами и системами, доступ к функциональным основам которых стал чрезвычайно сложным и разрешен лишь немногим привилегированным людям. Найти в такой ситуации собственный путь к оригинальному самовыражению нелегко, если мы хотим не просто в очередной раз производить для новых каналов то, что уже существует. Многие художники и дизайнеры выбирают путь, когда посредством необычных связей наличных выразительных средств и материалов создается то, что существенно отличается от явлений медиальной повседневности. Они объединяются для этого, к примеру, в свободные временные коллективы для работы над проектами для клубной или танцевальной сцены. Комбинации DJaying и VJaying подразумевают особый режим взаимодействия между электронной обработкой звука и изображения в реальном времени, которую можно считать современным expanded cinema. Подсоединенные к музыкальным автоматам, к телесной сенсорике, или даже напрямую к мозговым волнам, созданные самостоятельно или апроприированные визуальные миры проецируются в техноидном ритме на заброшенные руины индустриального благосостояния. Места их демонстрации – бывшие заводские цеха, которые в Кёльне и Берлине называются E-Werk, а в Дюссельдорфе – Stahlwerk. Немногие идут по рискованному пути, а именно – настолько углубляться в устройство отдельных фрагментов сложившейся дифференцированной системы медиа, что это на время ставило бы под вопрос всю устоявшуюся в ее рамках грамматику самой системы. Такова поэтическая практика в узком смысле, как ее понимал магический реалист Бруно Шульц: «Если бы искусство только подтверждало то, что уже устоялось с незапамятных времен, то в нем вообще не было бы необходимости. Его роль – роль зонда, опускаемого в безымянное. Художник – это аппарат, который регистрирует процессы на такой глубине, где создаются ценности».

В 1930-е годы этот польский писатель короткое время поддерживал переписку со своим знаменитым коллегой Витольдом Гомбровичем. Последний написал Шульцу, что встретил в трамвае некую даму, жену врача, которая считает его (Шульца) либо сумасшедшим, либо позером. Посредством этой провокации, которую Гомбрович пустил в ход через авангардный журнал «Студио», он хотел вызвать младшего коллегу на интеллектуальную дуэль. А Шульц ответил отказом: «…ведь я не верю в священный кодекс арен и форумов, я презираю его…» В конце ответного письма к Гомбровичу он прибегает еще раз к суждению, близкому сердцу европейца: «У тебя есть жилка большого гуманиста; что же такое твоя патологическая чувствительность к антиномиям, если не тоска по универсальному, тоска по гуманизации не очеловеченных сфер, тоска по присвоению конкретных идеологий и их покорению ради большой свободы?»

Шульц происходил из городка Дрогобыч в Галиции, который сегодня принадлежит к Украине. В сборнике рассказов «Коричные лавки» он зарядил забытые вещи и фигуры своего родного городка магической фантазией и новой энергией. Автор одной из прекраснейших и самых озадачивающих книг XX века, «Книги идолов», работал в тамошней гимназии учителем рисования. 19 ноября 1942 года Шульца застрелили ночью на улице. Шульц пытался выжить в гетто и для этого рисовал и писал картины для одного офицера гитлеровского гестапо. А этот офицер убил любимца другого гестаповца. Таким образом, Шульца застрелили в отместку за это убийство. В 1936 году, за три года до нападения нацистов на Польшу, Шульц написал в Варшаве текст, который – подобно многим другим – остался фрагментом, «Республика грез». Там он пишет, что во сне «кроется голод по действительности, требование, которое обязывает действительность, незаметно добиваясь достоверности и вырастая на уровень постулата, к наступающему в срок обмену, требующему исполнения». В качестве республики грез Шульц провозглашает «суверенную область поэзии», в которой можно прожить «жизнь, полную приключений, непрестанной маскировки и ошеломления». Его рай не чужд тому царству текучего меда, которому у Эмпедокла покровительствует царица Кирис. Эмпедокл задумал его как убежище и, прежде всего, как место безграничного гостеприимства. Кто добредет туда, будучи преследуем «волками или разбойниками», будет спасен. «Его проводят туда с триумфом, с него снимут запыленные одежды. Торжественно и в блаженстве он войдет в Элизиум, в воздух, наполненный сладким ароматом роз», который веет в саду «с его кельями <…> трапезными и дортуарами, библиотеками <…> павильонами <…> террасами и бельведерами».

Счета, требующие оплаты, защита антиномий против универсализации остатков гетерологии и политика, проникнутая поэзией гостеприимства: так можно охарактеризовать подземные токи энергий, текущие сквозь глубинное время медиа. Писатель из небольшой деревни на краю света, чьи тексты и рисунки имплицитно стали для многих художников и ученых второй половины XX века катализаторами для их работы по новому оформлению действительности ради их потребностей, вдохновил на исследование и меня. В движении сквозь «глубокое время» мыслимых и построенных медиамиров неприкрыто высказывалось и некое одностороннее восхищение. Оно касается магического отношения к вещам и их взаимосвязям.

В блестящей статье «Форма и техника» философ Эрнст Кассирер, родившийся и выросший во Вроцлаве, рассматривал в 1930 году исторические отношения между практиками магической натурфилософии и экспериментальной физики с позиции ангажированного просветителя. Разделительные барьеры между ними он принципиально считал столь же проницаемыми, как Эмпедокл – поверхности соприкосновения своих активных органов. Но в то же время Кассирер критиковал тезис, согласно которому магические искусства следует считать непосредственными предшественниками естественнонаучного эксперимента, в решающем для просветителя эпохи модерна пункте: «Она приписывает магическому поведению некое значение и отстаивает за ним способность к таким действиям, которые доступны лишь техническому поведению. И все-таки магия отличается от религии тем, что человек в ней выходит из сугубо пассивного отношения к природе – что он перестает воспринимать мир как всего лишь подарок превосходящих его божественных сил, но самостоятельно стремится овладеть им и наделить его определенной формой». Однако от систематического проникновения в вещи и в их взаимоотношения с помощью экспериментальной науки и ее реализации в виде техники магические искусства были отделены еще и потому, что в них выражалось чрезмерное стремление к «всемогуществу Я».

С точки же зрения такой археологии, для которой поэтическое проникновение в медиамиры имеет особенное значение, можно полемически сформулировать то, на что лишь намекал Кассирер: для магических искусств невозможно однозначно определить их целеполагание и они предполагают специфическую позицию. Эту позицию не следует понимать как недостаточно развитую праформу экспериментального подхода к вещам и их взаимосвязям, которая исчерпала себя еще до эпохи модерна. Кассирер делает замечание, согласно которому магическую форму мысли необходимо считать «„примитивной“ <…> в зависимости от меры и достоверности ее познавательного содержания». «Круг наблюдения слишком узок, способ наблюдения слишком нестабилен и не гарантирует того, что можно будет перейти к построению действительно выдерживающих критику и эмпирических законов…» Но как раз в этом и состоит увлекающий потенциал магического доступа к техническим медиамирам. Страстная концентрация на одной сфере наблюдения может дать науке, заинтересованной в выведении обобщаемых и выдерживающих критику эмпирических законов, столь же мало, как и нестабильность и негарантированные условия при проведении эксперимента. Однако и то и другое – непреложные предпосылки экспериментального мышления и действия, которые может ожидать провал и которые не страшатся самой возможности провала. Без всего этого эксперимент вырождается в простую проверку заранее выведенных законов. Эмфатическое обращение к одной-единственной идее и ее полное исчерпание может пошатнуть устоявшиеся структуры. Стабильные предприятия реагируют на это правилами отграничения. Но такое отграничение не должно быть продолжительным. Что же касается медиа, то об этом, среди прочего, должна позаботиться ан-археология. С точки зрения последней, магические, научные и технические практики не следуют друг за другом хронологически, а объединяются друг с другом в определенные моменты, сталкиваются между собой, провоцируют друг друга, и тем самым дают ход интенсивному развитию. При столкновении гетерогенных подходов могут возникать открытия, которые в долгосрочной перспективе могут привести к относительно стабильным техническим инновациям. Проведенное делла Порта экспериментальное опробование медиальных возможностей camera obscura для инсценировки звука и подвижных изображений или его вращающиеся криптографические аппараты точно так же служат тому примером, как и комбинационные ящики Кирхера – для математических или музыкальных композиций, а открытия Риттера в области электричества важны в установлении связей между химическими и электрическими процессами.

Учет драматургии различия – эффективное средство от растущей эргономизации технических медиамиров под знаком линейного прогресса. Основной точкой столкновения противоположных концепций творческой деятельности, применяющей компьютерно-центрированные медиа, стала работа по созданию и дизайну интерфейса. Та граница между медиапользователями и медиааппаратами, которая по-немецки метко называется «Schnittstelle», сразу и разделяет, и связывает между собой два различных мира: с одной стороны мир машин и программ, с другой – мир тех, кто с ними и на них работает. Технологическое развитие, как и господствующие медиаконцепции 1990-х годов сводятся к тому, чтобы сделать границу между ними незаметной. Мы обучаемся пользоваться компьютером, не замечая, что имеем дело с машиной для вычислений и симуляций. Мы можем погружаться в так называемую виртуальную реальность, состоящую из изображений и звуков, не ощущая этого и даже не зная, что нам приходится иметь дело с предварительно структурированной и просчитанной конструкцией ее аудиовизуальных параметров и временных процессов. Компьютеры предстают перед пользователями как инсценированная камера-обскура, эффектам которой можно радоваться и с которой можно работать, но доступ к способу функционирования которой уже не требуется. Против подобной бесперебойной технологической и семиологической эргономии некоторые художники в союзе с программистами, физиками и инженерами экспериментируют над тем, чтобы и в дальнейшем с помощью передовых технологий реализовывать и развивать драматургии различия. Следуя классическому кино- и видеоавангарду, они настаивают на том, чтобы у пользователей оставался доступ к этим искусственно построенным компьютерным мирам. Сохранение в интерфейсах ощущения границы по отношению к мирам, расположенным за пределами машин, должно увеличивать, а не уменьшать наслаждение этими медиамирами.

Под «вмешивающимся мышлением» Брехт имел в виду альтернативу опциональному мышлению, которого постоянно требует реальный мир как мир товаров. Его написанный в 1948 году «Малый органон для театра» представляет собой теоретическую и практическую речь в защиту своего рода операциональной драматургии, такого драматического искусства, которое приглашает зрителя не только к иллюзии и катарсису, но и – при наслаждении – не позволяет прерывать мышление, а чувства и рассудок считает не противоборствующими, а конкурирующими друг с другом силами той волнующей общественной игры, которую мы называем искусством. Сравнимого «Органона» для интерфейса пока не существует. Однако мощные художественные практики драматургии различия, пожалуй, развиваются как в сетях данных, так и за их пределами. Примечательно, что над этими проблемами вот уже добрых десять лет непрерывно работают такие группы, как состоящая из пяти человек американская группа Critical Art Ensemble (CAE) или немецко-австрийское трио Knowbotic Research. Они последовательно работают в междисциплинарной парадигме и создают проекты на границе художественной теории и практики; критика унифицирующей технологической политики – важная часть этих проектов.

Перри Хоберман из нью-йоркского района Бруклин принадлежит к тем немногочисленным деятелям современного художественного производства, работающим с медиа и посредством медиа, кому удается перейти от восхищения техническими достижениями к «вмешивающемуся мышлению». Его инсталляция «Cathartic user interface» (1995) служит потребности в стремительной разрядке от фрустраций и агрессии при общении с внешними интерфейсами персональных компьютеров. Как и в некоторых прежних своих работах, он прибегает к рудиментарному опыту из повседневной культуры, в данном случае – к бросанию мяча в стоящие столбиком жестяные банки – этому тривиальному незатейливому развлечению на городских праздниках и ярмарках. При этом победители обычно получают гаджеты как вознаграждение. При «катартическом пользовательском интерфейсе» банки заменяются компьютерными клавиатурами. Если соревнующиеся попадают в одну из активных клавиш, то их вознаграждают артефактом, происходящим вовсе не из мира, внешнего по отношению к игре. Вознаграждениями здесь становятся изображения, проецируемые на оснащенную keyboards стену, и происходят они из мира самих машин и программ. Это иронические инструкции для пользователя или сообщения об ошибках, сатирические манипуляции с графическими интерфейсами, а также портреты деятелей индустрии, производящей персональные компьютеры. Благодаря физическому действию, состоящему в бросании мяча в объекты страха и непокорности, на короткое время пробуждается чувство освобождения. Но ожидаемого катарсиса не наступает. Объекты, предлагаемые для вознаграждения, берутся из мира машин и программ, атаковать который посредством физического действия можно лишь при его визуальном проявлении. Короткое замыкание в кибернетической системе: запрограммированным и стандартизированным миром невозможно овладеть путем штурма машины. Этот штурм закончился неудачей еще в позапрошлом столетии. В этот мир можно эффективно вторгаться, лишь изучая законы обращения с ним и пытаясь либо освоить его, либо подчиниться ему. Необходимо расстаться с позицией участника ярмарочного зрелища и стать таким оператором внутри технического мира, который в состоянии работать с его гетерогенностью. Для художественной практики, работающей с компьютерами, это в особенности означает изучение кодов, благодаря каковым они функционируют. Правда, Гастев для техноавангарда 1920-х годов уже продемонстрировал, что эта позиция не обязательно должна совпадать с позицией самих программистов.

То, что при «cathartic user interface» речь идет об инсталляции, в которой одновременно могут действовать несколько посетителей, – важная составная часть концепции, проявляющейся в большинстве работ. Активное присутствие разных людей, которые вынуждены находиться в затемненном пространстве, приводит к таким интеракциям между посетителями, которые невозможны в темном кубе кинотеатра. Это тоже можно понимать как особого рода expanded cinema.

Установление действенных связей на перифериях при отсутствии стремления к их интеграции с центрами может способствовать открытости и изменчивости медиамиров. Современные аудиовизуальные массмедиа поначалу распространились в индустриальных центрах Западного и Северного полушария. Когда кино и телевидение были инновациями, они завоевывали Берлин, Лондон, Нью-Йорк и Париж. Мы привыкли к тому, чтобы мыслить, записывать и представлять себе медиаисторию с точки зрения этих метрополий. Этот способ рассмотрения приводит в тупик, не в последнюю очередь потому, что децентрализованные и объединенные в сети медиасистемы уже не нуждаются в промышленных и финансовых метрополиях так, как было в случае массмедиа. Начало восхождения Японии на западный рынок уже способствовало значительным сдвигам. После Второй мировой войны японские предприниматели с их концентрацией на мобильных и электронных медиаартефактах начали существенно изменять географические связи в плане медиаэкономики. Эта тенденция продолжает усиливаться. Китайская народная республика с сотнями миллионов потенциальных медиапользователей с колоссальной силой и скоростью проникает на мировой рынок и в обозримом будущем изменит установившиеся иерархии. Сеул и Сингапур начали как раз с вмешательства в гегемонические отношения на дальневосточной периферии. Многие из современных продуктов программного обеспечения хотя и продаются на рынке североамериканскими корпорациями, однако первоначально разрабатывались они вовсе не ими. Автомобильная и тяжелая промышленность, сделавшая экономически мощными Запад Европы и США, не годятся в качестве модели для изготовления подобного рода «летучих» продуктов-услуг в мировом масштабе. Медиамиры телематики стали такими же вездесущими, как их конструкторы – принципиально мобильными и подобными кочевникам.

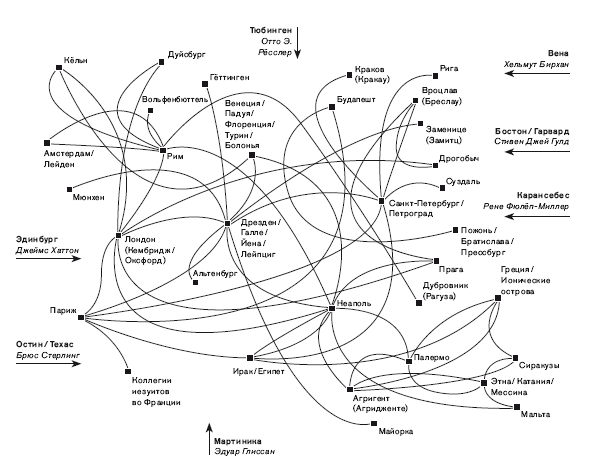

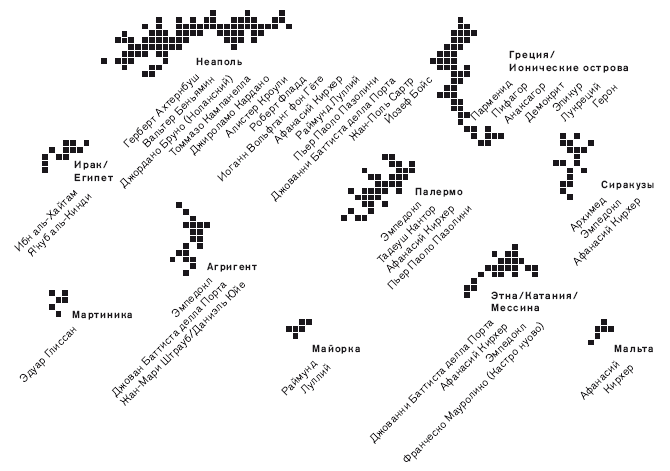

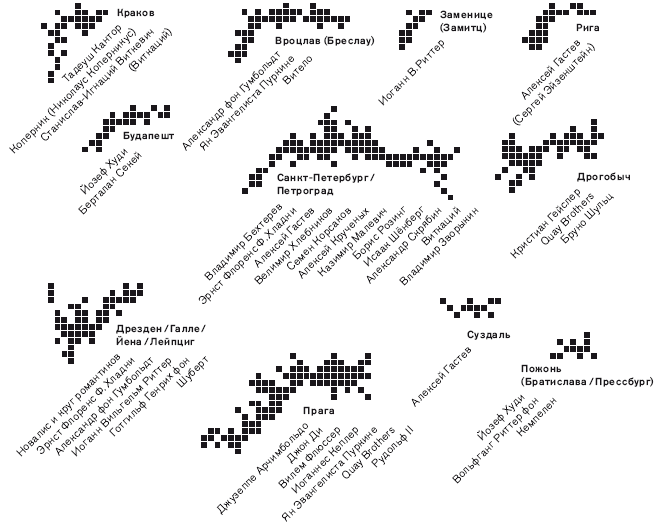

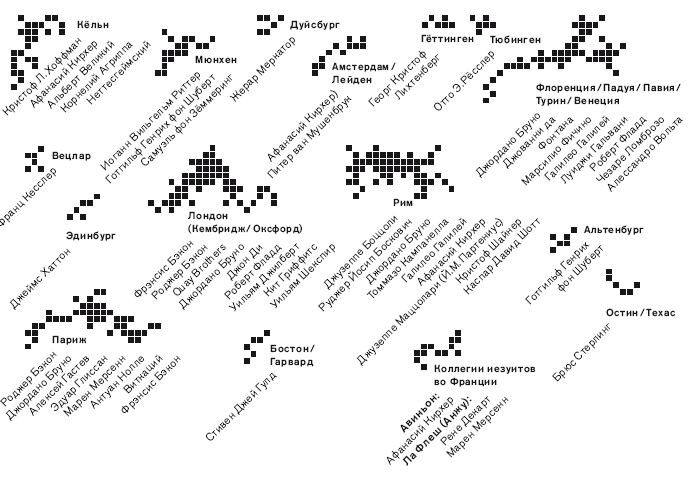

Движение сквозь «глубокую историю» технического слуха и зрения, к которым в процессе исследований добавилось и техническое комбинирование, участвует в двойном сдвиге географического внимания: с Севера к Югу и с Запада к Востоку. Эти сдвиги первоначально не имели ничего общего с рынком. Полемически заостряя: философские и практические основания для создания современных медиамиров пришли к нам с Дальнего Востока, прежде всего из ранних высоких культур Китая, а также из регионов вокруг Средиземного моря, из Малой Азии, Греции, арабских стран и их форпостов в Южной и Юго-Восточной Европе. На примере развития концепций и артефактов оптики мы можем проследить это движение в общих чертах. От примерно параллельного начала в Китае, на греческих островах и Сицилии, через реактивацию и расширение этого знания арабскими исследователями на рубеже первого тысячелетия – деятельность и ее сгущение постепенно сдвигается к Северу. Южно-Итальянская метрополия Неаполь в начале Нового времени стала активной площадкой для разнообразных попыток магического освоения вещей и их познания. На севере и северо-востоке рассматриваемой территории на передний план все больше выходили тосканские города, а к началу XVII века – и Прага Рудольфа II стали форпостами распространения астрономических, математических и технических знаний, со связями в Лондоне, Оксфорде, Кембридже, Париже, но также и в польском Кракове. Благодаря роли иезуитского Ордена как интеллектуального авангарда и Ватикана как центра этого Ордена в XVII столетии основным центром развития подобного рода знаний становится Рим, где принятое католической церковью знание сосредоточивалось вокруг новых медиамиров, оценивалось, распространялось в мировом масштабе. Однако именно из-за деятельности Ватикана Юг постепенно все более деградировал до уровня периферии. В мировоззренческой конкуренции к Риму выдвинулись Париж с его католическими минималистами и ранними просветителями-рационалистами, классические университетские города Англии, Лондон и твердыни либерального духа в Нидерландах. Еретики бежали от преследований инквизиции, останавливаясь в местах, где их могли временно принять. Поэтому книга «Electricorum» римского профессора риторики Маццолари представляет собой блестящую кульминацию, но в то же время и начало конца этого географического порядка. В латинском гимне электричеству 1767 года было еще раз собрано все знание об этом новом мире, которому предстояло стать столь решающим для медиа, и технически опредмечено в электрическом телеграфе. Но протагонисты поэмы, соответствовавшие эпохе, происходили уже из совершенно непривычных мест: из Дубровника, из Филадельфии и из голландского Лейдена.

Вместе с Риттером, Худи и Пуркине в XVIII веке усиленное внимание стало уделяться тому региону, на который прежде его обращали лишь тогда, когда происходящие оттуда исследователи и преподаватели, которые могли себе это позволить, приезжали учиться или преподавать в университетские города Северной Италии, в Рим или Париж: речь идет о сегодняшних Польше, Венгрии и Чехии с их чрезвычайно изменчивыми историями иноземного господства. Теперь их естествоиспытатели и инженеры приезжали учиться, а иногда и преподавать, в академические твердыни Австрии, но, прежде всего, в университетские города тюрингского или саксонского Востока Германии: в Дрезден, Галле, Йену или Лейпциг. Жестокие периоды войны и послевоенной истории способствовали тому, что связи с восточными центрами и архивами знания и моделирования были прерваны на несколько десятилетий. Несмотря на это, с середины 1990-х годов на границе между Западом и Востоком Германии медиафакультет Веймарского университета «Баухаус» превратился в один из наиболее передовых учебных и исследовательских институтов.

Еще более глубоким стал подобный разрыв в отношении Санкт-Петербурга, некогда бывшего российской метрополией науки, техники и искусства. Этот разрыв действовал здесь на протяжении восьми десятилетий, и притом двояким образом: во-первых, из-за резкого политического и идеологического разворота от всего западного, во-вторых, из-за изменений внутри самой России. Москва превратилась в центр политической власти, и тем самым оказалась также в фокусе как национального, так и международного внимания. В «Термен-центре» при Московской государственной консерватории вот уже десять лет как вновь существует лаборатория по исследованию и испытаниям новых художественно-медиальных форм. Она была названа в честь изобретателя одного из первых электронных музыкальных инструментов, который работал без всякого прикосновения и только благодаря воздействию на электромагнитные волны, которое производилось пальцами или ладонями исполнителя. При первом исполнении этот инструмент был показан Ленину в Кремле в 1922 году. Изобрел его физик и музыкант Лев Сергеевич Термен в 1920 году в Санкт-Петербурге, когда он руководил одной из лабораторий в тамошнем физико-техническом институте. Благодаря легендарной композиции Брайана Уилсона «Good Vibrations» для Beach Boys причудливо звучащие звуки этого инструмента вошли в историю поп-музыки. В рамках проекта под названием «Forgotten Future» Андрей Смирнов, руководитель «Термен-центра», тем самым начал снова вовлекать мощь старых изобретений в актуальную игру с техническими иллюзиями. Выдающиеся художницы, такие как Анна Кулешова, связывают эстетические идеи русских кинетиков, кубофутуристов и супрематистов с актуальным электронным концептуальным искусством и искусством перформанса.

Ставшая привычной география постепенно изменяется не только благодаря этой новой московской лаборатории. Молодая художественная сцена Санкт-Петербурга еще в годы перестройки начала устанавливать интеллектуальные связи с наследием техноавангарда 1920-х годов. В гигантском здании, расположенном на заднем дворе на Пушкинской улице, теперь размещается «неоакадемическая» школа ныне покойного Тимура Новикова, а в 1990-е годы работал и «Techno-Art Center», открытый по инициативе Аллы Митрофановой и Ирины Актугановой; в его Галерее-21 в сложных инфраструктурных условиях реализовывались медиаарт-проекты и проводились дебаты о них. Отделение «интермедиа» при Будапештской академии искусств начало работать еще осенью 1990 года, до начала большинства аналогичных инициатив на Западе, и тем временем, совместно со связанным с ним «Center for Communication and Culture», достигло международной известности благодаря разработке необычных медиапроектов. Миклош Петернак, директор обоих институтов, неустанно концентрируется в своей работе на том, чтобы вновь подключить новые медиамиры к богатствам венгерской истории техники и истории культуры. «Раскапывать будущее» – так назывался симпозиум, состоявшийся в Праге в 2001 году, который был посвящен Яну Эвангелисте Пуркине и его открытиям в области технического визионерства. Ян Шванкмайер со своими виртуозными анимационными и игровыми фильмами уже несколько десятилетий заботится о том, чтобы связи передовых медиамиров с глубинной эпохой пражских алхимиков, магов и маньеристов оставались представимыми во всей их мощи. «Алиса» (1987), «Фауст» (1994) и «The Conspirators of Pleasure» (1996) – только три из киношедевров более молодых представителей mundus animatus пражских сюрреалистов, для которых немецкие кинотеатры, к сожалению, остались закрытыми. Польша – с центром в лодзинской киношколе – еще в 1970-е годы создала собственную школу видеохудожников. При диктатуре Ярузельского некоторые из представителей этой школы, такие как Збигнев Рыбчинский, эмигрировали на Запад, обогатив там как сцену экспериментального фильма, так и коммерческий мир рок-видео. Другие же, такие как Йозеф Робаковский, решили остаться и продолжать работу в политически и технически сложных условиях в Польше.

Биеннале во Вроцлаве превратилось в 1990-е годы в важную точку пересечения отношений между Востоком и Западом в художественном мире электронных медиа. Фестиваль «WRO2000» проходил в том здании старого Вроцлавского университета, который в своей башне приютил одну из первых станций астрономических наблюдений в Европе. Медиаактивисты российской, польской, чешской, словенской и венгерской сцены начинают подключать ценнейшие компоненты своих музеев и архивов к передовому техническому и медиальному знанию Запада, или же по-прежнему развивают их самостоятельно. В 2004 году Университет Цинхуа организовал в Пекине «Millennium Dialogue», первый международный симпозиум по взаимодействию между искусством, наукой и технологиями в сочетании с выставкой на эту тему.

В конце 1960-х годов почти одновременно состоялись две выставки, задачей которых было – для каждой по-своему тематизировать взаимоотношения между наукой, технологией, искусством и медиа. Шведский куратор Понтус Хультен организовал в нью-йоркском Museum of Modern Art выставку «The Machine». Это был ретроспективный взгляд на авангард прошедших десятилетий века механики. Однако в минимальном приложении к этой выставке художники и инженеры приглашались для того, чтобы проводить совместные эксперименты с электронными инструментами и компьютером. В каталоге весом в килограмм, с металлическим переплетом выставленные электронные проекты в конце грозят исчезнуть в голубоватом шрифте на белом фоне. Но это было лишь начало, вместе с более неприметной выставкой Яси Рейхардта в лондонском Institute of Contemporary Art, состоявшейся тоже в 1968 году. Ее название расшифровывается для ан-археологии как в высшей степени желанный подарок. Выставка называлась «Cybernetic Serendipity». Серендип – это прежнее название Шри-Ланки (Цейлон). Serendipity в английском языке означает «удача, состоящая в случайной находке или в случайном изобретении ценных вещей». Само понятие создано писателем Хорасом Уолполом и относится к старой венецианской сказке: «Путешествие трех сыновей короля Серендиппо», герои которой постоянно обнаруживают и изобретают такие вещи, о которых их никто не просил.

Обе эти выставки и их каталоги стали легендами, о которых уже забыло большинство пионеров рудиментарной цифровой графики или интерактивных компьютерных инсталляций. Между тем наиболее амбициозное событие такого рода произошло каких-то три года спустя в загребской galerije grada. Под рубрикой «dijalog sa strojem» (диалог с машиной) впервые встретились художницы и художники, научные сотрудники и сотрудницы из западно- и восточноевропейских стран, США и Японии, чтобы обсудить свои разнообразные подходы к искусству, в котором используется программирование. Помимо других продемонстрированных там работ, венец Марк Адриан представил программу, разработанную им совместно с Готфридом Шлеммером и программистом Хорстом Вегшнейдером. С помощью компьютера 162-II IBM текстовые фрагменты из популярных журналов были методом случайной выборки составлены в новом синтаксическом порядке. Тексты, смонтированные машиной по правилам программы, драматически декламировались актерами (a, b и c): «c: разве не могут точки пересечения влюбляться? небо забалтывают телесно-свежие телефонные провода. это они тоже должны иметь! но действительно кто говорит своему ребенку, что такое: небо? трудности ликвидируют усталые животы или же все-таки нет? /a: пейте неприятности! женщины находят независимые вкусы, ликеры не знают скуки. /b: разве женщины не имеют права влюбляться? языки режут распускающиеся подобно бутонам точки пересечения. что случилось с прекраснейшими девушками с титульной картинки советской зоны?»

На тосканском Севере Италии медиатеоретик и медиаактивист Томмазо Тоцци и сетевой дуэт 0100101110101101.ORG борются за большую интеграцию передовых технологий в политическую и академическую культуру. В Венеции Фабрицио Плесси вот уже несколько десятилетий сооружает барочные видеоскульптуры. В отношении Юга новый географический сдвиг теперь представить труднее, чем прежде. Это зависит от серьезных экономических проблем и недостатков технической инфраструктуры. Однако дело еще и в том, что новейшие инновационные изменения в секторе медиатехнологий являются результатами таких социальных и культурных процессов, которые, скорее, чужды южноевропейским обществам. Работа и игра на индивидуальных мониторах происходят в уединении, и эти условия, по существу, все еще зависят от замкнутой архитектуры, пусть и подключенной к глобальным сетям. Воображаемое пребывание в world wide web для представителей такой бытовой культуры, которая по традиции в основном определяется публичной жизнью улиц и площадей и устной коммуникацией, пока еще не слишком привлекательно. Разве что мобильный телефон, с помощью которого можно технически расширить возможности привычных и излюбленных форм общения с другими, составляет здесь исключение. В Южной Америке эта ситуация опять-таки имеет свои отличия. В особенности в тех странах, где пользование телекоммуникационными системами в течение длительных периодов в условиях диктатуры подвергалось существенным ограничениям, как например, в Аргентине или Бразилии, присутствие интернета уже глубоко проникло в городскую повседневность. В хорошо оснащенных городских агломерациях Буэнос-Айреса или Сан-Паулу мы встречаемся с настоящими супермаркетами, обеспечивающими доступ к WorldWideWeb. Это – станции продажи времени. Владелец предоставляет в распоряжение покупателей инфраструктуру и терминалы, через которые покупатели могут подсоединиться к глобальной сети данных. Платит же клиент так же, как при входе в кинотеатр, эту машину фантазий.

Неаполь, когда-то бывший центром для магических естествоиспытателей и изобретателей фантастических медиамиров, в сегодняшней медиагеографии не играет ни малейшей роли, хотя некоторые из ярчайших фигур международной сцены происходят оттуда. То, к чему в сетях данных стремятся как к симуляции, а именно к получению по возможности минимально упорядоченных и ограниченных различных идентичностей, здесь представляет собой повседневную реальность со всеми ее несовместимостями, катастрофами и неожиданностями, обещающими наслаждение. Так город делла Порта получает статус, коим он уже обладал для многих прежних поколений интеллектуалов. Это место, по которому тоскуют, прежде всего, уроженцы сытого и упорядоченного Севера. В фильме Герберта Ахтернбуша «Чувство Андексера» (1974) по административным законам федеральной земли Бавария сыгранный режиссером учитель гимназии получает пожизненный статус государственного чиновника. Это повергает его в глубокую депрессию и отчаяние. Вместо семейного обеда в кухне происходит бурная ссора с супругой; в нее вовлекается и возлюбленная учителя. Когда супруга набрасывается на него с гигантским ножом для резки мяса, он падает на кафельный пол кухни и хрипит у ног своей возлюбленной: «Увидеть Неаполь и умереть». Присутствовавший при этой сцене священник, которого сыграл кинорежиссер и сегодняшний директор Берлинской академии кино и телевидения Рейнхард Хауфф, перед этим был изгнан в сад.

Важнейшая предпосылка, гарантирующая относительно свободные от власти пространства в медиамирах, состоит в отказе от притязаний на занятие их центра. В глубинную эпоху медиа можно наблюдать две модели, которые соответствуют типам напряжения, выделенным Жоржем Батаем в 1930-е годы под впечатлением от немецкого фашизма и советского сталинизма – с предложением «снятия экономики». Обязанной своим существованием парадигме продуктивности экономике прилаживания, подгонки, которая сперва нашла свое выражение в проекте индустриального кино и телевидения, а затем перешла в постиндустриальный феномен интернета, противостоит экономика дружбы. Первая служит повышению эффективности системы, ее защите от конкурирующих систем или нападению на них. Вторая же субверсивна по отношению к первой и является своего рода роскошью. Ей не требуется легитимация, как не требуется она наслаждению и искусству. Она или развивается, или ее попросту нет. Она существует и в рамках гегемониальной экономики, и параллельно ей. Даже в тех медиамирах, которые развивались в существенной близости к власти, – к таковым мирам относятся телекоммуникация и криптография – заметно присутствие этой другой экономики и ее многочисленных продуктов-изобретений. От «полиграфии» Тритемия, предложений делла Порта по передаче сообщений на расстоянии и криптологического магнитного телеграфа Кирхера до «местоискателя» Кесслера и электрического телеграфа Боцоли – все эти концепции были в значительной мере движимы заботой о друге, находившемся в недоступном месте.

В первую половину 1990-х годов интернет в западном мире пережил краткую фазу эйфории. Каждый, у кого имелся доступ к компьютеру и подключение к телефону, мог передавать и получать множество не цензурированных сообщений. На новые медиальные сети проецировались политические и художественные утопии свободного обмена вне рыночных и властных структур. Молодая интернациональная сцена сетевиков с самого начала не приняла старые границы конкурировавших систем. Одним из приоритетов их деятельности стало установление связи с немногими доступными и подключенными к сети компьютерами в Восточной Европе. Это было подтверждением и одновременно испытанием демократического потенциала, которым, как казалось, должны были обладать ставшие теперь массово доступными сетевые телекоммуникации. Для жителей больших городов в тех странах, где политические и экономические преобразования под знаком глобального рынка произошли довольно мирно, эти сети стали быстрейшим подключением к рынкам Запада. В 1996 году Syndicate Network начала работать как «транслокальная сеть, которая основана на личных отношениях и на здоровой смеси разномыслия, уважения и солидарности, что характеризует всякую хорошую дружбу. <…> Корни Синдиката – в тактических медиасоюзах, которые индивиды и группы завязывали между собой по обе стороны Железного Занавеса в период его существования, по ту сторону массмедийного внимания». Но эти отношения тоже впоследствии институционализировались. Одной из кульминаций деятельности Синдиката стал «Deep Europe Workshop», работавший в 1997 году на интернет-платформе documenta X в Касселе. 15 синдикалистов из разных стран Западной и Восточной Европы обсуждали здесь на глазах у мировой общественности свои представления о Центральной Европе, объединенной сетями взаимного внимания.

Также и сообщество объединенных в сеть медиамиров, для которой Синдикат – лишь один пример из многих, трансформируется в начале нового десятилетия. Развитие WorldWideWeb как глобального предприятия по оказанию аудиовизуальных услуг, предприятия, стремящегося коммерциализировать все, что вызывает массовый интерес пользователей, включая и предоставление данных не всегда легального характера, должно поставить под вопрос саму идентичность высокоинтеллигентного люмпен-пролетариата. В то же время ангажированные инициативы способствовали тому, чтобы оставить открытой возможность выбора неиерархизированных сообществ и гетерогенных отношений в пространстве технически продвинутых медиамиров. Нельзя назвать неудачей то, что эти сообщества не привели к выработке центральной модели так называемого информационного общества. Экономика дружбы не обладает способностью к обобщению. Она разворачивается как в сфере уже установившихся отношений, и в противопоставлении к ним и, как правило, недолговечна. Ее нужно постоянно и продуманно налаживать вновь.

Проблема, которая заключается в необходимости представлять себе вторгающиеся в нашу жизнь медиамиры, анализировать их и творчески развивать, состоит не столько в том, чтобы определять подходящие для них рамки, сколько в том, чтобы способствовать их развитию – со временем и во времени. Фотографии в техническом отношении – это освещенные вырезанные поверхности, содержащие визуальную информацию. Телевизор, компьютерный или видеомонитор имеет определенные рамки в пропорции 4:3 или 16:9; киноэкран или электронный проектор лишь незначительно расширяют эти пропорции. При рассмотрении медиальных конструктов мы привыкли к тому, чтобы рассматривать их как изображения, заключенные в рамки большего или меньшего размера. Особенно когда рамки наполнялись притязаниями на художественность, возникало недоразумение, что в случае любой медиальной продукции, которую мы можем воспринимать аудиовизуально, нам приходится иметь дело прежде всего с производством изображений. Составленные в скульптуры или нагроможденные друг на друга в виде монументов мониторы в музеях, с громкоговорителями или без них, усиливали недоразумение, в каковом до сих пор упорствуют некоторые историки искусства и арткритики. Такие формы процессуальной художественной практики, как хеппенинг, перформанс или акционизм, являлись для них трудно воспринимаемыми и влачили жалкое существование на обочине их внимания.

Что касается эстетических дисциплин, то науки о литературе были готовы к открытости существенно раньше. Драматические тексты, декламируемые стихотворения или устная лирика уже сами по себе существуют во времени в качестве медиальных форм. В бывшем «Институте языка в техническую эпоху» в Берлине «Лаокоон» Готхольда Эфраима Лессинга был преподан нам Фридрихом Книлли в пропедевтическом курсе как теоретическая основа основ. Благодаря этому трактату нам открылся, помимо всего прочего, новый подход к анализу текстов для кино и радио. Также и политология, социология и психология рано вобрали в свой предметный канон отдельные медиальные феномены и структуры. Они также занимаются не столько статическими объектами в пространстве, сколько процессами, отношениями и динамикой. И это – не говоря уже о физиологах, физиках, химиках или врачах. Медиааппараты сопровождают их исследования и эксперименты с самого начала их возникновения в качестве дисциплин. Смеси, сочетания, ритмы, такты, монтажи, процессы и столкновения принадлежат к основным модусам, в каких наукам приходится иметь дело с телами как в большом, так и в малом масштабе.

Поэтому музыка, звучание, звук играют такую важную роль для археологии медиа. Искусства, которые оперируют передовыми техническими медиа, являются искусствами, включающими в себя фактор времени. Это может выражаться в создании иллюзии движущихся изображений с помощью серийных фотографий или динамических графических структур. Это нам каждый день демонстрируют индустриально используемые каналы дистрибуции медиапродукции. Но изображения в мнимом движении – теперь всего лишь один феномен из многих, производимых искусством во времени.

Роберт Фладд занимался построением гармонических структур, а также арифметикой и метеорологическими процессами. Для Кирхера сочинение музыки и комбинирование были столь же важными художественными практиками, как и производство ошеломляющих визуальных эффектов. Но с реальной сменой парадигмы в теоретическом рассмотрении искусства столкнулся физик и гальваник Риттер с его вниманием к горизонтальной поверхности, на которой колеблются звучащие тела с фигурами Хладни. Вместе с электричеством в медиа-миры вошла новая душа. Отныне их было уже невозможно мыслить статическими, они начали танцевать, осциллировать, вибрировать, становиться живыми. Тем самым они попали на скользкую почву. Они двигались, лишь оказавшись в близком соседстве с феноменами из «музея сна» (Роберт Вальзер), которые люди называли жизнью. Уже делла Порта обратил на это внимание своими проекциями реального внешнего пространства в искусственное внутреннее пространство камеры-обскуры. Отныне наблюдатели и участники медиальных событий проходили непрерывный тест на реальность. Различные реальности вступали во взаимную конкуренцию за восприятие. Это усиливало возможности наслаждения, но также и сомнения. Какие из миров могут считаться истинными, а какие – неистинными? Риттер ощущал турбулентность, в которой оказались мышление и восприятие, и определял новую художественную практику, к которой следовало обратиться, как физику. Еще не поздно внимательно вслушаться в содержание речи, произнесенной им 200 лет назад. В том числе – и в дисциплинах, занимающихся эстетическими феноменами, и как раз в них, можно было бы избежать дальнейших недоразумений.

Электричество как медиамиры, использующие электроэнергию, и как искусственно изготовленное, обработанное и ритмизованное время – синонимы. Кочевая жизнь «алхимиков» нашего времени из мира электронных искусств, имеет логистические и экономические основания. Эти «алхимики» переезжают туда, где они находят хорошо оборудованные лаборатории для своих экспериментов и где им предлагают свободные пространства и возможности для создания и показа их работ. Некоторые из превосходных художников первой волны, использовавшее в свое время еще не слишком надежные и обширные технические возможности, пришли в изобразительное искусство из других сфер деятельности. Так, Нам Джун Пайк начинал как музыкант и деятель Флюксуса. Стейна Васулка – скрипачка-виртуоз, она исполняла классические скрипичные концерты, прежде чем обратилась к кино, видео и – вместе со своим партнером Вуди Васулкой – к сочетаниям своей игры на скрипке с мирами электронных изображений. Петер Вайбель – помимо тех многих ипостасей, в которых он известен, – выступал на сцене как рок-музыкант, и продолжает оставаться художником-акционистом, даже исполняя руководящие функции директора различных медиаарт-институций. Алликьера Розана (Сэнди) Стоун работала, помимо прочего, и для сценических шоу Джимми Хендрикса, прежде чем посвятила себя занятиям теорией медиа. Перри Хоберман работал над проекциями для мультимедиальных концертов Лори Андерсон, прежде чем начал создавать собственные сложные инсталляции. Отчасти именно поэтому таким художникам нелегко найти свое место в выставочных пространствах традиционного изобразительного искусства. Галереям и музеям нелегко с ними. Такие художники происходят скорее из культуры концертного зала, клуба, гастрольного турне и улицы, нежели из культуры созерцания и коллекционирования.

Поэзия кайроса в медиамирах может быть эффективным средством от отчуждения момента. Под псевдонимом Генрих Региус Макс Хоркхаймер опубликовал в 1934 году свои «Заметки о Германии». Назвал он их «Сумерки». В них содержится небольшой раздел, озаглавленный «Время – деньги». Насущным является «вопрос о критерии того, каким количеством денег измеряется определенное время» – пишет он там и продолжает:

Тот рабочий, который садится на такси, чтобы утром вовремя поспеть к рабочему месту, глуп (достаточно сравнить стоимость проезда с оплатой его рабочего дня); безработный, который держит в кармане пять марок и использует такси ради экономии времени, – безумец; однако уже средний прокурист торговой фирмы окажется бездарностью, если будет совершать свои визиты не в автомобиле. Минута в жизни безработного обладает иной стоимостью, нежели минута прокуриста. <…> Время – деньги, но сколько стоит время жизни большинства людей? Если мы не постесняемся прибегнуть к столь банальной болтовне, обращаясь к поговорке, то не время – деньги, а деньги – время, точно так же, как они – здоровье, счастье, любовь, ум, честь и покой. Ибо неправда, что у того, у кого есть время, есть и деньги; одним временем денег не достанешь, все ровно наоборот.

Из опыта «вялотекущего» времени, которое было связано с круговоротом аграрного производства, Алексей Гастев добрых восемь десятилетий назад, не стыдясь, предложил: полностью подчинять восприятие времени и практику времени тому, что он называл машинным. При этом речь шла не столько об абсолютном ускорении, сколько об альтернативном структурировании времени с целью сделать трудовой процесс эффективнее и посредством этого сэкономить время. Сочетание с механическим аппаратом на основе его двоичного кода имело целью устранить напряжение между биологическим и техническим телом или хотя бы редуцировать его до минимально возможного. Новый суверенитет индивида, как надеялся Гастев, станет продуктом осознанного акта, когда индивид объединится с совершенно иным в некое новое единство: в пролетарскую человеко-машину или, что с точки зрения Гастева то же самое, в машино-человека. Эта конструкция обладала для поэта-организатора как утопическим, так и элитарным характером. Он знал, что симбиоз как состояние недостижим, и, само собой разумеется, учитывал, что лишь немногие высококвалифицированные работники, способные к гибкому сочетанию физического и умственного труда, могут к нему приблизиться.

На основе дигитального двоичного кода компьютеров к началу XXI века информация стала исчисляться битами – совершенно безотносительно к тому, идет ли речь о числовых рядах, изображениях, текстах или звуках. Основная дигитальная единица становится новой абстрактной валютой. В качестве наименьшего технического момента она служит основой вычисления для новой экономики услуг в форме производства знаков и программ, и экономика эта в тенденции охватывает также и такие искусства, которые реализуются исключительно посредством медиа, объединенных в сеть. Формирование таких модальностей вычисления для удовольствия и работы протекало параллельно той массмедиальной тенденции, которую превосходно описал Жан-Франсуа Лиотар в одном из своих ранних текстов: «Наша культура отличается тем, что она инсценирует единственный вход, служащий для нее событием: мгновение обмена, непосредственное, сенсация, «реальное» время, каковое для нее является единственно живым временем. Это мгновение, в котором реализуется накопленное «мертвое» время, можно назвать неприличным». Распоряжение временем как способность к моментальному решению тем самым попадает под давление с двух сторон – как культурно-индустриальное «неприличное» сгущение жизненного времени в инсценируемой и превозносимой «сенсации» и как установление общей меры времени и экономии, присущей человеческому существованию.

Поведение технических процессов во времени можно описать так: уже объем вмешательства при наблюдении, контроле и управлении на входе в процесс, опосредуемый аппаратами, зависит от времени. Все это преобразуется посредством технического процесса. На выходе из как угодно оформленной системы «машина/машина» или «человек/машина» нам опять приходится иметь дело с зависящими от времени величинами, получаемыми опытным путем. Такие процессы можно называть также и динамическими. Наименьшее, что должны делать художники и инженеры, в таких процессах участвующие, – заботиться о том, чтобы преобразование, происходящее в середине процесса, устанавливало ощутимые различия между размерами вмешательства на входе и значениями результатов на выходе. Необходима эффективная работа над интерфейсом, повторим еще раз: его драматизация. Оформленное время должно быть в состоянии возвращать кое-что из того, что похитила сама жизнь индивида. Это одна из прекраснейших мыслей Жан-Люка Годара о кино, которую, однако, можно распространить и на технические медиамиры. Если медиаактивисты не осуществляют трансформацию, то обработанное компьютером время расточается напрасно. Мы никогда не должны отставать от способностей машины.

«Мы кружим в ночи и нас пожирает пламя», – так профессиональный ситуационист Ги Дебор описал деятельность странствования, которую он считал единственно достойной по отношению к «обществу спектакля»,. Первые известные нам инструменты для измерения времени в культуре Древнего Китая были лабиринтообразно структурированными, квадратными, продолговатыми или закругленными металлическими рельефами. В отверстия засыпался медленно воспламенявшийся порошок. Сгорание порошка в лабиринте показывало течение времени. Дебор представлял свое тело и воображение материалом, каким он располагал для измерения времени, в котором жил. Какая может быть альтернатива поведению, осознающему время, для личности ситуациониста, личности самоистребляющей? Теоретически она могла бы заключаться в том, чтобы быть огнем вместо сгорающего порошка. Но эту позицию мы можем принять лишь тогда, когда мы хотим играть роль Бога, так как мы – часть той материи, которую расходует время. Что мы можем делать, так это в ритме сгорания вмешаться в скорость течения времени, принять участие в организации его интервалов. Вмешивающаяся медиаполитика в этой перспективе могла бы означать активную заботу о суверенности расходования и организации времени. Готовность к потерям в смысле самосожжения Дебора и в смысле траты Батая при этом кажется необходимой предпосылкой. Однако потеря не будет категорией фатальной экономии, если удается сделать эту потерю эффективной в качестве обогащения Другого. В противном случае сгорание было бы чем-то религиозным, а трата была бы идеологической. И обе эти позиции уже оказали опустошительное воздействие на прежнюю историю Европы.

Движение в глубинное время медиатехнического мышления и действия показывало протагонистов, которые в различных исторических констелляциях способствовали трансформации процессов, объединяя наличные знания и познания, расширяя их, заостряя, демонстрируя привлекательность этих знаний или мужественно открывая более рискованные пути, нежели те, которые напрашивались в силу устоявшихся отношений. Опираясь на характеристику, придуманную Гёльдерлином для Эмпедокла, их можно охарактеризовать также как «пилотов кайроса». Всякий раз особенным способом эти люди демонстрировали, что благоприятный момент служит не тому, чтобы что-нибудь для нас совершить, но тому, что его просто надо поймать.

Происходящие из Филадельфии и живущие в Лондоне близнецы «The Brothers Quay» занимаются кино и театральными постановками. Их особой страстью является одушевление мертвых материалов с помощью техники кинотрюков. Анимация означает именно это. С уникальной поэтической силой они показывают в своих фильмах забытые и вытесненные из центра внимания места, преимущественно Восток Центральной Европы, собирают книги, вывески, выброшенные вещи, артефакты, свидетельствующие о сопротивлении повседневного, ритмы и мелодии, как будто бы происходящие из тех периодов времени, к которым мы утратили или исказили доступ. С несравненной чувствительностью и виртуозной точностью они оживляют свои находки и связывают их силой воображения, показывая минималистические «оргии» мгновенных ощущений. Одна из их поездок привела их в прежде принадлежавший Польше, а сегодня украинский Дрогобыч. Одним из ранних шедевров этих режиссеров стала «Street of Crocodiles» (1985), своеобразная киноинтерпретация короткого рассказа «Переулок крокодилов» из «Коричных лавок» Бруно Шульца. Эта работа – кинопоэзия кайроса par excellence.

Неприметным второстепенным персонажем этого фильма является маленький мальчик. В задних комнатах лавок, наполненных таинственными наваждениями, манекенами и безумной деловитостью, он ищет строительный материал, который смог бы удовлетворить его неутолимое любопытство и страсть к игре. Ржавые винты вращаются словно сами собой на запачканном грязью дощатом полу, пролетают через него и вновь начинают в другом месте элегантно вращаться, вонзаясь в землю. Мальчик останавливает движение одного из винтов, вращает его против часовой стрелки и тщательно прилаживает его к другим разрозненным предметам, сваленным в кучу. Фигура из металлических деталей с тусклой лампочкой вместо головы трет какую-то железную пластину, провода накаливания в лампочке на миг вспыхивают, мальчик ловит луч света карманным зеркальцем и направляет его в виде пучка энергии на механическую обезьяну, которая благодарит за это резкой и тотчас же вновь прерывающейся барабанной дробью. Впоследствии мы вновь видим где-то в стороне мальчика и металлическую фигуру с лампочкой вместо головы. Он берет ее к себе на руки и натягивает ей свою шапку на стеклянную голову.

Художественная практика в медиамирах являет собой пример расточительной траты. Ее привилегированные места – не дворцы, а открытые лаборатории. Медиаарт, то есть медиаискусство, – это странный mixtum compositum. С одной стороны, связь между искусством и медиа лежит на поверхности. Всякая художественная практика использует медиа, чтобы стать предметом чувственного опыта. Но медиаискусство в последние десятилетия разрабатывалось как специфическая концепция культурной практики. С этой точки зрения, mixtum compositum содержит некий разлом. Он пытается соединить два разных мира в одном. Это сопряжение в своих истоках имеет и стратегический характер – не столько для медиа, сколько для искусства. Подобно тому, как прежде уже происходило в киноискусстве или в видеоискусстве, префикс связанных с ними новых художественных практик должен, с одной стороны, способствовать какому-то оригинальному отделению от практик традиционных, с другой же – связь с искусством включала притязание на участие в исторически сложившемся рынке, в устоявшихся условиях дистрибуции и состояния дискурса. Стратегическое понятие медиаискусства еще более заостряло это, когда префикс медиа-, самое позднее – с середины 1980-х годов, способствовал надежде на высокую степень политического и экономического признания. Оформление будущего стало тесно связанным с медиа. В то же время это было одной из причин, в силу которой отвержение медиаискусства традиционными художественными институтами было гораздо резче, нежели в случае предшествовавших медиальных художественных форм.

Медиа находятся в сфере смешения целого ряда парадигм, которые далеко не обязательно связаны с искусством. Сюда относится «заповедь»: популярность без границ! Так, технические медиа на исходе XIX и в начале XX века обращаются уже не к замкнутым кругам потребителей из групп социальных элит, но к возможности достигать самой широкой публики в социальном, региональном и национальном отношении. Телефон, телеграф, кино, радио и телевидение, видеомагнитофон и компакт-диск возникают как культурные техники, которые могут функционировать в мировом масштабе. Тенденция переходить всяческие границы является в каком-то смысле задачей технических медиа. Телекоммуникационные медиа еще раз усилили эту тенденцию. Те, кто ими пользуется, уже не идентифицируют себя в качестве только зрителей или слушателей. Скорее, они становятся участниками в глобальном мероприятии, игроками, связанными с той разновидностью интеракции, которую мы научились называть коммуникацией. В этом мире нам приходится иметь дело уже не только с изолированными техническими артефактами, но и с составными техническими объектными системами, а в более точном смысле слова – с технологией. Речь идет уже не только об изолированном опредмечивании и артикуляционных формах техники, но и о сложной структуре, которая охватывает технические способности, образование инженеров и специалистов по информатике, политику и экономику техники, ее как социальные, так и философские значения, и, само собой разумеется, также и науки и искусства с их институтами. Технология связана особым способом с тем, что называют прогрессом, а следовательно, и с властью. На сегодня ключевую роль в этом играют компьютеры и опоясывающие весь мир системы передачи данных. Как отдельные машины для обработки, хранения и передачи данных, так и компьютерные сети в мировом масштабе представляют собой вычислительные системы. Это системы в традиции механики – с какой бы высокопроизводительной электроникой и со сколь бы высокопроизводительными программами они ни работали. Ибо механические системы отличаются тем, что протекающие в них процессы можно формализовать – совершенно независимо от того, идет ли речь об аналоговых или о дигитальных процессах.

Также и художественная практика обладает по-разному формализуемыми измерениями. Их можно преподавать, им можно обучаться. Их можно выражать на языке и в других знаковых системах высокой упорядоченности. Их можно стратегически развивать и испытывать. Поэтому мы можем говорить о художественном эксперименте. Поэтому мастерскую с преимущественно высокотехнологичным оборудованием и оснащением мы можем называть еще и лабораторией. В лаборатории проводят исследования, разрабатываются проекты, проверяются результаты, одерживаются поражения и победы. Подобная деятельность имеет дело с таким своеобразием художественной практики, которое она разделяет с естественными науками и индустрией. Правда, для искусства она обладает несравненно большей важностью, а для многих только в ней и состоит искусство – мы имеем в виду интуицию, умозрение. Она тесно связана с важнейшим источником энергии художественной практики, а именно – с воображением. Формализуемость и вычисление с одной стороны, интуиция и воображение – с другой, образуют полюса mixtum compositum медиаискусства, имея в виду деятельность субъекта. Рассмотрение ее как полюсов шкалы, испытываемой с двух сторон, представляет собой альтернативу дуализму как удобному образу мысли, который становится фатальным, если в нем упорствовать.

Поле того, что до сих пор обозначается как медиаискусство, служит площадкой для упражнений по составлению смесей из гетерогенных элементов. Тем самым оно понимается как некое хаотическое место, мы воспринимаем хаос как ту динамическую связь многостороннего, случайности и необходимости, которую невозможно постичь «между делом» и из которой происходят понятные нам феномены и процессы. По крайней мере, именно так понимали хаос первые «эвристики интерфейса» с V по III век до н. э.: Анаксагор, Эмпедокл, Демокрит и Эпикур. Почему мы должны отставать от них?

Художественное наполнение медиамиров требует мест, где поддерживается таким образом понимаемый хаос; где деятельность по смешению и разделению, разложению и сочетанию понимается как необходимая. В эпоху, предшествовавшую европейскому модерну, такие места называли алхимическими лабораториями. Их могли позволить себе только богатые князья, королевы или императоры, например, в Праге, в Лондоне или – под покровительством Ватикана – в Риме. Они приглашали в высшей степени необычных мыслителей, независимо от их происхождения, непосредственно участвовать в работе по созданию невозможного. Ведь долгий путь от разделения prima materia посредством различных связей в смесях к проекции, последней ступени алхимического процесса, в котором должно было состояться превращение подлого в благородное, являлся не чем иным, как попыткой сделать невозможное возможным. Эти места долго не сохранялись. Они не свидетельствовали о той же вечности, о какой свидетельствовали колонные залы академий или университетов. Это были места мимолетности, ошеломления, прорыва и разрыва, места убежища. Если же у правителей кончались деньги, или если приглашенных учеников чародеев разоблачали как шарлатанов и негодных обманщиков, то им отрезали одно ухо, бросали в тюрьму или в лучшем случае просто выгоняли на небезопасную улицу, с которой они направлялись в ближайшую лабораторию, обещавшую им гарантировать радушный прием.

Условия для современных лабораторий экспериментальных исследований медиамиров в Берлине, Карлсруэ или Кёльне, в японском Огаки-си, в Барселоне, в Сан-Паулу или Будапеште изменились, однако не изменились принципиальные движущие причины для их оборудования или формирования. За современными, хорошо оснащенными местами сегодняшних разработок со стороны организаторов кроются надежда и стратегия, рассчитанные на то, что сегодняшним ученикам чародеев, программистам и художникам удастся превратить дигитальные символы в золото.

Вновь основанные институты развивали собственную динамику. Их персонал было непросто использовать для эргономического оформления того, что политика называла будущим информационного общества. Когда пространства свободного движения для громоздкого, с трудом приспосабливающегося, чуждого становятся меньше, дело доходит до попытки сопоставления ставшего возможным с его собственными «невозможностями», чтобы тем самым сделать его более волнующим и ценным для жизни. С помощью своеобразных проектов оперативной сетевой практики, исследования новых форм кинематографического или видеографического повествования, освоения экспериментальных акустических пространств, сдвига художественного внутрь машин вплоть до границ выносимого, изобретения аппаратов, о которых никто не просил, или связи перформативных практик, для которых не существовало сцены, упомянутые институты вступали в отношения трения и напряжения с их собственной задачей. То, что последняя, как правило, не была эксплицитно сформулирована, и создало для них свободное пространство действий. Эти попытки не могут оказаться действительно неудачными. Ведь крах проектов был не чужд и алхимикам. И не потому, что они находили особенное удовольствие в таком качестве опыта, а потому, что проекты, которые они постоянно начинали, были достаточно грандиозны для того, чтобы в самом провале заключалось достоинство.

Французский художник Пьер Клоссовски, ставший знаменитым и как философский писатель благодаря своей трилогии о законах гостеприимства, написал в 1970-е годы примечательную книгу по экономике, которая была опубликована лишь в 1990-е годы. В ней он предлагает решение конфликта, содержащегося в mixtum compositum. Он обращает в обратную сторону жалобу культур-пессимистов на капитализацию, а тем самым – и на механизацию тел, вводя в игру человеческое тело как объект обмена, как «живую монету». Освободившись от непосредственного и целенаправленного принуждения со стороны воспроизводства, подобным образом понимаемое тело могло бы стать суверенным деятелем. В своей экономике Клоссовски придает особое значение эксперименту. Изготовление приборов непрерывно сталкивается со своей «временной неплодотворностью». Эта последняя «выступает тем отчетливее оттого, что ускоренный ритм изготовления непрестанно принуждает к тому, чтобы предотвращать неэффективность (в продуктах) – а от этого нет другого убежища, кроме расточительности. Эксперимент, предполагающий эффективность в качестве условия, исходит из расточительства как заблуждения. Экспериментально испытывать то, что можно произвести, имея в виду рентабельную операцию, сводится к тому, чтобы исключать риск неплодотворности произведенного ценой расточения материала и человеческой силы (издержки производства)».

Ан-археологическое исследование следует понимать также как деятельность в защиту того, чтобы оставлять открытыми места, гарантирующие гостеприимство для эксперимента и, возможно, создавать еще больше таких мест. Условием их нормального функционирования, являются не только щедрые их хозяева, для которых расточительство в отношении искусства – не неудача, а знак суверенности и силы. Не менее важным является существование таких гостей, для которых художественная практика в медиамирах и посредством медиамиров – это нечто большее, нежели всего лишь ловко упакованное подтверждение того, что мы и без того знаем, что приносит нам ощущение скуки, и что служит гармонизации еще не гармонизированного, а также удобству: гости должны воспринимать приглашение к эксперименту как призыв продолжать работу над созданием невозможного совершенного «интерфейса» Эмпедокла Акрагантского. С этой точки зрения имело бы даже смысл говорить о виртуальном мире. Готовность к собственному расточительству есть наименьшее, чего должна требовать от гостей эта экономика. В этом также состоит и весь фокус ее функционирования.

Художественная практика в интернете является избыточной. Те, кто может ею заниматься, зарабатывают деньги офлайн или, пользуясь второй, не художественной идентичностью, в форме продуктивной работы в сети. Также и создание свободно доступной оперативной системы Linux как альтернативы индустриальной системе Microsoft изначально следовало логике такой экономии. Те, кто непрерывно расширял и совершенствовал подобного рода программное обеспечение для всех сетевых пользователей, делали это во время отдыха, «параллельно» труду, которым они занимались как обеспеченные академические ученые или хорошо оплачиваемые программисты. Для художников, которые реализуют свой труд исключительно в «летучих» процессуальных медиамирах, ситуация еще сложнее. Так, Ольга Лялина из Москвы занимается журналистикой и экспериментальным кино. Она не может зарабатывать на жизнь своей филигранной и ангажированной работой в сети, хотя она уже получила известность во всем мире как художница. То же самое касается многих других, например ее земляка Алексея Шульгина, белградца Вука Косича или изобретателя poetry machine, Дэвида Линка. Они живут двойной жизнью, занимаясь обычной работой ради хлеба насущного и изобретением ангажированной художественной динамики для охватывающих весь мир информационно-коммуникационных сетей. Точнее других это выразил техасский писатель Брюс Стерлинг в ходе дискуссии в Кёльне в 2001 году, сказав, что он смог инвестировать время и силы в свои проекты в интернете лишь потому, что основной доход ему приносили продажи его научно-фантастических книг. Как расточительную деятельность, художественную практику может ожидать блестящее будущее даже в сетях.