МАССАЧУСЕТСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЙ студент-первокурсник Теодор Велтон на Дне открытых дверей Массачусетского технологического института (МТИ) весной 1936 года помогал студентам старших курсов демонстрировать работу аэродинамической трубы. Как и большинство его однокурсников, поступая в институт, он знал все о самолетах, электричестве, химических веществах и восхищался Альбертом Эйнштейном. Он был родом из маленького городка Саратога-Спрингс, расположенного в штате Нью-Йорк. Проучившись почти год в институте, Велтон не растерял уверенности в себе. Закончив выполнять свои обязанности по обслуживанию аэродинамической трубы, он отправился посмотреть другие научные экспонаты, которые превратили мероприятие в настоящую выставку для родителей и гостей из Бостона. Он подошел к математической секции и там, в толпе, заметил еще одного похожего на него первокурсника с оттопыренными ушами и румянцем на лице. Тот как-то несуразно управлялся со сложным вычислительным устройством величиной с чемодан, которое называлось анализатор гармоник. Парень фонтанировал объяснениями и отвечал на вопросы как конгрессмен на пресс-конференции. Устройство могло разложить любую волну на сумму синусоидальных и косинусоидальных волн. У Велтона прямо уши загорелись, когда он услышал, как Дик Фейнман пылко объясняет принципы работы преобразования Фурье — сложного математического метода гармонического (спектрального) анализа волн. До этого он и подумать не мог, что кто-то из новичков, кроме него, обладает такими знаниями.

Велтон (предпочитавший, чтобы его называли по инициалам Ти Эй) выбрал физику в качестве основного предмета. Фейнман же дважды менял специализацию. Сначала он поступил на математический. По результатам экзаменов его взяли сразу на второй год вычислительного курса, где изучали дифференциальные уравнения и интегрирование по трем переменным. Это было просто, и Фейнман подумывал о досрочной сдаче экзаменов. Но в то же время он сомневался, что хочет посвятить этому свою жизнь. Американские математики в 1930-х годах как никогда оперировали строгими теоретическими понятиями и презирали так называемую прикладную часть. Фейнману же, наконец-то оказавшемуся среди единомышленников и знатоков радио, математика теперь казалась слишком абстрактной и неконкретной наукой.

По рассказам современных физиков, поворотным моментом в их жизни часто бывает тот, когда они начинают осознавать, что математика перестала быть для них интересной. А начинали все, как правило, именно с нее, потому что ни один другой школьный предмет не позволял в полной мере проявить свои способности. Потом или наступал кризис и прозрение, или возникала неудовлетворенность, и они или сразу, или постепенно начинали интересоваться смежными областями науки. Вернер Гейзенберг, который был на семнадцать лет старше Фейнмана, пережил такой кризисный момент, когда работал на знаменитого математика Фердинанда фон Линдемана в Мюнхенском университете. Лохматая, вечно тявкающая собака Линдемана почему-то никак не выходила у Гейзенберга из головы. Она напоминала ему пуделя из «Фауста» и совершенно не давала возможности сосредоточиться, когда профессор, застав Гейзенберга за чтением новой книги Вейля о теории относительности, сказал: «Раз так, вы совершенно потеряны для математики». Фейнман, проучившись полгода на первом курсе и прочитав работу Эддингтона о теории относительности, обратился к декану своего факультета с классическим вопросом: «Для чего нужна математика?» И получил ответ: «Если вы спрашиваете, то вам тут не место».

Возникало ощущение, что изучать математику надо лишь для того, чтобы потом преподавать математику. Декан предложил ему сделать расчет вероятностей для страховых компаний. И он не шутил. Незадолго до этого доктор наук Эдвард Мендж провел исследования профессиональной среды, и полученные результаты вошли в его монографию «Возможности карьерного роста для выпускников научных факультетов» (Jobs for the College Graduate in Science). Доктор Мендж писал: «Американцев в большей степени привлекают прикладные, нежели фундаментальные принципы, также называемые “практичными”». И это значительно ограничивало перспективы трудоустройства для тех, кто планировал связать жизнь с математикой, ведь, согласно выводам Менджа, «найти хорошую работу математикам довольно сложно, разве что занять профессорскую должность в университете. Но можно найти и практическое применение знаниям, устроившись экспертом-статистиком в одну из крупных страховых компаний…» Фейнман перешел сначала на электротехнический, а потом снова на факультет физики.

И вовсе не потому, что физики имели больше возможностей в профессиональном плане. Американское физическое общество к тому моменту насчитывало всего две тысячи членов. И хотя их количество увеличилось вдвое за десять лет, но все же оно выглядело отнюдь не впечатляюще. Работая в сфере образования, в Национальном бюро стандартов или в Бюро погоды, физик мог рассчитывать на хорошую зарплату от трех до шести тысяч долларов в год. Однако Великая депрессия вынудила правительство и ведущие исследовательские корпорации сократить почти наполовину штат научных сотрудников. Профессор физики из Гарварда Эдвин Кемпбл перспективы трудоустройства выпускников-физиков назвал кошмаром. И аргументов в пользу того, чтобы специализироваться в этой области науки, не хватало.

Отвлекаясь от своего прагматизма, Мендж, пожалуй, предоставил единственный такой аргумент. «Испытывает ли студент, — спросил он, — непреодолимое желание внести свой вклад в мировую науку? Хочет ли он работать не покладая рук, чтобы его труды были заметны, как круги на водной глади от брошенного камня? Другими словами, настолько ли он увлечен предметом, что не остановится, пока не узнает о нем все, что только возможно?»

Три самых влиятельных американских физика — Джон Слейтер, Филип Морс и Джулиус Страттон — работали в тот период в Массачусетском технологическом институте. Они были выходцами из приличных семей, воспитаны в духе христианских традиций и полностью соответствовали стереотипу ученого, в отличие от всех тех, кому вскоре суждено было затмить их. Иностранцы, например Ханс Бете и Юджин Вигнер, уже прибыли в Корнеллский и Принстонский университеты. Евреев Исидора Раби и Роберта Оппенгеймера приняли на работу в Колумбийский и Калифорнийский, несмотря на антисемитские настроения и в том, и в другом университетах. Страттон впоследствии возглавил Массачусетский технологический, а Морс стал первым руководителем Брукхейвенской национальной лаборатории ядерных исследований. Слейтер занимал должность декана. Он был представителем американской молодежи, получившей образование за границей. Впрочем, он не особенно глубоко погрузился в пучины европейской физики, как, например, Раби, который учился и в Цюрихе, и в Мюнхене, и в Копенгагене, и в Гамбурге, и в Лейпциге, и снова в Цюрихе. Слейтер прошел краткий курс в Кембридже в 1923 году и почему-то упустил возможность встретиться с Дираком, хотя, как минимум, они оба прослушали один общий курс.

Однако в интеллектуальном плане Слейтер и Дирак в последующие десять лет сталкивались неоднократно. Слейтер постоянно делал незначительные открытия, о которых Дирак сообщал за несколько месяцев до этого. Это раздражало Слейтера. У него создавалось впечатление, что Дирак намеренно скрывает результаты своих исследований, окутывая их паутиной совершенно лишних запутанных математических формулировок, которым Слейтер не доверял. На самом деле он сомневался в весьма размытых философских концепциях, которые использовали европейские ученые в квантовой механике. Все эти утверждения о дуальности или взаимодополняемости напоминали ему историю доктора Джекила и мистера Хайда. Сомнения вызывали и трактовки времени и вероятности, а также домыслы о влиянии человека как стороннего наблюдателя. «Не люблю мистику, — говорил Слейтер. — Я предпочитаю точность». Большинство европейских физиков откровенно не скрывало свои проблемы. Некоторые из них считали своим долгом принять на себя ответственность за последствия полученных расчетов. Они отказывались внедрять свои новейшие разработки, пока физическая картина не прояснится полностью. Чем больше они манипулировали матрицами, чем больше перетасовывали дифференциальные уравнения, тем больше начинали сомневаться. Куда девается частица, когда никто не смотрит? За каменными стенами старых университетов владычествовали старые привычные воззрения. Теорией о спонтанном возникновении фотонов в излучении возбужденных атомов — эффект без причины — ученые как кувалдой могли размахивать в спорах о кантианской причинности природы. В Европе, возможно, но не в Америке. «В наше время физика-теоретика в теориях должно интересовать лишь одно, — безапелляционно высказался Слейтер вскоре после того, как Фейнман поступил в Массачусетский технологический. — Теории должны давать четкие прогнозы о ходе экспериментов. Ничего более».

Слейтер не просто оспаривал философский подход в физике. «Вопросы о теориях, которые не в состоянии правильно предсказать результаты экспериментов, кажутся мне бессмысленными, — говорил он. — И я предпочел бы оставить их тем, кто получает от них хоть какое-то удовольствие».

Высказываясь в защиту здравого смысла и практичности и утверждая, что теория должна быть служанкой эксперимента, Слейтер обращался в первую очередь к своим американским коллегам. Эдисон, а не Эйнштейн, все еще олицетворял для них образ ученого. Упорный труд, а не вдохновение. Математика непостижима и ненадежна. Другой физик, Эдвард Кондон, говорил, что всем известно, чем занимаются физики, использующие математические методы: «Они внимательно изучают результаты экспериментов и переписывают их таким образом, что сами едва могут прочитать свои математические выражения. Физика только тогда оправдывает себя, — добавлял он, — когда позволяет прогнозировать результат эксперимента, и только в тех случаях, когда на предсказание требуется меньше времени, чем на проведение самого эксперимента».

В отличие от европейских коллег, американские физики-теоретики не имели своих кафедр. Они вынуждены были делить помещения с экспериментаторами, вникать в их проблемы и пытаться давать практичные ответы на их вопросы. Тем не менее время эдисоновской науки заканчивалось, и Слейтер знал это. По распоряжению ректора МТИ Карла Комптона он создал кафедру теоретической физики, чтобы вывести эту область на передовые позиции американской науки и способствовать тому, чтобы страна выглядела на мировой научной арене более достойно. Он и коллеги знали, насколько не готовы Соединенные Штаты заниматься подготовкой нового поколения физиков. Знали об этом и руководители стремительно развивающихся технологических производств.

Когда Слейтер вступал в должность, кафедра Массачусетского технологического насчитывала едва ли дюжину аспирантов. Шесть лет спустя их количество увеличилось до шестидесяти. Несмотря на Великую депрессию, в Институте появились физическая и химическая лаборатории, финансируемые промышленником Джорджем Истманом. Основная часть исследований касалась возможности использования электромагнитного излучения для определения структуры вещества. Большое внимание уделялось спектроскопии — определению спектрального состава светового излучения различных веществ, а также рентгеновской кристаллографии. (Каждый раз, когда физики обнаруживали новый вид «лучей» или частиц, они использовали рентгеновские лучи для определения расстояния между молекулами.) Новое вакуумное оборудование и отличные зеркала, изготовленные методом травления, позволяли делать точный спектральный анализ. А мощнейшие электромагниты создавали поля, равных по силе которым еще не было.

Джулиус Страттон и Филип Морс читали спецкурс старшекурсникам и аспирантам, который назывался так же, как и работа Слейтера — «Введение в теоретическую физику». Слейтер с коллегами разработал его всего несколькими годами ранее. В нем воплотились основные принципы их новых взглядов на преподавание физики в МТИ. Смысл в том, чтобы объединить в новом курсе дисциплины, которые преподавались до этого раздельно. В их число входили механика, электромагнетизм, термодинамика, гидродинамика и оптика. Студенты изучали эти предметы постепенно, в специальных лабораториях, причем основное внимание уделялось проведению экспериментов. Слейтер же объединил эти предметы, чтобы подготовить студентов к изучению нового направления — современной теории атома. Еще не существовало курса квантовой механики, но студенты Слейтера уже рассматривали атом не с точки зрения классической механики, в которой действуют законы движения твердых тел, а с точки зрения волновой теории, где изучают вибрирующие струны и звуковые волны, существующие внутри полых объектов. Преподаватели с самого начала объясняли студентам, что на начальной стадии изучения теоретической физики их задача будет заключаться не в том, чтобы освоить математические вычисления, но в том, чтобы применить математические методы к реальным явлениям во всем их разнообразии: движение тел и жидкостей, магнитные поля и силы, течение воды и электрический ток, волны на воде и световые волны.

Первокурсник Фейнман жил в комнате с двумя старшекурсниками, посещавшими эти лекции. В течение года он привык к их разговорам и даже иногда принимал участие в спорах, удивляя соседей, предлагая свой способ решения задач. «Почему бы не попробовать уравнение Бернулли?» — спрашивал он. В его произношении фамилия звучала как «Берноули», ведь он получил знания, читая энциклопедии и немногочисленные учебники, которые находил в Фар-Рокуэй. Ко второму курсу он решил, что и сам готов изучить этот курс.

В первый день все заполняли регистрационные карточки: у старшекурсников карточки были зеленые, у аспирантов — коричневые. Фейнман с гордостью ощущал в своем кармане розовую карточку студента-второкурсника. Кроме того, он носил офицерскую форму ROTC, так как внестроевая подготовка была обязательной для учащихся первых курсов. Он выделялся среди остальных, поэтому к нему подсел еще один второкурсник в форме. Это был Ти Эй Велтон. Он помнил математический талант Ричарда еще со дня открытых дверей, что состоялся весной.

Фейнман взглянул на книги, которые Велтон выкладывал на стол. Среди них была и «Абсолютное дифференциальное исчисление» (Absolute Differential Calculus) Туллио Леви-Чивиты, которую он никак не мог взять в библиотеке. Велтон же, глядя на стол Фейнмана, понял, почему не смог достать «Векторный и тензорный анализ» (Vector and Tensor Analysis) А. Уилса. Довольно впечатляюще. Второкурсник из Саратога-Спрингс претендовал на то, что знает все об общей теории относительности. Второкурсник из Фар-Рокуэй заявлял, что выучил квантовую механику по книге некоего Дирака. Они несколько часов проговорили о важности ознакомления с работами Эйнштейна по гравитации. Оба осознавали, что, как сформулировал Велтон, «в борьбе против агрессивно настроенных старшекурсников их дружба пойдет на пользу обоим».

Тот факт, что курс введения в теоретическую физику привлек пару одаренных второкурсников, не остался незамеченным. Преподававший на первом семестре Страттон порой терялся в потоке формул на доске. Его лицо тогда заливалось краской, он протягивал мел со словами: «Мистер Фейнман, как бы вы решили эту задачу?» — и Ричард широкими шагами направлялся к доске.

Оптимальный путь

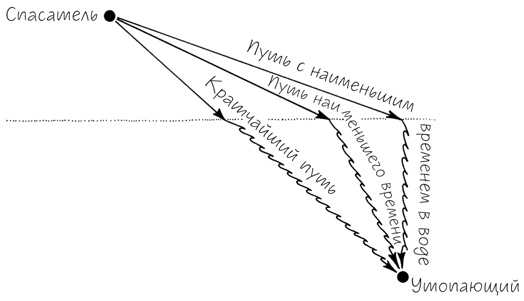

С проявлениями закона природы, сформулированного как «принцип наименьшего действия», мы сталкиваемся постоянно. Мы используем его при решении самых простых задач. Спасатель, находящийся на пляже, замечает впереди по диагонали от себя тонущего пловца на некотором расстоянии от берега. Спасатель может пробежать вдоль берега с определенной скоростью, а затем подплыть к утопающему со скоростью значительно меньшей. Как вычислить самый быстрый путь до утопающего?

Траектория, при движении по которой затрачивается минимальное время. Скорость движения спасателя по суше выше, чем в воде. Таким образом, кратчайший путь — это поиск компромисса.

Так же кажется, что и свет, скорость распространения которого в воздухе больше, чем в воде, движется по такой же траектории от рыбы, плавающей под водой, к глазам наблюдателя.

В данном случае кратчайший путь, обозначенный прямой линией, не самый быстрый, потому что спасатель проведет слишком много времени в воде. Если он пробежит некоторое расстояние по пляжу и нырнет в воду строго напротив утопающего, — минимальное расстояние по воде — он тоже потеряет время. Оптимальное решение — это путь, который займет минимальное время. То есть спасатель должен пробежать по пляжу и войти в воду, находясь под углом относительно утопающего. Любой студент способен рассчитать оптимальный путь. Спасателю же приходится доверяться инстинктам. Математик Пьер Ферма предположил в 1661 году, что искривление лучей света, входящих в воду (преломление, которое используется в линзах и вызывает миражи), возникает из-за того, что свет ведет себя как спасатель с безупречными инстинктами. Он следует по пути, на преодоление которого потребуется меньше всего времени. (Рассуждая от обратного, Ферма предположил, что скорость света становится меньше в более плотных средах — с большим показателем преломления.) Позднее Ньютон и его последователи полагали, что доказали противоположное, и скорость света, как и звука, в воде больше, чем в воздухе. Однако Ферма, оставшийся верным своим простым принципам, оказался прав.

Теология, философия и физика еще не стали явно отличаться друг от друга, поэтому у ученых, естественно, возник вопрос, а какую Вселенную создал бы Бог. Даже в эпоху квантовой физики этот вопрос иногда возникал в умах ученых. Эйнштейн не гнушался упоминать имя Господа всуе, хотя и высказывался, порой виртуозно играя словами, о том, что «Бог не играет в кости со Вселенной», или произносил фразы, подобные той, что позже высекли на камне в Зале науки Принстонского университета: «Господь Бог изощрен, но не злонамерен». Эйнштейн умел мастерски формулировать. Его объяснения были понятны и широко цитировались физиками независимо от того, были те верующими или нет. Он умел объяснить устройство Вселенной, не задевая чувств прогрессивных верующих, но и не вызывая опровержений со стороны убежденных атеистов, которые определяли Бога как краткое поэтическое обозначение законов и принципов движения материи и энергии. Эйнштейн уважительно, хотя и нейтрально, отзывался о Боге. Его формулировки принимали даже такие рьяные противники религии, как Дирак, о котором Вольфганг Паули однажды сказал: «Наш друг Дирак тоже религиозен. Его религия держится на постулате “Нет Бога, и Дирак пророк Его”».

Ученым XVII и XVIII веков тоже приходилось вести двойную игру, и ставки были куда выше. Отрицание Бога все еще считалось преступлением, караемым смертной казнью, и не только в теории: виновных могли повесить или сжечь. Ученые оскорбляли веру уже только тем, что утверждали: определенные знания должны подкрепляться наблюдениями и экспериментами. Тогда еще не понимали, что изучать движение падающих тел и происхождение чудес должны разные группы философов. Однако Ньютон и его современники успешно выстроили научные доказательства существования Бога, определив его как первопричину в цепочке логических рассуждений. Элементарные частицы должны быть неделимы, писал Ньютон в своей «Оптике» (Opticks): «Поэтому никакие усилия не способны разделить или разрушить их. Ни в чьей власти разделить то, что создал Бог».

Но Рене Декарт в труде «Принципы философии» (Principles of Philosophy) утверждал обратное — что элементарные частицы не могут быть неделимы: «Не может атом или любая частица материи быть неделима по своей природе (как предполагают некоторые философы)… Ибо даже если Бог и создал частицу столь малую, что невозможно ни одному живому существу разделить ее, Он не мог самого себя лишить этого права, потому что совершенно недопустимо, чтобы Бог ограничивал собственное могущество…»

Мог ли Бог создать атомы настолько несовершенными, что их можно разделить? Мог ли Бог создать атомы настолько совершенными, чтобы тем самым бросить вызов самому себе? Это была лишь одна из проблем, связанных со всемогуществом Бога, которые возникли еще до того, как теория относительности определила верхний предел скорости, а квантовая механика — верхний порог определенности. Натурфилософы же хотели подтвердить силу Бога и Его существование в каждой частичке Вселенной. Но еще более страстно желали они понять, почему планеты движутся, предметы падают, а если их подбросить, то отскакивают, без какого-либо божественного вмешательства. Неудивительно, что Декарт добавил к своим общим тезисам оговорку, чтобы снять с себя ответственность: «В то же время, признавая свою ничтожность, я ничего не утверждаю и представляю все высказанные мысли на суд католической церкви и людей, обладающих большей мудростью, чем я. Надеюсь, никто не примет все, что я написал, на веру, если только лично не получит подтверждения».

Чем больших высот достигала наука, тем меньше ей нужен был Бог. В гибели воробья не было особого промысла — только лишь второй закон Ньютона F=ma. Силы и их соотношения с массой и ускорением везде были одинаковы. Ньютоновское яблоко падало с дерева так же предсказуемо, как Луна закатывалась за горизонт ньютоновской Земли. Почему Луна движется по изогнутой траектории? Потому что эта траектория — сумма всех крошечных траекторий, по которым движется Луна в каждый момент времени, и потому что в каждый последующий момент направление ее движения изменяется под действием таких же сил, как и те, что заставляют яблоко падать на Землю. Бог не должен был выбирать траектории движения. Или, выбрав их однажды при сотворении мира, Он не имел нужды менять их. А Бог, не вмешивающийся в ход событий, — это Бог, который все больше отходит на второй план.

Несмотря на то что натурфилософы XVIII века научились определять траектории планет и сталкивающихся частиц ньютоновским методом, французский математик и естествоиспытатель Пьер Луи де Мопертюи открыл совершенно новый способ увидеть эти траектории. Движение планет в модели Мопертюи подчинялось логике, которая не объяснялась действием простого пошагового векторного сложения сил. Он и его последователи, и в первую очередь Жозеф Луи Лагранж, доказали, что траектория движущегося тела оптимальна, и ей в соответствие ставится величина, называемая действие. Величина действия, зависящая от скорости тела, его массы и пройденного расстояния, должна быть минимальна. Независимо от того, какие силы действуют на планеты, они движутся по оптимальным траекториям с минимальными энергетическими затратами. Это было сродни печати расчетливого Бога.

Все это не имело смысла для Фейнмана, когда он столкнулся с использованием метода Лагранжа для сокращения вычислений в теоретической физике. Ему это не понравилось. Для остальных, в том числе для его приятеля Велтона, формулировки Лагранжа казались простыми и полезными. Они позволяли не принимать во внимание действие множества сил, упомянутых в задаче, и сразу переходить к решению. Особенно удобен принцип Лагранжа был тем, что не требовал использования классической системы отсчета, как в ньютоновских уравнениях.

Для метода Лагранжа фактически подходила любая система координат. Но Фейнман отказывался его применять. Он говорил, что не может до конца понять реальную физику системы, пока тщательно не изучит и не рассчитает каждую силу по отдельности. По мере углубления в классическую механику задачи становились все сложнее и сложнее. Шары скатывались по наклонной плоскости, скручивались в параболоиды, а Фейнман вместо кажущегося надежным метода Лагранжа использовал остроумные методы расчетов, которые освоил еще в школьные годы.

Впервые с принципом наименьшего действия Фейнман познакомился в Фар-Рокуэй, когда после скучного урока физики учитель Абрам Бейдер подозвал Ричарда. Бейдер нарисовал на доске кривую, по форме напоминающую параболу, изобразив траекторию, по которой будет двигаться мяч, если кто-то бросит его своему другу, стоящему у окна второго этажа. Если время движения мяча неизвестно, то таких траекторий может быть бесконечное множество: можно высоко подбросить мяч, и он опишет дугу, можно бросить почти прямо, и в этом случае мяч долетит быстрее. Но если время, за которое мяч пролетел заданное расстояние, известно, траектория может быть только одна. Бейдер велел Фейнману вычислить две знакомые величины: кинетическую энергию мяча (то есть энергию движения) и потенциальную энергию (ту, которой мяч обладает в наивысшей точке траектории, находясь в гравитационном поле). Как и все старшеклассники, изучающие физику, Фейнман привык рассматривать эти энергии вместе. Когда самолет ускоряется во время пикирования или вагонетка на американских горках скользит вниз, происходит преобразование потенциальной энергии в кинетическую, так как высота уменьшается, а скорость увеличивается. На обратном пути, если не учитывать трение, потенциальная энергия вагонетки или самолета вновь возрастает, а кинетическая уменьшается. Так или иначе, сумма кинетической и потенциальной энергии остается неизменной. Другими словами, полная энергия постоянна.

Бейдер предложил Фейнману рассмотреть менее очевидную величину, чем сумма энергий, — их разницу. Вычесть потенциальную энергию из кинетической было так же легко, как сложить их. Просто изменить знак. А вот понять физический смысл куда сложнее. Эту величину Бейдер назвал действием. И она постоянно изменялась. Бейдер велел Ричарду рассчитать ее значение на протяжении всего полета мяча к окну. Он также обратил внимание на то, что показалось Фейнману настоящим чудом. В каждый конкретный момент значение действия может возрастать или убывать, но, когда мяч достигнет конечной цели, его траектория всегда будет такой, при которой полное значение действия будет минимально. Для любой другой траектории, какую бы ни изображал на доске Ричард, будь то прямая линия до окна или изогнутая в виде дуги, среднее значение разницы между кинетической и потенциальной энергией было больше.

Физик не может рассуждать о принципе наименьшего действия, не принимая во внимание факт, что к летящему предмету приложена некоторая сила. Возникало ощущение, что мяч выбирает определенную траекторию, как будто заранее знает все возможные варианты. Натурфилософы стали сталкиваться с проявлением подобных принципов в науке. Сам Лагранж предложил программу вычисления орбит, по которым двигаются планеты. Поведение бильярдных шаров, сталкивающихся друг с другом, казалось, сводило действие к минимуму. Подобным образом колебались весы, когда на них клали гирьки. Похожим образом вели себя лучи света, проходя через воду или стекло. Описывая математическую основу принципа наименьшего времени, Ферма также открыл и соответствующий закон природы.

Физики понимали ньютоновские методы, принципы наименьшего действия и наименьшего времени оставляли налет таинственности. «Это не совсем те категории, которыми мыслят в динамике», — заметил как-то физик Дэвид Парк. Люди предпочитают думать, что мяч, планета или луч света прокладывают себе путь в каждый момент времени, а не следуют по заранее определенной траектории. Если принять точку зрения Лагранжа, то выходит, что изгиб кривой, вдоль которой будет следовать мяч, зависит от неких высших сил. Мопертюи писал: «Не в малых деталях следует искать нам Всевышнего, а в явлениях, общность которых не приемлет исключений, а простота делает понятными каждому». Вселенная жаждет простоты. Законы Ньютона открывают нам механику, а принцип наименьшего действия наполняет ее изяществом.

Но оставался все же один непростой вопрос. И он еще долго беспокоил некоторых ученых, которые не переставали его изучать, пока Фейнман, давно уже преодолевший свою неприязнь к принципу наименьшего действия, не обнаружил ответ в квантовой механике. Дэвид Парк сформулировал этот вопрос очень ясно. Откуда мячу известно, по какой траектории двигаться?

Социализация инженера

«И пусть никому не придет в голову сказать, что инженеры необщительны, что восторг у них могут вызвать только формулы и логарифмические линейки», — эти слова можно прочитать в одном из ежегодных изданий МТИ. Некоторых сотрудников и студентов на самом деле волновал вопрос социализации этих небезызвестных нескладных людей. Одним из способов социализации, по мнению знатоков студенческой жизни, считалось чаепитие, которое рекомендовали всем первокурсникам в качестве обязательного лекарственного средства, помогающего преодолеть первоначальные страхи. («И лишь когда страхи были побеждены, когда новоиспеченные студенты уже были в состоянии удерживать чашку на блюдце во время беседы с женой профессора, только тогда такое принудительное лечение становилось ненужным».) Свои коммуникативные навыки студенты развивали во время дружеских посиделок и бесконечных танцевальных вечеров. Танцы в общежитии, рождественские танцы, весенние, танцы а-ля Монте-Карло с рулеткой, деревенские танцы с катанием на санях. Все это позволяло приглашать студенток из близлежащих женских колледжей, таких как Рэдклиф и Симмонс. Танцы под музыку оркестров Гленна Миллера и Неу Мэйхью, танцы в поле после традиционных кулачных боев, танцы в здании братства, самом желанном месте студенческого городка. И наконец, официальные танцы, которые даже Дика Фейнмана заставляли каждую неделю надевать смокинг.

Студенческие братства в МТИ, так же как и в других вузах, неукоснительно разделяли учащихся по религиозной принадлежности. Фейнман, будучи евреем, мог выбирать из двух и присоединился к обществу Phi Beta Delta. Штаб-квартира его располагалась на Бей-Стейт-Роад в Бостоне, в районе таунхаусов прямо напротив студенческого городка. Присоединившись к братству, студент не просто становился его членом. Он теперь вовлекался в процесс ухаживания за девушками, который начинался летом, перед учебой, в местных курилках и продолжался, как в случае Фейнмана, настойчивыми предложениями подвезти девушек до дома или переехать к нему, больше похожими на похищения. Стоило студенту вступить в братство, как он сразу из объекта, которого приглашали и обхаживали, превращался в объект оскорблений. Новые члены братства подвергались постоянным унижениям. Как-то их, и Фейнмана в том числе, отвезли в какую-то глушь, бросили там у замерзшего озера, и им пришлось самим добираться до дома. Они соглашались участвовать в драках в грязи и ночевали на деревянном полу в заброшенном доме. И хотя Фейнман все еще опасался в душе, что его сочтут слабаком, но проявлял редкую смелость, сопротивляясь старшим товарищам. Он хватал их за ноги и пытался вырубить. Все эти обряды посвящения были проверкой характера, замешанной на мальчишеской жестокости, которую студенты лишь слегка сдерживали. Подобная дедовщина эмоционально связывала молодых людей как со своими обидчиками, так и с другими жертвами.

Входя в гостиную штаб-квартиры Phi Beta Delta на Бей-Стейт-Роад, студент мог задержаться в передней у большого выступающего окна, выходящего на улицу, или направиться прямиком в столовую. Именно в этой столовой Фейнман в основном и питался на протяжении четырех лет. К ужину все члены братства надевали пиджаки и галстуки и за пятнадцать минут до начала собирались в прихожей и ждали, когда раздастся звонок, приглашающий к столу. Белые колонны поддерживали высокие потолки. Лестница изящно извивалась на четыре пролета вверх. Члены братства часто перегибались через ее резные перила и что-нибудь кричали тем, кто собрался внизу у радиоприемника или телефона, расположенных в небольшой нише. Телефон — еще один способ унижать новеньких. Новые члены братства обязаны были всегда носить с собой горсть пятицентовых монет для звонков, также специальные черные блокноты, где фиксировались их неудачи. Фейнман наловчился проделывать такую штуку: он ловил какого-нибудь новичка, у которого не оказывалось мелочи, записывал это в его черный блокнот, наказывал, а через несколько минут снова ловил того же самого студента. Второй и третий этажи здания полностью отводились для занятий. Здесь студенты могли работать группами по двое и по трое. Спали на верхнем этаже, на двухъярусных кроватях, составленных близко друг к другу.

Несмотря на обязательное чаепитие, некоторые члены общества считали, что кое-кому не мешало бы научиться хорошим манерам, в том числе танцевать и уметь пригласить девушку на танцы. Какое-то время именно эта тема стала причиной основных споров между более чем тридцатью членами Phi Beta Delta. Спустя поколение свобода послевоенного времени обеспечила почву для появления в речи студентов таких слов, как «зубрила» и «ботаник».

В культурах более консервативных, где классовое расслоение было выражено значительно сильнее, подобные прозвища появились раньше. Британские ученые даже проводили исследования причин высмеивания интеллектуально развитых джентльменов. В Массачусетском технологическом в 30-е годы XX века понятия «зубрила» не существовало. Ручка в кармане рубашки не означала ровным счетом ничего. Студента не подвергали насмешкам из-за хорошей учебы. Фейнману и ему подобным это было на руку. Не приспособленные к жизни в обществе, не привыкшие к тренировкам, не преуспевающие нигде, кроме науки, они рисковали стать жертвой насмешек каждый раз, когда произносили незнакомое имя. Противоположный пол приводил их в такое волнение, что коленки у них подкашивались, даже когда приходилось идти за почтой мимо сидящих на улице девушек.

Для будущих американских ученых и инженеров, многие из которых были выходцами из рабочего класса, учеба стояла превыше всего. Да и могло ли быть иначе, ведь в маленьких группках, которые просиживали почти круглосуточно в комнатах для занятий, студенты заполняли свои пестрые блокноты лекциями и конспектами, чтобы передать знания будущим поколениям. Но даже если и так, в Phi Beta Delta это воспринимали как проблему. Казалось, что существует прямая связь между усердной учебой и неумением танцевать. В братстве непременно хотели растормошить скучных застенчивых парней. Посещение танцев стало обязательным для всех его членов. Для тех, у кого не было партнерш, старшие товарищи приглашали девушек. В свою очередь те, кто хорошо учился, подтягивали двоечников. Дика устраивал такой расклад. В конце концов, он даже впечатлил своих самых общительных друзей тем, что несколько часов кряду протанцевал на вечере в большом бальном зале со свисающим с потолка зеркальным шаром, расположенном неподалеку от Бостон-симфони-холл.

Но самую большую поддержку Ричарду оказала Арлин Гринбаум. Благодаря ей он почувствовал уверенность в своих силах. Она по-прежнему оставалась одной из самых красивых девушек, которых он когда-либо встречал, с ямочками на круглом румяном лице. Она всегда присутствовала в его жизни, хотя и была далеко. По воскресеньям она навещала его семью в Фар-Рокуэй и учила Джоан играть на пианино. Она была из тех, кого люди обычно называют талантливыми: музыкальная и артистичная, одаренная в самом прекрасном значении этого слова. Она пела и танцевала в школьном мюзикле «Америка на пути». Фейнманы разрешили ей нарисовать попугая на дверце шкафа, что стоял внизу. Джоан воспринимала ее не иначе как старшую сестру. Часто после уроков музыки они гуляли вместе или брали велосипеды и ехали на пляж.

Арлин произвела впечатление и на товарищей Фейнмана по братству, когда начала приезжать в гости на выходные, чем избавила Ричарда от необходимости искать себе партнершу для танцев среди студенток женских колледжей или, к огорчению его друзей, среди официанток кофейни, где он частенько бывал. Может, он все же не безнадежен. Тем не менее они задавались вопросом, удастся ли Арлин сделать его более цивилизованным, прежде чем придет конец ее терпению. На зимние каникулы Ричард приехал домой в Фар-Рокуэй вместе с друзьями. Они отправились на новогоднюю вечеринку в Бронкс на метро через Бруклин, а потом на север через Манхэттен и вернулись уже рано утром тем же маршрутом. К тому времени Дик решил, что алкоголь превращает его в глупца, поэтому избегал выпивки с завидной честностью. Друзья знали, что он ничего не пил тем вечером, однако всю дорогу домой он вел себя шумно, словно пьяный, пошатывался, открывал двери вагонов, раскачивался на ремнях, свисающих с поручней, облокачивался на пассажиров и бормотал им что-то несвязное. Арлин его поведение не обрадовало. Но она уже все решила. Когда-то, еще в подростковом возрасте, он предложил обручиться. Она согласилась. Много позже Ричард узнал, что Арлин считала, что это не первое его предложение, ведь однажды он уже говорил (без задней мысли, как сам полагал), что хотел бы на ней жениться.

Она была талантлива: играла на пианино, пела, рисовала, умела поддержать разговор о литературе и искусстве. Но искусство вызывало у Фейнмана чувство протеста и никак не откликалось в его душе. Любая музыка раздражала и напрягала его. Он знал, что не лишен чувства ритма, и взял в привычку действовать на нервы своим соседям по комнате и товарищам по обучению, рассеянно постукивая пальцами, выбивая стаккато на стене или корзине для бумаг. Но мелодия и гармония ничего для него не значили — словно песок во рту. Хотя психологам и нравится порассуждать о том, что математические способности и музыкальная одаренность часто сопутствуют друг другу, у Фейнмана музыка вызывала почти болезненные ощущения. Он был не пассивно, а агрессивно некультурным. В разговорах о живописи или музыке ему слышались только термины и помпезность. Он отвергал уютное гнездышко традиций, легенд и знаний, культурное полотно, сотканное из нитей религии, американской истории, английской литературы, греческих мифов и немецкой музыки, служившее опорой многим людям. Он начинал с чистого листа. Даже мягкий, с такой нежностью адаптированный иудаизм, которого придерживались его родители, не трогал его.

Ричарда отправили учиться в воскресную школу. Он ее бросил, шокированный новыми открытиями. Оказалось, что все эти истории о царице Есфирь, Мардохее, Храме, мучениках Маккавеях, масле, что горело восемь ночей, испанской инквизиции, еврее, отправившемся в путешествие с Христофором Колумбом, вся россыпь историй и легенд, все сказки о морали, которые рассказывали еврейским детям в школах, — все это было смесью правды и вымысла. Из того, что задавали читать в школе, Фейнман практически ничего не читал. Друзья посмеивались над ним, когда при подготовке к государственному экзамену ему пришлось прочесть книгу. Ричард выбрал «Остров сокровищ». (Но он обогнал всех даже в английском, когда писал сочинение на тему «Важность науки для авиации». Он специально усложнял свои предложения, добавляя фразы и словосочетания, которые, как сам знал, были лишними, но выглядели внушительно: «Турбулентность, завихрения и воронки, образующиеся в атмосфере в хвосте самолета…»)

Русские насмешливо назвали бы Фейнмана nekulturniy, а европейцы отказались бы воспринимать его как тип современного ученого. Подготовка ученых в Европе давала возможность получить знания в более широких областях. В один из самых судьбоносных моментов, к которому Ричарда неумолимо вела жизнь, он будет стоять рядом с австрийским теоретиком Виктором Вейскопфом, наблюдая, как вспышками света озаряется небо над Нью-Мексико. Фейнман увидит огромный шар оранжевого огня, вспенивающий черный дым, в то время как Вейскопф будет слышать (или думать, что слышит) вальс Чайковского, звучащий по радио.

Какое невероятно банальное музыкальное сопровождение для желто-рыжей сферы, окруженной синим сиянием! Как показалось Вейскопфу, именно такой цвет он видел однажды во Франции на одном средневековом полотне кисти Маттиаса Грюневальда. И какая ирония: на той картине было изображено вознесение Христа. У Фейнмана не было подобных ассоциаций. Массачусетский технологический институт, передовая техническая школа Америки, был для него лучшим и в то же время самым неудачным местом. Учебное заведение оправдывало курс английского тем, что, возможно, однажды студентам придется писать заявку на патент. Некоторые друзья Фейнмана по братству любили французскую литературу или наименьший по значимости курс английского с его поверхностным толкованием великих книг. Но Фейнману все это было чуждо. Для него это было не более чем головная боль.

Однажды Ричард даже сжульничал. Он не желал читать то, что задавали, и списывал ответы ежедневных тестов у своих соседей. Английский казался Фейнману набором произвольных правил орфографии и грамматики, бессмысленным запоминанием человеческих особенностей. Все это он находил невероятно бесполезным и воспринимал не иначе как пародию на знания. Почему бы профессорам английского просто не собраться вместе и не навести порядок в английском языке? Фейнман с трудом сдал английский на первом курсе. Оценки оказались даже хуже, чем по немецкому, в изучении которого он также не преуспел.

После первого года обучения дела пошли лучше. Он попытался прочесть «Фауста» Гете, но произведение показалось ему бессмысленным. Все же не без помощи товарищей по братству ему удалось написать эссе с ограниченным количеством аргументов. Он утверждал, что проблемы искусства или морали не могут быть решены и объяснены логическими доводами. Даже в сочинениях он рассуждал с точки зрения нравственности. Он прочел «О гражданской свободе» Джона Милла («все, что разрушает индивидуальность, это деспотизм») и написал о деспотизме социальных норм, лжи во спасение и лицемерии, которого он так жаждал избежать. Он прочел «На кусочке мела» (On a Piece of Chalk) Томаса Гексли и вместо анализа текста, которого от него ждали, выдал его имитацию. В своей работе «На кусочке пыли» (On a Piece of Dust) Фейнман рассуждал о том, как благодаря пыли образуются капли дождя, как она может накрыть целый город и разукрасить закат.

Хотя студентов МТИ обязывали изучать гуманитарные науки, представление о том, что считать таковыми, было довольно свободным. Например, на втором курсе в качестве гуманитарного предмета Фейнман выбрал описательную астрономию. Формулировка «описательная» означала, что там не будет никаких формул. А вот что касалось физики, то Фейнман записался на два курса механики (частицы, твердые тела, жидкости, высокие температуры, законы термодинамики), два курса по изучению электрических процессов (электростатика, магнетизм и т. д.) и на курс экспериментальной физики (здесь студенты должны были ставить эксперименты, демонстрируя свое понимание работы приборов). Из лекционно-лабораторных курсов он выбрал оптику (геометрическую, физическую и физиологическую, связанную с офтальмологией), электронику (приборы, термоэлектроника, фотоэмиссия). Ричард изучал рентгеновское излучение и кристаллы, строение атомов (спектры, радиоактивность и физический взгляд на периодическую таблицу Менделеева). В его расписании был специальный семинар по новой теории ядра, расширенный теоретический курс Слейтера, семинар по квантовой теории и курс по теплоэнергетике и термодинамике, применимый к статистической механике, как классической, так и квантовой. И плюс ко всему этому он прослушал еще пять углубленных курсов, в том числе теорию относительности и курс повышенного типа по механике. А когда ему захотелось внести некоторое разнообразие в список выбранных предметов, то он записался на металлографию.

Еще была философия. В средней школе Фейнман придерживался мнения, что при получении знаний необходимо соблюдать определенную иерархию: сначала биология и химия, потом — физика и математика, а на самой вершине — философия. Его пирамида выстраивалась от конкретных узкоспециальных знаний до абстрактных и теоретических. От муравьев и листьев — к химии, атомам и уравнениям, а потом — к Богу, истине и красоте. Философы оперировали теми же понятиями, но Фейнман не заигрывал с философией. Его представление о доказательствах уже сформировалось в нечто более весомое, чем замысловатые рассуждения того же Декарта, которого читала Арлин. Декартовское доказательство существования Бога казалось ему несерьезным. Когда он начал разбираться с выражением Я мыслю, следовательно, существую это подозрительно напомнило ему Я существую и поэтому думаю. Декарт утверждал, что существование несовершенства подразумевает совершенство, что существование идеи Бога в несовершенном сознании доказывает существование Кого-то достаточно совершенного и вечного, чтобы подтвердить эту идею. Фейнман полагал, что видел очевидное заблуждение. Он знал все о несовершенстве науки: это называлось «степень приближения, аппроксимация». Он рисовал гиперболы, стремящиеся к идеальной прямой (асимптоте), но никогда не достигавшие ее. Люди, подобные Декарту, просто глупцы, сказал Ричард Арлин, упиваясь собственной дерзостью и смелостью подрывать авторитеты великих имен. Арлин ответила, что все имеет две стороны. Фейнман радостно опроверг даже это. Он взял полоску бумаги, изогнул ее, соединил два конца крест-накрест и показал лист Мёбиуса — плоскость с одной поверхностью.

С другой стороны, никто не показал Фейнману гениальность теории Декарта в доказательстве очевидного. Очевидного лишь потому, что он и его современники принимали существование Бога и свое собственное как данность. Замысел же Декарта сводился к тому, чтобы отрицать очевидное, отвергнуть определенное и начать с нуля, с того, чтобы подвергнуть сомнению основы. Декарт заявлял, что даже он сам может быть всего лишь иллюзией или сном. И это первое сомнение. Он открыл дверь здоровому скептицизму, который для Фейнмана стал неотъемлемой частью современного научного метода. Ричард бросил читать Декарта, не добравшись до конца, где мог бы найти для себя возможность оспорить несиллогистические доказательства существования Бога, заключавшиеся в том, что совершенное создание среди всех прочих качеств, несомненно, имело бы и признаки существования.

Философия в институте только раздражала Фейнмана. Она казалась ему неумело спроектированным предприятием. Роджер Бэкон, известный тем, что ввел понятие экспериментальной науки (scientia experimentalis) в философию, казалось, больше рассуждал, чем экспериментировал. Его идея эксперимента больше походила на приобретение опыта, чем на тесты и измерения, которые проводили студенты XX века на занятиях в лаборатории. Современные практики осваивали физические приборы и, используя их, выполняли определенные действия, снова и снова, и записывали полученные результаты. Уильям Гилберт, менее известный исследователь магнетизма XVII века, больше импонировал Фейнману своим утверждением о том, что «в постижении тайн и открытии неизведанного больше пользы будет от конкретных экспериментов и четких доказательств, чем от предположений и философских умозаключений, которыми так любят сыпать мыслители определенного сорта». Такой подход вполне устраивал Фейнмана. Ему даже запомнились слова Гилберта о том, что Бэкон, по его мнению, рассматривал науку «с точки зрения премьер-министра». Преподаватели физики в МТИ также ничего не делали, чтобы побудить студентов прислушаться к преподавателям философии. Общий тон задавал Слейтер, для которого философия была лишь бесцельно плывущим душистым облаком из безосновательных предрассудков. Философия загоняла знания в тупик. Физика же возвращала их к жизни.

Тремя веками ранее Уильям Гарвей провозгласил разницу между наукой и философией, заявив, что смотреть на вещи нужно «не с точки зрения философов, а с точки зрения самой природы». Иссечение трупов дает более основательные знания, чем иссечение предложений, заявил он, и оба лагеря признали, что между двумя взглядами на мир существует пропасть. Что произойдет, когда острый нож науки пронзит не столь живую реальность внутри атома? Пока Фейнман отрицал философию, туманные рассуждения преподавателя о «потоке сознания» натолкнули его на мысль, что он, прибегнув к самоанализу, может самостоятельно изучить свой ум.

Его погружение внутрь себя было более экспериментальным, чем у Декарта. Ричард поднимался в свою комнату, расположенную на четвертом этаже здания братства Phi Beta Delta, задергивал занавески, ложился в постель и пытался наблюдать, словно со стороны, за процессом погружения в сон. Когда-то его отец уже пытался обсуждать с ним вопрос о том, что происходит, когда засыпаешь. Он любил подталкивать Ритти к тому, чтобы тот попытался выйти за пределы собственных суждений и посмотреть на все незамутненным взглядом. Отец спрашивал, как бы он объяснил это марсианину, прилетевшему в Фар-Рокуэй. Что, если марсиане вообще не спят? Что бы тогда им хотелось узнать? Каково это — засыпать? Ты просто выключаешься, как будто кто-то нажимает на кнопку? Или мысли начинают двигаться все медленнее и медленнее, пока, наконец, не останавливаются?

Тогда, в своей комнате, рассматривая дневной сон как философский эксперимент, Фейнман обнаружил, что может все глубже и глубже погружаться в свое сознание, пока не растворится во сне. Он заметил, что его мысли не столько замедлялись, сколько разбредались, не связанные логикой бодрствования. Вдруг он замечал, что его кровать парит над непонятным устройством из блоков и проводов, подвешенная на веревках. Фейнману казалось, что они не выдержат… но тут он просыпался. Он описал свои наблюдения в классной работе, облекая комментарии к ней о невозможности истинного самоанализа в форму далеко не блестящих виршей. Эти наблюдения походили на впечатления человека, попавшего в комнату кривых зеркал: «Мне интересно почему. Мне интересно, почему мне интересно. Мне интересно, почему. Мне интересно, почему я удивляюсь». После того как преподаватель зачитал его работу, включая стихи, перед аудиторией, Фейнман начал изучать свои сны. И даже здесь он оставался верным тому же принципу, что применял, когда разбирался в устройстве радиоприемников: отстраниться от самого явления и попробовать понять, как все устроено, изнутри. Он мог снова и снова видеть один и тот же сон в разных вариантах. Он ехал в вагоне метро, кинестетически ощущая все происходящее. Он чувствовал, как поезд кренился из стороны в сторону, видел цвета, слышал гул в тоннеле. Проходя по вагону, он заметил трех девушек в купальниках, которые стояли за стеклом, словно в витрине магазина. Поезд трясло, и неожиданно Ричард подумал: интересно проверить, насколько сильно он сможет сексуально возбудиться. Он оглянулся назад, но теперь вместо трех девушек там трое мужчин играли на скрипках. Он может управлять снами, понял он, но не все ему подвластно. В другом сне Арлин приехала к нему в Бостон на поезде. Они встретились, и Дик был счастлив. Они шли по зеленой траве, сияло солнце.

— Все это похоже на сон, — говорила Арлин.

— Нет, нет, — отвечал Ричард, — это не сон.

Он настолько сильно убедил себя в присутствии Арлин, что, когда проснулся от шума соседей, не мог понять, где находится. Смятение развеялось еще до того, как он осознал, что спал в своей комнате в общежитии братства, а Арлин была дома в Нью-Йорке.

Новый взгляд Фрейда на сны как окно в мир скрытых желаний не нашел отклика у Фейнмана. Подсознание, стремящееся выпустить на свет желания, слишком пугающие и странные, чтобы принять их открыто, не интересовало Ричарда. Не рассматривал он свои сны и как зашифрованные символы, посылаемые, чтобы оградить от потрясений. В этом его убеждал его практичный ум. Он изучал свое сознание как невероятный загадочный механизм, принципы работы и возможности которого волновали его больше, чем что-либо. Он даже развил собственную элементарную теорию снов для философского эссе, скорее предположение, что в мозге есть область, отвечающая за расшифровку образов, которая и преобразует беспорядочные чувственные импульсы в знакомые очертания. Мы думаем, что видим людей и деревья, но на самом деле все это — лишь образы, в которые этот отдел мозга преобразовал цветовые пятна, воспринимаемые нашими глазами. А сны не что иное, как результат свободной работы этого отдела мозга, не связанной стереотипным мышлением бодрствования.

Однако философские достижения Фейнмана в наблюдениях за собственным сознанием нисколько не смягчили его отношения к той философии, которую в МТИ преподавали как «становление современного склада ума». В ней не хватало конкретных экспериментов и веских доказательств, но при этом было слишком много догадок, предположений и философских размышлений. Все лекции Ричард просиживал, ковыряясь маленьким сверлом в подошве своих ботинок. «Слишком много суеты, слишком много бессмыслицы, — думал он. — Лучше уж пользоваться своим современным умом».

Новейшая физика

«Теория краткости» и «теория малого» заметно сужали взгляд нескольких дюжин ученых, вынуждая говорить о физике в прошедшем времени. Львиная доля человеческого опыта лежала в рамках реальности, о которой нельзя было сказать кратко или мало. Это реальность, где теория относительности и квантовая механика казались неуместными и неестественными, где реки просто текли, облака плыли, бейсбольные мячи летели и закручивались — и все это можно было описать с помощью классических методов. Однако современной физике больше нечего предложить молодым ученым, увлеченным поисками фундаментальных знаний о структуре Вселенной. Они не могли игнорировать решительную, смелую и противоречащую всему риторику квантовой механики, как не могли не принимать во внимание и провозгласившее объединение поэтичное высказывание учителя Эйнштейна Германа Минковского, который писал: «Отныне время само по себе и пространство само по себе становятся пустой фикцией, и только единение их сохраняет шанс на реальность».

Впоследствии квантовая механика проникла в мировую культуру мистическим туманом. Никакой конкретики, сплошные случайности. Это была новая версия Дао, богатейший источник парадоксов, проницаемая мембрана между наблюдателем и его объектом, нечто сомнительное, сотрясающее подмостки науки, в которой все ясно и определенно. Однако в тот период квантовая механика была всего лишь необходимым и полезным инструментом для тщательного описания природы на мельчайших масштабах, теперь доступных для экспериментов.

Вселенная казалась такой непрерывной. Однако постоянно можно было видеть технические приспособления, принцип действия которых основан на дискретности и прерывистости. Движение зубчатых приводов и храповиков осуществлялось крошечными скачками, телеграф передавал сообщения, закодированные точками и тире. А свет, излучаемый веществом? При нормальной (комнатной) температуре он инфракрасный, а его длины волн слишком большие, чтобы быть видимыми человеческому глазу. При более высоких температурах вещество излучает более короткие световые волны, именно поэтому раскаленный в кузнице железный брусок становится красным, желтым или белым (чем горячее — тем белее). На стыке веков ученые изо всех сил пытались понять, как связаны длина волны излучения тела и температура излучающего тела. Если считать, что тепло обусловлено движением молекул, то, возможно, именно эта определенная излучаемая энергия и вызвана внутренними колебаниями, вибрацией с собственной резонансной частотой по аналогии со скрипичной струной. Немецкий физик Макс Планк развил эту идею до ее логичного завершения и заявил в 1900 году о необходимости серьезно пересмотреть традиционный взгляд на энергию. Его уравнения были верны только в том случае, если предположить, что излучение происходит лишь в виде отдельных дискретных порций, названных им квантами. Он рассчитал величину новой константы, наименьшей доли энергии, кратной этим порциям. Это была единица измерения, обозначающая не энергию, но произведение энергии и времени, — величина, названная действием.

Пять лет спустя Эйнштейн использовал постоянную Планка, чтобы объяснить другую загадку — фотоэлектрический эффект, проявляющийся в том, что свет, поглощенный металлом, выбивал электроны и приводил к появлению электрического тока. Основываясь на том, как длина волны и сила тока связаны между собой, он пришел к выводу, что свет при взаимодействии с электронами ведет себя не как непрерывная волна, а как дискретная последовательность порций излучения.

Это было сомнительное утверждение. Большинство физиков находили специальную теорию относительности Эйнштейна, опубликованную в том же году, куда более приемлемой. Но в 1913 году молодой датчанин Нильс Бор, работавший в лаборатории Эрнеста Резерфорда в Манчестере, предложил новую модель строения атома, в основу которой легло представление о квантах энергии. В модели Резерфорда атом представляет собой Солнечную систему в миниатюре: электроны движутся по орбитам вокруг ядер. Без квантовой теории физикам пришлось бы признать, что электроны постепенно по спирали должны приближаться к центру атома, непрерывно излучая и теряя свою энергию. В результате произошло бы разрушение атома как такового. Бор же предложил модель атома, в которой электроны могли находиться только на заданных орбитах, предписанных постоянной Планка. Когда электрон поглощал квант света, он перескакивал на более высокую орбиту. Вскоре этот процесс станет известен всем как квантовый скачок. Когда электрон переходил на более низкую орбиту, он излучал квант света определенной частоты. Все остальное запрещено. Что происходит с электроном, когда он находится между орбитами? Об этом лучше не спрашивать.

В основе квантовой механики как раз и лежало представление об этом новом виде неоднородности, новом научном понимании энергии. Оставалось только создать теорию и математическую конструкцию, которая обеспечила бы идее жизнеспособность. Об интуиции можно забыть. Для вероятности и причин появились новые определения. Намного позже, когда большинство физиков, стоявших у истоков квантовой механики, уже покинуло этот мир, Дирак, худощавый, с волосами, белыми, как мел, с тонкой дорожкой седых усов, превратил рождение квантовой механики в маленькую легенду. К тому времени многие ученые и писатели уже делали это, но редко кому удавалось облечь все в такую смелую, незамутненную и простую форму. Были герои и почти герои, те, кто подошел к самому краю, и те, у кого хватило смелости и веры в уравнения, чтобы пойти дальше.

Моралите Дирака начиналось с Лоренца. Этот голландский ученый понял, что свет излучают колеблющиеся заряды внутри атомов, и в результате произведенных им преобразований алгебры пространства и времени получил странный результат, из которого следовало, что материя сжимается на скорости, близкой к скорости света. Дирак говорил: «Лоренц преуспел в выводе всех основных уравнений, необходимых для того, чтобы установить относительность времени и пространства, но не смог сделать финальный шаг». Страх сковывал его.

Затем на сцене появлялся смельчак Эйнштейн. Он был уже не так сдержан. Он пошел дальше и заявил, что время и пространство взаимосвязаны.

Гейзенберг начал развивать квантовую механику с «блестящей идеи», которая заключается в том, что «нужно попытаться создать теорию, взяв за основу данные, полученные в результате экспериментов, а не так, как делали раньше, исходя из модели атома, включающей в себя много величин, которые невозможно вычислить». Это не что иное как новая философия — так сказал об этом Дирак.

(Примечательно, что в нехарактерном для Дирака высказывании не упоминался Бор, чья модель атома водорода, созданная в 1913 году, как раз и представляла старую философию. Электроны вращаются вокруг ядер? В записях Гейзенберг называл это бессмыслицей: «Все мои усилия направлены на то, чтобы окончательно разрушить идею существования орбит». Можно наблюдать свет разной частоты, излучаемый атомом. Но невозможно увидеть электроны, вращающиеся по миниатюрным планетарным орбитам, так же как нельзя увидеть и структуру атома.)

Шел 1925 год. Гейзенберг решил развивать свою теорию, к чему бы она ни привела, а привела она к результатам столь непонятным и удивительным, что он не на шутку испугался. Казалось, величины, полученные Гейзенбергом, их численные значения в матричном выражении, нарушали закон коммутативности умножения, утверждающий, что а, умноженное на b, равняется b, умноженному на а. Они имели серьезные последствия. Из уравнений Гейзенберга, выраженных в такой форме, следовало, что нельзя с определенной точностью определить импульс и положение частицы. Нужно было вводить понятие неопределенности. Рукопись Гейзенберга попала в руки Дираку. Он изучил ее. «Видите ли, — сказал он, — у меня было преимущество перед Гейзенбергом. Я не боялся».

Тем временем Шрёдингер пошел другим путем. Двумя годами ранее его поразила идея де Бройля о том, что электроны, эти маленькие точечные носители заряда, на самом деле не являются ни частицами, ни волнами, а представляют собой некую комбинацию того и другого. Шрёдингер поставил перед собой цель вывести волновое уравнение, «очень стройное и красивое уравнение», которое бы позволяло вычислить поведение электронов под воздействием полей, когда они находятся внутри атома.

Он проверил уравнение, рассчитав оптический спектр, излучаемый атомом водорода. Результат — провал. Эксперимент шел вразрез с теорией. В конце концов Шрёдингер обнаружил, что, если не учитывать эффект относительности (релятивистские эффекты), его теория гораздо больше будет соответствовать результатам наблюдений. И тогда он опубликовал эту менее амбициозную версию своего уравнения.

Опасения снова торжествовали победу. «Шрёдингер был слишком робок», — говорил Дирак. Клейн и Гордон копнули глубже, дополнили теорию и опубликовали свои открытия. Они оказались «достаточно смелыми», их не слишком волновали экспериментальные результаты, и именно поэтому первое релятивистское волновое уравнение носит их имена.

Тем не менее результаты даже очень тщательно проведенных расчетов уравнения Клейна — Гордона не соответствовали результатам экспериментов. В нем было что-то такое, что казалось Дираку болезненно нелогичным. Из уравнения следовало, что вероятность некоторых событий должна быть отрицательной, то есть меньше нуля. «Отрицательные вероятности, — отметил Дирак, — совершенно абсурдны».

Дираку теперь оставалось лишь вывести уравнение электрона. Или лучше сказать «придумать», «открыть»? И оно выглядело потрясающе красивым в своей абсолютной простоте и неизбежности, к которой с таким трепетом относились физики. Это успех. Уравнение совершенно точно предсказало значение (а для физиков это значит «объясняло») недавно открытой величины, которую назвали «спин», и спектр водорода. Это уравнение стало для Дирака достижением всей жизни. Шел 1927 год. «Так начиналась квантовая механика», — провозгласил Дирак.

Это было время, когда в физику пришли практически мальчишки (Knabenphysik — нем.). Когда они начинали, Гейзенбергу было двадцать три, а Дираку — двадцать два. Шрёдингер среди них казался уже тридцатисемилетним старичком, но, как заметил один историк, свои открытия он сделал «в период позднего эротического подъема». Новая «физика от мальчишек» началась в МТИ весной 1936 года. Дик Фейнман и Ти Эй Велтон жаждали проложить себе путь в квантовую теорию, но по этому зарождающемуся, еще более непонятному, чем теория относительности, направлению еще не было отдельного курса. Руководствуясь лишь отдельными публикациями, они занялись самообразованием. Их сотрудничество началось в комнате для занятий общежития братства на Бей-Стейт-Роад и продолжалось даже после весенней сессии. Фейнман вернулся домой в Фар-Рокуэй, Велтон — в Саратога-Спрингс. Они пересылали друг другу по почте блокнот и за считаные месяцы законспектировали практически все, что касалось революционных открытий 1925–1927 годов.

23 июля Велтон писал:

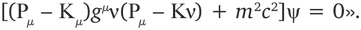

«Привет, Р. <…> Я видел твое уравнение:

Это было релятивистское уравнение Клейна — Гордона. Фейнман переосмыслил его, совершенно верно приняв во внимание тенденцию увеличения массы вещества на скорости, близкой к скорости света. Это уже не обычная квантовая механика, а релятивистская. Велтон пришел в восторг. «Почему ты не применил свое уравнение к атому водорода и не посмотрел, что получится?» — спрашивал он. Вслед за Шрёдингером, который сделал это десять лет назад, они провели вычисления и поняли, что уравнение неверно, по крайней мере, в том, что касалось точных данных.

«Вот, смотри! Как ведет себя электрон в гравитационном поле тяжелых частиц? Конечно же, электрон что-то привнесет в это поле…»

«Как думаешь, можно ли квантовать энергию? Чем больше я об этом размышляю, тем интереснее становится. Я хочу попробовать…»

«Вероятно, я получу уравнение, которое все равно не смогу решить», — добавил Велтон с сожалением. (Когда пришла очередь Фейнмана писать в блокноте, он чиркнул на полях: «Точно!») Велтон далее писал: «Вот в этом и состоит проблема квантовой механики. Довольно легко составить уравнение для самых разных задач, но чтобы решить, потребуется ум, в два раза более мощный, чем дифференциальный анализатор».

Общая теория относительности, которой к тому моменту едва исполнилось десять лет, объединила гравитацию и пространство в единое целое. Гравитация приводила к искривлению пространства-времени. Велтону хотелось большего. Почему бы не связать электромагнетизм с пространственно-временной геометрией? «Теперь ты понимаешь, что я имею в виду, когда говорю, что хочу сделать электрические явления следствием метрики пространства, таким же образом, как гравитационные явления. Интересно, не может ли твое уравнение расширить аффинную геометрию Эддингтона…» В ответ на это Ричард написал: «Я пробовал. Пока не получилось».

Фейнман также попытался изобрести операционное исчисление, написав правила дифференцирования и интегрирования величин, которые не соотносятся между собой. Правила должны зависеть от порядка величин и матричных представлений сил в пространстве и времени. «Теперь, я думаю, я ошибся, заменив интегрирование по частям, — писал Ричард. — Я метался между правильным и неправильным».

«Теперь я знаю, что прав… В моей теории гораздо больше “фундаментальных” постоянных, чем в любой другой».

Так они и продолжали. «Ура! После трех недель работы… Я наконец нашел простое доказательство, — писал Фейнман. — Но не буду о нем. Единственное, почему я хотел это сделать — потому что не получалось. И еще потому, что чувствовал, что An и их производные связаны сильнее, что я не учел раньше… Может быть, я включу в метрику электричество! Спокойной ночи. Мне нужно уже идти спать».

Уравнения приходили в голову быстро, и Фейнман записывал их карандашом в блокноте. Иногда он называл их законами. Совершенствуя технику вычислений, Ричард постоянно задавался вопросом, что именно является основополагающим, а что вторично, какие законы основные, а какие — производные. В перевернутом с ног на голову мире зарождающейся квантовой механики ничего нельзя считать очевидным. Гейзенберг и Шрёдингер шли к одной и той же физике совершенно разными путями. Каждый из них имел дело с отвлеченными понятиями и отвергал наглядность. Даже волны Шрёдингера шли вразрез с общепринятым представлением. Это не волны материи или энергии, а волны вероятности, пронзающей математическое пространство. Часто само это пространство напоминало пространство классической физики, в котором координаты определяют положение электрона. Но физики предпочли использовать импульсное пространство (обозначаемое Pα) — систему координат, в которой определяется импульс частицы, а не ее положение, или, другими словами, основанную на направлении волнового фронта, а не на положении конкретной точки внутри него. В квантовой механике принцип неопределенности означает, что положение и импульс частицы невозможно определить одновременно. В августе после окончания второго курса Фейнман начал работать в системе обобщенных координат (Qα), менее удобной с точки зрения волн, но более поддающейся наглядному представлению.

«Pα ничуть не более основательно, чем Qα, и наоборот. Почему же тогда Pα играет такую важную роль в теории, и почему бы мне не попробовать вместо нее использовать Qα для некоторых обобщающих уравнений…» — писал Фейнман. И действительно, он доказал, что привычный подход можно было напрямую вывести теоретически, если производить вычисления в пространстве импульсов.

В то же время и Велтон, и Фейнман были озабочены своим здоровьем. Велтон по непонятным причинам мог внезапно заснуть прямо на стуле и во время летних каникул проходил курс лечения. Он спал днем, принимал минеральные ванны и получал дозы облучения ртутно-кварцевыми лампами. Фейнман после окончания второго курса испытывал что-то похожее на нервное истощение. Сначала ему рекомендовали постельный режим на все лето. «Если б мне такое сказали, я бы с ума сошел, — писал Велтон в их блокноте. — В любом случае, надеюсь, осенью к началу учебы ты поправишься. Не забывай, квантовую механику нам будет преподавать не кто-нибудь, а профессор Морс собственной персоной. Я жду не дождусь». («Я тоже», — ответил Ричард.)

Им страстно хотелось быть на переднем крае физики. Они начали читать Physical Review. (Фейнман обратил внимание на то, что удивительно большое количество статей прислали из Принстона.) Они надеялись восполнить пробелы в своих знаниях о новейших открытиях и двигаться дальше. Велтон работал над волновым тензорным исчислением, Фейнман пытался применить тензорное исчисление в электромеханике. И только когда потратили на это несколько месяцев, они начали понимать, что журналы — далеко не лучшие Baedekers. Большинство работ утрачивали актуальность к тому моменту, как выходил номер, в котором они были опубликованы. Основную часть статей составляли переводы стандартных результатов на профессиональный язык. Новости иногда прорывались в Physical Review, хотя и с опозданием. Однако второкурсникам особенно и выбирать-то было не из чего, чтобы начать придираться.

Вторую часть курса теоретической физики преподавал Морс. Он не мог не заметить двух второкурсников, задававших осмысленные вопросы по квантовой механике. Осенью 1937 года они вместе со старшекурсниками посещали лекции Морса раз в неделю и начали пытаться вписывать свои неподтвержденные теории в контекст, привычный для физиков. Они, наконец, прочли «Принципы квантовой механики» — библию Дирака, написанную в 1935 году. Морс поручил им рассчитывать характеристики различных атомов, используя разработанный им метод. Метод позволял рассчитывать энергии в зависимости от параметров уравнений, известных как радиальные функции водорода (Фейнман настаивал, что его следует именовать водородной функцией). Но при этом требовалось делать более точные, тщательно выполненные арифметические вычисления, чем те, с которыми они когда-либо сталкивались. К счастью, у них были калькуляторы. Не те старые, ручные развалюхи, а новые, электронные, которые могли не только складывать, умножать и вычитать, но и делить, пусть и не так быстро. Они вводили числовые значения, поворачивая металлический диск, а потом запускали электромотор и смотрели, как диск вращается и цифры на циферблате стремятся к нулю. Потом раздавался звонок, и его клацающий, динькающий звук часами отдавался в ушах.

В свободное время Фейнман и Велтон с помощью этого калькулятора зарабатывали деньги в агентстве национальной молодежной организации. Они рассчитывали параметры атомных решеток кристаллов для профессора, который хотел опубликовать справочные таблицы. Они даже разработали метод, который позволял производить вычисления быстрее. А когда решили, что довели свою систему до совершенства, то рассчитали, сколько времени займет вся работа. Получалось семь лет. Они убедили профессора отказаться от этого проекта.

Мастера

Массачусетский технологический оставался по-прежнему техническим институтом, демонстрирующим лучшие традиции профессионального мастерства. Возможности станков, аппаратов, двигателей и магнитов представлялись безграничными, хотя еще каких-нибудь пять лет назад, с наступлением эры электронной миниатюризации, казалось, что у всего есть предел. Институтские лаборатории, технические классы, мастерские предоставляли студентам прекрасные условия для проведения экспериментов. Лабораторный курс у Фейнмана вел Гарольд Эджертон, изобретатель и энтузиаст, вскоре прославившийся своими снимками предметов, движущихся на большой скорости, сделанных с помощью стробоскопа. Это устройство позволяло выставлять интервалы между вспышками света точнее, чем любой механический затвор. Эджертон расширил представление человека о скорости так же, как микроскопы и телескопы изменили представление о маленьком и большом. В своей мастерской в МТИ он делал фотоснимки пуль, пронзающих яблоки и игральные карты, порхающих колибри, капель проливающегося молока, мячиков для гольфа, деформирующихся при ударе клюшкой и принимающих форму яйца, что невозможно разглядеть невооруженным глазом. Стробоскоп показал, как много скрыто от человеческого взгляда. «Я просто взял сияние Господа Всемогущего и поместил его в коробку», — говорил сам Эджертон. Он и его коллеги — живое воплощение тех идеальных ученых, которые всю жизнь остаются детьми и выискивают самые невероятные способы разобрать мир на детали, чтобы посмотреть, как все устроено.

Таково было техническое образование в Америке. В Германии же молодые теоретики проводили время в походах по альпийским озерам, исполняли камерную музыку и вели философские споры с непринужденностью, навеянной волшебной красотой гор. Гейзенберг, чье имя станет символом самой знаменитой неопределенности XX века, будучи молодым студентом, восхищался своей «абсолютной уверенностью» в платоновском устройстве мира. Мелодия чаконы ре-минор Баха, залитый лунным светом пейзаж, проступающий сквозь туман, тайное устройство атома в пространстве и времени — все казалось проявлением единого целого. Гейзенберг примкнул к молодежному движению, возникшему в Мюнхене после тягот Первой мировой войны, и мысли возникали сами собой. Важнее ли судьба Германии судьбы остального мира? Способен ли будет человек когда-нибудь проникнуть в атом настолько глубоко, чтобы понять, почему атом углерода взаимодействует именно с двумя, а не с тремя атомами кислорода? Имеет ли молодежь право жить согласно собственным ценностям? Для таких студентов философия важнее физики. Однако поиск смысла и цели совершенно естественно приводил их в мир атомов.

Студентов, обучающихся в лабораториях и мастерских МТИ, поиски смысла происходящего не волновали. Здесь проходила проверку на прочность их мужественность. Они учились работать на станках и уверенно и авторитетно держаться — как мастера в цехах. Фейнман тоже хотел овладеть мастерством, но чувствовал себя неудачником среди этих профессионалов, так ловко управляющихся с инструментами. Они говорили как представители рабочего класса и заправляли галстуки в ремни, чтобы они не попали случайно в зажим станка. Фейнман и сам пытался обрабатывать металлические изделия на станке, но у него не получалось. Пластины, отрезанные им, были неровными, а отверстия в них — слишком большими. Изготовленные им диски шатались. Но, тем не менее, Фейнман понимал, как работают эти устройства, и радовался маленьким успехам. Как-то оператор, который часто подтрунивал над ним, пытался центрировать тяжелый латунный диск на станке. Он крутил его на установочном шаблоне, а резец дергался при каждом повороте несбалансированного диска. Оператор никак не мог сообразить, как отцентрировать диск. Он пытался отметить мелом место, где диск отклонялся больше всего, но перекос был слишком большим, и у него никак не получалось попасть в нужную точку. У Фейнмана появилась идея. Он взял мел и стал держать его чуть выше диска, слегка двигая рукой вверх и вниз в такт трясущемуся резцу. Отклонение диска было незаметным, но ритм ощущался. Ричарду следовало бы спросить оператора, в каком направлении двигался резец, когда выступ был сверху, но он и так всё рассчитал правильно. Он наблюдал за резцом, поймал ритм и сделал отметку. Удар деревянным молотком по нужному месту — и диск был выправлен.

Технические приборы и приспособления экспериментальной физики, наконец, начали понемногу выходить за рамки компетенции нескольких человек в мастерской. В начале 1930-х годов в Риме в институте на улице Панисперна Энрико Ферми собрал из куска алюминиевой трубки длиной не больше тюбика губной помады собственный миниатюрный счетчик излучения. Он методично подвергал элемент за элементом облучению нейтронами, излучаемыми радиоактивным радоном. Именно он получил ряд новых радиоактивных изотопов — элементов, никогда ранее не встречавшихся в природе, период полураспада которых был настолько мал, что Ферми приходилось нестись по коридору, чтобы успеть проверить их, прежде чем произойдет распад.

Он обнаружил новый элемент, который был тяжелее всех ранее известных в природе. Вручную он устанавливал свинцовые перегородки, препятствующие потоку нейтронов, а потом, в момент таинственного вдохновения, попробовал заменить свинец на парафин. Что-то, входившее в состав парафина (возможно, водород?), замедляло нейтроны. Неожиданно выяснилось, что медленные нейтроны оказывали на некоторые из бомбардируемых элементов значительно более заметное влияние. Так как нейтроны были электрически нейтральными, они могли свободно перемещаться вблизи электрических зарядов атома-мишени (электронов и ядер). Так как их скорости едва превышали скорость отбитого бейсбольного мяча, у них было больше времени на то, чтобы разрушить ядро атома. Пытаясь осмыслить полученные результаты, Ферми представлял себе, что этот процесс чем-то аналогичен диффузионному, когда аромат духов проникает в неподвижный воздух помещения. Он представлял путь, который прокладывают нейтроны через парафин, сталкиваясь один, два, три, сотню раз с атомами водорода, теряя энергию при каждом столкновении, отскакивая в разные стороны, подчиняясь законам вероятности.

До 1932 года никто не знал о существовании нейтронов — не имеющих электрического заряда частиц, входящих в состав ядра атома. Физики предполагали, что ядро атома состоит из отрицательно и положительно заряженных частиц: электронов и протонов. По результатам, полученным при проведении химических и электрических экспериментов, мало что можно было сказать о природе ядра. Физикам было известно лишь то, что в ядре сосредоточена основная часть массы атома и что оно обладает положительным зарядом, необходимым, чтобы скомпенсировать заряд внешних электронов, свободно перемещающихся, или вращающихся на орбитах, или формирующих электронное облако, которые, казалось, играют какую-то роль в химических процессах. Только бомбардируя вещества элементарными частицами и измеряя величину их отклонения, ученые начали пробираться внутрь ядра и даже предпринимать попытки его расщепить. К весне 1938 года не десятки, а уже сотни преподавателей физики и студентов имели представление о тех идеях, развитие которых в дальнейшем приведет к созданию новых тяжелых элементов и потенциальному высвобождению ядерной энергии. В МТИ решили организовать семинар для выпускников по теории строения ядра, который должен был вести Морс и его коллеги.

Фейнман и Велтон, студенты младших курсов, вошли в аудиторию, заполненную изнывающими от нетерпения выпускниками. Заметив их, Морс поинтересовался, намерены ли они зарегистрироваться. Фейнман боялся, что их не допустят, но, в конце концов, ответил, что да, намерен. Морс вздохнул с облегчением. Когда Фейнман и Велтон зарегистрировались, общее количество официально записавшихся на курс достигло трех человек. Остальные желали быть только вольными слушателями. Как и квантовая механика, это была трудная новая теория. Не было никаких учебников. Любой, кто хотел изучать ядерную физику в 1938 году, мог рассчитывать только на один основной текст — серию из трех длинных статей Ханса Бете, молодого немецкого ученого, работавшего в Корнеллском университете. Напечатаны они были в журнале Reviews of Modern Physics. В этой работе Бете основательно пересмотрел порядок изложения новой дисциплины. Он начал с основ: заряд, масса, энергия, размер и спин простейших ядерных частиц. Затем перешел к самому простому составному ядру — дейтрону, ядру дейтерия — изотопа водорода, в котором единственной протон связан с единственным нейтроном. Планомерно подошел к силам, которые начинали проявляться в самых тяжелых из известных атомов.