Глава двадцать седьмая

В шесть утра никто из нас, разумеется, проснуться не смог. Когда я испуганно принялась расталкивать Сережу «вставай, вставай скорее, мы проспали, слышишь, проспали», уже совсем рассвело, и из гостиной раздавались будничные утренние звуки – звяканье посуды, хлопанье дверей и приглушенные разговоры. Ясно было, что незаметно обсудить наши планы еще раз мы уже не успеем, и решать придется быстро, на бегу, прямо у них под носом. Вставай, повторила я, и тогда он отбросил спальный мешок и сел.

– Разбудить Антошку? – спросила Ира, приподнявшись на локте; лицо у нее было сонное, светлые волосы в беспорядке.

– Буди, – кивнул Сережа. – Позавтракаем и двинем дальше.

– Думаешь, они поедут с нами?

– Сейчас узнаем.

Он распахнул дверь и вышел в гостиную; я слышала, как он произносит «доброе утро», и даже попыталась сосчитать голоса, ответившие ему, но не сумела. Почему-то мне пришло в голову, что все они, все тридцать четыре человека, собрались сейчас там, за дверью, и ждут нашего пробуждения, и мысль эта заставила меня подняться и выскочить следом, просто чтобы он не был там с ними один.

Вопреки моим ожиданиям, в гостиной почти никого не было. Судя по беспорядку на столе, завтрак уже закончился. В углу на скамье сидел маленький Калина и с неодобрением глядел в свою чашку с задорными красными петухами на боку; его монументальная жена с грохотом мыла тарелки в большом эмалированном тазу, установленном на шатком табурете возле печки, и одну за другой передавала их второй женщине, стоявшей тут же с несвежим полотенцем в руках. Кисло пахло столовой. Третья женщина, совсем молодая, с короткими светлыми волосами и огромным животом, накрест перевязанным светлым шерстяным платком, с рассеянным видом собирала со стола; когда я вошла в гостиную, она горстью смахнула со скатерти хлебные крошки и отправила себе в рот.

Мое появление вызвало эффект, на который я не рассчитывала: могучая хозяйка утопила тарелки в тазу, выпрямилась и уперлась мрачным взглядом куда- то мне в переносицу, а обе ее помощницы, напротив, необъяснимо оживились. Светловолосая беременная оставила свое неторопливое занятие и поспешила к печке, поближе к двум другим женщинам, и уже оттуда принялась смотреть на меня с отчетливым неприязненным любопытством. Слова застряли у меня в горле. Ну давай, открой рот и скажи – доброе утро, чего ты испугалась. Даже если они знают уже, что вы не останетесь здесь, с ними, ты ничего им не должна; и потом, решают не они. Главное, чтобы человек с помятым лицом из соседней избы согласился отпустить вас, а эти пусть смотрят и хмурятся, от них все равно ничего не зависит.

– Доброе утро, – сказала я через силу.

Ни одна из них не ответила. Младшая из женщин, не сводя с меня круглых белёсых глаз, отняла руку от живота и, прикрыв ею рот, что-то жарко зашептала своей соседке с полотенцем.

– Доброе утро, – повторила я упрямо.

– Выспалась, – сказала хозяйка с вызовом.

Это был даже не вопрос, а скорее, признание какого-то весьма неприятного для нее, хозяйки, факта. И прежде, чем я успела ответить хоть что-нибудь, к примеру – послушайте, ну вам-то какая разница, уедем мы или останемся, вам-то зачем мы нужны, лицо ее неожиданно потеплело. Взглянув поверх моего плеча, она произнесла совсем другим голосом:

– Проснулись? А я молочка как раз согрела козьего…

Обернувшись, я посторонилась и пропустила вперед Иру с мальчиком, и женщины тут же, забыв обо мне, захлопотали вокруг них, а я толкнула плечом соседнюю дверь.

Все были там, кроме доктора, о котором напоминала только смятая на полу куртка. Войдя, я услышала обрывок Лёниной фразы:

– …сам ему скажешь? А то давай, я с тобой?

– Да ладно, – сказал Сережа. – Сам справлюсь.

И я тут же поняла, что на этот раз все иначе. Что не было никаких споров, а если и были, то закончились еще вчера, ночью; видимо, что-то все-таки изменилось в нашей странной компании, а я просто не успела заметить, когда именно, и к сегодняшнему утру решение было уже принято единогласно – мы уходим.

Обсуждать было больше нечего. Сережа отправился на переговоры в соседнюю избу, а мы вышли в гостиную. Оглядев комнату, я поняла, что Калина исчез. Вместо него появились еще две женщины, одетые так, будто пришли снаружи. Интересно, где сейчас ваши мужчины, подумала я с тревогой, чем они сейчас заняты. Ох, если б можно было уйти отсюда немедленно, не дожидаясь ничьих разрешений и не теряя времени на еду. Но дети были голодны, и до Сережиного возвращения нам в любом случае нечем было заняться, так что, пока мы с Наташей в ужасе разглядывали дровяную плиту, на которой эту еду предстояло готовить, Андрей сбегал на улицу к машинам и вернулся с двумя пачками гречки, банкой тушенки и большой алюминиевой кастрюлей. Пять незнакомых женщин наблюдали за нами молча, критически; это было их жилище, их территория, и делать вид, что их нет в комнате, просто не было смысла. Выдержать час, максимум – два, сказала я себе, мы просто сварим чертову кашу, а потом вернется Сережа, и мы тут же, без промедления уедем; и тут одна из женщин, наклонившись к нашей хозяйке, произнесла вдруг оглушительным шепотом:

– Эта, что ль? Стриженая которая?..

– Тш-ш-ш, – сказала беременная с платком на животе и хихикнула, прикрывшись рукой, а хозяйка, уверенно выдержав мой взгляд, медленно кивнула.

Разорвать пакет, высыпать гречку в кастрюлю. Эти чужие неприятные бабы смотрят на меня и говорят обо мне, не стараясь даже понизить голос. По какой-то неясной, необъяснимой причине именно я им не нравлюсь. Налить воды – где у них тут вода?

– Простите, – сказала я. – А воды где можно взять?

– Воды тебе, – сказала хозяйка после внушительной, почти театральной паузы.

– Воды, да, – повторила я; все это уже начинало меня раздражать. – Кашу сварить.

Она помолчала еще немного, а затем неторопливо, степенно поднялась, зачем-то отряхнула колени и только после ответила:

– Вон ведро. За печкой, – и все время, пока я возилась с ведром, стояла прямо надо мной, скрестив руки на груди, и я чувствовала затылком ее жесткий недружелюбный взгляд.

Вернуться к плите, поставить кастрюлю. Соль, я забыла соль.

– Да ну, – раздался все тот же громкий шепот. – А я думала – та, молодая, рыжая.

– У рыжей свой мужик есть, – послышался хозяйкин ответ. – А этой вон чужой понадобился.

К черту соль; закрыть кастрюлю, куда я дела крышку? Не оборачиваться. Главное – не оборачиваться к ним, не видеть эти лица.

– Аня, ты не посолила, – шепнула Наташа, и кто-то сказал совсем уже громко «и не постеснялась же, при живой-то жене», а я наконец нашла крышку и уложила ее на кастрюлю – спокойно, беззвучно, и только потом повернулась и пошла к выходу.

На веранде я привычно сунула руку в карман, достала пустую пачку, и смяла, и бросила себе под ноги. На вытоптанной площадке между избами стояли теперь наши машины, беззащитные в дневном свете. Вокруг прогуливались несколько местных, то и дело как бы невзначай пытаясь разглядеть за тонированными стеклами содержимое багажников. Это смешно, сказала я себе, смешно, ну правда. Случись этот нелепый разговор в любом другом месте, я бы только посмеялась. Да кто вы такие, посторонние глупые курицы, я три года живу с ним рядом каждый день, каждую ночь. Я знаю, какое у него лицо, когда он спит, когда сердится, и умею сделать так, чтобы он улыбнулся; я слышу его мысли и вижу, как он счастлив со мной, и потому я, именно я его настоящая жена, и никакая оплодотворенная яйцеклетка, да будь их хоть три, хоть десять, вообще не имеет значения. По крайней мере, теперь у меня точно не будет искушения здесь остаться. Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы нас отпустили; их тридцать четыре, а нас – всего девять, но если они скажут мне еще хотя бы слово, я точно стукну какую-нибудь из этих кошмарных баб, я просто не смогу удержаться.

Входная дверь приоткрылась, и в проеме возникло Лёнино улыбающееся лицо.

– Анька, ну чего ты. Расстроилась, что ли? У них тут телевизоров нету, сама подумай. Сериалы отменили, делать нечего. Пойдем-ка обратно, давай, замерзнешь.

– Не пойду я, Лёнь, – сказала я вяло. – Поешьте там без меня, – но он, не слушая, уже тащил меня назад, в пропахшую гречкой комнату, и прямо с порога грохнул:

– Так, девки, а ну бросайте болтовню! Придумали тоже – жена, не жена. У нас вообще, кстати, принято в Москве – чтоб жен побольше, один я дурак, мучаюсь. Есть у вас тут свободные, а то б я вторую выбрал?

С этими словами он уселся за стол, скомандовав «а что, тарелок нету в этом доме? не боись, хозяйка, мы вернем» и «еще бы кипяточку, а? у нас чай – вы такого и не пробовали никогда, “Изумрудные спирали весны” называется, полпачки осталось, Маринка, принеси», и напряжение разом растаяло. «Девки» задвигались, хихикая, засуетились, вытаскивая на стол тарелки, кто-то побежал за кипятком, и через несколько минут стол уже был накрыт, кастрюля с гречкой и тушенкой заботливо укрыта все тем же сомнительным полотенцем, и даже хмурая хозяйка, изобразившая толстым своим лицом подобие кокетливой улыбки, извлекла откуда-то початый каравай серого и ноздреватого, явно домашнего хлеба. Я никогда этому не научусь, думала я, сидя над своей порцией каши с двумя мясными кусочками, никогда не освою эту простоту, я просто не умею жить так тесно, локоть к локтю, потому что лучшим средством защиты для меня до сих пор всегда было пространство между мной и остальными. И теперь, в этом перевернутом мире, не будет мне покоя.

К самому концу завтрака вернулся Сережа; лицо у него было озабоченное, но складка между бровей пропала. «Поедим и можно собираться», – только и сказал он.

Пока он ел, торопливо, не поднимая глаз от тарелки, я прихлебывала безвкусные «Изумрудные Лёнины спирали» и думала – ну вот, ну конечно, так и должно быть.

Провожать нас маленькая колония вышла вся, целиком. Теперь, когда ясно было, что нас отпустят, что мы свободны, эти чужие мужчины и женщины, застенчиво разглядывавшие нас, не вызывали больше ни тревоги, ни страха, и можно было наконец с легким сердцем радоваться – тому, что на берегу стоят эти два просторных дома и люди в них живы, и значит, никто не сумеет добраться до нашего острова незамеченным, минуя их. Тому, что по ночам нам, возможно, будет виден свет из их окон. И даже если остров наш окажется слишком далеко и мы не увидим света – пусть. Мы все равно будем знать, что эти люди здесь. Что мы не одни.

Сами сборы времени заняли немного – нам всего-то нужно было побросать в машины спальные мешки. Но уехать немедленно не получилось, какое-то время пришлось потратить на разговоры и прощания. Большая Калина, держа Иру за плечи, настойчиво говорила ей: «Ты, если что, сюда приходи, поняла? Поняла?»; обернувшись, я увидела, как она сует Ире в руки большую пластиковую бутылку с молоком и ломоть хлеба, завернутый в целлофан, и как Ира неловко кивает в ответ повторяет: «Спасибо, спасибо, я поняла, спасибо».

Расталкивая толпу, к нам пробился Иван Семеныч; лицо у него было такое же помятое и небритое, как вчера, и выражение было прежнее – строгое и начальственное, но роста он оказался неожиданно маленького, почти на голову ниже Сережи.

– На, держи, – сказал он, протягивая Сереже ружье. – Возвращаю. Охотник или так, для защиты взял?

– Охотник, – кивнул Сережа.

– Ну, может, и повезет, – улыбнулся помятый. – Хотя ребята за две недели одного зайца только и взяли. Правда, далеко не заходили пока, не до того было. Вот рыба – да, рыба есть. Налим, щука. Умеете подо льдом рыбу ловить?

– Научимся, – сказал Сережа и взял ружье.

– Учитесь скорее, – Иван Семенович перестал улыбаться. – А то не перезимуете. Дом я этот видел, тесновато вам будет, но ничего, жить можно. Печка дымит немного, трубу надставить надо. Сумеешь?

Сережа снова кивнул, как мне показалось, уже с некоторым нетерпением.

– Я извиняюсь, – сказал вдруг кто-то краснолицый, в толстом овечьем тулупе. – Это вы про который дом? На той стороне который?

– Ну да, – ответил Сережа, поворачиваясь к нему. – Мы на остров.

– Пешком идите, – уверенно заявил овечий тулуп. – По льду на машинах нельзя. Рано еще, провалитесь.

– Так декабрь же, – возмутился папа, прислушивавшийся к беседе. – Мороз какой!

– Нельзя, – упрямо повторил овечий. – Хоть кого спросите, – он повысил голос, и все разговоры разом стихли. – Утопите машины, и сами потонете. Пешком надо.

– Ерунда, – кипятился папа, – ездили мы в этих местах в декабре по льду, и ничего! Вон он толстый какой, смотрите, – и, прежде чем мы успели остановить его, с треском пробрался через редкие прибрежные сорняки и, отбежав на несколько метров от берега, принялся яростно топать обутой в валенок ногой, взметая невысокие снежные брызги. Когда мы подошли поближе, он сердито зашептал Сереже:

– Хочешь им машины здесь оставить? Ты соображаешь?

– А у нас есть варианты? – таким же сердитым, раздраженным шепотом ответил Сережа, и я впервые с удивлением обнаружила, насколько они похожи, эти два взрослых отдельных человека. Короткая пробежка, видимо, отняла у папы много сил, потому что он снова резко побледнел и тяжело, с усилием задышал.

– Ни к чему им наши машины, пап, – сказал Сережа уже спокойнее. – И потом, если б они захотели, и так бы отобрали. И не только машины, – и поскольку папа совершенно не выглядел убежденным, продолжил с усталой улыбкой: – Аккумуляторы снимем, я тебе обещаю.

Расстояние до острова и вправду было невелико, не больше двух километров по льду, но вещей у нас было слишком много, и даже когда с прицепа сняли брезентовый тент, из которого под веселые советы толпящихся вокруг мужиков удалось соорудить подобие волокуши, стало ясно, что за один раз мы сумеем переправить от силы четверть припасов, а то и меньше. От помощи местных Сережа, к моему удивлению, отказался.

– Спасибо, мужики, – сказал он, – вы и так помогли, справимся сами, торопиться нам некуда. – И, поймав мой взгляд (как – некуда торопиться, когда через несколько часов снова станет темно?), отвел меня в сторону и сказал вполголоса: – Папа прав, вынесут пять ящиков – донесут четыре, и концов не найдем. Спокойно, Анька, я знаю, что делаю.

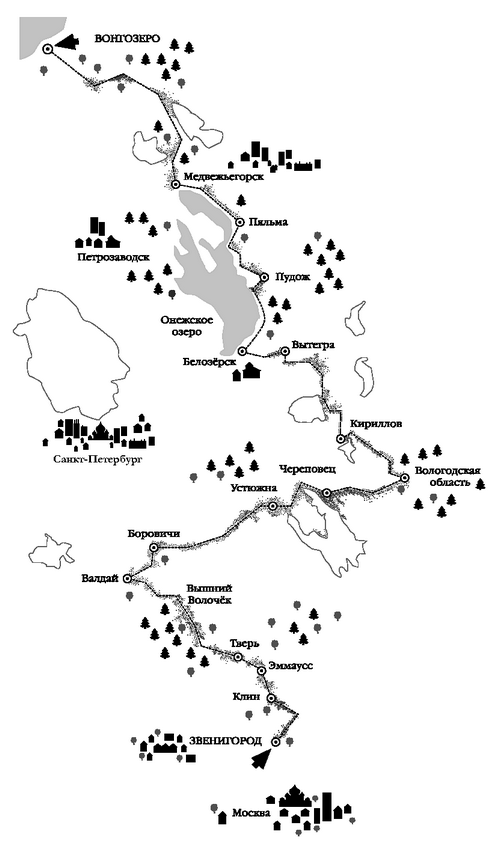

Идти по льду было странно. Белая поверхность озера напоминала скорее огромный пустырь с редко торчащими холмиками заиндевевших сорняков, но под неглубоким снегом явственно чувствовался бугристый слой льда. Тяжелая волокуша, в которую впряглись Сережа и Андрей, оставляла широкий неровный след, и, медленно шагая по нему с рюкзаком на спине и тремя сложенными спальниками в руках, я никак не могла отделаться от мысли, что от тридцатиметровой толщи черной ледяной воды нас отделяют несколько жалких сантиметров хрупкого ненадежного льда, который вот-вот затрещит, ломаясь, и вывернется из-под наших ног, и смотрела только вниз, пугаясь каждой трещины, каждой неровности. Остров торчал впереди черной лесистой горкой, заросшей густыми хвойными деревьями, и я в первый раз за все время, проведенное в пути, попыталась вспомнить, как же он на самом деле выглядит, этот дом, в котором должно завершиться наконец наше бесконечное путешествие, и не смогла. Я ведь видела фотографии, точно видела, но воспоминание это теперь почему-то сопротивлялось, отказывалось выныривать, запрятанное под другими, и, даже сделав над собой усилие, я представляла то хлипкий дачный домик под Череповцом и комнату с заснувшим календарем на стене, то огромную бревенчатую крепость бородатого Михалыча и сквозь все эти перемешавшиеся бессвязные образы так и не смогла найти нужного. Ну и пусть, говорила я себе, переставляя ноги, шаг, другой, третий, лед не трещит, мы прошли уже полдороги, впереди Сережина напряженная спина, рядом Мишка, увешанный ружьями, и где-то далеко впереди – тощая желтая четвероногая тень, выписывающая на снегу ликующие восьмерки. Мы добрались, мы все-таки добрались, и не страшно, что ты не помнишь, как он выглядит, этот крошечный дом, главное – что он есть, что он пуст и ждет нас, и мы сможем остаться там и никуда больше не бежать.

Дом показался внезапно. Только что его не было, а в следующее мгновение он вдруг выглянул из-за деревьев – серый, дощатый, кособокий, притулившийся к самому берегу вмерзшими в лед шаткими мостками, и все мы невольно пошли быстрее, словно боясь, что, если промедлим хотя бы немного, он снова исчезнет, спрячется, и нам больше не удастся найти его; и потому оказались на берегу буквально через несколько минут. Выпутавшись из неудобных ремней, Сережа с облегчением расправил плечи и легко взбежал по доскам вверх на узкий деревянный помост, опоясавший дом по кругу. Слышно было, как его ботинки стучат по тонким доскам; где-то там, позади дома, наверное, и была входная дверь.

– Ну, что вы там? – крикнул он. – Идите, я открыл!

Никто почему-то не двинулся с места сразу, как будто нам требовалось время для того, чтобы осознать – дорога наша действительно закончилась здесь. Но Сережа позвал еще раз: «Эй, ну где вы?», и я опустила спальные мешки на снег и сняла рюкзак.

Чтобы войти, мне пришлось пригнуться. Дверь оказалась низкой и непривычно узкой, и стоило мне шагнуть вперед, она со звонким мёрзлым стуком закрылась снова. Сережа уже возился внутри, лязгнула печная заслонка. Через маленькие окошки света проникало совсем немного, и пришлось ждать, пока мои ослепленные озером глаза привыкнут к сумраку, и только тогда я увидела все сразу – железные кровати без матрасов с продавленными панцирными сетками, колченогий стол, застеленный желтыми газетами и усыпанный шариками мышиного помета. Серую закопченную печь, провисающий пузырями фанерный потолок. Бельевую веревку с дюжиной разноцветных прищепок, натянутую поперек комнаты. Черный дощатый пол с прилипшими намертво рыбьими чешуйками.

– Ну вот, – сказал Сережа, поднимаясь на ноги. – Посмотрим, если будет дымить, надставим дымоход. Я там снаружи видел кирпичи.

Он оглянулся на меня, и его лицо неожиданно осветила торжествующая гордая улыбка; и я вдруг вспомнила день, когда он показывал мне наш будущий дом под Звенигородом, первый дом, который я на самом деле смогла назвать своим. Точно так же, как сегодня, я испуганно застыла у входа, боясь поверить, что этот дом – мой, мой навсегда, а он распахнул передо мной дверь жестом, который я никогда не забуду, и обернулся; и на лице его были те же самые торжество и гордость. Такие же, как сейчас. И потому я сделала шаг ему навстречу и заставила себя улыбнуться.

А потом мы заносили вещи в дом, раскладывая мешки и коробки по панцирным сеткам кроватей, потому что пол оказался слишком грязен. Тонкая дверь то и дело оглушительно хлопала, впуская и выпуская нас, нагруженных поклажей, и стоило всем оказаться внутри, как дом еще больше съёжился и словно навис над нами, тесный и холодный. Огонь в печи разгорелся, но холод не отступил; казалось даже, что внутри он сильнее, чем снаружи. К тому же проклятая печь действительно дымила.

– Последишь за ней, пап? – сказал Сережа. – А мы обратно. До темноты еще ходку успеем сделать. Лёнь, пошли, покажу, где тут поленница.

Мужчины вышли на улицу, и мы остались одни – четыре женщины и двое детей. Сразу стало тихо, и я услышала тонкий воющий звук: сквозь небольшую трещину в одном из мутных оконных стекол со свистом задувал ветер, на облупившемся подоконнике отказывалась таять сахарная снежная горка. Марина опустилась на кровать, прижала к лицу красные от холода ладони и заплакала. Сигареты, мне нужны сигареты, хотя бы одна, у кого-нибудь должна остаться хотя бы одна жалкая сигарета.

Я поспешно выбежала на улицу и с облегчением увидела, что мужчины не успели еще уйти. Разложив остатки брезентового тента на льду, они старательно сворачивали его, превращая в огромный неаккуратный кулек. Подходя, я услышала доктора:

– …помогу вам носить вещи, – говорил он и, задрав голову, заглядывал Сереже в лицо. – Хотя бы это я должен для вас сделать. И поверьте, вы всегда, в любой момент можете позвать меня, и я немедленно приду…

– Конечно, – сказал Сережа.

– Дело в том… – продолжил доктор, заметно волнуясь. – Мы поговорили с Иваном Семенычем утром… Врача у них нет, народу много… Там есть женщина, ей скоро рожать, понимаете? А здесь я буду всем только в тягость.

– Конечно, – повторил Сережа.

– Я в самом деле уверен, что там я нужнее, – в отчаянии сказал доктор.

– И баб там побольше, – засмеялся Лёня и звонко шлепнул доктора по спине; тот вздрогнул и оглянулся.

– Берегите шов, – сказал он Лёне. – И ради бога, не поднимайте ничего тяжелого. Постараюсь на днях до вас добраться, посмотрю, как заживает.

– Ладно, – сказал Лёня уже серьезно и протянул руку. – Спасибо. Правда, спасибо.

И они ушли, и вернулись, и ушли снова; время от времени я смотрела в окно, чтобы видеть их удаляющиеся или, напротив, приближающиеся фигуры, черные на белоснежной поверхности озера, и к часу, когда синие северные сумерки наконец наступили, оказалось, что все наши вещи, все бесчисленные ящики, сумки и картонки перекочевали на остров и на берегу не осталось ничего, кроме выпотрошенных опустевших машин.

– Завтра печкой займусь, – тяжело выдохнул Сережа, опустившись на одну из коробок, и потянулся к чашке, в которой дымились остатки Лёниного пижонского чая. – Эх, водки бы сейчас стакан, и спать, – сказал он мечтательно и зевнул, а я смотрела, как он пьет, обжигаясь, как дрожит чашка у него в руке, и думала – ты будешь спать сутки, а захочешь – двое суток, ты сделал все, что обещал, даже больше, чем обещал, и я никому не позволю разбудить тебя, пока ты не отдохнешь.

Ночью мне не спалось. Я лежала у Сережи под боком, ворочаясь на скрипучей железной кровати, а потом осторожно встала, накинула куртку и вышла на улицу. Подойдя к самому краю мостков, я долго пыталась разглядеть противоположный берег, тонкую темную полоску вдоль горизонта, но не увидела ничего, кроме плотной, мёрзлой, бесконечной черноты. Дверь скрипнула, и, аккуратно ступая по неплотно пригнанным доскам, показался Пёс; добравшись до меня, он пристроил лобастую голову мне под ладонь и сел, обняв лапы лохматым хвостом. Мы не двигались до тех пор, пока где-то наверху, высоко в небе, кто-то не повернул гигантский невидимый рубильник, и тогда сверху повалил густой тяжелый снег, отрезавший непроницаемой стеной и замерзшее озеро, и неразличимый отсюда берег, и весь остальной мир. Мы постояли еще немного, я и Пёс, а потом повернулись и пошли назад, в тепло.