Книга: Великий уравнитель

Назад: Вступление Проблема неравенства

Дальше: Глава 2 Империи неравенства

Часть I

Краткая история неравенства

Глава I

Появление неравенства

Первобытное уравнивание

Всегда ли среди нас существовало неравенство? Ближайшие современные родственники человека, большие человекообразные обезьяны Африки: гориллы, шимпанзе и бонобо – в высшей степени иерархичные существа. Взрослые самцы горилл разделяются на две неравные группы: немногочисленные доминирующие самцы, владеющие целым гаремом самок, и более многочисленные самцы-одиночки, вовсе не имеющие пары. Шимпанзе – особенно самцы, но не только – тратят огромное количество энергии на соперничество в связи со статусом. Агрессивному поведению одних животных соответствует широкий спектр покорного поведения других, находящихся на низших ступенях сложившейся иерархии. В группах из пятидесяти или ста шимпанзе поддержание иерархии – центральный факт жизни, чреватый постоянным стрессом, поскольку каждый член группы занимает определенное место в этой иерархии и при этом постоянно пытается подняться на более высокую ступень. Этого не избежать, потому что, если самец покинет свою группу, чтобы избавиться от давления со стороны агрессивных сородичей, он рискует быть убитым самцами других групп. Это мощное ограничение поддерживает и усиливает неравенство, перекликаясь с феноменом социального ограничения, которым объясняют возникновение иерархии у человека.

Самые близкие родственники шимпанзе – бонобо – демонстрируют не столь агрессивное поведение, но и среди них есть альфа-самцы и самки. Значительно менее жестокие и менее склонные притеснять своих сородичей по сравнению с шимпанзе, бонобо тем не менее поддерживают иерархическое расслоение. И хотя скрытая овуляция и отсутствие систематического доминирования самцов над самками уменьшают насильственные конфликты из-за спаривания, иерархия среди самцов проявляется в конкуренции за пищу. Во всех этих видах неравенство выражается в неравномерном доступе к источникам пищи – самая близкая (но все равно приблизительная) параллель с разрывом доходов среди людей – и прежде всего в терминах репродуктивного успеха. Доминирующая иерархия, на вершине которой находятся самые крупные, сильные и агрессивные самцы, потребляющие больше остальных и имеющие сексуальные связи с большинством самок, – это стандартная модель.

Вряд ли эти общие характеристики появились в процессе эволюции уже после того, как указанные три вида разделились на отдельные эволюционные линии, восходящие к общему предку; этот процесс начался 11 миллионов лет назад с появлением горилл и продолжился еще через 3 миллиона лет, когда от нашего общего с шимпанзе и бонобо предка отделилась линия, которая впоследствии привела к австралопитекам, а в конечном итоге и к человеку разумному. Но даже при этом выраженное социальное неравенство необязательно было постоянным среди приматов. Иерархия – это функция жизни в группе, и наши более дальние родственники среди приматов, отделившиеся от общего древа еще раньше, менее социальны и живут либо поодиночке, либо очень небольшими и непостоянными группами. Это верно как в отношении гиббонов, чьи предки отделились от общего с африканскими большими обезьянами предка около 22 миллионов лет назад, так и орангутанов, первых оформившихся в отдельный вид 17 миллионов лет назад и ныне обитающих в Азии. Верно и обратное: социальная иерархия типична для африканских видов этого таксономического семейства, включая нас самих. Отсюда можно предположить, что наиболее недавний общий предок горилл, шимпанзе, бонобо и людей уже в какой-то степени демонстрировал эту черту, не обязательно присутствовавшую у еще более далеких предков.

Аналогия с другими видами приматов может быть не таким уж хорошим средством исследования неравенства среди ранних гоминидов и людей. Наилучшие имеющиеся косвенные данные – это скелетные останки, свидетельствующие о половом диморфизме по размеру, то есть о степени, в какой взрослые представители одного пола – в данном случае самцы – выше, тяжелее и сильнее представителей другого пола. Среди горилл, как и среди морских львов, ярко выраженное неравенство среди самцов с гаремами и без гаремов, а также между самцами и самками ассоциируется с высокой степенью диморфизма по размеру. Судя по окаменелым останкам, у ранних гоминид – австралопитеков и парантропов, существовавших более 4 миллионов лет назад, – диморфизм под размеру был более выражен, чем у людей. Согласно общепринятому мнению, которое в последнее время подвергается пересмотру, у некоторых самых ранних видов, Australopithecus afarensis и ana-mensis, появившихся от 3 до 4 миллионов лет назад, самцы были на 50 % тяжелее самок, тогда как более поздние виды занимают по этому показателю промежуточные позиции между австралопитеками и людьми современного типа. С появлением более 2 миллионов лет назад Homo erectus – существа с более крупным мозгом – половой диморфизм по размеру тела уже снизился до относительно невысокого уровня, который мы наблюдаем и сегодня. Поскольку степень диморфизма соотносилась с преобладанием конкуренции между самцами за самок или определялась половым отбором среди самок, сокращение половых различий может служить признаком меньшей репродуктивной вариантности среди самцов. В этом отношении эволюция снизила неравенство как среди самцов, так и между полами. Тем не менее более высокие показатели репродуктивного неравенства для мужчин по сравнению с женщинами сохранились наряду с умеренными уровнями репродуктивной полигинии.

Предполагается, что большему равенству содействовали и другие факторы развития, которые также могли появиться еще 2 миллиона лет назад. Изменения мозга и физиологические изменения, совместная забота о потомстве и совместные поиски пищи, вероятно, противостояли агрессивности доминантных особей и могли смягчить иерархию в крупных группах. Все, что помогало подчиненным особям сопротивляться доминантным, ослабляло власть последних и таким образом уменьшало общее неравенство. Одним из таких средств можно назвать создание коалиций среди мужчин низкого статуса, другим – использование метательного оружия. В борьбе на близком расстоянии, будь то рукопашный бой при помощи рук и зубов или сражение палками и камнями, победу одерживают, как правило, сильные и более агрессивные мужчины. Оружие начало играть уравнительную роль после того, как оно стало поражать противника на большей дистанции.

Произошедшие около 2 миллионов лет назад анатомические изменения в плечевом суставе позволили впервые эффективно метать камни и другие объекты – это умение было недоступно более ранним видам (и только отчасти доступно некоторым современным приматам). Такая адаптация не только повысила охотничьи навыки, но и облегчила «гаммам» переход в разряд «альф». Следующим шагом стало изобретение копья и его улучшения – сначала обожженное в огне острие, а позже и каменные наконечники. Около 800 000 лет назад человек освоил огонь, а термической обработке пищи по меньшей мере 160 000 лет. Первые дротики или каменные наконечники стрел, самые ранние образцы которых найдены в Южной Африке и насчитывают около 70 000 лет, стали лишь последней фазой долгого процесса развития метательного оружия. Несмотря на то, что современному наблюдателю они могут показаться примитивными, использовать такие орудия в первую очередь помогало мастерство, а не размеры тела, сила или агрессивность, и они способствовали развитию охоты с использованием засад и совместной тактики среди слабых индивидов.

Эволюция когнитивных способностей стала важным фактором, способствовавшим более точному владению оружием, улучшению его дизайна и созданию более сплоченных коалиций. Полноценному языку, который упростил создание альянсов и породил представление о морали, насчитывается от 100 000 до 300 000 лет. По большей части хронология этих социальных перемен остается крайне неопределенной: они могли происходить на протяжении всех двух миллионов лет или затронуть только анатомически современных людей – наш собственный вид Homo sapiens, появившийся в Африке по меньшей мере 200 000 лет назад.

Что важно в текущем контексте, так это совокупный итог перемен – улучшенная способность индивидов с низким статусом контролировать альфа-самцов в такой степени, которая недоступна другим приматам. Когда доминирующие индивиды оказались вовлеченными в группы, члены которых были вооружены метательным оружием и способны противостоять давлению, создавая коалиции, открытое доминирование посредством грубой силы и запугивания перестало быть надежным способом подчинения. Если это предположение – поскольку это может быть только предположением – верно, то насилие, а точнее, новые стратегии организации насильственных действий и угроз сыграли важную и, пожалуй, даже критическую роль в первом великом уравнивании в истории человечества.

К тому времени биологическая и социальная эволюции человека привели к эгалитарному равновесию. Группы еще не были достаточно большими, труд еще не был достаточно разделен, а межгрупповые конфликты и механизмы защиты территории не успели развиться в такой степени, чтобы подчинение немногим казалось наименьшим злом для многих. Животные формы доминирования и иерархии были уже размыты, но на смену им еще не пришли новые формы неравенства, основанные на окультуривании растений и животных, имущественном праве и военных действиях.

Тот мир давно утрачен, но кое-что от него сохранилось до сих пор. Несколько дошедших до наших дней немногочисленных популяций охотников и собирателей, для которых характерны низкие уровни неравенства ресурсов и сильные эгалитарные проявления, дают некоторое представление, пусть и ограниченное, о том, какой могла быть динамика равенства в среднем и верхнем палеолите.

Сдерживать неравенство среди охотников и собирателей помогали мощные ограничения логистического и инфраструктурного характера. Кочевой образ жизни в отсутствие вьючных животных сильно сдерживает процесс накопления материальных благ, а текущий и гибкий состав добывающих продовольствие групп не способствует развитию асимметричных отношений, помимо обычного расхождения по возрасту и полу. Более того, эгалитаризм охотников и собирателей основан на намеренном отказе от попыток доминирования. Такое поведение служит критическим испытанием естественной склонности человека к образованию иерархий: активное уравнивание предпринимается для поддержания ровных условий для всех. Антропологи задокументировали многочисленные средства навязывания эгалитарных ценностей, различающихся по степени строгости. Попрошайничество, вымогательство и воровство способствуют более равномерному распределению ресурсов. Санкции против авторитарного поведения и усиления влияния одного индивида варьируют от слухов, критики, насмешек и непослушания до остракизма и даже физического насилия. Лидерство при этом принимает более размытые очертания, распределяется между различными членами группы и переходит от одних к другим; наибольший шанс повлиять на остальных возникает у наименее упрямых и настойчивых. Такая оригинальная моральная экономия получила название «иерархия реверсивной доминантности» (reverse dominance hierarchy); будучи распространенной среди взрослых мужчин (которые обычно доминируют над женщинами и детьми), она служит постоянной и предупредительной нейтрализацией авторитета.

У народности хадза – группы из нескольких сотен охотников-собирателей в Танзании – обитатели лагеря занимаются добычей пищи индивидуально и при распределении добычи явный приоритет отдают членам собственного домохозяйства. В то же время распространен и обычай делиться пищей с другими, и такое поведение даже ожидается, особенно если соплеменники могут легко заметить ваши ресурсы. Хадза могут попытаться скрыть мед, потому что его легко спрятать, но если его находят, то они будут вынуждены им поделиться. К попрошайничеству относятся терпимо, и оно широко распространено. Таким образом, даже если индивиды явно предпочитают сохранять добычу для себя и своих ближайших родственников, в такое поведение вмешиваются нормы; дележ добычи представляет собой обычное явление, потому что в отсутствие доминирования настаивать на своем нелегко. Большие и быстро портящиеся объекты, такие как туша крупной дичи, могут быть распределены даже за пределами лагеря. Накопление ресурсов не поощряется до такой степени, что они потребляются без промедления и ими даже не делятся с теми, кто в настоящее время отсутствует. В результате хадза обладают лишь минимальным имуществом: украшения, одежда, палка-копалка и иногда горшок для приготовления пищи у женщин и лук со стрелами, одежда, украшения и, возможно, пара инструментов у мужчин. Многие из этих объектов относительно недолговечны, и их владельцы не слишком к ним привязываются. Собственности, не считая этих основных предметов, не существует, а территория не охраняется. Из-за отсутствия (или размытости) властного авторитета принимать групповые решения нелегко, не говоря уже о том, чтобы обеспечить их выполнение. Во всех этих отношениях хадза в общем смысле неплохо демонстрируют образ жизни первобытных охотников и собирателей.

Добывающий тип хозяйства и эгалитарная моральная экономика совместно образуют серьезное препятствие любой форме развития по одной простой причине: экономический рост требует наличия некоторой степени неравенства дохода и потребления, что поощряет инновации и производство прибавочного продукта. Без роста трудно присваивать и передавать излишки. Моральная экономика препятствует росту, а отсутствие роста препятствует производству и концентрации излишков. Отсюда не следует, что среди собирателей распространен некий вид коммунизма: потребление при этом неравное, и индивиды различаются не только по своей физической конституции, но и по своему доступу к сети поддержки и материальным ресурсам. Как я показываю в следующем разделе, неравенство среди собирателей все же существует, но только в очень низкой степени по сравнению с неравенством в обществах, придерживающихся других типов хозяйства и жизнеобеспечения.

Нужно также учесть вероятность того, что современные охотники-собиратели могут в важных аспектах отличаться от наших предков до аграрной революции. Сегодня выжившие группы в высшей степени маргинализованы и проживают в труднодоступных районах, не представляющих никакого или почти никакого интереса для земледельцев и скотоводов, – то есть вдали от той среды, которая благоприятствует накоплению материальных ресурсов и появлению первых претензий на территорию. До появления культурных растений и животных охотники и собиратели были гораздо более широко распространены по всей планете и имели доступ к более богатым природным ресурсам. Более того, в некоторых случаях современные добывающие группы собирателей могут реагировать на более иерархичную систему фермеров и скотоводов, намеренно противопоставляя свой образ жизни внешним нормам. Оставшиеся группы не застыли во времени и не являются «живыми ископаемыми», и их образ жизни следует воспринимать в конкретных исторических контекстах.

По этой причине доисторические популяции не обязательно должны быть эгалитарными в той степени, какую демонстрирует способ существования современных охотников-собирателей. Материальное неравенство пусть и редко, но все же наблюдается в захоронениях до наступления голоцена, начавшегося примерно 11 700 лет назад. Наиболее известный пример – стоянка Сунгирь эпохи плейстоцена, обнаруженная в 120 милях к северу от Москвы и относящаяся к периоду 30 000–34 000 лет назад, то есть к относительно умеренной стадии последнего ледникового периода. Она содержит останки группы охотников и собирателей, убивавших и поедавших крупных млекопитающих, таких как бизоны, лошади, северные олени, антилопы и особенно мамонты, – наряду с волками, лисицами, бурыми медведями и пещерными львами. Особенно выделяются три захоронения. В одном из них найдены останки взрослого мужчины, а вместе с ними – 3000 бусин из мамонтовой кости, которыми, по всей видимости, была обшита его меховая одежда, а также около 20 подвесок и 25 колец из мамонтовой кости. В другой могиле покоились останки девочки лет десяти и мальчика-подростка приблизительно двенадцати лет. Их одежды украшало еще большее количество бусин из мамонтовой кости – в общей сложности 10 000. Кроме того, в их захоронении было обнаружено множество других престижных предметов: копья из выпрямленных бивней мамонта и различные произведения искусства.

Для организации таких захоронений потребовалось много времени и труда: по оценкам современных ученых, на изготовление одной бусины уходило от 15 до 45 минут, так что, если бы такой работой занимался один человек по сорок часов в неделю, у него в общей сложности ушло бы на нее от 1,6 до 4,7 лет. Чтобы прикрепить к поясу 300 клыков, нужно было поймать как минимум 75 полярных лисиц, а если учесть, что удалить зубы без повреждения довольно сложно, то реальное количество должно быть еще выше. И хотя члены группы, которой принадлежат эти захоронения, по большей части вели оседлый образ жизни (благодаря чему у них и было достаточно свободного времени для такой работы), все равно остается вопрос: а зачем они вообще захотели это сделать?

Эти три человека, по всей видимости, похоронены не в обычной одежде и не с предметами повседневного обихода. То, что бусины в детских захоронениях меньше по размеру, говорит о том, что такие бусины изготавливались специально для детей – будь то при их жизни или же, что вероятнее, для их погребения. По неизвестным для нас причинам этих людей считали особенными. Два ребенка-подростка были слишком молодыми, чтобы самостоятельно завоевать привилегированный статус; возможно, они приходились родственниками какому-то члену группы, который значил больше, чем другие. Наличие возможных летальных ран у мужчины и мальчика, а также укороченная бедренная кость у девочки лишь добавляют загадок.

И хотя пышные захоронения Сунгири остаются уникальными для палеолита, далее к западу обнаружены другие богатые могилы. В Дольни-Вестонице в Моравии три человека приблизительно в то же время были захоронены со сложными головными уборами в окрашенной охрой земле. Более многочисленны находки, относящиеся к более позднему времени. В пещере Арене-Кандиде на побережье Лигурии обнаружена глубокая, богато украшенная могила молодого человека, уложенного на слой красной охры около 28 000 или 29 000 лет тому назад. Вокруг его головы лежали сотни раковин с отверстиями и клыки оленей, которые, очевидно, изначально были прикреплены к головному убору покойника. По правую руку лежали подвески из мамонтовой кости, четыре жезла из лосиных рогов и необычно длинный клинок из экзотического вида кремня. В обнаруженном в Сен-Жермен-ла-Ривьер захоронении молодой женщины, сделанном около 16 000 лет назад, лежали украшения из раковин и зубов, причем последние – около 70 просверленных клыков оленей – были, скорее всего, доставлены из другого региона, за 200 миль от места захоронения. В скальном убежище Ла-Мадлен, обнаруженном в департаменте Дордонь, около 10 000 лет назад (это ранний голоцен, но все еще культура охотников и собирателей) был захоронен трехлетний ребенок, а вместе с ним – 1500 бусин из раковин.

Было бы заманчиво интерпретировать эти находки как самые ранние предвестники грядущего неравенства. Продвинутые технологии, необходимые для создания украшений, затраты времени на повторяющиеся действия и использование ресурсов, доставленных издалека, намекают на гораздо бо́льшую экономическую активность, чем у современных охотников и собирателей. Они также указывают на социальное расслоение, обычно несвойственное таким группам; богатые захоронения детей и юношей свидетельствуют о высоком статусе покойных – возможно, даже наследственном. Труднее на основе такого материала предположить наличие иерархических отношений, хотя и это не исключается. Однако при этом нет никаких признаков устойчивого неравенства. Усложнение и дифференциация статуса, похоже, носили временный характер. Эгалитаризм не обязательно должен быть стабильной категорией: социальное поведение может варьировать в зависимости от меняющихся обстоятельств или даже от регулярных сезонных изменений. И хотя ранние примеры прибрежной адаптации – этой колыбели социальной эволюции, в которой доступ к таким морским пищевым ресурсам, как моллюски, поощрял защиту территорий и более эффективное руководство, – могли появиться еще 100 000 лет назад, нет никаких доказательств (по крайней мере в настоящее время) зарождающегося неравенства и диспропорции в потреблении. Насколько мы можем судить, социально-экономическое неравенство в палеолите носило случайный и преходящий характер.

Великое разуравнивание

Неравенство прочно утвердилось лишь по окончании последнего ледникового периода, когда наступил период необычайно стабильных климатических условий. Голоцен, этот первый теплый межледниковый период более чем за последние 100 000 лет, создал среду, как нельзя лучше благоприятствующую социально-экономическому развитию. По мере того как повышалась производительная мощь человечества и росла его численность, закладывались основы растущего неравномерного распределения влияния и материальных ресурсов. Это привело к тому, что я называю Великим разуравниванием (The Great Disequali-zation) – переходом к новому типу хозяйства и к новым формам социальной организации, которые размыли прежний эгалитаризм и утвердили прочные иерархии и неравенство доходов и богатства. Для такого развития необходимы средства производства, которые можно защищать от посягательств и с помощью которых их владельцы могут получать предсказуемый прибавочный продукт. Такие способы производства пищи, как земледелие и скотоводство, оба удовлетворяют этим условиям, и потому они стали главной движущей силой экономических, социальных и политических перемен.

Однако окультуривание растений и животных не было необходимым условием. При определенных условиях охотники и собиратели тоже могут аналогичным образом использовать неокультуренные природные ресурсы. Защита территорий, иерархия и неравенство могут возникать и там, где возможно рыболовство (или в тех районах, где оно особенно продуктивно). Этот феномен, известный как «морская» или «речная адаптация» (maritime or riverine adaptation), хорошо документирован в этнографических записях. Примерно в 500 году н. э. в результате роста населения на западном побережье Северной Америки от Аляски до Калифорнии усилилось давление на рыбные запасы, и это вынудило добывающие популяции установить контроль над отдельными крайне немногочисленными реками, где водился лосось. Иногда это сопровождалось переходом от преимущественно эгалитарных поселений к стратифицированному обществу с большими домами для семьи вождя, его клиентов и рабов.

Подробные исследования отдельных случаев привлекли внимание к близкой связи между дефицитом ресурсов и появлением неравенства. Примерно с 400 по 900 год н. э. в Британской Колумбии, на стоянке Китли-Крик у реки Рейзер, в которой сосредоточен местный ход лососевых, проживала община из нескольких сотен человек. Судя по археологическим остаткам, около 800 года потребление лосося сократилось и на смену рыбе пришло мясо млекопитающих. К этому же времени относятся и признаки неравенства. Большая доля рыбьих костей, найденных в ямах самых крупных домов, принадлежит взрослой чавыче и нерке – лучшей части улова, богатой жиром и калориями. Там же найдены престижные объекты, вроде редких типов камней. В двух же самых маленьких домах, напротив, обнаружены кости только молодых и менее питательных рыб. Как и во многих обществах, находящихся на этом уровне сложности, неравенство как поощрялось, так и сдерживалось церемониальным перераспределением: ямы, в которых разводился огонь, достаточно велики, чтобы приготовить пищу на значительное число едоков, и это говорит о том, что богатые и обладающие властью устраивали пиры для всех своих соплеменников.

Тысячу лет спустя обычным явлением на Тихоокеанском Северо-Западе стали ритуалы потлач, в ходе которых вожди племен соревновались между собой в показной щедрости. Подобные изменения происходили у реки Бридж-Ривер в том же регионе: примерно с 800 года владельцы больших домов начали накапливать престижные предметы и перестали участвовать в общественном приготовлении еды снаружи; более бедные жители прикреплялись к этим домохозяйствам, и неравенство институализировалось.

В других случаях социально-экономических перемен с увеличением неравенства ускорялся технологический прогресс. На протяжении тысяч лет племя чумашей на побережье Калифорнии в районе нынешних округов Санта-Барбара и Вентура вело эгалитарный образ жизни охотников и собирателей, использующих простые лодки и собиравших желуди. Примерно с 500-х по 700-е годы здесь получили распространение большие, построенные из досок каноэ, на каждом из которых могло разместиться до дюжины мужчин и на которых можно было выходить в открытое море до шестидесяти миль от берега. В результате чумаши начали ловить крупную рыбу и стали посредниками в торговле раковинами вдоль побережья. Также они доставляли обитателям внутренних районов кремень, добытый на островах Чаннел, обменивая его на желуди, орехи и съедобные травы. Это привело к созданию иерархичного порядка, в котором полигамные вожди контролировали каноэ и территории, возглавляли отряды в войнах и председательствовали на ритуальных церемониях. В обмен они получали от своих соплеменников еду и раковины. В такой среде добывающие общества могут достичь относительно высоких уровней сложности. По мере роста зависимости от сконцентрированных в определенных местах ресурсов падала мобильность, а специализация по роду занятий строго определяла права на собственность, позволяла устанавливать и оборонять границы и порождала высокую конкуренцию между соседними группами, обычно обращавшими пленных в рабов, что усиливало иерархию и неравенство.

Среди добывателей адаптация такого рода возможна только в специфических экологических нишах и обычно не распространяется за их пределы. Только окультуривание растений и одомашнивание животных смогло преобразовать экономическую активность и социальные отношения в глобальном масштабе: в их отсутствие примеры ярко выраженного неравенства могли наблюдаться среди небольших групп вдоль морского побережья и рек; их окружал огромный мир эгалитарных добывателей. Но такое положение дел не могло длиться вечно. Люди постепенно научились выращивать различные виды растений на разных континентах, сначала в Юго-Западной Азии (примерно 11 500 лет назад), затем в Китае и в Южной Америке (10 000 лет назад), в Мексике (9000 лет назад), на Новой Гвинее (более 7000 лет назад) и в Южной Азии, Африке и Северной Америке (около 5000 лет назад). Одомашнивание животных – там, где оно имело место, – иногда опережало этот процесс, а иногда следовало за ним. Переход от собирательства к земледелию мог быть весьма длительным, и он не всегда был линейным.

Особенно это верно в отношении представителей натуфийской культуры и более поздних культур докерамического неолита в Леванте, первыми осуществивших этот переход. Примерно 14 500 лет назад более теплый и влажный климат позволил группам добывателей в этом регионе увеличить свою численность и обосноваться в более постоянных поселениях; они охотились на водившихся здесь в изобилии животных и собирали дикие злаки в количествах, требующих по крайней мере небольших хранилищ. Материальные свидетельства крайне ограниченны, но демонстрируют признаки того, что исследователи называют «зарождающейся социальной иерархией». Археологи обнаружили одно крупное здание, которое могло использоваться в общественных целях, и несколько специальных базальтовых ступок, изготовление которых требовало многих усилий. Согласно одному подсчету, примерно 8 % найденных скелетов раннего натуфийского периода, относящихся к периоду 14 500–12 800 лет назад, сопровождаются морскими раковинами, иногда доставленными за сотню миль от места погребения, и украшениями из костей и зубов животных. На одном археологическом участке были захоронены трое мужчин с головными уборами из раковин, причем у одного из них убор насчитывал четыре ряда раковин. Лишь немногие могилы содержали каменные инструменты и статуэтки. Наличие больших ям для приготовления пищи на огне и очагов может указывать на распределительные пиры вроде тех, что значительно позже проводились на американском Северо-Западе.

И все же, какой бы степени ни достигли социальная стратификация и неравенство в таких благоприятных климатических условиях, они угасли во время холодной фазы, также известной как «поздний дриас», наблюдавшейся примерно 12 880–11 700 лет назад. Выжившие добыватели вернулись к более мобильному образу жизни, а местные ресурсы сократились или стали менее предсказуемыми. Возвращение климатической стабильности около 11 700 лет назад совпадает с самыми ранними свидетельствами культивации диких злаков, таких как полба-однозернянка, полба-двузернянка, пшеница и овес. Во время так называемого раннего докерамического неолита (11 500–10 500 лет назад) поселения увеличились в размере и пищу стали хранить в индивидуальных хозяйствах – такая практика указывает на изменение представлений о собственности. Некоторые экзотические материалы, такие как обсидиан, по всей видимости, впервые отражают желание показать и упрочить возвышенный статус.

Поздний докерамический неолит (10 500–8300 лет назад) дает нам более специфическую информацию. В поселении Чайоню на юго-востоке современной Турции, существовавшем примерно 9000 лет назад, обнаружено несколько зон с домами, различающимися по размерам и качеству. В больших и более основательных сооружениях встречаются необычные и экзотические артефакты, а сами эти сооружения расположены ближе к площади и (предполагаемому) храму. Среди небольшой части погребений, в которых найдены обсидиан, бусы или инструменты, три самые богатые могилы обнаружены именно в домах у площади. Все это можно рассматривать как показатель принадлежности к элите.

Нет сомнений в том, что неравенство, наблюдаемое в последующие тысячелетия, стало возможным благодаря сельскому хозяйству. Но существовали и другие пути к нему. Я уже упоминал о «водной адаптации», которая позволяла возникнуть значительным политическим и экономическим диспропорциям без всяких признаков одомашнивания источников пищи. В других случаях в отсутствие культурного производства пищи усиливать неравенство могло одомашнивание лошади в качестве средства перевозки. В XVIII и XIX столетиях команчи на границе американского Юго-Запада создали военную культуру, основанную на использовании лошадей европейского происхождения для ведения военных действий и совершения дальних набегов. Основным источником пищи команчей были бизоны и другие дикие животные с добавлением диких растений и кукурузы, получаемой благодаря торговле или грабежам.

Такой образ жизни поддерживал высокий уровень неравенства: пленные мальчики-рабы ухаживали за лошадями богачей, а по количеству лошадей домохозяйства команчей довольно четко делились на «богатых» (цаанаакату), «бедных» (тахкапу) и «очень бедных» (тубици тахкапу). В более широкой перспективе общества добывателей, огородников и земледельцев не всегда систематически ассоциировались с различными уровнями неравенства: некоторые группы охотников и собирателей могут быть более неравными, чем некоторые сельскохозяйственные общины. Обзор 258 индейских сообществ в Северной Америке заставляет предположить, что ключевым фактором, определяющим материальное неравенство, является не окультуривание как таковое, а размер прибавочного продукта. Если две трети обществ, которые имели мало излишков или вовсе не имели их, не демонстрировали неравенства ресурсов, то четыре из пяти, производивших среднее или большое количество излишков, демонстрировали его.

Совместное исследование 21 сообщества, находившихся на разных уровнях развития: охотники-собиратели, огородники, пастухи и земледельцы – и существовавших в разных частях света, выявляет два определяющих фактора неравенства: право собственности на землю и скот и возможность передавать богатство от одного поколения другому. Исследователи рассматривали три типа богатства: воплощенное (в основном физическая сила и репродуктивный успех), относительное (представленное партнерами по труду) и материальное (домашняя утварь, земля и скот). В их примере у добывателей и огородников самой важной категорией было воплощенное богатство, а наименее важной – материальное, тогда как среди пастухов и земледельцев наблюдалось обратное. Относительный вес различных классов богатства – важный фактор, определяющий общую степень неравенства. Физические ограничения воплощенного богатства относительно строги, особенно если речь идет о размерах тела и в меньшей степени о силе, количестве добываемой пищи и репродуктивном успехе. Относительное богатство более гибкое, а также более неравномерно распределяется среди земледельцев и пастухов; мера неравенства в обладании землей и скотом в этих двух группах достигала более высоких показателей, чем для утвари или лодок среди добывателей и огородников. Сочетание разных ограничений неравенства, применимых к разным типам богатства, и относительная значимость отдельных типов богатства объясняют наблюдаемую разницу в типе хозяйства и образе жизни. Средние коэффициенты Джини общего богатства составляли от 0,25 до 0,27 для охотников-собирателей и огородников, но были гораздо выше для пастухов (0,42) и земледельцев (0,48). Если брать одно лишь материальное богатство, то основной раздел, похоже, проходит между добывателями (0,36) и остальными (от 0,51 до 0,57).

Передача богатства – вторая важнейшая переменная. Частота передачи богатства между поколениями примерно вдвое выше для земледельцев и пастухов, чем для других, и доступное им материальное имущество гораздо более подходит для передачи, чем имущество добывателей и огородников. Такие систематические различия оказывают сильное влияние на неравенство жизненных шансов, измеряемое по вероятности того, что ребенок родителей, входящих в верхний дециль по общему богатству, также войдет в тот же дециль по сравнению с ребенком родителей из более бедного дециля. Согласно такому определению, мобильность между поколениями была в общем случае умеренной; даже среди добывателей и огородников вероятность сохранить имеющееся положение для потомства верхнего дециля была в три раза выше, чем вероятность повысить свое положение для потомства нижнего дециля. Для земледельцев же вероятность сохранить положение была выше (почти в 11 раз), и еще выше – для скотоводов (примерно в 20 раз). Такие расхождения можно приписать действию двух факторов. Во-первых, половина эффекта приходится на технологию, определяющую относительную важность и характеристику разных типов богатств. Вторая половина приходится на институты, регулирующие передачу богатства, поскольку аграрные и скотоводческие нормы благоприятствуют вертикальной передаче имущества родственникам.

Согласно этому анализу, неравенство и его сохранение со временем явилось результатом сочетания трех факторов: относительной важности разных классов «активов», их пригодностью для передачи другим и реальной степенью передачи. Таким образом, группы, в которых материальное богатство играет второстепенную роль и не особенно передается и в которых передача не поощряется, демонстрируют меньшие уровни общего неравенства по сравнению с группами, в которых материальное богатство – это главный класс активов, который разрешается передавать следующему поколению. В долгой перспективе передача играет критическое значение: если богатство передается между поколениями, то случайные потрясения, связанные со здоровьем, рождаемостью, отдачей от капитала и труда, создают неравенство, которое сохраняется и накапливается со временем, вместо того чтобы возвращаться к прежнему среднему значению.

В соответствии с наблюдениями, сделанными в упомянутом выше обзоре индейских сообществ, эмпирические находки из выборки в 21 небольшое сообщество также предполагают, что окультуривание растений и одомашнивание животных – не такое уж необходимое условие для установления значительного неравенства. Похоже, более критическим фактором является ориентация на природные ресурсы, которые можно защищать, поскольку их можно передавать следующему поколению. То же верно в отношении таких инвестиций, как пахота, создание террас и ирригация. Эти активы имеют свойство передаваться, и их улучшения усиливают неравенство двумя способами: посредством увеличения их эффективности со временем и посредством уменьшения вариативности и мобильности между поколениями. Более обширное исследование более чем тысячи обществ, находящихся на разных уровнях развития, подтверждает центральную роль передачи. Согласно этому глобальному набору данных, примерно в трети простых обществ добывателей имеются права наследования движимого имущества, но только одно из двадцати практикует передачу недвижимости. И напротив, почти во всех обществах, занимающихся интенсивным земледелием, есть права на передачу обоих видов собственности. Сложные общества добывателей и растениеводов занимают позицию посередине.

Мы можем только строить догадки по поводу происхождения этих прав. Сэмюел Боулз предполагал, что в сельскохозяйственном обществе отдаются предпочтения правам, которые для общества добывателей непрактичны или невозможны, потому что такие сельскохозяйственные ресурсы, как урожай, здания и животные, можно легко разграничивать и защищать, а рассредоточенные природные ресурсы, на которых основана жизнь добывателей, не обладают таким свойством. Исключения, такие как водные адаптации и коневодческие культуры, полностью согласуются с этим объяснением.

Исторически неравенство распространялось медленно. Яркий тому пример – Чатал-Хююк, неолитическое протогородское поселение на юго-западе Анатолии, относящееся к VIII веку до н. э. Несколько тысяч его жителей занимались мотыжным земледелием и скотоводством. Земля была в изобилии, и ясных признаков властных структур или социальной стратификации не наблюдается. Члены общества проживали в семейных домах, где хранили зерно, фрукты и орехи. На этом археологическом участке было обнаружено большое количество каменных артефактов. Подробный обзор 2429 объектов из 12 зданий и 9 дворов, датируемых периодом 7400–6000 лет до н. э., выявляет различия в распределении отдельных типов артефактов. Нетронутые жернова и ручные мельницы очень неравномерно распределены по жилищам, хотя домашние хозяйства в целом имели широкий доступ к средствам приготовления пищи и каменным инструментам. Нетронутые ручные мельницы обнаруживаются в зданиях, организованных более сложно, но мы не можем сказать, представляют ли они собой жилища с более высоким статусом, или же это помещения, в которых выполнялась общественная обработка пищи. Тот факт, что большинство жерновов и ручных мельниц были намеренно сломаны задолго до того, как истек срок их службы, свидетельствует в пользу первого предположения. Такой обычай может отражать широко распространенный (хотя и не универсальный) запрет на передачу столь ценного имущества: в более поздних обществах Месопотамии ручные мельницы особо выделяются в перечнях наследуемого имущества. Возможно, что такое средство уравнивания активно поддерживалось для ограничения неравномерного распределения богатства среди домохозяйств.

И все же со временем неравенство стало нормой. Археологические свидетельства, обнаруженные в Месопотамии, указывают на ярко выраженную стратификацию задолго до появления в этом регионе первых государств. Например, в поселении Телль-эс-Савван на Тигре к северу от современного Багдада в глиняной стене и во рву рядом с ней обнаружено много снарядов для пращи, также сделанных из глины, что указывает на ожесточенный конфликт, произошедший здесь около 7000 лет назад, а такие конфликты стимулировали возникновение централизованного управления и иерархии. Некоторые из самых богатых захоронений на этом участке принадлежат детям, отличительный статус которых был основан, вероятно, на семейном богатстве, а не на личных достижениях. На раскопках Телль-Арпачия близ Мосула, который был населен примерно в то же время, обнаружено предположительное жилище высокопоставленной семьи из большого количества комнат со сложной керамикой, алебастровыми сосудами, обсидианом и различными типами украшений и орудиями труда. Предводители этого поселения контролировали торговлю, запечатывая партии товаров кусками глины с оттисками простых печатей – ранними предшественниками сложных печатей более поздней истории Месопотамии. Показательно, что в Ярым-Тепе были обнаружены останки кремированного юноши не только с обсидиановыми бусами, но и со сверлом для изготовления печати, что отмечает его как потомка и, возможно, наследника официального лица.

К этому времени, от 6000 до 4000 лет до н. э., уже были в наличии все основные ингредиенты структурного неравенства: многочисленные оборонительные сооружения, подтверждающие конкуренцию за скудные ресурсы и потребность в эффективном руководстве, светские общественные здания, которые могли выполнять правительственные функции; домашние святилища и храмы, свидетельствующие о важности ритуальной власти; признаки наследственной передачи статуса, примером которых могут служить богатые захоронения детей; и свидетельства обмена произведенными товарами между семьями элит разных поселений. Политическое, военное и экономическое развитие способствовало расслоению популяции, и высокопоставленные позиции, контроль над экономическим обменом и личное богатство шли рука об руку.

В других контекстах с высокими уровнями материального неравенства ассоциировалось политическое лидерство. Близ Варны на берегу Черного моря, на территории современной Болгарии, найдено захоронение, насчитывающее 200 с лишним погребений V тысячелетия до н. э. Среди них выделяется могила мужчины средних лет, в которую уложено не менее 990 золотых объектов общим весом в три с лишним фунта: скелет покрывают золотые украшения, которые, по всей видимости, были прикреплены к одежде покойника; у запястий лежат тяжелые золотые кольца и скипетр в виде топора; в золото был облачен даже половой член погребенного. На могилу этого мужчины приходится треть всех найденных на этом участке золотых украшений и четверть общего веса золота. В целом объекты в могилах распределены крайне неравномерно: те или иные объекты содержатся более чем в половине всех погребений, но богатыми можно назвать менее одной десятой части из них, и лишь немногие содержат широкий ассортимент материалов, включая золото. Коэффициент Джини для количества объектов на могилу варьирует от 0,61 до 0,77 в зависимости от периода, но он должен быть выше, если сделать поправку на распределение ценности. Хотя мы можем только догадываться об организации этого общества, в его иерархическом характере вряд ли стоит сомневаться. Покрытый золотом мужчина и некоторые другие, не столько богато украшенные покойники вполне могли быть верховными вождями.

Эти находки указывают на дополнительный источник неравенства. Сочетание накопления излишков защищаемых ресурсов и личных или семейных прав на эти ресурсы, включая право на их передачу потомкам или другим родственникам, заложило основание растущей социоэкономической стратификации. Новые формы политической и военной власти способствовали укреплению и усилению неравенства доходов и богатства. Как и переход к культурному производству пищи, эволюция политической иерархии была медленным и постепенным процессом, сильно зависящим от экологических условий, технологического прогресса и демографического роста. В широком историческом масштабе общее направление перемен шло от небольших групп на уровне семей из нескольких десятков человек, типичных для простой экономики добывателей, к местным группам и коллективам в несколько сотен человек и к более крупным союзам племен и протогосударственным образованиями численностью в тысячи или десятки тысяч человек. В результате сложные общества уровня государств, основанные на земледелии, стали делить землю с отрядами, племенами и вождествами пастухов, огородников и того, что осталось от древней популяции охотников и собирателей. Учитывать такое разнообразие крайне необходимо для понимания движущих сил неравенства, поскольку оно позволяет нам сравнивать характеристики разных типов хозяйствования и их последствия для накопления, передачи и концентрации богатства, как уже было описано.

Весьма широкая вариативность социополитической организации по всему миру достаточно хорошо документирована, благодаря чему возможно сопоставлять неравенство власти и статуса с неравенством богатства. В глобальной перспективе сельское хозяйство тесно соотносится с социальной и политической стратификацией. Из выборки более чем в тысячу общин более трех четвертей простых общин добывателей не демонстрируют признаков социальной стратификации, в противоположность трети с лишним, в которых занимаются интенсивным земледелием. Политическая иерархия еще сильнее зависит от оседлого земледелия: элиты и классовая структура практически неизвестны простым добывателям, но подтверждены для большинства сельскохозяйственных обществ. Опять же, при этом критической переменной служит скорее объем экономического прибавочного продукта, чем сам тип хозяйствования. В уже упоминавшемся обзоре 258 обществ индейцев 86 % групп, не производивших значительное количество прибавочного продукта, не демонстрировали и признаков политического неравенства – тогда как та же пропорция тех, что производили умеренный или большой прибавочный продукт, развили по меньшей мере какую-то степень политической иерархии. Среди 186 обществ по всему миру, документированных более подробно и детально (так называемая Стандартная кросс-культурная выборка), четыре из пяти обществ охотников и собирателей не имели лидеров, тогда как три четверти земледельческих обществ были организованы как вождества или государства.

Но не все сельскохозяйственные общества следуют по той же траектории. Новый глобальный обзор предполагает, что в развитии более сложной социальной иерархии критическую роль играет культивация злаков. В отличие от многолетних корнеплодов, которые доступны постоянно, но быстро портятся, запасы зерна собираются в большом количестве только в специфический период урожая и подходят для длительного хранения. Обе эти особенности облегчают элитам присваивание и удержание излишков пищевых ресурсов. Первые государства возникли в тех частях света, где впервые развилось земледелие: после окультуривания растений – в первую очередь злаковых – и одомашнивания животных за ними рано или поздно следует и «одомашнивание» людей, и неравенство достигает прежде невиданных высот.

Первоначальный «один процент»

Неравный доступ к доходу и богатству предшествовал образованию государства и способствовал его развитию. Но, однажды появившись, правительственные институты в свою очередь усиливали различные виды неравенства и создавали новые. Досовременные государства предоставляли невиданные ранее возможности для накопления и концентрации материальных ресурсов в руках немногих – как посредством определенной защиты коммерческой активности, так и путем открытия новых источников личного дохода для тех, кто был тесно связан с политической властью. В долгой перспективе политическое и материальное неравенство развивалось в тандеме с тем, что было названо «направленной вверх спиралью интерактивных эффектов, где каждое приращение одной переменной делает более вероятным соответствующее приращение другой».

Современные исследователи предложили широкий спектр определений в попытках выявить основополагающие признаки государства. Опираясь на них, можно утверждать, что государство представляет собой политическую организацию, осуществляющую власть над определенной территорией, ее населением и ресурсами и обладающую при этом набором институтов и персоналом, исполняющими функции управления посредством приказов и правил, обязательность которых подкрепляется угрозой или узаконенными принудительными мерами, включая физическое насилие. Недостатка в теориях, объясняющих возникновение ранних государств, нет. Экономическому развитию с его социальными и демографическими последствиями в той или иной мере способствовали все предполагаемые движущие силы: доход, который получали индивиды с преимущественным положением от контроля за потоком товаров; потребность лидеров в решении проблем, возникающих вследствие роста плотности популяции и возникновения более сложных производственно-товарных отношений; классовые конфликты за доступ к средствам производства и военные конфликты из-за скудных ресурсов, усиливавшие иерархию и укреплявшие централизованные командные структуры.

С точки зрения изучения неравенства, строго говоря, нет особой разницы, какие из этих факторов действовали сильнее: в той степени, в какой формирование государств привело к образованию стабильных иерархий в обществах со значительным прибавочным продуктом, неравенство власти, статуса и материального богатства было обречено на рост. При этом, согласно все шире распространяющемуся общему мнению, центральную роль в этом процессе играло организованное насилие. Влиятельная теория ограниченности среды Роберта Карнейро утверждает, что взаимозависимость между ростом популяции и войной в условиях относительной территориальной закрытости объясняет, почему более автономные и эгалитарные в прошлом домохозяйства, опирающиеся в своем существовании на немногочисленные окультуренные источники пищи и неспособные выйти из стрессовой среды, были готовы подчиниться авторитарному руководству и терпеть неравенство ради эффективной конкуренции с другими группами. Критическая роль насилия также во многом объясняет специфические характеристики большинства досовременных государств с их деспотичным руководством и часто с необычайно сильным фокусом на военных действиях.

Не все ранние государства были похожи одно на другое, и централизованные политические образования сосуществовали с более эгалитарными или корпоративными формами политической организации. Но централизованные авторитарные государства при этом обычно побеждали своих соперников с иной структурой. Они независимо возникали по всему миру там, где это допускали экологические условия, как в Старом Свете, так и в Америке, и в широком спектре природных условий, от затопляемых речных пойм Египта и Месопотамии до высокогорий Анд. Словно вопреки разнообразию контекста самые известные из них достигли поразительного сходства. Во всех них наблюдалось расширение иерархии в разных сферах, от политической до семейной и религиозной, – автокаталитический процесс, в котором «иерархическая структура сама подпитывает все общественные факторы, теснее вплетая их в общую систему, поддерживающую структуру власти». Давление, направленное на увеличение стратификации, оказывало грандиозный эффект на моральные ценности, поскольку на смену эгалитаризму предков пришли вера в достоинства неравенства и принятие иерархии как неотъемлемого элемента природного и космического порядка.

В количественном выражении аграрные государства доказали свой чрезвычайный успех. И хотя о точных цифрах можно только догадываться, по приблизительным оценкам, 3500 лет назад общественные образования уровня государств занимали, пожалуй, не более 1 % поверхности земной суши (за исключением Антарктиды), но при этом в них уже проживало до половины представителей нашего вида. Уже более уверенно можно утверждать, что к началу нашей эры государства – в основном крупные империи, такие как Древний Рим и китайская империя Хань, – занимали примерно десятую часть земной суши, но в них проживали от двух третей до трех четвертей всего населения Земли того времени. Несмотря на предположительный характер этих цифр, они дают представление о конкурентном преимуществе отдельного типа государства: разветвленные имперские структуры, удерживаемые сильными, присваивающими себе ресурсы элитами. Опять же, это был не единственный вариант: между такими империями вполне могли процветать независимые города-государства, но им редко удавалось сдерживать своих гораздо более превосходящих по размерам соседей, как это сделали греки в V веке до н. э. Чаще их поглощали более крупные образования; иногда они создавали свои собственные империи, такие как Римская империя, Венецианская республика или Тройственный союз Теночтитлана, Тескоко и Тлакопана в Мексике. Кроме того, время от времени империи рушились, оставляя после себя более раздробленные политические образования. Крайним примером этого может служить Европа эпохи Средневековья.

Но обычно же одна империя порождала другую по мере того, как завоеватели восстанавливали былые схемы управления и механизмы власти. В крупном историческом масштабе повторялась картина периодического падения и возрождения, от все более регулярных «династических циклов» в Китае до более-менее четких последовательностей в Юго-Восточной Азии, Индии, на Ближнем и Среднем Востоке, в Центральной Мексике и в регионе Анд. Евразийская степь также порождала многочисленные имперские режимы, устремлявшиеся в грабительские рейды и завоевания, казавшиеся особенно заманчивыми благодаря богатствам, которые успели накопить оседлые общества Юга. Со временем государства росли. До VI века до н. э. крупнейшие империи Земли охватывали несколько сотен тысяч квадратных миль. В последующие 1700 лет их могущественные преемники постоянно расширяли эти границы, пока в XIII веке Монгольская империя не простерлась от Центральной Европы до Тихого океана.

Но территория – это лишь один показатель; если учесть рост плотности населения, то расширение могущества империй покажется еще более грандиозным. Наш вид в еще большей степени, чем сегодня, был сосредоточен в ту эпоху в умеренной зоне Евразии, в Центральной Америке и на северо-западе Южной Америки. В этих зонах империи процветали: на протяжении нескольких тысяч лет большинство людей на Земле жили под сенью этих гигантов, а немногочисленные представители человечества достигали высот, недоступных простым смертным. Такая среда создала то, что я называю «первоначальным одним процентом», включающим себя соперничавшие между собой, но часто тесно взаимосвязанные элитные группы, которые изо всех сил пытались извлечь максимальную политическую и коммерческую выгоду из образования государств и их интеграции в империю.

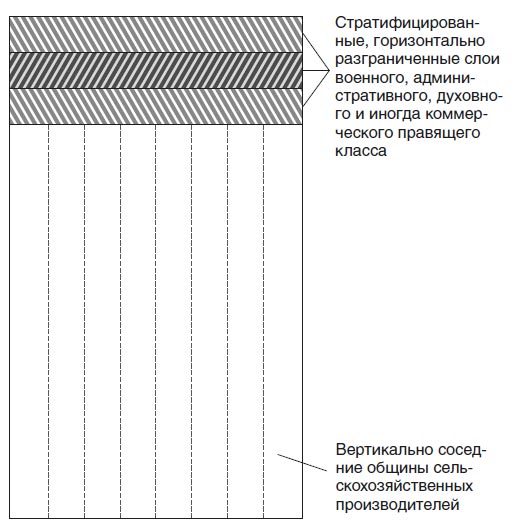

Рис. 1.1. Общая форма социальной структуры аграрных обществ

Формирование досовременных государств выделило из основной массы производителей небольшой правящий класс. Зачастую элита была изначально внутренне стратифицирована, но преодолевала различия и коллективно контролировала отдельные общины, служившие основными строительными блоками государства. Известная диаграмма Эрнеста Геллнера с исключительной ясностью подчеркивает такую структуру (рис. 1.1).

Некоторые члены правящего класса, такие как представители местной знати, занявшие государственные или почетные должности, изначально были связаны с местными общинами или продолжали поддерживать с ними связь, тогда как другие, такие как иноземные завоеватели, бывали настолько отстранены от местной жизни, что образовывали, по сути, отдельное общество. Влияние централизованного правительства по современным стандартам было довольно ограниченным: государства редко становились чем-то большим, чем, по выражению Патрисии Кроун, «защитными раковинами» для населения в целом, старавшегося держаться подальше от внутренних и внешних факторов, угрожающих установленному режиму. Но правители и их агенты также предоставляли защиту в том смысле, в каком ее предоставляют мафиозные организации в современных обществах, извлекающие выгоду из своего лидерства в использования организованного насилия. Они часто и широко применяли деспотическую власть, поскольку институты гражданского общества были слишком слабыми, чтобы сдерживать действия элит, которые в том числе распоряжались жизнью или смертью своих подданных, а также распределяли собственность. В то же время многим из этих государств недоставало инфраструктурной мощи, способности пронизать все общество насквозь и во всех случаях обеспечить исполнение своей политики. Общины по большей части сохраняли самоуправление и удерживались вместе лишь весьма слабыми связями, потому что центральная власть была относительно небольшой и часто весьма удаленной территориально.

Правительства были по своей природе наполовину частными структурами и в контроле над населением и мобилизации ресурсов для правителей опирались на кооптацию и сотрудничество самых разнообразных носителей политической, военной, экономической и идеологической власти. Последние в свою очередь проводили политику кнута и пряника, смеси наград и угроз насилием, пытаясь сохранить свое место в балансе соперничающих элит, поэтому и центральная власть часто была сосредоточена на разрешении конфликтов между богатыми и обладающими властью. Правители, их агенты и крупные землевладельцы – эти категории часто пересекались – конфликтовали из-за контроля над прибавочным продуктом, который получали посредством налогов и частных рент. Если деятельность чиновников и приближенных к власти членов элиты ограничивала автономию правителей, менее привилегированные агенты выдвигали новых своих представителей, стремившихся перехватить государственные доходы и приватизировать должностные выгоды, чтобы войти в уже существующие круги элиты. Правители старались сделать делегирование власти временной и подлежащей отзыву функцией государственной службы, в то время как их агенты искали частную выгоду для себя и своих наследников; в длительной перспективе последний образ действий оказался более удачным. Поскольку представители правящего класса соперничали между собой за положение и преимущества, конкретные лица часто менялись, но при этом элита, как правило, сохраняла стабильность (при условии, что она поддерживала существующие государственные структуры). Высшие классы отделяли себя от простолюдинов своим образом жизни и взглядами, которые часто бывали весьма воинственными по своей природе и превращали представителей элиты в эксплуататоров их подданных-земледельцев. Демонстративное потребление служило важным средством для подчеркивания и усиления этих властных отношений.

Все это фундаментальным образом повлияло на распределение дохода и богатства. Если свести все к базовым понятиям, то получится, что история знала только две идеально-типичные модели образования богатства: накопление и присвоение. Производство прибавочного продукта, окультуривание растений и одомашнивание животных, появление наследственных прав на имущество – все это проложило дорогу для создания и сохранения частных состояний. Со временем институциональные адаптации, способствовавшие этому процессу, технологический прогресс, растущий масштаб и размах экономической активности подняли потолок индивидуального или семейного накопления богатства, тем самым увеличив по меньшей мере потенциальный диапазон разбросов дохода и производительных активов. В принципе, совокупного эффекта случайных потрясений должно было хватать для того, чтобы некоторые домохозяйства становились богаче других: тому способствовали различия в обороте капитала – земли, скота, зданий и ресурсов, инвестируемых в займы и торговлю. Когда удача отворачивалась от одних, на их место приходили другие.

Первые более или менее серьезные количественные свидетельства растущего неравенства в кругах, приближенных к элите, дошли до нас из Древней Месопотамии; они насчитывают несколько тысяч лет. Сравнение известных по документам долей наследства сыновей в Старовавилонском царстве (первая половина II тысячелетия до н. э.) с приданым дочерей в Нововавилонском царстве (с конца VII и на протяжении большей части VI веков до н. э. – то есть, грубо говоря, тысячу лет спустя) демонстрирует два примечательных различия. Если пересчитать эти доли в стоимость пшеницы, то приданое окажется примерно в два раза больше наследства. Поскольку оба набора данных относятся к одной прослойке зажиточных городских жителей – возможно, к верхнему децилю городского населения или близко к нему, – это указывает на большее общее благосостояние, особенно если учесть, что сыновьям, как правило, отдавали предпочтение перед дочерьми. Кроме того, реальная стоимость приданого распределялась более неравномерно. Поскольку Нововавилонский период был временем необычайно динамичного экономического развития, этот контраст, возможно, лучше всего объяснить разуравнивающим эффектом роста и коммерциализации.

Но, возможно, это лишь часть истории, не только в этом случае, но и в более общем смысле. Легко представить себе, как описанные черты досовременного государства специфическим образом определяли экономическую активность. Политическая интеграция не только помогала расширить рынки и снизить по меньшей мере некоторые операционные издержки и затраты на информацию: всепроникающая асимметрия власти, характерная для досовременных общественных образований, обеспечила неравные условия для экономических игроков. Хрупкие права собственности, неадекватное исполнение законов, предвзятое правосудие, взяточничество государственных служащих, преобладающая роль личных связей и близость к источникам принуждающего насилия – все эти факторы склоняли чашу весов в пользу тех, кто находился на верхних этажах социальной пирамиды или обладал выгодными связями с обитателями этих этажей.

Это еще более верно в отношении разных форм «присваивания», доступного для представителей правящих классов и их приспешников. Близость к правящим кругам открывала доступ к доходу от формальных компенсаций, от щедрых пожертвований со стороны правителей и других высокопоставленных лиц, от взяток и вымогательства, от хищений, а также предоставляла возможность увильнуть от налогов и других обязательств. Высокое положение в военной иерархии позволяло получать долю от военной добычи. Более того, непосредственная государственная служба даже не была необходимым требованием. Соизмеримые с ней преимущества приносили родственные связи, выгодные браки и другие союзы с представителями власти. При этом, если учесть подчас ограниченную инфраструктурную мощь государства, личное богатство и местное влияние позволяли лучше защитить от притязаний государства или общины не только собственные активы, но также собственность друзей и клиентов – в обмен на какие-то иные блага. При необходимости налоговое бремя тоже можно было переложить на плечи бессильных и бесправных.

В таких условиях на пути политической власти почти никогда не оказывалось препятствий, мешающих оказывать мощное влияние на распределение материальных ресурсов. В небольших и менее иерархичных образованиях, таких как племена или вождества, статус лидеров в немалой степени зависел от их способности и желания делиться своими запасами со всей общиной. Правящие классы аграрных государств и империй обычно пользовались большей автономией. Несмотря на случайные проявления щедрости, которые обставлялись таким образом, чтобы подчеркнуть величие правителя, поток распределения обычно шел в противоположном направлении, еще более обогащая немногих за счет большинства. Общая способность элиты изымать прибавочный продукт у первичных производителей определяла пропорцию совокупных ресурсов, доступных для присваивания, а баланс власти между правителями государства и различными группами элиты определял, каким образом эти доходы будут распределены между государственными хранилищами, частными накоплениями государственных служащих и владениями земледельческой и коммерческой элиты.

Однако те же черты досовременного государства, благодаря которым ресурсы направлялись к власть имущим, служили и мощным средством противодействия концентрации дохода и богатства. Ненасытность, неуважение к правам частной собственности и произвольное использование власти не только помогали сколачивать состояния, но столь же легко в мгновение ока разрушали их. Как государственная должность, близость к власти и благорасположение правителей обогащало лиц с нужными связями, так и интриги соперников и желание правителей ограничить влияние своих приспешников и присвоить их неправедным образом нажитые средства так же легко лишали их богатства, если не жизни. Вдобавок к превратностям семейной демографии, которыми объясняется сохранение или растрата частных состояний, насильственное распределение ограничивало степень, в которой могли быть сконцентрированы ресурсы внутри элиты.

На практике реалии сильно различались в различных исторических обществах. На одном конце спектра находился средневековый Египет эпохи мамлюков. Чужеземная и ненаследственная элита завоевателей коллективно контролировала землю, и степень этого контроля делегировалась членам правящего класса в зависимости от их положения в часто менявшейся иерархии власти. Это делало доступ к ресурсам непостоянным и непредсказуемым, а постоянная вражда и соперничество фракций обеспечивали частую смену собственников. Находящиеся на другом конце спектра феодальные общества со слабой центральной властью – такие как Китай периода Чуньцю («Весны и осени») или средневековая Европа – позволяли крупным землевладельцам относительно спокойно пользоваться своей собственностью. То же верно и в отношении Римской республики до наступления ее финального кризиса, когда аристократы осуществляли совместную политику к своей общей выгоде и, как следствие, стремились соблюдать права на частную собственность. Большинство досовременных обществ и немалое количество современных развивающихся стран располагаются между этими идеально-типичными крайностями, сочетая иногда жестокую политическую интервенцию в частнособственнические отношения с некоторым уважением к частному богатству. Более подробно об этих отношениях мы поговорим на последующих страницах.

Рента от доступа к политической власти не является чертой исключительно низких уровней развития. Недавнее исследование десятков сверхбогатых предпринимателей в западных странах показывает, как они пользовались политическими связями, ловушками в законодательстве и несовершенствами рыночной системы. В этом отношении различие между развитыми демократическими рыночными экономиками и другими типами государств – вопрос степени. В некоторых случаях можно даже оценить, насколько состояния элиты обязаны своим существованием иным источникам, помимо экономической активности: если мы можем сказать, что римские аристократы II и I столетий до н. э. были попросту слишком богаты для того, чтобы такие состояния можно было создать лишь благодаря земледелию и торговле, то в отношении более недавних в историческом плане обществ можно указать и на более конкретные источники. Один из таких примеров – «Старый режим» во Франции. Обобщая, можно не сомневаться, что персональные политические связи и благосклонности в то время гораздо больше способствовали увеличению богатства элиты, чем в современных развитых странах. Стремящиеся получать такую же ренту элиты Латинской Америки или Африки в каком-то отношении приближаются к тому, что в глобально-историческом масштабе можно считать традиционной и даже «нормальной» стратегией приобретения и концентрации богатства. Так же это делают и современные российские «олигархи», напоминающие досовременные элитные группы в той степени, в какой создание и сохранение их состояний зависело и зависит от личных политических отношений с властью. Даже если допустить значительное разнообразие конкретных условий, то описание, которым российский магнат Олег Тиньков характеризует своих коллег – «временные управляющие своих активов, а не реальные владельцы», – в равной степени можно отнести и к шаткому положению многих их предшественников в разных государствах – от Древнего Рима и Китая до монархий Европы эпохи ранней модерности.

Пикетти пытался объяснить очень высокие уровни неравенства богатства, типичные для Европы XVIII и XIX веков, указав на большой разрыв между темпами экономического роста и доходностью капитала («r > g»; «доходность > рост»). В динамических моделях с умножающимися и накапливающимися потрясениями – затрагивающими уровни доходности капитала, связанными с инвестиционными стратегиями или удачей; имеющими отношение к демографическим параметрам, зависящими от смертности и рождаемости; или от продуктивности, когда добавляется внешний доход, – такое условие имеет тенденцию к увеличению изначального расхождения богатства и приводит к высокой степени его концентрации. В отличие от первой половины XX века, когда связанные с фондовым капиталом и его оборотом обширные потрясения, такие как военная разруха, инфляция, повышение налогов и экспроприация, значительно сократили богатство и в еще большей степени чистый доход от него, более стабильные условия, предшествовавшие этому периоду значительного уравнивания, более благоприятствовали владельцам богатства. В результате тогда на доход от капитала приходилась значительно бо́льшая, чем позже, доля общего дохода.

Насколько такая ситуация отражает общий характер досовременных обществ? Принимая во внимание тот факт, что разрыв между темпами экономического роста и номинальным доходом (определяемый косвенным образом через процентные ставки или фиксированные доходы от состояния или вкладов) всегда был чрезвычайно большим, можно предположить, что в целом на стороне владельцев капитала было постоянное преимущество. В то же время, как можно было ожидать, интенсивность связанных с капиталом потрясений значительно варьировала в зависимости от вероятности насильственного перераспределения имущества. В стабильные времена произвольное применение властных рычагов могло приводить к мощным потрясениям, особенно влияющим на благосостояние элиты, когда эти состояния либо многократно увеличивались, либо так же стремительно уничтожались. Поскольку такие интервенции лишь перераспределяли имущество, и так уже принадлежащее верхним слоям общества, общий эффект перераспределения в целом оставался довольно нейтральным. Потрясения же от войны, завоевания или распада государства, напротив, имели менее предсказуемые последствия: если в случае военного успеха, обогащавшего правящий класс, неравенство на победившей стороне увеличивалось, то распад государственных структур у побежденных обычно приводил к выравниванию. Исторические примеры такого развития я привожу в этой и последующей главах.

В длительной перспективе уровни неравенства богатства должны были зависеть от частоты, с какой происходили эти дестабилизирующие насильственные потрясения. В той степени, в какой ранние механизмы распределения дохода и накопления богатства отличались от наблюдаемых в Европе XVIII и особенно XIX веков, они должны были зависеть от относительной важности дохода элиты от других источников, помимо труда. Чем больше эти личные состояния зависели от доступа к политической ренте, тем больше для них значил доход от труда – по крайней мере, если можно определить коррупцию, хищения, вымогательство, военный грабеж, соперничество за покровительство и захват имущества соперников как формы труда. Как я утверждаю в конце этого раздела, такой доход мог быть крупным, а временами даже главным фактором, определяющим положение элиты. Особенно это верно в отношении ранних, архаичных государств, высшие классы которых опирались в большей степени на выделяемые государством ренты в отношении товаров и трудовых услуг, чем на оборот частных средств. Такие привилегии и льготы лежат в основе различия между доходом от капитала и доходом от труда и в очередной раз подчеркивают критическую важность политических связей в формировании «одного процента».

Во многих регионах, в которых позже возникли огромные империи, до этого наблюдались достаточно эгалитарные модели землевладения. У шумеров Южной Месопотамии, одной из древнейших письменных цивилизаций, насчитывающей более 5000 лет, большинство сельскохозяйственных земель находились под контролем больших патрилинейных семей простолюдинов, обрабатывавших их как общее владение. Такой тип собственности был характерен и для раннего Китая периодов Шан и Западного Чжоу во II тысячелетии до н. э., когда продажа частной земли, как предполагается, не допускалась. В долине Мехико в период ацтеков большинство земель обрабатывали капотин – группа, владения которых объединяли семейные наделы и общинные участки. Наделы периодически перераспределялись, чтобы учесть изменения в размере семейства. То же верно и в отношении аюллукуна в высокогорьях Перу периода инков – эндогамных групп, индивидуальным представителям которых назначались участки на разной высоте, причем эти участки регулярно корректировались, чтобы обеспечить равное распределение. Такие обычаи служили мощным сдерживающим фактором, препятствовавшим концентрации и коммерческой эксплуатации земли.

Но со временем, по мере того как владельцы капитала приобретали землю в собственность, а политические лидеры облагали налогом имеющиеся наделы, неравенство росло. К моменту значительного расширения шумерской документации в III тысячелетии до н. э. уже встречаются храмы, владевшие обширными землями и обрабатывавшие их при помощи институализированной рабочей силы, как встречаются и аристократы, каким-то образом сумевшие приобрести в собственность крупные земельные участки. Приватизация наследственных земель была возможна, если на это соглашались другие члены группы. Долг служил действенным инструментом превращения прибавочного продукта в дополнительные земли: высокие годовые ставки (до трети урожая) часто вынуждали обычных землевладельцев, бравших кредиты, уступать свои владения кредиторам и даже становиться рабами, если в качестве обеспечения кредита они предлагали самих себя. В ходе такого процесса появлялись как крупные поместья, так и обрабатывающая их безземельная рабочая сила. Если кредиторы получали некоторые из возобновляемых ресурсов, которые предоставляли другим, от управления своими собственными экономическими активами, то политическая рента могла также играть важную роль, снабжая их средствами исполнения такой стратегии. Приватизация, в свою очередь, сокращала традиционные социальные обязательства перед клиентами и покровителями: чем меньше обязательств предполагала частная собственность, тем более притягательной она становилась для инвесторов. Для обслуживания потребностей владельцев капитала был разработан целый ряд различных статусов, вроде издольщиков или должников, к которым примешивалось рабство – наиболее древний тип подчинения. Аналогичные процессы можно было наблюдать 4000 лет спустя, но на сравнимом уровне социально-экономического развития, среди ацтеков, когда закабаление сельскохозяйственных должников поддерживало рост неравенства.

Действия правителей государств предоставляли как модель, так часто и средства захвата. Шумерские цари стремились получить земли для себя и своих ставленников и вмешивались в дела храмовых поместий, пытаясь контролировать их владения и имущество. Храмовые администраторы управляли и активами институции, и своими собственными. Проверенными и надежными средствами присваивания оставались взяточничество, коррупция и грубая сила. Шумерские клинописные записи из города Лагаш XXIV века до н. э. показывают, что местные цари и царицы захватывали храмовую землю и прикрепленных к ней рабочих; что аристократы приобретали земли, выдавая кредиты под большие проценты; что чиновники часто пользовались государственными объектами, такими как лодки и места ловли рыбы, брали высокую плату за основные услуги, такие как похороны или стрижка овец, удерживали плату рабочих и набивали свои карманы благодаря коррупции; и что богачи ловили рыбу в прудах бедняков.

Насколько точно это соответствует правде, можно сомневаться, но общее впечатление говорит о типе правления, поощряющем захват и обогащение посредством использования власти для личной выгоды. С ранних пор процесс приобретения и концентрации частного богатства в кругах элиты вызывал обеспокоенность правителей, которым необходимо было как-то защищать первичных производителей, плативших налоги и занятых на государственных работах, от хищных ростовщиков и крупных землевладельцев. Начиная с середины III тысячелетия и до середины II тысячелетия до н. э. цари Месопотамии периодически объявляли долговые амнистии в попытке замедлить формирование частного капитала. Насколько нам известно, в долгой перспективе эта битва была обречена на поражение.

Показательную иллюстрацию такой напряженности можно найти в «Песне освобождения» – хурритском мифе, переведенном на хеттский язык в XV веке до н. э. В нем говорится о хурритском боге грозы Тешубе, который является на городской совет Эблы (город на северо-западе современной Сирии) в обличье должника, отчаянно нуждающегося и «иссушенного». Царь Меги поссорился с влиятельными старейшинами из-за освобождения долговых рабов, каковое считалось божественным распоряжением, однако ему противился Зазалла, искусный оратор, сумевший изменить мнение совета. Под его влиянием старейшины предлагают Тешубу золотые и серебряные дары, если он нуждается, масло, если он иссушен, и топливо для обогрева, если ему холодно, но отказываются освободить порабощенных должников, как того хочет Меги:

Но мы не освободим [рабов]. Не будет радости в твоей душе, о Меги.

Они напоминают о необходимости удержания должников в зависимости, ибо

если мы их отпустим, кто будет давать нам пищу? С одной стороны они подают нам чаши, с другой – предоставляют нам еду. Они наши повара, и они моют посуду для нас.

Их упрямство доводит Меги до слез, и он отказывается от любых претензий к своим собственным должникам. Перед тем как сохранившийся отрывок обрывается, Тешуб обещает божественную награду, если других должников тоже простят, и угрожает суровым наказанием, если их не простят.

Повествования такого рода говорят о том, что царская власть была ограничена привилегиями элиты, стремившейся к накоплению богатства. Древним царям ближневосточных городов-государств тоже приходилось действовать крайне осторожно, расширяя свои владения и конкурируя с местными храмами и другими влиятельными институтами. До какой-то степени баланс и относительно умеренный масштаб этих образований служили сдерживающими средствами для интервенций, усиливающих неравенство. Но крупномасштабные завоевания изменили такую формулу коренным образом. Насильственный захват соперничающих государственных образований и территорий открыл дорогу для более открытого присвоения богатства, которое уже не сдерживали местные ограничения. Вследствие слияния существующих государственных образований в большие структуры появились новые уровни иерархии, а находящиеся наверху получили доступ к более широкой ресурсной базе – это явление, увеличившее высшие доходы и доли богатства, дало еще больший толчок усилению неравенства.