Нао

1

Я не знала, говорить Дзико о встрече с призраком Харуки № 1 или нет. Во-первых, я боялась, что ей станет грустно, вдруг ее-то он не навестил? Может, он встретился только со мной, потому что я была икисудама? И потом, узнай она, и мне пришлось бы признаться, как я облажалась, не задав ему ни одного хорошего вопроса и не устроив ему должный прием. Может, с призраками полагается обращаться каким-нибудь особым ритуальным образом, может, слова существуют какие-то специальные, или надо подносить определенные подарки. Может, Дзико расстроится из-за того, что я сделала все не так, но откуда мне было знать, как?

Или, может, она подумает, что я вру. Может, она подумает, я все придумала, чтобы прикрыть тот факт, что я лазала в ее комнате, и разбила рамку, и украла письмо. На следующий день мне уже тоже начало казаться, что я все придумала, и не то чтобы у меня было много шансов с ней поговорить, так что я приняла решение подождать и посмотреть, вдруг Харуки № 1 еще вернется.

В утро церемонии осегаки я встала пораньше и потихоньку прокралась к воротам. Было еще темно, но в кухне горели лампы, и я слышала, как Мудзи переговаривается с монахинями, которые приехали помочь. Я знала, если они меня заметят, то заставят помогать, так что я кралась очень тихо. Дошла до лестницы и села на холодную каменную ступень у ворот, наполовину спрятавшись за огромным каменным столбом. Было страшновато и как-то немного сыро — если подумать, именно то, что любят призраки, и я начала немного надеяться.

— Харуки Одзисама ва иррасяймасу ка? — прошептала я.

Но единственным, кто мне ответил, был котик Чиби, а его и за человека-то считать нельзя.

Я попыталась опять:

— Харуки Ичибансама?..

И тут я услышала шум, что-то вроде еле слышного шепота и шлепанья, и, когда посмотрела вниз, на самое начало лестницы, увидела, как вверх по ступеням, прямо ко мне, карабкается призрачный монстр. Выглядел он как гигантская серо-коричневая гусеница. «Татари! — подумала я. — Нападение призраков!» Я вскочила и спряталась за столб, прежде чем чудище могло меня увидеть, крепко прижимая к себе Чиби, чтобы он не упрыгнул.

Монстр весь был в белых пятнышках и щетинистых бородавках, а еще у него была куча ног, торчащих по сторонам, ими он перебирал. Двигался он как-то неровно, извиваясь, медленно поднимаясь и опадая с каждой ступенькой. Я рассматривала его, пытаясь понять, что это. Монстр двигался слишком медленно, чтобы его бояться, и сначала я подумала, что это был древний и крайне убогий дракон. При храмах иногда бывают драконы, и может, потому, что Дзико была такой старой, ее дракон тоже был старым. Но когда он подобрался поближе, я поняла, что это не дракон и даже не монстр-гусеница. Это просто была длинная процессия очень старых стариков из данка, и сверху их круглые сгорбленные спины и трясущиеся белые головы выглядели, как тело монстра, а руки с палочками — как его ноги, и все они карабкались вверх сквозь тьму.

Я побежала обратно в храм и объявила, что гости идут, и тут начался переполох, и Мудзи бегала кругами, и кланялась, и показывала гостям дорогу в святилище. Напротив главного алтаря с Шака-сама мы установили специальный осегаки-алтарь для голодных призраков, и старушка Дзико сидела в гламурном золотом кресле. Потом была уйма песнопений, и молитв, и воскурения благовоний, а потом Дзико развернула этот свиток и принялась читать все имена мертвых. Все это были имена родных и друзей, которые люди из данка внесли в список, и свиток был очень длинный, и голос Дзико все бубнил и бубнил. Воздух был горячим и неподвижным, и было очень тихо, и ничего не двигалось, кроме имен, и было немного скучно, но только я начала отключаться, случилось кое-что странное. Может, я наполовину спала и видела сон, но было похоже, будто имена — живые, будто они плывут под потолком святилища, и не надо никому грустить, или чувствовать себя одиноко, или бояться смерти, потому что имена были здесь. Это было хорошее чувство, особенно для стариков, которые знали, что очень скоро они сами станут именами в этом списке, и, когда Дзико наконец закончила чтение, все по очереди вставали и возжигали благовония, что заняло вечность, но тоже было здорово.

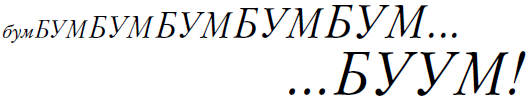

Так что это была долгая церемония, но мне это было не в напряг, потому что гостившие у нас священники и монахини помогали Дзико и Мудзи с песнопениями и колоколами, и всякими церемониальными штуками, а мне досталось бить в барабан. Мудзи научила меня играть, и я репетировала неделями. Не знаю, приходилось ли тебе играть на барабане, но если нет, попробуй, дело того стоит, потому что, во-первых, это здоровское чувство — бить по чему-то палкой изо всех сил, а во-вторых, звук получается совершенно отпадный.

Храмовый барабан — огромный, как бочка, и стоит он на высокой деревянной платформе. Ты стоишь впереди, лицом к туго натянутой мембране, и стараешься контролировать дыхание, которое скачет, как блоха, потому что ты очень нервничаешь. Священники и монахини тянут песнопения у большого алтаря, и ты ждешь, когда будет нужное место, и оно все ближе и ближе. Потом, точно в нужный момент, ты делаешь глубокий вдох, поднимаешь палочки, отводишь руки назад и

Время нужно рассчитать очень точно, и хотя я жутко боялась совершить ошибку перед всеми этими людьми, думаю, я справилась неплохо. Мне очень нравится барабанить. Когда я это делаю, я осознаю эти шестьдесят пять моментов, которые, как говорит Дзико, есть в каждом щелчке пальцев. Я серьезно. Когда ты бьешь в барабан, ты чувствуешь, если БУМ раздастся самую чуточку раньше или самую чуточку позже, чем нужно. Наконец-то я достигла цели и разрешила свою детскую одержимость словом now, потому что именно это и делает барабан. Когда ты бьешь в барабан, ты создаешь сейчас, NOW, когда тишина становится звуком столь непомерным и живым, что кажется, ты вдыхаешь облака и небо, а сердце твое — дождь и гром.

Дзико говорит, это и есть пример временного существования. Звук и не-звук. Гром и тишина.

2

После того как все церемонии осегаки закончились, мы устроили для гостей праздник, и я помогала подавать еду, но я ужасно неуклюжая… в общем, я даже не буду напрягаться, описывать это. Наконец Мудзи, которая к тому времени и так уже совершенно задолбалась, это надоело и она отослала меня с каким-то поручением. Не помню уже, с каким, но идти мне надо было мимо кабинета Дзико, и я заметила, что раздвижная дверь была приоткрыта. Похоже, внутри кто-то был. Я все еще дергалась насчет рамки и письма, так что решила подойти посмотреть.

В комнате было темно, но свечи на семейном алтаре были зажжены, а перед алтарем на коленях стоял старик. Спина его была согнута, ладони сложены вместе перед самым лицом. Он поклонился, прикоснувшись лбом к полу, а потом встал и прошаркал к алтарю. Он был худым, как скелет, и костюм висел на нем, как на вешалке. Через плечо у него было что-то вроде перевязи, на которой рядами висели медали; впечатление было военное. Он добрался до алтаря, зажег палочку благовоний, прикоснулся ею ко лбу в знак подношения, и когда он потянулся к чашке, дрожащий уголек на конце длинной тонкой палочки был похож на крошечного светлячка, трепыхающегося в ночи.

Он прошаркал обратно, встал снова на то же место перед алтарем и стоял так еще долгое время. Иногда он сдвигал ладони, зажав между ними четки, и губы его начинали двигаться. Иногда он останавливался и прислушивался, а потом снова начинал бормотать. Я некоторое время смотрела на него, а потом заметила, что Дзико тоже была в комнате, она сидела, подогнув колени, в темном углу у шкафа с закрытыми глазами, будто пережидая, когда старик закончит делать, что он там делал. Конечно, я была вся на нервах, боялась, они обнаружат, что рамка сломана и письмо исчезло, но только я собралась потихоньку уйти, позади меня раздался шум, будто кто-то раздвинул старые двери или прочистил горло.

Первое, чему они учили нас, — как убивать себя.

Слова прозвучали тихо, но отчетливо. Я оглянулась, но за спиной у меня никого не было, только тяжелый послеполуденный свет отбрасывал длинные тени в саду, да шелестел на ветру бамбук. Но голос я узнала.

Может, ты думаешь, это странно? Мы были солдатами, но прежде чем показать нам, как убивать врага, они учили нас убивать себя.

Легкий ветерок пронесся по саду, покрыв рябью поверхность пруда. Стрекоза, сидевшая рядом, упорхнула прочь.

— Это Вы? — прошептала я очень тихо. — Харуки Одзисама?..

Они раздали нам винтовки. Они показали нам, как большим пальцем ноги нажать на курок. Как упереть кончик дула в углубление под челестью, чтобы оно не соскользнуло…

Моя рука поднялась и пальцы легко прикоснулись к месту под подбородком.

Здесь.

Пальцы сложились пистолетиком, средний и указательный надавили на точку прямо под челюстью. Я не могла пошевельнуться.

Именно так. Мы должны были скорее покончить с собой, чем дать захватить себя Мерикен. Они заставляли нас практиковаться вновь и вновь, и, если мы колебались или делали ошибку, они били нас палками, пока мы не падали. Вообще-то они били нас в любом случае, правильно мы все делали или нет. Так они укрепляли наш боевой дух.

Он засмеялся — этаким призрачным смешком.

Моя рука упала.

Ветер утих, и воздух стоял тихий и неподвижный. В комнате тот старик все еще стоял на коленях, и потому, как тряслись у него плечи, как поникла голова, будто сломанный тюльпан, было понятно, он плачет. Дзико все сидела у себя в углу с зарытыми глазами, терпеливо ожидая, и в первый раз я услышала щелканье четок дзюдзу, отстукивающих свои маленькие благословения.

Когда голос зазвучал опять, я еле могла его слышать. Та коробка на алтаре. Рядом с фотографией. Ты ее видишь?

— Да.

Ты знаешь, что внутри?

Как-то я помогала Мудзи чистить алтарь, и задала ей тот же вопрос. Она сказала, в коробке — останки Харуки № 1, но потом я подумала об этом еще раз, и смысла в этом не было никакого. Она использовала слово икоцу, но если Харуки № 1 умер, врезавшись на самолете-камикадзе в военный корабль, как от него могли остаться кости? То есть, даже если они остались, кто бы стал их собирать? И собирать откуда? Со дна океана? Но Мудзи на мои вопросы отвечать не стала, а Дзико я спросить не могла, потому что расстраивать ее было бы невежливо. Можно ли было задать подобный вопрос призраку?

— Я думаю… это ваши икоцу, верно? Так мне сказала Мудзи, но смысла в этом нет никакого…

И опять этот звук, будто старая деревянная дверь стучит на ветру.

Никакого смысла. Совсем никакого смысла…

А потом он ушел. Не спрашивай меня, как я это поняла. Я просто знала, что его нет. Было жарко, но я дрожала от холода, и волоски у меня на руках стояли дыбом, и я боялась, что опять рассердила его этим глупым вопросом. Старый солдат в комнате вытащил из кармана большой носовой платок и вытер глаза, потом медленно развернулся, не вставая с колен, так что теперь он был лицом к Дзико, и они оба поклонились друг другу. Встать на ноги после всех этих поклонов у них заняло вечность, что давало мне сколько угодно времени на побег.

3

Обон длился четыре дня, и это было совершенно безумное время для двух монахинь. После того как осегаки закончилось и гости ушли, старушка Дзико и Мудзи и я были по горло заняты посещениями домов данка — в каждом нужно было совершить буддийскую службу перед семейным алтарем. В старые времена они обходили все дома пешком, но когда Дзико, наконец, стукнуло сто, она сказала, что теперь о’кей, будет ездить на машине. Мудзи пришлось обзавестись правами, что в Японии очень и очень непросто, и стоит кучу денег, и занимает много времени, даже если ты водишь хорошо, а это не про Мудзи. На самом деле, она просто ужасный водитель. Храму принадлежал старый автомобильчик — пожертвование одного из данка, и я садилась с Мудзи вперед, а Дзико — на заднее сиденье. Мудзи хватала руль так крепко, что у нее белели костяшки пальцев, и наклонялась вперед так, что чуть не тыкалась носом в лобовое стекло. Машина заглохла два раза только за то время, когда она пыталась ее завести, и даже когда мы, наконец, поехали, Мудзи так нервничала, что постоянно давила на тормоза. И я, в общем, ее не виню. Горные дороги узкие и извилистые, и каждый раз, как мы видели встречную машину, мы съезжали на несуществующую обочину, чтобы дать ей проехать. И каждый раз, как это случалось, старушка Мудзи начинала вежливо кланяться, так что голова у нее так и мелькала вверх-вниз, и чудом не пускала нашу машину под откос. Никогда в жизни мне не было так страшно. Один раз я оглянулась посмотреть, как там Дзико, подумав, что у нее должен был сердечный приступ начаться или еще что, но она мирно спала. Не понимаю, как она это делает. Когда мы добирались до дома нужного прихожанина, помочь я им особо ничем не могла, так что в основном оставалась снаружи и вела беседы с местными котами.

Письмо Харуки № 1 все еще лежало у меня в кармане. К тому времени я одолжила у Дзико из письменного стола ее словарь кандзи и прочитала почти все письмо, кроме пары слов, которые понять не могла. По ночам я потихоньку кралась к храмовым воротам и ждала там в облаке светлячков, надеясь, что он придет опять, но он так и не пришел.

4

После Обона мы опять остались втроем, но не успели мы войти в привычную колею, как летние каникулы подошли к концу, и у меня осталось всего несколько дней до приезда папы, который должен был забрать меня и отвезти обратно домой. Я дико раскисла, и Дзико с Мудзи придумали устроить для меня маленькую прощальную вечеринку. Нельзя сказать, чтобы я была фанатом вечеринок, но мы решили сделать пиццу, которая удалась так себе, потому что никто из нас не знал, как делать правильные корочки, но нам было все равно. На десерт у нас были шоколадки, потому что старушка Дзико очень любит шоколад, а еще мы решили попеть караоке. Это была идея Мудзи. К тому времени у нас уже был старенький компьютер, пожертвованный кем-то из данка, который к тому же помог наладить интернет, и я нашла неплохой караоке-сайт, где можно было скачивать песни, и хотя микрофона у нас не было, мы все равно могли петь, и танцевать, и производить кучу шума. Пели мы по очереди, а потом провели голосование, какая песня у кого вышла лучше всего.

Моим лучшим хитом стала старая классическая песня Мадонны The Material Girl, и я выступила с танцевальным номером на эногава, в обрамлении раздвижных дверей — прямо как на сцене. Я перевела слова для Дзико, и, по моему мнению, это было дико смешно. Мудзи спела вещь R. Kelly, I Believe I Can Fly, вот только в ее исполнении это звучало как I Berieve I Can Fry, что меня очень развеселило. Но награда за лучший хит вечера, без вопросов, досталась Дзико за Impossible Dream — это песня из старого бродвейского мюзикла. Я не фанат старых бродвейских мюзиклов, но Дзико эту песню ужасно любила, и хотя голос у нее больше был совсем не сильный, она спела с настоящим чувством. Это такая сентиментальная песня о том, что ставить себе недостижимые цели — это о’кей, потому что, если идти за недоступной звездой, сколь угодно далекой, сколь угодно чужой, твое сердце будет спокойно, когда ты умрешь, даже если ты при жизни был презренный и покрытый шрамами — как я. Честно, я увидела себя в словах той песни, и старый дрожащий голос Дзико был таким красивым. Она вложила сердце в эту песню, правда, мне кажется, она пела ее для меня.

Тем вечером она зашла ко мне в комнату, проскользнув по эногава и через раздвижные двери, как ветерок, залетевший из сада, так тихо, я и не услышала, как она вошла. Она встала на колени рядом с моим футоном и положила руку мне на лоб. Ее старая ладонь была сухой и прохладной и легкой, и я закрыла глаза, и, прежде чем я поняла, что происходит, я уже рассказывала ей все про призрака Харуки № 1, как он явился мне на лестнице в храм в первую ночь Обона, но потом ушел, потому что я не могла придумать ни одной интересной темы для разговора, и спела ему вместо этого дурацкий французский шансон. И как я чувствовала себя такой глупой и невежливой, так что пошла навестить его фотографию на алтаре, чтобы попросить прощения, и пока я держала фото в руках, его лицо вроде как ожило, но потом я сломала рамку, и выпало письмо, и я его взяла. И как я просила его вернуться, и он так и сделал, и рассказал мне про то, как он был солдатом, и офицеры били его, чтобы укрепить боевой дух, и он показал мне, как выстрелить себе в горло с помощью большого пальца ноги, чтобы не попасть в плен к мерикенам, но потом он ушел, и больше я его не видела.

Глаза у меня были закрыты, и это было, будто я в темноте говорю сама с собой, или, может, даже не говорю, а думаю. Я чувствовала руку Дзико у себя на лбу, как она вытягивает у меня мысли и одновременно удерживает меня на земле, чтобы я не улетела. Это еще одна из суперспособностей Дзико. Она из кого угодно может вытянуть историю, и иногда тебе даже рот не нужно раскрывать, потому что она слышит мысли, мелькающие у тебя в безумном мозгу еще до того, как они до рта дойдут. Закончив рассказ, я открыла глаза, и она убрала руку. Мне показалось, она смотрит куда-то вдаль, в сад, где в пруду пели лягушки. Их урчащие голоса набирали силу, как волна, потом замолкали, и так снова и снова.

— Да, — сказала она, — так их и тренировали. Они были солдатами-студентами, и они все были умницами. Военные их презирали. Они унижали их и били каждый день. Они ломали им кости, они ломали их дух.

Здесь она употребила слово «идзимэ», и, услышав его, я вдруг почувствовала себя такой маленькой. Я и мои глупые одноклассники. Мои маленькие царапины, ссадины и синяки. Я думала, я знаю об идзимэ все, но оказалось, что ничего я не знаю. Мне стало стыдно, но мне захотелось знать больше.

— Но это не сработало, правда? — спросила я. — Они не сломали боевой дух Харуки Одзисама, нет ведь?

Дзико помотала головой.

— Нет, — сказала она. — Не думаю, что они смогли.

Я еще немного подумала.

— Американцы были врагами, — сказала я. — Это так странно. Я выросла в Саннивэйле. Это значит, я враг?

— Нет, не значит.

— А ты ненавидишь американцев?

— Нет.

— А Харуки их ненавидел? Поэтому он хотел стать летчиком-самоубийцей?

— Нет. Харуки никогда не ненавидел американцев. Он ненавидел войну. Ненавидел фашизм. Ненавидел правительство и его политику унижений — империализма, капитализма и эксплуатации. Он ненавидел саму идею убивать людей, которых он не мог ненавидеть.

Смысла в этом не было никакого.

— Но в том письме он говорит, что отдает свою жизнь за родину. А быть летчиком-самоубийцей и не убивать людей нельзя, так ведь?

— Нет, но это письмо было только для вида. Это не были его настоящие чувства.

— Так почему тогда он вступил в армию?

— У него не было выбора.

— Они заставили его вступить?

Она кивнула.

— Япония проигрывала войну. Они призвали всех мужчин. Остались только студенты и совсем маленькие мальчики. Харуки было девятнадцать, когда пришла повестка, вызывающая его как патриота и воина Японии идти на битву. Когда он показал мне бумагу, я заплакала, но он только улыбнулся. «Меня, — сказал он, — воином. Только представь!»

Квакнула лягушка, потом другая. Слова Дзико упали в промежуток, как камни.

— Сам над собой смеялся, понимаешь. Он был добрым мальчиком, таким мягким и веселым. Он не был воином.

Лягушачье пение нарастало. Дзико продолжала говорить, и теперь ее слова звучали размеренно, как бой барабана, под оглушительное кваканье.

— Был конец октября. Устроили торжественный праздник. Двадцать пять тысяч призывников-студентов промаршировали к святилищу Мейдзи. Им выдали винтовки, и они несли их, как дети, играющие в солдатиков. Шел дождь, холодный и непрерывный, и красное с золотым святилище смотрелось как-то безвкусно, чересчур ярко. Три часа мальчики стояли по стойке «смирно», и мы тоже стояли там, и слушали красивые слова и призывы в честь родины.

Один из мальчиков, он учился вместе с Харуки, произнес речь. «Мы, конечно, не ждем, что вернемся», — сказал он. Они знали, что умрут. Мы все слышали о массовых самоубийствах солдат в том месте, Атту. Гёкусай, вот как они это называли. Безумие, но остановить это было невозможно. Премьер-министр тоже там был. Тодзио Хидэки. Нет, неправда, что я раньше сказала, потому что его я ненавидела. Он был военным преступником, после войны его повесили. Я была так счастлива. Рыдала от радости, когда услышала, что он мертв. Потом я обрила голову и принесла обет прекратить ненавидеть.

Лягушачий хор умолк.

— Тот мальчик, который речь произнес, выжил, — сказала она. — Каждый год на Обон он приезжает сюда просить прощения.

До меня не сразу дошло.

— Ты имеешь в виду, это тот старик?

Она кивнула.

— Больше уже не мальчик. Мой сын тоже уже был бы стариком, если бы выжил. Трудно себе представить.

Лежа на спине, я вызвала в уме лицо старого солдата. Попыталась вообразить его молодым человеком, как призрак Харуки. Невозможно.

— Они были наши лучшие солдаты, — сказала она. — Они были crème de la crème. Она использовала французское выражение, произнеся его по-японски, но я знала, что это значит. Ее глаза, затуманенные пустотой, глядели в прошлое. Я боялась заговорить, чтобы ее не побеспокоить, но мне нужно было знать.

— Что в коробке? — спросила я.

Вопрос, казалось, вернул ее на секунду обратно.

— Какой коробке?

— Которая на семейном алтаре.

Тень скользнула у нее по лицу. Может, это облако заслонило на миг луну, а может, это было мое воображение.

— Ничего.

— Как это, ничего? — спросила я, и когда она не ответила, я попробовала еще раз. — То есть там пусто?

— Пусто, — повторила она. — Со дэсу нэ.

Она посмотрела на меня, будто я была старым воспоминанием.

— Прости меня, Нао, дорогая. Я все говорю и говорю. Тебе спать надо.

— Нет, — запротестовала я. — Мне нравятся твои истории! Расскажи мне еще!

Она улыбнулась.

— Жизнь полна историй. Или, может, жизнь — это только истории. Спокойной ночи, милая моя Нао.

— Спокойной ночи, милая Дзико, — ответила я.

В лунном свете она выглядела старой и уставшей.

5

На следующий день за мной приехал папа, но еще до его приезда я в последний раз пошла в кабинет Дзико. Я обещала положить на место письмо, и коробка стояла все там же, на маленькой полочке, обернутая белой тканью, рядом с фотографией, и я не хотела беспокоить его еще раз, но мне правда нужно было знать, что в этой коробке. Дзико сказала, там ничего нет, но то, как Харуки рассмеялся своим призрачным смешком, наводило на мысль, что там все же что-то есть. Может, его молочные зубы, может, очки или школьный диплом. Можешь, конечно, считать, что это — предрассудок, но мне ужасно хотелось увидеть что-то реальное, что было его частью, это как бы сделало бы его реальностью тоже.

Я встала на цыпочки и достала коробку, стянув ее с полки. Села на пол и развязала узел на белой ткани. Будто разворачиваешь подарок на Рождество.

Внутри была деревянная шкатулка с надписью: «Героическая душа второго младшего лейтенанта Ясутани Харуки». Я почувствовала, как застучало у меня сердце. Я слегка встряхнула коробку, и мне показалось, что-то внутри зашуршало. Какие звуки должна издавать душа? Мне так хотелось посмотреть, но стало страшно: вдруг, если я открою коробку, его героическая душа как вылетит. Может, он на меня разозлится? Может, бросится прямо в лицо? Я уже собралась было завернуть коробку обратно и поставить на полку, но передумала в последнюю минуту. Я подняла крышку.

Там было пусто.

Дзико была права. Я поверить не могла. Просто, чтобы убедиться, я перевернула коробку и потрясла. На пол упал маленький листок бумаги.

— Это мне командование ВМС прислало, — сказала Дзико.

Она стояла в дверях, опираясь на палочку, в своей коричневой рясе, которую надевала на утреннюю службу. Честно, она способна появляться буквально из ниоткуда.

— Они высылали нам останки наших любимых детей в коробке. Если тело было не найти, они клали внутрь бумагу. Пустую коробку они послать не могли, понимаешь.

Я посмотрела на бумагу у себя в руке. На ней было написано одно слово:

— Я открыла коробку, точно, как ты, — сказала она. — И точно так же выпал лист бумаги. Я так удивилась! Прочла, а потом все смеялась и смеялась. Эма и Суга были со мной в комнате. Они думали, я сошла с ума от горя. Мои дочери не были писателями. Для писателя это было так смешно. Послать слово вместо тела! Харуки был писателем. Он бы понял. Если бы он был там, он бы тоже посмеялся, и на секунду это было похоже, будто он здесь, со мной, и мы смеемся вместе.

Она усмехнулась про себя и вытерла глаза своим старым скрюченным пальцем. Иногда, когда она рассказывала истории, глаза у нее слезились, переполненные воспоминаниями, но это были не слезы. Она не плакала. Это просто воспоминания просачивались наружу.

— Это было прекрасное утешение, — сказала она, — учитывая обстоятельства. Но я так никогда и не смогла заставить себя положить это в семейную могилу. Все же это последнее слово принадлежало не ему. Оно принадлежало правительству.

Все еще опираясь на тросточку, она начала рыться в глубоком рукаве рясы, разыскивая что-то, и немного покачнулась, будто вот-вот потеряет равновесие, так что я подскочила помочь ей. Когда я протянула к ней руку, она протянула навстречу свою.

— Вот, — сказала она. Она держала один из любимых Мудзи пакетов для заморозки; внутри были какие-то бумаги. — Это письма, которые Харуки писал мне до того, как погиб. Думаю, пусть они тоже лучше будут у тебя. Ты можешь держать их вместе с тем, что нашла.

Я взяла у нее пакет, расстегнула и посмотрела внутрь. Я узнала почерк Харуки — такой же, как в письме, которое я вытащила из рамки.

— Можешь прочесть их, — сказала Дзико, — но, пожалуйста, помни, это — тоже не последние его слова.

Я кивнула, но уже почти не слушала. Я так волновалась! Мне хотелось поскорее прочесть письма. Харуки № 1 стал моим новым героем. Я хотела знать о нем все. Она опять порылась в рукаве.

— Еще это, — сказала она, — это тоже возьми.

В руке у нее были такие старые часы, которые пристегиваются на запястье. У них был черный круглый циферблат и стальные стрелки, и стальной корпус, и большое стальное колесико сбоку, чтобы их заводить. Я взяла их и поднесла к уху. Они издавали приятный тикающий звук. Я перевернула часы. На задней стороне были выгравированы цифры и два иероглифа кандзи. Первым был кандзи  , «небо». Вторым был кандзи

, «небо». Вторым был кандзи  , «солдат». Небесный солдат. Это было понятно. Но иероглиф для «неба» был тот же самый, что и для «пустоты». Солдат пустоты. Это тоже было понятно. Я перевернула часы обратно лицом и застегнула их на запястье. Не малы. Не велики. В самый раз.

, «солдат». Небесный солдат. Это было понятно. Но иероглиф для «неба» был тот же самый, что и для «пустоты». Солдат пустоты. Это тоже было понятно. Я перевернула часы обратно лицом и застегнула их на запястье. Не малы. Не велики. В самый раз.

, «небо». Вторым был кандзи

, «небо». Вторым был кандзи  , «солдат». Небесный солдат. Это было понятно. Но иероглиф для «неба» был тот же самый, что и для «пустоты». Солдат пустоты. Это тоже было понятно. Я перевернула часы обратно лицом и застегнула их на запястье. Не малы. Не велики. В самый раз.

, «солдат». Небесный солдат. Это было понятно. Но иероглиф для «неба» был тот же самый, что и для «пустоты». Солдат пустоты. Это тоже было понятно. Я перевернула часы обратно лицом и застегнула их на запястье. Не малы. Не велики. В самый раз.— Это часы Харуки, — сказала Дзико. — Их нужно заводить.

Она постучала скрюченным пальцем по колесику сбоку:

— Каждый день.

— О’кей.

— Никогда не давай им останавливаться, — сказала Дзико. — Не забывай, пожалуйста.

— Я не забуду, — пообещала я. Вытянув руку, я показала ей запястье с часами. Сжала кулак. С часами я чувствовала себя сильной. Как воин.

Она кивнула; вид у нее был довольный.

— Я рада, что ты встретила его, пока была здесь, — сказала она. — Он был хорошим мальчиком. Умным, как ты. Очень серьезно относился к жизни. Ты бы ему понравилась.

Она кивнула еще раз, не торопясь, а потом повернулась и зашаркала прочь. Я стояла там, прислушиваясь к стуку ее трости, удаляющемуся по старому деревянному коридору. Не могла поверить, что она это сказала. Никто никогда не называл меня умной. Я никогда никому не нравилась.

Я положила останки-Харуки-которые-не-были-останками обратно в коробку, завязала все, как было, и положила на алтарь. Потом я зажгла свечу и палочку благовоний и совершила подношение, сложив вместе ладони.

— Мне было очень приятно с вами познакомиться, — сказала я на самом моем вежливом японском. — Надеюсь, я могу вновь рассчитывать на ваше общество следующим летом. Пожалуйста, продолжайте хорошо заботиться о дорогой Дзико Обаачама, пока я не вернусь, о’кей? О, и спасибо за часы.

Я поклонилась глубоким формальным поклоном райхай, опустившись на колени так, чтобы лоб касался пола, а ладони были подняты к потолку. Когда я встала, у меня появилась еще одна мысль.

— Не знаю, о’кей это будет или нет, но, если бы вы смогли приглядывать иногда за папой, я была бы очень признательна. Его назвали в честь вас, и помощь ему правда не помешает.

Я опять быстро поклонилась и ушла. Я не особо верила, что призрак Харуки может сделать что-либо для папы, но за спрос денег не берут, верно?

Папа приехал в тот же день. Уезжать мне не хотелось, но я была счастлива, что он вообще явился. Я думаю, какая-то часть меня тревожилась, что он этого не сделает. Выглядел он старше, чем мне помнилось, но я ничего не сказала. Я все ждала, когда он заметит, какая я стала сильная, но он тоже ничего не сказал. Он собирался провести здесь ночь, и на следующее утро мы должны были ехать в Токио.

Мне до сих пор немного стыдно за то, что тогда случилось. За ужином он объявил, что собирается повести меня в Диснейленд по дороге домой. Теперь, когда я думаю об этом, я понимаю, что для него это был практически подвиг, потому что ему бывает очень плохо в таких местах, со всем этим шумом и толпами, так что он, наверное, неделями переживал заранее. Но в тот момент я этого не понимала. Все, что я видела — это каким он был старым и усталым и жалким за этой его дурашливой улыбкой, и постоянно сравнивала его в мыслях с Харуки № 1. Дзико и Мудзи сидели с нами за ужином и ждали, что я запрыгаю, как сумасшедшая, и буду ужасно счастлива и благодарна, что поеду в Диснейленд, но вместо этого я промямлила что-то типа: «Нет, спасибо».

Тогда папина широкая улыбка исчезла, и, если бы я была хорошим человеком, я бы сказала, эй, я пошутила! А потом притворилась бы, что ужасно рада, и мы бы сходили в Диснейленд, и все тут. Но я не хорошая. Правда была в том, что идти мне не хотелось. После того как я встретила призрака Харуки № 1, который был настоящим героем, и услышала о том, через что ему довелось пройти во время войны, я уже не могла так радоваться при мысли о встрече с Микки-чан, или о том, что я пожму ему руку. Это все казалось теперь каким-то детским и глупым. Теперь мне просто хотелось поскорее добраться домой, чтобы начать читать письма.

Назад: Рут

Дальше: Письма Харуки № 1