«Подруги»

1935 год

Замысел и воплощение фильма «Подруги» принадлежат сценаристу и режиссеру Лео Оскаровичу (или Льву Оскаровичу, как все его называли для простоты) Арнштаму. Он прислал мне сценарий с запиской, в которой предлагал сыграть роль одной из подруг — Аси, и, хотя к этому моменту уже начались съемки фильма «Леночка и виноград», предложение мне показалось заманчивым и я решила его обдумать. Дня через два мы встретились с Арнштамом.

— Ну как? — спросил он. — Согласны со мной поработать? Как вам роль Аси? А ее монолог перед расстрелом? Даже ради одного этого монолога стоит согласиться. Я прав?

Честно говоря, мне этот монолог как раз не понравился, только я еще не могла понять почему — поэтому я промолчала.

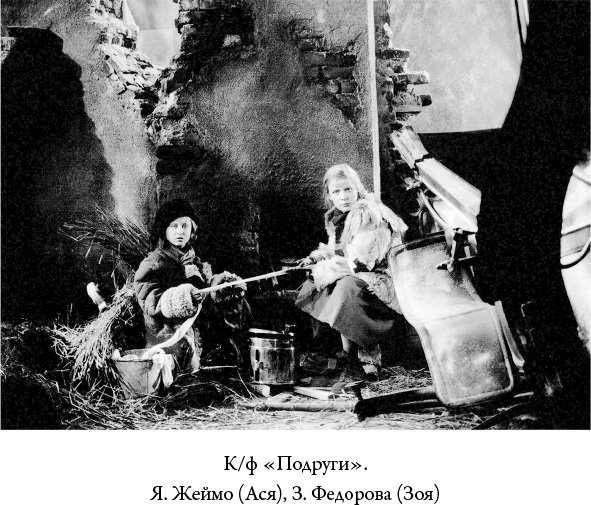

— А какие у вас будут партнеры! — продолжал Арнштам. — Зоя Федорова! Николай Черкасов! Борис Чирков! Борис Бабочкин! Вам предстоит сыграть Асю взрослую. Для ролей подруг в детстве мы выбрали трех очаровательных девочек из балетной школы и отличного мальчишку на роль Сеньки — им по двенадцать-тринадцать лет.

Арнштам был в приподнятом настроении, а я сидела и молчала.

— Кстати, — продолжил он, — через несколько дней начнутся репетиции. Вы ведь любите репетировать — и правильно! Я тоже считаю, что даже гению не всегда удается экспромт. Ну? Что же вы молчите? Надеюсь, вы согласны?

Он улыбнулся, как будто заранее знал, что ответ будет положительным. И вдруг, неожиданно для самой себя, я сказала:

— Согласна, но… при одном условии: или все, или ничего!

— То есть как это понимать?

— Все или ничего, — повторила я.

Арнштам с недоумением смотрел на меня.

— Видите ли, Лев Оскарович, год назад в фильме «Разбудите Леночку» я сыграла именно двенадцатилетнюю девочку, так почему мне не сыграть Асю в детстве? Не думаю, что за год я так постарела, что это уже невозможно.

— Дорогая Янина Болеславовна, год для женщины — это не так уж мало. Извините, но я боюсь таких экспериментов. И потом, комедия — это одно, а в такой картине, как «Подруги»… Надеюсь, вы меня поняли и не обидитесь.

— Я отлично вас поняла, но у меня прескверный характер. Я хочу лично убедиться, что играть детей уже не могу. Поэтому прошу дать мне шанс. Когда у детей проба?

— Через несколько дней.

— Так вот, — сказала я несвойственным мне категоричным тоном, — в день их пробы я войду в кадр в костюме и гриме, и пусть оператор Володя Рапопорт снимет нас четверых крупным планом. Если вы правы, — я тут же откажусь от роли Аси в детстве: мне совершенно не хочется быть жалкой и смешной. Только у меня к вам просьба: никому об этой пробе не говорите. Будем знать только мы с вами и оператор.

(Арнштам сдержал слово: кроме нас никто о моей пробе не узнал.)

— И что дальше? — обреченно спросил бедный режиссер.

— Эту пробу покажем неискушенным зрителям — пожарным, рабочим, уборщицам…

— И эти неискушенные зрители будут решать судьбу моей картины?

— Не вашей картины, а мою судьбу. Если они мне не поверят — я сдаюсь.

Поверили. А на следующий день Арнштам показал мою пробу с детьми дирекции, и меня утвердили.

Начались репетиции, но монолог мне по-прежнему не нравился. Долгое время я так и не могла понять почему. Каждый раз, когда я его читала, меня будто выворачивало наизнанку. В чем причина?

Репетиции продолжались, но параллельно начались и съемки. Все детские сцены, как ни странно, прошли благополучно — мне даже казалось, что Арнштам мною доволен. Никаких претензий не было. Но наступил момент, когда мы начали снимать трех уже взрослых подруг. Первая сцена прошла гладко. Но вот мы с подругами должны отправиться на фронт. Я надела приготовленный для меня костюм. Он был мне совершенно не к лицу, но времени на новый не было. Тогда, недолго думая, я сняла с Арнштама его шапку, сказав, что беру ее только на минутку, чтобы посмотреть, как я в ней выгляжу. Бедный Арнштам больше шапки не увидел: она попросту прилипла к моей голове на всю картину.

— Чем только не пожертвуешь ради искусства, — с горечью сказал Арнштам, безропотно расставаясь со своей ушанкой.

Неожиданно на одной из репетиций Арнштам объявил нам, что сцена расстрела переносится из пятой части в конец картины. Таким образом, роль Аси увеличится в объеме.

— Да, но поскольку после пятой части Аси в сценарии нет, то как именно она должна присутствовать в кадре? — спросила я несколько растерянно.

На мой вопрос Арнштам спокойно ответил:

— Никак. Просто присутствовать.

Ну уж нет! Мне важно, чтобы зритель во время расстрела переживал за Асю, чтобы он чуть ли не до слез не хотел ее гибели. Придется мне опять взяться за свой актерский сценарий и придумать что-то особенное, чтобы мое присутствие не было пустым, несмотря на то что я ни слова не произношу и ничего конкретного не делаю: говорить и действовать будут только мои партнеры.

Начались бессонные ночи: я постоянно что-то придумывала и переносила это в кадр. В какой-то момент Арнштам сказал, что хотел бы переговорить со мной с глазу на глаз. Мы условились, что он придет ко мне. Когда он вошел, я сразу поняла по его лицу, что разговор предстоит неприятный. Он был добрым человеком и явно мучился, не зная, с чего начать. Наступила гробовая тишина. Наконец Лев Оскарович решился:

— Вы, Янина, наверное, не знаете, что роль Аси была для меня самой близкой и любимой. А что получается? Все время какой-то цирк. Теперь я никак не могу понять, какой же это образ. Каждая съемка с вами для меня просто мука. Вы никак не можете понять, вернее, не хотите понять, что роль Аси — совсем не то, что вы делаете на съемке.

— Лев Оскарович, сейчас идут сцены, где я только присутствую. Что же я такого делаю, что вам не понятно?

— Да всё! Как вы стоите, как смотрите… Это же просто цирк! Играли бы лучше овцу, тогда бы мне было понятнее.

— Чтобы я сыграла «овцу», как вы выразились, это нужно было отразить в сценарии, а там ничего такого не написано. Я только присутствую.

— Вы, наверное, сейчас думаете, почему я сказал про овцу. Да просто потому, что Ася идет за своими подругами, как овца на заклание, — не думая, не размышляя. Она безвольный человек — вот ее образ. Все просто и ясно. А вы…

— Это для вас все просто и ясно, а для меня — не совсем так. Вы, дорогой Лев Оскарович, написали роль Аси вообще, а не на конкретного актера. Представьте, что портной сшил фрак «вообще». Одному человеку он будет тесен, а другому — велик. Вот я и стараюсь, подогнать этот «фрак» под себя, чтобы он был мне впору. Делаю я это, как умею. А если вам не нравится, вы можете заменить меня другой актрисой.

— Мы сняли уже больше половины картины, так что теперь поздно думать о замене.

Арнштам чуть не плакал, так тяжело ему было расставаться с любимым образом сироты Аси. Но я-то знала многих сирот, когда работала в цирке. Таких детей нередко брали в труппу цирковые артисты и учили их своему мастерству. Так вот, эти сироты вовсе не хотели быть «овцами» и даже в трудных условиях не теряли своего «я», своего достоинства. Для них было унизительно, когда их жалели, как бездомных зверушек.

Постепенно приближался день съемки сцены расстрела. На репетициях я читала свой монолог перед расстрелом так тихо, что Арнштам в конце концов возмутился:

— Яня, почему вы читаете монолог так тихо? Можно подумать, вам стыдно его читать!

И в ту же секунду я поняла: мне действительно стыдно. В этом монологе я все время как будто хотела разжалобить зрителя, а это совсем не мое. Работая дома, я никак не могла найти ключ к этому монологу и понимала, что его надо переделать. Но Арнштам никогда не пойдет на это. (Завидую я нашему дворнику: ему ничего не надо придумывать: ходит себе с метлой веселый, еще и что-то напевает. А я выбрала такую профессию, что все время мучаюсь. Сама виновата. Так мне и надо!) Видя мое состояние, муж предложил мне немного развлечься и вечером пойти в филармонию.

Телефонный звонок. Звонит ассистент и сообщает, что завтра начнут снимать сцену расстрела. Первый раз в жизни я абсолютно не готова к съемке. Упавшим голосом сообщаю мужу, что завтра у меня страшный день. И тут же, вопреки всему, принимаю решение пойти в филармонию.

— Если ты ничего не придумала до сегодняшнего дня, то тогда положись на Арнштама, — сказал мне муж. — Он тебе поможет, на то он и режиссер.

— Но мы же по-разному понимаем этот образ! И в своей ключевой сцене я вдруг сдамся? Нет, я должна доказать свою правоту, а не вести себя как трусливый заяц.

В филармонии я все время была как во сне. Когда оркестр стал уже замирать, раздался крик: «Я знаю!» О ужас! Это крикнула я. Все повернулись в мою сторону. Муж схватил меня за руку, и мы, пригнувшись, стали пробираться к выходу.

Дома, скинув пальто, я тут же села за свой сценарий. Уже лежа в постели, в полной темноте, я мысленно представила всю сцену от начала до конца. И только после этого заснула — да так крепко, как уже давным-давно не спала.

На другой день ровно в двенадцать я была в павильоне. Меня волновало только одно: как режиссер примет мою версию. В сарае я, к своему удивлению, увидела кресло, в которое и предложил мне сесть Арнштам. Сама идея, что Ася будет сидеть в кресле, показалась мне более чем странной. Но я не режиссер и должна подчиниться. А тут еще оператор по свету сказал, что ему удобнее, чтобы я сидела немного развалясь. Та-ак… В этой позе я стала похожа на барышню, которая ждет, что ей сейчас принесут шампанского. Но, судя по репликам членов съемочной группы, я сижу очень удачно. Непринужденно. Что делать? Я попыталась уговорить режиссера, чтобы он посадил меня прямо, как обычно сидят на стуле, но все в один голос стали уверять, что тогда будет хуже, чем сейчас. Художнику тоже нравилось, как я сижу.

— Но Асе это несвойственно, — пробовала я объяснить. Никто меня, конечно, не слушал. Может, я не права? Со стороны, как говорится, виднее…

Началась репетиция. Я произношу монолог так, как это написано в сценарии. Но, как всегда, говорю очень тихо. Звукооператор ничего не слышит.

— Громче! — раздается голос режиссера.

Что делать? Попробую произносить текст слегка иронично. Мне показалось, что так монолог звучит чуть получше. Но Арнштам запротестовал:

— Говорите так, как мы условились. Никакой иронии!

— Лев Оскарович, позвольте мне сказать мой вариант.

— Ну конечно. Каждый актер имеет право на вариант.

И, подойдя к оператору, Володе Рапопорту, Арнштам стал что-то ему шептать.

— Приготовились к съемке! — скомандовал он.

Но тут же оператор крикнул, что у него кончилась пленка — нужно перезарядить. До конца смены осталось несколько минут. Когда пленка была, наконец, заряжена, раздался звонок — конец смены. У меня потемнело в глазах. Завтра сломают половину декорации — останется только стена, у которой будут снимать сцену расстрела. Я вернулась домой чернее тучи. К счастью, дома был дедушка. Только он один умел исправить мое настроение — сказать то, после чего человек успокаивался, как после валерьянки.

К следующему дню пленка была уже проявлена. Я попросила Арнштама показать мне вчерашний материал.

— Ну зачем вам его смотреть? Иногда это сбивает актера, — убеждал меня режиссер.

— Но раньше я ведь смотрела. Почему же именно эту сцену мне не нужно смотреть?

Арнштам наконец сдался, и мы пошли в просмотровый зал. Когда я увидела себя в кресле, я чуть не расхохоталась, до того это выглядело нелепо. Если бы в кресле сидела Зойка — другое дело: такая поза именно в характере Зойки, но никак не Аси. Расстрел на другой день не снимали: Черкасов был занят на репетиции в театре. Снимали какие-то другие сцены. Потом кто-то узнал, что «монолог в кресле» будут снимать еще раз. «Если это правда, — подумала я, — попробую действовать хитрее, чем в прошлый раз. Они сами учат меня хитрить». Я твердо решила бороться до конца — иначе мне грош цена.

Когда я вошла в «сарай», к моей великой радости, «чудесного» кресла я там не обнаружила: вместо него у огня стояли простые ящики. Отлично! Кто придумал поставить ящики? Юткевич (он был шефом нашей картины) или Пиотровский (худрук «Ленфильма»)? Впрочем, неважно. Главное, эти ящики — то, что надо! Прекрасная идея! К тому же выяснилось, что сначала будут снимать мою версию.

— С чего хотите начать? — весело спросил Арнштам. Он был в хорошем настроении. — Вы ведь просили снять вашу версию, — продолжал Лев Оскарович, — а как я уже говорил, желание актера для меня закон.

И тут же начал усаживать Зойку (ее играла Зоя Федорова) и меня на ящики, а Наташку (Ирину Зарубину) — в стоявшую недалеко от ящиков старую барскую карету. Сидеть на ящиках было очень удобно.

— Мне бы хотелось занять вас делом, — сказал Арнштам. — Что, если вы будете сворачивать бинты? Вы же санитарки, и ваш реквизит должен быть в полном порядке.

— Очень хорошо, — сказали мы с Зойкой синхронно.

Итак, я сижу не в кресле, а на ящиках, занимаюсь делом и буду произносить свой монолог. Какое счастье!

Раздается команда режиссера:

— Генеральная репетиция и съемка!

Я сразу же начала свой вариант монолога: выкинула сценарный текст, где Ася, расстегнув кофточку и глядя на свой бюст, говорит: «…И грудь у меня не растет…» — но зато использовала находку актера Пославского, игравшего в нашей картине Силыча. Встретив трех подруг, которых он последний раз видел, когда они были еще детьми, и пытаясь угадать, кто из них кто, Пославский, показав на Асю, сказал:

— А эта пуговица так и не выросла.

Прозвище Пуговица мне очень понравилось, но, к сожалению, больше никто меня так не называл. И вот, вместо того чтобы смотреть на свой бюст, я просто сказала:

— …А я только Пуговица.

Закончила я свой монолог оптимистически:

— Ну ничего. Фронт-то еще впереди!

Этим я хотела сказать, что еще пригожусь. Дослушав монолог, Арнштам резко вскочил: от его хорошего настроения не осталось и следа:

— Немедленно позовите в павильон Пиотровского! — сказал он ассистенту.

Я сидела на ящике и делала вид, что ничего не случилось, но сердце мое так билось, что казалось, сейчас выпрыгнет наружу. «Боже, — думала я, — сколько люди тратят нервов и сил из-за того, что не могут найти общий язык. Какая мука! А ведь это еще не конец сцены, а только начало».

Когда в павильон вошел худрук, Арнштам подлетел к нему, схватил за руку и простонал:

— Смотрите и слушайте! Смотрите на эту женщину и внимательно слушайте! Репетиция!

Я начала произносить свой вариант монолога. Мне было очень трудно взять себя в руки, но я призвала на помощь все свои силы, все мужество, чтобы спрятать волнение. Взглянув на Зойку и Наташку, которые мне улыбались, я успокоилась. Как я все-таки люблю своих подруг по фильму — это изумительные люди и партнеры!

Но вот монолог закончился. Арнштам взглянул на Пиотровского, как бы говоря: «Теперь вы видите, что это за несносный человек?!» Пиотровский спокойно выдержал его взгляд и сказал:

— Ну что ж, лично мне вариант нравится. Видимо, он Асе ближе, чем тот, в сценарии.

Арнштам был просто поражен. Наступила длительная пауза. Я взглянула на Зойку. Она мне подмигнула, мол: «Держись, казак, — атаманом будешь». Это сразу подняло мой дух. Пауза уже не казалась такой зловещей и долгой. Как я в этот момент была благодарна Зойке! Вот истинный друг!

Наконец, Арнштам произнес:

— Снимем два варианта.

— Первый — мой, — твердо заявила я.

— Почему? — немного растерянно произнес Арнштам.

— Да потому, что опыт показал… В общем, когда снимается мой вариант, то либо кончается пленка, либо конец смены. А для режиссера всегда будет достаточно пленки и смену продлят.

Пиотровский рассмеялся:

— Да, пожалуй, Янина права.

— Приготовились к съемке! — раздалась команда.

Я произнесла свой монолог и выжидательно посмотрела на режиссера.

— Хотите еще дубль? — спросил меня Арнштам. Я утвердительно кивнула головой.

Когда сняли второй дубль, Лев Оскарович неожиданно сказал:

— Моего варианта не будет!

— Почему? Я сделаю ваш вариант так же честно, как делала свой.

— Не будет! — уже зло сказал режиссер и встал со своего кресла.

Пиотровский спокойно произнес:

— Надеюсь, я вам больше не нужен, — и вышел из павильона. Операторы стали готовиться к съемке другого объекта.

Устанавливали точку — приход белогвардейского офицера. А я, воспользовавшись перерывом, скрылась за декорацией и стала готовиться к своей следующей сцене — сцене расстрела. Мне нужно было, пока меня никто не видит, разорвать свой правый валенок. Сняв сцену прихода белогвардейцев, аппарат перенесли к лестнице, висящей на сеновале, где мы недавно снимали, как я ловлю курицу. Когда все было готово, ассистент заявил, что Аси нет.

— Она исчезла. Вероятно, ушла.

Но Арнштам сказал, что этого не может быть.

— Что-что, а дисциплина у Жеймо железная!

И тут же крикнул:

— Ася!

Из-за декорации выглянула Ася.

— Ну, что я говорил! — победоносно произнес Лев Оскарович. — Прошу Зойку и Асю подойти к лестнице.

Зойка, как обычно, договаривала на ходу очередной анекдот. Мы с ней подошли к лестнице. При этом я старалась идти так, чтобы никто не заметил моего рваного валенка. Арнштам делал вид, что никакого инцидента не было, но я чувствовала, что он волнуется: вероятно, боялся, что Ася опять выкинет какое-нибудь коленце. И был прав. Я действительно собиралась огорчить нашего режиссера еще раз. Он все время пытался заставить меня изображать несчастную сиротку, считая, что только тогда зритель будет любить и жалеть Асю, а я была категорически против этого масляного масла.

И вот Арнштам объясняет Зойке ее задачу, справедливо отмечая, что Зойка не боится смерти: она стоит перед мучителями с гордо поднятой головой — Зойка их презирает. Тут режиссер абсолютно прав: это в характере Зойки, но… Но все это было уже сто раз говорено на репетициях, а он все повторяет и повторяет, как должна вести себя Зойка, все повторяет… А на меня даже не смотрит. Тут Черкасов, репетируя, как он будет стрелять в Зойку, замечает, что второй белогвардеец (артист Суханов) целится в Асю выше ее головы. Тогда Черкасов своим револьвером опускает дуло револьвера Суханова. Этот неожиданный жест рассмешил всю съемочную группу. Арнштам с восторгом сказал:

— Великолепная находка! Это очень кстати для образа Аси.

И только тут режиссер, наконец, взглянул на меня.

— Репетиция! — скомандовал он.

Зойка гордо сделала шаг вперед, как бы показывая своей позой: «Я вас не боюсь и презираю». Я смотрю на Зойку, такую смелую, на ее позу, на ее взгляд, полный презрения, — и вдруг до моего сознания доходит, что через секунду Зойки не будет. Зойки, которую я так люблю! Зойки, которая так любит жизнь и людей! Зойки, которая спасала жизни бойцов, рискуя собственной жизнью! Зойка нужна людям! Что делать? Что? Что? Я перевела взгляд на Черкасова и Суханова. Для меня это были уже не актеры — это были враги, которых я сейчас ненавидела лютой ненавистью. Если бы у меня хватило сил, я бы бросилась на них, чтобы задушить! Мозг лихорадочно работал. И в этот момент Черкасов своим револьвером опустил ниже дуло револьвера Суханова, и именно этот жест заставил меня действовать: я быстро сорвала с правой ноги разорванный валенок и со всей силы швырнула его в лицо Суханова. В ту же секунду раздался выстрел — пуля угодила Асе в живот. Чуть согнувшись, я прижала руки к животу, на секунду застыла на месте, а потом медленно стала опускаться. «Стоп!» — услышала я голос Арнштама. Началась обычная рабочая суета, только мы с Арнштамом продолжали молча сидеть: я — в ожидании приговора, а Арнштам…

— Попросите в павильон Пиотровского, — приказал он.

Помощник режиссера исчез, а я встала и, ковыляя, пошла за своим правым валенком. Надев его, я вдруг почувствовала, что меня начало трясти, как в лихорадке. Если бы режиссер вызвал Сергея Юткевича, я бы так не нервничала: тот всегда меня понимал. Всегда! Но сегодня Юткевича на студии нет. А может быть, и он был бы против моего решения этой сцены? Может быть, я не права? Нет. Я права. И как только что боролась за жизнь Зойки, так же я буду бороться за свое решение сцены расстрела.

Пришел Пиотровский. Уже который раз его отрывают из-за меня от работы. Представляю, как он проклинает тот день, когда согласился на мою кандидатуру в «Подругах». Итак, Пиотровский пришел — и, о чудо! Совсем не рассерженный. Просто озабоченный.

— Приготовились к репетиции! — раздалась команда режиссера. — Все встали на свои места!.. Начали!

Я повторила все так же, как сделала в первый раз, не теряя накала.

— Стоп! — скомандовал Арнштам.

Я смотрела на Пиотровского. Он смотрел на меня так, будто видел впервые. Лев Оскарович вдруг не выдержал и вскочил со своего кресла.

— Как вам нравится этот цирк? — иронически спросил он.

Но Пиотровский все стоял и смотрел на меня, не обращая внимания на Арнштама. Мы никогда не были с Арнштамом на «ты», но в эту минуту он был так возбужден, что забыл об этом и начал кричать на весь павильон:

— Я долго терпел и прощал твои фокусы, но из сцены расстрела я не дам тебе устраивать цирк!

«Опять цирк, — подумала я. — Если бы он знал, что для меня значит цирк! Это ведь ручей чистейшей воды, из которого я черпала, черпаю и буду черпать всегда!»

А Пиотровский все молчал. Потом, как бы очнувшись от глубокого раздумья, сказал:

— Я все понял, Ася.

И, взяв Арнштама под руку, повел его вглубь павильона. Я не слышала их разговора, но наблюдала за поведением: Арнштам размахивал руками и что-то возбужденно внушал Пиотровскому, а тот что-то спокойно ему отвечал. «Интересно, кто кого?» — подумала я. Но вот они подошли ко мне.

— Послушай, Ася, — начал режиссер, — даю тебе честное слово, что в сцене смерти я позволю тебе делать все, что захочешь. Но сцену расстрела я не дам тебе испортить. Это мое последнее слово!

— Нет! — твердо сказала я. — Нет!

— Почему «нет»? Я же дарю тебе всю сцену смерти!

— Нет, нет и нет! Потому что сцена смерти — это сцена моих партнеров, и чем сильнее будет сцена расстрела, тем легче партнерам будет ее сыграть. Сцена смерти — уже результат моего поведения во время расстрела.

Помолчав немного, Арнштам со вздохом сказал:

— Но рваного валенка я тебе бросить не позволю. Это может вызвать смех в зрительном зале, а расстрел не комическая сцена, а трагическая. Теперь тебе ясно?

— Нет! — снова повторила я. — Не ясно.

— По-че-му? — еле сдерживая себя, спросил режиссер.

В этот момент один из осветителей включил «Бэби» (маленький осветительный прибор), который громко запищал. Осветитель его тут же выключил, и в наступившей тишине Арнштам сердито пробурчал:

— Все маленькое — ядовитое!

Съемочная группа залилась веселым смехом. Атмосфера немного разрядилась. Но мое настроение не улучшилось. Я знала одно: Ася не должна умирать без борьбы, как овца. Не имея в руках ничего, кроме рваного валенка, Ася швыряет его во врага: это ее единственное оружие.

Арнштам подумал немного, огляделся по сторонам и увидел в углу старую дырявую кастрюлю.

— Если уж тебе очень важно что-то бросить, возьми эту кастрюлю и брось, — усталым голосом проговорил он, — а валенок я тебе не дам. Это мое последнее слово!

Я взглянула на Пиотровского. Он развел руками — мол, что делать? Видно, я очень устала бороться, а потому, махнув рукой, взяла кастрюлю.

Прошло много лет. Мы с Арнштамом давно уже стали друзьями, но я никак не могу себе простить, что не довела борьбы до конца. Валенок! Именно рваный валенок — это было то, что нужно.