17. О попугае факира, дороге, мотоцикле и яблоках

Лето катится к осени, и шапито наше готовится, следуя разнарядке, направиться дальше на запад, оставив позади солнечную и гостеприимную Молдавию. Несколько номеров руководство Союзгосцирка перекинуло в другие коллективы, Забукас с семьей и выздоравливающим Гошкой уехали в какой-то стационарный цирк на реорганизацию номера и репетиционный период, а к нам прислали… опять медведей, только уже на велосипедах. Пустяковый аттракциончик был, никакого следа в памяти не оставил и за месяц до окончания гастролей их вообще перевели куда-то. А еще Барский ждал приезда какого-то суперэквилибриста, с трудом выпрошенного у дружественного начальства в Москве.

Вся труппа уже отправилась на поезде в следующий город, туда же тягачи увезли наши жилые вагончики, а Давид Вахтангович и униформа, а значит и мой Женька остались следить за разборкой, погрузкой и отправкой непосредственно купола шапито, конюшни и всех сопутствующих конструкций. Шапитмейстер, чьей прямой обязанностью это было, уехал в свой родной Минск полюбоваться на новорожденную внучку, и шпрех его подменял.

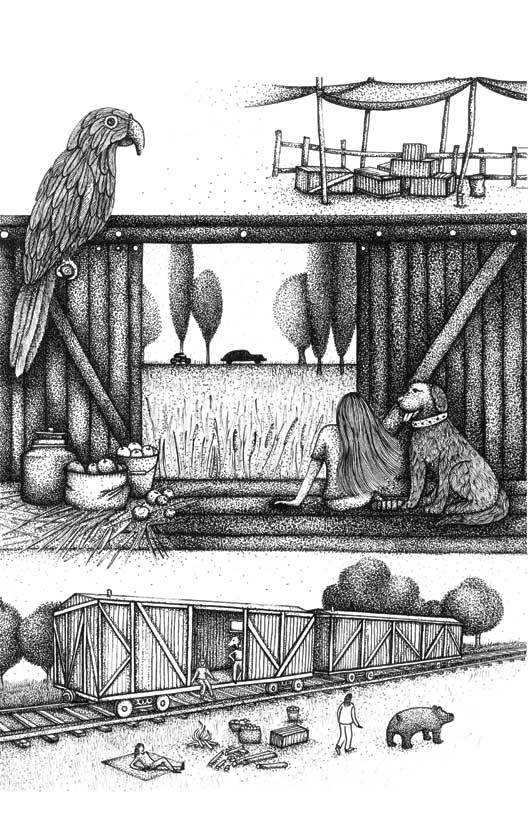

Договорившись с Барским и Фирой Моисеевной, я тоже осталась с Давидом Вахтанговичем. Разборка и сопровождение в пути стен и крыши нашего общего дома – эта сторона жизни цирка была пока что для меня тайной, а еще ужасно хотелось поехать в большом товарном вагоне вместе с животными и технической службой. Цирковые вагоны передвигались существенно медленнее пассажирских, часто останавливаясь на перегонах, а то и в тупичках посреди чистого поля, ожидая попутного товарняка, к которому нас цепляли. Порой и по шесть – восемь часов стояли, и тогда конюхи выводили лошадей из вагонов, Алдона выпускала собак, а медвежатники прогуливали мишек в намордниках.

На разведенном тут же костре кипятили чай в котелке, пекли картошку для людей и варили каши зверям, наслаждаясь тишиной и простором вокруг. Такая поездка – это ж целое приключение, гораздо интереснее, чем скучное сидение в купе и поедание холодной курицы и яиц, сваренных вкрутую. А уж насколько лучше спать в свежем душистом сене и сквозь сон слышать, как переступают аккуратно и мягко лошади в другом конце вагона, чем задыхаться от жары на верхней полке, и говорить не стоит.

Старшим униформистом в передвижке № 13 много лет работал Федор Михайлович. Обычно в шапито униформа набирается на сезон, с конца апреля по конец сентября, но таким директорам, как наш Барский, удавалось сохранять некоторых специалистов при цирке и на зимний период, когда шатер и подсобные помещения становятся на консервацию до наступления тепла. Федор Михайлович жил в своем вагончике постоянно.

Прозвище у него было, сами понимаете, Достоевский, но мне больше нравилась звучная фамилия дяди Феди – Лауш. Силовой акробат в прошлом, дядя Федя когда-то был женат и очень неожиданно для себя развелся: его жена, в свое время найденная успешным молодым артистом Федором Лаушем в кордебалете одного из иллюзионистов (девочек в кордебалеты набирали обычно по провинциальным хореографическим училищам, из тех, кто, мягко говоря, звезд с неба не хватал, но для красивых батманов, ярких костюмов, туфелек на шпильке и плюмажей годился в самый раз) вдруг закрутила бешеный роман с редким и экзотическим для того времени мужским экземпляром – стрелком-арбалетчиком из группы кубинских артистов.

Страстный мачо предложил немедленно сочетаться законным браком и уехать на другой конец мира, к прекрасному будущему, пальмам, жаркому солнцу, белому песку и синему океану – то есть на дружественную и далекую Кубу. Возликовав, дамочка сначала обнаружила, а потом и обнажила множество мелких, но острых зубов, развила бешеную деятельность и отгрызла у мужа половину его огромной родительской квартиры где-то в историческом центре Москвы. Потому как денежки от продажи дорогостоящих метров в столице должны были помочь построить новую и счастливую жизнь на Острове Свободы.

Наверное, у них все сладилось, потому что из цирковых никто и никогда больше о неверной и ее аманте не слышал. Лауш жениться расхотел навсегда, бобылем доработал до пенсии, но из цирка не ушел, свои две комнаты в ставшей коммуналкой квартире сдавал за небольшие деньги вечно нищим студентам ГУЭЦИ и продолжал ездить с передвижкой Барского – они дружили с молодости.

И был у дяди Феди питомец, чудный попугаец породы красноголовый амазон, нарядный такой, изумрудно-зеленый, в красной шапочке и с синими перьями в хвостике.

Откликалась птичка на имя Феликс, жила на свободе, летая по всей конюшне и немножечко грабя. Лошади и ослик вынужденно делились с Феликсом овсом, медведи – яблоками, капустой и морковкой, собаки – кашей с мясом, а амазон за эту долю малую честно бдил изо всех сил за процессом их кормежки. Стоило конюхам чуть подзадержаться и нарушить, по мнению Феликса, распорядок раздачи овса и сена, как конюшня оглашалась возмущенными воплями:

– Лошадки хочут жр-ррать, лошадки хочут жр-ррать!!

Для рабочих медвежатника и псарни у попугая был заготовлен другой текст, и он немедленно рявкал басом:

– Звер-рри голодают, голодают звер-ррики! Как не стыдно, а? Как не стыдно? Лю-ююдиии!!! – надрывался попугай, если дважды в день, точно в определенное скандальной птичкой время ребята не волокли мясо, кашу и овощи медведям и собакам.

Зверей и так кормили по часам, но Феликс, понаблюдав какое-то время за процессом, повадился начинать голосить уже минут через пять-десять промедления. И ор его был отчетливо слышен не только на конюшне. Однажды даже сам директор Барский прихромал полюбопытствовать, что за гвалт и кто это тут звериков недокармливает.

Надо сказать, что птичка Феликс был пожилым горьким сироткой. Он достался Федору Михайловичу от покойного друга. Друг в молодости, еще в начале пятидесятых, бродил по югу Союза, показывая на ярмарках и в курортных городах всякие фокусы, пока его не приметил один из директоров старого Союзгосцирка, отдыхавший с семьей в Одессе. Понаблюдав за загорелым парнем, показывавшим на Ланжероне настоящие чудеса при помощи истрепанной колоды карт, разноцветных веревочек, пляжной гальки и монеток, этот человек позвал уличного артиста в Москву, оставив ему денег на билет и адрес своей квартиры. Незнакомому парню дал вполне внушительную сумму и позвал к себе жить. Мыслимо ли такое в сегодняшних реалиях? Наверное. Но боюсь, что только в мире цирковых.

И парень приехал. Приехал в выцветших штанах и стоптанных башмаках, с маленьким узелком, в котором лежал «реквизит». Больше у него ничего не было. Жена директора отдала парню одежду сына, который разбился, работая «Смертельную бочку» (аттракцион, в котором мотоциклисты носятся по вертикальной стене огромного деревянного цилиндра), гость отоспался, отмылся, и директор повел его в Старый цирк.

Гениальный самоучка четверть века проработал иллюзионистом, объездил весь мир и за несколько лет до смерти привез откуда-то из экзотической страны зеленого попугая. Это и был Феликс, перешедший к дяде Феде по наследству от друга.

Так вот, мы остались на разборку и погрузку купола. Шел сильный дождь. Шапито наше стояло недалеко от пожарного пруда. Все время гастролей в том городе близость этого прудика тревожила шапитмейстера, вообще очень осторожного и педантичного человека, что для его профессии являлось несомненным плюсом. Матвей Иванович был недоволен почвой, говорил, что в ней слишком много песка, что она рыхлая, что костыли для закрепления мачт надо было брать какие-то особые, проверял все крепления через день и гонял униформистов замерять растяжки купола. Но тогда все обошлось, к счастью, почва не подвела, шапито отстояло положенный срок.

На погрузке рабочие окапывали купол по периметру и делали отводы, чтобы вода не затекала под еще не загруженный в фуры реквизит, униформа разбирала скамейки в зрительном зале, а мы сидели на опустевшей конюшне и варили на походной плитке кофе. Амазон Феликс гордо поглядывал на нас с перекладины над пустыми лошадиными стойлами и что-то там себе тихонько приборматывал под клюв. Сашка Якубов, который тоже остался, чтоб немножко подработать на разборке и погрузке, перетаскивал поближе к фурам ящики с чем-то тяжелым. И вдруг сверху четко сказали чуть надтреснутым голосом:

– Не ходи туда, не ходи!

Мы переглянулись, а Сашка засмеялся, пожал плечами и снова поволок ящик. Попугай еще громче завопил:

– Не ходи туда, чер-ррт побери!

Теперь уже засмеялись все, кроме самого Сашки. Он поставил ящики, сделал несколько шагов в нашу сторону, и в эту минуту одна из наклонных малых шторм-балок, что были врыты в землю по периметру конюшни и держали на растяжках брезентовую крышу над ней, поехала вперед, а потом, падая, резким тычком с грохотом снесла штабель ящиков с запасным крепежом для купола, тяжелых таких ящиков с железом. Они разлетелись, как детские пластиковые кубики, тренированный Сашка успел молниеносно отпрыгнуть вбок. И вот тут-то мы офигели, осознав, что нашему Чингачгуку не показалось бы мало, если б он еще хоть на метр проволок свой груз вперед. Амазон своими воплями натурально спас ему конечности, если не спину.

Потом выяснилось, что балку подмыл никем не замеченный ручеек, стекавший все эти дни с полотнища крыши – за отсутствием шапитмейстера Матвея Ивановича бригадир его рабочей группы, человек мелочный, вздорный и нудный, но неплохой знаток своего дела, схлопотал от Давида Вахтанговича такую выволочку, что ежился до конца погрузки и даже, бедолага, совсем не портил кровь униформистам и рабочим, как это ему было свойственно.

А Феликс с того дня и до завершения гастролей объедался арахисом и печеньем «Соломка соленая», которые благодарный Якубов для него где-то добывал. И была между попугаем и нашим Чингачгуком любовь нежнейшая и трогательная: Сашка катал Феликса на широком плече, подстелив под его цепкие лапы белоснежный носовой платок, а попугай нежно перебирал внушительным клювом короткие светлые волосы за Сашкиным ухом и ворковал, ворковал, будто кроткий голубь, а не всем известный хриплый скандалист и вымогатель.

Разборка и стропальные работы по отправке купола и мачт прошли безупречно, если не считать случая с балкой, огромные фуры тронулись в путь по трассе, а мы уехали на вокзал грузиться. Путешествие в товарняке вместе со зверями и нашей маленькой дружной компанией обещало массу удовольствия, мы вовремя разместились в вагонах и вовремя двинулись в путь.

Весь первый день я провела, сидя на полу вагона, прямо в проеме открытой двери, свесив вниз ноги и обняв за мощные шеи сенбернара и дога Алдоны. Поезд шел между виноградниками и садами, в которых деревья ломились от плодов, местные жительницы выносили к железной дороге огромные ведра фруктов, прося за целую гору налитых солнцем яблок и нежнейших персиков в жемчужном пухе какие-то совсем незначительные деньги (меньше рубля, я точно помню).

Мы все время покупали эти ведра, и к ночи в углу нашего вагона образовались оглушительно благоухающие груды, между которыми ждали своего часа несколько колоссальных арбузов, которые совсем не хилые наши мужчины еле дотащили до вагона. Лошадей особенно интересовали яблоки, они тянули атласные шеи из временных денников и просительно ржали. Конюхи разрешали мне кормить лошадей с ладони, и это было прекрасно.

На каком-то из полустанков Алдона купила у аккуратной бабули в беленьком платочке целую кастрюлю горячих домашних пирожков с картошкой и несколько больших плачинд с тыквой и медом, а первая длинная остановка в тупичке среди полей, где мы застряли на несколько часов в ожидании попутного состава, дала возможность развести костер, приготовить еду животным и самим поужинать с горячим чаем. Набегавшиеся собаки уселись полукругом, как привыкли на манеже, и, пока остывала их каша с мясом и овощами, провожали блестящими глазами каждый кусок пирожка, что мы отправляли в рот. Лошади хрустели яблоками и арбузными корками в денниках, совсем тихо звучала гитара – цикады вокруг стрекотали гораздо громче.

Спали на сене, и это была лучшая моя постель на последующие двадцать лет, потому что я заснула абсолютно счастливой и проснулась такой же счастливой, когда поезд уже двинулся. Знаете, это было такое звенящее, сияющее предчувствие чего-то очень хорошего, что обязательно случится скоро-скоро, предчувствие, похожее на ощущения от привалившегося к твоей голой спине теплого собачьего бока.

Книжная, совершенно домашняя девочка, несмотря на рапиры и парашюты, я была той еще фантазеркой и, снова устроившись в проеме двери вагона, ловя ладошкой теплый ветер, воображала: вот сейчас раздастся свист, гиканье, топот копыт, и на наш поезд нападут бандиты какого-нибудь Черного Гарри или индейцы племени сиу, беспощадные к бледнолицым.

И потому мотоцикл, летевший по шоссе параллельно нашему поезду, первым заметил Женька:

– Эй, народ, вы только посмотрите, какая классная красная точила там мчится! Во дает чувак!

Все немедленно уставились на роскошный красный мотоцикл, парни стали обсуждать марку, вместимость бака, багажный короб, скорость и алый комбинезон самого мотоциклиста. И вдруг поняли, что он держится ровно напротив двух наших вагонов (конечно, они бросались в глаза, на них снаружи красовались огромные буквы «ЦИРК», и сами вагоны были темно-оранжевого цвета), хотя запросто мог бы обогнать поезд давным-давно. Вдруг алый гонщик поднял руку в приветственном жесте, помахал нам, дал газу и умчался. А я почему-то почувствовала себя покинутой, хотя где я, и где тот алый мотоциклист? Подумаешь, красивая картинка. И вообще, мой парень рядом, и нечего тут.

Первым, что мы увидели, прибыв на ближайшую станцию, был великолепный красный «Кавасаки» и улыбающийся человек в алом кожаном комбинезоне. Так нас догнал Костя Троепольский, а меня догнала взрослая, прекрасная, первая и последняя счастливо-несчастная моя любовь.

Костя, задержавшись в Главке, опоздал к окончанию гастролей, и на месте шапито нашел только очертания манежа и самого шатра. Там еще был человек из коммунальной службы города, который сказал, что последние артисты вчера уехали на вокзал вместе со зверями. Троепольский выяснил на грузовом дворе, куда именно отправили цирковые вагоны, начертил на карте линию и направился на запад догонять нас. Быстроходный мощный «Кавасаки» справился с задачей отлично и сейчас вместе с хозяином пожинал лавры: наши ребята сгрудились вокруг невиданного чуда японской технической мысли, оглаживали, рассматривали, расспрашивали Костю и явно радовались наметившейся перспективе остальной путь проделать в обществе мотоцикла.

Хозяин диковины оказался нашим человеком, не жалел новенькой дорогостоящей игрушки – на следующей стоянке парни погоняли на байке прямо по полю и проселочным дорогам, впечатлились, преисполнились уважения к тысячекубовому двигателю, но все равно с гордостью вспоминали оставленные дома «Явы», «Восходы» и «Днепры»: «Наши тоже неплохо научились моцыки делать. Пойдет для российских дорог», – резюмировал конюх Серега.

Представляясь, Костя протянул мне руку, смуглую, крепкую, теплую и сухую, и тут что-то произошло: я оказалась вдруг в тягучем прозрачном сиропе, где замедлилось само время, и могла разглядеть в деталях ссадины на тыльной стороне кисти, пыль на алой кожаной куртке, застежки на комбинезоне – в моем распоряжении была вечность. Где-то далеко слышались голоса и смех, оглушительно запахло яблоками, а я, с трудом преодолевая сопротивление этого прозрачного и невидимого, все поднимала голову, чтоб взглянуть Косте в лицо.

Лучше бы я этого не делала… Загорелая кожа, лучики легких морщинок у глаз (увы мне, увы, Косте исполнилось тридцать два), насмешливый крупный рот, вздернутые брови и удивительные глаза, сине-зеленые, цвета моря, в пушистых ресницах, таких черных и блестящих, что казались покрытыми лаком, высокий лоб, длинные, собранные в хвост густые даже на вид волосы цвета шоколада, в который добавили немного сливок – яблоки пахли все сильнее…

Какое счастье, что Алдона окликнула меня! Время вздрогнуло и двинулось в обычном темпе, как-то я смогла выговорить свое имя, пискнула «извините» и ринулась к ней, чуть ли не спотыкаясь, стала суетливо помогать, поднимать в вагон собак, воду, еду, молясь, чтоб никто ничего не заметил. Не заметили – слишком заняты все были животными, припасами и закатыванием красного «Кавасаки» по импровизированному трапу из толстых досок во второй наш вагон. Не заметил и мой Женька.