Истоки учения

Вопрос об истоках гурджиевского учения очень непрост. Можно перечислить десятки источников по мистической математике, музыкологии и космологии от Пифагора до Лоренса Олифанта и Вилльяма Беккера Фанештока на древнегреческом, латыни, английском, немецком, голландском и других языках (которыми Гурджиев чаще всего вообще не владел, хотя и уверял, что говорил на восемнадцати языках), в которых концепции, диаграммы и расчеты почти совпадают с гурджиевскими. Некоторые современники утверждали, что, даже будучи прекрасно начитанным человеком, каким Гурджиев, кстати, и был, он все же не мог быть знаком со всеми этими источниками из-за одного их количества, и потому он, очевидно, получил свои феноменальные знания от какого-нибудь друга и наставника из длинного ряда посланных ему судьбой “замечательных людей”, часть которых были представлены в его книге “Встречи с замечательными людьми”.

Интересно, что в своем интересе к переходу от “трехмерной Вселенной” к “четырехмерной”, к проблемам времени, пространства и высших состояний Гурджиев “встретился” с Успенским, который разрабатывал эти идеи до встречи с Гурджиевым. Успенский обнаружил сходство “системы космосов” Гурджиева со своим “циклом измерений, легших в основание его “Новой модели Вселенной”, полный цикл которого составляют семь измерений. При этом неожиданным для Успенского было то, что в своей системе космосов Гурджиев шел значительно дальше него и объяснял “многое, что не было ясно” в созданной им “модели Вселенной”.

Среди “источников учения Гурджиева” в первую очередь называют книгу, написанную в I веке н. э. гениальным оккультистом Никомахом из Герассы Theologumena Arithmetica, в которой можно распознать всю “гурджиевскую нумерологию”, а также идеи “октав”, “луча творения” и даже “шкалу бытия”, или нумерацию космических уровней. Искушенность Гурджиева в традиционном знании, его знакомство с пифагорейской традицией, представленной в книге Никомаха из Герассы, равно как и его глубокая осведомленность в цифровом символизме, связано с духовной эволюцией человека: преодолением им механичности, развитием в нем сознания, контроля над нижними “центрами” и, наконец, превращением его в свободную от нежелательных влияний и случайных импульсов звезду, кажутся не менее чудесными, чем предположение о знании им труда иезуита Афанасия Кирхера, жившего в Риме в 1601–1680 годах, вышедшего в свет под названием Arithmologia. Именно в этой книге исследователи обнаружили изображение энеаграммы – девятиконечной фигуры, вписанной в окружность и состоящей из трех треугольников, внутри которых находится еще один маленький треугольник (рис. 2). Фигуру эту Афанасий Кирхер также называет энеаграммой и предлагает рассматривать ее как символическую схему чудесного и неописуемого развития интеллектуального или ангелического плана через астральный план в план элементов согласно творческой мудрости Троицы, сущей в Едином.

Рис. 2

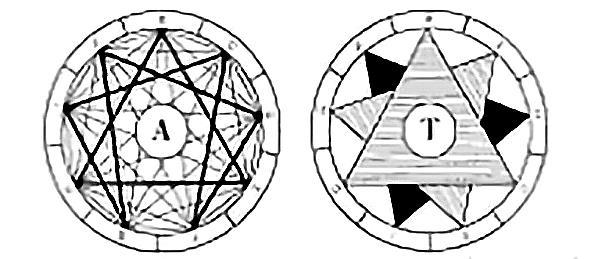

Не менее удивительные параллели “гурджиевскому учению” были найдены при ознакомлении с работой жившего при короле Генрихе VIII каноника Франческо Гиорги, опубликованной под названием De Harmonia Mundi. В этой работе Франческо Гиорги утверждает, что универсальная гармония представляет собой “концерт всех струн в чистых размерах без диссонансов”. Дотошные последователи отыскали дюжину других авторов, видевших Вселенную то как простую октаву, то как музыкальный инструмент, то как энеаграмму. Наиболее интересным было открытие ими диаграмм А и Т, составленных христианским неоплатоником Раймоном Луллом, жившим в XIII веке, учениками которого были и Афанасий Кирхер, и Франческо Гиорги. Утверждая, что миром правит принцип девяти и что число девять – это число Божественных Достоинств, Раймон Лулл рисует эти диаграммы, чтобы показать, как именно “работает” эта девятка (рис. 3).

Рис. 3

Мы видим, что диаграмма Раймона Лулла представляет собой не что иное, как энеаграмму Гурджиева, какой ее изобразил в своей книге Успенский.

Неважно, получил ли Гурджиев это знание от несторианцев айсоров, от членов ессейского братства на берегу Мертвого моря, в каком-нибудь надежно укрытом монастыре Тибета или Сибири, от умудренного древней мудростью монаха, вроде того, о котором он рассказывает в девятой главе своих “Встреч с замечательными людьми”, от кавказских и среднеазиатских дервишей или в библиотеке князя Юрия Любоведского, но удержать интерес к этим аспектам знания, заставить эти схемы двигаться, услышать их ритм и пульс и передать их в движении, в танце Гурджиеву, разумеется, помогли его мощная воля и многогранная одаренность. Чудо Гурджиева было в соединении живого ума российского человека кавказского происхождения, выросшего в христианском космосе под опекой своего отца-грека и русских учителей и наставников на перекрестке разных традиций и в атмосфере страстного влечения к истине. Именно в этом счастливом соединении языков и традиций – как устной, так и книжной, в дружбе между древним и христианским космосами, в соединении российской шлифовки с неразрушенной традиционной мудростью Востока, в глубоком знании прошлого и настоящего и кроются истоки богатства и притягательности этого “замечательного человека”.

От большого Бога к маленькому “я”

Имена трех людей – Ницше, Раманы Махарши и Гурджиева – связаны с важным сдвигом, имевшим место в духовной жизни конца XIX – начала XX веков. Неизбежность такого сдвига была связана с теми глубинными изменениями, которые произошли в религиозном сознании как в западной культуре, так и на Востоке. Эти изменения легче всего проследить на истории христианского сознания последних веков, а именно на исторической тенденции отрыва христианской духовной практики от социально-культурной сферы и, соответственно, передачи христианством исторической инициативы всевозможным просветительским, эволюционистским, психологическим, экономическим и т. п. секулярным идеологиям, – несмотря на то, что еще сохранялись огонь и тепло в немногих удаленных от общественной жизни очагах христианской духовной практики. В это время – речь идет о духовном развитии Запада в течение последних трех-четырех веков – христианство постепенно вытеснялось также и из сферы внутренней жизни и переставало быть органичным интеллектуальным и эмоциональным пространством большинства западных людей. Богоцентризм традиционной западной жизни интенсивно заменялся эгоцентризмом, прикрытым фиговыми листочками саентизма, эволюционизма, прагматизма, марксизма, психоанализа. Как это уже было не раз в духовной истории и Востока, и Запада, содержание и ценность жизни и смысл человеческой и космической истории были редуцированы до уровня индивидуального, семейного и кланового мещанства, которое время от времени взрывалось изнутри рационалистическими или националистскими утопиями в форме кровавых зарев французской и русской революций, коммунизма и национал-социализма.

Именно в этой обстановке три героические личности – Ницше, Рамана Махарши и Гурджиев – совершили, каждый в своей среде и в соответствующей ей форме, попытку переакцентировки духовных установок своих современников. Попытка заключалась в видимом отказе от богоцентристских масштабов великих религий и в сведении экзистенциальной задачи в область индивидуального бытия.

Ницше первым констатировал закат богоцентристской христианской парадигмы и сформулировал ограниченную цель для немногих героических личностей – достижение сверхчеловеского состояния. Перед ними ставилась задача трансформации индивидуального бытия, причем делалось это в романтической форме философской поэзии.

Несколько позже, уже в начале ХХ века, молодой отшельник Рамана Махарши, поселившийся на горе Аруначала на юге Индии, предложил простую методику “вичары”, или вопрошания “Кто есть я?”, основанную на непрерывной практике этого вопрошания в связи с любыми формами жизнедеятельности и даже в связи с самой “вичарой” (“Кто есть я, практикующий вопрошание: кто есть я?”). Вопрошание это не требовало вербального ответа и состояло в непрерывной концентрации на своем сиюминутном “я”, что в конце концов должно было привести вопрошающего к переживанию тождественности индивидуального и универсального Атмана и к духовной трансформации. Тем самым эгоцентристская фиксированность на своем “я” – образе, который занимает людей больше любого другого, и слове, которое произносится людьми чаще любого другого, – превращалась им в метод преодоления этого “я” и выхода к переживанию Атмана.

Одновременно с Раманой Махарши Гурджиев предложил своим последователям в Москве, Петербурге, Париже, Лондоне и Нью-Йорке теорию и практику “четвертого пути” – борьбы с гипнотическим сном, или отождествлением со своими бесчисленными “я” через самовспоминание, или “память себя”. Как у Ницше и Раманы Махарши, мы видим здесь смещение экзистенциального интереса в ту область, куда он уже и так был смещен самим ходом духовной деградации, то есть в область индивидуальной заботы и эгоистического интереса, однако одновременно с этим предлагается теория и практика трансформации этого интереса, ведущая человека в противоположную от секуляризма и утопизма сторону – к традиционным понятиям и ценностям. Эмпирическое индивидуальное “я” – предмет острого интереса каждого человека – в этих трех системах было не тупиком, как в прагматических и экзистенциалистских теориях и в психоанализе, а дверью и путем в традиционалистский космос, у Гурджиева – к христианскому умному деланию, а у Раманы Махарши – к индуистской веданте.

Христианство, две тысячи лет тому назад провозгласившее две как будто бы взаимоисключающие идеи – “Царствие Божие приблизилось” и “Царствие Божие внутри нас”, – а затем пришедшее к проповеди практически безнадежной “веры” и неисполнимой морали без конкретных перспектив для индивидуального “я”, в учении Гурджиева неожиданно обрело почву под ногами в виде многогранной “системы”, изложенной им на вполне современном, хотя и причудливом языке, напоминающем языки психологов, химиков, физиков, механиков и музыковедов. И снова Царствие Божие приблизилось в старинном или несколько модифицированном обличии, став предметом заботы людей, воодушевленных идеей “работа над собой”. Оно выступило в знакомом облике владельца имения или хозяина упряжки, а также в форме “перманентного Я”, “объективного сознания”, или “четвертого тела”. Оно было снова “внутри нас”, точнее, мы были внутри него, и нам предстояло войти в него, принося свои жертвы и прилагая усилия – с помощью нового учения и удивительного “человека, который принес учение”, “который не спит” и “который знает”.