Моя смерть принадлежит мне!

«Для начинающих педагогов это то же самое, что и в реальной жизни, – говорит женщина с короткими черными волосами и узкими губами, с которых не сходит улыбка. – Нет второго шанса на первое впечатление, да?! И то же касается вашего ухода из жизни, то же самое: он только в ваших руках, больше ни в чьих!»

Ее каблучки стучат по полу нашего класса для семинарских занятий, когда она идет на своих длинных ногах к двери, резко открывает ее и закрывает за собой. Проходит несколько секунд, в течение которых мы, студенты, сидим сбитые с толку, потом госпожа де ла Роза, наша немного эксцентричная, английского происхождения преподавательница курса по образованию для взрослых, снова открывает дверь, осторожно просовывает голову к нам в класс и затем мелкими шажками входит.

«Добрый день, мм… – говорит она со своим английским акцентом и встает у белой доски, скрестив ноги, а руки держа за спиной. – Итак, мое имя, то есть я – София де лаРоза, и… мм… – Онаулыбается и продолжает более тихим голосом: – Я бы хотела сердечно поприветствовать вас на своем семинаре по общению в учебной работе с взрослыми».

Некоторые студенты хихикают, однако госпожа де ла Роза снова выходит из класса. Через несколько секунд она резко распахивает дверь, нарочито бесцеремонно топает на середину комнаты и встает там, уперев руки в бока и широко расставив ноги.

«Хай! – Она делает вид, будто жует жвачку, и глядит на всех с ухмылкой. – София де ла Роза – мое имя, – говорит она громко и глубоким грудным голосом, – и я – ваша преподавательница!»

Еще кое-кто смеется, и только теперь она становится опять самой собой и садится прямо на учительский стол. – «Итак, какая роль была лучше – “мышонок” или “мужлан”?»

«Ни та, ни та!» – восклицает один наш «мужлан», жуя при этом жвачку.

«Почему же, Басти?»

«Понятия не имею! – Он, улыбаясь, поправляет кепку и прищелкивает языком. – Оба они – фейк!»

«Фейк? – Она походит к нему и не сводит с него взгляд. – А что же тогда не фейк?» «Когда ты такой, какой есть, – отвечает Курт, который по своей прежней специальности был каменщиком и штукатуром, а теперь, примерно в том же возрасте, что и наша преподавательница, учится на педагога. – Ну, типа ауцитентичная фигня, что ли!»

«Аутентичная! – поправляет она. – Exactly. Если ты – это не ты сам, то кто же тогда? Займетесь этим в следующий раз…»

С этими словами она отпускает нас с занятия, но спустя несколько минут оказывается в очереди передо мной в кафе.

«Первый семестр?» – увидев меня, спрашивает она.

«Да, это моя первая неделя в универе».

Она улыбается мне, и вокруг ее дружелюбных глаз образуются складочки. – «Ну, и как идут дела?»

«Все хорошо, спасибо, но вот… – я продолжаю потише. – Могу я задать вам вопрос?»

«Только если ты не будешь мне “выкать”, – говорит она и протягивает мне свою тонкую, холодную руку. – Я – София, и училась я в 80-е. Все мы обращались к преподавателям на „ты”».

«О’кей, я – Филипп, хай!»

«Хай, Фил! – Она мне улыбнулась. – Какой у тебя вопрос?»

«Может быть так, что в педагогике продвигаешься, если… – я немного медлю, но теперь она смотрит на меня с ухмылкой: – …если подходишь к ней со здравым смыслом?»

«Со здравым смыслом? – Она внезапно разражается смехом, и на нас смотрит все кафе. – Это классно, – говорит она и хлопает меня ладонью по плечу. – Чувак, это классно! Я плачу за твой кофе!»

С этого дня я посещаю почти каждый семинар Софии и вместе почти со всеми остальными студентами-педагогами с нашего курса, выбравшими непростой предмет образования для взрослых, изучаю основы этой дисциплины. София живет вообще-то в Мюнстере, где тоже преподает, ездит туда-сюда и предлагает нам изучать главный предмет в блок-семинаре, который должен состояться в уик-энд недалеко от Потсдама.

Так что почти все ее студенты летом 2008 года снова собираются на бранденбургской земле в переоборудованном сельском доме. Там мы устраиваем «практикумы»: ходим босиком, переодеваемся в бизнесменскую одежду, снимаем все на видео, анализируем, в перерывах прыгаем в ближайшее озеро, а вечером всей компанией готовим спагетти с томатным соусом. У костра Курт достает, наконец, из чехла гитару и исполняет классические хиты, Басти делает самокрутку, все мы опустошаем запасы вина для уик-энда, поем и танцуем, охваченные ностальгией, потому что наша учеба – может быть, лучшее время жизни – медленно, но верно приближается к концу. Наконец наступает ясная звездная ночь, и большинство из нас, подвыпившие или пьяные в дым, либо просто усталые, один за другим уходят спать. Все, кроме Басти, заснувшего прямо у костра, и Софии, которая разрешает мне налить еще по стаканчику красного вина.

«Это последний глоток», – говорю я и чувствую, что язык у меня уже заплетается, потом мы чокаемся за здоровье.

«Когда-то и конец должен быть, – говорит она и отпивает из стаканчика. – Пять лет назад, дорогой мой Фил, я провела с вами первый семинар. И что мне сказать тебе? – Она откидывается на своем раскладном стуле и глядит на звезды. – Пока вы еще не стали этими долбаными бакалаврами, что больше нужно для школы, чем для науки, вы – мой лучший курс, самый крутой!»

«Это же и твоя заслуга!» – говорю я и тоже смотрю на звезды. Потом мы молчим и только слушаем, как трещат дотлевающие дрова в костре.

«Я хочу тебе кое-что сказать, Фил. – София глядит на звезды и продолжает спокойнее. – У меня рак, я скоро умру».

«Что?!» – У меня перехватывает горло, и мой слегка затуманенный ум приходит в замешательство, я цепенею и не могу вымолвить ни слова. И, поскольку София все продолжает просто смотреть на звезды, я тоже продолжаю смотреть на звезды и молчу.

Так мы молчим маленькую вечность, сидя рядом друг с другом, и я безуспешно подыскиваю правильные слова. Вокруг тихо, слышно лишь, как потрескивают догорающие угольки и как храпит Басти.

«Диагноз поставлен уже восемь лет назад, – внезапно говорит София. – Рак молочной железы, врачи дали мне еще три, максимум пять лет. – Она отпивает немного вина. – Теперь метастазы уже всюду, даже в области позади глаз».

«Fuck! – Я гляжу на нее и чувствую, как по щеке у меня скатывается слеза. – А откуда ты знаешь, что…»

«Я это ощущаю. – Она мягко улыбается, стаскивает рукой парик с головы и сидит передо мной обритая наголо. Последний отблеск костра трогает ее тонкое лицо теплым сиянием, но мертвенно-бледная луна освещает ее голый череп ледяным светом. – У меня нет больше ни одного волоска на теле, Фил. Я теряю вес и силы, больше не могу спать и все сильнее кашляю. – Басти храпит и ловит ртом воздух, но продолжает дрыхнуть. – И у меня адские боли!»

«Постоянно?» – Я сглатываю.

«Да, постоянно, но тут ничего не поделаешь: life’s а bitch! – Она медленно кивает, снова надевает парик и улыбается мне. – И несмотря на это жизнь прекрасна, особенно здесь! – Она снова глядит на звезды. – Мне нравится Потсдам, знаешь ли. И сегодня я решила… – она глубоко вздохнула, – это – хорошее местечко для моих последних месяцев».

«А Мюнстер?»

«Дерьмо этот Мюнстер!» – Она хохочет, и я с ней хохочу.

«Уни – это круто, штуди – тоже крутые, но город бесконечно мещанский и ханжеский, сплошная католическая чернуха – мне валить оттуда нужно! Все, что есть хорошего в Мюнстере, – это многочисленные велосипедисты и мой старый друг Томас, преподаватель философии».

«Тебе нужна помощь?» «Да, – она пригубила вина из стаканчика. – Скоро мне понадобится много помощи, Фил. Но никому из наших не говори ни слова, о’кей?»

Когда спустя несколько недель я с ней созваниваюсь, голос у Софии настолько скверный, что лучше не стану я задавать ей дежурный вопрос типа “как поживаете?”.

«И?»

«Дерьмо, – говорит она. – Позавчера была в клинике, везде метастазы, в легких, в позвоночнике, я задыхаюсь, и адские боли в спине!» – Потом, слышу, она усмехается. – Но в остальном со мной все в порядке, Фил, спасибо! Врачи пока еще не махнули на меня рукой, через четыре недели – очередная химиотерапия. Но вот какое дело: не мог бы ты осмотреть для меня две квартиры?»

«Конечно, Сара так и так целыми днями в универе в Потсдаме. Напиши мне все в мейл, и я обо всем позабочусь».

«Ты – сокровище!» – Она чмокает в трубку, но потом снова закашливается и прощается со мной.

Через несколько недель я стою с Сарой на центральной торговой улице Потсдама – на Бранденбургер-штрассе. Нам, в общем, повезло – мы осмотрели уже две квартиры для Софии и заключили арендный договор только на третьей, и вот мы стоим с Сарой и дожидаемся машины для переезда, которая должна вот-вот подъехать.

«Как думаешь, ей трудно будет подниматься по лестнице? – Сара прикрывает глаза от солнца и смотрит на третий этаж, который здесь, в маленьком Потсдаме, представляет собой уже мансарду. – Ведь едва ли ее здоровье улучшится, да?»

«Да, вряд ли… – вздыхаю я, затем вижу большой фургон. – Едут!»

Я гляжу, как зачарованный, на подъезжающую машину, ведь после нашего блок-семинара прошло почти полгода. Со смешанными чувствами я направляюсь к фургону и обнаруживаю за лобовым стеклом Басти и Курта. Когда мы, студенты, после выездного семинара встретились в универе для заключительного собрания, София посвятила в свою тайну и всех остальных, чем привела их в большое замешательство. Далеко не все оказались готовы помогать Софии, но Басти и Курт, как и я, с тех пор регулярно поддерживают с ней связь. Они оба даже заявили, что готовы привезти в Мюнстер транспортер, чтобы там погрузить ее имущество – они это сделали вчера и за ночь одолели перегон до Потсдама.

«Ой-ёй, – говорит Сара и хватает меня за руку. – София выглядит ужасно…»

Когда машина останавливается перед нами, у меня перехватывает горло. Сквозь лобовое стекло я узнаю глаза Софии, ее лицо постарело, голова без волос. И вижу ее улыбку. Потом она открывает дверцу кабины.

«Да не смотри ж ты на меня так, словно я уже труп!» – говорит она брюзгливо.

«Да ты так и выглядишь! – вставляет Курт, чье берлинское мужланство особенно выделяется на фоне порядочности Софии. – А что если тебе надеть свои волосы?!»

«О черт, мой парик! – Она хватает себя за голову и смеется. – А то мои соседи еще подумают, будто я старикашка… – Дрожащими руками она находит на сиденье парик, надевает его на голову и заботливо приглаживает изящный пробор. Затем протягивает мне руку. – Ничего страшного, это всего лишь химия, все в порядке. Но взгляни-ка сюда… – Маленькая собачка прыгает вниз с подножки кабины. – Это Чарли, мой новый друг, он будет со мной жить!»

«Привет, Чарли! – говорю я и поглаживаю виляющую хвостом дворняжку. – Ты просто шикарная гончая!»

«Джек Рассел», – говорит София и обнимает меня.

«Дорогой мой, ты и представить себе не можешь! – Сердечно, но с явной напряженностью она обнимает и Сару, потом берет ее за руку. – Мы, дамы, идем вперед, а вы несете все наверх, да?»

«Тут поневоле заболеешь, – тихо говорит Курт, когда мы поднимаемся с вещами, – взять бюллетень и даром вкалывать!»

«Эй, Курт, женщина перенесла уже шестую химию, – говорю я, – она…»

«Да ясно, я же шучу!»

«Целых пять часов, – говорит Басти и, вздохнув, слезает с водительского сиденья, – Курт и София пытались переплюнуть друг друга в британском юморе».

«И как? – Я усмехаюсь ему. – Здорово было?»

«Так здорово, что я чуть в дерево не въехал! – Он направляется прямо к киоску. – Теперь мне срочно требуется холодное пиво!»

Сперва мы втаскиваем на третий этаж самый большой предмет – диван Софии, а когда через несколько минут мы входим в квартиру с первой партией ящиков с вещами, Сара стоит перед нами, приложив к губам указательный палец. Она показывает через приоткрытую дверь гостиную, где София без одеяла, сложив руки на животе, лежит на диване. Ее парик сполз набок, а лицевые кости выступают так сильно, что вокруг глаз и челюсти образовались глубокие темные впадины.

«О нет! – дуется Курт. – Весь переезд – впустую!»

«Еще одно слово в таком духе, – говорит Басти спокойно, но с угрозой, – и ты ляжешь рядом с ней!»

Через час София пришла в себя, через два часа с помощью Сары она уже разобрала первые ящики, а еще через три часа мы официально объявляем завершение переезда и отмечаем это пивом и шаурмой. После этого Басти срочно откланивается, чтобы вовремя доставить машину обратно, и мы с Куртом стоим в недообустроенной кухне.

«Как мы можем тебя тут оставить одну сейчас? – спрашивает Сара. – Твоя кровать еще даже не собрана до конца и…»

«Я все сделаю!» – говорит Курт и отпивает пива.

«Правда?» – Глаза у Софии загорелись.

«Да, конечно! Сейчас я поставлю видак, найду клевые фильмы, и ты расслабишься на диване».

«Но на английском! – вставляет София. – Ненавижу немецкий дубляж…»

«Как скажешь! – Он открывает ножом новую бутылку и делает глоток. – Я пока доделаю квартиру, прогуляюсь с Чарли, а если понадобится… – он показывает на спальный мешок в углу, – домой поеду уже завтра!»

София не знает, что сказать, затем начинает плакать и бросается Курту на шею.

«Взгляните на эту бедолагу, – говорит он, смахивая слезу со щеки, – ее нельзя оставить одну!»

Проходит очень много месяцев; здоровье Софии неуклонно ухудшается, а наша дружба с ней растет, и все же в последующие годы она в состоянии посещать театр, ходить по вечерам в кино с Басти и Куртом и даже в потсдамские пивные недалеко от дома и совершать медленные, но длительные прогулки со мной и с Чарли по парку Сан-Суси – это название оставалось чем-то вроде жизненного девиза: у нее никаких забот, она веселее многих здоровых своих людей-собратьев, радуется столь многому, что происходит вокруг нее, и ни на йоту не утрачивает своей насмешливости по отношению ко всему тому, что в политическом или философском смысле считает абсурдным, – и не помнит себя от радости, наблюдая за моей странной карьерой в качестве профессионального атеиста.

И когда однажды радиокомпания Берлин-Бранденбург приглашает меня на телепередачу, на которой в потсдамской студии я должен дискутировать с одним монахом на тему конца света, я договариваюсь с Софией, что она будет меня сопровождать.

«Я сейчас спущусь! – шепчет она в домофон и меньше, через две минуты, уже стоит передо мной с Чарли на Бранденбургерштрассе. – Ну как? – Она проводит рукой по своему новому парику, который имитирует вызывающую короткую стрижку блондинок и в сочетании с пририсованными бровями, подкрашенными тушью, неожиданно делает ее на пару лет моложе. – Как тебе? Взгляни-ка!»

Она слегка приподнимает свой парик и привлекает меня к себе поближе. – «Мои волосы снова растут, видишь! Медленно, но верно – разве это не здорово? – Затем она передает мне поводок Чарли и берет меня под руку. Мы медленно идем по Айнкауфштрас-се, и София вдруг смотрит на часы. – У нас еще есть время, – говорит она и тянет меня на перекрестную улицу. – Пройдем-ка через парк, я хочу тебе кое-что показать».

У нас мало времени, потому что София идет очень медленно. И поскольку телередакторы, как известно, слишком дорожат своим временем, я несколько нервничаю.

«Не волнуйся, – говорит София и улыбается мне, – мы успеем! – Она крепче сжимает мою руку, когда мы входим в парк. – И запомни: всякий раз, как ты сосредоточиваешься, ты выглядишь на телеэкране злым!»

«Ты считаешь, что я не должен сосредоточиваться? – я ей подмигиваю. – Тема-то может оказаться трудной…»

«Так-то оно так, но при этом смотрись дружелюбней! Люди, которые смотрят телевизор, не знают тебя, и никому не нравятся гневные морщины на лбу!» «Но, когда я говорю о религии, мне нужны хорошие аргументы, вот почему я и должен сосредоточиваться».

«Тебе нужны не только хорошие аргументы, но и приветливая улыбка! – Она останавливается возле большого дуба и глядит на меня. – Да, именно так! Иррациональным убеждениям нельзя давать отпор рациональными способами. Кроме того, жизнь состоит не только из аргументов и из логики – ты знаешь это не хуже меня! Взгляни, к примеру, на это место…»

Раскинув руки в стороны, София делает оборот вокруг себя. У дерева обхватом около двух метров вьется узкая аллея, и на большой лужайке возле дуба стоит одинокая парковая скамья. Если сесть на нее, то откроется замечательный вид на эту часть парка и на павильон, находящийся за дубом. Золотые колонны поддерживают круглую крышу этого небольшого, но великолепного строения, чьи бирюзовые стены украшены золотыми фигурами в азиатских шляпах. Фигура на куполе защищена зонтом от солнца, а весь павильон окружен невысокой изгородью.

«Я не могу тебе сказать – почему, но именно тут надо развеять мой прах».

«Тут? – Я не смог удержаться от смеха – и София тоже. – Но… разве это разрешено?»

«Я же сказала: жизнь состоит не только из аргументов! – София закрывает глаза и поднимает указательный палец. – Кроме того, в статье 25 бранденбургского

Закона о погребениях говорится, что в отдельных случаях развеивание праха вне кладбищ может быть разрешено местным управляющим органом»104.

«Нам никогда не получить разрешения!»

«Я хочу этого, что бы там ни было! – Она снова берет меня под руку, и мы идем дальше по парку, держа собаку на поводке. – Но если ХДС на этот раз победит, то у меня появятся совсем другие заботы вместо моих похорон. Если эвтаназию сочтут преступлением, то мне едва ли найти врача, который оказал бы мне последнюю помощь».

София вздыхает, и она права, так как уже давно Герман Грёэ (Grohe), член ХДС и министр здравоохранения нашей великой новой коалиции, много раз выступал с заявлениями, что «всякая форма организованного самоубийства» должна быть запрещена105. В 2014 году этого запрета в ФРГ фактически не было благодаря тогдашнему министру юстиции Сабине Лёйтхойсер-Шнарренбергер.

Уже в 2012 году ХДС хотел криминализировать эвтаназию как особую помощь врача в случае, если прочие медицинские меры не увенчались успехом. Но тогда именно женщина с самой, пожалуй, длинной фамилией среди политиков помешала этому запрету, произнеся удивительно ясные слова: «Самоопределение играет для нас, либералов, центральную роль, когда речь идет о деликатной в этическом плане проблеме суицида», – так высказалась эта дама – и тем самым напомнила представителям партии ХДС, что, согласно коалиционному соглашению, речь идет исключительно об «эвтаназии, ориентированной на пользу». – «Расширять запланированный запрет – (на «бесплатно оказываемую помощь в самоубийстве», как это было тогда названо в заявлении ХДС), – СДП отказывается»106.

И именно это различие – деловое, но или бесплатное, или «ориентированное на пользу» – играет огромную роль в практике врача. И вскоре известнейший специалист по эвтаназии, Уве Кристиан Арнольд, записывает историю из своего многолетнего опыта107, которая проиллюстрирует это с убийственной ясностью: один его старый друг, профессор медицины и главврач в больнице, страдает от амиотрофического бокового склероза, мышечной болезни, которая в течение очень короткого времени должна привести к параличу почти всех частей мышц и, наконец, к так называемому синдрому «запертого человека». В этом состоянии «погребения заживо в собственном теле», как охарактеризовал это сам пациент, можешь только делать движения глазами, при этом ты обычно пребываешь в полном сознании и иногда мучаешься так годами.

По предложению ХДС врачам должно быть запрещено давать таким пациентам по их желанию до наступления полного паралича лекарство, которое мягко и безболезненно избавило бы их от жизни прежде, чем она превратилась бы в муку.

В 2012 году победила идея самоопределения, но теперь карты в политическом покере снова перетасовались: с недавнего времени нашей страной правит крупная коалиция ХДС и СДПГ, а значит, люди, считающие, что они представляют в Бундестаге не только народ, но и Бога.

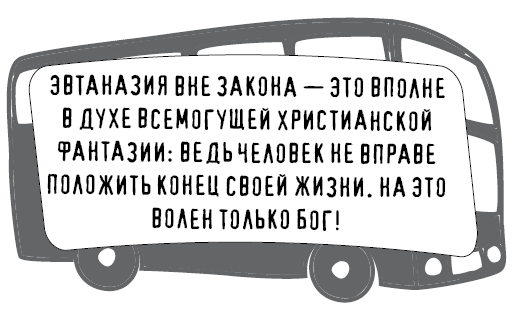

И поскольку они могут, наконец, делать свою христианско-политическую работу без либеральной ругани по поводу прав индивидуума на самоопределение, похоже, появился новый шанс окончательно криминализировать эвтаназию – вполне в духе всемогущей христианской фантазии, согласно которой только Бог вправе положить конец человеческой жизни, человек же – не вправе.

«Вот ведь такое дерьмо, а? – говорит София. – И как раз тогда, когда я хочу умереть!»

«Сейчас? – я остановился. – Я… я думал, тебе лучше?»

«Лучше, хуже, выше, ниже – кто знает! – Она снова поворачивается к дубу. – С помощью химии вот уже много лет я делаю один шаг вперед, а потом два шага назад. Запасной выход уже готов, и скажу прямо: я соглашусь на еще одну химию, но если потом зрение не улучшится, то я воспользуюсь этим запасным выходом».

«Но… я же…» – Воспоминания о нашем блок-семинаре оживают в моей памяти, и у меня снова перехватывает горло.

«Все в порядке, Фил! – София отирает слезу с моей щеки. – Я прожила свою жизнь, сама себя определяя, и смерть свою тоже хочу определить сама. Много лет я тяжело болела – врачи называют это “терминальным состоянием”, – и при минимальных шансах на исцеление прожила 17 лет настолько хорошо, насколько смогла. Теперь передо мной только одна перспектива – боль, а ты знаешь, что я ее испытываю уже много лет. Но она так сильна, что я понятия не имею, что мне еще грозит дальше, если не прибегнуть к эвтаназии. – Она смотрит на меня серьезно. – Я бы жалко подыхала, Фил, неделями, месяцами, каждая следующая минута была бы невыносима! – Ее широко раскрытые глаза полны слез. Ее грудь поднимается и опускается быстрее, и она хватается за мои руки. – Мне этого не пережить, понимаешь? Никто не может выиграть эту последнюю схватку, а для меня она столь тяжела, что никто не может от меня ждать, чтобы я вообще в нее вступила. – Она долго смотрит вдаль. – Только я сама определю свою смерть и не стану советоваться ни с врачом, ни с политиком, ни – тем более – со священником!

«Внимание! – внезапно раздается женский голос из громкоговорителя, звучащий, словно в каком-то научно-фантастическом фильме. Двое туристов-азиатов испуганно выбегают из павильона. – Вы только что пересекли черту безопасности. Пожалуйста, не прикасайтесь к павильону».

София смеется. «Забавно! – восклицает она, и ее лицо просветлело. – И совершенно абсурдно… да, именно здесь и нужно развеять мой прах!»

В этот момент мы с Софией можем, конечно, только догадываться, что тройственный союз чиновников здравоохранения, христианских политиков и духовенства будет еще сильнее разжигать публичные дебаты об эвтаназии – особенно тем ложным аргументом, будто агентства по оказанию эвтаназии хотят наживаться на торговле смертью.

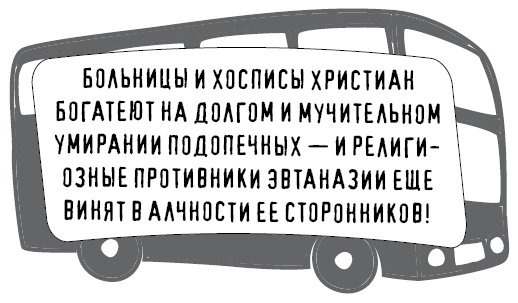

А спустя несколько лет анестезиолог Матиас Тёнс108 опубликует цифры, взятые из его профессиональной жизни, которые недвусмысленно показывают, что на смерти денег не зарабатывают никаких, зато немало зарабатывают их на умирании. Смертоносный препарат стоит всего несколько евро, из которых врач не видит ни цента, зато умирание в хосписе приносит их хозяевам кучу денег – и чем дальше твое умирание продолжается, тем больше денег идет им в карман.

А поскольку оба немецких Иисус-концерна – крупнейшие поставщики больниц и хосписов по всей Европе, то неудивительно, что наиболее решительные противники эвтаназии поступают из лагеря профессиональных христиан. А их позиция по поводу эвтаназии не допускает кривотолков: «Священная ценность жизни должна еще яснее проступать в страдании, – цитирует один католический журнал своего духовного вождя. – Боль и беспомощность больного человека» являются, впрочем, суровым испытанием для медицинского персонала, – добавляет автор статьи. – Однако никто не вправе “из ложного сострадания” поддаваться профессиональному искушению решить проблему быстрыми и сильно-действующими средствами»109.

Тот факт, что Папа Франциск имеет столь однозначную позицию по поводу самоопределения в конце жизни, на первый взгляд может иметь хорошие моральные основания – но для этого взгляда имеются основания также вполне мирские:

Во всей Германии – около 300 паллиативных медицинских отделений, из которых примерно 50 процентов находятся на христианском финансировании. Согласно данным Немецкого общества паллиативной медицины, лишь около 15 процентов из 2000 больниц в стране располагают паллиативным отделением. В настоящее время в Германии около 210 стационарных хосписов. Из них около двух третей находятся на христианском финансировании110.

Тем больше лицемерия в том, что представители христианской религии практически придумывают обвинения в адрес тех, кто за эвтаназию, будто те желают наживаться на чужой смерти, в то время как сами христианские учреждения делают бизнес на мучительном умирании своих подопечных.

Но есть и еще одна интересная группа, которая неистово выступает против эвтаназии и ежегодно проводит свои демонстрации в Берлине.

На «марше за жизнь» ее приверженцы молча несут по городу тысячу белых крестов и держат при этом транспаранты с надписями типа «Жизни – да!» или «Babies Welcome!», но выступают также и «за Европу без эвтаназии» – может быть, в надежде отвлечь внимание от того факта, что они представляют жесткую христианскую линию, с помощью иностранного слова.

«Каждый человек, рожденный или нерожденный, имеет право на жизнь» – написано на домашней странице организующего этот марш союза «Право на жизнь». Ибо только «в Европе без абортов и эвтаназии, – идет там дальше, – возможна жизнь в самоопределении, достоинстве и свободе»111.

Однако фундаменталисты не объясняют, каким образом возможна «жизнь в самоопределении», если люди не могут себя определять. Но и это не очень-то удивляет, потому что объяснения у верующих заменяются, как известно, простыми утверждениями. То, что прерывание беременности – это часть сексуального самоопределения, по мнению всеведущих христиан, есть государственная пропаганда «мнимого человеческого права на аборт». И «всякое содействие в самоубийстве» должно быть «запрещено и врачам, и медперсоналу, и близким».

Итак, уже здесь ясно: даже если министр здравоохранения ФРГ в 2014 году – возможно, не является христианским фундаменталистом, он все же придерживается такого же мнения, как и они, и обосновывает его точно так же.

Ясен и посыл христианских фундаменталистов – которые выступают в США в виде движения Pro-Life112 и чьи сторонники бомбардируют клиники планирования семьи своими письмами: человеческую жизнь они рассматривают как дар Божий, поэтому только Бог может определять начало и конец жизни. Так что запрет на эвтаназию, как и требование криминализировать аборты, также основывается на религиозно-фундаменталистских псевдоаргументах.

То, что десятилетиями отстаивали в дискуссиях женщины и мужчины, в основном из поколения моих родителей, противостоя консервативно-христианским пережиткам додемократических времен, а именно – право самим планировать свое размножение, христианские «защитники жизни» хотят снова отменить и нередко оказывают при этом давление на родителей, врачей и политиков113. И еще одну выдающуюся противницу самоопределения имеют правоверные христиане в своих духовных рядах: Агнес Гондже Бояджиу, родившуюся в 1910 году в Османской империи и скончавшуюся в Калькутте – под сценическим псевдонимом «мать Тереза».

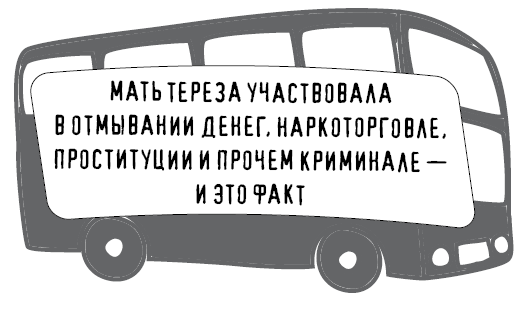

Боль – это «прекраснейший дар для человека», потому что так ему дано «участвовать в страданиях Христа»114, – гласит цитата из высказываний этой дамы, которая при получении Нобелевской премии в 1979 году охарактеризовала право на прерывание беременности как «прямое убийство, совершаемое матерью» и «величайшую угрозу мирному существованию в мире», а в 2003 году Папа Иоанн Павел II объявил ее блаженной, а Франциск – в 2016 году – вообще святой115. «Это так прекрасно – видеть, как бедные несут свой крест», – начинается одна из известнейших ее цитат, а завершается следующими словами: «Как и страсти Христовы, их боль – великий дар для мира». Может быть, именно поэтому в ее хосписах были найдены целые кучи нераспакованных болеутоляющих средств, которые она и ее сестры не дали умиравшим в мучениях людям. Установлено также, что ее орден, например, в 1991 году получил пожертвования на общую сумму около 5,3 миллиона немецких марок, из которых потрачено только 360 000. Остальные 93 процента денег, как выяснилось впоследствии, мать Тереза перевела в Ватикан116, обратите внимание, – в Ватиканский банк, а после самоубийства его банкира Роберто Кальви117 и разоблачений итальянского журналиста Джанлуиджи Нуцци было доказано, что она участвовала в международном отмывании денег, торговле наркотиками, проституции и прочих промыслах организованной преступности.

А кто поглубже вникнет в образ одной из самых известных противниц эвтаназии, тот узнает, что орден матери Терезы никоим образом не заботился о лечении больных. Вместо этого он ввел приюты, которые вследствие своих катастрофических медицинских условий позднее были охарактеризованы британской газетой The GuardianKaK «организованная форма непредпринимаемого оказания помощи»118. Также стало известно, что она всех умирающих – то есть даже тех, кого еще можно было спасти элементарными медикаментами, – перед смертью вдобавок быстренько крестила. А тот факт, что незадолго перед своей собственной смертью она сама прибегла к паллиативной медицинской помощи, показывает, что она достигла вершины своего лицемерия и ханжества. Так что при ближайшем рассмотрении получается:

Икона католической любви к ближнему в свете реальности фактически представляет нам «ангела смерти в Калькутте»: мягко улыбающаяся фанатичка, которая в вопросе об эвтаназии занимала ту же позицию, что и министр здравоохранения ФРГ Герман Грёэ – в 2014 году.

И в то время как 80 процентов немцев считают, что к человеческому достоинству относится «возможность для страдающего или умирающего человека самому определять, как и когда ему умереть»119, христианские фундаменталисты из союза за право на жизнь находят одобрение среди нашего правительства – и к этому одобрению прибавляются удивительные приветственные слова: например, Фолькер Каудер, председатель фракции ХДС/ХСС, является членом Бундестага – и, таким образом, участвует не только в формировании нашей страны, но и в формировании католической морали. Он считает, что жизнь – «это дар Божий», поэтому мы не вправе «ею распоряжаться»120 и поэтому, дескать, ни один человек на немецкой земле не вправе сам выносить свое последнее решение. Юлия Клёкнер, ведущий член ХДС в Рейнланд-Пфальце и ученая-теолог, обещает христианским фундаменталистам «марша за жизнь», что будет «осуществлять в своей партии последовательную защиту жизни во всех сферах» – и характеризует также диагностические процедуры для людей, желающих иметь ребенка, такие как преимплантационная диагностика (PID) или даже постнатальная диагностика (PND), как проблематичные, потому что они «ставят родителей в чрезвычайно конфликтные ситуации»121.

К каким чрезвычайно конфликтным ситуациям и тяжелым психическим и физическим тяготам приводили бы женщин и их семьи многочисленные выкидыши, если бы консервативные христианские политики в 2011 году добились запрета на PID, – об этом Юлия Клёкнер, разумеется, не говорит ничего122.

Также и Вольфганг Босбах расточает приветствия, и, даже если некоторые имена появляются дважды, на домашней странице группы 58 раз повторяются сокращения MdB и MdL, ссылки на тех из них, кто хочет по религиозным основаниям поставить право бессознательного скопления клеток выше права взрослых людей. Но самый интересный PDF-документ открывается под именем Хуберта Хюппе.

«Уполномоченный представитель федерального правительства по делам инвалидов» – значится наверху, над текстом, рядом с федеральным орлом. «Право на жизнь подвергается все более сильному давлению, – пишет этот человек от имени нашего населения и его Бога, – в конце жизни и в начале жизни»123. Из этого становится ясно: чтобы найти политических сторонников религиозного фундаментализма, нам незачем смотреть на Ближний Восток – они сидят посреди нашего Бундестага.

Филипп Миссфельдер, тогдашний председатель Молодежного союза, заходит в своем приветствии столь далеко, что выступает за борьбу с самоопределением, потому что тем самым он защищает «с трудом достигнутые в течение веков успехи и достижения гуманизма и христианства»124.

Какие занятия по истории посещал человек, который выдает подобные заявления, – евангелические, католические или вообще никаких?!

Становится ясно, что этот союз поддерживают и топ-менеджеры организованного католицизма (ввиду присвоенной им должности государственных хранителей христианской морали): Ганс-Юрген Абромейт, Маркус Дрёге, Феликс Генн, Хайнер Кох, Райнхард Маркс, Иоахим Майсснер, Герхард Людвиг Мюллер, Вернер Тиссен, Хансйорг Фойгт, Карлхайнц Виземанн, Райнер Мария Вёльки, Роберт Цоллитш – все эти люди являются чиновными противниками самоопределения и, среди прочего, получают за эту позицию ежемесячную зарплату в размере не менее 8000 евро плюс официальное место жительства, официальный автомобиль и шофера – все это за деньги налогоплательщиков. А для того, чтобы придать вес своему политическому влиянию, они, подобно своим протестантским коллегам, поддерживают одно интересное учреждение: Комиссариат немецких епископов, или, кратко, Католическую канцелярию в Берлине.

«От имени немецкой конференции епископов» эта инстанция представляет свои интересы «в политических вопросах федеральным органам, совместным органам земель, представительствам земель при федерации, партиям и общественным силам, действующим на федеральном уровне». – Тут уже кое-что проклевывается… – «Существенная задача церкви состоит в поддержании и укреплении фундаментальных ценностных позиций, обосновывающих смысл и формирующих общество», – значится на домашней странице этого органа в соседстве с фотографиями самых могущественных епископов нашей республики, которые позируют в богато украшенном чиновном облачении рядом с Ангелой Меркель и Йоахимом Гауком125. И поэтому вполне логично, что эта католическая контора уже в 2003 году предостерегала от эвтаназии, как позднее напишет Карстен Фрерк в своей «Kirchenrepublik Deutschland»126.

«У меня есть все еще некая смутная надежда, – говорит София, – что из четырех законопроектов победит тот, который не станет криминализировать непосредственную миссию врачей – облегчение страданий».

«Но… – я момент раздумываю, пока мы идем через парк. – В настоящее время в Германии не существует никакого наказания за оказание помощи в самоубийстве, правда ведь?»

«Нет! – София останавливается и смотрит на меня широко раскрытыми глазами. – И именно поэтому совершенно неверно говорить о самоубийстве! – восклицает она. – Убийство – это именно преступление – умерщвление другого человека против его воли. Я знаю, что это понятие всюду используют необдуманно, но оно означает языковую криминализацию действия, которое не является преступлением. Если кто-то убивает других людей, думая, к примеру, таким способом попасть в рай, то, наверное, понятие “убийство” оправданно, но в противном случае это называется самоубийством или смертью по своей воле, разве нет?! – София некоторое время молчит, потом откашливается, снова берет меня под руку и тихо продолжает. – Во всяком случае, я заранее обо всем позаботилась!»

«О чем?!»

«О препарате. Давно уже. Или ты думаешь, что я все время тут наслаждалась бездельем?»

«Если честно, то у меня … – я останавливаюсь, – как-то нет у меня особой радости от того, что ты…» «Ну?»

Голос у меня дрожит: «…что ты покончишь с собой».

«Я это отлично понимаю. Но я также рассчитываю на то, что ты поймешь мое решение».

«На это ты всегда можешь рассчитывать! Но все же…»

«Знаешь ли, у Вольфганга Херрндорфа, который среди прочего написал роман “Чик”, обнаружили неизлечимую опухоль мозга. Когда ему сообщили этот диагноз, он написал в своем блоге, что нуждается в некоей стратегии ухода из жизни, для психогигиены, – чтобы быть хозяином в собственном доме127. А поскольку врачи ничем ему дальше не помогали, он, в конце концов, раздобыл себе пистолет. Это жестоко, я этого не хочу, я этого не могу! Столько неудачных попыток самоубийства: принимают снотворные, вешаются, даже умудряются выстрелить себе в голову, потому что иначе невозможно продолжать жить! Бесчисленных машинистов поездов подвергают психологической обработке после того, как они стали невольными свидетелями чьего-то суицида – и все это только потому, что наше проклятое христианское правительство…»

Ну вот, София расплакалась. Я обнимаю ее, глажу, прикрываю ее от слишком любопытных прохожих, от лающей собаки и от бешено мчащегося времени. Она плачет долго, так долго, что мне больше не приходит в голову ни одного аргумента в пользу того, что нельзя помочь человеку в ее ситуации.

«Я сделаю это иначе, – внезапно говорит она и поднимает голову. Ее веки припухли, ее нарисованные брови стерлись, и парик держится как-то криво. Она улыбается мне. – Если боль станет невыносимой, то я позову своих дочерей. Как только они позвонят, я достану первый препарат, успокоительное, растворю в воде и выпью. Потом поставлю свой любимый компакт-диск, уютно прилягу на диване и растворю второй препарат в яблочном соке. Он мне нравится. Потом я возьму за руки своих детей и… – она стоит так близко и глядит на меня усталыми голубыми глазами. – А потом я умру. В покое. Без всякой боли и у себя дома».

Спустя месяц прекрасным воскресным днем я стою перед старым дубом. Правой рукой я удерживаю за поводок Чарли, левой крепко держу за лодыжку Клару, сидящую у меня на плечах, а рядом с нами Сара покачивает коляску со спящим в ней Антоном. Томас воодушевленно дискутирует с Куртом и Басти о законопроекте по поводу эвтаназии, а рядом со всей шайкой наших былых сокурсников стоят вместе с нами вокруг дерева две дочери Софии. У старшей из них на плече висит спортивная сумка, которую она придерживает обеими руками. А у меня на плече висит гитара.

Легкий ветерок осушает мои слезы, когда Томас берет слово.

«Дорогие друзья, – говорит он и улыбается в полукруге друзей, собравшихся возле дуба вместе со мной и с моим небольшим семейством. – София была совершенно особенным человеком, и нет ничего удивительного в том, что она пожелала совершенно особенного погребения – в этом особенном месте. Она хотела попрощаться с нами и… – Томас не может не улыбнуться, – оставила нам относительно точные указания, как она себе представила этот день. Так что теперь минуту помолчим, и пусть никто в эту минуту не смеется».

Почти все наше траурное сообщество разражается смехом, но через несколько мгновений снова воцаряется тишина. Мы все молчим, и как только я на миг закрываю глаза, мне кажется, что София стоит среди нас.

«Внимание! – вдруг раздается голос из громкоговорителей поодаль. – Вы переступили границу. Пожалуйста…»

«Это еще что?» – Мюнстерский философ с дружеской улыбкой оборачивается в сторону павильона.

«Звучит все равно как у Джорджа Оруэлла!»

«Мама считала, что это так круто, – восклицает ее младшая дочь, смеясь и плача одновременно, – и всегда специально пересекала ограду туда-сюда».

«А особенно тогда, когда вблизи торчали азиатские туристы, – вставляет Курт. – Это София могла делать хоть день напролет!» «Однажды она так и сделала, – говорит теперь ее старшая дочь. – Когда еще могла».

«Внимание! – снова звучит голос. – Вы переступили границу…»

«Может, достаточно уже минуты молчания, а? – Томас ждет, пока все согласятся. – Но это все как раз очень уместно, потому что София часто переходила границы: когда прямо говорила другим то, что думала, не заботясь об их мнении. Или в универе, на художественных акциях, переходивших границы “хорошего вкуса”. И много-много лет такого груза, такой боли. Но, несмотря на это, всю свою не всегда легкую жизнь она прошла с неизменной улыбкой – а сегодня пожелала бы подходящей песни. Фил?»

Я спускаю Клару на траву, снимаю с плеча гитару, отсчитываю с Томасом несколько секунд, и под мои аккорды он начинает петь:

«Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you re chewing on life’s gristle, don’t grumble, give a whistle! And this’ll help things turn out for the best… Ну и давайте все вместе!» «.Always look on the bright side of life, – поем мы все вместе и насвистываем мелодию, которую ребята из Mouthy Python насвистывают на крестах. – Always look on the light side of life», — поем мы, вторя им. И, насвистывая, фотографируемся вместе с группой китайских туристов.

После этой песни я снова закидываю гитару на спину и сажаю Клару себе на шею.

«Когда “Жизнь Брайана” шла в немецких кинотеатрах, Софии было семнадцать, и было еще далеко до первого поставленного ей ракового диагноза, – продолжает Томас. – И, однако, тем, что она прожила так долго и родила двух столь прекрасных дочерей, она была обязана отличному медицинскому обслуживанию, которое ей обеспечивали. А тем, что она так тихо ушла, сумев избежать мучительной смерти, мы “обязаны” тому обстоятельству, что консервативные силы в этой стране до сих пор не запретили эвтаназию. При нашем последнем телефонном разговоре за несколько дней до ее смерти она очень меня просила сказать в этот день очень важную вещь: ее твердое решение безболезненно уйти из жизни много лет давало ей уверенность в том, что иначе она должна была бы жить в постоянном страхе. И, несомненно, в ее юморе проявилось то, что она приехала из Британии. А именно: она сказала, что если, вопреки ожиданиям, душа ее все еще существовала бы, то она послала бы нам знак. – Томас ждет, пока все перестанут смеяться, и затем молча осматривается. – Ну? Кто-нибудь что-нибудь заметил?»

И в этот самый момент я чувствую, как гитарный ремень лопается, но из-за Клары, сидящей у меня на шее, не могу схватить инструмент, поэтому он с дребезжанием сваливается на лужайку грифом вниз, затем опрокидывается, наконец ложится на траву, и струны тихонько замолкают.

После краткого молчания мы все начинаем хохотать, и тут старшая дочь Софии выступает вперед и встает рядом с Томасом.

«Ты все уже сказал, – начинает девушка, у которой глаза Софии, и глядит на свою сестру. – Наша мама была совершенно особенной женщиной, и все вы, конечно, знаете, что у нее… – она осматривается и говорит тише: – …было одно последнее – противозаконное – желание».

Она откашливается, берет сумку, открывает застежку-молнию и вынимает черный круглый сосуд.

«Я думаю, мы сделаем это быстро и незаметно, чтобы проблем не возни…»

Она прерывает речь и смотрит назад, где внезапно, словно гром среди ясного неба, появляется белый автомобиль, прямо посреди парка. На кузове написано слово «Security»*, и шофер смотрит на нас сквозь солнцезащитные очки, в то время как машина медленно подъезжает к нам. Потом останавливается. Краем глаза я вижу, как Томас встает так, чтобы заслонить урну, а дочь Софии спокойно прячет ее в сумку. Дальше охранник парка приоткрывает стекло и смотрит на меня.

«Все в порядке?» – интересуется он.

«Да». – Я сглатываю. – «А у вас?»

«Все о’кей! – Он снимает свои очки и указывает на мою гитару, которую я держу в руке. – Вы тут музицируете?»

«Не-ет! – Я смотрю на инструмент. – То есть мы только хотели спеть одну пе…»

«Запрещено!» – Он жует жвачку.

«О’кей, извините… мы больше не будем!»

«Ладно, я уезжаю. – Он оглядывает нашу группу и поднимает бровь. – У вас тут библейский кружок или что-то в этом духе?»

«У нас?» – Я слышу тихий смех позади себя.

«Нет, не совсем».

* * *

Безопасность» (англ.).

«Ладно! – Он снова надевает солнцезащитные очки и поднимает стекло на дверце. – Тогда веселитесь дальше!»

«Спасибо!» – кричу я дружески, и мы все вместе, всей нашей траурной компанией машем этому любезному господину.

Как только он заворачивает за угол, все снова хохочут, но дочь Софии быстро вытаскивает урну.

«Итак! – говорит Томас и берет урну из рук дочери Софии. – Думаю, мы делаем это скорее символически, о’кей?!»

Траурная компания весело кивает, Томас открывает урну и развеивает пепел по лужайке вокруг дуба: «Вот, дорогая моя София, – говорит он, – хотя ты не можешь нас слышать, поскольку ты мертва, но все же мы исполнили твою последнюю волю! Все верно? – Он минуту ждет ответа, но потом качает головой и поворачивается к нам. – Это – официальное дерево-мемориал в память о Софии, но она сказала, что пусть о ней помнит кто хочет. Ну а теперь… – он убирает свои записки, – поехали на поминки!»

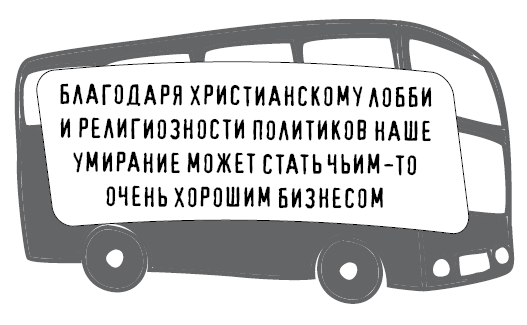

Несколько месяцев спустя Ангела Меркель стоит, сложив ручки, в Бундестаге и улыбается в связи с результатами голосования: 360 из 602 депутатов от всех политических групп одобрили законопроект, в котором эвтаназия полностью криминализирована128. Только родственники, которые не располагают ни медицинскими познаниями, ни достаточными ресурсами, могут оказывать суицидальную помощь – и этим обрекают себя на пожизненное раскаяние. Другой проект, по которому некоммерческие объединения, которые по своему уставу не должны стремиться получить ни единого цента прибыли за эвтаназию, не проходит129. Вместо этого подобные объединения запрещаются как якобы коммерческие, а врачи, оказывающие своим пациентам услугу эвтаназии, немедленно подлежат общению с прокурором, даже если все медицинские средства исчерпаны и человек при полном сознании выражает последнее желание – следуя самоопределению, безболезненно уйти из жизни.

Таким образом, христианская убежденность, навязывающая другим людям свои моральные представления, была распространена нашим федеральным правительством и на наше последнее решение. Паникерство христианского лобби, его выгодное положение в политике и не в последнюю очередь религиозность многих членов парламента стали причиной того, что больницы и хосписы могут впредь делать хороший бизнес на нашем умирании. Депутатам, очевидно, не был важен тот факт, что 80 процентов их избирательниц и избирателей требовали себе права на самоопределение относительно своей смерти130. По-видимому, им было наплевать и на тот факт, что 180 немецких врачей заявляют в открытом письме: «Не только этически оправданно, но и полезно, и гуманно не бросать на произвол судьбы тяжко страдающего пациента, который сознательно решился на самоубийство»131. И точно так же резолюция 150 профессоров уголовного права132 не сумела пробудить в чиновниках разум – их христианские убеждения оказались сильнее.

В отличие от дебатов насчет обрезания мальчиков, по поводу которого законопроект был представлен и принят в Бундестаге в абсолютно рекордное время, вопрос о криминализации эвтаназии обсуждается уже давно. Но возникает и параллель с дебатами насчет обрезания: за пределами Бундестага приводятся объективные аргументы, зато внутри Бундестага политику делает мнение – и религия.

Но так оно и есть в «Божьей республике Германия»: ее население более просвещено, чем ее правительство.