Часть четвёртая. Харуки на взморье

Мураками на Сахалине, июнь-июль 2003 г

Издательская Москва звала Мураками давно. На книжные ярмарки, на встречи с читателями и прочие раздачи слонов в честь писателя, несколько лет подряд не выходящего из «топ-тена» книжных продаж в обеих столицах России. И неизменно получала от его конторы ответ в духе:

«We are sorry, but the author's schedule is extremely tight. Your invitation for October seems intriguing but unreal, as he is planning to visit Iceland at that time» – ну, и так далее с вариациями.

Куда реальнее и показалось, и оказалось заманить японца в Россию… просто поработать.

Команда:

1. Харуки Мураками – писатель-космополит японского происхождения. Любит кошек и джаз. Не хочет ничему принадлежать.

2. Юми Ёсимото – свободная журналистка. Любит всех животных планеты Земля. По пятницам мешает коктейли в популярном ночном баре на Роппонги.

3. Кёити Цудзуки – профессиональный фотожурналист «в поисках странного». Любит джаз, морских зверей и вкусно поесть. Ходячая мировая энциклопедия. Любимая тема – экстрим во всех видах человеческой деятельности. Именно он выведен в качестве «коллеги-фотографа» на страницах «Дэнса» (глава 4).

Боевые заслуги Команды:

По заказам толстых журналов объездили самые разные уголки мира – в т. ч. Индию, Китай, Монголию, Грецию, Англию, Ирландию, Францию и Гавайи, а также малоизвестные японцам уголки Страны Восходящего Солнца – в поисках нового взгляда на то, как, куда и зачем стоит путешествовать.

* * *

А на этот раз всё было так.

В конце мая глянцевый журнал «Title» (изд-во «Бунгэ́й») запросил у Мураками и его команды очередной «репортаж с прибабахом» (кава́т та ки́дзи). Маршрут – на своё усмотрение («За границу, но куда-нибудь не очень далеко»).

В начале июня я приехал на стажировку в Токийский университет.

В середине июня Дзюн Ким, секретарша писателя, сообщила мне по телефону, что Мураками сотоварищи решили-таки ехать на Сахалин, и пригласила заглянуть к ним в офис на Аояма – вроде как обсудить, куда лучше ехать и что смотреть.

19 июня я приехал на встречу и обнаружил, что вся Команда в сборе, а мне как аборигену и генератору идеи уготовлена роль сахалинского Дерсу Узалы.

– Только, э-э-э… не рассчитывайте на суперсервис! – предупреждаю я сразу, с трудом осознав вдруг свалившуюся на меня ответственность. – Отели-рестораны там, в принципе, ничего, природа – вообще вне конкуренции, но всё остальное на иностранцев особо не рассчитано. И дороги плохие, и…

– Ничего! – улыбается Мураками. – Мы недавно из Монголии, там тоже не санаторий!

И рассказывает, как они трое суток мотались по монгольским степям на советском «уазике».

– Все печёнки себе поотбивали, – смеётся он. – Зато машина – зверь! Выживает в любых условиях. Мотор перегреется – пописал на радиатор и дальше поехал…

Я спрашиваю, что именно они хотели бы увидеть. Мураками задумчиво хмыкает и смотрит на Юми-сан, та – на Цудзуки. Неунывающий толстяк беззаботно пожимает плечами:

– А мы же не знаем, что там есть. Вот поедем и поглядим!

Три японца взирают на меня. Провокация, понимаю я. Но отступать некуда: назвался груздем… Сажусь за стол мэтра и, продираясь через буераки его «макинтоша», раскапываю в сети телефоны консульства Японии на Сахалине.

ХРОНИКИ СУШЁНОЙ КАРАКАТИЦЫ:

Мураками: Мой русский переводчик Дмитрий как-то сказал мне: «Мураками-сан, вы бы хоть раз в Москву приехали, вас там все ждут». Но Москва далеко, да и официальных поездок я не люблю – вечно чувствую себя не в своей тарелке. «Даже не знаю, когда и выберусь», – ответил я ему. «Ну а как насчёт Сахалина? Я сам оттуда родом, всё бы вам и показал», – предложил он тогда. «А вот Сахалин – это интересно», – подумал я. И решил посоветоваться со своим «Клубом Сушёной Каракатицы». А те, как услышали, сразу закричали: «Да, на Сахалин съездить стоит!» Но почему именно Сахалин?

Ёсимото: Потому что обычно туда не ездят.

Цудзуки: Перед поездкой я попытался что-нибудь почитать про Сахалин – что за место, как выглядит… И вдруг понял, что у нас об этом люди вообще ничего не знают! Говоришь им: мол, я тут на Сахалин собрался, – а они в ответ: «А что это? Какая-то зарубежная организация?»

Ёсимото: А меня даже спросили: «Сахалин? Это, кажется, рядом с Карафуто?» (Все смеются.)

Мураками: Лично я до сих пор только и знал, что Карафуто – это какой-то длинный остров между Вакканаем и Камчаткой. И даже не подозревал, что он такой огромный, по площади почти как Хоккайдо. 950 километров в длину – всё равно что от Токио до Саппоро!

Ёсимото: Но зато в ширину совсем коротенький…

Мураками: О да, очень узкий. Но с дорогами у них там пока плохо. До самой северной точки можно добраться только за трое, а то и четверо суток. Жаль – хотелось увидеть побольше, а не получилось. Только окрестности Южного успели посмотреть, да и то с трудом. На карту глянешь – вроде совсем недалеко. А садишься в машину – и полдня туда добираешься…

День 0: Токио – Хакодатэ (29 июня)

Токийцы – люди больших скоростей. На все сборы, визы и оргмоменты уходит чуть больше недели. Уже 29го числа вылетаем в Хакодатэ – один из двух городов Японии, откуда можно прибыть по воздуху на Сахалин.

Стоим в очереди на регистрацию. Юми-сан читает в «Асахи Симбун» о токийском скандале с «Тату».

– Ужас какой, – удивляется она. – Разве так можно себя вести?

– Вести нельзя, – пожимаю плечами я. – Но деньги делать – запросто. Они же на скандалах больше зарабатывают, чем на концертах. Простая математика…

– Они что, панки? – интересуется Мураками.

– Если по музыке, то нет. А по жизни – кто их знает…

– В Японии на этом долго не продержишься, – качает головой Юми-сан. – Задушат рекламу – и дело с концом. No future…

– Но вообще они забавные, – вставляет Цудзуки. – Одна вроде лидер, напористая такая, а другая нерешительная и как бы у неё в подчинении…

– Ишь ты, – усмехается Мураками. – Холл и Оутс…

– Саймон и Гарфанкл… – добавляю я.

– Ну, эти-то и после «развода» пели каждый своё.

– Ага. Только что там пел Гарфанкл – сегодня уж и не помнит никто…

– Это верно.

За пару часов в самолете Мураками дочитывает чеховский «Сахалин», делая пометки в блокноте.

По прилёту заселяемся в гостиницу. Завтра утром – в Южный. Вечером в отеле заняться нечем. Выходим шататься по субботним улочкам Хакодатэ – убить время и поесть «чего-нибудь местного».

Вечный путешественник Цудзуки сразу вспоминает «самый вкусный кабачок этого города», куда он заглядывал год-полтора назад. Увы! Ресторанчик забит до отказа, и мы ещё полчаса бродим под странным полудождём («то ли идёт, то ли в воздухе висит») в поисках подходящей идзака́я. Просторные двухэтажные улочки хоккайдосского городка непривычно пусты. После безумного Токио так и кажется, будто большинство обитателей этого города куда-то срочно уехали, и только в десятке окошек на каждой улочке ещё теплится жизнь.

– Смотри-ка, – удивляется Мураками, – у них ещё сохранились магазины подержанных компакт-дисков!

– Ностальгия… – вздыхает Цудзуки.

Наконец ресторанчик находится. Прокопчённые деревянные стены, запах свежепойманной рыбы и старички-хозяева с натруженными руками, говорящими о жизни этих людей больше, чем их выцветшие глаза.

Мы располагаемся, подогнув ноги, на татами вокруг низенького стола. Заказываем «для начала» разливного «Асахи» и огромное, одно на всех, блюдо с сасими. Как я и ожидал, Мураками в еде привередлив: дольше всех разглядывает на стенах таблички с названиями и ценами блюд, пока наконец не выбирает себе жареных кальмаров и свежих овощей. Приносят пиво, и мы поднимаем запотевшие кружки за успех предстоящей поездки.

– А что, Мураками-сан, – говорю я. – Реально собрать всех ваших переводчиков в одном месте – скажем, в Токио? Семинар бы устроили, да и вообще…

– Идея хорошая, – улыбается он. – Только тогда уж не в Токио, а на Гавайях где-нибудь. Рубин и Гэбриэл сейчас в Штатах. Альфред… Цудзуки-кун, а где сейчас Альфред? Опять потерялся куда-то. Безумный человек! У него жена – гавайка, но они с ней вечно мотаются по всему миру. Никогда не знаешь, откуда следующее письмо придёт. Последний раз, кажется, из Гонконга пришло с полгода назад… Очень смешной.

– А как вам его переводы?

– У него живой язык, это важно… Правда, иногда слишком живой. Бывает, заглядываю в его текст и сам удивляюсь: неужели я такое написал? Хотя я вечно забываю, что когда-то писал или говорил. Так что порой читаю это как мысли другого человека… Забавное ощущение.

– А всё-таки – как получается, что многие куски ваших текстов на английском утеряны?

– Что, правда?

– Ну конечно. Например, в английском «Дэнсе» нет сцены, где герой поит тринадцатилетнюю Юки пинья-коладой. В «Стране Чудес» герой не целуется с семнадцатилетней толстушкой в Подземелье…

– Серьёзно? Хм… Но ведь тогда их отношений до конца не понять!

– В том-то и дело. Я уж про «Хроники» не говорю, там вообще от третьего тома меньше половины оставлено. Кто у них там решает, что оставлять, что выкидывать? Переводчик, редактор – или всё-таки вы сами?

– Ну, всё вычитывать по страницам у меня просто времени нет. Да и не моя это работа… Хотя насчёт «Хроник» я в курсе. Но тут важно понять одну вещь. Средний японец каждый день проводит по два-три часа в электричке – на работу и обратно. И именно это время тратит на чтение. В одной руке поручень, чтоб не упасть, в другой книга. При этом то задремлет, особенно в конце дня, то проснётся и дальше читает. Если книга тяжёлая – из руки вывалится. Ищи её потом у всех под ногами, а то и на чью-нибудь голову упадёт… Поэтому самые покупаемые книги в Японии – легкие покетбуки размером с ладонь. Любой роман разбивают на такие покетбуки – два, а то и три томика малого формата. Неважно, насколько длинная книга в целом, главное – чтобы в одной руке держать удобно было… В Америке ситуация совсем другая! У них же все на машинах ездят, а книги читают дома – как правило, перед сном. И вся массовая литература выпускается в однотомниках. А у однотомников есть свой психологический предел: книгу толще четырёх или пяти сотен страниц уже мало кто покупает. Вот и приходится втискиваться в эти пределы. Ну а я что могу сделать? Раз они говорят, что им так лучше…

Плавно переходим с пива на ацука́н – подогретое саке, и разговор сворачивает на тему кино. Выясняется, что «перегрузившая» намедни весь белый свет «Матрица-2» не нравится никому из присутствующих, кроме Мураками.

– А что? – смущённо и как-то по-детски улыбается он. – По-моему, забавная штука…

Зато «Андрей Рублев», подаренный мною на DVD ещё год назад, произвёл на него огромное впечатление.

– Очень здорово! Цудзуки-кун, ты не смотрел? Старый фильм Тарковского про мужика, который иконы писал. Посмотри обязательно, тебе понравится. Все эти долгие сцены без единой склейки… Просто с ума сойти.

Пьёт Мураками осторожно. Когда приносят третью бутылочку саке, мягко накрывает свою чашечку ладонью – дескать, мне уже хватит. Интересно, как он пьёт водку, думаю я. Ладно, в России проверим…

Возвращаемся на такси. Таксисты на Хоккайдо – отдельная песня. Благодаря нашему старенькому водителю мы узнаём, что последним японским писателем, посетившим Сахалин, был Исикава Такубоку. В начале ХХ века… Никто не знает, правда это или нет, но кругозор таксиста впечатляет. Попадись мне такой в Москве – точно бы дал чаевых. Здесь же – не принято.

В фойе гостиницы Юми-сан желает всем хороших снов.

– А я очень редко вижу сны, – вдруг признаётся Мураками. – Последний раз смотрел, наверное, месяца два назад…

Приехали, думаю я. Вот тебе и привет Карлу-Густаву Юнгу.

День 1: Хакодатэ – Южно-Сахалинск (30 июня)

ХРОНИКИ СУШЁНОЙ КАРАКАТИЦЫ:

В аэропорту Хакодатэ мы залезли в небольшой самолёт с пропеллерами. А уже через пару часов выбрались из него на лётное поле посреди огромной долины. Лёгкого напряжения, которое сразу охватывает за границей, не чувствуется совсем. Всё равно что прилетел в какой-нибудь провинциальный аэропортик своей страны.

Очень просторно. Страшно высокое небо. Меж бетонных плит аэродрома зеленеет пучками трава. Обычная летняя трава, какая растёт где угодно.

Кроме пассажиров нашего самолетика вокруг – ни души. «Какой вкусный воздух!» – думаю я. Словно и не уезжали с Хоккайдо.

Но уже в здании аэропорта появляются первые русские. Угрюмые пограничники с такими лицами, будто выпили на полдник по стаканчику желчи, проверяют у нас паспорта. На плакатах вокруг – сплошная кириллица. «Ну вот мы и в России», – наконец понимаю я. И лишь червячок в мозгу продолжает хихикать: «Да какой это Сахалин! Ты всё ещё на Хоккайдо…»

С аэропортом в Южном всё нормально. Уютно, здание обновили, сервис хороший. Таможня никого не трясет, не психует, все тихие и спокойные. Столичная терактофобия, похоже, воспринимается здесь как геморрой чужой планеты.

Выхожу «на волю» последним – и вижу: несмотря на усилия честной компании, совсем незамеченными нам в Россию приехать всё-таки не удалось. Миловидное создание женского пола уже стреляет у Мураками автограф, причём протягивает ему не что иное, как японский покетбук – кажется, «Пинбол».

– Так это вы нас встречаете? – спрашиваю я, озираясь в поисках принимающей нас стороны.

– Да! То есть нет! – щебечет двадцатилетняя муракаманка в потёртой джинсе. – Я студентка, японский учу. Я же была у вас на лекции в феврале, не помните? Вы ещё тогда обещали, что Мураками привезёте, я ждала, ждала…

– Вот, – говорю, – Мураками-сан. Люди вас тут на японском читают.

– Круто! – улыбается Мураками. – Я правда очень рад. Как зовут?

– Катюша! – радостно рапортует Катюша и продолжает щебетать по-японски на языке такой высоковольтной степени вежливости, точно её занесло на приём к Императору.

– А откуда вы узнали, что мы приедем?

– Из интернета! – говорит предательница Катюша и тычет пальчиком в меня.

Мураками, усмехаясь, расписывается – «Катюше от Харуки», и тут нас находит встречающая турфирма.

Я смотрю на этих людей – и мне сразу становится спокойнее.

Поясню: это у меня с детства. За все 60-е, 70-е и немножко 80-е, прожитые мною на острове, я привык к мысли: если за дело берутся сахалинские корейцы – дело получается. Именно сахалинские корейцы кормили нас свежими овощами со своих огородов и прочими разносолами, пока Москва плевала на обеспечение острова самой банальной едой. Когда очередные коровы, присланные с материка для планового разведения в грядущую пятилетку, упрямо всплывали по долинам вверх копытами после ежегодных тайфунов, мои сограждане кормились с корейского рынка. В этих казалось бы «людях без корней» всегда ощущалась какая-то внесистемная надёжность. Многие хотели вернуться в Корею. Их не пускали. То туда не пускали, то отсюда. А когда стали пускать, было поздно: жизнь слишком коротка, чтобы скакать по заграницам на старости лет.

К слову сказать, первые в жизни японские иероглифические словари я увидел в семье своего одноклассника Игоря Ли (позже закончил МФТИ с красным дипломом). Его родители, как и многие им подобные, работали среди русских, а по вечерам учили японский язык как альтернативу окружающему Совку. Слушали японские радиостанции, а кто антенну мог собрать – и телевизор самурайский смотрели. Правда, то было уже совсем редкое удовольствие: антенны то и дело вычисляло и отбирало, неизменно штрафуя, вездесущее Гэбэ. Именно у корейских друзей я научился есть палочками и впервые услышал редкую для «большой земли» японскую музыку. Так и менялись, помню, кассетами все 70-е – кому что нравилось: «Бони М» на «Бони Дзякс» или «Пинк Флойд» на Сакамото Рюити.

Вот почему, я считаю, особенно здорово, что с русским Сахалином Мураками знакомили именно местные корейцы. Пожалуй, весомей и убедительнее для японцев об этом не рассказал бы никто.

– А вашим гидом всю дорогу будет Им-сан! – представляют нам крепкого корейского старикана, который вдруг отвешивает классический восточный поклон и приветствует нас на вышколенно-вежливом, чуть ли не довоенном японском. И я понимаю, что перед нами – ходячая история Сахалина. На вид старикану лет под шестьдесят. А на поверку – вообще семьдесят два. Как выясняется по дороге в гостиницу, Им-сан родился в 1931 году, когда Южный Сахалин был частью префектуры Карафуто. Учился в школе с японскими детьми, а после 45-го, когда японцев выбили с острова, жил дальше с русскими. Его семье, как и десяткам тысяч пригнанных сюда на работу, ни японцы, ни русские вернуться на родину шанса не дали.

– Но теперь, я слышал, уже вроде можно? – говорит Мураками. – Не собираетесь?

– Да теперь-то что толку! – качает седой головою дед, глядя куда-то сквозь сопки на горизонте. – «Можно» сказали при Горбачёве. Ещё мой отец был жив. Он и засобирался, хотел сам уехать да родню перетащить. Долго всех нас уговаривал… А я и сказал ему: «Да куда ж я поеду? Разве там у меня есть будущее? Я же здесь родился, прожил всю жизнь. Здесь и помру»…

Источники расходятся в том, сколько именно корейцев было депортировано на Сахалин в годы Второй мировой. Называются разные цифры: от 20 до 60 тысяч человек. Сегодня на Сахалине, по данным последней переписи, проживают 38 тысяч корейцев. Около 5 тысяч из них по-прежнему изъявляют желание уехать.

ХРОНИКИ СУШЁНОЙ КАРАКАТИЦЫ:

И вот мы уже едем по улицам Южно-Сахалинска – а ощущение раздвоенности всё не отпускает. Кажется, сверни за угол – и ты снова в Хакодатэ. Никогда бы такого не испытал, не приедь я сюда.

То есть Сахалин – это действительно очень близко. Да что там говорить: между Хакодатэ и Корсаковом – каких-то 45 километров!

Гостиница нам достаётся на удивление приличная («аригато» американским инвесторам-нефтелюбам!), прямо на краю огромного парка имени Гагарина. График сегодня свободный, до ужина ещё пара часов. Решаем прошвырнуться по парку.

В ходе прогулки выясняется множество мелких пристрастий наших гостей. Так, все встречающиеся на нашем пути животные, особенно кошки – как домашние, так и бродячие, – тщательно изучаются и фотографируются.

Кошки?

– Почему кошки? – не выдерживаю я после третьей отснятой животины.

– Ну во-первых, мы с Харуки старые кошкоманы, – поясняет Юми-сан. – И считаем, что будущее той или иной страны во многом зависит от того, как люди обращаются, например, со своими кошками…

«О как!» – впадаю я в ступор.

А великий сочиняльщик тем временем застывает у киоска, шевеля губами.

– «Поп-корн»… – зачитывает он вслух. – «Хот-дог»… «Ва-та»… Смотри-ка – и точно, вата… Вот это язык! Не успел алфавит зазубрить, а уже всё понимаю…

Довольный, просит запечатлеть его на фоне покорённой вершины русского языка.

После обеда в парке народу немного, хотя половина аттракционов ещё работает. На некоторых резвятся тинейджеры, а по аллеям вокруг гуляют парочки студенческого возраста. У многих в руках – бутылки оригинального сахалинского пива «Бир». Что приводит Мураками в ещё больший филологический экстаз.

– Цудзуки-кун! – зовёт он фотографа. – Если ещё раз сюда зайдём, надо будет с пивом прогуляться. Хорошие кадры получатся – с русским биром по Сахалину…

На открытой площадке рядом с «чёртовым колесом» – нечто похожее на эшафот в стиле «хай-тек» с шестами и канатами. Под эшафотом дежурит оторванного вида девица и, позёвывая, читает что-то из Генри Миллера. Огромный полураскуроченный кассетник «Сони» на ящике рядом затапливает окружающую среду грязно-тяжким, как жидкий асфальт, «Раммштайном». Над девицей надпись: «Для лиц до 16 лет».

Довольно долго я не могу сообразить, что всё это означает.

– «Ка-та-пуль-та»… – снова зачитывает любознательный Мураками. – Типа «банджи» наоборот. То-то, я смотрю, ни одного желающего не видать…

– А что, Харуки-сан, – подзадоривает Цудзуки. – Может, с сахалинским пивом – да на русскую катапульту? Вот это будет кадр!

– Я – пас, – мрачно улыбается Мураками. – Перед ужином пиво не пью. Но тебя, если что, могу на видео снять.

И красноречиво машет видеокамерой.

– По-моему, эта штука на таких, как я, не рассчитана… – Толстяк заботливо хлопает себя по животу. – Да и кто я такой? Всего лишь фотограф. Ценность материала, понимаешь, не та… И вообще, разве на ужин ещё не пора?

За ужином Цудзуки-сан, заедая водку пельменем, рассказывает, как ходил в Токио на тайский массаж.

– Отличная штука. Только жаль, цены бешеные: полный курс на Роппонги – пятьдесят тысяч иен! Дешевле до Таиланда доехать…

– Цудзуки-кун, – вздыхает марафонец Мураками. – Когда ты уже поймёшь, что за деньги похудеть невозможно? На свете существует только два способа похудеть: меньше есть и больше двигаться. Других путей не бывает! Побежишь со мной завтра утром вокруг гостиницы?

Юми-сан вставляет свои пять иен:

– Харуки-сан? Так тебе вообще никогда массажа не делали? Даже простого «сиацу»?

– Да зачем мне…

– Но это ведь не только для похудания. Это знаешь, как приятно! Особенно после работы, когда плечи затекают. А сделали тебе массаж – и ты потом три дня как новенький!

– Ну не знаю. У меня плечи не затекают. И вообще не люблю, когда меня руками трогают.

– Это ты так говоришь, потому что не пробовал никогда, – убеждённо заявляет Цудзуки. – А ты попробуй!

– Да ну. Я лучше в бассейн схожу… – Мураками хитро смотрит на меня. – Вот, Дмитрий-сан, видишь, какие странные у них разговоры. А всё потому, что они оба заядлые холостяки!

– Понимаю, – киваю я. – Очень знакомо…

– Что поделать! – вздыхает Цудзуки. – Видно, такие уж у нас характеры ужасные.

– А может, просто идеалы слишком завышенные? – предполагаю я.

– Это точно! – грустно кивает Юми-сан. – Идеалы, я считаю, нужно устанавливать как можно ниже. Тогда всё будет в порядке. Вот, знаете, как порог у входа в дом? Чем ниже порог, тем больше народу зайдёт…

– Как заметил один знаменитый писатель, – улыбаюсь я, ни на кого не глядя, – «в моем доме – две двери. Одна вход, другая выход. Люди входят ко мне через вход – и уходят через выход»… Если так считать – какой же порог, по-вашему, нужно строить на выходе?

– Как можно выше, – говорит Юми-сан.

– А ну его, этот выход! Может, его вообще замуровать? – бубнит Цудзуки, налегая на крабовый салат.

– Боюсь, тогда получится очень странный дом… – хмыкаю я и наконец гляжу на Мураками. Тот, безучастно улыбаясь, молча приканчивает жареную горбушу.

Когда расходимся спать, Цудзуки вручает мне майский номер журнала «Title».

– Если кто будет на улицах спрашивать, зачем фотографируем, – показывай вот это. Не знаю, как здесь, но в Японии обычно срабатывает…

Перед сном, листая журнал, натыкаюсь на репортаж о похождениях весёлой троицы по острову Эносима в окрестностях Токио. На острове, пишут Мураками и Юми-сан, расплодилось очень много бездомных кошек. Летом ещё их подкармливают заезжие туристы, но зимой еды не хватает, и многие умирают от голода. Поэтому на улицах нередко можно увидеть ящики с прорезью для монеток, фотографией мёртвой кошки у обочины и надписью: «Чем больше на острове кошек, тем хуже живётся каждой из них. Сдавайте пожертвования на стерилизацию ваших четвероногих друзей! Комитет по спасению и захоронению бродячих кошек Эносима».

В голове моей – какая-то каша. Ночью мне снится Елена Камбурова с песней о хорошем отношении к лошадям.

День 2: Южно-Сахалинск (1 июля)

– А что, Им-сан, японские рестораны в городе есть? – интересуется Мураками после завтрака.

– Раньше много было, – отвечает старик. – Сейчас, наверное, только два-три осталось…

– Что так? Японцев меньше ездит?

– Японцев, наверное, столько же. Но американцев больше. Потому и в ресторанах одни стейки да гамбургеры…

Хотя на улицах это ещё не бьёт в глаза – похоже, янки и правда активно высаживаются на остров. В 12-миллиардный проект «Сахалин-1» сегодня, в июне 2003-го, уже на 30 % готова вложиться корпорация «Эксон Нефтегаз Лимитед». Японцы претендуют на столько же – 30 %, а Индия с Россией – только по 20 %.

– Начинали-то разговор японцы, – продолжает Им-сан. – Давно ещё, лет пятнадцать назад… Да, как обычно, в Северные Территории уперлись. А янкам-то что эти территории! Вот теперь все и говорят – японцы, мол, опоздали. Не знаю… Посмотрим, что из этого получится.

– А что должно получиться?

– Да вот, хотят протянуть трубу через весь остров, а потом перекинуть её на Китай и на Хоккайдо. Вдоль трубы города поднять, дороги построить, работу всем дать… До сих пор у нас молодёжь с острова бежала. Школу закончат – и на материк! А теперь все затаились и ждут: когда же им обещанную зарплату в 500–700 долларов предложат.

– А сейчас какая зарплата в среднем?

– Ну, скажем, продавщица в неплохом магазине долларов сто получает.

– М-да… Ясно, отчего молодёжь бежит.

Я не стал рассказывать, как вчера после ужина в ресторане ко мне подплыла строгого вида пышногрудая мадам средних лет.

– Здравствуйте, – вежливо сказала мадам, улыбаясь, точно акула. – Я – мама-сан этого заведения.

– Здравствуйте, – несколько опешил я. – «Мама-сан» – в смысле, метрдотель?

– Вроде того. Вашим японцам девушки не нужны?

– А-а, вы в этом смысле. Да они у меня уже старенькие, – ляпнул я первое, что пришло на ум.

– Ой, ну что вы, я же смотрела! Один даже очень симпатичный, спортивный такой… В общем, решайте! Два часа – пятьдесят, ночь – сто…

Я тут же вспомнил наших хостесс – «девочек к пиву» и стриптизерш, наводнивших ночные клубы Японии в последние годы. Да уж. Ежу понятно, отчего молодёжь бежит… Правда, давно уже не на материк.

* * *

На смотровую площадку турбазы «Горный воздух» – былую гордость Южно-Сахалинска – заезжаем с трудом. Никто не верит, что всё детство мы с друзьями забирались по этой дороге и сигали вниз на велосипедах. Сегодня это представляется чистым самоубийством. Дорога разбита, сама турбаза сгорела, канатно-кресельная дорога вышла из строя, а знаменитые трамплины – большой и малый, на которых в 70-е годы готовили олимпийскую сборную, напоминают скелеты доисторических рептилий.

Вечером в местной англоязычной газете мы прочтём, что какой-то концерн собирается вбабахать в это место 370 тысяч долларов и сделать из него международную туристическую конфетку. Ну что ж. Как говорится, дай бог, чтобы хоть наши дети…

Дети в количестве трёх сопливых экземпляров находятся здесь же. Бегают привычно за японцами и всучивают им какие-то сахалинские значки.

– Презент? – спрашивает их Юми-сан.

– Презент, презент! – кивают цветы жизни. Завидев меня, опасливо отбегают в сторону, прячутся за ближайшим бугром и наблюдают за нами молча и исподлобья.

– А чего они так грустно смотрят? – не успокаивается сердобольная Юми-сан.

– Наверное, денег нужно дать, – догадывается Мураками.

– А сколько дать?

– Наверное, пятьдесят рублей, – прикидывает практичный писатель. – Меньше на мороженое не хватит, а больше непедагогично.

– А если обидятся?

– Не обидятся.

– Но они же сказали «презент»! А денег не просили.

– Правильно. Ты же не в Индии. Русские не просят вслух, они гордые.

Вид с сопки на город как всегда обалденный. Долина окружена горами, а в ней, как в чаше, – город, подёрнутый утренним туманом. Туман образуется из огромных, красивых клубов белоснежного дыма, что расползается по всей долине с далёкого загородного пустыря.

– Как красиво… – говорит Юми-сан. – А что это за дым?

– Это горит наша городская свалка, – поясняет Им-сан.

– Ух ты! – оживляется экстремал Цудзуки. – А можно нам туда съездить?

– На свалку?

– О да! Это очень интересно.

– Ну, завтра заедем, если хотите, по дороге на Холмск. А сегодня у нас город и музей.

* * *

Пожалуй, никакое другое сооружение на острове не вобрало в себя столько Истории, сколько Сахалинский краеведческий музей. Я понимаю, как по-лекторски скучно звучит для многих слово «музей». Но здесь другой случай. Если на свете бывают привидения, в этом доме их должно быть не меньше полусотни.

Здание построено в 1937 году японским архитектором в стиле «тэйка́н» («императорская корона») – с черепичной крышей в стиле классического японского замка. Архитектурные особенности – окна-фонари в потолке, вход-портик, украшения-кадза́ри на крышах и скатах в японском стиле. Второго подобного сооружения в России нет.

Даже вспомнить страшно, что этакую красотищу сахалинские партбоссы 60-х собирались уничтожить как «остатки самурайской военщины». Слава богу, местная интеллигенция отстояла. Хотя было бы интересно узнать, каким способом коммуняки собирались сносить сию махину: конструкция здания – литая, и только сверху оно облицовано кирпичом. Любому школьнику в Южном известно, что «если на город упадет водородная бомба, на землю лягут все здания, кроме нашего краеведческого музея».

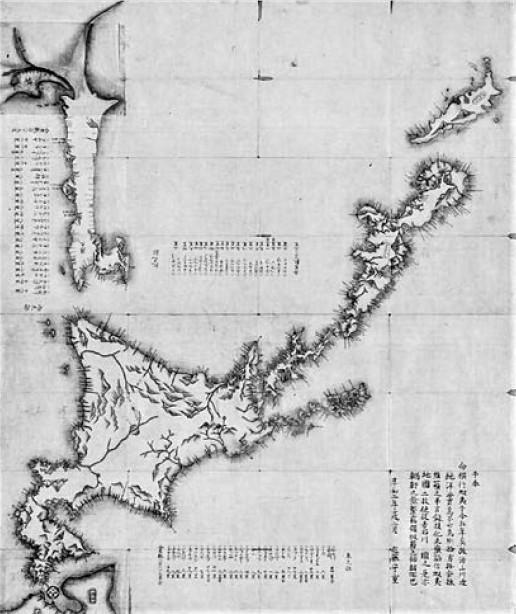

На первом этаже смотрим на карту острова, нарисованную японцами в 1808 году.

– А! Мамия-сан! – узнаёт Мураками. – Известная история, у нас даже кино такое есть. О том, как японцы впервые поняли, что Сахалин – остров.

Да уж, вспоминаю я: история и правда впечатляющая. Вплоть до начала XIX века японцы считали Сахалин полуостровом – хотя местные племена уверяли, что со всех сторон окружены водой. И вот в 1808 году два японских чиновника, Мамия Риндзо и Мацуда Дэндзюро, отправились на Сахалин составить подробную карту местного побережья. Высадились на юге острова и то на судне, то пешком отправились в разные стороны: один вдоль восточного побережья, а другой вдоль западного. За полгода они исследовали всю береговую полосу Южного Сахалина, а в следующем, 1809 году Мамия (в одиночку, зимой) обошёл остров по периметру с севера – и наконец убедился, что до материка ему не добраться никогда.

– М-да, неплохо ребята прогулялись! – с уважением говорит Мураками. – Это вам не марафон бегать раз в полгода…

ХРОНИКИ СУШЁНОЙ КАРАКАТИЦЫ:

Мураками: А между прочим, то, что Сахалин – остров, открыл Мамия Риндзо. До этого даже русские думали, что это полуостров. А он, говорят, обошёл весь остров по кругу и первый это доказал.

Ёсимото: Ну он ведь тоже не один это делал. Там его помощник с другой стороны шёл, а потом они встретились. Половинка на половинку, так же?

Мураками: Понятно, в таких делах без помощи никак… Вон даже Цудзуки-куну в загранкомандировке ассистенты потребовались, что уж о Мамии Риндзо говорить! (Общий смех.)

Цудзуки: О да, без таких ассистентов я бы пропал!

Ёсимото: Ну то есть он не один это делал, я к чему…

Мураками: В общем, они шли, а потом посередине встретились и вместе поняли, что это остров. Классно задумано, да? А представляете – отошёл бы Мамия в кустики пописать, а его помощник раз – и мимо протопал… Вот был бы кошмар!

Ёсимото: И ведь даже мобильника нет, чтобы спросить: «Алё-алё! Ты сейчас где?»

Мураками: И пришлось бы им делать ещё по полкруга на каждого…

Вообще, чувствуется, Мураками много читал перед поездкой: историю сахалинской каторги, судьбы малых местных народностей и «японский» период развития острова (1905–1945) знает довольно неплохо.

– Значит, «гиляки» по-русски – «нивхи»? – уточняет он, вспоминая Чехова.

– Наоборот, – поправляет Им-сан. – «Гиляки» – это их русское название, сейчас уже не употребляется. Сами нивхи не любят, когда их так называют, это слово пренебрежительное.

– А «орочи»?

– Ороки, орочи, орочоны – это всё тунгусские племена. Жили немного на Сахалине, но в основном на Амуре и в Китае немного. Да и тех уже тысячи две осталось. Очень похожи на североамериканских индейцев.

– Как и айны…

– Да. Но айны, наоборот, на материк не стремились особо. Вот они-то – коренные островитяне! Эти и в Японии, и на Сахалине, и на Курилах ещё до нашей эры обитали. Монголы их били, китайцы били, японцы били. Только русские уже под конец не трогали. Здесь-то их больше нет, с местными жителями перемешались ещё в начале ХХ века. Вот только на Хоккайдо ещё и остались в резервациях.

– Так вот кому нужно Северные Территории возвращать! – осеняет Мураками. – Учредить на Курилах Айнскую республику, и дело с концом…

Классная мысль, думаю я. Осталось донести её до Путина с Коидзуми. И пусть никто не уйдёт обиженным.

* * *

Рынков теперь в городе три, хоть они и переходят практически один в другой, точно в каком-то запутанном коридоре: китайский, корейский и русский. На китайском толпа большая, качество среднее, цены высокие. На корейском толпа средняя, качество среднее, цены средние. На русском – как обычно: всего по чуть-чуть. Интересно, появится ли вскорости американский рынок? Или это сразу будет супермаркет из стекла и бетона с эскалаторами, скоростными лифтами и вертолётной площадкой на крыше?

Бродим по китайскому рынку. Всё вокруг галдит, толкается и пристаёт на смешанном китайско-русском наречии. Впрочем, на китайцев часто работают смазливые русские продавщицы, так что общий язык как-то находится. С утра холодно, я хочу купить простецкую джинсовую куртку, но Им-сан машет на меня руками: «Ты что! На корейском в два раза дешевле!» Ну так уж и в два, сомневаюсь я, но следую совету «аборигена». В итоге покупаю за 750 рублей у корейцев китайскую тряпку, которую китайцы пытались всучить за 1500. При этом корейцы работают без русских помощниц, и у них-то с языком проблем нет. Позже, в автобусе, обнаруживаю, что петли для пуговиц почему-то зашиты, и прорезаю дырки перочинным ножом. Ну да ладно. Как говорит мой одесский папа, «а о чём ещё вы собирались помечтать за такие деньги?»

Очень скоро от этого Вавилона у всех едет крыша. Выбираемся на улицу, устраиваем перекур и жуём русский хлеб с узбекским названьем «лаваш». И тут мой глаз падает на что-то до боли знакомое, хоть и явно не от мира сего.

* * *

– Мураками-сан, а вот и вы! – говорю я и показываю на тулящийся меж домами книжный лоток.

Лёгкое оживление. На прилавках где-то между Сорокиным и Кундерой лежат «Страна Чудес» и «Призраки Лек синг тона».

– А «Овцы» есть? – спрашиваю у продавщицы.

– «Овцы» утром кончились. Через недельку ещё подвезут, приходите…

– А откуда подвозят-то?

– С материка, откуда ещё. Хабаровск, Владивосток… Ну так что, вы это берёте? Смотрите, «Конец Света» последний остался!

М-да… Вспоминаю, как год назад Мураками отвечал в интернете на письма читателей. «Мураками-сан! Пишет вам домохозяйка из маленькой деревни на Хоккайдо. Вы знаете, у нас тут так трудно достать ваши книги! Я в книжном заказала – целых два дня ждала!» – «Это что! – отвечает Мураками. – Тут ко мне приезжал недавно мой русский переводчик Коваленин. Так он говорит, что у них в Сибири сколько ни заказывай, сколько ни жди – ничего не дождёшься!»

Вот как, думаю я. И года не прошло – а какой прогресс!

ХРОНИКИ СУШЁНОЙ КАРАКАТИЦЫ:

Интересно, что русские любят продавать книги не в магазинах, а в ларьках и палатках прямо на улице. Свои книги я там тоже увидел, сразу несколько. Вот здорово! Стоишь посреди улицы, копаешься в книгах и жуёшь «чемчу» в своё удовольствие. Так здесь называют кимчи́, которая в России ужасно популярна и продаётся чуть ли не в каждом киоске.

Лезем в автобус и ещё минут сорок убиваем на поиски активированного угля в местных аптеках. Кто-то недобрый сообщил бедняге Цудзуки, что русские этим лечатся от похмелья.

– Я знаю! – убеждённо говорит толстяк. – Вот что надо в Японию импортировать! Активированный уголь – лучший русский сувенир…

Упаковка в десять таблеток – три рубля с мелочью.

– Сколько покупаем-то? – спрашиваю я толстяка, стоя у окошка аптеки.

– Десять? Нет! Для начала – пять. Потом посмотрим. Чай не в последний раз в России…

Всю дорогу до ужина фотоманьяк Цудзуки рассказывает нам о своём плане – снять идеальный японский репортаж о питерской Кунсткамере. С выкладками о личности Петра Первого – и подробностями об инсталляции каждого экспоната самой извращённой коллекции всея Руси, если не мира.

– Вот поеду в Петербург зимой, когда никто там не толкается. Шубу соболью куплю, чтоб не замёрзнуть. И такой материал сделаю – закачаетесь!

– А мне интересен Петербург Достоевского, – задумчиво говорит Мураками. – Может, и съезжу, когда время будет.

Угу, надеюсь и я. Будем живы…

Ужинаем в пивном ресторанчике под задорным названием «Не бей копытом». Стены почему-то разрисованы картинами о Швейке, хотя кроме «Хайнекена» и «Балтики», никакого пива не подают.

На большом экране MTV группа «Ленинград» поёт песню про «мани».

– Они что, панки? – интересуется Мураками.

– Да не то чтобы… Просто много слов неприличных. А так всё о жизни простых людей, – говорю я и перевожу припев на японский.

– А неприличные слова зачем? – спрашивает Мураками.

– А чтоб заметнее было. Так, говорят, денег больше получается.

– Ага. Значит, панк как бизнес? – уточняет он. И качает головой: – No future…

Усмехаюсь в пиво. Интересно, что бы сказал на это сам Шнур?

День 3: Холмск – Невельск (2 июля)

С утра берём курс на Холмск – и по выезде из города, как обещано, посещаем местную свалку. Уже за пару километров до «спецобъекта» в воздухе повисает сизовато-белёсый дым – и чем ближе, тем гуще.

Наконец машина останавливается. Перед нами – огромный пустырь, обнесённый забором, на воротах шлагбаум. Время от времени шлагбаум поднимается, из-под него выползает огромный пустой грузовик и, взрёвывая как вечноголодный трицератопс, трюхает в сторону города. Едко пахнет жжёной бумагой и «какой-то хиной» – точь-в-точь, как в каморке у Человека-Овцы.

– Ох, не знаю, пустят ли! – беспокоится Ирина, наш координатор. – Раньше сюда иностранцам было нельзя…

Пускают. Под торжественную клятву никогда в жизни не показывать это по японскому телевидению.

Въезжаем в ворота и через полсотни метров останавливаемся посреди пустыря. Слева и справа горят, чадя и хищно попискивая, груды картонных ящиков с надписями чуть ли не на всех языках, кроме русского. Везде, где только нет огня, табунами пасутся упитанные вороны. Цудзуки в восторге хватает фотоаппарат и скрывается в сизом дыму. Вместо него из клубов выплывает бомжеобразное существо женского пола и, озираясь, точно впавшее в склероз привидение, обращается к Мураками, вылезающему из машины с видеокамерой через плечо.

– Ага! Журналисты? Снимать приехали? А жопу мою не хотите снять?

Я автоматом перевожу.

– Нет… Спасибо, – вежливо отвечает писатель.

– Чё снимаете? Снимать больше нечего, да?

Боевая Ирина берёт дипломатию на себя. Мураками медленно отходит от машины и в прострации озирает пепелище.

– С ума сойти! – только и повторяет он. Почему-то язык не поворачивается спросить, что он обо всём этом думает. Может, сравнивает это со свалками у себя на родине, где жгут в основном полысевшие автопокрышки, но уж никак не бумагу – ибо, как талдычит японская реклама, «даже из одного пакета от молока получается три пачки карманных салфеток»? Или с восточной рачительностью поражается, сколько пахотной земли расходуют зря? А может, сочиняет героя очередного романа – профессора, который изобрёл самоуничтожающийся мусор и получил за это Нобелевскую премию? Кто его знает. Возможно, когда-нибудь мы об этом ещё прочитаем.

– И что, эти люди круглый год тут живут? – интересуется писатель, возвращаясь из медитации. Только слепой не заметит, что некоторые кучи особо крупного мусора тут и там подозрительно напоминают звериные норы.

– Похоже на то, – отвечает Ирина.

– Но ведь зимой здесь морозы до минус тридцати!

– Зато бесплатного топлива – завались… – резонно замечает Цудзуки, отчего-то вернувшийся со стороны, противоположной той, в которую уходил. И с гордостью покорителя амазонской сельвы сообщает, что его чуть не покусала бешеная собака. На чём, собственно, все и решают ехать дальше.

Час спустя заезжаем по безумному серпантину на высокую сопку – и перед глазами распахивается море. Машина останавливается на пологой вершине у небольшого обелиска – старой зелёной пушки, слепо целящейся в пустое синее небо. Цветы у подножия – на удивление свежие.

Здесь, на Холмском перевале, шло последнее крупное сражение за Южный Сахалин. Порт Холмск (Маока) был мощнейшим японским форпостом. Местное японское командование, поняв, что война проиграна, спешно эвакуировалось – и, чтобы выиграть ещё хоть немного времени, велело солдатам держать оборону насмерть. Бои продолжались несколько суток. 22 августа 1945 года умерло больше всего народу с обеих сторон. А 23-го разбитые наголову японцы объявили капитуляцию. И на том завершилась, пожалуй, самая кровавая русско-японская бойня за всю историю Сахалина. Как и положено по военной статистике, у нападавшей стороны погибло втрое больше, чем у оборонявшейся.

Если хорошенько потоптаться по сопке, можно отыскать остатки блиндажей, окопов и даже овальный железобетонный дот метра четыре в длину.

– Сегодня к «пушке» приходят и русские, и японцы, – рассказывает Ирина. – Особенно в августе. Кто цветы принесёт. Кто просто постоит-помолчит. Слишком много народу тогда полегло. Да и теперь всё слишком перемешалось…

«Смешно? Не правда ли, смешно, смешно…» – крутится в голове хриплый, с детства знакомый голос.

Ещё через полчаса въезжаем в Холмск. На центральной улице выходим из машины и пешком бредём по дороге к порту.

– А вот на этом месте раньше был городской телеграф, – показывает Ирина на какую-то высотку. – Последнее здание, которые оставили японцы при отступлении. Точнее, не совсем оставили…

– А! – вспоминает Юми-сан. – Это вы про девушек-телефонисток?

– Так у вас об этом известно?

– Не очень широко, но я где-то читала.

Я снова слушаю известную сахалинскую историю о шести японских телефонистках, которые оставались на осаждённом холмском телеграфе до последней минуты, поддерживая связь с Японией, – а затем, сообщив, что война проиграна, все как одна проглотили ампулы с ядом.

– А вы знаете, что одна из девушек не умерла? Об этом даже у нас не все знают.

– Да? Но почему?

– Видимо, испугалась да как-то не так ампулу раскусила… Что-то вроде того.

– И что с ней стало? Вернулась домой или в России жила?

– Неизвестно…

Забираемся на портовый виадук. По левую руку причалил паром из Ванино. Цепочка пассажиров среднеазиатской наружности проходит таможенный контроль. У каждого на плечах по тяжеленному, в половину человеческого роста мешку.

– А это что за люди? – интересуется Мураками. – Носильщики?

Подыскиваю слова, чтобы объяснить наше понятие «мешочник».

– Что, вот так, мешок на спину – и через всю страну? – удивляется писатель.

– Ну да. Самолётом до Хабаровска, поездами до Ванино, и морем – сюда. Иначе до острова хорошие фрукты не добираются. Гниют, да и на транспорт расходы такие, что не заработаешь ни черта.

– С ума сойти…

По правую руку убегают до самого горизонта ветки железнодорожного полотна.

– Две трети железных дорог Сахалина – около 700 километров – японские узкоколейки, – говорит Ирина. – Кое-что на широкую колею переделывают – но в основном на юге, вокруг больших городов. Газ же и нефть, наоборот, добывают на севере. Поэтому здесь, в Холмском порту – единственная станция, где приходящим с материка товарным вагонам меняют шасси и пускают дальше по острову. Иначе никакое оборудование просто никуда не доедет…

– Сколько же лет этим дорогам?

– А это где как. Что совсем устарело – подлатывают время от времени. До сих пор ведь проще было японское ремонтировать, чем своё с нуля строить. Посмотрим, что дальше будет, – Ирина скептически усмехается. – Может, скоро на какой-нибудь «американский стандарт» перейдём…

* * *

Перед отъездом из города забираемся на местную смотровую площадку. Впереди море. Влево и вправо до горизонта – серый камень причальных стенок, полуржавые баржи и портовые краны образца 70-х годов. За спиной – сопки с облупившимися многоэтажками. Суровый, завораживающий пейзаж. Хоть и не совсем понятно, как во всем этом могут уютно жить люди.

Ирина тычет пальцем в небо над головой.

– Несколько лет назад прямо в этом небе должен был пролетать знаменитый дирижабль… Им-сан, как его звали-то? Который кругосветку совершал.

– Ой, не помню. «Цеппелин» какой-то…

– В общем, чтобы на него посмотреть, сюда, в Холмск понаехала куча иностранцев. Из Америки, Европы, но больше всего – из Японии. Журналисты с фотоаппаратами, видеокамерами, приборчиками какими-то…

– Ну и как? – уточняет Мураками. – Пролетел?

– Пролететь-то пролетел… Но в тот день с самого утра шёл дождь. А он летел над тучами, и никто его не увидел. Все только промокли до нитки. Так никто и не запечатлел эту страницу Истории. Только один холмский художник не растерялся, написал об этом картину. И её даже повесили в местном музее. Как часть истории города…

– И на этой картине, разумеется, тоже шёл дождь?

Отправляемся из Холмска в Невельск – и через десять минут въезжаем в совершенно мистический пейзаж. Кажется, будто именно на этой обочине устраивали свой маргинальный пикник сталкеровские инопланетяне. На протяжении километра вдоль дороги вздымаются из зарослей рыже-зелёного бурьяна останки неземного вида конструкций. Не похожие ни на какие другие развалины, встретившиеся нам до сих пор.

– Какие красивые руины! – восхищается остроглазый Цудзуки. – Что это было?

– А! – открывает один глаз задремавший было Им-сан. – С этим местом мы ровесники. А может даже и я чуть помладше буду… Это – японский бумажный завод. Фирма «Одзи» его ещё в 20-е годы построила. Всего таких заводов на Сахалине было восемь, и производили они 80 % всей бумаги в Японии. А работали на них корейцы. Дешевая рабсила, дешёвое сырье… За тридцать лет чуть не треть сахалинской ели повырубали! А когда японцы ушли, завод этот Советам достался. Русские здесь ещё целых пятьдесят лет бумагу делали! Только в конце 70-х всё и забросили.

– Хм… А чего ж забросили-то?

– Техника вконец устарела. Новую в Японии закупать денег нет, а на свой лад весь завод переделывать – так и вовсе нерентабельно. В общем, ни туда, ни сюда…

– Понятно, – кивает Мураками. – No future…

Приближаемся к Невельску – главной цели сегодняшней вылазки. Дорога – кромешный ад: на изнасилованном «КамАЗами» тракте наш бедный микроавтобус мотает так, как монгольским степям, я уверен, даже не снилось.

– А что, поезда на Невельск не ходят? – осторожно интересуется Мураками.

– Ещё года два назад ходили, – отвечает Ирина. – По японской ветке, вдоль берега. А потом поняли, что топливо не окупается, ветку и закрыли. Вот теперь и ездим кто на чём может…

– А вот в японские времена, – беззлобно вспоминает Им-сан, – эта самая ветка тянулась вдоль всего побережья. И через каждые десять километров встречались деревни, рыбацкие поселки. Люди жили – японцы, корейцы, русские, все вперемешку. Огороды возделывали, рыбу ловили. Ездили туда-сюда, торговали друг с дружкой, и все окупалось… Ох, давно это было…

Сивуч по-японски – «то́до». Или, если расшифровать иероглифы, «морская лошадь». Главной целью сегодня и была поездка к этим самым «лошадям». Не случайно мне вчера снилась Камбурова…

Невельск. Машина наконец останавливается, и мы выносим наши гудящие от двухчасовой вибрации чресла на волю. «Воля» состоит из бетонного причала на окраине Невельского порта и больше всего напоминает кладбище погибших кораблей из романа фантаста Беляева. Затиснутый меж двух ржавых барж крошечный маневренный катерок уже ждёт нас, покачиваясь на волнах. Хозяин катера, инспектор по охране морских биоресурсов Николай Петрович с помощником помогают нам забраться на борт. Отдаём концы, и катер направляется к знаменитому волнорезу – символу сахалинского туризма.

– Во всём мире, – перекрикивает Николай Петрович рев двигателя, – есть только два места, где можно так близко увидеть сивучей! Одно место – в Сан-Франциско, второе – у нас… Вы молодцы, вовремя приехали! Сейчас их тут около сотни, половина стада уже ушла. Звери приплывают сюда в феврале-марте, а к началу июля уплывают на зимнее лежбище – остров Манерон. Это между Сахалином и материком. Там они рожают детенышей… Так что, считай, ещё неделя – и вы бы не успели! Хотя в последние пару лет объявились с десяток лентяев – предпочитают переждать зимние шторма на волнорезе и не возвращаться на Манерон. Это неправильно, это меня тревожит! Потому что рожать они здесь всё-таки не собираются…

Постепенно его голос, как и рёв мотора, утопает в странном рычании. Волнорез приближается. А точнее – человек приближается к волнорезу. И зверь, понимая это, кричит.

Длинный, позеленевший от ила волнорез покрывает бурым ковром сотня сивучей. Двухметровых беременных самок ревностно охраняют четырёхметровые золотые секачи.

– С ума сойти! – кричит Мураками, выхватывает камеру и снимает своё кино, забыв обо всём на свете.

Катер нещадно качает, и, поскольку в таком Иерихоне всё равно ни черта не слышно, мне остаётся только следить, чтобы солнце японской литературы не свалилось за кормовой бортик высотой сантиметров в сорок.

Сбавляем ход до минимума и подплываем «на цыпочках».

Двадцать метров до стада. Юные самки и глупые детёныши заигрывают с катером, ныряя вокруг нас то в одиночку, то парами, и орут скорее из любопытства.

Десять метров. Секачи на волнорезе задирают голову и издают особо свирепый, низкочастотный предупреждающий рев.

– Всё! Отходим, дальше нельзя! – кричит из последних сил Николай Петрович. – Иначе секачи прикажут стаду спасаться, и они ломанутся в воду, калеча своих же детёнышей!

Отплыв немного назад, дрейфуем вдоль стада. Гляжу на Мураками: глаза блестят, разулыбался, бросил свою камеру и, ухватившись за поручни, смотрит влюблённо в морды зверей, что выныривают то и дело у самого бортика. Того и гляди, сейчас целоваться начнут. Одним словом, счастливый человек.

– А что с маленьким? – вдруг дергает меня за рукав Юми-сан. – Он что, болен?

На самом краешке стада, притулившись к стенке волнореза, затерялся меж камней сивучонок. Шея и грудь малыша в несколько витков перемотаны какими-то голубыми верёвками.

– В сеть замотало! – качает головой Николай Петрович. – Мы давно за ним наблюдаем, но он обречён! Чтобы ему помочь, пришлось бы подплывать к стаду, а это значит – покалечить больше зверей, чем спасти. До зимы не доживёт… Тело вырастет и само себя задушит.

– Какой ужас! – содрогается бедная женщина. – А может, его усыпить как-нибудь?

– Нельзя! Стадо всё замечает. Решит, что мы его убиваем, и пиши пропало…

– Ладно тебе, Юми-сан, – успокаивает её Мураками. – Природа, что поделаешь. Слава богу, человек не всегда её хозяин…

– Ну что? Возвращаемся? – Николай Петрович снова хватается за штурвал. – Долго нельзя, звери нервничать начинают!

– Да, конечно! Большое спасибо! – хором кричат по-русски Мураками с Цудзуки, довольные, как дети. А бедная Юми-сан со слезами на глазах всё машет рукой сивучонку.

ХРОНИКИ СУШЁНОЙ КАРАКАТИЦЫ:

В Невельске мы наняли крошечный катерок, забрались в него и отправились смотреть сивучей. Больше никому вокруг это было не интересно. Капитан катерка любезно свозил нас до волнореза и обратно, хотя на лице его ясно читалось: «Есть, конечно, вещи и позабавнее, ну да ладно. Деньги платите – можно и съездить».

То ли дело у нас: приблудился раз в сто лет одинокий тюлень – и вся Япония его целый год по телевизору разглядывает.

«А-а, сивучи… Ну да, есть такие», – говорят жители Невельска и живут себе дальше, сливаясь с природой.

С виду сивучи кажутся увальнями, но на самом деле это сильные и проворные звери до двух-трёх метров длиной. Отличные скалолазы. Если за вами когда-нибудь погонится сивуч, не советую спасаться от него на ближайшей скале.

– Ну вот… Может, хоть этой ночью увижу какой-нибудь сон? – задумчиво улыбается Мураками.

Из Невельска возвращаемся прямой дорогой – слава богу, не такой ухабистой и разбитой.

– К «Боингу» заедем? – спрашивает Ирина.

– А далеко?

– Рядом. Его же здесь, под Невельском сбили…

Минут через десять останавливаемся у небольшого холма. Подымаемся по белым крашеным ступеням. За аккуратной оградкой – площадка травы метров двадцать в квадрате. Траву, похоже, недавно постригали.

– Смотри-ка! – отмечает Мураками. – Кто-то за всем этим ухаживает…

Две тропинки в траве образуют заваленную набок букву «Т»: одна тропинка налево, другая прямо. Первая упирается в строгий камень с полметра в диаметре.

– Этот камень сюда японцы прислали, – говорит Ирина.

На отполированной, почти зеркальной поверхности аккуратными столбцами выгравировано несколько десятков имен. По-японски, по-английски и, кажется, по-французски.

Прямая же тропинка ведёт к аляповатой грубой конструкции метра в три высотой, напоминающей то ли колодезный ворот, то ли механический штопор для хилоруких домохозяек. Вокруг – ни надписей, ни табличек; ни слова на русском языке. Попади сюда случайный человек без провожатого – в жизни не догадается, куда его занесло.

– А этот памятник русские поставили, – продолжает Ирина.

– Странное сооружение… – задумчиво говорит Мураками. – Как будто из-под палки ваяли. Или впопыхах.

– Да, в общем, так оно и было, – кивает Ирина.

– А кто деньги давал?

– Корейская авиакомпания. Но не сами – Японский МИД заставил. Всё-таки из 269 погибших пассажиров 28 были японцами…

– А что же русские – вообще никакой инициативы?

– А у нас очень долго вообще не понимали, что произошло. Года, наверное, два или три. Чего только нам ни сообщали! Никто не знал, чему верить.

– Но теперь-то, столько лет спустя, что люди обо всём этом думают?

– Да ясно что… Вояки проворонили, что самолёт по ошибке к нам залетел. А когда улетать начал, наказания испугались. За то, что проворонили. Вот и пальнули вдогонку. Тем более, что он на вызов не отвечал…

– Ну и что же, что не отвечал. Нельзя же из-за этого пассажирские самолеты расстреливать!

– Это нам с вами кажется, что нельзя. А тем, кто за погоны свои дрожал, казалось, что можно… Они же до сих пор кричат, что тогда сразу два самолета сбили. Один пассажирский, а другой – шпион. Может, и правда… А слушать всё равно противно.

Постояв-помолчав, возвращаемся в машину и едем-таки домой.

– А я слышал, тот начальник, что команду стрелять давал, и сейчас ещё жив, – говорит Мураками. – Интересно, что он сейчас делает?

– На пенсию вышел, наверное, – пожимаю плечами я. – Клубнику на даче выращивает. Не удивлюсь, если скоро книжку напишет. По заказу каких-нибудь американцев. У нас сейчас много таких… мемуарщиков, после развала Союза. Бестселлер – он и в Африке бестселлер!

– Хм-м, – только и говорит писатель. И вглядывается в синюю даль за окном.

ХРОНИКИ СУШЁНОЙ КАРАКАТИЦЫ:

Советские «Миги», расстрелявшие корейский KAL-007, вылетали с базы под Невельском. А потом та же база занималась поиском тел погибших на поверхности моря. По этому случаю поодаль от города поставили небольшой памятник и мемориальную доску с именами всех погибших. Памятник совсем неказистый, на отшибе, проедешь мимо – и не заметишь. Казалось бы, такая большая трагедия, столько шума было, можно и посолиднее что-нибудь соорудить. Но, возможно, пока сахалинцам не очень хочется бередить раны прошлого, не знаю…

* * *

Ужинать сегодня решаем в самом крутом японском ресторане города, «Фурусато».

Дизайн заведения хоть куда – монументально, аки токийский храм Мэйдзи, цены – тоже. Столы просто гигантские, и разговаривать приходится громко, иначе просто ничего не услышать сквозь музыку, да ещё и за метр друг от друга.

На наших глазах разыгрывается сцена в духе сказок Киплинга: метрдотель, тоскующая дама бальзаковского возраста, пытается сжить со свету юную, явно только что нанятую официантку. Увидав, что мы единственные за вечер японцы, бросает дитя «на копья» – и девочка приближается к нашему столику, дрожа как осиновый лист. В мудрёном трёхъязычном меню бедняжка путается, словно в таинствах первой ночи. К чести японцев, те мгновенно оценивают ситуацию.

– Да вы не волнуйтесь, – спасает девочку сердобольный Цудзуки. – Чёрт с ними, с названиями! Дайте нам по крабу на каждого, сырой рыбы побольше – и водки одну бутылку. А дальше уж мы сами разберёмся!

Русскую водку «Флагман» Мураками пьёт задумчивыми глоточками с интервалами в две минуты. И после каждого глоточка неторопливо оглядывает зал.

– А что, японские рестораны в России посещают только бизнесмены?

Я смотрю по сторонам. И действительно: за каждым столиком сидит по парочке лиц исключительно мужского пола в дорогих костюмах. Все говорят вполголоса «с такими заговорщическими интонациями, словно обсуждают план покушения на Дарта Вэйдера». А прямо перед нами команда молодых русских яппи «обрабатывает» рыжемордого англосакса, подливая ему саке и натянуто смеясь на пластмассовом английском наречии.

– Просто сегодня будний день, – говорю я не очень уверенно. – Наверное, в конце рабочей недели они приводят сюда и женщин…

– Хорошо, если так, – кивает писатель.

ХРОНИКИ СУШЁНОЙ КАРАКАТИЦЫ:

Мураками: Русское караоке – это нечто! Сидишь в ресторане гостиницы, а перед носом – махина с колонками. Жуешь свой стейк, а у тебя из-за спины вдруг поднимается здоровенный мужик и запевает русский романс… Сильное зрелище.

Цудзуки: Да уж… Чуть уши не лопнули.

Ёсимото: С ним какая-то молодая любовница сидела, секретарша или что-то вроде. Всё ему глазки строила. Вот он и пел для неё – с чувством, изо всех сил…

Цудзуки: Похоже, у русских в голове еда как-то с музыкой сильно связана.

Мураками: Это точно. Куда ни зайдёшь перекусить – непременно громкая музыка играет. В основном неизвестная – русский рэп или евробит не понять какой эпохи…

Ёсимото: И обязательно – огромный экран в углу.

Цудзуки: А во всех ресторанах – интимные сумерки. В меню ни буковки не разберёшь. Хотя зачем? Всё равно ведь не понять, что написано…

Возвращаемся на такси.

– У-у-у, лав-ту-лав ю бэйби… – томно выводит старушка Донна Саммер.

– Ого, – удивляется Мураками. – Люди ещё диско слушают! С ума сойти… А всё-таки – панки на Сахалине есть?

Спрашиваем водителя, парня лет двадцати пяти.

– Да не! – смеётся тот. – Какие панки! Так… Дома соберутся по три-четыре человека, водки попьют, побузят немножко… Климат у нас не тот! Метели, тайфуны, наводнения. Всем работать надо. Особо не попанкуешь…

– В самом деле, – удовлетворенно кивает Мураками.

День 4: Тунайча – Симау (3 июля)

С утра отправляемся на рыбалку. Забираемся за озеро Тунайча, на песчаные косы ближе к мысу Симау. Находим подходящую речку, выгружаемся и разбиваем простенький лагерь.

Каждый получает по здоровенному удилищу. Водитель Сергей насаживает первого червяка. Юми-сан с перекошенным от сострадания лицом наблюдает за этой операцией.

– А что, без червяка нельзя?

– Можно, – очень серьёзно говорит Мураками. – Особенно если не хочешь ничего поймать.

– Ну я всё равно попробую…

Следующие два часа проходят в режиме slow motion. Все разбредаются вдоль речки, выбирая запруды поглубже. Мураками пристраивается под берёзкой у тихой заводи и замирает в позе Читающего Будды. Метрах в двадцати от него Юми-сан водит голым крючком по камушкам на дне и что-то ласково бормочет себе под нос. В полукилометре от нас шумит море. Чистый дзэн…

Через полчаса водитель Сергей вытягивает увесистую форельку величиной с ладонь.

Мураками вздыхает.

Ещё через полчаса водитель Сергей вытягивает форельку величиной с пол-ладони.

Мураками вздыхает.

– Мураками-сан, да у вас просто место неудачное! – утешает Сергей. – Пойдёмте вверх по реке!

– Да тут, похоже, дело не в месте… – обречённо качает головой Мураками.

Ещё через полчаса с крючка Мураками срывается рыба неопознанной породы и неизвестной величины.

– Вот так! – философски констатирует он. – Ушла моя рыба… Или это я сам её отпустил?

ХРОНИКИ СУШЁНОЙ КАРАКАТИЦЫ:

Сегодня мне сказали: «Пойдём на рыбалку!» и вручили удочку, а также несколько червячков. Не хочу скромничать, но за всю жизнь я ни на одной рыбалке ничего приличного не поймал. Как, разумеется, и на этот раз. То есть – вообще ни рыбки.

Однако сидеть, опустив ноги в прохладную речку, и глядеть, как течёт вода, – занятие само по себе замечательное. Как утверждают нейрофизиологи, человек, долго глядящий на красивую водную гладь, перестаёт думать сложные мысли. Ибо сам мозг больше не видит нужды поддерживать этот мудрёный процесс. Похоже, речная вода Сахалина обладает повышенным биополем для подобной психологической самоочистки.

Но в целом Сахалин – безусловно, рыбацкий рай. Хоть я и знаю, что на это всегда отвечают истинные рыболовы…

Убедившись, что день сегодня не рыбный, сматываем удочки и идём искать краба. Полдень, самый отлив: забреди в море хоть на полкилометра, воды всё равно по щиколотку. Точнее, даже не воды, а серо-буро-зелёной морской травы, от которой над бухтой поднимается терпкий, густой запах йода. Ступать по водорослям босиком – одно удовольствие.

– Погуляйте, погуляйте… – приговаривает Им-сан, вороша ламинарии самодельным багром-крабоискателем. – Кто по этой травке гуляет, потом целый год не болеет. Иммунитет! За такой массаж на мировых курортах бешеные деньги платят! А у нас тут ходи-броди сколько душе угодно… Только шагайте осторожно! А то можете на краба наступить!

Очень скоро набредаем на краба. Потом на ещё одного. Зверюги небольшие, но увесистые. Всеобщему восторгу нет предела. Юми-сан берёт одного, относит в сторонку, долго о чём-то с ним разговаривает, потом опускает обратно в воду.

– Спасибо, Ка́ни-са́ма, – доносится до меня. – Уж простите, что мы вас всё время едим…

– Ну, что? – бодро спрашивает Им-сан. – Этих будем варить? Или у рыбаков по дешёвке купим?

– Пожалуй, лучше у рыбаков, – решаю я, косясь на бедную женщину.

У рыбаков, раскинувших сети в километре от нас, приобретаем одиннадцать колючих зверюг за пятьдесят рублей и несём «добычу» в лагерь. Там над костром с шашлыками уже колдует неутомимый Цудзуки. Мураками, впрочем, от мяса отказывается. Заявив, что подождёт, пока сварятся крабы, убредает к морю и долго гуляет в одиночестве по кромке прибоя.

ХРОНИКИ СУШЁНОЙ КАРАКАТИЦЫ:

Только отьедешь за город – сразу оказываешься в совершенно диких местах. Ни домов вдоль дорог, ни судов в море – огромная Природа как она есть. Даже на побережье очень много цветов – клевера, ландышей, одуванчиков, над которыми порхают огромные бабочки. Вокруг так и носятся стайками ласточки. А далеко на горизонте белеет башенка маяка.

– Этот маяк японцы построили, ещё до войны, – рассказывает местный рыбак, пришедший к отливу за крабом. – Так и пользуемся им до сих пор. Японцы хорошие маяки строят. Всё продумают, чертежи нарисуют, а потом уже строят, один раз и на века. Не то что русские – наворотят как попало, а потом переделывать приходится…

Он качает головой и ворошит багром морскую траву под ногами. Крабы прячутся в гуще водорослей, затаив дыхание, точно древние инстинкты в глубинах нашего подсознания.

– Поздравляю! Сейчас мы втроём съели примерно тысячу долларов, – объявляет Цудзуки, окидывая сытым взглядом кучку пустых хитиновых ног на столе. – По японским ценам, разумеется…

– Да уж, – соглашается Мураками. – Годовую норму японца по поеданию крабов я сейчас перевыполнил.

Одиннадцать панцирей, каждый с распахнутую ладонь, алеют в траве то ли скальпами поверженного врага, то ли коллекцией самурайской геральдики. Юми-сан собирает их один за другим в пакет и идёт мыть на речку.

– Дома из них какой-нибудь дизайн смастерю, – говорит она. – Иначе никто не поверит, что мы столько съели.

Мураками снова уходит к прибою, ложится на песок и закрывает глаза.

– Может, ему нехорошо? – пугается Ирина.

– Да нет, – говорю я. – По-моему, как раз наоборот…

Очень тихо. Только прилив, набирая силу, шуршит волнами. Пахнет йодом и крабами. Автор «Кафки на пляже» лежит на сахалинском взморье и, похоже, не торопится никуда уходить.

ХРОНИКИ СУШЁНОЙ КАРАКАТИЦЫ:

– Для краба у нас два сезона, – говорит рыбак. – Или сейчас, в июле, или в середине зимы. К зиме вода замерзает накрепко, лунки сверлим. Повозиться, конечно, приходится. Но зимой он как раз самый вкусный. Мясо от холода плотное, сочное. Приезжайте в январе, сами попробуете…

Хороший там маяк или не очень – издали не разобрать, но пейзаж фантастический. Я долго смотрю на этот маяк. Очень тихо. Я ложусь на песок – и чувствую, что наконец-то добрался до края света. Нащупываю у себя внутри кнопку, выключаю тело и растворяюсь в абсолютной тишине.

«А ведь только здесь, на Сахалине, мне и удалось как следует отключиться! – проносится в голове. – Хотя, казалось бы, куда меня на свете ни заносило…»

Я закрываю глаза и думаю о зиме. О крабах, застывших в молчании под толщей угрюмого льда. И о том, как им, наверное, холодно.

Утро 5-го дня: Корсаков – Вакканай (4 июля)

Раннее утро, Корсаков, очередь на паром. Следом за нами – странного вида японское существо: полуженщина-полумужчина лет пятидесяти, в очках с толстенными линзами, в пёстрых нелепых шортах до колен и с сиреневой шевелюрой то ли от Боба Марли, то ли от Анджелы Дэвис.

– О, – говорит Цудзуки. – Мы же с ней в Южный на одном самолёте летели!

– Наверное, это всё-таки мужчина, – предполагает Юми-сан.

– Факт, мужчина, – говорю я. – Его вчера в новостях по телевизору показывали.

– Тоже, наверное, писатель какой-нибудь? – гадает Цудзуки. – Или художник? Весь разноцветный такой…

– Ни то ни другое. Он из «Ротари-клуба» префектуры Хоккайдо, привозил коляски для сахалинских инвалидов.

– Вот, Цудзуки-кун, – мрачно говорит Мураками. – Ездят же люди. Серьёзные дела делают. Не то что мы, бездельники…

Прощаемся с нашей сахалинской командой. Дарю Ирине купленную в Южном «Страну Чудес без тормозов». А Мураками подписывает: «NPNHE OT XAPYKN».

– Правильно? – спрашивает у меня.

– В общем, да… – киваю я. – Кому надо, поймёт.

– Ну, теперь уже в августе приезжайте! – приглашает Им-сан. – На горбушу пойдём! А сейчас ещё не сезон, сами видите. Ни одной рыбки не поймали…

– Зато одну отпустил! – улыбается Мураками. – Что там, интересно, сейчас поделывает Моя Сахалинская Рыба?

Вакканай – Токио, июль 2003 г.