Глава третья

Все сложно

В современном мире Интернета мало найдется загадок столь темных, как статус «все сложно» в «Фейсбуке». Что же означает «все сложно»? Что вы находитесь в сексуальных отношениях без взаимных обязательств? Или у вас много партнеров? Означает ли это, что вы в процессе сближения или разрыва, но не знаете, чем все обернется? Или, может быть, вы кому-то изменяете? Так или иначе, если человек ставит себе статус «все сложно» в социальной сети, где более миллиарда пользователей, то напрашивается на вопросы – и, возможно, оставляет за собой возможность отвечать как можно туманнее и двусмысленнее. Хочешь напустить таинственности – смело ставь статус «все сложно»!

Скорее всего, и в разговорах о человеческом мозге вы то и дело слышите «все сложно» или какие-то синонимы этого выражения. Ведущий нейрофизиолог Кристоф Кох, руководитель передового Института Аллена по изучению мозга, назвал мозг «самым сложным объектом в известной Вселенной». Его убеждения разделяет бесчисленное множество ученых. Нейробиолог и автор бестселлеров Дэвид Иглмен иронически замечает: «Если бы наш мозг был настолько прост, чтобы его можно было понять, у нас не хватило бы ума понять его». «По сложности с ним не сравнится ни один компьютер и даже вся глобальная сеть коммуникаций», – писал журналист Ален Андерсон на страницах еженедельника «Economist». «Мы никогда не поймем, как устроен мозг. Это самое сложное во Вселенной», – заметил Робин Мюррей, один из самых выдающихся британских психиатров, когда выступал на радио ВВС в 2012 году. И, как еще 300 лет назад говорил великий французский философ Вольтер, «человеческий мозг – сложный орган, наделенный чудесной способностью давать человеку возможность находить предлоги, чтобы продолжать верить в то, во что ему угодно верить».

Может статься, сложность мозга как таковая и в самом деле позволяет нам оправдать некоторые устоявшиеся представления? Если мы не хотим подвергать сомнению свои концепции сознания, индивидуальности и свободы воли, то нет лучше места, где спрятаться, нежели в лабиринтах мозга. А кроме того, утверждения, что мозг немыслимо сложен, оставляют место для немыслимых способов воздействия на познание и способны оправдать ненаучные подходы к пониманию сознания. «Чем сложнее система, тем настойчивее напрашивается вывод, что ее создали намеренно», – заявляет один сотрудник Института исследований сотворения мира, где продвигают псевдонауку на основе библейских текстов.

Когда мы поэтизируем сложность мозга, это, конечно, повышает интерес к нейробиологии и способствует финансированию исследований мозга. А вероятно, это просто констатация факта. Так или иначе, упор на сложность мозга приводит к тому, что этот орган дистанцируется от менее загадочных аспектов мира природы, в том числе и от биологии остального организма. В этой главе мы воздадим дань уважения чудовищной сложности мозга, но при этом убедимся, что значение этой сложности зачастую переоценивают. Нам следует осознавать, что мозг и правда очень сложен, но при этом нельзя отказываться от биологически обоснованных представлений о нем.

* * *

Мистическое в сочетании со сложным интересовало нас и в те времена, когда мозг был еще не очень знаменит. Легендарный индийский мудрец Вьяса описывал небесные тела как космического дельфина, у которого во рту Марс, на хвосте – Сатурн, на груди – Солнце, а в уме – Луна. Брюхо дельфина – это «небесный Ганг», поток внеземного сияния, отражающий земной блеск священной реки индуизма. С точки зрения древних греков, брюхо дельфина было белесой полосой под названием «Галаксия»; в современный язык это слово проникло через латинский перевод «Via Lactea» – мы зовем белую дорожку на ночном небе «Млечный Путь». Согласно греческой мифологии, это след от молока, которое пролила Гера, когда оттолкнула от своей груди младенца Геракла. Впрочем, наблюдатели всего мира столетиями размышляли над тем, что Млечный Путь, возможно, не просто дымчатое пятно на ночном небосводе. Ибн Баджа, арабский ученый XI века, пророчески предположил, что Млечный Путь соткан из света множества «неподвижных звезд, которые почти касаются друг друга». Однако непосредственно пронаблюдать зернистость Млечного Пути удалось лишь под конец европейского Возрождения. «Третьим предметом нашего наблюдения была сущность или материя Млечного Пути. При помощи зрительной трубы ее можно настолько ощутительно наблюдать, что все споры, которые в течение стольких веков мучили философов, уничтожаются наглядным свидетельством, и мы избавимся от многословных диспутов. Действительно, Галаксия является не чем иным, как собранием многочисленных звезд, расположенных группами». Когда Галилей вгляделся в небо при помощи своих оптических изобретений, которые произвели настоящий переворот в ходе научного прогресса, то различил везде, куда ни нацеливал телескоп, множество мелких звезд. Это колоссальное открытие дало человечеству точку отсчета, чтобы судить о масштабе и сложности Вселенной и мира природы.

Нервная система, впрочем, не галактика и свою сложность выказывает лишь тогда, когда перетасуешь линзы телескопа и вглядишься в нее в микроскоп. Одним из первых исследователей микроскопической структуры мозга стал чешский анатом Ян Пуркине (Иоганн Пуркинье в принятой тогда немецкой транскрипции), который в 1838 году сообщил о своем открытии нейронов мозжечка, которые теперь носят его имя. На собственноручных зарисовках ученого клетки Пуркинье похожи на крошечные переспелые луковки – из каждой торчат одна-две стрелки, которые загадочно и многозначительно уходят в никуда. Поскольку оптические приборы того времени были довольно грубыми, Пуркинье смог разглядеть лишь эти клетки – одни из самых крупных в мозге. Луковицеобразные формы, которые он рассматривал, были телом («сомой») нейрона, самой толстой частью клетки, около сотой миллиметра в поперечнике.

Лишь в конце XIX века, когда появились усовершенствованные системы линз и методы подкрашивания препаратов, ученые разглядели, куда уходят луковые стрелки, и ответ всех потряс. Из каждой клетки Пуркинье исходят целые заросли из тысяч ветвящихся волокон – так называемых дендритов, каждый из которых совсем тоненький, но суммарный их объем превосходит объем сомы клетки во много сотен раз. А кроме того, у каждого нейрона Пуркинье есть один длинный корень – аксон, уходящий в мозговую ткань больше чем на 2 см. Подобная изысканная архитектура типична для всей нервной системы, и самое известное свидетельство этого – подробные рисунки нейроанатомов Сантьяго Рамон-и-Кахаля и Камилло Гольджи. Но даже восхитительно-хитроумное устройство отдельной нервной клетки практически меркнет на фоне того, сколько таких клеток в человеческом мозге.

Сложность и в самом деле часто сводится к числам. Личная жизнь Дон Жуана, героя оперы Моцарта, сложна именно потому, что у него было 2065 любовниц, о чем в смятении узнает заглянувшая в его бумажник пассия, – об этом повествует ария «Каталог всех красавиц». (Представьте себе, как это отразилось бы на странице Дон Жуана в Фейсбуке.) Детектор субатомных частиц АТЛАС, позволивший непосредственно зарегистрировать неуловимый бозон Хиггса, сложен потому, что у него около 100 миллионов каналов вывода данных, а создавала его более пяти лет команда примерно из 300 физиков. Этот детектор обрабатывает в секунду порядка миллиарда событий, каждое из которых генерирует около 1,6 мегабайт данных. Теперь мы знаем, что «Млечный Путь» Галилея состоит примерно из 300 миллиардов звезд, а во всей Вселенной, вероятно, в 200 миллиардов раз больше, то есть всего получается около 70 миллиардов триллионов (семерка и 22 нуля). Расхожее выражение астронома Карла Сагана «миллиарды и миллиарды» едва ли воздает должное подобным количествам. Разве может мозг сравниться с такими высотами?

Выразить сложность мозга наглядными цифрами и в самом деле очень и очень трудно. Самым очевидным было бы пересчитать клетки, но эти стандартные методы анализа тканей не позволяют установить точное число клеток во всем мозге. Поэтому бразильский нейрофизиолог Сузана Эркулану-Озель, поставив перед собой эту задачу, была вынуждена изобрести особую процедуру. Ее лаборатория получает мозг недавно умерших испытуемых и при помощи сочетания едких химикатов и механического дробления превращает его в слизистую вязкую жидкость. После такого разрушения, как ни странно, сохраняется важная часть каждого мозга – ядра клеток, содержащие ДНК всех клеток; кроме того, по ядру можно определить, какая это была клетка – нейрон или глиальная. Затем исследователи вычисляют плотность ядер в заданном объеме слизистого вещества, полученного из мозга, и по ней определяют количество клеток, составлявших растворенный орган. Эркулану-Озель и ее коллеги при помощи этого метода установили, что в среднем человеческий мозг состоит из 171 миллиарда клеток, из которых примерно половина – нейроны.

Чтобы оценить количество синапсов, требуется гораздо более трудоемкая процедура. Ученые тщательно окрашивают образцы взятой посмертно ткани мозга металлическим красителем, который особенно хорошо пристает к синапсам. Затем ткань мозга рассекают на тонкие слои, каждый меньше тысячной доли миллиметра в толщину, и изучают срезы при увеличении в 50 тысяч раз под электронным микроскопом. Подсчитав таким образом синапсы в большом количестве репрезентативных срезов, ученые экстраполируют результат и получают среднее количество синапсов в отделах мозга, откуда были взяты срезы. Такой процесс показывает, что в коре человеческого головного мозга может быть до 10 тысяч синапсов на каждый нейрон.

Что говорят такие количества клеток и синапсов о способностях мозга? Если мы ненадолго позволим себе согласиться с упрощенческой аналогией «мозг-компьютер» и представим себе, что каждый синапс сравним с компьютерным битом – переключателем, у которого есть две позиции, 1 и 0, в зависимости от того, активен синапс или неактивен, – получится, что мозг может хранить 100 тысяч гигабайт памяти, примерно столько, сколько нужно на 20 тысяч полнометражных фильмов в современном высоком разрешении (чтобы осознать масштабы, представьте себе, что к вам в голову целиком помещается «Netflix»). Но мозг – не жесткий диск, его обширный запас синапсов применяется в основном для передачи данных между клетками, а этот процесс меняет еще и силу каждого синапса. Многие синапсы задействуются и «обновляются» несколько раз в секунду. Так что держать в голове «Netflix» все-таки невозможно, но триллионы синапсов у вас в мозге способны обеспечивать куда более динамичные и разнообразные функции, чем устройство, способное хранить столько фильмов.

На уровне клеток и синапсов сложность мозга значительно нарастает из-за микроскопической Вселенной хитроумных элементов, составляющих каждую клетку. Каждая клетка несет 35 000 генов, которыми природа снабдила нас, людей. В разных структурах мозга профиль экспрессии генов (какие гены включены, а какие выключены) существенно разнится; у мышей одни лишь паттерны экспрессии генов позволяют нам идентифицировать более 50 смежных областей и подобластей мозга. Каждая клетка мозга содержит также многочисленные органеллы, субклеточные структуры, которые выполняют задачи вроде хранения генетического материала и утилизации отходов. Среди органелл в мозге особенно распространены митохондрии, «клеточные энергоустановки»; они потребляют около 20 % всего запаса энергии, расходуемой организмом. Если перейти на масштаб еще меньше, окажется, что в мозге содержится бесчисленное множество биоактивных молекул. Среди важных разновидностей этих молекул и около сотни нейромедиаторов и нейромодуляторов, о которых мы говорили в предыдущей главе, и крупные биологические молекулы, например, белки и ДНК, играющие в пределах каждой клетки весьма специфические роли. В сумме молекул в мозге больше, чем звезд во Вселенной, – их буквально миллиарды миллиардов миллиардов.

Однако многие нейрофизиологи скажут, что сложность мозга гораздо нагляднее видна не в количестве его компонентов, а во взаимодействиях между ними. В ведре воды молекул больше, чем в мозге, но поскольку все молекулы в ведре имеют одну и ту же скучную формулу H2O, в нем возможно лишь относительно небольшое количество взаимодействий нескольких конкретных типов. Биомолекулы мозга, напротив, обладают самыми разными структурами со множеством деталей и вступают в избирательные взаимодействия с определенными наборами других молекул в зависимости от их формы. Если каждый тип молекул в мозге обозначить точкой, а каждое взаимодействие – линией между парой точек, в результате получится огромный пушистый клубок пересекающихся линий, и для его интерпретации понадобится сложный вычислительный анализ.

Сложность молекулярных взаимодействий в клетках наблюдается во всех органах в организме, однако в мозге есть и дополнительный уровень сложности, характерный только для него, – это взаимодействия между клетками. Благодаря тоненьким аксонам и дендритам нейронов, а также влиянию астроцитов, которые запускают самые разные клеточные процессы по своим отросткам, клетки мозга способны дотягиваться и дотрагиваться до множества разных клеток одновременно. У отдельных нейронов таких отростков бывают сотни, и они действуют словно провода, передающие электрические импульсы. Аксоны, переносящие информацию из одной части мозга в другую, достигают нескольких сантиметров в длину и составляют светлую сердцевину мозга под корой – белое вещество. По некоторым оценкам, общая длина нервных волокон в белом веществе у нормальных взрослых превышает сотню тысяч километров – это в два с лишним раза больше окружности Земли, больше суммарной длины федеральных автострад на всей территории США. Если же взять, к примеру, печень, мы обнаружим, что клеток в ней столько же, сколько в мозге, однако связи между ними значительно ограниченнее. Клетки печени компактны и контактируют лишь с десятком непосредственных соседок в ткани. Они живут в эпоху до шоссе и телефонов по сравнению с клетками мозга, обитающих в эру Интернета.

Задача составить схему всех связей между клетками мозга испугает даже Геракла от науки, однако именно этим занимается сравнительно новая отрасль нейрофизиологии – коннектомика. Ученые, занимающиеся коннектомикой, применили те же процедуры, что и для подсчета синапсов при помощи электронного микроскопа, только на огромных масштабах. Они исследовали не отдельные ультратонкие срезы мозговой ткани, а систематически изучали каждый срез (каждую клетку, каждый синапс) в целых блоках ткани. Поскольку это очень трудно и стоит очень дорого, пока что были проанализировали только блоки объемом меньше кубического миллиметра, однако в результате уже появилась новая информация о межклеточных контактах.

Одну из первых статей по коннектомике опубликовали Уинфрид Денк, Себастьян Сеунг и их коллеги. Статья посвящена анализу маленького образца сетчатки глаза мыши; хотя сетчатка, строго говоря, не является отделом мозга, анатомически она очень близка к мозговой ткани и тоже считается частью центральной нервной системы. Ученые применяли и автоматические методы обработки данных, и анализ изображений вручную (он занял 20 тысяч часов, к счастью, распределенных на несколько человек) и выделили в блоке ткани сетчатки 840 нейронов. Каждый нейрон контактировал в среднем со 150 другими клетками – примерно столько, сколько «френдов» у типичного пользователя Фейсбука. Только подумайте, сколько возможных контактов получится, если обобщить это число на все 100 миллиардов нейронов в мозге человека: если каждый из нейронов может контактировать со 150 случайно выбранными партнерами, значит, для каждой клетки возможно около 101389 конфигураций (единица с 1389 нулями). По сравнению с этим числом меркнут все числа, с которыми мы сталкиваемся в живой природе, даже число атомов в известной Вселенной, как полагают, составляет всего 1080 (единица с 80 нулями) – сущий пустяк. Конечно, рассчитывать конфигурации подобным методом – очень произвольный подход к изучению структуры мозга, однако результат все же показывает, как поразительно многообразны паттерны связности между клетками мозга, по крайней мере, теоретически.

* * *

Когда задумываешься о числовом выражении невероятной сложности мозга, легко поддаться на соблазны сакрализации мозга. Мы пасуем перед его хитросплетениями и готовы признать, что мозг – это загадка под покровом тайны в ореоле мистицизма. Нам уже не очень важно, что создало мозг – высшая сила или эволюция; вопрос в другом – как разобраться в его механизмах? Если у нас возникает искушение оставить надежду когда-нибудь понять, что такое мозг, и выяснить, каковы его чудесные способности, то, вероятно, мы просто считаем, что задача разом охватить деятельность миллиардов клеток, триллионов связей и октильонов молекул попросту не по силам человеческой изобретательности. Но отчаяться мы еще успеем, а пока зададимся вопросом, в какой степени астрономические количества клеток и связей в человеческом мозге необходимы для объяснения его функционирования. Если отлить из ведра воды одну каплю, разницы никто не заметит, более того, мы можем описать содержимое ведра в физических терминах, не имеющих отношения к отдельным капелькам. А если так, возможно, стоит спросить, в какой степени отдельные клетки и их связи влияют на функционирование мозга в целом?

На этот вопрос есть несколько ответов, отчасти неожиданных. Один из них опирается на размеры мозга. Нормальный объем мозга у взрослых людей колеблется в пределах 50 % – от литра до полутора. При этом объем мозга лишь слабо коррелирует с интеллектом – по подсчетам ученых, он отвечает лишь за 10 % вариабельности IQ. Иногда различия в объеме мозга объясняются разницей в плотности клеток, однако размер коррелирует и с отклонениями в общем количестве клеток мозга, по крайней мере, у мышей, для которых доступны такие данные. Так что вероятно, что размеры мозга у людей значительно различаются и из-за количества содержащихся в них клеток и связей, но эти отклонения лишь слабо влияют на ментальные функции. Колебания количества мозговых клеток могут быть связаны и с возрастом, и с болезнями, и это зачастую не оказывает видимого воздействия на когнитивные способности. При нормальном старении объем мозга снижается примерно на 0,4 % в год, а при болезни Альцгеймера, даже до постановки диагноза, – более чем на 2 % в год. Напрашивается мысль, что человек может пережить гибель миллиардов клеток мозга и при этом ощущать разве что легкие когнитивные расстройства. Как видно, не все клетки мозга сакральны.

Особенно ярко видно, что отсутствие нервных клеток может компенсироваться, на примере редкого и весьма примечательного врожденного дефекта. В 2014 году в одну китайскую клинику обратилась женщина 24 лет с жалобами на тошноту и головокружение. В прошлом у этой женщины наблюдались сложности с чувством равновесия, а ходить и говорить она научилась сравнительно поздно – к семи годам. Когда врачи провели сканирование ее мозга, оказалось, что у нее нет целого отдела мозга – мозжечка. Мозжечок влияет на чувство равновесия и координацию движений, к тому же плотность клеток в нем особенно велика – мозжечок составляет всего 10 % массы мозга, но содержит 80 % нейронов, и в данном случае их просто не было! Тем не менее эта женщина прожила без мозжечка почти четверть века, вышла замуж, родила ребенка и вела относительно нормальную жизнь – у нее лишь был «слегка сниженный интеллект и двигательные расстройства средней степени».

Радикальные нарушения целостности мозга могут быть и следствием хирургических операций для лечения эпилепсии. В самых тяжелых случаях врачи иногда решаются на удаление целого полушария головного мозга. Эта опасная процедура ставит под угрозу жизнь больного и почти всегда приводит к параличу противоположной стороны тела. Но в остальном удаление огромного куска мозга переносится на удивление легко. Группа хирургов в Медицинской школе Джонса Хопкинса провела за 30 лет 58 операций гемисферэктомии у детей. Впоследствии они писали: «Мы потрясены тем, что после удаления половины мозга – причем любой половины – по всей видимости, полностью сохраняется память, а также личность ребенка и чувство юмора». Эти результаты тем примечательнее, что, в отличие от мозжечка, области мозга, удаляемые при гемисферэктомии, теснейшим образом ассоциируются с когнитивными способностями человека и особенно хорошо развиты у людей по сравнению с другими животными. Такие примеры показывают, насколько все в голове избыточно. Оказывается, огромные участки мозга могут отсутствовать или отмереть, их можно удалить – и все это никак не скажется на важнейших сторонах личности и мышления.

* * *

Даже если в мозге человека не хватает 80 % нейронов, он сохраняет множество компонентов, ведь что такое несколько десятков миллиардов клеток, если в твоем распоряжении осталась еще сотня миллиардов? Искалеченный, изуродованный мозг – будто страна, пережившая войну или голод. Население резко сократилось, но по порядку величины мозг остался таким же, как любой здоровый, и резонно предположить, что многие биологические механизмы остались нетронутыми. Все, что сохранилось в поврежденном мозге, по-прежнему чудовищно сложно, и эта сложность, вероятно, нужна для восприятия и когнитивных процессов. Но можно ли удалить еще более массивные части мозга, не пожертвовав основными аспектами его функционирования? Сейчас нет никаких способов определить, каким минимумом частей может обойтись человеческий мозг, чтобы продолжать работать, но можно сделать некоторые выводы на примере наших родственников по эволюционному фамильному древу. Если рассмотреть других животных, можно задаться вопросом, требуют ли когнитивные способности миллиардов нейронов. На этот вопрос природа, похоже, отвечает однозначно: нет.

И маленький мозг способен обеспечивать весьма разумное поведение, что доказывают наши кузины-птицы, невзирая на расхожее выражение «птичьи мозги» или «куриные мозги». Вот и Христос, как известно, пренебрежительно замечал: «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы» (Матф. 6:26), однако сами птицы это опровергают, демонстрируя незаурядные умственные способности: некоторые виды птиц производят действия, очень напоминающие сбор урожая и создание запасов зерна, тем самым показывая, что умеют и запоминать, и строить планы, и стратегически мыслить. Интереснейший пример такой рассудочной деятельности у приморских ворон зафиксировал выдающийся натуралист Чарльз Абботт в 1883 году. «Я несколько раз своими глазами видел, как вороны разбивают раковины мидий, бросая их с большой высоты, – писал он. – Причем сброшенные раковины они не трогали, пока не возвращались воды прилива, отчего ловить рыбу становилось невозможно, и тогда птицы спешили попировать результатами своих разумных трудов. Как ни удивительно, вороны осознавали природу приливов и… умело пользовались этими знаниями». Вообще говоря, члены семейства врановых, в которое входят и во́роны, и сороки, и вороны, которыми так восхищался Абботт, проявляют незаурядный ум, практически неслыханный для животных, не относящихся к отряду приматов. Доказано, что врановые предвкушают события в будущем и готовятся к ним, изготавливают и применяют орудия труда, узнают людей на улице и самих себя в зеркале. Ворон-пророк из стихотворения Эдгара По, сорока-воровка из одноименной оперы Россини, умная ворона, додумавшаяся, как попить воды из глубокого кувшина, в одной из самых известных басен Эзопа – все это дань уважения поразительным умениям этих птиц. Проницательностью славятся и попугаи. С древнейших времен их прославляли за способность общаться словами и знание простых команд. Особенно примечателен пример, который приводит этолог Айрин Пепперберг – она подробно описала невероятные интеллектуальные способности попугая-жако Алекса, с которым работала 30 лет. Алекс выучил более сотни английских слов, умел считать, распределять предметы по категориям и критиковать. «Ах ты индюшка!» – кричал он, когда ему кто-то или что-то не нравилось.

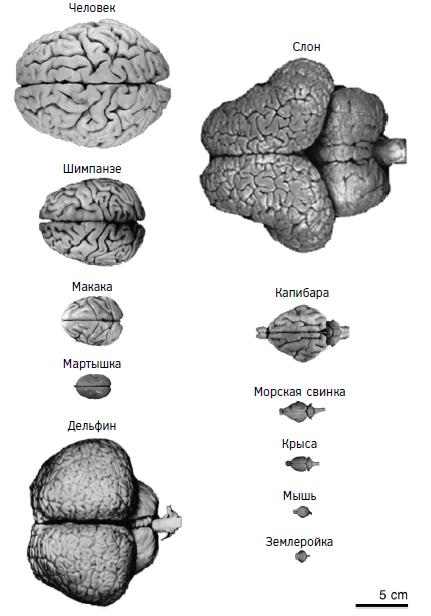

Рис. 5. Сравнительные размеры мозга разных биологических видов (в масштабе). Изображения получены из Висконсинского университета и Сопоставительных коллекций образцов мозга млекопитающих штата Мичиган (www.brainmuseum.org) под эгидой Национального научного фонда и Национальных институтов здоровья США

Соль подобных анекдотов в том, что врановые и попугаи способны на все эти интересные фокусы, хотя размер мозга у них всего 7–10 мм, меньше 1 % размера мозга человека. Пусть эти животные сами не могли сочинить ни стихи По, ни арии Россини, но по способностям они сопоставимы с шимпанзе и гориллами, нашими ближайшими эволюционными родственниками, у которых примерно в 20 раз больше нейронов. Хотя мы, люди, превосходим все эти виды и по интеллектуальным способностям, и по количеству мозговых клеток, наш мозг по всем этим параметрам уступает мозгу китов и слонов: у этих животных мозг втрое-впятеро тяжелее нашего, но в целом считается, что они совсем не так интеллектуальны, как мы (рис. 5). Это значит, что абсолютный размер мозга или число его отделов не может дать ответ на загадку, как мозг обеспечивает когнитивные способности и управляет поведением.

В том, что размеры мозга сами по себе относительно неважны, можно убедиться и при сравнении представителей групп биологических видов, которые сильно отличаются по габаритам, но в остальном очень похожи. Возьмем, к примеру, грызунов – их размеры варьируются от крошечной карликовой мыши (около 8 г) до свиноподобной амазонской капибары (40–60 кг). Эти виды и обитают в похожих условиях, и ведут весьма светский образ жизни, и, похоже, не слишком различаются по интеллекту. Но у капибары мозг весит примерно 80 г и содержит около 1,6 миллиарда нейронов, а у карликовой мыши – меньше 0,3 г и, скорее всего, содержит менее 60 миллионов нейронов. Приблизительное соответствие массы мозга и массы тела у этих родственных видов неудивительно, более того, отношение массы мозга к массе тела зачастую применяется для предсказания интеллекта вида. Но эта мысль резко противоречит теории, что чем крупнее мозг и чем больше в нем клеток, тем он сложнее и хитроумнее. Отношение массы мозга к массе тела у миниатюрной карликовой мыши и внушительной капибары – примерно 1/20 и 1/500 соответственно. По таким расчетам крошка-Давид и в самом деле должен быть гораздо смышленее Голиафа, хотя нейронов у него в 25 раз меньше.

Исследования самых разных видов показывают, что в целом у мелких животных мозг меньше, а отношение массы мозга к массе тела больше. Вероятно, именно поэтому в мультфильмах крупные животные всегда туповаты. Мозг муравья весит 1/7 тела, а наш, человеческий, – 1/40, и если опираться в основном на отношение массы мозга к массе тела, можно сделать вывод, что муравьи раз в 6 умнее нас.

Чтобы обойти очевидную проблему, к которой приводят такого рода выводы, исследователи пронаблюдали, как мозг увеличивается (и уменьшается) в зависимости от размеров тела, и обнаружили, что изменение размеров мозга происходит в другом темпе, чем у тела, и это соотношение разное у разных ветвей эволюционного древа. Подобный метод так называемого аллометрического масштабирования мозга означает, например, что если какой-то вид в ходе эволюции со временем утраивает вес, размер его мозга или количество нейронов иногда увеличивается лишь вдвое. Если эволюция и дальше ведет в сторону увеличения габаритов тела, то на каждое утроение веса тела приходится очередное удвоение объема мозга или количества нейронов. Принципы аллометрического масштабирования показывают, что большое отношение массы мозга к массе тела у муравья, вероятно, не дает той когнитивной мощи, какую мы наблюдали бы у гипотетического насекомого размером с человека. Но и крошечный мозг муравья обеспечивает внушительный поведенческий репертуар, так что даже сам Чарльз Дарвин как-то заметил: «…мозг муравья есть одна из самых удивительных в мире совокупностей атомов материи, может быть более удивительная, чем мозг человека». Масштабирование отношения габаритов тела и мозга показывает, что иметь в своем распоряжении многие миллиарды нервных клеток само по себе не очень полезно. Скорее к большому мозгу полагается большое тело, а естественный отбор, вероятно, способствует такому сочетанию по причинам, имеющим мало отношения к уму. Некоторые биологи предполагают, что сравнительные интеллектуальные преимущества возникают, когда мозг у животного больше ожидаемого с учетом законов масштабирования. При такого рода измерениях человек и другие приматы выглядят очень выигрышно: размер мозга и плотность нейронов у них больше, чем у других млекопитающих сопоставимых размеров. Но даже при таком подходе принципы масштабирования в целом подталкивают к выводу, что примерно одинаковый IQ обеспечивается самым широким диапазоном размеров мозга.

Чем же определяются умственные способности, если не объемом мозга и не количеством клеток? В предыдущей главе мы подметили интересную наводку: вживление человеческой нейроглии в мозг мышей, похоже, делает мышей умнее. Если в человеческой нейроглии есть что-то особенное, может быть, есть и другие типы клеток, разные у разных видов, которые помогут определить, на что способен каждый организм? И в самом деле, многие нейрофизиологи считают, что мозг состоит из относительно обозримого набора типов клеток, которые различаются по тому, какие нейрохимические вещества они используют и какие связи создают. Представим себе, что типы клеток – как члены строительной бригады: экскаваторщики, каменщики, штукатуры, кровельщики, водопроводчики и электрики. Если роль каждого типа в разных частях мозга остается более или менее прежней, то понять, как функционирует мозг, становится во много раз проще, примерно как понять, как строят город, гораздо проще, если знать, как возводят отдельные здания. В наши дни исследователи стремятся разобраться, сколько именно существует типов нейронов и глиальных клеток и что они делают. Кроме того, нейробиологи выявляют и изучают, какие характерные структуры создают клетки разных типов. В число таких структур входит, например, так называемая колонка кортекса. Эти колонки – многоклеточные объединения примерно в полмиллиметра диаметром, покрывающие поверхность мозга, будто плитки мозаики.

Важная роль колонок кортекса и разных типов клеток подсказывает, что главные аспекты мозговой деятельности можно выяснить и без отсылок на то, как много в нем подобных компонентов. Такой подход хорошо зарекомендовал себя при изучении других органов. Например, в человеческих почках клеток больше, чем в коре головного мозга, но большинство этих клеток организованы в миллионы примерно одинаковых структур, которые называются нефроны и действуют параллельно – фильтруют кровь и выводят отходы. Поджелудочная железа тоже состоит из миллиардов клеток, но ее функции можно проанализировать в рамках небольшого набора хорошо известных типов клеток, вырабатывающих все гормоны, которыми славится этот орган.

С точки зрения понимания мозговой деятельности большой оптимизм внушают нынешние экспериментальные исследования структурных и функциональных подотделов мозга. Помимо данных о деятельности маленького или поврежденного мозга, эти исследования, позволяющие сильно упростить задачу, ставят под сомнение косный взгляд, согласно которому человеческий мозг до того сложен, что любые попытки описать его простыми формулами выводят его за рамки царства природы и делают науку бессильной.

* * *

«Я не понимаю того, что не могу создать». Эти слова были начертаны на доске в кабинете великого физика Ричарда Фейнмана, нобелевского лауреата и кумира всех любителей науки, в день его смерти в 1988 году. Иногда этот афоризм Фейнмана цитируют как указание на цель, которой мы должны достигнуть, чтобы одержать победу в понимании функционирования мозга. Созданием мозга считается и физическая «сборка» его из клеток в лаборатории, и успешная симуляция на компьютере. В Европе в наши дни идет работа над проектом «Human Brain Project» стоимостью в миллиард долларов: ученые стремятся симулировать мозговую деятельность на компьютерах, исходя из совокупного поведения 100 миллиардов «виртуальных нейронов». Похожие задачи ставят перед собой и американские ученые: они регистрируют «каждый спайк от каждого нейрона» в мозге млекопитающего. Многие нейрофизиологи скептически относятся к подобным проектам, поскольку считают, что прогресс в этой области еще не оправдывает амбиций подобного размаха. Ведь специалистам по вычислительной биологии пока не удалось симулировать даже поведение одной-единственной биологической молекулы или клетки, не говоря уже о целых органах, а экспериментаторы способны зарегистрировать активность всего нескольких сотен клеток из глубинных областей мозга, так что об изучении активности всех до единой клеток пока нечего и мечтать. Учитывая положение дел в современной науке, организовывать проект с целью симулировать или отслеживать деятельность мозга в целом с разрешением на уровне клеток – все равно что посылать астронавтов в другие галактики, еще не сумев добраться до Марса.

Крупные нейрофизиологические проекты, призванные понять мозговую деятельность на основании моделирования или исследования каждой клетки, показывают, как мы одержимы идеей сверхсложности мозга: в других областях науки такое бывает крайне редко. Если бы у нас и в самом деле были средства для полного изучения и измерения структуры и деятельности человеческого мозга, мы, вероятно, сумели бы пролить свет на его устройство и работу, но с той же вероятностью не увидели бы за деревьями леса (или по крайней мере больших его участков). Представим себе, что мы пытаемся проанализировать великое историческое событие, например, Французскую революцию, проследив анонимные передвижения каждого человека в каждом доме и на каждой улице по всей стране. Если мы методически прочешем каждый день с 1789 по 1799 год, то, скорее всего, сумеем отследить перемены общественно-политического климата и зарегистрировать эпицентры смуты; но удастся ли нам выявить главных игроков – Дантона и Робеспьера, якобинцев и жирондистов, Людовика, тайно бегущего из Парижа? Удастся ли объяснить, какую роль они играли? Или же мы отвлечемся на похождения остальных 28 миллионов французов? Разумнее было бы объединить большие группы населения в классы и сословия (то есть типы клеток), которые коллективно обеспечивали общественные перемены.

* * *

Один из немногих организмов, нервная деятельность которых на сегодня описана практически полностью, – скромный червь нематода. Однако «воссоздать» в любом смысле слова мозг этого существа мы пока не в силах. Сегодня ученые в состоянии измерить активность и связность каждой клетки в нервной системе этого червя, однако попытки симулировать ее поведение находятся в зачаточном состоянии. Многие ученые, вероятно, согласятся, что самые важные открытия в области нейробиологии нематоды дает нам не анализ полных баз данных, а узконаправленные эксперименты по изучению того, каким образом конкретное поведение червя – как он ползает, как откладывает яйца – соотносится с небольшим количеством определенных клеток, генов или сигнальных путей. В других отраслях биологии также удалось получить полные данные о генетических особенностях той или иной клетки, о том, какие гены включены, а какие выключены, о взаимодействиях между генными продуктами (белками). Данные на масштабе так называемых омов позволяют современным ученым исследовать, как многочисленные молекулы взаимодействуют в ходе процессов наподобие роста и коммуникации клеток. Но даже такая информация, как правило, дает больше всего результатов, если исследователям удается свести все к небольшому количеству факторов, которые их особенно интересуют; тогда можно изучить происходящее более подробно и лучше проверить, какую роль играет каждый фактор.

Такие примеры показывают, как опасно путать данные с пониманием. Усердный поиск информации не всегда приводит к пониманию, а понимание не обязательно строится на всех и даже на большинстве данных, которые мы можем получить и проанализировать. Задумаемся, что такое, например, понимать устройство машины. Если вы водите, то, вероятно, отчасти представляете себе, как она работает. Если машина оборудована стандартным двигателем внутреннего сгорания, то в ее цилиндрах воспламеняется бензиново-воздушная смесь, расширяется, вращает коленвал, который затем передает энергию колесам и заставляет машину двигаться. Если знаешь, как работает машина, на таком базовом уровне, это не гарантирует, что ты можешь ее починить или собрать из запчастей, – для этого нам обычно нужны механики. Напротив, если увидишь чертежи современной машины или даже видео о том, как работают все ее механизмы, то, скорее всего, не сможешь понять, каковы функции большинства ее компонентов, даже если узнаешь несколько основных элементов. А симулировать машину при помощи чертежей еще труднее: чтобы сделать это хорошо, потребуется, вероятно, огромное количество дополнительных сведений о различных факторах вроде трения, полноты сгорания, теплопередачи, – всего того, что выходит далеко за рамки необходимых основных представлений об устройстве машины.

А задача достичь холистического понимания мозговой деятельности, в противоположность попыткам разобраться в устройстве машины, изначально неверно поставлена. Ведь машина выполняет одну-единственную самодостаточную функцию: это средство транспортировки пассажиров. А мозг – многогранная, многоцелевая сущность, которая не в состоянии функционировать в отрыве от организма, в состав которого входит. То, как мозг обеспечивает сознание, скорее всего, сильно отличается от того, как он руководит принятием решений, засыпает или переживает судорожный припадок. Вспомните собственный жизненный опыт. Когда вы ведете непринужденный разговор с другом, то одновременно, скажем, смотрите в окно, наблюдаете, как качаются на ветру деревья, вспоминаете стихотворную строку, расслабляетесь после тяжелого рабочего дня, но то, как вы взаимодействуете с другом, имеет мало отношения к тому, как вы воспринимаете деревья или вспоминаете стихи, как и к тому, как меняется ваше настроение, когда вы сбрасываете напряжение. Более того, можно попытаться объяснить каждое явление в отрыве от остальных. За разнообразными ролями мозга в разных областях – коммуникацией, зрительным восприятием, эмоциональной регуляцией – стоят совсем разные механизмы. Так что все это можно в значительной степени разобрать по отдельности, и на сегодня мы и в самом деле располагаем обширными рудиментарными знаниями об этих процессах во всем их разнообразии.

Требовать, чтобы нейрофизиологические исследования принимали в расчет все функции мозга на уровне отдельных клеток, синапсов и молекул – значит применять к этому органу особые стандарты. Все это ставит перед исследователями практически недостижимую цель – и вдобавок эта цель, скорее всего, не необходима и не достаточна для осмысленного понимания множества разнообразных задач, которые выполняет мозг. Как мы уже видели, многие отделы мозга, вероятно, даже не нужны для обеспечения его основных функций.

Хотя свойства мозга и в самом деле сложны и загадочны, количественная сложность устройства мозга отнюдь не ставит его особняком среди прочих творений природы и других частей тела. Прикрывать мозг завесой сложности – значит произвольно выделять его из общего ряда: это тоже дихотомия тела-разума, только в иной форме.

Чтобы ощутить, как сложна человеческая природа, возьмем хотя бы Токио. Беспорядочная городская застройка вмещает свыше 30 миллионов жителей, экономика города превосходит по развитию почти все страны, а пейзажи напоминают уходящие за горизонт скопления башенок из детских кубиков, – словом, Токио входит в число крупнейших городских территорий мира. Чтобы стать таким, как сегодня, этот город прошел путь от крошечной рыбацкой деревушки до мегаполиса, был дважды разрушен и дважды возрожден – наглядное свидетельство социально-технических успехов нашего биологического вида в современную эпоху.

А можно оценить нашу сложность и с другой стороны – наведаться в Сикстинскую капеллу в Риме. Вот уже больше 500 лет эта комната служит самым влиятельным религиозным лидерам планеты местом для уединенных молитв. А кроме того, это одно из величайших произведений искусства: гении Возрождения десятилетиями трудились над фресками, покрывающими стены и потолок капеллы, и венцом их творчества стали «Сотворение Адама» и «Страшный Суд» Микеланджело, не имеющие себе равных достижения западной цивилизации. В Сикстинской капелле особенно остро ощущается способность человека выйти за рамки животной природы.

Третий способ почувствовать, как мы сложны, – просто выйти в Интернет. Переворот в информационных технологиях, положивший начало эпохе Интернета, сделал нас тайными очевидцами жизни свыше миллиарда человек – жителей всех стран по всей планете, носителей всех культур. Посмотреть и скачать можно что угодно: в сети вы найдете сведения практически о любом событии, любую книгу, любое произведение искусства, любую творческую идею или безумное излияние чувств, оставившие свой след в мире, и многое из того, что не оставило никакого следа.

Если сложность культуры – мера достоинства биологического вида, то человечество настолько опережает всех диких животных, что любые сравнения бессмысленны. Возникает соблазн предположить, что особенно сложные достижения человечества объясняются такой же сложной структурой человеческого сознания и мозга. Если бы мы ожидали, что наши органы мышления так же сложны по сравнению с мозгом животных, как и наша культура по сравнению с их культурой, то у нас, вероятно, появилась бы даже веская причина отчаяться когда-нибудь понять, как работает наш мозг. Быть может, это чувство и способствует тому, что мы относимся к сложной структуре нашего мозга как к непостижимой тайне? Быть может, культурное превосходство порождает убежденность в нейроисключительности человека? Подобные размышления натолкнули ученых XIX века Жоржа Ваше де Лапужа и Сэмюэля Джорджа Мортона на то, чтобы провести параллель между параметрами мозга и культурными достижениями, а также видимым интеллектом у разных этнических групп. Как мы узнали из главы 1, в итоге все это делалось для демонстрации превосходства белой расы над всеми остальными на основании в основном разницы в размерах мозга. Эти труды давно уже опровергнуты и сейчас считаются разновидностью научного расизма. А если подойти с той же меркой к разнице между человеком и животными, это не вызовет таких споров, но может многим показаться сомнительным по тем же причинам.

Развитие культуры и развитие мозга на эволюционной хронологической шкале разнесены. Примерно такой же мозг, как сейчас, появился у человека задолго до того, как возникло наше сложное общество. Homo sapiens и наши ближайшие родственники из рода Homo существуют уже значительно более миллиона лет. Морфология мозга у наших предков-людей была примерно одинаковая, хотя размер несколько варьировался. У неандертальцев, живших на Земле более 200 тысяч лет назад, мозг был крупнее нашего, а у пигмеев, исторически появившихся сравнительно недавно и обнаруженных на индонезийском острове Флорес, – в три раза меньше, чем у нас. Основная часть эволюционной истории людей не оставила нам никаких культурных реликтов, кроме простых каменных или костяных орудий труда. Самое древнее известное нам произведение искусства насчитывает всего 100 тысяч лет, а урбанизация и сельское хозяйство появились лишь в ходе неолитической революции каких-то 10 тысяч лет назад. А до той поры наши предки, вероятно, были всего-навсего предприимчивыми животными, умевшими общаться и пользоваться орудиями труда немного лучше ворон.

Культура и мозг и в наши дни не слишком тесно связаны. Утонченный современный стиль жизни можно вести и без человеческих мозгов, а если мозг есть, это не обязывает человека взаимодействовать с благами научно-технического прогресса. Даже сегодня некоторые человеческие сообщества прекрасно живут без особой зависимости от передовых достижений цивилизации, хотя биологически их члены тождественны нам. Например, «неконтактные народы» Новой Гвинеи и Южной Америки и сегодня живут по обычаям каменного века и практически полностью изолированы от более современных сообществ. С другой стороны, многие животные (не люди) из наших лабораторий, зоопарков и домов полностью погружены в жизнь XXI века с ее техническими удобствами. Наши одомашненные друзья, обладающие, как мы считаем, менее сложным мозгом, практически наравне с нами пользуются благами современной медицины, едят переработанную пищу, смотрят фотографии и позируют для них, взаимодействуют с самыми разными электронными устройствами. Разумеется, наши домашние и лабораторные животные получают доступ к технике, которую придумали другие, сами они ничего не изобретают, но ведь то же самое опять же можно сказать и о большинстве людей.

Ошибочная тенденция делать вывод о сложности мозга на основании сложности культуры выводит на первый план темы следующих глав: мы перейдем от мифов о том, из чего состоит мозг, к заблуждениям, касающимся взаимодействия мозга с телом и средой. На этом пути нам встретятся новые примеры разграничения тела и мозга, и мы увидим, как резки эти границы и как сильно подобные идеи влияют на наши представление о человеческом разуме и душе.