Глава вторая

Гуморальная феерия

Самая характерная черта сакрализации мозга – искусственное разделение между мозгом и телом. В этой главе мы рассмотрим, как этому разделению способствуют механистическиепредставления о мозге, а особенно вездесущая аналогия между мозгом и компьютером. Настоящий мозг – штука неаппетитная, сплошные жидкости, химикалии и клейкие клетки под названием «нейроглия». Главный узел нашего биологического разума гораздо больше похож на другие органы, чем на рукотворное устройство, однако наша манера думать и говорить о нем зачастую затемняет его подлинную природу.

Аллегорией долгой истории подобных заблуждений вполне может служить статуя, стоящая, расставив ноги, на пилястре фасада дома номер 6 по Барлингтон-гарденс в лондонском районе Мэйфэр. Это статуя Клавдия Галена Пергамского (известного как просто Гален) – пожалуй, самой авторитетной фигуры в истории медицины. На лице его холодная усмешка человека, у которого все под контролем, – ведь свое ремесло он изучил на гладиаторской арене, на службе четырем римским императорам, и свыше тысячи лет считался непререкаемым оракулом медицинской истины. В каменных руках Галена покоится череп – символ биологических принципов, которые он демонстрировал во время публичных вскрытий в присутствии римских аристократов и ученых. Место Галена в пантеоне великих интеллектуалов – дань уважения и его открытиям, и трудолюбию, с которым он писал свои многочисленные произведения (по некоторым подсчетам, в них три миллиона слов). Арабские и европейские ученые столетиями копировали, дополняли и уточняли его работы, как священное писание. В Барлингтон-гарденс, вдали от своей родины в Малой Азии, Гален очутился в окружении таких же светил, дорогих научной культуре викторианской эпохи. Естественно, его облик вымышлен: никаких прижизненных изображений Галена не сохранилось.

Исследования Галена во многом поспособствовали триумфу мозгоцентрических представлений о познании. О том, что мозг есть вместилище разума, чувств и эмоций, уже писал за 400 лет до Галена Гиппократ Косский, однако римские современники Галена придерживались аристотелевского кардиоцентрического убеждения, что все тело, в том числе и мозг, контролируется сердцем и сосудистой системой. А с точки зрения Галена сердце и сосуды играли важную, но вспомогательную роль: они обеспечивали «жизненный дух», придававший телу силы. Гален делал ставку на мозг в основном по результатам наблюдений над тем, как те или иные раны влияют на способность двигаться у гладиаторов: весьма кровавый источник данных, к счастью, недоступный ученым более позднего времени.

Кроме того, Гален тщательно проводил вскрытия и возвел свою технику в ранг искусства. Он вскрывал только животных: человеческие тела считались священными (по крайней мере, вне арены), и расчленять их ради эксперимента запрещалось даже после смерти. Гален проследил периферийные нервы животных к истоку у основания мозга и тем самым доказал, что мозг контролирует все тело. В ходе одного известного эксперимента у живой свиньи перерезали один такой нерв – гортанный, и свинья утрачивала голос. Вероятно, туши и части тел животных добывали Галену рабы на ближайших рынках. В то время легко можно было купить целые головы животных, предназначенные, несомненно, на столы богачей. Гален препарировал их, чтобы выявить примечательные черты внутричерепной анатомии. Особенно его интересовали структуры, которые он считал передаточным звеном между сосудами и мозгом. Он считал, что эти структуры обращают жизненный дух в «животный» – жидкую субстанцию, которой он приписывал сознание и умственную деятельность. Кандидатами на роль передаточного звена была внутренняя оболочка желудочков – заполненных жидкостью полостей, характерных для мозга позвоночных, – а также любопытная сетчатая структура взаимосвязанных кровеносных сосудов, которая так сильно отличалась от остальных анатомических находок Галена, что он назвал ее «rete mirabile» – «чудесная сеть».

Эта сеть постоянно упоминается в сочинениях Галена о мозге. В сущности, он считал ее биологическим вместилищем души, и почтение к важнейшей роли этой структуры передавалось затем из поколения в поколение как истина в последней инстанции. А на самом деле rete mirabile – такая же выдумка, как и статуя в Барлингтон-гарденс. Анатомы эпохи Возрождения установили, что она встречается только у животных, а у людей ее нет. Один из основоположников анатомии Андреас Везалий в своем монументальном труде «De Humani Corporis Fabrica» («Об устройстве человеческого тела»), вышедшем в 1543 году, уверенно писал, что кровеносные сосуды у основания мозга человека «не способны создать такой plexus reticularis, о котором упоминает Гален». Гален и вправду сделал ошибочные обобщения из результатов вскрытия животных, но его выводы оказались искаженными из-за культурных табу его времени. Однако rete mirabile как символ загадочных свойств мозга упоминалась еще долго после того, как ее существование опровергли научно. Через 100 лет после Везалия убежденность Галена вдохновила английского поэта Джона Драйдена на такие строки: «Иль просто повезло, что твоего ума // Густая сеть, душе подчинена, // Застрять в ячейках скуке не дает, // А ловит лишь фантазии полет?» (пер. А. Кузнецовой).

История галеновской «сети» показывает, как яркие, но произвольно взятые или даже несуществующие черты мозга привлекают к себе особое внимание, поскольку резонируют с культурой той или иной эпохи. Во времена Галена главный приз отошел к rete mirabile и ее роли в теории человеческого мозга, управляемого «духами». Как мы увидим в этой главе, в наши дни подобное первое по важности место присуждают биоэлектрической активности нервной системы и ее роли в модели «мозга как вычислительной машины». В дальнейшем я покажу, что сакрализация мозга в наше время поддерживается расхожим образом мозга-машины, а также предложу альтернативную, более органичную картину функционирования мозга, которая позволит развеять мистический флер и при этом, что любопытно, напоминает древнюю теорию духов.

* * *

Мозг и сознание, как и другие чудеса природы, всегда были популярной темой поэтических метафор. Еще задолго до Драйдена Платон писал, что душа (то есть сознание) человека подобна упряжке, в которую запряжены два коня: здравый смысл сдерживает ее и направляет, а страсть гонит куда придется. В 1940 году великий нейрофизиолог Чарльз Шеррингтон, вооруженный куда более глубокими познаниями в биологии, описывал мозг как «волшебный ткацкий станок, где миллионы стремительных челноков ткут тающий узор – всегда осмысленный, но вечно изменчивый, непостоянную гармонию суб-узоров». Метафора волшебного ткацкого станка попала в названия нескольких книг, у нее есть даже своя страница в «Википедии». Шеррингтон строит свой образ на нитях, что напоминает Галенову сеть, а намек на музыку резонирует с образным рядом других писателей, уподоблявших мозг фортепиано или фонографу, поскольку и то, и другое подражает способности мозга выдавать обширный репертуар сложных, но хронологически организованных последовательностей. Антрополог Артур Кейт в своей книге «Двигатели человеческого тела» (1920) предложил более прозаичное сравнение с автоматическим телефонным коммутатором, отражавшее способность мозга связывать разные чувственные впечатления и выдавать поведенческие реакции.

В наши дни самая популярная аналогия разума и сознания – компьютер. И понятно почему: современные компьютеры, как и наш разум, способны проявлять свой интеллект неожиданно и загадочно. Критики такого подхода возражают, что нельзя сводить человеческое сознание и понимание к бездушному перевариванию цифр в недрах процессора. Аналогия между разумом и компьютером в той или иной степени упрощает либо игнорирует сознание, а значит, в той же степени принижает то, что мы считаем главным в себе. Представление о разуме как о вычислительной машине зародилось в те времена, когда человеческий разум очевидно превосходил компьютеры, поэтому сравнение было несколько обидным. Сегодня же все почти наоборот: компьютеры для нас – сочетание безупречного владения арифметикой, огромной памяти и точности, с которыми наш разум, конечно, не в силах сравниться.

Большинство ученых и философов согласны с аналогией между разумом и компьютером и так или иначе включают ее в свое профессиональное кредо – и пассивно, и активно. А поскольку разум тесно связывают с мозгом, подобным же образом распространено и представление о мозге как компьютере. В нашей культуре этот образ поистине вездесущ. Один из самых ярких эпизодов оригинального сериала «Звездный путь» начинается с того, что инопланетная цивилизация похищает мозг Спока и внедряет его в гигантский компьютер, где тот контролирует системы жизнеобеспечения целой планеты. Роботы из научно-фантастических произведений, как правило, носят в голове то ли мозги-компьютеры, то ли компьютеры-мозги – от позитронных мозгов из «Я, робот» Айзека Азимова до разладившегося мозга, занимающего исполинский череп Марвина, андроида-параноика, из экранизации «Автостопом по галактике» 2005 года. Напротив, многие настоящие роботы, спроектированные, например, в агентстве DARPA (Управление перспективного планирования оборонных научно-исследовательских работ министерства обороны США), носят свои процессоры в груди или и вовсе в нескольких местах по всему телу – не так похоже на мозг, зато лучше защищено от поломок. Научно-популярные журналы пестрят аналогиями между мозгом и компьютером: они то и дело сравнивают мозг с настоящими компьютерами с точки зрения скорости и производительности.

Но что нам дает сравнение мозга с компьютером? Помогает ли оно нам что-то понять? Пальцы похожи на китайские палочки для еды. Кулаки – на молотки. Глаза – на фотокамеры. Рот и уши – на телефон. Эти аналогии ничего не стоят, поскольку слишком очевидны, поэтому они и не укореняются в культуре. Инструменты, входящие в каждую пару, – это предметы, предназначенные для работы, которую мы, люди, и так приспособились выполнять в ходе эволюции, просто хотим делать ее еще лучше или по крайней мере немного иначе: затем мы и создали эти орудия. В какой-то момент мы решили, что хотим перемножать большие числа быстрее и точнее, чем получается в уме, и придумали орудия и для этого. Оказалось, что эти орудия годятся и для многих других задач, которые мы тоже способны решать при помощи мозга: запоминать, доказывать теоремы, распознавать голоса, водить машину, направлять ракеты. Мозг похож на компьютер, потому что компьютеры придуманы, чтобы делать то же самое, что и мозг, только лучше.

Мозг похож на компьютер в такой степени, что физические аналогии между мозгом и компьютером возникли на самой заре цифровой эпохи, еще в 1957 году, когда Джон фон Нейман, математик и изобретатель первых компьютерных технологий, написал книгу «Computer and the Brain» («Компьютер и мозг»). Фон Нейман утверждал, что математические операции и конструктивные принципы цифровых машин, вероятно, похожи на феномены и механизмы мозговой деятельности. Отчасти сходство, подтолкнувшее фон Неймана к таким параллелям, очевидно. И мозг, и компьютер, как известно, зависят от электричества. Биоэлектрическую активность нервной системы можно зарегистрировать даже удаленно при помощи электродов, размещенных вне мозговых клеток и даже вне головы, так что биоэлектрическая активность служит особенно наглядным показателем мозговой деятельности. Если вам когда-нибудь делали электроэнцефалографию (ЭЭГ), то вы наблюдали это явление в действии: к коже головы прикрепляли тоненькие проводки (или надевали шапочку с ними), после чего считывали данные об электрической активности мозга. Электроэнцефалограмма позволяет распознать признаки эпилепсии, мигрени и других расстройств.

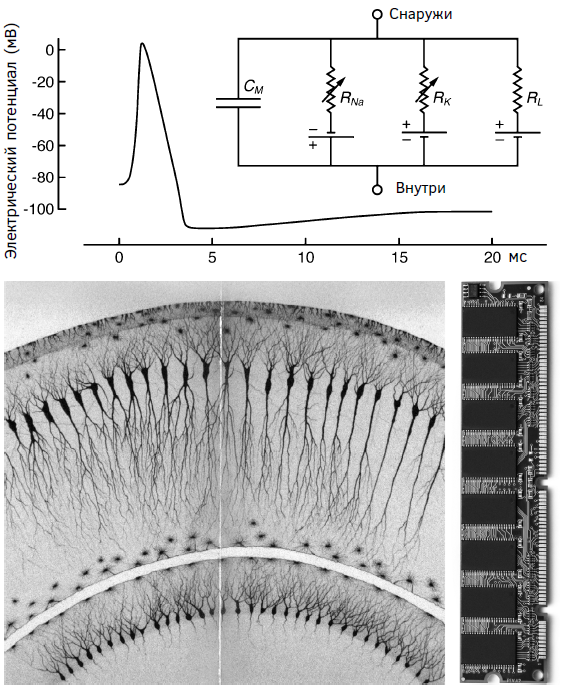

Электрические сигналы мозга обусловлены крошечными перепадами напряжения на мембранах, окружающих нейроны, – как перепады между клеммами батарейки (см. рис. 2). Но, в отличие от батареек, трансмембранные перепады напряжения (мембранные потенциалы) динамически колеблются в зависимости от времени, поскольку через клеточную мембрану течет поток электрически заряженных молекул – ионов. Если напряжение нейронной мембраны колеблется сильнее 20 милливольт относительно уровня, когда клетка находится в покое, может возникнуть гораздо более сильный всплеск напряжения – так называемый потенциал действия, или спайк. Во время потенциала действия ионы мечутся туда-сюда по крошечным канальцам в мембране, и напряжение нейрона меняется примерно на 100 милливольт и возвращается к исходной величине всего за несколько миллисекунд. Если у нейрона возникают такие всплески электрической энергии, мы говорим, что он «стреляет». Потенциалы действия распространяются по нервным волокнам быстрее мчащегося гепарда – благодаря этому разные участки мозга способны взаимодействовать с достаточной скоростью, чтобы обеспечивать восприятие и когнитивные функции. Большинство нейронов выстреливает потенциалами действия с частотой от нескольких в секунду до около 100 в секунду. В этом отношении нейронные потенциалы действия напоминают электрические импульсы, приводящие в действие наши модемы и роутеры и позволяющие нашим компьютерам и другим цифровым устройствам производить вычисления и налаживать связь друг с другом. Измерения этой электрофизиологической активности – основа экспериментальной нейрофизиологии, а электрические сигналы часто считают языком, на котором клетки мозга разговаривают друг с другом – этакой мозговой lingua franca.

Рис. 2. «Электронно-вычислительные» аналогии с функционированием мозга. Вверху: зависимость трансмембранного потенциала от времени при потенциале действия, на врезке показана модельная электрическая схема, которая позволяет рассчитать этот процесс с точки зрения обычной электротехники. На основе работы A. L. Hodgkin, A. F. Huxley; внизу слева: нервная структура гиппокампа, иллюстрация знаменитого нейроанатома Камилло Гольджи; внизу справа: плата памяти современного компьютера (по лицензии Adobe Stock)

Есть в мозгах и электрические нейронные сети, чем-то напоминающие интегральные микросхемы в компьютерах. Нейронные сети – это группы нейронов, соединенных между собой синапсами. Многие нейрофизиологи считают синапсы самыми фундаментальными единицами нейронных связей, поскольку синапсы модулируют нервные сигналы при переходе от клетки к клетке. В этом смысле синапсы напоминают транзисторы – атомарные элементы устройства компьютера, которые то включаются, то выключаются и регулируют поток электрического тока при цифровой обработке сигналов. Человеческий мозг содержит миллиарды нейронов и триллионы синапсов – гораздо больше, чем транзисторов в обычном персональном компьютере в наши дни. Синапсы в целом передают сигналы в одном направлении – от пресинаптического к постсинаптическому нейрону, которые соединяет синапс. Самое распространенное средство этой коммуникации – так называемые нейромедиаторы, химические вещества, выделяемые пресинаптическими клетками. Разные виды синапсов (зачастую различающиеся по разновидностям используемых нейромедиаторов) позволяют пресинаптическим клеткам повышать или понижать частоту потенциалов действия в постсинаптических клетках или оказывать на нее более тонкое воздействие. Это отчасти похоже на то, как давишь ногой на педали автомобиля, чтобы добиться разных результатов в зависимости от того, какую педаль используешь и на какой передаче.

На электрическую сеть похожа зачастую и сама структура нервной ткани. Во многих областях мозга нейроны и контактирующие с ними синапсы организованы в стандартные местные сети, которые напоминают наборы электронных компонентов, составляющие микросхему или печатную плату. Например, кора головного мозга, покрытая извилинами кожура, составляющая основную массу человеческого мозга, имеет слоистую структуру, и эти слои идут параллельно поверхности мозга – совсем как ряды микросхем на карте памяти компьютера (см. рис. 2).

Кроме того, нейронные сети делают то, для чего придуманы электронные цепи в цифровых процессорах. На самом простом уровне отдельные нейроны «умеют» складывать и вычитать, сочетая импульсы, которые получают от пресинаптических клеток. Грубо говоря, исходящий импульс постсинаптического нейрона – это сумма всех входящих импульсов, повышающих частоту потенциалов действия, минус все символы, которые ее понижают. Эта элементарная нейронная арифметика лежит в основе многих функций мозга. Например, зрительная система млекопитающих устроена так, что сигналы от пресинаптических нейронов, реагирующих на свет, из разных участков сетчатки суммируются, когда импульсы от этих клеток сходятся в отдельные постсинаптические клетки. Если комбинировать такие вычисления на множестве стадий, на каждой из которых задействуется новый уровень клеток, суммирующий данные от предыдущего уровня, можно получать реакцию на все более сложные световые узоры.

Сложность нейронных вычислений доходит до понятий из вузовской математики. Нейронные сети «знают» математический анализ, основу основ программы первого курса, и применяют его, когда надо отследить, как что-то в мире меняется или накапливается со временем. Когда глядишь на что-то определенное, двигая головой или телом, то задействуешь «нейронный матанализ», чтобы отслеживать прогресс собственных движений, и на основании этих данных корректируешь направление взгляда, чтобы оно не менялось при движении. Ученые выявили в мозге золотой рыбки группу из 30–40 нейронов, видимо, предназначенную для таких расчетов. Другая разновидность нейронного матанализа позволяет зрению мухи распознавать движущиеся предметы. Для этого маленькие группы нейронов на сетчатке мухи сравнивают сигналы из соседних точек пространства. Эти маленькие нейронные сети сигнализируют о движении, если визуальный сигнал из одной точки прибывает раньше, чем сигнал из второй точки, – примерно как мы с вами делаем вывод о движении поезда метро, сопоставляя время прибытия на соседние станции, даже если не наблюдаем движущийся поезд непосредственно.

Нейрофизиологи рассказывают и о сетях, решающих гораздо более сложные задачи, чем математический анализ: они обеспечивают распознавание предметов, принятие решений и сознание как таковое. И хотя ученые еще не сумели выявить нейронные сети, которые совершают эти операции, им удалось зарегистрировать у нейронов признаки подобных сложных расчетов. Для этого частота потенциалов действия нейронов сравнивалась с решением поведенческих задач на выходе. В пример можно привести классический цикл экспериментов по изучению нейронных механизмов обучения, которые провел Вольфрам Шульц из Кембриджского университета на основании данных, полученных из мозга обезьян при помощи электродов. Группа под руководством Шульца изучала, как обезьяны учатся связывать конкретный визуальный стимул с последующей наградой (им давали фруктовый сок), – похожий эксперимент проводил Павлов со своими собаками. У обезьян возникали потенциалы активности у дофамин-содержащих нейронов в отделе мозга, который называется «вентральная область покрышки», и поначалу это происходило, когда обезьяны получали сок. Но после того, как обезьяны несколько раз видели визуальный стимул и получали сок, дофаминовые нейроны начали «выстреливать» при появлении стимула – то есть еще до сока. Это показывает, что нейроны научились «предсказывать» награду, следовавшую за каждым стимулом. Примечательно, что поведение дофаминовых нейронов в этой задаче очень похоже на вычислительный алгоритм из области машинного обучения. Сходство между абстрактным методом машинного обучения и реальными биологическими сигналами наталкивает на мысль, что мозг обезьяны, вероятно, применяет нейронные сети для исполнения алгоритма, похожего на компьютерный.

Между электроникой и активностью, приписываемой мозгу, есть и другие параллели. Например, нередко говорят, что частота потенциалов активности кодирует информацию, и ссылаются при этом на теорию, которую разработал в 40-х годах XX века Клод Шеннон для описания надежности коммуникаций в электронных системах наподобие радиоприемников и телефонов. Теория информации Шеннона постоянно используется в инженерном деле и информатике для измерения того, с какой надежностью входящие данные соответствуют исходящим. В сущности, мы сталкиваемся с теорией информации, когда сжимаем мегапиксельные фотографии в килобайтовые jpeg-изображения, не теряя деталей, или передаем файлы по Ethernet-кабелям дома или на работе. Чтобы такие задачи хорошо исполнялись, инженерам надо подумать, как лучше всего распаковывать сжатые данные цифровых изображений и как быстро и точно понять и декодировать сигнал, переданный по кабелю, при каждой загрузке и выгрузке. Подобные проблемы тесно связаны с вопросами сохранения данных в биологической памяти и своевременной передачи по нервным волокнам в мозг потенциалов действия, содержащих сенсорную информацию. Для численного описания функционирования нейронов исключительно полезны математические модели теории информации и обработки сигналов в целом.

Когда мы представляем себе мозг как электронное устройство, то совершенно естественно анализировать данные о работе мозга при помощи инженерных методов, например, теории информации или моделей машинного обучения. В некоторых случаях аналогия «мозг-компьютер» заводит исследователей еще дальше – заставляет сопоставлять отделы мозга с макро-деталями компьютера. В книге, вышедшей в 2010 году, нейрофизиологи Рэнди Гэллистел и Адам Кинг утверждают, что в мозге должно быть оперативное запоминающее устройство, как у прототипического компьютера – машины Тьюринга. Машина Тьюринга перерабатывает данные, записывая и считывая нули и единицы на ленте, и операции считывания и записывания совершаются в соответствии с набором правил в машине («программой»), а лента и есть машинная память, аналогичная дискам или полупроводниковым микросхемам памяти в современных персональных компьютерах. Гэллистел и Кинг полагают, что если все хорошие компьютеры основаны на подобных механизмах запоминания, значит, и мозг тоже. Таким образом, авторы ставят под вопрос современную догму, что основа биологической памяти лежит в изменениях синаптических связей между нейронами – такую модель трудно уподобить памяти по Тьюрингу: по их мысли, такой синаптический механизм слишком медленный и негибкий, несмотря на то что его подтверждает колоссальное количество экспериментальных данных. Хотя гипотеза Гэллистела и Кинга не общепринята, все же это примечательный пример того, как аналогия «мозг-компьютер» берет верх даже над теориями, выведенными из наблюдений. Когда смотришь сначала на мозг, потом на компьютер, потом снова на мозг, и вправду трудно понять, что из них что вдохновило.

* * *

Видимо, в ассоциации «мозг-компьютер» есть что-то духовно-мистическое. Говорят, что даже Джон фон Нейман впервые задумался о синтезе информатики и нейробиологии, когда незадолго до смерти вернулся в лоно католической церкви (фон Нейман умер в 1957 году от рака поджелудочной железы). Впрочем, нет никаких данных, что фон Нейман на протяжении всей жизни хоть как-то интересовался религией, хотя и крестился в 1930 году, когда собирался жениться в первый раз. Возвращение к Богу на смертном одре, своего рода попытка застраховать душу в последний момент, – клише, поэтому странно себе представить, чтобы человек одновременно с этим задумался о материальной основе души как таковой на языке машин. Однако в некотором смысле эти представления легко примирить, поскольку приравнять органический разум к неорганическому механизму – значит получить надежду на секулярное бессмертие если не для себя, то для своего биологического вида. Если мы есть наш мозг, а наш мозг изоморфен механизму, который мы можем создать, значит, мы в силах представить себе, что мозг можно ремонтировать, клонировать, достраивать, воссоздавать, передавать в пространстве или вечно хранить в полупроводниковом анабиозе, чтобы разбудить, когда придет время. Отождествляя мозг с компьютером, мы еще и молчаливо отказываемся от своего подлинного физического «я», грязного, смертного, непонятного, и замещаем его идеалом, от рождения избавленным от бремени плоти.

Примеру фон Неймана на закате дней последовала целая череда выдающихся ученых-физиков, тоже задумавшихся об абстрактном или механическом происхождении познания. Эрвин Шредингер спустя почти 20 лет после волнового уравнения и через 9 лет после появления на свет знаменитого кота заявил, что в статистическом движении атомов и молекул заключено вселенское сознание. Его теория далека от компьютерной аналогии фон Неймана, но точно так же представляет ментальные процессы как фундаментально абиотические. Еще один яркий пример – Роджер Пенроуз, выдающийся космолог, чьи открытия, касающиеся черных дыр, в определенных кругах блекнут по сравнению с его заявлениями о сознании. Пенроуз, очевидно, отрицает, что компьютер способен эмулировать человеческий разум, однако ищет основу свободы воли в эзотерических принципах квантовой физики. Квантовая модель разума, по Пенроузу, основана скорее на физике, а не на физиологии, и на формулах, а не на экспериментах. Биофизик Фрэнсис Крик обратился к нейрофизиологии после того, как вместе с Джеймсом Уотсоном открыл структуру ДНК; поскольку его авторитет как ученого очень велик, исследователи и сегодня убеждены, что сознание следует искать в электрической активности больших ансамблей нейронов. Но даже у Крика при всем его беспощадном материализме и упоре на биологию представления о мозге почти целиком строятся на вычислительных и электрофизиологических сторонах мозговой деятельности, а ведь именно это в основном и отличает мозг ото всех других органов.

При всей несхожести у этих точек зрения есть общая черта – тенденция минимизировать органические аспекты мозга и разума и подчеркивать неорганические качества, имеющие самое отдаленное отношение к другим биологическим сущностям. Более того, они проводят такую четкую границу между мозгом и телом, что впору вспомнить вековое метафизическое различие между разумом и телом, которое принято называть дуализмом разума-тела. Но теперь место разума занимает мозг – и, таким образом, уподобляется нематериальной сущности, научное объяснение которой человечество безуспешно ищет уже много тысяч лет.

Тенденцию проводить грань между мозгом и остальным организмом условимся называть научным дуализмом, поскольку он параллелен дихотомии разума-тела, но все же опирается на научную мысль и совместим с научными мировоззрениями. Научный дуализм – едва ли не самое распространенное проявление сакрализации мозга, и на страницах этой книги мы столкнемся с самыми разнообразными его формами. Этот глубочайший след оставила в культуре философская концепция, главным сторонником и выразителем которой был, как принято считать, Рене Декарт, ученый и искатель приключений, живший в XVII веке. Декарт утверждал, что тело и разум созданы из разных субстанций, которые при взаимодействии и делают живое живым. По мысли Декарта, разум (он же душа – для Декарта это было одно и то же) взаимодействует с телом через какую-то часть мозга, однако механизм этого взаимодействия Декарт так и не сумел объяснить. Родственные формы дуализма, при которых душа после смерти отделяется от тела, предстает перед высшим судом и после этого иногда находит новое тело, присутствуют практически во всех религиях мира.

Большинство из нас опирается на этот дуализм в повседневной жизни, по крайней мере, неявно. Мы говорим о разуме и духе так, словно они отделены от тела, даже вне культовых зданий и даже если мы нерелигиозны. Мы говорим, что такой-то и такой-то не в своем уме, что такая-то и такая-то пала духом, мы твердим: «в здоровом теле здоровый дух». Фрейдистские понятия «эго», «суперэго», «ид» и «подсознание», вошедшие в «народный психоанализ», благодаря дуализму живут своей жизнью: «Суперэго заставляет меня заниматься тем-то и тем-то, подсознание велит мне делать то-то и то-то». И ведем мы себя в соответствии с этим дуализмом. Например, офисный трудоголик, который не в состоянии осознать, что нужно заботиться о своем здоровье, а не только «работать головой», рискует безвременно умереть от инфаркта и, скорее всего, задолго до такого печального физического финала начнет мучиться от снижения работоспособности. В других случаях мы боимся кары за ментальные проступки, которых никто никогда не заметит, – вот и Христос утверждал, что можно согрешить «в сердце своем» (Матф. 5:28), однако это чувство, вероятно, прекрасно знакомо и атеистам. Подобные тревоги – тоже проявление дуализма: ведь мы полагаем, – по крайней мере, бессознательно, – что разум может быть осужден отдельно от тела, возможно, даже после нашей смерти.

Традиционные дуалистические точки зрения наподобие декартовой предполагают, что разум или душа – своего рода невидимый руководитель дистанционно управляемого тела. Научный дуализм, напротив, видит в роли руководителя не какую-то бесплотную сущность, а вполне материальный мозг, который живет в теле, но в остальном играет ту же непостижимую роль. В отличие от дуализмов религии и философии, научный дуализм далеко не всегда представляет собой осознанное мнение или открыто выражаемую точку зрения. Лишь немногие люди научного склада ума всерьез полагают, что мозг можно физически изолировать от тела, но при этом все равно зачастую исходят из предпосылки, что мозг и тело следует рассматривать по отдельности, и это проявляется и в ходе мысли, и в риторике, и даже на практике. Таким образом, научный дуализм поддерживает существование милых нашему сердцу представлений о душе, отделенной от тела, безо всяких намеков на то, что душа или разум и в самом деле бестелесны. В этом смысле научный дуализм повторяет «нравственный закон» многих атеистов или тихий расизм и сексизм, обитающий даже в самых просвещенных уголках нашего постмодернистского общества. Во всех этих примерах устарелый привычный образ мысли продолжает жить без явной привязки к религиозным либо социальным доктринам, когда-то его породившим.

Научный дуализм, как и другие предрассудки, иногда становится очевидным. Взять хотя бы компьютерную игру «Body and Brain Connection» («Связь мозга и тела») для приставки «Xbox», которая «сочетает умственные и физические упражнения, что позволяет в полной мере насладиться игрой». Несмотря на все разговоры о «сочетании», рекламный текст подает мозг и тело как обособленные сущности, функции которых дополняют друг друга, но не перекрываются. Менее очевидные проявления научного дуализма возникают, когда выдающиеся ученые – фон Нейман, Шредингер, Пенроуз, Крик – создают абиотические образы мозга, совсем не похожего на остальные органы и ткани, мокрые и склизкие. Эти авторы не проводят красной черты между мозгом и телом, но из их сочинений все равно следует, что у мозга особое устройство и особый modus operandi. В каждом из этих случаев научный дуализм обеспечивает механизм сохранения святости нашего разума – он отделяет функции мозга и идущие в нем процессы от скучных и будничных телесных процессов вроде пищеварения или рака, а может быть, и защищает наш мозг от опасности быть съеденным. Однако вскоре мы убедимся, что когда-то представления о физиологии мозга строились в основном на его органических свойствах, и современная наука все чаще возвращается на эти позиции.

* * *

В 1685 году февральским утром английский король Карл II вышел из своих покоев, чтобы совершить утренний туалет. Он был мертвенно-бледен, а когда заговорил со своими прислужниками, язык у него заплетался; было видно, что мысли короля путаются. Во время бритья лицо короля внезапно побагровело, глаза закатились. Он попытался встать – но рухнул на руки слуги. Его уложили в постель, явился доктор с ножом, чтобы рассечь вену и сделать кровопускание. К голове монарха приложили нагретые утюги, его силой накормили «жутким отваром, изготовленным из человечьих черепов». Король пришел в сознание и снова заговорил, но явно мучился от нестерпимой боли. За ним ухаживала бригада из 14 лекарей, ему еще несколько раз сделали кровопускание (всего около 850 мл крови), но вскоре стало понятно, что спасти его невозможно. Четыре дня спустя его величество скончался.

В те времена ходили слухи, что короля отравили, но все же большинство считало, что Карл II умер от апоплексического удара, то есть, выражаясь современными словами, от инсульта: кровеносные сосуды мозга у него либо закупорились, либо лопнули. Инсульт поражает ежегодно десятки миллионов людей во всем мире и по сей день остается главной причиной неврологических нарушений и смерти. Мы разработали методы профилактики инсульта, а если он все-таки случится, знаем, как защитить мозг. Но по мысли человека XVII века заболевания мозга вроде апоплексии, как и любой другой недуг любого другого органа, вызывался дисбалансом телесных жидкостей – «гуморов». Считалось, что апоплексию вызывает избыток крови, одной из четырех таких жидкостей наряду с черной желчью, желтой желчью и флегмой. Чтобы снизить объем крови и таким образом помочь больному, применяли кровопускание.

Многие из нас помнят, что в школе гуморальную теорию было принято высмеивать, а что мозг представляет собой суп из телесных жидкостей, и вовсе трудно себе представить. Современные нейроноцентрические представления о когнитивных функциях мозга строятся в основном вокруг нейронов и биоэлектрической активности мозга – то есть вокруг черт, которые особенно подходят для сравнения с компьютером, сухих и механистических. Но ведь всем известно, как компьютеры боятся влаги (попробуйте вылить чашку кофе на свой ноутбук), а между тем мозг весь пропитан жидкостями, которые принимают непосредственное участие в нейробиологических процессах. Пятую часть объема мозга занимают полости, заполненные жидкостью. Примерно половину из них занимает кровь, а другую половину – спинномозговая жидкость (ликвор), прозрачная субстанция, вырабатываемая выстилкой полых желудочков мозга, причем этот процесс на удивление похож на преобразование животного духа в жизненный по Галену. Ликвор заполняет желудочки и быстро циркулирует во внеклеточных промежутках, что обеспечивает контакт со всеми клетками мозга – они омываются смесью ионов, питательных веществ и молекул, отвечающих передачу сигналов в мозге. Сами мозговые клетки, занимающие около 80 % объема мозга, тоже заполнены внутриклеточными жидкостями, содержащими ДНК и другие биомолекулы и метаболиты, обеспечивающие работу клеток.

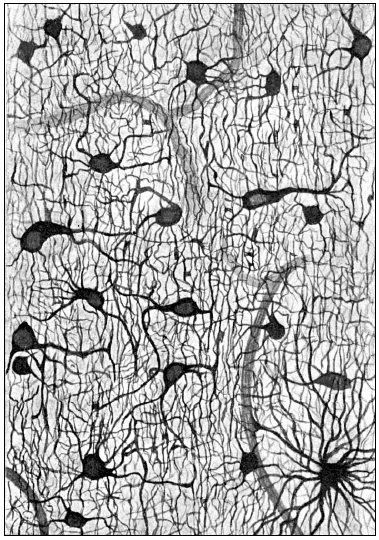

Но самое, пожалуй, удивительное – что обаятельные электрически активные нейроны, особенно занимающие большинство нейрофизиологов, составляют не более половины мозговых клеток. Менее известные клетки мозга называются нейроглия – это небольшие клетки, не испускающие потенциалов активности и не создающие длинные цепи, напоминающие электропроводку (см. рис. 3). Исторически считалось, что эти клетки играют в буквальном смысле вспомогательную роль («глия» по-древнегречески означает «клей», тоже жидкость), однако в коре головного мозга их больше, чем нейронов, почти в 10 раз. Концепция мозга без учета роли нейроглии – все равно что представление о кирпичной стене без учета роли строительного раствора.

Рис. 3. Глиальные клетки в мозжечке кошки. Рисунок от руки, выполненный испанским нейрофизиологом Пио дель Рио Ортега в 1928 году. Видны кровеносные сосуды (толстые светло-серые изгибы)

Как ни странно, многие самые известные заболевания мозга поражают именно не-нейронные составляющие анатомии мозга. Один из самых распространенных и агрессивных видов рака мозга – мультиформная глиобластома – возникает при злокачественном разрастании нейроглии; в результате у больного повышается внутричерепное давление (давление ликвора), что в конечном итоге и становится непосредственной причиной смерти. Эта страшная болезнь в 2009 году свела в могилу сенатора от Массачусетса Теда Кеннеди. Нарушения жидкостного обмена между кровеносными сосудами и остальной мозговой тканью возникают при инсульте, рассеянном склерозе, сотрясении мозга и болезни Альцгеймера. Многие из этих расстройств непосредственно влияют на кровоток или проницаемость гематоэнцефалического барьера, который состоит из тесно взаимосвязанных клеток, окружающих кровеносные сосуды, и регулирует циркуляцию химических веществ между кровью и мозгом

Так, может быть, мозг мыслящий и в самом деле отделен от мозга, подверженного неврологическим болезням? Современные исследования показывают, что мозговой «клей» и жидкости, которые раньше считались просто пассивными наблюдателями, в действительности принимают живейшее участие во многих аспектах функционирования мозга. Одно из самых поразительных открытий последних лет гласит, что в нейроглии идут коммуникационные процессы, похожие на нейронные. Ученые проанализировали микроскопические видеозаписи нейронов и нейроглии и показали, что нейроглия реагирует на часть тех же стимулов, что и нейроны. Несколько нейромедиаторов вызывают в нейроглии колебания ионов кальция, и это явление наблюдается и в нейронах, где такая динамика тесно связана с биоэлектрической активностью. Колебания кальция в разновидности глиальных клеток, которые называются «астроциты», коррелируют с электрическими сигналами соседних нейронов. Мой коллега из Массачусетского технологического института Мриганка Сур и его группа показали, что астроциты в зрительной зоне коры головного мозга хорьков реагируют на некоторые зрительные раздражители даже сильнее нейронов.

Кроме того, с нейронной активностью тесно коррелируют и закономерности кровотока в мозге. Когда активируются отдельные области мозга, местные кровеносные сосуды расширяются, и кровоток усиливается – это явление координации называется «функциональная гиперемия». Открытие функциональной гиперемии приписывают итальянскому физиологу XIX века Анджело Моссо. При помощи плетизмографа – устройства вроде огромного стетоскопа – Моссо наблюдал за пульсацией объема крови в голове неинвазивно – через роднички новорожденных и у взрослых, переживших черепно-мозговые травмы, в результате которых у них остались отверстия в черепной коробке. Самым известным испытуемым Моссо был крестьянин по имени Бертино, у которого мозговой пульс ускорялся, когда звенели церковные колокола, его звали по имени или он размышлял над какой-то задачей. Эти эксперименты – предшественники современных методов сканирования мозга: позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ), которые пришли на смену плетизмографу и позволяют наблюдать кровоток в трех измерениях.

Нейроглия и кровеносные сосуды реагируют на многие стимулы, которые активируют и нейроны, и это подчеркивает многоликую природу мозговой ткани (у нейронов есть друзья и соседи), однако это еще не доказывает, что не-нейронные элементы играют какую-то роль помимо вспомогательной. Нейроноцентрический, вычислительный подход к изучению функционирования мозга наталкивает на мысль, что нейроглия и кровеносные сосуды аналогичны источнику питания и вентилятору, которые обеспечивают работу электроники, – они решают побочные задачи, которые возникают и исчезают в зависимости от рабочей нагрузки процессора, но сами ничего не вычисляют. Если бы такая модель соответствовала действительности, то стимуляция нейроглии или сосудистой системы независимо от нейронов оказывала бы пренебрежимо малое воздействие на активность нейронов, но результаты недавних исследования прямо противоположны.

Появились, например, данные, что перепады кровотока не только реагируют на нейронную активность, но и влияют на нее. Некоторые препараты, воздействующие на ферменты в кровеносных сосудах, видимо, косвенно влияют на биоэлектрическую активность нейронов, а следовательно, кровеносные сосуды способны передавать нейронам химические сигналы. Есть и некоторые намеки на то, что расширение кровеносных сосудов при гиперемии стимулирует некоторые нейроны посредством сенсоров давления на их поверхности. Если это так, здесь можно усмотреть аналогию с тем, как работает наше осязание при надавливании на подушечки пальцев. О функциональной роли нейроглии говорят и последние нейрофизиологические исследования. Избирательная активация нейроглии при помощи так называемого «метода оптогенетической стимуляции» влияет на частоту как спонтанных, так и вызванных стимуляцией потенциалов активности соседних нейронов. Активность нейроглии влияет даже на поведение. Например, в ходе одного эксперимента Ко Мацуи и его группа из Национального института физиологических наук в Японии показали на мышах, что стимуляция нейроглии в мозжечке влияла на движения глаз, которые до этого считались результатом исключительно деятельности нейронов в этом отделе мозга.

Особенно поразительный пример влияния не-нейронных составляющих мозга приведет в работе Майкен Недергаард из Рочестерского университета. Ее лаборатория пересадила клетки-предшественники человеческой нейроглии – эмбриональные клетки, которые впоследствии развиваются в нейроглию – в передний мозг новорожденных мышей. Когда эти мыши вырастали, в их мозге было много человеческих глиальных клеток. Затем животных обследовали – тестировали их способность ассоциировать короткий звуковой сигнал с последующим легким ударом тока. Во время этой процедуры животные, подверженные воздействию гудка и удара, начали реагировать на гудок так, как в нормальной ситуации реагировали бы только на удар тока (как правило, застывали на месте); чем «умнее» подопытная мышь, тем быстрее она усваивает, что гудок предсказывает неизбежный удар тока. В этом случае мыши-носители человеческой нейроглии показали результаты в три раза лучше, чем мыши из контрольной группы, которым пересаживали нейроглию от других мышей. Кроме того, гибридные животные более чем вдвое быстрее учились проходить лабиринт и делали примерно на 30 % меньше ошибок в тесте памяти. Предполагать, будто мыши показали более высокие результаты только потому, что новая нейроглия что-то с ними сделала сама по себе, было бы упрощенчеством, но все же эти эксперименты показывают, что неприметные глиальные клетки способны влиять на поведение нетривиальными способами. А из этого следует потрясающий вывод: тайна когнитивных успехов человечества, вероятно, отчасти объясняется деятельностью глиальных клеток, на которые мы раньше не обращали внимания.

* * *

В узких закоулках, заполненных жидкостью, которые вьются между клетками мозга, идет бурная активность иного рода, не признающая типичных культурных рамок «мозг-компьютер». Именно в этих крошечных полостях и происходит по большей части химическая жизнь мозга. У некоторых само представление о химических реакциях в мозге ассоциируется с психоделическим опытом употребления ЛСД и каннабиса, но с точки зрения нейрофизиолога словосочетание «биохимия мозга» относится в первую очередь к нейромедиаторам и схожим с ними молекулам-нейромодуляторам. У млекопитающих коммуникация между клетками мозга опирается в основном на нейромедиаторы, которые выделяют нейроны в своих пресинаптических окончаниях. Нейромедиаторы выделяются, когда пресинаптический нейрон «выстреливает», а затем быстро воздействуют на постсинаптический нейрон при помощи особых молекулярных «бейсбольных перчаток» – рецепторов нейромедиаторов – и меняют вероятность «выстреливания» постсинаптической клетки. При нейроноцентрическом представлении о мозге нейромедиаторы в основном служат средством передачи электрических сигналов от нейрона к нейрону. Если считать, что биоэлектрическая активность нервной системы и в самом деле lingua franca мозга, такая точка зрения вполне оправдана.

Но теперь представим себе альтернативный химиоцентрический подход, согласно которому главные игроки – это нейромедиаторы. Согласно такому представлению электрические сигналы между нейронами способствуют распространению химических сигналов, а не наоборот. С химиоцентрической точки зрения даже сами электрические сигналы можно переосмыслить как химические процессы – ведь они строятся на ионах. Такая картина по стандартам современной нейрофизиологии ставит все с ног на голову, но ее тоже можно обосновать. Пожалуй, самый очевидный довод в ее пользу гласит, что нейромедиаторы и связанные с ними рецепторы исполняют особые функции, гораздо более многообразные, чем биоэлектрическая активность нервной системы per se; по некоторым данным, в мозге млекопитающих более ста различных нейромедиаторов, и каждый из них воздействует на какой-то тип рецепторов, а иногда на несколько. Смысл потенциала активности меняется в зависимости от того, выработку каких нейромедиаторов он запускает и на что они воздействуют. В отдельных частях центральной нервной системы, например в сетчатке, нейромедиаторы выделяются вообще без потенциалов активности.

Воздействие нейромедиаторов определяется также факторами, не зависящими от нейронов: важная роль нейроглии заключается еще и в утилизации части выработанных нейромедиаторов. Если темп потребления нейромедиаторов глиальными клетками меняется, количество нейромедиаторов регулируется примерно так же, как уровень воды в ванне, если закрыть или открыть слив. Кроме того, глиальные клетки испускают собственные сигнальные молекулы, которые иногда называют «глиомедиаторы». Глиомедиаторы, как и нейромедиаторы, вызывают кальциевые сигналы и в нейронах, и в других глиальных клетках. Функциональное воздействие глиомедиаторов на поведение и когнитивные процессы – важная тема современных исследований.

Кроме того, на воздействие нейрохимикалий сильно влияет не зависящий от клеток процесс диффузии – пассивного распространения молекул, обусловленный их случайным движением в жидкости. Диффузия вызывает и спонтанную дисперсию капелек масла по поверхности лужи, и бесцельную пляску микроскопических частиц в молоке – так называемое броуновское движение. Она же влияет на постсинаптическую активность нейромедиаторов, причем весьма существенно; как именно это происходит, мы пока не понимаем, но знаем, что это совсем не похоже на упорядоченную передачу информации по контактам между нейронами, будто по проводам. Некоторые нейромедиаторы и большинство нейромодуляторов славятся именно своей способностью распространяться из синапсов посредством диффузии и воздействовать на далекие клетки, не связанные непосредственно с теми клетками, которые выработали эти вещества. Среди подобных диффундирующих молекул – дофамин, нейромедиатор, с которым мы уже сталкивались, когда обсуждали обучение за вознаграждение у обезьян. Значимость диффузии дофамина особенно видна на примере действия наркотиков – кокаина, амфетамина и риталина. Эти препараты блокируют молекулы, задача которых – убирать дофамин после того, как синапсы его выработали. Таким образом, наркотики способствуют распространению дофамина в мозге, в результате чего он затрагивает множество клеток.

Кроме того, диффузия нейромедиаторов лежит в основе явления помех при синаптической связи: это еще один неконвенциональный вид коммуникации в мозге, при котором молекулы, выработанные одним синапсом, попадают в чужие синапсы и влияют на их функции. С точки зрения синапса, подвергнувшегося такому вторжению, это словно во время личного телефонного разговора с другом услышать, как в трубке бубнит третий голос. Есть много исследований, показывающих, что неожиданно высокие уровни помех наблюдаются между синапсами, использующими нейромедиатор глутамат, который вырабатывают 90 % нейронов в мозге и который известен в основном быстрым действием внутри отдельных синапсов. Эти результаты примечательны тем, что ставят под сомнение идею синапса как фундаментальной единицы передачи информации в мозге. Ведь и помехи при синаптической связи, и более общие эффекты нейрохимической диффузии в мозге – это аспекты так называемой передачи информации по объему, поскольку действуют они вширь по объему тканей, а не по конкретным связям между парами нейронов. Передача по объему возникает при перекрывании «волн» колеблющихся концентраций нейромедиаторов, и это больше похоже на рябь от дождя на поверхности пруда, чем на упорядоченное течение электричества по проводам.

Так что с точки зрения нейромедиатора нейроны – это специализированные клетки, помогающие формировать концентрации нейрохимических веществ в пространстве и времени наряду с нейроглией и процессами пассивной диффузии. Нейромедиаторы, в свою очередь, побуждают клетки мозга вырабатывать больше нейромедиаторов – и местно, и удаленно. Каждый раз, когда воспринимается чувственный стимул или принимается решение, мозг захлестывают бурные волны нейромедиаторов, которые смешиваются с фоновыми химическими веществами, соотношение которых постоянно меняется во всем межклеточном пространстве мозга. Если смотреть на все сквозь это мутное химическое варево, электрические свойства нейронов кажутся почти что и неважными – на их место подошел бы любой достаточно быстродействующий механизм преобразования химических сигналов. И в самом деле, в нервной системе некоторых мелких животных, например, нематоды Caenorhabditis elegans, электрические сигналы гораздо слабее, а потенциалы активности не зарегистрированы.

Такое представление о мозге гораздо больше напоминает воззрения древних мыслителей – только здесь не четыре жидкости, а сотня жизненно важных субстанций, соперничающих за влияние во внеклеточных кулуарах мозга, не говоря уже о тысячах веществ, которые взаимодействуют внутри каждой клетки. «Химический мозг» – не очень зрелищный, зато биологически обоснованный противовес сверкающему «технологическому мозгу» компьютерной эпохи и эфирному мозгу, действующему по законам квантовой физики и статистической механики. К тому же легко представить себе, что химический мозг – это прямой потомок первичного бульона из протобиологических реагентов, из которого и возникла жизнь в архейскую эру на юной планете Земля. А еще химический мозг – близкий родственник химической печени, химических почек, химической поджелудочной железы, то есть субпродуктов, которые мы едим, всех органов, чьи функции строятся на выработке и переработке жидкостей. Тогда с мозга отчасти спадает сакральный флер.

* * *

Я один из тех, кому, к сожалению, довелось познакомиться с культовой классической книгой Дагласа Хофштадтера «Гедель, Эшер, Бах» лишь в зрелые годы. Когда в колледже мой сосед по общежитию соблазнял меня поразительными парадоксами, которых так много в этой книге, я по уши закопался в домашние задания по физике и химии. Юные годы давно остались позади, прошло много лет, и вот я наконец взялся за «Геделя, Эшера, Баха», когда у меня не было уже ни терпения, ни юношеской живости ума, чтобы уделить этим парадоксам должное внимание. Я люблю Баха, обожаю разглядывать гравюры Эшера и очень интересуюсь загадочными работами Геделя, однако мне, увы, не хватило широты мировоззрения, чтобы насладиться рассуждениями автора о сознании, отдающими мистицизмом. В одной главе Хофштадтер объясняет структуру нервной системы согласно представлениям 70-х, и это перечисление сухих фактов на удивление похоже на современные научные воззрения и в некотором смысле показывает, как медленно прогрессировала все это время нейрофизиология. Кроме того, это описание сплошь пронизано научным дуализмом. Автор целиком и полностью перенимает компьютерную аналогию и выдвигает гипотезу, что «любой аспект мышления можно рассматривать как описание на высшем уровне некой системы, которая на низшем уровне управляется простыми и даже формальными правилами».

Однако один отрывок из «Геделя, Эшера, Баха» ярко отражает мысль, которую я стремлюсь донести до читателя в этой главе; речь идет об отношениях фигуры и фона в рисунках и других видах искусства. Хофштадтер говорит о тех случаях, когда фон можно рассматривать как полноправный компонент изображения, и самый известный пример этого феномена – рисунки, на которых изображена то ли ваза, то ли два профиля (см. рис. 4).

Рис. 4. Оптическая иллюзия «Ваза или лица»

В современной нейрофизиологии нейроны и биоэлектрическая активность нервной системы – это «фигура» на изображении мозга, а многие другие составляющие мозговой деятельности – это «фон». Такой гештальт сильнейшим образом повлиял на интерпретацию «мозг-компьютер» и на повсеместное распространения дуализма «мозг-тело». Но подобно тому как зрительное восприятие безо всякого труда переключается с лиц на вазу и наоборот, так и наше понимание мозга способно столь же легко вывести на первый план не-нейронные, неэлектрические черты мозговой деятельности, что сразу сделает мозг больше похожим на другие органы. Химические вещества и электричество, активная коммуникация и пассивная диффузия, нейроны и нейроглия – все это части механизмов мозга. Ставить одни из этих составляющих выше других – все равно что выбирать главные шестеренки в часовом механизме. Если повернуть одну шестеренку, это приведет в движение все остальные, если убрать любую из них, часы сломаются. Именно поэтому попытки свести когнитивные процессы в мозге к электрическим сигналам или к его «проводке» – нервным волокнам, по которым распространяются электрические сигналы, – в лучшем случае упрощенчество, а в худшем – заблуждение.

Наша приверженность идее, что мозг функционирует согласно каким-то особым или идеализированным принципам, по большей части чуждым всей остальной биологии, – следствие сакрализации мозга. Когда мы представляем себе свой мозг как мощный компьютер, какой-то непостижимый чужеродный протез, вживленный в наш череп, а не как влажную смесь плоти и жидкости, которая там пульсирует точно так же, как и все остальные органы нашего организма, мозг представляется нам чем-то крайне далеким и загадочным. А ведь считать орган-вместилище души чем-то сухим, абстрактным, безъюморным и «безгуморным» – самый надежный способ поддерживать представление о душе, отделенной от тела. Мы еще убедимся, что это лишь один из аспектов, в которых идеализация мозга вступает в противоречие с более натуралистичными представлениями, в которых мозг и разум прочно укоренены в биологическом контексте и окружающей среде. В следующей главе мы рассмотрим, в частности, как всеобщая убежденность в необычайной сложности мозга вносит свой огромный вклад в сакрализацию мозга и в дуалистическое различие между мозгом и телом.