Часть 2

– Торжественно клянусь Богом, Всемогущим и Всеведущим.

Шел двадцать третий день процесса, сегодня должны были давать показания польскоговорящие свидетели. Ева теперь находилась не в зрительских рядах, а у свидетельской трибуны – стола в центре большого зала дома культуры. По бокам от нее стояли двое немолодых мужчин в темных костюмах – переводчики с чешского и английского. Левую руку, на которой она с недавних пор носила кольцо с синим камнем, Ева положила на тяжелую черную книгу с маленьким тисненым золотым крестом, а правую подняла вверх. Она обращалась к приветливо смотревшему на нее председателю и двум судьям. Пальцы ее слегка дрожали, сердце билось быстро и почти в горле.

– Пожалуйста, говорите чуть громче, фройляйн Брунс.

Ева кивнула, набрала воздуха и начала снова. Она сказала, что будет точно и добросовестно переводить с польского языка все показания и документы, ничего не добавляя и не сокращая. Во время принесения присяги ей показалось, что Давид Миллер неодобрительно отвернулся от нее. Зато светловолосый смотрел спокойно. Ева чувствовала и взгляды слева, со скамьи подсудимых. Часть подсудимых и их защитники благожелательно смотрели на нее – молодую здоровую девушку с густыми светлыми волосами, которая в наглухо застегнутом темно-синем костюме и в туфлях без каблуков имела приличный, добропорядочный вид.

– Клянусь Богом, Всемогущим и Всеведущим, – закончила Ева.

Судья едва заметно ей кивнул. Затем по очереди принесли присягу другие переводчики. Ева немного успокоилась. Взгляд ее упал на план позади судейского стола. Теперь, вблизи, она могла прочесть и подписи. Блок 11. Главный лагерь. Крематорий. Газовые камеры. В самом низу шла надпись: «Труд освобождает». От одного из переводчиков сильно пахло перегаром. Наверняка чех. «Господи, прости меня за предрассудки», – в странном отчаянии подумала Ева. От нее самой наверняка пахло пресно и кисловато, поскольку за завтраком она почти ничего не смогла в себя затолкать. Сегодня утром. Казалось, это было давным-давно, а прошло всего два часа.

В половине восьмого Ева с Аннегретой и Штефаном сидела на кухне и нервно помешивала ложечкой кофе. Мать поднялась из подвала с банкой варенья в руках, на этикетке которой было написано «Ежевика. 1963». Она протянула ее Аннегрете, которая, не отрываясь от газеты, легко открутила крышку. Банка шикнула, и Штефан долго пытался воспроизвести звук. «Пшшшиии» – был самый удачный вариант. Эдит ножом соскребла в мусорное ведро слой зеленовато-белой плесени, села за стол и намазала Штефану варенье на хлеб.

Они вспомнили, как поздним летом прошлого года Эдит поехала на велосипеде в горы, повесив на руль слева и справа по жестяному ведру и еще одно большое ведро прикрепив к багажнику, и наполнила их там напитанными солнцем черными-черными ягодами. Когда она вернулась, сестры, которые сидели в гостиной и смотрели передачу «Воскресное приглашение», испуганно вскочили. «Мама, что с тобой? Ты попала в аварию?» Ева побежала к телефону, чтобы вызвать врача. Аннегрета собралась проверить у матери пульс. Только Эдит не понимала, почему они так разволновались, пока не увидела себя в зеркале. Вид у нее был страшный. Губы и подбородок перемазаны черно-красным соком ежевики, светлая блузка вся в темных пятнах. Собирая ягоды, Эдит время от времени бросала их в рот, и липкий сок стекал по подбородку. Вытерев затем лицо носовым платком, она сделала только хуже. Теперь вид у нее был такой, как будто она упала лицом и изо рта идет кровь. Все три рассмеялись тогда облегченным смехом.

Сегодня утром за завтраком не смеялся никто. Рядом с тарелкой Евы лежала темно-серая папка. В ней находились показания Яна Краля, которые он дал два года назад следователю и которые Ева должна была переводить сегодня в суде. Накануне вечером она дважды прочла показания. Если все, что пережил и видел господин Краль, правда, чудо, что он еще жив. Отпивая кофе, Ева попыталась представить себе, как он выглядит, этот господин Краль. Наверно, сгорбленный, скорбный. Тут Штефан принялся ныть, что мама делает ему в школу не тот бутерброд.

– Я не люблю копченую колбасу. Она противная.

– Салями?

– Еще противнее! Фу! Меня от нее тошнит.

– Но что-то нужно положить тебе на хлеб. Или просто масло?

– Фи, масло противное!

Тут Ева взяла папку и легонько стукнула Штефана по затылку.

– Немедленно прекрати вести себя как маленький.

Штефан с удивлением посмотрел на сестру, но та встала и вышла из кухни.

– А ты не хочешь взять бутерброд, Ева?

– Я могу поесть в доме культуры, мама. Там есть столовая.

В прихожей Ева надела шерстяное пальто и осмотрела себя в зеркале. Бледная, почти белая, колени мягкие, как пудинг, в животе такое ощущение, как будто его только что выпотрошил мохнатый зверь. И, прислушиваясь к тишине на кухне, молчанию матери и сестры, она призналась себе, что чувство, нараставшее в ней в течение нескольких дней, был страх. Ева попыталась понять, чего же она больше всего боится. Того ли, что придется говорить перед большим количеством людей, искать точный перевод? Или это страх, что она не поймет? Или как раз что слишком хорошо поймет? Ева засунула папку в кожаный портфель, который сама себе подарила три года назад после сданного на получение переводческого сертификата экзамена, надела шляпу и крикнула в сторону кухни: «До свидания!» Ответ «Покеда!» она получила только от Штефана.

* * *

Это был один из дней вообще без погоды – ни восхода, ни захода, сплошь серый, ни теплый, ни холодный. О снеге остались одни воспоминания. Весь путь Ева прошла пешком. И с каждым шагом ее покидало мужество, оно утекало, как талая вода в водосток, и, когда она дошла до дома культуры, почти совсем вытекло. Но войдя в переполненное фойе, где толкались репортеры, операторы с тяжелыми камерами, узнав некоторых подсудимых, которые жали друг другу руки, заметив полицейских, которые отдали честь главному подсудимому, услышав слишком громкие разговоры мужчин, увидев их уверенные движения, а также тихих, встревоженных людей, которые стояли в стороне или сбились в группки, Ева решила, что все правильно.

* * *

В зале и в полдень не стало светлее, слегка запотевшие стекла приобрели матово-серый оттенок. Служитель включил верхнее освещение, круглые светильники показались большими светящимися пузырями. Хотя некоторые окна были приоткрыты, в зале стояла духота. Пахло сырой шерстью, кожей и мокрой псиной.

Принеся присягу, переводчики сели на стороне обвинения. Еве достался стул прямо за Давидом Миллером. Она вынула из портфеля темную папку и, положив ее на стол, посмотрела на рыжие, отросшие на затылке волосы Давида. Сзади он казался мальчиком. Прямо как Штефан, с которым иногда случались детские истерики. Давид быстро просматривал документы и передавал их светловолосому.

Со скамьи подсудимых встал высокий мужчина. Порывшись в складках мантии, он достал серебряные часы на цепочке, открыл крышку и рассеянно взглянул на циферблат. Мягкое удлиненное лицо и белый галстук напомнили Еве Братца Кролика из «Алисы в стране чудес», которую они со Штефаном не любили, так как эту самую страну чудес населяли исключительно неприятные существа. Братец Кролик, будучи защитником семи подсудимых, подал ходатайство с просьбой выслушать в качестве свидетельниц супругу подсудимого номер четыре и супругу главного подсудимого. Ева поискала на зрительских трибунах женщину в шляпке, от которой слабо пахло розами, но во множестве людей ее не увидела. Встал светловолосый. Он заявил, что обвинение отклоняет ходатайство. От свидетельниц трудно ожидать новых сведений, супруги не могут быть беспристрастны. Кроме того, они могут утаить часть сведений, если таковые усугубят положение подсудимых. Началась перепалка между защитником и заместителем генерального прокурора по вопросу о количестве свидетелей защиты. Ева знала, что первым сегодня будет приглашен Ян Краль. Она раскрыла папку и подумала, что вот супругу Яна Краля выслушать не удастся. Последний раз он видел ее первого ноября сорок второго года.

Председательствующий судья принял решение удовлетворить ходатайство защиты. Братец Кролик с довольным видом захлопнул крышку часов. Cветловолосый сел, отпил глоток воды из стакана, хотя пить совсем не хотел, и скрестил руки. Его коллеги обменялись взглядами. Давид Миллер наклонился к светловолосому и что-то ему прошептал. Тот резко покачал головой. Судья сказал:

– Суд приступает к исследованию доказательств. Пригласите свидетеля Яна Краля.

Светловолосый повернулся к Еве и хотел дать ей знак. Но она уже встала и пошла к свидетельской трибуне. Полицейский провел вперед солидного немолодого мужчину. В темно-синем костюме у Яна Краля был весьма импозантный вид, как будто он сам адвокат, а может, и американская кинозвезда. Из документов Еве было известно, что он работает архитектором в Кракове. Ян Краль держался подчеркнуто прямо. Ева попыталась перехватить его взгляд, но свидетель сквозь прямоугольные очки неотрывно смотрел прямо, на судейский стол. Он не повел головой и влево, к скамье подсудимых. Краль остановился возле Евы, и она приготовилась пожать ему руку. Но он не обратил на нее ни малейшего внимания, полностью сосредоточившись на председательствующем судье. Тот попросил его сесть. Ян Краль сел за длинную сторону стола лицом к суду. Ева села не рядом с ним, а с торца стола, как ей было велено. На столе стояли два микрофона, простой графин с водой и два стакана.

Суд начал с установления личности свидетеля – имя, дата рождения, место жительства, профессия. Ян Краль немного говорил по-немецки и на простые вопросы отвечал сам, кратко и громко. Еве пока нечего было делать, и она начала двигать блокнот и карандаш, наконец они легли безупречно аккуратно. Потом Ева сбоку начала смотреть на профиль свидетеля. Запоминающиеся очки, смуглый, свежевыбрит, на энергичном подбородке небольшой шрам. Под правым ухом Ева заметила оставшуюся капельку крема для бритья. Она сделала глубокий вдох и почувствовала запах терпкого мыла.

Давид Миллер со своего места наблюдал за Евой, сидевшей к нему почти спиной. Он смотрел на женственные плечи, сильный узел волос, несомненно, не накладной, никаких этих смешных круглых подушечек, которыми пользовалось большинство женщин. И, сведя брови, он опять непонятно почему разозлился. У него болела голова, так как ночью он изрядно погулял с коллегами из прокуратуры – не было только начальника и светловолосого. На Бергерштрассе, в развеселом квартале, они сначала пошли в бар «Мокка», где пили и смотрели на женщин, которые медленно раздевались под музыку. Дальше Давид двинулся один и зашел в пивную «У Сузи», где гремели шлягеры. За стойкой сидели полуголые женщины, и через двадцать минут Давид удалился в заднюю комнату с той из них, которая меньше всего была похожа на его мать.

В комнате без окон под номером шесть очень сильно пахло духами, стены были завешены коврами. Женщина, назвавшаяся Сисси, быстро разделась и расстегнула ему брюки. Давид нередко посещал проституток, и дело было не в сладострастии. Само соитие всякий раз происходило механически и безрадостно; от женщин никогда не пахло так, как ему хотелось. Но потом он мог презирать себя. Мать застыдила бы его вконец. И эта мысль приносила некоторое удовлетворение.

Широкая кровать оказалась очень мягкой, и он решил, что сейчас провалится и вынырнет где-нибудь в Австралии. Или где там живут антиподы жителей этого немецкого города? Давид вспомнил свой детский глобус, мальчиком он протыкал его спицей, чтобы узнать, что находится на другой стороне Монреаля. «Куда я попаду, если вырою туннель?» И, лежа на Сисси, он вспомнил – он утонул бы в Индийском океане. От Сисси затхло и сладковато пахло изюмом, который он не любил и в детстве выковыривал из кексов. Войдя в нее, он решил, что она рожала по меньшей мере один раз.

Тем временем в зале закончилось установление личности свидетеля. Давид сосредоточился на происходящем.

– Господин свидетель, когда точно вы очутились в лагере?

Ян Краль заговорил по-польски. Он отвечал быстро, не прерываясь даже на то, чтобы набрать воздуха. «Слава богу, не диалект», – думала Ева, делая пометки. Гетто, вагон, ведро, солома, дети, три дня, сын… Краль говорил все быстрее. Мужчины. Офицеры. Грузовик. Какое последнее слово? Красный Крест? Это ведь он сказал по-немецки? Ева не успевала. Она тихо по-польски сказала Яну Кралю:

– Пожалуйста, господин Краль, простите. Вы говорите слишком быстро. Прошу вас, делайте паузы.

Ян Краль умолк и, повернув голову, раздраженно посмотрел на Еву, как будто не мог взять в толк, кто она такая. Ева тихо повторила свою просьбу, председательствующий судья наклонился к микрофону.

– У вас проблемы?

Ева покачала головой, хотя и покраснела, что наверняка было прекрасно видно со зрительской трибуны. Некоторые подсудимые, которые могли видеть лицо Евы, заухмылялись и засопели; это были необразованные – истопник, медбрат. Ян Краль наконец понял, в чем состоит задача Евы, и коротко ей кивнул. Он начал с начала и теперь говорил медленнее. Ева напряженно смотрела на его губы, которые поплыли у нее перед глазами. Руки похолодели. Кровь зашумела в ушах, она перестала понимать свидетеля. «Я не могу. Мне надо выйти. Сейчас я встану и уйду. Нужно бежать… Я сбегу…» Но тут Ева увидела, что на лбу у Яна Краля выступил пот. Капельки появлялись одна за другой. Задрожал подбородок, это было видно только ей. И Еве стало стыдно. Что значит ее волнение по сравнению с его бедой? Она успокоилась. Ян Краль умолк. Он смотрел на свои руки, лежавшие на столе. По правому виску стекала капля пота. Ева посмотрела в свои записи и перевела сказанное свидетелем, обратив внимание, что старается повторять его интонацию.

– Двадцать восьмого октября сорок второго года меня с женой и сыном депортировали из краковского гетто. Мы три дня ехали в товарном вагоне. Запертом. Туалета и воды не было. Только ведро в углу на восемьдесят человек. Нам не давали ни есть, ни пить. Люди в дороге умирали. По меньшей мере десять человек. Прежде всего старики. Когда мы приехали – это было первого ноября, – нас вывели из вагона на платформу. Тех, кто остался в живых, разделили. Женщин, детей, стариков налево, мужчин направо. Два офицера СС поспорили, куда определить моего сына – ему было одиннадцать лет, но он был крепким. Я подумал, что те, кто слева, попадут в более легкий лагерь. А я не хотел, чтобы он работал. Я вмешался и сказал одному, что мой сын еще слишком мал, не может работать. Тот кивнул, и сын вместе с женой забрались в грузовик. Грузовик был Красного Креста, и это меня успокоило. Они уехали.

Ева умолкла. Председательствующий судья наклонился, чтобы задать вопрос, но тут Ян Краль опять заговорил. Он быстро произнес всего несколько фраз, под конец запутался и замолчал, как будто все сказал. Ева сбоку смотрела на него, на кадык над воротником белой рубашки. Она видела, что он глотает, глотает, глотает.

– Пожалуйста, повторите последнюю фразу, – тихо попросила она по-польски.

Все ждали, кто-то нетерпеливо постукивал костяшками пальцев по столу. Но Ян Краль чуть покачал головой и посмотрел на Еву. Глаза за очками покраснели, подбородок дрожал. Ева видела, что он не в состоянии говорить дальше. Она полистала словарь и посмотрела два слова, хотя прекрасно знала их значение. Slup и dym. Колонна и дым. И она в микрофон перевела то, что поняла:

– Потом в лагере, вечером, другой заключенный показал мне столб дыма на горизонте. И сказал: смотри, это твои жена и сын поднимаются на небо.

Ян Краль снял очки и достал из кармана брюк клетчатый носовой платок, свежевыглаженный, аккуратно сложенный. «Купил специально для процесса», – подумала Ева. Платком Ян Краль отер лоб. А потом закрыл им лицо.

В зале все молчали, даже на скамье подсудимых. Некоторые из подсудимых закрыли глаза, как будто задремали. Светловолосый что-то записал, а затем спросил:

– Господин Краль, почему вы решили, что ваша семья попадет в более легкий лагерь?

Ева перевела вопрос. Ян Краль высморкался, опять сглотнул и заговорил, а Ева перевела:

– Мне это сказал один из СС на платформе.

– Кто именно? – поинтересовался светловолосый.

Ян Краль не пошевелился.

– Кто-то из подсудимых? Вы узнаете его?

Ян Краль опять надел очки и повернулся в сторону подсудимых. Ненадолго его взгляд задержался на лице подсудимого номер четыре, а потом он указал на подсудимого номер семнадцать, аптекаря в темных очках. Тот почти весело засопел, как будто его выбрали принять участие в какой-то игре. Аптекарь вальяжно встал и сказал, а Ева перевела Яну Кралю:

– Это ложь. Свидетель меня с кем-то перепутал.

И аптекарь опять сел. Встал его защитник, Братец Кролик.

– Господин свидетель, вы показали, что прибыли в лагерь первого ноября сорок второго года. В этот день обвиняемого там не было. С первого по пятое ноября он находился в Мюнхене, у него была операция. На что имеются документы.

Ева перевела.

– Возможно, мы приехали тридцать первого октября, – сказал Ян Краль. – Когда едешь в запертом вагоне, время забывается.

– Имеются свидетельства о смерти членов семьи Краль? – обратился председатель к одному из судей.

Тот покачал головой.

– Возможно, вся история не соответствует действительности, – продолжил защитник. – У меня есть сомнения в правдивости показаний свидетеля.

Ева перевела это Яну Кралю. Тот посмотрел на нее и побелел. А светловолосый резко ответил защитнику:

– Многих жертв вообще не записывали по имени. Вам должно быть это известно, господин адвокат. Господин председатель, у нас имеется документ о регистрации свидетеля в лагере.

Давид Миллер нашел соответствующий документ. Светловолосый поискал нужное место и зачитал:

– Первого ноября сорок второго года свидетель был помещен в лагерь под номером двадцать сто семнадцать. Нередко случалось, что вновь прибывших регистрировали только на следующий день. Следовательно, прибытие тридцать первого октября вполне возможно.

Ева перевела.

– Господин свидетель, вы помните, когда именно по прибытии вас зарегистрировали? – спросил судья. – В тот же день? Или позже?

– Нет, не помню, – ответил Краль и после паузы добавил: – Для меня день смерти моих жены и сына первое ноября.

Опять взял слово защитник:

– Я повторяю, в тот день вы не могли видеть подсудимого на платформе, господин свидетель.

Подсудимый номер семнадцать снял солнечные очки и почти приветливо кивнул свидетелю:

– Простите, сударь, но я вообще не был на этой вашей так называемой платформе.

Со зрительской трибуны послышался возмущенный возглас, его зашикали. Председательствующий судья потребовал тишины, а затем попросил свидетеля еще раз, шаг за шагом описать его прибытие в лагерь, чтобы выстроить временну́ю схему. Ева перевела. Ян Краль вопросительно посмотрел на нее, она повторила:

– Все еще раз.

Краля начало трясти, его будто схватила невидимая огромная рука и трясла, трясла. Ева в поисках помощи перевела взгляд на прокуроров. Светловолосый понял, что свидетелю нужна пауза, и дал знак судье.

* * *

Низкое помещение без окон за залом, которое обычно служило гримеркой артистам, на сей раз выполняло роль комнаты для свидетелей. Заместитель прокурора, рядом с которым стоял Давид Миллер, втолковывал что-то Яну Кралю. Тот отказался сесть на стул и, шатаясь, прислонился к освещенному зеркалу, лицо у него было белое. Казалось, костюм вдруг сделался ему велик, как и воротник. От давешней солидности ничего не осталось. Ева переводила: его показания важны, он должен вспомнить. Но Краль заявил, что больше туда не пойдет. То, что здесь происходит, не оживит его жену и сына. Давид стал нажимать: Краль несет ответственность. По отношению к другим жертвам! Он схватил Краля за плечо, но светловолосый его оттащил.

– Вы не можете меня заставить, – покачал головой свидетель.

Светловолосый достал из кармана пачку сигарет и предложил Кралю. Тот взял сигарету, и они со светловолосым закурили. Все четверо молчали. Перед одним зеркалом стоял поднос со вчерашними бутербродами. Ломтики колбасы покоробились и покрылись капельками жира. Зеркало, отражавшее бутерброды, как и остальные, было обрамлено гирляндой из лампочек белого света, но видимо, что-то случилось с контактом, и лампочки тревожно мигали. Еве казалось, что Давид от нетерпения и раздражения сейчас лопнет. Под глазами у него были красные круги, как будто он почти не спал. Прилагая заметные усилия, Миллер сдержанно сказал:

– Господин Краль, вы важный свидетель не только по делу аптекаря. Самое главное – подсудимый номер четыре. Чудовище…

– Господин Миллер, я уже говорил вам… – перебил его светловолосый.

Давид отмахнулся:

– Да-да. Господин Краль, вы один из немногих, кто пережил пытки в одиннадцатом блоке. Вы должны дать показания! – И он резко обратился к Еве: – Переведите!

Ева открыла рот, но Краль вдруг рухнул на колени, как марионетка, у которой перерезали веревочки. Ева с Давидом едва успели его поймать и посадить на стул. Ева взяла у него недокуренную сигарету и потушила ее в пепельнице. Светловолосый обменялся долгим взглядом с Давидом и тихо сказал:

– У нас были сомнения уже во время допроса. Думаю, не стоит дальше настаивать. Даже если он отпадет. Мы просто теряем время. – И Еве: – Это не надо переводить, фройляйн Брунс.

Давид хотел что-то возразить, но светловолосый посмотрел на часы, кивнул Яну Кралю и вышел из комнаты. Давид недовольно двинулся за ним, не удостоив взглядом ни Еву, ни Яна Краля. Дверь он оставил открытой. Ева возмутилась. Как они могут так просто бросить человека, как будто он сломавшийся прибор? Она спросила у Краля, который обмяк на стуле:

– Хотите что-нибудь выпить, господин Краль? Стакан воды?

Но тот отмахнулся:

– Спасибо.

Ева нерешительно за ним наблюдала. Краль, похоже, не знал, что делать дальше. У него был такой вид, как будто он ждал указаний. Тогда Ева, сама себе удивившись, положила ему руку на локоть:

– Может быть, еще раз подумаете?

Краль не смотрел на нее.

– Сколько вам лет? – Но ответа он не ждал. – Такой молодой женщине нечего возиться с мертвыми. Нужно жить.

После этого он с трудом встал со стула, что-то пробормотал на прощание и вышел. Ева смотрела на мигающие лампочки и спрашивала себя, кого Ян Краль винит в смерти сына: тех людей, что в зале, или самого себя.

* * *

В детском отделении, где сегодня, как и в суде, целый день горел электрический свет, Аннегрета готовила младенцев ко второму кормлению. Она укладывала ревущие от голода свертки в коляски и вместе с сестрой Хайде везла их в женское отделение. Фрау Бартельс, молодая мама, уже сидела на кровати в одноместной палате – у господина Бартельса водились деньги – и ждала своего маленького Хеннинга. После двух недель, проведенных в родильной горячке, она выглядела хорошо. Их с малышом должны были сегодня выписывать.

Аннегрета достала громко плачущего Хеннинга из коляски и поднесла к обнаженной груди матери. Крики тотчас прекратились, Хеннинг засопел и начал сосать. Аннегрета смотрела на слегка покачивающийся маленький затылок и улыбалась. Фрау Бартельс поверх ребенка смотрела на Аннегрету и думала, что та, хоть полновата и слишком накрашена, симпатичная. Даже если бы она не спасла жизнь ее сыну.

Вскоре после родов у фрау Бартельс подскочила температура, о кормлении грудью нечего было и думать, и сестрам пришлось кормить маленького Хеннинга суррогатным молоком из шприца. Но за день до Рождества малыша сильно вырвало, а потом начался понос. Он худел с каждым днем, это вселяло серьезные опасения. Наконец ручки у него стали тонкими, гибкими, как тростинки. Аннегрета каждые полчаса вливала в него ложку подсахаренной воды, которая тут же стекала по подбородку. Но она не сдавалась. И через три дня Хеннинг, весом в полтора килограмма, скорее мертвый, чем живой, впервые удержал раствор. После этого он медленно пошел на поправку и сейчас весил, как после родов. Благодарность фрау Бартельс не знала границ, о чем она сегодня еще раз сказала Аннегрете. Но когда та хотела выйти, фрау Бартельс удержала ее за руку и прошептала:

– Я должна вам кое-что сказать, сестра. Мой муж подозревает, что Хеннинг получал здесь некачественное питание. Он написал жалобу. Лишь бы у вас не было неприятностей. Мне было бы очень жаль, вы были так добры к Хеннингу.

И фрау Бартельс извиняясь посмотрела на Аннегрету. Та, успокаивая ее, улыбнулась.

– Да все в порядке. Я бы на месте вашего мужа поступила точно так же. Я заберу Хеннинга через полчаса.

И Аннегрета вышла. Но в коридоре улыбка сошла с ее лица, и она в первый раз подумала: «Пожалуй, хватит».

* * *

В обеденный перерыв большинство участников процесса пошли в столовую дома культуры. Сотрудники прокуратуры, зрители, свидетели, родственники покупали кёнигсбергские клопсы или гуляш и садились за длинные столы неуютного, но практичного помещения. С подносом в руках искали себе место и защитники, в том числе Братец Кролик. За одном столом сидело несколько подсудимых, они утоляли голод так же, как и все остальные. Люди либо молчали, либо негромко обсуждали прогноз погоды, невозможное уличное движение, сухое, а то и резиновое мясо.

Ева с подносом подошла к столу, за которым сидели другие девушки – секретарши и стенографистки. Румяная молодая женщина в светлом костюме, уже видевшая Еву в прокуратуре, улыбкой пригласила ее подсесть. Ева села напротив нее и начала есть клопсы, которые ее отец никогда не подал бы такой температуры – еле теплые. Да и вообще есть ей не очень хотелось.

До обеда были заслушаны показания еще двоих свидетелей из Польши. Но те достаточно владели немецким и говорили без помощи Евы. Тем не менее она сидела рядом, чтобы при необходимости помочь. Однако перевести ей пришлось всего одно слово. Прогулочная трость. Палка. На платформе они были у офицеров СС вместо дубинок, чтобы успокаивать новых узников, когда те выходили из вагонов. Кто-то заговаривал, что-то спрашивал, проявлял строптивость, дети начинали плакать – и тогда, чтобы восстановить спокойствие, пускали в ход палки. Оба свидетеля видели на платформе подсудимого номер семнадцать. Один из них указал и на главного подсудимого, который, однако, так же как и аптекарь, решительно отрицал, что там был. И уж конечно, не проводил так называемых «селекций».

Ева перевела взгляд на крайний стол, окутанный сигаретным дымом. Она думала о том, что все подсудимые отрицали свою вину вполне правдоподобно. Они казались удивленными, потрясенными, даже возмущенными тем, что кому-то могло прийти это в голову: вот они смотрят людям в рот, ощупывают мышцы, отделяют работоспособных от их родных и навсегда разлучают семьи. Они правдоподобно отрицали, что тут же отправляли в газовые камеры бесполезных в их глазах людей. Ева отложила вилку с ножом. Бывало, по десять тысяч за день. Это показал Павел Пирко, входивший в состав группы заключенных, которые потом наводили на платформе порядок. Ева поискала глазами маленького хитрого человека, который рассказывал все это так весело, как будто описывал увеселительную прогулку по Рейну, но не нашла. Зато в другом конце столовой она заметила Давида Миллера, он торопливо, бездумно закидывал в себя еду и с полным ртом говорил что-то коллеге.

Ева попыталась представить себе: десять тысяч женщин, детей, мужчин. Десять тысяч ослабленных людей, они садятся в грузовик, и грузовик отъезжает. Но единственное, что она могла себе представить, это их надежду на горячий душ и кусок хлеба.

* * *

Эдит, нагруженная грязным бельем, спустилась в подвал «Немецкого дома», где у Брунсов была прачечная. Засунув руки в карманы голубого клетчатого фартука, она стояла перед новой стиральной машиной и следила за первой стиркой. Белый закрытый ящик стучал, качал воду, словно в нем билось огромное сердце. Эдит не могла оторваться, хотя на кухне было полно дел. У нее возникло смутное ощущение, будто эти звуки оповещают о начале чего-то нового. «Точнее, барабанят», – подумала она, имея в виду чудище, которое пришлось затаскивать в подвал трем грузчикам. Раньше она каждый четверг в большом чане варила передники, скатерти, кухонные полотенца, салфетки, помешивала их длинной палкой и наконец вытаскивала мокрое капающее белье из щелочного раствора, от которого слезились глаза. Теперь же она просто стояла, делать ничего было не нужно. Эдит почувствовала себя бесполезной и вздохнула.

Волосы у нее поредели, в них появились седые пряди, тело утратило формы, заплыло, стало мягче, податливее. Иногда по вечерам, прежде чем намазаться кремом, она сидела перед зеркалом и натягивала кожу лица, пока та не становилась гладкой, как прежде. А иногда по неделе не ужинала, чтобы влезть в бархатную юбку. Но тогда на лице появлялось больше морщин. «В определенном возрасте женщина должна решить, кем она хочет стать: коровой или козой». Эту фразу Эдит прочла в одном женском журнале. Ее мать определенно превратилась в козу. А Эдит никак не могла решить. На сцене она могла бы быть и той и другой. А еще возлюбленной, дочерью, матерью, бабушкой. В гриме и парике она могла бы играть леди Макбет, Джульетту, шиллеровскую Жанну Д’Арк…

Ее мысли прервал звук открывшейся двери. Вошел Людвиг в своей поварской куртке.

– Чего ты тут застряла, мама?

Эдит не ответила, и по ее виду Людвиг понял, что внутри у нее раздрай. Как в новой стиральной машине.

– Смысл машины ведь в том, что ты можешь использовать время иначе.

– Я всегда любила стирать, любила перемешивать белье в чане, тереть его на стиральной доске, выжимать, выбивать. Не знаю, смогу ли я привыкнуть к этой штуке.

– Привыкнешь. Ну давай, а то я стою под дождем с картофельным салатом.

Людвиг уже хотел выйти, но Эдит вдруг спросила:

– Может, с ней поговорить?

Людвиг посмотрел на жену и покачал головой:

– Нет.

Эдит помолчала. Барабан в стиральной машине крутился все быстрее. Вум-вум-вум.

– Он сейчас живет в Гамбурге. Торговец, у него большой магазин.

Людвиг сразу понял, о ком говорит жена.

– Откуда ты знаешь?

– В газете было написано. А жена его тоже здесь.

Стиральная машина тихонько зашипела и с хрипом начала откачивать воду. Муж и жена молча на нее смотрели.

* * *

После показаний свидетельницы, которая в тринадцатилетнем возрасте в последний раз видела на платформе своих маму и бабушку, председательствующий судья объявил перерыв до завтра. Ева отправилась в женский туалет, где ей пришлось ждать, пока освободится кабинка. Женщины стояли в очереди, как после театральной премьеры. Только сегодня не было оживленных разговоров о том, кто как играл. Все были сдержанны, вежливо придерживали двери, передавали полотенце, кивали друг другу. Ева тоже как будто ошалела.

Зайдя в освободившуюся кабинку, она закрылась и не сразу вспомнила, что, собственно, собиралась сделать. Затем раскрыла портфель и достала сложенное платье в светлых узорах. Сняла темную юбку, пиджак. В маленькой кабинке было тесно, и она все время ударялась о стенки. Натягивая через голову платье, Ева чуть не упала. Она тихо выругалась и потянулась к молнии на спине, наконец застегнула.

Тем временем в дамской комнате стало свободнее, за дверью все затихло. Ева сложила рабочий костюм и попыталась засунуть его в портфель, но тот не застегивался, и она оставила его открытым. Она уже собралась выйти из кабинки, как услышала, что дверь в дамскую комнату снова открылась и кто-то вошел. Этот кто-то шумно дышал, а может быть, плакал. Высморкался. Слабо запахло розами. Открылся кран, зашумела вода. Ева, затаив дыхание, с портфелем в руках ждала за дверцей кабинки. Но минуты шли, а вода все бежала из крана. Тогда она открыла задвижку и вышла.

В одной из раковин мыла руки жена главного подсудимого. На ней опять была фетровая шляпка, темно-коричневая сумочка стояла на подоконнике. Женщина постучала мокрыми пальцами по лицу, по которому пошли красные пятна. Ева подошла к соседней раковине. Женщина не посмотрела на нее, она словно окаменела. Очевидно, теперь Ева стала ее врагом. Они стояли рядом и мыли руки хозяйственным мылом, которое не давало пены. Ева косилась на морщинистые руки, на потертое обручальное кольцо. «Я ее знаю. Она дала мне пощечину. Вот этой самой рукой», – подумала Ева и, испугавшись этой нелепой мысли, отмахнулась от нее, закрыла кран и хотела выйти. Вдруг женщина загородила ей дорогу. За спиной шумела вода.

– Вы не должны верить тому, что здесь рассказывают. Муж говорил мне, что все они хотят компенсаций, денег. Чем страшнее то, что они рассказывают, тем больше денег.

Женщина взяла сумку с подоконника и, прежде чем Ева успела что-то ответить, вышла. Хлопнула дверь. Ева обернулась на открытый кран, закрутила его, потом посмотрела в зеркало и приложила руку к щеке, как будто еще чувствовала удар, который получила так давно.

* * *

Взяв в почти опустевшем гардеробе пальто, шляпу и перчатки, Ева вышла на улицу. Было около пяти. Серый день сразу перетек в сине-серые сумерки. В вечернем сумраке фары проезжавших мимо машин чертили длинные полосы света. Дом культуры располагался на оживленной улице.

– Вы хорошо поработали сегодня, фройляйн Брунс.

Ева обернулась. За ней стоял Давид Миллер. Он, как всегда, был без шляпы и курил. Ева невольно улыбнулась похвале, прозвучавшей из его уст. Но Давид продолжил:

– Меня просил передать это заместитель генерального прокурора.

Давид отвернулся и присоединился к двум коллегам из прокуратуры, которые выходили из здания. Еву кольнуло. Почему этот Миллер так демонстративно невежлив с ней? Потому что она немка? Но с остальными у него, судя по всему, проблем нет. По крайней мере, с коллегами. Да и со стенографистками.

От мыслей Еву оторвал автомобильный гудок. Во втором ряду остановилась желтая машина Юргена. Он, не выключая мотора, вышел из машины и открыл ей дверь. Ева села. Они быстро, стыдливо поцеловались в губы. Все-таки они помолвлены. Юрген вписался в поток машин. Ева, которая обычно во время езды бойко, беспорядочно комментировала все, что видела справа и слева, молчала. Она, казалось, не видела нагруженных покупками людей, тащивших за собой домой детей, – те то и дело застревали у освещенных витрин. Юрген бросал на нее испытующие взгляды, будто искал видимых глазу перемен, какого-то знака, который оставил на ней день. Но наружность невесты не изменилась. Тогда он спросил:

– Нервничаешь?

Ева обернулась к нему и улыбнулась:

– Да.

Потому что они собирались сделать что-то почти запретное.

* * *

Через двадцать минут машина очутилась в другом, как почудилось Еве, мире. Они проехали в высокие белые железные ворота, которые открыла и закрыла за ними невидимая рука, закружили по показавшейся бесконечной аллее, обсаженной невысокими фонарями. Ева всматривалась в темноту, за голые деревья и кусты, и догадалась, что там газон. «С каким удовольствием Штефан поиграл бы здесь в футбол», – подумала она, вспомнив две цветочные кадки, которые отец каждую весну выносил из подвала, а мать сажала в них красную герань, чтобы украсить вход в ресторан.

Дом вырос как из-под земли. Большой, белый, современный. Ему не хватало индивидуальности, будто это гараж, что Еву странным образом успокоило. Юрген затормозил перед домом и взял ее руку.

– Готова?

– Готова.

Они вышли из машины. Юрген хотел показать ей дом, который скоро станет и ее домом тоже. Отец Юргена и Бригитта еще не вернулись с острова в Северном море. И с трудом шагая против ветра – ежедневная прогулка по берегу перед ужином, – они не догадывались, что сын в это время обходит со своей белокурой невестой все их комнаты. Юрген открыл для нее даже строгую, без каких бы то ни было украшений, но солидную спальню отца. Ева была потрясена количеством комнат, размерами, элегантным дизайном. Она обратила внимание на высокие потолки, что, как объяснил Юрген, важно для отца, поскольку ему нужен воздух, чтобы думать.

Каблучки Евы то громко стучали по гладким мраморным полам, то утопали в толстых молочно-белых шерстяных коврах. И картины на стенах создавали совсем другое впечатление, чем фризский пейзаж у нее дома. Рассматривая угловатые, прорисованные черным контуры дома, стоявшего на берегу странно, намеренно неправильно – это Ева поняла – расположенного озера, она подумала о своих коровах. Когда ей было лет шесть-семь, она дала им имена.

– Гертруда, Фанни, Вероника… – попыталась вспомнить Ева.

– Добрый вечер, господин Шоорман. Фройляйн…

В комнату вошла крепкая женщина средних лет в бежевом рабочем халате. В руках у нее был поднос с двумя наполненными бокалами. Юрген взял бокалы и поднес один Еве.

– Фрау Тройтхардт, это Ева Брунс.

Фрау Тройтхардт не стесняясь смотрела на Еву глазами слегка навыкате.

– Добро пожаловать, фройляйн Брунс.

Юрген приложил палец к губам:

– Тс-с. Это тайна. Сегодня первый, неофициальный визит.

Фрау Тройтхардт, очевидно желая подмигнуть, заговорщически сощурила глаза, показав при этом ряд мелких здоровых зубов.

– Я вас умоляю. От меня никто ничего не узнает. Если вам угодно, я приготовлю ужин.

Юрген кивнул, и фрау Тройтхардт направилась к выходу.

– Я могу помочь вам на кухне, фрау Тройтхардт? – вежливо спросила Ева.

– Еще не хватало, чтобы гости сами готовили!

И фрау Тройтхардт вышла.

– У нее простые манеры, но выполняет свою работу она хорошо, – весело сказал Юрген.

Они чокнулись и отпили шампанского. Ева решила, что у колючей холодной жидкости горьковатый привкус дрожжей.

– Это шампанское, – уточнил Юрген. – Хочешь видеть верх декаданса? Захвати бокал.

Заинтригованная Ева двинулась вслед за Юргеном. Они прошли в «восточный флигель», как иронично выразился Юрген. Тревожный запах, который Ева уже давно чувствовала, но считала игрой воображения, стал сильнее. Юрген открыл дверь, включил верхний свет, и они вошли в большое помещение, выложенное небесно-голубой плиткой. Бассейн. Длинная стеклянная стена справа открывала вид на темно-зеленый сад. Уличные фонари отбрасывали мутные круги света. «Похоже на заброшенный аквариум, – подумала Ева. – В котором давно уже нет ни одной рыбы». На зеркально гладкой поверхности ярко-голубой воды не было ни морщинки.

– Хочешь поплавать?

– Нет-нет, спасибо.

Еве не хотелось сейчас раздеваться и мокнуть. Юрген, казалось, огорчился.

– Да у меня и купальника с собой нет.

Тогда Юрген открыл стенной шкаф, где на плечиках висело по меньшей мере пять купальников.

– Это как раз не проблема. Я тебя оставлю.

Ева опять хотела отказаться, но Юрген настаивал:

– Честно говоря, мне нужно сделать еще один звонок. Это может занять какое-то время. Шапочку найдешь в душе.

Юрген снял с плечиков один купальник, всучил его Еве и вышел. Оставшись одна, она стала смотреть, как со дна бассейна поднимаются маленькие пузырьки. Как в бокале шампанского, который она все еще держала в другой руке. «О нет, это же шампанское», – вспомнила Ева и отпила глоток. Ее слегка передернуло.

Через десять минут Ева в бледно-красном купальнике, который был ей тесноват, подошла к воде. С трудом запихнув под резиновую шапочку густые волосы, она послушно, ступень за ступенью, стала спускаться по металлической лесенке. Вода – теплее, чем она ожидала, – осталась почти неподвижной. Когда она поднялась до груди, Ева отпустила поручни и поплыла. Потом перевернулась на спину, понадеявшись, что шапочка удержит воду. Если у нее намокали волосы, их приходилось потом сушить феном целые полчаса. Ева легла на воду, вытянула руки и ноги и стала смотреть на гудящие лампы дневного света на потолке.

Как странно – плавать в чужом доме. С шампанским в желудке. В чьем-то чужом купальнике. Никогда еще Еве не было так трудно представить себе, что придется оставить прежнюю жизнь и поселиться тут с Юргеном. Но таков порядок вещей. Она вспомнила Яна Краля, который, возможно, уже возвращался домой. Может быть, как раз в эту минуту он летит высоко над домом с бассейном на самолете, который держит курс на Польшу. Через Вену. Ева один раз проделала этот путь: три года назад она летала на экономический конгресс в Варшаву. Там-то и утратила невинность. Ева перевернулась на живот и нырнула головой вниз. Она плыла по дну бассейна, чувствуя, как вода просачивается под шапочку. Но вынырнула, только когда стало невмоготу.

* * *

В своей гостиной, которая одновременно служила ему кабинетом, Юрген бесшумно ходил взад-вперед по толстому ковру. Он не говорил по телефону. Никакого звонка ему делать было не нужно, он солгал Еве. Он просто хотел проверить, как это, когда Ева здесь, рядом, в другой комнате, где он ее не видит. Как это, если она тут поселится? И ему пришлось признаться себе: приятно сознавать, что Ева в доме. Как маленький новый орган, накачивающий новую жизнь в старое тело.

* * *

Потом Ева с Юргеном ужинали за длинным обеденным столом, сев по обе стороны угла.

– Нет, не напротив, Ева, мы тут не на великосветском приеме, – пошутил Юрген.

Влажные волосы Ева распустила по спине. «Как-то нехорошо, – покосившись на нее, подумал Юрген. – Какая-то распущенность». Он подавил желание ее поцеловать. Только не в доме отца, который еще ничего не знает о Еве. Они ели приготовленное фрау Тройтхардт оленье рагу. Юрген подробно рассказывал о важном архитекторе, который восемь лет назад построил этот дом – «вариации на тему раннего Миса ван дер Роэ». Ева вспомнила вязаные крючком салфетки у себя дома и попыталась представить этого архитектора у них в гостиной. Она спросила у Юргена, что бы сказал архитектор, если бы пришел к ним в гости и увидел повсюду салфеточки на мебели. Юрген недоуменно посмотрел на Еву.

– Предупреждаю, это мое приданое. Пятьдесят шесть салфеточек на все случаи жизни.

Юрген понял и подчеркнуто серьезно ответил:

– Вязаные салфетки тоже отвечают архитектурному принципу симметрии. – И рассмеялся, как ребенок, которому удалась дерзкая проделка.

Ева тоже рассмеялась. Интересно, какой вид был бы у господина архитектора, если бы он у себя над камином обнаружил фризский пейзаж с ярко-красным закатом? Коров? Но, продолжая хихикать, Ева вспомнила, как отец иногда смотрит на картину и тяжко вздыхает. Ностальгия по родным местам. И еще она помнила, как мать всегда осторожно протирает раму, потому что картина была куплена за большие деньги. Ева посерьезнела и почти погрустнела.

– У меня такое ощущение, будто я предаю своих родителей.

Юрген тоже перестал смеяться и взял Еву за руку.

– Тебе нечего их стыдиться.

Поужинав, они перешли в кабинет Юргена. Юрген поставил пластинку и подсел к Еве на широкий серый диван. Ева не в первый раз задумалась о том, что решительно не понимает джазовой музыки. Не понимает, когда песня начинается, когда заканчивается. Да и вообще джаз сбивал ее с толку. Она любила такую музыку, когда слышала следующий звук еще прежде, чем он прозвучал. А в джазе не так. Ева попросила у Юргена еще вина, которое приятно затуманило голову и сделало комнату еще прекраснее – теплый свет, высокие книжные полки, симпатичный беспорядок на письменном столе перед доходящим до пола окном. Она устало замигала и закрыла глаза. И всплыла картина – люди с чемоданами, давка, люди в военной форме, шипя, отдают короткие приказы. Старая женщина с желтой звездой на пальто достает что-то из кармана, кладет в руку девушке и говорит: «Храни свою честь!» Потом старуху уводят, а девушка смотрит на руку. Ева открыла глаза и выпрямилась. Она не хотела думать о том, что сегодня рассказывала свидетельница, о том единственном, что ей осталось от бабушки и потом было украдено в лагере.

– А какая же комната будет моя?

– Хозяйственная, – с отсутствующим видом ответил Юрген, который, откинув голову на спинку дивана, курил и слушал музыку. – Хочешь посмотреть? Или, может, кухню? Она, прежде всего, большая…

– Я не об этом. Мне же нужен письменный стол.

– Если тебе, например, нужно будет написать письмо, ты всегда сможешь воспользоваться моим.

Юрген встал и перевернул пластинку. У Евы начинал болеть живот. Дичь была ей противопоказана. Кроме того, фрау Тройтхардт пережарила оленину. И без того темная панировка стала почти черной. Она лежала в желудке, как уголь. Или как камень вместо молодого козленка у волка – эту сказку сегодня просил ее почитать Штефан, хотя он уже большой. Юрген опять подсел к ней и положил на колени толстый фотоальбом.

– Я хочу показать тебе фотографии мамы.

Ева постаралась не обращать внимания на боль в животе и раскрыла альбом. Мать Юргена оказалась нежной черноволосой женщиной, все фотографии были не очень четкими. На одной из них перед пивной стояли улыбающиеся родители, между ними маленький Юрген. Ева узнала его по серьезному взгляду. Узнала она и место.

– Это наверху, на горе. Пивной ресторан.

– Да, лето сорок первого, два дня спустя отца арестовали.

– Почему?

– Он был коммунист. Я не видел его четыре года.

Юрген замолчал и потушил сигарету в тяжелой стеклянной пепельнице. Похоже, он ничего больше не собирался объяснять. Еве показалось, он вообще пожалел, что дал ей альбом.

– У тебя красивая мама. И милая. Я бы хотела с ней познакомиться.

Ева полистала еще, но фотографий больше не было. Вдруг из альбома выскользнула незакрепленная картонка. Ева взяла ее. Это оказалась открытка с изображением горного ландшафта. Ева перевернула ее, оборотная сторона была плотно записана детским почерком. «Дорогая мама…» Прежде чем Ева успела прочесть дальше, Юрген забрал у нее открытку.

– Меня отправили в деревню, в Альгой, – сказал он и после паузы добавил: – С тех пор я не переношу запаха коров и коровьего молока.

– Там было так плохо?

Юрген вернул открытку в альбом, закрыл его и положил на стеклянный столик.

– Я хотел остаться с мамой. У меня было такое чувство, что я должен ее защищать. Как это бывает у мальчишек. А потом она погибла.

Ева погладила Юргена по щеке. Он посмотрел на нее, и вдруг она легонько, но слышно пукнула. Чертово оленье рагу. Ева пунцово покраснела. Как ужасно. Юрген чуть улыбнулся, но потом все-таки поцеловал ее. Они сползли по дивану, задышали быстрее, посмотрели друг на друга, смущенно улыбнулись, опять поцеловались. Рука Юргена поползла вверх по ее голой руке и осторожно стянула почти высохшие волосы, которые слегка пахли хлоркой. Ева вытащила его рубашку из брюк и запустила обе руки. Вдруг он отпрянул.

– Ты хочешь меня соблазнить?

– Или ты меня? – засмеялась Ева.

Но Юрген мрачно сказал:

– Я высказал тебе свое мнение. До свадьбы…

– А может, это немножко несовременно?

Ева опять хотела обнять Юргена. Не потому что ее переполняло желание. Она просто хотела, чтобы они наконец переспали, окончательно заключили союз, связали себя, так она думала. Но Юрген придержал ее руку, и она испугалась его сурового взгляда. На мгновение ей показалось, что он ее сейчас ударит. Она молча выпрямилась. Музыка закончилась протяжным звуком, который становился все тише. Пластинка закончилась.

– Я не понимаю.

– Я отвезу тебя домой.

* * *

Пока Ева с Юргеном ехали по почти ночному городу и Ева пыталась подавить отвратительное бурление в животе, в окнах прокуратуры еще горел свет. В конференц-зале Давид Миллер и другие стажеры готовили вопросы и документы к следующему дню судебных слушаний. Свидетели продолжат давать показания.

Светловолосый сидел в своем кабинете с генеральным прокурором. Их тускло освещала настольная лампа. Они тихо обсуждали слухи, будто бы судьям угрожают знакомые подсудимых, бывшие члены СС.

* * *

А у Аннегреты закончилась смена. Она вышла на улицу, ледяной ветер дул в лицо. Опять будет мороз? Этот вопрос занимал медперсонал во время перерыва. Самой Аннегрете погода была безразлична, она почти никогда не мерзла и сегодня не застегнула темно-синее, похожее на палатку пальто. Она хотела повернуть налево к трамвайной остановке, но вдруг увидела, что ее ждут. Доктор Кюсснер, который стоял, прислонившись к темной машине, завидев ее, отделился от кузова. Аннегрета хотела сделать вид, будто не заметила его, но доктор махнул рукой и тихо позвал:

– Сестра Аннегрета!

Аннегрета подошла и вопросительно посмотрела на него, ветер развевал ее расстегнутое пальто. Кюсснер смущенно пробормотал что-то насчет «случайно узнал, что нам в одну сторону» и «охотно подвезу». Аннегрета дала ему высказаться. Она понимала, что это начало нового романа. Она уже давно замечала его взгляды и намеки типа: «У моей жены никогда нет для меня времени». Кроме того, уже несколько дней карты указывали на это, выкладывая на соответствующем месте бубнового короля. Вечно одно и то же. Она села в машину.

– Вы сразу хотите домой? Или есть возможность выпить по глоточку?

Не дожидаясь ответа, доктор тронулся с места.

– Еще раз должен вам сказать, – нервно продолжил он, – как славно вы выходили маленького Бартельса. А его отец все-таки написал руководству. На меня давят. Но что же мы можем сделать, кроме гигиены, гигиены и еще раз гигиены? Или мы что-то пропускаем?

Аннегрета не ответила. С ней произошло нечто необычное: она расплакалась. Салон машины заполнили звуки, как будто кошка попала в водосточную трубу. Круглое лицо покраснело, она хрюкала и рыдала. Зрелище было не слишком привлекательное. Доктор Кюсснер, бросая на нее обеспокоенные взгляды, снизил скорость и наконец съехал на обочину, беспомощно включив аварийный свет. Он представлял себе это несколько иначе. Но Аннегрета не могла успокоиться. Еще никогда ее не посещало столь острое чувство, что жизнь прошла зря. И закончилась, не начавшись. Через какое-то время доктор Кюсснер протянул ей чистый, выглаженный женой носовой платок и сказал:

– Мы мешаем движению.

Аннегрета вымученно улыбнулась и успокоилась.

– Все в порядке. Я бы с удовольствием поужинала. В винном ресторане.

* * *

Тем временем Юрген привез Еву домой, и они договорились, что в выходные поедут куда-нибудь в Таунус прогуляться.

– Если будет погода, – одновременно сказали они.

Прощаясь, оба были уже трезвые и недовольные. Войдя в темную прихожую, Ева увидела, что из-под двери гостиной выбивается полоса света, но за дверью было странно тихо. Ева тихонько постучала, однако ответа не получила. Она вошла и испугалась: отец растянулся на полу, ноги положив на материно кресло. Глаза у него были закрыты.

– Папа? Что случилось?

– Эта спина меня доконает. Я не стал говорить матери, она уже спит.

Ева тихо закрыла за собой дверь и подошла к нему.

– У тебя кончились таблетки?

Людвиг открыл красные, воспаленные глаза.

– Они так бьют по желудку.

Ева, не снимая пальто, села на диван и посмотрела на отца. Ей было очень его жалко. У нее у самой почти заболела спина.

– Это мне посоветовала Ленце. У ее мужа тоже часто болит спина. Лечь на пол и поднять ноги… Вроде бы так меньше давления на межпозвоночные диски. Проклятые диски…

Не глядя на Еву, Людвиг поохал и совсем иначе, чем обычно, спросил:

– Ну, что было сегодня интересного?

Ева вспомнила двух отцов, которых видела сегодня, и неожиданно для себя сказала:

– Были двое мужчин, оба потеряли свои семьи.

С минуту Людвиг лежал неподвижно, затем снял ноги с кресла, с трудом перевернулся на бок, встал на четвереньки, потом на колени. Выругался. Он по-прежнему не смотрел на Еву.

– В войну многие потеряли семьи, дочерей, а прежде всего сыновей, – сказал он.

– Но тут другое. Людей сортировали…

Людвиг рывком встал и выпрямился.

– Да, я рад, что не пришлось на Восток. Ну, дочь, а теперь расскажи, сколько комнат у Шоорманов, – вдруг весело попросил он.

Ева раздраженно смотрела, как отец выключает торшер, дважды дернув шнурок – по одному движению на каждую лампочку. Вжик. Вжик. В комнате стало темно. С улицы проникал слабый свет, и отец вдруг показался большим черным духом.

– Папа, в этом лагере в день убивали тысячи людей. – Ева с удивлением отметила, что голос ее прозвучал чуть не с упреком.

– Кто это говорит?

– Свидетели.

– Прошло столько лет… Память может подвести.

– Ты полагаешь, они говорят неправду?

– Я уже сказал, что думаю насчет твоей работы.

Ева испугалась, таким несговорчивым она еще отца не видела. Людвиг хотел выйти и уже открыл дверь. Ева встала, нагнала его и, понизив голос, сказала:

– Но это должно выйти наружу. И преступления должны быть наказаны. Не могут же они и дальше просто так жить на свободе.

К ее полной растерянности Людвиг ответил:

– Да, конечно.

И оставил Еву в темной гостиной. Еще никогда отец не был таким чужим. Ужасное чувство, но, наверно, сейчас пройдет. Тут она услышала позади шум и ритмичный шорох, потом скулеж. Пурцель сидел на ковре и вилял хвостом.

– Пурцель, маленький мой, ты еще раз хочешь на улицу? Ну пойдем.

* * *

Ева перед домом ждала, пока Пурцель управится со своими делами. Боль в животе утихла. Она набрала побольше воздуха и, выдохнув, проследила глазами за облаком пара, еще раз сильно выдохнула, облако вышло больше. Пурцель все обнюхивал, в том числе свой фонарь, но не садился. «Что-то с ним не так», – подумала Ева и поплотнее запахнула пальто. Сегодня ночью будет мороз. На припаркованных машинах уже образовался иней. Как слой сахарной пудры. Только одна машина еще была темная. В ней сидели два человека, их головы все время сливались в одну. Ева узнала Аннегрету, которая целовалась с мужчиной. Ева отвернулась и резко затянула Пурцеля в дом. Наверняка опять женатый.

* * *

Шел третий час. Ева набросила на себя второе одеяло, но согреться не могла. Перед глазами мелькали дневные картинки. Отец лежит на спине. Суровый Юрген. Свидетель, который, обмякнув, сидит в гримерке, подобно птице, что ударилась о стекло и теперь прислушивается к себе – выживет она или умрет. Девушка на платформе, которая раскрывает ладонь, после того как увели ее бабушку, в руке кусочек мыла. Жена главного подсудимого в дамской комнате, которая рядом с ней моет руки.

Ева попыталась навести порядок в своих чувствах: любовь, страх, невозможность поверить, странное чувство долга, чужие непонятные истории. Как и родители, как и сестра, она долго не могла уснуть. Только Штефан глубоко спал, растянувшись поперек кровати, возле которой были разбросаны солдатики и крошки кекса. Когда около четырех Ева заснула, ей приснился сон. Фрау Тройтхардт в несоразмерно большой кухне готовит в огромной кастрюле оленье рагу. Возле кастрюли высится куча мясных обрезков размером почти с самое фрау Тройтхардт. Ева говорит ей: «Это слишком много на двоих». Та нетерпеливо смотрит на Еву: «Я вам все-таки покажу. Просто посмотрите сюда». Фрау Тройтхардт берет кусок мяса и бросает его в кастрюлю, потом еще один, еще. По очереди.

* * *

Серьезных морозов больше не было, хоть их и боялись. Зима незаметно отступала, «уходила по-французски», как говорил Людвиг Брунс. Теперь все ждали хорошей весны. По вторникам и четвергам Ева работала в доме культуры, а по понедельникам ходила в прокуратуру, где переводила письменные документы. Теперь она часто видела сны, что было ей несвойственно. Ей снились люди, с которыми она днем сидела на свидетельской трибуне. Чаще всего они начинали говорить и не оставляли ей времени найтись с ответом.

Лагерь чудовищным образом становился ей родным: бараки, хозяйственные корпуса, распорядок. Дома ей не с кем было об этом поговорить. Родители, Аннегрета и слышать не хотели о процессе. Они даже пролистывали статьи, которые почти каждый день появлялись в газетах. Ева начала записывать в синюю школьную тетрадку то, что слышала за день. Первоначальное чувство, что она как-то связана с лагерем, что узнаёт людей, жену главного подсудимого, не уходило.

Она познакомилась с другими девушками – секретаршами в прокуратуре, стенографистками в суде. Во время перерывов они вместе обедали, обсуждая моду и танцевальные площадки. О том, что происходило в зале, они не говорили.

По вечерам, если Юрген никуда ее не приглашал, они созванивались. Вальтер Шоорман с мачехой, вернувшись с острова, не заметили, что Ева была в доме. Фрау Тройтхардт их не выдала. Она теперь, как рассказывал Юрген, часто ему подмигивала. Ей явно нравилось быть сообщницей. Состояние отца не ухудшилось. Напротив, морской воздух, как он сам неоднократно говорил, «прочистил мозги». К радости и огорчению Юргена, отец решил принять участие в составлении нового каталога. Юрген хотел поместить на обложку женщину в норковой шубе. «Отец, нам нужно выбираться из твоей дешевой коммунистической норы!» Но Вальтер Шоорман настаивал на том, что обложку должны украсить дети, играющие на снегу. «Дети наше будущее. Но тебе, вероятно, это невдомек, Юрген». Состоялся жесткий разговор.

Ева каждый день ждала, что Юрген представит ее отцу и его жене. Но приглашения не поступало, а спросить Ева не решалась. Они ходили на танцы или в кино, а когда их никто не видел, целовались. Иногда Юрген гладил ее бедра или грудь. Как будто они не планируют совместное будущее, так казалось Еве. Как-то они пошли на шведский фильм, о котором все перешептывались с расширенными глазами – стенографистки и секретарши в суде, коллеги Аннегреты в сестринской. На фильм пускали только с восемнадцати лет, Ева непременно хотела его посмотреть и с растущим возбуждением следила за женщиной, которая не имела никаких барьеров в половом отношении. Когда на трехметровом экране во второй раз показалась ее обнаженная грудь, Юрген встал и вышел из зала. Ева раздраженно пошла следом и затянула его на неосвещенное крыльцо оружейного магазина «Вилл».

– Это в тебе до сих пор говорит священник? Ты ханжа, Юрген. И зажат.

Юрген возразил, что секс в фильме не имеет ничего общего с его представлениями о близости и утолении желаний. Ничего общего с любовью. Ева не согласилась:

– Я думала, тебе для этого нужен брак. А теперь вдруг любовь? Значит, мы все-таки можем? А может, ты просто не считаешь меня привлекательной? Я была бы тебе благодарна за правду.

На это Юрген назвал ее любострастной. И хотя такого слова в словаре Евы не было, она возмутилась. Ей трудно было себе представить, что это она умоляет мужчину переспать с ней.

– Ты унижаешь меня!

– Это твоя прерогатива!

Вернувшись домой после этого похода в кино домой, Ева постучалась к Аннегрете. Опытная сестра пришла к выводу, что Юрген гомик, и Еве нужно решить, может ли она с этим жить. Ева горько плакала в эту ночь, но на следующее утро Юрген стоял в дверях с цветами и таким несчастным лицом, что она его простила. Она смотрела в его глаза и видела, что он любит, желает ее. Конечно, что-то его останавливало. Но Ева прогнала эту мысль. Может, он просто не такой, как все.

* * *

Ранним утром с запада в темный еще город пришел первый теплый весенний ветер. В пансионе «Солнечный» венгр Отто Кон уже давно не спал. Каждые несколько минут он брал часы с ночного столика, открывал крышку и смотрел на циферблат. Сотрудники прокуратуры наперебой утешали его: все, к сожалению, занимает больше времени, чем предполагалось, поскольку был изменен порядок слушаний. Много дней он терпеливо ждал. Но сегодня настал его черед. За оранжевыми занавесками светлело, зачирикала первая птица. Серьезно, неутомимо она выводила все те же три звука. Пю-па-пи. Пю-па-пи. Когда часы показали семь, венгр встал. Он, как всегда, спал в одежде. И, как всегда по утрам, надев черную шляпу с узкими полями, достал из чемодана маленькую темно-коричневую бархатную сумочку с надписью на иврите. Кон посмотрелся в зеркало и с удовлетворением отметил, что борода отросла и уже покрывает воротник рубашки.

Когда он, проходя мимо стойки администратора, не поздоровавшись, положил тяжелый ключ, владелец пансиона не остановил его, не пригласил на завтрак, накрытый в небольшом помещении в глубине дома. Он делал это только в первые дни: «Завтрак включен в стоимость». И всякий раз зря. Когда Кон и сегодня вышел из пансиона, не позавтракав, хозяин заметил вышедшей из кухни с полным кофейником жене, что этот чертов еврей наверняка пошел молиться. Жена попыталась его успокоить: им и так хватило, чего наваливать лишнего. Она читала в газете, что по прибытии в лагерь людей «сектировали, или как там это называлось». Одних на смерть, других на работу, где они, правда, тоже скоро умирали. Все же такого они не заслужили. Хозяин пожал плечами. Да бог с ними, с этими евреями. Он их даже пускает в пансион. Уже несколько недель! Хотя потом наверняка придется проводить дезинфекцию от вшей.

– Ты ведь в глубине души хороший человек, Хорст. – И жена исчезла в столовой.

Хозяин точно не понял, говорит она серьезно или в насмешку, но решил, что это не так важно и нечего тут раздумывать. Ему нужно было проверить смету сантехника, которого он попросил установить в четырех номерах раковины. Тот заломил несусветную цену. А ведь они друзья.

* * *

Тем временем венгр дошел до синагоги в Вестэнде. У входа он коротко кивнул охраннику в форме и вошел в высокий молельный зал, стены которого были покрыты белой штукатуркой. Здесь собралось больше десятка пожилых мужчин. Хазан, маленький энергичный человек в черной шляпе, запевал общине молитву на иврите:

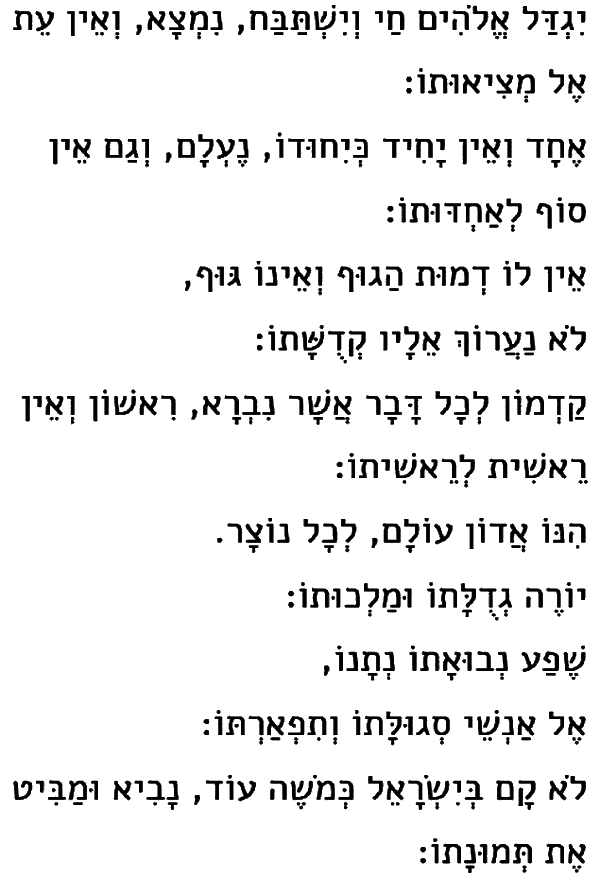

«Будь возвеличен и славим, вечно живой Б…г! Он сущ, и нет предела его существованию. Он един, и нет никого, кто был бы так же един. Он скрыт, и единству его нет предела. Нет у него телесного подобия и нет никакой телесности. Ни с чем не сравнима его святость. Он предшествовал всему, что сотворено. Он первый, и нет начала у его начала. Он господин мира и всему сотворенному показывает он величие свое».

Среди молящихся был молодой человек в вышитой кипе, покрывавшей рыжие волосы, которые довольно сильно отросли на затылке. Венгр узнал его. Он из прокуратуры. Рыжеволосый все время посматривал, как ведут себя остальные. Венгр достал из бархатной сумочки молитвенное покрывало, набросил его, и, произнеся соответствующий стих, принялся бормотать что-то, легко, ритмично покачиваясь. Но сегодня он молился не вместе с общиной. Он просил у Бога прощения за то, что собирался сделать. Должен был сделать.

Давид Миллер не заметил венгра. Но он не следил и за хазаном, который говорил:

– Разве все язычники пред тобой не есть ничто? Мужей, носивших великие имена, словно и не было. Мудрые словно не имеют знаний, понимающие словно не имеют понимания. Ибо большинство их деяний туман, и дни их жизни пусты пред тобой, и человек не выше зверя, ибо все суета.

Давид Миллер тоже не молился вместе с общиной. Он просил Бога о страшной мести подсудимым. Особенно худощавому с лицом шимпанзе, подсудимому номер четыре. Чудовищу.

* * *

Хотя Еву просили быть только после обеда, она уже за полчаса до начала заседания сидела на своем месте среди прокуроров. Ей нравилась эта почти молитвенная атмосфера в зале. Многие еще не пришли. А те немногие, кто готовил сегодняшнее заседание, раскладывая на судейском столе документы и другие бумаги, двигались степенно и тихо, если и переговаривались, то шепотом. Даже свет казался приглушенным, как в церкви. Еще не включили высокие прожекторы, которые несколько дней назад установили в каждом углу, чтобы усилить дневной свет и верхнее освещение, а также дать возможность судье лучше видеть нюансы мимики подсудимых.

Ева надела новый светло-серый костюм из легкой ткани, стоивший почти сто марок. Но теперь она зарабатывала сто пятьдесят марок в неделю, а в темно-синем костюме очень быстро начинала потеть. Зал часто был перетоплен, а множество людей, никак не меньше двухсот человек, дополнительно прогревали его своими телами и потребляли кислород. Несмотря на высокие потолки, на постоянно приоткрытые окна, несмотря на то что служители прикручивали отопление, начиная с полудня здесь стояла невыносимая духота. На зрительских трибунах женщины падали в обморок. «Но возможно, это еще ужасные рассказы свидетелей», – думала Ева, доставая из портфеля оба словаря.

Она не понимала, почему некоторые зрители ходят на заседания. Репортеров, в основном молодых нечесаных людей в пыльных костюмах, можно было узнать по блокнотам и бесстрастным лицам. Жены главного подсудимого, подсудимых номер четыре и номер одиннадцать, не пропускавшие ни одного заседания, были Еве уже хорошо знакомы. Наверняка среди зрителей есть и родственники погибших. Или друзья. Они слушают показания с расширенными, испуганными глазами, качают головой, плачут и возмущенно выкрикивают что-то подсудимым, когда те в очередной раз повторяют: «Я ничего не знал. Ничего не видел. Ничего не сделал. Мне об этом ничего неизвестно».

Еще приходили мужчины, следившие за ходом процесса невозмутимо, однако явно симпатизировавшие подсудимым. В перерывах они держались вместе и, когда мимо проходил главный подсудимый, машинально щелкали каблуками. Но были еще зрители, не поддававшиеся классификации. Некоторые приходили каждый день и ловили каждое слово.

Один раз Ева настоятельно просила прийти Юргена. Однако тот сослался на запарку с осенне-зимним каталогом. Ева видела, это отговорка, но его она могла понять, как могла в конечном счете понять и своих родных. Зачем добровольно копаться в прошлом? «Но я-то почему здесь?» – спрашивала она себя, не имея ответа на этот вопрос. Зачем ей хотелось выслушать показания венгра, которого она тогда отвела в пансион? Почему она хотела, должна была знать, что с ним случилось? С самого первого дня процесса Ева постоянно видела его в фойе – в черной высокой шляпе над бородатым лицом. Как свидетель он не обязан был присутствовать на всех заседаниях. Но во время слушаний Кон часто ставил себе стул у входа, как будто стоял на карауле. Во время перерывов они с Евой иногда обменивались взглядами, но он ни разу не дал ей понять, что помнит ее.

Служитель и техник вкатили тележку. На ней стоял прямоугольный аппарат, похожий на танк без гусениц. Из него торчала короткая трубка с линзой. Эпископ. Ева помнила такой по школе. На уроках географии учитель с его помощью воспроизводил на стене фотографии из дальних стран. В основном это были голые дикари перед хижинами, откуда шел дым. «Эта раса скорее обезьянья или скорее человеческая? Фройляйн Брунс?» К подобным вопросам у господина Браутлехта была слабость. Иногда, до прихода учителя, девочки включали аппарат и подкладывали туда вырезанные из газет фотографии кинозвезд, которыми тогда бредили. Молодые мужчины в свободных позах и остроконечных туфлях. Разве могли сравниться с ними пигмеи господина Браутлехта? Ева слегка улыбнулась при этом воспоминании и стала смотреть, как техник устанавливает тележку перед белым экраном, который повесили возле плана лагеря. Затем он взял шнур и принялся искать между столами подсудимых розетку. Вероятно, эпископ позволит сэкономить время. До сих пор фотографии и доказательства передавали из рук в руки: судьи прокурорам, те защитникам. Это было довольно сложно. Техник включил эпископ, и на экране появился дрожащий квадратик света. Техник что-то сказал служителю, и тот, положив на стекло проектора лист бумаги, закрыл крышку. На экране появилось несколько нечетких слов. Техник подкрутил линзу, стало еще хуже.

– Вы, кажется, понадобитесь нам сегодня только после обеда?

Давид Миллер прошел мимо Евы к своему столу во втором ряду.

– Доброе утро, господин Миллер, – ответила она.

– Посмотрим, какое оно доброе.

Ева хотела сказать что-нибудь остроумное, но ничего не пришло в голову. Давид достал из портфеля несколько разноцветных папок и в определенной последовательности разложил их на столе. При этом из портфеля выпал кругляш из вышитой ткани. Маленькая шапочка, которую Давид опять упрятал в портфель.

– Что вы, собственно, против меня имеете?

Не оборачиваясь на Еву, Давид продолжал раскладывать бумаги.

– С чего вы решили, что я что-то против вас имею?

– Вы даже не здороваетесь со мной.

Давид не удостоил Еву взглядом.

– Не знал, что для вас это так важно. Добрый день, фройляйн Брунс.

Тем временем техник настроил резкость. «Просьба не бросать гигиенические прокладки в унитаз». Такое объявление висело в каждой кабинке женского туалета дома культуры. Служитель и техник заухмылялись.

Заместитель генерального прокурора, уже в торжественном облачении, в черной мантии, вошел в зал и поприветствовал Еву коротким, но дружелюбным кивком. Его светлые волосы, мягкие, как у младенца – Аннегрета называла такие ангельскими, – влажно поблескивали. Дождь, что ли, пошел? Через стекло понять это было невозможно. Давид протянул светловолосому папку.

– Если мы сегодня не прижмем аптекаря… Здесь подготовленное постановление об аресте. Сегодня он не выйдет просто так из зала суда. А если наш человек-луна даст слабину, то…

– То что? – отмахнулся светловолосый. – Вы посадите его в кутузку? Я уже не раз просил вас проявлять благоразумие, господин Миллер. А вы ведете себя, как герой вестернов.

Светловолосый оставил Давида и подошел к председателю, который как раз входил в боковую дверь вместе с молодым судьей. Лицо у него более чем когда-либо было похоже на полную луну. Ева решила, что «человек-луна» действительно точное определение, и улыбнулась. Давид через плечо обернулся на Еву.

– Что вы на меня так смотрите?

Он явно разозлился, что переводчица стала свидетельницей того, как начальство устроило ему выволочку.

– Я вообще на вас не смотрю.

– Но я же не слепой.

– Мне кажется, вы страдаете от завышенной самооценки, господин Миллер.

Ева как-то читала статью о психических заболеваниях, там встречалось это выражение. Давид принялся яростно листать папки. У главного входа появилась стенографистка, фройляйн Шенке. На ней тоже был новый костюм – узкого покроя, в матово-розовых тонах. Садясь на свое место, она улыбнулась Еве, которая ответила ей короткой улыбкой. Ей не очень нравилась фройляйн Шенке, в ее взгляде было что-то лукавое, «католическое», как сказал бы отец. Но Еве нравился Давид Миллер, она, к собственному изумлению, вдруг поняла это. Она посмотрела на его затылок – Давид как раз низко склонился над папкой – и пожалела о своих словах, почувствовав потребность положить ему руку на плечо. По-дружески.

Чуть позже свои места заняли, как обычно, сначала зрители, затем обвинение, потом защитники и подсудимые в сопровождении восьми полицейских. Под конец вошли судьи, при появлении которых все встали. Полицейские выстроились позади скамьи подсудимых, смахивая скорее на почетный караул. На зрительских трибунах, как всегда, не было ни одного свободного места.

Отто Кон, выпрямившись, стоял у свидетельской трибуны, чуть опираясь на стол тремя пальцами правой руки. Благодаря высокой черной шляпе с узкими полями он казался выше своего роста. Свидетель отказался снять ее. На нем, как разглядела Ева, были все те же тонкие кожаные ботинки на босу ногу и потрепанное пальто. Борода Кона напомнила ей елку, которую отец со Штефаном после Крещения отнесли на чердак, чтобы весной сжечь во дворе. «Он как будто не мылся с тех пор, как я подошла к нему на рождественской ярмарке, – подумала Ева. – Хоть бы побрился». Еве стало чуть ли не стыдно за неаккуратный вид этого совсем чужого ей человека. Ей не пришло в голову, что Отто Кон хотел, чтобы его не только слышали и видели, нет, виновные на скамье подсудимых должны были еще почувствовать его запах.

Кон громко заговорил по-немецки – с сильным акцентом, но вполне понятно. Он сам настоял на этом, хотя презирал язык, как и все немецкое. «Чтобы те, там, меня услышали». Говорил он быстро, будто горный ручей бежал по камням. Фройляйн Шенке и еще две стенографистки едва успевали строчить на маленьких щелкающих стенографических машинках. Отто Кон сообщил, что как еврей румынского города Херманштадт он вместе с женой и тремя маленькими дочерьми был депортирован в сентябре сорок четвертого года.

– Мы прибыли, вышли на платформу, там была толпа людей, она двигалась вперед. Я был с женой и тремя детьми – дочерьми – и сказал им: «Главное, чтобы мы остались вместе. Все будет нормально». Едва я успел это сказать, как между нами вклинился солдат: «Мужчины направо, женщины налево!» Нас разделили. Я не успел обнять жену. Она крикнула мне: «Иди сюда, поцелуй нас!» Может быть, женским инстинктом она чувствовала, какая нам грозит опасность. Я подбежал к ним, поцеловал жену, девочек. Тут меня опять оттеснили на другую сторону, и мы двинулись. Параллельно, но врозь. Между рельсами. Между двумя поездами.

Вдруг я услышал: «Врачи и аптекари сюда». И я встал, куда велели. Из Херманштадта было тридцать восемь врачей и несколько аптекарей. К нам тут же подошли два офицера. Один, высокий, красивый, моложавый человек, дружелюбно спросил: «Где господа учились? Вы, например. Вы?» Я сказал: «В Вене», другой: «Во Вроцлаве» и так далее. Второго офицера мы сразу узнали и стали перешептываться: «Это ведь аптекарь». Мы, врачи, часто его видели. Он был представителем фармацевтической фирмы. Я сказал ему: «Господин аптекарь, у меня двое близнецов, за ними нужен особый уход. Пожалуйста, я буду делать все, что вам угодно, только позвольте мне не разлучаться с семьей». Тогда он переспросил: «Близнецы?» – «Да». – «Где они?» Я показал: «Вон они идут». – «Позовите их», – сказал он мне. Я громко позвал по имени жену и детей. Они услышали и подошли к нам. Аптекарь взял за руку моих двух дочерей и отвел к другому доктору. И, стоя у того за спиной, он мне говорит: «Ну, скажите ему». Я сказал: «Господин капитан, у меня двое близнецов». Я хотел продолжить, но тот врач сказал: «Потом, сейчас у меня нет времени», – и, махнув рукой, отослал меня. Аптекарь сказал: «Ну, тогда возвращайтесь в свою колонну». Жена с детьми пошли своей дорогой. Я начал плакать, и аптекарь сказал мне по-венгерски: «Ne sírjon, не плачьте. Их просто ведут на помывку. Через час увидитесь». Я вернулся к своей группе. Больше я их не видел.

Аптекарь, это был подсудимый номер семнадцать, вон тот. В черных очках. Тогда я был ему даже благодарен. Я думал, он хочет сделать мне что-то хорошее. Только потом я узнал, что это значило передать тому врачу близнецов для экспериментов. Я нашел объяснение и тому, почему врач не заинтересовался моими девочками. Они были разнояйцевые, совсем не похожи. Такие разные. Одна была нежная, а другая…

Председатель резко перебил свидетеля:

– Господин свидетель, вы уверены, что узнаете в подсудимом номер семнадцать аптекаря, с которым говорили на платформе?

Вместо ответа Отто Кон полез в карман пальто, порывшись, достал две фотографии и, подойдя к судейскому столу, молча положил их перед председателем. Тот дал знак служителю, ответственному за эпископ. Служитель с серьезным видом взял фотографии, включил эпископ, торжественно положил первый снимок на стекло и подкрутил объектив. Все в зале увидели на белом экране сильно увеличенное изображение. Ева мельком уже видела эту фотографию – в открытом чемодане в маленьком номере пансиона. Теперь она могла как следует ее рассмотреть. На снимке была изображена семья в саду – обычный день в жизни.

За окном прозвонил школьный звонок. Окна в зале стояли открытыми, но на школьном дворе за домом культуры по-прежнему было тихо. Зимние каникулы. Штефана вчера посадили в поезд и отправили к бабушке в Гамбург – с увещеваниями и запасами еды, которых хватило бы на пять поездок.

Глядя на снимок, Отто Кон вспоминал, как старшая дочь, Мириам, не хотела фотографироваться. Они с женой принялись уговаривать ее и в конце концов подкупили шоколадом с орехами. На фотографии было видно, что у нее набиты щеки. Она сжала губы и выдавила смешную улыбку. Кон решил, что он правильно все продумал.

Председатель повернулся к скамье подсудимых.

– Подсудимый, вам знакома эта семья?

– Нет.

Аптекарь развернул газету и стал читать, как будто все происходящее его не касалось. Служитель поместил в эпископ вторую фотографию. Даже до наведения резкости можно было узнать подсудимого номер семнадцать в том же самом саду. А уж после того как служитель навел резкость, все увидели Отто Кона и подсудимого номер семнадцать в свете заходящего, судя по всему, солнца. После хорошего разговора за бокалом хорошего вина. Рядом.

– Подсудимый, вы узнаете фотографию? Вы признаете, что знакомы со свидетелем? Снимите ваши солнечные очки.

Аптекарь неохотно снял очки и, как бы равнодушно пожав плечами, наклонился к адвокату. Они пошептались. Ева видела, что Братец Кролик растерян. Наконец защитник встал.

– Мой подзащитный не имеет ничего сказать.

Тогда встал светловолосый. Он зачитал подготовленное постановление об аресте.

– Показания свидетеля недвусмысленны. Участие подсудимого в селекциях на платформе доказано…

Ева видела, что листы бумаги в его руке дрожат. Давид тоже заметил это и обернулся на Еву. Они обменялись одинаково напряженным взглядом.

– Господин председатель, наше право не позволяет подсудимому оставаться на свободе, – продолжил светловолосый. – Мы ходатайствуем о заключении его под стражу в следственный изолятор.

Тишина.

Председатель с судьями удалился на совещание. Почти никто не воспользовался пятнадцатиминутным перерывом, чтобы сходить в туалет или купить в фойе прохладительных напитков. Ева тоже осталась в зале. Давид впереди что-то царапал в тетрадке. На зрительских трибунах люди молча ждали или тихо переговаривались. У входа светловолосый беседовал с генеральным прокурором, который ненадолго появлялся на процессе – будто крот, решила Ева, – а потом снова исчезал и целыми днями прятался в своей норе. Прокуроры косились на Отто Кона, который занял свое место. Он так пододвинул стул к столу, чтобы смотреть прямо на подсудимых. Те дремали или изучали документы.

Аптекарь не обращал на Кона никакого внимания. Он отвернулся и, положив руку на спинку соседнего стула, обратился к человеку с лицом хищной птицы, главному подсудимому, который, как обычно, во время коротких перерывов сидел прямо и неподвижно, пристально наблюдая при этом за людьми в зале. Теперь он кивнул аптекарю и что-то ему ответил. В обоих не чувствовалось никакого напряжения.

Ева не могла отвести глаз от аптекаря. Он был похож на жабу, жирную, самодовольную жабу, которая подквакивала бывшему начальству. Наконец аптекарь резко развернулся и посмотрел прямо на Еву. Главный подсудимый тоже сощурил глаза. Оба через зал изучали Еву. Она задержала дыхание, как будто на нее дыхнул кто-то со скверным запахом изо рта. Аптекарь издевательски ей поклонился. Ева быстро взяла словарь и лихорадочно принялась его листать. Она прочла, как будет по-польски «перекресток со светофором».

* * *

Когда судьи заняли свои места и в зале снова воцарилась тишина, председатель объявил, что удовлетворяет ходатайство прокуратуры. На основании достаточных доказательств в части пункта обвинения «пособничество убийству» подсудимый номер семнадцать в конце заседания будет задержан и препровожден в камеру предварительного заключения. Аптекарь молча надел солнечные очки, стряхнул пылинку с дорогого костюма и скрестил руки. Некоторые из его собратьев принялись возмущаться, в том числе главный подсудимый: «Для этого отсутствуют всякие основания!» Светловолосый оставался неподвижен, но Ева видела, что под столом он сжал правый кулак. Со зрительских мест послышались жидкие аплодисменты. Давид Мюллер импульсивно повернулся к Еве и прошептал:

– А ведь это только начало!