Улыбающиеся мешки смерти

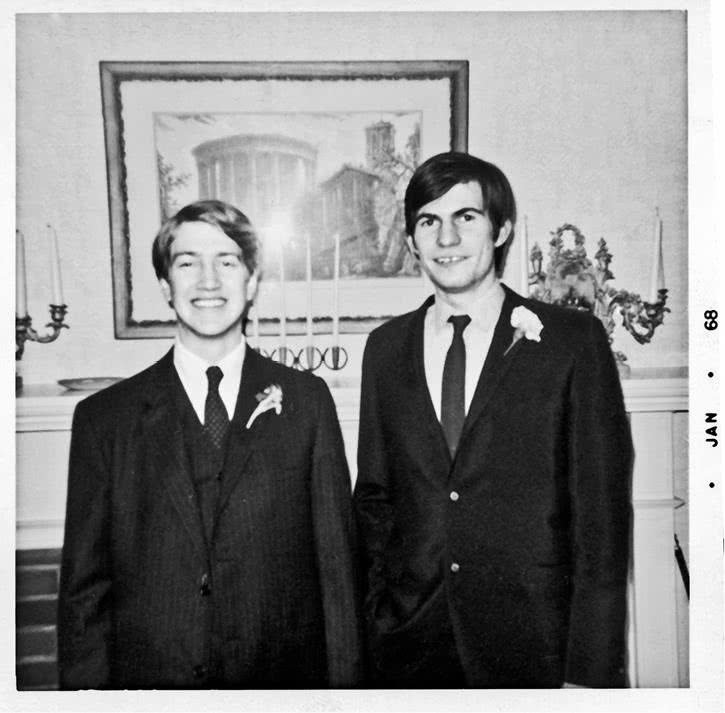

Пегги Риви и Линч у дома родителей Риви в Филадельфии, 1968. Фотограф: Бернард В. Ленц.

В 1960-х Филадельфия была нищим городом. Царивший в послевоенные годы дефицит жилья вкупе с наплывом афроамериканцев породил волну массовых отъездов белого населения, и с 50-х по 80-е население города резко сократилось. Расовый вопрос всегда стоял остро, и в 1960-х черные мусульмане, черные националисты и военное подразделение Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения со штаб-квартирой в Филадельфии играли ключевые роли в укреплении движения черного населения и значительно усилили расовые трения. Временами враждебность между хиппи и студентами-активистами, полицейскими, наркоторговцами и членами афроамериканских и католических сообществ достигала точки кипения и выплескивалась на улицы.

Первая волна расовых бунтов за гражданские права прошла по Филадельфии меньше чем за полтора года до того, как туда приехал Линч, и оставила после себя 225 поврежденных или уничтоженных магазинов, некоторые из которых так никогда больше и не открылись; а живые когда-то торговые проспекты превратились в пустые коридоры с расколоченными витринами и разбитыми окнами. Процветающая наркоторговля вносила свой вклад в творившиеся в городе бесчинства, и вся эта разруха и бедность подрывали дух жителей.

Опасное и грязное место предоставило плодотворную почву для воображения Линча. «Филадельфия была пугающим местом, – рассказал Фиск. – И она открыла Дэвиду мир, полный идей для творчества».

Пенсильванская академия изящных искусств располагалась в самом центре города, словно свободная от военных действий зона. «Город наводнили конфликты и паранойя, и школа была мирным оазисом», – вспоминал одноклассник Линча Брюс Сэмюэльсон. Академия, старейшая школа искусств страны, занимала изысканное здание викторианской эпохи и во время приезда Линча имела репутацию очень консервативной, но именно в такой стартовой площадке он и нуждался.

«Дэвид стал жить со мной в маленькой комнатке, которую я снимал, – рассказал Фиск. – Он приехал в ноябре 1965 года, и мы прожили так до января, пока не начались его занятия».

В комнате было две кушетки, на которых мы спали, и постоянно находили разбросанные повсюду мертвые растения – Дэвиду они нравятся. В день нового года мы сняли дом за сорок пять долларов в месяц через дорогу от морга, в жутком индустриальном районе Филадельфии. К нам боялись приходить в гости, а Дэвид, когда выходил из дома, брал с собой палку с забитыми в нее гвоздями на случай, если кто-то нападет. Однажды его остановил полицейский и, увидев эту палку, сказал: “Правильно, держи ее при себе”. Мы работали ночи напролет и спали днем, практически никак не контактируя с преподавателями, – все, чем мы занимались, это рисование».

Линч и Фиск не утруждали себя слишком частым посещением занятий, но быстро влились в компанию студентов-единомышленников. «Дэвид и Джек проявили себя как энергичный дуэт и стали частью нашей группы, – вспоминал художник Эо Омвейк. – Мы были экспериментаторами, в нашей компании было около дюжины человек. Это был круг близких людей, где все поддерживали друг друга и вели неприхотливый богемный образ жизни».

В круг входила художница Вирджиния Мейтланд, которая вспоминала Линча как «старомодного, аккуратного парня, который пил много кофе и курил сигареты. Он был эксцентричен в своей прямоте. Обычно он появлялся в компании Джека, высокого, как Авраам Линкольн, и похожего на хиппи, а также пса Джека Файва. Интересная пара».

«Дэвид всегда носил хаки с ботинками-оксфордами и толстыми носками, – рассказал одноклассник Джеймс Гарвард. – Мы стали друзьями сразу после знакомства, потому что мне нравился энтузиазм, с которым он работал: если Дэвид брался за то, что ему нравится, он полностью в это погружался. В Филадельфии тогда было тяжело, и мы перебивались как могли. Мы не совершали ночных вылазок, потому что это было попросту опасно, но мы сходили с ума по-своему, и Дэвид был таким же. Мы собирались у меня послушать Битлз, и он стучал по пятифунтовой банке чипсов, как будто это барабан. Он прямо-таки бил по ней».

Сэмюэльсон вспоминал то, как его поразил «джентльменский тон Линча и то, что он носил галстук – в те времена никто не носил галстуков, кроме преподавательского состава. Помню, как отошел от него после нашего знакомства и понял, что что-то не так. Я обернулся, посмотрел на него и до меня дошло, что на нем два галстука. Он не пытался привлечь чье-либо внимание, это была лишь часть того, кем он был».

За пять месяцев до приезда Линча в академию в ней начала заниматься Пегги Ленц Риви. Дочь успешного юриста Риви окончила школу, сразу поступила в академию и жила в общежитии, когда их с Линчем тропы впервые пересеклись. «Он совершенно точно сразу же привлек мое внимание, – вспоминала она. – Я увидела, как он сидел в столовой, и подумала, какой красивый. Он выглядел растерянным, и на многих из его рубашек были дыры, но он был таким милым и ранимым. Он как раз принадлежит к типажу большеглазых ангелоподобных мальчиков, о которых девушки любят заботиться».

И Риви и Линч на момент их знакомства состояли в отношениях и несколько месяцев оставались просто друзьями. «Мы обедали вместе и нам очень нравилось беседовать друг с другом, но сначала он показался мне немного скучным, потому что ему не было интересно то, что я любила с детства и с чем ассоциировала жизнь художника. Я думала, что художники не бывают популярны в школе, но передо мной стоял этот парень, состоявший в школьном братстве, и рассказывал удивительные истории о неизвестном мне мире. Поездки с классом на лыжах, охота на кроликов в пустыне Бойсе, ранчо его дедушки – так далеко от меня и необычно! В культурном плане мы были выходцами из двух разных миров. У меня была крутая запись григорианских песнопений, которую я ему поставила, и это привело его в ужас. “Пег! Поверить не могу, что тебе нравится такое! Это же так депрессивно!” На самом деле, когда мы узнали друг друга получше, то оказалось, что Дэвид сам был в депрессии».

Омвейк подтвердил: «Когда Дэвид жил рядом с моргом, я думал, что он проходит через депрессию – он мог спать по восемнадцать часов в день. Однажды я был у них с Джеком в гостях, и мы с Джеком как раз разговаривали, когда он проснулся. Он вышел, выпил четыре или пять банок колы, немного поговорил и вернулся в постель. Он очень много спал в тот период».

Во время бодрствования Линч, должно быть, был чрезвычайно продуктивным, поскольку он прекрасно успевал в учебе. Спустя пять месяцев он удостоился почетного упоминания в студенческом конкурсе за свою скульптуру в смешанной технике. При помощи катящегося сквозь рычаги и переключатели шара запускалась цепная реакция, в результате которой зажигалась лампочка и взрывалась петарда. «Академия была одной из немногих оставшихся школ искусств, делавших упор на классическое образование, но Дэвид не слишком посвящал себя заданиям первого курса, таким как рисование натюрмортов, например, – рассказала Вирджиния Мейтланд. – Он очень быстро добрался до продвинутых занятий. Ученики продвинутого уровня могли заниматься в просторных студиях, и до этого уровня дошло лишь пятеро или шестеро из нас. Я помню, что получила настоящий стимул, видя работы Дэвида».

Линч уже был технически подкован, когда прибыл в академию, но у него еще не было того творческого голоса, которым наполнены его зрелые работы, и в первые годы он пробовал себя в самых разных стилях. Есть детализированные графитовые портреты, тонко проработанные и сюрреалистичные – человек с окровавленным носом, еще один, которого рвет, еще один с проломленным черепом; фигуры, которые Линч называл «механическими женщинами», сочетающие анатомию человека и части машины; есть и нежные, сексуальные рисунки, навеянные работами немецкого художника Ханса Беллмера. Все они выполнены очень искусно, но обостренной чувствительности Линча они еще не отражают. Позже, в 1967 году он написал «Невесту», портрет почти два на два метра, изображающий призрачную фигуру в свадебном платье. «Он с головой нырял во тьму и таившийся в ней страх, – вот что Пегги Риви сказала об этой картине, которую она считает настоящим прорывом и местонахождение которой неизвестно. – Она была красиво написана, белая шнуровка платья девушки ниспадала на темный пол, и она тянула тонкую, как у скелета, руку под свое платье, чтобы сделать самой себе аборт. Плод только подразумевается, и крови совсем нет… лишь едва заметно. Великолепная была картина».

Линч и Фиск продолжали жить через дорогу от морга до апреля 1968 года, а затем переехали в дом 2429 по Осиновой улице, в ирландском католическом квартале. Они поселились в трехэтажном таунхаусе в стиле «Отец, Сын и Святой Дух». Фиск жил на втором, Линч на третьем, а на первом этаже были гостиная и кухня. Риви жила в апартаментах на соседней автобусной остановке. К тому времени она и Линч уже встречались. «У него был пунктик: он называл это “дружба с сексом”, но я была одержима», – вспоминала Риви, ставшая постоянной гостьей на Осиновой улице и так и оставшаяся там жить. Спустя несколько месяцев Фиск переехал в лофт по соседству с ближайшей автомобильной мастерской.

«Дэвид и Джек были восхитительны вместе – ты не мог не смеяться вместе с этими двоими, – рассказала Риви. – Дэвид ехал на велосипеде рядом со мной по пути домой из школы, и как-то раз он нашел на тротуаре раненую птицу. Она его очень заинтересовала, и он взял ее домой, а после того, как она умерла, полночи ее варил, чтобы плоть отделилась от костей, и он мог сделать что-то с ее скелетом. У Дэвида и Джека был черный кот по имени Зеро. За утренним кофе мы услышали, как Зеро в соседней комнате хрустит этими косточками. Джек чуть со смеха не умер».

«Обедать Дэвид любил в небольшой кофейне при аптеке на Вишневой улице, и все там знали нас по имени, – продолжила Риви. – Дэвид поддразнивал официанток и очень тепло относился к Полу, пожилому джентльмену за кассой. У Пола были седые волосы, он носил очки и галстук и разговаривал с Дэвидом о своем телевизоре. Он рассказывал, как ездил его покупать и какой же замечательный ему достался, и в конце своего рассказа неизменно с торжественной важностью подытоживал: “И, Дэвид… Я благословлен теплым приемом”. Дэвид до сих пор вспоминает Пола и его теплый прием».

Ключевое событие в творчестве Дэвида Линча случилось в начале 1967 года. Работая над картиной, изображавшей фигуру, стоявшую в листве, выполненную в темных оттенках зеленого, он ощутил то, что впоследствии описывал как «дуновение ветерка», и уловил мерцание движения в картине. Словно дар с неба, идея движущихся картин полностью заняла его разум. Он обсуждал совместную киноработу с Брюсом Сэмюэлем, который создавал грубые, сочные изображения человеческого тела, но в итоге они отбросили эту идею. Линч собирался исследовать новое направление, которое замаячило перед ним. Для этого взял напрокат камеру в магазине «Фоторама» в центре Филадельфии, и снял «Шесть блюющих мужчин» – анимацию длиной в минуту, которая повторяется шесть раз и проецируется на специальный экран-скульптуру размером три на метр восемьдесят. С бюджетом в двести долларов, снятая в пустом номере отеля, принадлежавшего академии, картина дублирует три детализированных лица, вылепленных из гипса, а также лица из стеклопластика – Линч воссоздал лицо Фиска дважды, а Фиск – один раз лицо Линча. Линч одновременно экспериментировал с двумя материалами, и Риви сказала: «Дэвид никогда раньше не использовал полиэстеровую смолу до “Шести блюющих мужчин”, и первая партия, что он замешал, загорелась».

Тела всех шестерых фигур анимированы минималистично, а централизуются в распухших красных шарах, представляющих собой желудки. Анимированные желудки заполняются разноцветной жидкостью, которая поднимается до их лиц, а потом разливается потеками белой краски, стекающими по сиреневому фону. На протяжении всего фильма звучит сирена, на экране вспыхивает слово «Блюющие», а фигуры взмахивают руками в страдании. Фильм получил Памятный приз доктора Уильяма Биддля Кадваладера, который Линч разделил с художником Ноэлем Махаффи. Его однокурсник Бартон Вассерман был так впечатлен, что предложил сделать совместную похожую инсталляцию для его дома. «Дэвид рисовал меня ярко-красной акриловой краской, которая полыхала, как ад, и украсил свое творение насадкой для душа, – вспоминала Риви коллаборацию с Вассерманом. – Посреди ночи ему срочно потребовалась насадка для душа и шланг, и он вышел на аллею, а вернулся уже с ними! И такое с Дэвидом происходило часто». Съемки фильма длиной в две минуты и двадцать пять секунд заняли у Линча два месяца, но когда он отправил его на обработку, то обнаружил, что камера, на которую он снимал, была испорчена, и на пленке было лишь размытое пятно. «Он опустил лицо в ладони и плакал две минуты, – рассказала Риви. – Затем сказал: “К черту” и отправил камеру в ремонт. Он очень дисциплинированный». Проект не состоялся, но Вассерман позволил Линчу оставить остаток бюджета, который он выбил, себе.

В августе 1967 года Риви узнала, что беременна, и, когда наступила осень, Линч ушел из академии. В письме администрации школы он объяснил: «Я не вернусь осенью, но я буду заходить иногда за колой. У меня туго с деньгами, а мой врач говорит, что у меня аллергия на краску. У меня в кишечнике язвы и острицы. У меня нет сил продолжать обучение в Пенсильванской академии изящных искусств. С любовью, Дэвид. P.S.: Вместо этого я всерьез займусь кино».

В конце года Риви тоже покинула школу. «Дэвид сказал: “Давай поженимся, Пег. Мы ведь и так собирались. Давай просто поженимся”, – вспоминала Риви. – Я представить не могла, что мне придется пойти и рассказать родителям, что я беременна, но мы это сделали, и нам помогло то, что они обожали Дэвида».

«Мы поженились 7 января 1968 года в церкви моих родителей, в ней как раз был новый прекрасный священник, – продолжила она. – Он был на нашей стороне: ребята, вы нашли свою любовь, фантастика. Я была на шестом месяце и надела длинное белое платье. У нас была официальная церемония, которая показалась смешной и Дэвиду и мне. Мои родители позвали своих друзей, и им было неловко, и я переживала по этому поводу, но мы просто через это прошли. После церемонии мы отправились домой к родителям на закуски и шампанское. Собрались и все наши друзья-художники, и шампанское лилось рекой. Вечеринка была сумасшедшая. Мы не поехали в свадебное путешествие, но они забронировали для нас номер на одну ночь в отеле Честнат Хилл, который сейчас красивый, но тогда был полной помойкой. Мы остановились в ужасной комнатке, но были счастливы и отлично провели время».

Средства, оставшиеся после работы с Вассерманом, и финансовую помощь отца Линч вложил в свой второй фильм «Алфавит». В четырехминутной короткометражке снялась Риви. «Алфавит» был вдохновлен историей Пегги о ее племяннице, которая так волновалась, что повторяла алфавит во сне. На первых кадрах Риви в белой ночной рубашке лежит на белых простынях в темноте, затем идут анимационные вставки. Смена изображений сопровождается совершенно новым саундтреком, который начинается с того, как детские голоса повторяют «Эй-Би-Си», а затем перетекают в мужской баритон (голос принадлежит другу Линча Роберту Чедвику), громогласно поющий бессмысленную песню, затем голос плачущего ребенка и воркующей над ним матери, а в конце Риви зачитывает алфавит. Описанный самим Линчем, как «кошмар о страхе перед учебой», это завораживающий фильм с тревожной подоплекой. В конце женщину тошнит кровью, пока она корчится на постели. «Впервые “Алфавит” вышел на настоящий экран в месте под названием “Бэнд Бокс”, – вспоминала Риви. – Фильм начался, но звука не было». Линч встал и закричал: «Остановите фильм!», затем понесся к проектору, а за ним Риви. Ее родители тоже пришли на показ, и Линч вспоминал тот вечер не иначе, как “кошмар”».

«Работа Дэвида была центром наших жизней, и раз он снял один фильм, все говорило о том, что он снимет и второй, – сказала Риви. – Я не сомневалась, что он любил меня, но он говорил, что работа – это главное, и она на первом месте. Просто так было. Я чувствовала себя вовлеченной в то, что он делал – наши представления об эстетике полностью совпадали. Я помню, как видела, как он что-то делает, и это потрясало меня. Я говорила: “Боже! Ты гений!” Я часто это повторяла, потому что так и есть. Он делал то, что казалось свежим и правильным».

В 1967 году Риви начала работать в книжном магазине при Художественном музее Филадельфии и оставалась там до самых родов. Дженнифер Чемберс Линч появилась на свет 7 апреля 1968 года. Риви вспоминала: «Дэвид души не чаял в Джен, но с трудом переносил то, что она плакала по ночам. С этим смириться он не мог. Сон был важен для Дэвида, и будить его было совсем не весело – у него были проблемы с желудком, и по утрам это особенно проявлялось. Но Джен была чудесным, спокойным ребенком, и долгое время занимала центральное место в моей жизни – мы трое все делали вместе и были идеальной семьей».

Когда Риви и Линч поженились, отец Риви подарил им две тысячи долларов, а родители Линча добавили еще, и молодожены смогли купить собственный дом. «Он был на Тополиной улице, 2416, на углу Тополиной и Рингголд, – рассказала Риви. – Выступающие окна в спальне, вплотную к которым стояла наша кровать, выходили на украинскую католическую церковь и множество деревьев. Дом открыл много возможностей, но некоторые детали были недоработаны. Мы сняли линолеум, но так и не закончили шлифовку деревянных полов, и в некоторых местах пол был пробит – если пролить что-то на кухне, оно немедленно впитывалось. Мать Дэвида навещала нас как раз перед переездом в Калифорнию. Она сказала: “Пегги, ты будешь скучать по этому полу”. Санни обладала восхитительным, очень сдержанным чувством юмора. Как-то она посмотрела на меня и сказала: “Пегги, мы годами за тебя волнуемся. Жена Дэвида…“ Она могла быть смешной, и Дон тоже обладал превосходным чувством юмора. Мне всегда было весело с родителями Дэвида».

Риви находила жизнь жены Линча интересной и насыщенной, однако насилие, столь распространенное в Филадельфии, не могло оставаться незамеченным. Она выросла здесь и, по ее ощущениям, обстановка в других северо-восточных городах 60-х ничем не отличалась от этой, однако все-таки она говорила: «Мне просто не нравилось, когда за окном кого-то пристреливали. Но тем не менее каждый день я выходила с коляской и шла через весь город за пленкой или чем-нибудь еще, и совсем не боялась. Хотя было жутковато».

Однажды ночью, когда Дэвида не было дома, я увидела лицо в окне второго этажа, а сразу после того, как Дэвид вернулся, услышала, как кто-то спрыгнул вниз. На следующий день Дэвид одолжил у друга ружье, и мы всю ночь сидели на нашем синем бархатном диване, к которому Дэвид до сих пор испытывает крайне теплые чувства, и он сжимал в руках это ружье. В другой раз мы были уже в кровати, когда услышали, как кто-то пытается выбить нашу дверь, что у них в итоге получилось. У нас под кроватью хранился церемониальный меч, подарок моего отца. Дэвид наспех натянул свои семейные трусы задом наперед, выхватил этот меч, выбежал на лестницу и заорал: “Пошли вон отсюда!” Район, конечно, был веселый, и в этом доме еще много чего случалось».

У Линча не было работы, когда родилась дочь, он и не искал ее до тех пор, пока Роджер ЛаПелле и Кристин МакДжиннис, выпускники академии, поддерживавшие то, что делал Линч, предложили ему работу: изготовлять формы для оттисков в магазинчике, где они производили успешную серию гравюр. Мать МакДжинниса Дороти тоже работала там, и ЛаПелле вспоминал: «Каждый день мы обедали вместе, и единственным предметом наших разговоров было искусство».

Самые сильные свои картины Линч написал в последние два года в Филадельфии. Его очень вдохновила выставка работ Фрэнсиса Бэкона, которая проходила с ноября по декабрь 1968 года в галерее Мальборо-Герсон в Нью-Йорке. Он был не одинок в своем восхищении. Мейтланд рассказывала: «Большинство из нас тогда находились под влиянием Бэкона, и я видела, как Бэкон повлиял на Дэвида в те годы». Бэкон, вне всякого сомнения, присутствует в его картинах того периода, но это влияние пропущено через призму восприятия самого Линча.

Как и у Бэкона, большинство ранних картин Линча представляют собой портреты из простых вертикальных и горизонтальных линий, превращающих холст в этапы авансцены, на которой происходят занятные вещи. На картинах Линча – это сами фигуры. Ужасающие создания, которые будто бы вылезли из глинистой почвы, слепленные из человеческих конечностей, животных форм и органических проростков – один вид невозможно отличить от другого; они иллюстрируют собой все живые существа как часть единого энергетического поля. Обитающие в изолированной темной среде, эти существа часто перемещаются по сумрачной местности, нагруженной опасностью. «Летящая птица с окурками» (1968) изображает фигуру, парящую в черном небе, с чем-то вроде детеныша, свисающего с ее живота на паре нитей. «Задний двор» (1968–1970) изображает орла на человеческих ногах. Стебли растут прямо из круглой спины этого создания, которое показано идущим в профиль, а из основания его спины растет холм, напоминающий грудь.

Эти картины Линч создал в поздних 60-х, и, хотя в его доме на бесконечном повторе играл последний альбом Битлз, глубокие воды контркультуры интересовали его мало. «Дэвид никогда не принимал наркотики – ему они были не нужны, – вспоминала Риви. – Как-то раз один друг дал нам немного гашиша и сказал, что мы должны его покурить, а затем заняться сексом. Мы не знали, что делать, и скурили весь, после чего нас накрыло, мы сидели на синем бархатном диване и едва могли доползти наверх. Алкоголь тоже не играл особой роли в нашей жизни. Мой отец делал коктейль, как он его называл, “Фирменный коктейль Линча” из водки и горького лимона, который очень нравился Дэвиду, но это был его предел».

«Я никогда не видела Дэвида пьяным, кроме как на моей свадьбе, где все напились до упада, – рассказала Мейтланд. – Позже я вспоминала, как моя мама рассказывала: “Твой друг Дэвид скакал на моем милом желтом диване!” Возможно, это был единственный раз, когда Дэвид напился».

При поддержке Бушнелла Килера Линч подал заявку на грант в 7 500 долларов от Американского института киноискусства в Лос-Анджелесе и приложил фильм «Алфавит» вместе с новым сценарием, который он озаглавил «Бабушка». Он получил 5 000 долларов на создание «Бабушки», истории одинокого мальчика, которого регулярно наказывают жестокие родители за то, что он мочится в постель. Картина представляет собой тридцатичетырехминутную хронику того, как попытка мальчика посадить и вырастить любящую бабушку увенчалась успехом. Роль бабушки в фильме сыграла коллега Линча Дороти МакДжиннис. Ричард Уайт, паренек, живший по соседству с Линчем, сыграл мальчика. Роберт Чедвик и Вирджиния Мейтланд сыграли родителей.

Линч и Риви переделали третий этаж своего дома в сцену с декорациями, и Риви вспоминала, как пыталась «понять, как покрасить комнату в черный цвет и при этом сохранить ее форму; в конце концов мы разметили мелом те места, где сходились стены и потолок». Создание сцены подразумевало снос нескольких стен. «Вот это был беспорядок, – рассказала она. – Я потратила уйму времени, наполняя пластиковые пакеты гипсом и вынося их на улицу, чтобы их забрали. Большие пакеты получались слишком тяжелыми, поэтому мы использовали маленькие с завязками, похожими на кроличьи уши. Однажды мы выглянули в окно, когда приехали мусорщики, и Дэвид покатился со смеху, потому что мы заставили улицу так, что было похоже на полчища кроликов».

Мейтланд рассказала, что ее участие в «Бабушке» началось с предложения Риви. «Пегги сказала: “Хочешь поучаствовать? Он заплатит тебе три сотни долларов”. Я очень хорошо помню, как была в их доме. Дэвид заставил нас обмотать лица резинками, чтобы мы выглядели странно, и обильно накрасил нас белым. Была сцена, где я и Боб в земле, закопанные по шею, и ему нужно было место, где можно было копать глубокие ямы, так что эту сцену мы сняли в доме родителей Эо Омвейка в Чаддс Форд, в Пенсильвании. Дэвид копал ямы, в которые мы забрались, затем забросал нас землей, и, мне показалось, мы как-то слишком много времени провели в таком виде. Но что делает Дэвида великим, так это то, что он невероятный режиссер, он был им уже тогда. Он мог заставить тебя делать что угодно, причем самым любезным образом».

Ключевой элемент «Бабушки» встал на свое место, когда Линч познакомился с Аланом Сплетом, звуковым гением-фрилансером. «Дэвид и Ал, работающие вместе, – это очень круто, они действительно подошли друг другу, – рассказала Риви. – Ал был эксцентричным, славным парнем, работал раньше бухгалтером в “Schmidt’s Brewery” и был по-настоящему одарен в сфере работы со звуком. У него была рыжая борода, рыжие волосы и глубокие глаза Винсента ван Гога, а еще он был тощим, как спичка, и слепым, как крот, отчего не мог водить, и ему всюду приходилось ходить пешком. Одевался он неважно: всегда носил эти дешевые рубашки с коротким рукавом, а еще он был чудесным виолончелистом. Когда он жил с нами в Лос-Анджелесе, бывало, что мы приходили домой, а он слушал классический концерт на проигрывателе и дирижировал».

Линч решил, что существующие библиотеки звуковых эффектов не отвечают требованиям «Бабушки», и вместе со Сплетом они создали эффекты и записали необычный саундтрек, который является жизненно важной составляющей фильма. «Бабушка» была почти закончена к 1969 году, когда директор Американского института киноискусства Тони Веллани сел на поезд и отправился из Вашингтона в Филадельфию на показ; ему так понравилось, что он обещал проследить, чтобы Линча пригласили в качестве ассистента в Центр продвинутого изучения кино Американского института киноискусства на первый семестр осени 1970 года. «Помню, у Дэвида была брошюра института, и он мог подолгу сидеть, уставившись в нее», – вспоминала Риви.

Веллани сдержал слово, и в письме родителям от 20 ноября 1969 года Линч написал: «Мы чувствуем, что произошло чудо. Вероятно, следующий месяц я проведу привыкая к мысли, что я счастливчик, а после Рождества мы с Пегги будем, как говорят в трейдинге, “подниматься”». Филадельфия творила свою странную магию и столкнула Линча с тем, с чем он прежде не имел никаких дел. Случайное насилие, расовые предубеждения, странное поведение, которое зачастую идет рука об руку с лишениями, – он видел все это на улицах города, и это изменило его картину мира. Хаос, творившийся в Филадельфии, был прямой противоположностью изобилию и оптимизму мира, в котором он вырос, и стык двух этих миров стал одной из постоянных тем его творчества.

Почва для агонии и экстаза фильма «Голова-ластик» была подготовлена, и Линч отправился в Лос-Анджелес, где нашел подходящие условия, в которых картина могла пустить корни и расцвести. «Мы продали дом за восемь тысяч долларов, когда уезжали, – рассказала Риви. – Мы собирались вместе и говорили о том доме и о нашем синем диване, который купили в “Гудвилле” – Дэвид очень любит разговаривать о том, что мы там покупали. Он говорил: “Тот диван стоил двадцать долларов!” По какой-то причине Джек оказался в тюрьме за день до нашего отъезда из Филадельфии, и не мог помочь нам с переездом. Дэвид до сих пор говорит: “Черт возьми! Надо было брать тот диван с собой!”»

Риви и Линч в кафе по соседству с Академией изобразительных искусств Пенсильвании в Филадельфии, 1967.

Линч и его шафер, Джек Фиск, на вечеринке 1968 года по случаю свадьбы Линча и Риви; прием был проведен в доме родителей Риви. Фотограф: Пегги Риви.

Я ничего не знал о политической и иной обстановке в Филадельфии, пока не приехал туда. Не то, чтобы мне было все равно, я просто не знал, поскольку не интересовался политикой. Кажется, я даже не ходил на выборы тогда. Итак, меня приняли в академию, я сел в автобус и поехал туда. Я очутился в этой школе исключительно волею судьбы. Джек и я не ходили на занятия – единственной причиной, по которой мы ходили в школу, был поиск единомышленников, и мы их нашли и вдохновляли друг друга. Все студенты, с которыми я общался, были серьезными художниками, и они были воистину замечательной компанией. А в Бостоне компания была плохая. Они просто не были серьезными.

Мои родители поддерживали меня все то время, что я провел в школе, мой дорогой отец никогда от меня не отрекался, но есть все-таки доля правды в том, что говорили Пегги и Эо Омвейк о том, что я немного впал в депрессию по приезду в Филадельфию. Это была не совсем депрессия – скорее, меланхолия, и она никоим образом не была связана с городом. Я будто потерялся. Я все еще не нашел свой путь и, вероятно, это меня тревожило.

Я приехал туда в конце 1965 года и остался жить с Джеком в его комнатушке. Когда я приехал, у Джека был щенок по кличке Файв, и повсюду на полу были газеты, потому что его приучали к лотку. Когда ты заходил в комнату, то первым делом слышал шуршание газет. Файв был отличным псом, и он жил у Джека много лет. По соседству с нами располагался ресторанчик «Famous Diner», которым управляли Пит и Ма. Пит был здоровяком, а Ма была пышной дамой со странными желтыми волосами. Она была похожа на портреты с упаковок муки – знаете, такие официантки в голубых передниках. «Famous Diner» представлял из себя маленькую забегаловку, там были длинный прилавок и кабинки вдоль стены, и это выглядело фантастически. По утрам в 5:30 сюда доставляли пончики из желе.

Квартира Джека была крошечной, и нам было необходимо переезжать, так что мы нашли местечко на углу Тринадцатой и Вуд. Мы переехали в канун Нового года, и я помню переезд, как будто это было вчера. Было около часа ночи. Мы катили тележку из супермаркета. На нее мы положили матрас Джека, а сверху – все его вещи, у меня же была всего одна сумка, и вот мы толкали эту тележку по улице. Когда мы проходили мимо какой-то счастливой пары, возможно, подвыпившей, они сказали: «Вы переезжаете в канун Нового года? Вам нужно сколько-нибудь денег?», на что я крикнул: «Нет, мы богаты!» Не знаю, почему я это сказал, но я правда чувствовал себя богатым.

Наше жилье походило на склад, в котором разместились туалет и раковина. Душа и горячей воды не было, но Джек грел воду с помощью кофе-машины из нержавейки. В нашем распоряжении был весь первый этаж, у меня была студия на втором, рядом с Ричардом Чилдерсом, у которого была комната там же. Моя спальня была на чердаке. Окно в нее выдуло ветром, и вместо него был приклеен кусок фанеры. Вместо туалета у меня был кухонный горшок, который я опорожнял на заднем дворе. Стены спальни были все в трещинах, поэтому я зашел в телефонную будку и нарвал желтых страниц из справочника – я хотел не желтые страницы, а белые. Я замешал белой краски и обклеил все стены белыми страницами, получилось очень красиво. В комнате стоял электрический обогреватель. Как-то утром Джеймс Гарвард зашел разбудить меня и подвезти на учебу, и оказалось, что фанера отвалилась, и на пол намело горку свежего снега. Моя подушка почти загорелась, потому что я ставил обогреватель очень близко к кровати, так что, не исключено, что это спасло мне жизнь.

Джеймс был парнем что надо. Он был старше меня, он был замечательным художником и очень много работал. Знаете слово «художественный»? Идеально его описывает. Все, к чему он прикасался, приобретало этот фантастический художественный отпечаток, и Джеймс весьма и весьма преуспевал. Однажды мы вшестером или всемером отправились в Нью-Йорк, потому что Джеймс принимал участие в одном крупном шоу в центре. К концу открытия мы изрядно напились, и нам надо было возвращаться. Не помню, был ли за рулем я, но, по ощущениям, да. Был час или два ночи, и на всем пути нам встречались лишь зеленые светофоры. Невероятно.

Вирджиния Мейтланд стала серьезной художницей, но я помню ее как любительницу вечеринок. Как-то раз она была на улице и на углу увидела молодого человека, который свистел, подражая птичьим голосам. Она привела его домой, и он продолжил пародировать птиц у нее в гостиной. Ей так это понравилось, что она решила его оставить, и тем парнем был Боб Чедвик. Боб работал на заводе, и начальник очень его любил – Боб никогда не ошибался. Он работал в месте, где стоял десятиметровый станок с десятью тысячами различных механизмов для нанесения сложной резьбы, и Боб был единственным, кто мог управляться с этой махиной. Он просто интуитивно знал, как что-либо делать. Он не был художником в прямом смысле слова, но он был художником, когда работал с механизмами.

Район у нас был странный. Мы жили рядом с «Pop’s Diner», которым управляли Поп и его сын Энди, и как раз там я встретил парня, работавшего в морге, который сказал: «Если захотите заглянуть, просто дайте мне знать и позвоните в колокольчик в полночь». В одну из ночей я пошел к нему и позвонил. Он открыл дверь, и я увидел нечто, напоминающее небольшой вестибюль. Там был автомат с сигаретами, автомат со сладостями, старая плитка на полу, небольшая стойка ресепшен, диван и коридор, который вел к двери позади. Он открыл ее и сказал: «Проходите и чувствуйте себя как дома». За дверью не было работников, и я оказался в полном одиночестве. Там было несколько комнат с разным содержимым, и я направился в холодную. Температура была низкой, поскольку было необходимо сохранять тела, сложенные на полках по типу ярусной кровати. Все они прошли через несчастный случай или насилие, на всех были увечья и порезы – не кровоточащие порезы, но открытые раны. Я провел там немало времени, размышляя о каждом из них и о том, что они могли пережить. Мне не было тревожно, только интересно. Была комната, где были лишь части тел взрослых и младенцев, но ничего такого, что бы меня напугало. Однажды по пути в Белую Башню на ланч я увидел в морге улыбающиеся мешки смерти. Если пройти вниз по аллее, то можно увидеть, как открывалась задняя дверь морга, и на колышках висели пластиковые мешки для тел. Их вымывали, вода стекала вниз, в результате чего середина проседала и превращала мешок в подобие большой улыбки. Улыбающиеся мешки смерти.

Должно быть, за то время я изменился и испортился. Джуди Вестерман училась тогда в Пенсильванском университете, и я думал, что она состоит в сестринском сообществе. Однажды Джек и я должны были отвезти туда несколько картин. Я подумал, здорово, увижу Джуди. Мы приехали, передали картины, и я пошел в ее общежитие. Там было так чисто, а я учился в школе искусств и выглядел полным голодранцем. Все девочки странно на меня косились. Джуди сказали, что я пришел, и, наверное, я ее смутил. Я думал, ей сказали: «Что это там за оборванец?», но она спустилась, и мы очень славно побеседовали. Она привыкла к такой части меня, но они нет. То был последний раз, когда я видел Джуди.

Однажды мы устроили шумную вечеринку на углу Тринадцатой и Вуд. Там было несколько сотен людей, и кто-то подошел ко мне и сказал: «Дэвид, у такого-то есть оружие. Надо его у него отобрать и спрятать». Тот парень рассердился на кого-то, так что мы взяли его пушку и спрятали в туалете – я вырос в окружении огнестрельного оружия, так что никаких неудобств при обращении с ним не испытываю. На вечеринке было полным-полно студентов, но не все они были студентами-художниками, и еще была девушка, которая казалась простоватой, но при этом невероятно сексуальной. Прекрасное сочетание. Вероятно, дело было зимой, потому что все куртки были сложены у меня на чердаке, и, когда кто-то уходил, я шел наверх и приносил куртку ее владельцу. В очередной раз я зашел в комнату, и на моей постели, рядом с норковой шубкой лежала та девушка со спущенными штанами – очевидно, кто-то уже воспользовался ее положением. Она была пьяна в стельку, и я помог ей встать и одел ее. Вот что творилось на той вечеринке.

Людей была тьма, и в итоге явились копы и сказали: «Поступила жалоба, все расходятся по домам». Отлично, большинство гостей ушли, но человек пятнадцать осталось. Кто-то тихо играл на акустической гитаре, правда, очень тихо, но копы вернулись и сказали: «Мы думали, что сказали вам всем расходиться». И тогда та девушка, Оливия, подошла к одному из копов, показала средний палец и спросила: «А не пройти ли вам ко всем чертям?» Вот так нас всех – меня, Джека, Оливию, остальных ребят – забрали в участок. В ходе выяснения обстоятельств полиция узнала, что мы с Джеком проживали в том доме, так что нас арестовали как владельцев площади, нарушающих порядок, и посадили в тюрьму. Оливия не могла придержать язык и отправилась в женскую тюрьму. Джека и меня бросили в камеру – в нашей уже сидел трансвестит по имени Куки, а в камере чуть дальше – еще один, и они переговаривались всю ночь. Еще там был убийца, занявший койку, а также, по меньшей мере, человек шесть. Наутро мы предстали перед судом, но благодаря студентам-художникам нас выпустили под залог.

Мы прибыли в Филадельфию до хиппи, до свиней и всех прочих, и копы не были настроены против нас, хотя выглядели мы странно. Но все испортилось во время нашего там пребывания из-за того, что происходило в стране. У Ричарда был грузовик, и как-то ночью мы с ним поехали в кино. По пути домой Ричард посмотрел в зеркало заднего вида и увидел за нами копа. Мы приближались к перекрестку, и Ричард остановился на желтый свет, что, полагаю, дало копам понять, что мы занервничали. И вот на светофоре загорается зеленый, мы пересекаем перекресток, и тут включаются огни и начинает выть сирена. «Съезжай!» – Ричард прижался к обочине рядом с высокой каменной стеной. Коп подошел к нашей машине спереди, постоял в лучах фар, а затем положил руку на кобуру и приказал вылезать из грузовика. Мы вылезли. «Руки на стену!» Они принялись обыскивать Ричарда, не меня, и я опустил руки, но мне их тут же немедленно вдавили обратно в стену. «Руки на стену!» Подоспел тюремный автомобиль с почти двадцатью копами, нас закрыли в нем. Так мы и ехали в металлической клетке. Мы ловили звуки полицейского радио и услышали, как голос оттуда описывал двух парней и во что они были одеты. Мы с Ричардом переглянулись и поняли, что полностью попадаем под их описание. Нас привезли в участок, и к нам вышел старик с окровавленной повязкой на голове. Нас показали ему. Он посмотрел на нас и сказал: «Нет, это не они», и нас отпустили. Вот это я понервничал.

Мне приписывают слова, что якобы мне нравятся очертания ночных садов, но я на самом деле не очень-то люблю сады, за редким исключением. Однажды я рисовал сад с электромоторами, которые качают нефть, и в этом вся суть – мне нравятся сочетания природы и человека. Вот почему меня так привлекают старые фабрики. Механизмы и масло, машинное оборудование, огромные лязгающие котлы, переливающие расплавленный металл, огонь, уголь, трубы, текстуры и звуки – все это осталось в прошлом, сейчас все бесшумно и чисто. Исчезла целая разновидность жизни, именно та, которую я любил в Филадельфии. Мне нравилось и то, какие там комнаты – из темного дерева, с определенными пропорциями, выкрашенные в определенный оттенок зеленого. Это был мертвенно-зеленый с легкой белизной, и этот цвет использовали, в основном, в бедных кварталах. Это цвет, который старит.

Даже не помню, как ко мне пришла идея для фильма «Шесть блюющих мужчин» – я просто взялся за работу. Я поспрашивал и нашел место под названием «Photorama», где 16-миллиметровые камеры были гораздо дешевле. Вышло немного низкопробно, но тем не менее я взял напрокат камеру «Bell and Howell» с тремя линзами – оказалось, что это хорошая маленькая камера. Я снимал фильм в старом мотеле, принадлежавшем академии, его комнаты были пусты и заброшены, но в холлах теснились свернутые восточные ковры, латунные лампы, красивые диваны и кресла. Я построил такую штуку с доской, похожей на холст, и закрепил ее на батарее, затем в другом конце комнаты установил камеру, поставив ее на шкаф, который нашел в коридоре и притащил в комнату. Я прибил его к полу, чтобы камера не двигалась.

Понятия не имею, откуда у меня взялась идея сделать скульптурный экран. Не думаю, что пластичный полимер загорелся, когда я его замешал, но он очень сильно нагрелся и задымился. Его надо было замешивать в бумажных контейнерах, и мне нравилось замешивать его горячим. Бумага становилась коричневой, обугливалась и нагревалась так сильно, что начинала трещать, и из нее начинал идти газ. Когда фильм был окончен, я построил установку, которая позволяла проецировать фильм с потолка, и у меня была пленка с записью воя сирены на повторе, которую я ставил в качестве звукового сопровождения. Это была и картина и скульптура, и студенты разрешали мне выключать свет каждые пятнадцать минут или каждый час. Чертовски хорошо вышло.

Барт Вассерман был бывшим студентом Академии, чьи родители погибли и оставили ему большое наследство. Когда он увидел «Шесть блюющих мужчин», то сказал, что даст мне тысячу долларов за киноинсталляцию для его дома. Я потратил два месяца на фильм для Барта, но после завершения работы понял, что на пленке было лишь смазанное пятно. Все говорили, что я очень расстроился, когда фильм не получился, наверное, так и было, но я почти сразу начал прорабатывать идеи для следующих кинокартин и анимации.

Я подумал, что это возможность, и что есть некая причина, по которой так случилось, и, может быть, Барт позволит мне сделать такой фильм. Я позвонил Барту, и тот сказал: «Дэвид, я буду безмерно рад, если ты этим займешься, только не забудь сделать копию для меня». Позже я встретил жену Барта в Бургундии, во Франции – она переехала туда – и она рассказала, что у Барта никогда в жизни не наблюдалось никаких альтруистических порывов, и я стал единственным исключением. То что фильм не получился, стало дверью в следующий фильм. Лучше и быть не могло. Я бы не получил грант от Американского института киноискусства, если бы не тот случай.

Фильм, который я снял на остатки денег Барта, «Алфавит», частично о школе и образовании, организация которого напоминает сущий ад. Когда я впервые задумался о создании фильма, то услышал ветерок и уловил движение. Звук ветра был в той же степени важен, что и движущаяся картинка – моя идея подразумевала и звук и движение одновременно. Мне было необходимо записать несколько звуков для «Алфавита», и я отправился в лабораторию «Calvin de Frenes» и взял напрокат магнитофон марки «Uher». Немецкий, очень хороший. Я записал кое-что, но потом понял, что он был сломан, и звуки оказались искажены – и мне так понравилось! Невероятно. Я вернул его и сказал, что он был сломан, так что с меня не взяли деньги и при этом я получил замечательную звуковую дорожку. Затем я посмотрел, что еще имелось в наличии у Боба из «Calvin de Frenes» и нашел микшер на четыре трека. Мы с Бобом тут же все свели. Сведение звука и получение результата были самой настоящей магией.

До того как я сошелся с Пегги, у меня были непродолжительные отношения, но потом я двигался дальше. Я недолго встречался с девушкой по имени Лоррейн – она была студенткой-художницей и жила с мамой в пригороде Филадельфии. Лоррейн походила на итальянку и была веселой девочкой. Мы были в доме ее мамы, где мы все втроем спускались в подвал, открывали холодильник и выбирали «телеужин», готовые полуфабрикаты, которые мама разогревала для нас. Просто кладешь в микроволновку и почти сразу получаешь целый ужин! И как же они были хороши! С Лоррейн и ее мамой было весело. Лоррейн в конечном счете вышла замуж за Дага Рэндалла, который фотографировал меня, когда снимали «Бабушку». Еще я недолго был с Марго, а потом с Шейлой. Еще мне очень нравилась Оливия, та, которую арестовали, но она не была моей девушкой. Был такой фильм, назывался «Жюль и Джим», так вот я, Оливия и Джек напоминали его персонажей – мы всюду ходили вместе.

Пегги была первой, в кого я влюбился. Я любил Джуди Вестерман и Нэнси Бриггс, но они не имели ни малейшего представления о том, чем я занимался в студии, и им были предначертаны другие судьбы и другая жизнь. Пегги знала все и была моей самой преданной поклонницей. Я не умел печатать, и Пегги печатала мои сценарии, и она была такой невероятной, такой невероятной… Все началось с дружбы, когда мы просто сидели в магазинчике рядом с академией и говорили, и это было изумительно.

Однажды Пегги сказала, что беременна. Одно к одному, и мы поженились. Все, что я помню о нашей свадьбе – Джек надел на нее рубашку как у водителя такси. Я любил Пегги, но не знал, поженились бы мы или нет, если бы она не забеременела, ведь брак не вписывается в жизнь человека искусства. По мне и не скажешь, что в мою голову приходили подобные мысли, поскольку я был женат четыре раза. Так или иначе, спустя несколько месяцев родилась Дженнифер. Когда это произошло, отцов не пускали родильную палату, и когда я спросил, могу ли войти, на меня странно посмотрели. Акушер сказал: «Посмотрим, как вы справитесь», смыл с Пегги кровь, и я не упал в обморок, затем ее стошнило, и это тоже меня не испугало. После этого акушер сказал, что мне можно войти. Я продезинфицировал руки и вошел. Было хорошо. Я хотел увидеть это ради того, чтобы увидеть. Рождение ребенка не побудило меня остепениться и быть серьезнее. Это было… не как завести собаку, но как будто в доме появилась некая новая текстура иного вида. Малышам нужны определенные вещи, и некоторые из них я мог обеспечить. Мы слышали, что малыши любят смотреть на двигающиеся объекты, и я брал спичечный коробок, сгибал все спички в разные стороны, привязывал их к нитке и играл ими перед лицом Джен, крутил, как игрушку. Думаю, это повысило ее IQ, ведь Джен такая умница!

Я всегда чувствовал, что работа для меня главное, но есть отцы, которые очень любят проводить время с детьми, ходят в школу по их делам и все такое. Таких в моем поколении не было. Мои родители никогда не ходили на наши бейсбольные матчи. Это было наше дело! Зачем им идти? Они должны работать и делать свои дела. А это наши дела. А теперь все родители приходят, болеют за своих детишек. Просто смешно.

Незадолго до рождения Джен Пегги сказала: «Тебе надо сходить и посмотреть на дом Филис и Клейтона. У них потрясающая обстановка». Я оседлал велосипед и отправился к этой паре наших знакомых художников, которые жили в огромном доме. У каждого из них был свой этаж для работы. Они показывали мне дом, а я говорил: «Вы, ребята, такие везучие – просто потрясающе». Филис сказала: «Дом по соседству продается». Я сходил и посмотрел на него. Это был дом на углу, еще больший, чем у них. Рядом был знак с названием компании-риелтора. Я съездил в маленький офис «Osakow Realty», представился симпатичной полной леди, и она спросила: «Чем я могу вам помочь?», а я сказал: «Сколько стоит дом на Тополиной улице, 2416?». «Давайте посмотрим, Дэвид», – ответила она. Она открыла книгу и сказала: «В доме двенадцать комнат, три этажа, два ряда окон с выступами, камины, земляной фундамент, масляный обогреватель, задний двор, дерево. Стоимость дома составляет три тысячи пятьсот долларов». Я сказал: «Я покупаю этот дом». И мы его купили. Он был как раз на границе между украинским и черным кварталами, вокруг царила атмосфера насилия, но он как нельзя более идеально подходил для съемок «Бабушки», и мне очень повезло его приобрести. Пегги и я очень любили тот дом. До нас он служил местом сборов коммунистов, и я нашел под линолеумом всевозможные коммунистические газеты. Пол был из мягкого дерева, и линолеум положили поверх газет. Линолеум был очень старый, и я его срывал и выбрасывал. Как-то раз я работал и услышал звук, как будто течет множество ручьев. Я открыл шторы, выглянул и увидел десятки тысяч марширующих людей, которые шли по улице, и это здорово меня напугало. То был день, когда убили Мартина Лютера Кинга.

В кино мы ходили нечасто. Иногда я ходил в «Band Box», где познакомился с новой волной французского артхауса и всяким таким, но я не ходил туда часто. Даже если я был в процессе создания фильма, то и на секунду не мог представить, что принадлежу тому миру. Ни за что! Мой друг Чарли Уильямс был поэтом, и после того, как я показал ему «Алфавит», я спросил: «Это авторское кино?» Он ответил: «Да, Дэвид». Я ничего не знал. Мне нравились «Бонни и Клайд», но шляпу-панаму Стэтсон я стал носить не поэтому. Я начал носить ее, потому что нашел ее в «Гудвилле». Когда снимаешь такую шляпу, то как бы сдавливаешь поля, и они расходятся. Стэтсоны, которые я покупал, были уже старыми, достаточно было одного движения, чтобы образовалась дырка. Есть множество фотографий, где я запечатлен в дырявых шляпах. У меня было две или три шляпы, и я их очень любил.

«Гудвилл» в Филадельфии был невероятный. Так, нужны рубашки? Пошел с Джирард авеню на Броуд стрит – и вот «Гудвилл», где их тысяча. Чистые. Поглаженные. Некоторые даже накрахмаленные! Совсем как новые! Я брал штуки три и нес на кассу: «Сколько стоит?» – «Тридцать центов». Мне нравились медицинские лампы, и в «Гудвилле» были такие, со множеством настроек. В нашей гостиной этих ламп было пятнадцать. Я оставил их в Филадельфии, потому что Джек должен был помочь мне с упаковкой вещей в грузовик, который я должен был перегнать в Лос-Анджелес, но он работал в порностудии, которую раскрыли, и тот день, когда мы загружали вещи, провел в тюрьме. Погрузкой занимались я, Пегги и мой брат, так что много хороших вещей пришлось оставить.

Когда я сошелся с Пегги, Джек переехал в место неподалеку от автомастерской по ремонту кузовов, владельцем которой был парень из Тринидада по имени Баркер, и все его очень любили. У него были резиновые ноги, он мог присесть, а затем резко подпрыгнуть – он был идеально сложен для своей работы. Однажды он провел меня через ряды машин вглубь парковки к старому пыльному брезентовому покрывалу, под которым что-то было. Он откинул его и сказал: «Хочу, чтобы ты взял эту машину себе. Это “Фольксваген” 1966 года почти без пробега. Зад у него потрепанный и ремонту не подлежит, но я все исправлю, и ты сможешь забрать его за шестьсот долларов». Я ответил: «Баркер, это шикарно!» Он все починил, и авто стало как новенькое – даже пахло по-новому! Ездила машина очень плавно – настоящая машина мечты, полностью в идеальном состоянии. Я ее очень любил. Когда я чистил зубы в ванной на втором этаже, я смотрел, как она, припаркованная, стоит на улице, и это было так красиво. Как-то утром чищу я зубы, выглядываю и думаю: «Ну и где я припарковался?» Ее не было на месте. Это была моя первая машина, и ее угнали. Я купил вторую. В конце улицы, неподалеку от дома родителей Пегги, находился автосервис, и отец Пегги отвел меня туда и сказал хозяину: «Дэвиду нужна машина. Что из подержанного у вас есть?» Так я приобрел универсал «Форд Фалкон», и он тоже был машиной мечты. У него была трехскоростная коробка передач, обогреватель, радио и ничего больше, кроме зимней резины сзади, и он мог ездить куда угодно. Я едва ли не влюбился в эту машину.

Мне пришлось ждать номера для «Форда» по почте, так что я решил пока сделать временные. Это была веселая задумка. Я нарезал картона, толщина которого совпадала с толщиной номеров. Я вырезал его в точности по форме настоящих номеров, затем подошел к автомобилю, измерил высоту букв и цифр, посмотрел цвета и при помощи люминесцентной краски сделал регистрационную наклейку. Проблема была лишь в том, что в номерах, которые я скопировал, были либо все цифры, либо все буквы, а на моих были и буквы и цифры, и позже я узнал, что они не одной высоты. И вот какой-то желторотый коп заметил, что мои номера ненастоящие, потому что все было одной высоты, подумать только, какой герой. Копы подошли к моей двери, и Пегги плакала – дело было серьезно! Они позже вернулись, чтобы попросить эти номера для полицейского музея. Чертовски красивая была работа! Вот так впервые музей приобрел мое детище.

Однажды ночью я вернулся из кино, поднялся на второй этаж и начал рассказывать эту историю Пегги, и тут ее глаза стали как блюдца, потому что она заметила кого-то за окном. Я спустился вниз, к телефону, и как раз в этот момент позвонила моя соседка Филис. Она тот еще персонаж, тут же начала болтать, пока я не перебил ее словами: «Филис, я должен повесить трубку и позвонить в полицию. Кто-то пытается вломиться». Пока я говорил с ней, я заметил взмах трубы, затем услышал звон разбитого стекла и понял, что кто-то пробрался и в подвал тоже – их было двое. Не помню, как мы на следующий день сидели на диване с ружьем, как рассказала Пегги – не думаю, что у нас вообще оно было в том доме. Но да, подобное случалось. В другой раз я проснулся оттого, что лицо Пегги было в паре дюймов от моего. «Дэвид! В доме кто-то есть!». Я встал, натянул семейные трусы задом наперед, пошарил под кроватью и выхватил церемониальный меч, подарок отца Пегги, выбежал на лестницу и завопил: «Пошли вон отсюда!». Внизу стояли две чернокожие пары и смотрели на меня, как на полного психа. Они забрались в дом, чтобы заняться сексом или устроить вечеринку, потому что думали, что он заброшен. Они сказали: «Ты здесь не живешь», а я в ответ: «Ну да, черт возьми, не живу!»

К тому времени, как родилась Джен, я ушел из института и написал то глупое письмо администрации. Затем я нашел работу. Кристин МакДжиллис и Роджер ЛаПелле были художниками, но, чтобы зарабатывать на жизнь, Кристин приходилось клепать эти гравюры, и она устроила свою мать Дороти, которую также называли Флэш, заниматься печатью. Эта работа идеально мне подходила. Флэш и я работали бок о бок перед маленьким телевизором, а позади нас был пресс и несколько маленьких раковин. Сначала ты погружал дощечку в чернила, затем брал один из использованных нейлоновых носков, которые приносил Роджер, сворачивал его особым образом, а затем возил им по дощечке, сглаживая неровности. Ну а потом делал печать на действительно качественной бумаге. Когда я работал в той мастерской, Роджер говорил мне: «Дэвид, я буду платить тебя двадцать пять долларов за то, что ты будешь рисовать по выходным и оставлять картины себе». После моего переезда в Лос-Анджелес он присылал мне бумагу и карандаши, чтобы я порисовал для него, и по-прежнему мне за это платил. Роджер был и остается другом художников.

Однажды в «Photorama» я нашел подержанную камеру Bolex в красивом кожаном чехле за четыреста пятьдесят долларов и очень захотел ее купить, но мне сказали: «Дэвид, на камеру нельзя поставить броню. Если кто-то придет и захочет ее забрать, то мы ее продадим». Я запаниковал, потому что не хотел, чтобы она досталась кому-то другому. В те дни я не мог просыпаться по утрам, и вместе с Джеком и его подругой Венди принимал амфетамин, чтобы не спать всю ночь. Когда магазин открылся, я был там и получил свою камеру.

Будучи под амфетамином, я создавал потрясающие рисунки. В те дни девочки имели обыкновение ходить к врачу за таблетками для похудения, и было такое чувство, что их выдавали пригоршнями. Они возвращались от врача с пакетами таблеток! Я не был борцом с наркотиками. Они просто не были для меня важны. Как-то раз мы с Джеком отправились на ферму к Тимоти Лири в Миллбруке, закинулись кислотой, да так там и остались. Но оказалось, что это был наркотический сон, который продлился пару дней. Мы не пошли на концерт в Вудстоке, но мы были в самом Вудстоке. Это было зимой, и мы отправились туда, потому что услышали об отшельнике, который там жил, и захотели на него взглянуть. Никто не мог его увидеть. Он построил что-то вроде насыпи из земли, камней и веток, и когда мы добрались до его места, она была покрыта снегом. Он жил здесь, и, думаю, у него были места, откуда он мог наблюдать за теми, кто к нему приходил, но самого его никто не видел. Мы в том числе, но мы ощутили его присутствие.

Не помню, откуда у меня взялась идея для «Бабушки». В ней есть сцена, где Вирджиния Мейтланд и Боб Чедвик поднимаются из земли, и я не могу объяснить, почему мне захотелось, чтобы они это сделали – просто так было нужно. Это не должно было выглядеть реалистично, но тем не менее такая сцена должна была быть, так что я выкопал эти ямы, а ребята в них забрались. В первых кадрах сцены видно листья и кусты, а затем внезапно появляются эти люди. Боб и Рыжик отлично справились. Их не прям-таки закопали в землю, но им пришлось повозиться, чтобы выбраться из листьев. Затем Ричард Уайт выбирался из своей ямы, и эти двое должны были начать на него лаять, это было даже снято в искаженном крупном плане. Я делал что-то вроде покадровой съемки, но сейчас даже не скажу, как. Мое оборудование видало виды, но мне оно подходило. Я всегда говорил, что умение снимать приходит интуитивно – ты представляешь, как это должно выглядеть, и вот уже знаешь, как и что делать. Пегги говорила, что когда я снимал, то все начинало идти по-моему, и это отчасти правда. Я находил все необходимое. Просто получал.

Когда настало время делать саундтрек для «Бабушки», я постучался в двери студии звукозаписи «Calvin de Frenes». Боб открыл мне и сказал: «Дэвид, у нас столько работы, что мне пришлось нанять ассистента, так что будешь работать с ним. Его зовут Алан Сплет». У меня сердце упало, и я пошел взглянуть на этого парня – ожидал увидеть кого-то бледного, тощего, как шпала, в старом блестящем черном костюме – но вышел Ал в очках-бутылках кока-колы, улыбнулся и пожал мне руку, и я почувствовал, как затрещали кости в его ладони. Это Ал. Я сказал, что мне нужен набор звуковых эффектов, и он дал мне кое-что послушать и спросил: «Что-то такое?» Я сказал нет. Он поставил еще одну дорожку и спросил: «Может, это?» Я снова сказал нет. Так продолжалось несколько раз, и в итоге он сказал: «Дэвид, я думаю, нам надо самим записать звук для тебя». Мы потратили на это шестьдесят три дня, по девять часов в день. Как свист бабушки, да? В «Calvin de Frenes» было не очень много оборудования, установки для реверберации не было, и Ал использовал трубку от кондиционера метров девять или десять в длину. Я свистел в один конец этой трубки, а у другого Ал поставил звукозаписывающий магнитофон. Из-за пустоты внутри трубки звук свиста немного замедлялся, пока достигал другого конца. Затем Ал проигрывал запись в трубку и записывал снова, и вот так мы получали эффект в два раза более длинного эха. Мы проделывали это снова и снова, пока не добились желаемого результата. Мы сами создавали каждый звук, и я передать не могу, насколько же это было весело. Затем я все свел на студии «Calvin de Frenes», и Боб Коламн очень серьезно сказал: «Дэвид, во‐первых, ты не получишь свой фильм, пока не оплатишь счет. Во-вторых, если ставка будет почасовой, то твой счет взлетит до небес. Если они будут считать по десять минут, то считай, что тебе очень повезло». Он поговорил со своими сотрудниками, и они считали ставку по десять минут.

Чтобы получить грант от Американского института киноискусства, необходимо было предоставить смету по бюджету фильма. Я написал, что картина будет стоить 7 119 долларов, и в итоге она обошлась в 7 200. Не знаю, как я это сделал, но сделал. Изначально грант составлял 5 000 долларов, но мне требовалось еще 2 200, чтобы забрать фильм со студии. Тони Веллани приехал из Вашингтона на поезде, я забрал его на станции, показал ему фильм. Он сказал лишь: «Деньги твои». Когда я вез его обратно на вокзал, он сказал: «Дэвид, я думаю, что тебе следует отправиться в Центр продвинутого изучения кино в Лос-Анджелесе». Это было все равно что сказать: «Ты выиграл пятьсот триллионов долларов!» или еще лучше: «Ты будешь жить вечно!»

Lynch and cinematographer Fred Elmes on one of the Eraserhead sets at the American Film Institute in Los Angeles, c. 1973. Фотограф: Кэтрин Колсон.