Елена Посвятовская

Животное мое

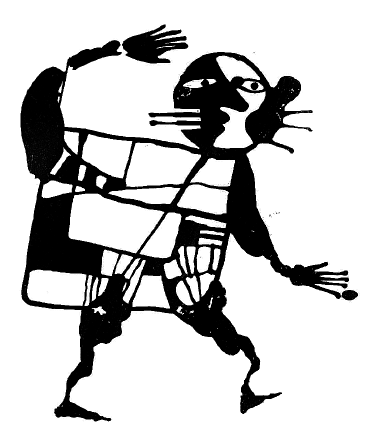

Вбежали морозные, веселые. Топали ногами на щетках подъездного коврика, оттряхивались от снега, отдувались. Еще на лестнице схватили запах жареной картошки – это у нас, да? бабушка? драники? Мама улыбнулась, кивнула. В прихожей Лёка бережно положила рисунок на тумбу, куда обычно садились шнуровать башмаки. Мама туда сумку, а Лёка – его рядышком. Прыгала, выпутываясь из рукавов шубки, из резинки с варежками, любовалась сверху. Рисунок такой – кто-то квадратный и зеленый, руки-ноги почти человечьи, а вот вместо головы по верхней грани катается шарик, и нет у Зеленого другого занятия, кроме того, чтобы постараться его удержать. Такая жизнь – больше ничего не умеет. Воспиталка сказала нарисовать несуществующих животных. Эти глупенькие, все как один, рисовали динозавров. Смешно даже, ведь когда-то в древности они все-таки жили. Сказано же – несуществующих! Она пыталась снять сапог о сапог. Мелкая вырвалась вдруг от бабушки, схватила рисунок – топот кривых ножек. Она и по дому бегала в крепких ботиночках – так доктор велел.

Лёка молча и зло бросилась за ней.

– Сапогиии, – мамино бессильное вслед.

А сестра, блеснув темным глазом, уже рвала рисунок в детской у батареи. Боялась и рвала. Что ж за дура-то? Лёка, рыча от ярости, сходу вошла пальцами в слабые русые кудряшки. Та завопила еще раньше.

Потом на кухне уже умытые от соплей, красные – Дуня иногда еще вздрагивала во всхлипе – усталая бабушкина рука у нее на голове, скрученные веревки жил.

– Каждый раз, когда вы деретесь, – спокойно и раздельно говорит мама с табуретки перед ними, и взгляд ее падает на обрывки рисунка, – в Африке умирает одно животное.

Ну а что, может. Лёка долго ворочалась. Занавешенная луна помогала разглядывать разное на шторах – треугольники, квадраты, круги пересекались, срастались друг с другом, там, где пересекались, меняли цвет. Понурый скелетик настольной лампы, бабушкин храп из залы. Укутанные серой мглой на полках спали книги и альбомы, растрепы-куклы привалились к медведям. Теперь ей отчаянно надо в Африку, всё проверить: буду бить Дуню и посмотрю, как оно умирает.

На лето их отправляли к тетке под Ленинград. Тоже север, конечно, но им казалось – на юг.

У Осташковых огород сваливался прямо к реке. И не надо выходить на пыльную улицу, огибать по горячей тропке теткин дом, и только потом вниз к красноватому клочку пляжа. Легче через них: скрипнул доской в соседском заборе, потом немножко через осташковую малину, а там уже прутья широко – ничего и отгибать не надо – шурх сквозь них и бежать с горки. Девять шагов вниз. Ну укусит вслед призаборная крапива. Дуня вечно причитает из-за этого, нарочно прихрамывая, трет там чего-то, а семилетняя Лёка уже взрослая – все колени в розовых ссадинах, темных коростах, укусах, ей нипочем. Скидывает шлепки, платье через голову. Да, не ной ты, глухо говорит Лёка, немного застряв в сарафане, сейчас в воде всё пройдет.

Сегодня у последнего забора, того что смотрит на реку, явился Митя Осташков – опять через нас! Мите шесть с половиной, и он заяц. Он так решил. И Лёке непонятно, шутит он или нет.

– Ты правда думаешь, что ты заяц? – заглядывает глубоко в его глаза с разлохмаченным георгином вокруг зрачка, георгин – синий.

– Там на нашей заячьей планете… – заводит свою пластинку Митя.

Девочки хохочут. Позавчера на веранде они все вместе рисовали после мертвого часа. Они с Дуней цветы и принцесс. А Митя-заяц – войнушку. Много-много зелененьких танков по белому листу, сверху-снизу. И отовсюду из них торчали заячьи уши. Крекеры запивали молоком, и Митя всегда съедал сначала сломанные, чтобы порядок. А прошлым летом, когда еще жива была мама, уши торчали из вагончиков длинного-длинного поезда, и на общий смех вокруг рисунка Митя спокойно отвечал:

– Зайцы пушешествуют.

Теперь никто по-другому это слово и не произносит. Если еще год отступить, он насмешил Лёку, когда однажды схватил наволочку из горки грязного белья на полу – его мама меняла по всему дому постельное – приложил фартучком и объявил сам себе – танец “Заячья полька”. Понесся по кругу с прискоком, руки в боки – фартучек держал. И дети, и взрослые покатились просто. Только “заячья” мама головой качала, говорила их маме:

– Вчера насмотрелась по телеку дедовщину эту, гласность же, и вздыхаю, как же мальчик мой в армию пойдет. Ну вот как? А Шура мне – куда он пойдет, никуда не пойдет, под зайца закосит…

Мамы долго смеялись об этом.

Митя своим даже письма писал:

– Дарагие Зайцы. Пасылаю вам милиярт моркови. И кантэнир арбузав. И ещо в дабавку капусты. И дынь.

Подпись на конверте: Зайцам. 1 000 000 000.

На пляжике дрожит воздух, а по воде скользят сумасшедшие водомерки. Никого. Только продавщица Любовь разметалась на полотенце на самом солнцепеке. Неприятная, блестит. На лице у нее футболка, рядом прозрачный надувной матрас, разрисованный морскими коньками и дельфинами. Две голубые банки джина-тоника валяются рядом. Пустые.

Купались всегда в небольшой заводи вдоль берега, дальше – ни-ни. Течение. Стремительный Оредеж, петляя, уносился к Чикинскому озеру. Мама рассказывала, что там река теплеет, не то что у них – даже в жары лед.

– Давайте попросим у нее матрас, она всегда нам дает, – таращит глаза Дуня, забыв о волдырях.

– Она пьяная, – шепчет Лёка, кивает головой на пустые жестянки. – Не буди ее.

Осторожно вступает в прохладную воду. Солнечная рябь разбегается от нее по заводи. Лёка жмурится на эту золоченую рыбью шкуру – сто миллионов солнечных чешуек дрожат в глазах. Сзади возня и шум.

– Без спроса, ты без спроса, – пронзительно кричит Митя. – Таааак. Ска-за-но-про-тебя.

Через плечо Лёка видит, как на мелкоте Дуня пытается вскарабкаться на матрас, но Митя ловчее. Оттолкнул ее, протащился тощим животом к изголовью, быстро погреб в сторону Лёки. Сбоку в последний момент запрыгнула Дуня. Ухватилась двумя руками через матрас.

Лёка задохнулась от ярости – чужое без разрешения! у взрослых! совсем Дуня дура! Пьяница Любовь проснется – мало никому не покажется, от нее вся деревня плачет. Лёка присела по шейку от страха быть обрызганной. Зашлась от холода, но тут же, позабыв об этом, ринулась к чеканашкам, задрав высоко руки и трудно выпутываясь из плотных струй. Со всей силой обрушившись на Дуню, отодрала ее от матраса. Специально не топила, но сестра сразу ушла под воду. Нахлебалась там, видимо. Вынырнула, и Лёка, страшась ее бешеных глаз, выкрутилась немного назад, затем принялась неистово брызгать рекой сильными ладошками навстречу Дуне. Митя бежал от них, отчаянно гребя на глубину. Дрались молча, с трудом различая друг друга в фонтанах брызг, подожженных солнцем, царапались, хватались за волосы, уходили вниз в мутное безмолвие, там – ууууууу, останавливалось сердце – с ужасом возвращались. Глаза жжет, не проморгаться – вкус речной воды во рту.

Слепило солнце. У Кондратьевых замычала корова. Продавщица Любовь на полотенце вглядывалась в них под козырьком ладони.

Луне не хватало кусочка снизу до целенькой. Потому огородная дорожка была хорошо видна в ее белом сиянии. Но Дуня под ноги особо не смотрела, шла за белеющей впереди сорочкой старшей сестры. У бани высокая трава уже промокла от росы: приходилось осторожно отодвигать ее руками. Дуня снова захныкала. Лёка разбудила ее среди ночи, что-то втолковывала тихо, но настойчиво – поднимайся мол, пойдем со мной, все расскажу во дворе, это важно! Еще что-то там про маму и Митю, который утонул год назад. Сначала Дуня отмахивалась, пыталась натянуть тяжелое одеяло на голову, чтобы по-улиточьи спрятаться в домике.

– Отстань, – лягнула Лёку ногой.

Та попыталась закрыть ей рот, чтобы не слышала тетка. Тогда Дуня специально завопила. Но потом суровый напор, какие-то незнакомые нотки в голосе сестры удивили, остановили внимание. Сделалось понятно, что уснуть Лёка не даст – долбила ее, как рукомойная капля, – да и сходить на улицу ночью стало вдруг любопытно.

В бане сестра, прежде чем закрыть разлохмаченную по краям дверь, высунула голову в лунный свет и покрутила ею – никого? Дуня проснулась окончательно и, уже попав под обаяние этой ночи, дрожала от ужаса и восторга, тихо улыбаясь со скамьи. Пахло вениками и хлебом.

– Я вчера, знаешь, что поняла, – начала Лёка полушепотом. – На Митиных поминках. Это мы во всем виноваты. Я и ты.

– Дааа, – торопится также шепотом Дуня. – Любовь вчера напилась с бабкой Осташковой и такая: это из-за них всё, из-за них Митеньку тогда на глубину утянуло, понесло по течению…

– Я не о том, – белокурые завитки Лёки светились венцом вокруг головы под лунным холодом, льющимся из закопченного банного оконца. – Я только вчера додумала, что он же был Заяц, понимаешь, самый настоящий заяц, животное, о котором говорила мама. Мы дрались, и он умер. А она нас просила…

Дуня тихонько охнула. Закрыла рот ладошками, таращилась молча на старшую сестру. Даже ногами больше не болтала.

– Значит, не только в Африке оно умирает. Но и здесь может, – горько продолжала Лёка, вставая одной ногой на скамью под крючками, куда вешали одежду. – Дуня, мы должны сейчас поклясться. Что больше никогда…а если кто-то из нас поднимет руку на другого, то тогда тот другой должен крикнуть – Заяц! – напомнить как будто. Чтобы ни одно животное больше. Ни в Африке, нигде. Из-за нас. Как мама хотела.

Лёка, стоя на скамье, пыталась нашарить что-то на полке над крючками. Спрыгнула со свечой и коробком спичек в руках. Потянулась к блюдечку с огарком на оконце за Дуниной спиной. Потом обе сидели на скамье вполоборота друг к другу – между ними горела свеча. По освещенным круглым бревнам метались тени.

– Дуня, мы – сестры! Мы должны поклясться сейчас. Протяни руку, чтобы огонь, и скажи…

– Нет, – Дуня заплакала.

– Ну, хорошо. Просто проведи быстро вот такой рукой над свечкой. Тоже считается. Смотри…

На вокзале ее никто не встречал. Ни Комаров, ни Дуня с бабушкой. Лёка на перроне покрутила головой, потом долго стояла под часами, взятая в круг сумками, коробка еще с продуктами, перетянутая синей веревкой. В дороге только-только зажили на ладонях следы от этой синтетической дряни. Улыбалась жалко и растерянно, всё еще не веря, что никто не встречает. Может быть, что-то с бабушкой? Но тогда где Комар? На вокзале она хотела позвонить перед самым отъездом, чтобы еще раз выкрикнуть им номер поезда, но как от сумок отойдешь, да и подумала, что телеграммы вполне достаточно. А Комару она за две недели написала и день, и час, и номер вагона, всё написала.

И грузчиков нет в их городке.

Частнику отсчитала последние деньги, всё время поглядывая на свой балкон. Вещи бросила у подъезда, где старухи на лавочке обещали за ними приглядеть.

– Дома твои-то. Все дома, – приветливо закивали головами.

– Дома они! – сердито фыркнула Лёка. – А должны быть на вокзале. Вышла из поезда – никого! Всё прокляла.

– Ну быват, напутали, аньдели господни, – жуют губами старухи. – Комарья-то сейгод. Ну, расскажешь потом-то, как там в Ленинграде-то твоем? Ссудентка-то. Без хвоссов-то хоть первой курс?

– Всё расскажу, – кричит Лёка, убегая в прохладу подъезда.

За дверью слышались громкие голоса. Там чем-то недовольны – друг другом? жизнью? Лёка улыбнулась – всё как всегда! Пахло пирогами и только что схватившимся мясом. Хотела подслушать, но не выдержала собственной нетерпеливой радости, ударила по кнопке звонка, коричневатой от копоти. Дверь моментально распахнулась.

На пороге удивленно таращилась прехорошенькая незнакомая Дуня с распущенными темно-русыми волосами – когда успели отрасти? – в руках она держала одну красную туфлю. Лёка смеялась безостановочно на все эти вздохи-ахи вокруг, – как же так! ты должна была в восемь! в телеграмме восемь! – задержалась на мгновение в складках бабушкиной шеи, вынюхивая оттуда с младенчества знакомое, неописуемое, а от фартука курником, конечно, а от Лёки пахнет дождем и лимоном, родные мои. Пока таскали сумки, Дуня смешно закатывала глаза – там кирпичи, что ли? А Лёка все смеялась. От счастья. И почему-то медлила спросить – а где Комаров? Бабушка, напялив очки, бормотала почти по слогам из телефонного блокнотика:

– При-е-жжа-ю шёс-то-го два-ццать, – тяжело дышала. – дваццать, во вишь, дваццать. По-езз … Дома-то не было нас вецёром, когда телеграмму приносили. По телефону со слов потом писали.

– Вот и записали! Шестого в пять двадцать. Не в двадцать, в пять двадцать!

– Глохнет, – говорит Дуня и выдувает пузырь из жвачки.

– Ужа-ты помолци! – бабушка вытирает руки фартуком.

– Слышь, не борзей! – повысила голос Лёка и, уже уходя в ванную, весело обронила. – А Комаров-то где?

Удивленно обернулась на молчание. Гудел старенький “ЗИЛ”, горело масло на сковородке.

– Говори давай, – бабушка вдруг бросилась к Дуне, сидящей на табурете нога на ногу.

Махнула полотенцем с плеча прямо перед ее лицом. Та, недовольно отстранившись, крикнула:

– Чё, блин, совсем? – красиво мотнула русыми волосами.

– Загуляла она, Лёкушко, – вдруг прямо Лёке в лицо запричитала бабушка, подходила к ней все ближе и ближе. – С твоим рыжим загуляла. Стерьва мелкая. Ронна сестра.

Она как-то очень в лицо это сказала. Как камень кинула. И нечем было закрыться. Дуня вдруг как заорет:

– Я тут при чем? Сам приперся такой – когда Лёка? когда Лёка? то он не знает! может, чайку попьем? Попили! – Дуня захохотала.

– Это я не велела ёму тебя встрецать, – бабушка надвигалась на Лёку, и уже некуда деваться от душного запаха курника, от ее провонявшего прогоркшим фартука. – Сиди, говорю, дома, пока разберут. Дунька-то хотела вообшше убежать к ему, шоб тебя не видеть. А ты пораньше вон. А я ёму, как же так – ведь записаться хотели…

– А никакой свадьбы не будет, девушки! – Дуня одну за другой положила ноги на стол.

Лёка вдруг быстро и аккуратно отодвинула бабушку в сторону. Дернулась к табуретке, но Дуня, опередив ее, успела крикнуть: “Заяц!” Закрыла голову руками.

Лёка опустила кулак, потом сжимала и разжимала пальцы, немного раскачиваясь с пятки на носок.

– Точно – Заяц! – не сразу глухо произнесла она. – Я не буду тебя бить, Дуня, чтобы мамочка там на небе не расстроилась, не заплакала… чтобы ни одно животное в Африке и в нашем замечательном новом государстве не дай бог не погибло из-за такой суки, как ты.

– А ты как его себе представляла? Ну вот как? Как-нибудь представляла животное это?

– Так, внимание! Давно хотела тебе. Вот ты задрала свою руку, ручонку на меня… из-за Комара, помнишь? Ну чего ты помрачнела? Я же тогда его лживую сущность тебе на блюдечко выложила! С каемочкой! А так бы ты сдуру замуж за него! Я спасла тебя практически. Вот ты подняла ручонку-то свою… прошу заметить, я никогда первая не начинала! Ну, всё-всё! Ты подняла, и оно где-то проснулось, поняв, что пробил час. Оно знает маршрут, скорость, с которой надо двигаться, его выбрали, оно – ни при чем, но сейчас пропадет. Всё из-за нас. Отомстить бы надо, объяснить, заклевать, чтобы не повадно, но никак. Оно обречено. Из-за нас…

Дуня, зажав сигарету в уголку рта, разлила им остатки вина. Ей нравилось, что в глазах сестры удивление сменилось восхищением. Подняли бокалы.

– Дуня, я вот что хочу сказать. Я ведь однажды полностью в тебе… ну, веру потеряла, что ли, даже проклясть хотела. Сердце болело, как болело. Ни когда Комар, а потом позже, когда бабушка за твои долги квартиру нашу продала. Главное, прощение у меня просила перед смертью, что все деньги тебе ушли, ну ладно-ладно. Я не об этом. Ты вот, когда месяц назад прислала мне перевод и сказала, что хочешь расплатиться со мной потихонечку… – голос Лёки вдруг дрогнул, заблестели глаза.

Ну, понеслась, с тоской подумала Дуня. Еще она подумала, что сестра в свои тридцать четыре выглядит на добрый сорокет. Вот она жизнь в их Мухосранске, с кучей детей и двойником Комарова. Она никогда не видела мужа сестры – ни на свадьбу, ни на бабушкины похороны не поехала, – но примерно представляла, чем можно разжиться в их стоячем болоте.

– …я ведь и не надеялась. Мне и не нужны эти деньги-то. А вот как тепло на душе стало, потому я здесь. Кровь родная – не водица, Дуня. Спасибо тебе, сестренка. Никогда не думала, что толк из тебя выйдет. Прости меня, – Лёка, пошарив по столу взглядом, нашла салфетку, высморкалась. Огляделась потом. – Квартира-то твоя, что ли?

Дуня кивнула. Сама вдруг последовала за восхищенным взглядом Лёки, окинув высокие потолки узенькой кухни. Наткнувшись на циферблат настенных часов, вспомнила, что надо работать: через десять минут у нее чат. Вот уже неделю она держит одного голландского придурка в приватах по часу, защипнула тонкими пальчиками за самую мошонку. И еще ни разу не разделась до конца. Здесь дело уже не в сиськах, а в психологии – как лечь, как посмотреть, засмеяться, на локте привстать, сверкнуть кулоном на груди – не всем дано. Капают его денежки в ее виртуальный кошелек – кап-кап, минута полтора евро. Это только трафик, а за каждую дополнительную фантазию – снова плати. Но больше его нельзя за нос водить – сегодня что-нибудь кардинальное!

– Слушай, у меня скайп по работе в два часа. Очень важный. Ты можешь пока в магазин, а? Молока там купить, мяса, вино нам на вечер. Я дам деньги. Погуляй часик, хорошо?

Запрыгал на столе Дунин мобильный. Лёка замахала руками – конечно-конечно. Засобиралась, охая.

Пока Дуня говорила по телефону, Лёка аккуратно сложила вшестеро два пластиковых пакета, сунула в сумку, на полочке в прихожей нашла ключи, в карман их – не отвлекать потом человека звонками. Поискала лопаточку для тесных туфель.

Из комнаты вышла Дуня:

– Ты когда завтра уезжаешь? Во сколько? Мне сейчас нужно знать.

– Дунечка, – растерялась Лёка. – Я в субботу хотела. Билет у меня на субботу.

Дуня шумно выдохнула, руки в боки, закатила глаза.

– Слушай, у меня же удаленка! Я дома работаю, пойми. Моя квартира – мой офис. Я так не могу. Не, ну нормально? Ты же даже не предупредила, что приедешь. Так тоже нельзя, – она разозленно качала тугими джинсовыми бедрами направо, налево по коридорчику. Металась.

Лёка, побледнев, следила за яркими строчками, за лейблом на поясе. Выдавила потом, что не беда, поменяет билеты, делов-то. На лестничной клетке чуть не налетела на грузную старуху, остановившуюся передохнуть у подоконника. Строго глянула на Лёку, на хлопнувшую дверь – в ее глазах подрагивало рыбье желе – пошла наверх, тяжело ступая.

– Вот вам открывают, а хозяйка за деньгами приходила – не пустили ее. Жаловалась, что уже третий месяц просрочка. Каждый раз завтраками кормят, замок еще один врезали, – старуха осторожно ставила на ступеньки огромные ноги в хлопковых чулках в резинку, войлочные боты не по погоде. – А вот мужикам-то всегда открывают. Табунами тут.

Лёка долго сидела на лавочке в проходном дворе. Пыталась успокоиться – ну соврал ребенок, ничего, захотелось перед старшей сестрой выставиться. Съемная квартира – ничего страшного; заработает – будет ее. Но подходя к “Магниту”, вдруг поняла, что бабка в ботах не врет насчет мужиков-табунами. Вот не врет, и всё. Почему это так оглушительно ясно? Остановилась, чувствуя, как кровь стукнула в виски, как нарастает в ней знакомая жаркая волна гнева, с привкусом речной воды, с запахом горящего масла. Лёка крутанулась на своих новеньких каблуках, побежала, прихрамывая, обратно к дому. Знала, что надо остановиться, но не могла. Уговаривала себя посидеть на лавочке в проходном, где вот только что – отдышаться от злости, должно помочь. Нельзя сейчас к Дуне, к бестолковой глупенькой Дуне. Разбежалась к лавочке, а там парни какие-то. Обернулись, смеясь.

– О, девушка, вы к нам? Не хотите? – самый веселый протянул ей бутылку.

Она взяла молча, приложилась надолго. Какая-то сладкая дрянь, пакость десертная. Слышала потом смех, крики за спиной – ты чё, Серый, она почти всё выпила! на фига было? иди теперь покупай!

Долго не могла попасть ключом в скважину. Деревянные створки комнатных дверей – высоченные, кое-где неопрятно ошкурены, плотно закрыты. Подушечками ладоней изо всех сил по ним.

В памяти потом – задранные ноги галкой в воздухе на фоне темных обоев, стоны, вскрики по-английски. У Дуни смазан карминовый рот, разорваны чулки, у низкой тахты бутылка виски, стакан. Пока та ползала перед ноутбуком с блестящим голым задом, расчерченным чулочным поясом с подвязками, что-то печатала, выключала, извиняясь по-английски, Лёка недоуменно крутила головой: всему этому бесстыдному кошмару не хватало завершенности, картина была не полной. Кто разорвал чулки и размазал помаду? Она даже подошла к шкафу и заглянула туда. Потом, слушая Дуню, окаменела от липкой гадости происходящего. Затошнило.

– Да, я так зарабатываю! Тебе какая разница? Мне тридцать два! Я взрослый человек, – орала Дуня, запахивая халат. – Кто тебя вообще сюда звал? На хрена ты приперлась?

Лёка молча шагнула к ней, схватила за плечи, бросила на тахту. Заработал телевизор, на пульт которого упала сестра, что-то там про депутата Милонова. Лёка видела, что Дуня хотела крикнуть “Заяц!”, но сдержалась. Поняла, наверное, что кончилась его спасительная власть. Нет больше волшебной детской заслонки, придуманной когда-то в бане, есть только Лёкино отчаяние и ярость.

– Его нет! Всё это мура. Никуда оно не выходит, нигде не просыпается! Его нет! Никто не умирает, – бессвязно кричала Лёка. – Мама просто хотела, чтобы мир между нами. Но дружить с тобой, любить тебя невозможно, невозможно!

Лёка швырнула ноутбук о стену, влепила затрещину сидящей перед ней сестре. Та, собравшись с силами, как-то извернувшись с тахты, прошлась пятерней заточенных ногтей прямо по Лёкиному голому плечу. Лёка завопила, принялась колошматить каблуком по уже треснувшему экрану ноутбука – мстила так Дуне, компьютеру, спрятанным в нем похабникам, туфлям за то, что безбожно жали, за их тесноту, за всю свою хмурую жизнь, за маму, за бабушку, за Комара. Дуня непонятно как висела на ней, воя от ужаса.

– Двух детенышей африканского леопарда, Милочку и Фисташку, выкармливала лабрадор Тесси, – там в новостях поменялся репортаж. – Но у одного из котят обнаружился порок сердца. Специалисты боролись за жизнь маленького леопардика, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. “Как оказалось, после вскрытия, у Фисташки был дефект перегородки, на сегодняшний день несовместимый с жизнью”, – рассказывают сотрудники зоопарка.

Сестры остановились, дышали тяжело, повернувшись к экрану, где притворно тревожная дикторша сокрушалась о смерти детеныша.

– Но есть и хорошая новость: леопард Милочка чувствует себя прекрасно. Она быстро растет и продолжает знакомство с другими обитателями зоопарка.