Наталья Репина

Почти безголовый Ник

От Михайловского до Петровского можно добраться несколькими способами. Во-первых, на машине. Машины у меня нет. Во-вторых, на автобусе, но он ходит редко. В-третьих, пешком вдоль озера. Мне страшно ходить вдоль озера – неизвестно, кого встретишь на тропинке. Один раз я пошла и, не выдержав, сбежала с этого маршрута, причем когда бежала, что-то стучало мне вслед – как потом обнаружилось, термос в моем рюкзаке, а потом еще карабкалась по склону и выбралась на шоссе совершенно обессилевшая.

И, наконец, можно, некоторое время пройдя по заповеднику, выйти на шоссе и идти по автомобильной дороге пару-тройку километров. Так я и делаю.

Но и это меня не устраивает, потому что по шоссе быстро ездят машины, а лежит оно в центре лесного массива, и глупым тварям, что обитают в массиве, постоянно приходит охота перебраться из пункта слева в пункт справа. Шоссе хорошее, асфальт приличный, машины едут быстро и вечно сшибают кротов, лягушек, птиц и всяких других зверушек, в неурочный час пустившихся за лучшей долей из левой части леса в точно такую же правую. Я иду по шоссе и вижу сбитых. Иногда водители относят их на обочину. Это всё, что они могут сделать. Я рада, что у меня больше нет машины. Вполне возможно, что будь она у меня, и я бы в темноте не заметила крота или не успела бы среагировать на лягушку, выпрыгнувшую в свет моих фар.

Бывают дни, когда на обочине никто не лежит. Так кажется невнимательному взгляду. Но мне, отшагавшей километры по маршруту Михайловское – Петровское и обратно, известно, что это лишь часть правды. Машины сбивают бабочек. Бабочки тоже перелетают через дорогу и попадают в поток воздуха, создаваемый машиной. Иногда прилипают к лобовому стеклу, а потом их отбрасывает на обочину или на дорогу. Там они лежат, не в силах прийти в себя. Потом их переезжают следующие машины или они умирают сами.

Бабочки живут, наверное, немного. Может, они бы скоро умерли, даже не попав в стремительный машинный воздух. Я не выясняю. Это лишит мои эмоции маневренности. Сейчас я могу сильно страдать, если решаю, что они живут долго и их смерть преждевременна, – либо тихо грустить, сочтя, что им и так недолго оставалось.

Но свою меру моего сочувствия бабочки получают в любом случае. Я ведь не могу просто так оставлять их на дороге. Считаю своим долгом – коль скоро я единственный свидетель их гибели – находить им место упокоения.

Как хоронить бабочек? Закапывать их – ерунда, это не даст сохранности. Оставлять поверх земли – первый же порыв ветра унесет и бросит ломкие мертвые крылья под новые колеса. То есть надо искать место тихое, укромное, приятное. При этом никакого желания сходить с дороги и бродить по лесу в поисках подобного места у меня нет: какая-никакая, но у меня своя жизнь и свои планы на нее.

Иногда я таскаю за собой мертвых бабочек по полдня. В таком как бы кулаке – точнее, в ладони с полусогнутыми пальцами. Это и защищает от ветра, и не ломает бабочку. Однажды, кстати, одна оклемалась и принялась барахтаться у меня в этом полукулаке. Я дотащила ее до турбазы в Пушкинских горах и оставила выздоравливать за камешком. К сожалению, я нашла ее там на следующий день мертвой.

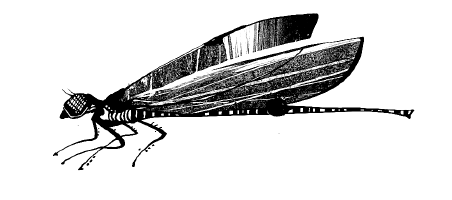

Моя история произошла в тот день, когда мне попалась не бабочка, а стрекоза. Не знаю почему, но я решаю, что это существо мужеского пола. У него практически оторвана голова. Почти безголовый Ник, так сказать.

Он оказывается мужественным существом, этот стрекоз. Я сажаю его на палец, Ник крепко берется за него всеми ногами. Я размышляю, что он, наверное, ничего не видит своими уникальными панорамными глазами – всё же к чертям собачьим оторвано. Сигнал какой-нибудь не доходит куда-нибудь. Так мне кажется.

Итак, я имею на руках (на пальце) слепого стрекоза. Сколько они живут, я не знаю, но догадываюсь, что в таком состоянии это не должно быть долго. Встает вопрос о традиционных ритуальных услугах.

Но стрекоз не спешит умирать. Он топчется на пальце и, по-видимому, пытается осмыслить свое новое положение. У меня появляется надежда. Кто знает – может, у них что-то как-то регенерируется? Червяки, разрубленные пополам, живут дальше в двух экземплярах. У ящериц отрастает новый хвост. Мало ли. Я подпираю согнутым пальцем стрекозиную голову так, чтобы она упиралась в шею – а что, иногда простое механическое соединение оборванных проводков обеспечивает движение тока.

Не то чтобы я жду, что стрекоз скажет мне: “О, теперь что-то вижу”, – но какого-нибудь знака, честно говоря, жду. Но нет, судя по всему, ему без разницы. Так мы проходим еще с километр.

Я начинаю понимать, что поставила себя в идиотское положение. Помирать отважный Ник явно не собирается. Объяснить ему, что жить у него не получится, я не могу. Тогда я решаюсь на компромисс – оставить его у обочины в месте понадежнее. Запомнить место. Забрать на обратном пути, если дождется.

Я нахожу прекрасное, запоминающееся место у фонарного столба. Рядом невысокие кусты, лопухи и одуванчики. Я сажаю почти безголового на мясистый, располагающий к себе лист. К моему удивлению, стрекоз отчаянно сопротивляется. Мне приходится по одной отсоединять его цепкие лапки и перемещать их на лист. Мне стыдно, потому что он ни фига не видит и борьба явно неравная, не сказать нечестная. Мы бьемся со стрекозом довольно долго – растерянные и подавленные. Мимо проносятся машины с туристами. Надеюсь, они не обращают на меня внимания. Наверное, они успеют осмотреть Петровское, прежде чем я отдеру от себя все стрекозиные ноги.

Наконец я побеждаю. Он замирает на одуванчике. Дальше сам. Я перехожу дорогу и сразу же возвращаюсь, потому что чуть не совершила одно из самых отвратительных предательств в своей жизни. Перемещение обратно на палец происходит молниеносно: тигры в цирке дольше прыгают с тумбы на тумбу. Честно говоря, мне даже немного приятно.

Следующий километр преодолеваем в молчании и тягостных раздумьях, хоть и сближенные недавним событием. Вряд ли имеет смысл нести его в ветклинику. Во-первых, я не знаю, где она в Пушкинских горах, во-вторых, подозреваю, что его там усыпят путем доотрывания головы.

На горизонте показывается вереница машин, припаркованных перед шлагбаумом в Петровское. Одна из них, возможно, и сбила моего нового друга.

Я уже не помню, зачем шла в Петровское. Мне не нужно в Петровское. Я перестаю понимать свои цели, мне неловко о них думать, когда у меня на пальце сидит Ник. Я уговариваю его принять какое-нибудь решение – например, выздороветь чудесным образом. Он выглядит всё более отстраненным и даже как будто более прозрачным. Ветер подначивает его слюдяные крылышки.

Я прохожу шлагбаум, справа небольшое озерко. Как ни крути, мне придется решить за него – возможно, потому я его и нашла. Я спрашиваю его: как насчет озера? Может, на берегу озера – и соленые брызги в лицо на прощание? Он вяло шевелится на пальце. Мы оба устали.

Я схожу с дороги и непринужденно присаживаюсь на утоптанный пятачок на берегу. Никто не должен знать, зачем я здесь. Первые опавшие листья тихо шевелятся на земле и застревают в траве. Я спускаю стрекоза на траву, и он не сопротивляется.

Теперь нужно уйти, по возможности так же непринужденно. Я успокаиваю себя, что животные всегда уходят без свидетелей, надо его отпустить, вся эта казуистика.

Долго, очень долго сижу в кафе. Бессмысленно сижу в кафе, в полной тишине. Беззвучно поет по радио поп-певица, посетители сделаны из войлока, еда из ваты. Никто не должен шуметь при умирающем.

За соседним столиком две женщины бесконечно наливают в чашки неподвижное красное вино. У них полотняные сумки с какого-то форума независимых художников. Они пьют здесь каждый день, с вызовом к нашим нравам.

На дороге стоит пожилой мужчина с женой. Я ехала с ними в купе – он все время говорил. Слова замирают вокруг него и падают на дорогу.

Старушка обнимает маленькую собачку. Она каждый год приезжает сюда с маленькой собачкой и ходит с ней через поля. Собачка осторожно шевелит глазами на неподвижном тельце.

Тише, говорит мама сыну. Смотри, как здесь тихо. Он смотрит. Наверное, пора. Я возвращаюсь на утоптанный пятачок. Никакого Ника нет. Ни с головой, ни без головы. Все опавшие листья на месте, и озерко, и ветер с солеными брызгами. Я обнюхиваю берег посантиметрово, и даже доступную часть воды. Не стал ли он полностью прозрачным? И что мне теперь делать?

Что удивительно: на обратном пути мне больше не попадается ни одного сбитого существа. И вообще на маршруте Михайловское – Петровское мне больше никогда не попадаются сбитые существа. Признаться, я до сих пор нахожусь в недоумении, как мне надо это трактовать. Я выполнила до конца свой харонский долг и теперь могу быть свободна? Во мне разочаровались?

Не знаю. И в Пушкинские горы давно уже не езжу.