Книга: Первая сверхдержава. История Российского государства. Александр Благословенный и Николай Незабвенный

Назад: «Европейский концерт»

Дальше: Страна и общество в первой четверти XIX века

Реакционный либерал

Смена курса

Либеральные реформы – вернее, попытки реформ – происходившие в 1800-е годы, были так внове для российской истории, что за Александром I закрепилась прочная репутация правителя-либерала. Однако на самом деле в послевоенный период это царствование стало охранительным и антилиберальным, а под конец сделалось откровенно реакционным.

Уже говорилось, что кроме причины субъективной – пробудившегося религиозно-мистического чувства – у Александра имелись и вполне рациональные резоны для столь резкого поворота. В 1820-е годы они только усилились.

Адам Чарторыйский в старости напишет: «…Сорок лет тому назад либеральные идеи были еще окружены для нас ореолом, который побледнел при последующих опытах их применения; и жизнь еще не доставила нам тогда тех жестоких разочарований, которые впоследствии повторялись слишком часто». Два эти фактора – неудачные «опыты применения» и «жестокие разочарования» – определили дух поздней александровской эпохи, которую Ключевский называл «одним из самых мрачных периодов русской истории». Россия, конечно, переживала моменты куда более страшные, но Василий Осипович имеет в виду мрачность общественного настроения, всегда наступающую с крушением надежд.

«Жестокое разочарование» в вольнолюбии и просвещении произошло у Александра под влиянием внешних событий – прежде всего череды революций на юге Европы. Либеральные реформы повсюду привели к кровавым беспорядкам, а стало быть они опасны, и уж во всяком случае нельзя создавать подобной ситуации в отсталой России – вот вывод, к которому пришел император. Реакционность Священного Союза и реакционность внутренней политики были звеньями одной и той же цепи.

В 1820 году царю показалось, что он все же не уберег свою державу от революционной заразы. В это время царь находился на конгрессе в Троппау, где руководители Священного Союза решали, что делать с неаполитанской революцией, затеянной военными, – и вдруг то же самое происходит в Петербурге. Приходит весть, что взбунтовался лейб-гвардии Семеновский полк, которым когда-то в юности командовал сам Александр.

В полку сменился командир. Вместо прежнего, мягкого, был назначен новый, придирчивый и вздорный. Этот истовый служака (его звали Шварц) считал, что привилегированные семеновцы слишком разболтались, и принялся их всячески тиранить: обзывал офицеров бранными словами, бил солдат, порол георгиевских кавалеров (что было нарушением устава). В конце концов терпение семеновцев лопнуло. Полк не восстал, не взялся за оружие, а всего лишь выразил коллективный протест, а когда начальство рассердилось, то в полном составе смирно отправился под арест.В смысле военной дисциплины событие, конечно, было из ряда вон выходящим, но если бы император находился на месте событий, он увидел бы, что ничего революционного и вообще политического в этом возмущении не прослеживалось.

Семеновцы. Орас Верне

Однако издали Александру померещилось бог знает что. Царь очень испугался. Полк распустили и целиком набрали заново, «мятежников» сурово наказали, но этим дело не ограничилось. Началось повсеместное «закручивание гаек».

К этому времени вольные ветры и так уже давно дуть перестали. С 1814 года правой рукой государя и главным администратором являлся генерал Аракчеев, положение которого декабрист Николай Бестужев описывает так: «…Никто еще не достигал столь высокой степени силы и власти, как Аракчеев, не имея другого определенного звания, кроме принятого им титла верного царского слуги. Этот приближенный вельможа под личиной скромности, устраняя всякую власть, один, незримый никем, без всякой явной должности, в тайне кабинета, вращал всею тягостью дел государственных, и злобная, подозрительная его политика лазутчески вкрадывалась во все отрасли правления. Не было министерства, звания, дела, которое не зависело бы или оставалось бы неизвестно сему невидимому Протею – министру, политику, царедворцу. Не было места, куда бы не проник его хитрый подсмотр; не было происшествия, которое бы не отозвалось в этом Дионисиевом ухе». Сам временщик говорил про себя (в третьем лице): «Аракчеев есть первый человек в государстве».

Современники приписали смену курса злокачественному влиянию на государя этого певца казармы, но Аракчеев всегда был лишь усердным исполнителем монаршей воли, это Александр в нем и ценил.

Одними административными строгостями император не ограничился. Зная, что революции порождаются брожением умов, он вознамерился духовно оздоровить Россию. Впервые в отечественной истории важнейшей государственной задачей объявляется идеология, и этим направлением ведал отнюдь не солдафон Аракчеев.

Спасение от разрушительных идей Александру виделось в религии, которая опирается не на гордую мысль, а на смирение, не на знание, а на веру. В идеологической политике этого времени можно различить два периода: агитационный и запретительный.

Первый связан с именем уже поминавшегося Александра Голицына, президента Библейского общества. Эта организация, созданная в 1814 году по царскому указу, должна была бороться с «мнимо просвещенным врагом» (революционной заразой) пропагандой истинного, то есть религиозного просвещения. Формально Библейское общество всего лишь печатало и распространяло духовные книги, по сути же являлась чем-то вроде клерикальной партии – и это была «партия власти». Н. Греч пишет: «Кто не принадлежал к Обществу библейскому, тому не было хода ни по службе, ни при дворе. Люди благоразумные пробавлялись содействием косвенным или молчанием… Тщеславные шуты, люди без убеждений и совести, старались подыграться под общий тон».

Голицын в своем религиозном неофитстве доходил до карикатурного. Ключевский рассказывает, что у князя на нюхательной табакерке была иконка и даже комнатная собачка ела из миски со священным изображением. И такой вот человек с 1817 года руководил Министерством духовных дел и народного просвещения – теперь эти сферы не обосабливались друг от друга.

Однако скоро Александру агитации становится недостаточно, и вместо Голицына к управлению идеологией приходят более серьезные люди, прежде всего адмирал А.Н. Шишков. Это родоначальник русского патриотизма – сначала как культурного, а затем и как политического движения. Начинал Шишков с благого дела – борьбы за русский язык и национальную словесность. В годы войны патриотизм стал государственной идеологией, и адмирал занял должность статс-секретаря, освободившуюся после Сперанского. Шишков – автор всех возвышенных манифестов и воззваний, певец «огня народной гордости, огня любви к отечеству».

А. Шишков. Джордж Доу

Архимандрит Фотий. Л. Серяков

М. Магницкий. Неизвестный художник

По окончании войны надобность в воспламенительной риторике отпала, и Шишков получил отставку, но через несколько лет вновь оказался востребован. Вокруг адмирала возник кружок воинствующих клерикалов (чтобы не употребить слово «мракобесов»), считавших, что пора переходить от слов к делу – от увещеваний к запретам. Самыми деятельными участниками этой группы были столичный митрополит Серафим, архимандрит Фотий и крупный чиновник голицынского министерства Михаил Магницкий. Если «телом» страны управлял Аракчеев, то эти люди пытались управлять ее «духом». В конце концов они совершенно отодвинули в сторону Голицына с его библейскими затеями, а в 1824 году Шишков заменил князя и на посту министра.

«Эпоха Затемнения»

В те годы печально шутили, что Просвещение сменилось Затемнением. Логично, что потемнело в тех сферах российской жизни, где перед тем стало слишком светло: в издательском мире и в образовании.

Либеральный цензурный устав 1804 года, запрещавший только сочинения, противные христианству и законам, предписывал трактовать в пользу автора все «двойные по смыслу» высказывания. Книгоиздание и в особенности журнальная деятельность после этого необычайно оживились, стала развиваться публицистика, появились статьи на философские, экономические, общественные темы. Всякое свободное выражение мысли неотделимо от вольнодумства, которое в 1810-е годы, однако, стало считаться крамолой. Еще в доголицынские времена цензура сильно посуровела. Ей предписывалось пресекать «своевольство революционной необузданности, мечтательного философствования или опорочивания догматов православной церкви». Затем пошли дальше: журнальным авторам запретили высказывать суждения на темы, относящиеся к ведению государства – например, экономические. Шишкову показалось мало и этого. Став министром, он предложил царю план, «какие употребить способы к такому и скорому потушению того зла, которое, хотя и не носит у нас имени карбонарства, оно есть точно оное». План заключался в составлении нового цензурного устава. Высочайшее разрешение было получено, и министр сочинил документ, вошедший в историю под названием «Чугунного устава». (Принят этот драконовский регламент будет уже царем Николаем.)

Еще радикальнее были строгости в области образования. Административное объединение «духовных дел» и просвещения должно было гарантировать «постоянное и спасительное согласие между верою, ведением и разумом», но и этого скоро оказалось недостаточно. Для контроля над учебными заведениями в министерстве было учреждено Главное управление училищ, на первом же заседании которого Шишков сказал, что этот орган будет бороться с «лжемудрыми умствованиями, ветротленными мечтаниями, пухлой гордостью и пагубным самолюбием, вовлекающим человека в опасное заблуждение думать, что он в юности старик, и через то делающим его в старости юношею».

На практике это вылилось в разгром новых университетов, которыми еще недавно так гордился Александр: Казанского, Санкт-Петербургского и Харьковского. Эти питомники просвещения, созданные для подготовки учителей и квалифицированных чиновников, обладали автономией и существовали по весьма либеральным правилам, в свое время разработанным «молодыми реформаторами».

Один из членов той команды, бывший помощник Сперанского и сам в прошлом заядлый либерал Магницкий, ныне сотрудник Главного управления училищ, произвел ревизию Казанского университета и составил сокрушительный отчет о том, что там царит «дух вольнодумства и лжемудрия». Искоренять заразу поручили самому Магницкому, и он преобразовал университет в соответствии с новой государственной политикой.

Преподавание наук становилось жестко, даже абсурдно идеологизированным. Всеобщую историю следовало вести от Адама и Евы; новейшая европейская история, в которой фигурировали революции, вообще упразднялась; в философии надлежало руководствоваться посланиями апостолов; в политологии – опытом ветхозаветных царей иудейских; из словесности оставалась только духовная литература. Даже математика рассматривалась как наука «нравственная», доказывающая истинность христианства.Еще больше внимания инструкция Магницкого уделяла студентам, чтобы те ни в коем случае не стали революционным элементом по примеру своих немецких собратьев.Студентов водили строем, заставляли хором петь молитвы, понуждали доносить друг на друга. В общежитии их расселяли не по курсам или факультетам, а согласно «нравственности» – на разные этажи. Этажам запрещалось общаться между собой, чтобы более «порочные» не распространяли своих дурных нравов. Совсем провинившихся одевали в армяк и лапти, вешали на грудь табличку «грешник», сажали в карцер и заставляли с утра до вечера молиться. Выпускал раскаявшегося только священник. А если кто-то оказывался неисправим, такого отдавали в солдаты.

Правила, разработанные Магницким для Казанского университета, настолько понравились в столице, что по той же инструкции стали действовать и в других высших учебных заведениях. В Харькове и Петербурге студентов до такой степени не муштровали, но всех мало-мальски дельных профессоров оттуда вычистили.

С точки зрения новой охранительской доктрины Александра, всё это было, может быть, и прискорбно, но совершенно необходимо.

Тоталитарная утопия

Однако мечтателем государь остается и в этот период царствования. Просто мечты меняются. В Европе это греза о вечном мире и стабильности, воплотившаяся в Венской системе и Священном Союзе. В собственной же стране, где у Александра возможностей было больше, царь задумывает построить нечто вроде земного рая – но теперь уже не либерального, а государственнического. Именно в этом, вероятно, заключалась суть грандиозной затеи с военными поселениями.

Все были уверены, что идея исходит от Аракчеева, но автором проекта являлся сам Александр. Граф Алексей Андреевич поначалу даже возражал, однако потом, как обычно, стал исполнять высочайшую волю со всей своей железной непреклонностью. «Сие новое, никогда, нигде на принятых основаниях небывалое великое государственное предприятие, справедливо обратившее на себя внимание целой Европы, обязано своим началом и осуществлением величайшему из царей», – подтверждал и сам Аракчеев.

Историческая репутация у военных поселений ужасная, однако цель, как всегда у Александра Благословенного, была благая: если не получается дать народу счастье через свободу, нельзя ли осчастливить подданных без свободы, к которой они все равно не готовы? Ведь Порядок надежнее и лучше Хаоса. Казалось, «ордынский» государственный механизм с его мощными инструментами контроля идеально приспособлен для такой задачи: прикажешь – сделают.

«Великое государственное предприятие» состояло в том, чтобы сократить военные расходы и занять большое количество здоровых и праздных мужчин (солдат) полезным трудом, а заодно явить стране все выгоды разумной жизни под управлением мудрого начальства. В мирное время солдаты должны были заниматься крестьянским трудом, живя все вместе, по-военному, но при этом имея собственные семьи и ведя свое хозяйство. На бумаге это выглядело очень убедительно. Если в России лучше всего устроена и содержится армия, так не распространить ли принципы военной дисциплины и всеобъемлющей организованности шире?

Первоначально на эту мысль Александра натолкнула дороговизна военной гонки перед решающим столкновением с Наполеоном. Казна просто не справлялась с такими расходами. Один полк расселили по новой системе еще в 1810 году, но начавшаяся вскоре большая война не дала времени понять, удачен эксперимент или нет. Когда установился мир, государь к заманчивой идее вернулся. «С отеческим попечением занимаясь средствами сделать переход сих людей в военное состояние нечувствительным и самую службу менее тягостною, мы положили в основание сему то правило, чтобы в мирное время солдат, служа отечеству, не был отдален от своей родины, и посему мы приняли непреложное намерение дать каждому полку свою оседлость в известном округе землею и определить на укомплектование оного единственно самих жителей сего округа», – говорится в одном из указов, и в этих словах явственно слышен голос Александра.

Военные поселения придумал не Аракчеев, но он невольно подтолкнул царя к этой идее наглядным примером. Император много раз бывал в Грузине, новгородском поместье Аракчеева, которое граф Алексей Андреевич обустроил согласно своим представлениям о прекрасном. Там всюду были прямые мощеные дороги, аккуратные каменные постройки (в том числе крестьянские дома), разные удобные изобретения и учреждения, царила идеальная чистота. Мужики и бабы были сытые и опрятные, дети ухоженные, поля золотисты, коровы толсты и так далее. На гатчинского питомца, каким являлся Александр, всё это производило большое впечатление. После первого посещения Грузина царь писал Аракчееву: «Быв личным свидетелем того обилия и устройства, которое в краткое время, без принуждения, одним умеренным и правильным распределением крестьянских повинностей и тщательным ко всем нуждам их вниманием успели ввести в ваших селениях, я поспешаю изъявить вам истинную мою признательность за удовольствие, которое вы мне сим доставили, когда с деятельною государственною службою сопрягается пример частного доброго хозяйства, тогда и служба и хозяйство получают новую цену и уважение».

Граф несомненно объяснил его величеству, что без принуждения такое в России не получится. Секрет успеха – в дотошном контроле над жизнью «детушек», с которыми без отеческой строгости нельзя. Аракчеев вплоть до мелочей регламентировал инструкциями быт своих двух тысяч душ: как вести хозяйство, как поддерживать чистоту в доме, когда и с кем сочетаться браком. С. Мельгунов цитирует слова «отца-барина» о дисциплинированном деторождении: «У меня всякая баба должна каждый год рожать – и лучше сына, чем дочь. Если у кого родится дочь, то буду взыскивать штраф. Если родится мертвый ребенок или выкинет баба – тоже штраф. А в какой год не родит, то представь десять аршин точива [ткани]». Поскольку с неразумным народом без суровости нельзя, у каждого мужика и каждой бабы имелся специальный кондуит, куда записывались взыскания, тоже подробно регламентированные.Много секли – причем разной толщины палками, в зависимости от тяжести греха. Женщин в наказание заставляли ходить с деревянной рогаткой на шее. Имелась в Грузине и собственная тюрьма, как же без нее. Но после кары хозяин обязательно прощал виновного, лично делая ему благонравное наущение и допуская поцеловать отеческую руку.

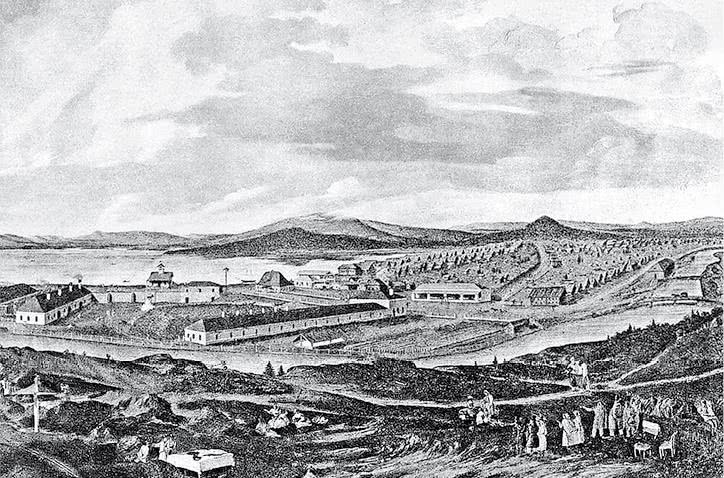

Грузино: аракчеевский рай. Неизвестный художник

Впрочем, в неприятные детали государь, возможно, и не углублялся. Его пленили простота и осуществимость идеи по-военному регламентируемого благоденствия. Поселения нового типа теперь создавались не для войны (Венская система устранила эту опасность), а для мира: по мысли царя они должны были постепенно преобразить Россию.

Сначала в поселенцы целыми полками записывали служащих солдат, но из этих людей, в юности оторванных от крестьянского труда, получались неважные работники. Тогда стали делать наоборот: превращать жителей определенной местности в военных. Брали самых рачительных крестьян, определяли их в «хозяева». «Хозяин» не состоял на военной службе, а исполнял функцию руководителя маленькой ячейки, к которой были приписаны «помощники» – служащие солдаты, в мирное время используемые на сельскохозяйственных работах. Жены и дети «помощников» находились на попечении «хозяина», так что при необходимости солдат мог отправляться в поход, не волнуясь за свою семью. Те, кто хорошо работали, со временем могли сами становиться «хозяевами». Прочие по достижении 45-летнего возраста должны были переводиться в «инвалиды», которые уже занимались только мирным трудом. Детей, как и отцов, одели в форму, учили грамоте, готовили и к военной службе, и к крестьянским занятиям. В указе расписывались блестящие выгоды такого жизнеустройства, ибо поселенцы «будут жить в своих домах неразлучно со своими семействами, иметь всегда свежую и здоровую пищу и другие удовольствия жизни и, обращая в свою собственность всё то, что от самих их зависит, приобресть рачительным возделыванием земли и разведением скота, умножать тем, год от года, состояние свое и упрочить оное своим детям».

Предполагалось, что в результате этой реформы возникнет обширное военно-крестьянское сословие – вроде казачьего, только гораздо более дисциплинированное. Оно-то и станет костяком новой России. Ну а кроме того, армия будет сама себя кормить, перестанет отягощать государственный бюджет.

С 1817 года началось массовое строительство военных поселений, и к концу александровского царствования в них обитало уже более полумиллиона человек (треть из них – солдаты действительной службы). При Николае население военных колоний возрастет до 800 тысяч.

Все деревни строились по утвержденному плану: геометрические кварталы, стандартные дома, плацы, хозяйственные постройки, шоссейные дороги, правильно размежеванные поля, обязательно церковь, больница, школа, гауптвахта. Потрачено на всё это было не менее 100 миллионов рублей. По внешнему виду военные поселки очень выгодно отличались от обычных нищих деревень и радовали глаз императора, когда он приезжал полюбоваться на свое детище.

Изнутри, однако, всё выглядело по-другому.

На бедных поселенцев легла двойная нагрузка: надо было и тянуть солдатскую лямку, и производить тяжелые работы – не только крестьянские, а любые, какие прикажет начальство. Людей изводили мелочной опекой, у них не было совсем никакой частной жизни. Офицеры совали свой нос повсюду – и в печь, и в постель, и во взаимоотношения внутри семьи. При этом в сельском хозяйстве командиры совершенно не разбирались, заботились лишь о парадности, поэтому большинство колоний оказались убыточными.

Государство «ордынского» типа за свою историю не раз пробовало организовать «дисциплинированную утопию». Перед Александром это неудачно пробовал сделать Петр Великий, с пулеметной скоростью выпускавший указы о регламентации всего на свете, вплоть до брития лица и размера гробов. В двадцатом веке сельская Россия с ее колхозно-совхозной системой превратится в сплошное «военное поселение».

Справедливости ради надо сказать, что аракчеевские «колхозы» были благоустроеннее советских. Поселенцы жили в удобных домах, никогда не голодали, пользовались медицинским обслуживанием (большая роскошь для той эпохи). С. Мельгунов пишет: «И чего только не было в военных поселениях: чистые шоссированные улицы на несколько верст, освещенные ночью фонарями, бульвары, госпитали, богадельни, школы, заводы, заемные банки, прекрасные дома (в которых жители, однако, зимой мерзли), в окнах занавески, на заслонках печей – амуры, родильные с ваннами и повивальными бабками; при штабе военных поселений существуют литографии (в то время еще большая новость), издается даже свой собственный журнал: «Семидневный листок военного поселения учебного батальона гренадерского графа Аракчеева полка». Вокруг поселений цвели сады, осушались болота. Иногда попадались и прибыльные хозяйства – если командир вдруг оказывался хорошим администратором».

Военное поселение в Новгородской губернии. Рисунок начала XIX в.

Но человек, начисто лишенный свободы, всегда будет чувствовать себя глубоко несчастным. Рая из-под палки не бывает.

В военных поселениях были часты самоубийства. Множество раз колонисты писали жалобы царю о невыносимости своей жизни. Ропот и недовольство не прекращались, временами перерастая в бунт. Счет подобных инцидентов шел на тысячи. А поскольку люди это были военные, имевшие доступ к оружию, подавлять такие восстания было непросто. Иногда даже приходилось использовать артиллерию. В 1819 году произошло большое восстание на Харьковщине. Понадобилось две дивизии, чтобы с ним справиться. 29 бунтовщиков были засечены насмерть, многих искалечили шпицрутенами и отправили на каторгу.

Земного рая из военных поселений не получилось. Получился земной ад.

Фантомные боли

Но даже последний период александровского царствования не был монохромно реакционным. С императором и теперь случались порывы либеральности, что придает этой противоречивой личности, да и всей эпохе еще более сложные черты.

В 1818 году государь (что примечательно – тайно) поручил нескольким доверенным лицам составить план отмены крепостного права. Люди эти были из числа первейших государственных сановников, придерживавшихся разного образа мыслей: Аракчеев считался реакционером; член Государственного Совета адмирал Мордвинов – либералом; министр финансов Гурьев – прагматиком.

Интересно, что самый осторожный проект представил либерал, предлагавший отпустить крестьян на волю без земли, а самый радикальный – реакционер, считавший, что государство должно выкупить каждому крепостному хотя бы по 2 десятины пашни. Гурьев предложил нечто среднее: растянуть выкуп на 60 лет, чтобы избежать ненужных потрясений.

Были и другие проекты, один из которых составил генерал-интендант Канкрин, который станет одним из столпов следующего царствования. Этот ученый немец, основываясь на доводах политэкономической науки и на европейском опыте, подготовил записку «Разыскание о происхождении и отмене крепостного права», где предлагал меры, многие из которых почти полвека спустя и будут осуществлены.

Но при Александре ничего сделано не было. Прожекты так и остались прожектами.

Другим «рецидивным спазмом» было поручение, данное в том же 1818 году бывшему реформатору Новосильцеву – составить не более и не менее как проект конституции. Задание было выполнено. Появился удивительный документ «Государственная уставная грамота», рисовавший план какой-то совсем другой России. Она делилась на десять «наместничеств» (сейчас сказали бы «субъектов федерации») с автономным управлением в виде собственных парламентов-сеймов. Высшим законодательным органом должен был стать Государственный Сейм с двумя палатами. Исполнительная власть отделялась от представительной и судебной. Гарантировались свобода печати и неприкосновенность личности. Должно быть, государь прочитал этот прекрасный документ с ностальгическим вздохом, а Новосильцев с удовольствием вспомнил молодость, но всерьез никто осуществлять эту программу, конечно, не пытался. Она начисто разрушила бы основу «ордынского» государства.

Вместо этого Александр усугубил строгости, а Новосильцев, отправленный искоренять крамолу в Царстве Польском, проявил себя там отъявленным врагом всяких вольностей.

Крамолы в Польше действительно развелось много, и виноват в том был сам Александр. Убедив себя в том, что русскому народу свобода вредна, царь решил ограничить свои либеральные устремления несколькими регионами «европейской культуры». Мы уже говорили о предоставлении прав прибалтийскому крестьянству и о льготном существовании Финляндии, но самой большой зоной относительной свободы стало Царство Польское, присоединенное к империи в 1815 году. Здесь Александр отважился поэкспериментировать с конституционным строем. Польша становилась автономией, которая имела собственные законы, собственный парламент (Сейм) и даже собственную армию, где солдаты служили не двадцать пять лет, как в России, а только десять. Крестьяне поголовно освобождались от барщины.

Конечно, Россия была удивительной империей, в которой нация-гегемон существовала в гораздо худших условиях, чем некоторые завоеванные ею народы. Причину государь объявлял прямо. На открытии первого Польского сейма Александр сказал: «…Вы мне подали средство явить моему Отечеству то, что я уже с давних лет ему приуготовляю и чем оно воспользуется, когда начала столь важного дела достигнут надлежащей зрелости». Иными словами, русские для свобод еще не созрели, а вы, поляки, – вполне.

Очень скоро, однако, выяснилось, что придуманный Александром гибрид самодержавия с конституцией нежизнеспособен – или же что поляки не такие «зрелые», как казалось его величеству. Вместо того чтобы благодарить за великую милость, они хотели восстановления независимости. Наместник Царства Польского великий князь Константин не умел противостоять этому опасному настроению. Тут-то и пригодился безотказный Новосильцев, который, подобно Аракчееву, делал, что прикажут: мог хоть сочинить либеральную конституцию, хоть громить национально-освободительное движение.

Таким образом и этот либеральный эксперимент вышел боком – а ведь Александр еще не дожил до всепольского вооруженного восстания, с которым столкнется его преемник.

На самом последнем отрезке жизни императором владело странное беспокойство. Он всё метался из конца в конец своего обширного царства, будто решил изучить его получше. В 1824 году добрался до Северного Кавказа, оренбургских степей и Урала. В 1825 году проследовал через Украину и Крым до Таганрога, где жестоко простудился и 19 ноября скончался.

Незадолго до смерти в частном разговоре создатель Священного Союза и аракчеевско-шишковский покровитель сказал: «А все-таки, что бы ни говорили обо мне, я жил и умру республиканцем». Грустное признание.