Книга: Дом Ротшильдов. Пророки денег, 1798–1848

Назад: Глава 10 Всемирные банкиры

Дальше: Часть третья Дяди и племянники

Глава 11

«Он умер» (1836)

Сидония предвидел… что после двадцатипятилетней войны Европе понадобится капитал, чтобы жить в мире. Он получил должную награду за свою мудрость. Европа в самом деле нуждалась в деньгах, и Сидония готов был ссудить их Европе. Сколько-то хотела Франция; Австрия хотела больше; Пруссия немного; Россия несколько миллионов. Сидония мог снабдить всех… Нетрудно догадаться, что после такой карьеры, за которой мы следили около десяти лет, Сидония стал одним из самых значительных персонажей в Европе. Он поселил братьев или близких родственников, которым он мог доверять, в самых главных столицах. Он был властелином и повелителем денежного рынка всего мира и, конечно, практически властелином и повелителем всего остального. Он буквально держал в закладе доходы Южной Италии; монархи и министры всех стран искали его совета и руководствовались его советами. Жизнь его достигла расцвета; он был не просто машиной для наживания денег. Он обладал общим умом, равным его положению, и ждал того времени, когда некоторое освобождение от огромных предприятий позволит ему направить силы на великие цели общественного блага. Но в расцвете своего огромного процветания он внезапно умер.Дизраэли. Конингсби

Свадьба и похороны

15 июня 1836 г. во Франкфурте состоялась свадьба. Карл выдавал замуж свою дочь Шарлотту. Всего за два дня до свадьбы ей исполнилось пятнадцать лет, и, по общему мнению, она была настоящей красавицей. Даже будущая свекровь — придирчивая судья — нашла ее «такой красивой, как говорили родственники, а ее манеры приятными», «простыми и милыми». Ее хвалили не просто из семейной гордости. Когда Бенджамин Дизраэли на следующий год впервые увидел Шарлотту, он был поражен ее «высоким ростом, изяществом, смуглой и ясной» красотой: «…живописно одетая в платье из желтого шелка, шляпку с перьями, с чем-то вроде „севинье“ [обруча] под великолепными жемчугами», она напоминала «картину Мурильо», и «все ею восхищались». Позже Шарлотта послужила прообразом для двух персонажей его романов, Евы Бессо в «Танкреде» и миссис Невшатель в «Эндимионе». Обе они экзотические красавицы, особенно первая: «Это лицо представляло идеал восточной красавицы; такая… была в Эдеме, такую иногда можно найти среди избранных рас в избранном климате… Лицо ее было овальным, однако голова маленькая. Цвет лица не белый и не смуглый; она отличалась ослепительностью севера, лишенной северной сухости, и мягкостью, свойственной детям солнца, однако без южной влажности. Для нее характерны были приглушенные и спокойные тона… хотя кожа была так прозрачна, что иногда можно было заметить жилку, как пятнышко на кожуре красивого плода. Вместе с тем глаза и брови дугой свидетельствовали о ее восточном происхождении…»

Женихом был кузен Шарлотты Лайонел, старший сын Натана. Ему исполнилось двадцать семь; он уже был опытным бизнесменом. Незадолго до свадьбы он очень помог своему отцу в проведении сложных финансовых операций в Испании. Судя по его письмам, он был довольно важным и серьезным молодым человеком, уже в то время сознававшим свою огромную ответственность. Как старший сын, он обязан был сохранять и приумножать значительные финансовые достижения отца. Кроме того, Лайонел все больше проникался идеей еврейской эмансипации не только в Англии, где он родился и вырос, но и во всей Европе. Хотя его трудно было назвать красивым, он выглядел вполне представительно и был к тому же довольно влюбчивым.

На протяжении многих недель представительницы франкфуртской ветви семьи готовились к великому событию: Гутле, бабушка жениха и невесты, которой к тому времени исполнилось 82 года; Ева, жена ее старшего сына Амшеля; Адельгейд, мать невесты, а также еще одна Шарлотта, старшая сестра Лайонела, которая десять лет назад вышла замуж за своего кузена Ансельма и теперь растила трех их детей и ждала четвертого. Дома Ротшильдов во Франкфурте тщательно «мыли и чистили», готовясь к череде семейных званых ужинов. В число этих домов входили: особняк Амшеля с его любимым садом на северной окраине города; элегантный городской особняк на Цайле; недавно приобретенный Ансельмом «дворец» на Нойе-Майнцер-штрассе; и более скромный дом на той же улице, где жили Карл с семейством, когда приезжали во Франкфурт из Неаполя. Первый дом семьи на бывшей Юденгассе, где упрямо продолжала жить Гутле, несмотря на огромное богатство сыновей, похоже, не считался подходящим местом для празднеств.

Из лондонских Ротшильдов первым, судя по всему, прибыл Лайонел; его младший брат Майер к тому времени уже находился во Франкфурте, так как завершал свою учебу в Германии. Их отец выехал из Лондона в начале июня в обществе жены и двух незамужних дочерей, оживленной Ханны Майер и музыкально одаренной Луизы. В Лондоне остался третий сын Натана, Нат, — ему поручили управлять конторой в Нью-Корте. Еще один сын Натана, Энтони, находился в Париже, где должен был играть такую же роль заместителя, поскольку его дядя Джеймс также отбывал во Франкфурт. Джеймс уехал 4 июня; его жена Бетти и четверо их детей, старшая, 11-летняя Шарлотта, Альфонс, Густав и малыш Соломон Джеймс, поехали еще раньше. Они прибыли во Франкфурт через восемь дней. Перед самым их приездом из Вены прибыли брат Джеймса Соломон и его сын Ансельм. Хотя они, естественно, остановились в доме на Нойе-Майнцер-штрассе, где их ждали жена Ансельма Шарлотта с детьми, не такие частые гости во Франкфурте вынуждены были жить в отелях; лондонские Ротшильды поселились в «Рёмише Кайзер», парижские Ротшильды остановились в «Руссише Хоф», а Монтефиоре, дважды связанные с Ротшильдами по браку, — в «Энглише Хоф». К тому времени, как съехались все гости, во Франкфурте оказалось около 36 Ротшильдов. Наверное, не приходится удивляться тому, что «неродственных» гостей было мало: единственными «чужаками», на которых ссылаются в сохранившейся переписке, были наставник Майера доктор Шлеммер и композитор Джоакино Россини, друг Джеймса и Лайонела, чья роль заключалась в том, чтобы «расшевелить наше сборище».

Энтони, впервые оставленному во главе парижского отделения, было не по себе, хотя больше от скуки, чем от груза ответственности. «Настроение плохое, — жаловался он брату Нату, оставшемуся на такой же роли в Лондоне. — Ничего нет хуже, чем оставаться одному. Все на удивление скучно… Как ты развлекаешься в одиночестве? Тебе лучше, чем мне, потому что здесь все уехали и заперли дом, поэтому я каждый день ужинаю в „Кабаре“ [таверна]». Парижский рынок переживал традиционное летнее затишье, и советы дяди Джеймса из Брюсселя, куда они с Натаном ненадолго заехали по делам, едва ли способны были подвигнуть племянника на новые дела: «По моему мнению, тебе лучше оставить все в покое до возвращения твоего батюшки, а если кто-нибудь сделает тебе предложение, отвечай, что сначала ты должен посоветоваться с отцом. Тем самым ты выиграешь время, мир и покой. Не принимай ничего близко к сердцу, послушай моего совета, береги деньги и не трать их».

Нат, наоборот, находился под сильным давлением, так как его отец предпочитал, чтобы в его отсутствие сыновья были заняты делом. Не успел он приехать во Франкфурт, как отправил характерное для него беспокойное письмо, в котором не только побуждал Ната покупать одни ценные бумаги и продавать другие, но и опосредованно давил на его брата в Париже: «Ты всегда должен поощрять Энтони продавать, так как он склоняется к „быкам“ и не продает, пока ты не сделаешь несколько покупок… следовательно, когда цены низки, можно немного купить и поощрить Билли [Энтони] приступать к делу. Напиши ему в то же время, что ты рад и доволен его переводами и всем, что он делает. Я написал ему, что он каждый день должен что-нибудь делать, какова бы ни была цена, — и то же самое можешь написать ему ты».

Через несколько дней — до того, как во Франкфурт приехал сам Джеймс, — Натан написал Энтони напрямую, веля ему «не лениться» и «все время чем-нибудь заниматься». Ни Энтони, ни Нату не нравилось получать такие противоречивые распоряжения от отца и дяди.

Лайонел также был слегка раздосадован. Ему не терпелось поскорее жениться. Хотя брак устроили родители и в первую очередь он призван был укрепить связи между лондонской и неаполитанской ветвями семьи — и заодно предотвратить попадание в чужие руки драгоценного семейного капитала, — Лайонел влюбился в свою будущую жену или, по крайней мере, убедил себя в том, что он влюблен. Кроме того, ему не терпелось поскорее уехать из Франкфурта. Как он объяснял брату Энтони, он «рад от всей души, что скоро настанет день, когда я покину прекрасный Франкфурт». Подобно всем молодым Ротшильдам, выросшим в Англии, Лайонел находил родной город отца не только скучным и провинциальным, но и неприятным местом. Франкфуртские евреи по-прежнему подвергались законодательной дискриминации, гораздо большей, чем в Лондоне или Париже, хотя сам Лайонел и его родные служили в некотором смысле исключением. Его беспокойство лишь усиливал запоздалый приезд отца из Брюсселя и все последующие отсрочки.

Помимо самой свадьбы, имелось еще две причины для большого семейного сбора, одного из крупнейших и важнейших съездов Ротшильдов в XIX в. Женитьба Лайонела на Шарлотте не была первым эндогамным браком в семейной истории: как мы видели, в 1824 г. их дядя Джеймс женился на собственной племяннице Бетти; а через два года Ансельм женился на своей кузине Шарлотте. В дальнейшем таких браков будет еще много. Единственный вопрос, по словам Лайонела, заключался в том, «как сочетаются младшие ветви семьи», точнее, кого на ком женят. Вот какова была истинная причина присутствия во Франкфурте многочисленных молодых родственников: они оценивались на потенциальную совместимость. Предварительно сын Карла, Майер Карл, предназначался в мужья

Луизе, младшей сестре Лайонела; Луиза Монтефиоре обсуждалась в качестве возможной жены для Энтони; Джозефа Монтефиоре с презрением отвергли и Ханна Майер, и Луиза, а Шарлотта, дочь Джеймса, не пожелала выходить за их брата Майера. Судя по всему, «брачный рынок» был гораздо интереснее матерям, чем дочерям; Ханна Майер жаловалась на «ужасно скучные длинные ужины каждый день», которые перемежались уроками немецкого и вышивания. «Ты только представь, — писала охваченная ужасом Луиза своему брату в Лондон, — каково сидеть за столом, как иногда сижу я, между гроссмуттер и тетей Евой, когда тебя пичкают едой так, что невозможно дышать». Скуку нарушали лишь ее ежедневные уроки музыки с Россини.

Третьей — и самой главной — причиной для семейного сбора стали дела. Как ни привыкли пять братьев принимать важные решения на основе регулярной переписки, даже они понимали, что иногда необходимо встречаться лицом к лицу. До 1836 г. Джеймс часто пересекал Ла-Манш, чтобы встретиться с Натаном, и Натан иногда наносил ответные визиты; Соломон, самый мобильный из пяти братьев, часто наезжал в Париж, а также совершал регулярные поездки из Вены во Франкфурт и обратно. Карл делил время между Неаполем, где вел дела, и Франкфуртом, где предпочитал обучать своих детей. Однако регулярность подобных челночных поездок с годами снижалась — братья старели и все больше привязывались к тем местам, где они проживали. До 1836 г. все пять братьев встречались в 1828 г.

Самым важным вопросом в их повестке дня в тот раз стали ни больше ни меньше их будущие взаимоотношения. Как мы видели, с 1810 г. Дом Ротшильдов был компанией, основанной главным образом на подробном, продуманном договоре, а также на завещаниях всех партнеров, которые определяли, как доли в фирме будут переходить представителям следующих поколений. Каждые несколько лет Ротшильды обычно пересматривали и обновляли договор о сотрудничестве: именно так возникли договоры 1815, 1818, 1825 гг. — тогда в компанию приняли Ансельма, сына Соломона, хотя он активно не участвовал в делах. Он стал полноправным партнером лишь в 1828 г. С тех пор в компанию вступили три старших сына Натана — Лайонел, Энтони и Нат, чтобы пройти финансовую подготовку. В 1836 г. Натан понял, что его старший сын уже готов стать полноправным партнером на тех же условиях, что и Ансельм; братья встретились главным образом для того, чтобы согласовать условия его повышения.

Если не считать нового договора о сотрудничестве, имелись и другие вопросы, которые братьям необходимо было обсудить. 1836 г. был отмечен сложными операциями с Испанией, где бушевала кровавая гражданская война; кроме того, Ротшильды вели крупные операции в Греции, Неаполе и Бельгии, то есть в тех странах, где у братьев имелись финансовые интересы. Вдобавок трое из братьев с недавних пор открыли для себя совершенно новую сферу деятельности: финансирование железнодорожного строительства. Джеймс больше других участвовал в схватках за контроль над быстро развивающейся французской сетью железных дорог — областью, которая до некоторой степени зависела от его доступа, через Натана, к более крупному британскому рынку капитала. Однако было совсем не очевидно, что сам Натан одобрял это новое направление деятельности фирмы. Первая британская железнодорожная «мания» в 1836 г. достигала своего пика — лицензии получили не менее 29 новых железнодорожных компаний. Натан, как и другие крупные лондонские банкиры, кроме одного, в этом не участвовал. Он отдавал предпочтение расширению деятельности банкирского дома в Соединенных Штатах, по-прежнему сосредотачиваясь на предоставлении государственных займов и финансировании торговли, а не на промышленных инвестициях. И эти вопросы также надлежало обсудить, не в последнюю очередь из-за надвигающегося финансового кризиса по ту сторону Атлантики, первые признаки которого начали проявляться (в форме денежного дефицита в Лондоне) буквально накануне встречи братьев.

Переговоры между партнерами проходили в обстановке строгой секретности: все остальные члены семьи на них не допускались. «Теперь они все собрались, — докладывал Лайонел брату, — то есть четверо сидят в комнате [папы], а нас туда не пустили. Кажется, папа что-то говорил о том, что мы должны получать долю от лондонских прибылей. Похоже, остальные склонны позволить ему делать то, что он хочет. Не знаю… не думают ли они перехитрить его добрыми словами и лестью». «Семейные дела продвигаются очень дружественно, — считала его мать. — Не возникает никаких разногласий». 12 июня оказалось, что Натан поступил по-своему без «разговора на повышенных тонах», чего опасался его сын: «Папа предложил, чтобы нам выделили половину прибыли Лондонского дома. Тогда он согласен всего на половину той прибыли, которую приносят другие. Все сразу же согласились, не говоря ни слова. Меня в комнате не было, но сегодня утром я это слышал… Не сомневаюсь, ты обрадуешься, узнав, что все они довольны друг другом и никаких споров между ними нет… Они все очень довольны состоянием своих наличных счетов; они не ожидали, что все дома будут так процветать».

«Все стороны» как будто «склонны были сохранять мир». Очевидно, такая братская гармония считалась чем-то необычным. «До сих пор, хвала небесам, между братьями не было произнесено ни одного сердитого слова, — с явным удивлением писал Лайонел. — Они проводят время в [комнате папы] и в конторе, а ужинают вместе в одном из трех домов, совсем по-семейному…» Был один из редких случаев, когда пять братьев соответствовали первому из трех идеалов в принятом ими девизе: «Concordia (Согласие)». Франкфуртский художник Мориц Даниэль Оппенгейм запечатлел это состояние гармонии на портретах всех пяти братьев, которые ему заказали по случаю той встречи.

Только одна тень омрачала переговоры братьев и приготовления к свадьбе. Натан Ротшильд умирал. Точнее, он был тяжело болен; никто и помыслить не мог, что человек, который после смерти отца в 1812 г. стал бесспорным главой Дома Ротшильдов, может умереть в расцвете сил. Еще в Брюсселе Натан пережил рецидив прежней болезни — скорее всего, у него был парапроктит. Как выразилась его жена, к нему «снова явился самый неприятный гость, ужасное жжение в самом неудобном месте, которое очень беспокоит его, особенно когда он сидит». Сын выражался прямее: «У папы сильно печет зад, отчего он очень страдает. Он пока не может встать из постели, и ему очень больно. Воспаление обострилось после поездки в карете, так что сейчас ему вдвойне нужен отдых».

Последняя болезнь и смерть Натана Ротшильда ярко иллюстрируют недостатки тогдашней медицины. Конечно, немецкие врачи хотели облегчить страдания больного (в первую очередь они стремились вскрыть абсцесс), однако их манипуляции причиняли ему мучительную боль, не приглушаемую какими-либо видами анестезии. Вскоре после приезда Натана во Франкфурт абсцесс вскрыли, но рядом образовался другой нарыв, который «причиняет такую же боль, как первый, и не дает двигаться». «Это, милый Энтони, — писала обезумевшая от горя жена Натана, — очень огорчительно, так как причиняет такую боль… правда, доктора уверяют, что никакой опасности нет. Ты знаешь, как раздражителен папа, когда он болеет, — поспешила заключить она, — поэтому я должна идти к нему». «Операция по вскрытию, — писал Лайонел 13 июня, — прошла великолепно; есть надежда, что еще в одной операции не будет нужды. Утром приходил профессор Челиус и осмотрел обе раны; по его мнению, они в гораздо лучшем состоянии, чем ему представлялось; более того, он доволен тем, как идет заживление. Он уверяет нас, что со временем папа совершенно поправится». Его мать также успокоил «прославленный профессор из Гейдельберга, который сочетает в себе спокойные манеры и непрерывное внимание с замечательными способностями» и его «заверения, что больше ничего не образуется, а рана заживает хорошо».

Не приходится и говорить, что болезнь Натана омрачила приготовления к свадьбе. Хотя родители невесты решили не отменять бал, который они наметили на 13 июня, сама невеста была так «расстроена», что не могла туда пойти. Однако Натан, — проявив феноменальную решимость, свойственную ему всю жизнь, — отказался откладывать свадьбу из-за своей болезни. Более того, он настоял на том, что непременно будет на ней присутствовать. В день свадьбы, как написала его жена, «он набрался храбрости в 6 часов утра, встал и пошел к Шарлотте, что перенес терпимо, а потом оделся — и пошел к Чарлзу [Карлу], чтобы присутствовать на церемонии». «Все сошло просто замечательно, — с облегчением сообщал жених в тот же день братьям, которые не присутствовали на его свадьбе. — Папе стало настолько лучше, что он пришел… а поскольку он жалуется только на боль, потребовалась всего лишь малая решимость, которой, как вам известно, у папы хватает. Церемония длилась всего полчаса и была очень торжественной… Все прошло необычно хорошо, так как там был папа, и наш семейный круг был полон». Более того, похоже, Натан приложил все силы для того, чтобы преуменьшить свою болезнь «разнообразными шутками… чтобы сократить речь достойного раввина и подбодрить присутствующих». Натан, конечно, притворялся. Сразу же после церемонии «у него начался сильнейший приступ боли, который обычно начинается около 2 часов и длится 6 часов». В отель он не вернулся; его уложили в постель в доме его дочери. Пока новобрачные отбыли в короткое свадебное путешествие в Вильгельмсбад, продолжавшееся всего 24 часа, все более раздражительному Натану снова пришлось лечь под нож хирурга. Хотя он выносил «все операции и перевязки без единого стона», он настолько встревожился, что настоял, чтобы позвали его врача и ближайшего соседа по Нью-Корту, Бенджамина Траверса.

На протяжении шести недель члены семьи тщетно ждали выздоровления Натана. К концу июня ему настолько полегчало, что он снова начал диктовать Лайонелу распоряжения для Ната. И все же окончательные переговоры по договору о сотрудничестве были отложены — к явному раздражению Джеймса, который жаловался на боль в глазах и мечтал поехать на воды. Такое же нетерпение проявлял и Лайонел. «Папа поправляется хорошо, но медленно, — писал он братьям. — Каждый день у нас семейный ужин, долгий и скучный, а весь день они перебегают из одного дома в другой, ничего не делают и ни о чем не говорят». Врачи продолжали вскрывать и прочищать раны от «затвердений», «материи» и «волокон», а многострадальный пациент почти не испытывал улучшения. Он утешался лишь «содовой водой, лавандой, апельсинами, марантой и фруктами», которые ему доставляли из Англии с курьером. «Вторую [рану] вскрыли сегодня утром, — сообщал Лайонел 9 июля, через месяц после того, как его отец приехал во Франкфурт. — Папа перенес операцию очень мужественно и все время шутил. Вторая рана больше, чем первая, так как нарыв углубился и, должно быть, причинял ему огромную боль». Так все продолжалось; назревавший финансовый кризис, как ни странно, отражал состояние больного.

Наконец, 24 июля у Натана началась «сильная лихорадка», и его состояние признали «опасным». Возможно, у него началось заражение крови. На следующий день, пребывая в том же лихорадочном состоянии, почти в бреду, он вызвал к себе сына.

«Он сию минуту позвал меня, — писал Нату встревоженный Лайонел, — чтобы я передал тебе: он хочет, чтобы ты продолжал продавать английские ценные бумаги и казначейские векселя, а также еще на 20 тысяч фунтов индийских акций. Кроме того, ты должен прислать отчет о различных бумагах, которые у тебя имеются. Не уверен, что понял его правильно, но мне не хотелось просить разъяснений. [Кроме того, он] сказал, чтобы ты продал… ценные бумаги, которые дало нам правительство Португалии в счет денег, которые они нам должны, правда, он не упомянул, о каких бумагах идет речь — одно- или двухпроцентных».

Для Лайонела такой приказ и возможная потеря двух процентов показались столь нехарактерными, что были почти непонятны. Внезапно сообразив, что отец умирает, Нат и Энтони приготовились ехать во Франкфурт. Но 28 июля, до того, как они успели приехать, братья Натана, его жена и два сына собрались вокруг его смертного одра — в чем теперь никто не сомневался.

В истории компании настал решающий, страшный миг: глава семьи умирал до того, как был подписан новый договор о сотрудничестве. Как Соломон написал Меттерниху менее чем через две недели после смерти брата: «Договоры между нами на следующий трехлетний период были составлены, оговорены по всем пунктам и готовы к подписанию, ибо мы еще верили, что наш покойный брат, с Божией помощью, выздоровеет. Однако этого не произошло, судьба распорядилась иначе». И все же Натану хватило сил на последнее проявление своей деспотической воли. По словам Соломона, «за три дня до смерти он поверял мне все свои мысли и желания, которые намерен был включить в завещание, составленное тотчас же, и которые я подробно записал по его требованию». Натан уже не всегда выражался связно; братья вспоминали, как он переходил от «более решительных требований» к «высказываниям запутанным и затемненным его страданиями». Правда, общий смысл того, что он собирался передать братьям, оставался вполне внятным. Братья должны были сохранять «гармонию, постоянную любовь и прочное единство» — он сознательно повторял последние слова их отца. То, что это означало на практике, он выразил с характерной для него точностью.

Во-первых, Натан велел своим сыновьям «и дальше управлять в согласии и мире банкирским домом, основанным мною под моим именем в Лондоне». Во-вторых, он подчеркнул, что при управлении банком им надлежит советоваться с его вдовой: «Моя милая жена Ханна… должна сотрудничать с моими сыновьями по всем важным вопросам и иметь право голоса при всех консультациях. Мое недвусмысленное желание заключается в том, чтобы они не приступали ни к какой важной операции, предварительно не испросив у матери совета…» В-третьих, Натан выразил «серьезное пожелание, чтобы продолжался союз моей фирмы в Лондоне, которой теперь руководят четыре моих сына, и другими домами, которыми управляют четыре моих дорогих брата, чтобы они по-прежнему оставались партнерами… Таким образом, я рекомендую сыновьям в делах всегда с готовностью следовать советам и рекомендациям моих братьев…».

Наконец, по воспоминаниям братьев, Натан предложил ряд поправок к новому договору о сотрудничестве: «Находясь на смертном одре, Натан просил меня обновить договор с участием его… сыновей, при том условии, что срок его действия не будет окончен в течение пяти лет… Таким образом, фирма [„Н. М. Ротшильд“] остается неизменной, все сыновья совместно получают в компании один голос. В течение последующих пяти лет оборотный капитал четырех братьев и покойного Н. М. Ротшильда нельзя трогать, и никто не имеет права изымать никакую долю оборотных средств, в то время как мы сокращаем процент, который мы берем индивидуально, с четырех до трех процентов, чтобы компания в целом, с Божьей помощью, за пять лет еще упрочила свое положение, так как пропорция средств, которые можно тратить, была сокращена, чтобы молодым людям не было нужды заниматься спекулятивными операциями».

Эти пожелания были должным образом внесены в поспешно составленное приложение к первоначальному договору.

Изложив таким образом конкретные условия на будущее, Натан высказал прощальный совет: «[Он] поручил старшему сыну, а через него всем тем, кто не присутствовал при его кончине, прикладывать все усилия, чтобы сохранять собственность фирмы в целости и не участвовать ни в каких рискованных предприятиях. Он дал им много мудрых советов, велел избегать дурной компании и не сходить с пути истинной добродетели, религии и праведности. Мой покойный брат предупредил их, что теперь мир попытается нажиться на нас, так что им надлежит быть еще осторожнее, и он заметил, что ему все равно, получит ли какой-либо сын на 50 тысяч ф. ст. больше или меньше. Самое главное — чтобы они держались вместе и были едины».

«Он умер, — писал Соломон, — в полном сознании; за десять минут до смерти он сказал, получив последние религиозные утешения, которые у нас в обычае: „Мне совсем не обязательно так много молиться, ибо, поверьте, в соответствии с моими убеждениями я не грешил“. <…> [Затем], обратившись к моей дочери Бетти, когда она с ним прощалась, он поистине в британском духе сказал: „Спокойной ночи навсегда“».

Через пять дней почтовый голубь из Булони доставил в Лондон новость в одном предложении, состоящем из трех слов по-французски: «II est mort» («Он умер»).

Наследие и легенда

Можно сказать, что в XIX в. мало чья смерть так повлияла на экономику, как смерть Натана Ротшильда. Когда за год до него скончался австрийский император Франц II, на Венской бирже началась небольшая паника и австрийские государственные облигации резко подешевели. Рынки спасло тогда вмешательство Ротшильдов. После же смерти Натана казалось, что из-под всех рынков выбили опору. Финансовая пресса передавала подробные сводки о состоянии Натана почти за неделю до того, как официально сообщили о его смерти. 27 июля в «Таймс» сочли нужным (ошибочно) сообщить, что его состояние «вовсе не опасно». 2 августа там же категорически опровергали сообщения других газет о его смерти. Но, как подтвердилось в колонке «Денежный рынок и сведения из Сити», в Сити настроение было не таким оптимистическим: «Опасное состояние, в каком оставался м-р Ротшильд, по сообщениям из Франкфурта, сегодня снова повлияло на испанские и португальские ценные бумаги; они упали еще на 1 ½ %… По общему мнению, компания изымет из обращения все займы, авансированные этими ценными бумагами м-ром Ротшильдом; поэтому заемщики спешат избавиться от своих акций, чтобы удовлетворить спрос на них. Сегодняшние продажи шли хорошо, но, судя по слабости рынка, фактически удалось реализовать лишь ограниченное количество… на рынке акций дела идут весьма вяло. Консоли частично оправились после спада, пережитого в субботу, вследствие вышеупомянутых сводок из Франкфурта, но в целом они выглядят не слишком прочно».

Когда на следующий день наконец подтвердилось известие о смерти Натана, на бирже, как ни парадоксально, было зафиксировано временное улучшение, которое предполагает, что рынки не приняли событие в расчет: «Государственные ценные бумаги всех видов, но особенно те, что находятся на зарубежных рынках, в течение недели падали в цене в преддверии данного события, но его подтверждение возымело противоположное действие, возможно, благодаря сознанию того, что компания под руководством его сыновей продолжит работу как обычно».

Стабилизация оказалась лишь временной. Смерть Натана совпала с началом международного финансового кризиса, который развивался во время его болезни, а возможно, и обострила его наступление.

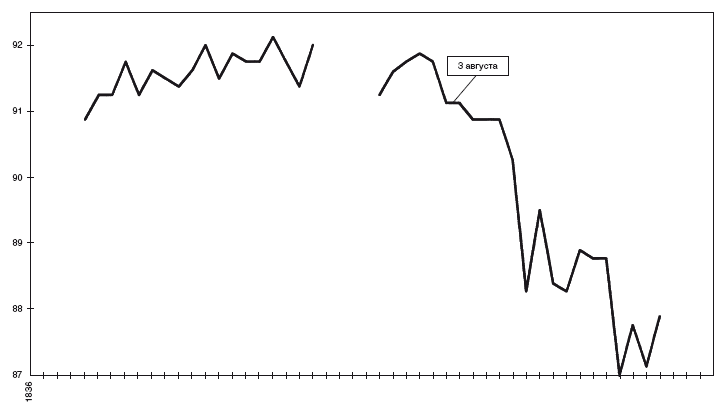

С мая 1834 по июль 1836 г. наблюдался период общей финансовой стабильности. Консоли лишь на несколько недель опускались ниже 90, а последние полгода указанного периода они держались выше 91. Но начиная с первой недели августа, когда сообщили о смерти Натана, и до конца года консоли продолжали падать. Низшей точки (87) они достигли в ноябре (см. ил. 11.1). Всего за несколько дней до того, 21 июля, учетная ставка Английского банка (по сути, ссудный процент Английского банка) выросла впервые за девять лет с 4 до 4,5 %; 1 сентября она выросла еще на полпункта. Счет прибылей и убытков самих Ротшильдов показывает, что в 1836 г. Лондонский дом понес первые потери — в размере более 4 % капитала — после революционного 1830 г. Скорее всего, убытки возникли во второй половине года.

Автор некролога Натана в «Таймс» — возможно, его друг Томас Масса Алсагер — не преувеличивал, когда назвал смерть Натана «одним из самых важных событий для города, а может быть, и для всей Европы»: ибо его «финансовые операции, конечно, распространялись на весь континент и, можно сказать, за прошедшие годы оказывали более или менее сильное влияние на денежные дела любого рода». «Всевозможные ценные бумаги и резкие колебания их курсов, — отмечал Александр Бэринг, — …усилились после смерти Натана. В конце концов свободный денежный рынок станет благом, но внезапное прекращение деспотического правления способно вызывать такие симптомы». Сходные взгляды выражались несколько месяцев спустя в памфлете Давида Соломонса по денежным вопросам, в котором смерть Натана называлась «событием, сыгравшим важную роль в нарушении денежного обращения в стране»: «Хорошо известно, с каким искусством этот выдающийся человек управлял биржами; как он гордился, распределяя свои огромные средства так, чтобы ни одна его собственная операция не влияла продолжительный период времени на средства Английского банка; и, хотя иногда требовалось, чтобы он поддерживал биржи искусственно и потому в конечном счете не вызывал никаких хороших последствий, внезапный отказ от такой искусственной помощи в неподходящее время… лишь усугублял те недостатки, которые… ранее сдерживались благодаря его энергии и расторопности.

11.1. Заключительная еженедельная цена трехпроцентных консолей в 1836 г.

Трудности, с которыми мы столкнулись после его смерти, наводят меня на мысль, что никто… не демонстрировал величайшей способности уравновешивать биржи; и многое из последнего возмущения я приписываю прекращению той силы, ревностности и предприимчивости, какие он всегда выказывал во времена финансовых затруднений… хотя его банкирский дом продолжает операции, невозможно сразу восполнить то нравственное влияние, которое общепризнанный здравый смысл главы этой процветающей фирмы установил для себя не только в Великобритании, но и во всем коммерческом мире».

11.2. Эдуар Моне. Тень великого человека, опубл.: J. Knight, Standidge and Lemon (6 августа 1836 г.)

Вполне понятно, что финансовый мир провожал Натана в последний путь с небывалыми почестями. Как написано в «Таймс», кортеж на похоронах Натана, которые проходили утром 8 августа, в понедельник, «возглавлял отряд городской полиции по четыре в ряд, за которым верхом следовал инспектор; далее за ним шли некоторые другие городские чиновники, а сразу за ними следовал катафалк. Сыновья и близкие родственники покойного ехали в траурных каретах; всего их было 40. На похоронах присутствовали представители многочисленных ветвей таких семейств, как Голдсмиды, Коэны, Сэмьюелы и Израэлы. За траурными каретами следовали личные экипажи покойного и двух его сыновей, а за ними — кареты лорда-мэра, шерифа Соломонса и вереница экипажей иностранных послов и аристократов, общим количеством 35».

Похороны были соответствующим образом увековечены. Появилась литография «Тень великого человека», на которой изображался хорошо известный силуэт Натана перед его любимой колонной на Королевской бирже; он держал в руке четыре ключа, символизирующие четверых его сыновей (см. ил. 11.2). Этот образ воспроизвели несколько различных художников, в том числе один из клерков, работавших у Натана (см. ил. 11.3).

Всего через два дня после похорон один посредственный сочинитель, Уильям Хеселтин, опубликовал свои «Размышления на могиле Н. М. Ротшильда, эсквайра». К трафаретным похвалам «Крезу» примешивалась толика реализма:

…Властители Европы в трудный час

Искали и находили твою помощь.

Больше, чем их мечи, сделало твое золото,

Одержав много бескровных побед,

И много паник остановило…

На трудном жизненном пути

Смешались свет и тень,

Тяжелый труд, тревога и борьба

Вели к конечному триумфу!

В постоянной борьбе

С корыстолюбцами, неискренними льстецами

Возобладал твой дух…

Хотя холодное, на взгляд незнакомца,

Твое сердце было щедрым,

И не травил ты ядом, как анчар,

Кусты, окружавшие тебя;

Но друзья, защищенные рядом с тобой,

Росли с тобой и процветали В мире и покое:

Ты пришел, как спаситель, в Египет

Для всех, кто гордится именем Израиля.

Изготовили траурные кольца и броши, а также медаль с лицом Натана. Существовал также шелковый траурный шарф, на котором Натан снова изображался у своей колонны; шарф был снабжен довольно сжатой надписью (на четырех языках): «Равно выдающийся благодаря своему коммерческому искусству, предприимчивости и склонности к милосердию и благотворительности». Ниже был приведен список самых его знаменитых займов и перечень общего богатства. Судя по многоязычной надписи на шарфе, подобные памятные знаки предназначались для международной аудитории. Копии шарфа продавались в Вене; вирши Хеселтина вызвали появление сходных произведений в Германии. Некрологи появились не только в английской прессе, но и в «Журналь де деба» и (по подсказке Соломона) в «Альгемайне цайтунг».

Разумеется, кончину великого человека оплакивало не только финансовое сообщество. Как написали в «Таймс», на похоронах Натана Ротшильда присутствовало множество представителей дипломатического корпуса и политиков: послы Пруссии, России, Австрии и Неаполя, а также лорд Стюарт и — согласно одному репортажу — герцог Мальборо. И конечно, пришли представители еврейской общины. «Большое количество евреев… собралось задолго до того, как назначили час похорон», а перед гробом шла специальная делегация детей из бесплатной еврейской школы. Процессия остановилась у Большой синагоги на Дьюк-Плейс, где проповедь прочел главный раввин Соломон Хиршелл. Натана похоронили в северо-западном углу еврейского кладбища на Уайтчепел-Роуд. Целый год после смерти Натана семь членов общины Большой синагоги ежедневно посещали Нью-Корт, чтобы образовать необходимую группу из 10 человек («мипьяп») для чтения кадигиа, традиционной поминальной молитвы.

Чем объясняется такой необычайный интерес общества к смерти банкира-еврея, выходца из Германии? Судя по всему, Натан Ротшильд был самым богатым человеком в Великобритании, а может быть, учитывая ведущую роль британской экономики в то время, почти наверняка богатейшим человеком в мире. Ко времени смерти его доля в общем капитале пяти домов, которым он управлял совместно с братьями, составляла 1 млн 478 тысяч 541 ф. ст. (четверть от общей суммы, составлявшей свыше 6 млн ф. ст.). Кроме того, перед смертью Натан по завещанию подарил детям около 800 тысяч ф. ст.; в целом он отказал им и другим членам семьи еще 1 млн 192 тысячи 500 ф. ст. Соответственно, общее состояние Натана — за вычетом недвижимости на Пикадилли и в Ганнерсбери-Парк, но включая те деньги, которые он передал детям перед составлением завещания, — оценивалось приблизительно в 3,5 млн ф. ст.

11.3. Р. Каллен. Тень покойного Н. М. Ротшильда, эсквайра (1837)

Такое состояние значительно превосходило состояние ближайших конкурентов Ротшильдов в Лондоне, братьев Бэринг, чей капитал в год смерти Натана равнялся всего 776 650 тысяч ф. ст. Кроме того, капитал Натана значительно превосходил капиталы тогдашних фабрикантов и крупные наследственные состояния богатейших британских аристократов-землевладельцев. По данным Рубинштейна, до 1858 г. нельзя найти точные цифры относительно состояний, превышавших 1 млн ф. ст.; и все же маловероятно, чтобы кто-либо из остальных 11 личностей, упомянутых за период 1810–1856 гг., оставил своим наследникам столько же, сколько Натан. Ближайшим к нему оказался банкир Уильям Дж. Денисон, который в 1849 г. оставил наследникам 2,3 млн ф. ст., в том числе недвижимости на 600 тысяч ф. ст. До 1859 г. никто не оставлял наследникам больше, чем Натан; лишь в 1859 г. его превзошел оптовый торговец текстилем, банкир англо-американского происхождения Джеймс Моррисон, который оставил наследникам от 4 до 6 млн долларов. Натан не только умер более богатым человеком, чем фабрикант железных изделий Ричард Крэшо и хлопчатобумажные магнаты Роберт Пил и Ричард Аркрайт; он также оставил наследства больше, чем герцог Куинсберри, герцог Сазерленд и герцог Кливленд.

Конечно, совсем нелегко сравнивать состояние Натана, которое в основном находилось в форме финансовых активов, с состоянием крупных землевладельцев. Зато можно сравнить их доходы. Судя по доступным цифрам, горстка аристократов имела доходы сравнительно большие, если не слегка большие: герцог Нортумберленд, граф Гровнер, маркиз Стаффорд и граф Бриджуотер, как сообщается, все в 1819 г. получали годовой доход в размере 100 тысяч ф. ст., «свободных от всего»; к ним приближались герцоги Бедфорд, Ричмонд, Сазерленд и Баклю, маркизы Вестминстер и Бьют, графы Дерби, Лонсдейл, Дадли и Лестер. Так, шестой герцог Девонширский примерно в то время, когда умер Натан, имел доход от 80 до 100 тысяч ф. ст. По сравнению с ним доход Натана за последние пять полных лет его жизни (учитывая среднюю прибыль Лондонского дома) в среднем 87 623 ф. ст. в год.

Однако эти цифры не учитывают один важный фактор, благодаря которому Натан с финансовой точки зрения превосходил своих современников-аристократов. У Натана были должники; у аристократов были долги. В 1830-е гг. живший на широкую ногу герцог Девоншир перезаложил свои имения; сумма закладных выросла с 593 до 700 тысяч ф. ст.; выплаты процентов по этим долгам поглощали добрую половину его дохода, и еще 36 тысяч ф. ст. в год составляли расходы на содержание дома в Четсуорте. Более того, многие крупные землевладельцы в то время, когда умер Натан, стремительно разорялись. В 1844 г. долги герцога приближались к миллиону фунтов, и для того, чтобы удержаться на плаву, он вынужден был распродавать свои земли. В 1848 г. обанкротился герцог Бекингем; по закладным на его имения требовалось выплатить 1,5 млн ф. ст. Поэтому известие о том, что Натан Ротшильд умер, «оставив недвижимости на 5 миллионов фунтов», само по себе стало поводом для пересудов, если не сказать «изумления»; вот почему известие об этом даже поместили на траурном шарфе. Возможно, цифра на шарфе слегка преувеличена, однако преувеличение вполне извинительно. В том, что касается чистого богатства, Натану не было равных.

Еще примечательнее сравнить состояние Натана Ротшильда перед смертью с тем временем, когда он только прибыл в Великобританию. По его собственному признанию, он приехал в Англию всего с 20 тысячами фунтов. Более того, он пробился на верхушку Сити, занимая вначале непрестижное положение торговца тканями в Манчестере. Про него вернее, чем про большинство богатых евреев XIX в., можно сказать, что он проделал путь «из грязи в князи». Как таковой, он идеально воплощал развивавшийся в XIX в. идеал человека, который сделал себя сам. И конечно, Натан был не единственным богатым Ротшильдом. По данным Мюлынтайна, Джеймс в то время, возможно, уже был богатейшим человеком во Франции. Амшель, Соломон и Карл, жившие не в таких процветающих европейских странах, еще больше обогнали своих конкурентов. Вместе Ротшильды, бесспорно, были богатейшей семьей в мире.

Необычайный взлет Натана «из грязи в князи» производил особенно сильное впечатление на бедных евреев. Его история приобретала для них почти мистическое значение — отсюда в еврейском фольклоре легенда о «еврейском талисмане», якобы магическом источнике удачи Ротшильда. Эта невероятная история, опубликованная анонимным автором всего через четыре года после смерти Натана, — один из самых странных примеров того, что можно называть «мифом о Ротшильдах». Хотя автор истории, скорее всего, еврей, вполне возможно, что, как и в случае с гораздо более известными «Протоколами сионских мудрецов», за ней стоит антисемит-провокатор. Более того, легенда о «еврейском талисмане» стала предшественницей гораздо более причудливых измышлений о Ротшильдах, которые появлялись во враждебных Ротшильдам французских памфлетах 1840-х гг.

Легенда рассказана от имени таинственного духа, который, по его словам, «ненавидит… последователей Назарянина самой пылкой и священной ненавистью», за что «мститель из Назарета» приговорил его «к многовековым мучениям и тяжкому труду». Дух — попечитель талисмана, который наделяет своего держателя волшебными силами. «Могу ли я повелевать золотом? — Да… Разве нет у меня талисмана? Разве не знаю я непроизносимых слов? Разве не могу я купить всю злую расу, от лжепророка до самых низших злых гениев? Разве не могу я призвать их полуночным песнопением, и вот! Разве не возрадуются души моего народа на рассвете?» Духу поручено передать талисман «ревностному ненавистнику назарян, — человеку, жаждущему добиться их упадка и уничтожения… который стремится отомстить за несправедливости, причиненные Израилю».

Прибыв во Франкфурт в годы его оккупации Наполеоном, рассказчик видит, как французские войска грабят город. Чаще всего их жертвами становятся франкфуртские евреи. В одной разграбленной конторе в центре еврейского квартала дух видит молодого человека «с красными… от слез глазами, с лицом бледным и исхудалым от горя и долгих бдений». Затем в контору врывается французский солдат и требует деньги. «Бог Авраама, Исаака и Иакова! — воскликнул он [молодой человек], упав на колени и воздев дрожащие руки к востоку, — сколько еще, о, Боже? Сколько еще? Долго ли… неверные будут торжествовать, а твой народ останется презренным посмешищем?» Не тронутый его слезами, француз хватает последнюю ценность — семейного терафима, фигурку домашнего божества. После его ухода молодой человек «проклял назарян и пылко молился, чтобы у него хватило сил подавить их; он дал обет непроизносимым именем Иеговы, что приложит все усилия к уничтожению их богатства и подавит, нет, даже изуродует их черные, жадные и неверующие сердца». «Вот, — восклицает рассказчик, — слуга, подходящий великому господину, — вот поборник великого дела! Из-за причиненного ему зла… он станет верным и ревностным врагом назарян любой нации. Вот, наконец, человек, на которого давно надеялись, которого давно искали; он построит храм Господина и добьется того, что Израиль и Иудею будут бояться во всех частях света и будут повиноваться им».

Дух-рассказчик становится видимым («облаченный в струящиеся восточные одежды», он «мертвенно-бледен, как труп… с убеленными сединой волосами и бородой» и «большими черными глазами, которые горят огнем, — ни один смертный не может смотреть на него, не трепеща»). «Я произнес слова силы, и талисман снова вручен человеку моей преследуемой расы», в этот раз в виде «кольца, на котором висят ключи от его ограбленных ящиков». «Я наделил кольцо властью и силой перстня мудрого Соломона. Сделав это, я приказал молодому человеку высказать какое-либо пожелание для его немедленного осуществления; и вот он трижды, по моему распоряжению, повернул кольцо на указательном пальце, и послышались шаги». Входит человек (позже оказывается, что это принц), сгибающийся под тяжестью большого мешка с золотом, который он вручает молодому человеку. Наверное, не нужно говорить, что в мешке «именно та сумма, которую вслух пожелал молодой человек, когда впервые испытывал силу талисмана». Далее рассказчик, наконец, раскрывает личность избранного:

«Люди проклятой и ограбленной расы! Вы, чье имущество вскоре окажется в его руках; вы, чьи экипажи, ливрейные лакеи, которых я видел недавно у его безвременной могилы, сын Израиля, которому я приказал победить вас в самом уязвимом месте, — проклятые и ненавистные назаряне, — молодой израэлит, которому я передал Талисман и который так рано и в такой полноте применил его могущественную власть, — он, который годами лишал вас золота, которое вы наживали для себя, которому поклонялись, как кумиру… человек, перед которым вы лебезили, ненавидя его и зная, что он вас презирает, — этот человек был НАТАН МЕЙЕР [так!] РОТШИЛЬД. [Он] стал богатым, гораздо богаче тех, кто был до него; его богатства поражали неевреев, которые вполне справедливо говорили: невозможно столько скопить одному человеку за такой короткий срок человеческими силами — они были правы, тут действовала сила Талисмана…»

Затем следует краткий, но классический мифологический пересказ истории о возвышении Натана на руинах ограбленного Франкфурта, о его взлете к славе и богатству. «Он пришел под моим руководством в этот рай берущих взаймы и спекулирующих глупцов и стал левиафаном денежных рынков Европы… подрядчик займов, игрок, ссужавший деньги королям неевреев». Когда Наполеон (поощряемый рассказчиком) напал на Россию, «Ротшильд поспешил добиться его гибели крайней и неизбежной — невосстановимой». Когда император вернулся с Эльбы, «кто попрал его надежды?.. Натан Мейер [так!] Ротшильд, вооруженный Талисманом». Британскому правительству деньги требовались не только для того, чтобы платить армии Веллингтона при Ватерлоо, но и для подкупа «генералов и сенаторов Франции», чтобы те предали Наполеона. «Всего один человек на земле и МОГ, и хотел добыть миллионы золотых фунтов, нужные для решения насущных задач английского министра. Этим человеком был РОТШИЛЬД. По моим указаниям он позволил министру получить золото…»

И все это, оказывается, служило высшей цели: Натан ссужал деньги «лишь при одном условии… восстановлении царства Иудейского — чтобы заново отстроить твои башни, о, Иерусалим!»:

«История, самая затейливая из всех дурных шуток, свидетельствует о том, что еврей Ротшильд ссудил назарянину по имени лорд Ливерпул под 25 процентов сумму, необходимую для того, чтобы сокрушить Наполеона Бонапарта… В этом случае историки, как обычно, солгут… Ротшильду приказали ссудить деньги… в обмен на возвращение Иудеи нашей древней расе; Англия должна дать гарантии независимости Иудейского царства… Через двенадцать часов миллионы находились во владении министра, а тайный договор, гарантированный собственноручной подписью члена королевской фамилии, перешел в руки Ротшильда. Иудея будет восстановлена в течение 21 года после того дня, когда Наполеон наконец будет изгнан из Франции».

Далее история делает неожиданный поворот:

«В этот самый год моя задача должна была быть выполнена; она была бы выполнена… но он, Ротшильд… в последний миг оказался лжецом… Долгий период успеха (беспрепятственного, кроме одного раза: я укорил его за самонадеянность, когда он потерял сто тысяч фунтов в течение одного дня на испанской бирже)… делал его все более и более высокомерным… и я скорее горестно, чем с удивлением услышал от него самого, что он изначально променял договор о восстановлении Иудеи на обещание мелкого английского закона об эмансипации нашего народа и мелкого звания английского пэра для себя. Эта восхитительная работа, эта возвышенная сделка должна была быть завершена в последующие годы, к каковому времени этот жадный, надменный ренегат рассчитывал стоить 5 миллионов. Он уже стоил больше четырех…»

Естественно, предав хозяина, Ротшильд мог распрощаться со своими тщеславными мечтами. «Его Талисман исчез, и я позаботился о том, чтобы он понял: он исчез навсегда. Он больше никогда не должен был играть на бирже; в противном случае писец, который составлял его завещание, сэкономил бы много сил и времени».

«Неужели я вручил ему Талисман, чтобы позволить ему, как Самсон Гидеону, возвысить свою семью и получить пэрство у норманнов? Или приглушить угрызения совести весом богатства? Или смягчить ее показной благотворительностью? Ни один израэлит не может положить руку на плуг его великих трудов, оглянуться и жить!»

В этой странной сказке смерть Натана становится его наказанием за отказ выполнить обещание и вернуть Палестину евреям; рассказчик далее сообщает, что ищет для Талисмана нового «избранного небом поборника». Подобно еврейской версии саги о Нибелунгах, с волшебным кольцом, которое не только наделяет властью, но и портит, история о «еврейском талисмане» живо иллюстрирует ту таинственность, которая уже в 1840-е гг. начала окутывать Натана Ротшильда и его братьев.

Для распространения подобных историй характерно следующее. Вскоре после смерти Натана одна американская газета — очевидно, не еврейская — сообщала: «После погребения на могилу поставят дополнительных сторожей, чтобы предотвратить совершение какого-либо святотатства по отношению к покойному. Мы предполагаем, что это намек на то, чтобы „наш народ“… держал свои руки подальше от того, кто прикарманил миллионы. Ходит слух, что назначили огромную сумму за один его глаз — в надежде, что „глаз еврея“ стоит целое состояние».

После смерти Натана Ротшильда родился миф, который оказался очень живучим и опасным, как и все мифы XIX в.

Преемники

К кому же на самом деле перешел «талисман» Ротшильдов после смерти «главнокомандующего»? Традиционно считалось, что это место немедленно занял Джеймс, самый младший из пяти братьев. По крайней мере, так считал его друг Гейне. «После смерти его выдающегося брата в Англии все политическое значение „Дома Ротшильдов“ сосредоточилось в его руках, — писал он вскоре после похорон. — Глава, точнее, мозг этой семьи — барон Джеймс, человек примечательный…» Нетрудно понять, почему Гейне пришел к такому выводу. В более раннем сочинении (март 1841 г.) он изобразил Джеймса полуиронически как своего рода финансового императора, который буквально держит королевский двор на улице Лафит, в центре «лабиринта коридоров, в лачуге, набитой богатствами». Более того, он заметил, что Джеймс — в подражание брату Натану — начал украшать свой кабинет «бюстами всех европейских монархов, которые занимали деньги в его банке». Джеймс — также подобно Натану — производил устрашающее впечатление в своей естественной среде обитания. «Этого человека надобно уважать, — продолжал Гейне, — хотя бы только из-за почтения, какое он внушает другим… мне больше всего нравится навещать его в конторе его банкирского дома, где я могу философски наблюдать, как люди — не только избранные, но и другие — кланяются ему и пресмыкаются перед ним. Там можно видеть, как многие изгибают спины лучше самых искусных акробатов. Я видел людей, которые дергались, словно в припадке, когда подходили к великому барону, как будто они дотронулись до гальванической батареи. Уже подходя к двери его личного кабинета, многие испытывают благоговейный трепет, подобный тому, что испытывал Моисей на горе Хорев, когда он понял, что стоит на священном месте. И, как Моисей тогда снял обувь, многие брокеры или агенты, которые осмелились войти во внутреннее святилище Ротшильда, добровольно сняли бы сапоги, если бы не боялись оскорбить хозяина ароматом своих ног».

«Это внутреннее святилище — поистине примечательное место, — продолжал Гейне, — оно внушает возвышенные мысли и чувства, подобные зрелищу океана или звездного неба. Здесь можно созерцать ничтожность человека и величие Бога».

Конечно, Гейне позволил своему комическому воображению разыграться, когда описывал, как «биржевой спекулянт» почтительно снимает шляпу перед «могущественным» ночным горшком Джеймса или как неназванный друг предлагает «отдать полноса, чтобы купить» честь отобедать с бароном. Но воспоминания одного мелкого биржевика, Эрнеста Фейдо, подтверждают квазикоролевский статус, какой занимал Джеймс в Париже, статус вспыльчивого деспота, который восседает в центре своего шумного двора, осаждаемом с девяти утра до закрытия биржи в четыре пополудни вереницей брокеров-подхалимов, игроков и всевозможных прихлебателей. Джеймс, вспоминал Фейдо (который в 1850-е гг. регулярно заходил на улицу Лафит), «считал своим долгом принимать всех этих замкнутых, занятых людей, иногда тошнотворно банальных, почти всех подобострастных, скучных в своих настойчивых просьбах, раболепных в своей лести. Откинувшись на спинку кресла, он рассеянно брал котировки, предлагаемые им каждым из его неинтересных посетителей, которые гуськом проходили от одной двери к другой перед его столом. Он едва удостаивал их взглядом, иногда позволяя себе злорадное удовольствие швырнуть котировки в мусорную корзину. Обыкновенно он возвращал их тому, кто принес их, и переходя к другому».

День за днем вышагивая в этой веренице, Фейдо не уставал удивляться «поистине инфернальному шуму, ошеломляющему беспорядку, посреди которого барон умел управлять — каждый день, без передышки — самыми колоссальными финансовыми операциями». Его кабинет «был наполнен оглушительной и непрекращающейся какофонией, непрестанным шумом: хлопали двери, входили и выходили служащие, которые приносили ему депеши или просили поставить подпись. Назойливость биржевиков и маклеров, которым нужны были инструкции, также немало добавляли шума в общую обстановку, что придавало кабинету „месье барона“ сходство с Вавилонской башней. Здесь говорили на всех языках мира, в том числе на древнееврейском. Толпа друзей всех трех полов — мужчины, женщины и нищие — шла сплошным потоком целый день, и всем нужны были новости. Ювелиры раскрывали чемоданчики с драгоценными камнями перед нездоровыми глазами барона, торговцы фарфором и произведениями искусства предлагали самые изысканные свои товары. Хорошенькие женщины пробивались к нему, упрашивая дать им сведения или что-нибудь другое. И посреди этой безжалостной и непрекращающейся процессии, когда мозг усиленно работавшего миллионера, должно быть, дымился под давлением цифр и расчетов, время от времени в кабинет врывался самый младший из его сыновей — самый толстый и круглолицый ребенок, какого только можно себе представить. Он катался на отцовской трости, как на лошадке, и дул в свою трубу, как ангел в долине Иосафата.

А бедный барон не проронил ни слова жалобы, даже не нахмурился».

У него «даже не было права есть и спать спокойно. С пяти утра зимой и летом его дверь осаждали те, кто приносил новости, и те, кто хотел их получить… Когда того требовали дела, он ужинал со всей семьей в маленькой комнате рядом с кабинетом, приправляя трапезу биржевыми котировками, в то время как брокеры с безжалостным упорством вышагивали вокруг его обеденного стола». Более того, временами Джеймс казался Фейдо не столько королем, у которого есть свой двор, сколько узником собственного трудового воспитания. Чем еще, кроме «единственно тирании привычки, а также похвального стремления к профессиональному честолюбию, можно объяснить желание человека, который и без того богат, работать в таких ужасающих условиях?».

Однако, в конечном счете, Джеймса не жалели, а скорее ненавидели за его тиранию по отношению к другим — в том числе к самому Фейдо: «Одна из [его] злонамеренных привычек… заключалась в том, что он не говорил ни слова, даже не поднимал глаз, чтобы посмотреть на посредника, и тот со смущенным видом, со шляпой в руке, переминался с ноги на ногу и передавал свои котировки по очереди всем членам семьи, которые обращали на них столько же внимания, сколько он. Однажды, когда он и ко мне применил свою гнусную уловку, и я, несмотря ни на что, проявил нетерпение, он вынужден был оказать мне любезность — успокоив меня по-своему, в благотворительных целях. Шел январь, и на столе стояло блюдо с крупной белой клубникой. Вилкой он подцепил самую аппетитную ягоду, которая лежала на верхушке кучи и, протягивая ее мне, как мог бы протянуть попугаю, спросил: „Хотите?“

Фейдо, естественно, оскорбило такое унизительное обращение, тем более что свидетельницами той сцены, судя по всему, стали жена и дочь Джеймса. Однако он попытался сделать хорошую мину при плохой игре.

„Вы бесконечно добры, — ответил я, делая шаг назад, — но я предпочел бы услышать ваши распоряжения“.

Барон оставался невозмутимым. Он грубо поманил меня пальцем и велел: „Купите пять акций „Норзерн“ за наличные“.

Тогда цена пяти акций компании „Норзерн“ составляла около 50 франков, и прибыль, которую я мог получить от такой привлекательной операции, составляла всего 12 франков 50 сантимов».

Такое жестокое обращение с подчиненными было, по мнению Фейдо, весьма обычным (эту точку зрения подтверждает А. Герцен, который описывает свой визит на улицу Лаффита в 1849 г.): «Вы меня раздражаете! Это непрафда! Оставьте меня в покое!» — с такими любезностями он ко мне обращался… Необходимо помнить, что из-за своеобразного языка, каким он изъяснялся, и его акцента понять его было не всегда легко.

Однажды, из-за цены на фондовой бирже, которая его раздражала, он так разозлился, что разорвал мою котировку пополам, из-за чего я вынужден был снова ее составлять, и назвал меня «проклятым тураком!».

К другим — даже к соплеменникам-евреям — Джеймс относился так же плохо: «А! Фот фы где, проклятый фор, немецкий ефрей!» — сказал он однажды одному из своих единоверцев, маклеру, когда тот вошел к нему в кабинет… Несчастный стоял подавленный, униженный, бледный, утративший дар речи. Может быть, он принял эти слова за комплимент. Случай, когда брокер по имени Мануэль осмелился высказать Джеймсу, что он думает, вошел в мифологию биржи. «Добрый день, барон, — сказал он, войдя в кабинет к Джеймсу. — Как ваши дела?

— Фам-то што са тело? — сварливо спросил Джеймс.

— Вы совершенно правы! — воскликнул Мануэль. — Можете упасть мертвым у меня на глазах, и мне будет не больше дела, чем если бы умерла собака».

Нет ничего удивительного в том, что многие парижане считали Джеймса наследником Натана.

Однако совсем неясно, обладал ли Джеймс такой же властью внутри семьи Ротшильдов, что и его брат. Несомненно, после смерти Натана он попытался навязать свою власть племянникам. Одно из первых писем, написанных Лайонелу и его братьям при новом руководстве в 1836 г., было составлено вполне недвусмысленно: «Сердечно прошу вас, дорогие племянники, уделять моим письмам немного больше внимания, потому что, откровенно говоря, сегодня я очень зол: мне очень бы хотелось по-прежнему работать с Лондоном так же, как я работал в прошлом с вашим покойным отцом, а не доказывать свою точку зрения в письмах, ибо компанией можно управлять хорошо лишь в том случае, когда обращаешь столько же внимания на более мелкие операции, как и на крупные».

За этим он перечислил три конкретных случая, когда представители Лондонского дома, по его мнению, были повинны в грехе бездействия. В течение последующих десяти лет такие выговоры делались довольно регулярно. Как правило, Джеймс упрекал племянников в том, что они слишком поглощены охотой и не успевают читать его письма, не то что отвечать на них. Кроме того, намеки на то, что раньше, при жизни Натана, все было лучше, регулярно высказывали не только Джеймс, но и другие братья. «Теперь вы видите, как я был прав, — покровительственно писал Соломон в сентябре 1837 г., — когда писал вам о коммерческих сделках. Теперь вам придется признать это, дорогие дети… Мы должны пробить операцию с векселями… Именно так всегда выражался ваш покойный отец. Всякий раз, как он замечал, что нас хотят оттеснить, он писал мне: „Дорогой брат, мы должны пробить это дело“. И не важно, получим ли мы прибыль или понесем убытки — мы не должны, не имеем права позволять другим идти по нашим головам, иначе нас просто столкнут с дороги. Надеюсь, что вы прислушаетесь к моему совету, милые племянники; получаем ли мы прибыль или несем убытки, мы должны пробиваться вперед».

Вскоре после того Джеймс вынужден был указать, «что при жизни ваш дорогой папа обычно давал нам векселя со скидкой в 2У2 процента… а поскольку хорошие векселя сейчас можно свободно дисконтировать в Лондоне по 3 процента, другие банки этим пользуются… так что, если вы хотите, чтобы мы могли конкурировать с ними и получать прибыль, вы должны предоставлять нам векселя на тех же условиях». Амшель играл на тех же струнах. В 1839 г. они с Джеймсом согласились, что «потеря нашего дорогого брата Натана стала тяжким ударом; трудно ждать от молодежи того же почтения, страха и доверия, что и от старшего поколения».

Однако — на что намекает просьба Джеймса о предоставлении скидки — самое серьезное недовольство «континентальных» Ротшильдов вызывало то, что Лондонский дом пренебрегал их интересами; как мы видели, то же самое подразумевалось в ряде случаев и до смерти Натана. В самом деле, в пользу того, что сыновья Натана успешно отстаивали свою относительную автономию, говорит то, что такие жалобы начались снова спустя год с лишним после его смерти. Впоследствии они повторялись часто. Например, в сентябре 1839 г. Джеймс обвинил Лондонский дом в том, что он забирает половину прибыли от операций в Испании, хотя все риски несет Парижский дом. «По-моему, вполне законно и справедливо, — брюзгливо жаловался он, — чтобы мы распределяли доходы от остальных коммерческих сделок, при которых Парижский дом рискует так же, как и Лондон, чтобы ни у одного дома не было преимущества перед другими, ибо, как только один дом замечает подобное поведение у другого, возникает недоверие, а в результате все может просто рухнуть, Боже упаси». Через неделю он повторил свой упрек. «Пока я жив, — писал он Нату, — я никогда не буду довольствоваться тем, что один из наших домов станет искать преимущества над другим или допускать несправедливость [по отношению к другому дому]». Но, «когда вы [Лондонский дом] видите, что операция идет гладко, вы говорите: „Давайте оставим все здесь“, когда же операция не идет гладко, вы делитесь невзгодами с Парижским домом. Мой милый и добрый Нат, подобное отношение… лишь порождает неприязненные письма». Такие мелкие разногласия в связи с расчетами между домами учащались. Трения возникали и в 1840, и в 1841 гг., когда и Джеймс, и Амшель обвиняли племянников в том, что они посылали векселя в конкурирующие банки в Париже и во Франкфурте.

Молодых Ротшильдов, в свою очередь, раздражали старики. «Поверь, очень досадно договариваться с людьми, которые так любят читать назидания в денежных делах, — жаловался Энтони Лайонелу в то время, когда все четыре дяди воспылали чрезмерным интересом к планам его женитьбы. — Имей в виду, хотя дядя Карл твой тесть, чем меньше иметь дела с этим господином, тем лучше». Еще одним источником для недовольства стало завещание Амшеля, которое он постоянно изменял в надежде получить некий рычаг давления на племянников.

На самом деле в том, что касается активов, Лондонский, Парижский и Франкфуртский дома примерно сравнялись и ни один из них не находился в том положении, чтобы диктовать свою волю другим, как когда-то диктовал Натан. «Милые мои племянники, — вынужден был извиняться Джеймс после ссоры в марте 1838 г., — я очень доволен вами и страстно прошу вас не воспринимать мои слова буквально, потому что здесь мы вынуждены мириться с такими притеснениями, что иногда нервы не выдерживают… и я легко выхожу из себя». И положение Джеймса было не таким, чтобы доминировать над братьями. Когда Амшель в очередной раз пригрозил отойти от дел по причине слабого здоровья, Джеймс поспешил во Франкфурт; однако бремя ответственности, естественно, легло на Соломона, его сына Ансельма и Майера Карла, старшего сына Карла, что отражало более тесную сплоченность Франкфурта, Вены и Неаполя. Зимой 1838/39 г., когда сам Джеймс серьезно заболел, ему пришлось отказаться от всякой мысли о том, чтобы играть роль «главнокомандующего». Более того, до 1848 г. у него почти не было случая открыто противостоять пожеланиям старших братьев. Как заметил Нат, когда Соломон потребовал для себя больший пакет акций железных дорог и облигаций государственного займа, «здесь мы привыкли уступать Франкфурту».

Как и в прошлом, старшие Ротшильды стремились противодействовать центробежным тенденциям, взывая к священному принципу братского «согласия». «В чем была до сих пор наша сила? — убеждал Джеймс в 1839 г., когда снова не сошелся в мнении с племянниками. — Только в том, что все знали, что один дом поддержит другой… Как вам хорошо известно, благосостояние нашей семьи ближе моему сердцу, чем что-либо другое». В 1841 г. Амшель так забеспокоился из-за междоусобных распрей, что разослал всем братьям и племянникам страстный призыв к семейному единству, призывая воспоминание о Майере Амшеле: «Давайте снова делать дела в мире и согласии и не ссориться друг с другом, — умолял Джеймс на следующий год. — Если между нами царит мир, это лишь пойдет нам на пользу… и мы и вы ни в чем не будем знать недостатка».

В том же году, когда партнеры встретились в Париже, было принято благоразумное решение оставить договор 1836 г. без изменений. Как писала Ханна, «старшие братья как будто довольны тем, как обстоят дела, и не требуют перемен». Впрочем, она многозначительно добавляла: «Поскольку каждая контора… имеет собственный капитал, она должна быть независимой, и нужно регулировать доходы каждой стороны, чтобы все заинтересованные стороны были равны… так как капитал старших партнеров намного больше, у них больше прав голоса». Так же считали ее старшие сыновья. Два года спустя Лайонелу удалось внести изменения в договор о сотрудничестве в соответствии именно с этими принципами. Официально изъяв 340 250 ф. ст. из их личной доли в совместном капитале, он и его братья привели свои доли — и, следовательно, объем получаемых ими годовых процентов, которые они рассчитывали как 3 % от этой доли, — в соответствие с долями их дядей, покончив с положением, по которому Натан был самым крупным «акционером».

Можно подумать, что вследствие подобных действий Лайонел отказывался от преимущества. На самом деле он отказался от большего, оставив без изменений систему распределения общих прибылей 1836 г., по которой оговаривалось, что 10 % прибыли континентальных домов отходило Лондонскому дому. «…Я был совершенно уверен, что это породит ненужные споры и обсуждения, — сообщал Лайонел братьям, — и по моему мнению, мы бы ничего из-за этого не выиграли… разумеется, я не сказал ни слова о том, что мы получаем большую долю прибылей; слава Богу за то, что у нас есть, и пусть нам будет что делить в таком же размере в следующий раз, когда мы встретимся». Однако главным образом целью Лайонела было сохранить относительную автономию Лондонского дома. Он одержал еще одну крупную победу, отклонив предложение Джеймса, выдвинутое еще тридцать лет назад, чтобы сотрудничество пяти домов стало общеизвестным.

«Дядя Джеймс хотел включить в договор такое соглашение о сотрудничестве — без упоминания о наших денежных делах, — чтобы его можно было показать в Париже на тот случай, если пожелают узнать, кто партнеры… — но, поскольку мы в Лондоне всегда говорили, что наш банкирский дом не имеет ничего общего с остальными, мы… хотим избежать появления любого документа, который может увидеть кто угодно… Конечно, о договоре с упоминанием денежных дел речь не идет, но то, что предлагалось, без труда могли бы предать огласке, и потому его нельзя включать… все сразу же согласились с моими замечаниями».

Благодаря Лайонелу точный характер взаимоотношений между пятью домами оставался окутан тайной, секретом, который знали лишь партнеры и их адвокаты. Такая скрытность была в традиции Ротшильдов; но кажется разумным заключить, что Лайонел уже в то время предпочитал иметь не такие тесные связи с четырьмя другими домами.

«Слава Богу за то, что у нас есть»: такое отношение было типично для сыновей Натана. И Нат, и Энтони за несколько месяцев до того употребили почти точно такую же фразу: «Мы должны возблагодарить Бога за то, что у нас есть, и постараться это сохранить». Более того, соблазнительно объяснять разногласия 1830-х — 1840-х гг. «разрывом поколений» в подходе к предпринимательской деятельности. Не приходится и говорить, что с финансовой точки зрения Нью-Корт стал местом более уравновешенным, чем при Натане. Например, там меньше занимались спекуляциями на рынке облигаций и больше занимались посредничеством в операциях с векселями. «Мы предпочитаем в целом получать немного меньше прибыли тому, чтобы иметь на руках очень большой пакет акций и придерживать его, вздувая цены», — писал Нат братьям из Парижа, излагая один из многих деловых постулатов, которые он доверил бумаге. Поскольку его, так сказать, отправили в ссылку на другой берег Ла-Манша, он склонен был истолковывать разногласия между Нью-Кортом и улицей Лаффита как национальные по своей сути. «Чем больше я вижу, — заявил его младший брат, посетив Париж в 1846 г., — тем больше убеждаюсь, что никакое место не сравнится с нашим старым Нью-Кортом. Где были бы сейчас „мусорные“ французские акции, если бы мы их не поддержали? По-моему, мы имеем полное право немного задрать нос и считать себя такими же великими людьми, как прочие». Трудно представить, чтобы нечто подобное говорил Натан. Хотя Джеймс был старше своего племянника Лайонела всего на 16 лет, их отношение к делам разделяло нечто большее. Джеймс и его братья по-прежнему оставались беспокойными, неуверенными уроженцами франкфуртского гетто. «Всякий раз, когда мы пишем вам, что другие внимательнее к тому, что происходит, и работают прилежнее, вы сразу же обижаетесь, считая, будто мы пытаемся затеять с вами ссору, — писал

Джеймс племянникам в 1845 г. — Однако, уверяю вас, мои дорогие племянники, ничего подобного у меня в мыслях нет, но сердце у меня разрывается, когда я вижу, как все стараются вытеснить нас из [всех] операций. [Даже] камень на стене нам завидует и наш враг». Подобное стремление воспринимать любую конкуренцию как угрозу не передалось по наследству следующему поколению.

Возможно, трения между пятью домами учащались бы даже без подобной разницы в подходе, ибо такова была неизбежная цена успеха. К середине 1830-х гг. все пять домов Ротшильдов надежно закрепились в качестве превосходящей силы в государственных финансах тех стран, где они находились. Скорее всего, после революционного кризиса 1830–1833 гг. великие державы несколько умерили аппетиты. За исключением займа 1835 г. в возмещение рабовладельцам Вест-Индии, Великобритания, Франция и Австрия не занимали крупные суммы до 1839–1841 гг. Тем не менее революционные потрясения начала 1830-х гг. укрепили связи между тремя главными домами Ротшильдов и государствами, где они находились. Судя по всему, Лайонел и его братья до известной степени отождествляли себя с Англией. И Соломон, под влиянием растущей дружбы с Меттернихом, все больше склонен был учитывать имперские амбиции Австрии. Даже Джеймс, несмотря на все свое презрение к министрам Луи-Филиппа, не мог совершенно не принимать в расчет национальные интересы Франции. Такая национальная идентификация не играла сколько-нибудь заметной роли, когда в Европе царил мир. Но когда интересы великих держав противоречили друг другу, как происходило периодически, Ротшильдам все труднее было сохранять нейтралитет.

Столкнувшись с сокращением потребности в капитале со стороны великих держав, Ротшильды, естественно, проявляли все больше интереса к операциям в других местах. Однако к тому времени в мире почти не осталось таких уголков, куда не проникли бы великие державы и где их амбиции не противоречили бы друг другу. В четырех областях — на Пиренейском полуострове, в Америке, в Нидерландах и на Ближнем Востоке — очень сложно было выработать такую политику, которая отвечала бы интересам всех Ротшильдов, даже когда национальные интересы их «местных» государств конфликтовали. Сложности возникали даже в то время, когда «главнокомандующим» был Натан; после его смерти урегулирование разногласий стало почти невозможным.

Назад: Глава 10 Всемирные банкиры

Дальше: Часть третья Дяди и племянники