«Уважаемый лорд Ротшильд»: декларация Бальфура

Наверное, самый глубокий конфликт идентичности, который усугубила война, касался будущего Палестины и особенно замыслов сионистов основать там еврейское государство. Как мы видели, никому из Ротшильдов не пришлись всецело по душе идеи Герцля и Вейцмана, хотя еврейские колонии Эдмонда в какой-то степени сопоставимы с сионизмом. Сплотив Англию, Францию и Россию против Османской империи — беспрецедентное сочетание в новой истории, — война как будто ослабила сдержанность Эдмонда по отношению к мечте сионистов о еврейском государстве в Палестине. Как он говорил в 1917 г., он всегда ожидал, «что настанет время… когда судьба Палестины придет в равновесие, и я желал, чтобы в такое время миру пришлось бы принять в расчет евреев. Мы многое сделали за последние 10–15 лет; мы рассчитывали сделать еще больше в будущем; нынешний кризис застал нас в разгар деятельности, и все же приходится считаться с фактами… теперь мы должны воспользоваться возможностью, которая, скорее всего, больше не представится».

В том же духе война способствовала сближению британских Ротшильдов и сионизма, хотя степень их «обращения» часто преувеличивают из-за роли Уолтера, адресата знаменитой декларации Бальфура 1917 г. Больше всех в Лондоне сионизм поддерживали Джимми и Рожика, жена Чарльза, которую Джимми в июле 1915 г. представил Вейцману. Благодаря ей Вейцман познакомился с многими влиятельными фигурами, в том числе с леди Кру, лордом Робертом Сесилом (заместителем министра иностранных дел) и генералом Алленби, позже «освободителем» Иерусалима. Сам Чарльз также участвовал в осуществлении таких планов после того, как в марте 1916 г. министр иностранных дел Грей пригласил его учредить «Еврейскую республику» в Палестине. Однако наилучший способ соединить (выражаясь словами Вейцмана) «имя величайшего дома евреев… с дарованием Великой Хартии еврейского освобождения» заключался в том, чтобы заручиться помощью Уолтера; ибо, будучи «лордом Ротшильдом», он сохранял квазимонархический статус Натти среди евреев Великобритании. Именно с такой целью составлялась декларация целей евреев в Палестине; с 15 ноября по 26 января она неоднократно переписывалась.

Уолтер согласился принять участие в деле по сложным причинам. Незадолго до смерти его отец в очередной раз пересмотрел свои взгляды на данный вопрос в свете меморандума кабинета министров, составленного Гербертом Сэмюэлом, о «Будущем Палестины» (январь 1915 г.). В меморандуме утверждалось, что Палестина должна стать британским протекторатом, «куда со временем устремятся евреи, рассеянные по всем частям земного шара, и в должный срок обретут автономию». Дело было так же связано с британским империализмом, как и с сионизмом; и Уолтер, можно сказать, шел по стопам отца, считая, что одно дополняет другое. Незадолго до важной встречи с сэром Марком Сайксом в министерстве иностранных дел Уолтер написал Вейцману. Он был против того, чтобы власть в Палестине делилась между Англией и Францией. «Англия должна обладать безраздельной властью, — считал он, — и „Компания по развитию“, которой, по его замыслу, предстояло руководить палестинской экономикой, должна была находиться „под опекой и руководством британской администрации“». Так же считал и редактор «Манчестер гардиан» С. П. Скотт: он призывал бороться с разговорами о системе двойного англо-французского управления послевоенной Палестиной. В противном случае повторится неудачный опыт двойного управления в Египте. Видимо, именно такие доводы пришлись по душе кузену Уолтера Лайонелу. По словам Констанс, в марте даже он «был убежден в том, что мы вступим в Иерусалим и создадим там наш протекторат. Когда я спросила, кончился ли сионизм из-за нового и чудесного хода России [революции], он ответил, что определенно нет…». По крайней мере, Лайонел понимал, что революция вряд ли пойдет на пользу евреям России на практике, несмотря на антиклерикальную риторику большевиков.

Однако другие представители лондонского и парижского еврейских «правящих кругов» держались более осторожно; да и сам Лайонел вскоре изменил свое мнение. В Лондоне оппозицию сионизму возглавлял Люсьен Вольф, секретарь «Объединенного иностранного комитета англо-еврейской ассоциации» (после 1918 г. — «Объединенного комитета по иностранным делам») и глава «Особого филиала» Совета представителей британских евреев. Вольф заявлял, что сионизм подпитывает антисемитизм и угрожает положению ассимилированных евреев в Западной Европе. У Вольфа имелись влиятельные сторонники, в том числе член Либеральной партии министр Эдвин Монтэгю, вернувшийся в состав правительства в июле 1917 г., и президенты Объединенного комитета Клод Монтефиоре и Давид Александер, написавшие 24 мая 1917 г. резкое антисионистское письмо в «Таймс», в котором якобы выражались «взгляды британских евреев». Незадолго до смерти Лео признался, что согласен с точкой зрения Монтефиоре и Александера, которые рекомендуют «взять примирительный тон по отношению к сионизму, сохраняя при этом главные положения нашей позиции, а именно, что мы не согласимся ни на какие предложения, включающие мысль о еврейской государственности в Палестине или дарованию привилегий, причиняющих ущерб другим ее обитателям». После смерти Лео его вдова Мария следовала его линии, к которой все больше склонялся и Лайонел. В Париже сходных взглядов придерживался секретарь «Еврейского альянса» Жак Бигар.

В конце, как показала Мириам Ротшильд, возобладала точка зрения Уолтера — в чем Уолтер проявил себя гораздо менее «не от мира сего», чем считалось прежде. Он написал в «Таймс» ответ на письмо Монтефиоре — Александера, в котором отрицал, что еврейское государство подорвет верность евреев тем странам, в которых они родились и проживали. Затем он добился (с небольшим перевесом) вотума недоверия Монтефиоре и Александеру в Совете представителей британских евреев, из-за чего последние вынуждены были подать в отставку. 20 июля Уолтера выбрали вице-президентом Совета.

Окончательный исход, естественно, зависел от равновесия сил в правительстве, но Уолтеру удалось повлиять и на него. Против сионистов выступали Монтэгю и граф Керзон, уверявший, что экономические ресурсы Палестины слишком ограниченны, чтобы поддерживать еврейское государство, и что любой шаг в том направлении настроит против них проживающих в регионе арабов. Жизненно важно было заручиться более весомой поддержкой, и с этой целью Уолтер обратился к Ллойд Джорджу — ставшему премьер-министром — и министру иностранных дел Бальфуру. Последний предложил представить кабинету министров декларацию. После того как текст прошел несколько редакций, 18 июля декларация была представлена. Дела продвигались медленно: насущные военные вопросы, естественно, рассматривались прежде послевоенных «воздушных замков». Кроме того, сочли необходимым прощупать почву и в Вашингтоне. Даже во время решающих встреч в октябре 1917 г. будущее Палестины находилось в самом низу плотной правительственной повестки дня. И все же Ллойд Джордж склонился к мысли о Палестине под британским управлением; он и еще двое членов внутреннего кабинета военного времени — южноафриканец Ян Смэтс и Милнер — начали беспокоиться, что (как убедительно предупреждал Уолтер) немцы могут первыми принять свою просионистскую декларацию, чтобы заручиться поддержкой евреев в Соединенных Штатах и России. После намека Бальфура, что Монтэгю задерживает рассмотрение, Уолтер 3 октября послал в министерство иностранных дел еще один меморандум, который Бальфур на следующий день и представил на рассмотрение кабинета.

Через три недели правительство наконец уполномочило Бальфура «воспользоваться подходящей возможностью и сделать следующую декларацию сочувствия мечтам сионистов»: «Правительство Его Величества с одобрением рассматривает вопрос о создании в Палестине национального очага для еврейского народа и приложит все усилия для содействия достижению этой цели; при этом ясно подразумевается, что не должно производиться никаких действий, которые могли бы нарушить гражданские и религиозные права существующих нееврейских общин в Палестине или же права и политический статус, которыми пользуются евреи в любой другой стране». Этот текст, подготовленный Лео Амери, помощником военного министра, Бальфур 2 ноября послал Уолтеру. Таким образом, можно в самом деле считать, что своим происхождением государство Израиль обязано письму, адресованному лорду Ротшильду. Чтобы подчеркнуть вклад Ротшильдов в этот исторический шаг, 2 декабря в опере Ковент-Гарден было устроено пышное празднество, речи на котором произносили и Уолтер, и Джимми. Как сказал Уолтер взволнованной аудитории, это «величайшее событие в истории еврейского народа за последние 1800 лет». «Правительство Великобритании, — объявил Джимми, — ратифицировало план сионистов».

«От еврейского народа требовались не планы, а дела, и он надеялся, что в ближайшем будущем отряды современных Маккавеев будут с боем прорываться на холмы Иудеи. Евреи требовали справедливости, и это также стало основой требований арабов и армян… которые евреи всецело одобряли и обещали поддержать. Великобритания стала приемной матерью новорожденного еврейской нации, и он с нетерпением ждал того дня, когда эта нация, закаленная бедствиями, но благородная в надежде, посредством своего труда докажет, что она — родная дочь».

Однако другие члены семьи не соглашались с такой напыщенной риторикой. Вдова Лео Мария сердито порицала Уолтера, называя его предателем принятых в семье принципов ассимиляции. Через неделю после выхода декларации Лайонел занялся созданием Лиги британских евреев, которая призвана была «поддержать статус лиц, исповедующих иудейскую веру; противостоять голословному обвинению, в соответствии с которым евреи составляют отдельную политическую национальность» и «тенденцию… считать, будто евреи принимают иную или дополнительную национальность, нежели та, что определена страной, где мы родились или где мы живем и работаем». В этом начинании к нему примкнули сэр Филип Магнус и лорд Суэйтлинг, соответственно президент и избранный, но еще не утвержденный президент Объединенной синагоги, Реформистской синагоги и Федерации синагог, а также еще один влиятельный анти-сионист, Роберт Уэйли-Коэн. Как язвительно выразился Уэйли-Коэн, они поставили цель помочь «евреям Великобритании, которые считают нашу страну родиной и которые гордятся тем, что они британцы, выражать свои взгляды независимо от евреев иностранного происхождения, которые живут в нашей стране, но не чувствуют сильной привязанности к своей британской национальности».

Объединенный комитет по иностранным делам принял декларацию Бальфура с одной явной оговоркой, «чтобы ничто в письме не подразумевало, что евреи составят отдельную политическую нацию по всему миру или что еврейские граждане стран за пределами Палестины будут обязаны хранить политическую верность правительству этого государства». Любопытно, что примерно в то время Уэйли-Коэн и Суэйтлинг писали Лайонелу, предлагая учредить еврейский колледж как «постоянный военный мемориал… в честь евреев Британской империи, погибших на войне», чтобы «изучать и продолжать еврейские и британские традиции, отводя им место постоянных облагораживающих сил в жизни будущих поколений еврейских граждан Британской империи». Даже у Эдмонда возникали сомнения; он боялся, что, встав во главе Палестины, сионисты «передадут власть в национальном очаге европейским большевикам».

Эти разногласия стали особенно непримиримыми во время Парижской мирной конференции 1919 г. В то время как Уолтер стремился исключить Монтефиоре из состава еврейской делегации, Вейцман возражал против доводов сторонников ассимиляции, предупреждая о «подрывных и антиинституционных силах в гетто», которые одержат верх, если помешать планам сионистов. От споров в Париже выиграли сторонники ассимиляции. В отсутствие Уолтера, который должен был представлять просионистски настроенных английских евреев, Вольфу удалось оказать преобладающее координирующее влияние на различные группы присутствовавших евреев, особенно по вопросу о правах евреев и статусе национальных меньшинств в молодых государствах Центральной и Восточной Европы.

На самом деле декларация Бальфура была менее революционной, чем утверждали сионисты и боялись сторонники ассимиляции. Сам Бальфур «надеялся… что евреи преуспеют в Палестине и в конце концов создадут еврейское государство». Как у лорда Роберта Сесила, его филосемитизм обладал почти дизраэлевским качеством: как он говорил в 1917 г., евреи — «самая одаренная раса, какую видело человечество со времен греков V века». Однако к декларации он относился как к предтече «британского, американского или иного протектората в том или ином смысле»; это «не обязательно подразумевало… основание независимого еврейского государства, которое… появится постепенно, в результате развития в соответствии с обычными законами политической эволюции». В январе 1919 г. Бальфур уверял Керзона, что любой план «еврейского управления в Палестине… совершенно неприемлем». Более того, опасения Керзона о трениях между евреями и арабами имели под собой веские основания. Несмотря на надежды, выраженные в декабре 1918 г., когда Уолтер устроил ужин в честь эмира Фейсала (на ужине также присутствовали Вейцман, Милнер, Сесил, Кру и Т. Э. Лоуренс), и соглашение между Вейцманом и Фейсалом, которое было подписано через месяц, трудности не заставили себя ждать. Уже в 1921 г. начались стычки между евреями и арабами (что побудило британские власти ограничить иммиграцию). В 1929 г. Уолтер снова склонен был возлагать вину за такие проблемы на верховного комиссара Герберта Сэмюэла, чье решение назначить Амина аль-Хусейни муфтием Иерусалима он особенно осуждал. С другой стороны, подрывались его попытки примирить сионистов и сторонников ассимиляции, когда радикалы на Всемирной сионистской конференции в июле 1921 г. призвали к национализации всей земли в Палестине.

К 1924 г. трудный и болезненный вопрос начал надоедать Уолтеру. Хотя в 1920 г. он первым подписался на Учредительный фонд Палестины («Керен ха-Йесод»), в 1925 г. он отказался от приглашения стать председателем на открытии Еврейского университета. Джимми проявлял больше активности; он держал и Ллойд Джорджа, и его преемника из Консервативной партии, Бонара Лоу, в курсе проблем не только Палестины, но и Сирии. Так, в 1919 г. он призывал Ллойд Джорджа не позволять казначейству урезать средства, выделяемые на экономическое развитие Хайфы, боясь оттолкнуть арабское население. В октябре 1922 г., едва услышав о падении Ллойд Джорджа, он поспешил предложить Бонару Лоу свои советы в связи с Палестиной. Отец Джимми Эдмонд также продолжал участвовать в делах Палестины; он преобразовал прежний Палестинский комитет Ассоциации еврейской колонизации в Ассоциацию еврейской колонизации Палестины — автономную организацию под его руководством (а позже под руководством Джимми). Однако Эдмонд беспокоился, что политика Великобритании рискует «оттолкнуть общественное мнение во Франции, так как в вопросе Сирии поддерживает арабов за счет французов…». Он «беспокоился из-за огромной важности сохранения англо-французского союза, так как влиятельные католики очень старались его подорвать». Даже по этому вопросу отец с сыном не соглашались: вот яркий пример того, как вопрос будущего Палестины склонен был вносить раскол в семью Ротшильд.

Штиль

Однако было бы ошибкой объяснять экономические трудности Ротшильдов после 1914 г. исключительно — и вообще — с точки зрения конфликта лояльности, вызванного войной. Ослабление влияния Ротшильдов имело столько же отношения к экономическим последствиям войны, сколько и к поколенческим изменениям 1905–1918 гг. и одновременному разделению лояльности.

Хотя не приходится сомневаться в том, что Ротшильды в одном или двух отдельных отношениях выиграли за счет войны, в результате которой вырос спрос на ружья «Виккерс», никель из Новой Каледонии и алмазы «Де Бирс», — общий результат сказался на семье безусловно негативно. Будет лишь небольшим преувеличением сказать, что мир, в котором Ротшильды прежде процветали, закончился в 1914 г. Во-первых, война положила конец остаткам сотрудничества между Венским домом и его бывшими компаньонами в Лондоне и Париже. Что еще серьезнее, война оборвала связи между Ротшильдами и такими немецкими банками, как банк Бляйхрёдеров, Варбургов и «Дисконто-гезельшафт». Внезапно прервалась внешняя торговля, которую Ротшильды и другие акцептные дома финансировали на протяжении столетия почти без перерыва, сначала из-за пароксизма паники на главных финансовых рынках, а затем из-за блокады и подводных лодок. Денежная система, основанная на золотом стандарте, — на котором было основано столько проводимых Ротшильдами операций, — прекратила свое существование, поскольку большинство основных противоборствующих сторон приостановили обмен своих валют на золото и ввели валютный контроль. По железным дорогам, которые строились с их помощью по всей Западной Европе, перевозили войска. Более того, процесс, первые следы которого стали заметны уже в предвоенное десятилетие, когда системы налогообложения в Европе стали более прогрессивными, ускорил расходы на четырехлетнюю бойню. Впервые Ротшильды осознали, что платят высокие подоходные налоги и налоги на наследство.

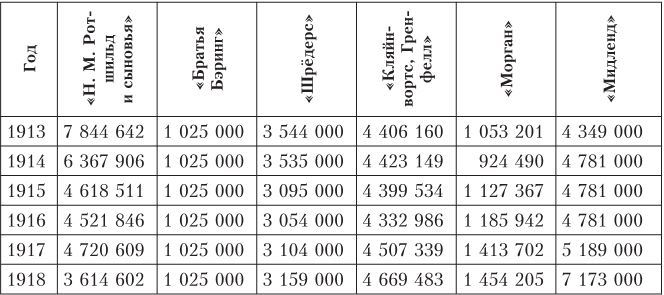

Таблица 14 а

Капитал шести крупных банков Великобритании, 1913–1918, ф. ст.

Источники: RAL, Rfam/13F; Rfam/13E; Ziegler, Sixth great power. P. 372–378; Roberts, Schroders. P. 527–535; Wake, Kleinwort Benson. P. 472f; Burk, Morgan Grenfell. P. 260–270, 278–281; Holmes, Green, Midland. P. 331–333.

В таблице 14 а демонстрируется исключительно резкое сокращение, пережитое Лондонским домом в годы Первой мировой войны. В 1915 г. банкирский дом «Н. М. Ротшильд и сыновья» наконец обогнали с точки зрения капитала («Мидленд банком»), после почти столетия, когда он оставался самым крупным банком в стране, значительно опережавшим конкурентов. К 1918 г. банкирский дом Кляйнвортов также стал больше, чем «Н. М. Ротшильд», и Шрёдеры шли по пятам. Судя по доступным отчетам, активы банкирского дома Бэрингов обогнали активы банка «Н. М. Ротшильд» в 1915–1918 гг., и хотя война нанесла тяжкий удар и по Шрёдерам, на балансе Шрёдеров это сказалось не так заметно, как на балансе Ротшильдов. Более внимательный взгляд на отчеты банка Ротшильдов намекает на очень резкое сокращение государственных облигаций Великобритании.

Судя по таблице 14 б, во многом — хотя и не во всем — сокращение объяснялось тяжелыми потерями, понесенными Ротшильдами в 1913–1915 гг. Бэринги и «Мидленд» преуспевали гораздо лучше; а если прибыли выражаются в процентах от капитала, разница становится даже больше (хотя в целом банк Шрёдеров пострадал гораздо больше). Кроме того, сокращение с точки зрения капитала может объясняться последствием смерти всех трех партнеров; в особенности снижение капитала более чем на 1 млн ф. ст. в 1918 г. объясняется решением Альфреда завещать большую часть своего имущества не членам семьи, несмотря на умеренно хорошие прибыли в течение трех лет подряд.

Таблица 14 б

Прибыли пяти крупных банков Великобритании, 1913–1918, ф. ст.

Источники: См. таблицу 14 а.

Однако остается одна загадка. Во многом финансирование Первой мировой войны почти не отличалось от финансирований войн, которые велись в XIX в. Более того, со строго финансовой точки зрения масштаб войны по отношению к доступным экономическим ресурсам оказался ненамного больше, чем расходы на Наполеоновские войны, хотя последние велись с меньшей интенсивностью в течение более продолжительного периода времени. Часть денег государства добывали, вводя новые налоги, но в основном все они прибегали к помощи займов. Вот всего три примера: государственный долг Германии в 1914–1919 гг. вырос примерно на 19 млрд долларов, французский — на 25 млрд долларов, а британский — на 32 млрд долларов, так что в каждом случае к концу войны государственные долги приближались к 200 % валового национального продукта. Когда доходность облигаций стала чрезмерно высокой, все противоборствующие государства попросили свои центральные банки напечатать деньги под залог казначейских векселей. Такое стало возможно в большом масштабе, потому что, как и в эпоху Наполеоновских войн, приостановили обмен бумажных денег на золото, чтобы предотвратить банковские кризисы; как и тогда, результатом стала инфляция, когда цены выросли вдвое или втрое. Почему же Ротшильдам не удалось извлечь выгоду из финансовых возможностей Первой мировой войны? В конце концов, за сто лет до того именно Наполеоновские войны предоставили Майеру Амшелю и его сыновьям важнейшие деловые возможности.

Ответ вполне очевиден. Поражение Франции в Наполеоновских войнах в большой степени финансировалось британскими займами и субсидиями Австрии, России и Пруссии. Благодаря своим учреждениям во Франкфурте, Лондоне и Париже Ротшильды находились в уникально выгодном положении, которое способствовало этим операциям. В поражении Центральных держав (военно-политического блока, противостоящего Антанте) в Первой мировой войне большую роль также сыграли переводы денег (на 9,7 млрд долларов) из Великобритании странам-союзницам; но лишь в случае с Францией Ротшильды находились в том положении, чтобы принять в них участие, да и то небольшое. Когда-то они были главными агентами в международных операциях между силами союзников; теперь, в силу того, что военная экономика Великобритании в большой степени зависела от американских кредитов, главная роль в финансировании войны перешла от банка «Н. М. Ротшильд» к Дж. П. Моргану. Это стало лишним доказательством того, что отказ Ротшильдов учредить банкирский дом по другую сторону Атлантики был стратегической ошибкой.

И в послевоенный период наблюдалось известное сходство 1815 и 1918 гг. В обоих случаях предпринимались попытки заставить побежденного выплатить часть военных расходов. В обоих случаях военная инфляция настолько сократила внутренний долг побежденного государства, что оно оказалось лучше приспособлено к таким выплатам, чем признавалось или понималось в целом. После 1815 г. большие объемы британского капитала готовы были финансировать реставрацию режимов в континентальной Европе; после 1918 г. на американский капитал могли рассчитывать различные «страны-преемницы» Центральной Европы — не только Германия, но и Австрия, Венгрия и Чехословакия. Тем не менее в обоих случаях новые режимы в побежденных странах оказались нестабильными. Веймарская республика, как до нее реставрированный режим Бурбонов во Франции, продержалась лишь 15 лет. Великобритании, как Австрии в 1820-х гг., не хватало финансовых средств, чтобы «поддерживать порядок» в послевоенной Европе. Америка, подобно Великобритании в 1820-х гг., постепенно отходила от обязательств по отношению к странам континентальной Европы, несмотря на то что подобные обязательства были ей по карману. Самым большим различием между 1820-ми и 1920-ми гг. стало то, что Великобритания списала большую часть военных долгов своих союзников, в отличие от Америки после 1918 г.; бремя репараций, возложенное на Францию в 1815 г., было значительно меньше по отношению к национальному доходу (около 7 %), чем такое же бремя, возложенное на Германию в 1921 г. (около 300 %). Наконец, режимы, которые столкнулись с проблемами 1920-х гг., были демократическими. Это значило, что банкиры, держатели облигаций и налогоплательщики больше не имели чрезмерного политического представительства, как сто лет назад. Отчасти поэтому Морганам в 1930-х гг. не удалось сыграть роль, аналогичную той, что сыграли Ротшильды в 1830-х гг., когда они пользовались своим финансовым влиянием на рынке облигаций, чтобы воспрепятствовать агрессивной внешней политике. Экономические и политические кризисы 1930-х гг. обнажили пределы финансовой власти, аналогов которым не было в XIX в.

Все вышеперечисленное объясняет многие трудности, с которыми столкнулись Ротшильды в период между двумя мировыми войнами. И все же, если бы банку удалось пройти тот период без таких серьезных потерь, сомнительно, что он добился бы большего успеха. Банк, в который Роналд Пейлин в 1925 г. поступил молодым клерком, казалось, принадлежал эпохе «Домби и сына». Кроме обеденного перерыва, когда застекленную дверь закрывали зелеными жалюзи, партнеров можно было видеть за столами в обитой панелями роскошной «Комнате», но Пейлину они казались «высшими существами», общение с которыми было сведено к минимуму. Партнеры попадали в банк через собственный вход, у них была своя отдельная столовая, а в их столы были вмонтированы многочисленные кнопки звонков, с помощью которых они могли вызвать к себе любого сотрудника. Имелся также особый кабинет на верхнем этаже, который назывался «Отделом счетов частных лиц» (служащие между собой называли его «Шлюхи и жокеи»), где занимались личными счетами партнеров. Выражаясь словами Эдмонда, сына Лайонела, который поступил в банк в 1939 г., «члены семьи, которые сидели в „Комнате“, и сотрудники, занимавшие „Главную контору“ или приемную, принадлежали к двум разным расам».

На вершине иерархии клерков находился генеральный управляющий. Эту должность почти все межвоенные годы занимал Сэмюэл Стефани, уроженец Венгрии; ему подчинялись главы отделов и старшие клерки, например братья Наухайм. В плане здание в Нью-Корте было довольно беспорядочным: над «Комнатой» располагались кабинеты начальника отдела кадров и старшего бухгалтера, а также отдел контроля и отдел счетов частных лиц. «Главная контора» представляла собой общий зал за стойкой, куда можно было попасть через узкий задний коридор, где сидели кассиры и находился отдел слитков. Несмотря на название, «Фондовый отдел» занимался переводными векселями и состоял из двух подотделов, «Векселя к оплате» и «Векселя к получению». Там клерки за высокими наклонными столами усердно нумеровали и аннулировали векселя, а затем представляли их к акцептованию. Еще более сложным был способ работы «Отдела дивидендов», который занимался выпуском и выплатой процентов по иностранным облигациям, а также дивидендами акций на предъявителя таких немногочисленных корпоративных клиентов банка, как «Ройял датч». Выражаясь словами Пейлина, там царил «кошмар для того, кто изучает трудовые движения и затраты времени»: так, в «Купонном отделе» работали со старомодными аппаратами для аннулирования купонов, арифмометром «Брунсвига» и актуарными таблицами. Рассказывают такой анекдот: как-то один из партнеров спросил будущего начальника «Отдела дивидендов» Лайонела Стюарта, сколько будет один процент от ста миллионов, и тот немедленно ответил: «Один миллион». — «Не гадай, мальчик, — заявили ему. — Иди и сосчитай». Принципы генерального управляющего Стефани призваны были поддерживать тот же менталитет. «Кто угодно может ошибиться, — говаривал он. — Человек, который никогда не ошибался, никогда ничего не делал. Но помоги Всевышний тому, кто упустит ошибку во время проверки». Кроме того, Стефани советовал молодым сотрудникам: «Никогда не переписывайте общий итог, всегда считайте его».

Такой педантизм был бы более всеобъемлющим, если бы не сочетался с самым неспешным ритмом работы. Так, начальник «Купонного отдела» Джордж Литтлхейлс жил в Мерси и редко приезжал на работу до полудня. В час дня он шел обедать; в 14.30 снова уходил домой. Будучи молодым клерком, Пейлин «редко приходил на работу раньше 10.30 утра и всегда мог рассчитывать на два выходных в конце недели». Очень характерная черта Нью-Корта: в партнерском зале ожидания стояли три телетайпа. Один предназначался для передачи цен на бирже, второй — для общих новостей, а третий — для новостей спорта. Подобно профессорам в колледже, у партнеров имелась собственная столовая, где их обслуживал дворецкий. Их подчиненные, словно в небогатой частной школе, награждали друг друга кличками (так, Литтлхейлса звали «Яйцо»), подшучивали друг над другом и с нетерпением поджидали обеденного перерыва («Детского часа»). Те, кто много лет служил у Ротшильдов, например Джордж Тайт или Ширли Снелл, напоминали персонажей П. Г. Вудхауза, которые обязаны были за отсутствием наследственного богатства финансировать свой досуг в Сити. Тайт прекрасно подытожил атмосферу, царившую между двумя мировыми войнами, когда сказал Пейлину: «Это, мой мальчик, самый лучший лондонский клуб. На самом деле нам следовало бы подписываться на займы, а не получать жалованье». Более того, он и его коллеги получали не только жалованье. Вдобавок к базовой выплате в 100 ф. ст. в год, которая выплачивалась ежеквартально, Пейлин и другие получали «обеденные» в размере 48 ф. ст. в год; «комиссионные» (номинально — выплаты от внутренних бюджетных поступлений за работу по сбору подоходного налога по иностранным дивидендам); подарки от партнеров на дни рождения и годовщины; процент в виде 1/8 от доли облигаций и акций тех соискателей, которых они ввели в банк; а также деньги на отпуск.

Наверное, такое сравнительно щедрое вознаграждение объясняет, почему Ротшильдам по-прежнему удавалось нанимать таких талантливых служащих, как Майкл Бакс (позже ставший генеральным управляющим) или Питер Хоббс (позже ставший инвестиционным управляющим). Оба они поступили в компанию примерно в то же время, что и Пейлин. Однако в целом стиль приема на работу оставался феодальным. Один старший служащий начинал в банке швейцаром. Он получил работу благодаря тому, что его мать много лет служила горничной в семье Розбери. Самого Пейлина приняли в компанию, потому что его отец был знаком с одним из директоров Английского Банка. На собеседовании начальник отдела персонала велел ему произнести по буквам слова «параллель» и «признательность». Многие служащие, например Уильямсы и Мерсеры, происходили из семей, которые работали в Нью-Корте несколько поколений. Так, молодого Эрнеста Мерсера называли «сыном брата Мерсера». Курьерами же у Ротшильдов по традиции служили Фолкстоуны — их предки работали еще у Натана. Первыми женщинами, которых приняли в Нью-Корт, стали две незамужние дочери раввинов. Они сидели в отдельных кабинетах на верхнем этаже, а обедали в отдельной комнате в цокольном этаже (отдельная столовая для женщин, как и обычай закрываться по субботам, просуществовала до 1960-х гг.). Вердикт Пейлина не кажется излишне резким: Ротшильды стали «организацией… во многом управляемой дружелюбными чудаками, которые очень мало работали, а если работали, то не очень серьезно и устаревшими методами». Казалось, компания погружается в «нееврейскую пассивность».

Атмосфера застоя не была особенностью только Лондонского дома. Когда сын Эдуарда Ги в 1931 г. поступил в Парижский дом, его поразило то, как «прошлое льнуло ко всем и ко всему». Его обучение вылилось в то, что клерк, которого к нему приставили, велел ему вычислять ставки процента простыми, а не десятичными дробями. Кроме того, ему зачитывали выдержки из утренних газет. «Персонал, — вспоминал Ги позже, — был вдохновлен величием „имени“ и теми обязанностями, которые [оно] на них возлагает. Остатки прошлого века встречались каждый миг и в каждом углу, даже такие, у которых больше не было никаких оснований существовать»: например, мелкий счет, который вели для Ватикана, восходящий еще ко временам барона Джеймса. Как лондонские партнеры изолировали себя от повседневной деловой активности в «Комнате», так и Эдуард и Роберт проводили рабочие часы в огромном «Большом бюро», где они применяли ту же систему звонков, чтобы общаться со своими служащими. «Тускло освещенные… с голыми стенами… унылые и мрачные» кабинеты, в которых сидели клерки, «также навевали мысли о прошлом из-за бессистемной организации, запаха табачного перегара и плесени. После нескольких десятков лет неполной занятости все работали медленно, без надзора и дисциплины». Ги быстро понял, что «Братья де Ротшильд» больше похожи на семейный секретариат, чем на работающий банк, и главным видом деятельности «Братьев де Ротшильд» было «мягко продлевать девятнадцатый век».

Однако такие импрессионистские картины преуменьшают степень деятельности Ротшильдов в 1920-е — 1930-е гг. Наверное, с исторической точки зрения точнее связывать отзывы о «застое» с последствиями двух больших экономических травм межвоенного периода, а не считать их причиной проблем, свойственных исключительно Ротшильдам.

В некотором смысле 1920-е — 1930-е гг. были для компании «Н. М. Ротшильд» не менее активным периодом, чем предыдущие два десятилетия. Если сложить номинальные количества выпусков облигаций и акций, предпринятых банком, общий итог за 1920–1929 гг. всего на 5 % меньше, чем за период с 1900 по 1919 г. Нужно упомянуть о двух различиях. Во-первых, в межвоенный период операции проводились в основном в партнерстве с другими компаниями из Сити, чаще всего с прежними соперниками Ротшильдов, Бэрингами и Шрёдерами, а не с Парижским или Венским домами. В других случаях Ротшильды принимали участие в консорциуме для размещения займа Китаю в 1919 г. (на том поле по-прежнему доминировал «Гонконгский и шанхайский банк») и в покупке принадлежавших Германии турецких железнодорожных компаний (через швейцарских посредников) в связке со Шрёдерами, Ллойдами, «Вестминстер-банком» и «Национальным провинциальным банком». По причинам, которые остались не вполне ясными, после Первой мировой войны очень трудно оказалось возобновить традиционное сотрудничество между тремя домами Ротшильдов. Возможно, этим объясняется, почему связи, которые еще оставались с Парижем и Веной, в конечном счете оказались столь проблематичными. Второе отличие заключалось в том, что облигации 1920-х гг. оказались одними из самых катастрофичных инвестиций нового времени из-за последующих экономических и политических потрясений, которые затронули государства-должники. В таблице 14 в показан географический разброс главных межвоенных эмиссий, предпринятых Ротшильдами, который свидетельствует о том, что преобладали британские и европейские выпуски, за ними следовали латиноамериканские и азиатские — главным образом японские (хотя в последнем случае Ротшильды входили в большую группу, возглавляемую «Вестминстер-банком», поэтому цифра в таблице значительно преувеличивает их роль).

Таблица 14 в

Крупные выпуски облигаций и акций, в которых принимала участие компания «Н. М. Ротшильд и сыновья», 1921–1937

Источник: RAL.

Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что в эпоху между двумя мировыми войнами Ротшильды участвовали в предоставлении займов некоторым из самых нестабильных режимов. Таким было невольное последствие слепого возобновления довоенных шаблонов деловых операций.

Конечно, для компании, обладавшей тесными историческими связями с Центральной Европой, логично было играть ведущую роль в финансировании новых государств, возникших на руинах империй Габсбургов и Гогенцоллернов. К сожалению, даже с самыми стабильными из них оказалось совсем нелегко иметь дело. Чехословацкие облигации на сумму около 10 млн ф. ст. были выпущены в 1922 и 1923 гг. консорциумом, возглавляемым Бэрингами. В консорциум входили «Н. М. Ротшильд», банк Шрёдеров и нью-йоркская компания «Киддер Пибоди». Однако первый транш упал ниже номинала из-за плохо просчитанной попытки города Праги выпустить собственные облигации. Судя по всему, Ротшильды воздержались от катастрофических выпусков облигаций Германии в начале 1920-х гг., которые из-за гиперинфляции 1922–1923 гг. совершенно обесценились; и все же они вернулись на немецкий рынок (отчасти под влиянием Макса Варбурга, тогда находившегося в расцвете сил), разместив облигаций на 835 тысяч ф. ст. для прусской провинции Вестфалия и вступив в компанию с Бэрингами и Шрёдерами для размещения крупных займов для Гамбурга и Берлина в 1926 и 1927 гг. Вдобавок Лондонский дом присоединился к Венскому дому в качестве держателей акций в амбициозном Международном акцептном банке (МАБ), созданном Варбургами в 1921 г. для финансирования зияющего послевоенного торгового дефицита Германии. Позже они приняли участие еще в одном проекте Варбурга, Industrial Finance and Investment Corporation Ltd. со штаб-квартирой в Лондоне. Наверное, самым важным центральноевропейским клиентом Ротшильдов того периода была Венгрия: именно для этой страны Нью-Корт выпустил займы на 7,9 млн ф. ст. в 1924 г., на 2,25 млн ф. ст. в 1925–1926 гг. и на 1,6 млн ф. ст. в 1936 г.

Наконец, Ротшильды вели дела с Австрией. В дополнение к государственному займу 1930 г. на 3 млн ф. ст., который был выпущен совместно с Бэрингами, Шрёдерами и «Морган, Гренфелл», Лондонский дом косвенно участвовал в развитии австрийской экономики — наверное, больше, чем там осознавали до 1931 г., — через свой «сестринский» дом в Вене. Луис, подобно Максу Варбургу, излишне оптимистично оценивал перспективы центральноевропейской экономики в 1920-е гг. Он решил сохранить за собой металлургический завод в Витковице после того, как завод оказался на территории независимой Чехословакии (хотя мог бы поступить иначе, если бы завод отошел Польше). Что еще важнее, Луис увеличил долю Ротшильдов в «Кредитанштальте», основанном его дедом около 60 лет назад. В июле 1921 г. он занял пост президента правления «Кредит-анштальта» (Verwaltungsrat), и именно в сотрудничестве с «Кредитанштальтом» Венский дом участвовал в таких концернах, как МАБ и «Амстелбанк» со штаб-квартирой в Нидерландах. Именно бывшему директору «Кредитанштальта» и члену наблюдательного совета Вильгельму Регенданцу удалось убедить лондонских Ротшильдов выпустить на 2 млн ф. ст. облигаций для одной австрийской компании, Voralberger Illwerke из Брегенца, банкротство которой стало предвестником того, что ждало экономику многих стран Центральной Европы.

В октябре 1929 г., когда «Боденкредитанштальт» столкнулся с трудностями, правительство Австрии обратилось не к кому-нибудь, а к Луису. Он согласился на операцию, которая вылилась в слияние двух банков. В среду, 18 октября, Парижский дом письменно поздравил его с этой операцией. «Благодаря твоей решительности и храбрости, — писал Эдуард, — ты спас венские финансы и избежал событий, которые имели бы крайне серьезные последствия для твоей страны, что непременно отозвалось бы в других финансовых столицах и на других финансовых рынках». Знай он, что принесет следующий вторник, он написал бы что угодно, только не поздравления. Ни он, ни Луис не сознавали, что история вскоре повторится: как прадед Луиса Соломон в свое время, накануне кризиса 1848 г., выручил банк «Арнштайн и Эскелес», так и решение Луиса выручить «Кредитанштальт» привело Венский дом на грань краха.

Партнерам Лондонского дома казалось таким же логичным продолжать свои традиционно близкие отношения с Латинской Америкой, главным образом с Бразилией и Чили. Во время войны американский посол в Бразилии замечал, что «Ротшильды настолько заложили финансовое будущее Бразилии, что… они будут чинить любые препятствия на пути ее установления отношений с любым другим банком, кроме их собственного, и с любой другой страной, кроме Англии». Он, конечно, преувеличивал, но такое преувеличение можно понять. В период между двумя мировыми войнами Лондонский дом выпустил для правительства Бразилии облигаций на сумму, превышающую 28 млн ф. ст., плюс еще на 17,5 млн ф. ст. облигаций бразильских штатов и железных дорог (общая цифра для Чили составляла около 10 млн ф. ст.). В случае Бразилии финансовая (и политическая) стабильность во многом зависела от мирового рынка кофе; заем 1922 г. на 9 млн ф. ст. — снова совместно с Бэрингами и Шрёдерами — конкретно предназначался на финансирование правительственного плана поддержки цен на кофе. По условиям займа контроль за экспортом кофе перешел в руки комитета банков Сити (повторялась история 1908 г., когда Ротшильды воздержались от участия).

Однако их не оставляли сомнения в надежности «Банку ду Бразил», и в 1923 г., когда правительство Бразилии обратилось в Нью-Корт еще за одним займом на 25 млн ф. ст., «чтобы погасить текущий долг и привести в порядок бразильские финансы», Лайонел попросил Эдвина Монтэгю возглавить миссию в Бразилию в надежде учредить «какую-нибудь приемлемую форму иностранного финансового контроля» над «Банку ду Бразил». К сожалению, самое лучшее, к чему сумели прийти Монтэгю и его коллеги, было предложение, чтобы лондонские банки выкупили акции бразильского правительства в «Банку». Лайонел наотрез отказался от этого предложения, заявив, что, «если национальный банк будет принадлежать иностранцам», такой шаг окажется весьма непопулярным в Бразилии. Как бы там ни было, от операции пришлось отказаться из-за временного эмбарго Английского Банка на иностранные займы. А три года спустя — после размолвки между Бразилией и Великобританией из-за допуска Германии в Лигу Наций — бразильское правительство приняло решение занять деньги на Уолл-стрит. Тем не менее Лондонский дом продолжал руководить планом поддержки кофе. В 1924 г. контроль был передан правительству штата Сан-Паулу, а в 1927 г., когда Бразилия вернулась к золотому стандарту, Лондонский дом возобновил ведущую роль в выпусках федеральных бразильских облигаций. Генри Линч, агент Ротшильдов в Бразилии, весь указанный период времени оставался ключевой фигурой в финансах этой страны. В Чили стабильность государственных финансов также была тесно связана с основной статьей экспорта — нитратами, которые применялись в производстве удобрений и взрывчатых веществ.

В дополнение к этим традиционным операциям на рынке облигаций Ротшильды сохраняли свои довоенные интересы в добывающей промышленности. Их влияние как крупнейших акционеров в «Рио-Тинто» еще больше возросло, когда компания, помимо меди и пирита, занялась производством серы, обработкой шлака и производством кремнегеля. Географический охват расширился с Испании до Бельгии, Родезии, Северной и Южной Америки. Ведущие члены правления — например, лорд Милнер, сэр Артур Стил-Мейтленд (директор-распорядитель компании в 1920 г.) и сэр Окленд Геддес, в 1925 г. сменивший Мейтленда на посту председателя, работали в тесном сотрудничестве с Нью-Кортом, когда компания пыталась наладить связи с неустойчивыми рынками сырья. В Южной Африке Лондонский и Парижский дома оставались крупнейшими акционерами «Де Бирс», хотя управление компанией все больше осуществляла «Англо-американская корпорация» Эрнеста Оппенгеймера, основанная в 1917 г., которая приобрела больший пакет акций, нежели Ротшильды. Единственным обратным примером служит Испания, где в 1929 г. национализировали Альмаденское месторождение; но оно еще до Первой мировой войны перестало служить крупным источником дохода.

Такой объем операций едва ли свидетельствует о застое. Привычные для Ротшильдов брокерские компании — «Казнев», «Месселс», «Панмер Гордон» и «Себагс» — не простаивали; много дел оставалось и у юристов компании. Трудность заключалась в том, что рентабельность не всегда соответствовала размаху. В 1929–1932 гг., когда мировая экономика погрузилась в глубокую дефляцию и цены, производство и занятость падали в беспрецедентных масштабах, больше других оказались затронуты именно те области, в которых были заняты Ротшильды.

Конечно, можно возразить, что этот величайший кризис капиталистической системы был вызван «структурными» факторами, которые находились за пределами влияния как банкиров, так и политиков. Наследием Первой мировой войны стали избыточное производство и перекошенность рынков многих главных сырьевых сельскохозяйственных и промышленных продуктов. Однако несомненно, что кризис во многом усугубили и продлили ошибки в денежно-кредитной политике — в сочетании с невероятно запутанным клубком международных военных долгов и обязательств по репарациям. В начале 1920-х гг. слишком много стран стремились избежать трудного политического выбора, столкнувшись с избыточным государственным дефицитом и финансируя его с помощью печатного станка; результатами становились инфляция и гиперинфляция, а за ними — финансовая нестабильность, поскольку инвесторы (особенно держатели облигаций) требовали повышения доходности, чтобы компенсировать риск от инфляции. Одним из государств, которые переживали высокую послевоенную инфляцию, была Австрия. После войны Венский дом приложил руку к стабилизации нового шиллинга, ослабив действия таких сторонников инфляции, как финансист и промышленник Камилио Кастильоне; но, судя по всему, как практически во всех центральноевропейских банках в 1920-х гг., после инфляции на балансе Венского дома скопилось много депозитов, но ощущалась нехватка резервов. Начиная с середины 1920-х гг. преобладающей ошибкой банка была фиксация неустойчивых обменных курсов в то время, когда отдельные государства тщетно стремились имитировать систему золотого стандарта, существовавшую до 1914 г., игнорируя отсутствие многих жизненно важных предпосылок прежнего успеха такой системы. В результате, особенно после 1929 г., политики стремились сбалансировать бюджеты и ужесточить денежную политику в тисках рецессии, подчинявшей все остальные политические средства поддержанию золотого эквивалента.

Несомненно, такой ошибки не избежали и Ротшильды, хотя она была настолько распространенной, что представляла почти всемирную общепринятую точку зрения. Возможно, свою роль сыграло и прежнее значение Лондонского дома на международном рынке золота. Когда отменили введенный в годы войны запрет на экспорт золота из Лондона, «Н. М. Ротшильд» взял на себя роль посредника между рынком золота и серебра и Английским Банком, которому южноафриканские добывающие компании согласились поставлять все свое золото (примерно половину всей мировой добычи). По заведенной традиции «Н. М. Ротшильд» выплачивал производителям авансом по 3 фунта 17 шиллингов 9 пенсов за стандартную унцию по получении очищенного золота, а затем продавал его «по лучшей возможной цене, предоставляя лондонскому рынку и золотым брокерам возможность принять участие в торгах», объединяя прибыль в общий фонд и переводя ее на рудники каждые полгода. Так образовалась так называемая «фиксированная цена», в то время как во всем мире рыночная цена на золото устанавливалась в 11 утра каждый день, начиная с 12 сентября 1919 г., после аукциона, который проводился в Нью-Корте. Выбор места отражал двойную роль Лондонского дома: они выступали и как аффинажное предприятие, и как агенты южноафриканских производителей (крупнейший продавец). Таким образом, после войны Лондонский дом играл центральную роль в стабилизации индийской и британской валюты.

И все же трудно поверить, что Ротшильды поддерживали воссозданный золотовалютный стандарт только поэтому. В конечном счете они любили золото по той же причине, по какой золото любили все остальные обитатели Сити: они боялись, что, если установят плавающий курс фунта, Лондон безвозвратно передаст свою центральную роль мировой финансовой столицы Нью-Йорку. Их вера в золотой стандарт не была бездумной: в 1931 г. Уолтер заявлял — и не без оснований, — что падение данной системы в годы Великой депрессии «не имело ничего общего с достоинствами и недостатками капитализма или социализма, но… вызвано скупостью [отдельных] стран по отношению к золоту. Тем самым они преуспели лишь в одном: повредили собственной торговле, изымая средство товарообмена у остального мира». Вполне справедливое замечание: самая большая разница между золотым стандартом, существовавшим до 1914 г., и золотовалютным стандартом 1920-х гг. заключалась в том, что два самых крупных игрока — Соединенные Штаты и Франция — нарушали правила, «консервируя» дополнения к своим резервам, чтобы избежать инфляции на внутреннем рынке. Без сотрудничества центральных банков такая система была нежизнеспособной.

По сравнению с Великобританией Франция допускала компромисс. Пока французские налогоплательщики по-прежнему верили, что бюджет можно сбалансировать с помощью репараций, которые немцы решительно настроились не платить, не было возможности восстановить обменный курс франка на довоенном уровне. Более того, лишь после продолжительных дебатов в 1928 г. был взят курс на восстановление франка в размере 20 % от его прежней ценности на внешнем рынке. Против такого компромисса горячо, но тщетно возражал Эдуард в качестве одного из 12 управляющих Банком Франции. Летом 1924 г. он открыто критиковал правительство «Левого картеля», возглавляемое Эдуаром Эррио, за уступки бастующим рабочим-железнодорожникам, которые он считал слабостью, — важное предубеждение со стороны банкирского дома «Братья де Ротшильд» как мажоритарного акционера Северной железной дороги. В начале следующего года, когда франк стремительно обесценивался, Эдуард возглавил делегацию Банка Франции для обсуждения валютного вопроса с Эррио. Хотя Эдуард тактично возложил часть вины за слабость франка на «клерикальных правых и коммунистов-экстремистов», он также критиковал избыточные нормы оплаты труда в государственном секторе и призывал для сбалансирования бюджета к коалиции правительства «Левого картеля» с более правым «Национальным блоком», на смену которому пришел «Левый картель». Однако назначение Эмиля Моро управляющим Банком Франции в июне 1926 г. ослабило влияние Ротшильдов. В то время как Эдуард по-прежнему мечтал о возвращении довоенного паритета, Моро более реалистично отстаивал стабилизацию при курсе, более приближенном к существующему. Весной следующего года разногласия подошли вплотную к открытому конфликту. Эдуард имел влиятельного сторонника в лице промышленника Франсуа де Венделя, а также рычаг давления, поскольку в 1927 г. правительство Франции хотело занять деньги в Лондоне. Однако в политическом смысле он хотел невозможного. Даже новое правительство, возглавляемое Пуанкаре и наделенное полномочиями сбалансировать бюджет своей властью, могло всего лишь привязать франк к доллару по курсу 25,52. При Пуанкаре трехпроцентные рентные бумаги выросли с 48,25 до 67,70 франка; влияние же Ротшильдов, наоборот, снизилось.

Положение Эдуарда отнюдь не укрепляла пестрая политическая карьера его кузена Мориса (второго сына Эдмонда). В 1919 г. Мориса избрали в палату депутатов от Национального блока Клемансо по избирательному округу Верхние Пиренеи. С самого начала Морис опирался на поддержку семьи, поместив на предвыборные плакаты лозунг «Моя платформа — моя фамилия», и, чтобы заручиться голосами клерикалов, бесстыдно уверял духовенство в Лурде, что «организует специальные поезда для паломников, а по политическим и религиозным вопросам [добьется] свободы преподавания в религиозных школах [и] вернет учительниц-монахинь». Приходским священникам он внушал, что «правительства ничего не могут сделать без его семьи. Ротшильды, благодаря их банкам, — реальное министерство финансов, такое, без которого мы не можем обойтись». Хотя его тактика приносила плоды в 1919 г., через пять лет подобные приемы не избавили его от поражения со стороны «Левого картеля» Эррио. Неустрашимый Морис сменил политическую линию, приняв приглашение от владельца социалистической газеты Луи Клюзеля баллотироваться на промежуточных выборах от избирательного округа Верхние Альпы. Он победил; но на сей раз методы его избирательной кампании были опротестованы. В докладе, представленном в палату депутатов, его обвиняли в том, что он растратил 1,6 млн франков (около 15 тысяч ф. ст.), чтобы обеспечить себе победу, заплатив в одном маленьком городке 5 тысяч франков за форму для местной пожарной бригады, и даже разослал отдельным избирателям 200 писем, в каждое из которых было вложено по 20 франков. Требование аннулировать результаты выборов не прошло лишь чудом (при 178 голосах за и 180 против). Но позже, когда комиссия по расследованию пришла к выводу, что вклады Мориса были по сути благотворительными и потому законными, ее доклад был опротестован подавляющим большинством голосов (209 против 86). Выборы пришлось проводить заново, и, хотя Морис победил (как и позже, в апреле 1928 г.), дело не способствовало укреплению его доброго имени — и косвенно репутации всей его семьи. Коррумпированные парламенты и аккумулирующие золото центральные банки несут по крайней мере часть вины за мировой кризис 1929–1932 гг.; французские Ротшильды имели представительство и в тех и в других.

Катастрофа

По традиции днем начала Великой депрессии принято считать «черный четверг» на Уолл-стрит — 24 октября 1929 г., хотя подобное заключение немного неточно. На самом деле признаки снижения экономической активности в Европе ощущались к тому времени уже больше года. С другой стороны, трудно переоценить прямое воздействие беспрецедентного краха американской фондовой биржи, когда в течение месяца из всей массы ценных бумаг стоимостью 80 млрд долларов обесценились бумаги на 30 млрд долларов, а индекс Доу-Джонса с пика в 381 в сентябре 1929 г. упал до самой низшей точки — 50 — в мае 1932 г. Такая дефляция цен на активы вела к огромным оттокам американского капитала из Европы. Это, в свою очередь, вело к общему сокращению денежной массы, что еще усугубляли центральные банки и правительства, которые цеплялись за свои золотовалютные стандарты. Одни повышали процентные ставки; другие урезали государственные расходы или повышали налоги; третьи повышали тарифы в попытке сократить импорт. Главным эффектом такой политики стал невиданный рост безработицы. Компании увольняли рабочих, инвесторы держались наличности, потребители туже затягивали пояса, а международная торговля иссякала. Это, в свою очередь, порождало политическую реакцию — иногда бурную — против всего комплекса учреждений, которые, как казалось, были во всем виноваты.

Для Ротшильдов первый большой кризис эпохи Великой депрессии наступил в Бразилии. Когда из-за всемирной дефляции цены на сырье еще больше снизились, правительство страны в очередной раз обратилось за помощью к Лондонскому дому. Снабдив Стефани и Пейлина уже знакомым списком условий, в феврале 1930 г. их отправили в Рио, но переговоры о займе пришлось прервать из-за переворота Жетулиу Варгаса — он стал одним из первых среди многих переходов к диктатуре, наступление которых ускорила депрессия. На следующий год министерство финансов Великобритании послало в Бразилию Отто Нимейера в надежде навязать новому правительству какой-либо стабилизационный пакет, но в сентябре Варгас приостановил платежи по иностранным долгам, следуя прецедентам, созданным в 1898 и 1914 гг. Теперь самое большее, что можно было сделать, — попытаться договориться о какой-либо реструктуризации. В марте 1932 г., после долгих совещаний с Советом иностранных держателей облигаций, с Варгасом было достигнуто соглашение, в котором оговаривалось льготное отношение к старейшим и самым надежно обеспеченным займам. Однако лишь в 1934 г. удалось добиться полной реструктуризации бразильского долга с главными зарубежными банками (Ротшильдами, «Париба» и «Диллон Рид»). После выпуска новых облигаций правительство в 1932–1937 гг. сумело выплачивать около 6–8 млн ф. ст. ежегодно, хотя все «стерлинговые» облигации удалось погасить только в 1962 г. Такая же история произошла и в Чили, где в 1931 г. основали новую «Компанию по добыче селитры» («Ла Компания де Селитре де Чиле», КОСАЧ), чтобы усовершенствовать добычу нитратов на основе займа на 2 млн ф. ст., выпущенного совместно банкирским домом «Н. М. Ротшильд», Бэрингами, Шрёдерами и «Морган, Гренфелл». План был обречен на провал, поскольку экспорт продолжал падать. В январе 1933 г. компания КОСАЧ была ликвидирована, и правительство объявило мораторий на обслуживание долга. Лишь через 20 лет удалось достичь соглашения между держателями облигаций и новой «Чилийской корпорацией по продаже нитратов и йода».

Однако самый тяжкий удар ждал компанию в Европе. 11 мая 1931 г. руководство «Кредитанштальта» показало австрийскому правительству ежегодный баланс банка за 1930 г., который «Кредитанштальт» должен был опубликовать через несколько дней. Вскрылись убытки на 140 млн шиллингов (около 4 млн ф. ст.), по сравнению с оплаченным капиталом в размере 125 млн шиллингов. Учитывая, что баланс банка равнялся всем расходам центрального правительства, цифры были устрашающими; а поскольку им было уже четыре месяца, истинные потери, вероятно, приближались к 160 млн шиллингов. По австрийским законам, банк, чьи убытки превышали половину его капитала, не имел иного выхода, кроме одного: прекратить работу. Поэтому будущее Венского дома, который держал около 16,7 млн шиллингов от капитала «Кредитанштальта», рисовалось в мрачных тонах. Не лучшими были перспективы и для 130 зарубежных банков (в том числе «Братьев де Ротшильд»), которые отвечали более чем за треть денежных обязательств данного банка. Однако австрийское правительство боялось, что крах «Кредитанштальта» погубит от 60 до 80 % австрийской промышленности (цифры преувеличены — с точки зрения капитала пострадали бы не более 14 % австрийских компаний с ограниченной ответственностью). Кроме того, указывалось, что большинство убытков объясняются слиянием с «Боденкредитанштальтом», на чем настояло само правительство. Соответственно, решено было пополнить капитал «Кредитанштальта» на 100 млн шиллингов в обмен на пакет в 33 % его акций. В пакет мер по оказанию помощи вошла ссуда, по которой Парижский дом предоставлял «Кредитанштальту» еще 136 млн франков на 6 лет.

Однако принятых мер оказалось недостаточно для того, чтобы избежать финансовой паники, которая быстро перекинулась из Вены в Венгрию, Германию и на всю европейскую экономику. Национальный банк делал все, что мог, чтобы сохранить ликвидность австрийской банковской системы, учитывая векселя, однако не спешил поднимать учетную ставку, и доверие общества к банкам стремительно падало. Воспоминания о гиперинфляции десятилетней давности приводили австрийцев к выводу, что шиллинг вскоре последует по пути кроны, которая была до него. Все бросились скупать иностранную валюту и товары. Из-за дипломатических осложнений понадобилось три недели, чтобы организовать заем в 3 млн ф. ст. для Национального банка со стороны Банка международных расчетов, а когда эти деньги были потрачены, Австрии пришлось полагаться на краткосрочный заем в 4,3 млн ф. ст., предоставленный Английским Банком. В июле такой же кризис поразил «Дармштедтер банк» и Национальный банк Германии. В сентябре спрос на золото в обмен на фунты стал непосильным для Английского Банка, и банк отказался продавать золото. Закончилось короткое возвращение фунта к золотому стандарту.

Таким образом, кризис «Кредитанштальта» быстро перерос в общий крах послевоенной денежной системы. С точки зрения Ротшильдов, он знаменовал собой окончательный разрыв между Венским и Лондонским домами. Когда Лайонел стал председателем Австрийского банковского комитета, поспешно созданного для представления интересов зарубежных вкладчиков и акционеров, он заявил, что вкладывать больше денег в еще кровоточащий банк было бы «нецелесообразно». Учитывая тесные связи между «Кредитанштальтом» и Венским домом, подобное заявление равнялось отказу выручить Луиса. В 1933 г. парижские Ротшильды склонялись к такой же точке зрения. Эдмонд писал Эдуарду, что «опасно» даже смотреть на счета Венского дома, «потому что это подразумевает участие или поддержку со стороны Парижского дома». Его довод доказывает, что воспоминания о 1848 г. были еще живы: «То, что сейчас происходит с Венским домом, нас не касается. Мы предоставили средства, возместить их — вопрос чести для Вены… Вопрос чести в наших семьях всегда был первостепенным… Достаточно вспомнить продажу столового серебра [в 1848 г.]. Венский дом — не наше дело, и, по сути, как один из глав Парижского дома, я не желаю давать им денег, ни пенни больше».

По крайней мере, Эдмонд не имел желания «продавать столовое серебро» во второй раз. Поэтому у Луиса оставался единственный выход: снова обратиться к правительству Австрии. В сентябре 1933 г. он наконец прекратил свое участие в «Кредитанштальте», который в результате стал государственным предприятием, вобрав в себя «Венский банк» и часть «Нидеростеррайхише-эскомте-гезельшафт».

Почти не приходится сомневаться в том, что кризис «Кредитанштальта» стал самым серьезным ударом по положению Ротшильдов после Первой мировой войны; он повредил капиталу всех трех домов. И все же стоит добавить, что влияние краха 1929–1931 гг. могло быть хуже. Ротшильдам повезло и в том, что они не так активно участвовали в делах шведского финансиста Ивана Крюгера, чья финансовая империя была буквально основана на спичках. В 1929 г. Лондонский дом, объединив силы с бостонским банком «Ли, Хиггинсон и Ко», выпустил для Крюгера акций на общую сумму в 10 млн долларов. Три года спустя швед покончил с собой, и его империя рухнула, похоронив под своими развалинами «Ли, Хиггинсон и Ко».

Дома Ротшильдов хотя бы пережили падение. Того же нельзя сказать о банке, который в 1920 г. приобрели Макс фон Гольдшмидт-Ротшильд и его сыновья Альберт и Эрих. «Гольдшмидт-Ротшильд и Ко» (бывший «А. Фалькенбергер») в 1932 г. был передан обществу «Рейхскредит-гезельшафт», став одной из меньших жертв банковского кризиса в Германии.

В таких обстоятельствах не слишком удивительно, что Лондонский дом стремился увеличить свое участие в «домашних» корпоративных финансах, тем более что после обесценивания 1931 г. британская экономика переживала скромное, но устойчивое восстановление. До 1914 г. банк «Н. М. Ротшильд» неохотно участвовал в экономике Великобритании; лишь в 1928 г. все изменилось, и банк — совместно с Бэрингами и Шрёдерами — выпустил облигации для различных лондонских компаний подземной железной дороги. Два года спустя «Лондон нэшнл проперти Ко» с помощью Ротшильдов собрала 2 млн ф. ст. на финансирование покупки здания «Шелл-Мекс хаус» на Странде, которое она затем сдала Транспортно-торговой компании «Шелл». Через год Филип Хилл убедил владельцев сети универсальных магазинов «Вулвортс» выпустить с помощью Нью-Корта акций на 9,36 млн ф. ст. В число первых корпоративных клиентов вошла и пивоваренная компания «Чаррингтон и Ко».

Банк, который на протяжении более столетия занимался почти исключительно зарубежными операциями, начал игру на чужом поле. Болезни роста были неизбежны. Известие о выпуске акций «Лондон нэшнл проперти» просочилось в прессу, из-за чего возникла безобразная ссора между Стефани и редактором «Файнэншл таймс», которого Стефани обвинил в «собирании слухов в железнодорожных туалетах». Хотя акции «Вулвортс» разошлись с большим превышением подписки, выпуск едва не потерпел крах из-за мелкой паники в Сити на выходных перед тем, как списки закрылись. Хотя еще не были разосланы все извещения о принятии оферты, утром в понедельник начали поступать отказы, сделанные в последнюю минуту. Персоналу пришлось работать всю ночь за закрытыми дверями, дополняя и рассылая извещения о принятии оферты до того, как другие подписчики отказывались от акций. Конечно, по сравнению с Парижским домом, который много вкладывал в железнодорожные и электрические компании, Лондонский дом оставался мелким игроком в мире внутренних корпоративных финансов. Но он сделал важный шаг в том направлении, которое оказалось существенным для его восстановления после 1945 г.

Поэтому не следует преувеличивать степень относительного упадка Ротшильдов в период между двумя мировыми войнами. Поколение Ротшильдов, выросшее в те годы, не замечало угасания семейного благосостояния; более того, нравы предыдущего столетия сохранялись, как будто законсервированные. У Ги и его сестры Жаклин было у каждого по няне-англичанке, хотя две няни настолько не выносили друг друга, что отказывались даже обедать вместе. Таким образом, дети росли в странной изоляции не только от собственных родителей, с которыми они обедали один раз в неделю, но и друг от друга. Они были изолированы и от внешнего мира. В школьные годы Ги возил в лицей и обратно один из шоферов его отца; дополнительную защиту обеспечивал лакей. Почти все время он проводил не в Париже, а в одной из загородных резиденций семьи. Каждый год вся семья переезжала из Ферьера (где жила с ноября по январь) в Канны (где проводила февраль или март), а затем в Шантийи (куда приезжали на Пасху и с июля по сентябрь). И Эдмонд в юности жил или в доме, который его отец снимал на Кенсингтон-Пэлас-Гарденс, 18, или в имении размером в 2500 акров в Эксбери (графство Гемпшир). Здесь и в других обширных семейных поместьях их родители проводили досуг почти так же, как делали до них их деды. В то время как Лайонел удовлетворял в Эксбери свою страсть к садоводству с помощью многочисленных садовников (до 400!), Эдуард посещал любимые скачки в Шантийи. Ноэми, жена Мориса, шла в ногу со временем: она построила спортивный комплекс в Савойских Альпах, в Межеве. Получив возможность распоряжаться деньгами, молодые Ротшильды без всякого стеснения принимались их тратить. Для Ги 1930-е гг. означали гольф, американские машины, танцы в Биаррице и игру в баккара в Довиле. Филипп построил себе приморскую виллу в Аркашоне, где можно было без помех развлекать чужих жен. Он активно помогал своему отцу проматывать деньги, построив собственный театр на улице Пигаль (место было подходящим, так как пользовалось дурной репутацией).

И все же признаки увядания не заставили себя ждать. В 1922 г., после смерти Алисы, незамужней сестры Фердинанда, Джимми довольно неожиданно унаследовал Уоддесдон; но когда в июле 1939 г. там гостил Гарольд Николсон, имение не произвело на него особого впечатления (как он жаловался Вите Саквиль-Уэст): «Здесь вряд ли что-либо изменилось со времен старого барона [Фердинанда]. Чудесные картины и севрский фарфор, но ужасный вкус. Джимми ничего не хочет менять, и в туалетах до сих пор ручки, которые надо вытягивать вверх, вместо цепочек, которые надо дергать вниз. В спальнях нет водопровода, и хотя еда, напитки и цветы роскошны, жизнь там в самом деле менее удобна, чем в нашей грязи в Уилде».

Был ли то просто эстетический консерватизм или семье были уже не по карману огромные текущие расходы на содержание больших домов? Конечно, от некоторых старых домов пришлось отказаться. После войны поместье Холтон продали Королевским ВВС за 112 тысяч ф. ст., Астон-Клинтон превратили в отель, а в Ганнерсбери устроили общественный парк. Расстались бы и с Трингом, если бы удалось убедить Музей естественной истории принять поместье в дар. В 1929 г. снесли первый дом Ротшильдов в Вест-Энде по адресу: улица Пикадилли, 107, чтобы освободить место для бальной залы отеля; девять лет спустя, когда продлевали Керзон-стрит, такая же участь постигла величественный дом Альфреда по адресу: Симор-Плейс, 1. Семья отказалась от аренды дома 148 по Пикадилли, а его содержимое в 1937 г. продали с аукциона. Французские Ротшильды также расстались с тремя объектами недвижимости. Пожалуй, самым горестным символом времени стало решение Уолтера продать почти всю коллекцию чучел птиц из Тринга (кроме 200 страусов, нанду и казуаров) американскому Музею естественной истории за 225 тысяч долларов (меньше доллара за экспонат).

В 1935 г. в «Джуиш кроникл» осмелились предположить (возможно, с налетом облегчения), что «зенит Ротшильдов миновал»: «Забрезжил век рационализации, многочисленных магазинов, химикатов и нефти… влияние прежних правящих семей уже не безусловно». Когда-то грандиозным образом жизни Ротшильдов восхищались — ворчливо, но с почтением. Теперь, в стесненных обстоятельствах 1930-х гг., их образ жизни стал казаться немного нелепым. Доказательством служат два распространенных анекдота о Лайонеле. «Ни в одном парке, каким бы маленьким он ни был, — якобы сказал он в речи на собрании Садоводческого общества Сити, — не должно быть меньше двух акров лесного массива». Увидев ящик со столовым серебром (которое предназначалось в подарок на свадьбу кому-то из служащих), он был озадачен. «Что же тут хорошего? — якобы воскликнул он. — Вы не сможете принимать к ужину больше двенадцати человек». В сюрреалистическом романе Альбера Коэна «Проглот» можно найти такие же анекдоты о роскошных купальных привычках французских Ротшильдов и их диете, куда входило пюре из жемчуга. Даже такой сочувствующий писатель, как Сесил Рот, угадывал намеки на спад. Его книгу «Великолепные Ротшильды» (1938) можно считать эпитафией не только третьему и четвертому поколениям (последний представитель которого умер совсем недавно), но и былому величию семьи: «Все прошло… Это был другой мир».

В свете всего вышесказанного, наверное, понятно, что самые интеллектуально одаренные представители следующего поколения мужчин из семьи Ротшильд отвернулись от семейного бизнеса. Тем самым они отчасти высказывали вотум недоверия профессии банкира, что понятно, учитывая «отмирающий, скучный, довольно болезненный» вид Сити в 1930-е гг. Однако Виктор, например, мог принять такое решение под влиянием друзей по кембриджскому философскому клубу «Апостолы», Энтони Бланта и Гая Бёрджесса, которые враждебно относились к капитализму как таковому. Много лет спустя пойдут слухи о дружбе Виктора с «кембриджскими шпионами». Кульминацией стало ложное утверждение, что он-то и был пятым в «Кембриджской пятерке» (последним, до тех пор неизвестным советским «кротом» в британской секретной службе). Его отношения с Блантом и Бёрджессом после того, как обоих завербовал НКВД, оставались достаточно близкими, чтобы допустить подобные утверждения. Во время войны Блант и Бёрджесс не только снимали его дом на Бентинк-стрит; именно Виктор в августе 1940 г. рекомендовал Бланта в МИ-5 (меньше чем через год после того, как его отчислили с разведывательного курса в Кемберли из-за его марксистских убеждений). А в Париже в 1944 г. Виктор поддерживал Кима Филби, утверждавшего, что Советам следовало передать особо важные дешифрованные сообщения «Ультра». И все же, судя по всему, Ротшильд в то время ничего не знал об измене своих друзей. Хотя в 1930-е — 1940-е гг. он был несомненно левоцентристом по своим убеждениям, Виктор находил коммунизм «скучным», как он признался Кейнсу, еще одному члену философского клуба «Апостолы», принадлежавшему к более старшему поколению. (Кстати, Виктор не был и гомосексуалистом, как Блант и Бёрджесс, благодаря чему, в числе прочего, они привлекли внимание русских.) В 1962 г., узнав, наконец, что Филби — коммунист, он без колебаний передал сведения о нем своим бывшим коллегам по МИ-5.

Во всяком случае, решение Виктора держаться в стороне от финансов пробило в компании брешь, которую в силу молодости не могли заполнить его кузены. После ничем не примечательной карьеры в Кембридже Эдмунд, старший из двоих сыновей Лайонела, в октябре 1937 г. отправился в кругосветное путешествие, которое он завершил лишь в мае 1939 г. Хотя во время путешествия он навестил ряд важных агентов Ротшильдов (например, в Бразилии и Чили), было совсем не очевидно, что финансы — его призвание.

В то же время и Французский дом потерял партнера, хотя при совсем иных обстоятельствах. Смерть Эдмонда в 1934 г. за одну ночь перевернула политическое равновесие на улице Лаффита. Из-за того что старший сын Эдмонда, Джимми, передал свою долю отцу, его брату Морису — независимому политику — предстояло унаследовать примерно треть капитала компании, не говоря уже о половине 33 %-ного пакета Эдмонда в замке Лафит. Возможно, из-за его политической деятельности, а может быть, из-за его участия в имеющей сомнительную репутацию компании по недвижимости, кузены Мориса, Эдуард и Роберт, решили выкупить его долю. Однако Морис отказался действовать тихо. После того как три партнера не достигли соглашения по нерентабельной марокканской компании, в которую банкирский дом «Братья де Ротшильд» вложил 80 млн франков, Морис подал в суд, приводя в свою пользу условие, выдвинутое Джеймсом, «чтобы три ветви семьи, происходящие от него, всегда имели представительство». Договориться о выкупе его доли удалось лишь в сентябре 1939 г., после арбитражного суда. Впрочем, последующие события поставили под сомнение разумность такого раздела ресурсов французской ветви семьи. Однако в то время казалось, что Морисом можно пренебречь, особенно после того, как в банк пришел Ги. Как бы там ни было, все больше и больше повседневных дел Парижского дома и его обширной деловой империи поручали чужакам, особенно бывшему государственному служащему и министру общественных работ Рене Майеру.

Наводнение

Величайшая ирония судьбы состоит в том, что именно во время их величайшей слабости получил наибольшее распространение миф о власти Ротшильдов. Взлетевшие к власти на волне Великой депрессии, и левые и правые радикалы во Франции, Германии и Австрии подвергали семью беспрецедентным нападкам. Конечно, Ротшильдам было не привыкать к подобной критике с обеих концов политического спектра: они уже больше ста лет привлекали к себе всеобщее внимание. Новым стало то, что риторика впервые переходила в конкретные действия.

Во Франции враждебность к Ротшильдам во многом оживили события 1934 г. Самоубийство мелкого мошенника Ставиского в январе положило начало еще одному финансовому скандалу, которые стали характерной чертой Третьей республики. Через месяц — отчасти как следствие неумелых попыток правительства добраться до сути аферы — произошла попытка правого переворота, произведенная свободной коалицией «лиг», варьировавшихся от довольно старой группы «Аксьон франсез» Шарля Морраса до более «молодежной» группы «Огненные кресты», ассоциации ветеранов, возглавляемой полковником Франсуа де ла Роком. Хотя попытка провалилась, правительство Эдуара Даладье вынуждено было уйти в отставку. Позже в том же году, на ежегодном конгрессе Радикальной партии, Даладье разразился тирадой против «двухсот семей», которых он называл «хозяевами французской экономики и, следовательно, французской политики». «Есть силы, — угрожающе добавил он, — которые не должно терпеть демократическое государство». Намек раздули год спустя в коммунистической газете «Юманите», где проводились связи между Ротшильдами и ла Роком. На самом деле ла Рок получал деньги от промышленника Эрнеста Мерсье, да и Роберт де Ротшильд не возражал против того, чтобы его видели рядом с Роком в синагоге на улице Виктуар 14 июня 1936 г. Но практически все остальные правые силы Франции — в том числе такие литераторы, как Селин и Пьер Гаксотт, редактор еженедельника «Же сюи парту» («Я — повсюду»), — были антисемитскими. В январе 1939 г. журнал Морраса «Аксьон франсез» обвинил Ротшильдов в том, что они провоцируют войну между Францией и Германией, защищая немецких евреев.

Однако первая возможность воплотить угрозы в жизнь появилась у левых. В 1936 г. радикалы, социалисты и коммунисты объединились, образовав правительство Народного фронта, которое, среди прочего, обещало добиться «освобождения государства из тисков финансового феодализма, учредив суверенитет государства над Банком Франции, распустив его совет директоров». Роберт справедливо предвидел «трудные дни, недели, месяцы, так как все небеса — внутренние, финансовые и внешние — ужасно черны». Придя к власти, Народный фронт достиг гораздо меньших результатов, чем надеялись его самые радикальные сторонники. Правда, новое правительство стремилось разбавить власть «двухсот семей», дав Банку Франции новый совет, в котором акционеров перевешивали «эксперты». Но Народный фронт не национализировал Банк Франции. Даже окончание концессий на семь главных железнодорожных линий для частных компаний едва ли можно назвать конфискацией. Когда государство взяло под контроль Северную железную дорогу, «Компани дю нор» не прекратила свое существование; наоборот, она получила взамен 270 тысяч акций в новом «Национальном обществе железных дорог», гарантированные ежегодные проценты по его доходам и место в правлении. Можно утверждать, что, отчасти благодаря невыгодной сделке Рене Майера, компании в целом вышли из операции с прибылью, поскольку государство приняло на себя долги на общую сумму в 6 млрд франков, в то время как компаниям удалось сохранить активы, не имеющие отношения к железным дорогам.

В 1933 г. в Германии к власти пришла гораздо более безжалостная коалиция во главе с Национал-социалистической немецкой рабочей партией (НСДАП). Враждебность к Ротшильдам была свойственна нацистской пропаганде с самого ее зарождения, несмотря на то что Франкфуртский дом был ликвидирован, когда Гитлеру не исполнилось и 12 лет. Вскоре эта враждебность вылилась в действия. Сначала нападки были по большей части символическими: в декабре 1933 г. Ротшильдаллее во Франкфурте была переименована в Каролингераллее, а с Луизенплац и Матильденштрассе сняли памятные таблички в честь членов семьи. Однако в апреле 1938 г. вступило в силу «Постановление о регистрации еврейских активов», и имущество Ротшильдов попало под прямой удар. После спланированных антисемитских демонстраций в ноябре следующего года («Хрустальная ночь») почти все многочисленные благотворительные и образовательные фонды Ротшильдов — их было около 20 — распустили, за исключением зубоврачебной клиники «Каролинум», которая перешла в подчинение Франкфуртского университета. Самый крупный из этих фондов, «Фонд барона Вильгельма Карла фон Ротшильда», был «ариизирован» под давлением городских властей, поэтому отовсюду вычеркнули ссылки на его основателя. В то же время Ассоциация немецких евреев вынуждена была продать муниципалитету Франкфурта педиатрическую больницу имени Матильды фон Ротшильд, фонд Георгины Сары фон Ротшильд в помощь больным иностранным евреям и резиденцию Ротшильдов на Гроссер-Вольграбен, 26. Кроме того, гестапо конфисковало санаторий А. М. фон Ротшильда для легочных больных в Шварцвальде. По крайней мере еще четыре учреждения, основанные Ротшильдами, постигла та же участь.

Частную собственность тех немногочисленных членов семьи, которые еще оставались в Германии, экспроприировали теми же методами, хотя на самом деле к 1938 г. у них почти ничего не осталось. До начала конфискации сыновья Макса фон Гольдшмидта-Ротшильда Альберт, Рудольф и Эрих продали семейные дома в Грюнебурге и Кёнигштайне и предпочли эмигрировать (Альберт в 1941 г. покончил с собой в Швейцарии, столкнувшись с угрозой высылки). Но Максимилиан, которому исполнилось уже 95 лет, был слишком стар для переезда. Он остался в доме с садом на Бокенгеймер-Ландштрассе, который двоюродный дед его жены Амшель приобрел свыше ста лет назад. Точнее, ему оставили одну комнату в доме. Как будто сбылся самый страшный кошмар Амшеля, который преследовал его еще в 1815 г., когда он впервые спал на «свежем воздухе» в саду. Максимилиан вынужден был продать участок городу Франкфурту всего за 610 тысяч рейхсмарок (минус налог). После «Хрустальной ночи» его вынудили также продать городу свою коллекцию произведений искусства за 2,3 млн рейхсмарок (снова за вычетом налога) и пожертвовать еще 25 % остающихся у него активов рейху в качестве «компенсации» (метод, свойственный Герингу, когда евреев заставляли платить за ущерб, причиненный имуществу из-за вандализма нацистов). В 1940 г., когда Максимилиан умер, его оставшееся имущество было конфисковано. Таким образом, пять лет спустя, когда бомбардировки союзников уничтожили не только дом, где он провел свои последние дни, но и старую контору на Фаргассе и старый Stammhaus на Бёрнештрассе, с лица земли исчезли остатки того, что уже не принадлежало Ротшильдам. «Псевдозаконное» вычеркивание Ротшильдов из памяти их родного города на несколько лет предшествовало частичному физическому уничтожению.