Книга: Приходские повести: рассказы о духовной жизни

Назад: Васятка, или Конец подземной Москвы (Рассказ)

Дальше: Голос (Рассказ)

Нелюдь (Рассказ)

Церковь Казанской иконы Божией матери. Волгоград. Автор фото неизвестен.

Колокольня Никольского собора. Калязин. Автор фото неизвестен.

Пора бы уже книгу в пятьсот страниц написать о гордости мытаря и смирении фарисея. Потому что живем шиворот-навыворот. Но какая у мытаря гордость, когда во всех богослужебных текстах о мытаревом смирении говорится? Мытарь для других людей – нелюдь. Его перевоспитывать надо, срочно и непременно. Благотворно на него влиять. На то есть всякие матушки и батюшки. Чтобы – свой собственный нелюдь, ни в коем случае не чужой. Чтобы всякие матушки и батюшки в словесное озеро канули, наподобие русалок. Да кто они и есть? Вон болотного царя, водяного, нет. Был отец Игнатий, один на всю Россию, да и тот прихварывает. А нелюдя любить надо. Как человеку нелюдя полюбить – как в сказке. Красавица и чудовище; ты не бойся. Но оборотень всегда бежит в свой очарованный лес. Оберет человека и убежит. А ты, человек, все равно люби эту нелюдь, потому что в нем все паремии Великой Субботы и крестный ход – волною морскою. Он весь в чаянии воскресения. И человека любит, как люди друг друга не любят. Сил-то у нелюди больше, он и выносливее, и умнее. А поди ж ты, как привяжется к человеку, так и тает, так и гибнет. Как на свое создание порой смотрит. Не жутко ли? Жутко.

Рассказ мой будет о любви нелюдя к людям. Не сложенной вокруг картонки, как новая сорочка, а о настоящей любви, которая от тела и души человека один огарок оставляет, так, что от него потом и лампаду не зажжешь. Любовь – страшная ведь силища. Кажется, что она все утешает и примиряет. О ней-то, как слышится, и говорил Спаситель: не мир, но меч. Никаких переломов она не сращивает, никаких концов не соединяет. Наоборот: где трещина наметилась, она сразу туда проникает со своим лезвием.

Оля эта поначалу, как на подворье оказалась, пышкой была. Румяная, плотная, с большим сочным ртом. Смешливая, глаза щурит. Душа – сразу видно – легкая. Шутила она крупно и солоновато, но хорошо; каждая шуточка съедалась как пельмень, ручной работы. Умела эта Ольга печаль отвести, такой был дар; это точно, и ничего против не скажешь. Болезненную серьезность рукой снимала, ну, и головную боль – тоже, отчасти. Крестным знамением, и все тут. Верили ей. Мол, если Ольга обнадежит, то Господь точно поможет. Как чувствовала что: волю Господню. Лет через десять совсем иначе стало. Шутки у нее стали другие, страшные. А вот чувствовать человека не перестала. И на ладони душевного ее обнищания дар этот новый смысл приобрел. Внешний образ Ольгин тоже изменился. Уже не ангел, а баба-яга. Что-то от ведьмы в ней стало. Нос заострился, с лица спала, потемнела. И все равно: посты до обморока, к Чаше каждое воскресенье, а то и чаще. Будто какой смертный нераскаянный грех в ней, будто смерть близка.

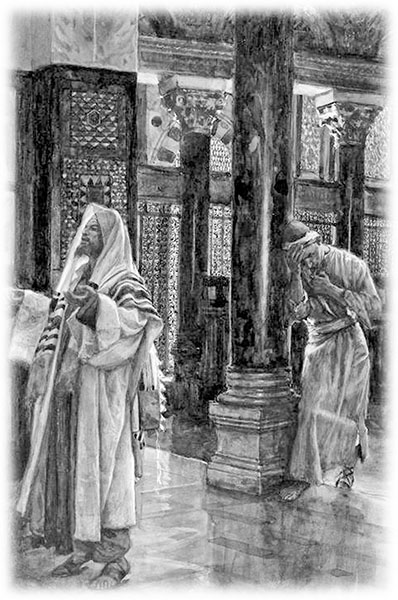

Джеймс Тиссо. Притча о мытаре и фарисее. Конец XIX в.

Пора бы уже книгу в пятьсот страниц написать о гордости мытаря и смирении фарисея…

«Заходит солнце мое, недолго осталось. Годика два. Земля по всей коже уже рассыпана. Истлела, разложилась. Хоть греши нарочно, чтобы не бессмысленным увядание было. Это ведь душа увядает, благодатные силы ее оставляют. Взамен никаких не приходит, а только слышнее воздух подземный, душный. И сейчас я как зерно разлагающееся, самые закатные деньки, все прекрасное, да еще со слезою, во мне играет. А вскорости не будет; тень одна, без красок, и как пережить. Уныла. Жмых остался, и не Ольга я, и не Елена. Имя стирается, судьба истончается. Уходит, как родник в колодце. И нет предчувствия перерождения».

Отец Ефрем на неловкие попытки Ольги объяснить прекрасную осень в душе только отмахивался: да ну тебя, мудрования, много. А сам про себя изумлялся: как это с ней ужасное происходит, с Ольгой этой. Простая вроде была деваха, приличная, скромная. А тут мысли, как у иного художника от слова худо. Непорядок. Однако тревоги в нем не было, и напрасно.

Карл Генрих Блох. Христос в терновом венце. Не позднее 1890 г.

Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч (Мф. 10, 34)

Случилось тут отцу Игнатию поправиться: щеки порозовели, голосок зазвенел. Матушки принесли мешок конфет, ассорти, батюшка благословил, и на полиелее всем молящимся к радости раздали. Затем и вовсе хорошо стало: сам ходит, из дому вышел, в гастроном за молоком, шутит с домашними. Даже служить начал. В первую же, по поправке, субботу собрали обычное большое чаепитие, прямо на полянке. Трапезная ведь на ремонте. За чаем, да после глотка красного винца, чуть-чуть, для сердца, отца Игнатия и понесло в любимые степи, как воронка какого. Сначала говорил о любви к ближним, о жертвенной любви. Даже, для примера, сказку переиначил, Ганса Христиана Андерсена, «Снежная королева» называется. Мол, аллегория любви – Герда. А Снежная королева со своим царством – безлюбый суетный мир. И ведь как батюшка сказку ту рассказал. У него к Герде приходят друзья, да не простые. Сначала – ядерный Ахилл, с космическим огнеметом, герой из героев, неуловимый, обаятельный и грозный. Затем – Джеймс Бонд, умнейший дядя, а ловкий-то. И еще кто-то приходил, чуть не из фильма «Следствие ведут знатоки». И все Герде предлагали Кая из беды выручить. Ни у кого не вышло. А после сказки той, о любви к ближнему, понесло отца Игнатия еще дальше. Заговорил о самоубийцах, как они Божию любовь отвергают. Что хуже их нет никого, что самоубийство от стропотности и гордости бывает, что самоубийцы злы. И все матушки, поджав губки, согласно закивали.

Я возмутилась, конечно: как так, ведь что же получается: иных любить, иных ненавидеть, да еще усопших, самых тех, кто от нас молитвенной корочки ждет. Имена сами собою всплыли, и не были они похожи на утопленников, а были похожи на спущенный по воде хлеб или образа. Может, когда кто и накладывал на себя руки от гордости, только я лично таких не знаю, и что же. Рассердилась я на отца Игнатия, и сказала-то глупость: ну, не все так просто. И что тут началось. Понимаю, что общее уныние, что тяжесть, общая у всех, и часто одна и та же, муки жизни адовы, и сам ад с каждым днем – сильнее наружу. Но чтобы людоедство – не понимаю. Как началось, так и кончилось. В ухо мне пискнули:

– Что это вы, писательница, все страшные рассказы пишете… Небось, специально на беседу пришли, чтобы потом все в искаженном свете показать.

Уильям Хит Робинсон. Иллюстрация к «Снежной королеве» Ганса Христиана Андерсена. 1913

Сначала отец Игнатий говорил о любви к ближним, о жертвенной любви. Даже «Снежную королеву» переиначил…

Что ж, ответить нечего.

Оля тоже про самоубийц слышала, и тоже не согласилась.

«Как же так; если любить, то всех. Вот у этого, война и мир, Льва Толстого, в школе проходили, была идея непротивления злу насилием. С самим Львом Толстым эта мысль ничего общего не имеет, а с Евангелием и того меньше. Человек говорит одним и тем же ртом: надо всех любить и – убить. И за самоубийц не молится тот же, кто панихиду служит».

Думает так, крепится, а сама мучается, страдает: «А вдруг не те мысли, а вдруг вражеские, а вдруг я гибну». Потом, вдруг настигнет ее смех цыганский: идет по улице и улыбается, невесть чему, страшно на нее смотреть. Обезумела совсем. Новая, страшная красота в Ольге проснулась. Порывистая, плотная, густая.

Оля и так смелой была, а тут страх вовсе потеряла, и совсем успокоилась. Перестановку сама сделала, мебель, три тяжеленных шкафа, по углам разогнала, кровать, от бабки осталась, деревянная, к окну подтащила. Сердобольной стала до последней копейки. Выйдет на улицу с деньгами, а вернется без; все нищим раздаст. Только что бездомных животных в квартиру не тащит; верно, не додумалась. Про коляски, с которыми пенсионерки на рынок ходят, и помолчать можно. Как увидит, так и норовит помочь понести, особенно по ступеням. Улицу стала переходить – где вздумается, на любой свет. Как будто в мире нечего бояться, сплошняком везде мир и безопасность. Никто не погиб, все целы.

А жертвам-то несть числа. И откуда они берутся, того ни отец Игнатий, ни тем паче Ольга не знают. Только вот жертвы эти как духота и дождь, вопят, что есть мочи. Как зарезанные младенцы.

С тех пор как взорвалось в Ольге – как город великий под воду ушел. Потемнела лицом, осунулась, стала неряшлива. И думает, думает. А чего тут думать, действовать надо. Ольга и надумала: съездить к отцу Иоанну Крестьянкину на могилу. Поплакать, помолиться, поискать ответа. Загадывать стала: если Бог изволит, то в первом разговоре, после того как на могилке побывает, будет разрешение ее муки. Однако не поехала: зачем ехать? Вон, отец Игнатий, со всем причтом и паствой – тут тебе и Дивеево, и Печоры.

Ольгу ведь отталкивало не столько то, что за самоубийц записки в алтарь не подашь. С этим она смирялась и даже соглашалась. Что самоубийство – смертный грех, тоже чувствовала, и даже то, что это страшное деяние отчасти из гордости произрастает. Однако то, что церковь, в лице знакомых священников, так резко самоубийц осуждает, принять не могла. Как здесь кого-то судить можно. Человек ведь всякого может осудить, и всякого оправдать. Хоть детоубийцу, хоть отцеубийцу. Для Ольги эти виды убийства были намного хуже, чем самоубийство. Не верилось ей, что все самоубийцы – плохие и слабые люди.

Никольское кладбище Александро-Невской Лавры. Фото В. Муратова.

С тех пор как взорвалось в Ольге – как город великий под воду ушел

Так Ольга крепко задумалась, что день с ночью перепутала, совсем сон потеряла. Как мечом во главу усеченная ходит. Заболела гриппом. Ни есть, ни пить не может. Запах еды вроде бы вкусный – манит, разжигает аппетит. А вот на еду смотреть невозможно. Невкусная, некрасивая еда. Ест Ольга свою любимую жареную на кукурузном масле картошку, а та как картон. Там и лучок, и чесночка долька, и огурчик индийский, крохотный, с ажурной зеленью укропа, и помидорчик свежий, на тарелке – а все как картон. Через день Оля совсем готовить перестала. Купила в ближайшем магазине бананов, дороговато, да не искать же по всему району, не идти же к метро на рынок. И ест те бананы, раскрывая мясистую кожурку. А так бы с кожурой ела, чистить лень. Больничный взяла, целый день лежит в постели и все думает, думает. «Слишком у отца Игнатия технично, до бесстыдства. Вот таких как я, к примеру, немолодых истеричек, с застарелыми неврозами, десятками считать можно. А ведь у каждой свое горе, и оттого жизнь невпопад. А отец Игнатий – потоками мыслит. Это Господь только каждого в лицо знает, а священник не может – не Господь. Условности много, слишком много условности, непонимания, нежелания понять». Так целый день и думала. Устанет думать, встанет с постели, очистит банан, и съест. Торопливо, как будто не замечая, что ест. Кожуру могла и на столе оставить: зачем убирать… Пила она в то время чай, дешевый, с жасмином, в пакетиках заваривается. Много пила. Выпьет чашку, и уже вторую хочется. Однажды не выдержала банановой диеты. Что за пища – банан. Он, пока едет в Россию, все свое солнце, весь вкус потерял. Картошка африканская, растущая на деревьях, а не фрукт. Купила Ольга литр молока и десерт «Бонжур», ирландские сливки – так все тут же съела, в охотку. И первый раз за долгое время ощутила вкус пищи. Может, молоко отравление сняло. Жара у Ольги не было, боли в горле тоже, но мир был чужой, как из ваты. Не на чем отдохнуть, нечему порадоваться. Ни праздности, ни труда, а все равно ощущение каторги, лагеря смерти, а ведь – не дай Бог.

В.М. Васнецов. Радость праведных о Господе. Преддверие Рая. Триптих. Правая часть. 1885–1896 гг.

Это Господь только каждого в лицо знает, а священник не может – не Господь

«Что я, поэт непонятый, что ли – чтобы общество обличать, невольником чести погибая. Неужели интересничаю, хочу внимание чье-то привлечь? А ведь кто скажи, что так, – так оно и станет. Интересничаю, играю, как Печорин или Онегин. Показываю всем свою тонкость, юродствую, всех обвиняю. Да когда бы так, так ли бы я это делала, о нет. Я бы не ела ничего, и чтобы все это видели, в мешке бы ходила, с дыркой для головы, била бы детей палкой, так, несильно, для вразумления. Словом, внимание бы к себе притягивала. Так неужели же я так делаю? Неужели же в беде моей есть преднамеренность, актерство? Да нет, конечно. Несет меня, как отца Игнатия иногда, а тут кто поможет, кто рассудит?»

На всенощную Ольга все же пришла. И вот что первым делом узнала, до того, как в храм вошла. Знакомую ее, Ирину, машиной сбило. Да так, что дух вон, ловко. Водитель с места происшествия скрылся, но его все же нашли и оправдали. Зрение у Ирины было очень слабое, почти слепая была. Ольга, как о смерти Ирины узнала, ощутила наитие: письмо пришло, конверт вскрыт, а листок еще не прочитан. И письмо то было от Бога. Готовься, дочка.

На исповеди отец Ефрем, услышав об унынии, в Ольге таящемся, возмутился. Как так, жить не хочется! Жизнь надо любить, и Бога надо любить, ведь именно Он, Отец наш Небесный, дарит нам эту жизнь. И чем твоя жизнь тяжела, чем это она невыносима? Вон у Ирины, покойницы, как. Муж пил, вплоть до того, что телефонный аппарат пропил. А Ирину уважали даже дворовые алкоголики, вот какая она была. Все терпела: и мужа дома, и матушку в церковной лавке, и сына-подростка. Мученица, одно слово. И не роптала всерьез никогда, это я тебе говорю, а я ее духовником был.

Ольга слушает, а перед глазами – совсем другое. Ирина та на воробья похожа была. Не худенькая, а росту невысокого, и ножки тонкие. Великим Постом лица на ней было: бледная, и болеет все время. Увидит Ольгу: как спасаешься, шепчет, как ты спасаешься? Я вот скорбями все, да и слава Богу. Как подарок какой ей, Ольге, хотела передать. А Ольга как увидит Ирину, так и обнимет, и слезы из глаз. Ирочка ты моя, – а сама ревет. Отчего и почему – непонятно. И такое чудо: будто эта Ирина – ее сердце, вот такое оно и есть. Воробьиное сердечко. После внушения, отеческого, сказанного отцом Ефремом, Ольга тоже зарыдала: невольно, беззвучно. Все мелочи в один шкаф сложились сами, и дверца захлопнулась. Некуда больше унывать было, а поди ж ты: оказалось, что самое начало.

«Не верю нынче в тихую, мирную кончину, а только просить о ней могу. Как грешник мечтает о прощении грехов в начале покаяния. Не всегда, о чем прошу, то знаю. Всякая кончина теперь – убийство, и всякий умирающий виновен. Ведь он хлопоты причинил. Близким, милиции, прохожим. Те, кто на больничной койке умирает, вдвойне виновны: оставили на земле свидетелей человеческого равнодушия, жестокости и глумления. Ведь кто за умирающими ухаживает? Выпивающие медсестры, за деньги и под циничные ухмылки. Она ведь, Маня, медсестрица, каталку катит и говорит: золушка на пенсию вышла. Бывают и другие, да все не то, да и не пить не могут. Какая тут мирная кончина. Расстрел, расстрел, – только неявный, исподволь. Конь бледный и всадник на нем, страшный всадник».

Случилось, что после чтения Евангелия, о Симоне Петре и овцах, вдруг, внезапно увидела Ольга воробьиное Иринино тело в морге. Холод, тональный крем. Помады не будет; подруги просили, чтобы не было помады. Но вот тональный крем точно будет, немного, чтобы только пятна припудрить. Одно, слева, на щеке. И так ясно увидела.

Святая мученица Ирина. Пелена русского православного шитья. Москва. 1598–1604 гг.

А Ирину уважали даже дворовые алкоголики, вот какая она была. Все терпела: и мужа дома, и матушку в церковной лавке, и сына-подростка. Мученица…

По дороге домой с Ольгой случилось небольшое происшествие. Подсела к ней в метро нервная птица в человеческом облике и спросила: а что это вы читаете? У Ольги на коленях псалтирь лежала, обложкой вниз. Птица тревожится: небось, про Богородицу? «Да», – задумчиво ответила Ольга, а подумала снова об Ирине. Птица так и вострепетала: «Так ведь мертвая она, Богородица-то, мертвая!» И так серьезно выкрикнула, будто от этого ее жизнь зависела. Затем вскочила, тряхнув черной юбкой. Волосы вконец растрепались. И выскочила из вагона, будто ей самой стало стыдно своих слов. Ольга, переживая происшедшее, вздыхала до самого дома. Дома сам воздух болезненным неядением пропитан. Ни каши, ни сливок, ни банана не хочется. Вскипятила Ольга в чайнике воду, напилась зеленого чаю, согрелась, приняв горячий душ, и в койку. Когда душ принимала, поняла, как сильно ноги замерзли. Льется вода на стопочки, не очень-то и горячая, а по пальчикам как электрический разряд бегает. И вся-то жизнь напоминает песню, с приятной мелодией, но уж очень часто и скупо эта мелодия, три аккорда, повторяется. Нарочная, как пластиковые окна и точечная застройка. Не пережить этого, не вынести.

В.Д. Поленов. Христос и грешница. 1888.

Не верю нынче в тихую, мирную кончину, а только просить о ней могу. Как грешник мечтает о прощении грехов в начале покаяния…

Однако помолилась мирно, в радости, и заснула.

На литургии – новые подарки. Ольга вся в херувимскую ушла. Мерзнет, а слушает, и шевелиться не хочется. Тут одна церковница, пожилая уже, с сострадательным таким лицом: на что же ты села, там же поролон. И надо было додуматься – на поролон сесть. А Ольга невзначай присела на приступочку, на которой бархатные ограждения лежали, пунцовые. Еще подумала: как хорошо, тепло будет, не на мраморе сижу. Даже не подумала, а так, ощутила, что села на что-то. Церковница захлопотала, руками всплеснула, стала Ольгу сгонять. А та, ни слова, отошла и снова херувимскую слушает. Жалко ей церковницу: ввела в искушение, а для Ольги это нехорошо. Та, может, к Чаше собирается приступать, а тут Ольга – задницей на поролоне. Молитва, между тем, совершается своим чередом. Вот уже и двери, двери подошли. Ольга поет, вместе со всеми. Рядом стоит старичок, в костюмчике, с характерным профилем. Едва петь начали, заизумлялся, завозмущался: и кто это поет, кто нарушает… Дело все в том, что нарушает. Ольга, едва он заговорил, вспомнила, как вчера он от исповеди шел. На лице счастье и радость, ликование. Простая, верно, душа, горячая, несмотря на года. Ольге даже смешно стало, даже есть захотелось. Подумала она, подумала – и пошла к исповеди снова. Отец Ефрем удивился: мол, чего тебе. Так, объясняет, причаститься хочу. Батюшка прочитал разрешительную, благословил. И Ольга, довольная, пошла правило дочитывать.

Возвращалась домой счастливая, почти летела. Пришла домой – звонок. Родственница звонит. Мол, квартиру освобождай. Я свою сдавать буду, а в твоей жить. Тебе же буду деньги платить, чтобы ты себе жилье снимала. Ты мало зарабатываешь, тебе жилье свое не надобно. А не съедешь, выгоню, не посмотрю, что родственница. Квартира-то тебе как досталась, кто за нее платит. У Ольги поначалу от таких слов и такого голоса уши закладывало. Затем отложило, и гнев подступил. Ладно, говорит, а сама трубку положила. Чтобы худого слова не сказать. Что же: освобождать жилище надо. И вещи собирать надо. Так что, Оля, скоро на выход и с вещами. И то дело, недолго ждала.

Внезапно вспомнился Ольге дом, на Бронной, в котором она родилась. И так сильно захотелось его, домик этот, повидать, что сил нет. Вещи потом соберу, думает, а сейчас на Бронную поеду. Так, не отдохнув, наскоро, чашки три, чая выпив, надела куртенку и поехала.

Джованни Батиста Тьеполо. Причащение святой Лючии. 1746

По дороге в метро вот что с ней приключилось. Подсел к Ольге какой-то лохматый, глаза горят. Лохматый, широкий, неряшливый. Заговаривает, трогает за платок. Ольга – ни слова, Господи, помилуй. Пассажиры тоже делают вид, что ничего не происходит. Мол, если она сама не вопит, значит, все в порядке. Тогда этот лохматый встал и крестик достал. Пристроился рядом и крестик этот перед самым Ольгиным носом держит. Крестик покачивается, поворачивается то направо, то налево. Ольга как не видит, Господи, помилуй. Пассажиры косятся, но никто Ольгу от этого мужика защитить не хочет. Тогда этот мужик ее за шею схватил. И душит. Только тут пассажиры сообразили, что дело неладно. Двое парней мужика под руки аккуратно взяли и из вагона вынесли. А он вопит: это секта, это секта! Испугался, подумала Ольга. Наверно, били его часто. А у самой слезы текут, и внутри все судорогой исходит. Вот-вот сознание потеряет. Горько, ужас как горько.

Вышла Ольга на Пушкинской и вдруг захотела кушать. В кармане сто рублей, сумки не взяла. Справа – столовка, американская. Ольга туда зашла, смотрит, где касса свободна. Взяла жареной картошки, мороженое и кофе с молоком. Наелась, да только и картошка, и мороженое картоном пахнут, ничего тут не поделать. Поела, Бога поблагодарила и пошла дом искать. Нашла. Новый, покрашенный, все рамы пластиковые. Ограда вокруг, цифровой замок. Внутрь, во дворик, не войдешь. Но Ольге как зеленый свет включили. Подходит к охраннику. Он ее мог бы вполне дубинкой огреть, а она ему: я жила тут. Тридцать шестая квартира. Жила тут, Денисовы. На самом-то деле фамилия Ольги – Дионисиева, от деда осталась. Тридцать шестая квартира, говорит. Охранник посмотрел на нее и пропустил. Работник собеса, говорите? Ольга только потом поняла, что очень тихо говорила, охранник ее не услышал. Подходит к подъезду, и тут зеленый свет. Мамочка-красавица с разряженным ребеночком выходит. Ольга – юрк в знакомый подезд. Только теперь он не знакомый, а новый. Будка для консьержки в цветах, модный колер на стенах, итальянская плитка на полу. Лифтов, как и прежде, два, только новые. И запах освежителя для воздуха, лимон.

Ольга жила здесь на третьем этаже. Потолки высокие, так что третий этаж этого кирпичного дома – четвертый панельного. Всего этажей пять. Ольга и нажала на кнопку, рядом с которой цифра пять изображена. Поехал лифт, повез Ольгу в ее медовое детство, в котором по утрам темно и о родителях думаешь постоянно. А когда не думаешь, тогда их присутствие ощущается едва ли не запахом. Ольга вспомнила, как она в лифте, не в этом, но который здесь был, вниз ехала. Как наверх ехала, помнит хуже. Отчего так, неизвестно. Может быть, этот мир стоит на месте того, который здесь был. Как после потопа. Как будто стерто все с лица земли, на месте того, что было – разнообразные нагромождения.

Но вот и пятый этаж. Ольга вышла на площадку и сразу же посмотрела на чердачный вход. Лестница металлическая, выход на чердак и на крышу. Заперты, наверно. А вот если кто, потеряв равновесие, с этой металлической лестницы упадет, то проедется вниз по ступеням даже до четвертого этажа. Много что сломать можно, да и жизнь саму. Однако, как в сказке, дверь оказалась открыта. И на крышу тоже, только на защелку заперта. На крыше Ольгу встретил ветер. Сильный, влажный и плотный, неотвратимый. Ольга даже обрадовалась. Почувствовала радостный прилив. Вдруг вспомнилось ей, когда из лифта выходила, мельком в зеркало посмотрела, и там мелькнула Ирина. А здесь, на крыше, хорошо. Никакой потоп не достанет. В древности на Востоке на крышах молились. В Деяниях о Петре Апостоле говорится, что он молился на крыше. И Ольга тоже решила помолиться. Не хотелось ни одной из заученных молитв. А из сердца потекла песнь, в которой любимые молитвы шли рядом с ее собственными, Ольгиными, словами.

Умерла Ольга в больнице, и ухаживали за нею медсестры, говоря: золушка на пенсии. Перед смертью Олю исповедовал и причастил отец Ефрем. Умирая, радовалась, что так легко скорбь проходит, что не надо ей бездомной мыкаться долго, ибо это крест зело тяжкий. Месяца за два перед смертью страдала очень: болезни никому не пожелала бы. Говорила: болезнь – один из каменных крестов, но бесприютность тяжелее, она свинцовая. Она отравляет сердце. Из всех, кто в палате перележал, никто не мог бы посетовать на то, что характер у Ольги тяжелый. Только вот внешне она снова изменилась. Была молодой женщиной, а стала старухой, всего-то за полгода.

Апостол Петр. Мозаика в православной церкви. Севастополь

В ночь накануне кончины увидела Ольга сон. Она в лифте с пятого этажа спускается, как в детстве. Любила она тогда пошалить: забежит на пятый этаж и вызовет лифт, чтобы с самого высокого съехать. И все же было ей немного досадно, что не бросилась тогда с крыши. Еще полгода прожила. Очистилась. И вздохнула, испустив дух.

Родственница, платком глаза отирая, тоже сказала: очистилась! Вот таков был ее выбор, так она сама решила: умереть. Много их, таких родственниц.

Назад: Васятка, или Конец подземной Москвы (Рассказ)

Дальше: Голос (Рассказ)