И бездны мрачной на краю

Ненависть — не менее богатое чувство, чем любовь. В лицее учили, что древние греки различали целых четыре вида любви: эрос, филия, агапе и еще какая-то. Танина ненависть была многообразнее. Таня ненавидела почти всё, что видела вокруг. И все нации, с которыми сталкивалась. С разной интенсивностью и за свое.

Больше всего, конечно, немцев — обжигающе, страшно, ненасытно. За то, что убивают, калечат, втаптывают в грязь, превращают людей в тварей, чванятся липовым превосходством, обожают своего дерганого фюрера, презирают всё на них непохожее. За то, что так неистово цепляются за каждый клочок земли, хотя уже им самим ясно: война проиграна. Эта огромная ненависть могла удовлетвориться только одним: полным уничтожением ее объекта.

Поляков она тоже ненавидела — холодно, непримиримо, безо всякого сочувствия к их страданиям. Потому что заслужили. Своим бахвальством во времена мира и раболепством во время войны, предательством Каси и брезгливой гримасой Збигнева, и еще тем, что вылавливали евреев, которым удавалось сбежать из Гетто.

Но евреев Таня тоже ненавидела — презрительно. За вечное нытье и жалость к себе, за овечью покорность, за слабость. Правда, говорят, что Гетто потом все-таки взбунтовалось и погибло с оружием в руках. Но сама Таня этого не видела, к тому времени она уже находилась в Бреслау. Евреи? С оружием в руках? Наверно, брехня или преувеличение. Евреи вечно всё преувеличивают.

Себя Таня полькой, еврейкой и тем более немкой (фу!) не считала. Она была русская.

Потому что Ленская, потому что «Татьяна — русская душой», потому что русские сильные. У них, то есть у нас, Пушкин, Лермонтов, Жуковский, Толстой, Тургенев, Чехов, Чайковский. И Кутузов. И ненавистный полякам Суворов. И русские танки уже под Бреслау, а скоро будут в Берлине.

Мама много раз говорила, что самая страшная ошибка в ее жизни — эмиграция, отъезд из Петрограда, лучшего города Земли. «Я была дура, я была скверная, — вздыхала она. — Я испугалась революции, я перестала верить в Россию, я забыла, что Россия всегда выздоравливает, всегда возрождается. Она — большая! В ней столько ярких, живых людей! Господи, Танечка, если бы ты видела Петербург в его лучшие годы…»

Летом тридцать девятого из польских газет вдруг исчезли антисоветские статьи. В Варшаве боялись нападения с обеих сторон — с Запада и с Востока. В кинотеатрах начали показывать русские фильмы. Таня с матерью три раза посмотрели чудесную комедию «Веселые ребята», разучили оттуда все мелодии и потом распевали их дома, под пианино.

— Россия уже возродилась! По музыке это всегда чувствуется! — радовалась мать. — «Сердце, тебе не хочется покоя!» Так мог бы написать Батюшков!

И в Гетто вся надежда была только на русских. Что придут и спасут. В декабре сорок первого, когда немцев отогнали от Москвы, среди евреев началось тихое ликование. Все ходили, таинственно друг другу улыбались, а дома потихоньку пили за русскую победу.

Или позапрошлой зимой, когда весь Рейх погрузился в траур из-за Сталинграда. Сверхчеловеки будто затянули хором, уныло, арию из «Летучей мыши»: «За что, за что, о боже мой?» А Таня плясала у себя в комнате канкан и на тот же мотив распевала слова великого Суворова: «Помилуй Бог, мы — русские! Какой восторг, какой восторг! Помилуй Бог, мы — русские! Какой восторг!»

Два месяца назад, в январе, когда объявили эвакуацию и еще можно было уехать из «крепости Бреслау», тетя Беате уговаривала племянницу не валять дурака, уносить отсюда ноги, ведь город обречен. А Таня отказалась. Чтобы скорее попасть к своим. И еще, чтобы собственными глазами увидеть, как будет разрушен этот гнусный Бреслау, гордящийся тем, что он теперь «расово чистый». Евреев отправили на смерть, поляков выгнали. Стало очень просто и удобно: молоти всех оставшихся, никого не жалко. Особенно после того, как умерли тетушка и старый граф. Уйти отсюда, как жена Лота, но не оборачиваться, потому что ни одного праведника здесь точно не осталось. Сгиньте все, гады, гадихи и гаденыши.

Конечно, смешно вспоминать, как в первую ночь полной свободы сдуру сигналила бомбардировщикам. Могла бы, кретинка, сообразить, что когда внизу полыхает в ста местах, мигание дурацкого карманного фонарика пилотам будет незаметно.

Нет, действовать надо не так. И погибать вместе с немцами незачем. Надо выбираться отсюда. Надо выжить. Спастись самой и помочь нашим — вот как надо.

У Тани под стелькой теперь лежал в шестнадцать раз сложенный листок папиросной бумаги. И там координаты точек, по которым нужно вести огонь. Новая резиденция гауляйтера, оперативный штаб коменданта, узлы связи, Гестапо — всего шестнадцать пунктов. Не беженкой она явится к своим, а помощницей.

До передовой было близко. Если пойти обычным, неторопливым шагом от центра по Клостерштрассе, минут через сорок уже будешь у русских. Но это, конечно, невозможно. К линии фронта и на километр не приблизишься. Всё оцеплено, перекрыто. Без особого пропуска никого не пустят. Можно, конечно, стащить у свежего раненого, но ведь там будет мужское имя. И потом — как проберешься через линию огня? Даже ночью, в темноте, запросто нарвешься на пулю или подорвешься на мине.

Но она пошла бы даже на этот риск, только бы оказаться на передовой, затаиться где-нибудь среди развалин. Авось повезет. Ведь она удачливая. И храбрая.

Последнее время Таня думала только о побеге. И не только думала.

В пасхальную субботу, в полпятого, после дежурства, у выхода из бункера ее поджидал ухажер Вульфи. Тощий переросток: вытянулся за метр восемьдесят, а веса килограммов пятьдесят пять, максимум пятьдесят шесть. (Таня часто взвешивала пациентов в процедурной и научилась определять на глаз.) Такой вот Вульфи — сутулые плечи, тонкая шея, собачьи глаза, которые при виде Тани зажглись влюбленным огнем.

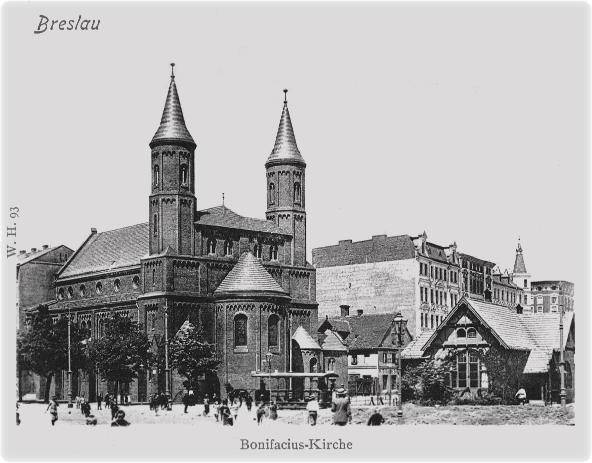

— Добрый вечер, Хильди! Мы ведь пойдем в церковь святого Бонифация? Мы ведь договорились?

В знаменитой городской церкви с двумя колокольнями у парнишки дядя был церковным старостой, обещал пустить на службу через боковой вход. Таню, конечно, интересовало не пасхальное богослужение. Она хотела пораньше, пока еще не стемнело, подняться на самую верхотуру, чтобы оттуда поточнее прикинуть, как далеко русские. Из газет не поймешь, там пишут очень туманно, всё больше про героизм защитников, а с колокольни должно быть видно, докуда доходит полоса сплошных разрушений.

— Вы не передумали? — заполошился Вульфи. Он называл ее на «вы», шестнадцатилетнему обглодышу Таня казалась солидной, взрослой женщиной. А она ему тыкала.

— Даже не знаю… Устала я. Но раз уж ты здесь — ладно, идем.

Мальчишка жутко обрадовался. Он был бы трогательный, если б не немец. И если бы не орел со свастикой на кепи, не крысиная шинель с красно-белой повязкой на рукаве.

Первый раз Таня увидела Вульфи неделю назад в госпитале, рыдающим над умершей матерью. Ей оторвало ногу осколком бомбы, кончилась во время операции. Долговязый гитлерюгендовец ревел, по-детски размазывал слезы. Таня дала ему стакан воды с валерьянкой. Не по собственной инициативе — велела старшая сестра. Чтоб не нервировал воплями окружающих. Вульфи уставился мокрыми глазами, сказал «большое вам спасибо», послушно выпил, и с того момента появлялся чуть не каждый день — после работы топтался за проходной. Медсестры шутили, что он как осиротевший теленок, прилепившийся к чужой матке.

Таня не гнала немчика в шею, потому что он был частью ее плана.

Сегодня Вульфи гордо продемонстрировал второй ромб на погончике — его произвели в гитлерюгендовские шарфюреры. Таня поздравила, он поблагодарил и потом не затыкался ни на секунду. Рассказывал, что раньше пел у дяди в церковном хоре, какое это ни с чем не сравнимое, волшебное чувство — петь Баха в пустой церкви, где своды теряются во мраке, а откуда-то сочится свет и кажется, будто ты уже не на земле — на небе или даже в космосе.

Она почти не слушала эту дребедень. Дожидалась, когда разговор повернет в полезном направлении.

Людей на улице было много — предвечернее затишье. Почти все принаряженные, раскланиваются со знакомыми. Русские троекратно целовались бы, говорили «Христос воскресе», думала Таня. А у этих в ходу новое приветствие: «Бляйб юбриг», «Оставайся жив». Хрен вам. Столько лет вместо «здрасьте» говорили «хайль Гитлер», теперь получайте.

Церковь была уже близко, и Таня решила, что больше не будет ждать.

— Как учения? Скоро вас на фронт?

Вульфи приосанился.

— Самое позднее через неделю. Осталось только научиться стрельбе из пулемета «МГ 08–15». Боец должен уметь всё. А мы, Гитлерюгенд, особенно. На нас смотрит вся Германия.

— Само собой, — кивнула Таня.

Немцы от отчаяния совсем свихнулись. Поставили под ружье сопливых мальчишек. Набрали два батальона, натаскивают перед бойней. Ни черта не жалко, но ведь гадость же. Тетя-покойница по этому поводу говорила: кто соблазнит малых сих, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили в пучине морской. Ничего, скоро потопят. Всех.

— А как же мы будем видеться? Ведь с передовой вас, поди, отпускать не будут?

— Рядовых — конечно, нет, — важно ответил Вульфи. — Нас строго предупредили: кто отлучится, будет считаться дезертиром и может быть расстрелян на месте. Но я теперь шарфюрер! Мне должны дать пропуск, чтоб я мог ходить в штаб батальона. А штаб почти в центре.

— Смогу я тебя навещать? — проникновенно глянула на него Таня.

Он весь засветился.

— А вы… пришли бы? Правда?

Наверное, вообразил себе, как обзавидуются его прыщавые приятели-онанисты. К Вульфи пришла настоящая взрослая девушка!

И укорила себя. Мальчик-то в сущности был славный. Но среди клопов, наверное, тоже попадаются славные, однако все они питаются кровью. И всех их нужно давить.

— Обязательно приду. Если дадут пропуск.

Он замигал, что-то соображая.

— …Попробую поговорить с Паулем Редером, это наш гефольгшафтсфюрер. Очень хороший парень. У него бланки. И ротная печать. А вы правда придете?

Взгляд доверчивый, радостный. Таня полуотвернулась.

— Знаешь, говори мне «ты». Я медсестра, ты солдат. Оба делаем одно дело.

Вульфи тронул ее за локоть — и, понизив голос:

— Ой, смотри, Карл Зауэр! Тот самый! Панцер-Карл! Он из наших!

По противоположному тротуару вразвалку шел высокий парень в гитлерюгендовской шинели, на каждом плече по панцерфаусту. Шинель была расстегнута, на кителе поблескивал новенький Железный крест.

— В каком смысле «панцер»?

— Ты что, газет не читаешь? Это же Зауэр! Охотник за русскими танками! Всегда сам по себе. Уже пять русских «железок» подбил. Еще одна — и получит Рыцарский крест. Представляешь?

Словно почувствовав, что про него говорят, высокий остановился, поставил на землю свои штуковины, стал закуривать, хотя членам Гитлерюгенда это строжайше воспрещалось.

— А как он попадает на передовую?

— Никто не знает. Первый танк Карл поджег в Габитце, второй — в другой стороне, около аэропорта. Сам, безо всякого приказа и разрешения. А потом ему уже гауляйтер лично специальный пропуск выписал. Охоться где хочешь.

План сходу перестроился.

— Познакомь меня с ним… Ты что, робеешь?

— Я? — Вульфи расправил плечи. — Да он меня знает. Мы вместе на сборах были. Пойдем.

Еще издали начал тянуть руку, крикнул громче, чем нужно:

— Привет, Карл. Я Вольфганг Миллер из второго батальона. Помнишь меня? Ну, Драхенбрунн, ноябрь. А это Хильди, моя… знакомая.

Горделиво кивнул на Таню.

— Привет. — Зауэр на парнишку едва посмотрел, зато Таню оглядел с интересом. Она смотрела на него так же. Этот ублюдок ей действительно был очень, очень интересен.

— Как сегодня поохотился? — почтительно спросил Вульфи.

— Никак. Все иваны попрятались.

— Тоже отмечают Пасху?

— Шутишь? Они в Бога не верят. — Зауэр выпустил вверх струйку дыма, слегка улыбаясь Тане. — Говорят, подарочек нам готовят. Большой бум-бум по случаю праздника. Вот и затаились. Только зря на передок протаскался. Думаю вот прошвырнуться по набережной, пока не жахнули. — Приложил два пальца к козырьку кепи. — Фройляйн.

Хотел идти.

— А меня с собой возьмешь? — сказала Таня, глядя ему в глаза. — Я бы тоже погуляла вдоль Одера. Он в темноте такой красивый, когда отражаются сигнальные ракеты. Пока, Вульфи. Увидимся.

Небрежно махнула рукой потрясенному Вульфи.

Тот, сраженный предательством, пробормотал:

— …Ага. Я зайду. Завтра.

А Зауэр победительно улыбнулся. Привык, что девки на него, героя, вешаются.

Покосившись на новую знакомую, сказал:

— Зайдем только сначала ко мне. Оставлю своих «поросяток», все-таки двенадцать кило.

Поднял на плечи панцерфаусты.

— Тяжелые! — по-девичьи поразилась Таня.

— Разве это тяжелые? Такой шестикилограммовой штучкой можно подорвать русский Т-34, а это 15 тонн. Знаешь сколько стоит такое чудище? 182 тысячи рейхсмарок. А моя дудка обходится Рейху всего в восемь марок. Это называется «военная экономика».

— Откуда ты все знаешь? — восхитилась она, уверенная, что эту байку он рассказывает всем подряд.

Идти было близко. Должно быть, Панцер-Карл повстречался им рядом с домом.

— Вон мои окна, — показал Зауэр. — Сам гауляйтер Ханке разрешил мне жить не в казарме и выделил квартиру. Со всей обстановкой. Раньше адвокат жил. Идем, покажу.

Таня, конечно, знала, что последует дальше, и была готова.

Герой-охотник оставил свои железки в прихожей, повел показывать комнаты и в спальне, само собой, попробовал обнять.

— Не наводи свой панцерфауст, я не русский танк, — насмешливо сказала Таня. — И вообще членам Гитлерюгенда запрещается путаться с женщинами. Вам надо беречь силы для борьбы с врагами Рейха.

Уперлась ему ладонью в грудь, но оттолкнуть не оттолкнула.

— Зачем же ты со мной пошла? — набычился он.

— А надоело с сопляком болтать. Подумала, с тобой будет интересней.

Зауэр немного воспрял.

— Вот зря ты так. Этот твой Майер, или как его, конечно, щенок щенком. Но знаешь, как дерутся немецкие щенки? Наши ребята, кто уже сражается, всех прямо поражают. Вообще ничего не боятся. На смерть идут, как на танцы. Это мне сам гауляйтер сказал, лично.

Опять урод гауляйтером хвастается, подумала Таня, восхищенно качая головой.

А Зауэр решил, что нашел к ней верный подход, и загромыхал, как на митинге:

— Фюрер сказал: «Моя молодежь, готовься к тому, чтобы править миром!» И мы готовимся. Многие из нас погибнут, но оставшиеся будут подобны закаленной стали. Пусть все знают: новое поколение немцев достойно править миром!

Надо было с этим заканчивать.

— Куда ты сегодня ходил на охоту? — спросила Таня.

— На юг, на Штайнштрассе. Там сейчас самое пекло.

Пижонил. Только в романах и в кино употребляют такие слова — «самое пекло». Таня изобразила восхищение:

— Наверно, жутко страшно оказаться на линии огня. И жутко опасно. Как ты только не боишься?

— Зря рискуют только идиоты, — подмигнул Зауэр. — Если бы я перся под снаряды и пули, давно уже валялся бы где-нибудь в развалинах. Но я умный. У меня метод. Надежный и почти безопасный. Я, как черт, из-под земли высовываюсь. Бум! — Он вскинул воображаемое оружие. — Иваны: «Что?! Где?! Откуда?!» А Панцер-Карла уже нету.

— Откуда же ты берешься?

— Сказано: из-под земли.

Он еще немножко поинтересничал и в конце концов объяснил.

— Между нами. Строго по секрету.

Усадил рядом, на кровать. Стал шептать на ухо, хотя кто тут подслушал бы? Тане было противно чувствовать теплое дыхание на щеке, но терпела.

— Канализация, — сообщил Зауэр.

— А?

— Я проникаю, куда мне надо, по канализации. Ты не думай. Это только так называется. Дерьмо там не плавает. Такие подземные туннели прорыты под всем городом для стока дождевой и талой воды. У наших есть план коммуникаций, поэтому разведгруппы шуруют по русским тылам. А без плана там заблудишься, сгинешь. Иваны минировать минируют, но далеко не суются.

— И у тебя есть план канализации?

— Мне не надо. У меня папаша работал в «Бреслау Вассерверк», я с детства под землей как у себя дома.

— Но как же русские мины?

— Чепуха. Они опасны только для тупиц. В галереях всюду вот такой слой пыли. Если вижу, что натоптано — не суюсь, и все дела.

Он положил ей руку на колено, будто ненароком. Таня стерпела и это. Лишь бы не спугнуть.

— Например, сегодня на Штайнштрассе я как попал? На перекрестке Аугусташтрассе и Фихтештрассе — знаешь, где аптека — спустился в люк. Потом повернул в первый коридор налево, отсчитал пять колодцев — вот тебе и передовая.

— Пять колодцев? А дальше?

— Вылез бы из шестого — там уже русские. Не дай бог обсчитаться — попадешь к иванам в лапы. Вылезешь такой: «Здрасьте, очень приятно, я охотник за вашими танками».

Она хихикнула, и он сразу обнаглел. Обхватил за плечо, ткнулся губами в шею.

Но теперь, узнав главное, Таня миндальничать с ним перестала. Отпихнула, поднялась.

— Это я сама решу.

— Что «это»?

— Когда с тобой обниматься. И стоит ли вообще. Пока вопрос открытый. А будешь лезть — закроется.

С подобными субъектами только так и нужно. Держать перед носом морковку на ниточке. И ни в коем случае не травмировать их поганое самолюбие, иначе сразу охамеют и огрубеют.

По всему городу, в одном, другом, третьем месте, подряд, одна за другой завыли сирены. Даже странно. При обычной бомбежке их не включали.

Зауэр бросился к окну, распахнул его.

Снаружи уже стемнело. Везде, по всему небу метались лучи. Дальний рев моторов несся и спереди, и слева, и справа.

— А вот и пасхальный подарок Сталина! — нервно хохотнул Карл. — Дождались! Дуй в убежище. Я на крышу, полюбуюсь. В щель от иванов забиваться не стану.

— Я с тобой, — сказала она. Сама не знала почему. Очень уж странное было небо, всё в сполохах. И гудело, словно церковный орган, готовящийся заиграть.

Они взбежали по лестнице на чердак. Моторов было уже не слышно, их заглушал грохот разрывов. Бомбили и за рекой, в Клечкау, и на Моргенау, и в Хёфхене, и в Гандау. Только в центре пальба с земли был неистовей, чем бомбежка, а прожектора понатыканы так часто, словно густая колоннада какого-то храма огнепоклонников.

— «И в разъяренном океане, средь грозных волн и бурной тьмы, — шептала Таня, вертя головой, — и в аравийском урагане, и в дуновении чумы!»

Думала: «Сгинь, проклятый город! Сгинь, проклятая страна! Ты заслужила!»

А Зауэр вдруг заорал:

— Какое зрелище, а? Вот она, смерть! И на земле, и на небе! Гибель богов! Огненное горнило!

Он, конечно, был полный кретин. «Горнило». Застыл на самом краешке крыши, размахивал руками, Мефистофель хренов. Но Таня вдруг поняла, что они похожи. Во всем Бреслау только двое и радуются происходящему.

Мысль была неприятная. Таня передернулась.

А этот оглянулся, зубы оскалены.

— Ты не такая, как другие девчонки. Не трясешься. В тебе есть сила, я такие вещи чую. В чем твоя сила, Хильде?

— В ненависти, — сквозь зубы ответила она.

Когда он отвернулся, ужасно захотелось подойти и спихнуть вниз. Спасти от смерти сколько-то русских танкистов. Кто потом разберет, после такой бомбежки, от чего свалился юный герой?

Не спихнула по двум причинам.

Дом всего четырехэтажный. Вдруг насмерть не расшибется и потом донесет?

И еще из благодарности. Теперь Таня знала, как доберется до своих.

Назад: Бисерным почерком

Дальше: Дрессировка