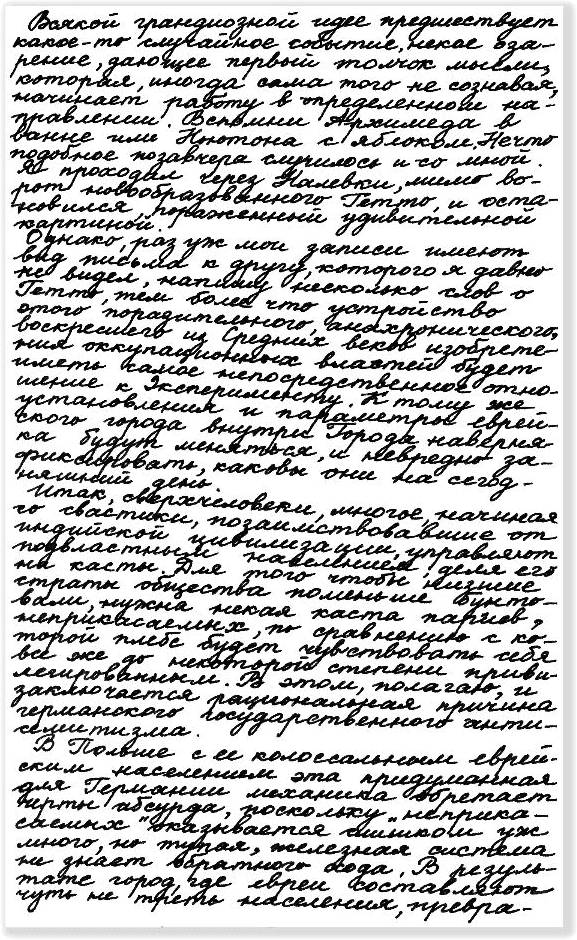

Бисерным почерком

Всякой грандиозной идее предшествует какое-то случайное событие, некое озарение, дающее первый толчок мысли, которая, иногда сама того не сознавая, начинает работу в определенном направлении. Вспомни Архимеда в ванне или Ньютона с яблоком. Нечто подобное позавчера случилось и со мной.

Я проходил через Налевки, мимо ворот новообразованного Гетто, и остановился, пораженный удивительной картиной.

Однако, раз уж мои записи имеют вид письма к другу, которого я давно не видел, напишу несколько слов о Гетто, тем более что устройство этого поразительного, анахронического, воскресшего из Средних Веков изобретения оккупационных властей будет иметь самое непосредственное отношение к Эксперименту. К тому же установления и параметры еврейского города внутри Города наверняка будут меняться, и невредно зафиксировать, каковы они на сегодняшний день.

Итак, сверхчеловеки, многое, начиная со свастики, позаимствовавшие от индийской цивилизации, управляют подвластным населением, деля его на касты. Для того чтобы низшие страты общества поменьше бунтовали, нужна некая каста париев, неприкасаемых, по сравнению с которой плебс будет чувствовать себя все же до некоторой степени привилегированным. В этом, полагаю, и заключается рациональная причина германского государственного антисемитизма.

В Польше с ее колоссальным еврейским населением эта придуманная для Германии механика обретает черты абсурда, поскольку «неприкасаемых» оказывается слишком уж много, но тупая, железная система не знает обратного хода. В результате Город, где евреи составляют чуть не треть населения, превращен в некую уродливую матрешку. Внутри него устроен второй город, еврейский, откуда выселили поляков и куда отовсюду свозят, сгоняют евреев. Территория в три квадратных километра обнесена проволокой, а кое-где даже возводят стену. Говорят, на этом искусственном острове в невероятной скученности будет жить чуть ли не четыреста тысяч человек. По радио объявили, что всякий еврей, обнаруженный вне Гетто без специального разрешения, будет арестован со всеми вытекающими последствиями, которые у сверхчеловеков всегда одинаковые.

Мне скучно про всё это писать. Я не хроникер человеческого идиотизма и не свидетель маниакальных злодейств. Уверен, что очень многие сейчас записывают все эти мерзости и глупости для будущего «суда истории», ведь евреи — «народ Книги». Я мерзостями и глупостями не возмущаюсь, я им не удивляюсь. На мерзостях и глупостях стоит вся история человечества. Пока не устранена их главная причина, всё так и будет длиться до скончания времен. Наверное, я чудовище, но мне не жалко взрослых людей. Они все или почти все без надежно упущенные и пропащие. В лучшем случае бессмысленны и бесполезны, в худшем — вредны и опасны.

Иное дело — дети, особенно маленькие. Я не могу без боли и ужаса смотреть на то, что с ними творят взрослые. Берут под свою невежественную опеку беззащитное, доверчивое сокровище и мнут, портят, губят! Не успокоятся, пока не превратят нового человека в такую же дрянь, какою являются сами!

Стоп. Мне нужно держать себя в руках. Отныне я не тот, что прежде. Всё переменилось. Никаких жалоб, причитаний, никаких эмоций. Только цель, только дело. И никакой водки. Ни капли. С этим покончено. Расправляю крылья — и в полет!

Итак, про Налевки.

Как я уже написал, меня трудно удивить происходящим вокруг безумием, но тут я просто остолбенел.

Я увидел, как Сказочник проводит через ворота своих воспитанников из «Дома еврейских сирот». Должно быть, они получили предписание переместиться в Гетто.

Я не люблю Сказочника. Он хороший, добрый человек, но он занимается не своим делом. Впрочем, как подавляющее большинство живущих на этом свете. Раз ты Сказочник пиши сказки, у тебя получается, но не порти детей своим невежественным воспитанием!

Многие стояли и смотрели, как длинная колонна медленно втягивается в ворота. Кто-то вздыхал, кто-то вытирал слезы, кто-то не мог сдержать рыданий. «Какая трагедия!» — шептались вокруг. Громко никто не возмущался, потому что было много полиции.

Я же смотрел на то, как наслаждается всеобщим вниманием Сказочник, как картинно обнимает он робеющего ребенка, как запевает надтреснутым голосом веселую песенку, как подбирает и прижимает к груди оброненного плюшевого зайца, как подчеркнуто он не замечает толпы, — и злился: позер, позер!

Стыдно. Я несправедлив к нему. Причиной тому самая черная зависть. К его известности, к пиетету, который он во всех вызывает, а более всего — к огромным возможностям, которыми он так плохо пользуется. Ах, если б мне дали управлять сиротским домом, думал я, глядя на печальное шествие. О, я бы согласился жить в любом Гетто и не устраивал бы по этому поводу трагедий!

Но то была еще не сама идея, а лишь ее предчувствие.

Следующее звено цепочки, тоже случайное, замкнулось ночью, когда я не мог уснуть и всё думал про Сказочника, которому судьба дала то, о чем я могу только мечтать. Уж если, руководя сиротским домом в обычном мире, он был почти свободен в своей педагогической деятельности, то можно себе представить, как привольно заживет он в Гетто — без муниципальных комиссий, учительских ассоциаций и прочих контролирующих инстанций. Там, за колючей проволокой, можно быть свободным от внешнего мира. Вот где бы развернуться! Говорят, среди беженцев невероятное количество осиротевших и потерявшихся детей…

Но это были жалкие, бессмысленные мечты. Во-первых, на какие шиши я бы стал разворачиваться? Во-вторых, кто меня пустит в Гетто, если я не еврей?

От бессонницы мне, как обычно, понадобилось выпить. Я неплохо научился гасить встречным огнем алкоголя тот костер, который сжигает меня изнутри. Это пламя могло бы согреть и осветить мир, но, не имея выхода, оно лишь опаляет мне сердце.

Дома водки не было, а выходить на улицу в комендантский час строжайше воспрещалось, но Город всегда жил двойной и тройной жизнью, приспосабливаясь к любой власти. Запреты ему нипочем. Через два квартала от меня находится подпольный кабак. Я оделся и пять минут спустя уже стучал в глухую дверь установленным стуком.

На створке тускло засветилась точка. Меня рассматривали в глазок. Я снял шляпу и слегка поклонился. Узнали.

Электричества в подвале, конечно, не было. Полагалось самому зажигать на столике керосиновую лампу, но я остался в темноте, да еще забрался в самый дальний угол.

Налил из графина полстакана, сразу выпил и стал ждать, чтоб перестало жечь изнутри, но что-то никак не отпускало. Мне уже за сорок, а ничего не сделано, жевал я свою всегдашнюю горькую жвачку. Мир населен и перенаселен теми, кому за сорок и кто ничего не сделал, но они и не знают, чтó нужно делать, а я-то знаю, знаю, и оттого бессилие тысячекратно тяжелее.

Когда за соседний стол сели двое и начали тихо переговариваться, я даже обрадовался — их бубнеж отвлек меня от самоедства.

Это были персонажи из «подкоряжного мира», как, помнишь, называли во времена нашей студенческой юности разный мутный, нечистый, ночной люд. Словно перевернул корягу, и там, в сырой грязи, копошатся какие-то жучки, червяки, сколопендры. Вот и эти были такие же — спекулянты с черного рынка, торговцы «марафетом», а может быть, даже воры или грабители. На территории страха и беды, каковой теперь является Город, подобной публике раздолье.

Я сначала не прислушивался, но скоро по доносившимся до меня обрывкам фраз понял, что это контрабандисты, притом нового, очень популярного профиля — переправляющие по подпольным каналам живой груз. Многие евреи, кто имеет деньги или богатых родственников за границей, после апрельского приказа об учреждении Гетто пытаются перебраться в Палестину, пока всех не заперли за колючей проволокой. Когда есть спрос на услугу, появляется и предложение, так что возникла даже конкуренция между «туристическими фирмами» (остроумное название). Я слышал, что «ваучер» через Словакию и Румынию, а оттуда морем можно добыть за 100 американских долларов — сумма большая, но не астрономическая. Всё неплохо организовано. Гарантией того, что «гиды» не прикончат «туриста» по дороге, является оплата по результату. Ее производят заграничные родственники на месте прибытия.

Мои соседи обсуждали какого-то Данцигера, беженца из Германии. Щуплый мужичонка (звали его Лех) волновался, ерзал и много говорил свистящим шепотом. Второй, сидевший ко мне мощной квадратной спиной, ронял слова скупо. Первый называл его Шайло.

Минут через пять стало ясно, что контрабандой людей промышляет только Лех. К нему обратился потенциальный клиент, берлинский ювелир, предложивший хороший задаток: 50 долларов, а по прибытии в Яффу — вдвое.

— Открывает он свой чемодан, — свистел Лех, — а там (я подглядел) зеленым-зелено! Доллары пачками! Говорю ж тебе, Шайло, он ювелир, берлинский! Наверно, продал всё свое рыжье и все цацки!

— А у тебя самого кишка тонка? — хмыкнул второй.

— Ты же знаешь, я не по этой части.

— Ладно. Получишь за наводку как положено. Десять процентов.

Тут я догадался о профессии пана Шайло, и мне сделалось не по себе. Не дай бог обернется и углядит меня в моем темном углу. Но уходить было еще опаснее. Я съежился и теперь ловил каждое слово.

— Не за наводку, не за наводку! — закипятился контрабандист. — Я его прямо к тебе приведу. Доставлю, куда скажешь. За это отдашь мне треть.

— Десять процентов.

— Двадцать пять! Без меня ты дела не сделаешь. Только я знаю, где живет Данцигер.

— Десять процентов, — лениво повторил громила.

— Дай хоть двадцать — не то отведу его к Тадзику, — пригрозил вертлявый.

Тогда Шайло вроде бы не быстрым, но каким-то очень точным движением схватил собеседника здоровенной лапищей за лицо и сжал. Лех сдавленно замычал, умолк. В другой руке у бандита блеснуло что-то тонкое. Шило!

— Я тебе сейчас цапку к столу пришпилю и буду поворачивать. Пока не скажешь адрес, — тихо прогудел Шайло. — Можешь орать — никто ко мне не сунется. Где найти этого Данцигера, ты все равно скажешь, только ни шиша не заработаешь, кроме дырки в руке. Ну?

Лех пропищал что-то жалобно-утвердительное.

— Ладно, десять процентов, — просипел он, когда Шайло его отпустил. — Только слово дай. Воровское. Что не обманешь.

Второй молча чиркнул себя большим пальцем по горлу. Это, вероятно, и было «воровским словом».

— Ну, где он?

Но контрабандист колебался.

— …Ага, я скажу и стану тебе не нужен.

Шайло двинул его кулачищем в ухо — кажется, в четверть силы, но у Леха чуть голова с плеч не оторвалась.

— Я воровское слово дал.

И Лех всё тем же пронзительным шепотом назвал адрес в Мокотове. Коричневая кожаная дверь на первом этаже справа, вроде как заколоченная двумя досками, но это маскировка. Нужно постучать два раза медленно и потом три быстро.

Я к этому времени совсем сполз под стол, думая только об одном — остаться бы живу. Но когда они ушли, успокоился и даже ободрился, чему, безусловно, поспособствовало содержимое графина. Надо предупредить беднягу, сказал я себе. Завтра же, с раннего утра, как только закончится комендантский час.

Поставил будильник. Проснулся в рассветном сумраке под отвратительный дребезг. Ныли виски, вставать ужасно не хотелось. Сделай хоть одно доброе дело в жизни, чертов спаситель человечества, обругал я себя.

Дойдя до места, я спрятался за деревом и стал смотреть на окна. Мне пришло в голову, что бандит тоже мог с утра пораньше отправиться за добычей. Что если он уже там?

Но через какое-то время на одном окне раздвинулись шторы и появилось лицо, при виде которого я вздрогнул. Оно было книзу тяжелое, густобровое, с набрякшими веками — очень похожее на мое собственное, когда я полчаса назад смотрел на себя в зеркало. Если надеть очки и пририсовать бородку — вылитый я.

Тут, в этот самый момент, меня будто пробило электрическим током. Нет, скорей это было похоже на то, что прямо в темя мне вонзился светозарный луч, и мир наполнился чудесным сиянием.

То был не итог логических размышлений. То было озарение. Свет и сила наполнили все мое существо. Я больше ничего не боялся, не колебался, не прикидывал, не взвешивал.

Я знал, что́ я должен сделать. План составился сам собой, идеальный в своей безупречности. Какие-то детали я додумывал уже на ходу.

Нужно было сначала зайти домой. Я больше не опасался, что Шайло меня опередит. Он не идиот совершать убийство среди бела дня, наверняка дождется темноты, а значит, времени более чем достаточно.

Поразительно, как меняется человек, когда судьба и случай вдруг выводят его из болота и зарослей на прямую, ясную дорогу. Я знал, что теперь с нее не собьюсь.

Домой я вернулся за двумя вещами. Во-первых, за пистолетом, которым обзавелся еще во время осады — не для геройства, а для защиты от шпаны и мародеров. Слава богу, я не сдал свой «браунинг» оккупационным властям. Во-вторых, за набором документов. Несколько месяцев назад я зарегистрировался в комендатуре как «фольксдойче II категории». Всего у полоумных сверхчеловеков аж четыре категории фольксдойче. Моя — для немцев, не проявлявших до войны приверженности Рейху, но сохранивших свою германскость и не осквернившихся браком с неарийцами. Я долго колебался, вляпываться ли в эту гадость, было противно, но практические соображения возобладали. Какое это было верное решение!

Я уверенно постучал в заколоченную дверь условленным манером: тук, тук, тук-тук-тук. Когда — очень нескоро — на той стороне тихонько скрипнула половица, спокойно сказал: «Я от Леха. Открывайте, пан Данцигер».

Потом, когда створка открылась, шагнул в полутемный коридор и сразу перешел на немецкий.

— Лех сдал вас бандитам, — сказал я. — Вместо Палестины вы попадете на тот свет. Где ваш чемодан с долларами?

Поразительно как упрощает общение пистолет в руке. Можно не здороваться, а сразу, без предварительных объяснений, переходить к делу.

Данцигер крикнул:

— Не отдам! Стреляй, чертов грабитель!

— Я не грабитель. Я предлагаю вам взаимовыгодную сделку: деньги в обмен на жизнь и безопасность. Пистолет для того, чтобы вы меня внимательно выслушали. Где у вас тут зеркало?

Моя уверенность и невесть откуда взявшийся нахрап были удивительны мне самому. Я будто бы действительно сделался совсем другим человеком. Так, наверное, превращается в распрямившуюся пружину легавая собака, взявшая след.

Ничего не понимая, ювелир допятился до входа в комнату. Там, в глубине, холодно поблескивала зеркальная дверца платяного шкафа. Я крепко взял берлинца за локоть и подтащил ближе.

Мы стояли рядом.

— Смотрите, как мы похожи.

— Не особенно, — пробормотал он, глядя на мое отражение со страхом. Должно быть, считал меня психом.

— А если так?

Я нахлобучил ему на нос свои очки.

— Теперь гляньте сюда. — Показал свою «кеннкарту», раскрытую на фотографии. — Если скажете, что сбрили бороду, никто не усомнится, что документ ваш. Ну, или можете отрастить такую же.

— Что это? Зачем? — пролепетал Данцигер.

— У вас удостоверение желтого цвета, с буквой J?

Он испуганно кивнул.

— И без повязки с шестиконечной звездой на улице не появишься, так? Теперь, когда ваша Палестина провалилась, вам один путь — в Гетто. Оттуда уже не выберетесь. А я дам вам полный набор документов стопроцентного арийца. И отправляйтесь себе совершенно легально, скажем, в Румынию, а оттуда — куда пожелаете. Все ваши деньги я не заберу, оставлю достаточно.

Данцигер тяжело дышал, но ужас в глазах пропал.

— Позвольте?

Взял удостоверение, продовольственный аттестат, справку с места жительства, поизучал.

— Вы с ума сошли. Какой из меня «фон», какой «барон»?

— Чем богат. Документы подлинные. Повторяю: это жизнь, безопасность. И свобода. Но сначала покажите, сколько у вас денег.

— Вы меня застрелите, — жалобно сказал он и мелко-мелко замигал. Наблюдать страх почти так же неприятно, как его испытывать. Я принялся успокаивать Данцигера.

— Посмотрите на меня. Разве я похож на убийцу?

— Сейчас все убивают, даже кто не похож.

— Ну и черт с вами. Я мог бы устроить обыск и забрать чемодан силой, но я не грабитель. Прощайте. Не советую только здесь задерживаться. Следующие визитеры будут менее деликатны.

Я спрятал документы в карман и сделал вид, что ухожу.

В коридоре он меня окликнул:

— Постойте!

Исчез в комнате, чем-то там погромыхал и вынес коричневый обтрепанный чемодан — не очень большой, но и не маленький. Поставил на пол, трясущимися пальцами открыл крышку.

Внутри, под газетой, которую Данцигер аккуратно отложил в сторону, лежали пачки бело-зеленых купюр. Они были разложены по номиналу.

Я тоже присел на корточки.

— Эти оставляю вам. Эти тоже.

Отдал ему две пачки стодолларовых Франклинов и четыре пачки пятидесятидолларовых Грантов. Такие крупные банкноты разменивать на черном рынке небезопасно — человеческая жизнь сейчас стоит дешевле. В чемодане остались десятки и двадцатки. Много.

— Так будет честно? Давайте ваши документы и берите мои.

Он молчал. В глазах, устремленных на чемодан, который я уже закрыл и поставил рядом с собой, стояли слезы.

Я, конечно, понимал, что это слезы жадности, и все же мне было этого человека жалко. Зная себя, я предвидел, что могу дать слабину — именно тогда, когда главное будет исполнено и напряжение спадет. Но я предусмотрел это заранее.

Сделав вид, что хочу закрыть замочки получше, я положил пистолет на зонтичную подставку, да еще и полуотвернулся.

И, конечно же, Данцигер клюнул. Он схватил «браунинг», навел на меня и сделал несколько шагов назад.

— Отдай чемодан, дерьмо!

В поросячьих глазках (у меня всё же не такие) светилось торжество. Как же — и деньги сохранил, и документы раздобыл.

— Только не убивайте, — пролепетал я, подталкивая его мысль в правильном направлении. — Я ухожу…

— Черта с два ты уйдешь.

Ювелир быстро оглянулся на дверь, потом на окна, прикидывая, будут ли слышны выстрелы. Отпускать меня ему было нельзя. Что если я на улице остановлю патруль и скажу, что еврей отобрал у меня, немца, документы?

Было интересно смотреть, как обстоятельства и страх превращают травоядное существо в хищника. За миг до того, как палец нажал на спуск, лицо Данцигера дернулось, будто от спазма или зубной боли. Вот и вся рефлексия.

После одного, второго, третьего щелчка физиономия мерзавца вся заколыхалась от паники.

Я вырвал из вялых пальцев пистолет. Вставил обойму. Взвел затвор. Ни жалости, ни вины я теперь не ощущал.

Он не молил о пощаде и не ждал ее, потому что полминуты назад сам собирался меня убить.

— Полусотенные вернешь обратно, скотина. Это штраф, — сказал я, подумав, что «гранты», пожалуй, мне все-таки пригодятся. Четыре пачки — это наверно тысяч двадцать?

Ювелир и не пикнул. Стал совать назад и мои документы, но я не взял. Зачем они мне, еврею Данцигеру?

На пороге я обернулся, чтобы последний раз посмотреть на человека, который отныне будет жить с моим именем, и подумал: как странно, что оно может умереть раньше меня или, наоборот, жить-поживать, когда меня уже не будет.

Бывший герр Данцигер тоже на меня пялился, с недоумением. Не мог понять, почему я не выстрелил. Люди подобного сорта не в состоянии представить, что кто-то устроен иначе, чем они. Видно невооруженным взглядом: индотип «Г-IIAb». Для них характерен тотальный дефицит воображения.

Бог с ним. Желаю, чтобы мое имя принесло ему больше удачи, чем мне за сорок четыре года жизни. Я же отныне пан Аксель Данцигер, чистокровный еврей с кучей денег. Гетто распахнет передо мной свои ворота, которые всех так страшат, а мне кажутся вратами Эдема.

Счастливый случай и — не буду скромничать — моя чудесная предприимчивость совершили невозможное. Кажется, я осуществлю-таки свой заветный план, да в таких условиях, о которых и не мечтал!

Назад: Всякая крякотень

Дальше: Жизнь, зачем ты мне дана?