Книга: Безобразное барокко

Назад: Ньютон и культура Ренессанса

Дальше: Глава IV Литература эпохи барокко

Иллюминация в алхимии и космогония И. Ньютона. Закон всемирного тяготения

Начиная с 1660-х годов Ньютон был увлечен поисками теологического толка. Ученый, как и его соотечественники Исаак Барроу, Генри Мор и Ральф Гудворд, был встревожен нараставшим атеизмом, причину которого многие видели в распространявшемся картезианстве. Хотя античный атомизм не имел ничего общего с атеизмом в современном понимании этого слова, но само учение о мельчайших и неделимых частицах, находящихся в непрерывном движении, словно исключало вмешательство в их механическое движение каких бы то ни было богов. Декарт, Гассенди и Чарльтон, предложили решение этой проблемы, предположив, что молекулы начали свое нескончаемое движение по божьей воле в самый момент творения. А все, что получилось в результате, произошло благодаря корпускулам и их движению, без всякого божественного вмешательства.

По мнению Ньютона, механистическое движение атомов мало что могло объяснить. С точки зрения чистой механики, невозможно было объяснить жизненные процессы, их весьма таинственную природу, где всевозможные трансмутации и сцепления молекул были просто необходимы. Получалось, что явление, или феномен, оказывалось богаче предписанного картезианством закона. Если все материальные формы, по мнению Ньютона, при всем их немыслимом разнообразии, могли редуцироваться назад в состояние так называемой первоматерии, то как все это разнообразие могло вообще появиться на свет? И по чьей воле, в конце концов, все это могло свершиться? Появление бесконечной вариативности из некого единого начала, из первоматерии привлекало внимание ученого.

Вариативность, которая не может быть объяснена исключительно механистическим принципом, объясняется в большей мере процессом вегетации. Об этом ученый и писал еще в 1672 году.

Колебание Ньютона между принятием механистического и вегетативного объяснения возникновения бесконечной вариативности жизненных форм привело его, в конечном счете, к принятию концепции божественной предопределенности. Эта предопределенность наиболее ярко выражается в процессах вегетации. Все процессы, основанные на вегетации, имеют, по мнению Ньютона, одну лишь причину и эта причина – воля Божья. Причиной всех причин является Бог, и главный смысл бытия известен только Ему самому и никому более. Только Он ответственен за всю нескончаемую вариативность форм. Но, по мнению Ньютона, у Бога обязательно должен быть посредник, с помощью которого Его воля, должна была воплощаться в этом мире.

В своем алхимическом трактате «О природе видимых законов и о процессах вегетации» («Of Natures obvious laws & processes in vegetation») Ньютон широко использует термин «вегетация», утверждая, что этот процесс дает о себе знать и среди минералов, и в животном мире, равно как и в растительном. Он даже утверждает, что дух вегетации неизменен и проявляет себя всюду. И если металлы – это часть мира минералов, то и металлы также подвержены вегетации, читай – трансмутации. Именно вегетативные процессы металлов и вдохновляли ученого на поиски того, что можно было бы определить как немеханистические принципы действия в природе.

Поначалу Ньютон предполагал, что присутствие божественной воли в мире может быть объяснено теорией эфира, который представлялся ему своеобразной душой материи. Здесь мы видим, что Ньютон полностью разделял воззрения стоиков, о чем уже шла речь выше. Однако в дальнейшем ученый предположил, что эфир – это лишь своеобразная среда, используемая более активным с точки зрения вегетации духом. И этим более активным духом мог стать Свет. Именно Свет, по мнению ученого, может внести необходимую жизненную активность в пассивную по своей природе материю и быть этой материей абсорбирован. «Разве не могут непроницаемые тела и Свет проникать друг в друга? – спрашивал Ньютон в своей «Оптике», – и разве не могут те же Тела получить максимум своей Активности из мельчайших частиц Света, которые беспрепятственно проникают в их Структуру?».

Вегетативный, или живительный, дух, который может быть еще идентифицирован как Свет, среди алхимиков был известен как иллюминат. Алхимик Э. Филарет – один из любимых авторов Ньютона – представлял и описывал иллюминат как некую основу алхимического деяния. Так, именно иллюминат активирует ртуть и подготавливает ее к работе. Стоит отметить, что Ньютон использует тот же самый дискурс, когда говорит об активных жизненных началах, заключенных в свете, проникающем в непрозрачную материю.

Однако, следует признать, что алхимическая трактовка вегетативной силы света и иллюмината была гораздо шире и туманнее, чем это мы можем найти в рукописях Ньютона. Бог, согласно книге «Бытия» Библии, создал Свет: «Да будет Свет». И для алхимиков, в этом смысле, никаких других аргументов и не требовалось. Трактат за трактатом в общей алхимической практике последовательно и подробно описывалось, как с помощью Света Бог придавал материи жизнь с начала времен. Но жизненные силы могли быть идентифицированы и с самим Духом Божьим, который «носился над водой». И получалось, что процесс Активации это не только ощущаемый всеми свет, но и нечто, недоступное нам в наших ощущениях. В алхимии существовала по крайней мере сотня имен для обозначения такого начала, и это была одна из тайн всей герметической науки, скрываемая от глаз непосвященного. Сам Ньютон активно использовал тридцать наименований для обозначения невидимого посредника.

Можно с уверенностью сказать одно: процесс иллюминации был воплощен в символической и метафорической форме, наполненной глубоким содержанием, и являлся ключевым моментом почти во всех известных алхимических трактатах. Свет воплощал силу Божью, направленную на активацию и реактивацию лишенной жизни материю.

Параллели, которые возникали между процессом вегетации и светом, и имевшие в свою очередь истоки в книге Бытия превращали любое алхимическое действие в процесс космогонического масштаба. Так, недавние исследования в области гуманитарных наук определили широко распространенную химическую философию шестнадцатого и семнадцатого столетий, в которой сотворение мира рассматривалось как процесс химического или алхимического разделения. Ньютон пришел к подобным взглядам в начале 1680-х годов, если не ранее, и начал сравнивать иллюминацию материи в алхимическом процессе с использованием Богом света в момент творения мира.

На трактовку Ньютоном алхимии в космогоническом аспекте, должно быть, повлиял Томас Бернет. Свою работу Tellurius theoria sacra он отправил Ньютону для комментариев. А затем последовала переписка Ньютона с Бернетом относительно возникновения неоднородностей из изначального хаоса в первые моменты творения. Основная проблема, с которой столкнулся Ньютон, заключалась в том, чтобы описать процесс творения мира, не вступая при этом в конфликт с описанием Моисея. Здесь Ньютон предположил, что в книге Бытия были описаны лишь основные этапы творения, и это описание было упрощено, чтобы не стать непонятным для людей несведущих. Так в библейском описании не было сказано о разделении хаоса на несколько частей, которые затем стали Солнцем и планетами, хотя Ньютон предполагал, что это произошло в первый день творения. В описании, данном Моисеем, рассмотрены лишь основные события, которые происходили не в космическом, а в земном масштабе.

Эти размышления, использованные Ньютоном в письме к Бернету, над общепринятой Иудео-Христианской теорией сотворения мира возникли в контексте освященной веками традиции, которую современники Ньютона комментировали и меняли, пытаясь вдохнуть в нее новую жизнь. Космогонические мифы возникали в каждой культуре и со временем они совершенствовались, менялись или замещались другими мифами в ходе развития этой культуры.

Для христианства традиционным форматом подобных рассуждений служила так называемая литература шестоднева – комментарии к шести дням творения, описанным в книге Бытия. Сложность христианской традиции в конце концов стала чрезмерной. Так в четырнадцатом столетии Генрих Лангенштейн процитировал в своих Lecturae super Genesim более шестидесяти имен авторов, считавшихся авторитетными в этом вопросе. Конечно, отправным пунктом для Генриха оставалась книга Бытия, но различные источники, из которых брал сведения Генрих, свидетельствуют о том, что уже к позднему средневековью комментирование шести дней творения стало своего рода наукотворчеством.

Во времена Ньютона Бытие все еще было основой для космогонических построений, а проблема примирения соотнесения традиции, идущей от Моисея, с возникающими и усложняющимися философскими воззрениями была как никогда актуальна. Отчасти это было связано с обнаружением еще большего античного материала, в особенности космогонических теорий, содержащихся в Герметическом своде. Отчасти это происходило в свете увеличивающихся и усложняющихся экспериментальных знаний. Так в книге Бытия ничего не говорится о начале ежедневного или годового вращения планеты, и даже Ньютон признавался Бернету в переписке, что он затруднялся к какому из дней творения отнести это событие.

Одним из способов разрешения этой проблемы была традиция экзегетики, идущая от Филона Александрийского, который предположил, что Пятикнижие – это иносказание, умышленно составленное Моисеем таким образом, чтобы под внешней формой мифа и исторического повествования скрыть от непосвященных глубочайший смысл божественного откровения. Всю широту понятия средневековой библейской экзегетики в нашем случае можно свести к вопросу о соотнесении описания творения мира в Пятикнижии и последних философских данных, ему противоречащих. Такая техника экзегезы в разрешении вопросов физического толка использовалась еще со времен Августина, который в своем труде De Genesi ad litteram пытался примирить буквальные значения библейских текстов со своим достаточно обширным знанием античной натуральной философии.

Такая техника комментирования Библии оказалась эффективной. Используя ее, можно было бы перекраивать описание творения мира в Ветхом Завете до тех пор, пока оно не начало идеально сочетаться с новыми астрономическими теориями или фактами, предъявляемыми теологам натурфилософами. Ньютон в переписке с Бернетом весьма остроумно разрешил вопрос о шести днях творения, отвечая на критику о малости этого срока. В своем письме Ньютон предложил Бернету столько времени, сколько самому Бернету казалось необходимым для окончания Богом процесса творения, понимая день творения как оборот созданного Богом земного шара: «Вы можете сделать первый день таким долгим, как вам того захочется и второй день тоже, ведь если не было дневного вращения, состоящего из земли и воды шара, то и день этот длился до тех пор, пока не была закончена вся полагающаяся работа. А затем если вы предположите, что Земля была запущена в движение божественной силой, приложенной к ней, и что первое вращение заняло целый год по нашему времени, а в затем в течение следующего года произошло три вращения, в третий год – пять, в четвертый – семь и так далее до 173 года, в который земля совершила 365 оборотов, то есть столько, сколько дней в нашем году…».

Спекуляция с числами могла быть использована для того, чтобы продлить время сотворения мира на любой требующийся срок, а ветхозаветное и философское описания получили возможность сосуществования именно благодаря подобной практике в области экзегетики.

Изначальная цель комментариев к шести дням творения была далека от научной, однако эти комментарии со временем стали тем посредником, который позволял совмещать интерес к устройству мира в религиозную эпоху. Вопросы, которыми задавались комментаторы, были ограничены предметом их комментария, а именно вопросом о том, как творил Бог, однако ответы на этот вопрос постепенно начали звучать в научном, а не религиозном ключе. В Эпоху Ренессанса было написано множество книг, посвященных комментарию к шести дням творения, причем были издания, подобные четырехтомнику Перерия (1598 г.), в которых излагались не только данные современной натуральной философии, но и вопросы литературы, философии, морали рассматривались в виде комментария к книге Бытия. А в семнадцатом веке акценты сместились, и вместо подобных примеров общекультурных обобщений комментаторы начали уделять внимание лингвистическому и историческому анализу книги Бытия, в то время как дело примирения Ветхозаветной истории творения мира с философией перешло в руки натурфилософов и обрело жизнь в совсем ином формате, превратившись в естественную историю Земли.

Здесь мы вплотную подходим к интеллектуальной основе научной революции, одна из характеристик (часто оспариваемая) которой заключалась в признании концепции знания как практического вмешательства. Такая интерпретация научного знания объясняет всплеск развития технологии в западном обществе и предлагает причины для интенсивного интереса, который проявился в эпоху Средневековья к герметическим и космогоническим документам: эти документы предлагали способ постижения химико-алхимических процессов, которые запустил Бог в определенные моменты творения мира.

Давая такие объяснения, герметические науки совершали уникальный вклад в мышление человека того времени, используя необычным образом аналогию микрокосм-макрокосм. Как пример здесь можно привести сознание человека, в котором отражаются все космические свойства. Алхимическая традиция была значительно богаче в проведении подобных параллелей, ведь для нее человеческое создание было не единственным микрокосмом. Алхимический процесс, великое делание алхимии было прообразом рождения нового космоса, включая в себя всю его эволюцию от момента сотворения до самого конца.

Эффективный алхимический агент – это оккультный дух, который мог быть представлен в виде творящей силы Бога. А алхимическая миниатюра акта творения, в свою очередь, могла предложить параллели с серьезными изменениями, которые происходят в человеческой душе при определенных обстоятельствах, и фермент души неясно сознавался как творящие силы космических масштабов. В итоге из множества различных алхимических источников рождалось описание бьющей через край витальности творения, жизни и роста, приумножения и ветвления жизненных форм в сторону неожиданного и непредсказуемого, нового в ходе действия божественной силы на первозданный хаос.

Для алхимика «философский хаос» это не только элемент космогонии, но и источник жизни: разлагающаяся плоть и зловонная грязь находятся в состоянии гниения, в процессе разложения упорядоченных форм до зачаточной массы, из которой могут возникнуть не связанные с предыдущим упорядоченным состоянием новые формы жизни. Аналогия, проводимая между первоматерией и зарождением новой жизни, может показаться достаточно сложной для нашего современника, поскольку в современной науке жизнь передается по цепи от родителя к потомку безо всякого вмешательства смерти и распада. Но в семнадцатом столетии основным было чувство прерванности этой цепи, и хотя существовали соперничающие теории о том, какое семя – мужское или женское было важнее, все же общепринятым оставалось соглашение, что после соития происходило смешение женского и мужского семени (или, возможно, мужского семени и женской менструальной крови). Эта смесь проходила стадию разложения, заканчивающуюся образованием «зародыша» – простого и неделимого – из которого затем возникал новый индивид. Для растений принятая парадигма немного отличалась, но вера в то, что распад предшествовал новой жизни была широко распространена и имела своим подтверждением слова Писания: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» [Иоанн 12:24]. Эти слова многие алхимики приводили в качестве объяснения необходимости смерти и гниения в царстве минералов для их дальнейшего совершенствования. Эти три процесса и рассматривает Ньютон в своем трактате «Of natures obvious laws & processes in vegetation». Существуют различия при рассмотрении каждого из царств в отдельности, однако эти различия несущественны, и общая идея о некотором хаотическом состоянии, в которое ввергается всякая упорядоченная материя при помощи процессов гниения и распада, создает общую картину эволюции как живого, так и минерального мира.

Возвращаясь к переписке Ньютона с Бернетом, нужно отметить, что когда Ньютон рассматривал этапы в формировании нашей планеты, его терминология приобретала отголоски современной ему химической философии. Аналогии, которые он предлагал для объяснения образования холмов доносились словно из химической лаборатории: коагуляция растворенной селитры в куски неправильной формы, застывание расплавленного олова неоднородными комьями и свертывание молока. Такое влияние алхимической космогонии на представления Ньютона не могло не сказаться на его рассмотрении природы силы гравитации, введя которую в своих «Началах», он смог объяснить движение планет. Об объяснении Ньютоном природы этой силы и пойдет речь ниже.

Идея о силе притяжения, постоянно действующей на планеты со стороны Солнца, приходила в голову многим еще до того, как Ньютон приступил к своим исследованиям: Копернику, Кеплеру, знаменитому физику-экспериментатору Роберту Гуку, физику и известному архитектору Кристоферу Рену, астроному Эдмонду Галлею и другим. Предполагалось, что на дальние планеты эта сила действует слабее, чем на ближние, и что величина силы изменяется обратно пропорционально квадрату расстояния от Солнца до планеты. Но до Ньютона все размышления о силе тяготения не выходили за рамки чистого философствования.

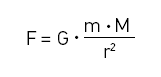

Ньютон принял гипотезу, высказанную его предшественниками, а именно: он предположил, что сила F взаимного притяжения любых двух тел с массами m и M, удаленных друг от друга на расстояние r, выражается формулой

,

,где G – гравитационная постоянная, т.е. имеет одно и то же значение при любых m, М и r. Значение этой постоянной зависит от того, в каких единицах измеряются масса, сила и расстояние. Ньютон обобщил также установленные Галилеем законы движения земных тел. Эти обобщения известны под названием трех законов Ньютона.

В теории движения небесных тел Ньютон одержал блестящую победу, доказав, что три закона Кеплера, полученные им методом проб и ошибок на основании результатов многолетних наблюдений Тихо Браге, представляют собой не что иное, как математические следствия из законов всемирного тяготения и трех законов движения. Тем самым Ньютон показал, что движение планет, которое, как полагали до него, не имеет ничего общего с движением земных тел, в действительности подчиняется тем же законам, что и движение земных тел. В этом смысле Ньютон «объяснил» законы движения планет. Кроме того, поскольку законы Кеплера согласуются с результатами наблюдений, их вывод из закона всемирного тяготения стал превосходным подтверждением правильности самого этого закона.

В своей грандиозной деятельности Ньютон придерживался принципа, выдвинутого Галилеем, – искать не физическое объяснение, а математическое описание. Именно математике Ньютон отводил главную роль, потому что центральным физическим понятием ньютоновской небесной механики была сила тяготения, а действие этой силы он не мог объяснить с помощью физических понятий. Представление о силе тяготения, действующей между любыми двумя массами, даже если их разделяют сотни миллионов километров пустого пространства, казалось столь же невероятным, как и многие свойства, придуманные для объяснения физических явлений последователями Аристотеля, средневековыми схоластами и алхимиками. Представление о дальнодействующих силах было особенно неприемлемым для современников Ньютона, упорно настаивавших на механистических объяснениях и привыкших воспринимать силу как результат непосредственного соприкосновения тел, при котором одно тело «толкает» другое.

Однако, несмотря на то предпочтение, которое Ньютон отдавал математическому описанию физических явлений, он все же сделал определенные попытки объяснения природы силы гравитации, использую различные теории того времени.

Известно, что закон гравитации, по Ньютону, был явлением исключительно земным. Саму же Землю Ньютон, согласно философии стоиков, воспринимал как живой организм, как гигантское растение, выдыхающее эфир каждодневного обновления и необходимой свежести, в результате чего по миру распространялись живительные ферменты вплоть до следующего цикличного увядания. И согласно законам Живой природы, у Земли есть свои стадии рождения, детства, юности, старости и умирания.

Согласно Ньютону, огромную роль в действии закона гравитации имеет эфир. Идею эфира, ученый позаимствовал из теории вещества, впервые предложенной Аристотелем. Идея эфира, мельчайшие частицы которого в процессе непрерывного движения оказываются способными с помощью механического движения передавать импульс физического воздействия, постепенно во взглядах Ньютон стала дополняться исключительно алхимической концепцией так называемого «посредника», «агента», или «медиума». В рукописи трактата «Of Natures obvious laws & processes in vegetation» причиной гравитации были указаны некие «active spirits».

Постепенно Ньютон пришел к выводу, что эти «active spirits» проникают в эфир через воздух атмосферы. А сам воздух, по мнению ученого, является результатом сложных процессов трансмутации различных минералов и ферментации – процессов, происходящих внутри самой Земли. Таким образом, атмосферный воздух поднимается все выше и выше, пока не достигает пределов, где царствует чистый эфир.

У читателя естественно может возникнуть вопрос: а при чём здесь эстетика безобразного? Да, Ньютон, Декарт, Лейбниц, создавая новую парадигму научного мышления, исходили из Аристотеля и средневековой теологии, а порой, опирались даже на такие мистические доктрины, как алхимия и каббала. Но где же здесь безобразное? Не случайно Ньютона называли «последним магом». Магизм и научная деятельность в эпоху барокко были неразрывно связаны между собой. Судьба Афанасия Кирхера может служить тому ярким подтверждением. В своем трехтомном труде «Эдип Египетский» (Oedipus Aegyptiacus) Кирхер обосновывал, что древние теософские системы Зороастра, Орфея, Пифагора, Прокла, халдеев и еврейской Каббалы имеют своим общим источником труды древнеегипетского мага Гермеса Трисмегиста (то есть Кирхер фактически повторил содержание 900 тезисов Пико делла Мирандолы, осужденных католической церковью; несколько неожиданно для иезуита, не правда ли?).

Но, ведь, магизм был напрямую связан, по Н. Бердяеву, с воздействием на природу с помощью соответствующих заклинаний, ритуалов, которые в дальнейшем перерастут в научный эксперимент. А, согласно взглядам средневековых теологов, природа является «церковью сатаны». Спиноза в буквальном смысле обожествлял Природу, убирая всякое различие между Ней и Богом. Здесь, на наш взгляд, в скрытой форме присутствует миф о первородном грехе, о запрете на познание. Наука же эпохи барокко этот запрет отменяет, и учёный превращается, по меткому выражению одного философа, в «торговца истиной». Именно в XVI веке в Германии возникают народные книги о докторе Фаусте и в эпоху барокко начинает набирать силу миф о договоре с дьяволом. Если старый мир жил по законам божьим, по Ветхому и Новому заветам, то теперь договор с Богом, благодаря развитию научного познания в эпоху барокко, постепенно заменяется договором с дьяволом, а дьявол, согласно уже упомянутой традиции, и есть высшее воплощение безобразного. Именно в эпоху барокко помимо фаустианского мифа появляется и узаконивается в художественной литературе этого периода миф о восстании ангелов, о революции на небесах. Этот миф наиболее ярко даст знать о себе в так называемом протестантском эпосе. Но об этом пойдёт речь уже в следующей главе.

Назад: Ньютон и культура Ренессанса

Дальше: Глава IV Литература эпохи барокко