2

В апреле 1933 года рейхстаг, где большинство мандатов принадлежало нацистам, принял закон о восстановлении профессионального чиновничества. Теперь евреев, лиц, состоявших в браке с лицами еврейской национальности, а также ненадежных в политическом отношении лиц можно было законно увольнять из университетов. Отстранению подлежали и Mischlinge – неарийцы особой категории, люди, у которых только один дед или одна бабушка были евреями [256].

К тому времени фон Фриш был одним из ведущих немецких ученых, директором нового, финансировавшегося Рокфеллером Института зоологии при Мюнхенском университете. Много лет назад во внутреннем дворе института, украшенном колоннами и обустроенном ландшафтными архитекторами, фон Фриш, как он вспоминал в своих мемуарах, «подпал под неудержимое очарование медоносной пчелы» [257].

Собственно, в действительности он еще раньше очаровался существами, которых позднее стал называть своими маленькими товарищами. В 1914 году, проявив артистичность фокусника, он публично продемонстрировал то, что в наше время кажется вполне банальной истиной: медоносные пчелы (как-никак их пропитание зависит от умения распознавать цветущие растения) умеют различать цвета (хотя страдают дальтонизмом, а именно «слепы на красный цвет»). Применив стандартный для экспериментов с поведением метод – вознаграждение пищей, он обучил группу пчел узнавать голубые тарелки. Затем он показывал им маленькие квадраты из цветной бумаги и с удовольствием наблюдал, как на глазах скептически настроенных зрителей пчелы слетались к нужному квадрату, «словно бы по команде» [258].

Но именно в мюнхенском саду пчелы впервые для него станцевали:

«Я приманил несколько пчел к блюдцу с сахарной водой, пометил их красной краской, а затем на какое-то время прекратил кормежку. Как только всё успокоилось, я снова наполнил блюдце и стал наблюдать за разведчицей, которая попила из него и вернулась в улей. Я едва верил своим глазам: она исполнила на сотах с медом круговой танец, который очень воодушевил помеченных краской сборщиц вокруг нее и побудил их снова прилететь к кормушке».

Хотя пасечники и натуралисты уже сотни лет знали, что медоносные пчелы сообщают друг другу о местоположении источника пищи, никто не знал, как именно они это делают. Ведут друг дружку к нектару? Оставляют пахучие следы? «Полагаю, это было самое далеко идущее наблюдение в моей жизни», – написал фон Фриш без малого сорок лет спустя [259].

Закон о госслужбе обязывал фон Фриша и его коллег-ученых (как и всех остальных госслужащих в рейхе) предоставить документальные подтверждения своего арийского происхождения. Фон Фриш – а он уже был под подозрением из-за своей готовности брать в аспирантуру евреев, даже если темы их диссертаций были далеки от его собственного профиля, – оказался перед еще более опасной дилеммой [260]. Мать его матери, на тот момент уже покойная, дочь банкира и жена профессора философии, была еврейкой, уроженкой Праги.

Вначале университет защищал свое светило зоологии, устроив так, чтобы его включили в безопасную категорию «евреев на одну восьмую». Но вообразите себе ядовитую смесь идеологии и амбиций, которая забродила в умах, уставших от жесткой институциональной иерархии и невозможности продвинуться, среди ученых, которые, несмотря на образованность, не допускались к академической кормушке… В октябре 1941 года кампания против фон Фриша увенчалась успехом: его переклассифицировали, объявив «mischling второй степени» – евреем на четверть – и добившись приказа о его увольнении.

Как нам уже известно, фон Фриш пережил нацистов. Но всё было непросто.

Влиятельные коллеги пришли к нему на выручку и нашли ему «трибуну» в новом еженедельнике Das Reich, куда Геббельс давал редакционные статьи, а фон Фриш писал о вкладе Института зоологии в национальную экономику и о ключевой роли его трудов для обеспечения тыла армии [261]. В конце концов фон Фриша спасли пчелы, хотя и довольно извилистым путем. Немецкие пасеки два года страдали от расплодившихся паразитов Nosema apis. Под угрозой оказались как запасы меда, так и опыление сельскохозяйственных культур. Фон Фриш, по протекции своего высокопоставленного доброжелателя, был назначен на пост специального инспектора, и паникующее министерство продовольствия поневоле отсрочило его увольнение «до конца войны» [262].

Аполитичность медоносных пчел не препятствовала их мобилизации на «трудовой фронт» национал-социалистов. Министерство вскоре расширило «отпущение грехов» фон Фришу, чтобы он искал способ рационализировать опыление – побудить пчел садиться лишь на растения, полезные для экономики. Много лет назад фон Фриш экспериментировал с «наводкой по запаху»: приучал пчел к определенному запаху, а затем выпускал, чтобы они садились на соответствующий цветок; но тогда он не смог заинтересовать этим проектом коммерческие фирмы. На сей раз «Организация пасечников рейха», взволнованная назревающей катастрофой, переполненная националистическим энтузиазмом и обеспокоенная новостями о сходных масштабных исследованиях в СССР, поспешила спонсировать работы фон Фриша.

Измотанные всё более интенсивными авианалетами на Мюнхен, фон Фриш и его сотрудница Рут Бойтлер, с которой он проработал всю жизнь, эвакуировались в Австрию, в деревню Бруннвинкль в Тироле. Именно там фон Фриш в детстве проводил лето, и в пристройке к дому располагался музей естествознания, который он основал, будучи пылким семнадцатилетним энтузиастом. Здесь, предаваясь своей юношеской страсти, Карл привлекал родственников и друзей семьи к поискам местной фауны в окрестных лесах и на берегах водоемов. Именно здесь, на старой мельнице у озера Вольфганг, под бережным руководством своего дяди, видного венского биолога Зигмунда Экснера, Карл развил классические умения наблюдателя и манипулятора, которые стали характерными чертами его экспериментальных исследований.

И именно здесь, среди животных, фон Фриш обрел свое «благоговение перед Неведомым» – скорее приверженность пантеистическому релятивизму, чем оформленное религиозное убеждение. «Все искренние убеждения заслуживают уважения, – уверял он, – за исключением самонадеянного утверждения, будто в мире нет ничего выше, чем человеческий разум» [263]. И именно здесь, как рассказывает он в своей простой, зачастую лирической манере, его семья либеральных католиков – доктринально-либеральная во времена, когда в Австрии биологов сплошь и рядом увольняли за поддержку учения об эволюции, – создала буржуазное убежище, дом науки и искусств, дом тихих радостей учтивой культуры, далекий от потрясений, терзавших Mitteleuropa в начале ХХ века: энергичная мать и заботливый, хоть и сдержанный, отец, трое старших братьев, подготовка всего лишь к монотонным, постепенно развивающимся, длинным и безупречным карьерам на научном поприще.

И именно здесь, в коконе семейной памяти, пока бомбы союзнической коалиции сжигали в огненных бурях Мюнхен и Дрезден, пока над Аушвицем воздух становился всё гуще, фон Фриш и Бойтлер, пользуясь разрешением властей, вернулись к работе об общении пчел, которую фон Фриш отложил в долгий ящик лет двадцать назад, чтобы сосредоточиться на зрении гольянов и чувстве вкуса у пчел.

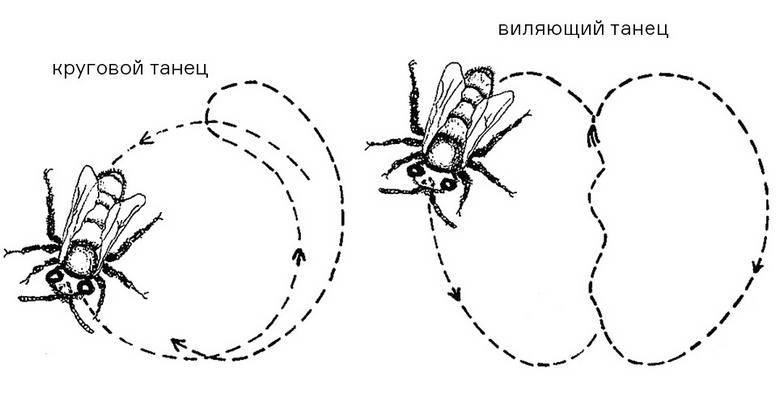

В давние времена, занимаясь штудиями во внутреннем дворе института, фон Фриш выделил два танца (назвав их круговым и виляющим) и заключил, что первым пчелы указывают на источник нектара, а вторым – на источник пыльцы. В последующие годы Бойтлер продолжила эту работу, но начала сомневаться в гипотезе. В 1944-м, возобновив совместные эксперименты, они обнаружили: если установить блюдца с кормом более чем в ста метрах от улья, то не важно, какое вещество приносят пчелы: при возвращении все они исполняют виляющий танец. Должно быть, различия между танцами, которые подметили ученые, не описывали саму пищу, а служили для передачи гораздо более сложной информации о местонахождении корма. Эта способность четко указывать расстояние и направление казалась, писал фон Фриш, «слишком фантастической, чтобы быть правдой» [264].

Сложность поведения пчел завораживала. В наше время само собой разумеется, что замысловатые общественные инстинкты медоносных пчел (живущих самовоспроизводящимися колониями, где насчитываются тысячи особей) как-то связаны с развитием изощренных форм коммуникации. Но в начале ХХ века в зоологии доминировала убежденность биологов и психологов, что поведение животных полностью объяснимо через простые реакции на раздражители – рефлексы и тропизмы. А пчелы фон Фриша делали то, что ведущие бихевиористы типа Джона Б. Уотсона и Жака Лёба считали невозможным: они общались символами, репрезентируя информацию в форме (предсказуемом паттерне движений физического тела), привязанной к ее объекту «общественными условностями, негласной договоренностью или явным кодом» [265]. Более того, эта репрезентация могла иметь место спустя несколько часов после полета, который она описывала. Она опиралась на фиксирование подробностей этого полета, воспоминания о его содержании и, конечно, на перевод и «разыгрывание» значимой информации. Более того, для нее требовалась аудитория, способная эффективно взаимодействовать при интерпретации информации. Как недавно написал Дональд Гриффин, неутомимый поборник идеи сознания у животных, спонсор лекционного тура фон Фриша в США в 1949 году, это «самый существенный пример разносторонней коммуникации, известной у какого-либо животного, за исключением нашего собственного вида» [266]. Фон Фриш пошел дальше. Он полагал, что это достижение «не имеет параллелей нигде во всем царстве животных» [267].

Современные исследователи пчел развили ту теорию танца, которую фон Фриш и Бойтлер переработали во время войны. Сегодня большинство ученых полагает, что два основных танца не различаются по типу информации, которая в них содержится [268]. В обоих танцах покачивания сообщают о расстоянии и направлении, в обоих танцах именно относительная страстность танца говорит о качестве еды. При обоих танцах тип цветка сходным образом выясняется по запаху, который пристал к телу пчелы.

В Мюнхене фон Фриш размещал кормушки прямо у улья, чтобы его ассистенты, наблюдавшие за танцами, и те ассистенты, которые дежурили у кормушек, могли легко общаться между собой. Однако в круговых танцах, исполняемых пчелами, чтобы сказать: «Еда неподалеку», виляния брюшком длятся недолго: они исполняются, когда плясунья разворачивается, чтобы начать новый круг. Фон Фриш и его команда не заметили этих тонких нюансов, а пчелиная аудитория, вероятно, тоже не особенно их примечает, полагаясь больше на свое обоняние для поиска корма так близко. Но когда пища находится дальше (для пчел краинской породы, которых предпочитал фон Фриш, переломная дистанция пятьдесят – сто метров), пчелы, возвращающиеся в улей, вставляют в свой танец дополнительную последовательность па: пчела бежит по прямой линии, энергично виляя своим брюшком из стороны в сторону, и это виляние может повторяться тринадцать-пятнадцать раз в секунду [269]. Именно эта характерная последовательность движений содержит ключевую информацию. Кружа в темноте, в толчее «танцзала» (как назвал его фон Фриш) улья, вернувшаяся сборщица обнаруживает, что за ней следуют три-четыре последовательницы, которые принимают информацию, заключенную в танце, своими усиками, задействуя обоняние (чтобы опознать тип цветка), вкус (чтобы оценить качество «продукции» цветка), осязание и акустическую чувствительность, которая позволяет им уловить колебания воздуха от крыльев танцовщицы [270].

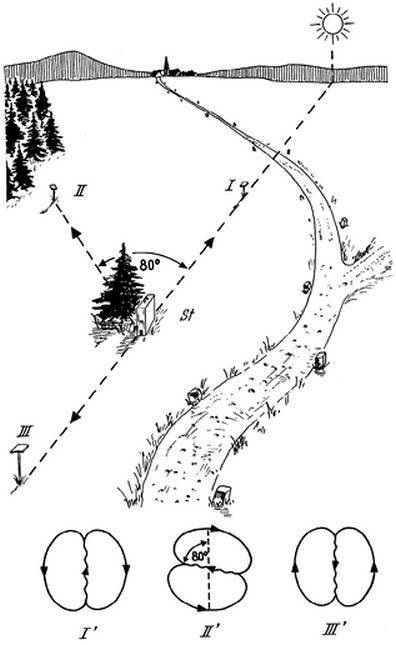

Танцующая пчела берет за точку отсчета солнце. Когда она освещена дневным светом на горизонтальной платформе у летка улья, ее движения «индексальны», они указывают прямо вперед, «совсем как мы указываем на далекую цель, подняв руку и вытянув палец» [271]. Танцуя на открытом воздухе, пчела ориентируется, наклоняя свое тело так, чтобы видеть солнце под тем же углом, как и во время ее недавнего перелета к источнику пищи [272].

Но подавляющее большинство танцев происходит внутри улья, в полной темноте, на поверхности вертикальных сот. Эти условия создают для пчелы целый комплекс сложностей, которые она разрешает, реконфигурируя индексальную ассоциацию между танцем и источником пищи. Этот танец внутри улья предполагает пространственно-временное смещение: пчела конвертирует угол солнца (который при танце на открытом воздухе позволял ей имитировать свой полет) в термины гравитации. Чтобы справиться со своей задачей, пчела должна увидеть угол между направлением движения солнца и источником пищи во время ее полета к источнику, запомнить эту информацию, безошибочно транспонировать этот угол в угол, связанный с гравитацией, и тем самым провести вычисления, которые вносят поправку на движение солнца за время, прошедшее между ее полетом к пище и танцем [273].

Если кормушка находится на одном направлении с солнцем, пчела взбегает по сотам вверх, а если кормушка в противоположной стороне, то вниз. Если корм находится, например, в восьмидесяти градусах левее солнца (как на кормушке II на иллюстрации справа), пчела, виляя брюшком, бежит по линии, которая на восемьдесят градусов отклоняется влево от вертикали (II’), и т. п. и т. д. [274] Даже если солнце скрыто облаками, пчела умеет определять свое положение по солнцу, распознавая паттерны поляризованного света, которые не способен видеть человеческий глаз [275].

Фон Фриш проследил за тем, как пчелы улетают в поисках нектара за одиннадцать километров от своего улья, и обнаружил, что они описывают расстояние с помощью некоего сочетания знаков (количество виляний брюшком, их темп, скорость движения вперед, длина и продолжительность пробежки пчелы по прямой линии во время танца) [276]. Однако расстояние – «субъективная» характеристика, которую пчелы измеряют количеством усилий, затраченных на полет к источнику пищи. Фон Фриш продемонстрировал это, прикрепляя различные грузики к разным частям тела пчел, заставляя их бороться с встречным ветром или принуждая ходить. В каждом из этих случаев они сообщали, что расстояние длиннее, чем при полете, не сопряженном с этими помехами [277].

Фон Фриш любил работать со «спокойными и миролюбивыми» пчелами [278]. Они охотно с ним сотрудничали, а он проявлял отзывчивость, разрабатывая эксперименты и приспособления, которые отвечали бы их потребностям и желаниям. Пчелы были подвержены влиянию ветра и температуры воздуха. У них обнаружились поразительно тонкие обоняние и вкус. Они активно реагировали на изменение освещенности. Постепенно учились опознавать конкретных рабочих пчел. Фон Фриш, зная их чувствительность, никогда не мог быть уверен, что поведение пчел, которое он наблюдает, не отражает искусственные условия в ходе эксперимента, а потому позволил пчелам принудить себя к всестороннему (и утомительному) повторению проверок: стал искать способы для повторения контролируемых экспериментов в природных условиях. Когда он открывал для себя что-то слишком поразительное, то спрашивал себя: а если его внимательность породила нечто вроде «научной пчелы»? [279]

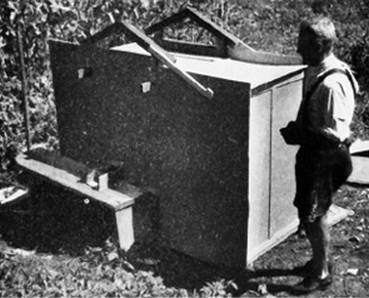

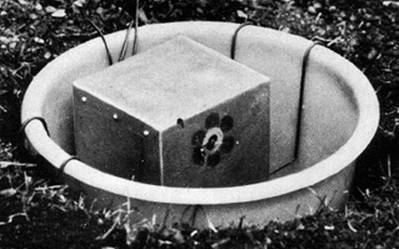

Для начала он соорудил специальный улей для наблюдений. Это был стандартный улей с пасеки, но со стеклянными окошками, чтобы наблюдать за пчелами, не очень их тревожа. Но вскоре фон Фриш обнаружил, что яркий солнечный свет и возможность видеть лоскутки неба искажали танцы, и тогда он разработал свою линейку ульев со съемными панелями, чтобы манипулировать условиями снаружи улья.

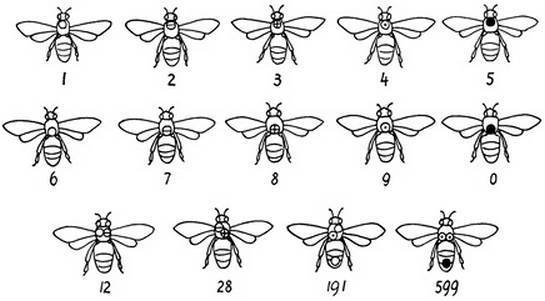

Затем он разработал схему кодировки – весьма остроумную, – которая позволяла визуально опознавать сотни конкретных пчел. И, взяв тонкую кисточку и цветной лак, помечал каждую пчелу точками, пока пчелы пили сахарную воду.

Он конструировал кормушки и специальные дозаторы с пищей. Изобрел автоматический аппарат-счетчик, замаскированный под цветок: этот прибор регистрировал визиты пчел на цветок в ситуациях, когда приглашать волонтеров-наблюдателей было непрактично или излишне.

Но истинный талант фон Фриша состоял в разработке простых и эффективных элементов, отличавшихся чрезвычайным изяществом. Например, вначале он переводил с языка танца, систематически перенося на всё более далекое расстояние источник пищи, к которому его пчелы были приучены летать, и внимательно наблюдая за танцами, которые исполнялись вернувшимися сборщицами. Подспорьем всему этому – вдобавок к терпению, самокритичности и изобретательной методичности в работе – были его зоркий глаз естествоиспытателя, примечавший экологию пчелиной жизни, темперамент и привычки этих насекомых, и глубокое чувство сродства с «пчелиной онтологией», чувство того, каково быть пчелой.

Всё это помогло ему признать индивидуальность членов коллектива-улья, их характерные склонности и разные темпераменты, их переменчивые настроения, тонкие вариации их деятельности. Несомненно, это было глубоко антропоморфическое понимание. Его пчелы «проницательны», «энергичны» и «флегматичны», в определенный момент они даже проявляют «классовое сознание» [280]. Но неверно думать, что работу фон Фриша можно счесть проявлением антропоморфизма (под которым мы в данном случае можем подразумевать стремление понять других существ, взяв за опору внутренний мир человека). Для фон Фриша медоносные пчелы были и личными друзьями, и глубоко загадочными ввиду своей инаковости существами. И эта пропасть, а также мосты через нее позволяют одновременно благоговеть и завоевывать; это неутомимое стремление к некому искупительному контакту и готовность проявлять жестокость на пути к цели.

Возможно, всё дело во времени, когда это происходит, – страшном, обесчеловечивающем периоде историко-политического развития, который совпадает с волнующим моментом, когда все описываемые здесь открытия совершенно новы. Либо, возможно, дело в возрожденном стремлении этологов найти в животном что-то человеческое. Но, очевидно, в понимании (и в исследованиях) фон Фриша пчелы – в равной мере его сотрудники и его подданные. Он устраивает им экзамены и не скрывает своего разочарования в тех редких случаях, когда они не демонстрируют свою проницательность. Но и они его экзаменуют: бросают ему вызов, чтобы он разрабатывал достаточно тонкие эксперименты, близкие к их загадочному образу жизни.

В исследования в Бруннвинкле фон Фриш погрузился, словно в пышные дебри чужой планеты. «Я стремился с головой уйти в работу, – вспоминал он, – по возможности стараясь обращать как можно меньше внимания на события, происходившие вокруг меня». Над жизнью за пределами Бруннвинкля он не имел никакой власти. В Мюнхене Институт зоологии лежал в руинах, на месте его собственного дома была «зияющая дыра». Враждебность коллег ставила его в замешательство. Он убедил свою жену сжечь ее дневник [281]. Кому можно доверять? Кто читает дневники? Кто может подслушать? Но пчелы… Пчелы разговаривали, но их не волновала политика. Их язык не был испорчен развращающим жаргоном Третьего рейха. Пчелы были непорочны. Пчелы обладали ясной рассудительностью. Среди пчел можно было найти убежище.

Мы не знаем, что чувствовала в тот момент Рут Бойтлер, но Мартин Линдауэр, впоследствии самый блестящий ученик фон Фриша, рассказывает, как после тяжелого ранения вернулся в Мюнхен с русского фронта, выразил желание изучать науки и получил от лечащего врача совет сходить на лекцию Карла фон Фриша о делении клеток. Линдауэр вспоминает это событие как прозрение, вновь открывшее перспективу нормальной, осмысленной жизни перед растерянным двадцатиоднолетним парнем, который отказался вступить в гитлерюгенд и был отправлен строить Дахау, ушел добровольцем в немецкую армию после другой лекции (прочтенной эсэсовцами, вербовавшими добровольцев в его школе), а затем нашел в фон Фрише сурового наставника со «страстью к науке… не терпевшего обмана, чрезвычайно придирчивого человека» [282].

Возможно, неудивительно, что Линдауэр, как и его учитель, привязался к пчелам. Когда нацистский авторитарный порядок превращался в хаос и условия для профессиональных занятий наукой повсюду шли прахом, фон Фриш создал на озере Вольфганг островок покоя, обрел в своих медоносных пчелах размеренность, упорядоченный образ жизни, при котором, как и во всех хорошо управляемых институциях, никому не приходится бояться непредсказуемых событий, никому не приходится чувствовать себя неприкаянным. Это вновь была Германия непрофессионального музея у австрийского [так в оригинале. – Пер.] озера, Германия до революции 1918 года, до Веймарской республики с ее инфляцией, до нашествия нацистов. «После того как я познакомился с безумным режимом гитлеровских времен, который был злобным, бесчестным и неправильным во всех отношениях, – сказал Линдауэр в интервью полвека спустя, – я черпал силы в том, что моя работа основывалась на абсолютной правильности, честности и объективности. На руинах этого материального и духовного крушения, этой безысходности я смог, под руководством моего учителя Карла фон Фриша, построить новый образ жизни. Среди пчел я обрел новый дом. Это и впрямь был новый дом, пчелиная колония» [283].