Книга: Мозг материален

Назад: Глава 8 Внутренний конфликт – основа принятия решений

Дальше: Краткий курс нейробиологии

Глава 9

Личность как уравнение со многими переменными

Самое нелепое интервью в моей жизни было посвящено ответу на вопрос: “Зачем человеку нужна квартира-студия с точки зрения нейробиологии?” Я была застигнута врасплох, но все‐таки что‐то наплела про то, как в мозге представлена категория убежища; еще что‐то наплела про то, что люди в целом хорошо переносят скученность по сравнению с другими животными; а развернутые дифирамбы квартирам-студиям от моего имени заботливо дописал редактор. У меня, в общем, не было возможности уклониться, потому что лекцию в Тюмени, бесплатную для слушателей, организовал местный застройщик, и если бы я отказалась об этом разговаривать, то он бы разочаровался и перестал участвовать в организации культурных событий в дальнейшем. Ну и вообще я уважаю профессионализм, и если бы я была пиарщиком строительной компании, то, конечно, тоже не упустила бы такой случай. Хотя не могу не отметить, что это был момент самой острой в моей жизни зависти к другу и коллеге Александру Панчину, приехавшему тогда в Тюмень читать лекции вместе со мной. Пока я давала интервью, он был свободен, как птицы небесные. Зачем человеку нужна квартира-студия с точки зрения биоинформатики и генной инженерии, организаторы его расспрашивать не стали.

Кажется смешным, но в принципе нейробиологию – а тем более экспериментальную психологию – действительно можно приплести к чему угодно. Существуют горы исследований о том, как на наше поведение влияет примерно все на свете. Каждое отдельное из них может показывать эффект слабый и ненадежный, но в сумме они вполне имеют право на существование. Потому что ну да, действительно, наука нейроэкономика предлагает нам рассматривать высшую нервную деятельность как постоянный диалог между разными нейронными ансамблями, и вполне логично, что отличия в их строении и активности – и врожденные, и приобретенные в ходе индивидуального развития, и просто сиюминутные – запросто могут влиять на то, как человек будет трактовать реальность и какие решения он будет принимать. Понятно, что речь почти никогда не идет о железобетонной предопределенности, любой отдельный человек может принимать любое уникальное решение, – но вот при обобщении больших групп и оценке вероятностей действительно часто обнаруживаются довольно интересные эффекты.

Амигдала говорит: “Ничего страшного”

Есть такое генетическое заболевание – синдром Уильямса. Оно связано с утратой нескольких генов на седьмой хромосоме и вызывает нарушения в работе сердца, а еще некоторые изменения в интеллектуальном развитии и социальных взаимодействиях. Как правило, у людей с синдромом Уильямса резко снижены способности к пространственному мышлению. При попытке нарисовать слона пятнадцатилетний пациент изображает кружочек-тело, треугольник-ухо и палочку-хобот; примерно так справился бы с этой задачей четырехлетний ребенок. Но в то же время художник готов дать развернутое словесное описание своего рисунка: “А слон – это что, это одно из животных. А он что делает, он живет в джунглях. Он также может жить в зоопарке. А у слона что есть, у него есть длинные серые уши, смешные уши, которые могут развеваться на ветру. ‹…› Если слон в плохом настроении, это может быть чудовищным. Вы не хотите держать дома слона. Вы хотите кошку, или собаку, или птицу”.

Но самая заметная особенность в поведении пациентов с синдромом Уильямса – их исключительное внимание и дружелюбие к людям. Если здоровому маленькому ребенку показать игрушку, он будет смотреть на игрушку. Ребенка с синдромом Уильямса она вообще не интересует, его интересует только экспериментатор, на которого малыш и глазеет не отрываясь. Если давать людям с синдромом Уильямса задания, связанные с распознаванием лиц, то они не только показывают высокие результаты, но и демонстрируют в электроэнцефалограмме повышенную амплитуду волны N200, связанной с вниманием.

Люди с синдромом Уильямса совсем не боятся незнакомцев и охотно вступают с ними в контакт. При этом их вовсе нельзя назвать безоглядно храбрыми во всех остальных аспектах жизни: они часто демонстрируют высокий уровень тревоги и беспокойства, среди них широко распространены различные фобии. Просто характер их страха отличается от типичного для здоровых людей, и это можно увидеть на томограмме. У вас есть два набора картинок: первый включает человеческие лица с выражением гнева или страха, второй – любые страшные картинки, на которых нет человеческих лиц (змеи и пауки, автоаварии, взрывы, разбившиеся самолеты, оружие). Люди выполняют несложное задание по их сортировке, а вы в это время анализируете активность их амигдалы. И в этой ситуации вы обнаруживаете, что контрольная группа более интенсивно реагирует на фотографии страшных человеческих лиц, а пациенты с синдромом Уильямса, напротив, к таким картинкам оказываются невосприимчивы, зато их сильнее выбивают из колеи остальные пугающие картинки.

То есть как это работает у обычного человека? Он видит фотографию лица, перекошенного от ярости или ужаса, и его амигдала отвечает интенсивной вспышкой активности. Человек понимает, что происходит что‐то плохое. Если же мы говорим о пациенте с синдромом Уильямса, то его амигдала остается к этим сигналам равнодушна. Это не означает, что такой человек вообще не способен распознавать выражения лиц, но он делает это скорее с рациональной точки зрения, на основании накопленного жизненного опыта (“ага, у человека опущены вниз уголки рта, значит, ему грустно”), у него нет мгновенного интуитивного понимания того, что можно ждать от незнакомцев с тем или иным выражением лица, – сверхспособности, к которой мы так привыкли, что совершенно ее не замечаем.

Для людей с синдромом Уильямса такое искажение восприятия создает ряд проблем в социальной жизни: им слишком нравятся незнакомцы, они слишком им доверяют и поэтому легко могут стать жертвами насилия или мошенничества, с другой стороны, они не формируют прочных привязанностей, именно потому, что близкие отношения подразумевают выделение вашего друга из общей людской массы, а в данном случае человеку нравятся вообще все.

Но в некоторых случаях повышенное дружелюбие имеет смысл. Считается, что у людей с синдромом Уильямса оно связано с утратой генов GTF2I и GTF2IRD1 – они кодируют два транскрипционных фактора, то есть контролируют производство сразу многих белков, вовлеченных в развитие нервной системы. В 2017 году группа американских исследователей изучила эти гены у 18 домашних собак и 10 прирученных волков. Одновременно каждое животное проходило через серию поведенческих тестов, призванных оценить дружелюбие по отношению к незнакомцам. И действительно, именно в этих генах удалось выявить структурные отличия, ассоциированные с повышенной социальностью и характерные, конечно, для собак, а не для волков. Можно предположить, что это сыграло важную роль в их эволюции и вообще сделало возможным давнее взаимовыгодное сотрудничество наших биологических видов.

Рассеченный мозг объясняет реальность, как умеет

Вы сто раз слышали в кухонных разговорах и читали в развлекательных СМИ, что, мол, левое полушарие отвечает за рациональное мышление, а правое связано с творчеством. В отличие от многих других мифов о мозге, этот имеет под собой хоть какие‐то научные основания. Действительно, люди точнее перерисовывают картинки, когда выполняют это задание с помощью правого полушария (даже несмотря на то, что делают это левой рукой), а для выполнения любых математических действий, более сложных, чем “сложить семь и один”, невозможно обойтись без левого полушария. Но есть тонкость. Все подобные выводы получены при тестировании людей с рассеченным мозгом. Тех, у кого перерезано мозолистое тело. Тех, кто не может передавать информацию одного полушария в другое (а мы‐то с вами это делаем мгновенно и всегда). Тех, кто действительно использует при выполнении задания только какое‐то одно полушарие – в отличие от всех обычных людей.

В середине XX века, когда эпилепсию часто лечили с помощью хирургических операций, все очень удивлялись тому, что рассечение мозолистого тела обычно не вызывает вообще никаких видимых последствий. Не нарушается ни интеллект, ни память, ни настроение, ни координация движений, ничего. Казалось бы, это не менее серьезное вмешательство, чем префронтальная лоботомия, – но вот в данном случае все в порядке. Мозг работает, как работал. Психолог и приматолог Карл Лэшли в этой связи пошутил, что мозолистое тело, видимо, нужно просто для того, чтобы одно полушарие не отвалилось от другого. А нейропсихолог Роджер Сперри и его коллеги взялись за разработку оригинальных тестов, нужных для того, чтобы все‐таки выявить, что же изменилось у животных и людей, которые живут без мозолистого тела. Ну не могло же у них ничего не измениться!

Вот какие предпосылки были у Роджера Сперри. Во-первых, было известно, что (в первом приближении) левое полушарие координирует движения правой половины тела, и наоборот. Во-вторых, зрительное восприятие устроено хитрее: информация о стимулах, появившихся справа от нас и, соответственно, спроецированных на левую половину сетчатки обоих глаз, отправляется в зрительную кору левого полушария, и наоборот. Через несколько страниц будет картинка, на которой нарисовано, как распространяется зрительная информация, можете отвлечься и рассмотреть ее. И, в‐третьих, известно, что у большинства людей речевые центры расположены только в левом полушарии, то есть оно умеет разговаривать, а правое не умеет. Располагая этой информацией, Роджер Сперри приступает к экспериментам – вначале на кошках и обезьянах. Преимущество экспериментов над животными в том, что им можно перерезать не только мозолистое тело, но и перекрест зрительных нервов. В этом случае информация, поступающая на правый глаз, будет обрабатываться исключительно правым полушарием, и наоборот.

Сохранились фотографии экспериментов. Коты веселого Роджера Сперри носили пиратские черные повязки на одном глазу и выглядели очень залихватски – пестрые, пушистые, улыбаются с портретов. Повязка нужна была для того, чтобы кот использовал только один глаз при выполнении задания. Например, вы показываете ему квадрат и треугольник, и кот должен выбрать какую-нибудь из фигур. Он быстро запоминает, что выбирать надо квадрат, потому что в этом случае он получит награду, – и делает так всегда. Но только до тех пор, пока вы не перенесете повязку на другой глаз. После этого кот ведет себя так, как будто бы задание ему полностью незнакомо. Если теперь вы вознаграждаете выбор треугольника, кот тоже быстро обучается выбирать треугольник. Дальше его поведение зависит от того, каким глазом он пользуется. Если закрыт один глаз, кот всегда выбирает квадрат, если другой – всегда выбирает треугольник. Потому что одно полушарие обучили выполнению одного задания, а другое полушарие – выполнению другого. У каждого из них своя независимая память, и информацией они не обмениваются, потому что мозолистое тело перерезано.

Аналогично вы можете научить кота, что для получения награды ему нужно нажимать на какую-нибудь педаль – либо на гладкую, либо на шершавую. Он их не видит, и выбор осуществляется на ощупь. Обычному коту неважно, какой именно лапой это делать, вы можете научить его пользоваться правой лапой, а потом он уверенно будет делать то же самое одной левой. Для прооперированного кота это две совершенно разные ситуации. “Каждое из разделенных полушарий теперь обладает собственной независимой ментальной сферой, или когнитивной системой, – пишет Сперри. – Собственным независимым восприятием, обучением, памятью и другими процессами. Каждое из разделенных полушарий не осведомлено об опыте, полученном другим полушарием. В этом смысле у животного как бы два отдельных мозга”.

Опыты на животных помогают понять, как должны быть организованы эксперименты с людьми. В начале 1960‐х Сперри и его ученик Майкл Газзанига связываются с пациентами, которым было рекомендовано рассечение мозолистого тела. Первым на их призыв поучаствовать в исследованиях откликается человек, вошедший в историю под инициалами W. J., ветеран Второй мировой, десантник. После удара в голову, полученного в рукопашной, он начинает страдать от тяжелых эпилептических припадков. И для того чтобы их ослабить, подвергается операции, в ходе которой ему рассекают мозолистое тело, а еще переднюю комиссуру и спайку свода (еще два пучка нервных волокон, соединяющих полушария; всего их пять, но мозолистое тело заметно крупнее остальных). Сперри и Газзанига впервые тестируют W. J. еще до операции и удостоверяются, что все его двигательные, сенсорные и ассоциативные навыки в пределах нормы. После операции эпилептические припадки W. J. серьезно ослабевают, он говорит, что много лет не чувствовал себя так хорошо, и уже через шесть недель сообщает о готовности регулярно участвовать в экспериментах.

Для начала Сперри и Газзанига завязывают W. J. глаза и дают ощупывать различные предметы: шляпу, очки, сигарету, карандаш. Если дать ему эти предметы в правую руку, он способен делать с ними все, что предлагают исследователи – и использовать их, и описывать, и называть. Если же дать их в левую руку, то W. J. по‐прежнему может ими манипулировать и правильно использовать их, но совершенно не способен сказать, как они называются или дать им словесное описание. До операции W. J., хотя и был правшой, мог достаточно разборчиво писать левой рукой; теперь он, получив в левую руку карандаш, по‐прежнему понимает, что этой штукой надо водить по бумаге (хотя его правое полушарие не в курсе, как она называется), но из‐под его руки выходят только бессмысленные каракули.

Если дотронуться до мизинца, безымянного, среднего или указательного пальца W. J., он может указать место прикосновения при помощи большого пальца той же руки – но не способен выполнить эту задачу, если нужно правой рукой отметить место прикосновения к левой (или наоборот). Если дотронуться до его руки или ноги несколько раз, то он может постучать по столу столько же раз – но при условии, что стучать нужно соответствующей рукой, а не противоположной.

Человеку с рассеченным мозгом можно показывать картинки и надписи так, чтобы их видело только одно полушарие. Для этого достаточно, чтобы они были расположены в правом поле зрения (и обрабатывались левым полушарием) или, наоборот, в левом поле зрения (и обрабатывались правым полушарием). Первые эксперименты с W. J. показали следующие результаты. Если правое полушарие видит картинку – человек не может сказать, как этот предмет называется. Если правое полушарие видит надпись – человек не может ее прочитать, по крайней мере вслух. Но зато если правое полушарие видит картинку и человека просят ее перерисовать (соответственно, левой рукой), то он справляется с этой задачей лучше, чем если бы с изображением работало левое полушарие. В дальнейшем, с другими пациентами, Сперри и Газзанига (и их последователи) придумывали более хитроумные тесты и выявили еще ряд интересных особенностей.

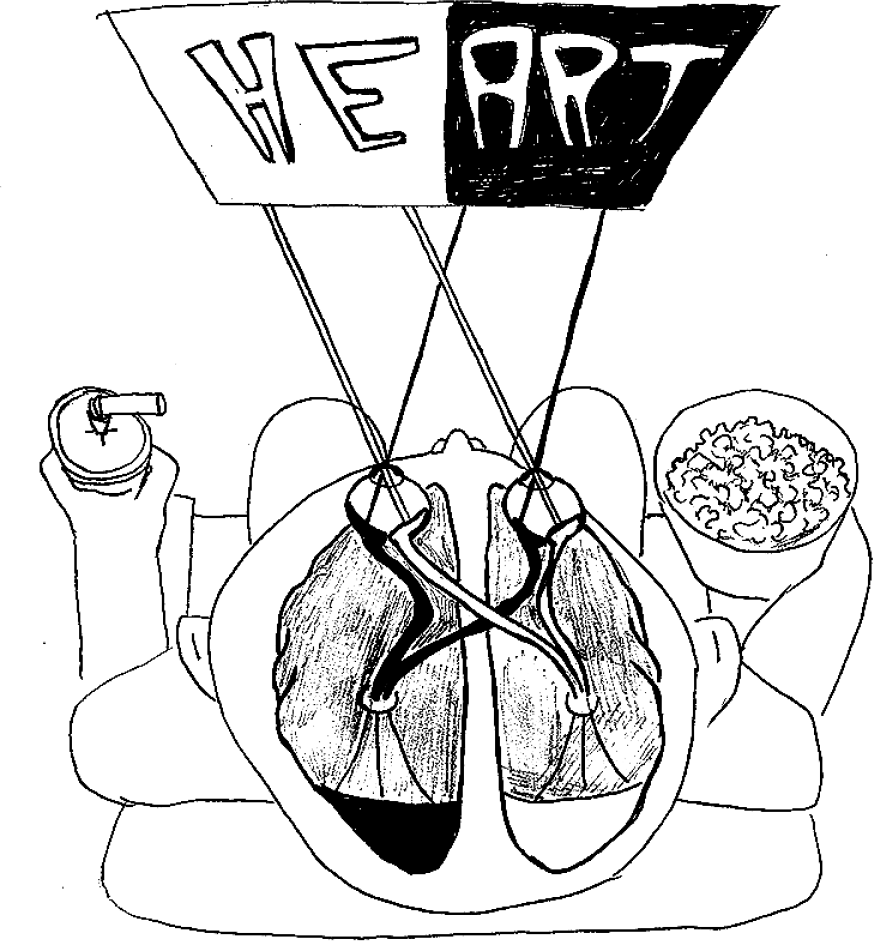

Если показать человеку слово HEART (“сердце”) таким образом, чтобы первые две буквы проецировались на правую половину сетчатки и обрабатывались правым полушарием, а последние три буквы – наоборот, то человек скажет вам, что на экране написано слово ART (“искусство”). Но если вы положите перед ним карточки со словами ART и HE (“он”), попросите выбрать правильную надпись и указать на нее левой рукой, то человек (то есть его правое полушарие) выберет табличку НЕ. Единственный способ понять, что на экране написано слово HEART, – расположить голову так, чтобы слово полностью попадало в правую половину поля зрения (и обрабатывалось левым полушарием).

Конечно, функции полушарий могут отличаться от человека к человеку. Известен случай пациентки V. J., которая, как и другие испытуемые, была способна использовать устную речь, если обработка информации происходила в левом полушарии. Но вот в заданиях, где ей требовалось что‐то написать, она демонстрировала лучшие результаты, если было задействовано правое полушарие (и, соответственно, левая рука), – так выяснилось, что устная и письменная речь необязательно локализованы в одном и том же полушарии (кстати, V. J. с самого начала была левшой).

Исследования людей с рассеченным мозгом были важны не только потому, что дали много новой информации о функциях полушарий. Кроме того, мы многое поняли о человеческой природе в целом. Прежде всего о нашей склонности выстраивать нарративы, придумывать рациональные объяснения для тех вещей, которые на самом деле логически объяснить невозможно.

Два полушария не обмениваются информацией. У каждого есть свое поле зрения и своя рука. Только одно из них умеет говорить. Но если вы создаете экспериментальную ситуацию, в которой одно полушарие должно объяснить выбор, сделанный другим, то люди проявляют чудеса изобретательности. И одновременно, по‐видимому, вообще не отдают себе отчета в том, что тут есть какой‐то подвох,.

Вы предъявляете левому полушарию изображение куриной лапки и одновременно показываете правому полушарию заснеженный пейзаж. После этого вы просите человека взять со стола подходящую картинку. Если он берет ее правой рукой, то есть контролирует свои действия левым полушарием, то он выбирает изображение курицы. Это логично. Если он берет картинку левой рукой, то его правое полушарие выбирает лопату для уборки снега. Это тоже логично. Но дальше вы спрашиваете человека (то есть его левое, говорящее полушарие), почему он выбрал картинку с лопатой (на основании той информации, которой располагало только правое полушарие). И человек не отвечает вам: “Понятия не имею”. Он говорит: “Ну это же очень просто. Мы говорим о курице, а лопата нужна для того, чтобы чистить курятник”.

А вот пример еще более восхитительный. В научных обзорах он упоминается вскользь, яркие подробности я в данном случае взяла из научно-популярной книжки “Кто за главного?” Майкла Газзаниги (очень рекомендую). Здесь правому полушарию пациентки показывают страшное видео, в котором человек попадает в огонь. Женщина говорит, что ничего не видела. Но бессловесная часть ее мозга отлично все рассмотрела и активировала симпатическую нервную систему, связанную со стрессом. Произошел выброс адреналина, участилось сердцебиение, усилилось потоотделение. Все это не прошло незамеченным и для левого полушария. Оно понимает, что испугано, и пытается как‐то это объяснить. И сообщает: “Вообще мне нравится доктор Газзанига, но прямо сейчас я почему‐то его боюсь”.

Фраза “меня пугает доктор Газзанига” стала в последнее время одной из самых частотных в моем лексиконе. “Почему ты такая злобная?” – “Меня пугает доктор Газзанига, но я думаю, это потому, что на кухне бардак”. Здесь я имею в виду что‐то вроде: “Вообще‐то я злобная, потому что у меня простуда, ПМС и недосып, но этого всего я не осознаю, поэтому думаю, что все дело в том, что ты оставил бардак на кухне, – хотя в нормальной ситуации я бы на это и внимания не обратила”. Память о пугающем докторе Газзаниге и открытом им “левополушарном интерпретаторе” очень сильно упрощает коммуникацию. И рефлексию.

Вы предпочитаете выращивать пшеницу или рис?

Даже люди бесконечно далекие от социологии (как я, например) все равно слышали об исследованиях Герта Хофстеде. В 1960‐х он работал в IBM, которая тогда уже была огромной транснациональной корпорацией, и исследовал культурные различия между сотрудниками разных зарубежных подразделений, мешающие им достигать взаимопонимания с американским топ-менеджментом. Хофстеде разработал систему из четырех измерений: дистанцированность от власти, индивидуализм, избегание неопределенности и маскулинность. Он опросил по одинаковой методике сотрудников филиалов IBM в сорока странах и определил место каждой культуры, с которой работал, на этих четырех шкалах. Герт Хофстеде, в общем‐то, исходно решал прикладную задачу – разработать рекомендации для более эффективного международного сотрудничества (например, отчетливо прописать все инструкции и формализовать все процессы для тех стран, жители которых стремятся к избеганию неопределенности, или сделать структуру принятия решений в компании более дипломатичной в тех странах, жители которых стремятся к низкой дистанции между собой и властью). Но предложенный им подход впоследствии стали очень широко применять (и развивать) другие социологи в исследованиях новых и новых групп людей в разных странах. Хотя многие аспекты модели Хофстеде, естественно, впоследствии подвергались обоснованной научной критике (например, избегание неопределенности, скорее всего, не то чтобы универсальный показатель для целых культур, оно больше зависит как от возраста опрошенных, так и от текущей обстановки в стране), но модель все равно оказала очень серьезное влияние на развитие социологии, дала язык, методологию и понятийный аппарат для обсуждения различий между культурами разных стран.

Экспериментальные психологи обращают больше всего внимания на кросс-культурные отличия, связанные с положением людей на шкале “коллективизм – индивидуализм”. Принято считать, что жители Северной Америки и Европы, наследники античной греческой культуры, склонны воспринимать мир аналитически, обращая внимание на конкретные объекты и пренебрегая фоном, в то время как жители Азии, вслед за древними китайцами, скорее видят мир холистически, и объекты важны для них именно во взаимодействии с окружающей их обстановкой. Это не просто досужие размышления: это действительно подтверждается в многочисленных лабораторных экспериментах, посвященных вниманию и зрительному восприятию. Например, вы показываете десятилетним детям три изображения: курицу, корову и зеленую лужайку – и просите их ответить, какие две картинки должны остаться вместе, а какая – лишняя в этом наборе. Американские дети в такой ситуации обычно считают лишней траву, потому что корова и курица – это животные. Китайские дети склонны оставлять вместе корову и траву, потому что корова питается травой.

В случае со взрослыми испытуемыми наблюдается точно такая же картина. Вы показываете им, например, поезд, автобус и рельсы. Люди могут объединить либо поезд с автобусом, либо поезд с рельсами (исследователи не оговаривают третий случай, видимо, автобус с рельсами не объединяет практически никто). Но интересно, что внутри Китая наблюдается разница между северными и южными его регионами: люди с севера чаще группируют транспорт, а южане чаще считают, что поезд должен быть обеспечен рельсами.

Между северянами и южанами есть и другие отличия (статистически достоверные, подтвержденные на больших выборках). Вот попробуйте сейчас отвлечься от книжки, взять бумагу и ручку и нарисовать схему ваших основных социальных связей. Один кружок должен изображать вас самого, а другие – тех родственников, друзей и коллег, с которыми вы регулярно общаетесь и которые играют важную роль в вашей жизни. Не читайте дальше, пока не нарисуете, потому что иначе вам будет не так интересно. (Ну или читайте, а протестировать сможете потом кого-нибудь другого.)

Чтобы вам было сложнее случайно подсмотреть, зачем рисовать кружочки, я пока расскажу про еще один тест. Людям предлагают представить, что они заключили сделку с другом и тот поступил с ними честно или нечестно, из‐за чего они заработали больше денег, чем ожидали, или же, наоборот, понесли финансовые потери. И предлагают представить такую же ситуацию, но только в сделке участвовал не друг, а посторонний человек – тоже, соответственно, честный или нет. И людей спрашивают, сколько своих денег они готовы выделить, чтобы вознаградить того, кто принес им пользу, – или чтобы наказать того, кто причинил им вред. Жители Сингапура, например, лояльны к своим друзьям: наказывают их меньше, чем посторонних, а вознаграждают, наоборот, больше. Американцы сильнее склонны к тому, чтобы наказывать друзей за нечестное поведение.

Так вот, что касается диаграммы социальных связей. Теперь вам нужно измерить размер кружочков. Известно, что американцы рисуют свой кружочек в среднем на 6 миллиметров крупнее, чем кружочки других; европейцы – на 3,6 миллиметра крупнее; японцы – чуточку меньше. Это тоже широко применяется как тест на принадлежность к индивидуалистической или коллективистской культуре.

Что касается жителей Китая, то в этих тестах выяснилось, что между северянами и южанами есть статистически значимые отличия. Жители северных регионов в среднем рисуют свой кружочек на 1,5 миллиметра крупнее, чем кружочки других, а южане – на доли миллиметра меньше. Кроме того, южане были меньше склонны наказывать друга за нечестное поведение.

Психолог Томас Тальхельм проверял несколько альтернативных гипотез, объясняющих природу этих различий, и пришел к выводу, что все дело в сельском хозяйстве. Коллективисты живут в южных регионах, где преимущественно выращивают рис. Индивидуалисты – родом из северных регионов, где в основном выращивают пшеницу. Справиться с пшеничным полем семья способна и самостоятельно, а вот возделывание рисовых полей требует постоянной кооперации с соседями, потому что устроить и поддерживать в порядке сложные оросительные системы возможно только в результате коллективного труда. Люди, с которыми работал Тальхельм, давно перебрались в города и сами ничего не выращивают, а возможно, и их родители не выращивали – но все равно привыкли воспринимать добрые отношения с соседями как бóльшую или меньшую ценность.

Тальхельм давно и обстоятельно исследует эти отличия, и иногда они принимают вовсе неожиданные формы. Например, недавно он показал, что если перегородить проход в “Старбаксе” стульями, то индивидуалисты из пшеничных регионов отодвигают преграду в 16 % случаев, а коллективисты из рисовых регионов – только в 6 % случаев, предпочитая протискиваться в узкую щель. Думаете ли вы в момент отодвигания стула со своего пути о том, что все дело в семейной культуре, поощряющей заботиться о собственных интересах или, напротив, принимать окружающую обстановку как должное, а это, в свою очередь, определяется сельскохозяйственными задачами вашего региона? Китайцы тоже не думают, конечно, но, согласитесь, гипотеза очень красивая.

Измененные состояния сознания

Мысль о том, что наша высшая нервная деятельность находится под огромным влиянием биохимических факторов, вообще не нуждается в доказательствах: она очевидна каждому, кто когда-либо испытывал состояние алкогольного опьянения. Но мы часто признаем влияние внешних веществ и при этом совершенно не учитываем, что наш мозг способен к производству измененных состояний сознания совершенно бесплатно, и часто они оказываются еще и помощнее, чем алкогольное опьянение, да и поддерживаются гораздо дольше. Вот возьмите, например, влюбленность.

Что мы вообще знаем о влюбленности? Прежде всего мы знаем, что она существует. В том смысле, что это функциональное изменение мозга, которое неплохо видно на томограмме. Если вы поместите влюбленных людей в томограф и вдобавок дополнительно напомните им о существовании возлюбленного (показав, например, его фотографию), то сможете наблюдать характерные изменения в куче разных отделов мозга. В частности, усиливается активность хвостатого ядра и вентральной области покрышки – это богатые дофамином участки, тесно взаимодействующие с прилежащим ядром и другими структурами системы вознаграждения, а связаны они в первую очередь с мотивацией и целеполаганием. А вот активность амигдалы, наоборот, снижается.

Кроме того, мы знаем, что психологи и нейробиологи вполне серьезно уподобляют влюбленность наркотической зависимости. Во-первых, очень похожа картина активации мозга. Во-вторых, похожи поведенческие симптомы. Люди постоянно думают об объекте своей страсти. Это измеряют в формальных опросниках: в исследования влюбленностей берут тех, кто думает о возлюбленном по крайней мере 65 % времени бодрствования, и это не предел. Влюбленный человек жаждет обладать возлюбленным, причем запросы нарастают по мере удовлетворения предыдущих. Контакты с предметом влюбленности вызывают у него сильные эмоции. Крах романтических надежд здорово похож по ощущениям на синдром отмены и тоже сопровождается раздражительностью, тревогой, чувством протеста, нарушениями сна и аппетита. В попытках добиться успеха (и даже просто объяснить, зачем ему этот успех нужен) человек может проявлять такие масштабы настойчивости и изощренности, которые можно сравнить разве что с блистательным красноречием недавних курильщиков, обосновывающих, почему именно сейчас сигарета им абсолютно необходима. Это при том, что никотиновая ломка, по идее, должна снижать интеллектуальные способности. Она и снижает, но только не в том, что касается способов рационализации дальнейшего курения. Похожая история и с влюбленностью.

Снижает ли влюбленность интеллектуальные способности? Да и нет. На самом деле, скорее даже нет. Во-первых, есть свидетельства того, что в организме людей со свеженькой влюбленностью увеличивается синтез фактора роста нервов, а это довольно полезная молекула для интеллектуального развития, она способствует выживанию и созреванию нейронов. Впрочем, авторы исследования полагают, что если это и полезно для любви, то скорее с точки зрения повышения чувствительности к ее приятным сторонам, – а может быть, наоборот, и для защиты от неприятных, – то есть все равно для обработки эмоций, а не для того чтобы поумнеть и таким образом склеить партнера. Во-вторых, томографические исследования тоже не особенно проясняют ситуацию. Я, честно говоря, начиная читать обзоры, надеялась найти что-нибудь простое и четкое, например “при виде возлюбленного снижается активность дорсолатеральной префронтальной коры, и от этого человек становится таким нелепым”, но нет. Как ни странно, скорее наоборот, повышается, судя по имеющимся данным, – как и активность еще многих высших ассоциативных областей, связанных с вниманием, саморепрезентацией, социальным мышлением, ну и конечно, мотивацией. Из тех областей коры, которые мы успели обсудить в книжке (потому что они важные и относительно хорошо изученные), снижение активности зафиксировано разве что в медиальной префронтальной коре. Тут можно долго спекулировать на тему того, с чем бы это могло быть связано (равнодушие к социальным стандартам? сниженная способность к сопоставлению плюсов и минусов?), но пока все это не проверено экспериментально, толку от таких рассуждений будет немного.

Экспериментально проверяют пока что более простые вещи: например, способность распознавать человеческие эмоции по выражению глаз (повышается после предъявления фотографии объекта страсти, особенно у мужчин, особенно применительно к негативным эмоциям) или способность переносить боль, вызванную воздействием высокой температуры (предъявление фотографий возлюбленного снижает субъективное переживание боли, и на фМРТ видно, что это связано с активацией системы вознаграждения).

Все это звучит запутанно, но вот что важно. Любовь изменяет функциональное состояние мозга. Вы не то чтобы глупеете, но у вас сильно перестраивается способ восприятия реальности. Важно все, что имеет отношение к возлюбленному. Неважно все, что не имеет к нему отношения. Постоянно активная система вознаграждения вызывает у влюбленного человека когнитивные искажения, в первую очередь – склонность видеть возлюбленного преувеличенно прекрасным и заодно склонность преувеличивать степень его романтического интереса к себе.

Это тоже изучают экспериментально. Исследователи обращаются к своим студентам-психологам и предлагают всем желающим зайти в лабораторию и захватить с собой друга противоположного пола (важное условие: именно друга, без всяких романтических отношений!). Поскольку за это обещают дополнительный балл для студентов и 12 $ для их спутников, выборка получается приличная – 127 пар.

А дальше циничные ученые начинают проверять, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной. Каждого участника исследования просят заполнить подробные опросники про себя самого и про своего спутника. Требуется согласиться – или не согласиться – с утверждениями типа “Этот человек показался мне привлекательным с первой же встречи”. И то же самое в обратном направлении: “Я показался этому человеку привлекательным с первой же встречи”. А потом исследователи просто построили графики и выявили четкую закономерность: чем сильнее вам нравится в романтическом смысле ваш друг, тем больше вы уверены, что и вы ему тоже очень нравитесь. Увы, из его ответов ничего подобного не следует!

Но есть и хорошие новости. На втором этапе исследования ученые наблюдали за этими парами еще в течение четырех недель и предсказуемо обнаружили, что если вы испытываете сильный романтический интерес к вашему другу, то и у него постепенно нарастает интерес к вам. Особенно хорошо это работает в том случае, если вы сами верите, что вы вообще‐то очень классный партнер (что тоже проверяли с помощью опросников). Это частный случай психологического эффекта, который называется “самосбывающееся пророчество”. Когда мы верим, что реальность устроена каким‐то образом, то мы ведем себя так, как будто бы она на самом деле так устроена. И иногда она действительно прогибается под наши ожидания.

Откуда изначально берутся искаженные ожидания, тоже понятно с позиций нейроэкономики. Наша ассоциативная кора не то чтобы объективно воспринимает окружающую реальность. Единственный источник информации для нее – нервные импульсы, приходящие от подчиненных участков мозга. От текущего состояния мозга зависит, как будет выглядеть суммарная картина этих импульсов.

Ну, скажем, вы уронили ручку, а ваш приятель поднял. В нормальной ситуации, если это просто приятель, вы забудете об этом через минуту. Это был слабый сигнал. Но когда вы влюблены, у вас очень активна система вознаграждения, и она добавляет умножающий коэффициент ко всем явлениям, которые наблюдаются во внешней реальности, если они как‐то связаны с вашим избранником. Это не просто упала ручка, а он поднял. Это он к вам внимателен. Он о вас заботится. Он хочет жить с вами вместе. Вы назовете ребенка Афанасием. Внешний стимул для таких размышлений ведь был? Был! Ручка действительно падала, тут не поспоришь.

Авторы художественных книг пока что знают про любовь больше, чем авторы научно-популярных. И многие книги о любви, хоть “Затворник и Шестипалый” Пелевина, хоть “Любовь во время холеры” Маркеса, говорят нам вот что: любовь – это лучшая возможная мотивация, какая у нас только может быть. Она делает нас бесстрашными. Она делает нас целеустремленными. Она может сохраняться достаточно долго, чтобы мы успели достигнуть чего‐то осмысленного.

Спорить с эволюционно древними подкорковыми структурами бесполезно, вот что я хочу сказать. Если уж человек угодил во влюбленность, то какое‐то время его восприятие реальности будет искажено. Но вот что, как мне кажется, может сделать в такой ситуации мыслящее существо: оно может использовать этот халявный драйв для достижения каких‐то результатов, полезных в реальной жизни. Предпринять какие‐то решительные шаги в направлении самосовершенствования, ввязаться в большие амбициозные проекты, на которые раньше не хватало куража. Научиться бегать, получить водительские права, записаться на курсы иностранного языка и сменить работу на более интересную. Вам как влюбленному человеку – мастерство самообмана и самодисциплины! – все это будет нужно ради того, чтобы потом ходить на пробежки вместе с возлюбленным, подвозить его на машине, путешествовать по дальним странам и травить упоительные баечки о своих рабочих буднях. Может быть, все это в конечном счете и не поможет подкатить к возлюбленному. Но зато, когда помутнение схлынет, вы окажетесь в лучшем положении, чем были.

Многострадальная экспериментальная психология

Мои познания о футболе, как это нередко случается с девочками из питерских интеллигентных семей, сводятся к цитате из Бродского про пенальти и угловой. Но лето 2018 года я провела в Москве и от метро до университета ходила через Никольскую улицу, главную фан-зону чемпионата мира по футболу. И вы знаете, за пару недель накрыло даже меня. Это правда было круто. Лето, карнавал, все счастливы. Когда однажды, обгоняя на узком тротуаре симпатичного мальчика, уткнувшегося в телефон с трансляцией, я спросила у него: “Кто выигрывает?” (хотя и не знала, кто с кем играет), я ощутила настоящее единение с человечеством. И это было приятное чувство.

Неудивительно, что для настоящих болельщиков – тех, кто прямо смотрит футбол по телевизору, – это еще более яркое переживание. И оно интересным образом отражается на их оценках реальности. В 1982 году, во время чемпионата мира, знаменитый психолог Норберт Шварц и его коллеги обзванивали немцев (конечно же, западных) и задавали им несколько вопросов о матче ФРГ – Чили, который должен был начаться через полчаса. А потом спрашивали, можно ли заодно привлечь их и к другому опросу университета, раз уж они так удачно оказались дома. И просили оценить по десятибалльной шкале, насколько счастливыми они себя чувствуют в жизни в целом. И еще: насколько они, глобально говоря, удовлетворены своей жизнью. Со второй группой испытуемых общение происходило по такой же схеме, но через полчаса после матча. Германия выиграла 4:1.

Предсказуемо выяснилось, что счастье всей жизни зависит от того, расспрашивать ли о нем людей до футбольного матча или после. В первом случае, когда результат игры был еще неизвестен, люди в среднем набирали 14,3 балла за два вопроса. Те респонденты, чья сборная только что победила, набирали в среднем 17,4.

Таким же влиянием на счастье всей жизни обладает погода за окном. Если позвонить среднестатистическому человеку в солнечный день и спросить его, насколько он вообще счастлив, он ответит, что на 7,43 балла из 10. Если спросить то же самое в дождливый день, то люди в среднем набирают только 5 баллов. Интересно, что этот эффект исчезает, если с участником исследования сначала поговорить о погоде: в этом случае он обращает внимание на дождь, так что у него есть уважительная причина, чтобы объяснить свое сниженное настроение, и он делает на это поправку.

Норберт Шварц иллюстрировал этими экспериментами свою гипотезу, названную “аффект-как‐информация”. В ней есть большой смысл: когда вы думаете о чем‐то сложном (идти ли в аспирантуру? заводить ли ребенка?) и должны принимать решение в условиях недостатка информации, имеет смысл учитывать, помимо формальных критериев, и те чувства, которые вы испытываете, размышляя о проблеме. Возможно, негативные эмоции сигнализируют о том, что существуют какие‐то подводные камни, в которых вы пока не отдаете себе отчета, но которые тем не менее помешают реализации вашего плана. Это вполне может быть полезным. Но искусственно созданная ситуация эксперимента, со сравнением двух групп испытуемых, ярко подчеркивает, что вообще‐то эмоции могут быть вызваны чем‐то совершенно посторонним – и при этом они все равно влияют на вашу оценку ситуации. По крайней мере до тех пор, пока вы не осознали с помощью экспериментатора, что жизнь‐то у вас хорошая, а настроение плохое из‐за дождя.

Экспериментальная психология накопила горы исследований, разными способами демонстрирующих, что сиюминутное состояние может серьезно влиять на наше восприятие реальности и принимаемые нами решения. Обычно это называют словом “прайминг”, и понятие это сейчас серьезно скомпрометировано, потому что многие эксперименты сначала получили большую известность, а потом не воспроизвелись на более крупных выборках – или воспроизвелись не так, как это подразумевали исследователи. С погодой, кстати, тоже есть трудности: при оценке результатов опроса 30 861 человека и сопоставлении их ответов про счастье с данными близлежащих метеорологических станций выясняется, что влияние хорошей погоды в принципе есть, достоверное, но совершенно крохотное. Теплый ясный день делает людей более счастливыми, но несопоставимо слабее, чем, например, привычка ежедневно двигаться, или регулярно есть фрукты и овощи, или воздерживаться от алкоголя и сигарет (то есть вести здоровый образ жизни и, соответственно, лучше себя чувствовать – спасибо, Кэп).

Проблема здесь на самом деле не в прайминге (как явление его никто не отменял), а в известности, которую отдельные работы по экспериментальной психологии всегда получают преждевременно. Просто потому, что их очень легко и приятно пересказывать и потом о них читать. На самом деле открытия регулярно закрываются (а потом открываются обратно с какими‐то уточнениями) на переднем крае любой науки, просто в случае нейрофармакологии или астрофизики это никого не беспокоит, потому что никто, кроме горстки специалистов, все равно не понимает, что там было написано.

В книжке “В интернете кто‐то неправ!” я рассказывала вам, что люди начинают вести себя приличнее (в частности, становятся более щедрыми), когда за ними наблюдают, – и этот эффект настолько силен, что его можно обнаружить даже в присутствии нарисованных глаз. В тот момент я еще действовала более или менее легитимно, про это правда была куча экспериментов. Но в 2017 году несколько страниц моей книжки превратились в тыкву, потому что подоспел метаанализ, обобщающий результаты 27 экспериментов на 19 512 испытуемых. В некоторых из них люди правда давали деньги с большей вероятностью в присутствии нарисованных глаз (и именно эти эксперименты набрали кучу цитирований), в некоторых этот фактор не оказывал влияния, а в некоторых вообще получалось наоборот. Первая группа результатов всем очень нравилась, а на две последние никто никогда не обращал внимания: ну мало ли почему у этих неудачников не получилось, вот же хорошая статья, где эффект есть! А вот при аккуратном обобщении всех результатов получилось, что в присутствии нарисованных глаз люди хотя вроде бы и дают деньги почаще, но только на 17 %, и даже этот скромный результат не дотянул до порога статистической достоверности. То есть разницы между группами нет. Увы.

Бывает интереснее: эффект можно воспроизвести, но только объясняется он совершенно не так, как предполагали исследователи. Вы наверняка читали у Канемана (или в любой другой книжке, посвященной экспериментальной психологии) про эффект Флориды: люди начинают медленнее ходить, если в грамматическом задании дать им слова, связанные со старением (например, “морщины”, “пенсия”, “седина”, а еще “Флорида” – штат, куда традиционно переезжают пенсионеры). Долгие годы эффект Флориды служил классическим примером поведенческого прайминга – склонности людей неосознанно изменять свое поведение в результате какого‐то предшествовавшего воздействия. Но в 2012 году группа бельгийских исследователей взялась за обстоятельную проверку этих данных. Они отметили две методологические проблемы исходного эксперимента: во‐первых, скорость движения участников измеряли с помощью механического секундомера, что легко позволяет ошибиться. Во-вторых, хотя тот человек, который измерял скорость движения, и не знал, попали ли испытуемые в экспериментальную группу или в контрольную, но зато это мог увидеть, даже непроизвольно, тот экспериментатор, который раздавал испытуемым грамматические задания (соответственно, содержащие слова про старение или нет). Исследователи ликвидировали оба эти фактора. Во-первых, они стали измерять скорость с помощью двух инфракрасных датчиков движения в начале и в конце коридора. Во-вторых, привлекли в качестве экспериментаторов, раздававших задания, студентов, которые ничего не знали об истинной цели эксперимента, общались с испытуемыми по строгому сценарию и выдавали задания в закрытых конвертах. И эффект исчез. Теперь люди после выполнения задания шли по коридору с одинаковой скоростью независимо от того, попались ли им какие-нибудь слова про старение или нет.

Но это не конец истории. Во второй серии экспериментов исследователи честно рассказали студентам, раздававшим задания, о том, какую гипотезу они проверяют. Вот, говорят, есть версия, что люди, получившие слова, связанные со старением, будут ходить медленнее. Давайте вы будете выдавать половине испытуемых конверты с заданиями, в которых есть такие слова, а второй половине – нейтральные задания. Общайтесь с ними, пожалуйста, по строго прописанному сценарию. И еще вот мы в принципе измеряем скорость инфракрасными датчиками, но это экспериментальное оборудование, мы не знаем, насколько это надежно, так что вы, пожалуйста, на всякий случай проконтролируйте и с помощью секундомера.

Предсказуемо выяснилось, что при использовании секундомера, который студенты запускали и останавливали вручную, испытуемые ходили медленнее именно тогда, когда экспериментаторы этого и ожидали. Некоторым экспериментаторам, кстати, наврали, что люди должны будут ходить быстрее, – и измерение времени с помощью механического секундомера дало ровно такой эффект. Но гораздо интереснее другое: если экспериментатор выдавал испытуемому набор предложений, содержащий слова о старении, и знал об этом, и ожидал замедления, то человек после выполнения задания действительно шел медленнее. То есть объективно. По результатам измерения с помощью инфракрасного датчика. Так получилось, вероятнее всего, потому, что экспериментаторы, хотя и разговаривали с людьми по стандартному протоколу, но бессознательно замедляли собственную речь и жестикуляцию, ожидая, что человек сейчас пойдет медленно. А испытуемый, со своей стороны, бессознательно подстраивался под темп речи собеседника – и действительно замедлялся, и по коридору потом шел медленнее. Так что статья об этом исследовании называется “Поведенческий прайминг: все в голове, но в чьей?”.

Еще бывает, что открытие сначала закрывают, а потом открывают обратно. Вот вам свежая история про старинный эксперимент с карандашом в зубах (на самом деле с маркером, обернутым в войлок, но в ходе многочисленных пересказов все привыкли называть его именно карандашом). В 1988 году исследователи, как всегда, обманули испытуемых: сказали им, что изучают, каким образом инвалиды могут справляться с повседневными задачами без помощи рук. Задача участников исследования заключалась в том, чтобы рисовать линии и заполнять опросники, удерживая маркер во рту. Их подробно проинструктировали, как именно следует это делать. Одна группа зажимала маркер в зубах, не прикасаясь к нему губами. Вторая, напротив, удерживала его только губами, вытянутыми в трубочку. Среди прочих заданий, им подсунули комиксы, которые требовалось оценить по десятибалльной шкале “очень смешно – совсем не смешно”. И выяснилось, что те, кто держал маркер губами (и приобретал от этого нахмуренное выражение), оценили комиксы в среднем на 4,32 балла. Те, кто держал маркер в зубах (и напрягал мышцы щек таким же образом, как при улыбке и смехе), набрали 5,14 баллов. Контрольная группа, державшая маркер в левой руке, получила промежуточный результат.

Этот эксперимент многие годы служил самым известным подтверждением гипотезы мимической обратной связи, предполагающей, что выражение лица влияет на переживаемые эмоции (“Улыбайтесь – и ваше настроение улучшится!”), – пока в 2016 году не подоспели результаты его воспроизведения на 1894 испытуемых в 17 независимых лабораториях. Где‐то комиксы показались чуть более смешными тем, кто держал карандаш в зубах; где‐то – тем, кто держал его губами; но в целом не было никакой разницы, увы, исследование не воспроизвелось, гипотеза не подтвердилась. Бывает.

Но и это не конец истории. В 2018 году вышло еще одно воспроизведение. В вольном переводе его заголовок звучит так: “Ребята, не расстраивайтесь, вы все правы”. Авторы обратили внимание на то, что свежая работа отличалась от исходной по одному важному параметру: испытуемых записывали на видео, и они об этом знали. И вот выяснилось, что если протестировать людей в одних и тех же условиях, но только половину записывать на видео, а половину нет, то эффект появляется вновь – но только для тех, кого не снимали. Большинство людей обращает внимание на камеру, они чувствуют себя объектом наблюдения, воспринимают себя и свои комиксы отстраненно, и если их мозг и посылает какие‐то слабые сигналы от мышц лица, ассоциированные с радостью или нахмуренным выражением, то они не пробиваются через более мощный фильтр сосредоточенности от присутствия видеокамеры. Теперь вот ждем воспроизведения в 17 лабораториях этих результатов, едим попкорн, молимся св. Дарвину.

Потому что вот смотрите, какая штука получается. Вообще‐то никто не сомневается, что контекст влияет на поведение разными причудливыми и плохо осознаваемыми способами. Другой вопрос, что это невероятно плохо воспроизводится, потому что каждый раз на испытуемого влияет еще миллион вещей, от ожиданий экспериментаторов до включенной камеры, – а это только то, что удалось выявить. “Ну а чего вы, блин, вообще ожидаете? – пишут психологи, изучающие прайминг. – Вы расстраиваетесь, что эффекты плохо воспроизводятся, а надо радоваться, что они воспроизводятся хотя бы иногда, с самого начала же понятно, что мельчайшие отличия в экспериментальной процедуре будут оказывать значительный эффект”.

Но, конечно, это слабое утешение, и сейчас у экспериментальных психологов накопилось серьезное разочарование во всех этих поведенческих экспериментах, из которых добрую половину не удается повторить. Вообще‐то тот факт, что другую половину – все‐таки удается, сам по себе прекрасен и восхитителен. Но да, действительно, на сегодняшний день экспериментальная психология работает хорошо и надежно, когда имеет дело с какими‐то базовыми этапами обработки информации, универсальными для всех людей, и немедленно выходит на тонкий лед, когда речь идет о сложных абстрактных понятиях, сформированных у каждого человека под действием индивидуального опыта, вроде вот чувства юмора или ассоциаций со старением.

Пример простой и надежной области, в которой результаты неплохо воспроизводятся уже полвека, – это опять прайминг, только не поведенческий, а семантический. Идея незамысловатая: вам показывают (или дают услышать) какое-нибудь слово, а потом какое-нибудь другое слово. Ваше задание – понять, является второе слово реально существующим (например, “трапеция”) или несуществующим (“тапицеря”). Понятно, что вы справитесь с этим заданием в любом случае, но исследователей интересует время реакции – они измеряют, сколько времени вы будете думать перед тем, как примете решение. И всегда выясняется, что люди распознают существующее слово быстрее всего, если перед этим им показать другое существующее слово из того же самого семантического ряда. Они быстро узнают трапецию, если перед ней был круг, быстро узнают доктора, если перед ним была медсестра, и так далее. Они тормозят чуть дольше, если первое слово было настоящим, но не связанным по смыслу, и тормозят еще дольше, если им сначала показать бессмысленное слово. В этом конкретном эксперименте среднее время реакции составило 890, 1051 и 1139 миллисекунд соответственно. Но интересен он не этим, а тем, что все происходило в томографе и параллельно исследователи смотрели, какие зоны мозга активны. Собственно, активировались во всех случаях зоны мозга, связанные с обработкой семантической информации (в частности, верхняя височная извилина, где находится зона Вернике), но интересно то, что при обработке семантически связанных слов ее активность была меньше, чем при обработке несвязанных. И времени выполнение задания занимало меньше. И ошибок люди делали меньше. Потому что задание проще. Где круг, там и трапеция, все же понятно, мозг может позволить себе не напрягаться.

Когда мы изучаем, как мозг принимает относительно простые решения (это слово существует или нет? на картинке изображено лицо или домик? надо ли соглашаться на цветную фигуру?), то наблюдаемые процессы хорошо согласуются с базовыми представлениями, сформированными в экспериментах с вживленными электродами на мышах, обезьянах и улиточках. На этом уровне мы видим, что мозг материален. Что информация, полученная нами извне, кодируется в виде определенных паттернов активности нервных клеток. Что здесь важно, насколько сильно они возбудились (с какой частотой отправляют импульсы соседям) и в каком именно участке мозга это произошло. И это упрощает или усложняет, делает более точной или искажает обработку информации в других отделах. Буквально за счет арифметических вычислений, постоянного сопоставления конкурирующих сигналов.

Когда мы говорим о более сложных решениях (смешная ли картинка? счастливы ли вы в жизни?), то мы предполагаем, что принципиально происходит то же самое. Решение складывается из многих-многих паттернов активности, и влияние некоторых из них иногда удается выявить в исследованиях. Хорошая погода, вероятно, повышает активность прилежащего ядра, и это вносит свой вклад в сиюминутную оценку счастья в целом. Зажатый в зубах карандаш, вероятно, возбуждает те отделы моторной коры, которые обычно контролируют смех и улыбку, и это может повлиять на оценку комиксов, если только все внимание не оттянул на себя участок мозга, контролирующий, прилично ли мы выглядим в глазах окружающих. Но уже на этом уровне сложности такое предположение не очень‐то просто подтвердить прямыми исследованиями в томографе. Чем сложнее поведение, тем больше разных отделов в него вовлечены понемножку.

Где же здесь свобода воли? – возможно, спросите вы. Черт ее знает. Мне всегда было ужасно скучно читать рассуждения про нее, они слишком неконкретные. Из общих соображений я могу сказать, что наша свобода воли заключается в том, чтобы выбирать, на каких внутренних импульсах фокусировать внимание, тем самым их усиливая. Как вы помните, у нас есть не только поток информации снизу вверх, но и его корректировка за счет потока информации сверху вниз. Но здесь гораздо сложнее ответить на вопрос, а кто собственно такие “мы”, которые выбирают, на чем фокусировать внимание? Так‐то получается, что “мы” – это все равно сумма активностей разных отделов нашего мозга, такая вот иллюзия существования личности. “Миф о собственной исключительности, возникший из‐за сложной организации нервной деятельности”, как это формулирует поэт Вера Полозкова.

Что хотел сказать автор?

Сегодня я разговаривала по Скайпу с прекрасной девушкой, которая думает, поступать или не поступать в магистратуру по когнитивным наукам. А после этого вылизывала девятую главу книжки и добавила в нее ссылку номер 17, обзор исследований о разнице зрительного восприятия между представителями индивидуалистских и коллективистских культур. И попутно отправила эту статью своей собеседнице со следующим комментарием: “Простой тест на то, стоит ли вам лезть в нашу песочницу. Если вы, читая это, думаете: «А-а-а-а! Офигенно!» – то да”.

Так вот. Мне совершенно неважно, помните ли вы сейчас, что делает NMDA-рецептор, и врубились ли в схему работы ганглиозных клеток с on-центром. Если вам понадобится, то вы об этом потом еще раз прочитаете – может быть, у меня в книжке или в любом другом научпопе, может быть, в учебниках по нейробиологии, может быть, в статьях-первоисточниках.

Мне бы, в принципе, хотелось, чтобы вы прониклись основными идеями, которые я тут все время крутила на разные лады: что мозг материален, что мозг изменчив и что мозг неоднороден. Мне представляется, что осознание этих его свойств полезно в повседневной жизни, потому что позволяет относиться к себе и окружающим с большей долей доброжелательности и большей долей иронии.

Но единственное, что меня интересует по‐настоящему, – надежда на то, что хотя бы несколько раз в ходе чтения вы испытали чувство “А-а-а-а! Офигенно!”. Мне кажется, честно говоря, что это самый сильный внутренний наркотик из всех, которые умеет вырабатывать наш великолепный, зубодробительно сложный, познаваемый, материальный мозг.

Спасибо.