Глава XV

Счастливейший миг в истории Синбирска. Благонамеренный заговор. Происшествие в храме Юстиции

Полугодом спустя, 5 июня 1767 года, весь цвет Синбирского края – знатнейшие дворяне, именитое купечество, духовенство с иконами и несколько нарядных поселян почтенной наружности – выстроился чинной шеренгой на Смоленском спуске перед новенькой пристанью, которая еще пахла смолой и стружкой. Глядели все в левую сторону, ожидая, когда из-за мыса покажется высочайшая флотилия. Верховые чуть не поминутно докладывали о ее следовании, и предвкушать оставалось недолго.

На саму пристань взошли только воевода и депутат.

Афанасий Петрович, багровый от волнения, не мог стоять на месте, всё оборачивался назад.

– Да где же граф Семен Васильевич? Ведь я просил его привезти из дому золотое блюдо для ключей от города! У Семен Васильича французский кафтан хорош, и туфли с алмазными пряжками!

Сам воевода был в потертом мундире и начищенных до зеркального блеска, но старых сапогах. Хорошо изучивший местного начальника Катин понимал смысл этой странности. Провинция считалась бедной, задолжала в казну подати, и воеводе выглядеть богато не следовало. За пышность отвечал Семен Васильевич Шереметев-шестой, крупнейший помещик провинции, но его сиятельство где-то задерживался.

– Верно, мост через Свиягу еще не починен. Я вам говорил, – спокойно молвил Катин, мало заботясь о золотом блюде.

Все минувшие месяцы он неустанно разъезжал, знакомясь с нуждами Синбирщины и собирая наказы от дворянства. Ни в одном месте не провел больше двух дней подряд, а все же теперь знал положение дел много лучше воеводы.

– Ох, беда! На что ж ключи положить?

Бригадир побежал на берег рысцой, хотя солнце палило нещадно. Лето с самого начала выказывало намерение быть беспримерно жарким.

Так и получилось, что при появлении эскадры Катин стоял на причале в монументальном одиночестве. С первого корабля, царственно выплывшего на самый стрежень, не могли не увидеть статную фигуру в приметном бирюзовом камзоле, посему наш герой, чувствуя себя представительствующим за весь Синбирск, расправил плечи и приподнял над головой шляпу, по торжественному случаю украшенную плюмажем.

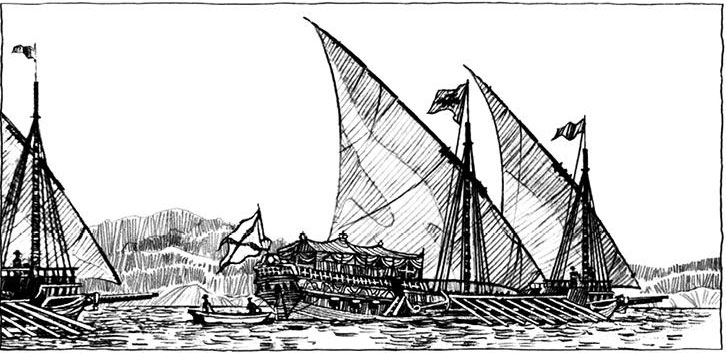

Весь состав флота был в доскональности известен.

Впереди следовала двухмачтовая галера «Тверь», везущая императрицу. За нею галера «Севостьяновка», личное судно фаворита, нареченное в честь его поместья, и еще «Казань», отведенная для остальных братьев Орловых. Далее корабли иностранных послов и свиты, целых четыре кухонных судна, плавучий госпиталь, барки для охраны, слуг, припасов, лошадей, карет – одним словом, целая армада.

– Пали, пали! Погубить захотел, ирод?! – отчаянно заорал Корзинин артиллерийскому начальнику, со всех ног несясь обратно на пристань.

Но раньше зазвонили церковные колокола. Гарнизонные пушки ударили с опозданием, нестройно – давненько не доводилось стрелять. Окутались дымом и борта галер – государыня отвечала Синбирску на приветствие.

– Что это они? Почему встали? – задыхаясь, спросил у Катина воевода.

Главная галера бросила якорь, за нею и остальные.

– Сначала прибудут лейб-конвой, лакеи и господин Козлицкий для проверки приготовлений, – объяснил Луций, которого попечитель известил подробным письмом о порядке высадки. – Терпение, Афанасий Петрович. Ждать еще долго.

К пристани поплыли лодки, в них сверкали золотом ливреи и мундиры.

Первым по спущенному трапу поднялся царский секретарь.

– Эк вы загорели, чисто мавр, – сказал он, глядя на Катина с приязненной улыбкой.

– С тех пор как подсохли дороги, не вылезал из седла, а солнце здесь степное, лютое.

– Да, жары очень утомили государыню. Что это у вас ни на пристани, ни на берегу тени нет? Думать надо! – обратился Козлицкий к воеводе. Тот помертвел, зашлепал губами, да ничего не изрек.

– Можно поставить шесты и натянуть полотнища, одолжить в купеческих лавках, – предложил Луций.

Егор Васильевич махнул рукой:

– Не трудитесь. У меня на любое местное болванство предусмотрено решение. Есть переносной балдахин. – Он оглядел строй встречающих. – Скажите лучше, где тут мой корреспондент Телятников?

– Иван Спиридонович ожидает ее величество у себя дома. Сказал, всё приготовлено по вашему слову.

– Что ж, проверим…

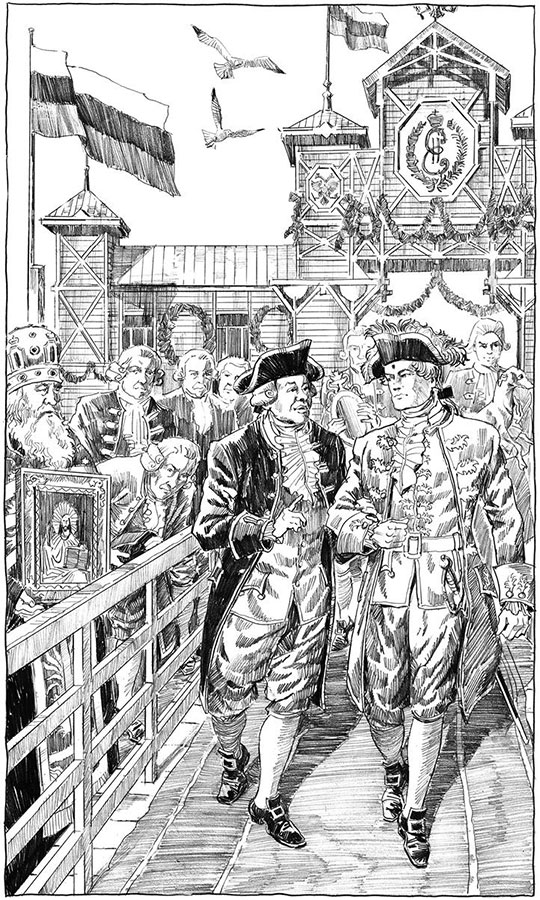

Козлицкий велел начальнику почетного караула заняться расстановкой солдат, обер-лакею выгружать скарб, каретмейстеру указал, где выгружать экипаж и высаживать лошадей, а потом по-приятельски взял Катина под руку и повел мимо кланяющихся синбирцев, не обращая на них никакого внимания.

– Это еще часа на три, – сказал секретарь. – Государыня покамест завтракает с графом, потом собирается слушать капеллу. Ведите меня к Телятникову, тут ведь, чай, недалеко? По дороге потолкуем.

Они пошли вверх по почетной дорожке алого сукна, на которую истратилась значительная часть телятниковского взноса. Афанасий Петрович сей декорацией особенно гордился.

Сзади важно шествовала вереница лакеев. Каждый что-то нес: сундук, коробку, шкатулку, любимое туалетное зеркало ее величества, скамеечку для ног, письменный прибор, и так далее, и так далее, вплоть до царской левретки Жаннетты, которая лаяла и извивалась, желая идти собственными ногами.

– Что наш план? – спросил Егор Васильевич. – С нами двадцать шесть депутатов из поволжских провинций. Все ль у вас готово?

– Готово, не сомневайтесь.

– Отлично. При высадке я улучу момент, когда рядом не будет графа, и подведу вас к царице. Вы начинайте, а я подхвачу.

– Вам виднее, как лучше, – поклонился Луций. – Вон уже Троицкая площадь, на которой дом господина Телятникова.

Если при самом первом визите к промышленнику, декабрьском, Катину пришлось ожидать хозяина в комнатах, то ныне Иван Спиридонович встречал гостей у входа, с хлебом-солью на серебряном блюде.

– Егору Васильичу, благодетелю, мое почтение!

– И вам здравствовать, – не церемонничая буркнул Козлицкий. – Вы что, и государыню намерены булкой чествовать? Она это не любит. Ну-ка, проведите по дому.

Дворец сильно преобразился, убранный и обставленный по-европейски. Статуи стояли в подобающей наготе, Телятников от них отворачивался.

Но строгий инспектор хмурился, велел убрать и то, и это, а следовавшему за ним обер-лакею приказывал: здесь поставить цветы, тут заменить картину на что-нибудь пасторальное с мебельной галеры, и прочее. Пощупал перины в спальне – оказались слишком мягки, ее величество любит пожестче. Подушки у государыни были свои, особенные, на сонных травах.

– Графу Григорию Григорьевичу опочивальню приготовили?

– Точно так, – ответил блюститель старинной нравственности, не моргнув глазом. – Дверь в дверь. С собольей шкурой на постели и зеркалом на потолке, как велено.

– Ладно, – смилостивился секретарь. – В целости недурно, а мелочи поправят лакеи. Хуже с вами, Иван Спиридонович.

Телятников заполошился:

– Что такое?

– Государыня желает видеть свою державу Европой, а вы поглядите на себя: как есть азият. Борода, мужицкая куафюра. Фу! Еще ее величество повсюду беседует с женским полом. Где ваша супруга?

– Вдовею, Божьим промыслом.

– Дочери незамужние есть?

– Трое.

– Отлично. Юные девицы – еще того лучше. Зовите, показывайте.

Пока промышленник бегал за дочками, Козлицкий озабоченно рассказывал Луцию про депутатов, что приплыли с царицей.

– Нехороши. Не знаю, что с ними и делать. Дворяне, а не имеют никакого достоинства. Совсем потерялись при больших вельможах, держат себя, будто прислуга. Сразу сбились в две кучки – одна за Григория Орлова, другая, поменьше, за графа Панина. Купчишки, их четверо, вовсе пришибленные. Матушка смотрит на таковых депутатов и сомневается: будет ли от Комиссии толк? Расшевелить их надобно, насмелить. Моя надежда на вас.

– Осмелеют, – пообещал Катин. – Тут только во вкус войти.

Из-за двери донесся шелест юбок, сопровождаемый понуканием:

– Живей, дуры, живей!

Гусём, одна за другой, вкатились три девы в сдвинутых на лбы платках, в атласных сарафанах, у каждой длинная коса через плечо. Встали рядком перед государевым человеком, поясно поклонились, выпрямились, потупив взоры.

– Ох, дикие совсем, – шепнул Луцию секретарь. – А что страховидны-то… Нельзя таких матушке показывать.

– Однако ж почитаются завиднейшими невестами во всей России, – тихо, с усмешкой, сказал Катин. – За каждой в приданое Телятников дает по три завода, мильон рублей и 20 тысяч душ.

– Сколько?! – ахнул Егор Васильевич.

К барышням после этого сообщения он подлетел галантно, заговорил ласково.

– Государыня желает знать, каковы российские юницы. Всех трех для беседы с царицей не надобно, довольно одной. Кто умней, да бойчей, ту и выберу. Есть средь вас кто книги читает?

Девушки глядели на чужого человека с ужасом, хлопали глазами, трепетали и не говорили ни слова. Катин сардонически улыбался: ему это местное обыкновение было слишком знакомо по дворянкам. Чего же ожидать от старообрядческого семейства?

– Все чтицы, – ответил Телятников. – Псалтырь хорошо ведают, жития.

Секретарь тяжело вздохнул.

– Языки кто-нибудь знает?

– Старинный знают, каким духовные книги писаны.

Пройдясь перед троицей застывших «юниц», Егор Васильевич с тоскою спросил:

– А ну, скажите, какова наиславнейшая держава мира? А вы, Иван Спиридонович, молчите, не подсказывайте.

Две девы сразу крепко зажмурились. Одна, сильно конопатая, сдавленно пролепетала:

– Знамо, Россия.

Козлицкий остановился перед ней.

– Пока что славнейшая – это Франция. А каков в ней стольный город?

Конопатая прошептала:

– Царьград?

Прочие на сей счет предположений не имели, поэтому секретарь окончательно сосредоточился на той, что хотя бы говорила.

– Париж, мадемуазель. Запомните. А сколь будет трижды три?

С полминуты пошевелив губами, дева робко молвила:

– Девять.

Тут секретарь торжествующе оглянулся на Катина, будто одержал некую великую победу, и объявил:

– Эта! Вас как по имени, милая?

– Иринея…

– Назоветесь Ириной. Эй, мсье Антуан!

Из рядов прислуги с поклоном вышел благоухающий кавалер в сложно взбитом парике.

Козлицкий велел ему по-французски:

– Вот этому чучелу сделать прическу, какую успеете. Ну и, конечно, переодеть.

Отцу приказал:

– Двух остальных спрячьте куда-нибудь подальше, а вам и Ирине Ивановне, пока ее убирают, я желал бы дать некоторые наставления.

– Сделай милость, благодетель! – склонился Телятников. – Каждое слово исполним!

Отведя в сторону Катина, секретарь сказал ему:

– Вам тут боле делать нечего. Высадится государыня – будьте неподалеку, но вперед не суйтесь. Следите за моей рукой. Сделаю вот так – сразу подходите.

* * *

Вперед Луций не совался, терпеливо ожидал.

Торжественная высадка началась нескоро и разворачивалась неспешно.

Сначала по широкой реке раскатился гуд литавр, вслед за которым вновь грянул пушечный салют: на сей раз первыми начали корабельные орудия, им вторили береговые. От царской галеры двинулась раззолоченная ладья под пурпурным балдахином, резво шевеля веслами, будто деловитая сороконожка. За ней, почтительно приотстав, плыли шлюпки поменьше.

Над Волгой понеслось многократное «ура!». Затрезвонили все городские колокола. Шеренга лучших синбирцев подтянулась и замерла. Сгустившаяся позади толпа простого люда, наоборот, заколыхалась, вверх полетели шапки.

Торчавший в одиночестве на пристани воевода заозирался – не мог понять, куда в сию роковую минуту пропал депутат, но Катин, памятуя о секретарском наставлении, не высунулся из-за спин.

Делать нечего – Афанасий Петрович, отчаянно перекрестившись, кинулся к трапу, встречать.

Вот камер-лакеи под руки приняли царицу, наряженную в нечто широкое, воздушно-голубое. От солнца августейшую путешественницу прикрывал огромный кружевной зонт. Вторым поднялся высокий, плечистый красавец с недовольным, слегка обрюзгшим лицом – не иначе его сиятельство фаворит. Позевывая, посмотрел, как воевода сует императрице поднос с ключами, отвернулся к реке, сызнова зевнул.

Но Катин глядел не на графа Орлова, а на Егора Васильевича. Тот, завершив инспекцию на берегу, вернулся обратно на корабль и теперь скромно держался за плечом ее величества. Условленный знак (воздетая десница с двумя сомкнутыми пальцами) Козлицкий подал, когда государыня, одарив встречающих лучезарною улыбкой, направилась к карете.

Луций протиснулся сквозь плотную свиту к слегка поотставшему секретарю.

– Не сейчас, – шепнул тот. – Ступайте в собор, на богослужение. Оттуда она пойдет пеша к Телятникову. Тогда и попробую улучить.

– Так я уж лучше сразу ко дворцу. А пока посижу где-нибудь в тени, на прохладе. В соборе, чай, душно.

– Счастливец! А мне деваться некуда, – вздохнул Козлицкий. – Пойду вперед, скажу преосвященному, чтоб служил побыстрее. Займите хорошую позицию и ждите.

* * *

С час или более Катин просидел на поленнице, под милосердно густой липой, обмахиваясь шляпой. Мысли его были о развратительности единоличной власти, которая обращает одного человека в исполина, не возвышая его природных качеств, но всех прочих жителей страны принижает. Чтоб властитель казался высоким, подданные должны встать на колени, а то и простереться на брюхе. Сколь губительно сие для достоинства, сколь унизительно для личности! Главное назначение созываемой Комиссии состоит даже не в принятии справедливых и разумных законов, а в том, чтобы явить пример почтительного, но в то же время неколенопреклоненного разговора граждан с верховной властью. Ежели такое произойдет, всё прочее свершится само собой!

Будто подслушав его думы, вся толпа, не попавшая в собор и ожидавшая на площади, разом повалилась на колени. По этому волнообразному движению Луций понял, что Екатерина выходит, и поднялся. Увидел множество согбенных спин и внутренне простонал. Господи, ведь их никто не заставляет! Сами! Сколь много трудов предстоит положить российским просветителям, прежде чем сии спины разогнутся, а колени распрямятся!

Однако нужно было пробиваться к крыльцу, как обещано Егору Васильевичу.

Пространство перед дворцом охранялось гвардейцами, но Катин предъявил золотую депутатскую медаль и был пропущен. Встал подле колонны, высматривая близ колыхающегося царского зонта скромную треуголку Козлицкого.

Но еще раньше Луцию на глаза попались отец и дочь Телятниковы, вышедшие на ступени встречать государыню. И глазам этим наш герой в первый миг не поверил.

В толстощеком, пухлогубом господине, у которого букли по последней моде опускались почти до самого ворота, едва можно было узнать блюстителя старины. Он стоял в деревянной позе, растопырив пальцы под кружевными манжетами и присогнув кривоватые ноги в белейших чулках. Рядом, неуверенно приседала в книксене совершенно парижская дева в высоченной пудреной куафюре, с открытыми плечами. Только по конопушкам угадывалось, что это Иринея Ивановна.

Вот тебе и древняя, несокрушимая Русь, поразился Катин.

Подле него откуда ни возьмись появился Козлицкий.

– Каков из меня укротитель диких зверей? – весело спросил. – С нашим делом всё устроено. В полночь будьте у заднего выхода, со стороны каретного двора. Скажете караулу пароль «Семирамида», вас пропустят.

* * *

Что за оказия затевать реформы в России, устало думал Луций, томясь в темноте перед задней дверью телятниковского особняка. Всё-то здесь тайно, через черный ход, будто замышляется нечто постыдное.

Время было далеко после назначенного часа, уж и вторые петухи отодрали глотки, а секретарь всё не показывался. Катин решил было, что аудиенция не состоится, но створка наконец приоткрылась, и мясистая рука царского секретаря поманила нашего героя внутрь.

– Граф только ушел, – тихо сообщил Егор Васильевич. – Что-то долго они нынче. Зато матушка мягка и благостна. Самое лучшее ее настроение. Вы только не оплошайте.

Мимо охраны, мимо дремлющей на стуле служанки с ночным сосудом они проследовали прямо в будуар.

Там ярко горели свечи, августейшая постоялица сидела перед туалетным столиком и что-то мурлыкала, с удовольствием разглядывая себя в зеркале. Из-под чепца на плечи спускались русые волосы.

– А, сводник, устроитель тайного свиданья, – весело обратилась она к Козлицкому. – Обожаю заговоры! Эй, где вы, барон?

Луций шагнул из тени на свет. Припухший рот ее величества и сытый блеск в глазах пробуждали нескромные мысли, но Катин их прогнал как несущественные. Он почтительнейше поклонился, наткнулся взглядом на голую лодыжку в разрезе пеньюара, моргнул.

Екатерина рассмеялась.

– Скромник какой! И собою хорош лучше прежнего! Волжский климат вам на пользу. Ты его, Егорушка, ни в коем случае графу Григорию не показывай.

Но, пошутив, сделалась серьезной.

– О чем вы желаете со мною говорить, господин синбирский депутат?

Козлицкий толкнул Луция в бок: не робейте!

А тот и не думал робеть.

– Ваше императорское величество, я имею опасение, что при открытии уложенной Комиссии может возникнуть конфузия, поскольку русские люди не имеют совсем никакой привычки к публичному изъявлению своих суждений в присутствии вышестоящих особ, – произнес он заранее приготовленную фразу. – Говорить будут лишь те, кто и так гласен по своему положению, прочие же стушуются.

– Того же опасаюсь и я, – живо отвечала Екатерина. – Я в дороге пробовала беседовать с господами депутатами, но они лишь повторяют то же, что я каждый день слышу либо от графа Григория Григорьича, либо от графа Никиты Ивановича. Зачем тогда и Комиссия? Что с этим поделать – не знаю.

– А вот что: дать им возможность высказаться между собою свободно, без высоких персон. Затеять род репетиционного заседания, чтобы избранники научились убедительно говорить и учтиво спорить. Мы с воеводой Корзининым поставили шатер, где можно устроить как бы малую Комиссию, да поглядеть, что из сего выйдет.

– Идея превосходная, но как быть со мной? Я желала бы всё видеть собственными глазами, однако ж моя личность подействует на депутатов, как голова Медузы Горгоны – они оцепенеют!

– Сие предусмотрено, – пришел на поддержку, как было условлено, Козлицкий. – В шатре повешен кисейный занавес, за которым расположится ваше величество, о чем собравшиеся не будут иметь никакого понятия.

– Ах, как славно! – воскликнула государыня и захлопала в ладоши. – Что за чудесное изобретение! Ты, Егорушка, сядешь перед занавесом и будешь шептать, кто есть кто. Мы назовем эту экзерцицию «Подготовительным совещанием». Когда у меня есть на то время?

Секретарь раскрыл книжечку.

– Завтра ваше величество принимает здешних дворян, потом дворянских жен, потом делегацию купечества и мещанства, потом татар с чувашами… Едва дня хватит. Послезавтра смотр гарнизона, далее награждение отличившихся, молебен, одарение нищих – без этого невозможно. Вечер обещан графу Орлову, который подготовил некий сюрприз… Опять не выйдет. Разве что послезавтра с утра? Соколиную охоту можно перенести, тем более на таком солнцепеке она вряд ли доставит вам удовольствие.

– Я вообстче до охот не охотница, – с удовольствием скаламбурила по-русски государыня. – Обестчала толко, штоп потрафить графу Григорию. Но шара – отличный претекст от сей непотешной потехи уклониться.

На том и постановила.

Катин ушел, донельзя счастливый. Всё задуманное устроилось!

Теперь надобно, чтоб депутаты, не зная о потаенной зрительнице, высказали перед нею все свои заветные чаяния, а она пускай послушает голос своих извечно безгласных подданных! Оно выйдет полезней парадных речей на открытии Комиссии в московском Кремле.

Более всего Луций опасался, что царица назначит заседание прямо на завтра, но ловкостью Егора Васильевича всё отлично устроилось. За два дня депутатов можно как следует подготовить. Сам Луций намеревался произнести речь о наиважнейшем – о губительности крепостного права. Да прямо в императрицыны уши!

Диво, а не план!

* * *

Однако Катин понимал, что мало будет обличить рабство в едином лишь выступлении, сколь бы красноречивым оно ни получилось. Нужно, чтобы другие депутаты поддержали речь горячим одобрением, иначе она прозвучит гласом вопиющего в пустыне.

Наутро он отправился искать единомысленников.

Для проживания депутатов был отведен постоялый двор за городской чертой, на берегу Свияги. Так нарочно устроил главный распорядитель Козлицкий – чтобы избранники не терлись близ больших вельмож. Депутаты считались гостями ее величества, потому жили на казенном довольствии и трижды в день исправно собирались на трапезу – кто ж откажется от дармового корма, хоть бы и сам по себе богат? Последнее предположение уверенно высказал Егор Васильевич, и, явившись к завтраку, Катин лишний раз убедился, что секретарь знает человеческую натуру в доскональности. Все двадцать шесть волжских депутатов – двадцать два помещика и четыре горожанина – были в наличии. Их легко было опознать по золотой медали, на коей изображена пирамида законности и высечена надпись «Блаженство каждого и всех».

Некоторое время Луций стоял в дверях, приглядываясь к будущим соратникам. Они сидели тремя столами, которые были заполнены неодинаково, и держались разно.

За первым собралась самая многочисленная компания, пятнадцать особ, почти половина в военных мундирах. Эти вели себя развязно, говорили громко, хохотали, уже с утра пили вино. Второй стол, с семью седоками, был чинный, с тихими разговорами. Там потчевались кофеем. У третьего, вокруг самовара, перешептывалась четверка людей, одетых по-русски, бородатых, беспудренных. С этими, последними, у наблюдателя затруднений не возникло: депутаты неблагородного сословия. Сторонятся дворян, знают свое место. С двумя другими столами Луций тоже скоро разобрался. Шумные, верно, партионцы графа Орлова, тихие – сторонники графа Панина.

На «орловских» терять времени смысла не было. Катин сразу направился к «панинским».

Выпростал из-под жилета собственную медаль, подошел, учтиво представился. Его столь же церемонно пригласили сесть. Двое соседей по столу оказались тверскими дворянами, трое нижегородскими, двое казанскими. Все статские либо вольножительствующие.

В первые минуты Луций помалкивал, прислушивался к разговору. Он был серьезный, осмысленный – об акцизе на соль. Скоро стало ясно, что наибольшим уважением здесь пользуется тверской помещик Гаврила Самсонович Скарятин. Сей немолодой, приятноулыбчивый господин рот раскрывал нечасто, но каждое его слово улавливалось с почтением. Деликатно выждав, когда новый человек немного освоится и нальет себе кофею, Скарятин обратился к нему с приличным вопросом: истинный ли тот синбирский обитатель либо же проживает в столицах, а здесь лишь владеет имением? Должно быть, наружность Катина выдавала в нем непровинциала.

Услышав, что перед ними синбирец недавний, по высочайшему пожалованию, все воззрились на Луция с особенным вниманием. Раз отмечен государыней, да еще, не взирая на чужесть, определен в депутаты – значит, персона непростая.

– Добро пожаловать за наш либеральный стол, – пуще прежнего заулыбался Скарятин. – Правильно сделали, что не сели к меднолобым обскурантам. Вы, верно, служите или служили? Позвольте узнать, по какой части?

– Я прежде проживал в Германии, в княжестве Гартенляндском, – пояснил Катин, рассчитывая вызвать этим сообщением еще большее любопытство и уже зная, как повернет разговор на реформы.

Гаврила Самсонович прищурился, пощелкал пальцами, вспомнил:

– Это сумасбродное владение, где лавочников с сапожниками возвысили в дворяне?

– Что ж здесь сумасбродного, коли лавочник или сапожник достойный человек?

– А то, что сие нарушение порядка, установленного Господом и предками, – изрек вождь либерального стола и важно посмотрел на остальных. – Это ежели как зайца за достойность произвести в медведи.

Все одобрительно рассмеялись, а Скарятин наставительно заключил:

– Общество, сударь мой, являет собою пирамиду с пропорциями, установленными вековым опытом и сообразностью. Недаром сия аллегория изображена и на знаке депутата. – Он постучал себя по медали. – Не дай бог вносить в общество сумятицу – всё рассыплется.

– Какова ж русская пирамида?

– Наипрочнейшая. Внизу помещичье крестьянство. Оно, как земля-матушка, которая всё сущее кормит, а сама безмолвствует. Потом следует казенное крестьянство. Ему почету больше, ибо оно кормит государей. Ныне почтеннейшие из сих вольнопашцев даже призваны в депутаты. Еще выше менее многочисленные горожане. Над ними – шлем государства, дворяне и чиновники. Навершие сего шлема – родовитая знать, лучшие фамилии. На самой высоте монарх. А духовенство пронизывает пирамиду скрепою сверху донизу. Поди-ка развали столь стройную фигуру! Случись какая всемирная катастрофа, европейские державы развалятся, а наша российская устоит!

– Славно сказано, Гаврила Самсонович! Истинно так! – поддержал оратора стол.

Хоть и расстроенный таковым либерализмом, Катин попробовал зайти с другой стороны.

– А если сама государыня в монаршей милости своей пожелает дать голос «земле-матушке», сиречь помещичьим крестьянам, каковые составляют большинство российского населения? Чтоб не только топтать ее, кормилицу, но и оказать ей уважение? Что если ее величество пожелает даровать крепостным волю?

– В ножки повалимся, – твердо молвил Скарятин. – Возопим: «Не погуби себя и нас, матушка! Холопов перебаламутишь. Нас, свою опору, разоришь, а вместе с нами и сама сгинешь!»

На сей раз шум одобрения был так громок, что даже заглушил гуляк с «орловского» стола.

Э, да с вами либералами каши не сваришь, сказал себе Катин и больше не спорил.

* * *

За обедом он переместился к недворянам, рассудив, что даже самая просвещенная часть аристократии, будучи кровно заинтересована в рабовладении, нипочем не поднимется выше собственного корыстного интереса и что в любом случае будущее за «третьим сословием», движителем и благополучателем свобод.

Приближение господина в барском наряде привело четверых простолюдинов в замешательство. Они вскочили, низко поклонились. Попросив позволения подсесть и не получив на то иного ответа, кроме новых, еще более приниженных поклонов, Катин придвинул стул. Остальные подождали, когда он предложит сесть и им, а потом вкушали обед в замороженном молчании.

Луций назвался, поочередно познакомился с каждым. Здесь были тверской купец Ладыжников, двое нижегородских, Петров да Лисёнков, и казанский прасол Суров. Кажется, все неглупые, себе на уме. Моложе других (пожалуй, одних с Катиным годов), был зерноторговец Епифан Лисёнков.

Никаких серьезных разговоров наш герой пока не заводил, понимая, что проку от них не выйдет. Русские бюргеры, недоверчивые к господам, должны были привыкнуть к бритому соседу. В ужин беседа текла немного вольнее, но по-прежнему трудных тем не касалась.

Однако на следующее утро, удостоверившись, что нового знакомца опасаться незачем, коммерсанты держали себя уже вполне свободно, и Луций приступил к делу.

Начал он с того, что Комиссия созывается ради воцарения справедливости и искоренения кривд, причем о последних государыня желает узнать от представителей народа. Потом спросил, каковая, по мнению господ депутатов, главная российская кривда. Ответа, конечно, не получил, но слушали его очень внимательно, хотя оратор говорил тихо – незачем дворянским столам было знать, что тут обсуждается и затевается.

На собственный вопрос пришлось отвечать самому.

Главное зло и худшая беда России состоит в том, что одни русские люди, дворяне, могут торговать другими русскими людьми, будто скотиною, убедительно толковал Катин. Сие противно справедливости божеской и человеческой. Отчего дворянам, ничем того не заслужившим, дана такая власть над крестьянством? Чем дворяне лучше?

Эти слова нашли у слушателей горячий отклик.

– Истинно! Истинно! – кивали купцы, а молодой нижегородец шепотом произнес такое, что у Луция потеплело на сердце:

– Всю волю себе забрали, другим ничего не оставили!

Этого Катину было довольно. Он убедился, что поддержка на завтрашней экзерциции будет, а что окажет ее одно лишь «третье сословие» даже еще лучше – пусть царица увидит, в какой среде ее просвещенные устремления найдут самых заинтересованных сторонников.

Луций поднялся и громко, на всю залу объявил:

– Господа депутаты, я имею для вас извещение!

С других столов оборотились, глядя на стоящего безо всякой приязни. «Орловские» с самого начала, когда новичок не подошел к ним знакомиться, его невзлюбили. Похолодели к синбирцу и «панинские», видя, что он пренебрег их компанией ради купечества.

Самый шумный из «меднолобых», полковник в гусарском мундире, презрительно крикнул:

– Что нам за дело до ваших извещений? Сядьте и не мешайте нашей беседе!

Катин вышел на середину, внимательно смотря на грубияна.

– Извещение не от меня, а от ее императорского величества. Потому прошу всех выслушать стоя.

Эти слова, нарочно сказанные негромко, тем не менее произвели впечатление пушечного залпа. Загрохотали стулья. Первым вскочил и вытянулся побледневший полковник, напугавшись, что надерзил тому, кому не следует.

Установилась похоронная тишина, а Луций еще и подержал паузу.

– …Завтра в десять часов утра всем депутатам надлежит явиться на зады известного вам Троицкого собора, где возведен белый шатер, украшенный царским вензелем. Там по воле государыни поволжские представители проведут заседание о нуждах, наказах и запросах своих местностей. Не должны себя сдерживать и те, кому есть что изъяснить о материях, касающихся всего государства. «Подготовительное совещание» – названье определено лично императрицей – будет происходить в присутствии секретаря ее величества господина Козлицкого, который запишет и передаст государыне всё насущное. Приготовьтесь, господа. Завтра ваши чаяния будут услышаны! – торжественно закончил Катин свою орацию, но потом вспомнил, что упустил важное.

– Нам надобен председатель, который поведет совещание. Кого угодно избрать на сию почетную должность господам депутатам?

Он ждал, что «орловские» как крупнейшая фракция выдвинут кого-нибудь своего, хоть того же шумливого гусара, но вышло иначе.

Полковник, только что не желавший и выслушать Катина, поспешно крикнул:

– Вы и будьте председателем, коли вам доверено нас созвать! Кто ж еще?

И все три стола согласно загудели. Голосовать было бессмысленно – Луций понял, что результат выйдет тем же.

Такой оборот застал его врасплох. Ведь председатели лишь следят за порядком, исторических речей они не произносят. А кто станет обличать крепостничество?

Но, посмотрев на раскрасневшееся лицо Лисёнкова, наш герой озарился идеей много лучше прежней. Главное скажет не бывший гартенляндский министр, воззрения которого для государыни не новость, а человек из самой толщи народа! Оно выйдет неожиданней, сильнее и нагляднее! Пусть Екатерина увидит, каковы в России простолюдины!

Наш герой смиренно поблагодарил за честь, объяснил, как будет устроено завтрашнее действо, а потом отвел молодого нижегородца в сторону и сказал, что говорить о дворянском рабовладельчестве выпадает ему.

– Не оробеете?

– Ради обчества – сдюжу, – ответил Лисёнков, пылая взором.

Вот оно, наше русское третье сословие, подумал Луций, чувствуя пощипывание в носу. В прежние времена, верно, и прослезился бы. Скоро, скоро уйдут в прошлое посадские, мещане, торговцы, а вместо них подымет гордую голову новая русская буржуази, надежда просвещения и прогрессии!

* * *

Убранством шатра, в котором суждено было зародиться российскому парламентаризму, Катин занимался сам, с любовью и тщанием.

Сей полотняный чертог представлял собой правильный круг, справедливейшую из геометрических фигур, все оконечности которой равны в своем расстоянии от центра. Главнонесущий шест имел вид коринфской колонны, под ним белела статуя богини Юстиции, выписанная из Москвы на телятниковские деньги. Скамьи располагались полукругом, уподобляясь античному Сенату; пред ними высилась увенчанная лаврами трибуна для ораторов и помещалось скромное сиденье председателя – в знак того, что его оккупант для высокого собрания не начальник, но слуга. Втайне Луций мечтал, что эта символичная диспозиция понравится августейшей зрительнице и затем будет воспроизведена для заседаний большой Комиссии. Позади председательского места была устроена кисейная портьера – как бы для декорации, на самом же деле позади пряталось удобное кресло. Воздушная ткань позволяла сидящему прозирать происходящее в шатре. Тайную зрительницу должен был заслонять собой Егор Васильевич Козлицкий, для которого перед занавесом поставили стул и малый столик.

Депутаты, не сговариваясь, разместились на скамьях так же, как привыкли сидеть в столовой, тремя неравными группами: всю правую половину заняли «орловские», в середине устроились «панинские», слева, у стеночки, примостилась кучка горожан. Катин тому порадовался: столь же зримо отделяют себя друг от дружки партии британского парламента! Вот они, три грядущие фракции парламента российского – справа консерваторы, в центре либералы, слева радикалы, представители демоса!

Председательствующий произнес прочувствованную, но осторожную речь. Ни разу не употребил слово «парламент» и сильно напирал на милосердное великодушие ея императорского величества, пожелавшей облагодетельствовать своих подданных, однако же выразил надежду, что от сего дня в России безгласные станут гласными, прислужники – помощниками, а рабы – гражданами. После сей преамбулы, адресованной не залу, но кулисе, Луций предложил депутатам высказывать свои суждения о том, что, по их мнению, является главной потребой России.

Честно сказать, было опасение, что не привычные к публичным рассуждениям россияне стушуются ораторствовать, но Катин тревожился зря.

Сразу же вышел гусарский полковник (его фамилия была Крыжов, он представлял Тверь) и безо всяких предварений объявил:

– Потреба у России ясно какая: Польшу забрать.

В сильных, энергических выражениях, рубя воздух кулаком, бравый кавалерист говорил о том, что польские и литовские земли богаты, а взять их легко, потому что соседнее королевство вконец ослабло, само упадет в руки. Шляхта, конечно, запротивится, но это и хорошо, ибо побить ее нашему оружию плевое дело, а у супротивников можно конфисковать имения и после раздать их в награду, вместе с крестьянами, отличившимся россиянам.

Как и следовало ожидать, воинственная речь сопровождалась горячей поддержкой справа.

Затем вышел Скарятин. Длинно, умно́ и красно́ он заговорил о том, что в Польшу нам лезть незачем, ибо сей плод хоть легко упадет в руки, но впоследствии вызовет сильный понос, ибо раздражит и напугает соседнюю Порту, а война с турками выйдет разорительной, долгой, да еще неизвестно чем закончится. Как только армия из Польши повернет к Черному морю биться с туркой, поляки все сызнова поднимутся, осмелеют Австрия с Пруссией, и не вышло бы для России худа. Нечего нам соваться на запад, там и без нас склочно, увещевал собрание Скарятин. И на что нам Запад, когда свободен весь Восток. Надобно двигаться в сторону Китая, да через проливы в Америку. Вот где торговля, вот где выгоды, вот где настоящее богатство! И никаких военных трат.

Теперь поддакивала середина шатра, справа же недовольно крякали и даже шикали, так что председателю пришлось взывать к порядку.

Все эти суждения были не новы. О том же, известно, спорили меж собой граф Орлов с графом Паниным. Луций слышал из-за портьеры шорохи – это ворочалась в своем кресле царица.

Погодите, ваше величество, сейчас вы скучать перестанете.

– Не угодно ль выступить какому-либо представителю городских сословий? – спросил Катин, со значением поглядев на Лисёнкова. Тот сидел бледный, кусал губы. Но не подвел, поднялся, вышел к трибуне.

– А по-нашему, по-купеческому, чужеземная торговля, конечно, дело хорошее, но не с того починать надоть! Первая надоба и кривда Руси – крепостное душевладение!

Он задохнулся от собственной смелости. В шатре сделалось очень тихо. Дворяне обмерли, перестало шелестеть платье за портьерой. Луций с восторгом смотрел на своего питомца, будто ставшего выше ростом и озарившегося внутренним сиянием. Вот он, глас и лик народа! Внимайте, ваше величество! Трепещите, рабовладельцы!

– Вот где грех, вот где несправедливость! – с еще большим напором продолжил нижегородец, совладав с волнением. – Вся трудовая сила досталась во владение вам, дворянам, а как вы ею распоряжаетесь? Мужики у вас на барщине работают спустя рукава, потому что не на себя! Но и на себя хорошо работать они тоже ленятся – на кой им, коли всё одно земля барская? Вы мужиком и распоряжаться-то не умеете! Так и знайте: мы, российское купечество, в Москве все как один всеподданнейше попросим у матушки-государыни правды и заступы!

Сзади доносился шепот Козлицкого, который, должно быть, объяснял царице, кто этот запальчивый оратор, а Катин что-то перестал понимать, к чему ведет купец. Оно, впрочем, тут же разъяснилось.

– Нет, судари мои! Справедливость так справедливость! Что же это одним только дворянам крепостными владеть? А нам, купцам, по-вашему, дармовые работники не нужны? Шалишь! Жалаем, чтоб нашему брату, честно́му хозяину, вернули право владеть душами, как было раньше, в старину! Без того правде на Руси не бывать!

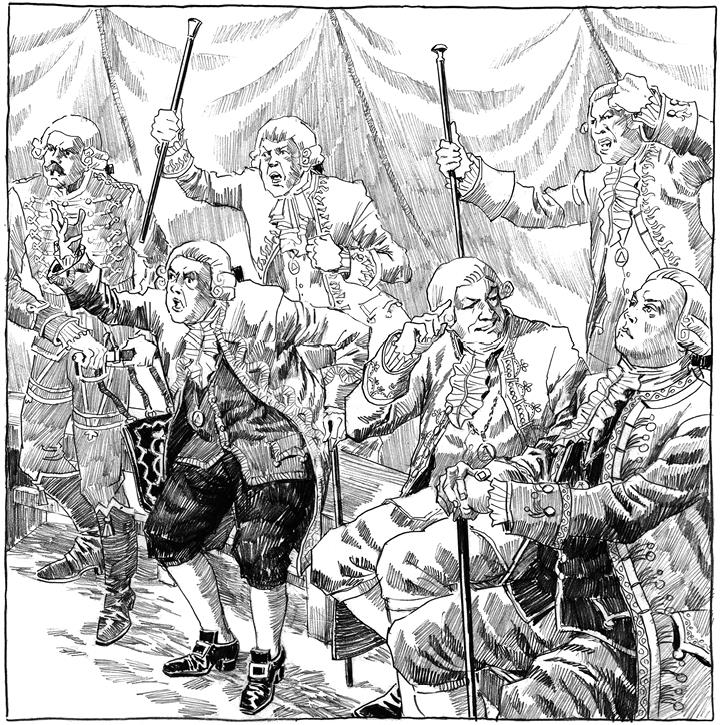

– А харя у вас, купчишек, поперек себя не треснет?! Души им подавай! Ты не крепостных, ты у меня вот что получишь! – вскочил на ноги, потрясая тростью, некий дородный господин на «орловской» половине. – Господа, вы послушайте, как быдло заговорило! Неужто стерпим?

– Не-ет!!! – дружно подхватили правые скамьи, да и с центральных неслись возмущенные крики.

– Господа депутаты, уважайте друг друга! Прошу всех сесть! – запротестовал Луций, но вяло. Речь представителя «третьего сословия» повергла его в оцепенение.

Председателя не послушали. Несколько дворян ринулись к трибуне, и Лисёнков получил сначала удар палкой, потом, уже повернувшись бежать, пинок под зад. Отпрыгнув, бедолага налетел на коринфскую колонну, от той полетели куски гипса. Богиня Юстиция качнулась, рухнула, рассыпалась на части: весы в одну сторону, меч в другую, покрытая повязкой глава покатилась в третью.

Борец за права купечества полз к выходу на четвереньках, осыпаемый ударами. Доставалось и другим городским депутатам, уж непонятно за что, а на скамьях сцепились «панинские» с «орловскими» – накопилось.

Оглянувшись назад, Катин не увидел секретаря. За приоткрывшимся занавесом тоже было пусто.

Ушла…

Но это Луцию было уже все равно. Оглушенный, потерянный, еле переставляя ноги, он побрел вон. Когда удалился от шатра саженей на двадцать, полотняный чертог, несостоявшаяся колыбель российского парламентаризма, дрогнул и бессильно опустился. Должно-быть, колонну сшибли окончательно.