Книга: Импульс влечения. С комментариями и объяснениями (сборник)

Назад: Двадцатая лекция. Сексуальная жизнь человека

Дальше: Будущее одной иллюзии

Психология масс и анализ Я

Работа Фрейда «Психология масс и анализ Я» вышла в свет в 1921 году, когда автору было 65 лет. С присущей ему самокритичностью он говорил, что не считает книгу особенно удачной и намечает в ней только путь от анализа индивида к изучению общества. Будучи увлечен своей теорией и раскрытием тайн индивидуального бессознательного, Фрейд тем не менее долгие годы оставался в стороне от вопросов, касающихся психологии общества. Вызов был брошен самим временем. Революция в царской России, Первая мировая война, перекройка социальных строев и устоев, нарастающий интерес к пониманию общественных процессов сподвигли Фрейда выразить свое мнение относительно психологии, отвечая тем самым на запрос общества. В данной работе Фрейд пытается ответить на вопрос, каким образом изменения в психике индивида могут повлиять на психологию толпы и как массы меняют индивида. Возможно, что еще одной из причин, заставивших Фрейда обратиться к этой теме, стал незадолго до этого открытый им феномен человеческой психики – влечение к смерти, или инстинкт смерти. Осознание этого феномена было своего рода потрясением для Фрейда. Вопрос, как далеко общество может зайти, поддавшись разрушительному инстинкту, не переставал мучить автора до конца жизни. Как и любой другой труд Фрейда, книга «Психология масс и анализ Я» оказала огромное влияние на дальнейшие исследования и новые концепции в области психологии, психотерапии, а также философии и социологии.

Введение

Различие между индивидуальной психологией и социальной психологией (или психологией масс), на первый взгляд кажущееся нам столь значительным, при ближайшем рассмотрении теряет почти всю остроту. Хотя индивидуальная психология ориентирована на отдельного человека и изучает, какими способами он стремится достичь удовлетворения импульсов своих влечений, она лишь изредка, при определенных исключительных условиях, может отстраниться от отношений данного отдельного человека к другим индивидам. В психической жизни одного человека другой всегда учитывается как образец, как объект, как помощник и как противник, а потому индивидуальная психология с самого начала является одновременно и психологией социальной в этом расширенном, но вполне обоснованном понимании.

Уже в вводной части своего труда Фрейд дает ясно понять, что он не видит существенной разницы между психологией индивида и психологией масс, поскольку каждый отдельный индивид является составной частью социума. В этом смысле Фрейд остается верен своей теории, он непоколебим в убежденности, что причина всего происходящего в жизни человечества скрыта в индивидуальных мотивах, наклонностях и влечениях, вытесняемых порой в бессознательное. Именно поэтому личная мораль ставится Фрейдом в центре как индивидуальной, так и социальной жизни, в которой поступки человека равнозначны мере его личной ответственности. Возможно, возвышение индивида над толпой обусловлено отчасти характером самого Фрейда, для которого высокие моральные принципы были основными требованиями к самому себе.

Отношение отдельного человека к своим родителям, к братьям и сестрам, к объекту своей любви, к своему учителю и к своему врачу, то есть все отношения, которые до сих пор были преимущественно предметом психоаналитического исследования, могут претендовать на то, чтобы их расценивали как социальные феномены, и в таком случае они оказываются противопоставленными другим известным процессам, названным нами нарциссическими, при которых удовлетворение влечения лишается влияния других людей или от них отказывается. Стало быть, противоположность между социальными и нарциссическими – Эйген Блейлер [1912] сказал бы, наверное, аутистическими – душевными актами полностью относится к области индивидуальной психологии и не годится для того, чтобы отделить ее от социальной психологии, или психологии масс.

В упомянутых отношениях к родителям, к братьям и сестрам, к возлюбленной, к другу, к учителю и к врачу индивид всегда испытывает влияние только одного человека или весьма незначительного числа людей, из которых каждый приобрел для него огромное значение. Теперь, когда говорят о социальной психологии, или психологии масс, вошло в привычку не принимать во внимание эти отношения и выделять в качестве предмета исследования одновременное влияние на индивида большого числа людей, с которыми он чем-то связан, хотя во многих отношениях они могут быть ему чуждыми. Стало быть, психология масс рассматривает отдельного человека как члена племени, народа, касты, сословия, института или как составную часть человеческой толпы, в известное время с определенной целью организующейся в массу. После такого разрыва естественной взаимосвязи понятным образом возникла мысль трактовать явления, которые обнаруживаются в этих особых условиях, как выражение особого, далее ни к чему не сводимого влечения, социального влечения – herd instinct, group mind, – которое в других ситуациях не проявляется. Но, пожалуй, мы вправе возразить, что нам трудно придать количественному моменту столь большое значение, что он сам по себе сумел пробудить в душевной жизни человека новое влечение, которое в противном случае бездействовало бы. Тем самым наши ожидания направляются на две другие возможности: что социальное влечение не может быть изначальным и неразложимым и что зачатки его формирования можно найти в более тесном кругу, например, в семье.

Психология масс, хотя она находится в самом начале своего становления, охватывает необозримое множество отдельных проблем и ставит перед исследователем бесчисленные, в настоящее время пока еще даже как следует не рассортированные задачи. Одна только группировка различных форм массовых образований и описание проявляемых ими психических феноменов требуют немалых затрат, связанных с наблюдением и изображением, и они уже породили богатую литературу. Тот, кто сравнит эту скромную книжицу с объемом психологии масс, сразу вправе будет предположить, что здесь должно будет обсуждено лишь несколько пунктов из всего материала. Это действительно будут лишь отдельные вопросы, к которым глубинное психоаналитическое исследование проявляет особый интерес.

Изображение Ле Боном массовой души

Представляется более целесообразным вместо определения начать с указания на область явлений и выхватить из нее некоторые особенно поразительные и характерные факты, с которых можно приступить к исследованию. Мы достигаем того и другого благодаря выдержке из по праву ставшей знаменитой книги Ле Бона «Психология масс».

Гюстав Лебон (1841–1931) – французский психолог, социолог, антрополог и историк.

Проясним для себя положение вещей еще раз: если бы психология, которая прослеживает задатки, импульсы влечения, мотивы, намерения отдельного человека индивида вплоть до его поступков и отношений к своим ближним, без остатка решила свою задачу и сделала бы прозрачными все эти взаимосвязи, то тогда она неожиданно оказалась бы перед новой неразрешенной задачей. Она должна была бы объяснить поразительный факт, что этот ставший ей понятным индивид при определенном условии чувствует, думает и действует иначе, чем можно было бы от него ожидать, и этим условием является включение в человеческую толпу, которая приобрела свойство «психологической массы». Что же это за «масса», благодаря чему она приобретает способность оказывать решающее влияние на душевную жизнь индивида и в чем состоит душевное изменение, которое она навязывает индивиду?

Ответить на три эти вопроса есть задача теоретической психологии масс. По-видимому, к ним проще всего подступиться, если исходить из третьего вопроса. Именно наблюдение за изменившейся реакцией индивида поставляет материал для психологии масс; каждой попытке дать объяснение должно предшествовать описание того, что требуется объяснить.

Тут я предоставлю слово Ле Бону. Он пишет: «Самое странное в психологической массе следующее: какими бы ни были составляющие ее индивиды, какими бы схожими или несхожими ни были их образ жизни, занятия, их характер или их умственное развитие, благодаря одному простому обстоятельству – своему преобразованию в массу – они становятся обладателями коллективной души, вследствие которой они чувствуют, думают и действуют совершенно иначе, чем каждый из них думал бы, действовал и чувствовал по отдельности. Существуют идеи и чувства, которые возникают или превращаются в действия только у индивидов, объединенных в массы. Психологическая масса – существо временное, состоящее из гетерогенных элементов, которые на мгновение соединились друг с другом, подобно тому как клетки организма благодаря своему соединению образуют новое существо с совершенно другими свойствами, чем свойства отдельных клеток».

Позволив себе прерывать изложение Ле Бона своими комментариями, выскажем здесь замечание: если индивиды в массе связаны в единое целое, то, пожалуй, должно быть нечто такое, что их друг к другу привязывает, и этим вяжущим веществом могло бы быть именно то, что характерно для массы. Однако Ле Бон не отвечает на этот вопрос, он подробно останавливается на изменении индивида в массе и описывает его в выражениях, которые хорошо согласуются с основными гипотезами нашей глубинной психологии.

«Легко констатировать степень отличия индивида, принадлежащего массе, от изолированного индивида, но менее легко раскрыть причины этого отличия».

«Чтобы хотя бы отчасти выявить эти причины, прежде всего нужно вспомнить факт, установленный современной психологией, что не только в органической жизни, но и в интеллектуальных функциях решающую роль играют бессознательные феномены. Сознательная духовная жизнь представляет собой лишь поистине незначительную часть по сравнению с бессознательной психической жизнью. Самый тонкий анализ, самое строгое наблюдение добираются лишь до небольшого числа сознательных мотивов душевной жизни. Наши сознательные поступки выводятся из некоего бессознательного субстрата, созданного, в частности, влияниями наследственности. Он содержит бесчисленные следы предков, из которых образуется душа расы. За признаваемыми мотивами наших поступков, несомненно, стоят тайные причины, в которых мы не признаемся, а за ними скрываются еще более тайные, которые неизвестны даже нам. Множество наших повседневных поступков являются лишь последствием скрытых, не замечаемых нами мотивов».

В массе, по мнению Ле Бона, стираются индивидуальные приобретения отдельных людей, и вместе с тем исчезает их своеобразие. На передний план выступает расовое бессознательное, гетерогенное утопает в гомогенном. Мы бы сказали, что сносится, лишается силы психическая надстройка, столь по-разному развитая у отдельных людей, и обнажается (становится действенным) однородный у всех бессознательный фундамент.

Таким образом, осуществился бы средний характер массовых индивидов. Однако Ле Бон полагает, что они проявляют также и новые качества, которыми они до сих пор не обладали, и ищет причину этого в трех разных моментах.

«Первая из этих причин состоит в том, что в массе в силу самого факта численности индивид приобретает чувство неодолимой силы, позволяющей ему предаваться влечениям, которые он, оставшись один, обязательно бы обуздал. Теперь же у него тем меньше будет для этого повода, ибо при анонимности и, стало быть, также безответственности масс чувство ответственности, которое всегда сдерживает индивида, полностью исчезает».

С нашей точки зрения мы должны были придавать меньше значения появлению новых качеств. Нам достаточно было сказать, что в массе индивид попадает в условия, которые ему позволяют устранить вытеснения своих бессознательных побуждений. Якобы новые качества, которые он тогда проявляет, – всего лишь выражения этого бессознательного, в задатках которого содержится все зло человеческой души; исчезновение совести или чувства ответственности при этих условиях не создает затруднений для нашего понимания. Мы давно утверждали, что ядром так называемой совести является «социальный страх».

Известное различие между взглядом Ле Бона и нашим возникает из-за того, что его понятие бессознательного не совсем совпадает с понятием, принятым психоанализом. Бессознательное Ле Бона содержит прежде всего самые глубокие отличительные черты расовой души, которая, собственно говоря, не принимается во внимание индивидуальным психоанализом. Правда, мы не отрицаем того, что ядро Я (Оно, как я его обозначил позднее), которому принадлежит «архаическое наследие» человеческой души, является бессознательным; но, кроме того, мы выделяем «бессознательное вытесненное», которое возникло из некой части этого наследия. Это понятие вытесненного у Ле Бона отсутствует.

«Я и Оно» – фундаментальная книга Фрейда, вышедшая в 1923 году, в ней Фрейд описывает концепцию психической организации, выделив три структурных элемента личности: «Оно» (или «Ид», нем. Das), «Я» (или «Эго», нем. Ego) и «Сверх-Я» (или «Супер-Эго», нем. Das Über-Ich). Согласно его представлениям, «Оно» является подсознательной силой, управляющей поступками человека и служащей основой для двух других проявлений личности. В своих трудах Фрейд подчеркивает, что Оно – «темная, недоступная часть нашей личности… Мы подходим к Оно через аналогии: мы называем его хаосом, бурлящим котлом возбуждений».Бессознательное вытесненное – т. е. не находящиеся в сознании содержания психики, способствующие образованию невротических симптомов и возникновению психических расстройств.

«Вторая причина, заражение, точно так же способствует проявлению в массах особых качеств, и вместе с тем она задает их направленность. Заражение – это легко констатируемый, но непонятный феномен, который должен быть нами причислен к феноменам гипнотического характера, к изучению каковых мы сейчас перейдем. В толпе заразительно каждое чувство, каждое действие, причем в такой большой степени, что индивид очень легко жертвует своим личным интересом в пользу общего интереса. Это – умение, совершенно противоположное его натуре, на которое человек способен лишь как составная часть массы».

В дальнейшем этот последний тезис мы возьмем за основу одного важного предположения.

«Третья причина, причем самая важная, обусловливает появление у индивидов, объединенных в массу, особых качеств, которые совершенно противоположны качествам изолированного индивида. Я говорю здесь о внушаемости, причем упомянутое заражение является лишь ее следствием».

«Чтобы понять это явление, необходимо ясно себе представлять известные новые открытия физиологии. Мы теперь знаем, что посредством разнообразных процедур человека можно ввести в такое состояние, что после потери всей своей сознательной личности он подчиняется всем внушениям того, кто лишил его сознания своей личности, и что он совершает поступки, которые находятся в самом резком противоречии с его характером и привычками. Очень тщательные наблюдения показывают, что индивид, на какое-то время помещенный в лоно активной массы, вскоре – под воздействием исходящих от нее излучений или по какой-то другой неизвестной причине – оказывается в особом состоянии, весьма приближающемся к зачарованности, овладевающей загипнотизированным под влиянием гипнотизера… Сознательная личность полностью исчезла, воля и способность различать отсутствуют, все чувства и мысли ориентированы в направлении, установленном гипнотизером».

«Примерно таким же является и состояние индивида, принадлежащего к психологической массе. Он уже не осознает своих действий. У него, как и у загипнотизированного, в то время как одни способности упразднены, другие могут быть доведены до высшей степени интенсивности. Под влиянием суггестии он с непреодолимым влечением будет совершать определенные действия.

Суггестия (лат. suggestio) – внушение, психологическое воздействие на сознание человека, при котором происходит некритическое восприятие им убеждений и установок.

И это неистовство у масс является еще более непреодолимым, чем у загипнотизированного, поскольку суггестия, одинаковая для всех индивидов, благодаря взаимности возрастает».

«Стало быть, главные особенности индивида, находящегося в массе, таковы: исчезновение сознательной личности, преобладание бессознательной личности, одинаковая направленность мыслей и чувств вследствие суггестии и заражения, тенденция к немедленному осуществлению внушенных идей. Индивид перестает быть самим собой, он стал безвольным автоматом».

Я так подробно воспроизвел эту цитату, чтобы подтвердить, что Ле Бон действительно считает состояние индивида в массе гипнотическим, а не просто сравнивает его с таковым. Мы не усматриваем здесь никакого противоречия, а хотим лишь подчеркнуть, что обе последние причины изменения отдельного человека в массе, заражение и повышенная внушаемость, явно не однородны, поскольку заражение тоже должно быть проявлением внушаемости. Также и воздействия обоих моментов, как нам кажется, в тексте Ле Бона строго не разграничены. Возможно, мы лучше всего истолкуем его высказывание, если отнесем заражение к влиянию отдельных членов массы друг на друга, тогда как суггестивные явления в массе, приравненные к феноменам гипнотического воздействия, указывают на другой источник. Но на какой? Нас должно затронуть как ощутимый пробел, что одна из главных частей этого уподобления, а именно человек, заменяющий для массы гипнотизера, в изображении Ле Бона не упоминается. Тем не менее он отделяет от этого оставшегося непонятным очаровывающего влияния заражающее воздействие, которое оказывают друг на друга индивиды и благодаря которому первоначальная суггестия усиливается.

Еще одна важная точка зрения для оценки массового индивида: «Кроме того, в силу простой принадлежности к организованной массе человек опускается на несколько ступеней вниз по лестнице цивилизации. Наедине с собой он, возможно, был образованным индивидом, в массе он – варвар, то есть существо, обуреваемое влечениями. Ему присущи стихийность, порывистость, дикость, а также энтузиазм и героизм первобытного существа». Затем Ле Бон особо останавливается на снижении интеллектуальной деятельности, которому подвергается индивид в результате своего растворения в массе.

Примечательно, что, оппонируя таким устоявшимся исследователям коллективной психологии как Ле Бон, Мак-Дугалл (1871–1938) – англо-американский психолог, один из основателей социально-психологических исследований, ввел понятие «социальная психология» (1908).), Троттер (Вильфред Троттер (1872–1939), Фрейд словно намеренно игнорирует Карла Юнга и его концепцию коллективного бессознательного, термин которого тот впервые ввел в 1916 году. Причина может крыться в разрыве между двумя знаковыми психоаналитиками. В 1912 году Юнг опубликовал труд «Психология бессознательного» и фактически открыто выступил с жесткой критикой в адрес учения Фрейда. Нужно сказать, что в том конфликте Фрейд придерживался более достойной позиции и желал сохранить дружеские отношения с бывшим учеником и соратником. Навряд ли обида стала истинной причиной того, почему Фрейд не ссылается на воззрение Юнга. Основной труд последнего на тему коллективного бессознательного «Об архетипах коллективного бессознательного» вышел в 1959 году. В частности, Юнг полагал, что мысли, чувства, поступки человека находятся под влиянием архетипов, развивающихся от поколения к поколению и наследуемых психикой.

Оставим теперь отдельного человека и обратимся к описанию Ле Боном массовой души. В нем нет ни одной черты, выведение и распределение которой доставило бы трудности психоаналитику. Ле Бон сам указывает нам путь, отмечая соответствие с душевной жизнью первобытных людей и детей.

Масса импульсивна, изменчива, раздражительна. Она чуть ли не исключительно руководствуется бессознательным. Импульсы, которым повинуется масса, в зависимости от обстоятельств могут быть благородными или жестокими, героическими или трусливыми, но в любом случае они настолько властные, что личное и даже интересы самосохранения проявиться не могут. Ничего не бывает у нее преднамеренным. Даже если она чего-то страстно желает, то все же всегда ненадолго, она не способна к продолжительному проявлению воли. Она не выносит отсрочки между своим желанием и осуществлением желаемого. Она обладает чувством всемогущества, у индивида в массе понятие невозможного исчезает.

Старший современник Фрейда Томас Карлейль однажды заметил: «Сравнительно с народною толпою мало явлений заслуживают большего изучения. Она настоящий продукт природы: все прочее только гримасы, а здесь искренность и действительность. Смотри на народную толпу, если хочешь, с трепетом, но смотри внимательно: то, что она сделает, никому не известно, и еще менее ей самой».

Масса чрезвычайно подвержена чужому влиянию и легковерна, она некритична, невероятного для нее не существует. Она мыслит образами, которые ассоциативно вызывают друг друга, как это бывает у отдельного человека в состоянии свободного фантазирования, и которые ни одной разумной инстанцией не проверяются на соответствие с действительностью. Чувства массы всегда очень простые и экзальтированные. Стало быть, масса не ведает ни сомнения, ни неуверенности.

Она тотчас доходит до крайностей, высказанное подозрение тут же превращается у нее в непоколебимую уверенность, зародыш антипатии – в дикую ненависть.

Сама склонная ко всем крайностям, масса возбуждается лишь чрезмерными раздражителями. Тот, кто хочет на нее повлиять, не нуждается в логической проверке своих аргументов, он должен живописать ярчайшими красками, преувеличивать и всегда повторять то же самое.

Так как масса не сомневается в истинном или лживом и при этом сознает свою огромную силу, она столь же нетерпима, как и слепо следует авторитету. Она уважает силу, а добротой, которая для нее означает только своего рода слабость, на нее можно повлиять лишь умеренно. То, чего она требует от своих героев, – это сила, даже насилие. Она хочет, чтобы ее подчинили власти и подавили, хочет бояться своего господина. В основе своей совершенно консервативная, она испытывает глубокое отвращение ко всем новшествам и прогрессу и безграничное благоговение перед традицией.

До Фрейда этой теме уделяли внимание такие философы как Платон («Государство»), Аристотель («Никомахова этика» и «Политика»), Макиавелли («Государь»). Потому он в своих наблюдениях не оригинален. Сегодня же данное утверждение Фрейда кажется довольно спорным. Достаточно взглянуть на перемены общества, начавшиеся в середине прошлого века. Особенно показательно наше сегодняшнее общество, в котором вековой консерватизм, традиции, устои фактически рухнули. Но на месте руин всегда возводятся новые сооружения, при рассмотрении которых видны пусть и видоизмененные или даже перевернутые, но по сути те же самые устои, претендующие на еще более жесткие и менее терпимые консерватизм и традиции. Общество, которое верило в завоевание всех мыслимых свобод и благ, свыкается с новыми предписанными ему ограничениями, боясь или не желая идти против авторитаризма.Интересно также отметить, что данная проблема нашла отражение и в русской художественной литературе XIX века в произведениях М. Лермонтова, М. Салтыкова-Щедрина, Н. Некрасова. Так, в неоконченном романе «Вадим» Лермонтов писал: «Русский народ, этот сторукий исполин, скорее перенесет жестокость и надменность своего повелителя, чем слабость его; он желает быть наказываем – по справедливости, он согласен служить – но хочет гордиться рабством, хочет поднимать голову, чтобы смотреть на своего господина, и простит в нем скорее излишество пороков, чем недостаток добродетелей».

Чтобы правильно оценить нравственность масс, нужно принять во внимание, что, когда массовые индивиды собираются вместе, все индивидуальные торможения отпадают, а все жестокие, грубые, разрушительные инстинкты, дремлющие в человеке как пережиток древних времен, пробуждаются для свободного удовлетворения влечений. Но под влиянием внушения массы способны также и на высшие проявления – на отречение, бескорыстие, преданность идеалу. Если у обособленного индивида чуть ли не единственной движущей силой является личная выгода, то у масс она очень редко оказывается преобладающей. Можно сказать, что масса прививает нравственность индивиду. Если интеллектуальные достижения массы всегда далеко отстают от таковых индивида, то ее этическое поведение может точно так же значительно превосходить этот уровень, как и опускаться глубоко ниже его.

Яркий свет на правомерность отождествления массовой души с душой первобытных людей проливают некоторые другие черты характеристики, данной Ле Боном. У масс могут сосуществовать и уживаться друг с другом самые противоположные идеи, причем из их логического противоречия не возникает конфликт. Но то же самое имеет место в бессознательной душевной жизни отдельных людей, детей и невротиков, как это уже давно доказано психоанализом.

Далее, масса подвержена поистине магической силе слов, способных вызвать в массовой душе страшнейшие бури, а также их усмирить. «Разумом и аргументами невозможно бороться с определенными словами и формулами. Стоит только их с благоговением произнести перед массами, как тут же выражение лиц становится почтительным и головы склоняются. Многие их рассматривают как силы природы или как сверхъестественные силы». При этом нужно вспомнить только о табу имен у первобытных народов, о магических силах, которые связываются у них с именами и словами.

И наконец: массы никогда не знали жажды истины. Они требуют иллюзий, от которых не могут отказаться. Ирреальное всегда имеет у них преимущество перед реальным, недействительное оказывает на них почти такое же сильное влияние, как и действительное. Они имеют явную тенденцию не делать никакого различия между ними.

Поразительно, насколько это обличающее суждение Фрейда правдиво и в известной мере пророчески ужасающе. Фрейд уличил людей в том, что позже будет широко изучаться психологией, социологией и нейронаукой: в желании быть обманутыми. Ради снятия с себя ответственности, ради избавления от внутренних терзаний и выплеска своих эмоций. Машины манипуляции мнением общества, орудия пропаганды окажутся вскоре востребованными и не потеряют власти над массами по сей день.

Это преобладание жизни в фантазии и иллюзии, движимой неосуществленным желанием, как мы установили, является важнейшим моментом в психологии неврозов. Мы обнаружили, что для невротиков значение имеет не обычная объективная, а психическая реальность. Истерический симптом основывается на фантазии, а не на повторении действительного переживания; сознание вины при неврозе навязчивости – на факте злого намерения, которое никогда не осуществилось. Более того, как в сновидении и в гипнозе, так и в душевной деятельности массы проверка реальности отступает на задний план перед силой аффективно катектированных желаний.

То, что Ле Бон говорит о вождях масс, является менее исчерпывающим и не позволяет столь же отчетливо высветить закономерности. Он полагает, что как только живые существа – будь то стадо животных или толпа людей – собираются вместе в определенном количестве, они инстинктивно подчиняются авторитету вождя. Масса – это послушное стадо, в принципе не способное жить без своего господина. У нее такая сильная жажда повиновения, что она инстинктивно подчиняется каждому, кто объявляет себя ее властителем.

Если, таким образом, потребность массы идет навстречу вождю, то он должен все-таки обладать соответствующими личными качествами. Он должен быть сам захвачен глубокой верой (в идею), чтобы пробудить веру в массе; он должен обладать сильной, производящей впечатление волей, которую у него перенимает безвольная масса. Затем Ле Бон обсуждает различные манеры вождей и средства, с помощью которых они влияют на массу. В целом он полагает, что вожди приобретают вес благодаря идеям, к которым они сами относятся фанатически.

Этим идеям, равно как и вождям, он, кроме того, приписывает таинственную, непреодолимую силу, называемую им «престижем». Престиж – это своего рода власть, которую получает над нами индивид, деяние или идея. Она парализует всю нашу способность к критике и наполняет нас изумлением и почтением. Она может вызвать чувство, подобное очарованию при гипнозе.

Ле Бон различает приобретенный, или искусственный, и личный престиж. Первый, у людей, придается именем, богатством, репутацией; в случае воззрений, художественных произведений и т. п. – традицией. Поскольку во всех случаях он восходит к прошлому, он мало способствует пониманию этого загадочного влияния. Личным престижем обладают немногие люди, которые благодаря ему становятся вождями; он делает так, что всё повинуется им, словно под воздействием магнетического очарования. Однако всякий престиж зависит также и от успеха и может быть утрачен вследствие неудачи.

Не возникает впечатления, что у Ле Бона роль вождей и подчеркивание престижа приведены в надлежащее соответствие со столь блестяще представленным изображением массовой души.

Внушение и либидо

Мы исходили из фундаментального факта, что у отдельного человека, находящегося в массе, под ее влиянием происходит зачастую радикальное изменение его душевной деятельности. Его аффективность чрезвычайно усиливается, его интеллектуальная деятельность заметно ограничивается, оба процесса, очевидно, следуют в направлении уподобления другим массовым индивидам; этот результат может быть достигнут только благодаря устранению присущих каждому отдельному человеку торможений влечения и благодаря отказу от особых для него форм проявления его наклонностей. Мы слышали, что эти зачастую нежелательные последствия (по меньшей мере, частично) можно предотвратить посредством более высокой «организации» масс, но фундаментальному факту психологии масс – двум тезисам об усилении аффективности и о торможении мыслительной деятельности в примитивной массе – это ничуть не противоречит. Мы заинтересованы в том, чтобы найти психологическое объяснение этому душевному изменению отдельного человека в массе.

Рациональные моменты – как, например, вышеупомянутое запугивание отдельного человека, то есть проявления его влечения к самосохранению, – очевидно, не покрывают наблюдаемых феноменов. То, что нам обычно предлагается в качестве объяснения авторами, занимающимися социологией и психологией масс, всякий раз оказывается тем же самым, хотя и под разными именами, – волшебным словом внушение. У Тарда [1890] оно называлось подражанием, однако мы должны признать правоту автора, который нам поясняет, что подражание подпадает под понятие суггестии и даже является ее следствием. У Ле Бона все необычное в социальных явлениях было сведено к двум факторам: к взаимному внушению отдельных людей и к престижу вождей. Но престиж опять-таки выражается только в способности вызывать суггестию. У Мак-Дугалла у нас могло на какой-то момент сложиться впечатление, что его принцип «первичной индукции аффекта» делает излишней гипотезу о суггестии.

Мак-Дугалл предлагал принцип «первичной индукции аффекта», считая его удачной заменой внушению.

Но при дальнейшем рассуждении мы должны все-таки согласиться, что этот принцип выражает не что иное, как известные утверждения о «подражании» или «заражении», разве что при более решительном подчеркивании аффективного момента. То, что подобная тенденция – восприняв признаки аффективного состояния у другого человека, впадать в такой же аффект – у нас существует, не вызывает сомнения. Но как часто мы успешно ей противостоим, отметаем аффект, реагируем совершенно противоположным образом? Так почему же мы регулярно поддаемся этому заражению в массе? Опять-таки нужно будет сказать, что именно суггестивное влияние массы заставляет нас повиноваться этой тенденции подражания, индуцирует в нас аффект. Впрочем, у Мак-Дугалла мы не обходимся без суггестии; от него, как и от других, мы слышим: массы отличаются особой внушаемостью.

Этим словосочетанием «мы слышим» Фрейд словно сторонится понятия «внушение», будто бы считая его чем-то ненаучным и спекулятивным. Но тут нужно отметить, что в годы практики под руководством Брейера и Шарко Фрейд не только использовал гипнотические методы в целях лечения, но и был яростным сторонником гипноза, публично выступая в его защиту. Однако со временем Фрейд обнаружил, что не все пациенты поддаются внушению, и более того – что метод гипноза удаляет их от понимания собственных психических проблем. Фрейд все чаще стал критиковать метод гипноза и испытывать недовольство этим методом. Но тем не менее именно гипноз (вернее, сопротивление пациентов ему) подвел Фрейда к одному из основных его открытий – к методу свободных ассоциаций, давшему начало психическому анализу. В отличие от гипноза метод психического анализа нашел широкое и успешное применение в клинической практике.

Итак, мы подготовлены к высказыванию, что внушение (точнее, внушаемость) – это первичный, далее не редуцируемый феномен, фундаментальный факт душевной жизни человека. Так считал и Бернгейм, удивительное искусство которого мне довелось наблюдать в 1889 году. Но я могу также вспомнить о глухом сопротивлении этой тирании внушения. Когда на больного, который не проявлял уступчивости, закричали: «Что же вы делаете? Vous contre-suggestionnez!», то я себе сказал, что это явная несправедливость и насилие. Человек, несомненно, имеет право на контрсуггестию, если его пытаются подчинить посредством внушения. Мое сопротивление затем приняло форму протеста против того, что внушение, которым объясняли все, само объяснения не имело. В связи с этим я повторил старый шутливый вопрос:

Cristophorus Christum, sed Christus sustulit orbem:

Constiterit pedibus die ubi Christophorus?

Когда теперь, после почти тридцатилетнего перерыва, я снова обращаюсь к загадке внушения, то нахожу, что в ней ничего не изменилось. Утверждая это, я вправе пренебречь одним-единственным исключением, которое как раз доказывает влияние психоанализа. Я вижу, что сейчас особенно стараются правильно сформулировать понятие суггестии, то есть установить общепринятое применение термина, и это нелишне, ибо это слово все больше применяется в менее строгом значении, и вскоре любое влияние будет обозначаться, как в английском языке, где «to suggest, suggestion» соответствует нашему «настоятельно предлагать», нашему «побуждать». Но объяснения сущности суггестии, то есть условий, при которых осуществляется влияние без достаточного логического обоснования, не появилось. Я не уклонился бы от задачи подкрепить это утверждение анализом литературы за последние тридцать лет, но я не стану этого делать, поскольку я знаю, что рядом со мной подготавливается обстоятельное исследование, поставившее перед собой именно эту задачу.

Вместо этого я попытаюсь применить для объяснения психологии масс понятие либидо, которое сослужило не столь добрую службу при изучении психоневрозов.

Либидо – это выражение, взятое из учения об аффективности. Мы называем так рассматриваемую в качестве количественной величины – даже если в настоящее время она неизмерима – энергию таких влечений, которые имеют отношение ко всему, что можно обобщить понятием любовь. Ядро того, что названо нами любовью, разумеется, образует то, что обычно называют любовью и что воспевают поэты, то есть половая любовь, имеющая целью слияние полов. Но мы не отделяем от нее и всего того, что так или иначе причастно к названию «любовь»: с одной стороны – любовь к себе, с другой стороны – любовь к родителям, любовь к детям, дружбу и вообще любовь ко всем людям, а также преданность конкретным предметам и абстрактным идеям. Наше оправдание состоит в том, что психоаналитическое исследование нам показало: все эти стремления являются выражением одних и тех же импульсов влечений, которые стремятся подвести оба пола к слиянию, хотя при иных обстоятельствах они отклоняются от этой сексуальной цели или удерживаются от ее достижения, но при этом все же всегда сохраняют достаточно много от своей первоначальной сущности, чтобы обозначить свою идентичность (самопожертвование, стремление к сближению).

Таким образом, мы полагаем, что словом «любовь» в его многообразных применениях язык создал совершенно правомерную взаимосвязь и что мы не можем сделать ничего лучшего, чем положить ее в основу наших научных дискуссий и описаний. Принятием такого решения психоанализ вызвал бурю негодования, как будто он был повинен в кощунственном нововведении. И все же этим «расширенным» пониманием любви психоанализ не создал ничего оригинального. «Эрос» философа Платона в своем происхождении, проявлении и отношении к половой любви полностью совпадает с любовной энергией, либидо в психоанализе, как по отдельности показали Нахманзон и Пфистер, а когда апостол Павел в знаменитом Послании к Коринфянам превозносит любовь над всем остальным, он, несомненно, понимает ее именно в таком «расширенном» смысле, из чего можно лишь почерпнуть, что люди не всегда принимают всерьез своих великих мыслителей, даже если они якобы весьма восхищаются ими.

Эти любовные влечения a potiori и по своему происхождению называются в психоанализе сексуальными влечениями. Большинство «образованных» восприняло это наименование как оскорбление и отомстило за него, бросив психоанализу упрек в «пансексуализме». Кто считает сексуальность чем-то постыдным и унизительным для человеческой природы, тот волен воспользоваться более благородными выражениями «эрос» и «эротика». Я и сам мог бы так поступить с самого начала и тем самым избежал бы многих упреков, но я не хотел этого, ибо не люблю идти на уступки малодушию. Нельзя знать, куда тебя заведет этот путь; сначала уступаешь на словах, а затем постепенно и на деле. Я не нахожу никакой заслуги в том, чтобы стыдиться сексуальности; греческое слово «эрос», которое должно умерить стыд, в конечном счете не что иное, как перевод нашего немецкого слова «Liebe» [ «любовь»], и, наконец, кто может ждать, тому нет надобности идти на уступки.

Итак, мы попытаемся начать с предположения, что любовные отношения (выражаясь индифферентно: эмоциональные связи) составляют сущность также и массовой души. Вспомним о том, что про таковые у авторов не говорится. То, что им соответствовало бы, очевидно, скрыто за ширмой внушения. Наше ожидание сперва подкрепляют две мимолетные мысли. Во-первых, что масса удерживается вместе, очевидно, какой-то силой. Но какой силе можно было бы приписать это действие, кроме эроса, удерживающего вместе все в этом мире? Во-вторых, складывается впечатление, что, когда индивид отказывается в массе от своей самобытности и поддается внушению со стороны других, он делает это потому, что у него существует потребность скорее быть в согласии с ними, чем в противоречии, – то есть, возможно, «из любви к ним».

Две искусственные массы: церковь и войско

Из морфологии масс мы вспоминаем, что можно выделить различные виды масс и противоположные направления в их образовании. Существуют весьма недолговечные массы и в высшей степени прочные; гомогенные ((от греч. ὁµός – равный, одинаковый; γένω – рождать) – однородные), состоящие из однородных индивидов, и негомогенные (неоднородные); естественные массы и искусственные, для сплочения которых требуется внешнее принуждение; примитивные массы и расчлененные, высокоорганизованные. По причинам, которые пока еще непонятны, мы хотели бы особое значение придать разделению, на которое авторы, пожалуй, обращают слишком мало внимания; я имею в виду массы, не имеющие вождя, и массы, возглавляемые вождями. В противоположность привычному навыку наше исследование выберет в качестве исходного пункта не относительно простое массовое образование, а начнет с высокоорганизованных, прочных искусственных масс. Самыми интересными примерами таких образований являются церковь, сообщество верующих людей, и армия, войско.

Церковь и войско – это искусственные массы, то есть для того чтобы их уберечь от распада и предупредить изменения в их структуре, применяется известное внешнее насилие. Как правило, человека не спрашивают, хочет он или нет вступить в подобную массу, и не предоставляют ему выбора; попытка выйти из нее обычно преследуется, или строго наказывается, или связывается с совершенно определенными условиями. Почему эти общественные образования нуждаются в таких особых мерах охраны – в настоящее время это нас не очень интересует. Нас привлекает только одно обстоятельство, а именно то, что в этих высокоорганизованных массах, защищающихся таким способом от распада, с большой отчетливостью можно выявить определенные отношения, которые где-нибудь в другом месте скрыты гораздо сильнее. Против такого понимания либидинозной структуры армии справедливо возразят, что здесь не нашлось места идеям родины, национальной славы и др., которые столь важны для сплоченности армии. Ответ на это таков: это другой, уже не такой простой случай массового образования, и, как показывают примеры великих полководцев, Цезаря, Валленштейна, Наполеона, такие идеи для прочности армии обязательными не являются. О возможной замене вождя руководящей идеей и о соотношении того и другого мы вкратце поговорим позднее. Пренебрежение этим либидинозным фактором в армии, даже если он не является единственно действительным, представляется не только теоретическим недостатком, но и кажется нам опасным в практическом отношении. Прусский милитаризм, который был таким же непсихологическим, как и немецкая наука, должен был, наверное, это узнать в великую мировую войну. Военные неврозы, разложившие германскую армию, были признаны большей частью протестом отдельного человека против навязанной ему роли в армии, и, опираясь на сообщения Э. Зиммеля (1918), можно утверждать, что среди мотивов заболевания на первом месте стояло бессердечное отношение к обычному человеку его начальников. При лучшей оценке этого либидинозного притязания в фантастические обещания, содержащиеся в четырнадцати пунктах американского президента, наверное, было бы нелегко поверить, и великолепный инструмент не сломался бы в руках немецких военных деятелей.

Заметим, что в двух этих искусственных массах каждый отдельный человек либидинозно связан, с одной стороны, с вождем (Христом, полководцами), с другой стороны – с другими массовыми индивидами. Как соотносятся две эти связи, однородны ли и равноценны они и как их следовало бы психологически описать – это мы должны будем оставить для дальнейшего исследования. Но мы позволим себе уже сейчас слегка упрекнуть других авторов в том, что они недостаточно оценили значение вождя для психологии масс, тогда как благодаря выбору первого объекта исследования мы оказались в более выгодном положении. Нам кажется, что мы находимся на правильном пути, который поможет нам разъяснить основное явление психологии масс – несвободу отдельного человека в массе. Если у каждого отдельного человека существует столь интенсивная эмоциональная связь в двух направлениях, то нам будет нетрудно вывести из этого отношения наблюдаемое изменение и ограничение его личности.

Указание на то, что сущность массы состоит в имеющихся у нее либидинозных связях, мы получаем также и в феномене паники, который лучше всего можно изучить на примере военных масс. Паника возникает в том случае, когда подобная масса распадается. Ее особенностью является то, что уже ни один приказ начальника не остается услышанным и что каждый человек заботится о себе, не считаясь с другими. Взаимные связи распадаются, высвобождается огромная бессмысленная тревога. Разумеется, также и здесь снова напрашивается возражение, что происходит как раз обратное: тревога настолько усилилась, что перестала с чем-либо считаться и сумела разрушить все связи. Мак-Дугалл (1920) даже использовал случай паники (правда, не военной) в качестве примера отмеченного им усиления аффекта вследствие заражения («primary induction»). Однако это рациональное объяснение здесь оказывается совершенно ошибочным. Как раз и требуется объяснить то, почему тревога стала столь сильной. Возложить вину на степень опасности нельзя, ибо та же самая армия, которая ныне впадает в панику, может безупречно противостоять таким же большим и еще большим опасностям, и сущность паники как раз и составляет то, что она не соотносится с грозящей опасностью и зачастую возникает по самым ничтожным поводам. Когда отдельный человек в паническом страхе начинает заботиться лишь о самом себе, этим он подтверждает мысль, что аффективные связи, которые до сих пор преуменьшали для него опасность, перестали существовать. Теперь, поскольку он противостоит угрозе один, он, естественно, вправе оценивать ее выше. Стало быть, дело обстоит так, что панический страх предполагает ослабление либидинозной структуры массы и оправданным образом на это реагирует, а не наоборот, что либидинозные связи массы якобы оказались разрушенными страхом перед опасностью.

Эти замечания отнюдь не противоречат утверждению, что тревога возрастает в массе до чудовищных размеров в результате индукции (заражения). Точка зрения Мак-Дугалла совершенно верна для случая, когда опасность реально велика и когда в массе не существует сильных эмоциональных связей, то есть в условиях, которые соблюдаются, когда, например, в театре или в другом увеселительном месте вспыхивает пожар. Поучительным и пригодным для наших целей случаем является вышеупомянутый пример паники в общевойсковом соединении, когда опасность не превысила привычной и часто уже хорошо переносившейся степени. Не следует ожидать, что слово «паника» употребляется в строго и однозначно определенном значении. Иногда так называют любую массовую тревогу, в других случаях – страх отдельного человека, когда она превышает всякую меру; зачастую это название оставляют для случая, когда вспышка тревоги не оправдывается вызвавшим ее поводом. Если взять слово «паника» в значении массовой тревоги, то мы сможем провести далеко идущую аналогию. Страх индивида вызывается либо размерами опасности, либо упразднением эмоциональных связей (либидинозных катексисов); последний случай – это случай невротической тревоги. Точно так же паника возникает при усилении грозящей всем опасности или вследствие устранения эмоциональных связей, удерживающих массу вместе, и этот последний случай аналогичен невротической тревоге.

Если, подобно Мак-Дугаллу (1920), описывать панику как одно из наиболее ярких проявлений «group mind», то получается парадокс: эта массовая душа в одном из своих самых удивительных проявлений сама себя упраздняет. Не может быть никакого сомнения в том, что паника означает разложение массы, она имеет следствием то, что отдельные люди в массе перестают считаться друг с другом.

Типичный повод для возникновения паники – примерно такой, каким его изображает Иоганн Нестрой в своей пародии «Юдифь и Олоферн» на драму Геббеля. Воин кричит: «Полководец потерял голову!» – и после этого все ассирияне обращаются в бегство. Потеря вождя, в некотором смысле разочарование в нем вызывают панику, хотя опасность остается той же самой; вместе с исчезновением привязанности к вождю, как правило, исчезают и взаимные связи массовых индивидов. Масса разлетается, как болонская склянка, у которой обломали верхушку.

Распад религиозной массы наблюдать не так просто. Недавно мне попался написанный католиком и рекомендованный лондонским епископом английский роман под названием «Когда было темно», в котором искусно и, на мой взгляд, верно изображена такая возможность и ее последствия. В романе, словно из настоящего времени, рассказывается о том, что тайному заговору врагов персоны Христа и христианской веры удается разыскать в Иерусалиме гробницу, в надписи на которой Иосиф Аримафейский признается, что он, почитая Христа, на третий день после Его погребения тайно вынул тело из гроба и похоронил именно здесь. Этим была уничтожена вера в воскресение Христа и в Его Божественную природу, а следствием этого археологического открытия является потрясение европейской культуры и чрезвычайный рост всякого рода насилия и преступлений, который прекратится лишь после того, как будет разоблачен заговор фальсификаторов.

При предполагаемом здесь распаде религиозной массы проявляется не тревога, для которой нет повода, а эгоистические и враждебные импульсы по отношению к другим людям, которые до сих пор не могли выразиться благодаря одинаковой любви Христа. Но вне этой связи также и во времена царствия Христова находятся те индивиды, которые не принадлежат к общине верующих, которые не любят Его и которых Он не любит; поэтому религия, хотя она и называет себя религией любви, должна быть жестокой и немилосердной к тем, кто к ней не принадлежит. В сущности, каждая религия является такой религией любви для всех, кого она охватывает, и каждой присущи жестокость и нетерпимость к тем, кто к ней не принадлежит. Не стоит из-за этого, как бы трудно ни было в личном плане, делать горькие упреки верующим; в этом пункте неверующим и индифферентным психологически гораздо проще. Если сегодня эта нетерпимость уже не проявляется столь насильственно и жестоко, как в прошлые столетия, то из этого едва ли можно сделать вывод о смягчении людских нравов. Скорее всего, причину этого надо искать в очевидном ослаблении религиозных чувств и зависящих от них либидинозных связей. Если место религиозной связи займет какая-нибудь другая массовая связь, как это сейчас, по-видимому, удается социалистической, то в результате возникнет та же самая нетерпимость к стоящим особняком, как и в эпоху религиозных войн, и если бы разногласия научных воззрений когда-нибудь смогли приобрести для масс такое же значение, то такой же результат повторился бы и для этой мотивировки.

Идентификация

Идентификация известна в психоанализе как самое раннее выражение эмоциональной связи с другим человеком.

Впервые описав психологический механизм «идентификации», являющийся самым ранним проявлением эмоциональной связи индивида с объектом через бессознательное уподобление ему, Фрейд заложил основу будущей концепции идентичности, охватившую когнитивные, психодинамические, психосексуальные, нейробиологические и культурные направления. В частности, теория идентификации Фрейда оказала существенное влияние на Эрика Эриксона, основателя последующей концепции личности.

Она играет определенную роль в предыстории эдипова комплекса.

Эдипов комплекс – понятие, введенное в психоанализ Зигмундом Фрейдом, обозначающее бессознательное или сознательное сексуальное влечение к родителю противоположного пола и двойственные чувства к родителю того же пола. В общем же смысле эдипов комплекс обозначает бессознательное эротическое влечение ребенка к родителю. Это понятие является одним из основных в психоаналитической теории. Название явления основано на древнегреческом мифе о царе Эдипе и одноименной драме Софокла, в которой Эдип, вопреки своей воле и не ведая того, убивает своего отца Лая и женится на матери Иокасте. Понимание эдиповой ситуации в качестве основного фактора в образовании невротических заболеваний возникло у Фрейда в ходе самоанализа, который он провел после смерти своего отца; понимание это пришло на смену теории соблазнения.

Маленький мальчик проявляет особый интерес к своему отцу, ему хочется стать и быть таким, как он, во всем быть на его месте. Вполне можно сказать: он делает отца своим идеалом. Это поведение не имеет ничего общего с пассивным или женственным отношением к отцу (и к мужчине вообще), напротив, оно совершенно мужское. Оно хорошо согласуется с эдиповым комплексом, который помогает подготовить.

Одновременно с этой идентификацией с отцом, возможно даже раньше, мальчик начал осуществлять настоящий объектный катексис по типу опоры. Стало быть, он обнаруживает две психологически разные связи: с матерью – чисто сексуальный объектный катексис, с отцом – идентификацию как с образцом. Та и другая какое-то время существуют рядом друг с другом без взаимного влияния и без помех. Вследствие безостановочно продолжающейся унификации душевной жизни они наконец встречаются, и благодаря такому слиянию возникает нормальный эдипов комплекс. Малыш замечает, что путь к матери ему преграждает отец; теперь его идентификация с отцом приобретает враждебный оттенок и становится идентичной желанию заменить отца также и в отношениях с матерью. Таким образом, идентификация амбивалентна с самого начала, она точно так же может служить выражением нежности, как и желания устранения. Она ведет себя как потомок первой оральной фазы либидинозной организации, в которой желанный и ценимый объект поглощался с едой и при этом как таковой уничтожался. Как известно, каннибал сохраняет эту позицию; он любит врагов, которых съедает, и не ест тех, кого по какой-то причине не может любить.

Позднее судьбу этой идентификации с отцом легко потерять из виду. Может случиться так, что эдипов комплекс претерпевает инверсию, в результате чего при женственной установке объектом выбирается отец, от которого ждут удовлетворения своих непосредственных сексуальных влечений, и в таком случае идентификация с отцом становится предтечей объектной связи с отцом. То же самое – с соответствующими заменами – относится и к маленькой дочери.

Отличие такой идентификации с отцом от выбора отца как объекта легко выразить формулой. В первом случае отец является тем, чем хотят быть, во втором случае – тем, чем хотят обладать. Стало быть, отличие состоит в том, к кому относится эта связь – к субъекту или к объекту Я. Поэтому первая связь возможна уже до всякого выбора сексуального объекта. Гораздо сложнее наглядно представить это различие метапсихологически.

Метапсихология (нем. Metapsychologie) – термин был предложен З. Фрейдом для обозначения общего теоретического фундамента психоанализа, а также для описания подхода к изучению психики в рамках данной науки. В научную литературу термин был введен в труде Фрейда «Психопатология обыденной жизни» (1901–1904). В ней ученый, рассуждая о суевериях и «мифологическом миросозерцании», приходил к выводу, что любое восприятие реальности через обращение к легендам – это проекция «личной психологии» во внешний мир. Фрейд отмечал, что «можно было бы попытаться разрешить таким путем мифы о рае и грехопадении <…> превратить метафизику в метапсихологию».Затем Фрейд более чем на десятилетие оставил для себя этот термин в стороне и только в работе «Бессознательное» (1915) вернулся к его использованию, предложив несколько иную его трактовку. Теперь он стал характеризовать подход к рассмотрению психологических процессов в трех различных аспектах – динамическом, топографическом и экономическом. Прошло еще несколько лет, и в труде «По ту сторону принципа удовольствия» (1920) ученый утвердился во мнении о правильности избранного им подхода, и с этого времени термин «метапсихология» становится одним из важнейших понятий его теории. В книге «Конечный и бесконечный анализ» (1937) Фрейд, говоря об устранении внутриличностных конфликтов, отметил: «Без метапсихологических спекуляций и теоретизирования <…> здесь не сдвинешься ни на шаг».

Можно только заметить, что идентификация стремится к тому, чтобы сформировать собственное Я так же, как Я другого человека, взятого за «образец».

Из более запутанной взаимосвязи мы выделяем идентификацию при невротическом симптомообразовании. Маленькая девочка, которую мы здесь хотим взять в качестве примера, приобретает тот же болезненный симптом, что и ее мать, – скажем, тот же самый мучительный кашель. Это может происходить различными путями. Это является либо идентификацией с ней вследствие эдипова комплекса, означающей враждебное желание занять место матери, и этот симптом выражает объектную любовь к отцу; он реализует замену матери под влиянием чувства вины: «Ты хотела быть матерью, теперь ты стала ею, по крайней мере в страдании». Таков в данном случае полный механизм образования истерического симптома. Или же симптом точно такой, как симптом у любимого человека (как, например, Дора из «Фрагмента анализа одного случая истерии» имитировала кашель отца).

«Фрагмент анализа одного случая истерии» (1901, дополнен в 1925), известный как «Случай Доры» (настоящее имя пациентки – Ида Бауэр; на момент начала работы с Фрейдом ей исполнилось 19 лет), описывает работу психоанализа с истерией. Причинами развития конверсионных симптомов стали длительная болезнь отца девушки, его любовная связь с госпожой К. и попытки мужа последней соблазнить саму Дору.

Тогда мы можем описать положение вещей только так, что идентификация заняла место выбора объекта, а выбор объекта регрессировал к идентификации. Мы слышали, что идентификация – это самая ранняя и самая первая форма эмоциональной связи; в условиях симптомообразования, то есть вытеснения, и при господстве механизмов бессознательного часто бывает так, что выбор объекта снова становится идентификацией, стало быть, Я перенимает свойства объекта. Примечательно, что при этих идентификациях Я копирует то нелюбимого, то любимого человека. Нам должно также броситься в глаза, что в обоих случаях идентификация является частичной, в высшей степени ограниченной, заимствуется одна-единственная черта человека-объекта.

Третьим, особенно часто встречающимся и важным случаем симптомообразования является то, что идентификация совершенно не учитывает объектное отношение к копируемому лицу. Когда, например, девушка, живущая в пансионате, получает письмо от тайного возлюбленного, которое пробуждает у нее ревность и на которое она реагирует истерическим припадком, некоторые из ее подруг, знающие об этом, перенимают этот припадок, как мы говорим, путем психического заражения. Механизм, который здесь действует, – это механизм идентификации на основе желания или возможности поместить себя в такое же положение. Другим тоже хочется иметь тайную любовную связь, и они принимают под влиянием сознания вины также и связанное с нею страдание. Было бы неправильно утверждать, что они перенимают симптом из сочувствия. Напротив, сочувствие возникает вследствие идентификации, и доказательство этого заключается в том, что подобная инфекция или имитация возникает также в условиях, когда можно предположить еще меньшую предшествовавшую симпатию между двумя людьми, чем та, что обычно бывает среди подруг по пансионату. Одно Я почувствовало в другом важную аналогию в одном пункте, в нашем примере – в одинаковой эмоциональной готовности; вслед за этим создается идентификация в этом пункте, и под влиянием патогенной ситуации эта идентификация смещается на симптом, который был продуцирован Я. Таким образом, идентификация через симптом становится признаком общности обоих Я, которая должна оставаться вытесненной.

Сведения, полученные нами из этих трех источников, мы можем свести к тому, что, во-первых, идентификация является первоначальной формой эмоциональной связи с объектом, во-вторых, она становится регрессивным путем, так сказать, благодаря интроекции объекта в Я, заменой либидинозной связи с объектом, и, в-третьих, она может возникнуть при каждой вновь воспринятой общности с человеком, не являющимся объектом сексуальных влечений.

Интроекция (от лат. intro – внутрь и лат. jacio – бросаю, кладу) – бессознательный психологический процесс, который относится к механизмам психологической защиты, когда индивид вводит в свой внутренний мир воспринимаемые им от других людей взгляды, мотивы, установки (интроекты).

Чем значительнее эта общность, тем успешнее должна быть эта частичная идентификация, и, таким образом, она должна соответствовать возникновению новой связи.

Мы уже догадываемся, что взаимная связь массовых индивидов по своей природе представляет собой одну из таких идентификаций, возникающих благодаря важной аффективной общности, и можем предположить, что эта общность заключается в характере связи с вождем. Другая догадка может нам подсказать, что мы далеки от того, чтобы исчерпать проблему идентификации, что мы имеем дело с процессом, который психология называет «вчувствованием» и который больше всего задействован в понимании нами чуждости Я у других людей. Но мы хотим ограничиться здесь ближайшими аффективными последствиями идентификации, а также оставить в стороне ее значение для нашей интеллектуальной жизни.

Психоаналитическое исследование, которое иногда обращалось уже и к более трудным проблемам психозов, смогло показать нам идентификацию также и в некоторых других случаях, которые не сразу доступны нашему пониманию. Два таких случая я подробно разберу в качестве материала для наших последующих рассуждений.

В целом ряде случаев мужская гомосексуальность имеет следующее происхождение: молодой человек чрезвычайно долго и интенсивно был фиксирован на своей матери в значении эдипова комплекса. Наконец, после завершения пубертата, наступает пора заменить мать на другой сексуальный объект. И тут происходит внезапная перемена: юноша не покидает свою мать, а с нею идентифицируется, он в нее превращается и теперь ищет объекты, которые могут ему заменить его Я, и он сможет любить и оберегать их так, как это делала с ним его мать. Этот процесс встречается часто, его можно подтвердить множеством примеров, и, разумеется, он совершенно не связан с какими бы то ни было предположениями, которые делаются относительно органических движущих сил и мотивов этой внезапной метаморфозы. В этой идентификации обращает на себя внимание ее обширность; она изменяет Я в крайне важной части, в сексуальном характере, по образцу прежнего объекта. При этом от самого объекта человек отказывается; полностью или только в том смысле, что он сохраняется в бессознательном, – этот вопрос не является здесь предметом нашего обсуждения. Идентификация с отвергнутым или утраченным объектом с целью его замены, интроекция этого объекта в Я, разумеется, уже не является для нас чем-то новым. Такой процесс можно иногда непосредственно наблюдать у маленького ребенка. Недавно в «Международном журнале психоанализа» было опубликовано такое наблюдение: ребенок, чувствовавший себя несчастным из-за потери котенка, бойко заявил, что он теперь сам котенок; соответственно этому он стал ползать на четвереньках, не хотел есть за столом и т. д.

Другой пример такой интроекции объекта дал нам анализ меланхолии, нарушения, к числу самых явных поводов которого относят реальную или аффективную утрату любимого объекта. Главной особенностью этих случаев является жестокое самоунижение Я вместе с беспощадной самокритикой и горькими самообвинениями. Анализы показали, что эта оценка и эти упреки, в сущности, относятся к объекту и являются местью ему со стороны Я. Тень объекта упала на Я, – так было сказано мной в другом месте. Интроекция объекта проявляется здесь с несомненной отчетливостью.

Однако эти меланхолии демонстрируют нам и нечто иное, что может быть важным для наших последующих рассуждений. Они показывают нам Я разделенным, распавшимся на две части, одна из которых свирепствует против другой. Эта другая часть изменена вследствие интроекции, она включает в себя утраченный объект. Но и та часть, которая ведет себя так жестоко, не является для нас незнакомой. Она включает совесть, критическую инстанцию в Я, которая и в обычные времена критически противопоставляла себя Я, разве что никогда не делала этого так безжалостно и несправедливо. Мы уже раньше имели повод сделать предположение, что в нашем Я развивается такая инстанция, которая может отделиться от остального Я и вступить с ним в конфликт. Мы назвали ее «Я-идеал» и приписали ей функции самонаблюдения, моральной совести, цензуры сновидения и главную роль в вытеснении. Мы сказали, что она является наследницей первоначального нарцизма, в котором детское Я удовлетворяло само себя. Постепенно из влияний окружения она восприняла требования, которые та предъявляет Я и которые Я не всегда может выполнить, и поэтому человек, если он не может быть сам доволен своим Я, все же имеет возможность находить свое удовлетворение в отмежевавшемся от Я Я-идеале. Далее мы установили, что в бреде наблюдения становится очевидным распад этой инстанции и при этом выявляется ее происхождение из влияния авторитетов, прежде всего родителей. Но мы не забыли указать, что степень отдаления этого Я-идеала от актуального Я у отдельного индивида очень варьируется и что у многих эта дифференциация внутри Я не простирается дальше, чем у ребенка.

Но прежде чем мы сможем использовать этот материал для понимания либидинозной организации массы, мы должны принять во внимание другие взаимоотношения между объектом и Я.

Влюбленность и гипноз

Даже в своих причудах словоупотребление остается верным какой-либо действительности. Хотя «любовью» в нем называются очень разные эмоциональные отношения, которые также и мы теоретически объединяем словом «любовь», но потом в нем опять возникает сомнение, является ли эта любовь настоящей, подлинной, истинной, и указывается на целую градацию возможностей в рамках феноменов любви. Нам также будет нетрудно выявить путем наблюдения.

В ряде случаев влюбленность – это не что иное, как объектный катексис со стороны сексуальных влечений с целью непосредственного сексуального удовлетворения, который с достижением этой цели угасает; это то, что называют вульгарной, чувственной любовью. Но, как известно, либидинозная ситуация редко бывает такой простой. Уверенность, с которой можно было рассчитывать на новое пробуждение только что угасшей потребности, должна, наверное, быть ближайшим мотивом к тому, чтобы катектировать сексуальный объект в течение долгого времени, «любить» его также в промежутки времени, свободные от вожделения.

Из весьма удивительной истории развития любовной жизни человека добавляется другой момент. В первой фазе, завершающейся, как правило, уже к пяти годам, ребенок находит в одном из родителей первый объект любви, на котором объединяются все его требующие удовлетворения сексуальные влечения. Наступающее затем вытеснение вынуждает отказ от большинства этих детских сексуальных целей и оставляет после себя глубокое изменение отношения к родителям. Ребенок и дальше остается связан с родителями, но влечениями, которые следует назвать «заторможенными по отношению к цели». Чувства, которые он отныне испытывает к этим любимым людям, называются «нежными». Известно, что в бессознательном сохраняются более или менее интенсивные прежние «чувственные» стремления, а потому первоначальный полноводный поток продолжает существовать и дальше.

С наступлением пубертата, как известно, появляются новые, весьма интенсивные стремления, направленные на непосредственные сексуальные цели. В неблагоприятных случаях они в виде чувственного потока остаются отделены от устойчивых «нежных» эмоциональных направлений. Тогда мы имеем перед собой картину, обе стороны которой так охотно идеализируются известными литературными направлениями. Мужчина проявляет романтические наклонности в отношении глубокоуважаемых женщин, которые, однако, не побуждают его к любовному общению, и он обнаруживает потенцию только с другими женщинами, которых не «любит», не уважает или даже презирает. Между тем подрастающему юноше чаще удается известная степень синтеза платонической, небесной любви и любви земной, чувственной, и его отношение к сексуальному объекту характеризуется взаимодействием незаторможенных влечений и влечений, заторможенных по отношению к цели. По вкладу целезаторможенных нежных влечений можно судить о силе влюбленности в противоположность чисто чувственному вожделению.

В рамках этой влюбленности нам с самого начала бросается в глаза феномен сексуальной переоценки, тот факт, что любимый объект пользуется достаточной свободой от критики, что все его качества оцениваются выше, чем качества нелюбимых людей или его самого в то время, когда его не любили. При более или менее действенном подавлении или оттеснении на задний план чувственных стремлений возникает иллюзия, что за его душевные достоинства объект любят также и чувственно, тогда как на самом деле, возможно, наоборот, как раз чувственное удовлетворение и наделило его этими достоинствами.

Стремлением, которое здесь искажает суждение, является идеализация. Тем самым, однако, нам облегчается ориентировка; мы видим, что с объектом обращаются так, как с собственным Я, что, стало быть, при влюбленности бо́льшая часть нарциссического либидо изливается на объект. В некоторых формах любовного выбора становится даже очевидным, что объект служит тому, чтобы заменить свой собственный недостижимый Я-идеал. Его любят за совершенства, к которым человек стремился для собственного Я и которые ему хочется теперь приобрести этим окольным путем для удовлетворения своего нарцизма.

Если сексуальная переоценка и влюбленность еще более возрастают, то толкование этой картины становится еще более очевидным. Стремления, требующие непосредственного сексуального удовлетворения, теперь могут быть полностью оттеснены, как это, к примеру, обычно бывает при мечтательной любви юноши; Я становится все более непритязательным, скромным, объект – все более замечательным, ценным; в конце концов он овладевает общим себялюбием Я, а потому самопожертвование этого Я становится естественным следствием. Объект, так сказать, истощил Я. Черты покорности, ограничение нарцизма, причинение себе вреда имеют место во всех случаях влюбленности; в крайнем случае они только усиливаются и вследствие отступления на задний план чувственных притязаний остаются единственно господствующими.

Особенно легко это происходит в случае несчастной, недостижимой любви, поскольку всякий раз при сексуальном удовлетворении сексуальная переоценка снижается. Одновременно с этой «преданностью» Я объекту, которая уже ничем не отличается от сублимированной преданности абстрактной идее, полностью перестают выполняться функции, отведенные Я-идеалу.

Сублимация – переключение психической энергии из одного состояния в другое; процесс, в ходе которого инстинктивные энергии переключаются в неинстинктивные формы поведения. Этим понятием З. Фрейд объяснял те типы человеческой активности, которые не имеют видимой связи с сексуальностью, но явлены сексуальным влечением: «Сексуальное влечение обеспечивает труд огромной массой энергии; это происходит в силу присущей ему способности изменять свою цель, не ослабляя напора. Эта способность менять первоначальную сексуальную цель на другую, несексуальную, но психологически ей близкую, называется сублимацией».

Критика, осуществляемая этой инстанцией, умолкает; все, что делает и чего требует объект, является правильным и безупречным. Во всем, что делается во благо объекта, совесть не находит для себя применения; в любовном ослеплении человек, не раскаиваясь, становится преступником. Всю ситуацию без остатка можно охватить формулой: объект занял место Я-идеала.

Теперь легко описать отличие идентификации от влюбленности в ее высших проявлениях, которые называют ослеплением, любовной подчиненностью. В первом случае Я обогатилось свойствами объекта, «интро-ецировало» его, по выражению Ференци [1909]; во втором случае оно обеднело, уступило себя объекту, поставило его на место своей важнейшей составной части. Между тем при ближайшем рассмотрении можно заметить, что подобное изображение ложно указывает на противоречия, которые не существуют. С экономической точки зрения речь не идет об обеднении или обогащении; также и крайнюю влюбленность можно описать так, что Я интроецировало объект. Возможно, другое разграничение скорее ухватит существенное. В случае идентификации объект либо утрачен, либо отвергнут; затем он снова воссоздается в Я, причем частично изменяется по образцу утраченного объекта. В другом же случае объект сохраняется и как таковой гиперкатектируется со стороны и за счет Я. Но и против этого возникает сомнение. Разве установлено, что идентификация предполагает отказ от объектного катексиса, разве не может быть идентификации при сохраненном объекте? И, прежде чем пуститься в обсуждение этого щекотливого вопроса, у нас уже может забрезжить мысль, что сущность этого положения вещей включает в себя другую альтернативу, а именно: на чье место становится объект – на место Я или на место Я-идеала.

От влюбленности, очевидно, недалеко до гипноза. Соответствие того и другого очевидно: то же смиренное подчинение, уступчивость, отсутствие критики в отношении гипнотизера, что и в отношении объекта любви. То же отсутствие личной инициативы; нет сомнения в том, что гипнотизер занял место Я-идеала.

Чувство любви, влюбленность были не чужды Фрейду. То чувство, которое он испытал при первой встрече с будущей женой, потрясло его, ведь до этого он только доверял холодному, критичному рассудку, не подверженному каким-либо лишним эмоциям. Помимо возвышенных переживаний период влюбленности для Фрейда обернулся вынужденными долгими разлуками, мучительными размышлениями о будущем, в первую очередь в связи со своей финансовой состоятельностью и, как он признавался, нервозностью и напряженностью, сродни тому, что испытывают юноши на почве томительных ожиданий интимных отношений. Будучи абсолютно честным перед собой и другими, Фрейд как исследователь тайн психики не мог не использовать свой личный опыт для объяснения этого загадочного феномена души – влюбленности. Сравнение Фрейдом влюбленности с эффектом гипноза в какой-то мере перекликается с некоторыми нейробиологическими попытками сравнить состояние любви с психотическим состоянием на том основании, что в обоих случаях вовлечена дофаминовая система мозга. Но несмотря на пополняющееся знание об анатомии и химии влюбленности, данный феномен по-прежнему остается неразгаданным.

При гипнозе все соотношения являются лишь более отчетливыми и интенсивными, и поэтому было бы целесообразнее объяснять влюбленность через гипноз, а не наоборот. Гипнотизер представляет собой единственный объект; помимо него никто другой не принимается во внимание. Тот факт, что Я словно во сне переживает все, что он требует и утверждает, напоминает нам, что среди функций Я-идеала мы упустили осуществление проверки реальности. Неудивительно, что Я считает восприятие реальным, если психическая инстанция, которой поручена задача проверки реальности, за эту реальность вступается. Полное отсутствие стремлений с незаторможенными сексуальными целями во многом содействует крайней чистоте проявлений. Гипнотическое отношение представляет собой неограниченное отречение от себя влюбленного человека при исключении сексуального удовлетворения, тогда как при влюбленности оно лишь на время откладывается и остается на заднем плане как более поздняя целевая возможность.

Но, с другой стороны, мы можем также сказать, что гипнотическое отношение представляет собой – если позволительно такое выражение – массовое образование из двух людей. Гипноз не является хорошим объектом для сравнения с массовым образованием, поскольку он скорее идентичен ему. Из сложной структуры массы он изолирует один элемент – отношение массового индивида к вождю. Этим ограничением численности гипноз отличается от массового образования, а отсутствием непосредственно сексуальных стремлений – от влюбленности. Тем самым он находится посредине между ними.

Любопытно увидеть, что именно целезаторможенные сексуальные стремления создают столь прочные связи между людьми. Но это легко понять из того факта, что они не способны к полному удовлетворению, тогда как незаторможенные сексуальные стремления каждый раз при достижении сексуальной цели чрезвычайно ослабевают. Чувственной любви уготовано угасать при удовлетворении; чтобы суметь сохраниться, она с самого начала должна быть разбавлена чисто нежными, то есть целезаторможенными, компонентами или претерпеть подобную трансформацию.

Гипноз легко разрешил бы нам загадку либидинозной конституции, если бы сам не содержал черт, которые не поддаются предыдущему рациональному объяснению, таких как влюбленность при исключении непосредственно сексуальных стремлений. В нем еще многое следует признать непонятным, мистическим. Он содержит примесь парализованности, вытекающей из отношения могущественного человека к слабому, беспомощному, что в чем-то сродни гипнозу, порожденному испугом, у животных. То, как он вызывается, его отношение к сну непонятно, а загадочный выбор пригодных для гипноза людей, в то время как другие ему совершенно не поддаются, указывает на еще один неизвестный момент, который в нем осуществляется и, возможно, как раз и обеспечивает чистоту либидинозных установок. Заслуживает внимания и то, что моральная совесть загипнотизированного человека нередко оказывает сопротивление даже при полной суггестивной покорности в остальном. Но это может быть обусловлено тем, что при гипнозе в том виде, как он чаще всего производится, может сохраняться знание о том, что это всего лишь игра, ненастоящее воспроизведение другой, гораздо более важной жизненной ситуации.

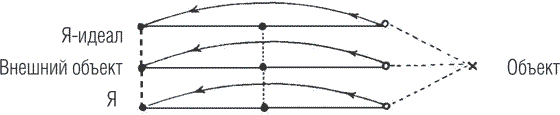

Однако предыдущими рассуждениями мы полностью подготовлены к тому, чтобы представить формулу либидинозной конституции массы. Во всяком случае, такой массы, какую мы до сих пор рассматривали, которая, стало быть, имеет вождя и не могла благодаря слишком большой «организованности» вторично приобрести качества индивида. Такая первичная масса представляет собой множество индивидов, поставивших один и тот же объект на место своего Я-идеала и вследствие этого идентифицировавшихся друг с другом в своем Я. Это отношение можно изобразить графически:

Стадное влечение

Мы лишь короткое время порадуемся иллюзии, что с помощью этой формулы решили загадку массы. Вскоре нас должно обеспокоить напоминание, что, в сущности, мы сослались на загадку гипноза, в которой еще многое осталось неразрешенным. И тут новое возражение указывает нам дальнейший путь.

Мы вправе сказать себе, что обширных аффективных связей, которые мы выявляем в массе, вполне достаточно для того, чтобы объяснить некоторые из ее особенностей – недостаток самостоятельности и инициативы у отдельного человека, однородность его реакций с реакциями всех остальных, его понижение, так сказать, до уровня массового индивида. Но масса, если мы будем ее рассматривать как единое целое, обнаруживает нечто большее; признаки ослабления интеллектуальной деятельности, аффективной несдержанности, неспособность проявлять умеренность и неспособность отсрочки действий, склонность переходить все границы дозволенного в проявлении чувств и склонность к их полному отводу в действии – все это и многое подобное, что так впечатляюще изображено Ле Боном, в результате дает несомненную картину регрессии душевной деятельности на более раннюю ступень, которая не вызывает у нас удивления, когда мы обнаруживаем ее у дикарей и детей. Такая регрессия особенно характерна для обычной массы, тогда как у высокоорганизованных, искусственных масс она, как мы слышали, может быть в значительной степени сдержана.

Таким образом, у нас создается впечатление, что мы имеем дело с состоянием, в котором отдельное эмоциональное побуждение и личный интеллектуальный акт индивида слишком слабы, чтобы проявиться самостоятельно, и должны непременно дожидаться подкрепления в виде однородного повторения со стороны других людей. Вспомним о том, сколько этих феноменов зависимости относится к нормальной конституции человеческого общества, как мало в нем можно найти оригинальности и личного мужества, насколько каждый отдельный человек находится во власти установок массовой души, которые дают о себе знать в расовых особенностях, сословных предрассудках, общественном мнении и тому подобном. Загадка суггестивного влияния для нас усложняется, если признать, что такое влияние оказывает не только вождь, но и каждый отдельный человек на другого, и мы делаем себе упрек в том, что односторонне выпятили отношение к вождю и неподобающим образом отодвинули на второй план другой фактор – фактор взаимного внушения.

Призвав таким образом к скромности, мы будем склонны прислушаться к другому голосу, который сулит нам дать объяснение на более простых основаниях. Я заимствую его из толковой книги В. Троттера о стадном влечении (1916), по поводу которой я лишь сожалею, что она не сумела полностью избежать антипатий, вызванных последней великой войной.