Книга: Берлинский боксерский клуб

Назад: Какой Макс – настоящий?

Дальше: Юношеское первенство Берлина по боксу 1937 года

Прощай, Кроха

Через неделю после окончания Олимпиады в витрины ресторанов и лавок вернулись таблички «Евреям вход запрещен», на газетных прилавках снова появился «Штурмовик» и другие оголтелые пропагандистские издания.

Я по-прежнему много и упорно тренировался, но каждый день выкраивал время на рисование. Обычно я садился за стол поздно вечером, покончив с делами и домашним заданием, и при свете свечи рисовал до тех пор, пока пальцы сами собой не разжимались от усталости.

Как-то раз у меня закончились черные чернила, и я зашел купить их в магазин герра Грюнберга, где не был уже несколько месяцев. Магазин было не узнать. Полки, когда-то ломившиеся от товара, опустели и покрылись пылью, из всего разнообразия товаров остались лишь несколько разновидностей блокнотов, немного кисточек и перьев.

Герр Грюнберг понуро сидел за прилавком и читал книгу на древнееврейском языке. Возле него на прилавке стояла корзина зеленых яблок и большая деревянная миска с куриными яйцами с коричневой скорлупой. В прежние времена герр Грюнберг вскакивал навстречу каждому покупателю, а меня, похоже, вовсе не заметил.

– Герр Грюнберг? – осторожно позвал я.

Он оторвался от книги и посмотрел в мою сторону рассеянным, остановившимся взглядом. Только наконец узнав меня, он посветлел лицом и медленно поднялся на ноги.

– Guten Morgen, Карл. Очень рад тебя видеть, – сказал он, пожимая мне руку. Его рука была холодной и слабой. – Давно я тебя не видал. Как дела у твоих родителей?

– У них все в порядке.

– Это хорошо. Передай им от меня привет.

– Обязательно передам.

– Ты рисования не бросил?

– Нет.

– Все еще хочешь стать карикатуристом?

– Да.

– Хорошо. Чем больше будет веселых картинок, тем лучше. А я что могу тебе предложить?

– Я хотел купить черных чернил.

– Тебе повезло. Чернила – из того немногого, что у меня еще осталось.

Он вышел из-за прилавка и подошел к ближайшей полке. Раньше она была уставлена плотными рядами бутылочек самых разных размеров и цветов. Сейчас на ней оставались два жалких пузырька.

– Тебе сколько нужно?

На самом деле я планировал купить несколько пузырьков, но мне вдруг стало совестно забирать у герра Грюнберга последнее.

– Вообще-то два. Но тогда у вас ни одного не останется.

– Не говори ерунду. Для того они тут и стоят, чтобы их купили.

– А вы сможете достать еще?

– Кто знает? – Он пожал плечами. – Из-за новых законов прежние поставщики не могут вести дела с евреями. Кое-что пока удается доставать, в основном через еврейские фирмы, но ведь и у них сейчас большие проблемы с поставками.

Он отнес пузырьки на прилавок и положил в маленький бумажный пакет. Я протянул ему деньги.

– Не хочешь купить яблоко? Или несколько яичек? Они свежие, только-только из деревни, от моего двоюродного брата.

Я видел, как износился его пиджак. С какой плохо скрываемой надеждой смотрели на меня его потускневшие, слезящиеся глаза.

– Да-да. Дайте мне, пожалуйста, одно яблоко.

– А еще одно для сестренки? Я же не дорого прошу – пфенниг за штуку.

Не то чтобы у меня были лишние деньги, но герру Грюнбергу этот второй пфенниг был явно нужнее, чем мне.

– Хорошо, возьму два, – сказал я и выбрал второе яблоко.

Обстановка магазина напомнила мне о Грете и том, как мы с ней здесь целовались. Я носил с собой в кармане подаренную ею подвеску в виде клевера и по-прежнему надеялся, что рано или поздно мы с ней будем вместе. Я хотел было спросить у герра Грюнберга, не заходила ли к нему Грета, но делать этого не стал. Он был так глубоко погружен в себя и настолько отрешен от происходящего вокруг, что, даже если бы она побывала в магазине, он бы этого, скорее всего, не запомнил.

Я уже собрался идти, когда герр Грюнберг положил руки мне на голову и с закрытыми глазами негромко пропел короткую молитву на древнееврейском. Сначала мне было неловко, но непонятные слова и простая мелодия подействовали на меня успокаивающе. У самого герра Грюнберга постепенно разгладились морщины на лбу, на губах заиграла улыбка, как будто слова молитвы несли ему утешение и даже, возможно, придавали сил.

Закончив, он открыл глаза и сказал:

– Это была Тфилат ха-Дерех, Дорожная молитва. Будь осторожнее на улице, Карл.

В галере, когда я туда вернулся, царила непривычная тишина. Обычно я уже с порога нашего тесного жилища знал не только, кто сейчас дома, но и кто чем занимается. Я позвал, но никто не ответил. Мне нужно было в туалет, который был у нас совмещен с ванной, но дверь туда оказалась заперта изнутри. Я постучал. Тишина. Тогда я постучал еще, погромче.

– Эй, кто там? – крикнул я.

– Я, Карл. Я принимаю ванну, – наконец ответила мне мама.

– Ты себя хорошо чувствуешь?

– Да, прекрасно.

Судя по голосу, это было не совсем так. Он казался усталым и неуверенным и словно бы доносился издалека. Я еще подождал под дверью, но, сколько ни прислушивался, расслышал только тихий всплеск – это мама пошевелилась в ванне.

С мыслью о том, что минут через десять надо будет постучаться еще раз, я направился к себе в подвал. Но за простынями-занавесками кто-то заплаканно шмыгнул носом.

– Хильди?

– Уходи.

– Я принес тебе яблоко.

– Не нужно мне яблока.

– Что-то случилось?

– Я сказала – уходи! Не хочу никого видеть.

Я заглянул за занавеску: Хильди растянулась на кровати, лицом в подушку. Рядом лежал раскрытый дневник. Услышав, что я не ушел, она поднялась на локте, захлопнула дневник и недобро посмотрела на меня сквозь очки.

– Я же сказала – уходи! Можно мне хоть иногда побыть одной?

– С мамой все в порядке?

– А сам как думаешь? Когда последний раз с ней все было в порядке?

– Ее что-то расстроило?

– Не знаю. Когда я пришла, она уже была в ванной. А теперь, пожалуйста, иди.

Тут я обратил внимание, что в комнате у Хильди отчетливо пахнет тухлыми яйцами, и осмотрелся по сторонам. На полу у кровати лежало ее пальто, обильно вымазанное липкой желтоватой жижей.

– Что с твоим пальто?

– Меня расстреляли в тире.

– В каком еще тире?

– Мальчишки из гитлерюгенда поджидали нас после уроков. Когда мы вышли из школы, они стали кидать в нас тухлые яйца и кричать, что, кто первый попадет в жидовку, тот выиграл.

– А что учителя?

– Они больше нашего напугались. Сказали только, чтобы мы бежали быстрее и берегли головы.

– Это ужасно, Кроха.

– Что «ужасно»? Да ты вообще не знаешь, каково это – когда всем сразу видно, что ты еврей.

– Мне тоже непросто приходится.

– Ты – другое дело. Тебя от немца не отличишь. А у меня нос, волосы, кожа – все еврейское!

– Ладно, детка, не все так плохо. Давай лучше я почитаю тебе про Кроху и Воробья. Ты же любишь. «Сдается мне, нас ждут приключения…» – начал я с надеждой, что она подхватит боевой клич.

– Тебе самому эти Кроха и Воробей еще не надоели? Это же для малышей. А мне, Карл, уже одиннадцать. Я уже, чтобы ты знал, не малыш. Но почему-то никто из вас этого не замечает.

Она была совершенно права. За последние несколько месяцев Хильди из маленького ребенка незаметно превратилась в почти что подростка. Щеки у нее опали, ноги и руки стали длинными и худыми, как у меня. Еще немного, и в ее детском облике начнут проступать женские черты.

– Я замечаю, – соврал я, сел рядом и тронул ее за плечо.

Она раздраженно отдернулась.

– Не ври. Ты ничего не замечаешь, кроме себя самого и своего дурацкого бокса.

– Это неправда…

– Помнишь, что за день был вчера?

– Вчера была среда. Какое отношение это имеет…

– Вчера был мой день рожденья.

У меня сжалось сердце. Как же мы могли забыть? Меня разобрала злость на себя самого и еще сильнее – на родителей. Так нельзя. Она же ребенок.

– Ой, Кроха, прости.

– Ничего, ничего.

– Давай устроим праздник…

– Не нужны мне ваши дурацкие праздники.

– Но Хильди…

– Мне вообще ничего не нужно. Только побыть в одиночестве. А здесь это невозможно.

– Если хочешь, можешь спуститься в подвал. Там ты будешь одна.

– Я не хочу в подвал, не хочу в идиотский закуток из простыней. Хочу жить в нашей старой квартире. И чтобы всё снова стало как раньше.

Она заплакала.

– Хильди, перестань, все в порядке…

Она вскочила с кровати.

– Ничего не в порядке. Карл! Я это отлично понимаю. И ты тоже понимаешь. И мама, и папа. Все это понимают.

Она бросилась прочь из комнаты и дальше, к входной двери.

– Хильди, постой! – крикнул я и побежал за ней.

Но было поздно: когда я выскочил на улицу, ее уже и след простыл.

Я вернулся в комнату Хильди. На столике у кровати, как и раньше, сидел Герр Морковка, но почти все остальные игрушки и детские штучки, наполнявшие ее прежнюю комнату, куда-то подевались. В этой комнате вообще было мало вещей, по которым можно было судить о ее обитателе. Я сел на кровать и, понимая, что делать этого, в общем-то, не стоит, раскрыл дневник. Его заполняли короткие стихотворения и мысли о жизни нашей семьи. Все вместе они складывались в рассказ о грусти и одиночестве, которые все сильнее одолевали Хильди. Одной из последних записей было стихотворение:

Лысая

Их мама звала «шоколадные кольца».

Теперь же они – звенья ржавой цепи:

Ужасные, бурые, тёмные, колются.

А быть бы прямыми им, светлыми быть бы,

То не за что было б меня ненавидеть.

Вот если их напрочь отрезать совсем,

Стать даже страшнее, чем думают все,

Тогда меня, может, оставят в покое,

Я буду невидимой, буду собою.

Я закрыл дневник и бережно положил его обратно на кровать. До сих пор я даже приблизительно не догадывался, с какой непроходящей болью живет Хильди, как отвратительна самой себе она бывает. А еще меня поразило, какие зрелые и выразительные вещи она сочиняет. Сразу понятно, что пишет не маленький ребенок, а юный, по-настоящему талантливый автор. Кроху с Воробьем она, без всякого сомнения, давно переросла. В тот раз я впервые заметил, что с ее книжных полок куда-то подевалась коллекция комиксов с приключениями любимых героев. Но не могла же она в самом деле взять и выбросить их. Я проверил все ящики комода – там комиксов тоже не было. Только заглянув под кровать, я обнаружил их спрятанными под старыми свитерами и облегченно вздохнул: значит, в нынешней Хильди все-таки остается что-то от той, прежней маленькой девочки.

Я уложил свитера обратно на комиксы, подобрал с пола ее шерстяное пальто и отнес на нашу импровизированную кухню. Я долго тер его щеткой, которую то и дело споласкивал в ведре с водой. Яйца отчищались плохо, потому что часть жижи успела глубоко впитаться в шерстяную ткань и там, в ее толще, засохнуть. Управившись, как мог, я отнес пальто в комнату Хильди и положил на кровать.

Потом я подошел к ванной и постучал.

– Мама? Мама, у тебя все в порядке?

– Да, Карл, – еле слышно ответила она.

Я хотел рассказать маме про Хильди, но, судя по голосу, ей и так было не по себе. Мой рассказ мог окончательно выбить ее из колеи, поэтому я молча спустился к себе в подвал, по-прежнему злой на себя и на родителей.

В подвале я, стащив с себя рубашку, начал делать приседания и приседал до тех пор, пока не заболел пресс. Тогда я перешел к отжиманиям. Не знаю, сколько отжиманий я сделал. Я продолжал отжиматься, даже невзирая на то, что мышцы рук, плеч и груди дрожали от напряжения. Но потом онемевшие от боли руки подогнулись, я растянулся на полу и, совершенно измотанный, какое-то время лежал, прижавшись щекой к прохладным доскам пола.

Потом, собравшись с силами, я поднялся на ноги и посмотрелся в зеркало, которое собственноручно повесил на стенку возле кровати. Глядя на себя в зеркале, я впервые осознал, как сильно мое телосложение изменилось за последние несколько лет. Плечи стали шире и округлее, рельефные бицепсы и предплечья украсил узор вздутых вен, грудь и живот, словно панцирем, прикрывал не слишком толстый, но прочный слой мускулов. Глаза, смотревшие раньше загнанно и испуганно, выражали теперь непреклонную решимость. Даже прыщи прошли без следа. Но несмотря на избыток физической силы, я еще никогда не ощущал себя таким беспомощным от того, что не мог высушить слезы моей сестры.

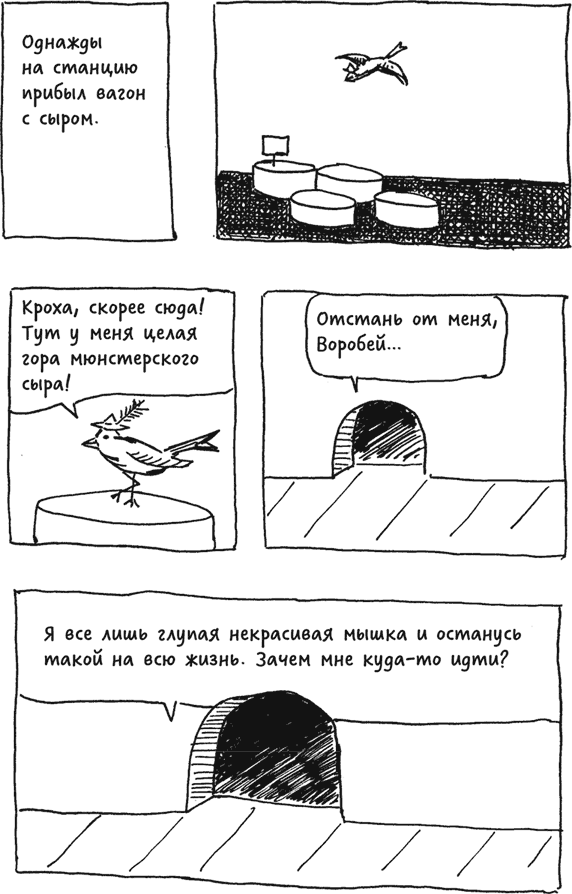

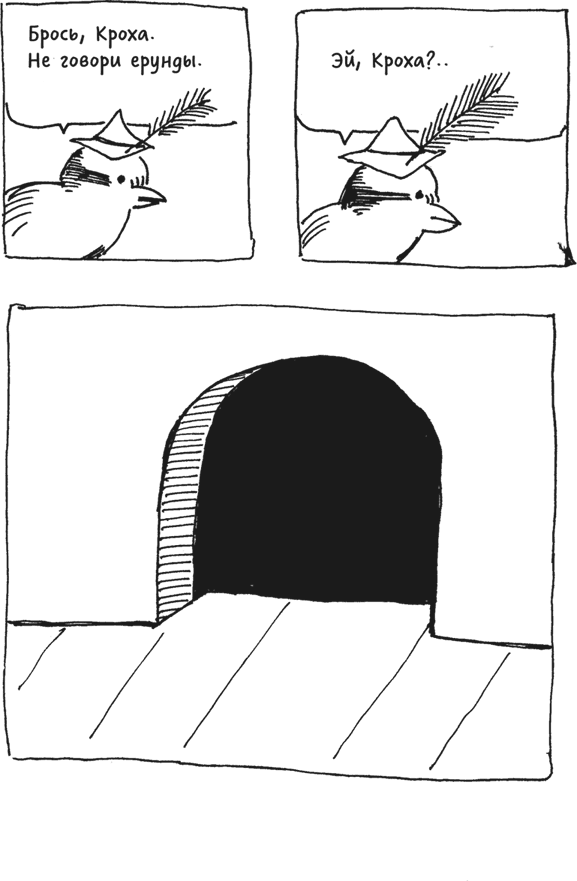

Тем вечером я открыл пузырек купленных у герра Грюнберга чернил и попытался нарисовать историю про Кроху и Воробья, которая хоть немного порадовала бы Хильди. Но какие бы сюжеты я ни придумывал, все казались мне глупыми, избитыми и несмешными. Сколько бы ни брался за перо, каждый раз выходила никому уже больше не нужная ерунда.