Ольга Мареичева

Жарким августом

Отсюда все дворы как на ладони.

Этот, например. Маленький, наполовину заваленный всяким хламом, но сейчас, когда всюду зелень и листья, даже уютный.

Кусты почти скрывают домик: серая, почти плоская крыша, синие ставни, крашеное крылечко. Окна в позапрошлом году заменили на пластиковые, теперь они настойчиво требуют покрасить и стены.

Хозяин не спешит. Вечерами он сидит на крыльце, курит и пьет пиво. Иногда к нему прибегает дворняга – лохматая, бородатая и глупая. Он достает видавшую виды эмалированную миску, выливает в нее вторую банку с пивом и дворняга, шумно фыркая, лакает.

В прошлом году на крыльцо то и дело выбегала хозяйка – грузная, в цветастом платье или халате, – и принималась кричать: сам пьешь, еще и пса спаиваешь. В этом ее что-то не видно. Пивом собаку хозяин поит редко, хотя она исправно прибегает и виляет хвостом: не поделишься? Треплет по мохнатой голове, иногда плещет в миску чуть-чуть, но чаще просто гладит.

Он и сам пива пьет меньше. А курит много, раньше столько не курил.

Следующий двор – уже настоящий сад: четыре яблони, качели и столик с двумя скамейками. Иногда здешние жильцы тут ужинают. Ужинали. Год назад прямо за ними – там раньше был пустырь с травой, кустами и борщевиком в человеческий рост, – начали строить новые дома. Хорошенькие, чистые, в два этажа, с огромными окнами и балконами, на которых тоже можно ужинать, пить чай или пиво.

Их еще даже не достроили до конца, но в той половине, которую закончили, кто-то уже ночевал, отмывал новое жилье, вешал занавески. И на балконах толпились – курили, устраивались поудобнее, расставляли столики и крепили к перилам цветочные ящики.

Домики потускнели и съежились, но еще жили. А вот сзади все уже рушилось.

Старая пятиэтажка, которая долгие годы высилась над всеми этими домами-садами-сараями лишилась дальней стены, бесстыдно выставив наружу все оголенные перегородки, остатки обоев, пола, даже какую-то оставшуюся мебель. Постепенно, кусочек за кусочком, она теряла и их. Целыми днями шумело, грохотало, сыпалось и рушилось.

Но ее стена пока держалась. Даже трещин не было. И Мара держалась – что еще оставалось делать?

Голова у нее была огромная и круглая. Прическа – гладкая: короткие волосы, челочка. Никаких отдельных прядей, будто шапку надела. Маленькое платье-треугольник, из-под него виднелись ножки в полосатых чулках и смешных ботинках.

И руки смешные. Мара раскинула их, словно стараясь обнять все, что видела. Они были не так велики как лицо, но больше ног. Ладони ей нарисовали серыми, а растопыренные пальцы походили на грибы, тоненькие грибочки с круглыми шляпками. Впрочем, с художников сталось бы именно грибы нарисовать.

– Улыбочка у нее… – покачал головой приятель художников, когда они, гордые и перемазанные, продемонстрировали свою работу.

Мара улыбнулась еще шире. Ей нравилось улыбаться.

– Ага, на все тридцать два… – кивнул парень.

– На все сорок четыре, – поправила его девушка, – сама вырисовывала.

На самом деле зубов было сорок три, художница ошиблась. Но Мара все равно радовалась. Лицо у нее, в отличие от рук, было оранжевым, глаза – фиолетовыми, поэтому сначала фиолетовым казалось все вокруг, только потом она научилась различать другие краски. О губах художники долго спорили, наконец, сделали их лиловыми, а по контуру еще и обвели черным.

А зубы нарисовали белыми, хотя и мелковатыми. Зато много.

– На вашем месте, – покосился приятель в сторону садов и домиков, – я б отсюда валил.

– Ну и вали, – беззаботно отозвалась девушка, – вытаскивая из рюкзака термос и пакет с булочками, – не держим.

– Мне-то что, я на вас кивну… честно, не хотел бы я утром выйти на крылечко, а на меня смотрит такое.

– А то грязная стена лучше была! – пожал плечами парень-художник. Он растянулся на крыше небольшого строения, на которой они с подругой и топтались последние дни, вырисовывая Мару. Девушка села рядом, с пластиковым стаканом и булочкой.

– Гад ты, – ласково сказала она критику, – мы старались…

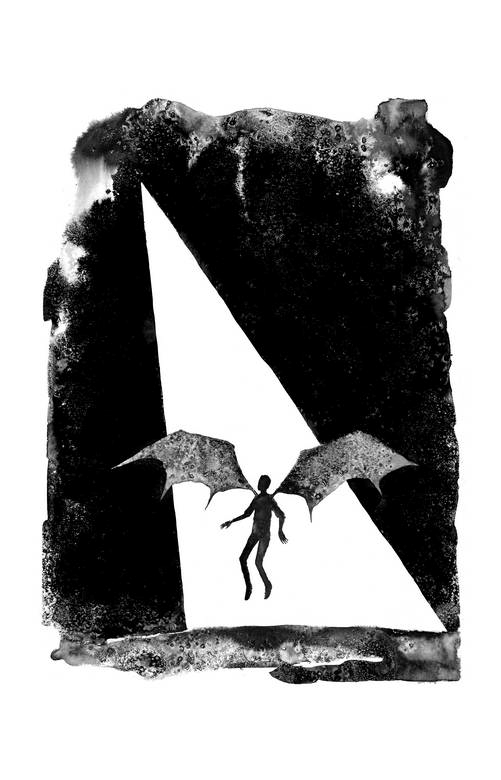

А Мара летела в едва намеченном пятнами и контурами облаков небе над настоящей крышей, где тусили художники, над покосившимися домиками, садами и всем кварталом. Ей было радостно.

В первый год ее навещали.

Жильцы не ругались, хотя хозяйка из дома где столик в саду и бурчала: «Ну и рожа». Но она тут почти и не жила – так, появлялась квартплату забрать. В дом въехала целая команда молодых девушек и парней, похожих на тех, кто рисовал Мару. Они радостно фотографировали ее на телефоны и лезли на крышу, чтобы запечатлеть себя прямо под ее улыбкой. Потом крыша провалилась, фотографировали только снизу.

Дед с пивом улыбался в ответ, иногда – особенно если не выпивал в тот день с собакой, – поднимал банку в ее сторону, словно предлагая тост. Его жена, кажется, вообще не обращала внимания на картину.

Иногда художники пробирались в дом, бродили по этажам и рассуждали, что неплохо бы тут все выкупить, устроить театр и мастерские, а внизу – кафе. Или пивную с крафтовым пивом. Маре очень хотелось развернуться и посмотреть в другую сторону, внутрь дома – но не получалось. Ничего они не выкупили и не устроили – просто перестали появляться, и все.

Приходили другие люди, их Мара не любила. Она боялась, что они разрисуют ей лицо. На небе и облаках уже появились какие-то метки.

Однажды, когда такой человек уже нацеливался баллончиком на ее щеку, она сумела клацнуть зубами. Человек дернулся, завопил и рухнул сквозь полуразваленную крышу на чердак пристройки. Кажется, ничего плохого с ним не случилось: даже спустился вниз сам и по улице сам пошел, едва прихрамывая.

– Опять кто-то на крышу лазал? – нахмурилась хозяйка домика с садом, принимая плату у жильцов и поглядывая в сторону заброшенной пятиэтажки, – вы что ли… Вы это кончайте, там же костей не соберете.

– Не, мы не рисуем, – ответил жилец, заинтересованно разглядывая Мару, – а эти уже не ходят, у них где-то возле вокзала теперь место. Что у нее с лицом?

– И так-то рожа была – прости господи, а теперь…

На крыльцо вышла молодая рыжеволосая женщина, прищурилась, вгляделась в роспись.

– Отсырела? – неуверенно произнесла она.

Мара сделала усилие и снова расплылась в улыбке. Женщина вздрогнула, пробормотала «показалось».

С того дня Мара усиленно училась держать лицо. В солнечный день она улыбалась широко и открыто, в дождливый ее улыбка становилась меланхоличной. Глазами тоже, как оказалось, можно было двигать – чуть скашивая их в сторону, она видела уже немного больше, чем раньше.

Через месяц она научилась двигать руками. Пальцы-грибы то смыкались вместе, то растопыривались. Как-то ей удалось сделать по-настоящему приветственный жест, дед с пивом, похоже, это заметил и помахал в ответ.

– Допился, – вздохнула хозяйка, – совсем спятил.

Ворча, она ушла в дом, а дед подмигнул Маре и уже привычно поднял банку с пивом. Дворняга возмущенно гавкнула.

Тем временем во втором домике окна зажигались все реже. В конце октября жильцы съехали. Соседям – хозяйке и пивному деду, – они сказали что-то вроде «удобства, сами понимаете… ну да, дешево». «Снесут тут все! – вздохнула хозяйка, – строят, строят…» Дед буркнул: «Раньше они меня вынесут!». Собака с ним согласилась.

Рыжеволосая вежливо кивала, а сама то и дело поглядывала на Мару, словно ожидая подвоха. Мара старалась улыбаться как можно безмятежнее и глядела вдаль, туда, где уже готова была площадка для новых домов, а за нею городились один на другой синие блок-контейнеры. И все же не получилось: их глаза – нарисованные фиолетовые и живые, серо-зеленые, словно вода в застоявшихся лужах, – встретились. Женщина поежилась и быстро прекратила разговор. «Поехали!» – бросила она спутнику.

Их друзья исчезли еще раньше – в гости приезжали, а жить здесь перестали уже давно. Хозяйка вздохнула и повесила на дверь висячий замок.

Зимой свет зажигали только в домике пивного деда. На улице фонари, а дальше, по левую руку, сплошь темнота. В черном небе пролетали самолеты с яркими огнями, Мара им завидовала и жалела, что художники в ее небе ничего подобного не нарисовали.

Потом пришла весна. А за ней – лето.

Блок-контейнеры, в которых жили люди в касках, переехали на другую сторону дома. Видеть их Мара больше не могла, но знала, что они – там. Дом окружили забором, теперь сюда никто не лез.

В июле обрушили почти половину, а потом работа опять застопорилась. Люди бегали возле дома, что-то обсуждали. Кажется, размышляли: не сохранить ли дом, хотя бы частично.

Приходили к пивному деду. Он упрямо качал головой. Вечером опять выпивал с дворнягой, курил и на Мару не глядел.

К этому времени она научилась разминать не только руки, но и ноги. Очень хотелось перевернуться ногами вниз, например, встать, а не летать среди облаков. Но места на стене уже не оставалось.

Однажды она все же попробовала. Нога повисла в воздухе – и в этот миг ее увидел кто-то из строителей. Ногу Мара тут же подобрала, строитель потер лоб и решил, что померещилось. Жара, усталость… Было действительно жарко.

Затишье длилось почти до августа. В начале месяца пригнали еще техники, люди засуетились еще больше, опять кто-то решил поговорить с пивным дедом. На сей раз тот был невежлив, орал так, что лицо побагровело, а потом выпил с дворнягой целых четыре банки: одну – собаке, три выдул сам.

Дом рушился. Мара вздрагивала, кусала от бессилия губы, не заботясь уже о том, как будет выглядеть картина. От ударов у нее в животе все переворачивалось… хотя, о чем она? У нее живота-то не было, одно платье. Маленькое, треугольное, зеленое в оранжевую, под цвет лица, крапинку.

И вот уже лишь одна стена, да и та не целиком, высится над руинами. И трещина – пока еще тонкая, но уже уверенная, наглая, – тянется к Маре, желая перерезать ее надвое, разорвать, разломить и саму Мару, и нарисованное небо, и весь ее мир.

Когда трещина добежит до огромной оранжевой головы, наступит боль. Когда она вопьется в глаза, Мара ослепнет. И не увидит ни новых домов, ни старых садов.

Хотелось зажмуриться, но этого делать Мара не научилась. Ей и век не нарисовали – просто глаза и ресницы-бревнышки.

Она была готова встретить последний удар – и осыпаться грудой обломков кирпичей и крошек штукатурки, – но внезапно все стихло. Строители засобирались на отдых.

Наступила последняя ночь.

Трещина, чертова трещина, то ли спала, то ли с нетерпением ждала утра, чтобы успеть рвануть вперед, перерезая Мару еще до того, как рухнет стена и погребет их обеих. Мир был все еще жарок, но понемногу остывал. Небо налилось густой синевой, в доме пивного деда сиротливо светилось окошко, затянутое вязаной занавеской. На балконе нарядного нового дома курила и смеялась компания людей, чем-то похожих на художников, или прежних обитателей дворика-сада.

Потом они угомонились. И дед лег спать, и дворняга – летом ее выпускали во двор, – улеглась на половичок и, кажется, дремала.

Завтра Мары не станет. Как уже не стало дома. Кусок стены – не в счет.

Она смотрела в темноту и думала – останется ли все это? Может и их не будет?

Вдруг все есть пока она смотрит на мир своими нарисованными глазами, а как только уйдет – уйдут и они?

Но исчезли же люди из дома с садиком, и хозяйка пивного деда, и борщевик, и пустырь. А она все равно здесь, она есть…

«Это ненадолго!» – ядовито шепнула трещина. Гадина все же не спала.

Мыслей было много, они путались, и даже в такой большой голове, как у Мары, им было тесно. Но откуда-то изнутри – да не было у нее никакого «внутри»! Она же плоская, как всякая картинка! – поднималось злое и нестерпимо яркое, то, что невозможно нарисовать, даже если делать это много старательнее, чем сделали художники, зачем-то придумавшие Мару и оставившие ее здесь. То, что родилось сейчас в ее голове, платье, заменявшем туловище, в ее глазах и руках-грибах, густело, плотнело и, наконец, родилось, вырвалось наружу из нарисованного рта с сорока тремя зубами. Рот Мары, уже не растянутый в улыбке, а округленный, распахнутый на полстены, исторг всего три слова… Мара не думала, что ей удастся заговорить, она и не пыталась ни разу, но вышло с первой же попытки.

Мара закричала:

– Я не хочу!

…Дворняга вздрогнула, подскочила и разразилась оглушительным лаем. Зажегся свет, дед что-то проворчал, открывая дверь. Собака, поджав хвост, рванула внутрь. Еще с минуту свет горел, потом опять настали темнота и тишина.

Трещина рванула вперед, но опоздала.

Руки свободны. Мара раскинула их, словно хотела обнять весь мир.

Ноги тоже. Оказалось, переворачиваться необязательно – лететь можно и в настоящем небе, не только в нарисованном. Платье трепетало, словно лист на ветру. Мара боялась, что ноги оторвутся, но они хорошо держались под платьем-треугольником. Прическа немного растрепалась и уже не смотрелась ровной шапочкой.

Мара поднялась так высоко, как могла и парила над городом. Она увидела, наконец, что было за домом, и за другими домами, и за деревьями. Город оказался куда больше, чем она думала, он светился множеством огней, а в небе – намного выше Мары, она и не знала, что небо такое большое, – ковыляла ущербная, но еще довольно упитанная луна.

Мара не была уверена, получится ли у нее встать на ноги – вдруг голова перевесит? Или платье не выдержит тяжести, сомнется? Но все прекрасно получилось, Мара твердо стояла на крохотных ножках, вертела головой и смеялась.

Пальцы у нее и правда оказались грибами, но сгибались и действовали нормально. Ботинки не жали – она сама удивилась, почему вдруг обувь может жать? Потом вспомнила, что у нее-то обувь и нога – единое целое, жать нечему, это она у людей набралась. И захохотала уже в голос.

Тут завизжала какая-то женщина – Мару угораздило опуститься как раз напротив ночного бара. Поспешно отступив, она прислонилась к стенке, притворившись рисунком.

– Ты что? – рванул к женщине (это оказалась совсем молодая девушка) спутник. Он посветил в сторону Мары телефоном и заржал.

– Кажется, – сказал он девушке, – тебе больше не наливать…

Девушка уже и сама смеялась.

– Когда нарисовать-то успели? – спросила она, – вроде не было, когда сюда шли.

– Было! – твердо сказал молодой человек.

– Не было, – заспорила девушка, – я б заметила!

– Точно было! – стоял парень на своем, – на этом самом месте и было. Я еще сказал – оба на… ну и рожа.

– Нет! Рядом с таким я бы селфи сделала.

– Да ну его… весь город черт-те чем изрисовали.

– Сейчас не выйдет, – с досадой сказала девушка, – темно… Эх.

– Щелкнешься дня через два, – пожал парень плечами, – никуда эта страхолюдина не денется.

Ему удалось ее все-таки утащить, Мара слышала, как он вызывает такси. Было и смешно и досадно – слышать про рожу доводилось не впервые, но именно сейчас она вдруг обиделась. В конце концов, и хуже рисуют. А у нее улыбка на сорок три зуба… Разве это плохо?

Летать больше не хотелось, Мара просто шла по ночным улицам. Раза два она чуть не испугала прохожих, но вовремя прислонялась к стене. Потом сообразила, что если поворачиваться к людям боком, они ничего не увидят: боков-то у нее нет.

Утро застало ее возле подходящего дома, с закрытым двором и глухими стенами. Наверное, можно было притвориться рисунком, но Маре стало боязно: вдруг опять на стене застрянет. Хотела было растянуться на асфальте, но впечататься в него было еще страшнее, чем в стену. Мара представила у себя на лице, или платье, лужу, в которой будут купаться голуби, или то, как по ней пройдутся люди, провезут помойный бак… тут она заметила дверь в подвал – запертую, разумеется, но с хорошей щелью у порога.

Труднее всего было протиснуть голову – хотя и плоская, она оказалась слишком широкой. Мара вспомнила, как люди в саду ели блины, складывая их вчетверо. Немного попыхтев, ей удалось сложить голову, а дальше пошло легче. Вскоре она уже оказалась во влажной и душной тьме подвала, где ее отдыху ничто не угрожало. На всякий случай она забилась в самый дальний – и сухой! – угол. Вдруг да подвал все же отопрут.

Гулять и летать удавалось только по ночам, но если хотелось все же полюбоваться голубым небом и солнцем, Мара устраивалась где-нибудь повыше, там, где кусок стены служил ей фоном. Иногда люди успевали ее разглядеть, фотографировались, смеялись. Она покорно изображала рисунок.

Встретила она как-то и ту девушку из бара. Девушка была опять не одна и, завидев Мару, громко завопила:

– И здесь ее нарисовали.

– Я ж тебе говорил! – авторитетно заявил парень, – мы ее видели здесь!

– А я тебе говорю, – вскипела девушка, – не здесь… Помнишь, мы допоздна засиделись… где ж мы были-то?

– Сама не помнишь! – хохотнул ее спутник.

– Во всяком случае, – огрызнулась она, – тут нет ни одной пивной. А мы тогда нагрузились знатно.

– Потому и путаешь, – стоял парень на своем, – нет там ничего! Здесь мы ее видели, по дороге!

– Мы ж из центра тогда ехали. Римас подвозил… Ничего по дороге не было.

Мара с ужасом поняла, что чуть не состроила гримасу. Парочка ей не нравилась. Спорили они долго, ни на чем не сошлись, но девушка все же сделала селфи с Марой.

– Теперь уже не спутаю, – сказала она, – и ты, надеюсь, тоже.

– Рожа у нее… – вздохнул парень.

Должно быть, какие-то слухи по городу пошли. Мара теперь старалась вообще не попадаться людям. Получалось не всегда. Похоже, на нее шла охота.

– Вот! Точно она! – кричал кто-нибудь, застав ее врасплох, – рожа рыжая, руки серые, пальцы с грибами… зубищи эти. Точно.

Приятели и приятельницы окружали крикуна, доставали телефоны, сравнивали Мару с фотографиями и спорили, спорили.

– У вокзала она была! Вот, видишь – это точно там.

– И что, замазали, что ли, уже?

– Там ремонт – могли и замазать.

– А в центре? Там двор уже отремонтирован…

– Ага, а на свежей стенке – такая красота… Замазали, конечно.

На одних фотографиях Мара сидела, на других – стояла или висела в воздухе, болтая ногами. Менялось и ее лицо. Закрывать глаза она так и не научилась, веки не отросли, но зато оказалось, что глаза могут путешествовать по лицу, съезжать на самый край, скашиваться, меняя этим настроение рисунка, делая его то смешным, то зловещим.

Вспоминали и родную стенку Мары – «ой, там вообще редкое угребище было… снесли – и хорошо». После этого Мара вдруг поняла, что ее рот выворачивается углами вниз, а не вверх, как обычно, а глаза предательски чешутся. Назло людям, в эту ночь она попалась нарочно раз десять на глаза подвыпившим студентам, корча при этом рожи погнуснее.

В некоторых местах Мара появлялась по несколько раз. Ее фотографировали, а через день приводили приятелей и недоуменно таращились на пустую – или изрисованную, но без всякой Мары, – стенку. И добро б она была чистая, но ведь лет двадцать уже не красили. Вчера было – сегодня нет.

Мара обычно стояла рядом, держась к людям боком. Ей было смешно – а все равно немного противно.

Охотились молодые. Как они о ней узнают, Мара так и не поняла, но как-то они умели показывать друг другу фотографии. Те, кто постарше, либо ругались – запакостили город! – либо просто внимания не обращали.

День пролетал за днем, близилась осень, молодых людей в городе становилось все больше, а Мару эта забава почти перестала развлекать. Но держаться одной тоже было тоскливо. Она соскучилась по прежней, рисуночной, жизни, когда внимания на нее обращали мало и можно было парить себе в нарисованных облаках и разглядывать жизнь внизу.

Еще лучше было в первый год, когда ее краски еще не поблекли, а художник с художницей – Мара знала, что люди называют нечто похожее «родителями», – приходили на крышу, ели бутерброды и мечтали устроить в ее доме что-нибудь интересное.

Однажды они встретились.

Если б у нее было сердце, оно бы заколотилось. Если б у нее была кровь, она прилила бы к щекам. Если б у нее были уши, они бы предательски запылали.

Ничего этого у Мары не было, поэтому она просто попыталась придать лицу то почти забытое выражение – радостная улыбка, счастье от полета. Она даже полетела – приняла ту самую позу, которую нарисовали ей когда-то родители. И раскрытые миру объятья.

По переулку шли художник с художницей – совсем не изменившиеся, юные, красивые. Рядом шагал тот самый критик, смеявшийся над ней еще в день появления на свет.

– Ну что, – спросил он, – скажете, – не ваши фокусы?

– Что?

Первой к Маре подошла художница. Внимательно осмотрела, покачала головой.

– Ни фига себе…

– Ваша ведь работа. Я эту ухмылочку никогда не забуду.

– Конечно, наша, – покладисто согласился художник, – чья ж еще! Вот прямо из Италии и рисовали!

– Скажешь, срисовал кто? – усомнился приятель.

– Мы вернулись позавчера, – пожала плечами художница, – город из-за этой страхолюды уже почти месяц на ушах. Конечно, это мы.

– Вы не говорили, что уезжали… – смешался критик.

– Мы нарочно. Договорились – никакого фейсбука, ничего такого.

«Страхолюды?»

Мара не поверила. Наверное, это не художница сказала.

А художник внимательно ее осматривал. Даже зубы пересчитал.

– Сорок три! – победно провозгласил он, – Инга, ты сколько рисовала?

– Сорок четыре.

– Ну что… срисовали хорошо, но с зубами просчитались.

«Сорок три! Их у меня сорок три!»

– Ну вот… Ее там ленивый не фотографировал… Скопировали. Не мы это.

– Тут одного деятеля посадили недавно, – предупредил критик, – тысяч на сто попал, не меньше. Ущерб городу насчитали.

– Это не мы! – раздраженно повторила Инга, – сколько можно то… идем отсюда. Даже стены изрисовать без плагиата не могут, креативщики…

– Ты первая начала.

– Я на помойке ее, считай, рисовала. Дом под снос. Идем скорее, – взмолилась Инга, – черт дернул нас тогда…

– А я предупреждал!.. Ой, у нее что, грибы вместо пальцев?

– Конечно, грибы, – устало ответила Инга, – она ж упоротая. Идемте! Мне эта рожа сниться будет.

Художники ушли, а она все еще стояла у стены.

«Рожа будет сниться…» – повторил в голове гадкий голосок. Кажется, вновь заговорила трещина. Другая, конечно, их тут хватало. Мелкие и недлинные, они стремились друг к другу, сплетались в сетку и медленно окружали Мару, чтоб схватить ее, затянуть в ловушку, притянуть к стене и оставить здесь до поры, пока краска не осыплется, или не придут маляры.

От нагретого асфальта тянуло теплом, стена тоже сегодня была обласкана солнцем. Совсем как в прошлом году, когда художница провела последнюю черту, отошла на шаг и довольно сказала:

– Красавица она у нас!

Художник лежал на крыше, разглядывая облака. Приятель крутил у виска пальцем.

– Побьют вас местные, ох побьют! – пророчил он.

– Руки коротки, – фыркнула Инга. Она разложила на полотняной салфетке еду, налила из термоса кофе в пластиковый стаканчик и с явным удовольствием созерцала творение своих рук.

А Мара летела и радовалась. Фиолетовые краски мира понемногу сменялись разноцветьем.

…Уже смеркалось, мимо проходили веселые компании, кто-то наводил на нее телефон, а Мара все вжималась в стену, рискуя вновь въесться в краску, превратиться в рисунок и больше уже никогда не оторваться.

Может, лучше так и сделать?

В конце концов, есть ведь в городе граффити. Людям нравится.

«Я – страхолюдина», – напомнила себе Мара.

Пусть закрашивают. Все равно.

Только не здесь. Не в этом переулке.

Ей захотелось домой.

Дома не было.

Мара, конечно, знала, что сбежала в последний день перед тем, как снесли последний кусок стены, но все равно растерялась.

Забор не убрали. Расчистили место и копали котлован. Возле стройки уже красовалась картинка будущего дома – такого, как те, что выросли на бывшем пустыре. Даже красивее.

Страхолюдине на стене такого дома места не было.

«Надо было остаться», – подумала Мара, – пусть бы…

Вспомнилось змеиное шипение трещины: «Это ненадолго». И ведь права оказалась.

Можно было впечататься в забор. Может, и не закрасят – скорей всего, не закрасят. Но ведь уберут его когда-нибудь, вот и конец придет.

Или дождаться, пока стены построят? Тогда точно постараются избавиться от этого свинства.

Еще можно прислониться к стене запертого дома… Мара покосилась в его сторону и заметила, что рамы выломаны. Похоже, тот дом все же снесут.

Ну да, той хозяйке он был не нужен. Это пивной дед сказал, что раньше его вынесут…

Мара вздрогнула. Дед стоял прямо напротив нее и внимательно разглядывал. Он был трезв. Да и выпил бы – рядом с ним была собака, которая тоже смотрела на Мару, принюхивалась и явно не знала, что делать: то ли облаять, то ли хвостом замахать.

«Боком! Надо повернуться боком!» – напомнила себе Мара, но так и продолжала стоять перед дедом, глупо – сейчас это и правда было глупо! – улыбаясь на все сорок три зуба.

– Проходи в дом, – предложил дед, – сейчас чаю попьем.

Внутри дом был куда чище и аккуратнее, чем снаружи. Крохотный – одна из комнат совмещена с кухней, во второй через приоткрытую дверь была видна кровать. На столике в уголке Мара увидела фотографию женщины, в которой с трудом узнала пропавшую еще зимой хозяйку. На фото женщина была куда моложе. Она же смотрела с другой фотографии, на стене – там хозяйка была снята вместе с молодым пивным дедом.

– Вот так, – тихо сказал дед… больше полугода уже. Ты как ушла-то?

Мара хотела рассказать, но рот ей не повиновался.

– Жена сразу догадалась, что с тобой непросто, – усмехнулся дед. Говорить умеешь?

– Уме-е-ею… – с трудом выдала Мара и обрадовалась: правда умеет!

– Это хорошо… А чай пьешь? Или супчику, может?

Есть Маре еще не доводилось. Однажды она хотела попробовать, когда ночевала в запертом магазине, но постеснялась. Что воровать нехорошо, она еще на стенке узнала – люди ругались на тех, кто ворует.

– Ну что, – спросил дед, – попробуешь чаю? С сахаром?

– Пи-иво… – вспомнила Мара слово. Дед покачал головой.

– Не надо тебе. Да и мне не стоит.

– Гав!

– Тебе тоже! – бросил он собаке, – ты, красавица, как? Решила? Ой… ну и руки у тебя!

«Я – упоротая», – хотела объяснить Мара, но вместо этого только кивнула.

– Чашку-то сможешь взять?

– Да-а…

– Ну вот и хорошо, – обрадовался дед, – давай, налью тебе.

Он налил коричневую, до черноты, жидкость в желтую чашку со слоником, разбавил кипятком и щедро бухнул сахара.

– Три ложки, – сосчитал дед, – меньше положить – и пить не стоит.

Мара осторожно взяла чашку грибами-пальцами и поднесла к лицу. Запахло прелыми травами.

– Давай, пей… а вот, конфеты еще есть. Любишь конфеты?

Подражая деду, Мара развернула конфету и, помедлив, открыла рот.

«Куда она попадет? Через затылок вывалится?»

Она почувствовала во рту вкус… Сладкое. Это называется сладкое, – поняла Мара. То, что любят люди.

Конфета таяла на языке… но у Мары не было языка!

В желудке заурчало… в каком желудке?

– Понравилось? – расплылся в улыбке дед, – вот и хорошо. И чайку глотни, глотни…

От чая стало тепло… внутри? Мара с удивлением поняла, что по телу – оно теперь у нее было! – разливается на удивление приятное чувство. Она посмотрела на ноги – они, похоже, выросли. Она покачала головой – кажется, та была не так велика. Пальцы все еще походили на грибы, но теперь это явно были пальцы – сами тонкие, а кончики расширены, словно шляпки.

Мара вздохнула и вдруг зажмурилась – веки у нее теперь тоже были, – пытаясь прогнать слезу, уже катившуюся по щеке. Она всхлипнула, а затем расхохоталась, поняв внезапно, что ее рот не опускается уголками вниз, а просто кривится в плаче, как и у всех на свете.

Назад: Колодец желаний

Дальше: Юлия Сиромолот За пределами полей