Книга: Креативный вид. Как стремление к творчеству меняет мир

Назад: Глава 5. Синтез

Дальше: Часть II. Творческое мышление

Глава 6. Жизнь в людском улье

Когда инженеры NASA предложили заряжать аккумуляторы командного модуля «Аполлона-13» от лунного модуля (а не наоборот, как предполагалось изначально), они использовали стратегию трансформации. К этой же стратегии прибег Пикассо, изображая ломаные фигуры «Авиньонских девиц». Когда инженеры подыскивали подручные материалы, с помощью которых астронавты смогли бы восстановить воздушный фильтр, они применяли стратегию дезинтеграции. Как и Пикассо, когда он разбивал и разворачивал визуальную плоскость. Когда астронавты собирали воздушный фильтр из картонки, пластика, носка и трубки, это была стратегия синтеза. Как и у Пикассо, когда он придал лицам на портрете черты иберийской статуэтки и африканской маски. У инженеров с астронавтами и у художника были разные исходные материалы, но стратегии выстраивания нового у них были одни и те же: трансформация, дезинтеграция и синтез. В результате они вошли в историю: первые — как пример уникального спасения, второй — как автор уникальных художественных произведений.

Трансформация, дезинтеграция и синтез — это инструменты, которые наш мозг использует, чтобы превратить свой опыт в новый результат. Первичный материал может быть любым: стиль речи, музыкальный отрывок, игрушки, фотографии, неожиданная концепция, воспоминание. Переплетая три когнитивные стратегии, ум видоизменяет, разделяет детально и сплавляет опыт в новые формы. Процветание человеческой цивилизации определяется этими зигзагообразными ветвями преобразований, повторной сборки и рекомбинаций. Но есть еще один аспект: разум человека непрерывно в избытке генерирует новые идеи, однако большинство из них «не выстреливают». Почему столько творческих идей оказываются невостребованными обществом?

ВОСПРИЯТИЕ ОБУСЛОВЛЕНО КУЛЬТУРНЫМИ ТРАДИЦИЯМИ

Не все творческие идеи находят благодарную публику. Само по себе применение когнитивных стратегий не гарантирует, что конечный результат оценят по достоинству. Создать нечто нестандартное — половина дела: вторая половина зависит от общества, где это создается. Только новизны недостаточно, важно, чтобы идея нашла отклик. Прозаик и поэтесса Джойс Оутс говорит о процессе создания романа как об «огромном и радостном эксперименте со словами, который затем выставляется на суд общественного мнения». А отношение современников к эксперименту зависит от культуры, в которой они укоренены: то, что ценится в любом обществе, связано с тем, что этому предшествовало. Плоды нашего воображения получают импульс движения благодаря истории места, где они взрастают.

Например, ваша оценка результатов творческой мысли и ваш интерес к ним обусловлены тем, где вы живете. Французские драматурги XVII века руководствовались триединством Аристотеля: в пьесе должна быть одна главная сюжетная линия, одно место действия, а время действия ограничивается одними сутками. Их английские современники, например Шекспир, знали об этих правилах, но предпочитали их игнорировать: так что Гамлет в одном акте покидает Данию, чтобы плыть в Англию, а в другом акте возвращается спустя несколько недель. В Японии того же периода в классическом театре но (ногаку) пространство и время не отражаются реалистично: два персонажа могут стоять на сцене рядом, но при этом по сюжету не находиться в присутствии друг друга. Пьесы, которые с успехом шли в Лондоне и Токио, не восприняли бы в Париже из-за различий в художественной традиции. Такими ограничениями связаны и творцы, и публика: идея, появившаяся на свет в среде с одними культурными установлениями, не всегда будет принята в другой среде — там ее просто могут не переварить.

Французский сад в Версале и английский сад Ланселота Брауна

Подобным образом на протяжении веков французы и англичане придерживались разных стандартов в ландшафтном дизайне. Французские сады XVII–XVIII веков строились строго симметрично, отличались ухоженностью и аккуратностью: с точки зрения архитектурного ансамбля сад был продолжением дворца. В английских садах зелень росла свободно, а дорожки часто были извилистыми, петляли. Саду надлежало выглядеть естественным, неупорядоченным. Один из известнейших английских ландшафтных архитекторов XVIII века Ланселот Браун, прозванный «умелым Брауном», сравнивал свое занятие с поэзией: «Тут я ставлю запятую. Там, где нужно отделить часть ландшафта, я ставлю скобку. Здесь я завершаю вид точкой и начинаю новую тему». Такой свободный подход никогда бы не нашел понимания у его французских коллег.

Точно так же в XVIII–XIX веках Вена стала настоящим средоточием передовых композиторов своего времени: Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт — все жили и творили в этом городе. Однако, несмотря на смелость, ни одному из них не пришло в голову предложить музыкантам играть не в такт, прервать исполнение продолжительной паузой, использовать звук дыхания как выразительную черту или прибегнуть к замедлению и ускорению ритма. Зато все это было характерно для гагаку, традиционной музыки японского императорского двора, популярной на другом конце света. Какой бы яркой ни была их индивидуальность, каким бы новым и смелым ни был подход, западные композиторы сочиняли музыку исключительно в русле своей культуры.

Точно так же европейский балет того времени строился на идеализации грациозных и легких движений, выполняемых словно без усилий: балерина парила в воздухе, а ее лицо не выражало эмоций. В противоположность этому индийские танцоры не должны были «отрываться от земли», тело сильно изгибалось, голова, руки и ноги совершали быстрые, динамичные движения. Всего лишь изменив мимику и позу, индийский танцор перевоплощался из созидающей Шакти в разрушителя мира Шиву — дуализм, немыслимый в классическом европейском балете. Можно сколько угодно говорить, что у творчества нет границ, но работа мозга и ее результаты определяются социальным контекстом.

Культурные традиции накладывают ограничения не только на искусство, даже научные истины воспринимаются по-разному в разных точках мира. Во время Второй мировой войны США приняли ученых, бежавших из нацистской Германии, в том числе Эйнштейна, Силарда, Теллера и других участников небольшой группы, создавшей первую атомную бомбу, что приблизило завершение войны. При этом у нацистов было изначальное преимущество в этих разработках, к тому же проектом занимались блестящие умы, включая Вернера Гейзенберга. Почему же они проиграли ядерную гонку? Решающую роль сыграла социально-культурная ограниченность. Несмотря на то, что во всем мире научный авторитет Эйнштейна неуклонно рос, ряд немецких ученых, приверженцев нацизма, отвергали его теории как «еврейскую науку» и заявляли, что это не стоит внимания. В их числе был и лауреат Нобелевской премии по физике Филипп Ленард, утверждавший, что истинность теорий Эйнштейна никогда не будет доказана. Ленард возвещал, что разрушительная цель «еврейской науки» в том, чтобы запутать и ввести в заблуждение немецкий народ. Сквозь призму своих предрассудков нацисты относились к научным истинам иначе, чем американцы.

Не только у теорий, но и у изобретений бывает разная судьба, зависящая от того, где они были сделаны. Например, прорывные технологии, созданные после Второй мировой войны одновременно в двух точках земного шара. Инженеры компании Bell Labs в Нью-Джерси разработали небольшое устройство, способное усиливать электрические сигналы эффективнее, чем большие радиолампы, которые тогда применялись. Они назвали свое изобретение транзистором. В то же самое время в одной из лабораторий компании Westinghouse в небольшой деревушке около Парижа два бывших нацистских ученых изобрели практически аналогичное устройство, которому дали название «транзитрон». Компания Bell Labs получила американский патент на изобретение, а компания Westinghouse — французский. Сначала казалось, что французское устройство выходит вперед: его качество было выше, чем у американского аналога. Однако преимущество вскоре исчезло. Идея не нашла отклика в Париже: официальные лица потеряли интерес к изобретению и перенаправили ресурсы на развитие атомной энергетики. Тем временем транзистор от Bell Labs стал более надежным и простым в производстве, и ему нашлось применение в переносных радиоприемниках. Буквально в течение жизни одного поколения транзисторы начали повсеместно использоваться в электронных приборах и в конце концов легли в основу будущей цифровой революции. В Соединенных Штатах изобретатели достигли коммерческого успеха, и изобретение определило ход технического развития на последующие десятилетия. По другую сторону Атлантики транзитрон ждало забвение.

Важно не только где вы живете, но и когда. Культура эволюционирует, меняются вкусы и отношение социума. Обратимся к трагедии Шекспира «Король Лир». Пьеса заканчивается тем, что главный герой стоит на коленях перед бездыханным телом любимой дочери Корделии. Король Лир восклицает: «Коню, собаке, крысе можно жить, / Но не тебе. Тебя навек не стало». Через несколько поколений после Шекспира английский поэт и драматург Наум Тейт меняет концовку «Короля Лира» на счастливую. Благодаря этому пьеса стала соответствовать художественным и культурным стандартам Англии эпохи Реставрации Стюартов. В частности, им отвечала идея заслуженного возмездия. В новой версии Корделия остается жива, истина и справедливость торжествуют, а король Лир вновь занимает трон — параллель с Карлом II, вернувшим себе английский престол. Более века версия Тейта была популярнее, чем оригинал Шекспира. Похожая судьба оказалась и у драмы Лилиан Хеллман «Детский час», рассказывающей историю двух учительниц, обвиненных в лесбийской связи. В 1930-х годах по пьесе был написан сценарий фильма, и в соответствии с духом времени лесбийские отношения превратились в гетеросексуальные. Несколько десятилетий спустя тот же режиссер Уильям Уайлер снял ремейк: моральные ограничения стали не такими жесткими, и он восстановил оригинальную пьесу Хеллман.

Как судьба пьес и фильмов, так и научный прогресс зависят от исторического момента. Многие элементы научного подхода, которые сегодня мы воспринимаем как должное, — проведение экспериментов, публикация результатов, подробное описание методов, воспроизводимость результатов, оценка профессиональным сообществом — возникли в Англии конца XVII века как одно из следствий гражданской войны. До этого времени открытия в естественной науке делались не с помощью экспериментов, а через личное озарение и теоретические размышления. Научные данные отходили на второй план по сравнению с творческим прозрением. После гражданской войны ученые искали способы объединения общества на благо государства. Ученый-химик Роберт Бойль считал, что весомые доказательства, полученные в ходе экспериментов, могут торить путь к научному согласию. Однако его методы были подвергнуты жесткой критике, особенно со стороны философа Томаса Гоббса, утверждавшего, что выводы, к которым приходят сообща, ненадежны и подвержены манипуляциям. С особенным недоверием он относился к представителям высших классов, преобладавших в научном истеблишменте.

Экспериментальный метод в конце концов взял верх не только из-за его научной ценности, но и потому, что отвечал требованиям своего времени. После революции 1688 года на смену абсолютной монархии пришла власть парламента. В новых условиях подход Бойля пришелся ко двору: он демократизировал науку, подчеркивая ее коллективный характер.

Именно исторический контекст определяет рождение инноваций в конкретные моменты. История пестрит примерами, когда, казалось бы, существовали все предпосылки, чтобы новое было придумано и появилось, однако этого не происходит. Возьмем, к примеру, диалог главных героев из рассказа Эрнеста Хемингуэя «Белые слоны», в котором они завуалированно обсуждают аборт:

— Хорошее пиво, холодное, — сказал мужчина.

— Чудесное, — сказала девушка.

— Это же пустячная операция, Джиг, — сказал мужчина. — Это даже и не операция.

Девушка смотрела вниз на ножку стола.

— Ты сама увидишь, Джиг, это сущие пустяки. Только сделают укол.

Девушка молчала.

— Я поеду с тобой и все время буду подле тебя. Сделают укол, а потом все уладится само собой.

— Ну а потом что с нами будет?

— А потом все пойдет хорошо. Все пойдет по-прежнему.

Каждая фраза предельна проста. Ничто не мешало авторам сто лет назад писать так же. Но они этого не делали. Стиль писателей предыдущих поколений был абсолютно иным. Вот, например, отрывок диалога из романа Фенимора Купера «Пионер», написанного на сто лет раньше.

— Мне больно видеть, как нерасчетливо ведется хозяйство в наших краях, — заметил судья. — Поселенцы здесь расточают дары природы с удивительным и даже преступным легкомыслием. Это относится и к тебе, Керби. Ты наносишь дереву глубокие раны, хотя было бы вполне достаточно маленького надреза. Прошу тебя, помни, что деревья эти росли столетиями, и если их погубить, то мы не доживем до тех пор, пока вырастут новые».

Персонажи Хемингуэя уложились в то же количество слов. Но, хотя с точки зрения словарного запаса язык Хемингуэя схож с языком Купера, их прозу невозможно сравнивать: читателям XIX века манера изложения Хемингуэя показалась бы слишком уклончивой и неясной.

Аналогичным образом все, что требовалось Эрлу Брауну для сочинения в 1961 году «Доступных форм I», было и у композиторов XIX века, начиная, скажем, с Бетховена: нотация, инструменты, равномерная темперация, свойственная западной музыке. Но ни одному композитору той эпохи не пришло бы в голову создать произведение, где партии исполнителей состоят из пронумерованных наборов, а дирижер импровизирует, показывая музыкантам, что играть, выбирая произвольную последовательность по своему усмотрению. Из-за этой гибкости «Доступные формы I» ни разу не прозвучали одинаково. В западных традициях XIX века музыка должна была быть организованной и скоординированной, то есть каждое исполнение произведения было одинаковым и узнаваемым. Любой композитор той эпохи имел возможность создать нечто подобное «Доступным формам I», но это слишком сильно отличалось от принятых норм, а потому эта возможность оставалась невидимой и для композиторов, и для слушателей.

Особенности исторического контекста стран, регионов, территорий формируют определенные рамки, и все, что там создается, заключено в эти рамки. Даже когда творчество стремится стать частью вечности, фундаментально оно определяется социокультурными условиями.

ЭКСПЕРИМЕНТ В ЛАБОРАТОРИИ ПОД НАЗВАНИЕМ «ОБЩЕСТВО»

В марте 1826 года Людвиг ван Бетховен сидел в венской пивной напротив здания, где впервые исполнялся его последний струнный квартет. Глухота уже мешала ему услышать музыку, но он чрезвычайно переживал, как публика воспримет заключительную часть. «Большая фуга», как назвал ее Бетховен, была самым длинным финалом — семнадцать минут — из написанных кем-либо прежде. Столько длились многие струнные квартеты целиком. Финал включал быстрое начало, медленное, стройное продолжение, танцевальную интерлюдию и резкое и бурное завершение. По сути, «Большая фуга» была самодостаточным струнным квартетом из четырех элементов. К тому же она включала сложные созвучия и ритмы, которые во времена Бетховена еще никому не были знакомы. Завершая столь сложным финалом и без того полновесный струнный квартет, Бетховен понимал, что многого требует от публики.

Композитор оказался в типичной двойственной ситуации, связанной с подлинным творчеством: идти по проторенному пути или представить публике новаторскую идею, которая может быть не воспринята. Творчество — социальное действие, эксперимент в лаборатории под названием «общество». Любое новшество оценивается в рамках культурного контекста, его принятие зависит от того, насколько произведение близко к руслу, проложенному предшественниками. Мы постоянно пытаемся рассчитать, придерживаться ли общепринятых стандартов или отойти от них. Мы ищем золотую середину между знакомым и новым.

Написав столь смелый финал, Бетховен сделал ставку на новизну. Итак, он сидел в баре и ждал своего друга, второго скрипача Хольца, чтобы узнать вердикт публики. Наконец Хольц появился и взволнованно сообщил о подлинном успехе: публика просила сыграть фрагменты из середины на бис. Воодушевленный Бетховен спросил о «Большой фуге». Хольц сожалел: ее повторить на бис не просили. Глубоко разочарованный Бетховен назвал публику стадом безмозглых ослов и заявил, что «Большая фуга» — единственное, что стоило исполнить дважды.

Эксперимент Бетховена был слишком далек от эталона, привычного обществу. Один из музыкальных критиков писал после премьеры, что финал был «столь же непонятен, как китайское наречие». Даже ярые почитатели таланта Бетховена ощущали, что это выше их понимания. Издатель был обеспокоен, что шумиха негативно скажется на интересе ко всему произведению, и потому попросил Хольца сделать Бетховену предложение: исключить «Большую фугу» и написать новый финал. Хольц вспоминал:

«Я передал Бетховену, что эту фугу, которая выделялась своей оригинальностью и превосходила даже последние квартеты, нужно опубликовать как отдельное произведение… Я передал ему, что издатель готов заплатить дополнительный гонорар за новый финал. Бетховен ответил, что подумает».

Все знали, что Бетховена не интересуют возможности исполнителей или вкусы слушателей, однако в этот раз, что было весьма для него нехарактерно, он согласился с издателем. Получив разочаровавший его результат, Бетховен пошел на уступки публике: он сочинил новый лиричный финал, мягче «Большой фуги» и на две трети короче. Что его к этому побудило, так и осталось загадкой. Однако это яркий пример компромисса между творческим импульсом и обществом, которому он адресован.

ОСТАНЕТЕСЬ БЛИЗКО — И ВАС НЕ ЗАМЕТЯТ

Дилемма Бетховена повторяется бесчисленное множество раз: создать нечто близкое к привычному или то, что ломает стереотипы? В поиске золотой середины создатели часто склоняются в сторону привычного. Этот путь кажется более безопасным, поскольку ориентирован на то, что общество уже знает и любит. Однако у поступательного движения тоже есть риски: общество способно продолжить движение без вас.

Пример тому — история BlackBerry. В 2003 году телекоммуникационная компания RIM выпустила на рынок свой первый смартфон BlackBerry. Главной его особенностью была полноценная клавиатура QWERTY, позволявшая пользователям работать с электронными сообщениями, а не только отвечать на звонки. К 2007 году популярность BlackBerry достигла таких высот, что акции компании поднялись в цене в восемьдесят раз. Компания RIM выбилась в лидеры технологического сектора. В том же году Apple представила первый iPhone. Доля рынка BlackBerry и акции компании RIM еще какое-то время росли, поставив новые рекорды, но вниманием публики начали завладевать телефоны с сенсорным дисплеем. Несмотря на это, смартфон BlackBerry сохранял свой дизайн. В компании надеялись, что волна повального увлечения iPhone скоро пойдет на спад. За несколько последующих лет доля рынка BlackBerry сократилась на 75 %, а цена на устройство упала с пиковых 138 долларов до 6,3 доллара. В чем была ошибка BlackBerry? Компания слишком долго держалась за положительный отклик потребителя, недооценивая, насколько быстро телефоны превратятся в мультимедийные устройства. В смартфоне BlackBerry клавиатура ограничивает размер экрана, что мешает просмотру фильмов и использованию приложений. Что сработало в 2007 году, уже не устраивало людей несколько лет спустя. Стратегия постепенных изменений провалилась: компания не осуществила прорыва.

Похожая участь ожидала и компанию Eastman Kodak. Джордж Истмен изобрел первую катушечную фотопленку в 1885 году. К середине 1970-х годов на долю компании приходилось 90 % продаж фотопленки и 85 % продаж фотокамер в США. Девять из десяти сделанных в стране фотографий были «моментами Kodak». Хотя компанию тревожило наступление цифровых технологий, она слишком нерешительно действовала в новых реалиях. Даже выпустив линейку цифровых камер, она не сделала ставку на то, что прежние технологии будут практически вытеснены. В 2012 году компания, создавшая фотоиндустрию, прошла процедуру банкротства.

Вновь и вновь компании, ставшие лидерами отрасли благодаря смелым инновациям, теряют свои позиции, не успевая адаптироваться к меняющимся требованиям времени. В 2000 году в США, если человек хотел посмотреть фильм дома, он, скорее всего, как и миллионы других американцев, шел в ближайший магазин компании Blockbuster. Компанию основал программист, и в ней впервые стали применять программное обеспечение для мониторинга запросов потребителей и следить за тем, чтобы все популярные фильмы всегда можно было купить или взять напрокат. На момент расцвета у компании насчитывалось более 11 000 магазинов по всему миру. Но компания Blockbuster не сумела достаточно быстро отреагировать на появление широкополосного доступа к сети, что обеспечило трансляцию видео прямо в дома пользователей. В 2014 году в США закрылся последний магазин Blockbuster. Брать фильмы напрокат стало вчерашним днем. Подобно BlackBerry и Kodak, компания Blockbuster слишком долго держалась за идею, которая когда-то привела ее к успеху.

Как подтвердят сотрудники (бывшие) этих компаний, иногда недостаточно только поддерживать изначальный успех — людей захватывают новые смелые идеи. Именно это происходило, когда на смену газовому освещению пришло электричество, на смену конным экипажам — автомобили, звуковые фильмы вытеснили немое кино, место радиолампы занял транзистор, а настольные компьютеры заменили центральную ЭВМ.

Может показаться, что ключ к успеху — в резких переменах. Однако эта стратегия терпит неудачи не реже, чем стратегия постепенных изменений.

ЗАЙДЕТЕ ДАЛЕКО — И ЗА ВАМИ НЕ ПОСЛЕДУЮТ

В период между 1865 годом и Второй мировой войной было предпринято несколько сот попыток создания универсального языка. Цель заключалась в том, чтобы сконструировать «идеальный» язык, легкий для изучения и лишенный трудностей естественных языков. Многие выдающиеся личности, в том числе Элеонора Рузвельт, выступали в поддержку этих попыток, считая, что общий язык будет способствовать установлению мира во всем мире. Языки появлялись один за другим, подчас назывались весьма причудливо: Auli, Espido, Esperido, Europal, Europeo, Geoglot, Globaqo, Glosa, Hom-Idyomo, Ido, Ilo, Interlingua, Ispirantu, Latino sine Flexione, Mundelingva, Mondlingvo, Mondlingu, Novial, Occidental, Perfektsprache, Simplo, Ulla, Universalglot и Volapuk. Большинство из них были сходны по структуре: они основывались на европейских корнях, но имели более логичную орфографию и синтаксис и освобождались от неправильных окончаний.

Ближе всех к реализации замысла универсального языка подошел создатель эсперанто Людвик Лазарь Заменгоф. В эсперанто каждой букве соответствует один звук. Все глаголы спрягаются одинаково. Словообразование осуществляется добавлением префиксов и суффиксов с предсказуемыми значениями. Например, суффикс eg указывает на большой размер или интенсивность: vento означает «ветер», а ventego — «штормовой ветер»; domo — это «дом», domego — «особняк».

Поначалу эсперанто использовали только сам Заменгоф и его будущая жена: они писали на нем друг другу любовные послания. Однако после того, как Заменгоф опубликовал трактат, посвященный эсперанто, у этого искусственного языка стали появляться сторонники. Проводились международные конгрессы. В 1908 году в крошечной нейтральной зоне под названием Нейтральный Мореснет, расположенной там, где сейчас пересекаются границы Германии, Бельгии и Нидерландов, зародилось движение за переименование в первое свободное государство эсперанто Amikejo («Место дружбы»). Своего расцвета движение в поддержку эсперанто достигло после Второй мировой войны: полмиллиона человек подписали петицию в ООН с предложением принять эсперанто в качестве официального мирового языка. В 1948 году его сторонники заявляли: «Эсперанто справился со всеми испытаниями и прошел проверку временем… Он стал живым языком живых людей… готовым служить в гораздо больших масштабах».

Эта декларация стала наивысшей точкой во взлете эсперанто. Вскоре энтузиазм постепенно сошел на нет: ни одна страна так и не приняла эсперанто в качестве первого или второго языка, и лишь около тысячи людей знали его с детства. Хотя современному миру, который становится все более взаимосвязанным, пошло бы на пользу универсальное средство общения, предлагать людям выучить абсолютно новый для них язык — слишком смелый шаг. Несмотря на очевидные преимущества, идея универсального языка оказалась несостоятельной.

Предлагалось много других не менее радикальных изменений в разных областях человеческого существования, но все они тоже потерпели крах. Возьмем календарь. С того момента, как папа римский Григорий XIII ввел григорианский календарь в 1582 году, многие продвигали идею более совершенного учета дней и времен года. В конце концов, разве не удобнее было бы иметь календарь, в котором все месяцы одинаковой продолжительности? Не удобнее было бы из года в год использовать один и тот же календарь? В 1923 году требования заменить григорианский календарь зазвучали настолько настойчиво, что Лига наций организовала всемирный конкурс. Победил календарь, состоящий из 13 месяцев, предложенный Мозесом Котсвортом. В нем каждый месяц состоял из 28 дней и каждый год начинался с воскресенья. Тринадцатый месяц, получивший название «сол» в честь Солнца, был добавлен между июнем и июлем. Календарь настолько понравился основателю Eastman Kodak Company Джорджу Истмену, что он официально утвердил его в своей компании более чем на шесть лет. Однако Соединенные Штаты не поддержали эту идею в Лиге наций: национальный праздник День независимости, или Четвертое июля, выпадал на «17-е сола», что вызывало возражения. Несмотря на долгие годы лоббирования, предложение ввести этот календарь как универсальный стандарт было окончательно отвергнуто в 1937 году.

Несколько десятилетий спустя Элизабет Акелис предложила Всемирный календарь — неизменный календарь из 12 месяцев. Учитывая, что при исчислении времени, когда год состоит из 52 недель, а неделя из 7 дней, остается один «лишний» день, — последний день года было предложено считать «Всемирным днем», чтобы каждый новый годичный цикл начинался с воскресенья. Представители религиозных конфессий выступили против: дополнительный день нарушал установленный цикл богослужений. В результате ООН отклонила этот календарь.

Предложения продолжали поступать. Знаменитый писатель-фантаст Айзек Азимов выдвинул идею Всемирного сезонного календаря: в нем отсутствовали месяцы, вместо этого год был разделен на четыре сезона по 13 недель в каждом. Как и во Всемирном календаре, в конце года оставался один дополнительный день.

В календаре Symmetry 454, предложенном Ирвом Бромбергом, месяцы состояли из 28 или 35 дней. Вместо ежегодного «нулевого» дня он предусматривал високосную неделю в декабре каждые пять или шесть лет.

Новые календари привлекали сторонников, но, как и с универсальным языком, дальше дело не пошло. Слишком много проблем нужно было преодолевать. В нашем взаимосвязанном мире поэтапный переход был невозможен: обновления потребовали бы все устройства. Введение новой системы также предполагало, что либо нужно пересчитывать все исторические даты, либо всем придется изучать две системы — одну для прошлого, другую для будущего. Каждый раз, когда эта идея обсуждалась вновь, в итоге побеждало мнение, что потенциальные проблемы, связанные с изменением григорианского календаря, превосходят неудобства, связанные с его использованием. Пусть сегодня листы календаря украшают модели в купальниках или пожарные с обнаженным торсом, но это все тот же календарь папы римского.

Несмотря на то что прорывные технологии во многих областях часто превозносятся, действовать наобум крайне опасно. Например, перед человечеством все острее встает угроза изменения климата и истощения органического топлива, а потому автомобильная промышленность вынуждена решать, пытаться повышать эффективность традиционных бензиновых двигателей (стратегия постепенных изменений) или переключиться на другие технологии, например водородные или электродвигатели (стратегия коренных изменений). Один из недостатков электромобилей в том, что на их зарядку требуется существенно больше времени, чем на привычную заправку бензином. Компания Better Place предложила инновационное решение — замену батареи. На специальных станциях за несколько минут разряженную батарею заменяют на «свежую». Как стартовую площадку компания выбрала Израиль. Выбор обусловила небольшая территория страны и серьезное отношение жителей к вопросам экологии. Заручившись поддержкой на государственном уровне, Better Place построила 1800 сервисных станций по всей стране. Бизнес строился на расчете, что подавляющее число водителей пересядет на электромобили. К сожалению, преодолеть всеобщую инерцию оказалось не так просто: несмотря на громкую рекламную кампанию и информационную поддержку, автомобилисты не стремились к переменам. Компании Better Place не удалось продать достаточное количество электромобилей, чтобы сервисные станции вышли на уровень рентабельности. Через шесть лет после триумфального дебюта компания объявила о банкротстве.

Человек постоянно разрывается между предсказуемым и неожиданным. Если слишком долго придерживаться пути, который в свое время привел к успеху, то однажды он перестает быть интересным или заводит в тупик, но если уйти из зоны комфорта слишком далеко, результат тоже может оказаться нежелательным. Поиск золотой середины между привычным и новым — словно стрельба по движущейся мишени: попасть в нее невероятно трудно. Бесчисленное множество идей было отправлено на свалку истории, потому что выпущенные стрелы не достигли цели — не долетели или пролетели мимо. Когда компания Microsoft выпустила Windows 8, она столкнулась с такой волной критики и негатива, что разработчики версии были уволены. Пользователи восприняли обновление как слишком радикальное. В то же время компанию Apple критиковали за недостаточно значительные изменения. По словам Джойс Оутс, творчество — это всегда эксперимент.

Культурные установки и общественные пристрастия постоянно претерпевают изменения, и не всегда это происходит равномерно: иногда процесс идет очень медленно, а иногда — скачкообразно. К тому же направление движения не всегда предсказуемо. Поэтому эсперанто так и остается нереализованной мечтой, а Blockbuster покрылся пылью забвения. Никогда не ясно заранее, благополучно ли приземлятся успешно стартовавшие проекты.

В ПОИСКАХ УНИВЕРСАЛЬНОЙ КРАСОТЫ

Мы все люди. Существует ли для нас универсальная красота, для которой нет границ в пространстве и времени? Существуют ли неизменные характеристики человеческой природы, определяющие наш творческий выбор, неподвластная времени мелодия, управляющая нашими повседневными импровизациями? Человек пребывает в постоянном поиске таких универсалий, потому что они, подобно Полярной звезде, могли бы указывать путь в творческом выборе.

Один из часто упоминаемых кандидатов на универсальную красоту — принцип визуальной симметрии. Рассмотрим, например, созданные в разных местах и в разные исторические периоды геометрически правильные узоры персидских ковров и орнамент на потолке во дворце испанской Альгамбры.

Однако взаимосвязь между симметрией и красотой не абсолютна. Стиль рококо, процветавший в Европе XVIII века, отличался удивительной симметрией, тогда как японские сады камней вызывают восхищение именно отсутствием симметрии.

«Рождение и триумф Венеры» Франсуа Буше и японский сад камней

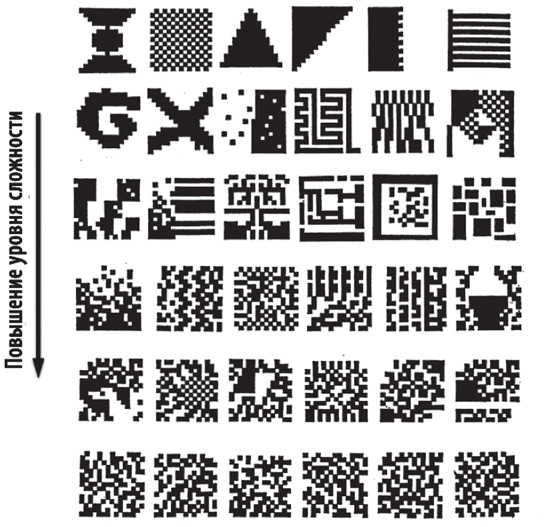

Вероятно, секрет универсальной красоты кроется в чем-то другом. В 1973 году психолог Герда Сметс провела эксперимент, в ходе которого с помощью электроэнцефалографии фиксировала активность головного мозга в ответ на демонстрацию различных узоров. Она обратила внимание, что наиболее активной реакция была на образцы с уровнем сложности примерно 20 %.

Уровень сложности второго ряда сверху составляет примерно 20 %. (Эксперимент Сметс, 1973)

Новорожденные рассматривают узоры с 20 %-ным уровнем сложности дольше, чем остальные узоры. Биолог Эдвард Уилсон предположил, что такое предпочтение может порождать биологическое предопределение универсальной красоты в человеческом искусстве:

«Возможно, это совпадение (хотя я так не думаю), что примерно одинаковый уровень сложности присущ самым разным художественным объектам: гравировке, кованым изделиям, эмблемам, знаменам. Примерно тот же уровень сложности характеризует то, что считается привлекательным и в примитивном, и в современном искусстве и дизайне».

Насколько прав Уилсон? Активная реакция мозга может быть стартовой точкой в восприятии эстетики, но отнюдь не исчерпывающим моментом. Мы живем в обществе, где все постоянно стремятся удивить и вдохновить друг друга. Как только уровень в 20 %-ным сложности становится привычным, он утрачивает свою притягательность, и люди начинают тянуться к следующим измерениям новизны.

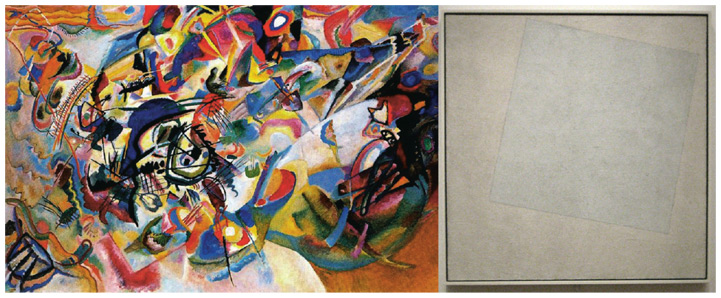

Возьмем, например, два абстрактных полотна, написанных с разницей в несколько лет русскими художниками Василием Кандинским и Казимиром Малевичем. Хаотичное смешение цветов «Композиции VII» (1913) Кандинского отличается большой сложностью, тогда как удивительно спокойная работа «Белое на белом» (1918) Малевича обладает визуальной целостностью снежного пейзажа. Работая в одном культурном контексте практически в одно время, Кандинский и Малевич создали принципиально разные произведения искусства.

Таким образом, визуальное искусство не обречено следовать каким-то неписаным законам. После завершения эксперимента Сметс поинтересовалась у участников, какое из изображений им понравилось больше всего. Тут мнения разошлись. Хотя в большинстве случаев активность головного мозга возрастала на уровне сложности 20 %, это никак не соотносилось с эстетическими предпочтениями участников эксперимента — они оказались самыми разными. Когда речь заходит об оценке визуальной красоты, не существует незыблемых биологических правил.

Фактически среда, в которой мы живем, может влиять на наше видение и восприятие.

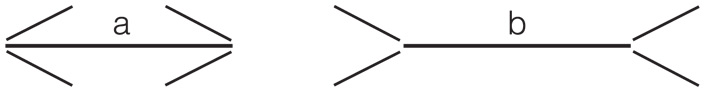

В иллюзии Мюллера-Лайера отрезок a кажется короче отрезка b, хотя они одинаковой длины. На протяжении многих лет ученые считали, что это универсальное свойство визуального восприятия человека.

Тем не менее межкультурные исследования выявили нечто весьма интересное: восприятие этой иллюзии широко варьируется — особенно у представителей западной культуры. Именно у них были зафиксированы самые сильные искажения, когда ученые замеряли, насколько разными кажутся отрезки разным группам людей. Для зулусов, представителей народов фанг и иджо из Африки разница была вдвое меньше. Охотники-собиратели племени сан из пустыни Калахари иллюзией не обманывались совсем: они правильно определили, что длины отрезков равны. Представители западной цивилизации в буквальном смысле видят вещи иначе, чем бушмены Калахари. Ваш практический опыт меняет то, что вы считаете истиной, и визуальное восприятие не исключение.

А что насчет музыки? Разве ее не принято считать универсальным языком? Музыка, которую мы слышим повседневно, подчиняется определенным нормам. Однако исследование народной музыки по всему миру выявило огромное разнообразие в том, что и как слушают люди, и многие модели выходят далеко за пределы практики, принятой в западной культуре. Когда в западных странах родители хотят, чтобы ребенок уснул, они поют ему спокойную колыбельную, переходя практически на шепот. А вот африканские пигмеи ака наоборот громко поют, поглаживая ребенка по шее. В традициях западной классической музыки согласованное звучание нескольких инструментов считается красивым. А вот в традиционной яванской музыке привлекательной считается дисгармония. В музыкальных традициях некоторых народов каждый исполнитель играет на музыкальном инструменте в собственном ритме. В других случаях, например в монгольском горловом пении, может не быть четкой мелодии. Некоторые народности исполняют музыку на весьма необычных инструментах, например «водяные барабанщики» с острова Вануату отбивают ритм на волнах. В «западном» метре отбивается каждый второй, третий или четвертый такт, но в болгарской музыкальной традиции ритмический рисунок состоит из метра, где отбивается седьмой, одиннадцатый, тринадцатый и пятнадцатый такты, а индийские ритмические циклы могут состоять более чем из сотни тактов. В «западном» равномерно темперированном звукоряде октава делится на двенадцать равных полутонов, в то время как в классической индийской музыке октава делится на двадцать две неравные микрохроматические ступени. Европеец воспринимает частоту звука как высокую или низкую, но даже это не универсальная категория: для сербских цыган частота звука бывает «большой» и «маленькой», для племени обая-менза — это «отцы» и «дети»; для народа шона в Зимбабве — «крокодилы» и «люди, охотящиеся на крокодилов».

Несмотря на эти различия, есть ли в музыке объединяющее начало? Может быть биологически обусловленное предпочтение сочетания звуков? Ученые предположили, что у человека заложена любовь к созвучию, и эта гипотеза была протестирована на младенцах. Поскольку дети от четырех до шести месяцев не в состоянии выразить свои мысли вербально, остается только следить за их поведением. Команда исследователей подготовила комнату, в которой по двум сторонам установили динамики. Сначала они запустили менуэт Моцарта из одного динамика, а затем, с другой стороны, включили искаженную версию того же менуэта, где музыка превратилась в разрозненный набор звуков. В центре комнаты родитель держал на руках ребенка, и ученые отслеживали, как долго младенец слушал каждый музыкальный фрагмент, пока не отвернулся. Результат? Дети дольше слушали оригинальную музыку Моцарта, чем искаженную версию. Казалось бы, убедительно доказывается, что склонность к гармонии у человека врожденная.

Однако эксперты, изучающие восприятие музыки, подвергли эти выводы сомнению. Начать с того, что некоторой народной музыке, например болгарской, присущ диссонанс. Даже в традиционной западной культуре восприятие звукового сочетания, которое считалось красивым, со временем менялось: менуэт Моцарта весьма удивил бы средневекового монаха.

Ученые-когнитивисты Сандра Трехаб и Джуди Плантига повторили эксперимент с младенцами. Результат получился неожиданным: дети слушали дольше музыкальную композицию, которую услышали первой. Если искаженная версия звучала первой, она привлекала такое же внимание, как и звучавший первым оригинал менуэта. Вывод ученых: человек не рождается с природной предрасположенностью к гармонии. Как и визуальное восприятие красоты, звуки, которые нам нравятся, не заложены в нас от рождения.

Ученые пытаются найти универсалии, которые неизменно объединяли бы человеческий вид. Но хотя у всех людей есть определенная биологическая предрасположенность, миллион лет трансформаций, дезинтеграций и синтеза привели к тому, что у всех нас абсолютно разные предпочтения. Человек является продуктом не только биологической эволюции, но и культурной. При всей привлекательности идеи универсальной красоты она неспособна охватить многообразие творчества разных времен в разных концах света. Понятие красоты не заложено в наш генетический код. По мере расширения творческого познания расширяется и представление человека о прекрасном: все новое, что кажется нам красивым, добавляется к общему определению. Поэтому иногда мы смотрим на шедевры прошлого, но они не кажутся нам красивыми, и наоборот — замечаем красоту в тех вещах, которые предыдущие поколения вряд ли сочли бы красивыми. Человека как вид характеризуют не конкретные эстетические предпочтения, а множественные извилистые пути самого творческого процесса.

МИР, НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВРЕМЕНИ

Драматург XVII века Бен Джонсон назвал своего современника Уильяма Шекспира поэтом «не на век, а на все времена». С этим трудно поспорить: сегодня легендарный английский поэт и драматург популярен как никогда. В 2016 году театральная труппа Royal Shakespeare Company завершила мировое турне, сыграв «Гамлета» в 196 странах. Пьесы Шекспира постоянно переосмысливаются. Образованные люди по всему миру цитируют его произведения. Шекспир — наследие, которое мы с гордостью передаем детям.

Но не так быстро, Бен. Что, если лет через пятьсот человек сможет внедрять нейронные имплантаты, обеспечивающие прямой доступ к чувствам другого человека? Может статься, что глубина подобного опыта окажется настолько привлекательной, что просмотр трехчасовой театральной пьесы (где взрослые люди надевают затейливые костюмы, притворяются кем-то и имитируют естественное общение) будет представлять не более чем исторический интерес. Что, если конфликты шекспировских героев устареют и перестанут будоражить чувства, а зрителей будут интересовать сюжеты о генной инженерии, клонировании, вечной молодости и искусственном интеллекте? Что, если человечество столкнется с таким избытком информации, что больше не сможет позволить себе воспринимать информацию из прошлого дальше чем на одно-два поколения или даже на год-два?

Трудно представить себе будущее без имени Шекспира на театральных афишах, но не исключено, что такую цену придется заплатить за наше безудержное воображение. Каждая эпоха диктует свои законы, общество меняется. Мы постоянно отказываемся от чего-то, освобождая место для нового. Даже серьезные труды человеческой мысли, получившие статус культурного наследия, постепенно уступают свое место. В Средние века в Европе Аристотель был самым изучаемым философом. Сегодня мы по-прежнему почитаем его, но скорее как номинальную величину, чем как «живой голос». Когда дело касается творчества, «неподвластность времени» обычно оказывается связана со сроком годности.

Тем не менее Шекспир никогда не исчезнет бесследно: даже если его пьесы станут исключительно уделом специалистов, великий поэт и драматург останется жить в ДНК своей культуры. Для бессмертия этого достаточно. Учитывая жажду человека к новизне, если плоды творчества переживают пять или шесть веков, это означает, что автору удалось добиться того, что выпадает единицам. Мы чтим память предков тем, что живем творческой жизнью в свою эпоху, даже если отступаем от прошлого. Возможно, Шекспир хотел стать величайшим драматургом своего времени, но вряд ли мечтал оказаться последним драматургом всех времен. Его голос все еще звучит в голосах тех, кого он вдохновляет. Кто знает, может быть, однажды поэт, сказавший: «Весь мир — театр. В нем женщины, мужчины — все актеры. У них свои есть выходы, уходы…», сам окажется за кулисами истории. Недолговечность и устаревание — цена, которую мы платим за то, что живем в постоянно меняющейся культурной среде.

* * *

Мы настолько привыкли к окружающему миру, что его творческие основы становятся для нас невидимыми. При этом абсолютно всё — здания, медицина, автомобили, коммуникационные сети, кресла, ножи, города, бытовые приборы, грузовики, очки, холодильники — это результат поглощения человеком доступной информации, ее обработки и создания чего-то нового. Каждый момент времени мы — наследники миллиардов наших предков и их интеллектуального потенциала. Ни один другой вид на планете не прикладывает столько усилий для изучения области воображения. Ни один другой вид не обладает такой решимостью воплотить сказку в быль.

Несмотря на это, мы не всегда настолько креативны, насколько хотелось бы. Что можно сделать, чтобы в полной мере раскрыть свой творческий потенциал? Обратимся к этому вопросу.

Назад: Глава 5. Синтез

Дальше: Часть II. Творческое мышление