Книга: Дом правительства. Сага о русской революции

Назад: 28. Высшая мера

Дальше: 31. Священная война

Часть VI

Другая жизнь

29. Конец детства

После ареста заведующего инструкторско-информационной группой Президиума ВЦИК Максима Васильевича Зайцева и его жены, члена Президиума Верховного суда РСФСР Веры Владимировны Веденяпиной (кв. 468), их двенадцатилетний сын Игорь Зайцев написал стихотворение «Один»:

Я ничего не понял –

Плакал, бродил, молчал,

Вспомнил, как робкий пони

В Ялте меня катал.

Звал я отца и маму,

Вытер холодный пот,

Губы кусал упрямо,

Сунул окурок в рот.

В жизнь я с размаху брошен,

Должен я есть и пить.

Стану ли я хорошим?

Как мне хорошим быть?

Игорь Зайцев

Вове Осепяну из квартиры 60 тоже было двенадцать лет, когда арестовали его родителей (заместителя начальника Политуправления РККА Гайка Александровича Осепяна и инструктора по кадрам Политуправления наркомата путей сообщения Елизавету Фадеевну Геворкян). Три года спустя, в июне 1940 года, он написал письмо начальнику лагеря, где его мать отбывала восьмилетний срок как жена изменника родины. Он жил у дедушки и взял его фамилию.

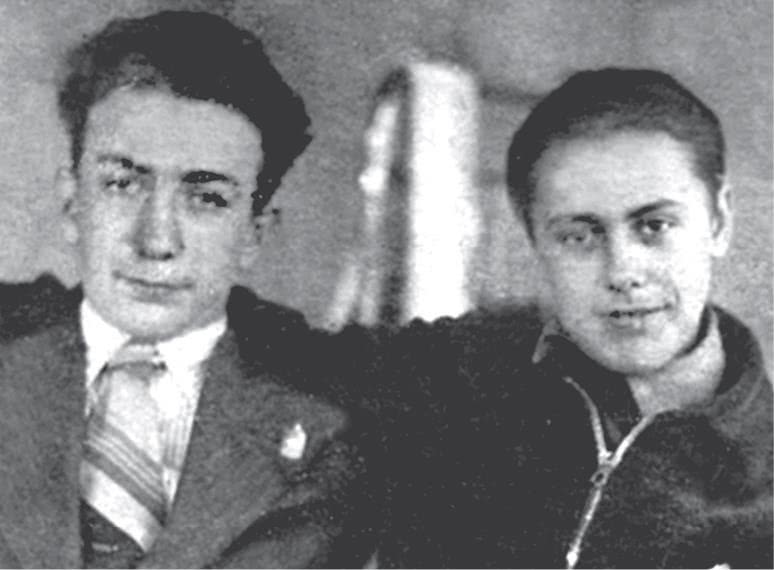

Вова Геворкян (Осепян) с родителями

Заявление

Вот уже три года как я не вижу свою маму. Живу я почти у чужих людей. Мне очень тяжело без моей мамочки. Очень соскучилась /sic/. Прошу Вас, очень прошу, разрешить мне свидание с моей мамочкой. Она очень больная и я боюсь вообще ее больше не увидеть. Я надеюсь на Вашу доброту, надеюсь, вы мне не откажете. Моя мать Елизавета Фадеевна Геворкьян получает от нас письма по адресу: Ново-Сибирская обл., станция «ЯЯ» Томской жел. дор. почт. ящик No. 247/13.С нетерпением жду Вашего ответа по адресу: Москва, ул. Маркса 20 кв. 12, Геворкьян ВовеС приветом Вова Геворкьян

Резолюция гласила: «Вручить з/к Геворк. И напишите заявление о выдаче вам свидания».

* * *

Володя Мороз, пятнадцатилетний сын бывшего начальника следственного отдела ВЧК Григория Мороза, решил не быть хорошим. После ареста родителей его вместе с восьмилетним братом Александром отправили в детский дом № 4 в деревне Анненково в Кузнецком районе Куйбышевской области. 7 декабря 1937 года он записал в дневнике:

Снова тоска и тоска. Что делать? И снова настойчиво в голову лезет: а чем еще я виноват?За что меня послали сюда, в эту незаслуженную ссылку?..Хотел написать письмо Сталину, но раздумал: не поверит, не поймет он меня, хотя и признанный гениальным.Решусь на это лишь в крайнем случае. Единственная отрада – природа, папиросы, книги.Природа здесь действительно замечательна. Столичный житель поразился бы такой природой, но отверг бы ее как «сельское наслаждение».Огромные луга, покрытые хрустальным снегом, небольшие крестьянские избы, внутри уютные и чистые, снаружи невзрачные, речка, лес и, наконец, возвышающееся над всем этим белое каменное здание детдома № 4, в котором я «изволю» проживать, – все это прекрасно, но вместе с тем противно мне, как вечно напоминающее мне незаслуженную ссылку.

Володя Мороз незадолго до ареста родителей

Большинство учителей были «некультурные и невежественные». Школа, как и вся страна, страдала от «подхалимства, лжи, клеветы, склок, сплетен и прочих дрязг».

А почему? Потому что народ – низок? Нет. Потому, что низка кучка негодяев, держащая власть в своих руках.Если бы человек, заснувший летаргическим сном лет 12 тому назад, проснулся, он был бы просто поражен переменами, произошедшими за это время.Старого руководства он не нашел бы. Он увидел бы в правительстве безусых глупцов, ничего не сделавших для победы революции, или пожилых негодяев, продавших за собственное благополучие товарищей. Он не увидел бы «бывших» легендарных командиров Красной армии, он не увидел бы строителей и организаторов революции, не увидел бы талантливых писателей, журналистов, инженеров, артистов, режиссеров, дипломатов, политических деятелей и т. д. Все новое: и люди, и отношения между ними, и противоречия, и, наконец, сама страна. Все изменило свой прежний облик. Но к лучшему ли? Внешне – да. Существенно – нет. Подхалимов уважают, клеветников внешне бичуют, а действительно боятся, негодяи в моде.Тысячи людей несчастны. Тысячи людей озлоблены сильно, до жуткости. И это озлобление прорвется и огромною волною смоет всю эту грязь вон. Счастье восторжествует.

В Володиной прозе слышны отзвуки советской политической риторики, но его главным вдохновением – стилистическим и моральным – были книги, которые он читал в Доме правительства и продолжал читать в детдоме. Среди хрустальных снегов далекой ссылки эстетика советского счастливого детства воплотилась в знакомую форму русского золотого века. Когда Володя узнал от брата, что еще три женщины из Дома правительства «последовали за мужьями», он написал (по памяти цитируя Лермонтова):

Ненасытные звери, неужели вам мало жертв? Уничтожайте, грабьте, убивайте, но помните, что час расплаты настанет.Но есть, есть божий суд, наперсники разврата!

Есть грозный судия,

он ждет, он недоступен

Звону злата,

И мысли, и дела он знает наперед.

Террор, начавшийся с убийства Кирова, – писал Володя, – разрушил созданное Лениным государство.

Арестована вся прежняя верхушка партии и правительства. А старые друзья арестованных, страхуясь, кричат: «Смерть врагу народа», «Смерть шпионам» и т. д. И все это носит название справедливости!Поразительно. Кучка сытых, зажиревших людей нагло правит государством, 90 % населения которого – несчастные люди. Молчалинство, хлестаковщина, лицемерие и т. д. процветают. Под видом общего прогресса скрывается упадок морализма в нашей стране. Очень хочется воскликнуть:Долго ль русский народ

Будет рухлядью господ?

И людями, как скотами,

Долго ль будут торговать!

Не совсем точно воспроизведенная строфа из стихотворения Рылеева «Ах, тошно мне» была написана в 1824 году, за два года до казни автора. 20 января 1938 года Володя написал брату Самуилу, который жил в квартире 402 с Николаем Демченко и его молодой женой и работал в Институте краеведения в Церковке.

Дорогой Муля!Ну, напишешь ты, наконец, или нет!Умоляю тебе: напиши и еще – напиши! В письме мне не пиши ничего особенного. Абсолютно ничего, слышишь. Я знаю, мне явно не отдают писем от тебя. Муля, вышли мне немедленно по получении этого письма папиросы. Курить нечего. Денег нет. Тоска невозможная. Я напишу такое письмо в НКВД скоро, что меня упрячут в надежное место. Пусть, я буду рад этому!!! Они хотят, чтоб я отупел, чтоб я не мог бороться против зла, а следовательно, них, но фокус не пройдет. Господа из НКВД просчитались. Я буду бороться, кричать, звонить! Я буду везде говорить об их жестокости, прямом насилии! Я не боюсь их теперь! Долой страх!Да здравствует борьба!А ты, Муля, пиши, пиши и опять пиши. Жду посылки и письма.Целую. Вова

Самуил был арестован в тот же день. Узнав о его аресте, Володя написал Сталину.

Представьте мое положение в д/д. Мрачные мысли. Я превратился в какого-то мизантропа: чуждаюсь людей, в каждом вижу скрытого врага, потерял всякую веру в людей. А почему я одинок? Да только потому, что общий интеллектуальный уровень воспитанников д/д и учащихся школы много ниже моего. Это не хвастовство. А школа? Школа настолько убога, преподаватели (за исключением 2-х) настолько посредственны, что ее посещать даже не хочется. Я желаю получить максимум знаний, а тут получишь их минимум, да и тот неполный. Ну как после этого быть довольным. Вы можете подумать, что я слишком изнежен, сентиментален. Нет, нисколько. Я лишь требую счастья, счастья настоящего, прочного. Ленин говорил: «В советской стране не должно быть обездоленных детей. Пусть будут юные счастливые граждане». А я счастлив? Нет. Кто же счастлив? Вы, наверное, слыхали о «золотой молодежи» царского периода. Так вот такая «золотая молодежь» существует сейчас, как это ни печально. В состав ее входят в большинстве случаев дети ответственных, всеми уважаемых людей. Эти дети не признают ничего: пьют, развратничают, грубят и т. д. В большинстве случаев учатся они отвратительно, хотя им предоставлены все условия для учебы. Вот они-то счастливы! Странно, но это факт. Т. Сталин, я опускаюсь все ниже и ниже, лечу с головокружительной быстротой в какую-то темную бездну, откуда выхода нет. Спасите меня, помогите мне, не дайте погибнуть!Вот, собственно, и все. Надеюсь, что Вы мне скоро ответите и поможете.Жду с нетерпением ответа. Мороз Вл.

Два месяца спустя арестовали и его. Сначала он отрицал свою вину, но потом признался, что в результате ареста родителей и особенно брата «стал проявлять свою ненависть к советской власти и руководителям ВКП(б) и советского правительства». Районный отдел НКВД нашел его виновным, но не привлек к ответственности по ст. 58–10, ч. 1 как несовершеннолетнего. После рассмотрения дела в прокуратуре СССР Особое совещание при НКВД приговорило его к трем годам лагерей.

Девятого сентября 1939 года мать Володи, отбывавшая наказание в Темниковском лагере для членов семей изменников родины, написала Берии, что ее сыновья «не могли совершить самостоятельно преступления», а значит, были в нарушение принципа, провозглашенного товарищем Сталиным, арестованы за отца. «Я с самых ранних лет честно работала и даже в лагере с января 1938 года также работаю по специальности – я фармацевт. Мужественно переношу свое заключение, как член семьи, но что дети в таком раннем возрасте страдают – это отнимает у меня все, и только надежда на Ваше законное вмешательство и разбор дела детей дает мне силы переносить и это страдание».

Заявление было передано на рассмотрение капитану госбезопасности Чугунихину, который установил, что Мороз Владимир Григорьевич был изобличен «в озлобленной враждебности к руководителям ВКП(б) и советского правительства» и осужден «по самостоятельному делу как участник антисоветской молодежной группы». 25 марта 1940 года он официально отказал Крейндель в ее ходатайстве. Чугунихин не знал, что еще год назад, 28 апреля 1939-го, Володя умер в тюрьме «от туберкулеза легких и кишок».

* * *

Сталин вряд ли читал письмо Володи Мороза, но много слышал о «золотой молодежи» из других источников. 3 июня 1943 года на ступеньках Большого Каменного моста четырнадцатилетний Володя Шахурин (сын наркома авиационной промышленности Алексея Шахурина) выстрелил в пятнадцатилетнюю Нину Уманскую (дочь недавно назначенного посла в Мексике Константина Уманского), а потом в себя. Нина скончалась на месте. Володя умер на следующий день в больнице. Расследование показало, что Володя поклялся не допустить отъезда Нины в Мексику, а орудие убийства одолжил у пятнадцатилетнего Вано Микояна. Выяснилось также, что он возглавлял тайную организацию, в которую входили Леонид Барабанов (четырнадцатилетний сын начальника секретариата Микояна Александра Барабанова), Феликс Кирпичников (четырнадцатилетний сын заместителя председателя Госплана Петра Кирпичникова), Артем Хмельницкий (четырнадцатилетний сын директора Выставки образцов трофейного вооружения Рафаила Хмельницкого), Петр Бакулев (пятнадцатилетний сын главного хирурга Москвы Александра Бакулева), Арманд Хаммер (племянник одноименного американского «красного миллионера»), Леонид Реденс (пятнадцатилетний сын покойного Станислава Реденса и Анны Аллилуевой) и Серго Микоян.

Володя Шахурин

В отличие от Володи Мороза, чей байронизм оставался в рамках презрения к окружающей посредственности и обреченного бунта против несправедливости, Володя Шахурин пошел по стопам Ставрогина – и еще дальше. Его целью было создание «Четвертой империи», которая стала бы синтезом мощи и решимости Советского Союза и Германии. Его любимым чтением были Ницше и «Майн кампф» (доступные в переводах для высших руководителей партии и правительства). Себя он называл «рейхсфюрером». Другим мальчикам импонировала Володина целеустремленность (но, по их утверждению, не его теории), а также атмосфера секретности и пародийная игра во власть отцов (все они были учениками школы № 175, где учились Светлана Молотова и Светлана Сталина). После пятимесячного расследования члены организации и примкнувший к ним Вано Микоян были приговорены к «высылке из гор. Москвы в разные города Сибири, Урала и Средней Азии сроком на один год».

Нина Уманская

Анатолий Грановский (1922 г. р.), сын директора Березниковского химкомбината Михаила Грановского, принадлежал к предыдущему поколению золотой молодежи (как и сын Сталина Василий и его приемный брат Артем Сергеев). Согласно его мемуарам, они «танцевали, ухаживали за девушками, ходили в театр, устраивали вечеринки и вообще наслаждались жизнью». 6 ноября 1937 года его отец был арестован. 27 января 1939-го он попросил, чтобы его тоже арестовали. Через шесть месяцев (после трех жестоких избиений, бесконечных разговоров с сокамерниками и многих часов чтения Гёте, Гюго, Бальзака и Толстого) он написал Берии с клятвой верности и просьбой об освобождении. 20 июля 1939 года его выпустили из тюрьмы в обмен на формальное согласие восстановить связи с детьми арестованных жителей Дома правительства и способствовать их саморазоблачению как врагов советского государства. Его первыми подопечными стали Игорь Петерс, сын видного чекиста и члена бюро Комитета партийного контроля Якова Петерса (кв. 181), и Александр Кульков, сын второго секретаря Московского горкома партии Михаила Кулькова (кв. 268). В своих воспоминаниях он описывает бессонную ночь в Боткинской больнице, где он лечился после тюремных побоев. «Мне придется доносить на моих друзей, – думал он. – А мой расстрелянный или избиваемый отец будет для них приманкой». Способен ли он на предательство? И есть ли у него выбор? И нужен ли ему выбор?

Я лежал на спине в мягкой кровати. Еще не рассвело. Я знал, что мне нужно додумать все до конца. Даже находясь в западне, нужно думать.Все логично. Логичнее не бывает. Я принадлежу к двум конфликтующим сторонам, одна из которых имеет власть надо мной, а другая не имеет. Не удивительно, что первая требует, чтобы я предал вторую. Можно ли надеяться, что сильнейшая из сторон прислушается к моим мольбам? Нет, нельзя. Мои переживания – признак того, что я еще ребенок.

Анатолий Грановский

Но он уже не ребенок. Ему исполнилось семнадцать лет, он лишился отца, и кто-то должен заботиться о матери и младших братьях. И есть ли у него друзья?

Я вспомнил Бутырки и год унижений до ареста. Кто нам помог? Брускин, но Брускин тоже арестован. Кто еще по нашу сторону фронта? Кто вызвался помочь? Кто предложил перетащить тяжелый комод, зашел посидеть или приободрил добрым словом? Только Эрик Коркмасов, который отослал мое письмо матери. Так кто же мои друзья? Лежа в темноте, я почти улыбнулся с облегчением. У меня нет друзей. Я никому ничем не обязан, кроме тех, кто достаточно силен, чтобы диктовать мне условия, – и самого себя.

Бывший директор Челябинского тракторного завода и нарком машиностроения СССР Александр Брускин (кв. 49) устроил его на завод помощником слесаря. Эрик (Джелал-Эраст) Коркмасов, сын недавно арестованного председателя Совета народных комиссаров Дагестанской АССР и заместителя секретаря Совета национальностей Джелал-Эд-Дина Коркмасова (кв. 401), согласился отправить его прощальное письмо матери. Других друзей у него не было, а значит, предавать ему было некого. Он превратился в «плохого человека» – то есть в человека, никому ничем не обязанного, кроме тех, кто достаточно силен, чтобы диктовать ему условия, – и самого себя (а также ближайших родственников, забота о которых входила в стандартное определение «плохого человека»). Узнав, что Игорь Петерс отрекся от родителей, Анатолий сказал, что человек, предавший отца и мать, не достоин доверия друзей и возлюбленных. Игорь ударил его по лицу, но Анатолий никак не отреагировал, хотя был сильнее. Он наказал Игоря и за удар, и за предательство, сообщив о нем в НКВД. Цепочка замкнулась, когда его куратор сказал ему, что Игорь тоже стал тайным агентом. Для Грановского главной темой советского «Фауста» – включая культ рефлексии и «работы над собой» – была сделка с дьяволом. Он был подпольным двойником Левы Федотова. Как и Лева, он стремился к безграничному самопознанию и органичному синтезу событий и воспоминаний; как и Лева, он стал воплощением эпохи «великих планировщиков, будущих геометров нашей планеты». «Мой рассудок, – писал он о своих отношениях с Александром Кульковым, – был занят тем, чтобы запомнить все им сказанное и при этом реагировать таким образом, чтобы наш диалог звучал естественно и располагал к дальнейшей откровенности. Так закаляется сталь, думал я с удовлетворением: через идеальное самообладание и мобилизацию всех сил ради выполнения поставленной задачи. Власть над другими начинается с власти над собой».

Когда началась война, он был направлен в «спецшколу по подготовке диверсантов-разведчиков». «Работа над собой» стала частью работы на победу.

Память, память, еще раз память и контроль дисциплинированного рассудка над эмоциями и слабостью плоти. Настоящего чекиста интересуют только две вещи: поставленная цель и средства, необходимые для ее достижения. Нет ничего – ни принципов, ни убеждений, ни абсолютов – важнее четкости исполнения. Чекист – идеальный слуга и страж государства. Чтобы улучшить результаты, добиться совершенства и стать идеально отлаженной человеческой машиной, необходимо беспрестанно работать над собой.

Согласно его воспоминаниям, он стал одним из лучших курсантов и участвовал в нескольких диверсиях в тылу врага. «Я обнаружил, что точные и быстрые действия, предшествующие хорошо рассчитанному убийству, возбуждают меня. В чрезвычайных ситуациях мое тело реагировало безошибочно, а мой рассудок оставался холодным, как при игре в шахматы со слабым противником».

В перерывах между боевыми заданиями он продолжал работать тайным агентом. Его специальностью было соблазнять молодых женщин и провоцировать их на антисоветские высказывания. «Провокация следовала за провокацией, расследование за расследованием. Я стал частью интимной жизни такого количества людей, что, если бы моя память не была так хорошо натренирована, я запутался бы в массе воспоминаний». Весной 1944 года он проник в очередную группу изгнанников из Дома правительства (в основном недавних выпускников школы № 175). Среди них были Эрик Коркмасов, недавно вернувшийся с фронта из-за ранения в плечо, и дочь Ромуальда Муклевича Ирина.

По воспоминаниям Ирины, они случайно столкнулись в метро. Он показался ей «блестящим офицером, роскошным, властным». Он очень обрадовался встрече, и в тот же вечер они с Эриком пришли к ней в гости. К зависти и изумлению ее подружек по институту, он начал регулярно заезжать за ней на машине. Узнав о том, что ее комнату заняли соседи, он отвез ее в здание суда, попросил подождать снаружи, вернулся с судьей, который сказал, чтоб она не волновалась, поехал к ней на квартиру, взломал дверь, описал чужое имущество, вынес его в коридор и поменял замок. Перед отъездом на очередное боевое задание он пришел в гости и официально попросил ее руки. Тетя сказала, что сейчас не время, и Ирина отказала. Больше она его не видела. Вскоре Эрик Коркмасов и еще двенадцать человек были арестованы по обвинению в подготовке покушения на Сталина. Эрик провел пять лет в тюрьме и несколько лет в ссылке в Казахстане. Позже Ирине рассказали, что Анатолий погиб в тылу врага. Их общая подруга Надя Беленькая (дочь арестованного сотрудника НКВД, в прошлом начальника охраны Ленина Абрама Беленького) как-то сказала, что из ребят их круга самая трагическая судьба выпала на долю Анатолия. Когда Ирина прочитала его книгу, вышедшую в Нью-Йорке в 1962 году, она обратила внимание на то, что в главе о людях, которых он предал, упомянуты Эрик и Надя, но не она.

* * *

Руководителем этой и многих других операций был сын Якова Свердлова Андрей, которого Грановский изображает в виде Мефистофеля: «неприятный, высокомерный», полный сарказма человек, «с искусственным смехом, скрывающим внутреннюю неуверенность», и страстным стремлением к «власти ради власти». После краткого тюремного заключения в 1935 году (за слова «Кобу надо кокнуть») Андрей пошел работать мастером на завод имени Сталина, но был снова арестован в январе 1938-го. По воспоминаниям одного из ветеранов НКВД, во время следствия по делу правотроцкистского блока он использовался для «внутрикамерной разработки подследственных». В декабре 1938-го, отсидев в тюрьме почти год, он был принят в органы и стал следователем. Спустя десять месяцев Анна Ларина сидела в кабинете следователя Якова Матусова, когда открылась дверь и вошел Андрей Свердлов. Зная о его аресте в 1935 году, она решила, что им предстоит очная ставка.

Однако, приглядевшись к Андрею, я пришла к выводу, что он не похож на заключенного. На нем был элегантный серый костюм с хорошо отутюженными брюками, а холеное, самодовольное лицо говорило о полном благополучии.Андрей сел на стул рядом с Матусовым и внимательно, не скажу – без волнения, вглядывался в меня.– Познакомьтесь, Анна Михайловна, это ваш следователь, – сказал Матусов.– Как следователь! Это же Андрей Свердлов! – в полном недоумении воскликнула я.– Да, Андрей Яковлевич Свердлов, – подтвердил Матусов удовлетворенно. (Вот, мол, какие у нас следователи!) – Сын Якова Михайловича Свердлова. С ним и будете иметь дело.Сообщение Матусова показалось мне ужасающим, я пришла в полное замешательство. Пожалуй, легче было бы пережить мое первоначальное предположение об очной ставке.– Что, не нравится следователь? – спросил Матусов, заметив изумление и растерянность на моем лице.– Я как следователя его не знаю, но знакомить меня с ним нет необходимости, мы давно знакомы.– Разве он был вашим другом? – с любопытством спросил Матусов.– На этот вопрос пусть вам ответит сам Андрей Яковлевич.Другом своим я бы Андрея не назвала, но я его знала с раннего детства. Мы вместе играли, бегали по Кремлю. И сейчас вспоминается мне, как однажды осенью Адька, как мы звали его в детстве, сорвал с моей головы шапку и удрал. Я бросилась за ним, но догнать не смогла. Забежала за шапкой к нему домой (семья Я. М. Свердлова жила и после смерти его в Кремле). Андрей взял ножницы, отрезал верхнюю часть шапки – она была трикотажная – и бросил мне в лицо. Андрею было приблизительно около тринадцати, а мне около десяти лет. Возможно, тогда-то он и совершил свой первый злой поступок, и жестокость была заложена в его натуре.В юности мы одновременно отдыхали в Крыму. Андрей не раз приезжал ко мне в Мухалатку из соседнего Фороса. Это было еще до его женитьбы и моего замужества. Мы вместе гуляли, ходили в горы, плавали в море.

А сейчас ему было двадцать восемь лет, а ей двадцать пять. Он спросил ее, зачем она назвала его имя на предыдущем допросе. Она ответила, что исходила из того, что его первый арест будет использоваться следователями против них обоих. Через два или три дня они встретились вновь.

Андрей Свердлов (сидит в первом ряду в центре) с друзьями. Рядом с ним (в первом ряду справа) – Дима Осинский

На этот раз Андрей был мягче, смотрел теплее. Проходя мимо, сунул мне в руку яблоко, но все же про свои обязанности следователя не забывал. Он сидел за письменным столом в небольшом узком кабинете. Мы смотрели друг на друга молча. Глаза мои наполнились слезами. Казалось, что и Андрей заволновался. Возможно, мне хотелось хотя бы это в нем увидеть.У нас были схожие биографии: оба мы были детьми профессиональных революционеров. У обоих отцы успели умереть своей смертью; оба мы в одинаковой степени были верны советскому строю; оба мы с восхищением относились к Н. И. На эту тему у меня был разговор с Андреем еще до моего замужества. Наконец, обоих нас постигла катастрофа. Безусловно, в разной степени, но все-таки катастрофа.Деятельность Андрея Свердлова нельзя было расценить иначе, как предательство. На меня смотрели глаза Каина. Но виновником катастрофы и его, и моей было одно и то же лицо – Сталин.Молчание Андрея было невыносимо, но и сама я на некоторое время потеряла дар речи. Наконец взорвалась:– О чем будете допрашивать, Андрей Яковлевич? Николая Ивановича уже нет, и добывать ложные показания против него не имеет смысла, после драки кулаками не машут! А моя жизнь – она у вас как на ладони, не вам о ней допрашивать. И ваша до определенного времени мне была достаточно ясна. Именно поэтому я защищала вас, заявляя, что к контрреволюционной организации вы не могли быть причастны.Андрей, облокотившись о письменный стол, ссутулившись, смотрел на меня загадочным взглядом и, казалось, пропустил сказанное мимо ушей. И вдруг он произнес слова, никоим образом не относящиеся к следствию, возможно, правильней сказать, к теме нашего разговора:– Какая у тебя красивая кофточка, Нюська!(Нюсей меня называли мои родители и все мои сверстники.) Пожалуй, в этот момент я почувствовала жалость к предателю, подумав, что и он в ловушке, только зашел в нее с другой стороны.– Так, кофточка моя тебе понравилась (я тоже обращалась к Андрею то на «вы», то на «ты», в зависимости от того, какие эмоции брали верх), а что же не нравится?

Он ответил, что она клевещет на показательные процессы и отрицает вину Бухарина, а в заключение сказал, что, «между прочим», его жена Нина Подвойская передает ей привет.

«Привет, между прочим», кроме раздражения, никаких иных эмоций у меня не вызвал. Предполагаю, что жена Андрея и не знала о нашей драматической встрече.Однако я в долгу не осталась и на один привет ответила несколькими. Передала привет от тетки Андрея – сестры Якова Михайловича – Софьи Михайловны, с которой побывала в томском лагере; привет от двоюродной сестры Андрея – дочери Софьи Михайловны, жены Ягоды. С ней в лагере я не встретилась, но все равно привет передала. Рассказывали в лагерном мире, что жена Ягоды до процесса была в колымском лагере, после процесса была отправлена снова в Москву и расстреляна. Наконец, передала привет от племянника Андрея – сына его двоюродной сестры, рассказала и о трагических письмах Гарика бабушке из детского дома в лагерь: «Дорогая бабушка, миленькая бабушка, опять я не умер…»

Анна не знала о расстреле его дяди Вениамина Свердлова, двоюродного брата Леопольда Авербаха и друга детства Димы (Вадима) Осинского. Не знала она и того, что другой дядя Андрея, Зиновий Пешков, – офицер французского Иностранного легиона и что его дочь Елизавета (двоюродная сестра Андрея) вернулась в Москву из Италии в 1937 году и была недавно арестована. Много позже она узнала, что Андрей допрашивал ее тетю, жену бывшего зампредседателя Госплана В. П. Милютина (кв. 163), и что он «обращался с ней грубо, грозил избить, махал нагайкой перед ее носом». Сестра Димы Осинского Светлана считала Андрея «предателем и гнусной тварью» и рассказывала, что, когда их общая подруга Ханна Ганецкая (дочь одного из основателей социал-демократической партии Польши Якуба Ганецкого) «вошла в кабинет следователя, увидела Андрея и бросилась к нему с радостным криком, полагая, что теперь все разъяснится, он оттолкнул ее с криком «сволочь!». По воспоминаниям Елизаветы Драбкиной, которую Андрей знал с раннего детства и называл тетей Лизой, вскоре после ее ареста он зашел к ней в камеру и сказал: «Как вам не стыдно! Вы были секретарем у Якова Михайловича, а теперь вы – враг народа!» По свидетельству Руфи Вальбе, Ариадну Эфрон, которая тоже знала Андрея Свердлова до ареста, потрясло его «циничное и гнусное» поведение во время допросов. По утверждению Роя Медведева, в семейном архиве Георгия Петровского хранится свидетельство об участии Андрея в избиениях его сына Петра.

30. Продолжение счастья

Володя Мороз был одинокий бунтарь. (Его брат Самуил «до хрипоты» отстаивал линию партии в лагерных спорах.) Володя Шахурин готовился стать рейхсфюрером. Анатолий Грановский никому и ничем не был обязан – кроме самого себя. Андрей Свердлов любил либо советскую власть, либо власть ради власти.

Бывшие друзья Андрея Свердлова считали его предателем, но не подвергали сомнению дело, которому он служил. Никто из них не считал необходимым выбирать между преданностью партии и верностью друзьям, родственникам и самим себе. Как бы велика ни была катастрофа, они продолжали жить в прекрасном мире на пороге вечности – в мире, где всегда торжествует справедливость (пусть не для них лично). Изгнание из Дома правительства положило конец их невинности, но не их вере.

Через десять дней после того, как Анну Ларину приговорили к восьми годам лагерей, она написала стихотворение, посвященное десятой годовщине Октябрьской революции.

Сегодня особенно больно,

И сжалося сердце комком,

И слезы бегут невольно,

Катясь по щекам ручейком!

Но хоть за решеткой тоскливой

Бывает обидно порой,

Я праздную вместе с счастливой,

Родною моею страной…

Сегодня я верю в иное,

Что в жизнь я снова войду,

И вместе с родным комсомолом

По площади Красной пройду!

Наталья Рыкова написала Сталину 10 июня 1940 года, спустя год после того, как ее приговорили к восьми годам лагерей.

Меня обвинили в антисоветской агитации, но я не только не вела ее, но и не могла вести только потому, что и до ареста и после него была человеком, преданным советской власти и партии, человеком, для которого жизнь существовала только как работа на пользу советскому народу. Воспитана я советской школой, пионерской и комсомольской организациями, советским ВУЗом, мне только 22 года, но я никогда не мыслила, что возможна какая-то иная жизнь, кроме учебы или работы для своей родины, работы по специальности или на любом участке, куда пошлет меня комсомол, непременно в его рядах, а потом в рядах партии. Так я думала всегда, так думаю и теперь…На комсомольском собрании Высшей пограничной школы, в которой я работала преподавателем русского языка, когда мена исключили из комсомола, выступили люди, с которыми я проучилась пять лет и вместе с которыми продолжала работать. Эти люди не сказали обо мне ничего отрицательного, ничего в какой бы то ни было мере позорящего меня как комсомолку или просто гражданку советской страны.

Наталья Рыкова через полтора года после ареста отца

Для большинства бывших жителей Дома правительства советская страна оставалась одной семьей. Для того чтобы убедить комсомольскую организацию Московского авиационного института исключить Николая Демченко (сына народного комиссара совхозов и лучшего друга Самуила Мороза), понадобилось четыре собрания и речь секретаря парткома. В случае Леонида Постышева четырех собраний оказалось недостаточно. Только комиссар и секретарь комсомольской организации проголосовали за исключение, все остальные, согласно воспоминаниям Постышева, проголосовали против. После четвертого собрания комиссар вызвал его к себе и потребовал комсомольский билет. Он отдал его со словами: «Буду считать, что я теперь член партии».

Когда Инна Гайстер и Заря Хацкевич (дочь недавно арестованного секретаря Совета национальностей из квартиры 96) подали заявление в комсомол, обе сказали, что арест их отцов был «трагической ошибкой». Обеих приняли единогласно (Гайстер в Москве, Хацкевич в Могилеве, после того как она провела несколько месяцев в детдоме). Детей Исаака Зеленского, Елену и Андрея, исключили из комсомола, но они подали апелляцию и были восстановлены.

Гайстер, Хацкевич, Зеленские и большинство их друзей верили, что враги повсюду, но считали своих отцов (и, возможно, отцов своих друзей) исключениями из правила. Дети врагов тоже врагами не были – потому что товарищ Сталин сказал, что сын за отца не отвечает, и потому что в мире счастливого детства и «сокровищ мировой литературы» друзей не предают. Несмотря на трагические ошибки и равнодушие плохих людей, советская жизнь продолжала быть понятной, справедливой и совместимой с дружбой и любовью. Дети, выселенные из Дома правительства, оставались детьми революции. Дискуссии в литературном кружке Дома пионеров, которые вдохновляли Юрия Трифонова, начались после ареста его родителей. Через две недели после начала учебного 1937 года Инна Гайстер и ее двоюродный брат Игорь рассказали своей классной руководительнице, Инне Федоровне Грековой, об аресте своих родителей.

Она как-то странно посмотрела на нас и сказала: «Ну и что? О чем вы говорите? Идите и занимайтесь». И больше ничего. Несколько опешившие, мы пошли в класс, недоумевая, почему Инна Федоровна никак не среагировала на наше заявление. Как будто ничего не произошло.

Другая учительница из той же школы, Анна Зиновьевна Клинцова, особо опекала Вову Пятницкого, который вернулся в школу по приезде из Карелии, и его старшего брата Игоря, который был звездой школьного математического кружка. После введения платного обучения она заплатила за Инну Гайстер и нашла ей частных учеников. Когда бабушка Инны получила телеграмму из лагеря, она позвонила директору школы Валентину Николаевичу. Тот нашел Инну и привел ее к себе в кабинет. «Когда я кончила разговаривать с бабушкой, вид у меня, наверное, был еще тот! Валентин Николаевич только спросил: «Ты вернешься на урок или поедешь домой?» И я пошла в класс».

На бухаринском процессе Арон Гайстер был назван в числе организаторов убийства Куйбышева (в честь которого он назвал свою младшую дочь, Валю). Вскоре Инну выбрали председателем Совета отряда. Когда она сказала, что ее отец арестован, один из ее одноклассников составил список детей врагов народа, в котором значилось двадцать пять фамилий (две трети класса). Остальные ученики сочли это предательством и объявили ему бойкот. После того как он совершил очередную «подлость», его окружили на набережной после школы. Мальчики встали полукругом у парапета, а девочки били его, пока их не прогнал милиционер, дежуривший у английского посольства.

Инна любила своих друзей и учителей, считала 19-ю школу единственной в своем роде и очень гордилась тем, что в возрасте девяти лет воспротивилась решению родителей перевести ее в Московскую образцово-показательную школу (МОПШК), где «детей заставляли отрекаться от своих родителей и проклинать их». Ученики МОПШК тоже любили своих друзей и учителей и считали свою школу единственной в своем роде (и самой лучшей и дружной в Москве). Когда Светлана Осинская сказала своей классной руководительнице, Капитолине Георгиевне, что ее родителей арестовали, «она откинулась к стене: «Ваших тоже?» Кроме Капитолины Георгиевны («ее боялись, но любили»), Светлана помнила учителя пения Виктора Ивановича Потоцкого (который «был одет в бархатную куртку с бантом и был не просто учитель пения, но артист») и физрука и бывшего офицера Тихона Николаевича Красовского, который был особенно «внимателен и ласков» с ней после ареста ее родителей. Братья Светланы, Валя и Рем Смирнов, тоже «очень хвалили своих учителей»; Заря Хацкевич, которая училась в одном классе с Ремом (и догадывалась о его влюбленности), не заметила никаких перемен после ареста родителей, а Елена Кучмина, которая была на год младше Светланы, сохранила «самую светлую» память о МОПШК. «До сих пор поражает благородство учителей наших: школа оказалась битком набитой детьми «врагов народа», но отношение к нам всегда было ровным и добрым».

Пятый класс Московской образцово-показательной школы. Светлана Осинская сидит в первом ряду, третья слева. Предоставлено Еленой Симаковой

Татьяна Смилга, которая была на пять лет старше Инны и Светланы и тоже училась в МОПШК, не испытала ни враждебности чужих людей, ни предательства друзей и родственников, но ее главной «защитой и радостью» в те дни была ее первая любовь – Пушкин. В пушкинский юбилей 1937 года няня сшила им с сестрой новые платья, а кто-то из знакомых достал билеты на лекции в Московском университете – «Бонди, Бродского, Гроссмана – самых больших пушкинистов». Лидия Либединская, учившаяся на два класса младше, вспоминала комсомольское собрание, на котором исключали ее друга, Джона Курятова, но особо отмечала, что собранием руководил специально прибывший в школу представитель райкома (а не школьные комсомольцы), что Джон (названный в честь Джона Рида) отказался отречься от отца и сдать комсомольский билет и что друзья Джона (в том числе сама Лидия) поддерживали его до конца. Один из них, Валентин Литовский, догнал семиклассника, назвавшего Джона врагом, схватил его за шиворот и сказал, растягивая слова, чтобы меньше заикаться: «Ме-ерзавец, да-а ка-ак ты сме-ешь?! Что ты-ы по-онимаешь! А если его отец пра-авда вра-аг народа, так это же бе-еда, страшная бе-еда, как боле-езнь или сме-ерть, по-онима-ешь? А ты на него, сволочь! Он-то ве-едь не виноват! Я убью те-ебя, по-оганец!»

Валентин был сыном известного цензора, театрального критика, гонителя Михаила Булгакова и поборника «Уриэля Акосты», Осафа (Уриэля) Литовского. Он только что вернулся в школу со съемок фильма «Юность поэта», в котором играл молодого Пушкина. Шестнадцатилетняя Лидия влюбилась в него, потому что уже любила Пушкина. «Может, и нам суждено лицейское братство, может, и среди нас есть свой Пушкин? – пишет она в своих воспоминаниях. – Мы посвящали Пушкину стихи, сочинения, мечты. Пушкин снился нам. Мы мечтали совершить паломничество в Михайловское: поездом до Пскова, а дальше пешком, обязательно пешком! А пока мы ходили по Москве, отыскивая дома, связанные с пребыванием поэта в нашем городе». Счастливое детство 30-х годов было кульминацией всех золотых веков человечества и прямым наследником пушкинского «лицейского братства». Когда юноши и девушки из Дома правительства говорили о Родине, они подразумевали центр мировой революции и Россию. А когда говорили о России, то подразумевали страну, созданную вечно молодым поэтом. В 1937 году, в столетний юбилей его смерти, они говорили обо всем одновременно: «Мы говорили о Пушкине, как о живом. Спрашивали друг друга, понравилось ли бы Пушкину наше метро, наши новые мосты, перекинутые через Москву-реку, неоновые фонари на улице Горького?»

Встретив новый 1937 год, Либединская и ее друзья отправились к памятнику на Тверском бульваре.

Летел легкий прозрачный снег. Он ложился в складки бронзового плаща, в курчавые пушкинские волосы. Блестели заиндевелые ветки деревьев.Мы читали Пушкину его стихи. Без конца читали. Строфы «Евгения Онегина», «Роняет лес багряный свой убор», «Воспоминания в Царском Селе», «К морю», «Царя Салтана».В синем небе звезды блещут,

В синем море волны плещут,

Тучка по небу идет,

Бочка по морю плывет…От гениальной простоты этих строк трудно было дышать. И вдруг в морозной тишине новогодней ночи раздался дрожащий от волнения мальчишеский голос:Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, Отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!Это прозвучало как клятва. Так в торжественной тишине воины принимают присягу. Счастлив, кто в юности испытал такие мгновения…А снег все летел и таял на разгоряченных наших щеках, серебрил наши волосы. Наши сердца были переполнены любовью к Пушкину, к стихам, к Москве, к Отчизне. Мы жаждали подвига, безмолвно клялись свершить его. Сверстники мои, дети двадцатых годов, люди счастливого и трагического поколения! Вы росли равноправными строителями советской власти, вы гордились своими отцами, совершившими невиданную в мире революцию, вы мечтали стать достойными их продолжателями…

Юрий Трифонов

Седьмого октября 1939 года остатки семьи Трифоновых были выселены из Дома правительства. Спустя пять недель четырнадцатилетний Юра написал стихотворение, которое превратило его новую квартиру в Михайловское, а его самого – в летописца.

Где мой Левка неразлучный?

Мишка, Димка и Олег?

Где он, смехотворец тучный,

Этот странный человек?

Мчатся времени качели

В бегстве будничного дня,

Может, вы забыть успели

Жизнь былую и меня?

Позабыли дом открытый,

Лиру жалкую мою.

Только я, судьбой избитый,

Это бережно таю!

* * *

Володе Ланде из квартиры 153 было девять лет в декабре 1937 года, когда пришли за его матерью, редактором Партиздата Марией Юсим. (Его отца, начальника планово-экономического управления Госбанка Ефима Ланде, арестовали на полгода раньше.)

Мама меня разбудила только перед тем, как пришло время покинуть дом. Пока я, плохо понимая со сна, что происходит, одевался, мама нервно собирала свои и мои вещи, укладывала их в чемоданы. Вместе с вещами положила семейные фотокарточки, по несколько книг. В 1937 году, к столетию гибели А. С. Пушкина, был издан пятитомник его сочинений. Эти, небольшие по размерам, томики мама упаковала в мой чемодан. Перед самым выходом из дома, наверное не без согласия оперработников, она положила мне в карман пальто деньги. Внешне мама держалась хорошо. Но когда нас вывели на ночную улицу и пришло время прощаться, она разрыдалась, бросилась ко мне, прижала к себе… Оперработники буквально оттащили плачущую маму от меня и стали силой усаживать ее в автомашину, потом в другую автомашину усадили меня и увезли нас, каждого своей дорогой.

Из Даниловского детоприемника в помещении бывшего Даниловского монастыря Володю отправили в город Нижний Ломов Пензенской области. Местная учительница, Антонина Александровна, радушно приняла его, представила будущим соученикам, рассказала о своем арестованном родственнике и пригласила к себе домой на ужин из жареной картошки. «Наверное, и школа, и дом Антонины Александровны были для меня частичками того маленького мира, где осталась улица Остоженка, дом на Берсеневской набережной».

Детский дом (тоже бывший монастырь) оказался частью того же мира. Володя прибыл под Новый год. «В столовой стояла большая елка, на столах сверкали новенькие клеенки, частоколом высились бутылки с лимонадом, а улыбающаяся повариха и девочки, дежурные по столовой, разносили рисовую кашу с изюмом, какао». Вскоре подобие дома стало домом. Володя полюбил своих новых друзей (которые быстро приняли его в свою среду), церковное кладбище, где они рассказывали страшные истории, речку Ломовку «с омутом около высокого противоположного берега», директора детдома – «худощавого, с большими усами и насмешливой полуулыбкой» – и учителя столярного дела Федора Ивановича, который «терпеливо, ненавязчиво обучал ребят своему ремеслу».

Сначала он учил пользоваться столярным инструментом, ровно обстругать доску. Каждую обструганную пацанами доску быстрый в движениях, сухопарый Федор Иванович вскидывал рукой на уровень глаза и одним росчерком карандаша отмечал места, где еще нужно поработать рубанком. Научившись строгать, мы приступали к изготовлению табуретки. Сделав табуретку, новичок признавался полноправным членом кружка столярного дела и мог претендовать на другие, более сложные работы. Я часто вспоминаю свою первую, с трудом вымученную, неказистую колченогую табуретку.

По вечерам Федор Иванович вел кружок фотодела. «Все было почти так же, как еще совсем недавно, когда отец, закрывшись вместе со мной в ванной, проявлял пластинки, печатал фотокарточки». Однажды Володя заболел, и его положили в городскую больницу. Среди больных были два молодых человека, которые учинили ему «что-то похожее на допрос», но соседи по палате защитили его, сказав, что сын за отца не отвечает. Позже он «убедился, что неприятный инцидент в больнице не характеризует общее отношение простых людей к событиям 1937 года». После трех лет в детдоме он уехал в Ленинград к тетке, партийному работнику. «Из одних старых вещей, уложенных мамой, я вырос, другие не сохранились. Но все пять томиков А. С. Пушкина… в целости и невредимости лежали в чемодане среди нескольких пар белья и рубашек». После окончания школы он поступил в военное училище и стал морским офицером.

* * *

Валю, Рема и Светлану Осинских отправили в Шую Ивановской области. По воспоминаниям Светланы, Валя совсем не изменился. «Все ему было интересно, он жил весело и радостно и готов был со всеми поделиться своей радостью. И будущее представлялось ему светлым, он был уверен, что жизнь его не подведет». Он полюбил детдом, школу, учителей (особенно по химии, географии и истории) и соучеников (особенно Мишу Кристсона, который знал наизусть всего «Евгения Онегина»). Он продолжал переписываться с московскими друзьями, Сашей Коганом и Мотей Эпштейном, а они посылали ему «посылки с книгами и разными вкусными вещами». Он любил играть в школьном театре (заикание пропадало на сцене), петь в хоре (особенно балладу «Раскинулось море широко», возрожденную в 1937 году Леонидом Утесовым) и ночевать под звездами, «покрывшись пальто и подстелив травы». Он восхищался Борисом Щукиным в роли Ленина, добросовестно выполнял обязанности старосты класса, хорошо исполнил «Песню о Сталине» в третью годовщину конституции, высоко оценил пьесу о том, как «теплая компания шпионов и вредителей оклеветывает честного члена партии», много тренировался, чтобы сдать нормы ГТО, и очень гордился тем, что был признан годным к военной службе (и читал Гёте в очереди на медосмотр). Готовность к труду и обороне (и работа над собой в рамках подготовки к всеобщему будущему) предполагала жесткую самодисциплину. «Мы с Ремом, – писал он матери, – не курим и курить не собираемся. Во-первых – вред здоровью, во-вторых, деньгам перевод и, в-третьих, – воевать или что – туго придется. Пить – также не пьем. Попробовал недавно пиво в театре – пить хотелось, а нечего – дрянь жуткая. На этот счет можешь быть спокойна».

Светлана и Валя Осинские в детском доме. Предоставлено Еленой Симаковой

Но главным его занятием оставалось чтение. После полутора лет поисков Валя, Рем и Светлана нашли свою мать в мордовском лагере для членов семьи изменников родины. В своем первом письме из детдома Валя писал:

Мама, в Шуе есть библиотека, и не одна, а всего 4. И во всех я записан, беру книги для себя и для Рема и Светы. Прочитал я за последнее время очень много – и самых различных авторов. Прочел все три романа Гончарова, много Л. Толстого, А. К. Толстого, «Козьму Пруткова», много Салтыкова-Щедрина, «Что делать» Чернышевского и еще массу. Из европейцев – очень много Гейне, стихи по-немецки, прозу по-русски, Гёте. Особенно полюбил «Фауста», читал 1-ю часть 3 раза, Бальзака немножко – «Отец Горио», «Гобсек», Ибсена много пьес, Гофмана и еще много других – всех не упомнишь.

Валя Осинский (справа) и его друг Мотя Эпштейн. Предоставлено Еленой Симаковой

Валин список отличался от юношеского чтения родителей отсутствием социально-экономической литературы. Обаяние Гейне с годами не притупилось.

Недавно взял в Павловской библиотеке 5-й номер «Октября», о коем ты мне писала. Биография Гейне там хорошая. А мне она особенно понравилась, т. к. Гейне теперь стал моим любимым поэтом. Помнишь, папа в свое время подарил мне его стихи? Я их долго не читал. А теперь прочел почти все и не знаю, что мне больше нравится, лирика его или сатирические стихи. А поэма «Атта Тролль» – там и лирика и сатира переплетены – и чудесное произведение. Нравится мне и Гейне сам по себе, как человек. Гончаров, например, писал чудесно, а я его не люблю, ибо уж очень сам он был ограничен. Гейне ж – совсем другое дело. Гейневских биографий я читал штуки три, но все-таки полной и совсем хорошей – пока нет. Пополнее бы биограф из «Октября» написал…

Счастливое детство стремилось к сочетанию полноты и лиризма. Сокровища мировой литературы следовало нежно любить и методично коллекционировать. В Шуйском детдоме девиз Вали, Рема и Светланы гласил: «Жизнь продолжается, главное – надо учиться!» Все трое хорошо учились, но самые главные знания приобретались дома (или в детдоме). «В литературе, именно с исторической точки зрения, я теперь неплохо разбираюсь, – писал Валя матери, – но много я все ж еще не знаю».

Например, из французских классиков что я читал? Бальзака «Отец Горио», «Гобсек» и «Евгения Гранде», Флобера «Простое сердце», Стендаля – ровно ничего. Почитать придется еще очень изрядно. Начал я сейчас с древней литературы – греков. Гомер скуку на меня нагнал. Зато замечательно понравились Эсхил, Софокл, Еврипид и особенно Аристофан.

В последующие несколько месяцев он изрядно продвинулся, но продолжал заполнять пробелы.

Недавно прочел «Кандида» Вольтера и пришел в восхищение. Жалко, что ничего больше не добудешь Вольтера. Весьма мне также нравится Анатоль Франс, коего я освоил «Боги жаждут», «Остров пингвинов», «Восстание ангелов», «Харчевня королевы Гусиные лапки, Воззвания аббата Жерома Куаньяра» и рассказы. Стоит еще у меня на полке Лукиан, Шелли и «История западной литературы». Так что современных писателей читаю очень немного – времени не хватает. Читаю хороший роман Каверина «Два капитана», который все критики не без основания хвалят за сходство с Диккенсом.

Валя Осинский

Предоставлено Еленой Симаковой

На советских писателей времени не хватало, потому что они еще не доросли до Памиров.

Понемногу одолеваю «Дон Кихота» – книга не очень тяжеловатая, вопреки моим предположениям. Санчо Панса там чудесный. Как только раздобываю, читаю по частям «Жана Кристофа» Ромена Роллана. Мне кажется, что Ромен Роллан ничуть не ниже Диккенса или другого писателя такого масштаба. После Л. Толстого это мой любимый прозаик. Прочел Софокла и остался им доволен.

«Полнота» предполагала иерархию. Только упорядоченный мир мог быть полным. Литературная табель о рангах строилась на сочетании глубины и красоты. В шестнадцать лет Валя не сомневался в том, кто занимает первую строчку.

«Фауста» я полюбил по очень многим причинам. Во-первых, нравятся мне герои – Фауст и Мефистофель. Мысли их очень умные и глубокие. Гретхен, хотя и глуповата, но очень трогательна. «Фауст» хорош тем, что, по-моему, написан просто и ясно, очень хорошим языком. У Шекспира – масса метафор, сравнений, замысловатых оборотов, так что бывает трудно добраться до смысла. Поэтому читать его утомительно на мой взгляд. А у Гёте ничего этого нет. Во всей драме есть очень красивые стихи, песни главным образом. Вообще-то Фауст написан дубовым стихом, как сказал Гейне, размером немецкой кукольной комедии. Но в самом начале песня архангелов, хоры духов, песни Гретхен очень красивы. То же и во второй части, хотя она менее понятна. Но мест красивых там еще больше.

Окончив школу с золотой медалью, Валя мог поступить в любой вуз без экзаменов. Он долго выбирал между биологией и литературоведением и наконец выбрал классическую филологию. Мама хотела, чтобы он вернулся в Москву, но он решил поехать в Ленинградский университет к легендарной Ольге Михайловне Фрейденберг. Первое время он ночевал на вокзале, но потом сказал старосте группы Елене Мончадской, что ему не дали места в общежитии, и она пригласила его к себе. Отец Елены, зоолог Александр Самойлович Мончадский, сводный брат которого был арестован в 1937 году, позвонил декану филологического факультета, ассириологу Александру Павловичу Рифтину, и Валя, прожив несколько дней у Мончадских, переехал в общежитие.

По воспоминаниям Мончадской, «учился он блестяще. В аттестате у него были круглые пятерки. Среди нас выделялся тем, что знал языки (мы знали, что он родился в Берлине). Но он и занимался больше всех». Ольга Фрейденберг отличала его и пыталась собрать для него деньги, «но он в этом отношении был гордым и помощи не принимал». В одном из первых писем матери Валя писал: «Хожу иногда в кино и чувствую после, что, если б вот не такой иной раз отдых, было бы плоховато. Работаю я иной раз без передышки и усталости не замечаю и не чувствую, но уж работается хуже. Но все же до перезубрежки себя не доведу. Смотрел я «Валерия Чкалова», очень хорошая картина, и «Василису прекрасную» – тоже неплохая». Он был активным членом научного кружка. «Я дал мой доклад о Расине и Еврипиде зав. нашей кафедры, Ольге Михайловне Фрейденберг, она его прочла и сказала, против всех моих ожиданий, что доклад очень хороший. А я уж его жечь собирался. Все же знаю, что мог и лучше гораздо написать, глубже. Но факт, в общем, отрадный. Будет еще у нас одно собрание кружка, где сама Фрейденберг выступит о моем докладе. Все же чувствую, что будет ругать – да за дело, это не обидно». У него появились новые друзья, и он подробно писал об их интересах и достоинствах. Они много говорили об истории и литературе и ходили в кино и театры. По словам Мончадской: «Валя был активный комсомолец. Его очень уважал наш преподаватель марксизма, кажется, фамилия его была Сафронов. На первом занятии он спросил, кем он приходится тому Осинскому. Валя ответил. Помню, на семинарах они подолгу беседовали на равных. Валя при этом жестикулировал».

* * *

Валина сестра Светлана пишет о себе как о человеке менее общительном и менее открытом. Первые несколько месяцев в детдоме ей приходилось очень тяжело, но воспитатели «проявили большой такт», и со временем она убедилась, что вне Дома правительства тоже есть жизнь. Вернее, что только там она и есть. «Я поняла, что у всех своя система ценностей и я не законодатель в этой области, что отныне я равна со всеми, с кем свела судьба в детском доме».

Новая жизнь начиналась в новогоднюю ночь.

На Новый год в зале ставили елку, устраивали маскарад и представление, пели, танцевали. Однажды поставили детскую оперу «Гуси-лебеди», я пела в хоре, а Валя исполнял бессловесную роль Лешего; костюмы достали в городском театре. Однако, помнится, и тогда и в другие годы мне не удавалось выступить – почти всегда к Новому году я заболевала сильнейшим стоматитом, и мое участие в представлении срывалось. Но вообще-то в организованном нами самими драмкружке мы без руководителя поставили пьесу из дореволюционной жизни, в которой я играла роль старой прачки, а потом даже поставили «Тимура и его команду», и я играла Женю… На Новый год приходили иногда учителя из школы; давали гостинцы…Праздновали еще 7 ноября и 1 мая. В физкультурных костюмах – короткие шаровары и голубые футболки (тогда они назывались майками) с белыми воротничками и белыми отворотами на рукавах – выступали с любимым номером тех лет – пирамидами. Мы, старшие девочки, готовили танцы разных национальностей. Выступал хор – пели революционные песни и новые – военные или детские: «Улетают герои-пилоты», «Красный над нами реет флаг», «Ой вы, кони, вы кони стальные», «Старшие братья идут в колоннах» и много всяких других. В дни памяти Ленина устраивали траурный костер. В зале на полу кругом располагали лампочки, затянутые красной материей, узкие красные тряпочки каким-то образом шевелились наподобие пламени. Гасили свет, все сидели на полу, а у костра читали стихи, пели.

Дети из Шуйского детдома. Предоставлено Еленой Симаковой

Детдомовцы несут воду, 1941 г. Предоставлено Еленой Симаковой

Светлана вспоминала танцы под баян в летнем лагере и походы в кинотеатр «Безбожник» в помещении старой церкви, но ее самые главные детдомовские воспоминания – об учителях.

У нас был замечательный директор Павел Иванович Зимин. Думаю, от него зависело то, что нас решительно ничем не выделяли среди других воспитанников. Много лет спустя он говорил мне, что ему было предписано раз в две недели сообщать о нас, о нашем поведении куда следует, но мы никаких отзвуков такого внимания не чувствовали и, конечно, об этом не знали. Никогда никто ни в чем нас не упрекал по части родителей. Один только раз ко мне приступил то ли новый пионервожатый, то ли молодой воспитатель с расспросами о том, понимаю ли я, кто такие мои родители и не стоит ли мне о них позабыть. Я слушала с удивлением. Кто-то прервал нашу беседу, и больше в детдоме я таких речей не слышала.

Детдомовцы маршируют. Светлана впереди. Предоставлено Еленой Симаковой

Павел Иванович Зимин

Предоставлено Еленой Симаковой

Швейная мастерская стала для Светланы тем же, чем столярная мастерская была для Володи Ланде.

Шум в швейной мастерской легко усмиряла руководительница, инструктор швейного дела, сама не слишком шумная, но в тихости своей твердая и решительная Наталья Трофимовна. Небольшого роста, худенькая, милое лицо с мелкими острыми чертами, серые глаза, маленькие ручки и маленькие ножки. Всегда на ней тщательно выглаженный светло-серый сатиновый халатик, из-под которого выглядывает шелковая, кремового цвета блузка; на шее сантиметр, а в отвороте халата иголки, булавки… Точным движением мелких зубов она перекусывала нитку, хотя и учила нас не делать этого, показывая щербинку в верхних. В первый же день Наталья Трофимовна дала мне задание: собрать на нитку рукав у манжеты, это дело пяти минут. Показала, как это делается. Я работала не меньше часа. Когда было готово, она посмотрела и, чтобы подбодрить меня, показала всем как образец работы. Девочки иронически молчали. Увы, это было, наверное, единственное образцовое изделие, вышедшее из моих рук.Итак, ежедневно, по расписанию, я стала вместе со всеми приходить в швейную, часто, впрочем, стараясь улизнуть. Но я втайне полюбила Наталью Трофимовну, чувствуя, что и она меня любит и жалеет. Я следила за ее ловкими движениями, с тайным вниманием прислушивалась ко всему, что она говорила. Ей было тогда сорок лет, старушка по моим тогдашним понятиям. Жила она вдвоем с сыном, про которого много рассказывала.

В первые дни в детдоме Светлане больше всех помогла воспитательница Татьяна Николаевна Гуськова (Тян-Николавна). «Была она миловидная, нервная, худая, вспыльчивая, резкая и довольно суровая, однако преданная нам и вообще детскому дому всей душой». Когда Светлана сказала, что не умеет мыть пол, Татьяна Николаевна взяла тряпку, пошла с ней в спальню и показала, как это делается. Но главное испытание состоялось позже, когда детдом стал домом.

Однажды одна из моих теток почему-то вознамерилась забрать меня из детского дома к себе в Москву, домой, к своим. В детдоме все меня усиленно отговаривали. Я написала маме. Помню: сижу в маленькой классной комнате, вдруг слышу быстрые шаги, с шумом распахивается дверь, пулей влетает Татьяна Николаевна, расплывшаяся в торжествующей улыбке, протягивает мне телеграмму от мамы (как мама сумела послать ее из лагеря?) – «ни в коем случае не соглашайся». Как ликовала Татьяна Николаевна!

Мать Светланы и Вали, старая большевичка и бывший редактор отдела дошкольной литературы Детгиза Екатерина Михайловна Смирнова, регулярно писала детям из лагеря. Однажды Павел Иванович, который читал все письма, адресованные воспитанникам, пригласил Светлану в пустую спальню, усадил на кровать, сам сел рядом, обнял ее за плечи «и стал неторопливо, сочувственно» расспрашивать ее о матери. «Видно, ее письма, полные рассказов о книгах, о стихах, советов – не бытовых, а о жизни вообще, – производили на него большое впечатление». Когда в жизни Светланы любовь к подругам и молодым людям начала вытеснять любовь к учителям и родителям, Екатерина Михайловна процитировала слова А. К. Толстого: «Мою любовь, широкую, как море,/Вместить не могут жизни берега».

Нужно помнить, писала она, что любовь мужчины и женщины – это только часть той любви, которую не могут вместить жизни берега, которая полнее и шире, чем любовь к одному человеку, хотя это и есть ее воплощение на земле. И если в любви двоих не присутствует эта всеобъемлющая сила, то она уже не так интересна и, во всяком случае, не полна. Писала, что больше всего испытывает присутствие этого великого чувства в любви к детям, что знала и настоящую любовь к одному человеку, к одному мужчине и всегда старалась внести в нее эту иную, высшую любовь. Быть может, я передаю все это не вполне точно, но возвышенный смысл ее письма был именно таков, и это было как раз то, чего жаждала моя душа, романтическая, как у большинства молодых людей того времени.

Татьяна Николаевна Гуськова

Предоставлено Еленой Симаковой

Любимая книга Светланы утверждала примерно то же. Любовь и дружба, пишет она, цитируя «Былое и думы», – «наивысшие блага жизни». Первая любовь есть «страстная дружба. Со своей стороны дружба… имеет всю горячность любви и весь ее характер: та же застенчивая боязнь касаться словами своих чувств, то же недоверие к себе, безусловная преданность, та же мучительная тоска разлуки и то же ревнивое желание исключительности».

Лучшую подругу Светланы звали Галина Волкова. Они познакомились в шуйской музыкальной школе. Галине было шестнадцать, Светлане пятнадцать. Галина жила в городе с мамой. Светлана приехала в середине учебного года, когда набор кончился, но одна из преподавательниц услышала ее историю и взяла ее к себе в класс. У нее не было больших способностей, но она хотела «сохранить связь с ушедшей навсегда прошлой жизнью» и стала регулярно ходить на уроки. Директор детдома, Павел Иванович, дал ей ключи от рояля, который стоял в актовом зале, чтобы она могла заниматься. Каждое воскресенье после сольфеджио Светлана и Галина ходили гулять: разговаривали, ели мороженое и смотрели, как нарядные пары танцуют под звуки духового оркестра. «У женщин короткие прически завитых на концах волос – как у Любови Орловой в кинофильме «Цирк». Шелковые платья, вьющиеся вокруг ног ниже колен. Девушки в белых блузках и пестрых вязаных безрукавках. Полотняные белые тапочки с голубой каемкой и застежкой на пуговке. Молодые люди в двуцветных курточках на молнии – высший шик». Иногда они говорили о прошлой жизни Светланы, ее родителях, арестах и будущей войне. «Но это было какое-то другое измерение». Обычно они говорили о другом.

О чем только мы не говорили! Каким должен быть настоящий человек, как надо жить по совести, как поступать. Но больше всего – о книгах. Помню наши бесконечные разговоры об «Очарованной душе» Ромена Роллана. Я прочитала эту книгу… первая, Галина – по моему совету. Как нравилась нам ее героиня – сильная, прекрасная Аннета, какими необыкновенными представлялись ее отношения с сыном, а какое у него было чýдное имя – Марк! А Сильвия, которая уже стареющей женщиной выучилась играть на рояле! Марк и Ася, смерть Марка, плач Аннеты… Мне хотелось быть именно такой. И никогда в наших разговорах не было ничего суетного. Наряды, успех? Да никогда! Вот стать настоящим человеком – это да. То ли время было такое, то ли юный романтический возраст.

И время было такое, и возраст: время юного романтического возраста. У большинства девушек в белых блузках и молодых людей в курточках на молнии были близкие друзья, и чем ближе они были к городской элите, связанной книгами и музыкой с Домом правительства, тем больше они говорили о том, каким должен быть настоящий человек (покойный отец Галины был известным врачом, и она собиралась поступать в один из московских институтов). Светлана любила слушать, как Галина играет на пианино.

Больше всего я любила тогда «Фантазию» Моцарта, которую она играла прекрасно, с большим чувством, иногда останавливаясь, чтобы сказать, что вот это место ей особенно мило. Мне тоже, наши чувства и мнения всегда совпадали. Много она играла Шопена – вальсы, мазурки, одну за другой, и каждая была у нас с чем-то связана, некоторые с какими-то образами, иногда даже смешными. Была, например, мазурка… которую мы, правда, много позже, называли «ковырять масло». Это у Герцена в «Былом и думах» описан старый лакей, который награждал тумаками докучавших ему мальчишек. Иногда он «ковырял масло», то есть как-то искусно и хитро щелкал, как пружиной, большим пальцем по их головам. Звучали у нас Мендельсон, Бетховен, Шуберт, Шуман, Чайковский. Я тоже играла, но умения мои были ничтожны, это было смешно.

Романтическое время требовало романтической музыки и романтической литературы. Светлана и Галина не подражали дружбе Герцена и Огарева: они нашли отражение своей дружбы в книге, которую прочитали в институте. Галина поступила на исторический факультет Областного педагогического института в Москве. Светлана последовала за ней.

Все четыре года института мы были неразлучны… Вместе мы «открыли» для себя «Былое и думы» Герцена, и это было одно из сильнейших впечатлений нашей общей юности… Нас поразило сходство наших отношений с дружбой Герцена и Огарева. Все то же, что и у нас, и их клятва на Воробьевых горах, куда мы поехали, чтобы разыскать это место, показалась нам прямо-таки нашей. Только они поклялись в верности своему делу, а у нас такого не было.

Светлана (слева) и Галина через двадцать лет после первой встречи Предоставлено Еленой Симаковой

Дело Герцена и Огарева завершилось светлой верой отца Светланы. Делом Светланы и Галины была их дружба.

* * *

Большинство сверстников Светланы из Дома правительства служили тому же делу. В ссылке – в лагерях, детских домах и коммунальных квартирах – или в Доме правительства, среди опечатанных дверей и теней изгнанных соседей, они продолжали жить в мире безбрежной любви, в «атмосфере настоящей единой семьи» (как пишет Светлана Осинская). Это была семья соразмерная стране, страна, сплоченная в секту, – сказка, которую вера (с помощью Федора Ивановича и Натальи Трофимовны) сделала былью.

У Александра Серафимовича был литературный протеже по имени Алексей Евграфович Костерин, журналист и автор нескольких автобиографических рассказов о Гражданской войне (в том числе повести об исходе «За перевал», вышедшей одновременно с «Железным потоком»). В 1936 году он получил работу в газете «Советская Колыма», а в 1938 году был арестован как «социально-опасный элемент» и приговорен к пяти годам лагерей. В письмах Серафимовичу его жена, Анна Михайловна, просила о помощи и клялась в невиновности мужа («несмотря на то что в личной жизни К., может быть, и был иногда свиньей, но в работе и в партии он чистый и преданный человек») и своей собственной («клянусь своими тремя детьми, что я ничего не знаю и ни в чем не виновата»). В 1936 году их старшей дочери Нине исполнилось пятнадцать лет. Она не жила в Доме правительства, но была частью того же счастливого детства – городского, книжного, романтического и страстно патриотического. (Костерины жили в доме № 19 в Трубниковском переулке, где раньше помещался Народный комиссариат национальностей.) Она любила Пушкина, Мериме, Гёте, Гейне, Ромена Роллана, Левитана и Бетховена; не одобряла «Фауста» Гуно в филиале Большого из-за тривиальной трактовки сделки Фауста с Мефистофелем; делала научные доклады в литературном и историческом кружках; боролась – работая над собой – с «нехорошим чувством тщеславия»; думала о памяти как о «камере хранения» с разными стеллажами для багажа; «поставила себе в план» написать сочинение «Антифашистские романы Фейхтвангера»; готовилась к сдаче норм ГТО по бегу, прыжкам, гребле, езде на велосипеде и метанию гранаты; удивлялась, как автор «Виктории» мог «скатиться к фашизму», и решила «познакомиться с литературой о Гамсуне»; верила, что «без дружбы не может быть жизни» и что любовь раскрывает «умную истинную сущность»; анализировала любовь с точки зрения трактата Стендаля «О любви»; перечитывала рассказы отца о Гражданской войне и мечтала о подвиге самопожертвования в собственной жизни; читала «Как закалялась сталь» Николая Островского и ходила «смотреть его в гробу»; была (в возрасте пятнадцати лет) одной из семи комсомольцев класса («поэтому нас основательно нагружают, но зато и авторитет большой»); помогала пионерам из подшефного отряда делать макет поста пограничников и альбом о Хрущеве; сопровождала инвалидов и стариков на избирательный участок в день выборов 12 декабря 1937 года («этот день надолго останется в памяти»); ценила близкую дружбу с классным руководителем и комсоргом; боролась с «болотом мещанства» и делила девочек своей школы на «болото», «барышень» и «комсомолок». Комсомолки занимались общественной работой, приобретали знания, вели дневники, ходили в театр, верили в дружбу и любовь и любили Пушкина, Мериме, Гёте, Гейне, Ромена Роллана, Левитана и Бетховена.

Тем временем происходили «страшные и непонятные» вещи. Брата отца дядю Мишу («члена партии с первых дней революции») и его жену тетю Аню арестовали, а Нинину двоюродную сестру Ирму отправили в детдом. Потом такая же «ужасная беда» приключилась с другим дядей, дачными хозяевами и отцом подруги. Когда от Костерина пришла телеграмма, что он может потерять работу и вернуться раньше срока, она написала в дневнике: «От отца я не откажусь!» Когда он написал, что его исключили из партии и уволили с работы, она ответила словами Остапа Бульбы: «Слышу, батько!» Когда беда настигла ее классную руководительницу Татьяну Александровну, она поклялась: «Ни за что и никто не заставит меня отшатнуться от Татьяны Александровны!» Когда она узнала, что отец арестован, она написала, что это «ужасная ошибка». А когда мать, бабушка и тетки сказали, что она не должна была говорить правду об отце ректору Геологического института, она ответила цитатой из Салтыкова-Щедрина: «Они хотят, чтобы и я, по их примеру, устраивалась «применительно к подлости». Нет, мне комсомольская честь дороже!»

«Комсомольская честь» означала сочетание «партийности» с верностью родным и близким. Андрей Свердлов выбрал государство; Володя Мороз выбрал семью; Нине и большинству детей революции не нужно было выбирать: все они были как Остап Бульба, для которого отец и вера едины. Любой намек на необходимость выбора был «ужасной ошибкой». «Страшные и непонятные» дни были – в то же самое время – «горячими и веселыми». «Мой папа и дядя Миша, – писала Нина – якобы враги народа. Да разве я, их дочь по плоти и крови, могу этому поверить?» Три дня спустя она выступила на комсомольском собрании с осуждением «безобразного поведения» своих одноклассников. «Хотя отцы наши и арестованы, – писала она, обращаясь к одному из них, – но я тебе не товарищ!» «Когда он станет юристом, – писала она о другом, – то он может стать опасным врагом нашего социалистического общества». 23 августа 1939 года Нина узнала, что ее не приняли в Геологический институт. Число «зачумленных во имя отцов», написала она, продолжает расти. Три дня спустя она провела «беглый осмотр книжного багажа», в который вошел роман Анатоля Франса «Боги жаждут» (о молодом якобинце, который казнит врагов революции, пока не гибнет сам). «Могучий писатель, – записала Нина, – но с его трактовкой французской революции и якобинцев согласиться не могу». Шесть месяцев спустя она получила благодарность за отличную политработу и дисциплину во время военизированного перехода по маршруту Москва – Сходня – Нахабино – Москва. «В общем, к войне готова. Одно плохо: из-за близорукости не могу научиться хорошо стрелять, а напяливать очки не хочется – корове седло!»

Нина Костерина

Окружающий мир отвечал ей взаимностью. Классная руководительница Татьяна Александровна дала ей денег для двоюродной сестры, отправленной в детдом. Комсорг школы поддержала ее после ареста отца, а вскоре после ареста собственного мужа прислала ей «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина с пожеланием оставаться «боевой и активной Ниной». На выборах в комитет комсомола школы в октябре 1938 года она получила 29 голосов из 34. В очереди в Комитете по делам высшей школы она познакомилась с девушкой, которая после ареста отца год жила в кабинете директора школы («удивительно смелый директор!»). Не поступив в Москве, Нина поехала в Баку, но не получила стипендии. Ее мать написала письмо Сталину с протестом против нарушения принципа невиновности детей, и Нину приняли в Московский геологический институт. Три недели спустя она встретила новый, 1940-й, год. Ее новогодним пожеланием было: «Учиться, читать, расти…»

Но главным источником утешения – а также вдохновения, радостей и разочарований – были ее ближайшие друзья, Лена Гершман и Гриша Гринблат. В последние два года школы они виделись почти каждый день: делали уроки, ходили в гости к Татьяне Александровне, готовили комсомольские мероприятия, гуляли в Парке Горького, работали в Ленинской библиотеке, читали дневники друг друга и бесконечно говорили о любви, дружбе, книгах и чувствах. Гриша был влюблен в Лену, потом в Нину, потом в Лену и снова в Нину. На выборах в комитет комсомола в октябре 1938 года он единственный получил больше голосов, чем Нина. Он поклялся посвятить жизнь науке и писал стихи, посвященные Лене, а потом Нине. Нина, «избалованная поэтами – от Пушкина до наших дней», находила их слабыми, но ценила за посвящения. Лена плакала от счастья, когда ее приняли в комсомол, и «чуть не плакала», когда Гриша ее разлюбил. Когда они не были вместе, они писали друг другу письма. «Жизнь, несмотря ни на что, чертовски хороша!» В ночь на 20 января 1940 года Нина не могла уснуть. В три часа ночи она встала, пошла гулять по заснеженной Москве и «по-новому увидела и ощутила Красную площадь, Кремль и алое знамя над Кремлем». Вернувшись домой в шесть утра, она взяла с полки томик Гёте, забралась под одеяло и перечитала любимое стихотворение:

Все ты хандришь, о несбыточном мыслишь!

Да оглянись: сколько жизни вокруг!

Счастье всегда возле нас. Научись лишь

Брать его полною горстью, мой друг.

В следующем году она получила «новогодний подарок»: «бодрое, свежее» письмо отца с «густыми яркими красками о природе и о людях, с которыми живет и работает» (в лагерной буровой партии в пятидесятиградусный мороз). «Прежде чем поставить палатку, им пришлось разгребать снег метровой толщины… И меж строк письма какая-то неуловимая ироническая улыбка».

Назад: 28. Высшая мера

Дальше: 31. Священная война