Книга: Ровесники. Немцы и русские (сборник)

Назад: В поисках следов памяти Рольф Ланге

Дальше: Мое военное детство Вальтрауд Ошманн

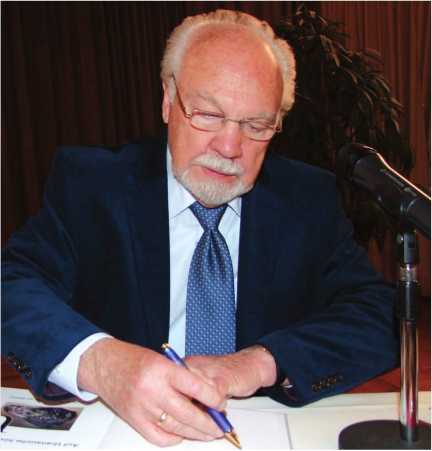

Отдавая должное

Борис Петрович Лашков

Борис Петрович Лашков родился в Ленинграде в 1957 году. В детстве пережил всю блокаду, бомбежки, голод, гибель отца на Ленинградском фронте, смерть дяди. В 1959 году окончил геологоразведочный факультет Ленинградского горного института. Работал по урановой тематике во Всесоюзном институте разведочной геофизики и в Советско-Германском Акционерном обществе (СГАО) «Висмут» в ГДР. Кандидат геолого-минералогических наук. Автор, соавтор и переводчик нескольких книг.

На моем жизненном пути мне повстречалось много хороших и замечательных людей, и мне хотелось бы вспомнить их, и прежде всего тех, кого уже нет с нами, хотя бы и по отдельным отпечаткам прошлого. То есть «не лепо ли начати, братия» если не повесть, так размышления о прожитом и пережитом – ведь у каждого своя жизнь и своё видение событий – постараться вспомнить, что может оказаться интересным или даже полезным кому-то? Наверное, лепо! Ведь для этого надо дожить до определенного возраста, когда уже есть время, но ещё не исчезли окончательно хотя бы самые яркие воспоминания. Люди, пережившие клиническую смерть, утверждают, что в последний момент перед ними как на экране проносятся картины их жизни. Стоит ли уповать на этот момент, да и будет ли он? Не лучше ли пролистнуть этот альбом с картинками жизни заранее?

Истоки

Чему мы обязаны в своем становлении в этом мире? Конечно, прежде всего родителям и более отдаленным предкам, ну, и обстоятельствам жизни, то есть воспитанию, образованию, влиянию среды и так далее. Вот и отдадим должное своим родителям, любившим и воспитавшим нас, да и родителям родителей. При этом воспитания как такового могло и не быть, они просто жили рядом и подавали пример своим существованием. В моем случае главной воспитательницей была бабушка, мамина мама.

Моя мама Прошина (Лашкова, девичья фамилия Антонова) Антонина Ивановна родилась в 1914 году (еще в Санкт-Петербурге, потому что это был февраль, а переименовали город в Петроград в этом же году, но позднее) в семье питерского рабочего-набор-щика. Мне мало что известно, как проходили ее детские годы во время революции и разрухи после гражданской войны, во всяком случае, школьные её годы уже прошли в установившееся советское время. Она окончила школу, получила профобразование и начала работу закройщицей на обувной фабрике «Скороход». Там она и повстречала моего будущего папу. Они работали, видимо, хорошо – долгие годы у нас дома хранились огромные фотографии, ранее висевшие на Доске почета, на которых они были сфотографированы за работой на станках. После очередного переезда в новую квартиру фотографии пропали. Мать вспоминала, что когда проводилось подробное документирование рабочего дня для выработки обязательных норм, она все же старалась работать помедленнее, с тем чтобы нормы не стали невыполнимыми для немолодых обувщиц. Будучи от природы энергичной, умной и активной молодой женщиной, она была избрана депутатом Московского районного совета, была делегатом XVI Съезда Советов, встречалась в группе молодежи с М. И. Калининым, Н. К. Крупской и другими известными деятелями страны. Не знаю ее депутатских полномочий до войны, но были они, видимо, не маленькими, поскольку иногда за ней приезжала автомашина М-1, что по тем временам было большой редкостью. Во время блокады Ленинграда ей был доверен отдел по распределению продуктовых карточек в Московском районе Ленинграда. Карточки тогда – это была сама жизнь. Насколько этот слой тогдашних советских служащих был честным в отличие от теперешних коррупционеров, можно судить и по тому, как голодала наша семья. Мой дед (её отец) не выдержал голода и какими-то рискованными путями сумел выбраться из блокированного города к родственникам в Вышний Волочек, а мамин брат Сергей Антонов, мой дядя, будучи призванным в армию в 18 лет, заболел в окопах и, ослабленный голодом, умер. Я, как потом рассказывали мама и бабушка, все спрашивал, когда стрелки на ходиках встанут в одну линию – в 6 часов вечера давали поесть. Небольшим пособием для администраторов её уровня в самые голодные годы был выдаваемый иногда котелок каши, за которым мы с бабушкой чаще всего пешком отправлялись с Киевской улицы в райсовет Московского района.

После войны маму опять же назначили на один из ответственейших на тот период постов – в жилищный отдел. Город был разрушен, люди возвращались с фронта, из эвакуации, всем необходимо было жильё. И здесь тоже нужны были неподкупные люди. Единственным «откатом», полученным неожиданно ею, был маленький трофейный аккордеон, который один фронтовик, получивший вполне законно квартиру в нашем же доме, на радостях принес к нам домой и сказал: «Пусть сын учится!» И я действительно научился по слуху играть простые народные мелодии, но плохо дело было с басами – их было всего 12 кнопок, и их явно было недостаточно для любой тональности. Мне хотелось учиться правильно, по нотам, но тогда, сразу после войны, было, видимо, не до моих увлечений.

Когда началось известное «ленинградское дело», вслед за городскими руководителями начали арестовывать и районных советских и партийных деятелей, в частности, подвергся преследованиям второй секретарь Московского райкома партии Владимир Антонович Колобашкин, с которым мама была знакома еще по комсомольской работе на обувной фабрике «Скороход» и позднее связана депутатскими делами. После войны по его инициативе создавался в Московском районе парк Победы, где мы с мамой участвовали в посадке деревьев. Но тогда многие боялись ареста, во всяком случае, мама несколько раз упоминала в разговоре с бабушкой эту фамилию. Всего по «ленинградскому делу» было осуждено более двух тысяч представителей ленинградской номенклатуры, из которых около 200 человек расстреляли. Помню, что в нашей семье, пережившей все годы блокады, с большим уважением относились не только к командующему Ленинградским фронтом генералу Говорову, но и к городским организаторам и руководителям обороны А. А. Кузнецову, П. С. Попкову, от которых тоже во многом зависела жизнь ленинградцев. То, что они были расстреляны сразу после суда, тогда, конечно, не знали. Причиной этих репрессий была борьба внутрипартийных группировок за власть, маниакальная подозрительность Сталина и желание замолчать масштаб доставшихся населению города страданий и потерь. Тогда же был ликвидирован и Музей обороны Ленинграда, бесследно исчезли экспонаты, на одном из стендов которого была и фотография моего отца, одним из первых отправившегося добровольцем в народное ополчение и погибшим через год под Ленинградом. Лишь через 40 лет музей был открыт снова, но в нем мало что сохранилось – из 130 залов в Соляном переулке сейчас заполнены лишь единицы.

В 1947 году мать вышла снова замуж за вернувшегося с войны офицера, семья которого – жена и дочь – погибли от голода в Ленинграде. У них довольно поздно (матери было 42 года) родилась дочка, и они прожили, в общем, благополучную жизнь. После сложения депутатских обязанностей маме как проверенному блокадой надежному администратору предложили заведовать городскими гостиницами, в том числе лучшей в городе «Асторией», но она предпочла более спокойную работу одного из руководителей Треста парикмахерского хозяйства. В связи с этим одно время моя «канадская» стрижка красовалась чуть ли не в половине парикмахерских города.

Скончалась мама после смерти моего отчима в 1991 году, ещё ленинградкой, каковой она и была всю жизнь. Через месяц Ленинград снова стал Санкт-Петербургом.

Мой отец Лашков Петр Герасимович родился в 1912 году в деревне Озеряево Тверской губернии в семье крепкого крестьянина, который отличался к тому же умением шить сапоги. Деревня эта расположена в красивейшем месте над озером, в самом что ни на есть сердце России, ведь недалеко находятся озеро Селигер и истоки Волги – левитановские и венециановские места. Особую красоту придает этому селу Покровская церковь, расположенная на холме. Мой будущий отец закончил семилетку и отправился в Ленинград получать профессиональное обучение на обувщика, видимо, по совету своего отца, обувщика-самоучки, но не тут-то было. Его не приняли в фабрично-заводское училище – получалось, что он сын середняка, и даже более того, кулака, поскольку его отец, кроме крестьянского хозяйства, занимался ещё и шитьем сапог и ему помогали родственники. В слезах вернулся в деревню, стал просить своего отца помочь ему получить нужную справку. Герасим Павлович был человек неглупый и местную советскую власть знал накоротке. Зарезал поросенка, закупил выпивки и позвал эту власть решать проблему. Нужная справка была получена. А главное, чем же так отличалось их хозяйство от соседских – та же российская скромность, дом и до сих пор стоит в деревне, не выделяясь среди других. В итоге отец получил специальность и стал закройщиком на фабрике «Скороход», да не просто, а передовиком, и вскоре был избран секретарем комсомольской организации. Здесь он встретил мою будущую мать, началась нормальная мирная жизнь. Вспоминает Федор Андреевич Ковязин,который работал в третьем цехе рантовой обуви вместе с отцом. Он помнил его затяжчиком на конвейере: «Петя

был в меру серьезен, в меру любил пошутить. Мог сплачивать молодежь». Летом отец заведовал пионерским лагерем фабрики. Но продолжалось это недолго. Уже в июле 1941 года отец добровольцем отправился со 2-й дивизией народного ополчения, формировавшейся в Московском районе, на фронт в должности комсорга скороходовского полка. Вот что пишет С. Бардин в своей книге «И штатские надели шинели»: «Если не ошибаюсь, первого или третьего июля во дворе «Скорохода» состоялся прощальный митинг. Нас, отправлявшихся на фронт, выстроили по четыре в ряд. Правда, в своих гражданских костюмах, без оружия, внешне мы еще не были похожи на бойцов. Но мы, мастеровые люди, только что оставившие свои рабочие места, – закройщики и вырубщики, затяжчики и перетяжчики, швейники и рантовщики, мастера смен и участков, работники фабричного управления и начальники цехов, – уже ощущали себя солдатами, защитниками Родины. Слева от меня стоял молодой, но уже хорошо известный среди ленинградских обувщиков перетяжчик Николай Чистяков с орденом Трудового Красного Знамени на груди. Справа… секретарь комитета комсомола Петр Лашков… Всего отправлялось на фронт больше четырехсот скороходовцев». Отца вспоминает и медсестра Л. Ф. Савченко в своих воспоминаниях об обороне Усть-Тосненского рубежа: «Из скороходовцев был сформирован 103-й полк, вошедший во 2-ю дивизию народного ополчения. 14 июля прибыли на станцию Веймарн. Вокруг шумел густой лес. Дымились свежие воронки. На запасных путях горел эшелон с ранеными. Фашисты расстреливали поезд с самолетов, хотя на крышах вагонов были ясно видны красные кресты.

Комендант станции торопил быстрее разгружаться и уходить: самолеты пошли на второй заход. Вдруг мы увидели, что из поезда на запасных путях вываливаются люди, горящие как факелы. Мы бросились им на помощь и вынесли 97 человек.

Догнав своих, мы уже не походили на тех щеголеватых девчат, какими выезжали из дома. Одежда висела клочьями, на руках волдыри. Мы вспомнили Петра Лашкова, который заставил нас обрезать косы. Они бы сгорели в этом аду!».

2-я Ленинградская стрелковая дивизия народного ополчения (Московского района) формировалась с первых дней войны в основном из добровольцев Московского и Ленинского районов Ленинграда. Она входила в состав действующей армии с 4 июля 1941 по 23 сентября 1941 года (с 23 сентября на её базе была создана 85-я стрелковая дивизия регулярной 42-й армии). В связи с захватом немецкими войсками плацдармов на Луге 13–14 июля 1941 года она была спешно погружена в эшелоны и выгрузилась в Веймарне. С 14 июля 1941 года вступила в бой в районе деревни Ивановка и села Среднее, южнее Веймарна, на подступах к плацдарму у Ивановского. На тот момент времени дивизия фактически стала единственным сравнительно крупным соединением советских войск, которое действовало в том районе, и силами именно этой дивизии были сформированы границы плацдарма у Ивановского и прекращено расширение плацдарма.

В 1967 году бывший комиссар 102-го стрелкового полка Г. Е. Гродзенчик на собрании молодежи «Скорохода» вспоминал: «Полк формировался с 3 июля 1941 года рядом с фабрикой в школе на углу Лиговки и Московского проспекта. Уже 13 июля ополченцы при выгрузке из поезда попали под жестокую бомбежку фашистов. Ехали на тренировочные занятия, а попали сразу в бой. Противник прорвался под Кингисеппом, и 14 июля был первый бой дивизии. Стрелковый полк скоро-ходовцев оказался в центре направления главного удара. Петя Лашков был настоящим вожаком молодежи полка. Всегда его видели на переднем крае». Федор Андреевич Ковязин вспоминает: «Встретились мы с ним на передовой в первые же дни боев. Представьте себе обстановку. Наше несчастье заключалось в том, что народные ополченцы еще не умели воевать, не успели ничему научиться за те десять дней, что формировалось ополчение. Как они встретятся с врагом – тут многое зависело от политработников. Помню случай, как пришел к нам на передний край Петя Лашков. А ведь для этого надо было немало мужества. Мы-то в окопах, а до них надо преодолеть незащищенные участки, подвергнуться пулеметному, минометному обстрелу».

Я помню отца, как он пришел к нам на Киевскую улицу в военной форме. Было лето, и я сбежал к нему с нашего четвертого этажа во двор. Он поднял меня на руки, обнял. Потом отец присылал мне с фронта открытки, на одной из них была фотография отряда красноармейцев на лыжах, на другой кони Клодта, были и другие. Некоторые сохранились у меня, а другие реликвии – его офицерскую планшетку, письма – я отдал в музей фабрики «Скороход». (К сожалению, ни музея, ни самого «Скорохода» в наш век рыночной экономики не сохранилось). Похоронная повестка пришла в июле 1942 года. Федор Андреевич вспоминал: «Погиб Петя в танковой атаке. Полк вел наступательную операцию – это было в июле 1942 года. Мы должны были выбить противника из населенного пункта, а целью было отвлечь на себя его силы. И мы это сделали. У нас было два танка, а немцы бросили в атаку целый батальон, 30 танков. Пришлось закрепиться и отбиваться от них. Тогда-то и был Петя смертельно ранен».

Более подробное представление об этих боях в последние дни жизни отца можно найти в книге историка 42-й армии, в которую входила 85-я стрелковая дивизия, В. Соколова «Пулковские высоты». В главе «Старо-Пановская операция» он подробно описывает сложное положение наших частей, противостоящих превосходящим силам немцев. Приказом от 16 июля 1942 года была поставлена задача прочно оборонять занимаемый рубеж, атакуя противника в районе Красносельского шоссе западнее Ново-Койрово, уничтожить части 583-й дивизии противника и овладеть восточной частью Старо-Паново. Необходимо привести обширную цитату из этого исследования, чтобы представить ожесточенность этих боев.

«В 9.00 20 июля 1942 года части 21-й и 85-й стрелковых дивизий, после артиллерийской и авиационной подготовки, перешли в наступление с переднего края 21-й стрелковой дивизии и атаковали противника на фронте 1,5 км.

Наступающие части, преодолевая сопротивление противника, сосредоточенный огонь его пулеметов, минометов и автоматов, в 18.00 20 июля 1942 года выполнили задачу дня, заняв рубеж: «южный берег пруда (озера), далее на юг по восточному берегу р. Дудергофка, от северной окраины Старо-Паново до оврага (3542)». Части прочно укрепились на занятом рубеже.

Успеху пехоты способствовало введение в бой трех рот танков КВ и Т-34.

Противник вечером и ночью предпринял четыре контратаки силою от одной до двух рот. Одну из контратак он поддерживал 8 самолетами, прикрывая свои действия дымовой завесой и огневыми налетами своей артиллерии и минометов большой интенсивности. Части 85-й стрелковой дивизии прочно удерживали занятые позиции, успешно отразив все контратаки противника.

В 20.00 20 июля 1942 года противник группой из 6 самолетов подверг бомбардировке с воздуха наши подразделения, занимавшие Старо-Паново.

К исходу дня командарм приказал: «Закрепиться на достигнутых рубежах, организовав прочную систему огня… Привести части в порядок, организовать эвакуацию раненых, питание людей, подтянуть огневые средства и приступить к инженерному укреплению занятого рубежа».

Части в течение остатка суток 20 июля и сутки 21 июля 1942 года продолжали выполнять эти задачи по закреплению на занятых рубежах. Боевые действия в этот период ограничивались только ружейно-пулеметной перестрелкой.

К исходу дня 21 июля 1942 года в развитие достигнутого успеха командарм приказал: «С утра 22.07.42 всеми силами 21-й и 85-й с. д., действуя с востока и юга, уничтожить противника в Урицке и закрепить его за собой».

Выполняя этот боевой приказ, части в 9.00 22 июля 1942 года перешли в наступление. Противник массированным огнем артиллерии, минометов, бронепоездов, огнем пехоты оказывал ожесточенное сопротивление.

Две контратаки мелких групп автоматчиков противника были смяты. В середине дня противник, сосредоточив до двух батальонов в Ивановских оврагах и один батальон у Саевого завода, перешел в контратаку и потеснил наши части, продвинувшиеся на западную окраину Старо-Паново, на восточный берег р. Дудергофка. Здесь части приступили к приведению себя в порядок, закрепившись к исходу дня 22 июля 1942 года на рубеже «побережье Финского залива, Петергофское шоссе, Клиново, западный берег озера, восточный берег р. Дудергофка, мост восточнее ст. Лигово на Ораниенбаумской железной дороге, восточная окраина Старо-Паново».

25 июля 1942 года бой возобновился.

Наши части за четыре дня боев потеряли 5859 человек убитыми и ранеными комначсостава и рядовых. Пополнение, вливаемое в ходе боя в подразделения, плохо осваивалось командирами, бойцы, в свою очередь, не знали своих командиров, что зачастую приводило к замешательству в боевых порядках при атаках.

Противнику за дни боев с 20 по 24 июля 1942 года был нанесен большой урон: уничтожено до 1500 солдат и офицеров, взято в плен 27 человек, из них 1 офицер».

Находясь на передовой, отец был ранен 23 июля осколком гранаты или мины в живот, перебегая из одного ряда траншей в другой, и через два часа скончался. В приказе об исключении из списков военнослужащих указано, что он являлся секретарем бюро ВЛКСМ 103-го стрелкового полка 85-й стрелковой дивизии, которая входила в состав 42-й армии. Перед смертью он вспомнил слова народной песни, и последними словами было: «Жена найдет себе другого, а вот мой сын Во…» Из кармана его гимнастерки вынули залитую кровью фотографию. На ней они вдвоем с матерью, он в военной форме, на воротнике гимнастерки нашиты три куба, соответствующие званию старшего лейтенанта. А за три месяца до гибели он прислал лично мне фотографию, на обороте которой написал: «На долгую память моему любимому сыну Боричке от папы. Лен-фронт». Мне иногда хочется думать, что из своего «далёка» он помогает каким-то образом в моей жизни…

Он занесен в Книгу памяти Министерства обороны и в Книгу памяти Тверской области. В первом донесении о безвозвратных потерях место захоронения указана деревня Старо-Паново Красносельского района Ленинградской области, теперь это территория Петербурга. Мать была на похоронах, но теперь уже некого спросить где. Видимо, позже произошло перезахоронение. Похоронен он теперь на Чесменском воинском мемориальном кладбище в Петербурге, расположенном в Московском районе города, позади одной из красивейших петербургских церквей необычной для православной церкви архитектуры – псевдоготической, построенной, к слову, петербургским немцем архитектором Фельтеном. Это старинное кладбище возникло в 1836 году. Вначале на нем хоронили ветеранов Кутузовских и Суворовских походов, потом и других воинов и, наконец, защитников Ленинграда. На кладбище установлен памятный крест в честь всех погибших воинов. У основания креста находится доска с надписью: «Вечная память павшим во имя России в период: Отечественной войны 1812, Русско-турецких войн 1828–1829, 1877–1878, Крымской кампании 1853–1855, Русско-японской войны 1904–1905, Первой мировой войны 1914–1918, Великой Отечественной войны 1941–1945». Так соединились погибшие в двух Отечественных войнах.

В 70-х годах прошлого века, когда было организовано рабочее движение «За того парня», скороходовские молодые рабочие откладывали часть своего заработка на памятник ему, и я принимал в этом участие, но так и не смогли собрать необходимой суммы. Теперь поставить достойный памятник практически невозможно из-за охраняемого статуса мемориала.

Дед по материнской линии Антонов Иван Иванович (1890–1966) происходил из семьи моряка; известно, по крайней мере, что его отец, мой прадед, служил в последние годы в Петербурге в мореходном училище, теперешнем Высшем военно-морском училище имени М. В. Фрунзе. Дедова профессия наборщика в типографии (в советские времена она называлась ленинградская типография № 14 «Красный печатник») по тем временам была весьма квалифицированной, сейчас бы сказали «питерская рабочая элита», да это видно и по его старой фотографии. Он совсем не похож на так любимого партийными идеологами пролетария. Его работа хорошо оплачивалась; во всяком случае, он мог себе позволить отдыхать летом два месяца в деревне, где и произвел неизгладимое впечатление своей красотой и Петербургским лоском на простую деревенскую девушку мою будущую бабушку На свадьбу он подарил ей настенные часы Павла Буре с боем, которые благополучно ходят до сих пор, несмотря на время (целый век) и бомбежку в войну В молодости дед играл в Народном доме в театре в пьесе Гоголя «Женитьба». Во время блокады дед, будучи ещё крепким мужчиной, не выдержал голода и ушел из блокированного города. Каким образом он добрался до Вышнего Волочка, который не был занят немцами и в котором жила свояченица, сестра моего отца тетя Тася, одному Богу известно. Она потом рассказывала, что когда его усадили за стол, то не могли оторвать от еды. В результате он распух, и они боялись, что не выживет. Какое-то время дед работал в передвижной железнодорожной типографии и после войны с трудом, поскольку был выписан, вернулся в Ленинград. По всей видимости, дед был отличным наборщиком, и даже когда уже внедрялись машинные наборы (монотипы, линотипы), его работа была востребована. Дед вспоминал, что он в двадцатые годы набирал рассказы Зощенко, который приходил в типографию и правил тексты прямо по набору. Из других его рассказов запомнилась история про оставленную на стульчаке газету с портретом Сталина, после чего один рабочий из их коллектива исчез. Моя бабушка Сталина боготворила, а дед только иронически хмыкал, когда по радио несли уж очень откровенный вымысел. Я, будучи пионером, с ним отчаянно спорил. Хотя он и участвовал в молодые годы в революционных сходках, но про общественную уравниловку говорил, что пальцы-то все равно к себе гнутся, а не от себя, и показывал это на своей руке. Также он рассказывал о тюремном наказании за 20-минутное опоздание. Сам он за многие десятилетия привык вставать всегда в одно и то же время, ходил пешком с Киевской улицы в типографию у трамвайного парка им. Коняшина на теперешнем Московском проспекте. К его режиму, к сожалению, относилось также и регулярное потребление «маленькой» (250 грамм водки), которое он оправдывал необходимостью промывать организм от свинцовой пыли. Несколько свинцовых букв были в нашем доме, и я любил печатать эти буковки. После смерти бабушки он сильно сдал, прожив всего два года. Он умер у меня на руках в возрасте 76 лет в полном сознании. Когда я его спросил: «Ничего не хочешь сказать?», он хрипло ответил, что тут уж ничего не скажешь. Разбирая бумаги, я обнаружил бабушкину записку-предсказание (или завещание?), в которой она писала, что дед не проживет после нее больше двух лет. Она не хотела, чтобы он оставался без нее беспомощным стариком. Так оно и случилось.

Бабушка по материнской линии Антонова Ксения Осиповна (1888–1964) была простой девушкой из крестьянской семьи в деревне Заовражье Гдовского уезда Санкт-Петербургской губернии, хотя семья эта была уже не вполне крестьянской, так как бабушкин дед был священником, а отец служил волостным писарем. Я видел его записную книжку-календарь, куда он каллиграфическим почерком вносил черными чернилами различные записи, чаще расходы и выплаты. Я любил листать ребенком в блокадные годы эту книжку, в ней было что-то необычное: церковные символы, непривычные буквы. Про своего деда-священника бабушка вспоминала только, как он помирал. Будучи глубоким стариком и чувствуя свой час, он лег на лавку, отвернулся к стенке, сказал: «Не трогайте меня, буду помирать». И действительно пролежал три дня, и тихо скончался.

Она часто вспоминала родную деревню, которую покинула тридцать лет назад, от нее я впервые услышал непонятные слова «мыза» – дворянское имение, которое располагалось поблизости в Гверездне, или «рига» – большой сарай для обмолота зерна. Для нее они были совершенно обычными.

У деда с бабушкой было четверо детей, двое из них умерли в младенческом возрасте, а моя мама и дядя Сережа, её брат, прожили свою каждому отведенную жизнь. Выйдя замуж, бабушка уже больше не работала и была, что называется, домашней хозяйкой. Вдвоем с дедом они выдержали и революционные годы, и гражданскую войну, пережили смерть двоих детей в младом возрасте. Про революцию бабушка рассказывала, что в деревне к власти пришли одни лентяи и пьяницы и поотбирали у зажиточных крестьян все нажитое тяжелым трудом.

Пришлось им пережить и смерть единственного сына Серёжи, призванного в армию во время блокады. Его организм был настолько ослаблен голодом, что он даже не успел погибнуть в бою, заболел и умер в армии в восемнадцать лет. Он мне очень нравился своим добродушным характером и молодостью. Перед армией он устроился на хлебозавод рядом с нами, на Смоленской улице (теперь это акционерное предприятие). Иногда он приносил оттуда в зеленом ребристом пластмассовом портсигаре кусочек хлеба. Моя мать его корила и говорила, что могут за это посадить. Похоронили его на Новодевичьем кладбище, поскольку оно расположено недалеко от нас. Здесь похоронены: медик С. П. Боткин, поэты Ф. И. Тютчев, Н. А. Некрасов, А. Н. Майков и другие, художник М. А. Врубель, композитор Э. Ф. Направник, адмирал Г. И. Невельской, шахматист М. И. Чигорин. После войны мы часто все вместе ходили на Сережину могилу, после которой иногда посещали расположенное недалеко надгробие с фигурой спускающегося с небес Христа. Христос казался невесомым и парящим в воздухе, лишь касаясь ногами основания. Выполнена эта бронзовая фигура была в петербургских гранитных мастерских скульптором П. И. Кюфферле. Похоронена там жена полковника А. А. Вершинина, набожная и добродетельная женщина, много помогавшая бедному люду. У могилы всегда лежали цветы. Вандалы обломили ноги Христа. Сейчас, когда он глубоко погружен в бетон, исчезло чувство схождения с небес. Ходили слухи, что хулиган, сломавший ноги Христу, потерял и свои собственные под трамваем. В конце 1960-х годов проходило массовое уничтожение памятников под предлогом создания на территории кладбища музейного заповедника. Всего было уничтожено около 400 памятников, в том числе и Сережина могила. Когда уже в наше время я пытался восстановить Сережину могилу мне ответили, что после 50-х годов все захоронения здесь были запрещены, а блокадные просто не сохранились.

После гибели Сережи у бабушки осталась единственная отрада – внук. Всю блокаду она старалась сохранить мне жизнь: по каждой тревоге в первые страшные месяцы мы спускались с четвертого, последнего, этажа в наше бомбоубежище, потом уже с пришедшим опытом стали это делать избирательно, чтобы не тратить излишне сил.

Как бабушка радовалась после войны каждому снижению цен! Всё ведь обставлялось торжественно, сначала звучали позывные, все собирались у репродуктора, потом Левитан объявлял, на что и на сколько.

После войны в одно из первых лет мы отправились в родную бабушкину деревню Заовражье Сланцевского района Ленинградской области. Она хотела привести в «божеский вид» внука после блокады и насобирать грибов и ягод. Поездка была тяжелая, на перекладных, последние километры давались старенькому автобусу с большим трудом. Наконец, не выдержав послевоенных дорог, автобус крякнул ещё раз и замолк окончательно. Шофер полез под автобус, а пассажиры стали располагаться вдоль дороги. Длился ремонт несколько часов, и одна особо нетерпеливая старушка принялась честить шофера, не закрывая рта и не стесняясь в выражениях по поводу его драндулета и его самого. Сам же он продолжал только ему известные манипуляции под машиной. Наконец начали показываться его ноги, туловище, и вот он сам грязный, уставший встал около двери. Все замерли, ожидая его бурной реакции. А он, вытирая руки ветошью, вдруг спокойно так говорит старушке: «Бабка, а чего ты меня все время хотела спросить, ну, спрашивай!» Все рассмеялись, напряжение спало, и мы поехали дальше. В деревне мы остановились у бабушкиных не то знакомых, не то дальних родственников. Бабушка ходила за грибами или ягодами, я оставался, и мне все нравилось в деревне, но особым впечатлением для меня было, когда соседка принесла полное блюдце желтого с сотами меда, ведь я никогда раньше его не видел, а тут можно было макать хлеб прямо в блюдце!

Второй раз я отправился в эту деревню уже будучи в девятом классе вместе с моим приятелем Женей Полянским. Когда он сидел за этюдом, рисуя живописно-дряхлый сарай, проходившая мимо женщина с едкой иронией спросила-заметила: «Наше колхозное богатство изображаете?»

Бабушка была очень хлебосольной, хорошо готовила и как-то по-особенному вкусно жарила тонкими пласточками картошку, любила, когда приходили в гости родственники или знакомые. Родственников в Ленинграде было много, большинство были простые, в основном рабочие люди, и когда они собирались, то начинались бесконечные упоминания каких-то кумов, сватьей, шуринов – я уходил в другую комнату, и теперь, конечно, не могу их всех припомнить. У бабушки был хороший слух, в молодости она пела на клиросе в деревенской церкви. Позже, после войны, по праздникам за столом она пела свои любимые, не столько жалостные, а истинно трагические песни «Из-за острова на стрежень…», «Хас-Булат удалой! Бедна сакля твоя…», «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне…». Дед же не сворачивал со своей темы: «С вином мы родились, с вином и помрем…» Голландских буров было жалко, и себя тоже: «Налей, налей, товарищ, заздравную чашу. Бог знает, что с нами случится впереди!»

После войны плохо было и с продуктами, и с деньгами, и она иногда на праздники варила брагу, и пробка временами вылетала из трех- или пятилитровой бутыли. Сама она только пригубливала, а когда появилось пиво, которое мы приносили домой в бидончике, могла выпить чайную чашечку, причем клала туда сахарный песок, чтобы оно не было горьким.

У нас сохранились хорошие отношения с ней и тогда, когда я уже вырос, окончил институт и завел семью. Но и, как обычно бывает, стал забывать вовремя поздравить, лишний раз позвонить, подарить что-нибудь. К счастью, у нее появилась внучка, для нее все началось сначала. Спасибо тебе, бабушка, что передала мне свою привязанность к детям и внукам! Между прочим, и эту небольшую деревню на границе с Эстонией не обошли сталинские репрессии. Единственное упоминание о деревне в Интернете: Иванов Петр Никанорович, 1912 г. р., уроженец д. Заовражье Новосельского с/с Гдовского р-на Лен. обл. Особой тройкой УНКВД ЛО 10 октября 1937 г. приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян в Ленинграде 14 октября 1937 г. (Нет сведений о реабилитации).

Дед по отцовской линии Лашков Герасим Павлович (1888–1952) крестьянствовал в деревне Озеряево Тверской губернии, но и его, как большинство российских крестьян, армия не обошла стороной. По слухам, кто-то из его предков был цыганом, ушедшим из табора ради красивой крепостной девушки. Очень может быть: дед владел сапожным мастерством и, в отличие от большинства голубоглазых родственников, был кареглазым, что и передалось и моему отцу, и мне. Кроме моего отца у него был еще сын Сережа, который тоже погиб, работая на железнодорожных путях, и две дочери – Тася и Тоня. Поскольку он хорошо шил сапоги, у него было много заказчиков, и он был вынужден привлечь родственников в помощь, что при раскулачивании было вменено ему в вину. Из-за этого же чуть не пострадал и мой отец, о чем я упомянул выше.

Однажды один экстрасенс, просматривая старые фотографии моих родственников и взяв в руки фотографию деда столетней давности, вдруг неожиданно заявил, что он зарыл где-то кое-какое добро. И уж совсем было удивительно позднее узнать из записок умершей родственницы подтверждение этому ясновидению (!?).

Мы ездили к деду с мамой только один раз после войны. В этой деревне мне удалось за короткое время подружиться с местными ребятами, и я вместе с ними объедался на огромной старой черемухе вязкими ягодами. У деда же в саду было другое лакомство, дед называл его винная ягода, и только уже на собственной даче я понял, что это была коринка. Позже дед снова женился на молодой женщине, звали ее Евдокия, и уже в возрасте 62 лет произвел на свет сына, которого назвал, как и моего отца, Петром. Так что есть у меня молодой дядя, полный тезка моего отца. Встретился я с ним в 1976 году в Вышнем Волочке на похоронах тети Таси, сестры моего отца. Служил он тогда милиционером в одном из поселков Новгородской области.

Дом деда и по сей день стоит в полной сохранности, а сама деревня с её живописными местами – озером, церковью, лесами была использована при съемках телевизионного сериала про Сибирь «Строговы», причем построенная для съемок в полбревна дореволюционная часть деревни выгодно отличалась от тогдашней колхозной своей сибирской добротностью.

Его племянник Егоров Николай Анисимович, мой двоюродный дядя, один из немногих защитников Брестской крепости, оставшийся в живых. Для него война началась с первых минут нападения фашистов 22 июня 1941 года на Советский Союз. Эти первые минуты войны на западной границе по рассказу Николая Егорова ярко описал автор знаменитой книги «Брестская крепость» Сергей Смирнов. Тяжело раненый Егоров попал в плен. В документах Минобороны России «Мемориал» имеются две записи о Николае Анисимовиче Егорове. Одна – о том, что он пропал без вести в период с 22.06.41 по 31.07.41 на Западном фронте, другая, более поздняя, об отмене исключения его из списков Вооруженных сил СССР и о том, что он репатриирован из немецкого плена, прошел спецпроверку в 1-й запасной стрелковой дивизии и уволен в Брест-Литовский РВК.

Сергей Смирнов разыскал бывшего лейтенанта Егорова только в 1956 году. Тогда Николай Анисимович работал в одном из колхозов близ города Вышнего Волочка Калининской области. Как раз в это время в партийной комиссии Московского военного округа рассматривался вопрос о восстановлении его в партии, и Егоров был вызван туда. Дело его благополучно разрешилось: он был восстановлен в рядах КПСС с прежним стажем. Впоследствии Николай Анисимович вышел на заслуженный отдых, создал большую семью, с шестью детьми.

Бабушки по отцовской линии Лашковой Татьяны Ивановны (1892–1942), когда я приехал к ним после войны в деревню, уже не было в живых, так что я ее в сознательном возрасте и не видел. Её мать Ястребова Еня была карелкой, так что в нашем роду, как это характерно для русских Северо-Запада по данным ДНК, имеется и угро-финская составляющая. Тверские карелы, родиной которых являлся Олонецкий край, появились на тверских землях в ходе переселения, которое началось в массовом порядке после потери Россией в войне со Швецией в начале XVII века Карельского уезда и Ингерманландии. Массовый исход начался, главным образом, в результате действий Швеции, насильно переводившей новых подданных из православия в протестантство.

Рассказывали, что бабушка была доброй женщиной, но после гибели сына заболела и умерла от рака.

Бабушкина и дедова могилы находятся на озеряевском кладбище, недалеко от Покровской церкви. В 1937 году и эту затерявшуюся в глубине церковь не обошли сталинские репрессии – священник был арестован и пропал в лагерях, а приход и церковь постепенно пришли в запустение. Лишь теперь она вошла в список 100 храмов России, подлежащих реставрации. Возведен крест и начаты восстановительные работы. Частично сохранились клеевые росписи 1867 года. Но сама деревня, как и многие другие в этом районе, живет за счет дачников. Красивейшие и благодатные места, богатые грибами и ягодами необъятные леса – и опустевшие деревни. А от деревни Веретье, где жила тетя Тоня, просто не осталось ничего, один дом сгорел, другие распродали на вывоз, люди переехали, а что осталось, разграбили лихие люди. И такой деревни на карте России больше нет.

Мой отчим Прошин Петр Александрович (1912–1977) заменил мне после войны отца. Фронтовой офицер, вся грудь в боевых наградах, глубокие шрамы от ранений, физически очень крепкий, приветливый, он произвел на меня сильное впечатление. Мне было около 10 лет, когда он появился в нашем доме и постепенно вошел в нашу жизнь, как родной. Он мало рассказывал о боях, хотя дошел до Германии (почему-то там он особенно обратил внимание, как немцы благодарят – не просто «данке!», а «данке шён!», и это я вспомнил позднее, когда начал работать в ГДР). Он родился в 1912 году, кажется, в Пскове. Рано потеряв мать, которую очень любил (вспоминал, что она была красивой), и не приняв мачехи, он сбежал из дома в Ленинград и выучился в фабрично-заводском училище на электро-и газосварщика. Он мечтал о высшем образовании, но не получилось, обзавелся семьей, появился ребенок. В блокаду, приехав на побывку в Ленинград, он сам был вынужден отвезти ослабших от голода жену и маленькую дочку в больницу, где они после его отбытия на фронт скончались. Как и многих умерших от голода блокадников, место их захоронения неизвестно, где-то в одной из братских могил, от некоторых уж не осталось и следов. Настолько для него были тяжелы эти воспоминания, что лично мне он только один раз рассказал об этом. Да и воспоминания его о войне были редкими, хотя он и прошел ее от начала и до конца. Они, во всяком случае, не носили героического оттенка, хотя вернулся он с войны с наградами и со следами ранений от осколков, а один, засевший в виске, так и оставался у него всю жизнь, врачи сказали – лучше не трогать. Но иногда мелкий эпизод ярче освещает эту обстановку, чем длинные рассказы. Он был офицером связи, и как-то, когда он докладывал большому начальству обстановку их блиндаж попал под бомбежку Скаты бревен начали рушиться, начальство бросилось к выходу Отчим со смехом и очень искренно рассказывал, как ему хотелось тоже, а может, еще быстрее их наружу, да стоял с поднятой рукой к козырьку Всю послевоенную жизнь он отработал электро- и газосварщиком, в основном на заводе механических изделий на Киевской улице. Подрядился как-то на выезд в Череповец на какое-то военное строительство подзаработать, и я к нему приезжал в каникулы. У отчима было открытое, красивое русское лицо. Он хорошо рисовал, играл и научил меня играть на семиструнной гитаре, любил водить меня по музеям Ленинграда. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, какую важную роль сыграл он в моем становлении. Он не читал мне нотаций, а занимался вместе со мною, то строя довольно сложную модель линкора, то показывая приемы игры на гитаре и на балалайке, то вместе мы проявляли и печатали фотографии. Мои родные просто жили рядом, и их жизнь невольно становилась примером. Один непроизвольный урок до сих пор не уходит из моей памяти. В одно послевоенное лето мы должны были ехать куда-то на отдых ночью. Мест для лежания не было, переполненные душные послевоенные вагоны, мы с матерью не знали куда приткнуться. На какой-то третьей полке валялись чьи-то вещи. Он занял ее и устроил нас, а когда пришел какой-то тип довольно крупного телосложения, просто внушительно предложил ему посидеть внизу. Пару раз мы отдыхали в Западной Белоруссии в доме его отца с мачехой. Это была бывшая польская территория Молчадь, ещё сохранились польские и немецкие оккупационные надписи. Отчим рано вышел на пенсию (его профессия входила в список вредных для здоровья), помогал, в том числе и нам, строить дачу. Такой эпизод стоит у меня перед глазами. В один из выходных мы с тестем решили устроить фундамент для пристройки. Для этого необходимо было закупить небольшое количество бетона. Официально в советское время для частного строительства его закупить было негде, можно было только договориться со строителями, что я и сделал: вышел на Выборгское шоссе, остановил первую попавшуюся бетономешалку и попросил привезти куба два бетона. На что шофер заявил, что слить он может только полную заправку, иначе ему не отчитаться. В итоге эти 6 или 8 кубов лежали на нашем участке с намерением через некоторое время превратиться в Мамаев курган. Стоял отличный солнечный летний день. Ничего не подозревающий отчим в отличном выходном настроении шел по направлению к нашему дому, перекинув через руку воскресный пиджачок. Я видел его в тот момент, когда он заметил бетон и наши отчаянные попытки как-то преобразовать его в фундамент. Шаги его стали замедляться, он постепенно осознавал, что отдыха не будет. Только благодаря его помощи мы дорыли траншею, сделали опалубку и залили бетон. Сын Саша, которому было около 5 лет, все это время поливал бетон из шланга, чтобы он не окаменел. Я боялся, что его самого придется скоро выколупывать из панциря. До сих пор стоит эта пристройка, и я вспоминаю отчима, глядя на нее.

Недаром говорят – хорошему человеку дается легкая смерть. В тот день я приехал к родителям на другой конец города, чтобы сводить его в поликлинику на лазеротерапию, дождался окончания процедур, отвел домой. Он был рад проявленному вниманию, мы тепло расстались. А часа через четыре уже поздним вечером позвонила мать и сообщила, что отчим умер. Я не мог этому поверить, ведь мы только что расстались. А произошло это так. Отчим по привычке завел настенные часы, потом сказал матери, что плохо себя чувствует, прилег на диван и еще до приезда «Скорой помощи» скончался.

Дом 16/22,1945 год

Детство, блокада, школа

Когда я родился в 1937 году, родители вместе с бабушкой и дедушкой по маминой линии жили в коммунальной квартире на Литовском проспекте. 1937 год сейчас звучит довольно зловеще. Отравленная атмосфера подозрительности проникала и в быт. Мать рассказывала, что в их большой квартире проживала семья интеллигентных людей, у которых часто собиралась гости, слышалась музыка, по-видимому, танцевали, но за этими звуками кому-то из соседей послышался стук печатной машинки. Поступил донос, и этих людей не стало. В те годы и мать думала, что раз забрали, значит, это, видимо, какие-то враги, противники нашего государства. Только после хрущевских разоблачений и она предположила, что, скорее всего, это были очередные невинные жертвы. Перед войной родители вместе с маминым отцом и матерью получили новую трехкомнатную квартиру на Киевской улице в доме 16/22 (теперь он № 22/26), одним из немногих построенных для рабочих с относительно по тем временам большими удобствами. В квартире, конечно, не было ванной комнаты, а была лишь раковина на кухне, где стояла плита, которая и спасла нас от вымерзания в блокаду. Дом этот находился напротив главного въезда в печально знаменитые продуктовые склады им. Бадаева, которые были сожжены немецкой артиллерией 8 сентября 1941 года. Как пел Высоцкий: «Я видел, как горят Бадаевские склады…» Мне было тогда четыре года, и я должен был видеть эту картину, но память сохранила почему-то лишь пожар заградительного аэростата над нашим домом, что было очень страшно, потому что горело небо. Остались и некоторые другие отдельные воспоминания блокадных лет. Наш дом, теперь памятник эпохи конструктивизма, состоял из двух корпусов, как тогда говорили – флигелей.

Между ними был довольно просторный двор с сарайчиками для дров. Я помню, что зимой 1941/1942 года в углу двора долгое время лежал труп полного мужчины. Бабушка говорила, что это жилец из второго флигеля и что полные помирают первыми, потому что им надо больше еды. В первое же блокадное лето оставшиеся в живых после голодной зимы развели там огороды, у нас тоже было прямо под нашими окнами две или три грядки, а также сарайчик с дровами.

Вид на Бадаевские склады сразу после войны

Мы жили на четвертом, последнем, этаже, и в первые месяцы мы с бабушкой всегда спускались в подвал в бомбоубежище. Бомбоубежище было покрыто свежей штукатуркой, для детей там лежали покрашенные деревянные кубики. До сих пор запах свежей штукатурки вызывает у меня ассоциации с бомбоубежищем. Потом, когда попривыкли к бомбёжкам и стало известно, как заваливает людей в этих бомбоубежищах, она стала ставить меня между двойными входными дверьми. Здесь проходила капитальная стена, и считалось, что даже если дом разрушится, стена эта останется стоять. Все же, опасаясь худшего, она сводила меня как-то в Никольскую церковь и окрестила втайне от родителей-коммунистов (отец ещё был жив), чтобы не дай Бог внучок не погиб нехристем. При этом она не была излишне набожной, но иконы, привезенные когда-то из родного дома, висели в красном углу, помнила все церковные праздники, молилась. Деда же я ни разу не видел, чтобы он даже просто перекрестился.

Немцы так хорошо видели город, особенно его южную часть с Пулковских высот, что, обстреливая Бадаевские склады, другие важные объекты вокруг нашего дома (например, хлебозавод № 5, механический завод), ни разу не попали в наш дом. Лишь один раз осколок снаряда обрушил угловой балкон. Говорили, что со стороны хлебозавода несколько раз кто-то подавал сигнальные ракеты. Всю блокаду передо мной расстилалась панорама сожженного Бадаевского склада, а глухое здание за ним с высокой трубой было границей доступного мне мира, и очень хотелось знать, что же находится за ним.

На углу Киевской и Заозерной улиц была сооружена кирпичная баррикада на случай внутригородских боев. О блокаде написано много, не стоит повторять общеизвестные факты, например, как собирали пропитанные сахаром поленья с Бадаевского склада, каким лакомством была дуранда – жмыхи семечек подсолнуха, как со страхом слушали сирену и слова «воздушная тревога, воздушная тревога!» по радио и другое. Упомяну только наших соседей этажом ниже, которые погибли от голода, пытаясь спастись столярным клеем. Упомяну, как бабушка боролась с блохами и клопами, с моими червями-паразитами. В какой-то день у нас были лишь горчичные лепешки. Выжить мне помог мой возраст, когда организм ещё обходится малым количеством еды, а вот большинство 12-14-летних подростков умерли, им надо было много пищи.

Помню, как пришла похоронка о гибели отца. С мамой случилась настоящая истерика, у нее в руках были ножницы, возможно, она вскрывала ими конверт, и она с силой бросила их на пол. Ножницы разлетелись на две половины. Бабушка рыдала, дед сидел молча в стороне, и я подошел к нему и спросил, не понимая, видимо, толком происходящего: «Дедушка, а ты почему не плачешь?» Почти 70 лет спустя я убедился, что в таком возрасте смерть просто не воспринимается всерьез, когда мой четырехлетний внук спросил меня на похоронах своей бабушки: «Дед, а ты почему не умер?»

Во время блокады бабушка учила меня читать и писать, и в 5–6 лет я прочитал свою первую книжку «Бежин луг» Тургенева. Затем последовали пьесы Шекспира «Два веронца», «Буря» и «Бабушкины сказки» Жорж Занд. Последняя была дореволюционного издания с золотым тиснением и старинными «ятями» и «ерами», что придавало ей особый сказочный колорит. Из-за нехватки денег после войны я вынужден был отнести её в магазин старой книги, встал в очередь и какой-то опытный деляга буквально вырвал ее у меня из рук, дав три рубля, что тогда показалось мне достойным вознаграждением. Как бы мне хотелось теперь вернуть ее! Через 100 с лишним лет наконец «Бабушкины сказки» были изданы, но в каком виде – почти на газетной бумаге, с бледно воспроизведенными рисунками – даже содержание, конечно дамско-салонное XIX века, потеряло своё очарование. Было еще одно уникальное академическое издание народного фольклора, который я прочитал значительно позже. По-видимому, мне просто его не давали читать, поскольку сказки эти были изданы без купюр, и самое безобидное было «нас… господину в шляпу», что ещё сопровождалось и соответствующей гравюрой. Были ещё два-три дореволюционных журнала «Нива» с интересными картинками.

Весь этот экзотический набор чтения объясняется просто: ничего другого не осталось в нашей квартире, остальное ушло на растопку буржуйки и печки, там же закончили в конце концов свое существование и журналы «Нива». А самым первым написанным мною предложением было воспринятое по слуху из радио-тарелки, но непонятное по содержанию «ачарован атабой», что означало «очарован я тобой». Фраза оказалась вещей, эту настоящую колдовскую очарованность мне пришлось испытать в моей жизни, и она доставила мне и счастье и страдания.

Запомнилась мне ещё одна характерная уже послеблокадная сценка. Как всегда, мы шли с бабушкой по Смоленской улице из магазина, где за неимением очков она всегда просила меня называть ей цены, напротив, угол Московского проспекта, работали пленные немцы, устанавливая кирпичную ограду вокруг сквера. По-моему, это был 1946 год. Один молоденький немец подошел к бабушке с самодельным деревянным самолетом с пропеллером и сказал: «Купи, матка, для внука». Примерно столько же было бы её Сереже, да и похож он был своей молодостью. Бабушка пожалела его, дала три рубля, да еще и кусок хлеба отломила.

В школу № 570 (теперешняя № 574) на Московском проспекте я пошел в сентябре 1944 года, когда блокада уже была полностью снята, но война ещё не кончилась. К тому времени я легко читал и мог написать простые предложения. Как-то, когда у десятиклассников заболела учительница и не было урока, меня в качестве местной достопримечательности посадили читать им газету «Правда». Нашей первой учительницей стала Мария Александровна, бывшая партизанка из Ленинградской области, довольно строгая. Иногда, вооружившись длинной деревянной линейкой, она наказывала ребят-переростков, шумевших на «Камчатке» – задних партах. Ученики были в основном из соседних домов на Московском проспекте и прилегающих Киевской и Смоленской улицах. Некоторые из домов традиционно пользовались дурной славой, например, известный дом-коммуна «Порт-Артур», построенный в 1904 году архитектором В. П. Кондратьевым для рабочих Московской заставы. Дед называл этот дом «петербургскими трущобами». Он рассказывал, что на крыше до революции было что-то вроде кабака и в драке кого-то сбросили вниз. Один из моих приятелей Валя Данилов жил в этом доме, и я иногда бывал у них. В отдельных комнатах ютились большие семьи, а по длиннющим коридорам можно было кататься на велосипедах. Дом этот стоял и стоит до сих пор на углу Смоленской и Заозерной улиц, последняя упирается в Обводный канал, и весь этот промежуток слыл в те годы хулиганским. Между прочим, на Заозерной улице стоял еще один дом с жителями сомнительного свойства, который был построен этим же архитектором и в разгар патриотических настроений во время русско-японской войны назван по ассоциации с Порт-Артуром «Маньчжурией».

Другой мой приятель, Гена Артамонов, жил в показательном доме на Московском проспекте, у которого всегда останавливались автобусы с редкими тогда туристами. Он назывался «дом на Горячем поле», поскольку построен был на огромной помойке и должен был демонстрировать, что Ленинград восстанавливается, хотя город не был в любимцах у Сталина и восстанавливался после блокады медленно. Еще один мой друг, Женя Крючков жил напротив в Доме пушнины, поскольку его отец, кажется, был директором или, во всяком случае, одним из руководителей этого международного аукциона. Здесь был совершенно другой мир, в их квартире были недоступные для нас тогда иностранные вещи. Женя погиб, будучи абитуриентом, попав под колеса трамвая. Но чаще всего я бывал в доме Толи Смирнова, с которым мы долго сидели за одной партой. В мае 1948 года, когда мы в четвертом классе начали сдавать свои первые в жизни экзамены, наши фотографии появились даже в ленинградской пионерской газете «Ленинские искры». На фотографии виден также директор нашей школы Анатолий Семенович, которого очень уважала моя бабушка и говорила, что он вылитый Сергей Миронович Киров.

«Ленинские искры», 22 мая 1948 г. На первой парте Толя Смирнов (справа) и я

У Толи была очень приветливая семья: мать и бабушка вели домашнее хозяйство, а отец был главным бухгалтером на обувной фабрике, кажется, «Пролетарская победа». Они занимали довольно большую благоустроенную квартиру на Смоленской улице с обширной библиотекой. Но главной примечательностью этого дома для меня была красивая сестра Ирочка Смирнова – ведь мы учились в раздельных школах, и девочки – это был непостижимый и таинственный мир. Еще в четвертом классе мой соученик Валька Данилов показал мне на своем запястье чернильное сердце, проколотое стрелой, и сказал, что это знак любви; тогда я равнодушно пропустил это сообщение мимо ушей. Но однажды этот непостижимый мир нанес мне первую рану Возвращаясь из школы по Киевской улице, я часто встречал девочек, которые шли нам навстречу из соседней женской школы № 374. Как-то уже в пятом или шестом классе я услышал оценку прошедших мимо девочек такого же приблизительно возраста: «А этот мальчик некрасивый». Равнодушие мое закончилось, и я, с беспокойством разглядывая себя в зеркало, вынужден был с ней согласиться. В это же примерно время или чуть позже я впервые влюбился. Учись я в смешанной школе, наверняка нашлась бы какая-нибудь соученица с косичками в роли подходящего объекта. Но вокруг нас были только учительницы, и моим тайным идеалом стала Лидия Владимировна Ратнер, учительница английского языка и редкой красоты женщина. Мне нравилось изучать иностранный язык, он давался мне легко, и я наверняка бы быстро заговорил по-английски, но всё иезуитское обучение в те годы было построено главным образом на изучении бесконечных грамматических правил (я до сих пор могу построить какой-нибудь Future in the Past) – советским людям не надо было общаться с иностранцами, в крайнем случае лишь читать необходимую техническую литературу. Но еще больше нравилась мне сама Лидия Владимировна, похоже, ее облик определил все мои дальнейшие привязанности. Из других учителей я с большой признательностью вспоминаю учительницу русского языка и литературы Фаину Лазаревну, которая настолько хорошо преподала нам основы правописания, что я до сих пор помню правила и пишу без ошибок. А вот её уроки литературы могли бы быть и богаче по содержанию, и интереснее и стать поводом для откровенных разговоров о предназначении, поисков истинных ценностей и места в жизни. Впрочем, это не ее вина, а зажатость, преднамеренная зашоренность тогдашнего политического режима. Математику преподавал Александр Илларионович Эфрон, внук знаменитого издателя энциклопедий «Брокгауз и Эфрон». Смешной и добрый человек, казавшийся нам очень старым, мне помнится, как он входит в класс, бросая портфель, как у Жванецкого, на стол и потирая руки: «Чертовская холодина!». Он иногда вспоминал гимназические проказы, например, как они намазывали чернилами галоши и оставляли следы на потолке. Математику мы у него знали неплохо, но он выделял одного – Виктора Адамовича и говорил, что у него блестящие математические способности. В седьмом классе у нас появилась молодая выпускница Педагогического института Анна Исааковна Стернина, которая стала нашей классной воспитательницей и которую мы как-то очень по-дружески приняли благодаря её молодости, энергии и умному подходу к нам. Эта дружба сохранялась на протяжении полувека до самой ее смерти.

Хотя мы жили в довольно хулиганском районе, драки были все же ограничены двумя условиям: «до первой крови» и «лежачего не бить». Были, конечно, и серьезные проступки. Одно время сидел со мной рядом за партой Валя Крылов, симпатичный мальчишка, мы дружили, и я часто бывал у них в квартире в нашем же доме на первом этаже. Он, к сожалению, рано втянулся в воровские похождения по ларькам и магазинам. Кончилось это детской колонией, и когда я его, спустя лет тридцать, встретил на Московском проспекте, он сказал мне, что общая сумма его сроков достигла сорока лет, из которых он отсидел добрую половину а теперь завязал и даже получил, выйдя на свободу, жильё.

Основная детская жизнь проходила во дворе, где была возможность не только поиграть «в пристеночку» на мелкие монеты, но и в «чижика», «вышибалу», «пятнашки», а также, когда стали постарше, в волейбол с настоящей площадкой и сеткой или в футбол на спортивной площадке женской школы рядом с домом. Здесь и формировался характер, и заводилась дружба, здесь можно было услышать всю правду о тогдашней непростой послевоенной жизни. Жаль, что теперь дети лишены этого – просто после уроков забросить портфель и вылететь скорее во двор и на улицу.

Все развивалось как-то естественно, в десятом классе появились девочки, знакомые либо по дому, либо по двору – дворовые девочки. Мы собирались по домам, танцевали, особенно танго было популярно, были выпита и первая бутылка вина. До сих пор мы время от времени встречаемся; все достойно прожили жизнь, овладели профессиями, создали семьи, помогают теперь растить внуков. Я был дружен с моей соседкой по лестнице Валей Длугач, ее отчим Длугач М. А. был директором оставшейся в Ленинграде после эвакуации части Кировского завода. Как-то её мать уже после войны рассказывала, что накануне у нее были в гостях Уланова с Сергеевым, и очень сокрушалась, что они не смогли отведать всех приготовленных ею яств, поскольку им предстояло выступление. Вообще наш дом не был обойден знаменитостями, например, с шестого этажа часто слышались звуки трубы, это репетировал солист оркестра Эдди Рознера. Бросалась в глаза очень броская для тех времен манера одеваться его жены, джазовой певицы. Но в целом атмосфера была довольно демократичная, многие знали друг друга, общались.

Не обошла школу и меняющаяся политическая обстановка в стране. В девятом классе (1953 год) начавшаяся травля евреев в связи с делом о «врачах-убийцах» спровоцировала нападки одного-двух русских учеников на соученика-еврея Иону Лейкина. До тех пор национальный вопрос не возникал у нас в классе, он как-то просто никого не интересовал, хотя, как выяснилось позже, в классе училось довольно много евреев. Начавшуюся было драку удалось общими усилиями предотвратить.

Май-июнь 1954; года – выпускные экзамены. С проходящей недалеко от дома железной дороги доносятся сигналы электрички, что-то призывное и обещающее в них, душа рвется в дальние странствия. Аттестат я получил с хорошими отметками, не хватило одной или двух пятерок до серебряной медали. Естественно встал вопрос: куда поступать? Мне очень легко давался и нравился английский язык, хотелось изучать и другие иностранные языки, но взрослые знакомые отсоветовали, сказав, что на зарплату переводчика не проживешь и семью не прокормишь. В тот год шел набор в авиацию с ракетными двигателями, и я решил поступить в летное училище, подал документы, но медицинская комиссия после испытаний на центрифуге меня не пропустила. Там требовались особо крепкие ребята, ведь нагрузки были огромными и ещё плохо изучены.

Устремления мои были направлены только на героические профессии, недаром портрет Суворова висел над моим письменным столом, – если уж не летчиком, тогда геологом, и я подал документы на геологоразведочный факультет Горного института. Мои друзья Женя Полянский, Женя Жангуров тоже хотели стать геологами, но выбрали геологический факультет Ленинградского университета и звали меня с собой. Другой мой друг Виктор Пулкинен решил поступать на архитектурный факультет Инженерно-строительного института (он хорошо рисовал, до сих пор много его акварелей и картин висят в моем доме). Посоветоваться особенно было не с кем, родители уехали отдыхать в Крым, да у них и не было опыта высшего образования, тем более у моей бабушки с тремя классами церковноприходской школы. Я посоветовался с моим дальним родственником, работавшим механиком в одной из лабораторий института. Мой родственник – двоюродный или троюродный дядя Василий Федорович прошел тяжелый путь рядового Красной Армии. Попав в плен, он пережил массовые расстрелы. Комиссары и евреи были расстреляны сразу, а над остальным «унтерменшами» немцы несколько раз устраивали расстрелы каждого десятого. Ему ничего не оставалось, как только стоять и молиться, и с тех пор он стал верить в Бога. Лагерь находился на территории Прибалтики, и позже он попал на работу к какому-то фермеру, накопил после лагеря немного сил и бежал. Как его встретили в родной стране, он не рассказывал, но предпочел не возвращаться на завод, а устроиться механиком на незаметное место в институтской лаборатории. В общем, по его мнению, выходило, что в университете учеба направлена на науку, а в Горном институте на практическую работу. Мне хотелось практической работы.

Друзья, 1954 г. (слева Женя Полянский, справа Витя Пулкинен)

Как-то после сдачи выпускных экзаменов, проходя с лучшими друзьями Женей Полянским и Витей Пулкинен мимо фотоателье на Невском проспекте, мы решили сфотографироваться на память, понимая, что у каждого скоро начнется своя жизнь. Я очень любил своих друзей Женю Полянского и Витю Пулкинена (любил, потому что обоих уже нет в этом мире). Это были жизнерадостные, остроумные и верные друзья. Оба талантливые художники, до сих пор на стенах моих домов висят их рисунки, акварели, картины. Виктор стал признанным архитектором, по его проекту стоит дом одной проектной организации на Гражданском проспекте. Он приложил много выдумки, чтобы из дешевого крупноблочного строительства все же создать проект, достойный ленинградской архитектуры. Мы редко встречались, у каждого была своя семья, работа, а у меня еще и бесчисленные полевые работы и командировки, но в последние годы – чаще.

Евгений работал в качестве геолога, в том числе и в урановой геологии, где мы даже провели один сезон вместе. К сожалению, вторая половина его жизни была загублена известной русской болезнью – как друга я лишился задолго до его физической смерти.

Горный институт

Самой престижной и романтической специальностью была «геология и поиски месторождений полезных ископаемых», однако конкурс достигал 20–30 человек на место, не считая медалистов, которых принимали вне конкурса. Секретарша геологоразведочного факультета посоветовала подавать документы на близкую специальность «геология и поиски нефтяных и газовых месторождений», где конкурс был «всего лишь» 4–5 абитуриентов на учебное место. Поскольку непоступление в институт означало потерю целого года, а возможно, и трех лет в армии, я решил не рисковать и подал документы на нефтяной факультет. В итоге я довольно успешно сдал экзамены и с большой радостью увидел себя в списке зачисленных в институт. На экзамене по математике произошел забавный инцидент – я увидел, как сидевший со мною рядом незнакомый абитуриент в буквальном смысле со слезами пытается решить задачу. Я помог ему, и потом уже, будучи зачисленным, Юра Пуханто благодарил меня и удивлялся, как можно было помочь конкуренту. А с красивой девушкой Леночкой Роговой (имя которой мне стало известно, лишь когда мы оказались в одной группе НГ-54) мы просто обменялись сочинениями для взаимной проверки возможных ошибок.

На демонстрации 7 ноября 1955 г. (справа налево: Вадим Дроздик, Сережа Анкудинов, я, Вера Архипова, Аркаша Горбушин,? Галя Лисенкова, Валя Запольский)

Широко распространенное мнение о студенческом периоде как о самом счастливом времени абсолютно справедливо. Прежде всего это молодость, дружба, первая настоящая и не проходящая любовь, приобретение профессии и независимости, вхождение в настоящую жизнь. А в среде будущих геологов была, разумеется, особо дружественная и коллективистская атмосфера.

С первых же дней начали завязываться дружеские отношения, пожалуй, наибольшую расположенность я испытывал к Вадиму Дроздику, Мише Фишману, с которыми оставался в дружеских отношениях до конца их жизни. И конечно, пришла первая и оставшаяся навечно любовь.

Начались лекции, сессии, учебные практики – саблинская и крымская, то есть процесс становления будущего геолога пошел. С рюкзаком и геологическим молотком, торчащим из него, в горняцкой фуражке с молоточками я отправлялся на свою первую геологическую практику по уникальным разрезам рек Саблинки и Tocho, где мы впервые учились описывать обнажения пород: кембрийских глин, силурийских: оболовых песчаников, диктионемовых и глауконитовых сланцев; находить ископаемую флору и фауну

А как не вспомнить наших преподавателей! Общую геологию блестяще читал тогда ещё доцент Юрий Константинович Дзевановский, аристократически красивый мужчина, иронически обзывавший наших не в меру разговорчивых на лекциях студенток девицами. Борис Васильевич Наливкин преподавал палеонтологию – кошмар всех студентов и единственный предмет, по которому я дважды сдавал экзамен; профессор И. И. Шафрановский – кристаллографию, требовавшую хорошо развитого пространственного воображения; общую химию – Николай Иванович Ягн (известный ценитель балета), высшую математику – Бирман, и надо бы вспомнить и многих других знающих и талантливых преподавателей. Например, преподавательницу английского языка Екатерину Ивановну Тихомирову, настолько уверовавшую в мои способности, что она отправила меня совершенствоваться в группу Дома ученых на Адмиралтейской набережной, или знаменитого преподавателя буровзрывного дела А.Н. Ханукаева, обезвредившего авиационную бомбу в Летнем саду.

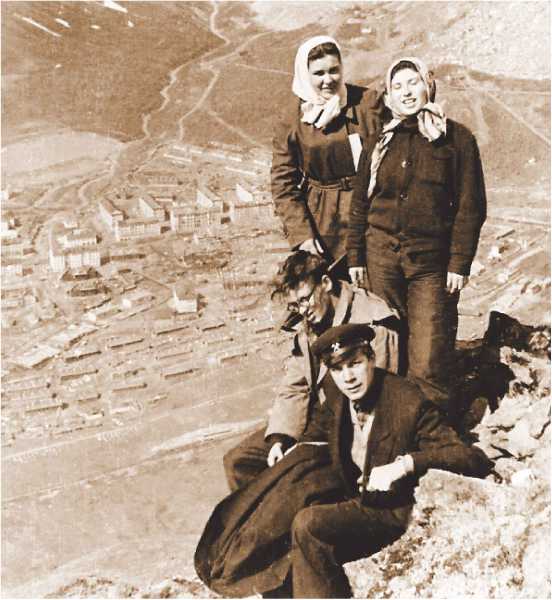

На горе Кукисвумчорр (слева мой друг Вадим Дроздик, сзади Наташа Терентьева и Вера Архипова)

На лекциях мы не только получали профессиональные знания, но и перенимали жизненный опыт, моральные установки. Порою вскользь оброненное преподавателем слово оставалось в памяти на всю жизнь. До сих пор помню, как на одной из лекций в ответ на какую-то студенческую резкость преподаватель спокойно заявил: «А вообще воспитанный человек, возражая оппоненту, не скажет даже невежливо «Да бросьте вы!», а предпочтет сказать «Оставьте!».

Под лозунгом «В борьбе за стипендию обретешь ты диплом!» подобрались и к мечте второкурсников – крымской практике, которую вел Николай Константинович Разумовский и которая оказалась не такой уж и мечтой. Как пелось в горняцкой песне: «Там только Таврика и мергеля, в колючках острых вся земля». Приходилось ползать в жаркую погоду по куэстам (форма горного рельефа), набирая образцы и палеофауну для составления первой геологической карты. Более прохладной, но и менее интересной была практика на Кольском полуострове.

Хорошо выбраться на солнце из шахты! (Слева направо стоят: Яша Шульман, Серов, Боря Гусев, Борис Лашков, Боря Николаев, Демьянович, Боря Даев; сидят: Боря Стеблов и Миша Фишман)

И все шло бы хорошо, если бы вдруг кому-то из руководящих верхов не пришла в голову мысль, что геологи-нефтяники стране не нужны, после чего последовало резкое сокращение учебных мест, и большинство оказалось хоть и на геологоразведочном факультете, но на кафедре «техника разведки месторождений полезных ископаемых». Студенты нашего курса покорились судьбе, а некоторые старшие студенты-третьекурсники объявили бойкот такому произвольному решению и подали жалобу в Международный союз студентов. Кончилось это, естественно, их увольнением, в этой связи мне припоминается фамилия студента Бро. Для меня это тоже было почти неприемлемо, я хотел получить естественнонаучное образование и подал документы для перевода на геологический факультет Ленинградского университета. Меня приняли, и я уехал по заданию профессора Владимира Федоровича Пчелинцева на практику и самостоятельную работу в Большой Крымский каньон. Благодаря его благородному предложению эта работа завершилась публикацией статьи под совместным авторством. Первая публикация!

Смешно выглядели наши «шахтерские» подруги. Слева Лена Роговая, справа моя будущая жена Ира Розенцвит

Но по возвращении оказалось, что в университете я теряю один год, поскольку учебных программы и сданных мною экзаменов не хватало для зачисления на третий курс. Жить без стипендии, на родительские деньги мне не хотелось, и я решил получать диплом в Горном (все-таки на геологоразведочном факультете!), а работать по окончании не буровиком, а геологом. И жизнь пошла своим чередом, но уже с совершенно иными лекциями: по сопромату («где тонко, там и рвется!»), теоретической механике, начертательной геометрии и т. п. Сдавались зачеты, экзамены, проходились производственные практики. Одна из них была в Джалал-Абадской области Киргизии на участке геологоразведочной партии, проводившей доразведку каменноугольного месторождения близ города Кок-Янгак (в переводе с тюркского «зелёный орех»). Город, более похожий на поселок, расположен на высоте 1500 м в окружении пышной природы, особенно выделялась желтая лилия своей восточной пряной красотой и восточным же названием по-таджикски «гюлькаир» (по крайней мере, так назвал один местный житель). Меня поселили в шахтерском общежитии вместе с тремя или четырьмя чеченскими рабочими.

На буровой в Кок-Янгаке, Киргизия. 1957 год

Уставший с дороги, я забросил рюкзак под кровать, снял часы и заснул. Утром часов на тумбочке не было. На мои расспросы один кивнул на другого, тот начал рвать на себе рубашку, в общем, отвратительная картина. Я вспомнил однажды это происшествие, работая в ГДР и принимая в качестве профсоюзного деятеля группу чечено-ингушского ансамбля Махмуда Эсамбаева. По какому-то поводу один из ансамбля вспомнил чечено-ингушскую поговорку, которая показалась мне весьма странной, но, видимо, сущностной: «Если у тебя гость – следи за ним внимательно, чтобы потом не обвинять его в краже». Справедливости ради надо сказать, что недавно все чеченские ребята пережили аварию на шахте, около двухсот человек были временно замурованы вывалом породы. С одним чеченским парнем мы некоторое время ухаживали за одной и той же пышногрудой местной красавицей. Боюсь, что окончание моей практики облегчило ее выбор.

Место работы мне определили на глубокой аварийной скважине, так что все два месяца я только тем и занимался, что опускал колокола, метчики и ловил на глубине свыше 1000 метров оборванную колонну труб. Старшим мастером был Михаил, отличный буровик и сердечный человек. Что-то не заладилось в его семейной жизни, и зимою он повесился на этой же вышке. Ну а я, ничего не заработав на аварийной скважине, добрался попутным транспортом до

Ташкента и уже оттуда на последние деньги вылетел в Ленинград. На этой же попутке один молодой узбек предложил мне закурить анашу тогда ещё мало что было известно об этом наркотике, но что-то меня заставило благоразумно отказаться.

Из предложенных мест прохождения преддипломной практики я выбрал Красноярское геологическое управление, где попросил направить меня в поисково-съемочную партию. Меня отправили в Анзасскую геологическую экспедицию в Хакасии. Добираться надо было через Абакан, столицу Хакасии, потом через Таштып (с хакасского – каменное дно, бывший форпост и казацкая станица) в поселок Анзас на левобережье верхнего течения реки Большой Анзас. Экспедиция находилась около Кировского золоторудного месторождения и, естественно, ориентировалась на поиски золота. Месторождение было открыто в 1928, эксплуатировалось в 1955-56 годах, особенно в годы войны, поскольку необходимо было расплачиваться за ленд-лиз. На ночевку меня отправили в дом одного из рабочих экспедиции, где впервые довелось попробовать соленую черемшу под стакан портвейна. А наутро завхоз экспедиции подводит мне коня, машет рукой куда-то в тайгу, показывая направление маршрута и говорит, что километров через десять-пятнадцать я попаду в лагерь поискового отряда. До тех пор мне ни разу не приходилось ездить верхом.

Последнее, что я услышал в свой адрес: «Эй, студент! Ты с какой стороны к лошади подходишь?». С опаской обойдя лошадь с левой стороны и изображая бывалого всадника, я постарался не запутаться в стременах и отправился в путь. Надо сказать, что к концу этого путешествия я довольно уверенно гнал рысью и даже попробовал перейти на галоп, но, вовремя почувствовав, что могу запросто слететь в одну из дорожных ям, осадил лошадь. К моему удивлению, через некоторое время показался сначала дым костра, а потом и крыши палаток. Начальника партии по фамилии, кажется, Левинтова в этот момент не было, а молодые старшие геологи супруги Юра Соболевский и Майя Кудрявцева дружески приветствовали нового члена команды. Майя оказалась почти ленинградкой (из Гатчины), а Юра – из Киева. Оба уже несколько лет работали в Красноярском управлении после окончании института. Это были настоящие полевые труженики геологии. За этот полевой сезон мы крепко подружились. Майя потом рассказывала, что на них произвел впечатление молодой, уверенный наездник. Потянулись дни напряженной, интересной работы. Геологическая съёмка должна была проводиться по сети, отвечающей масштабу 1:50000, но топографические карты, составленные по данным аэрофотосъемки, едва отвечали масштабу 1:100000. Ориентироваться по ним было сложно, но еще труднее были сами маршруты – с рюкзаком, полным образцов, и радиометрическим довольно громоздким прибором. Превышения достигали 600–800 метров: вверх-вниз, вверх-вниз, иногда по курумнику, из одной пади в другую. Надо сказать, что со мной в паре иногда в качестве коллектора ходили местные ребята, только что окончившие школу, основная обязанность которых была тащить рюкзак с образцами. Как-то со мной была девушка, которая явно устала к концу маршрута, и я забрал у нее рюкзак, выключил радиометр и прекратил следить за местностью. Уже начинало темнеть, и тут я понял, что все же промахнулся с этими ненадежными картами мимо нужной расщелины и потерял привязку по карте. Я принял решение, пока не поздно, найти место для ночлега. Не спускаясь с вершины, чтобы наутро было легче сориентироваться, нашел небольшой навес в скалах – почти пещеру Набрав сухого валежника, мы развели небольшой костер (вот тут-то и спасли спрятанные в непромокаемую обертку спички) и заснули, тесно прижавшись друг к другу и все ближе придвигаясь к костру Наутро все было по-другому: светило солнце, я легко выбрал правильное направление к лагерю, и уже на половине пути мы услышали крики искавших нас товарищей, которые тоже с облегчением поняли, что мы живы и здоровы.

Однажды прибор начал трещать не переставая, моё сердце радостно забилось – нашел урановое рудопроявление! Потом оказалось, что это всего лишь пегматитовая жила с ториевыми минералами.

К осени начались дожди. Однажды я промок до такой степени, что, когда вернулся к вечеру в лагерь, меня можно было выжимать вместе с одеждой. Начальник, не желая возиться с возможным больным, налил мне почти полную алюминиевую кружку спирта, после этого я отоспался – и, правда, никакой простуды.

Как в известной шутке: «Можно ли считать потерянной вещь, если знаешь, где она лежит? – Нет, нельзя! – Она на дне моря!» Так и я точно знал, где лежит мой нож-наваха с выстреливающимся лезвием, поскольку этот пикет описан в дневнике и точно привязан к местности на карте. Но лежал он на такой высоте, что оказался потерянным навсегда. Теперь полно китайских дешевых подделок, но тот был хоть и самодельным из лагерной зоны, но настоящим оружием.

Это был край непуганых зверей: стоило присесть для записи в дневник, как вокруг застывали неподвижно бурундуки, а однажды любопытная белка запросто спустилась мне на плечо. Повстречался в малиннике и молодой медвежонок, который предпочел, к счастью, удалиться. Край богатой природы: кроме разной ягоды и грибов здесь полно кедрача, хорошая охота и богатые речки, особенно ценен, конечно, хариус.

Одновременно это был край-раздолье для непуганых чиновников от сельского хозяйства. Когда студент уезжает в центр, или, как говорили в Хакасии, на Запад, его снабжают поручениями, поскольку кажется, что там ближе к власти. Так, жители Анзаса жаловались мне, что их по утвержденному плану заставляют сдавать молоко, хотя выгонов для скота в тайге нет, и им приходится на сданные кедровые орехи покупать в магазине масло и сдавать его вместо молока. Таковы издержки планового хозяйства.