1832

Пушкин столь же умен, сколь практичен; он практик, и большой практик…С. А. Соболевский — С. П. Шевыреву. 1832

Спрашиваю, по какому праву «Северная Пчела» будет управлять общим мнением русской публики; какой голос может иметь «Северный Меркурий»?Пушкин. 1831

Пришел Александр Пушкин. Говорили долго о газете его… Водворить хочет новую систему.Н. А. Муханов. Из дневника. 1832

1

Он стал чиновником.

После летних переговоров с государем, когда принципиально вопрос был решен, наступила пауза до ноября.

14 ноября 1831 года на запрос Министерства иностранных дел — каким чином принять «известного нашего поэта, коллежского секретаря Пушкина» в службу, последовал ответ:

«Государь император высочайше повелеть соизволил: отставного коллежского секретаря Александра Пушкина принять в службу тем же чином…»

Дальше дело пошло своим чередом. Государственная машина помещала его в себя неторопливо, тщательно, обдуманно. Каждый шаг был обставлен величественными формальностями. Для всех этих людей он как бы заново рождался.

3 декабря 1831 года граф Нессельроде запрашивал государя:

«Вашему императорскому величеству благоугодно было повелеть определить Коллежского Секретаря Пушкина в Коллегию Иностранных дел тем же чином, оставив производство его в следующий чин до 6 декабря. Перед наступлением сего времени я осмеливаюсь испрашивать всемилостивейшего соизволения на пожалование Пушкина в Титулярные советники».

Это было весьма торжественное действо — производство коллежского секретаря Пушкина в титулярные советники. Ни царь, ни тем более Нессельроде не чувствовали идиотизма происходящего. Впрочем, быть может, они были правы. Происходящее было серьезно.

«1831 г. декабря в 4-й день по Указу его императорского величества в Государственной Коллегии Иностранных Дел, во исполнение высочайшего указа, объявленного сей коллегии г. вице-канцлером в 14-й день минувшего ноября, в котором написано: „Государь император высочайше повелеть соизволил: отставного коллежского секретаря Александра Пушкина считать в ведомстве сей коллегии, привести его на верность службы к присяге и взять надлежащую подписку о непринадлежности к тайным обществам“».

6 декабря 1831 года последовало высочайшее решение:

«Государь император всемилостивейше пожаловать соизволил состоящего в ведомстве Государственной коллегии иностранных дел, коллежского секретаря Пушкина в титулярные советники».

Развод караула в Зимнем дворце. В центре зала — К. В. Нессельроде.

27 января 1832 года титулярный советник Пушкин принял присягу на верность службы и дал расписку о непринадлежности к тайным обществам и масонским ложам.

27 января 1832 года он стал полноправным членом великой корпорации российских чиновников. Свершилось. Он сам этого хотел. Он сам дал толчок этому необратимому движению. Он желал быть внутри системы, чтобы воздействовать на нее. Он вступил в игру, законы которой были ему чужды. Поэтому он не относился к ним всерьез. Но для тех, кто держал банк, законы эти были священны.

2

7 февраля 1832 года.

«Генерал-адъютант Бенкендорф покорнейше просит Александра Сергеевича Пушкина доставить ему объяснение, по какому случаю помещены в изданном на сей 1832 год альманахе под названием Северные Цветы некоторые стихотворения его, и между прочим Анчар, древо яда, без предварительного испрошения на напечатание оных высочайшего дозволения».

Пушкин ответил в тот же день.

«Милостивый государь Александр Христофорович.Ваше высокопревосходительство изволили требовать от меня объяснения, каким образом стихотворение мое, Древо яда, было напечатано в альманахе без предварительного рассмотрения государя императора: спешу ответствовать на запрос Вашего высокопревосходительства.Я всегда твердо был уверен, что высочайшая милость, коей неожиданно был я удостоен, не лишает меня и права, данного государем всем его подданным: печатать с дозволения цензуры…»

Дело было, естественно, не в самом факте публикации, что и прежде бывало и не вызывало нареканий. Дело было в «Анчаре», который не без оснований показался подозрительным.

Это значило, что за ним следят, и следят пристально. После идиллических бесед с государем в Царском, после чтения «Клеветникам России» императорской семье, после тех знаков внимания, которые императрица оказывала Наталье Николаевне, после того, как его надежды на влияние государственное казались такими реальными, — после этого он понял, что ему доверяют не больше, чем прежде.

Он не был прекраснодушен и наивен. Но, сам будучи человеком глубоко порядочным, с ясным понятием о чести, он не думал, чтобы люди столь высокого положения, как царь, Бенкендорф, Фон-Фок, лгали ему. Ему казалось, что им смысла нет ему лгать. Свое нерасположение они могли выразить, ничего не опасаясь.

Они, однако, выражали расположение. И лгали.

Когда в 1830 году, сватаясь к Натали Гончаровой, он просил Бенкендорфа разъяснить ему его, Пушкина, положение, шеф жандармов, в частности, ответил, что никто к нему, Пушкину, не имеет никаких претензий, что царь к нему благоволит, что никакого надзора за ним нет.

Письмо Бенкендорфа было написано 28 апреля 1830 года.

12 апреля того же года Вяземский писал жене:

«Государь, встретясь однажды с Жуковским, кажется, у императрицы, сказал ему: Пушкин уехал в Москву. Зачем это?.. Жуковский ответил, что он не знает причины отъезда его. Государь: „Один сумасшедший уехал, другой сумасшедший приехал“».

Другим сумасшедшим был Вяземский. В Москву Пушкин уехал без спросу за месяц перед тем. История была свежая.

О полицейском надзоре Бенкендорф выразился так:

«Никогда никакой полиции не давалось распоряжение иметь за вами надзор».

Между тем тщательный полицейский надзор велся за Пушкиным с 1828 года по решению Государственного совета. Куда бы Пушкин ни ехал — отовсюду поступали соответствующие донесения. Бенкендорф их внимательно читал.

Надо отдать должное как Николаю, так и его голубому ангелу-хранителю — солгать человеку в лицо им ничего не стоило.

Пушкин этого понять не мог. Он не знал, что они говорят о нем между собой презрительно и менее всего расположены принимать от него советы. История с «Анчаром» насторожила его.

Но планов своих он не изменил. Он продолжал верить в благородное сердце государя и возможность — даже в таких условиях — вразумить людей.

3

Среди немногочисленных пушкинских стихотворений 1832 года есть подражание Данте:

И дале мы пошли — и страх обнял меня.

Бесенок, под себя поджав свое копыто,

Крутил ростовщика у адского огня.

Горячий капал жир в копченое корыто.

И лопал на огне печеный ростовщик.

А я: «Поведай мне, в сей казни что сокрыто?»

Виргилий мне: «Мой сын, сей казни смысл велик:

Одно стяжание имев всегда в предмете,

Жир должников своих сосал сей злой старик

И их безжалостно крутил на вашем свете».

Вряд ли стихи эти случайны, ибо Пушкин выбрал отнюдь не типичный для Данте сюжет.

В предыдущем году дел, напоминающих этот сюжет, у него было немало.

21 июля 1831 года он писал Нащокину в Москву:

«С Догановским не худо, брат, нам пуститься в разговоры или переговоры — ибо срок моему первому векселю приближается».

29 июля ему же:

«Что ты делаешь? ожидаешь ли своих денег и выручишь ли ты меня из сетей Догановского?»

Известному игроку Огонь-Догановскому Пушкин должен был 25 тысяч.

Как и все узлы последних шести лет, узел денежный завязался в 1831 году.

В феврале этого года Пушкин писал Плетневу:

«Через несколько дней я женюсь: и представлю тебе хозяйственный отчет: заложил я моих 200 душ, взял 38 000 — и вот им распределение: 11 000 теще, которая непременно хотела, чтоб дочь ее была с приданым, — пиши пропало.

10 000 Нащокину, для выручки его из плохих обстоятельств: деньги верные. Остаются 17 000 на обзаведение и житье годичное».

Он плохо рассчитывал бюджет. Не хватило 17 000. Не хватило и тех, что получал он от Смирдина. Его письма царскосельского лета полны денежными расчетами. А ведь это были самые благополучные месяцы.

В последнее время перед женитьбой он неудачно играл. Образовались большие карточные долги.

Ему нужен был покой и независимость. Самая простая, бытовая, материальная. Быт Карамзина…

Для этого нужно было прежде всего рассчитаться с долгами.

10 января 1832 года.

«Мой любезный Павел Воинович, дело мое может быть кончено на днях; коли бриллианты выкуплены, скажи мне адрес Рахманова. Я перешлю ему покамест 5500 рублей; на эти деньги пусть перешлет он мне бриллианты (заложенные в 5500). Остальные выкуплю, перезаложив сии. Сделай милость, не поленись отвечать мне. Весь твой».

15 января 1832 года:

«Боюсь я, любезный Михаило Осипович, чтоб долгая разлука совсем нас не раззнакомила; однако попытаюсь напомнить тебе о своем существовании и поговорить о важном для меня деле. Надобно тебе сказать, что я женат около года, и что вследствие сего образ жизни моей совершенно переменился, к неописанному огорчению Софьи Остафьевны и кавалергардских шаромыжников. От карт и костей отстал я более двух лет; на беду мою, я забастовал будучи в проигрыше, и расходы свадебного обзаведения, соединенные с уплатой карточных долгов, расстроили дела мои. Теперь обращаюсь к тебе: 25 000, данные мне тобой заимообразно, на три или по крайней мере на два года, могли бы упрочить мое благосостояние. В случае смерти, есть у меня имение, обеспечивающее твои деньги. Вопрос: можешь ли ты мне сделать сие, могу сказать, благодеяние».

Это письмо старому приятелю и собутыльнику Судиенко. Денег Судиенко не дал.

А петербургская жизнь была, разумеется, дороже царскосельской. И винить было некого. Никто его не заставлял. Он сам выбрал эту жизнь.

Жалованья назначенного он все не получал.

3 мая он, потеряв терпение, написал Бенкендорфу:

«Генерал, Его величество, удостоив меня вниманьем к моей судьбе, назначил мне жалование. Но так как я не знаю, откуда и считая с какого дня я должен получать его, то осмеливаюсь обратиться к Вашему превосходительству с просьбой вывести меня из неизвестности. Благоволите простить мою докучливость и отнестись к ней со свойственной Вам снисходительностью».

Но письмо это отнюдь не сразу возымело действие…

В сознании читающей публики — и, стало быть, покупателя книг, — Пушкин был прежде всего автором поэм. Именно поэм ждали от него. Новый «Бахчисарайский фонтан», новых «Цыган»… Именно поэмы могли принести крупные гонорары. Поэмы с романтическим сюжетом спасли бы его от безденежья.

4

Ему было не до поэм. Его исторические планы оформлялись в уме его и не давали покоя. Ему хотелось начать работу в архивах немедленно.

12 января Нессельроде запрашивал Николая — на всякий случай, — ко всем ли документам можно допускать Пушкина.

«Осмеливаюсь испросить, благоугодно ли будет Вашему императорскому величеству, чтобы титулярному советнику Пушкину открыты были все секретные бумаги времен императора Петра I, в здешнем архиве хранящиеся, как-то: о первой супруге его, о царевиче Алексее Петровиче; также дела бывшей Тайной канцелярии».

Нессельроде сомневался. Он хотел предостеречь государя, который дал этому сомнительному титулярному советнику разрешение на вход в архивы, явно не подумав о тех весьма щекотливых и прямо касающихся чести императорской фамилии документах, которые могли попасть в руки нескромному читателю.

Н. Н. Пушкина. Рисунок А. С. Пушкина 1832 года

Царь понял свой промах. И 15 января Нессельроде сообщил тайному советнику Блудову знатоку петровского архива:

«Его императорское величество ‹…› повелели ‹…› чтобы из хранящихся в здешнем Архиве дел секретные бумаги времен императора Петра I открыты были г. Пушкину не иначе, как по назначению Вашего превосходительства и чтобы он прочтением оных и составлением из них выписок занимался в Коллегии иностранных дел, и ни под каким видом не брал бы вообще всех вверяемых ему бумаг к себе на дом».

19 января Блудов обратился к Пушкину:

«Милостивый государь Александр Сергеевич. Г-н вице-канцлер сообщает мне, что по всеподданнейшему докладу его о дозволении Вам пользоваться находящимися в архивах Министерства иностранных дел матерьялами для сочинения истории императора Петра Первого его императорское величество изъявил на сие высочайшее соизволение с тем, чтобы вообще чтением вверяемых Вам бумаг того времени и выписками из оных Вы занимались в самом Архиве и чтобы из числа помянутых бумаг секретные были открываемы Вам по моему назначению».

К нему таким образом была приставлена нянька. С Карамзиным ничего подобного не проделывали. Но, по правде сказать, Блудов ему не очень мешал. Они встретились в феврале и договорились о порядке работы.

Пушкин вошел в архивы.

Быть может, впервые в русские архивы — плохо разобранные, строго охраняемые, набитые бездной ценнейших документов — вошел человек, так идеально подготовленный для жизни среди этих взывающих к потомкам бумаг. Вошел человек с чутьем великого историка. Вошел ученый, желающий не подбирать факты к любезной его сердцу идее, но ищущий понять эту историю — разбросанную, кровавую, скрытную, выталкивающую на поверхность малозначащее и прячущую в глубине свои роковые движения. Недаром же мыслителям, говорившим об особой судьбе России, приходилось больше опираться на ощущения, чем на факты. И тем не менее они были правы.

Он был из тех немногих людей своего века, которые хотели понять судьбу России исходя из фактов. Для этого требовалась изнурительная работа архивиста-историка. Он был к ней готов.

Он держал в руках опись «Дела под названием „Архив императора Петра I“».

Это был океан документов. Часть из них была опубликована, но это не намного уменьшало трудность будущей работы. Трудности не пугали его.

К постоянному изучению петровских бумаг Пушкин приступил не сразу.

17 февраля он получил письмо от Бенкендорфа:

«Шеф жандармов, командующий императорскою главною квартирою, генерал-адъютант Бенкендорф, свидетельствуя свое почтение Александру Сергеевичу, честь имеет препроводить при сем один экземпляр полного собрания законов Российской империи, назначенного Александру Сергеевичу в подарок его императорским величеством».

Это было понятно — лицу, занимающемуся изучением российской истории, лицу официальному, следовало знать законы империи, которые были как бы результатом самой этой истории.

24 февраля историограф Пушкин ответил шефу жандармов, командующему главною императорскою квартирою, генерал-адъютанту Бенкендорфу:

«С чувством глубочайшего благоговения принял я книгу, всемилостивейше пожалованную мне Его императорским величеством. Драгоценный знак царского ко мне благоволения возбудит во мне силы для совершения предпринимаемого мною труда и который будет ознаменован если не талантом, то по крайней мере усердием и добросовестностью.Ободренный благосклонностью Вашего высокопревосходительства, осмеливаюсь вновь побеспокоить Вас покорнейшею просьбою: о дозволении мне рассмотреть находящуюся в Эрмитаже библиотеку Вольтера, пользовавшегося разными редкими книгами и рукописями, доставленными ему Шуваловым для составления его Истории Петра Великого».

29 февраля он получил дозволение. Получил дозволение в изъятие из строжайшего правила, введенного императором, — исследовать библиотеку Вольтера категорически запрещалось. Очевидно, император считал, что слишком много государственных и прочих тайн, совершенно не обязательных для простых смертных, знал этот французский проныра.

В марте Пушкин начал работать в библиотеке Вольтера, купленной некогда Екатериной II и находившейся теперь в Эрмитаже.

Там были редчайшие документы. Недаром Вольтер «собирал рукописи по всей Европе» — как он сам говорил. Кроме тех петровских материалов, которые получил из России. Там были, например, мемуары послов, аккредитованных при русском дворе во времена Петра.

А. Х. Бенкендорф. Гравюра с оригинала Дж. Доу. 1824 г.

Разбирая архивные тексты, обдумывая план труда, Пушкин отнюдь не забывал, что исторические его штудии — только часть задачи. Хотя и весьма важная.

5

В январе 1832 года в Москве вышел первый номер журнала «Европеец», который издавал Иван Васильевич Киреевский. Молодой Киреевский был человеком не только большого ума и образованности, но и превосходных нравственных качеств. Пушкин Киреевского ценил, изданию журнала радовался и собирался в нем сотрудничать. Это было если не собственное издание, то, во всяком случае, безусловно дружественное.

Вышло два номера журнала. Затем его закрыли.

«Журнал „Европеец“ издается с целью распространения духа свободомыслия. Само по себе разумеется, что свобода проповедуется здесь в виде философии, по примеру германских демагогов Яна, Окена, Шеллинга и других, и точно в таком же виде, как сие делалось до 1813 года в Германии, когда о свободе не смели говорить явно. Цель сей философии есть та, чтоб доказать, что род человеческий должен стремиться к совершенству и подчиняться одному разуму, и как действие разума есть закон, то и должно стремиться к усовершенствованию правлений. Но поелику разум не дан в одной пропорции всем людям, то совершенство состоит в соединении многих умов воедино, а вследствие сего разумнейшие должны управлять миром. Это основание республик. В сей философии все говорится под условными знаками, которые понимают адепты и толкуют профанам. Стоит только знать, что просвещение есть синоним свободы, а деятельность разума означает революцию, чтобы иметь ключ к таинствам сей философии».

Так ясно и просто растолковывался в доносе на Киреевского злонамеренный смысл его выступления на поприще русской журналистики.

Разумеется, никакого «усовершенствования правлений» допускать не следовало. А потому — в полном соответствии с толкованием неизвестного нам доносчика — граф Бенкендорф, шеф жандармов и командующий императорской главной квартирой, писал князю Ливену, министру народного просвещения, 7 февраля. 1832 года:

«Государь император, прочитав в № 1 издаваемого в Москве Иваном Киреевским журнала под названием „Европеец“ статью Девятнадцатый век, изволил обратить на оную особое свое внимание. Его величество изволил найти, что все статьи сии есть не что иное, как рассуждение о высшей политике, хотя в начале оной сочинитель и утверждает, что он говорит не о политике, а о литературе. — Но стоит обратить только некоторое внимание, чтоб видеть, что сочинитель, рассуждая будто бы о литературе, разумеет совсем иное; что под словом просвещение он понимает свободу, что деятельность разума означает у него революцию, искусно отысканная середина не что иное, как конституция. Посему его величество изволит находить, что статья сия не должна быть дозволена в журнале литературном, в каковом воспрещено помещать что-либо о политике, и как, сверх того, оная статья, невзирая на ее наивность, писана в духе самом неблагонамеренном, то и не следовало цензуре оной пропускать».

Здесь два обвинения. Во-первых, политическая статья напечатана в литературном журнале, что запрещено. Во-вторых, статья эта зашифрованная и проповедует «усовершенствование правлений», то есть революцию.

Киреевский отнюдь не был революционером. Статья его была зашифрована не более, чем приказ о закрытии журнала. Умная статья эта трактовала проблемы культурно-философские, очень для России важные, но ничего революционного в ней не содержалось. И только бредовое полицейское сознание могло в ней эту зашифрованную революционность усмотреть.

Но это была особенность сознания. Как мы помним, в тот же день — 7 февраля — Бенкендорф отправил Пушкину резкий запрос по поводу «Анчара», и Пушкин в черновом варианте ответа писал:

«Подвергаясь один особой, от Вас единственно зависящей цензуре — я, вопреки права, данного государем, изо всех писателей буду подвержен самой стеснительной цензуре, ибо весьма простым образом — сия цензура будет смотреть на меня с предубеждением и находить везде тайные применения, allusions и затруднительности — а обвинения в применениях и подразумениях не имеют ни границ, ни оправданий, если под словом дерево будут разуметь конституцию, а под словом стрела самодержавие».

Пушкин писал это около 20 февраля, когда подробности дела Киреевского были уже известны ему, и сарказм его относится не только к истории с «Анчаром».

Надежды на «Европейца» рухнули. Надо было думать снова о своей газете.

Письмо Бенкендорфа Ливену важно в двух отношениях. Во-первых, оно объясняет, почему Пушкин так добивается именно политической газеты. Дело было не только в том, что политическая газета лучше расходилась бы.

А. Х. Бенкендорф. Рисунок 1829 года

В литературном издании запрещалось говорить о политике. Не только вещи неблагонамеренные. Любые. А ему нужно было говорить именно о политике. Во-вторых, письмо это дает представление — в какой идиотической атмосфере сыскного восторга собирался он стать журналистом.

Разумеется, он колебался. Но газета была ему необходима. И он снова решился.

27 мая он писал Бенкендорфу:

«Теперь позвольте мне обеспокоить Вас по некоторому личному делу. До сих пор я сильно пренебрегал своими денежными средствами. Ныне, когда я не могу оставаться беспечным, не нарушая долга перед семьей, я должен думать о способах увеличения своих средств и прошу на то разрешения Его величества. Служба, к которой он соблаговолил меня причислить, и мои литературные занятия заставляют меня жить в Петербурге, доходы же мои ограничены тем, что доставляет мне мой труд. Мое положение может обеспечить литературное предприятие, о разрешении которого я ходатайствую, — а именно: стать во главе газеты, о которой господин Жуковский, как он мне сказал, говорил с Вами».

Стать во главе газеты. Царь дал согласие.

Многие серьезные литераторы, узнав об этом, выразили свой восторг. Они, несомненно, смотрели на будущее издание как на предприятие литературное.

В публике, однако, раздавались голоса, сетующие на то, что романтический поэт с «созерцательной, идеальной душой» из соображений меркантильных опускается до низменного ремесла журналиста. Вспоминали о временах «Бахчисарайского фонтана». В этих людях жило — и будет жить до конца — полное непонимание процессов, которые происходили в сознании Пушкина.

Публика. И если бы только публика. Гоголь писал, имея в виду Пушкина, в ноябре 1832 года:

«В нынешнее время приняться за опозоренное ремесло журналиста не слишком лестно и для неизвестного человека, но гению этим заняться — значит помрачить чистоту и непорочность души своей и сделаться обыкновенным человеком».

И тут все тот же романтический слепой взгляд. А ведь это Гоголь.

Павел Вяземский вспоминал:

«Семейство наше переехало в Петербург в октябре 1832 года. Я живо помню прощальный литературный вечер отца моего с его холостой петербургской жизнью, на квартире в доме Межуева у Симеоновского моста. В этот вечер происходил самый оживленный разговор о необходимости положить предел монополии Греча и Булгарина и защитить честь русской литературы, униженной под гнетом Булгарина, возбуждавшего ненависть всего Пушкинского кружка более, чем его приятель. За Греча прорывались изредка и сочувственные возгласы. И в этот вечер речь шла о серьезном литературном предприятии, а не о ежедневной политической газете».

Последняя фраза весьма осведомленного Павла Вяземского многое объясняет. Для «Пушкинского кружка» ежедневная политическая газета отнюдь не была «серьезным литературным предприятием». Серьезным предприятием она была только для самого Пушкина. За этой фразой стоят мучительные разногласия Пушкина и его ближайших друзей. Друзей, которые в самом серьезном для Пушкина деле не могли стать его соратниками.

Разумеется, многие из них радовались возможному появлению пушкинской газеты, но радовались как событию литературному. Вяземский писал И. И. Дмитриеву:

«В литературном мире, за исключением обещанного позволения, данного Пушкину, издавать газету и с политическими известиями, нет ничего нового. Но и это — важное событие, ибо подрывается журнальный откуп, снятый Гречем и Булгариным».

Самое главное для Вяземского то, что «подрывается» журнальная позиция «Северной пчелы».

Однако он только повторяет слова Пушкина.

В начале сентября Пушкин писал Погодину:

«Какую программу хотите Вы видеть? Часть политическая — официально ничтожная; часть литературная — существенно ничтожная; известие о курсе, о приезжающих и отъезжающих: вот вам и вся программа. Я хотел уничтожить монополию, и успел. Остальное мало меня интересует. Газета моя будет немного похуже Северной Пчелы. Угождать публике я не намерен; браниться с журналами хорошо раз в 5 лет, и то Косичкину, а не мне. Стихотворений помещать не намерен, ибо и Христос запретил метать бисер перед публикой; на то проза — мякина. Одно меня задирает: хочется мне уничтожить, показать всю отвратительную подлость нынешней французской литературы».

Странное это письмо. Раздраженное. Может быть, надо делать поправку на изменившееся в то время отношение Пушкина к Погодину.

Да и вообще концы с концами не сходятся. Стоило ли столько стараться, так упорно добиваться разрешения на издание, чтобы издавать нечто совершенно невразумительное — хуже «Северной пчелы»? Неужели Пушкиным, три года осаждавшим правительство просьбами, двигало только стремление насолить Булгарину и Гречу?

Он столько раз выдвигал на первый план денежный свой интерес. А какую выгоду могла принести газета, столь мало привлекательная для подписчиков?

И стоило ли издавать политическую газету специально для того, чтобы обругать в ней французскую литературу? Это Пушкин мог сделать и в чужих журналах. Или — во всяком случае — в собственном литературном издании.

Таким образом, письмо Погодину, где Пушкин суммирует обычные свои мотивы, якобы заставлявшие его издавать газету, своей противоречивостью доказывает, что мотивы эти были отнюдь не главными.

Главные мотивы Пушкин держал про себя. Ему не с кем было ими делиться.

Иногда только он приоткрывался. Дневник Муханова:

«5 июля….Пушкин говорил долго. Квасной патриотизм. Цель его журнала, как он ее понимает, доказать правительству, что оно может иметь дело с людьми хорошими, а не с литературными шельмами, как доселе было. Водворить хочет новую систему. Я много ожидаю добра от сего журнала».

Что можно понять несомненно из этой скупой записи? Что Пушкин в своем издании собирался выступать против квасного патриотизма. Что он надеялся привлечь правительство на свою сторону, стать доверенным лицом правительства в журналистике, дискредитировав Булгарина и его партию. Все это необыкновенно важно. А фраза «Водворить хочет новую систему» — открывает масштаб замыслов.

И не расшифровывается ли эта фраза заметкой 1831 года?

«Журнал в смысле, принятом в Европе, есть отголосок целой партии, периодические памфлеты, издаваемые людьми, известными сведениями и талантами, имеющими свое политическое направление, свое влияние на порядок вещей. Сословие журналистов есть рассадник людей государственных… Что тут общего с нашими журналами и журналистами?.. Спрашиваю, по какому праву „Северная Пчела“ будет управлять общим мнением русской публики; какой голос может иметь „Северный Меркурий“?»

Панорама Невского проспекта. Литография с оригинала В. С. Садовникова. Фрагмент. 1830-е гг.

«Водворить хочет новую систему…» Однако вернемся к хронологии.

Получив разрешение издавать газету, Пушкин сделал шаг, который, очевидно, немало удивил его современников и многие годы приводил в недоумение исследователей.

В письме Греча Булгарину от 1 июня 1832 года есть таинственная фраза:

«С Пушкиным мы сходимся довольно дружно, и, я надеюсь, сойдемся в деле. Но, ради бога, не думай, чтоб я тобой пожертвовал. Улажу все, к общему удовольствию».

В течение последующих двух месяцев Греч несколько раз упоминает о предприятии Пушкина, и наконец 3 сентября кое-что разъясняется:

«Теперь о важном деле. За несколько дней перед сим встречается со мной на улице Пушкин и объявляет, что вступает на поприще журналиста. Я его поздравляю и желаю терпения. Пушкин. „Ах, если бы издавать с вами, то было бы славно“. Я. „А почему нет? Я не прочь — вы знаете“. — Тут он начал жаловаться, что его разобидели в Северной Пчеле и что он желал бы сладить дело, но не знает, как согласовать разные требования, и наконец обещал прийти ко мне и поговорить».

Судя по фразе: «Я не прочь — вы знаете», — у Пушкина с Гречем уже были разговоры на эту тему. Греч, очевидно, имеет в виду переговоры с Пушкиным в конце 1831 года, о которых он рассказал позже в «Записках», и какие-то дела в мае 1832-го.

В сентябре Пушкин предложил Гречу следующее: издавать совместно еженедельную газету. Греч согласился и получил разрешение от своего компаньона Булгарина. Ведь Греч не хотел оставлять и «Северную пчелу». Но поэт тут же раскаялся в этом отступлении от первоначального своего плана.

Греч пишет Булгарину:

«На другой день по отправлении к тебе письма, виделся я с Пушкиным. Он сказал мне, что переменил мысли свои… хочет издавать газету три раза в неделю и просит меня войти с ним в половину и печатать ее у меня в типографии. Он обязуется доставлять статьи. Мое дело было бы только смотреть за редакцией и за переводом статей газетных».

Аргументы Греча в пользу этого альянса любопытны.

«Мое мнение: зачем выпускать из рук П. и его партию? Мы уничтожим всякое дурацкое совместительство, и к 1834 году наверное соединимся в одной газете. Если мне нельзя будет за это взяться, возьмется другой и напакостит и нам, и Пушкину. Об интересах денежных не говорю: они будут ничтожны, ибо и сам Пушкин надеется иметь не более 1000 подписчиков».

Булгарин на этот вариант не пошел — сотрудничество Греча и Пушкина не состоялось.

Из всей этой истории можно сделать несколько существенных выводов.

Прежде всего — совершенно ясно, что в газете своей Пушкин менее всего собирался заниматься борьбой литературной. Ибо одним из главных условий Греча была неприкосновенность Булгарина. Пушкин это условие принял.

Греч нужен был ему исключительно как опытный организатор и владелец типографии. Материалы для газеты он собирался поставлять сам. Этим снимается вопрос о романтической лени Пушкина и его разбросанности, которые, по мнению многих, мешали ему приступить к изданию газеты. Он чувствовал в себе силы для этого труда.

И наконец, последняя фраза Греча окончательно хоронит меркантильную мотивировку пушкинских действий как главную. Расчет тут очень прост. Три тысячи подписчиков «Северной пчелы» доставляли восемьдесят тысяч дохода. Тысяча подписчиков должна была доставить около двадцати шести тысяч. Отдавая половину Гречу, Пушкин получал бы в год не более тринадцати тысяч.

Но эту сумму он мог иметь без таких хлопот. Тот же Греч, по свидетельству современника, предлагал Пушкину за сотрудничество в «Сыне отечества» тысячу двести рублей в месяц, то есть больше, чем тринадцать тысяч в год.

Стоит напомнить, что позже Пушкин отказался от выгодного предложения Смирдина и стал издавать очень невыгодный материально, но свой «Современник».

Из всей этой истории ясно, как необходим был Пушкину свой орган и дельные сотрудники, если уж он пошел на переговоры с Гречем. С тем Гречем, которого так презрительно заклеймил год назад в статьях Косичкина.

Необходимость высокая, а не низменная, чувство долга перед Россией, а не только забота о заработке заставляли его лихорадочно искать средств для воздействия на умы русской публики.

16 сентября Пушкин вступает в договор со второстепенным литератором Наркизом Ивановичем Тарасенко-Отрешковым, который и должен был взять на себя обязанности редактора газеты. Ему отводилась, конечно, та же техническая роль, что и Гречу.

Но 24 ноября Вяземский уже сообщил Александру Ивановичу Тургеневу:

«Пушкин единогласно избран членом Академии, но чтобы не слишком возгордился сею честью — вместе с ним избран и Загоскин. Журнал его решительно не состоится, по крайней мере на будущий год. Жаль. Литературная канальская шайка Грече-Булгаринская останется в прежней силе».

Сожаления Вяземского опять-таки идут по чисто литературной линии.

Почему же не состоялось издание? Понял ли Пушкин посредственность и ненадежность Отрешкова? Возможно. Устрашила ли его судьба «Европейца»? Возможно. Он ведь понимал, что ежели газету закроют, то другой вовек не дадут. А он собирался помещать вовсе не ту блеклую бессмыслицу, о которой писал Погодину. Быть может, он решил выждать более подходящий момент.

Но скорее всего объяснение содержится в письме Плетнева Жуковскому:

«Издание газеты, о которой так хлопотал Пушкин еще при вас, едва ли приведется в исполнение, хотя ему и дано на то право. Он более роется теперь по своему главному труду, то есть по истории, да, кажется, в его голове и роман колышется».

Роман этот — «Дубровский» — был начат 21 октября 1832 года. Роман связан был с тем же великим планом, который погнал Пушкина в службу, ввел в архивы, заставил добиваться политической газеты. С тем гигантским историческим чертежом прошлого и будущего, создать который он вменил себе в долг. С той борьбой с Россией за Россию, которой требовала от него его честь.

Он понял, что при отсутствии дельных сотрудников ему со всеми этими трудами не совладать.

И он отложил издание газеты.

6

История несостоявшейся газеты, тот чудовищный факт, что ему пришлось вести переговоры с Гречем, цену которому он прекрасно знал, — все это заставило его еще раз осмотреться вокруг и подумать о людях, которые его окружали.

Были люди официальные, с которыми приходилось иметь дела.

Был Бенкендорф. И тут все было ясно.

Был Блудов — опекун в архивных делах. Видеться с ним в это время приходилось постоянно. Анненков, со слов современников, говорил:

«С зимы 1832 года он (Пушкин) стал посвящать все свое время работе в Архивах, куда доступ был ему открыт еще в прошлом году. Из квартиры своей на Морской отправлялся он каждый день в разные ведомства, предоставленные ему для исследований. Он предался новой работе своей с жаром, почти со страстью».

Следовательно, Блудов находился, как правило, поблизости.

Они были хорошо знакомы еще с тех времен, когда оба состояли членами «Арзамаса». Но в 1832 году бывший арзамасец Блудов был уже министром внутренних дел. Его карьера началась в 1825 году, когда он получил назначение делопроизводителем Верховной следственной комиссии, допрашивавшей декабристов. Это, однако, было в тот момент делом обыкновенным. Руководил судом, как известно, Сперанский — известный либерал, которого декабристы прочили во временное правительство и с которым вели переговоры накануне восстания. Сперанский плакал по ночам, но судил.

Блудов был «очень умен, образован и крайне добр; но характером он был слаб и труслив. В те дни, когда он отправлялся к Императору, он был весь не свой: не слушал, не понимал того, что ему говорили, вскакивал беспрестанно, смотрел ежеминутно на часы и непременно посылал поутру сверять свои часы с дворцовыми… В большой упрек ему ставили написанное им Донесение следственной комиссии по делу 14 декабря. Конечно, оправдывать я его не буду; но в извинение его могу сказать, что он в этом уступил воле Императора…» — так писал близко знавший его современник — А. П. Кошелев.

Как ни деградировало русское общество после 14 декабря, но каинова печать все же доставляла некоторые неприятности тем, кто приложил руку к уничтожению декабристов.

«Александр Тургенев встречал графа Блудова у Карамзиной. Блудов — воплощенная доброта и совсем не злопамятный — протянул руку Тургеневу, который ему сказал: „Я никогда не подам руки тому, кто подписал смертный приговор моему брату“. Представьте себе всеобщее замешательство, и я там присутствовала… Бедный Блудов вышел со слезами на глазах».

Это рассказ Смирновой-Россет.

Этот бедный Блудов «со слезами на глазах», воплощенная доброта, подписавший смертный приговор Николаю Тургеневу, в доме у которого он перед тем постоянно бывал, сделался теперь как бы патроном Пушкина.

Муханов описывает в дневнике такую сцену у Вяземского летом 1832 года:

«Наконец пришел человек объявить, что приехал Д. Н. Блудов… Блудов сказал Пушкину, что о нем говорил государю и просил ему жалованья, которое давно назначено, а никто давать не хочет. Государь приказал поговорить с Нессельроде. Странный ответ: я желал бы, чтобы жалованье выдавалось от Бенкендорфа. — Почему же не от вас? Не все ли равно из одного ящика или из другого? — Для того, чтобы избежать дурного примера. — Помилуйте, — возразил Блудов, — ежели бы такой пример породил нам хоть нового Бахчисарайского Фонтана, то уж было бы счастливо (…) Мы очень сему смеялись. Пушкин будет издавать газету под заглавием Вестник; будет давать самые скорые сведения из министерства внутренних дел. Пушкин, говоривший до сего разговора весьма свободно и непринужденно, после оного тотчас смешался и убежал».

Автопортрет и профиль Н. Н. Пушкиной. Рисунок 1832 года

Они очень сему смеялись, а Пушкин почему-то смешался и убежал. Смеяться, прямо скажем, было нечему. Все здесь оскорбительно. И эта торговля: кто будет платить жалованье чиновнику-иждивенцу — III отделение или Министерство иностранных дел? И этот разговор о «Бахчисарайском фонтане», поэме десятилетней давности, как о его высшем достижении. И сам факт, что за него хлопочет ренегат Блудов. Все это было не смешно. Но нужно было через это переступить.

Был Уваров, тоже «арзамасец», приятель Жуковского, так и рвущийся в покровители и союзники. В 1832 году он был назначен помощником министра просвещения и в этом качестве вот-вот мог стать начальником Пушкина-журналиста.

Мы помним, что писал об Уварове Вигель. Но Вигель — человек пристрастный. А вот что говорил об Уварове современник более беспристрастный — известный историк Сергей Михайлович Соловьев:

«Уваров был человек бесспорно с блестящими дарованиями, и по этим дарованиям, по образованности и либеральному образу мыслей, вынесенным из общества Штейнов, Кочубеев и других знаменитостей Александровского времени, был способен занимать место министра народного просвещения, президента академии наук etc.; но в этом человеке способности сердечные нисколько не соответствовали умственным. Представляя из себя знатного барина, Уваров не имел в себе ничего истинно-аристократического, напротив, это был слуга, получивший порядочные манеры в доме порядочного барина (Александра I), но оставшийся в сердце слугою; он не щадил никаких средств, никакой лести, чтобы угодить барину (императору Николаю); он внушил ему мысль, что он, Николай, творец какого-то нового образования, основанного на новых началах, и придумал эти начала, т. е. слова: православие, самодержавие и народность; православие — будучи безбожником, не веруя в Христа даже и по-протестантски; самодержавие — будучи либералом; народность — не прочитав за свою жизнь ни одной русской книги, писавший постоянно по-французски или по-немецки. Люди порядочные, к нему близкие, одолженные им и любившие его, с горем признавались, что не было никакой низости, которой бы он не был в состоянии сделать, что он кругом замаран нечистыми поступками».

Естественно, что мысль о союзе с этим господином вызывала у Пушкина отвращение. Он мог входить в дружеские отношения только с людьми порядочными. Это было непременным условием. Он был терпим. Он склонен был многое прощать другим людям. Но человеческая порядочность была для него условием непременным.

Ну а друзья? Были друзья.

Не сомневаясь в их дружбе, он посмотрел на них теперь как на возможных соратников в новой его борьбе, как на единомышленников.

Был Жуковский, умный, благородный, не по-блудовски добрый Жуковский. Он Пушкина нежно любил и готов был многое для него сделать. Но мог ли он стать соратником? У Жуковского, которого мы явно недооцениваем как мыслителя, была своя программа воздействия на власть. Но она, скорее всего, основывалась на чисто человеческом влиянии.

Изменение политики должно было произойти через изменение личных качеств правителей. На первый план выдвигалась мораль. Стремление Пушкина к универсальной системе действия, диалектичность пушкинского мышления остались Жуковскому не ясны.

Был Вяземский. Один из самых резких и четких умов России. Человек с широким политическим взглядом, человек, знавший Россию.

Мог ли он стать соратником? Их столкновение 1831 года было ли случайным, частным?

В июле 1832 года, когда Пушкин лихорадочно искал людей для своей газеты, Муханов записал в дневнике:

«Пришел Александр Пушкин. Говорили долго о газете его… О Вяземском он сказал, что он человек ожесточенный, aigri, который не любит Россию, потому что она ему не по вкусу…»

Именно в разговоре об издании газеты Пушкин отозвался о Вяземском резко. Он не видел в нем соратника.

Они никогда не полемизировали друг с другом печатно. Но спорили они часто и зло. Тот же Муханов написал 29 июня 1832 года — опять же в период организации газеты:

«К Вяземскому поздравить с именинами. Нашел у него Александра Пушкина… Пушкин очень хвалит Дюмона, а Вяземский позорит, из чего вышел самый жаркий спор. Я совершенно мнения Пушкина по его доводам и справедливости заключений. Оба они выходили из себя, горячились и кричали. Вяземский говорил, что Дюмон старается похитить всю славу Мирабо. Пушкин утверждал, напротив, что он известен своим самоотвержением, коему дал пример переводом Бентама, что он выказывает Мирабо во внутренней его жизни и потому весьма интересен… Спор усиливался».

Они расходились в сфере для Пушкина самой важной — в сфере исторической. Вопрос о позициях Пушкина и Вяземского очень сложен. Но факт их расхождения бесспорен.

Был Плетнев, человек благородный и Пушкина любивший, но, увы, посредственный мыслитель. А Пушкину нужны были люди остро думающие. Плетневу можно было поручить издание книги, но не более того.

П. А. Вяземский. Рисунок О. А. Кипренского. 1835 г.

Был Погодин. Молодой, деятельный, ученый. Готовый сотрудничать с Пушкиным. Но альянса не получилось. Пушкин был поначалу к Погодину расположен. Хвалил его драму. Прочил себе в помощники для «Истории Петра». Но, быть может, сказалась разница в их исторических взглядах, о которой сам Погодин писал в дневнике. А может быть, Пушкин рассмотрел в Погодине те черты, которые позже столь ясно увидел в нем историк Соловьев:

«Он славился своей грубостью, цинизмом, самолюбием и особенно корыстолюбием».

Бесспорно, что Погодин глубоко Пушкина почитал. После смерти его, 2 февраля 1837 года, он писал в дневнике:

«Подтвердилось. Читал письмо и плакал. Какое несчастье! Какая потеря!.. Плакал и плакал и думал о Пушкине…»

Странно. Вокруг Пушкина было много людей, его любивших. Но не было людей, его понимавших.

А ему так нужны были единомышленники. Ему нужны были те, кто жил сейчас в остроге. Кто судьбой своей доказал, что готов вмешаться в дела истории. Кто, как и Пушкин, знал, что такое долг, не оставляющий иного выхода, кроме действия.

Вяземский, человек не слабый, писал в трудный момент 1827 года:

«Если не заставят Аксакова образумиться, то положу перо: делать нечего».

(Аксаков был цензором.) Вяземский готов положить перо. Уйти из литературы. Пушкин не сделал бы такого заявления в любой ситуации. Тут тоже была разница между ними. То, что для Вяземского было занятием огромной важности, для Пушкина было судьбой. Серьезный оттенок.

Пушкину в тот момент нужны были люди такого стиля мышления, как Никита Муравьев, Батеньков, Корнилович, с которым у Пушкина, как выяснилось из сохранившихся трудов декабриста, были общие идеи. Ему нужен был Пущин как опора нравственная. Ему нужны были декабристы как соратники, как среда. Ему нужны были те, чье дело он продолжал.

Его призывы к Николаю о великодушии были не просто актом гуманности. Они были еще и необходимостью. Гигантский труд, который он принял на себя, требовал сподвижников. Он очень надеялся на возвращение декабристов.

7

Он стал политиком. Он сделал этот шаг совершенно сознательно.

Но сознавал ли он, как это усложнит его дела поэтические? Сознавал ли противоречие между настойчивыми своими декларациями и этим шагом?

В 1828 году он написал «Поэт и толпа».

Не для житейского волненья,

Не для корысти, не для битв,

Мы рождены для вдохновенья,

Для звуков сладких и молитв.

В 1830 году, когда началась травля, он писал:

Ты царь: живи один. Дорогою свободной

Иди, куда влечет тебя свободный ум.

Усовершенствуя плоды любимых дум.

Не требуя наград за подвиг благородный.

Но с 1831 года все меняется.

«Эхо», написанное в этом году, говорит уже о другом — о жажде понимания.

Тебе ж нет отзыва… Таков

И ты, поэт!

Уже в 1832 году он понял, что тот идеал высокого поэта, который ранее представлялся ему выходом, для него недостижим. Ибо жизнь его происходила в двух сферах. Он понимал, что должен принять все издержки своего решения. Но он еще не знал, как велики будут эти издержки.

В 1832 году он написал послание «Гнедичу».

С Гомером долго ты беседовал один,

Тебя мы долго ожидали,

И светел ты сошел с таинственных вершин

И вынес нам свои скрижали.

И что ж? ты нас обрел в пустыне под шатром,

В безумстве суетного пира,

Поющих буйну песнь и скачущих кругом

От нас созданного кумира.

Смутились мы, твоих чуждался лучей.

В порыве гнева и печали

Ты проклял ли, пророк, бессмысленных детей,

Разбил ли ты свои скрижали?

О, ты не проклял нас. Ты любишь с высоты

Скрываться в тень долины малой,

Ты любишь гром небес, но также внемлешь ты

Жужжанью пчел над розой алой.

Таков прямой поэт. Он сетует душой

На пышных играх Мельпомены,

И улыбается забаве площадной

И вольности лубочной сцены,

То Рим его зовет, то гордый Илион,

То скалы старца Оссиана,

И с дивной легкостью меж тем летает он

Во след Бовы иль Еруслана.

В этих стихах много сказано. Их нельзя глубоко понять, не учитывая библейский план. Их не надо ограничивать обращением к Гнедичу как к конкретному лицу. Смысл стихов шире. В них есть тот идеал высокого поэта, которому Гнедич не соответствовал. Особенно важно то, что в стихах этих Пушкин впервые проводит четкую грань между ясным блистающим миром «таинственных вершин» и собой. Он знал, что не перестает быть поэтом гениальным. Самая великая его поэма — «Медный всадник» и самые великие, лежащие на пределе возможного образцы его лирики были впереди. Но он прощался с тем миром покоя и света, обрести который мечтал и от которого теперь отказывался.

Его реальные поступки тридцатых годов, его стремление к практической деятельности, к деятельности государственной опровергали декларации поэтические.

Эту новую реальность он закреплял теперь в стихах.

Разумеется, нельзя категорически отделять Пушкина — политика и государственного мыслителя от Пушкина-писателя. Зрелый Пушкин сознавал необходимость цельной системы воздействия на мир.

Не было раскола творческого сознания.

Он выстраивал одно гигантское здание, в основе которого лежала общая задача — создание новой культуры, культуры политической и культуры эстетической. Одно не могло существовать без другого. Свободное общество и несвободная внутри себя литература — абсурд. Одной из главных задач Пушкина было эстетическое раскрепощение литературы, сближение ее с естественностью жизненных законов.

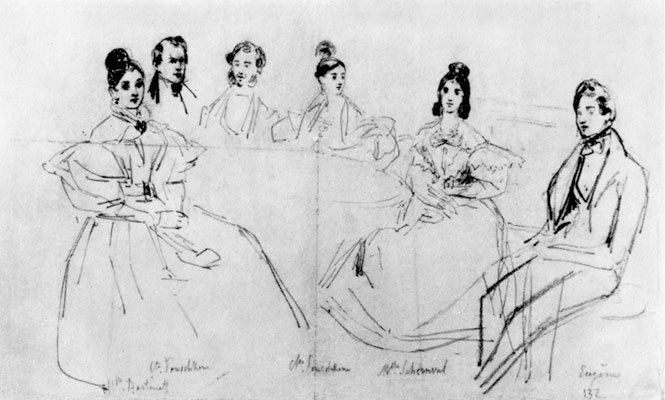

А. С. Пушкин в светской гостиной. Рисунок Г. Г. Гагарина. 1832 г.

Надо было преобразовать самое отношение публики к литературе. Функции развлекательная и учительская, выработанные еще XVIII веком, должны были слиться в третьем качестве — анализе реальной действительности. Романтизм этого анализа не давал. Он пытался преобразовать мир творческим вмешательством. А поскольку мир сопротивлялся, то романтик конструировал иной мир, сосуществовавший с реальным.

Едва ли не главной потребностью художественного сознания Пушкина была цельность. Романтическая расколотость мира — мир низменный и мир идеальный, высокий — была теперь глубоко чужда ему. Мир надо было объединить единой целесообразной системой. В частности, уничтожить разрыв между культурой образованных классов и культурой народной.

Отсюда — такое уникальное явление, как пушкинские сказки тридцатых годов, это слияние высочайших литературных достижений со смысловой конкретностью и стилистической простотой фольклора. Сказки — с их несложными и мудрыми сюжетами, вобравшими решающую проблематику человеческих отношений на всех уровнях — от любовного до государственного. Сказки, в которых справедливость и благоразумие побеждали фатально и бесхитростно.

Он строил этот прозрачный мир не только для читателей, но и для себя. Он убеждал себя — столь наглядно — в принципиальной возможности создания стройной и благополучной картины мира.

В сказках решались те же вопросы, что и в «Онегине», «Годунове», «Медном всаднике». Однако ни поэмы, ни сказки не казались ему главным средством вмешательства в политический процесс.

Но без поэзии, без литературы он не мыслил своего существования ни на каком пути…

8

Основные пункты его тактической программы были ему ясны еще в 1831 году. Воздействовать на государя с тем, чтобы он ограничил аристократию бюрократическую и выдвинул аристократию истинную, просвещенное родовое дворянство с неотменяемыми наследственными привилегиями, дворянство, которое было бы представителем у трона всего народа и которое ограничило бы самодержавие. Государь — под давлением умных советчиков и общественного мнения — должен пойти на ограничение собственной власти. Для мобилизации общественного мнения следует просветить русское дворянство и объяснить ему его долг. Для этого необходимо иметь мобильный печатный орган.

Самым действенным дидактическим материалом была история. Кроме того — это было для него чрезвычайно важно, — изучение истории давало возможность понимания хода событий. Он не переоценивал степени этого понимания. Он писал в конце 1830 года:

«Не говорите: иначе нельзя было быть. Коли было бы это правда, то историк был бы астроном, и события жизни человечества были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Но Провидение не алгебра. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая — мощного, мгновенного орудия Провидения».

Он не претендовал на роль пророка. Он собирался не угадывать будущее России, но воздействовать на его формирование. Он решился действовать. И для этого ему было необходимо «видеть общий ход вещей» и «выводить из оного глубокие предположения». Изучение истории давало возможность понять направление процесса.

В это время он уже мыслил не как литератор-историк, но как историк-ученый.

Мысль его все время возвращалась к июлю 1831 года. К мятежу военных поселян, страшному своим размахом, своей жестокостью, своей конечной бессмысленностью.

Он понимал, что прежде всего необходимо решить для себя и для России вопрос о правомочности крестьянского восстания, этого лейтмотива русской истории. И это стало первым этапом его труда.

21 октября 1832 года он начал «Дубровского».

Он начал с художественной прозы как формы, более ему знакомой. Для исторического исследования на тему крестьянского мятежа у него еще не было материала.

Но «Дубровский» был историческим романом, основанием которому служил именно документ: подлинное дело о тяжбе за сельцо Новопанское.

В одном из черновиков есть фраза о старом Дубровском и Троекурове:

«Славный 1762 год разлучил их надолго. Троекуров, родственник княгини Дашковой, пошел в гору».

Речь идет о возведении на престол Екатерины II. Подоплека ссоры, погубившей старика Дубровского, по существу гораздо серьезнее, чем кажется. Дубровский из старых русских дворян, в которых Пушкин видел здоровую почву для возрождения России. Троекуров — из той знати, которую вынес наверх государственный переворот и которая стала опорой деспотизма. И есть тут один любопытный момент. Троекуровы — род старинный, боярский, но к XVIII веку утративший свое значение. Зрелый Пушкин достаточно хорошо знал русскую историю, чтобы фамилия Троекуровых звучала для него отнюдь не нейтрально. Но он выбрал фамилию, напоминающую не о безродных временщиках, вышедших в большие вельможи, или фамилию не историческую, ничего читателю не говорящую, он выбрал Троекурова. Троекуров, стало быть, потомок древнего рода, сомкнувшийся с новой знатью. Между тем в «Моей родословной» Пушкин объяснил упадок своего древнего и знатного рода тем, что его, Пушкина, дед отказался в 1762 году поддержать узурпаторшу и ее клевретов. И на эту столь занимавшую Пушкина коллизию накладывается коллизия иная. Мужики, всегда готовые к возмущению, по собственной воле, по собственному побуждению становятся на сторону Дубровских. Ими движет не чувство выгоды. У богатых бар мужикам, как правило, жилось лучше, чем у бедных. А троекуровские люди вообще находились на особом положении сравнительно с другими. Мужики восстают потому, что истинное дворянство близко народу, оно его естественный представитель. Связь тут — органичная. Так думал Пушкин.

Развиваясь таким образом, роман вел к мысли о возможности союза между дворянством и крестьянами — в бунте. Дворянин — неважно, из каких соображений, во всяком случае, вполне благородных, — становится во главе крестьянского бунта со всеми его атрибутами (например, сожжение заживо приказных). Но для Пушкина такая ситуация была в тот момент неприемлема. Судя по наброскам плана третьей, ненаписанной части, он собирался показать трагическую бессмысленность ее. Молодого Дубровского выдавал полиции один из мужиков его шайки.

Пушкин не написал третьей части, ибо вариант с предательством противоречил всей нравственной логике произведения. Роман зашел в тупик. Первая попытка решить проблему крестьянского бунта и отношения к нему настоящего дворянина не удалась.

6 февраля 1833 года Пушкин отложил рукопись «Дубровского».

7 февраля он запросил военного министра графа Чернышева о бумагах, касающихся пугачевского бунта.

А за неделю до того — 31 января — сделал первые наброски к сюжету «Капитанской дочки».

Пушкин нашел материал, на котором можно было решить занимавшую его проблему.

Тут и началась по-настоящему реализация его великого плана.

Ему стала ясна очередность этапов. Не в том дело, как это часто говорят, что он чем-то увлекся и это определило его занятия. Например, занимался историей Петра, встретил любопытные документы — увлекся Пугачевым, стал заниматься этой эпохой. Потом вернулся к Петру… Ничего подобного. Даже если просто хронологически расположить пушкинские работы, становится видна стройная система.

Он отложил занятия Петром не случайно. Он — как историк, как человек, поставивший перед собой определенную задачу, — понимал в этот момент, что прежде, чем решать проблемы, связанные с переустройством государства и ролью дворянства в этом переустройстве, надо решить самую болезненную проблему последних ста лет русской истории — проблему крестьянской революции.

И здесь его гигантские планы соседствовали и пересекались с не менее грандиозными задачами чисто литературными.

Он создавал русскую прозу. И его общая задача влияла на этот процесс сильнейшим образом. Его художественная проза носила ясные черты прозы научной.

«Поэт действительности», владевший всем многообразием художественных приемов ее воспроизведения, Пушкин не мог уже этим ограничиться. Он подходил теперь к действительности и как ученый-аналитик. Прозрачность словесной ткани, крупная — как под микроскопом — деталь, безупречная логика сюжета, ясность психологических мотивировок — результат такого подхода.

Он создал одновременно и художественную, и научную прозу. Он создавал для русской культуры новый метод познания и постижения мира.