Часть седьмая

Песнь надгробия

…безмолвный дом, дом без тебя,

доченька моя.Висент Андрес Эстельес

Чтобы побыстрее преодолеть длиннейший коридор папской резиденции, после того как все представители власти и почетные гости удалились, ее усаживают в кресло на колесиках, хотя она и пытается оказывать сопротивление. Мама, черт возьми, здесь никого, кроме нас, не осталось, не переживай ты так. Молчаливый ассистент-санитар из швейцарской гвардии берет на себя заботу о кресле, и они пускаются в переход через пустыню. Элизенда угадывает нерешительную поступь Газуля, поспешные и нервные шаги Марсела, раздраженный стук каблучков Мерче и по-кошачьи бесшумную походку Сержи, который вполне мог – с него станется – явиться на церемонию без носков. Ее дорогая семья, которой она пожертвовала во имя более благородных идеалов. Я всегда знаю, где предел того, что я могу делать или не делать, святейшество. Но, дочь моя, если я хорошо тебя расслышал и правильно понял, ты признаешь за собой право устанавливать моральные критерии. Да, ваше святейшество, ибо я знаю, что применяю их так, как полагается. Прости, я теперь слышу не так хорошо, как прежде: ты действительно сказала, что стоишь над моралью прочих людей? Не знаю, говорила ли я так, ваше святейшество, но я наверняка знаю, что у меня особые отношения с Богом. Это невозможно, дочь моя; умерь гордыню. Я хочу, чтобы вы отпустили мне грехи. То, что ты мне рассказываешь, дочь моя, требует более продолжительной беседы. Я согласна, ваше святейшество. Никогда не забывай, что наша Церковь – это Церковь простых людей. А Эскрива, ваше святейшество? Что? Эскрива действительно святой или всего лишь могущественный человек, за которым стоят еще более могущественные силы? Мы должны заканчивать, дочь моя, а то врачи будут меня бранить. Я хочу, чтобы вы лично, ваше святейшество, отпустили мне грехи.

Папский коридор длиннее, чем день без хлеба. Стук каблучков Мерче звучит почти гротескно, но она и бровью не ведет, такая уж она, эта Мерче. Такая же разумная и невозмутимая, как и прежде. Из-за того, что мужчина с гладко выбритым затылком и похожими на клещи руками бесцеремонно отстранил ее от папы, она так и не смогла сказать я творю добро, ваше святейшество, у меня евангельское чувство справедливости; за все надо платить, ваше святейшество, и если кто-то в этой жизни расплачивается за что-то, значит есть за что, вы же меня понимаете; я никогда не действую из материальных соображений или ради собственной выгоды, потому что я, слава богу, богата и у меня нет жажды обогащения. Я лишь жажду справедливости для своих близких и вечной памяти для мужчины, которого по-настоящему любила, и вот я добилась своего, вы причислили его к лику Блаженных и однажды канонизируете, и тогда все смогут убедиться в том, что я всегда избираю лучший путь. Ориол был хорошим человеком, но сейчас некоторые пытаются оклеветать его, рассказывая небылицы о его жизни. Прекрасно, что отныне Церковь обрела еще одного блаженного. И если я однажды поклялась, что добьюсь беатификации Ориола, то теперь моя клятва исполнилась. Отпустите мне все мои грехи, святейшество. Вы, лично вы. Вы, тот, кто служит мессу в храме Святого Петра. Вы, наместник Христа на Земле.

– Хватит! Нет! Не делай этого!

Каждый день Элизенда входила в церковь Сант-Пере в Торене, решительным шагом преодолевала три ступеньки, ведущие вниз, и каждый день она опаздывала на одну секунду, всего на одну секунду, и это был ее вечный ад, я никогда не прощу тебя за то, что ты не защищался и позволил себя убить. Никогда.

– Что ты сделал? – всякий раз кричала она Валенти Тарге, у которого в руке все еще дымился пистолет.

– Я выполнял приказ, – всякий раз отвечал ей Тарга, протирая рукоятку оружия и глядя на Элизенду с новой ненавистью в глазах.

На выходе, у портика Апостольского дворца, мирно пасясь на брусчатке, их поджидает лимузин. Семейная группа, сплотившаяся вокруг сидящей в инвалидном кресле сеньоры в черном, на несколько секунд замирает на верхней площадке лестницы, словно в ожидании группового снимка, который им вряд ли еще когда-нибудь доведется сделать в таком составе. Все это сеньора видит из своего вечного мрака. Приглашаю вас на обед, с некоторой опаской произносит она.

– У меня работа, мама. – Марсел склонился к матери и говорит полушепотом.

– Здесь, в Риме?

– Да.

– Что ж, передай привет Саверио Бедоньи. – К остальным фигурантам семейного фото: – А у вас какие планы, вы придете?

– Будьте добры, вы не могли бы вызвать мне такси? – практически первые ледяные слова, которые Мерче произнесла за весь день.

– Рома, пусть ей вызовут такси. – Повернув голову в другую сторону: – А ты, Сержи?

– У меня встреча, бабушка.

– Но в Риме нет волн.

– В Парамарибо. Меня ждут там через сутки, и я не могу обмануть их ожидания.

– Естественно.

– До свидания, мама.

– До свидания, бабушка.

– Сержи, знаешь что? Я, пожалуй, поеду в аэропорт с тобой.

– Да, мама.

– Отпусти такси, Газуль.

– Хорошо.

– А что ты, Рома? У тебя тоже работа?

– Я полностью в твоем распоряжении.

Сеньора без видимых усилий встает. Кто-то отодвигает кресло, и дрожащие руки Газуля поддерживают ее под руку. Она тихим голосом говорит:

– Итак, мы остались одни?

– Да.

– И никого больше?

– Нет. Только мы с тобой.

– Отмени обед.

– Мы не будем обедать?

– Я хочу прилечь. У меня пропал аппетит.

– Как пожелаешь, Элизенда.

66

Длинный, сверкающий, с тонированными стеклами бесшумный «мерседес» мягко притормозил возле офиса ООО «Марбрес Серральяк», в полуметре от стены, словно боялся запачкать пылью сияющий кузов. Водитель шикарной машины вышел из нее и почтительно открыл заднюю дверцу. Из «мерседеса» показались изящные ножки, обутые в безупречные черные туфли с серебряными пряжками, которые решительно ступили на землю.

Уже много лет он не встречался лицом к лицу с Элизендой из дома Грават. Он еще не видел ее ослепших глаз, которые она скрывала за дымчатыми стеклами очков, хотя жил прямо напротив нее, на противоположной стороне Главной площади, в двух шагах, но на расстоянии тысячи долгих историй. Она встала прямо перед ним, и по обе стороны от нее тут же разместились два мужчины: водитель и такой же худой и болезненный человек, как она, которого я видел много раз, но до сих пор так и не знаю, кто он, родственник или нет.

– Сеньора хочет посмотреть кенотаф, – сказал родственник, или кто он там.

– Это не кенотаф. Это мемориальный памятник.

– Это не важно.

Серральяк провел их внутрь мастерской. Жужжавшая где-то в глубине циркулярная пила надрывала барабанные перепонки. Каменщик вскинул руку, и пила дисциплинированно умолкла. Из освещенного кабинета вышла Амелия и, увидев, кто к ним пожаловал, расплылась в улыбке от уха до уха.

– Мы как раз сейчас грузим его в грузовик.

Дама склонила голову в сторону родственника, или кого там. Тот категоричным тоном произнес:

– Пусть его снимут с грузовика.

Есть интонации, которые не допускают возражений. Три тонны мемориального памятника были сняты с грузовика и вновь водружены в центре мастерской, и Сеск с трудом сдержал проклятие, поскольку они ко всему прочему потребовали снять весь крепеж и упаковку. Тогда Элизенда из дома Грават в сопровождении обоих мужчин подошла к плите и приложила руку к шероховатой поверхности гранита. Сначала одну, потом другую. И я знаю, в этот момент ей страстно захотелось вновь обрести зрение. Она уже давно смирилась со своей слепотой и приспособилась к вечной черноте взгляда, возможно, потому, что мысленно продолжала жить интенсивной, максимально насыщенной жизнью, не отвлекаясь на визуальные раздражители. Но в это мгновение она страстно желала прозреть, я хочу видеть, Ориол, чтобы понять, сделали ли они в точности так, как я распорядилась сделать этот памятник для тебя. Устремив взор в прошлое, она обошла вокруг монумента. Обойдя его со всех сторон, приблизилась к мраморной пластине и с помощью кончиков пальцев букву за буквой жадно прочла выгравированную надпись, которую родственник, или кто он там, нашептывал ей на ухо. Тщательно изучив ее сверху донизу, она повернула голову и спросила из своего мрака Серральяк? Серральяк здесь?

– Да, слушаю вас, – сказал Серральяк, злясь на самого себя, потому что обратился к ней на «вы».

– Большое спасибо. Это в точности то, что я хотела. Тебе дали инструкции относительно размещения памятника?

– Да-да. Напротив школы. Мы уже заложили фундамент.

– Спасибо, Пере.

– Жауме. Я – сын Пере.

Сеньора Элизенда Вилабру слегка растерялась, но только на несколько секунд.

– Значит, сын.

– Уже двадцать лет, как отец умер.

– Понятно. – К родственнику, или кто он там: – Поехали?

Когда они вышли из мастерской, Амелия продолжала улыбаться, а Сеск вновь закрепил веревки, чтобы поднять памятник святому учителю из Торены; Серральяк в задумчивости властно вскинул руку, и циркулярная пила с привычной энергией вновь принялась сверлить тимпаны.

67

Я какой-то поникший? Да нет, тебе кажется. А что такое с Арнау? Послушай, если мы с Тиной боролись за терпимость и открытость миру, то как раз для того, чтобы быть готовыми ко всему, и, на наш взгляд, просто замечательно, что Арнау решил какое-то время провести в монастыре Монтсеррат. Да нет, нет, речь идет о временном пребывании. Успокойся, мы ведь его даже не крестили. Поэтому я и говорю, что это всего лишь упражнение на толерантность, и не более того. Толерантность – это не только слово из политического дискурса, но и жизненная практика, ты прекрасно это знаешь. Если парень хочет познать другой образ жизни, замечательно. В этом он всегда может рассчитывать на мою поддержку. Послушай, пойми, я ведь целыми днями проповедую открытость мышления, потому что здесь это необходимо, крайне необходимо. Да-да, я действительно верю в концепцию универсального гражданства, а посему, если мой сын хочет провести какое-то время в монастыре, отлично, сынок, тебе нужны деньги – пожалуйста, счастливо тебе, потом нам расскажешь. Это ведь и есть трансверсальность, не так ли? Ну да, конечно, дружище. Послушай, он совершеннолетний. Да нет, никакой я не поникший, честное слово. Дело в том, что… просто у меня нет… Понимаешь, я располагал некоторой суммой, но теперь у меня ее нет. Да нет, мне по-прежнему все это кажется отличным и очень выгодным делом, потому что всегда найдутся придурки, которые просто мечтают сломать себе шею, спускаясь вниз по реке, но проблема в том, что сейчас у меня нет достаточной суммы для этого. Так что или отложим до лучших времен, или найди себе нового компаньона. Ну разумеется, мне очень жаль, дружище; это же была моя идея, не так ли? Что? А что Тина? Чтобы она поддержала меня? Ну, понимаешь, дело в том… Видишь ли, дело в том, что мы уже несколько дней… В общем, мы расстались, старик. Да, как слышишь. Послушай, я не хочу углубляться в детали, но… Да, в последнее время она какая-то нервная, очень… даже не знаю, как сказать. Любовник? Да нет, ничего такого. Абсолютно точно, старик. Черт возьми, да потому что я ее знаю. Ну, как ты понимаешь, я за ней не слежу, еще не хватало. Что ты говоришь? Нет, Жоана просто друг, она женщина чуткая, широкой души и очень меня поддерживает в эти трудные моменты моей жизни, но ничего больше. Да нет, куда там, я снял небольшую квартирку, наспех и первую попавшуюся, да. Естественно, мне одиноко, но лучше быть одному, чем жить в постоянной нервотрепке. Нет-нет, ты что, с ее стороны все было очень поспешно: в один прекрасный день вдруг приходит и говорит, что должна вновь обрести себя, что ей нужно пространство для маневра и прочую чушь в этом роде. Ой, я тебя умоляю, да она понятия не имеет, что такое культурная метисация; я никоим образом не собираюсь критиковать ее, но должен признать, что она все-таки несколько ограниченная, это так. Знаешь, если честно сказать, на меня ведь свалилась эта должность советника, знаешь, так вот у меня из-за этого столько работы, что времени на всякие рефлексии просто не остается. Арнау? Нет. Я же говорю, он сейчас… Нет, он не сказал нам, сколько дней он там пробудет, нет. Монах? Я что, похож на отца монаха? Нет, сейчас, на Пасху, когда в школе каникулы, возьму несколько дней отпуска и отправлюсь в Андорру. Ну да, с Жоаной, но это ничего не значит. Старик, детали мне не известны, но это книга фотографий, она о Пальярсе, горах, коровах и овцах… Нет-нет, я вовсе ее не осуждаю; наоборот, очень хорошо, что ей есть чем заняться. Особенно теперь, когда она пытается освоить так называемое пространство для маневра. Статью? Она? Нет, первый раз слышу. О маки?.. Нет, я ничего об этом не знал. Странно, она ни словом не обмолвилась, а ведь мы все всегда обсуждаем; ну да, я хотел сказать, мы всегда все обсуждали. И где эта статья вышла? А, понятно, что ж, куплю себе экземпляр. Думаю, она быстро сумеет прийти в себя. Знаешь, старик, по правде говоря, я здорово устал от всех этих коров и овец, но, боюсь, мне уже не сдвинуться с места, так здесь и останусь. Да нет, лыжи никогда меня особенно не привлекали. Пару раз был на Тука-Негре, еще парочку – в Порт-Айне, вот и все. Закавыка в том, что из-за этого проклятого развода я остаюсь на бобах, ну да, мы ведь произвели раздел имущества, денег, в общем, вся эта тягомотина. Нет-нет, все цивилизованно. Да, да. Ну да, старик, в последнее время она слегка истерила, но я не хочу ее осуждать и вытаскивать на свет божий ее грязное белье, нет-нет, знаешь, я хочу вести себя благородно. Нет-нет, здесь ты меня с толку не собьешь: благородство должно быть трансверсальным, оно должно присутствовать во всех сферах моей жизни, и если я говорю, например, что в последнее время она была слегка истеричной, что чистая правда, и с каждым разом все больше предавалась своим фантазиям, что также чистая правда, то это не что иное, как объективная констатация факта, и здесь нет никакого желания осуждать ее. Видишь ли, это произошло так недавно, что у меня даже не было возможности обсудить все с Арнау. Да и с котом тоже. Представляешь, эта дрянь без всяких разговоров забрала его себе. Да нет, нет, согласен, это не слишком удачное выражение, но это всего лишь оборот речи, не более того, блин, не морочь мне голову… Если хочешь знать, это я сказал ей послушай, Тина, не знаю уж, что там означает это твое долбаное пространство для маневра, но, поскольку я хочу, чтобы ты была счастлива, я принимаю все как есть. И ушел, оставив ей квартиру, в общем, все ей оставил. А ведь квартира у нас общая, купленная на совместные денежки, да, но что ты хочешь, чтобы я теперь потребовал у нее половину стоимости? Нет, я не такой; чего-чего, а злопамятства у меня нет и в помине. Хотя формально ведь это она захотела разойтись, но в трудный момент всегда лучше вести себя благоразумно и великодушно, чем сожалеть о недостойном поведении, когда будет уже поздно, я понятно выражаюсь? И даже хорошо, что Арнау больше не живет дома. Нет, когда у него закончится пребывание в монастыре… Ну, может быть, оно продлится несколько больше, чем предполагалось, да, вполне возможно. Да нет, старик, говорю же тебе, что он не станет монахом. Ну а если и станет, то не раньше чем через год. Что? Нет, завтра у меня пленум в мэрии. Нет, послезавтра тоже не получится. Ах да, в четверг – да. Нет, в таверне Ренде мне не хочется… Понимаешь, там… Отлично, в Эскало. В четверг в девять часов. Так что продолжим нашу беседу. Да, ты не представляешь, как меня бесит, что на данный момент у меня нет возможности пуститься в это увлекательное плавание; да-да, именно пуститься в плавание, лучше ведь и не скажешь. Говорю же тебе, четыре лодки, вездеход, временные договоры – и вперед, нагреем руки на придурках, которые толпами ринутся из Барселоны, чтобы совершить спуск по Ногере, да уж.

68

– В последнем номере «Арники».

– Мы ведь вложили в них деньги, не так ли?

– Да. И немало. Каждый год даем.

– Перекрой им кран раз и навсегда. Что там еще написано?

Колокола размеренно пробили одиннадцать часов утра, их перезвон звучал торжественно и немного жалобно: дувший с самого утра холодный ветер превратился в ледяной. Полярный фронт. С третьим ударом вдруг стали падать огромные, удивительные в разгар марта хлопья снега, которые таяли, едва коснувшись земли. Достоинство настенных часов, более древних, чем сама сеньора, явно было поколеблено столь внезапной сменой погоды, однако при этом им было совершенно наплевать на опубликованную в журнале «Арника» статью (сопровождаемую снимком памятника в мастерской Серральяка, фотографией этой дуры учительницы и неизвестным карандашным наброском лица Ориола – откуда он только взялся?), в которой излагалась столь невероятная история, что вряд ли она могла вызвать у кого бы то ни было хоть какой-то интерес, – о мнимой принадлежности торенского блаженного к банде маки-коммунистов.

– Странная смерть святого из Торены.

– Не понимаю, что у людей за интерес измышлять подобные небылицы. – Она потерла свои слепые глаза, словно надеясь посредством ловкости рук вернуть себе зрение. – Если бы мне не претило сквернословие, я бы сказала, что это шайка сволочей и несчастных ублюдков.

– Да, но не беспокойся, этот журнал читают два с половиной человека.

– Тем не менее я не намерена с этим мириться.

– Что ты хочешь, чтобы я сделал?

– Не знаю.

– Но ты должна как-то отреагировать.

– Натрави на них трех или четырех адвокатов. Делай все, что сочтешь нужным. – И с явным раздражением: – В общем, реши этот вопрос всерьез, раз и навсегда.

– Говорю тебе, успокойся; все идет по плану, и мне совсем не хочется говорить об этом. В пятницу меня кладут в больницу.

– Вот как! Что ж, извини. Представляешь, в Торене неожиданно выпал снег.

– А здесь снега нет, но холод стоит жуткий.

– Тебя прооперируют прямо в пятницу?

– Да нет. Анализы, рентген и все такое. На следующий день – операционная, удаление опухоли и начало химиотерапии. И пошел этот чертов рак на хрен.

– Что?

– Да нет, просто хочу сказать, что как бы то ни было, но в статье не приводится никаких доказательств, в этом ты прав. Больше всего там рекламируется сборник фотографий, который она собирается опубликовать.

– Да, это так. Но почему тебя так беспокоит, что там размещен автопортрет Фонтельеса?

– Меня не беспокоит, просто я хотела бы его увидеть. Готова поспорить, что эта учительница извлекла его из рукава фокусника, что на самом деле его не было.

– Статья написана для того, чтобы сообщить, что Фонтельес принадлежал к маки. Что за навязчивая идея. Как и в случае с Марселом.

– Она приводит доказательства?

– Нет, я же говорю: она лишь утверждает, что сохранился дневник учителя.

– Знаменитый дневник. Она говорит, что он у нее, но никому его не показывает.

– Не понимаю, почему она так заинтересована в осквернении памяти Фонтельеса.

– Ты веришь в то, что она говорит, Рома?

– Я верю лишь тому, что говоришь ты.

– Сеньора учительница просто закидывает удочку – вдруг клюнет большая рыба.

– Если все так, как ты это видишь…

– Я уже много лет ничего не вижу, Рома.

– Извини. Это просто оборот речи…

– Да ладно, ладно. Просто я очень зла. Смерть вызывает у меня не столько страх, сколько злость, потому что я еще слишком молода.

– Но никто не говорит о смерти, Тина.

– Мне еще надо успеть очень многое сделать. Я хочу закончить книгу, взять ее в руки и полистать. Хочу вернуться в Торену и вновь услышать пение Памано.

– Из деревни реки не слышно. Она далеко.

– А я слышала. Просто ты так давно там живешь, что уже не замечаешь. И еще я хочу поговорить с сыном.

– Что ж, прекрасная программа. Знаешь что? Ты должна выздороветь как можно скорее, потому что мне совсем не нравится ухаживать за котами, особенно чужими. Сколько тебе лет?

– Сорок семь. Ты хотел бы умереть в сорок семь лет? Спорим, что нет!

– Я вообще не хочу умирать, потому что не знаю никого, кому можно было бы доверить изготовление моего надгробия. Я даже своей дочери не доверил бы, представляешь?

– Что за странные вещи тебя заботят.

– Все жизни заканчиваются в могиле. Ты этого не знала?

– Что ж, хорошо, что ты хочешь, чтобы было вырезано на твоем надгробии?

– Ничего. Один камень. Я сыт по горло выгравированными жизнями. Мраморная плита, если получится – с прожилками по диагонали. Пусть за меня скажет камень.

– Ты поэт.

– Не заблуждайся на мой счет, Тина…

– С тобой все в порядке, Элизенда?

– Почему ты спрашиваешь?

– У тебя такое лицо…

Элизенда вышла на крытую галерею, накинув на плечи зимнюю шаль и оставив в помещении трость, которую использовала только в доме. Она подумала, что Марсел, должно быть, прямо из Хельсинки, или где он там сейчас, отдал своим служащим распоряжение вновь открыть спортивные сооружения Туки. Идеальное время для снежных пушек. Она расположилась на террасе так, что ее незрячий взгляд был направлен на ту часть деревни, где раньше располагалась школа, и мысли ее обратились к Ориолу. Она представила его с пулеметом или бомбой в руках. Воспоминание о чердаке мучило ее, словно не переварившаяся в желудке пища: керосиновая лампа, рация, очевидность чудовищного обмана, который буквально ошарашил ее, страх Ориола, застывший в дуле пистолета, о, какое глубокое разочарование… Тогда она сделала над собой усилие, чтобы представить себе другого Ориола – утонченного мастера кисти, мужчину, который деликатно, кончиками пальцев поправлял положение ее головы, а потом брал самую тонкую кисть для растушевки или другую, более толстую, глядя на свою модель со смешанным чувством страстного желания, уважения и замешательства, которое ее завораживало и заставило влюбиться в него. Ни один мужчина не смотрел на нее так, как он. И она никогда не испытывала ни прежде, ни потом такое уважение и одновременно любопытство к столь культурному, образованному, воспитанному и нежному мужчине. Опыт общения с мужчинами в Бургосе и Сан-Себастьяне заставлял ее думать о них исключительно с презрением. Она уложила в сумку рядом с несессером две аккуратно сложенные ночные сорочки, розовую и белую. Тапочки? Пожалуй, да. И четыре книжки. И зарядка для мобильника. Если только в больнице им можно будет пользоваться.

– Не жди от жизни слишком многого. Тогда смерть не причинит такой уж сильной боли.

– Откуда тебе знать, Юрий Андреевич?

– Я провожу много часов в раздумьях.

На какие-то мгновения ей показалось, что ее красная сумка – это корзинка с приданым для новорожденного, пеленками, распашонками и флакончиком «Ненуко», та самая, что стояла в этой же самой комнате в тот день, когда у нее отошли воды и им пришлось срочно ехать в больницу, дабы произвести на свет монаха, ибо хоть тебе и известен точный срок родов, о котором тебя уведомили заранее, но схватки всегда застают врасплох, как и почти что объявленная смерть, что зреет у меня внутри. Арнау, я люблю тебя. Я всегда буду любить тебя, Ориол, всегда, и я знаю, что все сделала наилучшим образом, каким только могла, и не тебе меня судить; я добилась, чтобы тебя признали Блаженным, я победила, Ориол. Да, во имя твоей любви, Ориол, я добилась беатификации, и теперь все будут чтить твою память. Завтра великий день. Мы победили всю деревню, Ориол, – ты, я и наша тайная любовь.

69

Валенти Тарга один за другим вытащил ящики из учительского стола и бросил их на пол вместе с проверенными тетрадями, ручками, аккуратно разложенными цветными мелками, беспорядочными воспоминаниями, неиспользованным ластиком; где же еще хранил свои вещи этот паршивый пес, который хотел коварно убить меня из-за спины, а потом лизал мне задницу.

– На чердаке ничего не осталось.

– Никакой фальшстенки? Никакого лаза? Вспомните об этом говнюке Маури, который прятался за долбаной перегородкой.

– Нет, никаких стенок и лазов, товарищ.

Люди в фалангистской форме, словно хорьки, перерыли в школе все до последнего угла в поисках бумаг, военных карт, любой вещи, которая могла бы скомпрометировать чрезмерное доверие, которое проявлял Тарга к этому предателю учителю, а алькальд весь покрывался потом от ужаса, потому что теперь мне понятно, каким образом Главный штаб маки смог узнать о том, что Пардинес был внедренным агентом, и, если начальство прознает, что это я все рассказал Ориолу, мало мне точно не покажется.

– Товарищ.

Гомес Пье пришел из дома учителя с единственной добычей – пепельницей, наполненной окурками.

– И что?

– Разве учитель курил?

– Кажется, нет.

– Значит, кто-то приходил к нему.

– И это все?

Да, он черт знает что вытворял у меня за спиной, помимо того что спал с Элизендой. Сколько же секретов ты поведал коммунистам, говнюк ты этакий, мерзкая свинья. И как же я был прав, когда не доверял типу, который не хотел мочить врагов, мать твою.

Тарга уселся на учительский стул, словно готовился раскрыть тайны качественных прилагательных в специфицирующей функции или попросить Элвиру Льюис, чтобы она продолжила объяснять разницу между «я возражу» и «я бы возразил», мать твою, когда же пройдет эта чертова головная боль, бляха-муха, эта девчонка кашляет весь божий день, если бы это зависело от меня, я бы покончил с этим кашлем раз и навсегда. За его спиной – спрятанные за классной доской тетради жизни Ориола, адресованные его дочери, его единственная тайна. Ничего. Он был хитрым. Нет ничего, что могло бы кого-то скомпрометировать, ни в каком смысле. Тарга поднялся в тот момент, когда Баланзо (у которого с коленом тогда еще все было в порядке, потому что на самом деле он повредил его несколько лет спустя, в мотоциклетной аварии) подошел к нему, громко сопя, и вместо того, чтобы объяснить разницу между «я бы возразил» и «я возражу», сказал товарищ, товарищ Клаудио Асин приедет на похороны.

– Твою мать.

– Но это же большая честь, товарищ.

– Кто ему сказал, что…

– Это отец Аугуст Вилабру всем разболтал. Приедет много народу, даже товарищи из Тремпа.

– В самый разгар войны, – сказал Гомес Пье. – И приедут…

– У нас нет никакой войны, товарищ, – оборвал его Тарга. – Так, отдельные стычки.

Знаешь что, сынок? Погосты в маленьких деревнях всегда напоминают мне семейные фотографии: все друг друга хорошо знают и покоятся себе спокойненько рядышком, каждый видит свой сон, и вся ненависть куда-то улетучивается в этом неизбывном покое.

– Вот что ты должен вырезать, Серральяк.

– Отлично. Но павший пишется через «и».

– Ты уверен? – Тарга в замешательстве посмотрел на него.

– Это моя работа.

– Ну значит, напиши через «и». Но если я узнаю, что ты ошибся, голову тебе оторву. Понимаешь, приедут очень важные люди.

– Да, сеньор Валенти.

– Постарайся закончить вовремя, до начала похорон, чтобы все почетные гости смогли это увидеть.

– Да, сеньор Валенти.

– Жаумет, сегодня мы не домашнее задание выполняем. И знаешь, что до меня, так я бы и вовсе не стал высекать это надгробие, пусть он и был твоим учителем. Мне совсем не нравится запечатлевать воспоминания об убийцах. Но иногда нам приходится делать то, что нам совсем не нравится, и это как раз тот случай: павший за Бога и Испанию и соучастник преступления, которое никогда не будет стерто из нашей памяти. Я точно по центру расположил?

– Да.

– Видишь? А здесь поставим заклепку.

– По одной в каждом углу.

– Очень хорошо, сынок. Скоро ты полностью овладеешь мастерством. Учитель, конечно, не заслуживает наших стараний, но я не умею плохо делать свое дело. Вот так, да?

– Да. Дай мне отшлифовать плиту, отец.

Ублюдочный учитель, сотворивший больше зла, чем сам дон Валенти, тот-то, по крайней мере, не притворяется, добряка из себя не корчит.

– Серральяк, вот ярмо и стрелы, прикрепи их. Их прислали из самой Лериды, так что ты уж постарайся.

– Но это ярмо тут же покроется ржавчиной. Лучше уж его вырезать прямо на камне, дон Валенти.

– Мне плевать, как ты это сделаешь, важно, чтобы сегодня ярмо и стрелы были на плите в наилучшем виде.

Лучше тебе о нем добрым словом не вспоминать, Жаумет, он этого не заслужил. Но на всякий случай никому не говори, что я тебе сказал. Аминь. А я все-таки вспомню его иногда добрым словом, потому что, по правде говоря, кое-что хорошее в нем все же было, и потом, он давал мне полезные советы по поводу твоего дальнейшего обучения. Вот она какая, эта жизнь, невероятно, но факт.

В строгом черном платье, с черной печалью в душе и с одеревенелым взглядом, Элизенда вошла в кабинет и положила бумагу на стол Тарги, который, несмотря на то что до церемонии оставалось совсем немного времени, поглощал уже второй бокал коньяка из хранившейся в шкафу бутылки. Для поднятия духа.

– Что это?

– То, что ты должен говорить.

– Но ведь говорить будет только отец Аугуст.

– Это то, что ты должен отныне говорить всегда и везде; крепко-накрепко вбей это себе в голову.

– Но ты мне приказала, чтобы…

– Я приказала тебе остановиться. Прочти это.

С некоторым недоумением он прочел, что учитель Ориол Фонтельес, павший во время атаки…

– Павший пишется через «и», – возмущенно заявил Тарга.

– Читай, тебе говорят.

…которая со всей очевидностью была организована партизанскими ордами, наводнившими наши горы, проявил необыкновенный героизм, что могут засвидетельствовать очевидцы героической гибели покойного, и так далее. Тарга поднял голову и с любопытством взглянул на Элизенду.

– Запомни на всю оставшуюся жизнь: кто бы и где бы тебя об этом ни спросил, все было именно так.

Она открыла сумочку и вместо печати для скрепления договора вынула оттуда пачку купюр, положила ее на стол и испытала отвратительное чувство, словно совершила подлость, оплатив своему наемному убийце нежелательное убийство в обмен на вечное молчание.

Долгую, нескончаемую минуту они пристально смотрели друг другу в глаза, и сей пронзительный и откровенный взгляд не оставил никаких сомнений: он навсегда скрепил глубокую, неразрывную, но при этом откровенно враждебную связь между ними. Наконец Элизенда закрыла сумочку и, не произнеся ни слова, удалилась. Оставшись один, Валенти Тарга с некоторым удивлением кончиками пальцев произвел оценку весомых материальных обстоятельств новой фазы отношений.

Он едва успел спрятать купюры, когда в кабинет вторгся славный товарищ Клаудио Асин, не спросив, по своему обыкновению, разрешения (ибо оно по умолчанию давно было предоставлено ему раз и навсегда), высокопарно заявив уполномочиваю тебя, товарищ, от имени Отечества и всех людей доброй воли воздать почести нашему павшему товарищу и назвать одну из улиц сей чудной деревеньки именем товарища Фонтельеса, и алькальд Тарга воскликнул какая чудесная идея, как это раньше не пришло мне в голову, проклиная при этом своего наставника и учителя Клаудио Асина, который всегда с нами, потому что тот влез, куда его не звали, потому что последнее, что он хотел бы прикрепить на солнечной стороне здания мэрии, – это имя своей жертвы.

– На мой взгляд, это просто великолепная идея, – повторил он, давясь желчью, уже в присутствии всех товарищей, когда они направлялись к церкви Сант-Пере. – Удивительно, как это мне раньше в голову не пришло, а?

– Просто Клаудио Асин – это Клаудио Асин, – изрек один из сопровождавших его философов.

Похороны были роскошными. В церкви Сант-Пере яблоку негде было упасть. Мессу служил отец Аугуст Вилабру, а в качестве почетных служек выступили отец Бага и войсковой капеллан полковник Барнардо Асорин, которого известие застало в Сорте, когда он в составе одной из бригад направлялся в Валь-д’Аран для разгрома мятежников. Слева на скамьях разместилась истинная семья почившего героя, то есть его товарищи по Испанской фаланге во главе с выдающимся товарищем доном Клаудио Асином и алькальдом славного селения Торена высокочтимым сеньором Валенти Таргой Сау. Справа, на первой скамье, закрепленной за семейством Вилабру, восседала одинокая в своем тайном горе сеньора Элизенда Вилабру, а на некотором удалении от нее – Бибиана, которая прекрасно знала, что вся эта история только начинается. На задних скамьях расположились Сесилия Басконес и представители дома Савина, дома Бирулес, дома Нарсис, дома Мажалс и дома Баталья; все они сидели с каменными лицами и напряженно вслушивались в слова отца Аугуста, говорившего об учителе-мученике, который ценою своей жизни сумел защитить священную дарохранительницу: отважный, самоотверженный и, полагаю, очень набожный человек, который, отдав жизнь за целостность дарохранительницы, в каком-то смысле отдал ее за всех нас. Элизенда внимала заупокойной молитве, низко склонив голову, и глаза ее были полны неизбывной вины, а гроб ее любимого предателя располагался всего лишь на расстоянии вытянутой руки. Я никогда не смогу тебе этого простить, Ориол, потому что главная вина – на тебе; но я постараюсь ее компенсировать, ведь я опоздала на несколько секунд и не смогла предотвратить наказание, которого ты заслуживал, мерзкий предатель, мой любимый, как могло случиться, что ты тайно носил в себе такой черный секрет, если взгляд твой был так же ясен, как вода в источнике Вакер; а теперь мне ничего не остается, как научиться жить с этой болью. В глубине, возле дверей, Хасинто нес свою вахту, следя за тем, чтобы все было в порядке и никто не совершил противоправных действий, чтобы, не дай бог, сюда не проник еще какой-нибудь партизан и не испортил службу. Очень хорошо, Хасинто. В глубине души он был в высшей степени доволен, просто счастлив, ибо теперь, когда учителя больше нет, кто может встать между мной и сеньорой?

А я неподвижно застыла здесь, далеко от церкви, до меня только время от времени оттуда доносятся крики. (Даздравствуетиспания!) Мне не дают возложить цветы на твою могилку, Жоанет, сынок; но я все равно их как будто возлагаю. (Даздравствует!) Сегодня я принесла тебе огромный букет золотых шаров, они все для тебя. (Товарищ Фонтельес навсегда с нами!) Если бы я была Богом, я бы взяла бомбу и швырнула ее прямо сейчас внутрь церкви, чтоб она всех их разорвала на части. (Даздравствуетфранко!) Я так и не знаю, был мой Жоан с теми, кто сегодня ночью ворвался в деревню, или нет; домой он зайти не смог, но след-то оставил, ведь то, что произошло, так на него похоже. Как жаль, что он до сих пор так и не смог покончить с Таргой. Зато учитель-то, по крайней мере, сполна заплатил за то зло, что он нам сделал. (Вставайиспания!) Ах, Жоанет, я буду оплакивать тебя, сынок, всю оставшуюся жизнь, ведь самое большое горе для матери – это когда умирает ее сын, особенно если она успела и полюбить, и поругать его, много раз давала ему хлеб с оливковым маслом на полдник и каждый день, когда темнело, звала его из окна.

70

Жауме Серральяк вышел на улицу выкурить последнюю сигарету на скамейке перед домом. Небо было мрачным, словно нахохлившимся, а земля покрыта снегом. В расположенном напротив доме Грават горел лишь фонарь у входа. Ну что за декабрьский холод в разгар марта, подумал он. Лучше тебе о нем не вспоминать, Жаумет, говорил мне отец. Как же мы все ошибаемся. Но мой отец еще говорил, что он все же будет иногда вспоминать его добрым словом, словно знал, что у Фонтельеса было две личины. Мы сделали ему надгробие фалангиста, а теперь делаем памятник Блаженному. Марбрес Серральяк, всегда к услугам любой лжи. Хорошо еще, что Тина благодаря обнаруженным записям сможет воздвигнуть ему настоящее надгробие. Серральяка пробрала дрожь, и он посмотрел наверх. За пеленой туч невозможно разглядеть ни одной звезды. Видно, они все заледенели. Он вновь подумал о Тине и о том, как ей не повезло, ведь она такая молодая, всего сорок семь лет. Поскольку все вокруг было запорошено снегом, все ночные твари попрятались и хранили полное молчание. И тогда он вдруг внял тишине и впервые в своей жизни услышал далекое журчание воды. Вибрирование лежавшего в кармане мобильника отвлекло его от раздумий. Амелия. Ты когда-нибудь отдыхаешь, дочка? Делая последние затяжки и рассеянно глядя в сторону дома Грават, он выслушал указания дочери, потом нажал на отбой и набрал номер из памяти аппарата. Он услышал голос Тины, говоривший сейчас я не могу ответить, но вы можете оставить сообщение после сигнала. Как рано она отправилась спать, бедняжка.

– Послушай, рано утром я не смогу заехать. Понимаешь, у нас появился еще один заказ на плитняк в Тремпе, и дочка настаивает, чтобы я ехал. Но ты не беспокойся, я заеду ближе к полудню, до обеда. Пока. Удачи и целую тебя. Я обязательно заеду тебя навестить. Ах да! Ты права: журчание Памано действительно слышно.

Бип-бип. Пока. Мужской голос с горным пальярским выговором, охрипший от табака и кофе и самым обычным тоном говоривший о планах на завтрашний день. Незнакомец выждал несколько секунд: вдруг откроется какая-нибудь дверь. Нет. Никого. К счастью, Юрий решил не выдавать себя и продолжал неподвижно стоять в дверях. Когда отзвук телефонного звонка растаял в воздухе и шорох снежных хлопьев, мягко опускавшихся на окрестности, вновь стал различим, незнакомец позволил себе легкий вздох и снова включил компьютер.

Толком не понимая, что делать, Юрий отошел от двери и на какое-то время укрылся в гостиной, прислушиваясь к малейшим шорохам, доносившимся из кабинета.

Пришелец возобновил свою работу. Довольно быстро он заполнил пять дискет, переписав файлы из папок с инициалами О. Ф. и еще несколько на всякий случай. Потом отправил сами файлы в корзину компьютера и очистил ее, убедившись, что от электронных документов не осталось никакого следа. Наконец вставил в системный блок еще одну дискету, на этот раз с вирусом, затем извлек ее и выключил компьютер.

После этого пришелец зажег фонарик и зажал его во рту, чтобы освободить руки. Ему не доставило никакого труда опустошить три интересующие его папки из настольного лотка для бумаг. Там были документы, фотографии, пластиковые папки с бумагами. Он положил все в портфель и поставил лоток на место. На полу возле стены стоял красный чемоданчик. Он открыл его. Судя по всему, в нем лежали вещи, собранные для поездки. Пришелец тщательно исследовал содержимое: ничего интересного. Он закрыл чемоданчик и оставил в том виде, в каком обнаружил. Перед уходом он решил на всякий случай проверить все ящики стола. Чистые листы бумаги, блокноты, школьные тетради. И коробка. Едва он ее открыл, как лоб у него покрылся холодной испариной. И тут ему показалось, что на другом конце квартиры раздался тягостный вздох.

Гость закрыл входную дверь, твердо зная, что не оставил никаких следов своего пребывания в этом доме, что потратил на всю свою работу не более четверти часа, так что чем дальше отсюда его застанет рассвет, тем лучше.

Едва оставшись один, Доктор Живаго вошел в темный кабинет. Здесь все, казалось, было по-прежнему, но его не покидало чувство тревоги. Гнетущее ощущение, что он, похоже, оказался не на высоте положения.

71

Памятник, укрытый тканью неопределенно-серого цвета, выглядел очень неплохо. Ткань усиливала ощущение тайны, и Эваристо-полицейский, застыв на посту у подножия каменной громады и как будто уменьшившись в размере на ее фоне, с нетерпением ждал, когда люди выйдут из церкви, и думал сегодня меня наверняка увековечат на многих снимках. Наконец народ начал понемногу выходить и, ослепленный ярким майским светом, побрел, невольно образовав некое подобие религиозной процессии, в сторону бывшей школьной площадки и памятника на ней. Разодетая в пух и прах Сесилия Басконес еще несколько часов назад зарезервировала себе место в первом ряду, состоявшем из двадцати стульев, рядом с сеньорой Элизендой и Газулем. Перилимфаденит. Возле нее – вечный алькальд Бринге, с жиденькими волосами, но нарядный и раздающий всем улыбки, несмотря на мучительный прострел в пояснице, в сопровождении всех членов муниципального совета и новоиспеченного советника по образованию, культуре и спорту городского совета Сорта, который, в отличие от алькальда, не улыбался: это же полная чушь и дикость, какие-то святые и блаженные, боже мой, ведь на дворе двадцать первый век. Рядом с ним уселся какой-то юноша. Жорди собирался сказать ему, что эти места не для обычной публики, поэтому бросил на него взгляд. И остолбенел от удивления.

– Привет, – сказал юноша.

– Арнау, что ты здесь делаешь?

– Я здесь по поручению настоятеля. А вот тебя, по правде говоря, я никак не ожидал здесь встретить.

– Должностные обязанности. – Лицо страдальца. – Как поживаешь?

Перед ними отец Релья, с выражением удовлетворения по поводу выполненного долга, обхаживал сеньора епископа и сухо пощелкивал пальцами в сторону служек, раздавая им противоречивые распоряжения, поскольку очень уж ему хотелось, чтобы все прошло без сучка без задоринки и окончательное примирение всех семейств деревни наконец состоялось.

Разместившись на предназначенном для нее месте, Элизенда взяла телефон, который ей передал Газуль, и спросила ты где?

– В Брюсселе. Можно узнать, что такое ты рассказала Бедоньи?

– Послушай, не повышай на меня голос. Это все было сделано исключительно для того, чтобы напомнить тебе, что если я пожелаю, то по-прежнему смогу распоряжаться.

– Но ведь ты действовала от моего имени!

– Да, для того, чтобы ты понял, что если я захочу, то буду продолжать решать вопросы. Не забывай об этом. Почему ты не приехал?

– Святые и блаженные меня не интересуют. – Возмущенно: – Мама, но послушай! У меня столько работы!

– Он был твоим отцом, Марсел.

И она вернула телефон Газулю; тот выключил его и принялся рассказывать своей любимой о том, что сеньор епископ встал в центре и держит в руках эту штуку, наполненную водой.

– Кропильницу.

– Ну да. А другой священник открывает книгу.

– А сколько народу?

– Полным-полно, целая толпа, – солгал Газуль.

Помимо них двоих так называемую толпу составляли представители власти, Басконес и еще около тридцати человек, это было меньше, чем делегация, посетившая Ватикан. Пока все готовились к церемонии, Арнау прошептал на ухо своему отцу:

– Как поживает мама?

– Не знаю.

Молчание. Оба смотрели перед собой, на укрытый материей памятник и Эваристо на пороге славы.

– Что-то случилось?

– Нет, просто… Насколько я понимаю, сегодня она поехала в больницу по поводу…

– Что с ней?

– Опухоль в груди. Но она не хочет мне ничего рассказывать.

– Где она сейчас?

– Откуда мне знать?

– Ты не знаешь, где она?

– Ну, если верить сообщению, которое она изволила мне прислать, в данный момент она должна подъезжать к Тремпу.

– Ничего себе! Возможно, мы пересеклись на дороге.

– Мы с твоей мамой разошлись. Она даже не хочет, чтобы я навестил ее в больнице.

Арнау поднял голову и какое-то время сидел с открытым ртом.

– Надеюсь, это не по моей вине, не из-за моего решения…

– Нет, – резко ответил Жорди. – Судя по всему, ей необходимо пространство для маневра. – И глядя в сторону: – Все образуется, когда она придет в себя, вот увидишь.

Юноша хотел было сказать я буду за вас молиться, но вовремя осекся.

– Сейчас епископ просит алькальда подойти к памятнику и смачивает в кропильнице кисточку.

– Кропило.

– Да, точно. Думаю, сейчас они снимут покрывало.

– Пусть не вздумают звать меня…

– Им это известно, Элизенда, не волнуйся… Тебя не побеспокоят.

– А кто будет снимать покрывало?

– Думаю, эта сеньора, которая…

– Как она выглядит?

– Низенькая, болтливая, вся размалеванная.

– Басконес.

– Ты недовольна? – Газуль, готовый ради нее на все.

– Мне все равно. Что еще?

– Теперь сеньора берет покрывало за кончик и тянет его вниз. Похоже, не получается. Ей вынуждены помогать. Алькальд Бринге.

Элизенда Вилабру нахмурила лоб, услышав эту фамилию. Но сказала лишь что дальше, что там происходит?

Наконец материя была сброшена, и памятник Ориолу Фонтельесу-и-Грау во всем своем блеске предстал перед тридцаткой зевак, которые с удивлением увидели на граните выведенное по диагонали с помощью черной краски из баллончика послание, оставленное, по всей видимости, кем-то из вечно недовольных. Оно гласило: «Долой фашистов!» У Эваристо волосы встали дыбом, потому что теперь у него точно будут неприятности и он может забыть о почетных снимках.

– Почему так тихо?

– Просто люди… – Газуль не знал, куда глаза девать. – Памятник такой красивый… И так замечательно вписался в это место.

Сеньора Элизенда Вилабру принялась аплодировать своими немыми руками. Газуль поддержал ее. И Басконес. И священник. И еще два гражданина. Жорди не аплодировал: он с тревогой поглядывал то вправо, то влево и горько сетовал про себя какого черта я вляпался в эту историю, что это за тип, который, как теперь выясняется, был фашистом, а ведь я мог бы быть совсем в другом месте, а вместо этого торчу тут, как идиот, с попами и наркоманами, которые все заполняют своими граффити, словно это метро какое-нибудь; господи, только бы меня здесь не сфотографировали.

Послышались еще аплодисменты, теперь аплодировали почти все. Но овация при этом была такой жалкой, что Элизенда поняла: Газуль солгал ей относительно числа присутствующих. Но это не важно, много или мало тех, кто пришел тебя сегодня чествовать, это ведь только начало, Ориол, мой любимый, пребывающий ныне на небесах, да будет восстановлено твое доброе имя; это только начало, как в тот день, когда я аплодировала, стоя перед законченной картиной и говоря это истинное произведение искусства.

– Не знаю, – ответила моя любовь, то есть ты, – но она вышла у меня из самой глубины души.

Такое у нас было начало, и вначале я поцеловала тебя в лоб прямо перед картиной, после того как ты столько дней покрывал меня поцелуями с помощью кисти. Как могло случиться, что потом ты предал меня? Почему ты вынудил меня встать между стеной и шпагой, мой вероломный негодяй?

Она готова была разрыдаться, слушая, как люди отодвигают стулья, а священник что-то говорит о великом дне и охвативших всех нас эмоциях. Ты видишь это, Бог? Теперь он Блаженный: я победила. И могу умереть, когда ты пожелаешь этого. А пока сей час не настал, любовь моя, я посвящу все свои силы тому, чтобы возвеличить тебя в глазах людей даже вопреки воле Бога.

Элизенда Вилабру нежно прикоснулась к половинке крестика, что висела у нее на груди, и подумала любовь, что движет солнце и светила.

D. E. P.

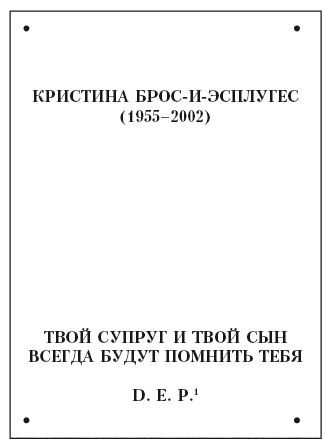

Никто не знает, когда придет конец несчастью. Ты ведь даже до больницы не доехала, бедняжка. Всякий раз, когда по ночам, в тиши бессонницы, я услышу далекие голоса Памано, я буду думать о тебе. Тебя долго искали и в конце концов нашли в болоте Сант-Антони: тебя, твои страхи и твой старенький «ситроен». Твоего кота я оставил у себя; кстати, ты так мне и не сказала, как его зовут. Тина Брос, тысяча девятьсот пятьдесят пятый – две тысячи второй. Я пришел слишком поздно, чтобы помочь заполнить пробел и придать смысл черточке между твоими двумя датами. Кота я назову Незнаюкактебязовут. Я так давно не плакал, Тина. А ты знаешь, я ведь уже начинал питать иллюзии?

Матадепера, 1996–2003

notes

Назад: Часть шестая Память камней

Дальше: Примечания