Книга вторая

I. Пророки апура

– Тут явно не обошлось без вмешательства богов, – промолвил Скиталец, назвавший себя Эперитом, выслушав рассказ жреца Реи, сына Памеса, главного зодчего Кемета, главного командующего легионом Амона. Долго сидел он, задумавшись, потом поднял голову и посмотрел на старого жреца.

– Удивительную историю рассказал ты мне, Реи. По каким только морям я ни плавал, в каких только странах ни побывал, каких только народов ни видел, я слышал голоса бессмертных богов, меня посещали невероятные видения, вокруг происходили чудеса, по совету Цирцеи я спускался в Аид – царство мертвых, которое вы называете Аменти, и видел там тени умерших, но никогда до сего дня я не слышал ничего столь поразительного. Заметь, когда я предстал перед очами твоей красавицы царицы, мне показалось, что она как-то странно глядит на меня, как будто мое лицо ей знакомо. И если всё, что ты мне рассказал, Реи, правда, значит, она действительно думает, что видела меня в своих снах и колдовских видениях. Так скажи мне, кто был тот мужчина из снов царицы – мужчина с темными кудрявыми волосами, в золотых доспехах, какие носят греки, которых вы называете аквайюша, и в золотом шлеме с застрявшим в навершии бронзовым наконечником копья?

– Этот мужчина сидит сейчас передо мной, – ответил Реи, – если только он мужчина, а не бог.

– Нет, я не бог, – улыбнулся Скиталец, – хотя сидонцы и сочли меня за бога, когда запел мой черный лук и на них обрушилась лавина стрел. Разгадай эту загадку, Реи, ведь ты так мудр и учен.

Старый жрец опустил взгляд, потом поднял его к небу и стал молиться дрожащими губами богу мудрости Тоту, а прочтя молитву, сказал:

– Этот мужчина – ты. Ты явился к нам, чтобы внушить любовь моей госпоже Мериамун и найти здесь свою смерть. Только это мне и ведомо, остальное от меня скрыто. Молю тебя, чужеземец, приплывший к нам в золотых доспехах с севера, красивейший и сильнейший из мужей, умеющий заворожить всех сладкими, коварными речами, покинь нас, вернись туда, откуда прибыл, за моря и земли, по которым ты странствовал.

– Человек не может уйти от своей судьбы, – возразил Скиталец. – Если мне суждено умереть, я умру. Но знай, Реи, мне не нужна любовь твоей госпожи.

– Тем вернее ты ее обретешь, ибо любят не того, кто добивается любви, а того, кому она не нужна.

– Я приехал, чтобы завоевать любовь другой женщины, – ответил Скиталец, – и буду искать эту женщину, пока я жив.

– Тогда я буду молиться великим богам, чтобы ты нашел ее и спас Кемет от бед и страданий. Но здесь, в Египте, нет женщины прекраснее Мериамун, и потому тебе следует как можно скорее отправиться на поиски своей избранницы. А сейчас, Эперит, я должен вернуться в храм Амона, ведь я верховный жрец. Но сначала я отведу тебя во дворец на пир, так приказал фараон.

И он провел Скитальца во дворец фараона в Танисе через боковой вход, который находился возле храма Пта. Во дворце Скитальцу уже были приготовлены покои – стены покрыты прекрасной росписью, кресла из слоновой кости, ложа из черного дерева и серебра, позолоченная кровать.

В роскошных царских банях черноокие девушки вымыли Скитальца, умастили благовонными маслами и увенчали венком из цветов лотоса. Они попросили его не облачаться в золотые доспехи и оставить свой лук и колчан со стрелами, но Скиталец отказался, потому что, когда он положил свой черный лук на пол, тот тихо запел песнь войны. И Реи отвел его в шлеме, доспехах и с луком в небольшой зал, где и оставил, сказав, что вернется, когда закончатся приготовления к пиру. Скиталец стал ждать. Но вот затрубили трубы, раздался стук барабанов. Раздвинулись занавеси, вошли прекрасная царица Мериамун и божественный фараон Менепта в сопровождении своих придворных, на всех были венки из роз и цветов лотоса.

Царица была в роскошном парадном одеянии – платье из вышитого шелка, на плечах пурпурная мантия, тончайшей работы золотое ожерелье, запястья, кольца. Величественная, ослепительная, с бледным лицом и прекрасными гордыми очами, которые, казалось, дремлют под сенью длинных, густых ресниц, она шла во всем блеске своей царственной красоты, за ней шел фараон, высокий, но с узкими плечами и впалой грудью, некрасивый, с мрачным лицом. Скитальцу подумалось, что и настроение у него наверняка такое же мрачное и что его вечно гнетет груз забот и терзают дурные предчувствия.

Мериамун взглянула на Скитальца.

– Приветствую тебя, чужестранец, – сказала она. – Ты пришел украсить наш пир в одеянии для боя.

– О царственная госпожа, – ответил Скиталец, – я хотел оставить доспехи в своих покоях, но мой лук запел мне песню войны. И потому я пришел вооруженный, хоть это и твой пир.

– Значит, твой лук умеет предсказывать? – спросила царица. – Я слышала о таком оружии, к нашему двору пришел однажды со своей лирой странствующий певец-сказитель с севера, он воспевал подвиги Одиссея и славил его волшебный лук.

– Славил он кого-то или не славил – неважно, но ты, Скиталец, правильно сделал, что пришел вооруженный, – сказал фараон, – если твой лук поет о войне, то и мое сердце предсказывает, что без кровопролития не обойтись.

– Следуй за мной, Скиталец, – сказала царица, – чему быть, того не миновать.

И он последовал за ней и фараоном в великолепный зал, стены которого были расписаны сценами сражений, охоты и пиров: фараон Рамзес Миамун единолично обращает в бегство многотысячную армию хананеев, охотники с огромной кошкой в роли гончей настигают в болоте дичь. Никогда Скиталец не видел такого роскошного зала, разве что во дворце повелителя моря на волшебном острове. Фараон сел на возвышении, рядом с ним царица Мериамун, и рядом с ней Скиталец в золотых латах Париса; свой лук он прислонил к своему креслу из слоновой кости.

Пир начался. Царица говорила мало, но не сводила со Скитальца глаз, прикрытых длинными густыми ресницами.

В разгар пира двери зала неожиданно распахнулись, стражники в страхе отступили, и все увидели на пороге двух мужчин. Лица у них были смуглые, худые, иссушенные солнцем, как у всех кочевников пустыни, длинные орлиные носы, желтые глаза, как у льва. Одеты они были в звериные шкуры и подпоясаны кожаными ремнями. Оба были очень стары, один с большой седой бородой, другой бритый, как египетский жрец. Они высоко подняли свои голые костлявые руки и стали яростно размахивать кедровыми посохами, стражники отскочили, как испуганные собаки, пирующие закрыли лица руками – все, кроме Мериамун и Скитальца. Даже фараон не осмеливался взглянуть на них, лишь сердито пробормотал в бороду:

– Клянусь Осирисом, опять эти волхвы явились сюда. Казнить тех, кто их впустил!

Один из волхвов, с бритым, как у египетских жрецов, лицом и черепом, громогласно возгласил:

– Фараон! Фараон! Фараон! Внемли слову Яхве. Отпусти народ наш!

– Не отпущу, – ответил фараон.

– Фараон! Фараон! Фараон! Внемли слову Яхве. Если ты не отпустишь наш народ, Яхве поразит всякого первенца в земле Египетской, от первенца фараона до первенца рабыни, и всё первородное из скота. Отпусти наш народ!

Фараон задумался, а все его гости встали и громко закричали:

– Отпусти их, о фараон! Апура навлекли на Кемет великие бедствия. Отпусти их!

Сердце фараона смягчилось, он уже готов был согласиться, но тут к нему обратилась Мериамун:

– Нет, ты не отпустишь апура. Все эти бедствия наслали на Кемет не эти рабы и не бог этих рабов, а чужеземная богиня, самозванка Хатор, что поселилась в Танисе. Не бойся, хоть ты и трус. Изгони самозванку Хатор, если хочешь, но эти рабы пусть останутся. Я хочу построить несколько городов, и трудиться там будут они.

– Вон отсюда! – закричал фараон. – Сейчас же убирайтесь! Завтра ваши люди будут носить в два раза больше тяжестей, и их спины покроются кровавыми рубцами. Я не отпускаю вас!

Старики что-то громко выкрикнули и, указывая своими посохами наверх, исчезли, никто не посмел их задержать, хотя сидящие за столом недовольно зароптали.

Скиталец удивился, что фараон не приказал стражам убить непрошеных гостей, которые испортили им праздник. Мериамун заметила его удивление и обратилась к нему:

– Да будет тебе известно, Эперит, что на страну Кемет обрушились великие казни – всех египтян облепили мошки, тучи пёсьих мух покрыли людей и наполнили дома, из вод вышли жабы, на Египет пала тьма, вода во всех водоемах превратилась в кровь. Наш господин, фараон, думает, что все казни наслали на нас колдуны и чародеи, которые есть среди рабов, строящих наши города, но я-то знаю, что на нас разгневалась богиня любви Хатор за то, что люди поклоняются самозванке, которая поселилась в Танисе и выдает себя за истинную Хатор.

– Зачем же, о царица, вы терпите в своем прекрасном городе эту самозванку? – спросил Скиталец. – Мне ли не знать, что бессмертные боги не прощают тех, кто перестает их чтить и преклоняет колени перед чужими алтарями.

– Зачем мы ее терпим? Спроси об этом моего господина, фараона. Наверное, потому, что нет на свете женщины прекраснее ее, так говорят мужчины, которые ее видели, но я не видела, а видят ее, да и то лишь издалека, только те мужчины, которые приходят к ее храму. Не подобает царице Верхнего и Нижнего Египта появляться в храме чужестранки, явившейся неведомо откуда, – как и ты, Эперит, – если она, конечно, женщина, а не злой дух из подземного царства. Если ты хочешь узнать больше, спроси моего супруга фараона, потому что он был возле храма самозванки Хатор и знает, кто его охраняет и почему в него нельзя войти.

И Скиталец обратился к фараону со словами:

– Могу я попросить тебя, о фараон, поведать мне эту таинственную историю?

Мрачный Менепта посмотрел на него с сомнением и тревогой.

– Охотно поведаю, о Скиталец, может быть, именно ты, человек, побывавший во множестве стран и повидавший лики многих великих богов, поможешь мне разгадать эту тайну. Всё началось еще при жизни моего отца, божественного Рамзеса Миамуна. Однажды утром жрецы храма божественной Хатор, проснувшись, увидели в святилище храма женщину в одежде аквайюша и несказанной красоты. Но странное дело – все описывали ее по-разному: одному казалось, что она темноволосая, другому – что белокурая, каждому она являла дивное, но всегда другое лицо. Она улыбалась людям и пела чарующим голосом, и в сердцах мужчин вспыхивала любовь, каждому казалось, что она – его, и только его возлюбленная. Но когда какой-нибудь мужчина подходил к ней и пытался обнять, то что-то его отшвыривало, а если он повторял попытку, то падал мертвый. Так что в конце концов мужчины укротили свои сердца и перестали ее домогаться, решили, что она – пришедшая на землю Хатор, и начали поклоняться ей как богине, приносили жертвы и молились. Прошло три года, и однажды утром жрецы храма увидели, что храм пуст, Хатор исчезла. Осталось лишь воспоминание о ней, но многие признавались, что это воспоминание – самое дорогое, что у них есть на свете. Прошло двадцать лет, я взошел на престол после смерти отца и был коронован двойной короной. И вот однажды прибегает во дворец вестник и возглашает: «В Кемет вернулась Хатор! В Кемет вернулась Хатор! Такая же прекрасная, как раньше, и никто к ней не может приблизиться!» Я пошел посмотреть на нее и увидел перед храмом Хатор огромную толпу, а на площадке пилона стояла сама божественная Хатор, сияя переменчивой красотой, точно разгорающаяся утренняя заря. Она, как и раньше, пела своим чарующим голосом, и каждому, кто слышал ее, казалось, что это голос его возлюбленной, которую он потерял, хоть она и жива, или потерял, потому что ее отняла смерть. И каждый воздвиг в своем сердце алтарь Хатор и поклоняется ее несказанной красоте, для всех глаз разной. Она уже давно здесь живет и один раз в месяц поднимается на крышу пилона и дивно поет, не счесть мужчин, которые пытались добиться ее любви, но у входа в храм невидимые стражи отгоняют их, а если они все же пытаются прорваться, раздается стук мечей, и они падают мертвыми, хотя на теле у них не оказывается никаких ран. И все это чистая правда, Скиталец, я сам хотел войти в храм, но меня оттолкнула ее стража. Я – единственный, кто видел ее и слышал ее пение и не рванулся к входу, потому я и остался жив.

– Ты – единственный из всех мужчин, кому собственная жизнь дороже, чем любовь самой красивой женщины на свете, – с презрением отозвалась царица. – Ты возжаждал любви этой чужеземной колдуньи, но оказалось, что свою жизнь ты ценишь выше, чем ее красоту, и ты побоялся рисковать жизнью ради ее объятий. Да, Эперит, эта колдунья – истинное бедствие для нашей страны, все мужчины влюбляются в нее и теряют рассудок, и каждому она является в ином чарующем обличье и каждому поет иным, околдовывающим голосом. Когда она стоит на крыше пилона, всех их охватывает безумие: они рыдают, молятся, рвут на себе волосы, бегут, как одержимые, по двору храма к дверям, стража их отшвыривает, но некоторые в своем ослеплении кидаются обратно, раздается звон мечей, и они валятся на землю мертвые. Проклята наша страна, Скиталец, поверь мне, проклята из-за этой самозванки. Это она навлекла бедствия на Кемет, она, а не наши рабы и их безумные колдуны, наслала на нас страшные казни, от нее исходит всё зло. И все эти беды, все казни и зло будут продолжаться, пока не найдется мужчина, который прорвется сквозь стражу к злодейке и убьет ее. Быть может, Скиталец, ты и есть этот мужчина? – И она бросила на него загадочный взгляд. – Если это так, послушайся моего совета и не вступай с ней в беседу, иначе она околдует тебя, и мы потеряем великого человека.

Скиталец задумался над ее словами, потом сказал:

– Может быть, в этом поединке мне поможет моя собственная сила и милость богов, о госпожа. Однако мне кажется, что эту женщину легче победить любовными речами и поцелуями, острый меч здесь совсем не нужен, – если она, конечно, женщина, а не бессмертная богиня.

Мериамун вспыхнула и нахмурилась.

– Такие речи не для моих ушей, – сказала она. – Не сомневайся: если эту колдунью поймают, ее убьют, и она станет невестой Осириса.

Скиталец понял, что царица Мериамун завидует красоте и славе той, которая обитает в храме и именуется Хатор-самозванкой, и главное – внушает мужчинам такую любовь и восхищение, и ничего не ответил, ибо знал, когда нужно говорить, а когда молчать.

II. Страшная ночь

– Ты нам сегодня не нужен! – воскликнул он, приветствуя символ Осириса. – Смерть близка, мы и без тебя это знаем. Слишком близка, не нужно нам напоминать о ней!

Он упал в свое золоченое кресло и, бросив кубок на пол, принялся теребить свою бороду.

– Мужчина ты или нет? – произнесла Мериамун тихим, звенящим голосом. – И вы все, присутствующие здесь, неужели вы боитесь того, что неизбежно должно случиться с каждым? Разве вы сегодня в первый раз услышали, что существует смерть? Вспомните великого Менкаура, вспомните старого фараона, который построил пирамиду Херу! Он был добр и справедлив и боялся богов, и в награду они показали ему, какая смерть постигнет его через шесть коротких лет. И что же, разве он испугался и задрожал, как дрожите сейчас вы, услышав угрозы рабов? Он перехитрил богов, превратив ночь в день, и прожил в два раза дольше, чем боги ему назначили, он веселился и пировал и наслаждался радостями любви в священной роще, ярко освещенный светом светильников. Давайте же и мы будем веселиться, хоть бы нам был отпущен всего час жизни! Пейте и забудьте страх!

– Да, ты права, – поддержал ее фараон. – Пейте и забудьте страх. Боги отнимают у нас жизнь, но они же дали нам вино. – И он стал мрачно вглядываться в лица гостей, ища насмешливой или презрительной гримасы.

– А что же ты, Скиталец? – вдруг спросил он. – Ты не пьешь, я давно слежу за тобой. Ты пришелец с севера, под бледным солнцем твоей страны виноградные гроздья не вызревают. В твоих жилах течет холодная кровь, ты любишь воду, но час твой близок, зачем встречать смерть так неприветливо? Выпей за меня красное вино Кемета! Принесите кубок Пахт! – приказал он слугам. – Принесите кубок Пахт, фараон будет пить из него.

Главный виночерпий фараона пошел в сокровищницу и принес оттуда огромный золотой кубок, отлитый в форме львиной головы и вмещающий двенадцать мер вина. Этот старинный кубок, посвященный богине Пахт, был подарен сирийцами Тутмосу Третьему, самому знаменитому из фараонов, носивших это имя.

– Наполните его неразбавленным вином, – приказал фараон. – Вижу, Скиталец, пришедший к нам с севера, ты побледнел при виде кубка. Вот, я пью за тебя, выпей и ты за меня!

– Нет, фараон, – возразил Скиталец, – я пил вино в разоренном мной Исмаре, пил как гость со своим диким хозяином, одноглазым людоедом Полифемом! – Он рассердился на фараона, и его прославленная мудрость изменила ему, однако царица не пропустила его слова между ушей.

– Так выпей же и за меня из кубка Пахт! – настаивал фараон.

– Прошу тебя, прости меня, о фараон, – отвечал Скиталец, – но от вина умные глупеют, а сильные теряют свою силу, а нам сегодня, я чувствую, понадобятся и ум, и сила.

– Трус! – воскликнул фараон. – Подайте мне кубок. Я выпью за то, чтобы у тебя прибавилось храбрости. – И, подняв огромный золотой кубок, он стоя осушил его, но закачался и повалился в кресло, голова его свесилась на грудь.

– Фараон мне бросил вызов, я не могу его не принять, хотя и не подобает гостю соревноваться с хозяином, – сказал Скиталец, побледнев от гнева. – Дайте мне кубок!

Он высоко поднял его и, сделав возлияние своим богам, громко произнес, потому что гнев его был поистине велик:

– Пью за чужеземную Хатор!

И он осушил до дна гигантский кубок и поставил его на стол под полыхающим яростью взглядом царицы Мериамун, и в этот миг прислоненный к креслу Скитальца лук издал негромкий, но резкий звук – он запел песню войны, в которой слышался звон тетивы и свист летящих стрел.

Скиталец ее услышал, и в его глазах вспыхнул азарт битвы, он знал, что его быстрые стрелы скоро вонзятся в сердца обреченных. Услышав песнь лука, фараон проснулся, услышала ее и царица Мериамун, она с изумлением посмотрела на Скитальца, потом на его поющий лук.

– Странствующий сказитель не обманул нас! Нет никаких сомнений, это лук Одиссея, разрушителя городов, – сказала Мериамун. – Как громко поет твой огромный лук, Эперит, скажи, почему он запел?

– Почему он запел, царица? Потому что птицы уже летят на кровавый пир. Скоро полетят стрелы смерти, и чьи-то души переселятся в подземное царство. Прошу тебя, вызови стражу, враги близко.

Пьяный фараон от ужаса протрезвел, он приказал стражникам, стоявшим за его креслом, созвать всех, кто был во дворце. Они бросились выполнять его приказ, сидевшие за пиршественным столом гости словно окаменели. Воцарилась зловещая тишина, как перед грозой, страх ледяной рукой сжал гостям сердце и отнял волю. Один лишь Одиссей был сосредоточен и готов к встрече с врагом, хотя и не знал, откуда он появится, и Мериамун сидела, гордо выпрямившись, в своем кресле резной слоновой кости и смотрела в дальний конец роскошного зала.

Тишина всё сгущалась, страх всё беспощаднее стискивал сердца людей… Вдруг по залу пронесся вихрь, какой могли бы поднять тысячи могучих крыл, и стены дворца зашатались от фундамента до крыши, а крыша словно бы разверзлась, и все увидели, как над их головами, высоко в небе, пролетел призрак Страха, сквозь развевающиеся одежды призрака были видны звезды.

Потом крыша снова сомкнулась, на миг вернулась цепенящая тишина, люди ошеломленно глядели друг на друга, даже бесстрашное сердце Скитальца дрогнуло.

Вдруг в разных концах стола поднялись один за другим несколько гостей и, издав пронзительный крик, упали мертвые, кто на пол, кто прямо на уставленный яствами стол. Скиталец схватил свой лук и принялся считать мертвых – двадцать один человек. Те, кто остался жив, оцепенело глядели в пустоту ничего не видящими глазами, их обуял такой ужас, что они не понимали, они это умерли или те, кто сидел с ними рядом.

Одна лишь Мериамун бестрепетно взирала на происходящее холодным взглядом, ибо не боялась ни смерти, ни жизни, ни богов, ни людей.

Вдалеке, за стенами дворца, давно уже слышался пока еще не слишком громкий шум и топот ног многотысячной толпы, он нарастал подобно грому, это катилась лавина ярости, жаждавшая растерзать фараона. Двери распахнулись, и в зал вбежала женщина в ночном одеянии с голым мертвым ребенком на руках.

– Фараон! – закричала она. – Фараон и ты, царица! Смотрите, это ваш сын, это ваш первенец, он умер! О фараон, твой сын умер! О царица, твой сын мертв! Он умер у меня на руках, я его укачивала, пела ему колыбельную, а он вдруг умер!

И она положила тельце мальчика на стол среди золотых блюд, гирлянд лотоса и чаш с красным вином.

Фараон поднялся и, рыдая, разорвал на себе пурпурное одеяние. Мериамун тоже поднялась и, схватив мертвого сына, прижала его к груди; лицо ее было страшно из-за исказившего его выражения ярости и горя, но она не плакала.

– Теперь вы видите, какое неслыханное проклятье навела на нас эта злобная самозванка, это исчадие, Хатор, – сказала она.

Но гости стали вскакивать со своих кресел, крича: «Это не Хатор, которой мы поклоняемся, не великая богиня Хатор, это боги диких колдунов апура, которых ты, царица, не желаешь отпустить. Они наслали проклятье на твою голову и на голову фараона!»

Толпа уже окружила дворец, люди обезумели от горя, от их диких пронзительных воплей сотрясались стены дворца. Трижды поднималась эта оглушительная волна, никогда еще Египет не слышал таких страшных воплей. Даже Скиталец побледнел и сердце его сжалось, и он мысленно вознес молитву своей покровительнице Афродите, дочери Дионы, прося ее поддержать его.

Дверь позади возвышения снова распахнулась, и в зал вбежала стража – могучие мужи, нанятые на службу из разных стран, но сейчас лица их были бледны, глаза блуждали. Услышав звон их оружия, Скиталец почувствовал, что силы вернулись к нему, ибо он боялся мести богов, но мечи в руках людей его не пугали. Лук снова громко запел. Он схватил его, согнул могучим усилием, натягивая тетиву, и крикнул:

– Очнись, фараон, проснись! Враги рядом! Эти люди и есть вся твоя стража?

Ответил глава стражей:

– Да, все, кто остался в живых во дворце. Остальных поразили разгневанные боги.

В эту минуту в зал вбежал какой-то человек, это был старый жрец Реи, командующий легионом Амона, чьему попечению был поручен Скиталец. Он бежал, не замечая ничего вокруг, и лицо его было искажено страхом.

– Фараон, твой народ умирает тысячами на улицах! – кричал Реи. – И на улицах, и в домах! Умерли почти все жрецы храма Пта и храма Амона!

– Всё ли ты сказал, старик? – спросила царица.

– Нет, царица, не всё. Солдаты обезумели от страха при виде мертвых и убивают своих начальников, мне едва удалось убежать от моих собственных солдат из легиона Амона. Они уверены, что эта смерть обрушилась на нашу землю, потому что фараон не отпускает рабов апура. Солдаты идут сюда, чтобы убить фараона и тебя, царица, а с ними тысячные толпы, они хватают по пути всё, что может служить оружием.

Фараон со стоном упал в кресло, а царица обратилась к Скитальцу:

– Твой лук, Эперит, только что пел песнь войны. Что ж, война на пороге!

– Меня не страшит ни самая жаркая битва, ни ярость обезумевшей толпы, о госпожа, – ответил он, – но страшиться гнева богов никому не зазорно. Эй, стража, ко мне, встаньте вокруг меня! Да перестаньте вы трястись от страха, боги ведь вас не убили, а там всего лишь солдаты с мечами!

Властный голос Скитальца, его горящие вдохновенной отвагой глаза, спокойствие, с которым он вынимал из колчана длинные стрелы и выкладывал их на столе, привели в чувство дрожавших стражников, они выстроились на краю возвышения в два ряда и тоже приготовили свои луки и стрелы. Всего их было пятьдесят один человек.

Ревущая толпа ворвалась во дворец. Слуги фараона, придворные и те из гостей, кто уцелел, спрятались за спинами стражников. Толпа вышибла могучими ударами бронзовые двери и хлынула в зал. Здесь были взбунтовавшиеся солдаты; бальзамировщики, которых нынешний вечер завалил работой, но они всё бросили, смерть поразила даже кого-то из них, и оставшиеся в живых хотели отомстить за своих товарищей; черные от копоти кузнецы; писцы с согбенными от вечного писания спинами; красильщики с багровыми от въевшейся краски руками; рыбаки; низенькие, с длинными руками ткачи; прокаженные, собирающиеся у ворот храма. Все они озверели от страха за свою жизнь, скудную, нищенскую жизнь, которую грозил отнять у них фараон, не отпуская из страны апура. Они не хотели умирать. Здесь были их жены с мертвыми детьми на руках. Люди бросились ломать золоченую мебель, срывали шелковые драпировки и занавеси, швыряли золотые чаши, кубки и блюда в лицо дрожащим от ужаса придворным дамам, и громко кричали, требуя смерти фараона.

– Где фараон? Где фараон и царица Мериамун? Смерть им! Наши первенцы умерли, как умерла рыба в Сихоре, когда его вода обратилась в кровь! Они умерли из-за проклятья, которое наслали на нас пророки апура, а фараон и его царица держат их народ в Кемете!

Люди увидели фараона Менепта, который трусливо прятался за двумя рядами дворцовой стражи, и царицу Мериамун, которая никого не боялась и молча стояла среди воплей беснующейся толпы. Прижимая к груди мертвого сына, она раздвинула стражей и вышла к толпе, глаза ее горели ярче царственного урея на ее челе.

– Прочь! – крикнула она. – Назад! Не фараон навлек на наш народ смерть, и не я! К нам тоже пришла смерть! – И она высоко подняла тело своего мертвого сына. – Виновата самозванка Хатор, которой вы поклоняетесь, эта многоликая сладкоголосая колдунья, вы все лишились разума от любви к ней. Из-за нее вы терпите все эти казни, она навлекла на всех нас смерть. Отомстите же ей, разрушьте ее храм, растерзайте ее и освободите Кемет от казней.

Толпа затихла, слушая ее, словно лев, готовящийся к прыжку, а стоявшие сзади напирали на них с криками: «Убейте их! Убейте фараона и царицу!» Их заглушили другие голоса: «Мы любим Хатор, а тебя ненавидим! Это ты навлекла на нас страшные казни, ты умрешь!»

Толпа вопила, орала, швыряла в стражников скамеечки для ног и камни. Один из толпы, высокий крепкий мужчина натянул тетиву лука, целясь прямо в грудь царице, и выпустил стрелу. Она заметила, как блеснул ее наконечник, и сделала то, чего не сделала бы ни одна другая женщина на свете: выставила перед собой мертвое тело сына, но не для того, чтобы защитить себя, нет, она выставила его, как воин выставляет перед собой щит. Стрела насквозь пронзила нежное тело ребенка и ранила Мериамун в грудь, от боли она выронила мертвого сына из рук.

Наблюдавший эту сцену Скиталец ужаснулся, за всю свою жизнь он не видел подобного поступка. Испустив леденящий кровь боевой клич ахейцев, Скиталец вспрыгнул на стол, и его золотые доспехи зазвенели. Бросив быстрый взгляд вокруг, он взял стрелу, натянул тетиву лука, который никто, кроме него, не мог согнуть, и выпустил стрелу, тетива пронзительно крикнула, точно ласточка в полете, и стрела, пролетев через весь роскошный пиршественный зал, вонзилась в грудь мужчины, который стрелял в царицу, пробила его латы и, вылетев с окровавленным оперением из спины, поразила того, кто стоял за ним, у того подкосились ноги, и оба упали, мертвые.

Толпа ошеломленно ахнула, но снова раздался пронзительный крик тетивы, снова завизжала летящая стрела и поразила того, кому была предназначена, пробив щит, который он выставил перед грудью.

Толпа опомнилась и в ярости рванулась вперед, воздух потемнел от летящих стрел. Увидев, как метко стреляет Скиталец, дворцовые стражи воодушевились и храбро вступили в бой. Толпа сражалась отчаянно, на тех, кто стоял впереди, напирали сотни ломящихся в зал людей. Золотой шлем Скитальца сверкал, точно маяк во время бури. Зал застилал черный дым, ветер трепал загоревшиеся занавеси и драпировки. Светильники падали из рук золотых статуй, столы были покрыты вонзившимися стрелами, одна из них пробила золотую чашу Пахт. Но и во тьме, в дыму, заглушая своим грозным гудением вопли и крики мечущихся с пиками людей, летели длинные стрелы Эперита и настигали тех, кому было суждено умереть. А вот стрелы врагов были бессильны против золотых доспехов Одиссея, они причиняли им не больше вреда, чем град крыше храма, чем снег рогам оленя. Едва коснувшись золотой брони, они бессильно падали или отскакивали на стол.

Пронзительно вскрикивала тетива, черный лук грозно гудел, меткие стрелы, свистя, летели во врагов.

Но вот запас стрел у Скитальца истощился, и он стал думать, что дела их совсем плохи, потому что из двери за возвышением и из женской половины дворца в зал ворвались вооруженные люди и окружили их с тыла и с флангов. Но Скиталец был опытный боец, равных ему вряд ли найти. Начальник дворцовой стражи был убит ударом копья, и Скиталец встал на его место и приказал тем из стражи, кто остался в живых, выстроиться на возвышении кругом, а внутрь круга поставили членов семьи фараона и женщин, которые были на пиру. Фараону он вложил в руку меч убитого стража и велел сражаться за свою жизнь и за свой трон, хоть никогда раньше ему и не приходилось сражаться. Но потрясенный смертью сына и жестокостью разъяренной толпы, к тому же пьяный, фараон совсем растерялся. Царица Мериамун выхватила меч из его дрожащей руки и приготовилась защищать свою жизнь до конца. Она бы никогда не скорчилась на полу, как другие женщины; гордо выпрямившись, она встала позади Скитальца, не обращая внимания на летевшие со всех сторон смертоносные стрелы. Фараон закрыл лицо руками.

Люди с воплями бросились на возвышение, пытаясь взобраться. Скиталец закрылся щитом и кинулся на них с мечом, он так быстро наносил удары, что люди не могли от него защититься, им казалось, что в руках у него не один меч, а три, и все три разили насмерть – таков был дар феака Эвриала. Стражники тоже рубили направо и налево, они сражались не на жизнь, а на смерть, и враги стали отступать, топча убитых.

Однако толпа снова ринулась к фараону и царице, и снова была отброшена.

Почти все защитники были ранены, они держались из последних сил. Но Скиталец их все время подбадривал, хотя стал опасаться, что им не выстоять. Царица Мериамун тоже убеждала стражников быть мужественными и, если придется умереть, то умереть достойно, как подобает мужчинам. А в толпе снова вспыхнула ярость, и снова закипел кровавый бой. Железные наконечники копий в руках защитников сломались или треснули, и теперь Одиссей один отражал удары мечей, жаждущих крови царицы Мериамун и фараона, – истинный герой, такого в Кемете никто никогда не видел. Вдруг в дальнем конце зала раздался громкий крик, столь громкий, что он перекрыл стук мечей, стоны раненых и умирающих и шум боя.

– Фараон! Фараон! Фараон! – воззвал зычный голос. – Ты отпустишь наконец наш народ?

И занесенные для удара мечи застыли в воздухе, а поднятые для защиты щиты опустились. Бой прекратился, все повернулись туда, откуда раздался голос. В конце зала, среди мертвых и умирающих стояли два древних старца апура с кедровыми посохами в руках.

– Это колдуны! Колдуны апура! – закричала толпа и начала расступаться, забыв о сражении.

Старики двинулись вперед. Они не обращали внимания на мертвых и умирающих и шли по крови, разлитому вину, мимо опрокинутых столов и брошенного оружия и наконец остановились перед фараоном.

– Фараон! Фараон! Фараон! – снова воззвали они. – Все первенцы страны Кемет умерли, пораженные рукой Яхве. Теперь ты наконец отпустишь наш народ?

Фараон поднял голову и крикнул:

– Убирайтесь! И вы, и всё ваше племя! Убирайтесь вон из Кемета, чтобы вашего духа здесь не было!

Толпа слышала эти слова, и все, кто остался жив, ушли из дворца. На город опустилась тишина, она пришла и к тем, кто умер от меча, и к тем, кто умер от чумы. А с тишиной пришел и сон, принесший людям лучший дар богов – забвение.

III. Бронзовые ванны

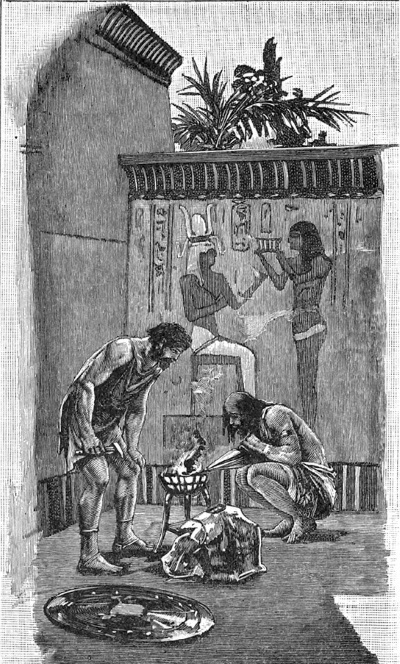

Как ни страшна была эта ночь, но и она кончилась, настало утро. И Реи пришел к Скитальцу с письмом от фараона, но не застал его в покое, который был ему отведен. Дворцовые евнухи сказали ему, что гость давно встал и попросил отвести его к сидонцу Курри, который теперь стал ювелиром царицы. И Реи направился туда, где жили дворцовые слуги, а подойдя поближе, услышал, что кто-то бьет молотком по металлу. В маленьком дворике у дворцовой стены он увидел Скитальца, но не в золотых доспехах, а в короткой юбочке, какую носят египетские рабочие. Он стоял возле небольшого горна, из которого поднимались пламя и голубоватый дым, тающий в лучах утреннего солнца. В руке он держал молоток, а рядом стояла небольшая наковальня, на которой лежало золотое оплечье; кираса и остальные детали доспехов были сложены на земле возле горна. Рядом со Скитальцем стоял Курри, в руках он держал гранильник и стамеску.

– Приветствую тебя, Эпирит, – сказал Реи, назвав Скитальца тем именем, которое он для себя придумал. – Что ты тут делаешь возле горна и наковальни?

– Что делаю? Чиню свои доспехи, – с улыбкой ответил Скиталец. – Вчерашний бой оставил на них немало следов. – И он указал на свой щит, прорубленный чуть не насквозь в середине, где был изображен белый бык – герб Приамова сына, Париса. – Сидонец, раздуй пожарче огонь!

– Сидонец, раздуй пожарче огонь!

Курри присел на корточки и принялся раздувать огонь кожаными мехами, а Скиталец стал выправлять размягчившийся металл аккуратными ударами молотка, соединяя края прочно и красиво. Работая, он продолжал разговаривать с Реи.

– Странное занятие для царя, ведь ты, конечно же, царь у себя в Алибасе, откуда ты приплыл, – сказал Реи, опираясь на свой длинный кедровый посох с лазуритовым яблоком в рукоятке. – У нас в Кемете знатные люди не работают руками.

– В каждой стране свои обычаи, – отозвался Эперит. – У меня на родине братья не женятся на сестрах, а у вас женятся. Впрочем, такой же обычай существует на острове бога ветров Эола, меня однажды забросило туда во время моих странствий.

И ему вспомнилось, как бог ветра Эол подарил ему мех, в котором были завязаны противные ветры, и как его спутники этот мех развязали.

– Мои руки могут делать любую работу, – продолжал он. – Весной косить свежую траву, править быками, вести плугом ровную глубокую борозду в твердой, как камень, земле, строить дома и корабли, делать украшения из золота, ковать железо – всё, что может потребоваться.

– И разить мечом врагов, как никто другой, – добавил Реи. – Уж в этом-то я убедился. Послушай, Скиталец, фараон Менепта и царица Мериамун прислали меня к тебе с письмом. – Он вынул свиток папируса, перевязанный золотым шнуром, поднес его к своему лбу и поклонился, словно творя молитву.

– Что это за свиток? – спросил Скиталец, выбивая молотком бронзовый наконечник копья, который застрял в навершии его золотого шлема.

Реи развязал золотой шнурок, развернул свиток и протянул его Скитальцу.

– Великие боги, что это? – спросил Скиталец. – Какие-то крошечные рисунки – фигурки людей, кто-то стоит, кто-то сидит, красные змеи, топоры, птицы, жуки. Что всё это означает? – И он отдал свиток обратно Реи.

– Фараон приказал главному писцу написать тебе, что назначает тебя командующим легионом Пахт и начальником дворцовой стражи, потому что вчера вечером наш начальник был убит. Он жалует тебе высокий титул, обещает дать три дома, земли, город на юге, который будет снабжать тебя вином, и город на севере, откуда тебе будут привозить зерно, и просит тебя согласиться служить ему.

– Я никогда в жизни никому не служил, – отвечал Скиталец, и лицо его залилось краской гнева, – хотя меня чуть было не продали в рабство. Фараон оказывает мне слишком большую честь.

– Ты хочешь уехать из Кемета? – с волнением спросил старый жрец.

– Я хочу найти ту, которую ищу, где бы она ни была, – ответил Скиталец. – В Кемете или в какой-то другой стране.

– Какой же ответ должен я передать фараону?

– Я хотел бы подумать, – ответил Скиталец. – Хорошо бы посмотреть город, если ты согласен меня сопровождать. Много городов довелось мне повидать, но такого большого, как ваш, я еще не встречал. Пока мы ходим и смотрим, я решу, какой ответ дать фараону.

Сейчас Скиталец занимался своим шлемом, всё остальное вооружение он уже привел в порядок. Вытащил из него бронзовый наконечник копья и, держа в руках, проверял, насколько остро он заточен.

– Отличная работа, – сказал он, – острее не заточишь. И ведь был на волосок от цели. А теперь, сидонец, этот твой наконечник принадлежит мне, – обратился он к Курри, – твой наконечник и твоя жизнь. Жизнь я тебе подарил, а наконечник ты мне одолжил. Но возьми и его.

И он бросил его ювелиру царицы.

– Благодарю тебя, господин, – ответил сидонец и засунул наконечник за пояс, пробормотав про себя: – Дары врагов добра не приносят.

Скиталец надел свои доспехи, шлем и обратился к Реи:

– Ну что же, друг, пойдем, покажи мне город.

От взгляда Реи не укрылась скользнувшая по лицу сидонца усмешка – жестокая, коварная, мстительная, под стать морскому разбойнику, шердану. Однако он ничего не сказал, вызвал стражу, чтобы сопровождала их с Эперитом, и все они вышли из дворцовых ворот в город.

Странное зрелище представилось их глазам. Не таким хотел старый жрец показать Скитальцу город, который он так любил.

И из богатых домов, и из домов поскромнее неслись вопли и стенания – плакальщицы скорбели по умершим. А вот в кварталах бедняков, на чьих лачугах косяки дверей и перекладины были помазаны кровью, царило веселье и ликование. В городе жило два народа – один горевал, другой праздновал. Из лачуг, помеченных кровью, выходили женщины с пустыми руками, а возвращались нагруженные драгоценностями – серебряными и золотыми перстнями, кубками, чашами, пурпурными тканями. Богатой добычей поживились эти смуглые люди с пронзительными черными глазами и хищными лицами! Они с криками и хохотом нагло расталкивали египтян, оплакивающих своих детей, и никто их не прогонял, никто не сопротивлялся.

Какой-то высокий мужчина хотел вырвать посох из рук Реи.

– Одолжи мне свой посох, старик, – глумливо крикнул он, – ишь какой в нем драгоценный камень! Одолжи, я как раз собрался странствовать. Иаков вернется из пустыни, и ты его получишь обратно.

Но Скиталец посмотрел на наглеца с такой яростью, что тот попятился.

– Я тебя видел, – сказал он со смехом, отступая. – Видел вчера на пиру и слышал, как поет твой лук. Ты не из местных, народ Кемета незлобив, они благосклонно относятся к Иакову.

– Старик, что происходит в твоем обезумевшем городе? – спросил Скиталец. – Я много чего повидал в своих странствиях, но такой дикости и представить себе не мог! Никто не пытается защитить свое добро от грабителей!

Жрец Реи громко застонал.

– Тяжкие времена переживает Кемет, – сказал он. – Апура уходят в пустыню, а перед уходом грабят египтян.

В эту минуту они увидели плачущую знатную даму, у которой в один день умерли от чумы муж, сын и брат. Она принадлежала к царскому дому, и на ней было много прекрасных золотых украшений с драгоценными камнями, даже у рабов, которые провожали ее с опахалами к храму Пта, куда она шла молиться, были на шеях золотые цепи. Ее увидели две женщины апура и кинулись к ней, крича:

– Отдай, отдай нам свои золотые украшения!

Дама молча сняла с себя браслеты, ожерелья и кольца и бросила на землю у своих ног. Апура их подобрали и принялись со смехом глумиться:

– Ну да, в тебе течет царская кровь, и что? Где твой муж? Где твой сын? Где твой брат? Ты сейчас расплачиваешься с нами за наш тяжкий труд, за то, что мы вот этими руками лепили кирпичи без соломы, собирали на палящем солнце листья и тростник. За то, что надсмотрщики били нас палками. Где теперь твой муж, где сын, где брат?

И они со смехом убежали от несчастной.

Скитальца ошеломила эта сцена, хотя потом ему пришлось наблюдать немало подобных. Сначала ему хотелось отобрать у мародеров отнятое и вернуть хозяевам, но жрец Реи умолял его не вмешиваться, иначе проклятье падет и на них тоже. И они двигались сквозь толпу, на каждом шагу наблюдая все новые проявления человеческой алчности и скорби. Здесь мать рыдала над трупом грудного ребенка, там новобрачная оплакивала мужа – нынешней ночью его отняла у нее смерть, пронзительно вопящие апура со злобными лицами срывали серебряные безделушки с детей что победнее, священные амулеты с мумий, приготовленных к захоронению, водонос рыдал над мертвым ослом, который помогал ему зарабатывать на пропитание…

Наконец они пробились сквозь толпу и вышли к храму, что стоял поблизости от храма Пта. Пилоны этого храма были обращены в сторону домов, двор и внутренние помещения окружала городская стена Таниса, за которой открывался речной простор. Храм был невелик, но мощной постройки и прекрасной архитектуры. Он был построен из черного сиенского камня, и его полированная поверхность была покрыта изображениями богини Хатор. То она была с головой коровы, то с лицом женщины, и неизменно в руках у нее был жезл, увенчанный цветами лотоса, и священный символ жизни анх, а на шее широкое ожерелье богини.

– Здесь, Эперит, обитает чужеземная Хатор, в честь которой ты вчера осушил чашу, – сказал жрец Реи. – Ты бросил дерзкий вызов царице, она ведь клянется, что все эти страшные казни навлекла на Кемет самозванка. Но, конечно, она в них неповинна, хотя из-за ее прекрасного лица многие лишились жизни. Казни наслали на нас апура и их колдун, жрец-вероотступник, которого мы сами посвятили в священные знания.

– Хатор сегодня появится? – спросил Скиталец.

– Спросим об этом жрецов. Следуй за мной, Эперит.

И они прошли по аллее сфинксов, стоявших за кирпичной стеной, в сад богини и вошли в ворота между пилонами. Местный жрец широко распахнул их по знаку главного зодчего страны Реи, которого так любил и почитал фараон, и путники вступили во внешний двор. Перед вторыми пилонами они остановились, и Реи показал Скитальцу место на крыше пилона, где обычно стоит и поет Хатор, пленяя сердца слушающих. Здесь они снова постучали, и их впустили в большой зал Совета, где собравшиеся здесь жрецы посыпали головы пеплом, скорбя вместе с теми, кто потерял своих первенцев. Когда жрецы увидели Реи, посвященного в тайны древней мудрости провозвестника Амона, и пришедшего с ним Скитальца в золотых доспехах, они перестали плакать и старейший из них вышел вперед приветствовать Реи, а потом спросил, что привело его к ним. Реи взял Скитальца за руку и объяснил жрецу, кто это, а также рассказал о его подвигах – как он спас жизнь фараону и его родным, сидевшим вместе с ним в пиршественном зале.

– Однако скажи мне, когда госпожа Хатор будет петь на крыше пилона? – спросил Реи жреца. – Чужестранец хочет увидеть ее и послушать ее пение.

Жрец храма низко поклонился Реи и печально ответил:

– Божественная появится на крыше храма на третье утро, считая от нынешнего. Но ты, мужественный господин, приплывший к нам из далекой страны, ты послушайся моего совета и откажись от желания увидеть ее несказанную красоту, если ты, конечно, не бессмертный бог. Ведь если ты взглянешь на нее, тебя постигнет судьба всех, кто увидел Хатор, ты полюбишь ее и умрешь ради этой любви.

– Нет, я не бог, – ответил со смехом Скиталец, – но все же, может быть, осмелюсь взглянуть на нее и даже вступить в бой с ее стражей, если мне захочется разглядеть ее поближе.

– Ты погибнешь, и кончатся все твои странствия, – ответил жрец. – Что ж, следуй за мной, я покажу тебе несчастных, мечтавших завоевать сердце Хатор.

Он взял Скитальца за руку и повел по узким переходам, вырубленным в стенах. Наконец они оказались в темной мрачной камере, где золотое вооружение Скитальца засияло, как светильник в сумерках. Камера была пристроена к городской стене, и между стеной и крышей не было даже самой маленькой щелочки, в которую мог бы пробиться луч света.

В камере рядами стояли отлитые из бронзы ванны, и в них лежали смутно различимые смуглокожие мужчины-египтяне. В слабом свете можно было разглядеть, как прислужники со скорбными лицами моют их и натирают благовонными маслами, – Скитальцу сразу вспомнились бани у него на родине, сверкающие ванны, веселые девы, умащивающие крепкие, мускулистые тела мужчин. Но вот Реи и Эперит подошли ближе, и скорбноликие прислужники стыдливо отпрянули, как собаки отскакивают ночью от украденного мяса, услышав шаги прохожего.

Дивясь странному зрелищу, Скиталец стал внимательнее разглядывать купающихся в ваннах и их банщиков, и как ни мужественно было его сердце, оно похолодело. В бронзовых ваннах лежали мертвецы, и лежали они не в воде, а в отвратительно пахнущем соляном растворе.

– Здесь лежат последние из тех, кто пытался приблизиться к божественной Хатор, – объяснил храмовый жрец, – прорваться в святилище храма, где она день и ночь поет и ткёт на своем золотом станке с золотым челноком. Их тут десять. Один за другим устремлялись они к ней, желая обнять, и один за другим падали мертвые. Здесь их готовят к погребению, мы всем им устраиваем богатые похороны.

– Вот уж истинно я покинул мир солнца и света, когда увидел, что море покраснело от крови, и поплыл в непроглядную тьму, окутавшую Фаросский маяк, – сказал Скиталец. – Много страшного и чудесного видел я в своих путешествиях по разным морям и странам, но такие ужасы, какими полна ваша безумная страна, и в кошмарном сне не приснятся.

– Я тебя остерёг, – отвечал ему жрец. – Если ты будешь рваться туда, куда рвались они, если возжелаешь того, что возжелали они, ты тоже будешь лежать в одной из этих ванн и вымачиваться в соляном растворе. Одно я тебе скажу, и эту истину никто не оспорит: тот, кто гонится за любовью, часто встречает смерть. А у нас он ее встречает особенно часто.

Скиталец еще раз посмотрел на мертвецов и бальзамировщиков и содрогнулся так, что его латы зазвенели. Он не боялся встретиться лицом к лицу со смертью во время боя или шторма на море, но тут было что-то совсем другое. Ему очень не понравились бронзовые ванны и лежащие в них трупы. Захотелось на солнце, на свежий воздух, и он быстро пошел прочь из камеры, а жрец, глядя ему вслед, усмехнулся. Выйдя на воздух, Скиталец успокоился и снова начал расспрашивать о Хатор – где она живет, кто убивает влюбившихся в нее мужчин.

– Я тебе покажу, – ответил жрец и повел его через большой зал Совета к узкому проходу во двор. В середине двора стояло святилище Хатор. Это было большое здание, сложенное из алебастра, с верхним светом, с медными дверями, перед которыми висели тончайшие занавеси пурпурного цвета. С крыши святилища на крышу храма была перекинута по воздуху лестница, и еще одна такая же лестница – на крышу пилона с внутренней стороны.

– Здесь, Скиталец, в этом алебастровом святилище, обитает бессмертная богиня, – сказал жрец. – По этой лестнице она поднимается на крышу храма, а потом на площадку пилона. Перед этим занавесом мы каждый день ставим ей еду, ее уносят в святилище, но кто это делает и как – мы не знаем, потому что никто из нас не входил туда и не видел лица Хатор. Когда богиня кончает петь перед собравшимися внизу толпами, она возвращается в святилище, медные ворота храмового двора распахиваются, и в безумии своем обреченные кидаются один за другим к опущенным занавесям. Но прорваться внутрь им не удается, их отбрасывает назад неведомая сила, они снова кидаются к занавесу, и тогда раздается звон мечей, и они падают мертвыми, а Хатор в своем святилище продолжает петь свою чарующую песню.

– Кто же ее охраняет? – спросил Скиталец.

– Этого мы, чужеземец, не знаем, те, кто их видел, умерли. Подойди к двери святилища, послушай, может быть, ты услышишь, как поет Хатор. Не бойся, тебе не надо подходить слишком близко.

Скиталец недоверчиво приблизился, жрец Реи остался стоять поодаль, хотя жрецы храма подошли к святилищу совсем близко и, остановившись у занавеса, стали слушать. И до них донеслось пение – страстное, завораживающее, тревожное, удивительный голос проник в самое сердце Скитальца и странно взволновал его, ему вспомнилась Итака, где он был царем и куда ему уже никогда не суждено воротиться, вспомнились счастливые дни юности, возведенные богами стены Трои, овеваемой всеми ветрами… Он и сам не понимал, почему эти воспоминания нахлынули на него и так сильно разбередили душу.

– Слушай же! – сказал жрец. – Хатор поет и плетет судьбы людей.

В эту минуту пение смолкло.

Скиталец задумался: сейчас ли, не медля ни минуты, ворваться в двери и испытать судьбу, или сколько-то времени выждать? В конце концов он решил подождать и сначала собственными глазами увидеть, что происходит с теми, кто рвется напролом.

И он в большой задумчивости отошел от святилища. Попрощавшись со старым храмовым жрецом, он вышел из храма вместе с Реи, главным зодчим страны Кемет. Они прошли по улицам Таниса, где по-прежнему мародерствовали апура, и вернулись во дворец, где ему были отведены покои. Там он стал размышлять, как бы ему увидеть таинственную женщину, обитающую в храме, и не оказаться в бронзовой ванне. Размышлял он до вечера, пока к нему не пришел слуга звать к фараону на ужин. Тогда он поднялся и пошел к пиршественному залу и по пути встретил фараона и царицу Мериамун. Они все уселись на возвышении, которое он вчера защищал от разъяренной толпы. Убитых давно унесли, и если бы не пятна на мраморном полу, которые не удалось отмыть, да несколько стрел, вонзившихся в стены под потолком и в высокий потолок, ничто бы не напоминало о кровавом побоище, которое разыгралось здесь всего лишь вчера.

Лица у фараона и у тех немногих, кто сидел за столом, были скорбные, все они потеряли близких, любимых людей, в покрытой позором стране Кемет воцарилось горе. Но царица Мериамун не пролила ни единой слезы по своему единственному сыну. Ее сердце разрывалось не от горя, а от гнева, потому что фараон позволил апура уйти. И все то время, что они сидели за своей скорбной трапезой, они слышали топот многотысячной толпы, идущей мимо дворца, мычанье скота и торжествующую песнь апура.

Песня была такая дикая и злобная, вопили и орали они так воинственно, что Скиталец попросил у фараона позволения покинуть зал и встать на страже у ворот дворца, ведь апура могут ворваться к ним и разграбить царскую сокровищницу. Фараон кивнул в знак согласия, а Мериамун поднялась из-за стола и пошла вместе со Скитальцем, который взял свой лук, к дворцовым воротам. Они встали в их тени, и вот какое зрелище представилось их глазам.

Впереди шло множество людей с факелами, ярко освещая путь. За ними двигалась толпа мужчин, вооруженных грубыми пиками, и свет факелов ярко вспыхивал на их наконечниках и золотых шлемах, которые апура отняли у солдат Кемета. За мужчинами, кружась в диком, исступленном танце под звуки бубнов и злобно-ликующее пение, приближалась толпа женщин.

На небольшом расстоянии от них шагали восемь крепких чернобородых мужчин, на плечах они несли большой золоченый гроб, украшенный резьбой и цветными рисунками.

– В нем тело их пророка, который привел их всех сюда из их страны, где они умирали от голода, – прошептала Мериамун. – Жалкие рабы, в пустыне вы будете подыхать с голода и затоскуете по сытой жизни в Кемете.

Тут она сорвалась на крик, не в силах справиться со своим гневом, и бросила свое пророчество в лицо несущим гроб:

– Ни один из вас не увидит землю, в которую ведет вас ваш колдун! Вы будете изнывать от жажды, изнемогать от голода, будете взывать к богам Кемета, но они не услышат вас! Вы все умрете, и ваши кости будут белеть среди песков пустыни! Ступайте же прочь! Прочь, туда, где вас ждет смерть!

Слова ее были так ужасны, а в глазах полыхала такая ярость, что апура задрожали, а их женщины перестали петь.

Скиталец смотрел на царицу и дивился. «Никогда не встречал женщины с таким жестоким сердцем, – думал он. – Горе тому, кто полюбит ее или станет ее врагом!»

– Больше они не будут петь у моих ворот. – Мериамун усмехнулась. – Идем, Скиталец, нас ждут на пиру.

И она подала ему руку, чтобы идти вместе. Так они и вошли в пиршественный зал рука об руку.

Долго они сидели за столом, чуть не до рассвета, и все это время мимо дворца шли апура, их было не счесть, как песчинок в пустыне. Но наконец исход кончился, шум шагов замер вдали. И тогда царица Мериамун язвительно бросила фараону:

– Ты трус, Менепта, да, трус, у тебя сердце раба. В своем страхе перед проклятьем, которое наслала на тебя самозванка Хатор, хотя ты так ее почитаешь, ты отпустил из Кемета рабов – позор тебе! Разве поступил бы так наш отец, великий Рамзес Миамун, гроза хананеев? Теперь они в злобе своей проклинают страну, которая дала им кров, когда они были бездомные, грабят тех, кто заботился о них, как мать заботится о родных детях.

– Что же теперь делать? – спросил фараон.

– Поздно, фараон, сделанного не воротишь, – отрезала Мериамун.

– А ты что думаешь, Скиталец?

– Чужестранец не должен давать советов, – ответил Скиталец.

– И все же говори, – настаивала Мериамун.

– Я не знаю богов вашей страны, – ответил он. – Если они благоволят к этим людям, то ничего делать не надо. Если же нет, пусть фараон соберет свое войско и бросится за ними следом и, застав врасплох, разобьет наголову, – сказал мудрый и опытный воин Скиталец. – Это будет нетрудно, ведь они всего лишь беспорядочная толпа, да еще у них столько скарба.

Ответ Скитальца пришелся царице по душе. Она захлопала в ладоши и крикнула:

– Вот это мудрые речи, фараон, внимай же им!

Теперь, когда апура ушли, фараон перестал их бояться, и чем больше он хмелел, тем храбрее становился, и наконец так раскуражился, что вскочил на ноги и поклялся Амоном, Осирисом и Пта, а также своим отцом, великим фараоном Рамзесом, что догонит апура и перебьет их всех до единого. И тотчас же послал слуг за военачальниками и приказал им незамедлительно явиться в тронный зал.

Все собрались, обсудили, как действовать, и разослали гонцов во все крупные города с приказом градоначальникам собирать силы и присоединяться к войску фараона уже во время похода.

После этого фараон обратился к Скитальцу:

– Ты ничего не ответил мне по поводу письма, которое отнес тебе утром Реи. Ты согласен поступить ко мне на службу и командовать моим войском?

Скитальцу очень не нравилось слово «служба», но в нем билось сердце воина, и азарт битвы приводил его в упоение. Он не успел произнести ни «да», ни «нет», в разговор вмешалась царица Мериамун.

– Я считаю, Менепта, что, пока ты будешь уничтожать апура, господину Эпериту следует оставаться здесь, в Танисе, – взволнованно проговорила она, – и командовать отрядом моих телохранителей. Время такое тревожное, и я не могу остаться без защиты, а если я буду знать, что меня охраняет мужественный воин, я буду чувствовать себя в безопасности и смогу спать спокойно.

Скиталец вспомнил о своем желании увидеть Хатор, а он больше всего на свете любил новые страны, новые лица, новые приключения. И потому ответил, что охотно останется, если это будет угодно фараону и царице, и возглавит отряд телохранителей. И фараон сказал: «Быть по сему».

IV. В покоях царицы

Назавтра в полдень фараон и его войско с большой пышностью и торжественностью выступили из Таниса в поход и двинулись через пустыню к Чермному морю в том направлении, куда ушли апура. Скиталец больше часа провожал войско вместе с Реи в его колеснице, потому что Реи тоже оставался в Танисе. Огромная армия фараона поразила ахейца, ведь он привык иметь дело с небольшими отрядами, какие способны собрать два-три скалистых острова и несколько разрозненных племен. Однако он не показал Реи своего изумления, зачем людям думать, что его народ малочислен. Даже сделал вид, будто ничего другого и не ожидал, и спросил жреца, вся ли это армия фараона. Реи ответил, что это лишь четвертая часть, потому что ни наемники, ни силы Верхнего Египта не присоединились к походу против апура.

И тут Скиталец понял, что попал в страну с великим множеством народа, ничего подобного он не встречал во время своих странствий ни на море, ни на суше. Он доехал с войском до развилки дороги и направил их с Реи колесницу к колеснице фараона, чтобы попрощаться. Фараон позвал его в свою колесницу и сказал:

– Поклянись мне, Скиталец, назвавшийся именем Эперит, хотя откуда ты прибыл и где твоя родина – никому неведомо, поклянись мне, что ты будешь верой и правдой защищать царицу Мериамун и не причинишь зла ни мне, ни моему дому, пока я нахожусь вдали от него. Ты мужественен и красив, и сильнее всех других мужей на свете, но мое сердце точит сомнение. Оно твердит мне, что ты коварен и причинишь мне большое зло.

– Что ж, фараон, если ты сомневаешься во мне, не поручай мне охранять царицу, – ответил Скиталец. – И все же мне кажется, я причинил тебе не такое уж большое зло две ночи назад, когда озверевшая толпа хотела зарубить мечами и тебя, и всех твоих родных, потому что умерли все перворожденные в твоей стране.

Фараон устремил на Скитальца долгий, недоверчивый взгляд. Потом протянул ему руку. Скиталец пожал ее и поклялся своими собственными богами – Зевсом, Афродитой, Афиной и Аполлоном, – что честно выполнит свой долг.

– Я верю тебе, Скиталец, – сказал фараон. – Знай же, если ты выполнишь свою клятву, я награжу тебя великой наградой и сделаю первым сановником в стране Кемет. Если же изменишь клятве, тебя ждет страшная смерть.

– Награды мне не нужны, – ответил Скиталец, – а смерти я не боюсь, потому что знаю, какой именно смертью умру. Однако клятву свою я выполню.

И, поклонившись фараону, он выпрыгнул из его колесницы и вернулся в колесницу Реи.

Они поехали обратно мимо идущих солдат, и солдаты кричали ему: «Не покидай нас, Скиталец!» Он был так великолепен в своих золотых доспехах, что казался им богом войны, и они не хотели, чтобы бог их оставил.

Сердцем Скиталец был с ними, ибо любил войну, а апура вызывали у него отвращение. Но надо было возвращаться, и к вечеру он прибыл во дворец.

За ужином он сидел рядом с царицей Мериамун. Когда трапеза кончилась, она велела ему следовать за ней в ее покои, где любила проводить время одна. Воздух здесь благоухал, неярко горели светильники, заправленные ароматными маслами, стояли ложа резной слоновой кости с золотом, стены были расписаны сценами из жизни неведомых ему богов и царей, они рассказывали об их военных подвигах и любовных приключениях. Царица опустилась на вышитые подушки и велела многомудрому Одиссею сесть как можно ближе, дабы охранять ее, – так что складки ее платья закрыли его поножи. Он с большой неохотой повиновался, хоть и не был женоненавистником. В глубине души он не доверял черноокой царице и все время был настороже, ведь царица была необычайно красива, красивее всех смертных женщин, кого ему довелось в своей жизни видеть, – всех, кроме Златокудрой Елены.

– Скиталец, мы в неоплатном долгу перед тобой, – заговорила царица, – и я была бы счастлива узнать, кого нам следует благодарить за спасение нашей жизни. Расскажи мне о себе, где ты родился, об отчем доме, о странах, которые ты видел, о войнах, в которых воевал. Расскажи о падении Трои, о том, как тебе достались эти золотые доспехи. Такие же носил несчастный Парис, если верить тому певцу-сказителю с севера.

Скиталец мысленно проклял и певца-сказителя с севера, и его сказания.

– Разве можно верить сказителям, госпожа, – возразил он. – Они подбирают обрывки разных историй и потом обязательно всё переврут. Может быть, мои доспехи и в самом деле когда-то носил Парис, а может быть, кто-то другой. Я купил их у торговца на Крите и не спрашивал, кто владел ими до меня. Что до Троянской войны, я действительно принимал в ней участие в юности, когда служил критянину Идоменею, но мне досталось слишком мало военной добычи. Все ценности и женщин забирают себе цари, а мы, воины, лишь проливаем кровь. Такова война без прикрас.

Мериамун выслушала рассказ Скитальца, в котором он изобразил себя грубым, алчным наемником, загадочно глядя на него, потом так же загадочно улыбнулась.

– Странная история, Эперит, очень странная. А теперь расскажи мне, как попал к тебе в руки твой волшебный лук, лук, поющий песнь войны? Если сказитель с севера говорил правду, этот лук когда-то принадлежал царю Ойхалии Эвриту.

Скиталец растерянно огляделся вокруг, словно попал в засаду и его окружил отряд врагов с обнаженными мечами, которые ярко сверкают на солнце.

– Как ко мне попал лук, госпожа? Это тоже необыкновенная история, – мгновенно опомнившись, начал рассказывать он. – Я перевозил груз железа на западное побережье и подплыл к какому-то острову, кажется, кормчий сказал, что он называется Итака. На этом острове мы не нашли ни одного живого человека – всех скосила чума; в одном из полуразрушенных домов я увидел этот лук и решил взять себе. Славное оружие!

– И верно, необыкновенная история, поистине необыкновенная, – отозвалась царица Мериамун. – Ты случайно купил доспехи Париса, случайно нашел лук Эврита, тот самый лук, из которого богоподобный Одиссей, мне помнится, расстрелял в своем доме женихов Пенелопы. Признаюсь тебе, Эперит, что, когда ты стоял на возвышении пиршественного зала и твой лук гудел, а длинные стрелы градом летели в толпу и люди один за другим падали, я вспомнила рассказ сказителя об Одиссее, перебившем женихов, которые пировали и бесчинствовали в его доме. Слава Одиссея облетела многие страны, дошла даже до Кемета.

И она посмотрела ему прямо в глаза. Скиталец нахмурился и пожал плечами. Да, он слышал что-то подобное, но считает всё это выдумками бродячих сказителей. Разве может один человек убить сотню врагов, как они уверяют?

Царица приподнялась со своего ложа, где лежала, точно свернувшаяся змея, сверкая переливчатой чешуей, потом встала гибким, змеиным движением, не спуская с него задумчивого взгляда.

– Странно, поистине странно, что Одиссей, сын Лаэрта, Одиссей, царь Итаки, не знает, что он, Одиссей, убил женихов своей жены Пенелопы. Да, Эперит, странно: ты – Одиссей, и сам этого не знаешь.

Ловушка захлопнулась, Скиталец это понимал, однако и не думал сдаваться.

– Я слышал, Одиссей действительно когда-то странствовал на севере, – сказал он, равнодушно глядя на нее, – но возвращаться не собирается. Я его видел во время войны. Он гораздо выше меня ростом.

– А я слышала, и слышала много раз, что Одиссей лжив и коварен, ему верить нельзя. Посмотри мне в глаза, Скиталец, посмотри мне в глаза, и я покажу тебе, кто ты – Одиссей или не Одиссей.

И она склонилась к нему, так что ее волосы упали ему на лоб, и устремила свой взгляд прямо в его глаза. Скиталец был не из тех, кто отведет глаза от взгляда женщины, встать и уйти он тоже не мог, поэтому он продолжал смотреть ей в глаза и вдруг почувствовал, что голова у него странно закружилась, а сердце бешено стучит, потом вдруг остановилось.

– Оглянись, Скиталец, – услышал он голос царицы словно бы откуда-то издалека или, может быть, из-за толстой стены, которая их разделяла, – оглянись и скажи мне, что ты видишь.

Он оглянулся и посмотрел в неосвещенный угол покоев. Там, в темноте, забрезжил слабый свет, похожий на первое свечение рассвета, в нем вырисовался силуэт, он был похож на огромного деревянного коня, за ним поднимались черные квадратные башни, сложенные из огромных камней, ворота, городские стены, дома… Вот в боку лошади отворилась дверца, и из нее осторожно выглянула голова в шлеме. Огромная яркая звезда сорвалась с неба и на миг осветила лицо человека в шлеме – это было его лицо! И он вспомнил, как выглянул наружу из брюха деревянного коня, когда конь уже стоял внутри стен Трои, и увидел падающую на обреченный город звезду – дурное знамение, предвещающее гибель Трои.

– Смотри еще, – прозвучал далекий голос Мериамун.

Скиталец стал снова вглядываться в темноту и увидел вход в грот, перед входом в тени пальм сидели двое – мужчина и женщина. Полная луна освещала дремлющее море, высокие пальмы, грот и сидящих перед ним людей. Женщина была прекрасна, с заплетенными в косы волосами, в переливающемся одеянии, и глаза ее были затуманены слезами, но пролить их она не могла, ибо это была богиня Калипсо, дочь Атласа. Мужчина из видения Скитальца поднял голову, и он увидел его худое, усталое, измученное тоской по дому лицо – свое собственное лицо.

И он вспомнил, как сидел рядом с прекрасной Калипсо в ту последнюю ночь после семи лет, проведенных на ее острове в самой середине огромного моря.

– Смотри еще, – снова приказал голос царицы Мериамун.

И снова он стал вглядываться во мрак. Перед ним возникли развалины его родного дома на Итаке, погребальный костер во дворе, обугленные человеческие кости. Возле этих останков на земле лежал человек, скорчившийся в пароксизме горя… Вот человек поднял голову – и Скиталец узнал себя.

Темнота в дальнем углу покоя в мгновение ока рассеялась, кровь снова живым током потекла по жилам, Скиталец увидел перед собой царицу Мериамун. Она загадочно улыбалась.

– Странные видения тебя сейчас посетили, согласись, Скиталец, – сказала она.

– Да, царица, поистине странные. Окажи мне милость, открой, как ты вызвала их перед моими очами?

– Силой чар, Эперит, которыми я владею. В Кемете нет чародея искуснее меня, я умею видеть прошлое тех, кого я… кого я люблю. – Она снова загадочно посмотрела на него. – Я умею вызвать прошлое из глубин их памяти и заставить пережить всё снова. Скажи мне, чье лицо ты видел? Не лицо ли Одиссея, сына Лаэрта и царя Итаки? И разве это не твое собственное лицо?

Скиталец понял, что отрекаться бесполезно, и признался, не потому, что так любил правду, а потому, что ничего другого не оставалось.

– Да, царица, я видел лицо Одиссея, царя Итаки, и это было мое лицо. Признаюсь тебе, что я – Одиссей, сын Лаэрта, это мое истинное имя.

Царица громко рассмеялась.

– Да, велика сила моих чар, раз мне удалось перехитрить хитроумнейшего из смертных, – сказала она. – Теперь ты знаешь, Одиссей, что глаза царицы Мериамун видят очень далеко. Открой мне правду, зачем ты приплыл к нам? Кого ищешь?

Скиталец стал быстро соображать. Вспомнил сон Мериамун, который рассказал ему Реи, хотя ей было о том неведомо, сон, в котором ей был явлен мужчина, которого ей суждено полюбить, вспомнил слова мертвой Хатаски, и ему стало страшно. Он ясно понимал, что этот мужчина – он, свидетельством тому был наконечник копья в шлеме. Но он не мог принять ее любовь и потому, что дал клятву фараону, и потому, что должен был найти ту, кого показала ему на Итаке Афродита, прекраснейшую в мире женщину – Златокудрую Елену.

Какой тяжелый выбор ему предстояло сделать – нарушить клятву или оскорбить женщину, отвергнув ее любовь. Он дорожил своим словом, но и боялся гнева Зевса, бога-покровителя хозяев и гостей. И потому решил, что безопаснее всего сказать правду.

– Госпожа, я расскажу тебе всё, как было. Я вернулся на Итаку с покрытого снегами севера, где оказался по воле разгневанных богов, и увидел, что мой дом в запустении, семья и слуги умерли, во дворе погребальный костер с прахом жены. Но ночью мне явилась во сне богиня, которой я молился не слишком часто, Афродита Идалийская, вы в вашей стране называете ее Хатор, она повелела мне отправиться в путь и выполнить ее волю. В награду она обещала мне, что я встречу женщину, которая ждет меня и станет моей бессмертной возлюбленной.

Больше Мериамун слушать Скитальца не стала, она была уверена, что она и есть та женщина, встречу с которой ему обещала Афродита. Змейкой скользнув к нему, она обвилась вокруг него, как змея, и прошептала так тихо, что он скорее угадывал ее мысли, чем слышал ее слова:

– Неужели это правда, Одиссей? Неужели богиня и в самом деле послала тебя искать меня? Знай же, она являлась не только тебе. Я тоже искала тебя. Я тоже ждала, что придет тот, кого мне суждено полюбить. Как тягостно влачились дни, как пусто было мое сердце, как страстно я тосковала все эти годы, ожидая встречи с тем, кто назначен мне судьбой. И вот наконец мы встретились, наконец-то я вижу того, кто являлся мне в сновидениях!

– Неужели богиня и в самом деле послала тебя искать меня?

И она приблизила свои уста к устам Одиссея, ее сердце, ее глаза, ее губы говорили ему: «Люблю!»

Но сердце у Одиссея было стойкое и неколебимое, его разум не могли затуманить ни опасность, ни любовь. Никогда еще не оказывался он в таком запутанном хитросплетении, этого узла ни мечом не разрубить, ни самым изощренным искусством не развязать. Предаться любви и наслаждению, значит нарушить клятву и навеки потерять свою бессмертную любовь. Полюбив другую женщину, он потеряет Елену, так сказала ему Афродита. Но если он оскорбит царицу, отвергнув ее любовь… нет, при всей твердости своего характера он не осмелится признаться ей, что не она была явлена ему в его видении, не ее он приехал сюда искать. И, как всегда, ему пришли на помощь его спокойное мужество и изворотливый ум.

– Госпожа, нам обоим приснились сны, – сказал он. – Во сне тебе казалось, что ты любишь меня, но проснулась ты супругой фараона. А я – я гость фараона и дал ему клятву охранять тебя от всякого зла.

– Да, я проснулась супругой фараона, – с отчаянием повторила она и, разомкнув обнимавшие его руки, откинулась на ложе. – Но супруга фараона – всего лишь мой титул, на самом деле я ему вовсе не жена. Я не люблю его, Скиталец, он ничего для меня не значит.

– Зато моя клятва, царица Мериамун, значит для меня очень много, моя клятва и благодарность гостя хозяину, – ответил Скиталец. – Я поклялся Менепта оберегать тебя от всякого зла и сдержу клятву.

– А если фараон больше не вернется, что тогда, Одиссей?

– Тогда мы и поговорим. А сейчас, госпожа, заботясь о твоей безопасности, я должен проверить стражу.

И с этими словами он покинул ее покои.

Царица проводила его взглядом.

– Странный мужчина, – размышляла она сама с собой. – Воздвиг из своей клятвы преграду между собой и мной, женщиной, которую он любит и ради которой приехал чуть не с края земли! Но, кажется, я за это уважаю его еще больше. Супруг мой, фараон Менепта, ешь, пей, веселись – недолго еще тебе осталось наслаждаться жизнью, это я тебе обещаю.

V. Перед храмом Хатор

«Быстра, как птица, остра, как мысль», – любил повторять в своих сказаниях знаменитый древний певец севера. Мысли проснувшегося утром Скитальца метались, как ночные птицы, он старался осмыслить то, что увидел и что услышал в покоях царицы. Опять ему предстояло сделать выбор – эта женщина или клятва, священнее которой для него не было ничего на свете. Да у него и не было искушения ее нарушить – конечно, Мериамун красива и умна, но он страшился ее любви и ее колдовских чар ничуть не меньше, чем ее мести, а месть ее будет поистине страшна, если он ее отвергнет. Нужно оттягивать время, это мудрее всего; дождаться, когда вернется фараон, и, как ни трудно найти предлог, уехать из Таниса и продолжать поиски прекраснейшей из женщин. Он поплывет вверх по течению этой удивительной реки, о которой рассказывают столько чудес. Она течет из страны добрых эфиопов, самых справедливых людей на свете, сами боги приходили к ним и садились вместе с ними за трапезу. Может быть, там, на берегах этой священной реки, в стране, где людям неведомо зло, он встретит, если судьбе будет угодно, Златокудрую Елену.

Да, если судьбе будет угодно… но ведь и всё, что с ним происходит, тоже угодно Судьбе, ведь это она показала его Мериамун в ее снах.

Он размышлял и размышлял обо всем этом, но решения не находил. И казалось ему, что, как он плыл в кромешной тьме по кровавому морю к берегам Кемета, так и дальше ему суждено через тьму и кровь добираться до берега, где боги определили ему встречу с Судьбой.

Немного погодя он все же прогнал грустные мысли, совершил омовение, умастился благовонным маслом, расчесал свои темные кудри и надел золотые доспехи. Он вспомнил, что сегодня чужеземная Хатор поднимется на площадку пилона в своем храме и предстанет перед толпой, а Скиталец был полон решимости увидеть ее и, если потребуется, сразиться с теми, кто ее охраняет. Он помолился Афродите, прося ее о помощи, сделал жертвенное возлияние из чаши с вином в ее честь и стал ждать. Однако ждал он напрасно, ибо она не отозвалась на его молитву. Но когда он, повернувшись, случайно увидел свое отражение в широкой золотой чаше, из которой сделал возлияние, ему показалось, что он стал красивее, следы прожитых лет исчезли, морщины разгладились, перед ним было лицо молодого Одиссея, который много лет назад уплыл на черном просмоленном корабле, глядя на дымящиеся развалины овеваемой всеми ветрами Трои. Он увидел в этом вмешательство Афродиты и понял, что она не оставляет его, хотя в этой стране чужих богов не может показываться открыто. При мысли об этом на душе у него стало легко, как у юноши, которому еще неведомы ни горе, ни печаль, а смерть словно бы и вовсе не существует.

Он утолил голод и жажду и надел пояс с мечом – даром Эвриала, но дубовый лук оставил в чехле дома. Он уже собрался идти, но тут к нему как раз пришел жрец Реи.

– Куда ты направляешься, Эперит? – спросил Реи, мудрый ученый жрец. – И что произошло, ты так красив и молод, как будто сбросил с плеч десяток-другой лет.

– Просто я хорошо выспался, – ответил Скиталец. – Спал всю ночь крепко и сладко, и сон стер следы усталости от моих странствий, сейчас я такой, каким был до плавания во тьме по кроваво-красному морю.

– Продай секрет своего сна знатным дамам Кемета, – сказал с улыбкой Реи, – и проживешь всю жизнь в богатстве и довольстве.

Он шутил, делая вид, что поверил Скитальцу, но на самом деле знал, что без вмешательства богов тут не обошлось.

– Я иду в храм Хатор, – сказал Скиталец, – ты ведь помнишь, сегодня она поднимется на площадку пилона и явится перед людьми. Ты пойдешь со мной, Реи?

– Нет, Эперит, не пойду. Хоть я и стар, но кровь в моих жилах еще не совсем остыла, и если я увижу ее, быть может, меня тоже охватит безумие и я тоже ринусь навстречу смерти. Можно услышать голос Хатор, для этого нужно завязать себе глаза, многие так и делают. И все равно потом срывают с глаз повязку, смотрят на нее и погибают, как и все остальные. Не ходи туда, Эперит, заклинаю тебя, не ходи. Я очень полюбил тебя, сам не знаю, почему, и совсем не хочу, чтобы ты умер. Хотя – кто знает? – быть может, твоя смерть была бы благом для тех, кому я служу, Скиталец, и в чьих глазах я читаю судьбу, – добавил он словно бы про себя.

– Не бойся, Реи, – улыбнулся Скиталец, – ничего со мной не случится, мне ведомо, какой именно смертью я умру. – А про себя подумал: «Чтобы тот, кто не устрашился морского чудовища Сциллы, бежал от опасности и испугался любви? Нет, такому не бывать!»

Реи ломал руки и чуть не плакал, он не мог допустить, чтобы этот красивый, как бог, муж, этот великий герой умер такой жалкой смертью. Но Скиталец вышел из дворца в город, и Реи пошел проводить его. Они дошли до аллеи сфинксов, которая начиналась у кирпичной городской стены и вела к садам храма Хатор. По улице спешили разномастные, разноплеменные толпы мужчин всех возрастов от совсем зеленого юноши до глубокого старца. Был тут отпрыск царского рода, которого несли в паланкине, молодой вельможа в колеснице, работающие на полях рабы, с ног до головы покрытые пылью, калеки на костылях, слепые с собаками-поводырями… И каждого провожали женщины: кого жена, кого мать, кого сестры, кого невеста. Они с плачем и страстными мольбами хватали своих любимых за руки, пытались их удержать.

Они с плачем и страстными мольбами хватали своих любимых за руки

– Сын мой, о мой сын! – кричала мать. – Внемли словам своей матери. Не ходи туда, не смотри на богиню, ведь если ты ее увидишь, ты умрешь, а у меня, кроме тебя, никого не осталось на свете. Было еще два сына, твои братья, но оба они умерли. Неужели ты тоже хочешь умереть и оставить меня одну, старую, беспомощную, убитую горем? Опомнись, сынок, я ли не любила тебя, я ли не заботилась, ты самое дорогое, что есть у меня на свете! Вернись, умоляю, давай вместе вернемся домой!

Но сын не слышал свою мать – не слышал и не слушал, он одержимо рвался к воротам храма.

– Супруг мой, любимый мой муж! – взывала молодая, красивая женщина высокого происхождения, одной рукой она прижимала к себе младенца, другой вцепилась в дорогое вышитое платье мужа. – Вспомни, как я всегда любила тебя, как заботилась и угождала, неужели ты отвернулся от меня, неужели пойдешь смотреть на гибельную красоту Хатор? Говорят, ее красота смертоносна. Ведь ты любишь меня больше, чем любил дочь Ройса, Меризу, хотя и ее ты тоже любил, но она пять лет назад умерла. Взгляни, это твое дитя, ему всего неделя, но я встала с постели роженицы, еще не оправившись после родов, и иду за тобой в такую даль и, может быть, заплачý за это жизнью. Вот твое дитя, смотри, оно молит тебя вместе со мной. Пусть я умру, если так суждено, но не ходи туда, где тебя ждет смерть. Ты увидишь не богиню, ты увидишь злого демона, вырвавшегося из царства мертвых, и погибнешь. Если я тебе чем-то не угодила, возьми себе еще одну жену, я радушно приму ее в дом, только не ходи туда, только не умирай!

Но мужчина и не видел, и не слышал ее, его глаза были устремлены на крышу пилона. Обессилевшая женщина упала на дорогу, и ее вместе с ребенком раздавили бы колесницы, но Скиталец успел поднять их и вынести из толпы.

Трудно себе представить зрелище более душераздирающее – женщины с рыданьями молят мужчин остаться, а те одержимо рвутся навстречу смерти.

– Ты видишь, Скиталец, как велика власть любви над людьми, видишь, что красивая женщина может погубить любого мужчину, перед ней никто не устоит, – сказал жрец Реи.

– Да, странное зрелище, поистине странное, – отозвался Скиталец. – Много крови на руках у этой твоей Хатор.

– И ты, Скиталец, хочешь ради нее пролить и свою кровь.

– Нет, кровь проливать я не намерен, – возразил он, – но на лицо ее я обязательно взгляну, так что не будем больше говорить об этом.

Они подошли к бронзовым воротам между пилонами, за которыми находился двор храма. Здесь уже собралась тысячная толпа. Пока они разглядывали толпу, к воротам подошел жрец – тот самый, что показывал Скитальцу трупы в бронзовых ваннах. Он выглянул за решетку ворот и провозгласил:

– Все, кто желает видеть божественную Хатор, подойдите ближе. Знайте, что Хатор будет принадлежать тому, кто ее завоюет. Если же он не прорвется к ней, он умрет, будет похоронен под храмом и никогда больше не увидит солнца. Я вас предостерег. С тех пор как Хатор вернулась в Кемет, ее пытались завоевать семьсот три мужа, и в подвалах этого храма лежат в соляных растворах семьсот два трупа, потому что живым вернулся один только фараон Менепта. Но места для желающих много. И все, кто желает видеть Хатор, входите!

Воздух огласился оглушительными воплями обезумевших женщин, они мертвой хваткой вцеплялись в своих любимых, повисали на шее, и некоторым даже удалось их удержать, решимость мужчин ослабла, они не побежали к воротам. Однако несколько мужчин, которые раньше видели Хатор издалека, оттолкнули от себя женщин и бросились к входу, их было человек десять.

– Но ведь ты-то, конечно, не пойдешь? – убеждал Скитальца Реи, крепко держа его за руку. – Отврати лицо свое от смерти, вернись со мной, молю тебя.

– Нет, – ответил Скиталец. – Я войду в ворота.

Жрец Реи посыпал себе голову пылью и, громко рыдая, быстро пошел обратно, остановился он, только когда дошел до дворца, где его ждала царица Мериамун.